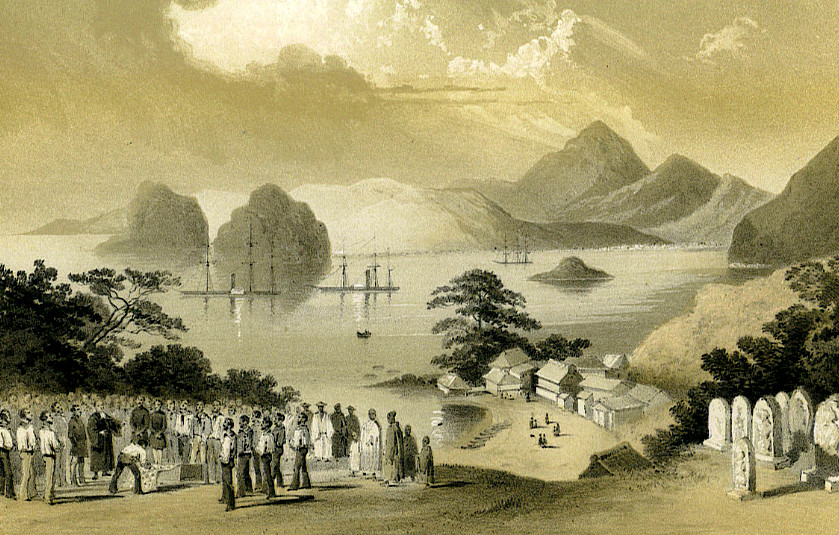

下田港全景

Townsent Harris,first American envoy in Japan / William Elliot Griffis

Wilhelm Heine/iilust/Shimoda as seen from the American Grave Yard - looking towards the harbor -- artist, 1856.

/Narrative of the expedition of an American squadron to the China Seas and Japan : performed in the years 1852, 1853, and 1854, under the command of Commodore M.C. Perry, United States Navy, by order of the Government of the United States

by Perry, Matthew Calbraith, 1794-1858; Lilly, Lambert, 1798-1866; Jones, George, 1800-1870 Publication date 1856

注1

【ハリスとヒュースケンの日本来訪、下田上陸に関して---グリフィスのTownsent Harris,first American envoy in Japanから】

1856年8月20日、タウンゼント・ハリスは米国総領事としてアメリカのフリゲート蒸気船セント・ジャシント号で下田に来航し、ペリー司令官が日本と結んだ友好条約により下田に居住した。

1857年11月30日、二人は江戸に入り将軍に謁見、ハリスは将軍の許諾の下、通商条約交渉に入り1858年4月20日に条約は署名され成立した。これにより外国船が利用できる日本の港が増え、外国人貿易商に恒久的な宿泊施設が与えられ、領事は自国民に対して裁判権を行使できるようになった。条約成立後、ハリスは米国政府から駐在公使として任命され、同時にヒュースケンは公使館書記官となった。ハリスが江戸に定住したのは1859年7月2日だった。

ヒュースケンはハリスの右腕となって働いた。通訳としてあらゆる会議に参加し、公使館書記官としてすべての文書を扱った。二人は米国だけでなく、ヨーロッパの公使たちが日本と通商交渉をする際にも関わった。

ロシアの軍艦が下田に入港したときには壊血病に罹った船員たちを見てニンニクスープを彼らに与えるよう指示し、鶏300羽を私費で調達し軍艦に届け病の回復を早めた。このことで彼がロシアから何らかの評価を受けたかは定かでない。同年8月13日、英国のエルギン卿が4隻の軍艦を率いて下田に現れた。ハリスは直ちにヒュースケンを英国の軍艦に派遣し日本との条約交渉を手伝わせた。ヒュースケンはエルギン卿とともに江戸へ行き、幕府とのすべての交渉で通訳を務めた。このヒュースケンの尽力に感謝して、彼は女王から金の箱(ダイヤモンド付きブルーエナメル)とエルギン卿からの非常に丁寧な礼状を受けた。

1860年9月5日の朝、オイレンブルク伯のプロシア遠征隊が江戸湾に到着すると、彼は江戸在住の外国人として乗船し、プロシアと日本の通商条約交渉ではオランダ語の条約文を策定する際に助言を惜しまなかった。本国にはこのことを報告済だが彼の自己犠牲的な彼の活動が最も栄誉ある評価を受けることは疑いの余地がない。

注2

以下はハリス日記1857年3月29日に掛けての記述から。

Monday, March 9, 1857. At nine this morning the barque again made her appearance and anchored in the outer harbor. Mr. Heusken went on board, and when he returned he brought with him Captain Homer of the Barque Messenger Bird, from Boston via the Sandwich Islands and Guam. Mr. Edward F. Hall, the supra-cargo, presented a letter of introduction written by the Hon. David L. Gregg, U. S. Commissioner to the Sandwich Islands. Captain Homer has his wife and two children on board — one an infant born at sea off the Caroline Islands.

1857年3月9日・月曜日 - 今朝9時に三本マストの帆船が再び姿を現し、港外に停泊した。ヒュースケン氏が帆船に乗り込み、戻ってきたときには帆船メッセンジャー バード号のホーマー船長を連れていました。ボストンからサンドウィッチ諸島(ハワイ)とグアムを経由して来たとのこと。積み荷請負人のエドワード F. ホール氏は、サンドウィッチ諸島の米国弁務官デビッド・ L・グレッグ氏が書いた紹介状を持っていた。ホーマー船長は妻と2人の子供を同乗させており、下の子はカロリン諸島沖で生まれたばかりの乳児だった。

Wednesday, March II, 1857- I went yesterday on board the Messenger Bird, and saw Mrs. Homer, a nice person indeed, with a bouncing baby in her arms. This home sight almost made me homesick.

1857年3月2日・水曜日 - 昨日、メッセンジャー バード号に乗り、元気いっぱいの赤ちゃんを腕に抱いたホーマー夫人を見た。この懐かしい光景に、私はホームシックになった。

Wednesday, March 25, 1857. Get a portion only of my supplies from the Messenger Bird, the remainder is stowed either quite forward or quite below a large quantity of cargo. This is bad management. A vessel on such a voyage should have her cargo so stowed that any portion of it may easily be got at, so as to be ready for trade, however small, at any port.

1857年3月25日水曜日- メッセンジャー バード号から私宛の荷物の一部を受け取った。残りの積み荷は大量の貨物のかなり前方か、貨物の下に積み込まれている。積み荷の管理がかなり下手だ。商用航海をする船は、貨物をどの港でも、どんなに少量でも簡単に取り出せるように積み込まなくてはいけない。

Sunday, March 29, 1857. The Barque Messenger Bird went to sea early this morning, bound to Hakodate and the River Amur.

1857年 3月29日・日曜日 - 三本マストのメッセンジャーバード号は今朝早く出航し、函館とアムール川に向かった。

出典/The complete journal of Townsend Harris, first American consul general and minister to Japan;by Harris, Townsend, 1804-1878; Cosenza, Mario Emilio, 1930

注3

1856年12月9日のハリス日記には日本との通商条約締結のために下田港にやって来た露西亜のコルヴェット艦を訪ねたことが記されている。ロシアのボシェット提督に対しハリスの主張する為替レート「一ドル=三分」以外の条件では日本側に支払いをしないよう申し入れそれが受け入れられた。ハリスはアメリカ議会の主張する日本との貿易における為替レートを着実に実行する算段を7月27日に下田入港してすぐに進めている。この時はまだ「1ドル=3分」は確定しておらず、この条件を日本側が受け入れないときは支払額をハリスの手にゆだねるようにと提督に交渉した。お金のやり取りは繊細なもので、この二日後、ハリスはコルヴェット艦の艦長コルサコフに一千ドルを貸している。メキシコのドル銀貨で37キロほど。貸借の間に立つのは例のアームストロング&ローレンス商会。ハリスがインド・カルカッタからカレー粉を仕入れたときにもこの「ハリス私設金庫」を経由して支払いをした。コルサコフ艦長は同じメキシコのドル銀貨でA&L商会に借用ドル銀貨の支払いをすることになり、これで信用関係はイーブンになる。

ハール君に「1ドル=3分」で下田入港中にかかった費用を奉行所へ支払うようにと進言するのはそのちょうど三か月後。日本との条約交渉前にハリスは日本上陸の目的を大方解消している。条約交渉を周辺から固めていくハリスの手順は「1ドル=3分」の論旨の正しさを周辺に、少々強引に納得させることでもあった。

為替レートの成立も貿易銀の登場もすべては江戸時代末の出来事。下田バザールに日米の商人が現れ日露仏英の軍人漁労者が群がり国への土産物漁りに精を出しているさまは圧巻だ。日本は鎖国などしていない。

下田バザールで商売する貿易商は長崎、下田、函館、カムチャッカ、アムール川の地を往来している。どの土地も東西交易の拠点だった。