帯の仕立て専門カクマ

リバーシブルの帯(両面型)

| 二部式帯の特徴を利用して、1本で何通りも楽しめる帯を紹介します。 | |

| 二部式の帯は前帯の部分と太鼓の部分に分かれる為、 表裏違った柄を使って1本の帯を作り両面の柄を楽しむことが出来て その上簡単に締める事が出来ます。 |

|

| 1本の帯でも使い勝手の悪いリバーシブルの帯もあります。 二部式帯には・・・と思われる方もいらっしゃると思いますが こんな使い方も出来る・・・という事例を紹介します。 |

|

|

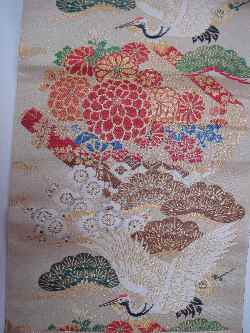

袋帯で4面使いの帯があります。 片面は太鼓を 表裏で使い分ける事が可能です。 もう片面は前帯として 半便に折ってしまうと 折れ線は消えません 得した気分になる帯ですが 実際には長く結びづらい帯です。 |

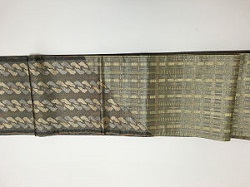

| 前帯は真ん中ぐらいで斜めに柄が別れています。 この帯をリバーシブルで使える二部式自由結び帯のにして 太鼓をトンネル仕立てにする事によって二重太鼓として使え 太鼓4面、前帯4面使用の帯になりますた。 ↓は表裏リバーシブルで中央が前帯になります。 |

|

|

|

|

太鼓はトンネル仕立てで 二重太鼓に見えるように仕立てています。 |

|

|

|

|

| 2016年5/29追加(お客様ご依頼の帯) | |

| 袋帯には太鼓とタレの間にもう一つ捨てがたい柄があります。 袋帯を京袋帯にして裏にその柄を貼り付けて トンネル仕立てにしてリバーシブルで楽しめる二重太鼓にしますた。 |

|

|

|

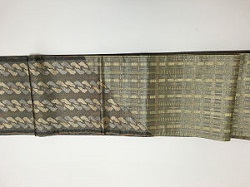

| 左は太鼓の柄になります。 右は太鼓とタレの間の柄です。 | |

|

|

| 太鼓はそれでも上下をずらせるように紐を付け無いタイプにしました。 | |

|

|

| 二部式では細紐で三角を作るのですが、太鼓を移動する場合は 5cmほど下を安全ピンで止めて少し三角をずらします。 |

|

|

|

| 京袋帯は一重太鼓の結び方ですが トンネル仕立てにしているので太鼓は二重になっています。 |

|

|

|

| 右側がリバーシブルにした太鼓の裏側ですスッキリした柄なりました。 | |

|

|

| 2016年5/14追加 | |

| 手先側とたれ側から二種類の柄が織られた袋帯 前帯は右のように真ん中で柄が別れています。 |

|

|

|

| このように結び分けるのですが、長さも少しあります。 一番の難点が太鼓に折れ線(片方を手先にした場合)が出来ることです。 |

|

|

|

| そこで提案させて頂いたのが二部式のリバーシブル仕立て | |

|

|

| 前帯は半分折になりますが、太鼓に柄を合わせて結びます。 太鼓は二重太鼓に見せるたまにトンネル仕立てにします。 |

|

|

|

| 九寸帯のように結ぶと自然と二重太鼓になります。 | |

|

|

| 2015年7/7追加8(お客様ご依頼の帯) | |

| 染め帯を使ってリバーシブルで楽しめる帯を作りました。 | |

|

最近は垂れを柄にするか無地にするかを 選べる染め帯が増えています。 でも色づけされていない柄の部分も シンプルで魅力です。 その柄を使いもう1本使えるのが 「カクマ式」の二部式帯です。 リバーシブルで楽しむ事が出来ます。 |

|

|

|

上の2つの画像は普段垂れの出し方を 無地にするかをお聞きして 太鼓のイメージをお知らせしているものです。 今回の染め帯は 太鼓の裏が無地になっていて手先までは 色の入っていない柄が続いていました。 この柄もシンプル使いが出来る事を お客様に提案してみました・・・ |

| 出来上がった帯が↓の2点です。でもこれはリバーシブルなので帯としては1点です。 旅先でも雰囲気が変えられますので便利です! シンプルな方は帯揚げや帯締めの組み合わせを楽しんで下さい・・・ |

|

|

|

| 2012年9/30追加(お客様ご依頼の帯) | |

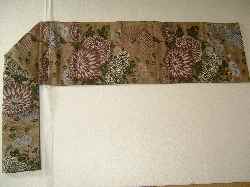

| リバーシブルの丸帯から作りました。 | |

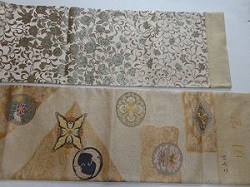

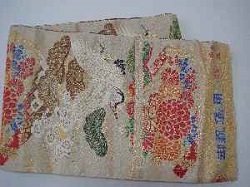

| 未仕立てのアンティークの丸帯の表裏の柄が違うので半分に切って それぞれをさらにリバーシブルの二部式自由結び帯を作りました。 |

|

|

|

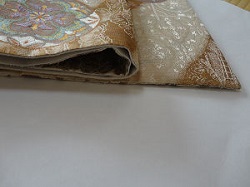

| 表裏が全く違う柄の丸帯です。 | |

|

|

| 九寸の形で柄出しを変えて4タイプ楽しめる帯にリメイクしました。 | |

|

|

|

|

| 2008年10/24追加(お客様ご依頼の帯) | |

| 袋帯(二重太鼓)の形で作ってみました。 | |

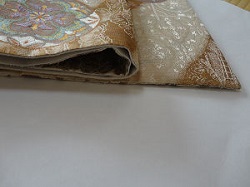

| 丸帯から二柄を選んで結べる 二重太鼓使いのリバーシブルの 二部式自由結び帯を作りました。 |

菊を全面に出した柄と・・・ |

|

|

| もう一柄は孔雀がいたのでそちらも出るようにしました見ずらいのでアップで・・・ | |

|

|

| 前帯の柄もそれぞれ太鼓に合わせてみました。 | |

|

|

| 生地も限られるので形は九寸帯の二部式型にしました。 (足らないところには足し布をしました) |

|

|

|

|

太鼓部分だけトンネル仕立てにして 横から見ると二重太鼓の形です。 表裏はひっくり返して結びます。 |

|

|

| 2006年10/29追加(お客様ご依頼の帯) | |

| 京袋帯の形でリバーシブルの帯を作ってみました。 | |

| 前帯の柄は無地を含め4柄選べます。 | 反対側は縞なので上下2柄です。 |

|

|

| 紬着尺の無地と縞を2枚合わせにしました。 | |

|

|

| 無地の紬に字柄を招いた太鼓です。 | 縞の紬をそのまま使いました。 |

|

|

| こんな使い方も出来ます。 | |

|

|

| 前帯の柄は無地を含め4柄選べます。 | 反対側は縞なので上下の2柄です。 |

|

|

| 紬着尺の無地と縞を2枚合わせにしました。 | |

|

|

| 無地の紬に箔で蝶々をおいて 前柄と共通性を出しました。 |

縞の紬をそのまま使いました。 |

|

|

| 九寸帯の形で作ったリバーシブルの帯です。 | |

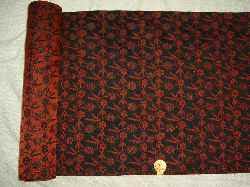

|

パティックの生地からリバーシブルの 九寸二部式自由結び帯を作りました。 雰囲気の違う柄を太鼓と前帯に2柄取れる ように柄を探します。 |

|

|

| 布をちょうど3分割出来たので前帯も3パターン考えてみました。 | |

|

|

|

|

| 2006年11/3追加(お客様ご依頼の帯) | |

|

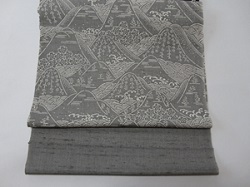

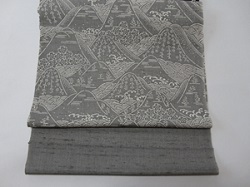

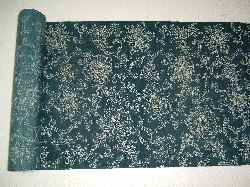

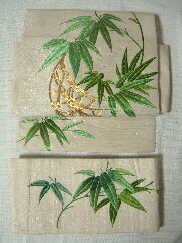

名物裂(笹蔓文)の九寸名古屋帯の 帯地の表裏を使って リバーシブルの二部式自由結び帯を 作りました お客様がこの帯を見た時リバーシブル になる・・ と思ったそうです カクマ帯愛好家の方です。 |

| 通常の表の色です。 | 裏は表の逆の色です。 |

|

|

| 1本で2本分美しく出来るのがカウマ帯と呼ばれる帯なのです。 切る事にこだわりが無くなれば楽しい帯作りも可能ななります。 |

|

|

|

| お仕立てはこんな感じに出来上がります。 前帯は1周目2周目で使い分けます。 |

|

|

|

| 2006年10/22追加(お客様ご依頼の帯) | |

| 紬の着物地2本からリバーシブルの帯を作りました。 | |

|

|

| こちらは九寸帯タイプ | こちらは二部式自由結び帯タイプ |

|

|

| 前帯の巻き方を変えて結びます。 | 紺の方の画像を撮り忘れましたが 二色を上手く取り入れてアレンジ 出来ました。 |

|

|

|

|

| 2006年10/15追加(お客様ご依頼の帯) | |

|

|

| それぞれ表情の違う部分が出るようにしました。 | |

|

|

| 2006年10/10追加(お客様ご依頼帯) | |

| したのような柄の紬地の袋帯がありました 右の柄は二重太鼓の中に隠れてしまう部分でもったいない気がしました 裏生地は無地でこれは九寸帯にしたら表裏有効に使えると思って・・・ 太鼓4面前帯の柄8面使える究極のリバイブル二部式帯を作りました。 |

|

|

|

| ↑は袋帯の状態で右上と左下の柄がありました。↓は前帯です。 | |

|

|

| これは通常の太鼓中心に出る柄です。 | こちらは太鼓の中に隠れるはずだった (捨て柄)柄を使いリバーシブルに しました。 |

|

|

| 四君子の柄を描いてもらいました。 四季を問わず使える柄です後ろ向きのうさぎが可愛いでしょう! |

|

|

|

| 春霞を描いて頂きました 花を多く出した時と春霞をメーンにした場合と・・ | |

|

|

| 前帯には早春から晩春まで使える柄(つくし、桜、筍、菖蒲)を描いてもらいました。 | |

|

|

|

|

| 秋用にはススキにお団子と菊を描いて頂きました。 | |

|

|

| 前帯の8面はこのようになっています。 使いたい柄が前に来るように結んだらいいだけです。 |

|

|

|

|

|

| 2004年6/22追加 | |

| 能登上布に琉球紅型の柄の帯です 六通柄になっていて太鼓裏と手先が 織模様(無地)になっています (モアレが出て見難くなっていますが) |

この帯を2本分楽しむ為には 二部式自由結びにするのが 一番です まず紅型の柄です。 |

|

|

| このスッキリした無地感覚の帯は着物に合わせ易いですね 写真では見難いですが前帯も縞と無地のどちらかを選んで頂けます。 |

|

|

|

| 2002年7/9追加(お客様ご依頼の帯) | |

| 2本の九寸帯を一本にしました表と裏はこんな感じです 手先も半分づつです。 | |

|

|

| 前帯は半分で繋いで出したい柄を上に巻きます。 | |

|

|

| 太鼓に結んで見ました 前帯は独立していますので柄は表裏好きな方を選んで頂けます。 | |

|

|

| 色違いの生地で作るとこんな感じになります。 | |

|

|

| この他にもリバーシブルの帯は色々な素材で作った帯の中 でもたくさん作っています旅行にも重宝すると思います。 |

|