| ◆◆◆ 長野神社 ◆◆◆ |

| 長野神社(ながのじんじゃ) 《 延喜式内社 》 〈 元村社(旧藤井寺村) 1908(明治41)年2月辛國神社に合祀されて廃社 〉 |

| 《祭神》 |

| 紫雲山・葛井寺(大阪府藤井寺市藤井寺1-16-21)境内の南西隅部分に存在していた |

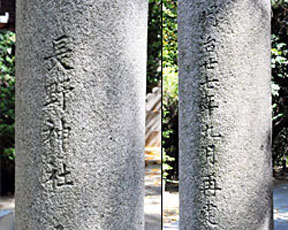

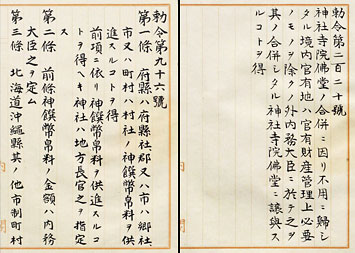

| 神社合祀で消えていった「長野神社」 明治時代末期に辛國(からくに)神社に合祀されて廃社となり、現在は存在しない神社です。しかしながら、平安時代制定の延喜式内社に列せ られていた由緒ある古社でした。『延喜式神名帳』では「河内国志紀郡」に分類されていますが、長野神社が在った藤井寺村は丹南郡で、 延喜式制定のころは丹南郡の地域は「丹比(たじひ)郡」でした。明治15(1882)年作成の『河内国丹南郡藤井寺村誌』(『藤井寺市史 第9巻 史料 編七』)に『河内国丹南郡藤井寺村 本村昔志紀郡ニ属ス 後本郡ニ属ス 年暦不詳‥‥』という記述が見られます。このことから、長野神 社が延喜式神名帳に記載された時には、藤井寺村は志紀郡に属していたのだとわかりました。 長野神社は廃社になるまでは旧丹南郡藤井寺村の村社(明治初期制定の社格)でした。江戸時代には牛頭天王が祀られていましたが、明治 の神仏分離によって祭神が素盞鳴命に変えられました。牛頭天王を祀る牛頭天王社は江戸時代に全国でたくさん創建されたそうです。 牛頭天王は神仏習合の神で、江戸時代には全国で多くの祇園社や天王社で祀られました。明治初期の神仏分離令(神仏判然令)によって全 国の神社から仏教色が排除されましたが、その時に、神仏習合の祭神は本来の日本の神とされる祭神に変えられました。中には神社名も変 えさせられた例があります。京都の「感神院祇園社」が「八坂神社」に変わったのはその代表的な例でしょう。 神仏習合を理論化した本地垂迹説では「牛頭天王」は「素盞鳴命」の本地とされていたことから、牛頭天王に代わる祭神は素盞鳴命であ るとされたのです。同様に祭神が素盞鳴命に変わった神社は全国にたくさんあり、祭神を素盞鳴命とする神社が全国で一気に増えました。 祭神を素盞鳴命として再スタートした長野神社でしたが、それから30年足らずで姿を消すことになってしまいました。 1906(明治39)年 から発せられた神社合祀に関する一連の法令(神社合祀令)をもとに、政府は全国で神社の合祀統合・廃社を政策として進めていきました。 通達では「特殊な事情があるもの、および特別の由緒書があるもので維持確実なものは合祀に及ばない。」としたのですが、その「特別の 由緒」として例示した5項目の中に、「『延喜式』および『六国史』所載の社」がありました。長野神社はこの「特別の由緒」を持つ延喜 式内社なので合祀の除外対象となったはずですが、最終的には明治41年2月、辛國神社に合祀されて廃社となりました。もう一つの「維持 確実なもの」という部分が障壁となったのではないかと思われます。 藤井寺市域では長野神社のほかにも、同じ時期に他の神社に合祀されて廃社となった神社が5社ありましたが、長野神社以外は戦後にな ってから元の場所で復社されています。長野神社が復社されなかった理由はよくわかりません。 長野神社を伝えるもの 写真①~④は、長野神社が合祀された辛國神社の境内で現在も見ることができる石鳥居と石灯籠です。写真①は辛國神社参道の中ほどに ある二の鳥居です。写真②はその石鳥居の両柱に彫られている文字です。「長野神社」「明治廿七年九月再建」と刻まれています。長野神社 の廃社後に辛國神社に移設されたものですが、再建からわずか13年半ほどで長野神社鳥居の役目を終えたわけです。 写真③は一の鳥居と二の鳥居の間で参道の両側に建てられた一対の石燈籠(常夜燈)です。2基の燈籠の表側には「獻(献)燈」の文字があ るので、氏子や崇敬者から寄進されたものなのでしょう。火袋(灯りを入れる部分)の台部分の裏側では、2基とも「長野神社」の文字がは っきりと読み取れます(写真④)。この燈籠も長野神社廃社の時に辛國神社に移設されたものと思われます。 ただ、「長野神社」の文字については疑問もあります。寄進者名や建立年月日などはよく彫られますが、このような燈籠にわざわざ寺社 名を入れることは普通はしません。また、台の大きさに対して文字が大きすぎ、つり合いが取れていません。おそらくは、長野神社が廃社 になって鳥居や燈籠の辛國神社への移設が決まった時に、長野神社の燈籠であった証を刻字によって残そうとしたものと推察されます。鳥 居の「長野神社」も同様に考えられます。この石灯籠の柱には建立時期を示す文字も彫られていますが、「明治十‥‥」とだけ読み取れま した。少なくとも、石鳥居よりはかなり以前に建立されていたことがわかります。 『藤井寺市の神社』(藤井寺市文化財11号 1990年)記載「辛國神社」の項には、境内には「牛頭天王」とある元禄17(1704)年の燈籠がある との説明が見られます。これも長野神社から移設されたものですが、どの燈籠かよくわかりませんでした。いずれにしても、今日私たちが 目にすることのできる長野神社の遺物は、他所に移されて残るこれらの石造物のみです。 |

|

|

|

|

|||

| ① 辛國神社の二ノ鳥居(東より) 2018(平成30)年2月 |

② 旧長野神社の鳥居に刻まれた文字 (西より) 2013(平成25)年9月 |

③ 旧長野神社から 移設された燈籠 |

④ 燈籠に彫られた「長野神社」の 文字 2022(令和4)年4月③も |

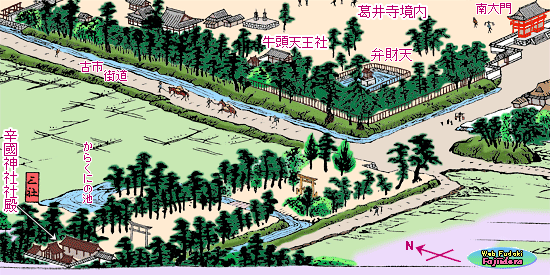

| 江戸時代の長野神社-『河内名所圖會』に見る ⑤図は、享和元(1801)年に出版された『河内名所圖會(か わちめいしょずえ)』の「葛井寺(ふじいでら)」の絵図を切り出したもので す。イメージしやすいように私の個人的想像で彩色を施し てみました。 長野神社が在ったと考えられる葛井寺の南西隅には、四 角い池とその中の小さな祠が見えます。しかし、これは長 野神社とは考えにくい様相です。その北側に、樹木に囲ま れて小さな二つの建物が見えています。これが牛頭天王社 なのではないかと思われます。東に向いて拝殿のような建 物があり、その奧に本殿と思われる社が見えています。 『河内名所圖會』の「紫雲山葛井寺三宝院」の説明記述 の中に、『鎮守 牛頭天王、荒神祠、弁財天を祭る。』と あります。「牛頭天王」が長野神社の祭神であることはす ぐわかります。「弁財天」が四角い池の中の社の祭神だと 思われます。川や湖、池の中に祀られるというのは、弁財 |

|

|

| ⑤ 江戸時代の絵図に見られる辛國神社と葛井寺の南西部(南西より) 『河内名所圖會』(1801年)の絵図「葛井寺」左ページより切り出し 辛國神社には「三社」の名が添えられている。東隣には古刹・葛井寺がある。 牛頭天王社と弁財天の名称は筆者の推測による。 彩色・文字入れ等一部加工 |

| 天の場合には多く見られる形です。 『河内名所圖會』の「長野神社」の記述では、「鍬(くわ)。延喜式出。葛井寺の側(かたはら) にあり。此所の本居(うぶすな)神とす。」とあります。「鍬」の記載は、その神社の祈年祭 に朝廷から鍬の奉献が加えられたことを意味します。延喜式神名帳に記載があるのです。 江戸時代から藤井寺村の本居神(氏神)として大切な存在であったことがわかります。 『河内名所圖會』出版より少し前の宝暦8(1758)年に作成された『河内丹南郡藤井寺 村明細帳』(『藤井寺市史 第7巻 史料編五』)には、『一 氏神牛頭天王 一社 境内 拾五 間(約27m) 弐拾六間(約47m) 除地 外ニ 畑三畝斗(約300㎡) 御供田地ニ而 ‥‥ (以下略)』と記されています。藤井寺村の一社が長野神社だと思われます。記載のデー タで計算すると、境内地の面積は約385坪(約1,270㎡)となります。神仏分離以前の江 |

|

|

| ⑥ 葛井寺境内の南西隅部分(北東より) 以前は児童遊園があった 2015(平成27)年10月 |

||

| 戸時代なので、祭神は「牛頭天王」とはっきり書かれています。 宝暦8年『藤井寺村明細帳』より70年ほど後の1829(文政12)年に紫雲山剛琳寺(葛井寺)の名で提出された『起立書』(『藤井寺市史 第7巻 史料編五』)では、境内社について次のように記載されています。『一 鎮守牛頭天王 梁行四尺五寸(約1.36m) 桁行七尺四寸(約2.24m) 拝殿 梁行一間半(約2.73m) 桁行三間(約5.45m) 建坪数四坪半(約15㎡) 宮地 南北五間(約9.1m) 東西八間(約14.5m) 坪数 四十ニ坪二歩五厘(約 140㎡)』。宝暦8年『藤井寺村明細帳』記載のデータに比べると、宮地の面積がずいぶんと少なくなっています。『藤井寺村明細帳』の境内 地は葛井寺境内地とは別の場所だった可能性もあります。『起立書』ではさらに『一 同(鎮守)弁財天宮 桁行三尺壱寸(約0.94m) 梁行 二尺 三寸(約0.7m) 四方池也』とあります。「四方池也」と書かれているので、上の『河内名所圖會』にある池の中の社はやはり弁財天だとわ かります。『起立書』には他にも「鎮守荒神宮」「九頭龍・金毘羅・稲荷 三社合殿」という境内社が載っていますが、いずれも書かれてい る寸法が小さいので長野神社の比定の対象にはならないと思います。 『藤井寺市史 第2巻 通史編三』の「明治維新と葛井寺」(P.107)には次のような記述も見られます。『ところで、長野神社は宝暦八年の 「河州丹南郡葛井寺村絵図」によれば、葛井寺の境内西南隅に「氏神」と記載されている。そして時代が下って文化・文政年間に寺の塀が つくられた際にその内に囲われた。』。 近代の史料から 明治3年に剛琳寺が堺県に提出した『明治三年三月差出 寺中諸建物間数書』(『藤井寺市史 第7巻 史料編五』)では、『一 鎮守牛頭天王 桧皮ぶき 四尺(約1.2m)四方 一 拝殿 瓦屋根 梁行弐間(約3.6m) 桁行四間半(約8.2m)』とあります。文政12年の時よりも本殿は小さく なっており、逆に拝殿は一回り大きくなっています。40年ほど経っているので建て替えられたものと思われます。本殿は「桧皮(ひわだ)ぶき」 で拝殿は「瓦屋根」という形状は、『河内名所圖會』の様子と一致しています。明治3年作成の書類ですが、まだ「牛頭天王」と書かれて います。神仏分離が実行される前に、寺院の建物の種類・形状・大きさなどの報告を求めたものと思われます。 前掲の明治15年『河内国丹南郡藤井寺村誌』には藤井寺村の神社として次のように記されています。『社 長野神社 式内社格村社 社 地東西拾弐間(約22m) 南北六間(約11m) 本村ノ西ノ方ニアリ 素戔嗚尊ヲ祭ル 祭日七月二十日十月九日 社地中樟(くすのき)松楊(やなぎ)梅等 ノ老樹アリ』。宝暦8年明細帳の記述に比べると、面積が約1/5になっていることがわかります。明治初期の神仏分離の時期に葛井寺の境 内地と物理的に区切る措置が取られたものと思われます。祭神も「素戔鳴尊(素盞鳴命)」に変わっています。神社の境内地にクス・マツ・ ヤナギ・ウメなどの老樹があると書いています。老木なので松やクスはかなりの大木だったのではないでしょうか。この村誌の作成から26 年後に、長野神社は姿を消してしまいました。 もう一点の史料、明治10(1877)年作成の『二 河内第一大区二小区神社書上』(『藤井寺市史 第9巻』「十 宗教〔神社・祭事〕」)という史 料には、地域内の各神社の社格や氏子の戸数、所属村が列記されています。長野神社は『村社 長野神社 氏子七十九戸 藤井寺村』と書 かれています。今日の人口から見ると79戸の氏子数は少ないように思えますが、藤井寺市域内の15社の中では9番目の氏子数です。最多 は黒田神社(北条村)の360戸で、100戸を超える神社は他に6社あります。当時の村は合併前で、江戸時代と同じ14ヵ村でした。 現在の葛井寺境内で長野神社が在ったと思われる南西部分には、クスの大木がそびえています。おそらくは、このクスが上記のクスなの でしょう。このクスの傍らに長野神社があったものと思われます。クスの古木は御神木として各地の神社に見られますが、寺院の境内地そ のものには普通はほとんど見られません。このクスの大木が神社の存在していたことをはっきりと伝えているように思えます。 境内のこの部分はずっと以前には児童遊園となっていましたが、現在は大きな施設は何もなく、「西国三十三所お砂踏み」の石標や藤棚 が並ぶ空間となっています。かつてここに神社が在ったことを知る人も、ずいぶんと少なくなっていることでしよう。 |

||

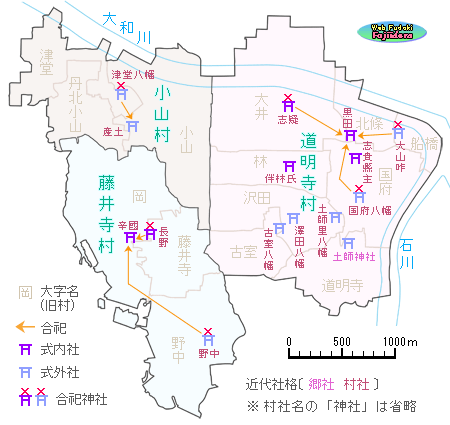

| 「長野」という名前 長野神社という名称の「長野」とは何でしょう。辛國神社の御由緒に出てくる日本 書紀の「餌香長野邑(えがながののむら)」という地名に由来すると見る説が有力です。この地 名と神社の創建について『藤井寺市の神社』(藤井寺市文化財11号)では次のような見解 が示されています。 『しかし社名は古代の当地域名と一致しており、また社名からすると、古代では「新 撰姓氏録」(河内国諸蕃)の魏司空王昶(ぎのしくうおうえい)を始祖とする長野連(ながののむらじ)の祖神 を祀った可能性が強い。』。「新撰姓氏録」(河内国諸蕃)」というのは、河内国を本 拠とする渡来系氏族の名簿みたいなものです。つまり、渡来系氏族を先祖とする長野 連が祀った氏神、というのが有力な創建の歴史です。「長野」は地名でもあり氏族名 でもあったわけです。 では、「餌香長野邑」とはどの場所だったのでしょうか。ずばり「この場所」と示 すような史料は見当たりません。「長野邑」とよく似た古代の地域名表記に「長野郷」 があります。これについて、『藤井寺市史第1巻 通史編一』の「第3章第三節 河内 国と郡郷制と人々 一河内国と郡郷制」で次のような記述があります。『藤井寺市は 古代の行政区域でいうと志紀郡の南半分と丹比郡の一部に該当する。『和名類聚抄(わ みょうるいじゅうしょう)』の郷名では志紀郡のうち、長野・拝志(はやし)・志紀・(井於(いのえ))・土 師(はにし)の五郷、そして丹比郡十一郷のうち野中(のなか)郷・丹下(たんげ)郷の全体或いは一 部が市域に含まれよう。‥‥』。そして、「長野郷」に対比される現在の地名として、 藤井寺市内の「古室(こむろ)・沢田・岡・藤井寺」の各地区が挙げられています。いずれも旧 村であった大字(おおあざ)名ですが、現在の藤井寺市域のほぼ中央部に当たる範囲です。 |

|

|

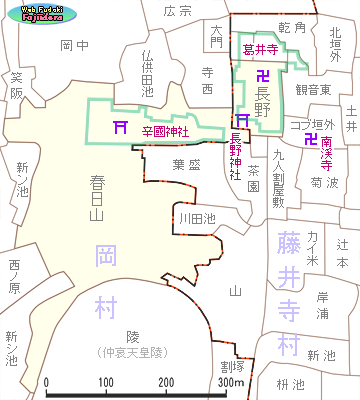

| ⑦ 葛井寺周辺の昔の小字区分 明治前半期 『藤井寺市史第10巻 史料編八上』掲載「大字・小字図」 を基に作図。□は現在の社寺境内の範囲。 |

| 『藤井寺市史第10巻 史料編八上』に掲載の「大字(おおあざ)・小字図」を見ると、旧藤井寺村の北部に「長野」の小字名があります(⑦図)。 この小字の場所は、現在の葛井寺境内地の南寄り約7割ぐらいを占める範囲です。藤井寺村の中心的存在である古刹・葛井寺の在る場所が 「長野」であったことから、やはり藤井寺村は「長野邑・長野郷」の中心もしくは中心付近であったと考えたくなります。この「藤井寺村 字長野」の南西隅に在った神社が「長野神社」です。“長野にある長野神社”、当然とも言える名前だと、素朴に思います。 ⑦図の「春日山」という小字はその多くが式内社「辛國神社」の社領地だったと思われます。辛國神社は江戸時代には「春日社・春日大 明神」と呼ばれていました。「春日」の名は現在の地区名である「春日丘」に引き継がれています。由緒ある「長野」の名が地名として残 っていないのは、少しばかり寂しく感じられます。 なお、⑦図で「○○池」となっている小字は実際に池だった場所です。現在も池として存在するのは「新池」だけです。また、「川田池」 は全体が池なのではなく、「鉢塚古墳」の東側に「苅田池」がくっついている形状です。現在、苅田池は埋め立てられ、鉢塚古墳はユネス コ世界文化遺産『百舌鳥・古市古墳群』の「構成資産No.24」に登録されています。 「長野村」の時代-消えた村の名称 長野神社が村社であった旧藤井寺村は、1889(明治22)年4月1日、市制・町村制施行に伴って旧岡村・旧野中村と合併して「長野村」を称 しました。上記の「長野郷」に対比される地区の内、「長野村」になったのは岡村・藤井寺村の2村だけです。この2村は当時は志紀郡で はなくて、丹南郡(丹比郡が分割された郡)に属していました。丹南郡に属する岡村・藤井寺村・野中村の3村が合併したわけです。 「長野村」の名称は1896(明治29)年5月4日に「藤井寺村」に改称されるまでの約7年間だけ存在しました。日本書紀「餌香長野邑」や和名 類聚抄「長野郷」をルーツとする由緒ある村名でしたが、「藤井寺」や「葛井寺」の知名度にはかなわなかったということでしょうか。 「長野村」が消えることになった決定的な要因としては、同じ旧河内国の中に古くから長野村(現河内長野市の中心となった村)が存在し ていたことが考えられます。1896(明治29)年4月1日、旧河内国地域の郡が統合・再編されて「北河内郡」「中河内郡」「南河内郡」が発足 しました。それまで「丹南郡長野村」と「錦部(にしごり)郡長野村」で区別できていた二つの長野村が、同じ「南河内郡」の中に存在することに なったのです。混乱や不便さを解消するためには、どちらかの名称を変えるしかありません。新参者の丹南郡長野村が譲るほかはなかった のでしよう。かくして、この現藤井寺市域から「長野」の行政区名は消えてしまいました。 今でも存在する「長野」 行政区名としての「長野」は消えてしまいましたが、現在でも地名として「長野」が生きている名称があります。藤井寺市にある二つの 天皇陵です。「仲哀天皇恵我長野西陵(ちゅうあいてんのうえがのながののにしのみささぎ)(岡ミサンザイ古墳)」と「允恭天皇恵我長野北陵(いんぎょうてんのうえがのながののき たのみささぎ)(市野山古墳)」です。どちらにも「恵我長野」という地名が入っています。「恵我」は「餌香・恵賀・会賀」とも書かれますが、 「長野」を含むもっと広い範囲と考えられています。現在の藤井寺市域のほかに松原市・羽曳野市の一定範囲に広がる地域だったと推測さ れますが、はっきりとはわかっていません。「恵我」の付く天皇陵はもう一つあり、藤井寺市の南に隣接する羽曳野市内の「応神天皇恵我 藻伏崗陵(おうじんてんのうえがのもふしのおかのみささぎ)(誉田御廟山古墳)」がそうです。上の二つと合わせて「恵我三陵」とも呼ばれたりします。この3陵が 分布する「恵我」地域の中に「長野」が存在していたわけです。 全国の陵墓の現在の名称は、明治初期から中期に宮内省が確定したとされますが、その主たる参考対象が古事記・日本書紀・延喜式でし た。各史料で示された3天皇陵の陵名や所在地名は次の通りです。仲哀天皇陵〔河内恵賀之長江(古)・長野陵(日)・恵我長野西陵(延)〕、 応神天皇陵〔川内恵賀之裳伏岡(古)・蓬蔂丘誉田陵(日)・恵賀藻伏崗陵(延)〕、允恭天皇陵〔河内之恵賀長枝(古)・河内長野原陵(日)・恵 |

|||

| 我長野北陵(延)〕。これらの中に「長野」や「恵我・恵賀」がたくさん出てきます。古代からの由緒ある地名だとわかります。 古事記に出てくる「恵賀之長江」「恵賀長枝」にある「長江(枝)」は、「長野」のことだとする説もあります。 「長野」の地名が在ったことを強く印象付ける天皇陵の名称ですが、各天皇陵の実際の配置を見ると、上記の「長野郷」の 範囲に該当するのは仲哀天皇陵(恵我長野西陵)だけです。しかし、允恭天皇陵も「長野郷」に隣接する位置なので、概ね「恵 我長野」の範囲に相当するということでしょうか。もっとも、これらの陵墓の天皇名の比定がそもそも誤っているとする学説 も多く見られます。 もう一つ「長野」の付く名称を紹介しておきます。小字「長野」に葛井寺がありますが、この小字「長野」の少し南東側に 「南渓寺」という小さなお寺があります(⑦図)。浄土真宗大谷派の寺ですが、山号を「長野山」と称します。直接寺にお聞き してはいませんが、小字名「長野」や「長野邑・長野郷」につながる名称だと思います。『藤井寺市史 第10巻 史料編八下』 掲載の「社寺建築 二寺院建築-南渓寺」の記事では、『由緒書によると、宝永7年(1710)に現在地へ移転したとあるが、旧所 在地については不明である。』とあります。藤井寺村にあって「長野」を称するとき、由来となるのは「長野連・長野邑・長野 郷」のほかにはなかったのではないかと思われます。 |

|

⑧ 南 渓 寺 の 寺 号 札 |

|

| かつて「長野山」の山号を持つお寺がもう一つありました。ということは現在はもう存在しないのですが、ついでに紹介しておきます。 藤井寺市域ではなく、南に隣接する羽曳野市域にかつてあったお寺です。応神天皇陵(誉田御廟山古墳)の南に接して誉田(こんだ)八幡宮があり ますが、ここは明治の初めまでは社寺一体の神仏習合形態でした。ここに在った神宮寺が「長野山・護国寺」です。この場所が長野郷の一 部かどうかはわかりませんが、何らかの関連があったであろうことは推測できます。この護国寺は明治初期の神仏分離政策・廃仏毀釈運動 の中で廃寺にされ、「長野山」の山号も消えました。寺院としての堂宇もほとんどが廃棄され、現存しているのは南大門だけです。現在は 誉田八幡宮の南門となっていますが、一見して寺の山門であったことがわかる造りです。 |

|||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【 参 考 図 書 】 | 『 藤井寺市史 第1巻 通史編一 』(藤井寺市 1997年) |

| 『 藤井寺市史 第2巻 通史編三 』(藤井寺市 1998年) | |

| 『 藤井寺市史 第7巻 史料編五 』(藤井寺市 1984年) | |

| 『 藤井寺市史 第9巻 史料編七 』(藤井寺市 1987年) | |

| 『 藤井寺市史 第10巻 史料編八上 』(藤井寺市 1991年) | |

| 『 藤井寺市史 第10巻 史料編八下 』(藤井寺市 1993年) | |

| 『 藤井寺市文化財 第11号 藤井寺市の神社 』(藤井寺市教育委員会 1990年) | |

| 『 河内名所圖會 』(柳原書店〈現柳原出版〉1975年復刻版) | |

| 『 歴史のなかの天皇陵 』(高木博志・山田邦和 思文閣出版 2010年) 〈その他〉 |

kofungun/4)kofun/6)shiroyama/7)sekkan-tsuboi-2.jpg)

kofungun/4)kofun/6)shiroyama/24)kinenhi-56962437.jpg)