| |

||||

| �]�ˎ�����P�S�̑� �@���݂̓��䎛�s��ɂ́A�]�ˎ���̏I��荠�ɂ��P�S�̑�������܂����B�����̑��͉͓������̎O�̌S�ɑ����鑺���������A�����x�z �W�͕��G�ł����B�]�ˎ���ɂȂ��Ă�����̒��͖��{�̒����n�ƂȂ�A���݂̑��{�ł���ےÁE�͓��E�a��̍��ł��A���{�̂Ɣ˗� �E���{�̂Ȃǂ�����g��ԂɂȂ��Ă��܂����B���̒n���̍��̂悤�Ɉ�̔˂��L���n����ꊇ�x�z����悤�Ȍ`�Ԃł͂Ȃ������̂� ���B����́A����܂ő��̒n�������n�Ƃ��Ă����L�b���̐��͂�r������Ƌ��ɁA�o�ϓI�E�R���I�ɏd�v�ȓs�s�ł����������� �x�z���邱�Ƃ�ڎw�������̂ł����B �@���䎛�s��ɂ������P�S�̑��ł́A�쒆�E�������{�̂��A���E���{�E�сE�Î����a�����˗́A�D���E���䎛�����͍����c���˗́A ��c����썑���c�˗́A�Ó��E�u�I���R�E�O�k���R�E�k�������{�m�s�n�ƂȂ��Ă��܂����B�܂��A���������͈ꑺ�܂邲�Ɠ������̎��̂� ����A�Î��̈ꕔ���З̂Ƃ��ė_�c�����{(�H�g��s)�̎x�z���܂����B �@�O�̕ʁX�̌S�ɑ����邱����P�S�����́A��������ɂȂ��Ă�����A���炭�̊Ԃ͂��̂܂܌S�̋敪�������p����Ă����܂����B �@�����Q�Q(1889)�N�ɑS���Ɏs�������x���{�s����A�S���e�n�ōŏ��̑升�����s���܂����B���̎��ɁA�P�S�̑����A�܂��l�̑傫�ȑ� �ɍ����E��������܂����B���̌�A���S�̋����z���č���������Ԃ���A�V�O�N��ɂ͌��݂̓��䎛�s�悪���߂Ĉ�̍s������Ȃ�܂� ���B����ɂ��̂V�N��A�s���{�s�ɂ���ē��䎛�s���a�������̂ł��B �P�S�����̎x�z�ƊNJ� �@�������N�A�P�S�����̓��A�˗̈ȊO�̖��{�́E���{�m�s�n�E���З̂̂V���͑��{�i�_��(��ɓ�i�_��)�̊NJ��ƂȂ�܂����B�����Q�N �P���ɂ͎i�_�ǂ����{���番�����ĉ͓����ƂȂ�A�������E�k���E�D���E�Î��E���䎛�E�쒆�E���̂V�����͉͓����̊NJ����Ȃ�܂����B ���E���{�E��c�E�сE���R�E�O�k���R�E�Ó��̂V�����͔˗̂̂܂܂ł����B �@�����Q�N�W���ɂ͉͓������䌧�ɕ�������A�����̂V�����͍䌧�̊NJ��ɕς��܂����B�������R�N�R���ɂ́A�F�s�{�˗a���ƂȂ��Ă� ���u�I���R�E�O�k���R�E�Ó��̂R�������䌧�̊NJ��ɓ���܂����B�����āA�����S�N�V���ɔp�˒u�����s����ƁA�����˗̂ƂȂ��Ă��� ���E���{�E�т̂R�����͔������ɁA���c�˗̂ƂȂ��Ă�����c�͏��c��(��Q�n��)�̊NJ��ƂȂ�܂����B����ɓ��N�P�P���̕{���̐��� �����ɂ�蔌�����̂R�����ƌQ�n���̑�c���䌧�ɕғ�����܂����B����ɂ���A�P�S�����̑S�Ă��䌧�ɑ�����Ƃ���ƂȂ����̂ł��B�� �̎��̍䌧�͘a��E�͓��̋��Q�����S�悪���̗̈�ł����B �@�����X�N�S���ɂ͓ޗnj�����x�p�~����āA����a���S�悪�䌧�ɕ�������A��ύL��ȍ䌧�ƂȂ�܂����B���̍䌧�������P�S�N�Q���� �p�~�ƂȂ��đ��{�ɕ�������A���̌�A�����Q�O�N�P�P���ɓޗnj������č����Ɏ����Ă��܂��B �u�S�v�̋敪 �@�����̑����܂Ƃ߂�P�ʂƂ��āu�S�v������܂����A�������{�͌S�ɑւ��ČːЖ@�ɂ��ƂÂ��u�搧�v�����܂����B�䌧�ł͖��� �T�N�Q���Ɏ{�s����܂����B���䎛�s��ł́A���u�I�S�̂X���������P�W��A���O�k�S�̂Q���������P�X��A���O��S�̂R���������Q�P��Ƃ� ��܂����B����ɁA�����V�N�P���ɂ́u���E���搧�v���{�s����܂������A�]���̑��̒P�ʂ�K����ے肷�鐧�x���s�]�ŁA���{�͖��� �P�P�N�Ɂu�S�撬���Ґ��@�v�𐧒肵�܂����B�䌧�ł͖����P�R�N�S���Ɏ{�s����Ă��܂��B�S�⒬���̖��͍̂]�ˎ���̂��̂��p�����邱 �Ƃ���߂��܂����B���̌�A�����Q�X�N�̍ĕ҂ŋ��͓����̌S�́u�k�͓��S�E���͓��S�E��͓��S�v�ɍĕҐ������܂����B���݂̓��䎛�s �悪������u��͓��v�Ƃ����n��̂�������͂��̎��Ɏn�܂����Ǝv���܂��B |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

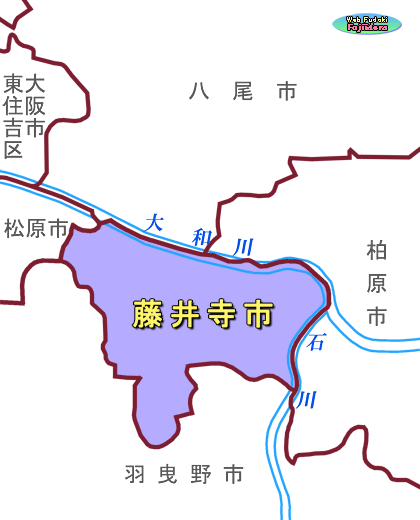

| ������ �n�}�Ō��� ���䎛�s�̂ł���܂� ������ | ||

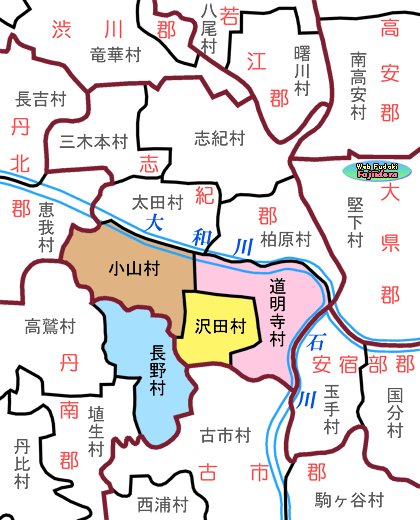

| �@ �]�ˎ���̏I��荠�`�������㒆�� �@�@�P�S�̑��́A�u�I�S�E�O�k�S�E�O��S�̎O�̌S�ɕ� �@����đ����Ă����B(�厚(��������)���͂��ׂāu���v) �@�@�@�@����22�N�ȑO�̑厚��(�w���{�j��V�� �t�}�x����ɍ�})�@�@�@ |

�A ����22(1889)�N�S���P���̍��� �@�@�P�S�̑��́A�����ɂ���Ďl�̑傫�ȑ��ɍĕ҂��� �@���B�Ó����E�O�k���R���͏��R���Ƃ��Ďu�I�S�ɕғ��� �@�ꂽ�B |

|

![�]�ˎ���I��荠�`�������㏉�ߍ�](1-m-meijisyoki.png) |

|

|

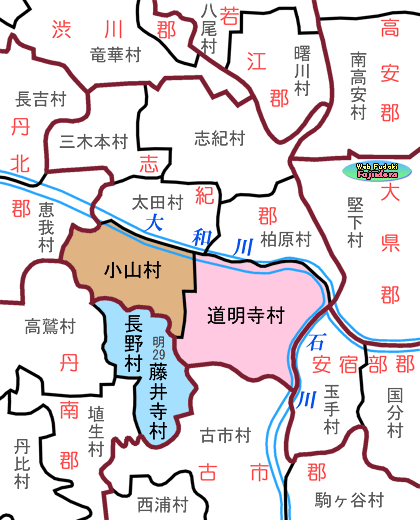

| �B ����23(1890)�N�R��31���̍��� �@�@�A�̍����̂P�N��ɓ������n�悪��ɂȂ����B�� �@�̌�A����29�N�ɒ��쑺�͓��䎛���ɖ��̂�ς����B �@����29�N����͓�͓��S�ɑ����邱�ƂɂȂ����B |

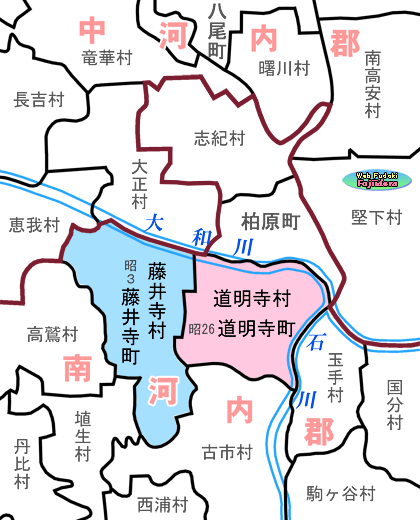

�C �吳�S(1915)�N11��10���̍��� �@�@���䎛���Ə��R���̍����œ��䎛�n�悪��ɂȂ� �@���B���̌�A���a�R�N�ɓ��䎛�������䎛���A���a26 �@�N�ɓ������������������ƁA�������{�s�����B |

|

|

|

|

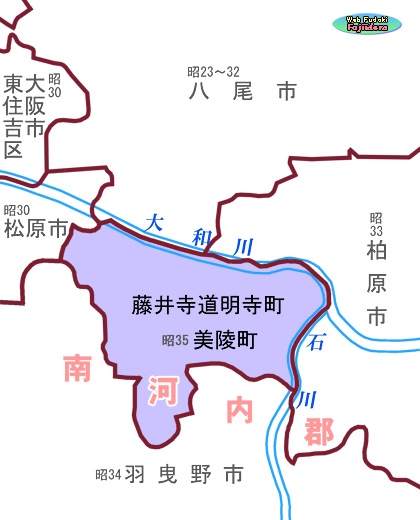

| �D ���a34(1959)�N�S��20���̍��� �@�@���䎛���Ɠ����������������āA���݂̓��䎛�s�� �@�����߂Ĉ�̍s�����ƂȂ����B�P�N��ɂ͌���� �@���u���˒��v�ɒ�����ύX�����B |

�E ���a41(1966)�N11���P���s���{�s �@�@���肪���ɂ��ׂĎs�ɂȂ��Ă������˒����A�l���S �@���l���z���āA����Ǝs�����{�s���邱�ƂƂȂ����B �@�V�����s���̓A���P�[�g�����ɂ���Đ��肳�ꂽ�B |

|

|

|

|

| �����̗��j�ƐV�����s���� |

| �S���܂��������� �@��̕\��n�}�ł킩��悤�ɁA���݂̓��䎛�s��ƂȂ��Ă���n��́A�]�ˎ���ȑO���炠��u�S�v�̋敪�Ō���ƁA�O�̕ʁX�̌S�� �������P�S�̑�����ɂȂ��Ă��܂��B�����Q�Q�N�A�s�������x�{�s�ɂ���đS���ōŏ��̑升�����s���܂����A���̎��̍����Ƒ吳�S�N�� �����ł́A���S�̋敪���z�����������a�����܂����B���̐l�X�́A�Â�����̒n�}��̋敪�����Љ����_�Ɨp�����A�X���̂Ȃ��� �Ȃǂ̗������l����������I�Ǝv���܂��B���Ƃ��Ƃ��̒n��͎x�z�W�����G�ŁA���{�́E�˗́E���{�m�s�n�E���З̂�����g�� ���`�ԂƂȂ��Ă��܂����B�u�I���R�E�O�k���R�E�Ó��̂R���͓�̌S�ɂ܂������Ă��܂����A�����F�s�{�ˌ˓c�Ƃ̗̒n�ł����B������ �͎��ӂ̑��X�ł����������Ō����܂��B���������āA�S�̋敪���z���đ��̑��Ƃ̂Ȃ��邱�Ƃɂ́A����Ȃɒ�R���͂Ȃ������̂��� �m��܂���B ��̎��𒆐S�� �@�����Q�Q�N�`�吳�S�N�̍����̗��������ƁA���䎛���Ɠ��������𒆐S�Ƃ��ē�̃u���b�N���`������Ă������Ƃ��킩��܂��B�ǂ� ������̖��O�����Ă��܂����A�Â����瓡�䎛���ɂ́u���䎛�v�A���������ɂ́u�������v������܂����B �@���������͍]�ˎ���͑��S�̂��������̎��̂ł���A�����ʂ�u�������̑��v�ł����B�������͐������^�䂩��̎��Ƃ��Ēm����Ă���A ���̎����́u�y�t���v�������āA�������̑c��E�y�t(�͂�)���̎����ł����B�܂��A��������ȍ~�̐_���K���̒��ŁA�y�t���̎��_�ł������y �t�_��(��̓������V���{)�ƈ�̂ƂȂ��Đl�X�̐M���W�߂Ă��܂����B���̓������𒆐S�Ƃ��ċ߂��̑��X�����������n��u���b�N���� �̓��������ł��B���̒n��u���b�N�̏�Ԃ͖��V�O�N�ԑ����A���ł����̒n��̂��Ƃ��u�������n��v�Ƃ��u���������v�Ȃǂƌ����\������ ������܂��B �@�����悤�Ȍ`�Ŏs�̐����Ɍ`�����ꂽ�n��u���b�N���A�u���䎛�n��v�u���䎛���v�ƌĂ�鋌���䎛���̒n��ł��B������͓��䎛 ���𒆐S�Ƃ��������łł��܂����B���䎛���ɂ́A�Ù��Ƃ��Ēm����u���_�R�E���䎛�v������܂��B���䎛�͌Â��́u���Ԏ��v�Ə̂� �āA���{���S�������鐼���O�\�O���ω����̑�ܔԎD���Ƃ��Ēm���Ă���A��������������̎Q�q�҂��K��܂��B�����́u���䎛�v �͎����Ɠ����u�ӂ����ł��v�ł����A���䎛�́u���v���P���ɓ������́u���v�ɕς�����킯�ł͂���܂����B�P�P���I���Ɋ��䎛�̉����� ��C���ɑ�a���̓������(�₷����)���s�͂������Ƃ���A�u���䎛�v�̎����ŌĂ�鎞�����������Ɠ`���܂��B���ꂪ���ƂɂȂ��đ��� �ɂ��u���䎛�v�������悤�ł��B �@�������Ɗ��䎛�Ƃ�����̖��������܂��܂��̒n��ɑ��݂��A���𒆐S�Ƃ��Ăł�����������Ɋg�唭�W���āA�����̓��䎛�s�ւƂ� �Ȃ����Ă������킯�ł��B���Ȃ݂ɁA�S�����P�S�P��(2025�N)���鍑��̕��������{���ɂ͂V�̂������݂��܂����A���̓��̂Q�̂����䎛 �s�ɂ���܂��B���䎛�́u�����ω���F�����v�Ɠ������́u�\��ʊω���F�����v�ł��B�R�������喼���̑��݂������Ă����̓��� ���s�Ƃ����n��Ȃ̂ł��B��̎��̑��݂Ɨ��j���ɂ́A���䎛�s�Ƃ����n��u���b�N�̌`���͐��������Ȃ��������Ƃł��傤�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��̎����̂� �@���݂̓��䎛�s�̋�悪��̎����̂ɂȂ����̂��A�P�X�T�X(���a34)�N�S���Q�O���́u���䎛���������v�̔������ŏ��ł��B���̑O�̏��a �R�Q�N�R���ɂ͑��{�����������A���㒬(���H�g��s)�E���䎛���E���������̂R���ō���������悤����������܂������A���䎛���E�� �������Ƃ����ɓI�ŁA���������Ƃ̑ԓx�\�������������B������Q�������̕����ɐi�݁A���a�R�S�N�R���T���ɗ����̒��c��ō����\���Ă� ������A���{�m���ɐ\������܂����B�����āA�S���Q�O���ɐV�����������������̂ł��B �@�����Q�Q�N���獇�����n�܂�A�吳�S�N�ȗ����S�S�N�Ԃɓn���ē��䎛��(��)�E��������(��)�Ƃ�����̒n��u���b�N�̑̐��������Ă� �܂������A���a�R�O�N��ɓ����Ă���̐l���}���ŁA���Ɉ�̒n��u���b�N���a�����܂����B���̎�������A���{�Љ�͍��x�o�ϐ����� ����˂��i��ōs�����ƂɂȂ�܂��B �V�������� �@�u���䎛���������v�Ƃ������̖��O��������Ԓ����́A�S���I�ɂ���ϒ��������̂ł��B���������A���̎��ォ��u�������v�u���䎛�v �Ǝ����̕t�������ׂ荇���đ��݂������Ǝ��̂��A�ɂ߂Ē��������Ƃł��B����ȗ�́A�����炭��ɂ���ɂ����������ł��傤�B������ �t���s���������̂��̂����Ȃ��A���݂͓��䎛�s�ȊO�ł́A�������s(�����s)�A�i������(���䌧)�A�P�ʎ��s�E�ω����s(���쌧)�̂S���� �����ł��B�P�O�N�]��O�܂ł��P�P��������܂������A�����̑升���ɂ�莟�X�Ə����Ă����܂����B �@�s�������������鎞�ɁA�V�����s���������߂����ċ������̂����������̒n��̖��O����肽���āA�Ȃ��Ȃ��܂Ƃ܂�Ȃ��Ƃ�����͐� ���������܂��B���䎛���Ɠ��������̏ꍇ���A�ǂ�����R�����鎛�@�̖�O���Ƃ��Ă̒����Ɉ����������A�s���������Ƃ��낪�u���䎛 ���������v�Ƃ������̂������̂ł��B�ǂ���̖��O�������Ȃ������Ƃ����_�ł͌����������킯�ł��B�������Ȃ���A�����ŏ����ɂ����� �����ɂ��A�����ɂ������Č�C�������A�g���ɂ��������ł����B������P�N���o�����āA�V���������ɕύX����܂��B�����Ƃ��A���̕ύX �͍������鎞�_�ŗ\�肳��Ă��܂����B �@���a�R�X�N�W���V���t�œ����̔��˒���������{��͓��n�����������ɒ�o���ꂽ�����w�s���������̌��ʂɂ����x�̒����A�V�� ���ɂ��Ă͎��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B�w�c�A�����ɂ��Ă͋��Ɍ×��R���[���y�n�����̕ۑ�����ɂ����䎛���������Ƃ��A������K ���Ȏ����Ɍ���ɂ�蒬���ύX���l��������̂Ƃ������̂ł���B�c�x�B�������āA��肠�����́u���䎛���������v�ŁA�ƂȂ����킯�� ���B���Ȃ݂ɁA�ǂ���̒�����O�ɕt���邩�́A�������ɂ�钊�I�̏�Ō��߂������ł��B �ĂѐV���������� �@�����̗\��ʂ�A�V�����Ă̌���Ǝs�����[�A���c��c���o�ď��a�R�S�N�P�Q���Q�T���Ɂw���̖��̂�ύX������x�����z����A�u���� ��(�݂��������傤)�v�̖��O�����܂�܂����B�����āA�����a�R�T�N�P���P���ɁA�V�����u���˒��v���������܂����B �@�u���ˁv�Ƃ��A�u���������(����傤)�v��\���܂��B���䎛�s���ɂ�������_�݂����^�O����~���̒��ɂ́A�V�c�E�c�@�˂Ƃ��Ď��肳�� �Ă���u��(�݂�����)�v������������A��ʂ��u��ˁv�ƌĂ�Ă��܂��B���̒��̂��������i�ς��ے����閼�O�Ƃ��āu���˒��v���I�肳�� ���̂ł��B �@�V�����̌���ŗ������������˒��ł́A���a�S�O�N�U���Ɂu�����v�𐧒肵�܂��B���������Ő}�Ă���A�I�肳��܂����B�s���Ɉڍs ���Ă�������̂܂s�͂Ƃ��Ĉ����p����A���݂Ɏ����Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@ �s���{�s�Ɍ����� �@�P�X�U�U(���a41)�N�U���A���̐l�����S���l���z�����Ƃ��āA���˒��c��Ŕ��˒����s�Ƃ��邱�Ƃ𑣐i����c�Ă������v�ŏ��F����܂� ���B���͎s���{�s�̏����Ƃ��āA���m�Ȑl�����m�肷�邽�߂́u���˒���Z�l�����v�����v�����{���܂����B�W���P�T�����݂̒����ŁA�X�� �ɑ����{(����)���v�ǂ����\�����W�v���ʂł́A�l���S�O�C�V�W�P�l�ł����B�W���Q�V���A���c����w���˒����s�ɂ��邱�Ƃɂ��āx�Ƃ��� �c�Ă�������A�W���Q�X���ɂ͔��˒��������{�m�����w���˒����s�ɂ��邱�Ƃɂ���(�\��)�x�Ƃ����\��������o����܂����B���� ���ɂ́w�P�P���P���t�Ŕ��˒����s�ɂ������x�|���L����Ă��܂����A�V�s���͖���ŋƂȂ��Ă��܂����B �@���͐V�s���ɂ��đI�����A���P�[�g�����{���邱�Ƃɂ��A�X���Q�V���ɒ����P�O�C�S�T�V���тɉ����͂�������������܂����B�s���{�s��� �P�P���P�O���ɔ��s���ꂽ�w�L��ӂ����ł�x��P���ɁA���̌��ʂ��f�ڂ���Ă��܂��B �@�I�����̌�▼�́A�u���䎛�s�v�u�������s�v�u���s�v�u���s�v�ŁA�U�C�Q�U�U�ʂ̉����Ă��܂��B����͈ȉ��̒ʂ�ł��B �@�@�@�@�@���䎛�s�F�R�C�W�R�O���@�@�@���s�F�P�C�T�V�R���@�@�@�������s�F�P�Q�S���@�@�@���s�F�W�R�� �@�@�@�@�@�@���ˎs�F�U�T���@�@�@�@�@�@�@����s�E��͓��s�ȂǁF�T�S���@�@�@�@�@�@ �@�@�@ �����F�T�R�V�� �@���̌��ʂ����A�P�O���P�R���̗Վ����c��Łu���䎛�s�v��V�s���Ƃ��邱�Ƃ����肳��܂����B�I�����ȊO�̋L�����P���ȏ゠������ ���ŁA��▼���珜�O����Ă����u���ˎs�v�������Ė]�ސl���������Ƃ��킩��܂��B �@�u���ˁv����₩��O���ꂽ���R�Ƃ��āA�u�т�傤�v�Ɠǂ݊ԈႦ���₷�����ƁA�J�i���ȂǂŁu�~�T�L�v�ƊԈႦ���邱�ƂȂ� �̂ق��ɁA���{���̐l�ɑ��{�ɂ���s�ł��邱�Ƃ��ʂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ��傫�������悤�ł��B�u���䎛�s�v�ւ̎x�������������̂́A �ߓS���䎛�w��������̎�v�w�̈�ł��邱�ƁA�ߓS���䎛���ꂪ�m���Ă��邱�ƁA�����E���䎛���m���Ă��邱�ƂȂǂŁA�ق� �̓y�n�̐l�ɒʂ��₷�����Ƃ��l����ꂽ���ʂ̂悤�ł��B����A�u���䎛�v�̈����ƌ����錋�ʂł����B���łȂ���A�u���s�v�� ��ɑ��{�암�̐��S�Œa������s���ł��B �@�����̖��̕ύX�ł́A�����c�����V���̈Ă��c��̋c�������Ō��肵�A�Z���̈ӌ������Ă���Ɩ��ɂȂ�P�[�X���x�X����� �܂����A�S���т�Ώۂɂ����A���P�[�g�����ŐV�s���Ă�I�肷��Ƃ������˒��̕��j�́A���̎��ォ�猩�Ă�����I�Ȑi�ߕ��������Ǝv ���܂��B���݂̏Z�����[�Ǝ����I�ɂ͓����ƂȂ�A�g����I�Ȏ�@�h�������ƌ�����ł��傤�B������A��Ăւ̎^���E����₤�� �ł͂Ȃ��A�����̑I������p�ӂ��Ă̈ӌ��W��ł����B�Z�����[�̎��{����c��������Ȃɋ��ޗႪ�e�n�ł���܂������A���̌��� �Ƃ��Č�X�ɂ�������c�����ƂƂȂ��Ă��܂��܂��B �@�����䎛���Ƌ����������̍����Ő����������˒��ł́A��̒��ƂȂ�����ł��A�������ォ��̒n��ӎ��������c���Ă��܂����B���� ���A�s���{�s�ɓ������Ă̐V�s������ł́A�u���䎛�s�v�Ɍ��܂������Ƃɑ���ڗ������ᔻ����͌����܂���ł����B����I�Ȏ� �����Ƃ��Ď��{���ꂽ�A���P�[�g�����̌��ʂ��A�����̎s�����f���Ɏ��ꂽ���ʂƂ��ĕ]������Ă悢�ł��傤�B �u���䎛�s�v�̒a���|��u�����́u���ˎs�v �@���a�S�P�N�P�O���P�T���A���̂悤�Ȕ��˒���Ⴊ���肳��܂����B �@�w���̂�ύX������(���a41�N10��15������20��) �@�@�@�@�n�������@(���a22�N�@����67��)��R���R���̋K��Ɋ�Â��A���̏��𐧒肷��B���˒����s�ƂȂ������u���ˎs(�݂�������)�v �@�@�@���u���䎛�s(�ӂ����ł炵)�v�ɕύX����B�@�����@���̏��́A���̒����s�ƂȂ������{�s����B�x �@���a�S�P�N�P�O���P�V���́w���{����x�ŁA�w���a�S�P�N�P�P���P�������͓��S���˒����s�Ƃ����x�w�s�ƂȂ�����疼�̂䎛�s�ɕ� �X���邱�Ƃ��������x�|�̑��m���ɂ�鍐�������\����A�����ɔ��˒��̎s���{�s�ƐV�s���u���䎛�s�v�����肵�܂����B �@�������P�O���Q�T���A������(����)���玟�̂悤�ɍ������o����Ă��܂��B �@�w�����s�Ƃ��鏈��(���a41�N10��25�������ȍ�����148��) �@�@�@�@�n�������@��W���R���̋K��ɂ����{��͓��S���˒�����ˎs�Ƃ���|�A���{�m������͏o�������B�E�̏����́A���a �@�@�@41�N11���P�����炻�̌��͂�����̂Ƃ���B �@�@�s�̖��̕ύX(���a41�N10��25�������ȍ�����149��) �@�@�n�������@��R���R���̋K��ɂ�菺�a41�N11���P��������{���ˎs�̖��̂䎛�s�ɕύX���邱�Ƃ��������|�A���@ �@�@�@�����S���̋K��Ɋ�Â��A���{�m��������������B�x ( �������āA�P�X�U�U�N(���a�S�P�N)�P�P���P���A�Җ]�́u���䎛�s�v���a�����܂����B �@���˒�������{����A�����ȍ����̓��e��������A��̂������낢�������킩��܂��B����́A�s���葱���Ƃ��Ă��A�܂��P�P���P ���ɔ��˒����s���{�s���āu���ˎs�v�ƂȂ����Ƃ������Ƃł��B�����āA���ɂ͑������̕ύX���āu���䎛�s�v�ɉ��̂����Ƃ������Ƃł��B �܂�A�@�I�葱���ɂ����ẮA�u�s���{�s�v�Ɓu�s���ύX�v�͕ʕ��Ȃ̂ł��B���������āA�@�I�葱���̉ߒ��ł́A��U�́u���ˎs�v�� �a�����Ă����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����(����)���̂Ȃ̂ŁA���ۂɂ́u���ˎs�v�̖��̂��s�̌�������{�ݖ��ȂǂɎg�p����邱�Ƃ͂� ���A�����Ȃ�u��̃y�[�p�[�s���v���������ƂɂȂ�܂��B��u�������݂����u���ˎs�v�ł����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |