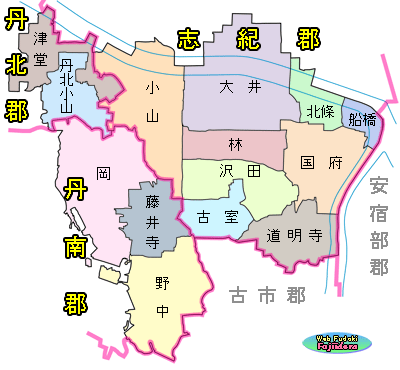

| ―― 市史「地籍集成図」からの復元地図で見る明治中期の藤井寺 ―― | ||||

| 藤井寺市域の旧大字(旧村)区分図 |

|

| (注) 1) 大字(おおあざ)境界は「地籍集成図」に基づいており、現在の「藤井寺市管内図」(藤井寺市作成)や市販地図、Web地図サイト等の市域境界 とは異なる部分があります。 2) 大和川・石川を表す線は、堤防上の道路の位置で表示しています。また、大和川・石川の河川敷部分は、船橋村・津堂村の一部を除いては 耕地利用の小字(こあざ)は無く、宅地等もありませんが、各大字区分の形がわかりやすいように区域全体に彩色しています。 3) 古墳の形状は、「地籍集成図」では古墳単独の形では表示されていない小古墳も多く、たいていは小字の形(字切図)と小字名でかかれてい ます。この大字区分図では、他の古市古墳群資料に基づいて、当時存在した古墳の形状で表示しています。従って、現存しない小古墳がいく つもあります。 4) 池の表示は「地籍集成図」に基づいています。ごく一部、省略した小さい池があります。昭和期、特に戦後に開発によって埋め立てられた 池が多く、大小を問わず現存しない池がたくさんあります。 5) 水路も「地籍集成図」に基づいていますが、他の表示内容が見づらくなるため省略した小規模水路も多くあります。ただし、古代条理が多 く残っている場所では、小規模水路も他よりも多めに表示してあります。また、境界線と重なる部分などでは、意図的に水路の位置をずらし ている場合があります。 6) 各大字の区域内で濃い色になっている部分は集落範囲を表しています。これは、「地籍集成図」で「宅地」として表示された部分と、寺・ 神社の敷地を合わせ範囲です。ただし、津堂村・津堂八幡神社と野中村・野中神社は、古墳上に置かれいるので除外しています。 7) グレーの細線で表示している現在の道路は、実際の縮尺比例では細すぎて見にくいため、道路幅を強調して表してあります。 |