���䎛�̗��j�|���䎁�̎���

�@���䎛�́A�R�����u���_�R�v�Ƃ����܂��B���`�ɂ��ƁA���䎛�͓ޗǎ���ɐ����V�c�ɂ���Ċ���A(�ӂ����̂ނ炶)�̓@��n�Ɍ�������A

�t�����t�ɖ����Đ����ϐ�����F�点�A�_�T�Q(725)�N�ɑm�s��J��@�v���s�����Ƃ���Ă��܂��B�������A���@�����̌��ʂ�

�́A�V���I�����܂ł����̂ڂ銢���o�y��������A���䎁�̑O�g�̔���(���炢)���ɂ���Č������ꂽ�������ƍl�����܂��B�������͕S�ω�

���̒C�����̎q���ŁA�D(�ӂ�)���A�Î��Ɠ����Ƃ����Ă��܂��B�����������̒n�ɈڏZ���ė����̂͂U���I�㔼�Ƃ݂��A�ޗǎ���ɓ���

�Ɣ������͊����̓���i�݁A�{�V�S(720)�N�ɂ͈ꑰ�̗L�͎҂��u����A�v�̐��������܂����B��ʓI�ɂ́A���̖��O���犋�䎁�̎���

�Ƃ��đn�����ꂽ�Ƃ���Ă��܂��B |

�@�w���䎛�s�j ��10�� �����Ҕ����x�f�ڂ̊��䎛�����w�͓쎇�_�R���N�x�̒��ɁA�u���䎛�v�̏̍��Ɋւ�������Ƃ��Ď�

�̂悤�ȓ��e�̈�߂������܂��B

�@�w���̐̊����V�c�̉��q����(�ӂ���)�e���Ɛ\����������ꂽ�B�ω��������M���ċɊy������S�|���A��X�̏C�s�ɗ�݈�

�S�ɐM�̓�������đ厜��߂̐S�����Ɏ���A�����̊肢�𐋂���ꂽ�B����ɂ���Ă��̌�Ɨ̂�V�c�̉��q����

(����)�e�����������ꂽ�B�����āA����e���̌�������߂Ɍ䓰�̍Č������A��������䎛�Ə̂��ꂽ�B���̌�A���ېe

���̎q�E���ƕ�(������̂Ȃ�Ђ�)�����̉@���������A�O�@��t�����̑��������u���Ė{���Ƃ��ꂽ�B�x(�M�җv��Ӗ�)

�@�w�͓쎇�_�R���N�x�͍]�ˌ���̍�ƍl�����Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA���ېe���̕�͊���A���˂̖��E���䓡�q�ł��B�܂�

����e���̕�͍��c�����C�̖��E�t�q�ł��B�Ȃ��A����e���́u���ǂ�����̂��v�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�@��L�́w�͓쎇�_�R���N�x�̈�߂ɂ͑傫�Ȗ���������A������Ă�����e���ǂ��܂Ŏj���f���Ă���̂��͕s���ł��B

����e�������ېe�����L�^�Ɏ��݂��Ă���l�ł����A�L�^�ł킩��v�N�͈��ېe���̕����W�N�����̂ł��B���Ƃ���ƁA��L

�̉��N�̘b�͐��藧���܂���B�u����A�v�䂩��̎��@�ł��邱�Ƃ�⋭���邽�߂̘b�������̂����m��܂���B |

|

�@�P�O�X�U(�i����)�N�ɑ�a�̍��E�ꗯ(�y �������s��)�̓������(�₷����)���A���䎛�̍r�p��Q���A�����̑�C���ɐs�͂������Ƃ����u����

���v�Ƃ�������悤�ɂȂ�A�n���Ƃ��āu���䎛�v���c�����Ɠ`�����Ă��܂��B�P�T�P�O(�i��7)�N8��8����n�k�Ŏ��̏������|�܂�

���A���̂��ƍČ��̂��ߏ����Ɋ��i���A�C������Č��݂̋K�͂ɂȂ�܂����B(�������ɂ��Ă͌�q)

�@��������ȍ~�́A�����O�\�O������D���̑�ܔԎD���Ƃ��āA�����̏����̐M���W�߂Ă��܂����B�퍑����̕��ɂ��Ď����n�k

�ʼn������r�p���܂����A�����̐M�҂̐s�͂ɂ���ďC������A�����Ɏ����Ă��܂��B���݂���������̎Q�q�q���c�̂ł悭�K��܂��B�ŋ�

�́g����u�[���h�Ȃǂ������Čl�ŖK���Q�q�q�������A�Ⴂ�l�̎p������������܂���B

�@�]�ˎ���̏I���߂��A���a��(1801)�N�Ɋ��s���ꂽ�w�͓���������(�}��)�x�ɂ́A�u�O��S�v�̍��Ɏ��̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B

�@�w���_�R���䎛�O��@�@���䎛���ɂ���B���ɂ��ւ͌Îq�R�Ƃ��ӁB�ꖼ�A���Ԏ��B�^���@�B�c(����)�c�B��������O�\�O���̒�(����)�A

��ܔԂ̎D���Ȃ�B(�ȉ���)�x�B���`�ł́A�����V�c���u�Îq(�ӂ��)�R���䎛�v�̒����������������Ƃ���Ă��܂��B

�@�Â��́u���_�R���Ԏ�(������E�������)�v�ƍ����Ă����Ƃ���A����15�N3���ɍ쐬���ꂽ�w�͓����O��S���䎛�����x�́u���v�̍��ɂ́A

�w���Ԏ��@������\���ԁ@��k�\���ԎO�ځ@�Ë`�^���@�����m�a�����h�i���c�x�ƏЉ��A�����Ď��̗R�����ڂ���������Ă��܂��B

�܂��A����25�N�쐬�́w�������l�N���{�ΐ��E�ѕ��E����E�Îs�E���h���E�O��E�u�I�S�������v���x�ł��A�u�I�S�E�O��S�Ɋւ��u�����m

���@�v�Ƃ��āA�w���Ԏ��^���@�c�x�ƋL�ڂ���Ă��܂��B���̂��Ƃ���A���Ȃ��Ƃ���������̒����ł́A�u���Ԏ��v�ƌĂ��̂�����

�ł��������Ƃ��킩��܂��B�u���䎛�v�ŌŒ艻�����͈̂ӊO�ƐV���������̂悤�ł��B |

�@�w�͓쎇�_�R���N�x�ɂ́u���_�R�����Ԏ��v�̖����L����Ă��邻���ł����A����ɂ��ẮA��L�R�������̊��䎛�̏�

���Ɋւ���L�q�̖����Ɏ��̂悤�ɏ�����Ă��܂��B

�@�w�������[�̌ܐF�̕��ɗ�(��)�L�B�i���s����j���ʂЂāA�u�����ԁv�ƍ����ӁB�u���Ԏ��v�Ɖ]�n�a����B�x

�܂�A�����Ƃ��āu�����Ԏ��v���������̂ŁA�u���Ԏ��v�̍������͏ȗ��`�ł���A�Ƃ������Ƃł��B�����ɂ́A���̏ȗ�

�`�́u���Ԏ��v���㐢�܂œ`���A����Ɏ������́u���䎛�v���g����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��傤���B

�@����A�R���ɂ��Ắu���䎛�R���̈����v�ɂ��ďq�ׂ�ꂽ���ɁA���̂悤�ȋL�q�������܂��B

�w���䎛�̎R���n�A�u�Îq(�ӂ��)�R�v���\�B���n�u���_�R�v���\�Ȃ�B����(�ނ���)���n�n�A�u������(�͂Ђ���)�̌Îq(�ӂ��)�̉��v��

�\�������o�A�u�Îq�R�v�ƃn�\�Ȃ�B���u���_�R�v���\���ƃn�A�ω��̏�y��ɗ��R�n���p���t�̎R�ɂ��āA���g��ւɍ痐��A

���_�̏ςɎ�����Ƃ���B����o�A�������̎��_�̓��Ă��A�����̗R���Ɉˋ��ӂ��B��~���̉r�̂ɂ��A

�@�@��ɗ��̓�݂̊ɓ����āA�k�̓��g�����h��

�Ɖr��(��)�ʂӃn�A���o���Ɉ˂�Ƃ���B���䎛�̉r�̂ɂ��A�u�Ԃ��i(���Ă�)�Ɏ��̉_�v�Ɖr�����n�A�F���S���q��Ȃ�B������

�����Ɉ˂āu���_�R�v�ƃn�\�Ȃ�B(�㗪)�x

�@�ł��Â��́u�Îq�R�v�̎R���ł��������Ƃ��킩��܂��B��L���w�͓����������x�̋L��������Ɉ˂��Ă���Ǝv���܂��B

�u���_�R�v�̎R���́A�u�ω��̏�y��ɗ��R(�ӂ��炭����)�͓��̉Ԃ���ɍ炫����A���_�̏ςɎ��Ă���v���Ƃ��疽�����ꂽ��

�q�ׂĂ��܂��B�L���ȁu���_�Γ��āv�̖�������Ɉ��ނ悤�ł��B�����Ƃ��A�u���_�R�v�̎R�����̂͊��䎛�Ǝ��Ƃ����킯

�ł͂Ȃ��A�e�n�ɂ���܂��B�����O�\�O���D���̒������ł��A���䎛���܂߂ĂR��������A��\���ԘZ�p�����@��(���s�s)�E

���\�l�Ԓ��R��(���Ɍ���ˎs)���u���_�R�v�������Ă��܂��B�����Ă݂�A�g�悭����R���h�ł�����܂��B

�@�Ȃ��A�u�Îq(�ӂ��)�R�v�́u�q(��)�v�̓ǂ݂ɂ��ẮA�w���䎛�s�j ��10�� �����Ҕ����x�̉���ł́A�u��(��)�v�̉搔

���Ȃ��������Ƃ��āu�q�v��p�������̂ł��낤�Ƃ��Ă��܂��B

|

|

nandaimon-4.jpg)

![2) �����̗l�q(������{����]��)](2)fuji-keidai-3.jpg)

senjukannon.jpg)

hondo.jpg)

daishido.jpg)

yakushido.jpg)

bosatsu3422-2018.2.18.jpg)

shikyakumon.jpg)

shiundohroh1.jpg)

shiundohroh2.jpg)

shiundohroh.jpg)

syoroh.jpg)

fuji1-4182-2018.4.19.jpg)

fuji2.jpg)

fuji3.jpg)

sennichimairi1.jpg)

sennichimairi2.jpg)

sennichimairi3.jpg)

![18)�w�͓����������x�Ɍ��銋�䎛(�쐼���]��)](meisyozue2-2.png)

fujiidera-3d.jpg)

keidaichiato4200.4201-2018.4.19-2.jpg)

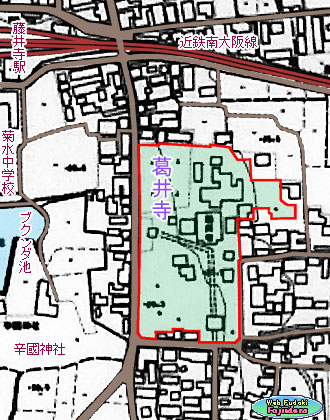

fujiidera-keidai-s21.jpg)

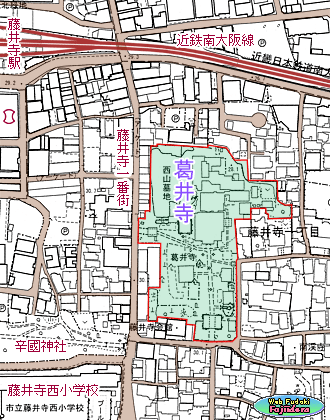

fujiidera-keidai2023.5.10.jpg)

yasumoto.jpg)