| ◆◆◆◆ 岡ミサンザイ古墳 ◆◆◆◆ |

| 《 仲哀天皇恵我長野西陵(ちゅうあいてんのうえがのながののにしのみささぎ) 》 |

| 《 おかみさんざいこふん 》 第14代仲哀天皇陵 宮内庁サイト「天皇陵-仲哀天皇惠我長野西陵」 大阪府藤井寺市藤井寺4丁目地内 ユネスコ世界文化遺産「百舌鳥・古市古墳群」〔2019(令和元)年7月登録決定〕構成資産No.23 |

| 近畿日本鉄道南大阪線・藤井寺駅より南へ約 1.2km(拝所まで) 徒歩約18分 拝所から外周道路で後円部の対岸までは約700m 徒歩約11分 府道190号西藤井寺線の五叉路(周濠の南西端より西へ50m)の横にコインP有り(台数少) 拝所まで約240m 藤井寺駅南方に市営駐車場及びコインP数ヵ所有り |

| 推定築造時期 | 5世紀末~6世紀初 | 出 土 品 |

埴 輪 | 円筒埴輪(窖窯(あながま)で焼かれたもの) 形象埴輪(家・蓋(きぬがさ)・盾・人物など) |

||

| 古 墳 形 | 前方後円墳 | |||||

| 墳 丘 規 模 (m) |

墳 丘 長 | 245 | ||||

| 前方部 | 幅 | 182 | ||||

| 高さ | 16 | 埋葬施設 | 埋葬施設については不明 | |||

| 後円部 | 径 | 148 | ||||

| 高さ | 19.5 | その他の造り | 三段構成の墳丘、くびれ部の東側に造出し(つくりだし)がある。 幅の広い周濠。幅約20mの堤が推定されている。 |

|||

| 頂高 | 55 | |||||

|

| ① 新緑の岡ミサンザイ古墳(堤の南西角より) 2013(平成25)年5月 合成パノラマ 幅の広い周濠には多量の水が貯えられている。周濠の水が減った時期には墳丘の裾部が見える。 墳丘は常緑広葉樹でおおわれており、写真で見える樹形も典型的な常緑広葉樹の樹形である。 |

|

|

|

| ② 岡ミサンザイ古墳遠景(南西より) 2013年5月 写真①と同じ方角から俯瞰した様子。後方の山は生駒山地。 |

③ 周濠と墳丘裾部の様子(北西より) 2013年5月 裾部の様子がよくわかる。右手に拝所、中央に二上山が見える。 |

| 古市古墳群3番目の大きさ 岡ミサンザイ古墳は、羽曳野(はびきの)丘陵の外縁に形成された中位段丘上に、前方部を南に向けて築造された巨大な前方後円墳です。地形と と古墳の配置については、別ページの等高線図で見ることができます。 この古墳は、藤井寺市内では津堂城山古墳と共に最も西側に位置する古墳です。近鉄・藤井寺駅からも近く、北側の近くには古刹・葛井 寺(ふじいでら)や辛國(からくに)神社が存在しています。市内の大型前方後円墳では、市野山古墳や仲津山古墳に次いで駅から徒歩で行きやすい古墳 です。 古墳名に付く「岡」はこの辺りの地名(大字(おおあざ)名)です。「ミサンザイ」は一般に「みささぎ(御陵)」の変化したものだと言われますが、 異説もあるようです。堺市の百舌鳥(もず)古墳群にあるミサンザイ古墳(履中天皇陵)など、他にも「ミサンザイ」の付く古墳があります。 |

||

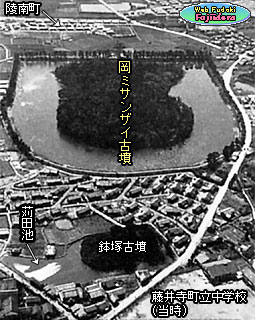

| 墳丘長245m、総長410mで、古市古墳群の中では3番目の大きさで す。三段構成の墳丘でくびれ部には東側だけに造出しを備えています。 この古墳は古墳全体に占める周濠の面積の割合が大変大きく、幅の広い 濠が墳丘の周りを囲んでいます。壕は墳丘の南北部で50mほどの幅があ り、いつも水を満々と貯えていて、多くの水鳥が飛来する場所ともなっ ています。 写真⑤が真上から見た岡ミサンザイ古墳と周辺の様子です。住宅街や 学校と比べると、この古墳の大きさがよくわかると思います。 |

|

|

|

||

| ④ 岡ミサンザイ古墳と周辺の様子(南より) 周濠にいつも水を満々と貯えている姿は、典型的な大型前方後円墳の姿 でもある。後円部の頂高55mは、藤井寺市内で最も高い標高点。 〔藤井寺西小学校創立50周年記念撮影写真 2019(令和元)年5月14日〕より 切り抜きの上、文字入れ等一部加工。 |

⑤ 真上から見た岡ミサンザイ古墳と周辺の様子 〔GoogleEarth 2025(令和7)年4月9日〕より 文字入れ等一部加工 広い周濠で囲まれている様子がよくわかる。後円部北側の広い部分 は幅50mもある。くびれ部の東側だけに設けられた造出しの形がわか る。辛國神社の北方に近畿日本鉄道・藤井寺駅がある。 |

|

| 藤井寺南小学校や藤井寺西小学校の規模なら8校分は十分にある面積です。古墳前方部の西側から東側にかけて、すぐ近くには隣接する 羽曳野市との境界が存在するのですが、写真が見づらくなるので写真⑤には書き込みませんでした。下記のページで確認してください。な お写真にある「割塚古墳」は羽曳野市域内に存在していますが、この古墳部分の地籍は飛び地として藤井寺市域に属しています。 |

||

| 1973(昭和48)年・1975年の宮内庁による発掘調査では、現在の堤の0.6m~2.5m下に円筒埴輪列を伴う築造時の堤が確認されています。 本来の堤は、南辺が東辺より3m高く、東辺より西辺が1m高く造られており、ほとんど盛り土をせず、自然地形の傾斜に従った高低差を 持つことがわかりました。 江戸時代の末期に各地の陵墓の大規模修復が行われていますが、岡ミサンザイ古墳も堤のかさ上げが行われたと思われます。濠水を灌漑 用水として利用するために、堤を高くして水量を増やす工事の例は各地の陵墓であります。岡ミサンザイ古墳の濠水は、岡村の用水として 利用されていました。岡村には岡ミサンザイ古墳の下流となる北方、現在の藤井寺駅周辺に3つのため池もありましたが、岡ミサンザイ古 墳の周濠ひとつの方が3池分よりも大きなものでした。写真⑤にある新池もため池ですが、この池は隣村である藤井寺村のため池でした。 1996(平成8)年の宮内庁による発掘調査で、東側周堤上では濠を掘った時に出る湧き水を段丘外に排水するために開削したと推定される大 規模な溝が見つかっています。古墳築造時に開削されたようですが、周濠の完成後に埋め戻されています。 岡ミサンザイ古墳の墳丘は、造り出しが東側にしかないことが一つの特徴なのですが、もしかすると西側にもあったものが人為的に削り 取られたのかも、という可能性も考えられます。この規模の前方後円墳で、くびれ部の造り出しが片方しかないという例はあまり見られま せん。発掘調査すれば明らかになることですが、残念ながら宮内庁管理の陵墓は研究者による発掘調査が認められていません。 後円部の頂高は55mで、藤井寺市内の最も高い標高点となっています。人工の山ですが、ほとんど平坦な藤井寺市の地形にあっては、大 型古墳の山が“高い山”となるのです。高い建物から眺めるとよくわかりますが、藤井寺市内のあちこちに小山のように盛り上がった古墳 の姿を見ることができます。 5世紀末造営が推定される古墳 墳丘と堤から出土した埴輪は、窖窯(あながま)で焼かれたという共通の特徴を持っています。それらの埴輪の特徴から、この古墳の築造は5世 紀末から6世紀初めであると推定されていましたが、最近の研究では5世紀末が有力です。市野山古墳(允恭天皇陵)よりも新しく、野中ボ ケ山古墳(仁賢天皇陵)よりも古いと考えられます。そうなると、父である仲哀天皇の陵が子である応神天皇の陵・誉田御廟山(こんだごびようやま) 古墳よりも何十年も後に造られたことになります。応神天皇陵の比定の方が信頼度が高いとする見方が多く、岡ミサンザイ古墳を仲哀天皇 陵に比定することには多くの研究者が否定的です。そもそも、仲哀天皇そのものが実在ではないと考える研究者が多いのです。仲哀天皇の 父とされる日本武尊(やまとたけるのみこと)についても、最近では実在の皇子ではないとする見方が有力です。複数の皇子の活動を一人の架空の皇子 の事績として日本書紀には書かれている、などの説が提起されています。 同じ時期の埴輪が見つかっていることから、確実な陪冢(ばいちょう)とされる「鉢塚(はちづか)古墳」が、岡ミサンザイ古墳の北方約100mの所に あります。墳丘長約60mの中型前方後円墳で国史跡に指定されていますが、周濠部分は埋め立てられていて、北側と東側の部分は最近まで 藤井寺西幼稚園に利用されていました。昭和40年代前半頃までは水を貯えた周濠で、東に隣接する苅田池と続いていました〈写真5)〉。 |

||

| 城郭に利用された墳丘-「藤井寺城」か? 「陵墓測量図」で、墳丘の崩れをうかがわせる等高線の乱れが知られていましたが、1996年の宮内庁による発掘調査で、中世に城郭として 墳丘が利用され大規模な改変を受けていたことがわかりました。藤井寺市の広報紙『広報ふじいでら 平成30(2018)年12月号』掲載の連載記 事『ふじいでら歴史紀行143 巨大前方後円墳6・仲哀天皇陵古墳』の記事で、次のように説明されています。 『仲哀天皇陵古墳の墳丘図を見ると、後円部は5段になっています。前方部にも複数の縦方向の筋が掘られています。これは室町時代か ら戦国時代に改築した城跡と考えられます。それは宮内庁による調査でも中世に城郭として利用されたことが明らかになっています。 15世紀末の室町幕府の覇権をかけた戦乱を記した文献に「藤井寺城」との記載があり、これは元々葛井寺の寺域に陣を張ったことを表し ていると考えられていました。しかし実際はこの古墳(城)のことであった可能性があります。この城は16世紀後半の戦乱で、高屋城主が拠 点にしたと伝えられています。 なお、古墳の濠(ほり)の西側には「新シ池」とよばれた池がありましたが、城郭に伴う濠の可能性があり、古墳南側の古市大溝も防衛ライン と見立てていた可能性があります。』 |

|

|

|

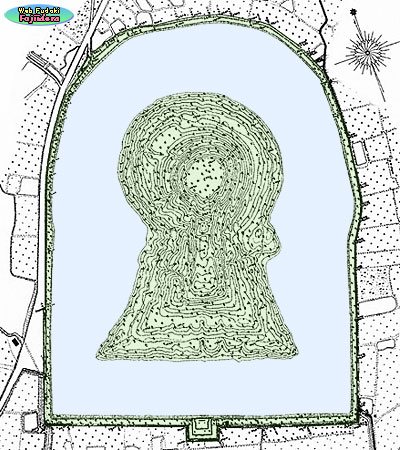

| ⑥ 岡ミサンザイ古墳のレーザー測量による等高線図 墳丘上に本来は無かった溝の地形が何本もあることがわかる。 この図のすぐ左側に「新シ池」の跡地が住宅地となって存在して いる。くびれ部の造り出しは東側にしか見られない。この古墳の 特徴でもある。 『大阪府立近つ飛鳥博物館図録 59』(大阪 府立近つ飛鳥博物館 2013年)より 文字入れ等一部加工 |

⑦ 岡ミサンザイ古墳の測量図 1926(大正15)年 『仲哀天皇陵古墳-古市古墳群の調査研究報告Ⅴ-藤井寺市 文化財 報告第36集』(藤井寺市教育委員会 2014年)掲載の 「仲哀天皇恵我長野西陵之圖(帝室林野局作成)」より ⑥に合わせて回転補正。方位記号を右上に移動して周囲 をカットの上、古墳部分の着色等、一部を加工。 |

| ⑥図は、近年発達したレーザー測量によって作成された岡ミサンザイ古墳の 微地形等高線図です。⑦図は従来よく利用されてきた測量図『仲哀天皇恵我長 野西陵之圖』の部分図です。戦前に帝室林野局が測量・作図したもので戦後は 宮内庁が所管しています。レーザー測量図は林野局測量図よりも等高線間隔が ずっと狭く、小さな凹凸地形も見ることができます。また、繁っている樹木を 除いた地形を見ることができます。 この微地形等高線図でわかるように、本来の墳丘の形とは明らかに異なる姿 に改変されています。『広報ふじいでら』の記事であったように、何本もの細 い溝状の地形が見られます。また、本来の段構成とは異なる5段の地形に改変 されています。その4段目の地形は左右対称ではない形に造られています。溝 状地形や左右非対称地形は中世の城郭造営の時に改変された跡だと考えられま すが、墳丘全体の5段構成は幕末の修陵の時に改変された可能性があります。 修陵前と修陵完了後に描かれた絵図を比べると、明らかに段構成の変わってい ることがわかります(後述)。 中世城郭の復元図 ⑧図はWebサイトに掲載された城郭の推定復元図です。⑥図の測量図に現れ ている改変された墳丘の形状が細かく表現されています。5段構成の地形も忠 実に再現されています。新シ池の部分が出丸のような施設に復元されていて、 |

|

|

| ⑧ 岡ミサンザイ古墳の城郭推定復元図(東より) 古墳西側の出丸のような三角地帯は、上記の「新シ池」の 形である。復元図では、池の形は濠とは見なされていない。 『岡ミサンザイ古墳城郭』(考証・遠藤啓輔 2005年『歴史群像 12月号』)より 《 KAGAWA-GALLERY(香川元太郎と香川志織の Webページ)-歴史館 》掲載 |

||

| 『広報ふじいでら』記事の「城郭に伴う濠の可能性」とは異なる見解で描かれています。しかしながら、全体としてなかなかよくできた復 元図だと思います。上記の『広報ふじいでら』には、遠藤啓輔氏による「仲哀天皇陵城郭推定復元図(平面図)」も掲載されています。⑧図 の復元図は「考証・遠藤啓輔」となっているので、遠藤氏の復元図に基づいて製作されたものと思われます。⑧図復元図を掲載した『歴史 群像』が発行された2005年には、⑥図のレーザー測量図はまだ製作されていなかったので、遠藤氏の復元図は⑦図の林野局測量図がベース となっていたと思われます。 ⑧図では周濠部分が水濠ではなく、水を抜いた草地となっているのが目を引きます。図の右上に見える前方後円墳は、方角から見て「河 内大塚古墳(羽曳野市・松原市)」と思われます。また、左上遠方に小さく見える古墳群は、「百舌鳥(もず)古墳群(堺市)」を表すものと思われ ます。その後方には大阪湾の海面が見えています。左端中段に見える円墳は「落塚(おちづか)古墳(消滅)」です。また、左下にわずかに墳丘の 上部が見えているのは、方墳の「岡古墳(消滅)」です。岡ミサンザイ古墳だけではなく、周辺の様子もよく調べて再現されている点は優れ ていると思います。 |

||

| 仲哀天皇恵我長野西陵 岡ミサンザイ古墳は、宮内庁によって「仲哀天皇恵我長野西陵」に治定されている古 墳です。近所では「仲哀(ちゅうあい)さん」で通っています。 仲哀天皇は日本書紀に記された第14代天皇で、既述の通り書紀によれば応神天皇の父 とされる天皇です。また日本武尊の子とされるされる人でもあります。古市古墳群には 応神天皇陵に治定されている「誉田御廟山古墳」と日本武尊陵に治定さている「前の山 古墳(軽里大塚古墳)」も存在しています。 岡ミサンザイ古墳を「仲哀天皇陵」と定めたのは江戸末期にさかのぼります。幕末に 各地の陵墓古墳の大規模な修復事業が行われましたが、その過程で幕府による被葬者の 比定が行われました。 仲哀天皇陵については、前出『ふじいでら歴史紀行143 仲哀天皇陵古墳』の中で、次 |

|

|

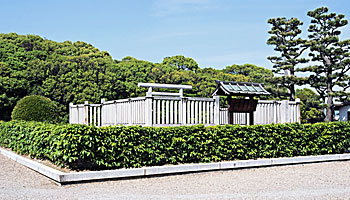

| ⑨ 仲哀天皇陵拝所(南西より) 2013(平成25)年5月 戦前の写真と比較すると、拝所周囲の松の木が撤去 されていることがわかる。 |

||

| のような記事が書かれています。 『今から約320年前の元禄年間には、河内長野市の上原(うわはら)村にあった小さな山が仲哀天皇陵として保全されていました。それは、平安 時代の文献に仲哀天皇陵のことが「恵我長野西陵(えがのながののにしのみささぎ)」と記載されているのを、5代将軍徳川綱吉の時の幕府が、「長野」 という地名に惑わされて、ここを御陵として判断し、まわりに竹垣を設置して保全したといいます。その後、幕末にはこの小さな山が「仲 哀天皇陵」だという説は歴史学者たちによって完全に否定され現在に至ります。今も、河内長野の国道170号線野作町南の交差点から少し 南へ下がった旧天野街道沿いに「仲哀天皇御廟(ごびょう)」と刻まれた石柱があります。 仲哀天皇といえば、文献では5世紀初の天皇である応神天皇の父親ということです。しかし、現在宮内庁が「仲哀天皇陵」と定めている古 墳は、出土した埴輪の特徴から5世紀末に造られたと考えられ、応神天皇陵古墳より約より約50年新しいことがわかっています。このこと から、現仲哀天皇陵古墳は、その規模から考えても、5世紀末の天皇であった雄略天皇が葬られていると考えるのがふさわしいと思います。 現在宮内庁に「雄略天皇陵」と定められている羽曳野市島泉の古墳は、前方後円墳の形をしていますが、明治に入って新政府が前方部を 作ったと思われます。実際は75mの大円墳で、出土した埴輪も5世紀中頃のもので時期が合わないというのも、現仲哀天皇陵古墳が、雄略 天皇陵である可能性が高いとする理由の一つです。(世界遺産登録推進室 上田 睦)』(『広報ふじいでら 平成30(2018)年12月号』) |

||

|

|

|

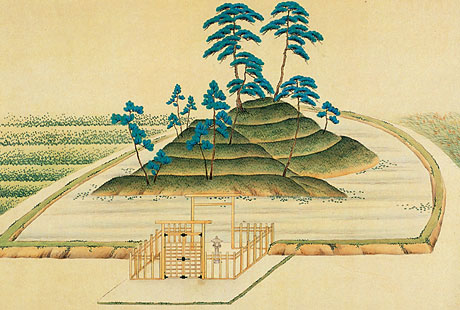

| ⑩ 修陵前の仲哀天皇陵の様子(南東より) 『仲哀帝 恵我長野西陵 「荒蕪」』図 |

⑪ 修陵後の仲哀天皇陵の様子(南より) 『仲哀帝 恵我長野西陵 「成功」』図 |

|

| 『文久山陵図』(外池 昇編 新人物往来社 2005年)より | ||

| 絵図で見る文久修陵による変化-『文久山陵図』 図⑩⑪は『文久山陵図』(新人物往来社 2005年)に掲載されている江戸時代の仲哀天皇陵の絵図です。この絵図は『山陵図』(鶴澤探眞画 国立公文書館内閣文庫所蔵 。内閣文庫所蔵目録の書名は『御陵画帖』)という、文久の修陵の時に作成された天皇陵図にあるものです。『文 久山陵図』は、鶴澤探眞の『山陵図』と谷森善臣の『山陵考』(通称で本来の書名は『所在考証』)で構成されており、修陵の終わった慶応 3年10月に山陵奉行・戸田忠至(後述)から朝廷・幕府に提出された修陵事業の報告書のようなものです。 『山陵図』には初代の神武天皇から第121代・孝明天皇までの天皇陵と神功皇后陵の絵図が収載されています。孝明天皇陵以外の御陵はそ れぞれに「荒蕪」図と「成功」図の2通りの絵図があります。「荒蕪(こうぶ)」とは「土地が荒れはてて雑草が生い茂っていること(広辞苑第)」 ですが、言うなれば「工事着手前」図ということです。修陵前の陵墓は、「荒蕪」と表現されるほど荒れた状態のものが多かったことを物 語っています。「成功」は修陵が完了した「竣工」図ということになります。2種類の絵図を比べて見ると、陵墓がどのように修築された のかがよくわかります。 ⑩図では、修陵前の墳丘の様子がわかります。変形している部分はありますが、3段築造の本来の姿はわかります。前方部南東隅と東側 周堤を結ぶ渡り堤の在った様子が描かれています。また、周濠の北東部には凹部の形状が見られ、周堤もそれに沿った形になっています。 ⑪図では、墳丘が5段構成に改修されています。⑥図の測量図で見える5段の地形は、この文久の修陵時に造られたことがわかります。 中世の築城による変形があったため、3段構成の墳丘に復元するよりは5段に改修する方が工事がし易いと考えられたものでしょう。墳丘 にあった雑木は伐採されて、松の木の一部だけが残されています。周堤も補修されて、凹部の形状も本来の堤に復元されています。 もう一つの大きな改変は、南側の前方部前に「拝所」が造られたことです。この拝所設置は他の陵墓でも同様に行われています。鳥居が 建てられたことにより、堤から内側の陵墓域は「神域」となりました。これは、被葬者を神として扱い、参拝の対象とすることを意味しま す。それまでは、村の入会地(いりあいち)として薪採りの場所や果樹園などに利用されていた陵墓も多かったのですが、この修陵事業を境として て様相が一変してしまいました。後の時代には、木柵や竹垣であった拝所の囲いが石製の柵に変えられ、周堤の周りにも柵が設置されまし た。今日私たちが目にする陵墓の姿です。明治以降における陵墓の整備や管理強化は、近代天皇制の構築と併行して進められました。 |

||

| フォト・ライブラリー 《 岡ミサンザイ古墳 》 | ||

|

|

|

| 1) 仲哀天皇陵(西より) 撮影時期不詳(明治早期か) 『仲哀天皇陵古墳 藤井寺市文化財報告 第36集』(藤井寺市 教育委員会 2014年)より 『日本の初期天皇陵とドルメン』 (ウィリアム・ゴーランド 1907年)に掲載 |

2) 昭和初期の仲哀天皇陵拝所(南西より) 拝所のすぐ際 まで水田が広がっている。現在よりも多くの松の木のあったこと がわかる。墳丘の樹木も多くは針葉樹である。 『 陵墓古写真集Ⅱ』(堺市博物館 2011年)より 1935(昭和10)年8月3日 |

| 最古の仲哀天皇陵写真 写真1)は、現在のところ仲哀天皇陵の最古の写真と思われるものです。1907(明治40)年発表の論考に掲載されたものですが、著者のウィ リアム・ゴーランドが日本に居たのは1872(明治5)年~1888(明治21)年なので、その間に撮影されたものと思われます。ウィリアム・ゴー ランド(William Gowland ガウランドとも)は、明治政府がイギリスより大阪造幣寮(現造幣局)に招聘した化学・冶金の技師でした。公務の かたわら各地の遺跡調査に赴いています。特に古墳に興味を示し、調査成果を帰国後にいくつかの学術誌に投稿しています。その中の一つ の論考が『日本の初期天皇陵とドルメン』です。ゴーランドは日本の古墳研究の先駆者としても名高く、日本考古学の父とも呼ばれていま す。また、「日本アルプス」の命名をしたことはよく知られています。 この写真について藤井寺市教育委員会発行の『仲哀天皇陵古墳』では次のように述べられています。『西方から側面を撮影されたもので、 撮影年月日は不詳であるが、墳丘が疎林状態なので墳丘の側面形状がよくわかる貴重な資料である。後円部と前方部の比高が大きい特徴的 な墳丘形態を知ることができる。』 幕末修陵以降の様子 宮内省の陵墓監であった松葉好太郎氏が1925(大正14)年に著した『陵墓誌』に、仲哀天皇陵の治定から大正年間までの陵としての沿革が 記録されています。『仲哀天皇陵古墳』に掲載された抜粋部分を紹介します。 『本陵は、文久三年(1863)戸田大和守(やまとのかみ)により、初めて確定せられ、元治元年(1864)修築に着手、慶應元年(1865)竣功す、當時迄 は、民有地として五十三區劃(区画)に分割所有せしものにして、檪(くぬぎ)及び樟樹(くすのき)よりなりしを、明治初年にこれを開拓し、樟樹を残し、 漸次松杉を植え付けしものなり。』 『陵墓誌』に掲載されている、仲哀天皇陵についての次のような略年譜を紹介しておきます。 |

| 仲哀陵古墳(第十四代仲哀天皇―恵我長野西陵) | |||

| 1 | 1688 | 元禄 元年 | 竹の周垣の設けありしと伝えらるるも其後不詳。 |

| 2 | 1862 | 文久 3年 | 初めて確定せらるるに至る。( ※「仲哀天皇陵」と確定されたとの意 ) |

| 3 | 1864 | 元治 元年 | 御拝所及陵標、鳥居、燈籠二基、新設、其他環隍の浚渫(しゅんせつ)、及堤防に修築を加ふ。当時外柵は、六百二十六間(約1,127m)にて、御拝所の掃除場所は、八間に九間なりき。 ※隍…堀・濠の意 |

| 4 | 1865 | 慶應 元年 3月 | 廣橋中納言勅使として巡検。 |

| 5 | 1866 | 慶應 2年12月 | 初めて、岡田伊左衛門に長役仰付られ、苗字帯刀を差許さる。 |

| 6 | 1867 | 慶應 3年 正 月 | 岡田伊左衛門岡田兵左衛門に長役、高田籐兵衛外三人に守戸仰付らる。 |

| 7 | 1868 | 明治 初年 | 檪及二本の樟樹よりなりしを、樟樹を残し、漸次松杉を植え付けしものなり。 |

| 8 | 1892 | 明治25年 9月 | 御拝所木柵を、石柵に改造。 |

| 9 | 1904 | 明治37年 4月 | 民有畑二十五歩、畦畔一歩、溜池七歩を買上げ、御拝所前拡張模様替、駒寄工事竣工、並びに其周囲に、棗(なつめ)の生垣二十八間を繞(めぐ)らす。 |

| 10 | 1912 | 大正 元年10月 | 御拝所石柵に改造、其他模様替。 |

| 11 | 1917 | 大正6年5月7日 | 皇太子殿下(後の昭和天皇)本部へ行啓の砌(みぎり)、御代拝として侍従御差遣遊ばさる。 |

| 12 | 1917 | 大正 6年12月 | 見張所建設同十一年改造す。 |

| 13 | 1925 | 大正14年 8月 | 境界査定の為、林野局より、西田技手出張、隣地主及村長立会の上、境界石建設の位置確定す。 |

| 14 | 1925 | 大正14年 9月 | 界標石改設、自(より)壹号(一号)至(いたる)五十六号。 |

| 《『陵墓古写真集Ⅱ』(堺市博物館 2011年)より》 |

| これらの記述について、『仲哀天皇陵古墳』では次のような解説があります。『また、興味深いのは、墳丘は当時まで民有地で、大半が 焚き木などに日用性の高いクヌギを主とする雑木林であったことである。明治初年に2本のクスを残して雑木を伐採し、マツやスギの植林 を実施したことが知られる。ゴーランドの撮影した仲哀天皇陵の写真(写真1))は、植林後の樹木がまだ充分に生育していない時期に撮影さ れたものであろう。ゴーランドの日本への赴任が明治5(1872)年であるのでこの推測と時期的に符合する。』 写真2)は1931(昭和10)年撮影の仲哀天皇陵拝所の様子です。慶應元年の竣功から66年後ですが、現在(写真⑨)と比べると、拝所内や周堤 の部分に多くの松の木のあったことがわかります。明治初年から植えられた松がここまで育っていたものと思われます。後方に見える墳丘 にも、松・杉の針葉樹の繁っている様子が見えています。現在の墳丘の植生とは異なる景観を見せています。 ※ 戸田大和守 … 戸田忠至(ただゆき) 1862(文久2)年、幕府は宇都宮藩が提出した山陵修補の建白を採用し、この年10月に宇都宮藩に 天皇陵補修を命じた。宇都宮藩家老であった忠至は山陵奉行に任じられ、翌文久3年1月には従五位下大和守に叙任 された。後に下野高徳藩の初代藩主となった。江戸幕府の若年寄も務めている。 |

|

|

|

| 3) 1946(昭和21)年の様子 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月6日〕 この頃は周辺の多くが水田で、小古墳やため池の様子がよくわかる。 |

4) 1961(昭和36)年の様子 〔国土地理院 1961(昭和36)年5月30日〕 周辺には公団の団地や新しい住宅地が何ヵ所もできている。 |

|

| 戦後に大きく変貌した周辺の様子 ここからは、戦後に撮影された岡ミサンザイ古墳の写真の中から何点かを時期順に紹介します。もっとも、岡ミサンザイ古墳自体の様子 はほとんど変わることは無かったので、むしろ周辺の様子の変化を見ていただくことになります。 写真3)は敗戦から1年足らず、昭和21年の様子です。まだ戦前の景観をそのまま引き継いでいる時期です。上記の「中世の城郭」で出て きた「新シ池」の形が、岡ミサンザイ古墳の西側にはっきりと見えています。周辺の土地の様子を見ると、ほとんどが農地であることがわか ります。岡ミサンザイ古墳の北西側に広がる「春日丘住宅地」だけが大規模な非農地部分です。春日丘住宅地は、昭和初期に当時の大阪鉄 道(後に合併で近畿日本鉄道に)が取り組んだ「藤井寺経営地」という開発事業で造った分譲住宅地です。当時、大阪鉄道が大鉄本線(現近鉄 南大阪線)沿線各地で開発した経営地の中で、藤井寺経営地は約10万9千坪(約36ha)という最大の規模でした。 春日丘住宅地の西側には「藤井寺教材園」跡地があります。跡地とは言っても、この時期はまだ教材園の形状を多く残していました。藤 井寺教材園は藤井寺経営地の中に造られた植物園的施設です。詳しくは別ページをご覧ください。 陪冢と未知の小古墳 岡ミサンザイ古墳の周りには、いくつかの小古墳が存在しています。写真3)4)で、鉢塚古墳・岡古墳・割塚古墳・落塚(おちづか)古墳の4古 墳の存在がわかります。この内、岡ミサンザイ古墳の陪冢と推定されているのは、現在のところ「鉢塚古墳」だけです。鉢塚古墳は墳丘長 60mの小型前方後円墳で、採集された円筒埴輪から岡ミサンザイ古墳と近い築造時期と推定され、陪冢であると考えられています。 岡ミサンザイ古墳前方部の南側に位置する「落塚古墳」は、直径20mほどの円墳と推測されますが、昭和40(1965)年前後に調査されるこ ともなく消滅してしまい、詳細は不明のままです。高度経済成長期の開発によって消滅した古墳の一つですが、調査記録が無いまま消滅し たのは残念なことでした。落塚古墳のあった場所一帯は、現在は住宅が建ち並ぶ街区となっています。 「岡古墳」は、住宅建設の計画に伴って1979,80(昭和54・55年)年に発掘調査が行われています。一辺33m、高さ5mの方墳で、葺き石と 円筒埴輪列を備えることが確かめられました。内部には粘土槨でおおわれた割竹形木棺があり、棺内から3面の鏡が出土しています。出土し た円筒埴輪や内部構造と副葬品からこの古墳の築造時期は4世紀後半と推定され、5世紀末に築造された岡ミサンザイ古墳よりも1世紀以 上も早いことがわかりました。このことは、岡ミサンザイ古墳の近くに分布する小古墳を、一律に陪冢として扱うことはできないという、 貴重な事例となりました。 岡古墳の南にある「割塚古墳」は一辺30mほどの方墳で、この古墳も岡古墳に近い年代に築造されたと考えら れています。 明治10年頃に岡ミサンザイ古墳を調査したウィリアム・ゴーランドは、調査記録の中で岡ミサンザイ古墳周辺の小古墳について、上記の 4古墳のほかに3基、合計7基の存在を挙げています。つまり、上の写真では見られない小古墳が3基あったことになります。ゴーランド の示した3基は、①落塚古墳の南方に存在した2基の小古墳、②前方部周堤を西側に延長した地点の小古墳です。 |

||

| ①については、石棺が発見された記録も残っていますが、現在は墳丘らしいものの痕跡は残ってお らず、詳細不明です。②についても航空写真では何の痕跡も見出すことはできません。ヒントになる ものとして、1727(享保12)年作成の『河内國丹南郡岡村水掛り絵図』(岡田家蔵)があります。絵図で は、岡ミサンザイ古墳前方部周堤の西側延長線上に、「以前ハ山ニ而(して)御座候」という書き込みが見 られます。この辺りには「春日山」という小字(こあざ)もありました。ゴーランドの記録したこれら3基 については、今後の発掘調査での確認を待つしかありません。 急増していった住宅地-高度経済成長の時代 写真5)は、岩波書店発行の『大阪府 -新風土記-1958 岩波写真文庫29』に掲載された写真です。 写真下部には「仲哀天皇陵と分譲住宅」というタイトルが入っています。おそらくは、古代に築かれ た前方後円墳と新興住宅地との対比が、興味深いものとして取り上げられたのではないかと思われま す。上の写真4)の3年前の撮影ですが、すでに岡ミサンザイ古墳の北側には分譲住宅地ができ上がっ ています。また、南側では陵南町の住宅街ができつつあります。 もっと大規模な住宅地としては、写真4)で見られる日本住宅公団(当時)春日丘団地があります。藤 井寺教材園の跡地が、この団地と大阪女子短期大学に利用されました。この写真のもう少し東側には 日本住宅公団藤井寺団地も建設されています(写真6))。いずれも昭和30年代初頭からの変化でした。 同じ頃に現在の藤井寺市域では数ヵ所の府営住宅が建設されています。また、同じ写真4)右下にある 藤ヶ丘住宅のような、電鉄会社や住宅地開発企業による住宅地も次々と登場していきました。藤井寺 市域における人口急増の始まりの時期でした。 写真5)の右下にある藤井寺町立中学校はこの2年後に現藤井寺中学校の場所に移転入れ替わりにそ |

|

|

| 5) 1958(昭和33)年の様子 (北北東より) 『大阪府-新風土記-1958 岩波写真 文庫29』 (岩波書店 1958年・1987年 復刻ワイド版)より 上下一部カットの上、文字入れ等加工。 |

||

| の跡地で開校したのが藤井寺南小学校です。明治期の開校以来、長らく2校体制だった藤井寺市域の小学校で、やっと3校目が誕生しまし た。1960(昭和35)年4月1日の開校で、名称は「美陵町(みささぎちょう)立藤井寺南小学校」でした。旧藤井寺町と旧道明寺町が合併して一つの自治 体となり、「美陵町」となっていました。この6年後、美陵町は市制施行により「藤井寺市」となりました。写真6)の藤井寺南小学校は開 校2年目の時です。校舎は藤井寺町立中学校時代のもので、すべて木造でした。 |

||

|

|

|

| 6) 1962(昭和37)年の様子(南西より) 写真4)の翌年に南西より撮影したもの。末永博士が航空写真に よる古墳研究に取り組んだ。『古墳の航空大観』(末永雅雄著 学生社 1975年)より 1962(昭和37)年12月3日 |

7) 1970(昭和45)年の様子(北より) 『大阪府立近つ飛鳥博物館図録18 百舌烏・古市 門前 古墳 航空写真コレクション』(大阪府近つ飛鳥博物館 1999年)より 1970(昭和45)年5月 |

| 写真 6)は、故末永雅雄博士が古墳研究のために撮影した航空写真です。地上からの観察だけではわからない地形や地割りを航空写真の分 析で確かめようと、朝日新聞社と提携して取り組まれた事業でした。時期は’64年東京オリンピックの2年前です。写真4)とほぼ同じ時と言 ってよいでしょう。墳丘の樹形を見ると、この時期はまだ多くの針葉樹のあったことがわかります。おもに松の木のようですが、明治の初 め以降に植えられた木だと思われます。周堤の部分も、後円部以外には多くの松の木が見られます。特に、拝所の周囲や前方部の堤が現在 とは大きく違っています。現在はこの部分の樹木はずっと少なくなっています。意図的に少なくするよう伐採されたと思われます。 写真6)ではまだ落塚古墳は存在しています。この後、昭和40年頃に姿を消して行くことになります。岡ミサンザイ古墳の東側には三つの のため池が並んでいます。通称として「三つ池(みついけ)」と総称されていましたが、個々に名前があります。この撮影時期の直後に升池と米 口(こめぐち)池は埋め立て工事が行われて姿を消しました。下の写真のように、米口池は藤井寺南小学校の敷地となり、升池は住宅地となって います。この写真は、三つ池のきれいな姿を捉えた最後の鳥瞰写真と思われ、貴重な資料写真となっています。 写真7)は、6)から8年後の様子です。時期としては、大阪で日本万国博覧会(EXPO'70)が開催された年です。この時にはまだ岡ミサンザイ 古墳西側の「新シ池」が写っていますが、この2,3年後には埋め立てられて住宅地に変わります。この写真の頃になると、墳丘の様子が変 わってきています。一面が針葉樹のようだった写真6)とは違い、広葉樹の樹形が多く見られます。拝所周辺の松の木も少なくなっています。 |

||

|

|

|

| 8) 1975(昭和50)年の様子 〔国土地理院 1975(昭和50)年1月24日〕 | 9) 1985(昭和60)年の様子 〔国土地理院 1985(昭和60)年11月4日〕 | |

| 写真 8)は、6)から13年後の様子です。岡ミサンザイ古墳と陵南町住宅地との間も住宅街となっています。落塚古墳が姿を消しました。 藤井寺南小学校だった場所は5校目の小学校である藤井寺西小学校(1970年開校)となっています。これ以前に4校目の道明寺東小学校が1967 年に開校しています。藤井寺西小学校は、藤井寺南小学校が米口池の埋立地に新築移転した跡地に、木造校舎に代わって鉄筋コンクリート 校舎が建てられました。併設の藤井寺西幼稚園も開園しましたが、その敷地として鉢塚古墳の周濠部分が埋め立てられ転用されました。三 つ池のうち、米口池は藤井寺南小学校の敷地となり、併行して隣の升池は住宅地開発が行われました。この後、新池だけが残ることとなり ます。この頃の新池は釣り堀としても利用されており、写真8)では釣り場用の桟橋の設置されている様子がわかります。ため池では、岡ミ サンザイ古墳の西側にあった新シ池も姿を消しました。住宅地となった様子がわかります。陵南町の南部にあった堀川も住宅地となりました。 写真9)は、8)からちょうど10年後の様子です。農地部分がさらに減って、住宅地の増加した様子が見て取れます。隣接する羽曳野市域で は府営羽曳野野々上住宅が完成しています。既述の通り、岡ミサンザイ古墳の前方部東側にあった岡古墳が姿を消しています。周辺に存在 した小古墳の中で、現存するのは鉢塚古墳と割塚古墳の2基だけとなりました。三つ池で一つだけ残った新池は、この頃には釣り堀は廃止 されていました。上流域が住宅地化したことにより水質も悪化していたと思われます。 |

||

10) 2007(平成19)年の様子 〔国土地理院 2007(平成19)年8月11日〕 |

|

|

| 11) 2010(平成22)年の様子(西より) 『仲哀天皇陵古墳 藤井寺市文化財報告第36集』(藤井寺市教育 委員会 2014年)より |

||

| 写真10)は9)から22年後の様子です。三つ池で唯一残っていた新 池も、4割ほどが埋め立てられてアイセル・シュラホール(市立生涯 学習センター)が建設されました。鉢塚古墳に隣接していた苅田池も 埋め立てられて地区の駐車場となっています。住宅公団春日丘団地 は建て替え高層化事業が行われ、UR都市機構「サンヴァリエ春日丘」 と名称も変わりました。旧公団団地の地域は春日丘新町という新た な地区名が付けられています。 岡ミサンザイ古墳の東に接して在った社会福祉施設・賀光寮の隣 には、新たに「社会福祉法人・みささぎ会」が運営する「藤井寺特 別養護老人ホーム」が開設されました。。写真全体を見ると、ほぼ |

||

| 全域が住宅などで埋まっている様子に見えます。60年ほど前の写真3)の様子と比べると、その変貌ぶりに驚かされます。あれだけ広がって いた田畑は、今や探さなければいけないほどまで減少しています。それのさらに進んだ様子が、上段の写真⑤です。 写真8)と写真10)の墳丘の様子を見比べると、針葉樹の森から常緑広葉樹の森へとすっかり変わっていることがわかります。近い角度で俯 瞰した写真6)と写真11)を比べても、その変化を見ることができます。写真8)の頃は、樹種が入れ替わる途上だったと思われます。 |

||

| 【 参 考 図 書 】 | 『 仲哀天皇陵古墳-古市古墳群の調査研究報告Ⅴ-藤井寺市文化財報告第36集 』(藤井寺市教育委員会 2014年) | |

| 『 藤井寺市の遺跡ガイドブック No.6 新版・古市古墳群 』(藤井寺市教育委員会 1993年) | ||

| 『 古市古墳群を歩く 』(古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議 2010年) | ||

| 『 大阪府-新風土記-1958 岩波写真文庫29 』(岩波書店 1958年〈1987年復刻ワイド版〉) | ||

| 『 古墳の航空大観 』(末永雅雄 学生社 1975年) | ||

| 『 陵墓地形図集成 』(宮内庁書陵部 学生社 1999年) | ||

| 『 大阪府立近つ飛鳥博物館図録18 百舌烏・古市 門前 古墳航空写真コレクション』(大阪府立近つ飛鳥博物館 1999年) | ||

| 『 文久山陵図 』(新人物往来社 2005年) | ||

| 『 陵墓古写真集Ⅱ-古市古墳群・磯長谷古墳群・宇土墓・三嶋藍野陵- 』(堺市博物館 2011年) | ||

| 『 大阪府立近つ飛鳥博物館図録59 歴史発掘おおさか 2012 』(大阪府立近つ飛鳥博物館 2013年) | ||

| 『 天皇陵の近代史 』(外池 昇 吉川弘文館 2000年) | ||

| 『 歴史のなかの天皇陵 』(高木博志・山田邦和 思文閣出版 2010年) | ||

| 『 日本史リブレット97 陵墓と文化財の近代 』(高木博志 山川出版社 2010年) | ||

| 『 新・古代史検証 日本国の誕生2 巨大古墳の出現-仁徳朝の全盛 』(一瀬和夫 文英堂 2011年) | ||

| 『 天皇陵の誕生 』(外池 昇 祥伝社 2012年) | ||

| 『 天皇陵 』(矢澤高太郎 中央公論新社 2012年) | ||

| 『 古代史研究の最前線 天皇陵 』(洋泉社編集部 洋泉社 2016年) | 〈 その他 〉 | |