| �@�@�s �ǂ������܂��ӂ� �t �@ ���䎛�˕�Q�l�n(��~�����w��͈͂̂�) �@�@�@���{���䎛�s�Ó��P���ڒn���@�@���u���ɒÓ������_�ЁE�Ó������V�������� �@�@�@���j�Ձk1958(���a33)�N1��21���w��@1966(���a41)�N3��14���lj��w�� �@�@�@�@�@�@�@2015(����27)�N3��10���lj��w��@�@2001(����13)�N1��29���w�薼�̕ύX�u�Îs�Õ��Q�v�l �@�@�@���l�X�R���E������Y�u�S�㒹�E�Îs�Õ��Q�v�k2019(�ߘa��)�N7���o�^����l�\�����Y�m���D�Q�Q |

| �@�@�@�ߓS������E���䎛�w���k�֖��P�D�T����(�Ó������_�Г����܂�)�k�����Q�R���@���ԏꖳ�� �@�@�Õ��쓌�p���쓌��R�O�O���̂ӂ��ݗΒn���Ɏs���ӂ��ݗΒn���ԏ�(�R�C���o)�L�� (�Õ��܂œk����T��) |

| ����z������ | �S���I�㔼 | �o �y �i |

���@�@�@�� | �~������ �`�ۏ��� (�ƁE���E�ߊW(���ʂ���)�E���E��(������)�`�A�����E�{�E���E�n�`�A��`) |

||

| �Á@�@���@�@ �` | �O����~�� | |||||

| �� �u �K �� (m) |

���@�u�@�� | �@�@�Q�O�W | �� �� �i �� | �� (�O�_�O�b���A��_��b���A�b�ы��A�����A�ό`�_�b�� �v�W�ʈȏ�) �b�`����S�ȏ�A�M���i�A�����i�A��������(����) |

||

| �O���� | �� | �@�@�P�P�V | ||||

| ���� | �@�@�@�P�Q�D�V | �ʁE�ΐ��i�� | �d��(�������傭)����(�܂�����)�A ����(��������)���ʁA�ɋ�(�ւ����傭)�Nj�(��������)�A �d�ʞ���(�Ȃ߂���)�A���Δ��ʁA���Γ��q(�Ƃ���)�A���Ό��A�����V(�₶��)�A �ԗA�L(����)�`�A��<(����������)(�r��) |

|||

| ��~�� | �a | �@�@�P�Q�W | ||||

| ���� | �@�@�@�P�U�D�X | |||||

| ���� | �@�@�@�Q�W�D�R | ����E���� | �O�p�v�ԒZ�b(����)�A���A���A���品(����Ƃ��̂���)�A�f���品�A�S�V�A �����|�X(��͂�)�A�����(��͂�)�A�ؐ������� |

|||

| ���̑��̑��� | ��d�̍��ƒ� ���o��(���肾��) �������ɓ���� ��\(�Q����) |

|||||

| ���@�́@�� | �� | |||||

| �����{�� | �G�����Ξ�(��������)(����6.1m�@��2.1m) �����`�Ί� (�W�ɋT�b���̉A��) |

|||||

2887-2013.5.22-2.jpg) |

| 1) �Ó���R�Õ��̉��i(�쓌�̕{�c���䎛���R�����Z����) 2013(����25)�N5�� |

| ���䎛�s�̑�\�I�Õ� �@�Ó���R�Õ��͓��䎛�s���ɂ����ẮA�u��R�Õ��v�����͒P�Ɂu�� �R�v�ƌĂ�邱�Ƃ������̂ł����A�l�Êw�I�ɂ͏��ݒn���́u�Ó��v ��t�����Õ����ň����܂��B����́A�����Îs�Õ��Q�̒��Ɂu������ �R�Õ��v�ƌĂꂽ�����z�R�Õ������݂��Ă��邩��ł��B��������n ���ł͈ȑO����u��R�Õ��E��R�v�ƌĂ�Ă��܂����B�ǂ���̌Õ� ���A���̖��̒ʂ蒆���E��������̉��m�̗��Ȃǂŕ��u�ɏ邪�z���ꂽ ���Ƃ���A�u��R�v�̌ď̂��`����ꂽ���̂ł��B�����O���̒n�А}�� �́A�Ó���R�Õ��̕����ɂ́u�{�ہE��̊ہE�O�̊ہE�l�̊ہv�Ƃ��� ����(������)���������܂��B���N�ɓn���āA�Õ��ł͂Ȃ��u���ď邪�� �����R�v�Ƃ��Ĉ����Ă������Ƃ������Ă��܂��B �@�邪�z����Ă������ƂŁA�Õ��Ƃ��Ă͂����Ԃ���ꂽ�`��ɂȂ��� ���܂��Ă��܂��B�傫�ȑO����~���ł���̂ɁA���u�̌`�͌�������S �Ȃقǂ̕���悤�ł��B�����̐Ւn�͂Ƃ��̐̂ɖ��܂��Ă��܂��A���� �̓y�n���킸���ɒႢ���x�̒n�ʂƂȂ��Ă��܂��B �@���̂悤�ȒÓ���R�Õ��ł����A������Y�E�j�ՂƂ��Č������ł� ���䎛�s����\����Õ����Ǝ��͎v���܂��B�Ñ��Ղ̑�\�u���{�� �Ձv�A�O�c�ˌÕ��o�y�╨�́u�C���v�ƕ���ŁA���䎛�s�̎O��Ñ㕶 ����Y���ƌ����Ă悢�Ǝv���܂��B�s���ɂ͑��ɂ���^�O����~������ ��A�V�c�E�c�@�˂Ɏ��肳��Ă�����̂��S���܂����A���݂̂Ƃ� ��ł́A�Ó���R�Õ��̕���������Y�Ƃ��Ă̏d�v���ł͗D���Ă���� ������ł��傤�B�Ƃ����̂��A�V�c�E�c�@�˂Ƃ����O����~���́A�` �������Ă��ĊǗ����s���͂��Ă��܂����A�������Ƃ��Č����Ƃ��ɂ́A |

tsudoshiroyama2023.5.10.jpg) |

|

| 2) �^�ォ�猩���Ó���R�Õ� �@�@�@�@�@�@����E�O���E�O��̕����͊��S�Ɏs�X�����Ă���B �@�@�@�kGoogleEarth 2023(�ߘa5)�N5���l����@�@�@�������ꓙ�ꕔ���H |

||

| ����g���𗧂����h���R�����̂ł��B����́A�V�c�E�c�@�˂Ƃ����Õ��ɂ��Ă͖{�i�I�Ȕ��@�������s���Ă��炸�A�Õ��Ƃ��Ă� �g�悭�킩���Ă��Ȃ��h����ł��B�܂�A�������Ƃ��Ċw�p�I�ɓ�������̂��܂����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��B���̓_�A�Ó���R�Õ� �͍��܂łɉ��x�����@�������s���Ă���A�Õ��Ƃ��Ă̌����E�l�@���i��ł��Ă��܂��B�l�X�Ȃ��Ƃ��킩���Ă��Ă���A�܂��A���푽 |

||

| �l�Ȉ╨�ɂ��Ă��������s���Ă��܂����B �@��㕽��암�ɍL���鐢�E������Y�́u�S�㒹�E�Îs�Õ��Q�v �ɂ́A���X�̓V�c�˂����݂��Ă��܂����A�Ó���R�Õ��͂���� �ɕC�G����K�͂�����^�O����~���ł��B�܂�A�剤���̌� ���ł���Ƃ�������̂ł����A���̋K�͂̌Õ��ŒÓ���R�Õ��� �ǂ̒������s��ꂽ�Õ��͑��ɂ͂��܂肠��܂���B�Ó���R�� ���ł́A�G�����Ξ₻�̒��ɍ݂�����^�Ί��ɂ��Ă������� �s���A�L�^���c����Ă��܂��B�����̒��������́A�����悤 �ȋK�͂̓V�c�˂Ƃ����Õ��ɂ��čl�@���鎞�ɁA�傢�ɎQ�l �ƂȂ�M�d�Ȃ��̂ł��B�{�����Ǘ��̗˕�ɂ��Ă̔��@������ |

9820-2016.2.18-2.jpg) |

|

| �@3) �~���z���Ɍ������u�̗l�q(�쓌���) �@�@�@ 2016(����28)�N2�� �@�@ �ʐ^�������獶�����O�����B�E���̌�~���͎��ɂ�����Ă���B |

||

| �ł��Ȃ�����ɂ����ẮA�Ó���R�Õ����������̉��l�͑�ϑ傫�Ȃ��̂�����܂��B | ||

| �Â��ċ���ȌÕ� �@�Ó���R�Õ��́A�S���I�㔼�ɌÎs�Õ��Q�̒��ōŏ��ɑ���ꂽ�O����~���ł��B���̌Õ��̈ʒu�́A�H�g��u�˂̒�ʒi�u��ɂ���A �Îs�Õ��Q�̒��ł͍ł��k���ɂ���Õ��ł��B�������ɒz���ꂽ��^�O����~���́A�����Ɠ쑤�̍��{��n�Ȃǂ̑�n��ɂ���A�ŏ� �̒Ó���R�Õ����Ȃ����̏ꏊ�ɒz���ꂽ�̂��A�������������Ƃ���ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@���u�̒����Q�O�W���A�O�����̕��P�P�V���A��~���̒��a�P�Q�W���ŁA���т�̕����ɂ͑��o��(���肾��)�ƌĂ��o�����肪����܂��B������ ��̂́A���u�Ɠ����Ւn�����ł����A����܂ł̒����⌤���ɂ��A��d�̍��ƒ���߂��点�������S�R�U���ɂ��y�ԋ���Õ��ł��������� ���킩���Ă��܂��B����́A�Îs�Õ��Q�̒��ł́A�_�c��_�R(�����т傤���)�Õ��A���ÎR(�Ȃ����)�Õ��Ɏ����A�R�Ԗڂ̑傫���ł��B�������� �ɑ���ꂽ�Õ��̒��ł́A�ł��傫�Ȃ��̂̈�ł�����܂��B �@���ɂȂ��āA�q��ʐ^�ɂ��Õ��̌�����i�߂Ă����̖��i��Y�����A���̌Õ��̎����̊O���ɁA���W�O���ɂ��y�ԕt���n�����邱�Ƃ� �w�E���A���̕������u�����(���イ�Ă�����)�v�Ɩ������܂����B���̎���т̕����́A��̒����ɂ��A�����̒�ƊO���A����ɊO���̒�ł��� �����Ƃ��킩���Ă����̂ł��B |

||

| ���݂̎ʐ^��n�}������A���̎���т̌`��������邱�Ƃ��ł��܂����A �Z��n������ȑO�̍q��ʐ^������ƁA�͂�����Ƃ��̎p�����邱�Ƃ��ł� �܂��B���肬��ŌÕ��ɐڂ��đ���ꂽ�Ǝv���Ă����{���́A���͌Õ��� �����c�f���Ă������Ƃ��킩��܂��B���̎ʐ^�����i���̒����Ɍf�ڂ��ꂽ �q��ʐ^�̂P���ł��B1958(���a33)�N�B�e�̂��̂ł��B �@�@ kokutaikan-s33.1.8.jpg) |

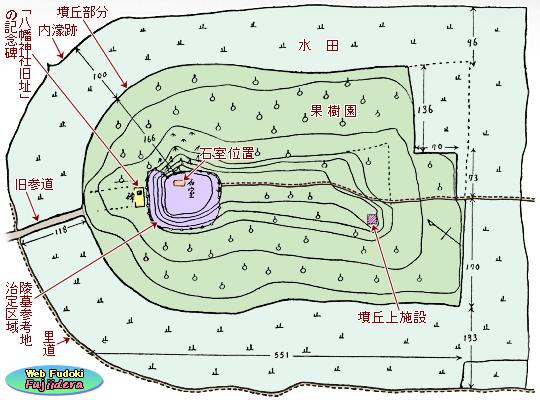

�Ó���R�Õ��̐��蕜���} | |

m-shiroyama.jpg) |

||

| �@�@4) �V�O�N�߂��O�̒Ó���R�Õ��̗l�q(�k�����) �@�@�@�@��~�����������u�̑啔���Ǝ����Ղ͔_�n�Ƃ��ė��p����Ă��� �@�@�@�@���Ƃ��킩��B�ʐ^�����̏W���́A���Ó������ォ�瑱���Ó��n��̏W���B �@�@�@�@1958(���a33)�N1��8���@�@�w���{�̌Õ��x(���i��Y�� �����V���� 1961�N)��� |

�@5)�z�����̒Ó���R�Õ��������n�}�ɕ��������} �@�@�@�@�w�Ó���R�Õ��|�Îs�Õ��Q�̒��������W�|���䎛�s �@�@�@��������33�W�x(���䎛�s����ψ��� 2013�N)��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���F�A�������ꓙ�ꕔ���H�B |

|

| �@�����̒�Ǝ��������u���͂ތ`�́A����Ȍ�̑剤���̌Õ��ɑ���������� ���ŁA�Ó���R�Õ����ŌÂ̗�ł��B���̑�^�O����~���̑������˕�Ɏ��肳 ��Ă��钆�A�Ó���R�Õ��͌�~�����������˕�Q�l�n�Ɏ��肳��Ă��邾���� �̂ŁA����ȊO�̕������l�Êw�̐��Ƃ����@���������邱�Ƃ��ł��܂��B���� �Õ��Ȍ�̑O����~���̔��W�̎d�������������ŁA�Ó���R�Õ��͑�ϋM�d�� ���݂ł��B �@����ŁA���n(�����傤)�ƍl�����鏬�Õ������ӂɈ�����݂��Ȃ��Ƃ����A�� �̃N���X�̑剤���Õ��Ƃ��ẮA�t�ɒ������Ǝv����v�f�������܂��B���̌� ���Ȍ�A�T���I�ɂ����đ���ꂽ�剤���̑�^�O����~���ɂ́A���n�ƍl����� ��Õ����K���ƌ����Ă����قǑ��݂��Ă��܂��B���̓_����Ó���R�Õ��͑剤 �Õ��ł͂Ȃ��Ƃ���������Ȃ�L�͂ł��B�܂��A�u�Î��L�v��u���{���I�v�u�� �쎮�v�ɏ�����Ă���V�c�˂̒��ɁA�Ó���R�Õ��̒z�������ɂ��Ă͂܂�V�c �ŊY������ꏊ�̋L�q�͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B �킷���ꂽ�剤���Õ� �@���̒Ó���R�Õ��́A���͖������I��鍠�܂ł́A�O����~���ł��邱�Ǝ��� ���n���̐l�X�ɂ��悭�F������Ă��Ȃ������悤�ł��B���O�̂Ƃ���A�������� �ɎO�D���̍ԂƂ��ď邪�z���ꂽ���Ƃŕ��u�̌`���傫������Ă��܂��A������ �ɂ͂����̏��R�ɂ��������Ȃ��p�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�������A���������̑� ���͔_�n�Ƃ��ė��p����Ă��āA�c�����������悭���鏬���Ȓr�ɂ��������Ȃ� �l�q�ł����B�S�̂��傫�����߂ɁA�����猩�������ł͌Õ����Ƃ͋C�Â��ɂ��� �p�ł��B�������A�������Õ��ł��������Ƃ����Y�ꋎ���Ă������悤�ł��B �@�������㒆���܂łɍ쐬���ꂽ�n�А}������ƁA�Õ�����̓y�n�ɂ͏�Ղł� �������Ƃ��������������ڂ��Ă��܂��B�܂�A���̏ꏊ�́A�Õ��Ƃ��Ăł͂� ���A�u��Ձv�̂܂܂��̃C���[�W�����N�`������Ă������Ƃ��킩��܂��B �@�E��6)�}�́A�S�㒹�E�Îs�Õ��Q���E������Y�o�^���i�{����c�������쐬�� ���߂�2011�N�Ɏ��{�����A�q��@�ɂ�郌�[�U�[���ʂŋL�^���ꂽ�����ȓ����� |

�Ó���R�Õ��̐��蕜���} | |

m-funkyu-laser-2.jpg) |

||

| 6) �Ó���R�Õ����u�}(���[�U�[���ʐ}) �@�@�@�@�@�@�@�w�Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ���)��� �@�@�@�@�@�g���~���O�̏�A���F�A�g���E�������ꓙ�A�ꕔ���H�B |

||

| ��\���}�ł��B���[�U�[���ʂ͋ߔN���p�����ꂽ�Z�p�ŁA�������Ă��Ă��n�\�̕W���𐳊m�ɑ��肷�邱�Ƃ��ł��܂��B���̋Z�p���J �����ꂽ���ƂŁA�n�`�̉��ʂׂ邽�߂̑��ʂ��A�Z���ԂŐ��m�ɍs����悤�ɂȂ�܂����B6)�}������ƁA�Ó���R�Õ��̕��u������ �ɕ���Ă��܂��Ă���̂����悭�킩��܂��B��G�c�ɂ͑O����~���̌`���h�����Č��Ď��܂����A�߂��Ō����Ƃ��ɂ͂����炭�悭�� ����Ȃ����Ƃł��傤�B �@�q��@�̂Ȃ�����A��猩�đO����~���ł��邱�Ƃ�m��藧�Ă͂Ȃ��A�_�n��q�ǂ��̗V�ԎR�Ƃ��ė��p����Ă��܂����B�܂��A �����ɒÓ������_�Ђ��u����āA���Q���Ղ�̏ꏊ�Ƃ��Ȃ�܂����B����Ȃ��Ƃ���A�����̏��߂ɑS���̗˕撲�����s��ꂽ���ɂ��A ������Ƃ��������Ώۂɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ŁA����18�N���ʂ́u�Q�����̂P�����n�`�}�v�ł́A�O����~���ǂ��납�A�����̑��n�Ƃ��� �̕\����������܂���B�Õ��Ƃ��ĔF�m����Ă��Ȃ������̂ł��B��́u����41�N���ʒn�}�v�ł������ł��B���̂悤�Ȏ��Ԃ��A���̌ケ �̌Õ��ɗl�X�ȉ^����^���Ă������ƂɂȂ�̂ł��B |

||

| ��݂�����������Õ� (1) �˕採�肩��O��� �@�����������疾���Q�O�N���ɂ����āA�˕採��̍�ƁA�܂�A�ǂ̌Õ����ǂ̓V�c�̗˂ł��邩�̑I��l���i�߂��܂����B���̎� ����ȑO����~���ł���Ȃ����A�˕採�肩����ꂽ�Õ�������܂������A���̗˕�Ƃ̔�r����S���ʕ��Ƃ��ė˕悩��O���킯�ɂ��� �����A�u�˕�Q�l�n�v�Ƃ������肪�s���܂���(��E�͓���ˌÕ��q�����s�E�H�g��s�r�Ȃ�)�B�Ƃ��낪�A�Ó���R�Õ��͂��̗˕�Q�l�n �̑I�肩����k��܂����B���u���ό`�������̌`���킩��Ȃ���ԂŁA��^�̑O����~���ł��邱�Ǝ��̂��F�肳��Ȃ������̂����m�� �܂���B �@���݂ł́A�͓�����ɍŏ��ɑ���ꂽ�剤���̌Õ����ƍl�����Ă���Ó���R�Õ��ł����A���̖������̎����Ƃł́A�S���˕�̑� �ۊO�Ƃ��Ĉ���ꂽ�̂ł��B (2) ����Ί��̔��� �@�P�X�P�Q(����45)�N�A��厖�����N����܂��B�n���Ó���(�����œ����͏��R��)�̐l�X���A���̌Õ��̌�~��������ނ��@��o�����Ƃ� �ɁA���̉����狐��ȐΊ�������āA�l�X���������܂����B �@���̑O�N�̖����R�X�N�ɐ_�Ѝ��J(������)�̒��߂��o����A�S���Ŗ�W���Ђ̐_�Ђ��p�ЂƂȂ�܂����B���݂̓��䎛�s��ł��A�Ó������_�� ���͂��߁A���{(����)�����_�ЁA��R��(������܂���)�_�ЁA�u�^(����)�_�ЁA�쒆�_�ЁA����_�Ђ��ߗׂ̐_�Ђɍ��J����Ĕp�ЂƂȂ��܂���(����_ �ЈȊO�̌����Ђł������_�Ђ͐��Ɍ��̏ꏊ�ŕ���)�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Ó������_�Ђ͖���40�N11������אڂ��鏬�R���̎Y�y(���Ԃ���)�_�Ђɍ��J������������A�Ó����ł͑��Ђł����������_�Ђ����݂��Ă��� ���Ƃ̋L�O�Ƃ��ĐΔ�����Ă邱�Ƃ����܂�A���̐ނ���R�̎R��������@��o�����ƂɂȂ�܂����B�ȑO����n���̐l�����ɂ́A���� ��R�̒��㕔(��~����)�̓y���ɑ傫�Ȑ̂��邱�Ƃ��m���Ă����炵���A�����_�Ђ̋L�O��ɗ��p���悤�Ƃ����̂Ō@��o�����Ƃ� ��A���̉�����傫���ė��h�ȐΊ������ꂽ�̂ł��B�@��o���ꂽ�ނ́A��~�����ɂ���G��(���Ă���)���Ξ�(��������)(�Õ��̖����{��)�̓V�� �������̂ł��B |

||

| (3) �P�X�P�Q(����45)�N�̔��@���� �@�Ί����������ꂽ���Ƃ́A�傫�ȃj���[�X�Ƃ��ĐV���ł�����A������ �l�Êw�҂��삯�t���܂����B�����鍑��w�E�؈䐳�ܘY���m�⋞�s�鍑��w�E �~���������m�Ȃǂɂ�钲���ŁA�G�����Ξؓ�����͒����`�Ί�����ʁE���E �����ȂǑ����̕����i���o�y���܂����B���̒����`�Ί��́A����܂Œm���� �����Ί��̒��ł��ő�ŁA���������ɐ��I�ȑ���̂��̂ł����B �@���̎��̒����Ŗ��炩�ɂȂ��������́A���̋���Õ�(���̑����͗˕�)�̓� �����قƂ�ǒ�����������Ȃ����ŁA���Ȃ��M�d�Ȋw�p�I���l���������̂ł��B (4) �˕�Q�l�n�ɒlj��w�� �@���I�ȑ���ő�^�̐Ί����o�y������R�Õ��ł����A����܂őS���˕撲�� �̑ΏۊO�Ƃ��Ĉ����Ă����{����(����)�́A���̔��@�������ʂɑ��ċ}���� �Ή���𔗂��A��R�Õ��̌�~�����������u���䎛�˕�Q�l�n�v�ɒlj����� ���B�S�̂��w�肷��ɂ́A�]��ɂ��˕悩��قlj����p����������ł��傤�B �Ί��͖��ߖ߂����ƂƂ��A�o�y���������i�͑S�č��������グ�邱�ƂɂȂ�� �����B �@��~���������Ƃ����ϑ��I�ȗ˕�Q�l�n�̎w��ł������A�������āA�悤�� |

sekkan-tsuboi-2.jpg) |

|

| 7) ���@���ꂽ�Ί��ƒ؈䐳�ܘY���m�@�@1912(����45)�N �@�@�@�@�@�@�@���m�Ɣ�r����ƁA�Ί��̋��傳���킩��B �@�@�w�Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ���)�f�ځE �@�@�@�u���{�@��{�w�p�����ُ��� ���֗Y�ʐ^�����P�v��� |

||

| �����̒n�͑O����~���Ƃ��Đ��ɒm���A�������剤���̌Õ��K�͂ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă����̂ł��B���ɁA�Ó���R�Õ��ɖ��݂� ��Ă��������`�Ί��̋L�^�}�ƁA�{���������̕����i�̈ꕔ���Љ�܂��B�o�y�╨�̈ꕔ�́A�{���ȈȊO�ł���������Ă����悤�ł��B |

||

sekkan-zumen.jpg) |

ibutsu-1.jpg) |

|

| 8) �Ó���R�Õ��o�y�Ί��̋L�^�}�@�@���F�̂����k�ڕ����g�� �@�@�w�ӂ����ł�J���`���[�t�H�[�����[�@�Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ��� �@�@ 2001�N)�f�ڂ́u�����`�Ί������}�v(�~�������� 1920�N)��� |

9) �Ó���R�Õ��o�y�╨(�{��������) �@�@�@�@�@�@�ʁE�ΐ��i�E�ΐ��͑��i�W��(�ʂ͔���) �@�@�@�@�@�@�@�w�Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ���)��� |

ibutsu-2-2.jpg) |

ibutsu-3-2.jpg) |

|

| �@ 10) �Ó���R�Õ��o�y�╨(�{��������)�@�b�`����W�� �@�@�@�@�@10)�E11)�Ƃ��w�Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ���)��� |

11) �o�y�╨(�{��������) �@���O�p����_�l�b��(�{�������ԍ�72) |

sankochi1-1606-2016.12.2-2.jpg) |

sankochi2-1620-1622-2016.12-2.jpg) |

|

| 12)�u���䎛�˕�Q�l�n�v����̌�~����(�쐼���) �@�@�@�����̍�ň͂܂ꂽ���т̕������w��͈́B���[�ɒÓ� �@�@�����_�Ђ̋ʊ_��������B�@�@�@�@2016(����28)�N12�� |

13) �쓌�̑O���������@�@2016�N12�� �@�@�@�@�쓌���Ɩk�����̍����Ă���B |

| �@�ʐ^12)�`14)�͌�~�����̗˕�Q�l�n�Ɏ��肳�ꂽ�����̗l�q�ł��B�����ɂ́u�� �䎛�˕�Q�l�n�v�Ƃ������̂ł��B���݂͉��{���̎����ɂ�т̂悤�ł����A���� �т̉��ɌÕ��̒��S�{�݂ł���G�����Ξ����܂��Ă��܂��B (5) ���w��j�ՂƂȂ� �@�P�X�T�W(���a33)�N�P���Q�P���ɁA���u�Ɠ������������j�ՂɎw�肳��A�������Ƃ��� �@�I�ȕی삪�������邱�Ƃ��Ȃ�܂����B���̌�A����ѕ����̑�n�����i�ݏo���A �Z��݂ɐ旧���@�������s����悤�ɂȂ�܂����B (6) �P�X�W�O(���a55)�N�̒��� �@���{����ψ���ɂ���~�������A����тł̔��@�������s���A�����̒�ƊO ����������܂����B����̊O���Ζʂɂ͕���(�ӂ�����)���{����Ă����A���̎Ζʉ��� ����͑�^�̏�(������)�`���ւ��o�y���܂����B �@���̎��̒����ɂ���āA�u����сv�Ƃ���ꂽ�����ɂ͓����̒�ƊO���A�O���̒� |

sankochi3-7607-2012.6.11-2.jpg) |

|

| �@14) �k���̌�~���[����@�@2012(����24)�N6�� �@�@���C�H�����s���A���݂͐V������ɕς���Ă���B |

||

| �̂��������Ƃ�������܂����B�܂�A�Ó���R�Õ��͓�d�̍��ƒ��������ȑO����~���ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����̂ł�(5)�})�B (7) �P�X�W�R(���a58)�N�̒��� �@���䎛�s����ψ���ɂ�铌�����������̔��@�����ł́A���u�E����E�����������o����A���o�����m�F����܂����B�܂��A�~�����ւ� �W(���ʂ���)�`�A��(����)�`�A ��(������)�`(��(������)�`����)�A�ƌ`�̏��ւ��o�y���܂����B�����ɁA�쓌�������̒��ŁA����P�V���̕�����̎{�� (�����\)��������A����̓쑤�X�Ζʏ㕔�ɂ́A�傫�ȂR�̂̐����`���ւ�����܂����B��̒����ŁA���Α��̓쐼�������ɂ��Ƃ� ��悤�ȓ��l�̎{�݂̂��邱�Ƃ��m�F����Ă��܂��B �@�ʐ^ 17)���A�쓌�������\���甭�����ꂽ�����`���ւł��B2006�N6���ɍ��̏d�v�������Ɏw�肳��܂����B�s���ɂ��킢�E�܂Ȃь� �فu�A�C�Z���V�����z�[���v�œW������Ă��܂��B |

||

haniwa1-kinugasa-2.jpg) |

haniwa2-tsuitate-2.jpg) |

haniwa3-mizudori-2.jpg) |

| �@�@�@�@�@15) �ߊW(���ʂ���)�`���� | 16) ��(������)�`����(��(������)�`����) | 17) �����`����(������Q���E�P���E�R��) |

| �@�R�̂̐����`���ւɂ��ẮA���䎛�s���s�́w�L��ӂ����ł�x2020�N10�����f�ڂ́w�ӂ����ł���j�I�s No.165�x�ŁA�u���䎛�̕� �����C�|�d�v��������R�Õ��o�y�����`���ց|�v�Ƃ��ďЉ��Ă��܂��B�킩��₷����������Ă���̂ŁA���̎�v���������p�Љ ���Ă��������܂��B �@�w(�O��)�@�`�ۏ��ւ́A�S���I�㔼�ȍ~�A�������(���E�b�h(�������イ)�E�品�Ȃǂ̕���E����ނ�M�l�ɂ���������P�ł���ߊW(���ʂ���) �Ȃ�)�␅���Ȃǂ̓������ւ��o�����A�T���I�O��������͓������ւ̎�ނ������A�T���I�����ɂ͐l�����ւ��o�ꂵ�܂��B���Ȃ킿�����` ���ւ́A�������ւ�l�����ւ������Ă������������ƂȂ������ւȂ̂ł��B �@�����ŁA��R�Õ��o�y�̐����`���ւ̏ڍׂ����Ă݂܂��傤�B���ꂼ�ꂪ���~���`�̑�Ƀc�o���܂킵�A���̏�ɑ����ڂ����`�����Ă� �܂��B���ꂼ��̑傫���́A�P�������`���ւ�����106�p�A�Q�������`���ւ��̈ꕔ�������Ă��邽�ߐ��m�ɂ͂킩��܂����A�P���� ���̂̑傫�����قړ����ł��邱�Ƃ�v���|�[�V���������Ă��邱�Ƃ���A�P���Ƃقړ��������ł��傤�B�R���͂ق��Q�̂������^�ŁA ������80�p�ł��B�������A�傫���������Ă�����炪�傫�����ւȂ̂����������ւȂ̂��C���[�W�����Â炢�ł��傤�B�Ⴆ�A�_�c��_ �R(�����т傤���)(���_�V�c��)�Õ��o�y�̐����`���ւ́A����60�p���x�ŁA��R�Õ��̐����`���ւ�������܂ł͂��ꂪ�ő�N���X�̑傫 ���̐����`���ւł����B�����ɏ�R�Õ��o�y�̐����`���ւ��傫�������킩��ł��傤�B�����āA���̑傫���ƌ`����A��R�Õ��o�y�̐� ���`���ւ́A�P���ƂQ�����R�n�N�`���E�A�R�����n�N�K�������f���ɂ���ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ɛ�������܂��B �@���̂悤�ɁA��R�Õ��o�y�̐����`���ւR�̂́A���ݍ����ŏo�y���Ă��鐅���`���ւ̂Ȃ��ł͍ő�̂��̂ŁA���A�Â������Ɉʒu�t �����A�ʎ����ɂ��D��Ă���Ƃ������Ƃ���A�����P�W�N�ɏd�v�������Ɏw�肳��܂����B�@(�㗪)�x |

||

| (8) �P�X�W�V(���a62)�N�̒��� �@��~���k���ŁA����E�O���E�O�炪���o����܂����B�~�����ւȂǂ��o�y���Ă��܂��B |

||

| �Ó���R�Õ��̔푒�҂́H�|�剤��Ȃ̂� �@���܂ł̒����E��������A�Ó���R�Õ��͓�d�̍��ƒ�����������ȑO����~���ł���A�o�y���Ȃǂ���S���I�̖����ɑ���ꂽ���� ���������Ă��܂����B�Ó���R�Õ��Ȍ�̑剤�̌Õ��Ƃ���鋐��O����~���̑����ɁA��d�̍��ƒ炪�����Ă��邱�Ƃ�A���̑��̎� ���Ȃǂ���l����ƁA�Ó���R�Õ��́A�͓�����ɏ��߂đ���ꂽ�剤���̌Õ��ł���ƍl������̂ł��B�����A�V�c�˂̈�Ƃ��Ĉ� �u�Â�����̂��ǂ����ɂ��ẮA�ˑR�Ƃ��ď������������Ă���A������ߎ�Ɍ�����ł��B���ɓV�c�˂ł���\���������� �F�߂�ꂽ�Ƃ��Ă��A�ł͔푒�҂͂ǂ̓V�c���ɂ��āA�܂��܂��������W�J����܂��B����ɂ���āA���̓V�c�˂̌������ւƋc�_���g �債�Ă������ƂɂȂ�܂��B�����̊ԁA�Õ��A���ɗ˕�ƌ��Ȃ����Õ��ɂ��Ă̓�́A�݂��ɂ���ݍ����đ������Ƃł��傤�B �@����ŁA�Ó���R�Õ��̒��S���͋{�����ɂ���āu���䎛�˕�Q�l�n�v�Ɏ��肳��Ă��܂��B�u�˕�Q�l�n�v�Ƃ������Ƃ́A���̓V�c ��c���̒N���̗˕�̉\�������邱�Ƃ�F�߂Ă��邱�Ƃɂق��Ȃ�܂���B���̉\�����܂����������̂ł���A�킴�킴�u�Q�l�n�v �ȂǂɎ��肷��K�v�͂Ȃ��͂��ł��B�������A�{�����͂��̐�܂œ��ݍ���Œ�������ӌ��͔��o�������Ă��܂���B�˕�̎���ւ��ɂ� �Ȃ���悤�Ȃ��Ƃɂ́A��؎�𒅂������͂Ȃ��̂ł��B�u�˕�Q�l�n�v�ɂ́A�u�N�̗˕�Ƃ��ĎQ�l�ɂ���̂��v�Ƃ����{�����̒� �߂��Ώۂ�����܂��B��O�̋{���Ȏ��ォ��p���ꂽ���̂ł��B�u���䎛�˕�Q�l�n�v�̑Ώێ҂́u��19���(���傤)�V�c�v�ƂȂ��� ���܂��B���݈V�c�˂Ɏ��肳��Ă���̂́A�������䎛�s���ɑ��݂���u�s��R�Õ��v�ł��B�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Õ�������̔����قł�����{���߂����ق̌��ْ��E���Α���Y���́A�Ó���R�Õ���剤��(�V�c��)�ƌ��邱�Ƃɂ͔ے�I �Ȍ�������u���ŕ\������Ă��܂��B�ڂ����͒����ł����������������Ǝv���܂��B����A�Ó���R�Õ��̔��@������ۑ��������Ƃ� ���N�g����Ă���ꂽ�V�얖�쎁(�����䎛�s����ψ�������ی�ے�)�́A�Ó���R�Õ��͐����R�V�O�N�O��ɒz���ꂽ�剤���ł���Ƃ� ��������������Ă��܂��B�m��Д��s�́w�Ñ�j�����̍őO�� �V�c���x(�m��ЕҏW�� 2016�N)�Ɍf�ڂ̓V�쎁�̘_������A�u��R�Õ��̔� ���ґ��v���Љ�Ă����܂��B�Ȃ��A���T�C�g�́u�_�c��_�R�Õ��v�̃y�[�W�ɂ́A�V�쎁�����ꂽ�u�Îs�Õ��Q��v�Õ��ҔN�\�v�� �f�ڂ��Ă��܂��B�Q�Ƃ��Ă݂Ă��������B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�w��R�Õ��̔푒�ґ� �@��R�Õ��́A�R�V�O�N�O��ɒz�����ꂽ�剤���ł���ƍl�����B���̉ۑ�͂��̔푒�҂̓���Ƃ������ƂɂȂ� ���B����܂ł̌����Ƃ��ẮA�哹�O�Y(�����ǂ��Ђ남)���u�M����(�����������ʂ�)(�哹1912)�A�~������(���߂͂炷����)���V�c(�~��1920)�A���䗘��(�� �����Ƃ�����)�Ɛ��쐳�D(�݂��̂܂��悵)�������V�c(����1982)��푒�҂Ƒz�肵�Ă���B�܂��A�{�����́w�˕�Q�l�n�ꗗ�x(���a24�N)�ł͊Y����� �V�c�A�l�؈ӌ����ނƂ���B�������A������̌��҂���R�Õ��̒z���N�����(����)���������B�����Ƃ��ڋ߂��钇���V�c�������� ���ꐢ��قǂ̃Y�����ώ@�����B �@�Îs�Õ��Q�ɂ��R�V�O�N�O��ɏ�R�Õ��A�R�X�O�N�O��ɒ��ÎR(���P(�Ȃ��Ђ�)��)�Õ�(���䎛�s)�A�S�P�O�N�O��ɗ_�c��_�R�Õ����z���ꂽ�B �����͎O��ɘA�Ȃ�剤�̕���ƍl������B�_�c��_�R�Õ��ɉ��_�V�c������ꂽ�ƍl����ƁA���ÎR�Õ��͒����V�c�A��R�Õ��ɂ� ���{����(��܂Ƃ�����݂̂���)���푒�҂̌��ɂ̂ڂ��Ă��悤�B�����A�����V�c����{�����͂��̎��ݐ��ɋ^�╄���t����Ă��邱�Ƃ��l����� ��R�Õ��̔푒�҂Ƃ��ē��{�����Ƃ����l���������邱�Ƃ��S�O����������Ȃ��B�������Ȃ���A���_�V�c�̓��O�̑剤�����݂��A�� �̑剤����R�Õ��ɑ���ꂽ�\���܂Ŕے肷�邱�Ƃ͂Ȃ��悤�ɍl����B�����A��R�Õ��A���ÎR�Õ��A�_�c��_�R�Õ��̔푒�҂��n�� �I�Ɍ���Ă������Ƃ��l�Êw�I�Ɏ����邢�͘_���邱�Ƃ͗e�Ղł͂Ȃ��B�x |

| �s���̌����Ƃ��� �@�Ó���R�Õ��̓y�n���L�ɂ��ẮA���L�n�̌�~�����̗˕�Q�l�n�A�Ó������_�Ђ̎Вn�A�����ꕔ�̖��L�n(2018�N)�������啔���� �s�L�n������Ă��܂��B�Õ���̂قƂ�ǂ��s�̎��ƂƂ��Č���������Ă���A������������������Ă����\��ł��B �@���Ĕ_�n�ɗ��p����Ă������������╭�u�́A�s�̕ۑ��������Ƃɂ���Ă�����Ƃ����Õ������ƂȂ��Ă��܂��B�S�̂̋K�͂���ϑ� �����A���u�̕ό`���������̂ŁA�`��I�ȕ�����ڎw���̂ł͂Ȃ��A�s�������R�ɏo���肵�Ċy���߂�u�Õ������v�Ƃ��Ă̐������s��� �Ă��܂����B���݁A�������k���ɂ́u�j�Տ�R�Õ��K�C�_���X���E�܂ق炵���܁v���ݒu����Ă���A�W����f���ɂ���ĒÓ���R�Õ� �ɂ��Ă��낢��ƒm�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���`���ւ�~�����ւ��W������Ă��܂��B �@�܂��A���u�̎��̎��͂͗l�X�ȉ��|�A���������Ă��Ă���A�G�߂̍ʂ�Ƃ��Ďs���̖ڂ��y���܂��Ă���܂��B�������n�܂��Ĉ� �㑽���̍��̖�������A���݂ł͎s���ł��L���̍������ƂȂ��Ă��܂��B�܂��A�����Օ����ɂ́A�Ҋ���(���傤�Ԃ���)��ԉ�(����������)�A�~�� �������A�l�G�܁X�̉Ԃ��Õ����ʂ��Ă���Ă��܂��B�ʐ^�}�j�A�ɂƂ��Ă��i�D�̎B�e�ꏊ�ƂȂ��Ă��܂��B�����A�R�X���X�E�A�u���i �Ƃ����A���Q���N�����₷���P�N���̑��ԉ��ł́A�ŋ߂͐���������A�ȑO�قǂ̔��͂�����i�������Ȃ��Ȃ��Ă���A���X�c�O �Ɏv���܂��B�쐼���̎����Ւn�����n��ԂȂ̂ŁA���̏ꏊ�����ԉ��ɗ��p���ė֍�ɂ��ꏊ�]�����s���Ă͂ǂ����Ǝv���܂��B |

sakurameisyo/2)shiroyama/4915.4916-2019.4.9.jpg) |

||

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@18) �����Ւn�Ō����邨�Ԍ����i(����)�@�@2019(����31)�N4���@�@�����p�m���} �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

||

bairin9834-2016.2.18-2.jpg) |

nanohana4964-2019.4.9.jpg) |

|

| 19) ���t�̖k���~��(�����)�@�@�@�@2016(����28)�N2�� | 20) �̉Ԃ̑��ԉ�(�k���) �@�@2019(����31)�N4�� | |

4232-2018.6.3.jpg) |

4088-2003.10.18-2.jpg) |

|

| 21) �����̏Ҋ���(�����)�@�@�@�@�@2018(����30)�N6�� | 22) �R�X���X�̑��ԉ�(�쐼���)�@2003(����15)�N10�� | |

| �Ó������_�З� �@��A�V���R�N(1575�N)�D�c�M���͓̉��U�߂̎��A���R��(��R)����̍ہA �@�@�@�����䎛���Z�t�߂ɏ��݂��Ă����ƌ�����_�Ђ��A�����ɏĎ������Ǝv����B �@��A���ۂT�N(1720�N)�Ó���R�Õ���~�����̐��[�ɔ����Ђ�݂���B�@�@�@�@�@�@�@�@�V�L�O�茚�����͎� �@��A�����S�Q�N(1909�N)�P�����R���Y�y�_�Ђɍ��J�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ (��)�����V���������c �@��A�����S�T�N��R�Õ����@���A�G�����Ύ��V��̈ꖇ�ŋL�O�茚���B�@�@�@�@�@�@�@ �s����ψ�������ی�� �@��A���a�Q�R�N�Ó������_�Ƃ��ĕ��ЁB�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�Ó��n��E�����_�Ў��q�� �@��A�����Q�R�N�W���A�ۑ��ׂ̈Ɂ@�E�V��̋L�O���A�V�L�O�茚���B�@�@�@�@�@ �Η��ފ������ |

| �@�ʐ^ 23)���V�������Ă�ꂽ�Ó������_ �Ђ̎Ѝ��W�ł��B�V��̋L�O�肪������ �����ꏊ�Ɠ����ʒu�Ɍ��Ă��܂����B�E �� 24)���V���]�p���đ���ꂽ�L�O�� �ł��B�悭����ƁA�L�O��́u�����_�Ёv �̏��ւ����̂܂ܐV�Ѝ��W�ɂ��g�p����� ���邱�Ƃ��킩��܂��B�u�Ó��v�̕����� �����A�u�����_�Ёv�Ɏ��������̂ʼn����� ��Ă��܂��B���Ă̋L�O��̑��݂�V�� ���Ѝ��W�ɂ����������������Ƃ����A�n�� �̐l�X�̎v�����\��Ă��܂��B �W�����ꂽ�V��� �@���ĒÓ������_�Ђ̋L�O��ł������� ���Ξ̓V��́A�ۑ��������o�Č��݂� �u�܂ق炵���܁v�̑O��Ŗ��Ƃ���� ���ꂽ�Ƌ��ɓW������Ă��܂��B�L�O�� �̐͗��ʂ���ɂ��ēW������Ă���A�N ���Ɣ蕶�̕M�Җ������邱�Ƃ��ł��܂��B |

syagohyo-5741-2011.10.26.jpg) |

kinenhi-56962437.jpg) |

||

| 23) �V�����Ó������_�Ђ̎Ѝ��W�@�@2011�N10�� �@�@ �L�O��Ɠ����ꏊ�Ɍ��Ă�ꂽ���̐Δ�́A�_�Ж� �@ �������Ѝ��W�ł���B�u�����_�Ёv�̕����ɋ��L�O�� �@ �̏��ւ̎g���Ă���̂��킩��B���[�ɒÓ������_ �@�@�Ђ̒����Ɣq�a�������Ă���B |

24) ����45�N(�吳���N)�����̋L�O�� �@�@���̎����łɔp�ЂƂȂ��Ă����Ó� �@�����_�Ђ��A���Ă����ɍ݂������� �@�̋L�O��Ȃ̂ŁA��ԉ��̕����́u���v �@�ł���B��̉�����������Ă���B |

|||

tenji3019-2017.6.16-2.jpg) |

�@�M�Җ��́A�w�吳���N�p�q�j����x���V�P���x�Ƃ���܂��B�L �O��̕����͓��V��x(�Ȃ�)�̏��ł��邱�Ƃ��킩��܂��B�u�吳 ���N�p�q(����)�̔N�̌j��(�W��)�ɓ�x�E���V�P(�P�͖�)���������v �Ƃ������Ƃł��B����45(�p�q)�N7��30���Ɂu�吳�v�ɉ����ƂȂ� �Ă��܂��B�L�O��̕\�̕����́w�����_���p(��)���x�ł��B �@���V��x�͖���������̒��Ő���̊��w�m�u�������@�v���c ��ł�����w�҂ŁA�u�ʓV�t�v�̖������������Ƃ��悭�m���� ���܂��B���s�̋����؏��w�Z�E���W�p���w�Z�E���������w�Z�� �ǂ̖��������Ă��܂��B�吳�X�N�v�ł����A�L�O�肪����ꂽ�� ���ɂ����ẮA���ő�ϗL���ȕ����l�ɔ蕶�������Ă������ �Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���Ȃ݂ɁA��x�͓�������45�N�̂T���� |

|

| 25)�u�܂ق炵���܁v�̑O��ɓW������Ă���V���(�k�����) �@�@�@�@�@�E������A�L�O��A���Ƃɂ������A�L�O���b�Ɏg���Ă����A �@ �@�@�L�O����ӂɂ������B �@�@ �@ 2017(����29)�N6�� |

tera.jinja/28tenmangu/19)nangaku.jpg) |

syokamei-3003-2017.6.16.jpg) |

kinenhi-kirokuzu.jpg) |

||

| �@26) ���V��x �@�@�@(1842-1920) �@(�Ê�j���̋L�O�ʐ^���) |

||||

| 27) ���V��x�� �@�@�����Ɠ��t�� |

�@28) �L�O��̎����}(�u�}116 �V��Ύ����}�P�|�`�v) �@�@�@ �w�Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ���)����@�@���F���H |

| �́A�������V���{�̑傫�Ȓ��A�ɂ����h�ȏ��ւ��c���Ă��܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�ʐ^ 25)�̉E�[���L�O�肾�����V��ł��B��O����ŁA�������Ɏʐ^ 27)�̓��V��x�̏����Ɠ��t�������܂�Ă��܂��B 28)�}�́A �w�Ó���R�Õ��x�f�ڂ́u�L�O��̎����}�P�v�̂`�����ł��B���̐}�Łw�����_���p���x�̐��m�ȏ��ւ����邱�Ƃ��ł��܂��B�u�p�v�̎� �͌��݂ł͏�p�����ł͎g�p���Ȃ��������Ȃ̂ŁA�s���̂��ƂȂ��̂��Ɠǂ݂Â炢���ɂȂ��Ă��܂��B�����Ɍ�����u���@�ΉK�v�́A�� �����ɏ��݂����ޓX�̉������Ǝv���܂��B �@�Õ��̐Ξ��̂��̂͂܂��z�������̂܂ܒn���ɑ��݂��Ă���̂ɁA���̓V����������W������Ă��邱�Ǝ��̂͑�ϒ������A�M�d�� �W���ł�����܂��B�����A���L�O��̕\�ʁw�����_���p���x�̕��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂́A������Ǝc�O�ł��������Ȃ��Ƃ����C���� �܂��B�d�ʂ̂��镨�ł����A�W���̌`�Ԃɉ����H�v�͂ł��Ȃ����̂��ƁA���̓W�������邽�тɎv���܂��B |

|

||||||||||||||||||

| ��݂�����������Ί� �@�Q�O�P�V�N�t�A�j�Տ�R�Õ��K�C�_���X���u�܂ق炵���܁v�̑O��ɁA����ȐΊ����u����܂����B�������ɋ��R�������ꂽ�A�Ó���R �Õ��̐Ξؓ��ɍ݂��������`�Ί��̃��v���J�ł��B���v���J�ƌ����Ă��A���̑傫����`��͎�����������ɕ�������Ă��܂��B���̂悤 �ȕ������\�ɂȂ����̂́A�������ɔ������ꂽ���ɒ����ɓ��������~�������E�؈䐳�ܘY�̗������c���ꂽ�}�ʂ���A����ɔ��@�� �����ɎB�e���ꂽ�ʐ^�Ȃǂ̎����������Ă�������ł��B���q�̒ʂ�A���ꂾ���̋K�͂̐Ί������݂��ꂽ�Õ����ڂ����������ꂽ��͌� ���Ă���A���̓_����݂Ă����̕������v���J�͑傫�ȈӋ`�������Ă���ƌ�����ł��傤�B �@�L�^�ł킩���Ă���Ί��̓����͎��̂悤�Ȃ��̂ł��B�Ί��͂U���̔�g�ݍ��킹�đ����A�W�Ώ�ʂɂ͊i�q��̒��荞�݂����� �܂��B�܂��W�A���A��ɂ͓�|���ˋN���A�����ɂ͕��`�ˋN���t���������Ă��܂��B���̋���Ő��I���������L���Ȓ����`�� ���́A�Õ����㒆���̑�^�O����~���ɍ̗p���ꂽ���̓T�^��ƍl�����Ă��܂��B �@�����Ί��Ɏg�p���ꂽ�́A�Ξ̓V��Ɠ������Ɍ������s�Y�̗��R�ł��B�e�n�̌Õ��Ŕ��@���ꂽ�Ί��ɂ��p�����Ă��܂��B�� ���Ί��̑傫��(�ˋN����������)�́A�����R�S�Wcm�A���P�U�Wcm�A�����P�W�Wcm�ł��B�ʐ^35)�ł킩��悤�ɁA���̑�l�̐g�����z���鍂���� ���鋐��Ί��ł��B�Ί��͂U���̔�g�ݍ��킹�đ����Ă���A�e�̌���(������)�́A�W���R�Wcm�A�����Q�Ucm(�Q��)�A�������P�Wcm (�Q��)�A����T�Ocm�ł��B�d���́A�W�Ζ�St�A����(���킢��)��Qt�~�Q���A������(����������)��Pt�~�Q���A��Ζ�Ut�ŁA���d�ʂ͖��P�Ut�ɂ��Ȃ� �܂��B����ȋ���ŗ��h�ȐΊ��ɑ���ꂽ�l�́A���������ǂ�Ȑl�������̂ł��傤���B�����͐s���܂���B �@�Ȃ��Ί��͌�~���̐Ξ�(�����{��)�ɐݒu���ꂽ�i�K�ŁA�ԐF�痿�őS�̂��ʐF���ꂽ�Ɛ��肳��Ă��܂����A�����Ί��ł͂��̉��H�� �{����Ă͂��܂���B |

|||

replica-2979.jpg) �@ �@replica-2980.jpg) �@ �@replica-3038.jpg) �@ �@replica-3051.jpg) |

|||

| �@ 32) �Ί��̃��v���J(�k�����) | 33) �Ί��̃��v���J(�k���) | 34) �Ί��̃��v���J(����) | 35) �Ί��̃��v���J(�k�����) |

| �Ί��̃��v���J�́A��|���ˋN��W�Ώ�ʂ̒��荞�ݖ͗l�������ɕ�������Ă���B���w�҂Ɣ�ׂ�ƁA�Ί��̋��傳���悭�킩��B�@�@�@2017(����29)�N6�� | |||

| �u�܂ق炵���܁v �@�Ó���R�Õ��̖k���A�{���͓���̈ꕔ�ł������ꏊ�ɁA1999(����11)�N�S���A�u�j�Տ�R�Õ��K�C�_���X���w�܂ق炵���܁x�v���J �݂���܂����B�Õ������̌`�͐����������̂ł����A���K�҂����p�ł���g�C����x�e�{�݂������Ȃ������̂ł��B�x�e�����ē��{�� �Ƃ��āu�܂ق炵���܁v�����݂���܂����B���䎛�s�v�����T�C�g�ł́A�u�܂ق炵���܁v�ɂ��Ď��̂悤�Ɉē�����Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|||

|

4961-2019.4.9-2.jpg) |

2799-2017.5.12-2.jpg) |

|

| 29)�u�܂ق炵���܁v�̑S�i(�쐼���) 2019�N4�� �@�@�����̗��[�ɂ͐������u����Ă���B�O��E���͐Ί��̃��v���J�B |

30) �W���̈ꕔ�@2017(����29)�N5�� �@�E���͏o�y�������`���ւ̎����B |

| �t�H�g�E���C�u�����[ �s ����R�� �t | ||

| �@���䎛�s���̑��̌Õ��������ł����A���Ă͌Õ����͂�ł����c�����i���A���ł͂�������s�X�����Ă��܂��܂����B�Ó���R�Õ��� �ꍇ�́A����ɉ����ČÕ����̂��̂��p��ς��Ă��Ă��܂��B�S�O�N�قǑO�܂ł̒Ó���R�Õ��́A�˕�Q�l�n�ȊO�̕��u������Ւn�̑��� �͔_�n�Ƃ��ė��p����Ă���A���̂ق��̏ꏊ���r�┼���n�̑��n�ŁA���悻�Õ��Ƃ͂������ꂽ��Ԃł����B�u�Õ��v�Ƃ��ĕ]������� �܂��Ɂg�r�����h�̌Õ��������̂ł��B���j�Ղ̎w����Ă�����A�Õ��̓y�n�������͌��L�n�ł͂Ȃ��A�����ɂ͐������i�߂��� ����ł����B�₪�ĔN�����������������̐������Ƃ��n�܂�A�N�X���̎p��ς��Ă��܂����B���݂͖w�ǂ����L�n�ƂȂ�A�����Ƃ��Ă̌` �������Ă��܂����B�ς���Ă����Ó���R�Õ��̗l�q���A���X�̎ʐ^�Ō��Ă������������Ǝv���܂��B |

enkei1-m45-2.jpg) |

| �@ ���������̒Ó���R�Õ�(����)�@�@ ����45(1912)�N�̔��@�����̎��ɎB�e���ꂽ���̂Ǝv����B �@�@�@�@������~���̕����ɕ����̐l�e��������B���u��O���̎����Ղ́A���c�ɗ��p����Ă����悤�ł���B �@�@�@�@�w�Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ���)�f�ځE�u���{�@��{�w�p�����ُ��� ���֗Y�ʐ^�����R�v��� |

| �@�ʐ^�@�́A�����S�T(1912)�N�ɐΊ�����������A����ɍs��ꂽ���@�����̎��ɎB�e���ꂽ���̂Ǝv���܂��B�����̕������ɉ��l���̐l �̎p�����Ď��܂��B���̍��̌�~���ɂ͏����̎����������������Ƃ��킩��܂��B�O�����ɂ����u��ɂ͑傫�Ȏ��͂���܂���B�� �O�̎����Ւn�̕����͔_�n�������悤�ŁA���앨�͔̍|�̗l�q�������܂��B����͐��c���p�n�ł̓~��̗��삩���m��܂���B |

funkyu-shisetsu1-2.jpg) |

funkyu-shisetsu2-2.jpg) |

|

| �A ���a�����̒Ó���R�Õ��̗l�q(����) �@�@�@�E���O�����̏�Ɍ����{�݂�������B��O�͐��c����̓~�앨�Ǝv����B |

�B �O��������(�쓌���) �@�@�@�@�@�@ ���u�㍶���Ɏ{�݂�������B |

|

| �A�B�Ƃ��w���{�j�֖����V�R�L�O�������� ��S�x�q���{ 1934(���a9)�N�r�q1974(���a49)�N������ ��㕶�����Z���^�[�r��� | ||

| �@�ʐ^�A�B���A�@�����Q�O�N�O��o�������Ǝv�����ʐ^ �ŁA���a�X�N�ɑ��{�����s�����w���{�j�֖����V�R�L �O�������� ��S�x�Ɍf�ڂ��ꂽ���̂ł��B�ʐ^�͂��� �O�̐��N�Ԃ̂����ɎB��ꂽ�Ǝv���܂��B���̎����Ƃ� �����킹�Ă��钆�ŁA�������ʐ^�ł��邱�ƂɋC������ �����B �@�ʐ^�ł́A�O�����̏�ɉ����̌����݂̍�̂��킩��� ���B�����������Ă����Ó���R�Õ��̎ʐ^�̒��ł́A���� �{�̎ʐ^�����ɂ��̌������ʂ��Ă��܂����B �@�E�̇C�}�������ɍڂ��Ă�����̂ł����A���u��ɂ͂� ����ƌ����̌`���`����Ă��܂��B���}�Ȃ̂Ŏ����}�ق� �̐��m���͂���܂��A�����̌Õ��̗l�q���悭�킩�� �܂��B���̌����{�݂ɂ��Ă͐���������܂���B�}���� �����́u�Ύ��E��v�����ł��B �@�����͕��u�̍����Ɣ�ׂāA�Q�K���Ē��x�̍��������� �����ŁA�P�Ȃ�_��Ə����Ƃ͌����܂���B���̏��a�P�O�N �B�e�̎ʐ^�D�ɂ͎ʂ��Ă��炸�A���̌����͈����Ԃ��� ���݂��Ă����Ǝv���܂��B�ʐ^�D�̎��̔ɂ����� �l����ƁA�ʐ^�A�B�͑吳����ɎB�e���ꂽ�\�������� �܂��B |

|

|

| �C�u�Ó���R�Õ��O�`�����v�w���{�j�֖����V�R�L�O�������� ��S�x��� �@�@�@�@�@�@�@�����Ɖ����ɂ������f�ʐ}�͏ȗ��B���F�A�������ꓙ�ꕔ���H�B |

||

| �@�u�Ó���R�Õ��O�`�����v������ƁA�Ó���R�Õ��̓y�n�̑啔���͍k��n�Ƃ��ė��p����Ă������Ƃ��킩��܂��B�����Ւn�͈�ʂ� ���c�ƂȂ��Ă��܂��B���u���قƂ�ǂ��ʎ����Ƃ��ė��p����Ă��܂��B��~�����͗˕�Q�l�n�Ɏ��肳��Ă���A��ň͂܂�Ă��܂��B �����A������̌`�����݂Ƃ͈قȂ��Ă��܂�( 5)�}�Q��)�B�}�̕`�����̖��Ȃ̂��A�����悻�̂��̂���̎���ɕ�������̂��A���� �킯�͂悭�킩��܂���B�Q�l�n���̖k�����ɂ͏����������тƐj�t���т̋L���������܂��B�����炭���M�̂悤�ȏ�Ԃ������Ǝv��� �܂��B�O�����̕��R�n�̈ꕔ�𗘗p���Č������ݒu���ꂽ�悤�ł��B �@���}�ɂ͐Ύ��̈ʒu���`����Ă��܂����A�Õ��̒��S�����班���k�����Ɋ���Ă��܂��B���̂��Ƃ���A�쐼���ɂ����P��̐Ύ�(�Ξ�) �̑��݂𐄑����錤���҂����܂��B �@���q�̒ʂ�A�˕�Q�l�n���̖k�����ɂ͖������܂Łu�Ó������_�Ёv������܂����B���R�n��̎Y�y(���Ԃ���)�_�Ђɍ��J���ꂽ�����A�� ���N�Ԃ����Q������ɂȂ�܂ŁA�_�Ђ͔p�ЂƂȂ��Ďp�������Ă��܂����B�_�АՒn�ɂ́A�u�����_���p(��)���v�̋L�O�肪���Ă�� �Ă��܂���(�ʐ^ 24))�B |

||

enkei3-1935(s10)-2.jpg) |

| �D ���a�P�O�N�̒Ó���R�Õ�(����)�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1935(���a10)�N�J���C���B�e �@�@�@�@�@�@����23�N��̗l�q�ł���B��O�̎����Ւn�͐��c�Ƃ��ė��p����Ă���̂��킩��B �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�Ó���R�Õ��|�Îs�Õ��Q�̒��������W�x(���䎛�s����ψ���)��� |

| �@�ʐ^�D�͎B�e�������͂�����킩���Ă���A���a�P�O�N�̗l�q�ł��B�˕�Q�l�n�ƂȂ�����~�����A�A�����ꂽ�悤�ő����̎��������� ���܂��B�����n�ł������O�����́A�ʐ^�ł͉ʎ��͖����Ȃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�����Ւn�����͈ˑR�Ƃ��Đ��c�ɗ��p����Ă���A �ď�̎B�e���Ƃ킩��܂��B�������ł����������ɐ��c���p�͂��₷�������Ǝv���܂��B�t�ɔ���ɂ͌����Ă��Ȃ������ł��傤�B���� �̎����Ւn�����Ă��A�����L�����c�̍L�����Ă������Ƃ��z���ł��܂��B |

s23.2.20USA-M18-1-73-2.jpg) |

s36-39-2.jpg) |

|

| �E ���̏��a�Q�R�N�̒Ó���R�Õ��Ǝ��ӂ̗l�q �@�@�@ �k�ČR�B�e 1948(���a23)�N2��20�� ���y�n���@�l��� �@�@�@�@�@����̌`���悭�킩��B�@�@�@�@�@�@�@�@�������ꓙ�ꕔ���H |

�F ���a�R�U�N�̒Ó���R�Õ��Ǝ��ӂ̗l�q �@�@�@�@�@�@�@�@�@�k1961(���a36)�N5��30�� ���y�n���@�l��� �@�@�@��~���̒��S�����������ɂ��Ă���B�@�������ꓙ�ꕔ���H |

| �@�ʐ^�E�͐��Ԃ��Ȃ����a�Q�R(1948)�N�̎B�e�����B���݂̓��䎛�s��S�̂��B�e���ꂽ�����ʐ^���́A�ł��Â������̎B�e���Ǝv�� ��܂��B�����̓��{�ɐ�̒������Ă����ČR���B�e�������̂ŁA1946�`1948�N�̂R�N�A���ŎB�e���s���Ă��܂��B�Ó���R�Õ��̎��͂� ����ƁA�����炭�͖����̏��߂ƂقƂ�Ǖς��Ȃ��ł��낤���X�̏W���̗l�q���킩��܂��B�ߑ�ȍ~�̐V�������̂ƌ����A�Õ��ɐ� ���Ēʂ�{��(���|�Îs��)�ƁA���̕{���ɉ����ĕ��ԍH���Z��Q���炢�ł��B����͍L�X�Ɛ��c���L���銮�S�ȓc���n�тł��B �@�Ó���R�Õ�������ƁA�������Ă���Õ������̎���ɁA���i��Y�����w�E��������т̂��邱�Ƃ��悭�킩��܂��B�Õ��S�̂͌����� ���ɔ�ׂ�ƁA�͂邩�ɑ傫�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ��킩��܂��B�Õ����Ȃ��悤�ɂ��肬��Őڂ��Č��݂����Ǝv���Ă����{���́A�Ó� ��R�Õ��̑S�̑����猩��ƁA���͌Õ��̒��������ɏc�f���Ă����̂ł��B���̕{���̌��݂́A��O�̏��a�P�O�N��̂��Ƃł����B �@�ʐ^�F�́A�E�����P�R�N��̂��̂ł��B�������͍��x�o�ϐ������ɓ���n�߁A���{�ł��}���Ȑl���������n�܂��Ă��܂����B���䎛�s�� �ł��e�n�Ɍ��c�Z����݂���Ă����܂����B�ʐ^�ł��Q�����̕{�c�Z��̂ł��Ă���l�q�������܂��B�ǂ���̏Z������݂͍��w���� ��Ă��܂��B�Ó���R�Õ�������ƁA���������̐��c�ȂǁA�������_�n�ɗ��p����Ă���ƌ����܂��B |

enkei4-1965(s40)-2.jpg) |

| �G ���a�S�O�N�̒Ó���R�Õ�(�����)�@�@�@�@�@�@�@��������~���A���ɑO�����̈ꕔ��������B �@�@�@�@�@�@�w�Ó���R�Õ��|�Îs�Õ��Q�̒��������W�x(���䎛�s����ψ���)��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1965(���a40)�N�Ίۗm���B�e�@ �@�@���E�Q���̎ʐ^������ |

enkei5-1965(s40)-2.jpg) |

| �H ���a�S�O�N�̒Ó���R�Õ�(����)�@�@�@�@�@�G�̔��Α����猩���l�q�B�E�����O�����B �@�@�@�@�@�@�w�Ó���R�Õ��|�Îs�Õ��Q�̒��������W�x(���䎛�s����ψ���)��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@1965(���a40)�N�Ίۗm���B�e |

| �@�ʐ^�G�́A�F�̂S�N��̗l�q�ŁA�܂�����Ȃɕω��͂���܂���B�~��̎B�e�̂悤�ŁA������̍ς��c�̗l�q�ł��B���̌��i�� ��������ƁA�ǂ��̑��ɂł����肻���ȁg�c��ڂƗ��R�̕��i�h�ɂ��������܂���B�̂̐l�X���A�܂�������ȗ��h�ȐΊ������܂��Ă��� �Ƃ͑z�������Ă��Ȃ��������Ƃł��傤�B �@�ʐ^�H�͇G�̔��Α�����B�e���ꂽ���̂ł��B���Y�J���[�t�B���������y���n�߂����ŁA���̎����̌Õ��J���[�ʐ^�͂܂��������Ǝv�� ��܂��B�~��ŗ��t���͎}�����ɂȂ��Ă���A���̖������������т��Ă��܂��B���u���i�����ɂ͓~����͔|����Ă���悤�ł��B |

s46.5.9MKK712X-C10-9-2.jpg) |

s49.8.28-2.jpg) |

|

| �I ���a�S�U�N�̒Ó���R�Õ��Ǝ��ӂ̗l�q �@�@�@�k1971(���a46)�N5��9�� ���y�n���@�l��� �@ �������ꓙ�ꕔ���H |

�J ���a�S�X�N�̒Ó���R�Õ��Ǝ��ӂ̗l�q �@ �k1974(���a49)�N8��28�� ���y�n���@�l����@�@�������ꓙ�ꕔ���H |

| �@�ʐ^�I�͇G�H�̂U�N��̗l�q�ł��B�O�N��1970�N�ɂ͑��œ��{����������(��㖜��)���J�Â���Ă��܂��B�����ɔ����ď��a�S�O�N��O ���ɂ͑��{���̊e�n�Ŋ������H�̌��݂��}�s�b�`�Ői�߂��܂����B���䎛�s��ł��A��v�n�������O���(������170��)�E�{����H �g���(31��)�Ɛ����㓹�H(�������㎩���ԓ�)���V���ɊJ�ʂ��܂����B�ʐ^�I�̂Q�N�O����A�Ó���R�Õ��̂����k���𐼖��㎩���ԓ��� �ʂ�悤�ɂȂ����̂ł����B�܂��A�ʐ^�F�Ɣ�ׂ�ƁA�Ó���R�Õ��̎��ӂ⋌�������ӂɏZ��̑����Ă���l�q�������܂��B�_�n������ �ďZ��n��������A�������s�S�̂Ō�����ω������̒n��ł��L�����Ă��܂����B�ʐ^�I�̍��������P�O�N�Ԃ��A���䎛�s�ōł������� �l�������̂����������ł����B�s���ł́A���X�Ǝs���̏��E���w�Z��c�t���A�ۈ珊���V�݂���Ă����܂����B �@�ʐ^�J�ł́A���w�Z�Ɨc�t���̐V�݂Ɍ����ėp�n�������i���ł��܂��B���a�T�P(1976)�N�S���J�Z���������䎛�k���w�Z�Ɠ��䎛�k�c�t�� �������ł��B�ʐ^���B�e���ꂽ���a�S�X�N�ɂ��A�S���ɒÓ���R�Õ�������V�O�O�����ɑ��{�����䎛�����w�Z���J�Z���Ă��܂��B �@�Ó���R�Õ��̈��������ƁA�ʐ^�F�Ő��R�Ƃ��Ă��������Ղ̐��c���������n�̂悤�ɕς��A�ʐ^�J�ł͖k���ɒr��Ԃ̕��������� �܂��B�Õ������Ɍ����āA���L�n�̌��L�n�����n�܂��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�܂��A���ӂ̏Z��n�g��ɂ��A����т̌`���� �O�قǖڗ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�m���Ă��Ȃ���킩��ɂ����l�q�ɂȂ��Ă��܂��B |

s50.1.24-2.jpg) |

s54.10-ckk-79-2_c19b_11-2.jpg) |

|

| �K ���a�T�O�N�̒Ó���R�Õ��@�@�@���u���̑����͔��Ƃ��ė��p �@�@�@�@�@����Ă���B�k���ɂ͒r�A�쑤�ɂ͎��n���L�����Ă���B �@�@�k1975(���a50)�N1��24�� ���y�n���@�l����@�@�������ꓙ�ꕔ���H |

�L ���a�T�S�N�̒Ó���R�Õ��Ǝ��ӂ̗l�q �@�@�@����т̑啔���Ɍ������ł��A�`���킩��ɂ����Ȃ��Ă���B �@�@�k1979(���a54)�N10��13�� ���y�n���@�l����@�@�������ꓙ�ꕔ���H |

| �@�ʐ^�K�͇J�̗��N�̌����Õ������̗l�q�ł��B��L�̒ʂ�A�����Ւn�̐��c�͂Ȃ��Ȃ��Ă���A���n�⎼�n�̏�ԂɂȂ��Ă��܂��B�k�� ���̕{�����̎����Ւn�ɂ͒r���ł��Ă��܂��B���傤�ǂ��̍��A���̒r�Ƀ��_�J������ƕ����A���Ȋw�K�̊ώ@�E����Ɏg�����_�J���̂� �ɍs�������Ƃ�����܂����B�܂��쐶�̃��_�J���e�n�ɂ�������ł����B���u�����́A�˕�Q�l�n�┪���_�Ђ͈̔͂������āA�܂��k��n �������悤�Ɍ����܂��B �@�ʐ^�L�͇J�̂T�N��̗l�q�ł��B���䎛�k���w�Z�͊J�Z����R�N���o���Ă��܂��B�J�̍����炳��ɏZ������Ă��܂��B |

s56.6-2.jpg) |

h6.5.8CKK941X-C10-10-2.jpg) |

|

| �M ���a�T�U�N�̒Ó���R�Õ�(�k���)�@�@1981(���a56)�N6�� �@�w���{���߂����ِ}�^18�@�S�㒹�E�Îs�|��O �Õ��q�� �@�@ �ʐ^�R���N�V�����x(���{���߂����� 1999�N)��� |

�N �����U�N�̒Ó���R�Õ��Ǝ��ӂ̗l�q �@ �@�k1994(����6)�N5��8�� ���y�n���@�l����@�@�@�@�������ꓙ�ꕔ���H �@ �Ɖ������č���ŁA����т̌`�͒��Ӑ[�����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��B |

| �@�ʐ^�M�́A�ʐ^�K�L�Ƃقړ����l�q�̒��Վʐ^�ł��B�ʐ^�K�Ō���ꂽ�r�̕����͂Ȃ��Ȃ�A�����Ւn�̑啔���͑��n�ƂȂ��Ă��܂��B ���Ă̎B�e�Ȃ̂ŁA���n�┨�̏��悭�킩��܂��B���u�̖k�������i�����͂܂��k��n�̌`�Ԃ������Ă��܂��B���u���S���͐��\�N�� ���������ɂ�A�����ȐX�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̌�A�Ó���R�Õ��̌��������Ƃ��i�߂��Ă������ƂɂȂ�܂��B �@�ʐ^�N�͕�������ɓ����Ă���̗l�q�ł��B�܂��܂������Ă����Z��Ȃǂ����č��݁A����т̌`�͂悭�悭���ӂ��Č��Ȃ��ƋC�Â��� ���悤�ȏ�ԂƂȂ�܂����B���Ă̓c���n�тɉ������s�X���̔g�ł��B��a���h�̉��ɂ��闎�x��ɉ����ď��R�J���|���v�ꂪ�� ���Ă��܂��B���䎛�s���œx�X�N��������×��ւ̑�Ƃ��Č��݂���܂����B |

h11.5.7CKK991X-C7-8-2.jpg) |

R5.5.10GoogleEarth.jpg) |

|

| �O �����P�P�N�̒Ó���R�Õ��Ǝ��ӂ̗l�q �@�@�k1999(����11)�N5��7�� ���y�n���@�l����@�@�@�������ꓙ�ꕔ���H �@�@�Ó���R�Õ��͌��L�n������A�Õ������Ƃ��Đ������i�߂�ꂽ�B |

�P �ŋ߂̒Ó���R�Õ��q���ʐ^ �@�@�@�kGoogleEarth 2023(�ߘa5)�N5���l����@�@�@�������ꓙ�ꕔ���H �@�@�@�{�c�Z����w�����A�E�[�ɍH��Ւn�̐V�����Z��X��������B |

| �@�ʐ^�O�́A�Ó���R�Õ��̐������i�݁A���݂Ƃقړ����悤�Ɍ����������p�ł��B�K�C�_���X���́u�܂ق炵���܁v���ݒu����A���� ����Ҋ������J�����Ă��܂��B�ʐ^�P�͍ŋ߂̗l�q�ł����A���ꂾ���������c���������ԂȂ��Ȃ��Ă��܂��B�Ó���R�Õ��̎��͂͊� �S�Ɏs�X�������ƌ�����ł��傤�B�܂��܂�����т̌`���킩��ɂ����Ȃ�܂����B���̒�����T���̂͂�����Ƃ����p�Y���̂悤�ł��B �@���{�c���䎛���R�����Z����w������A�~�n�̓쑤���������݂ł́u�ӂ��ݗΒn�v�ƂȂ��Ă��܂��B�����ɐ݂���ꂽ���Ԓ��ԏꂪ ���̂Ƃ���Ó���R�Õ����w�̑�֒��ԏ�Ƃ��ė��p����Ă��܂��B�����������ƂŁA�����ɒÓ���R�Õ��ɍs�����Ƃ��ł��܂��B �@�Ȃ��A�u�Ó���R�Õ��v�ɂ��ẮA���䎛�s�������ی�ەҏW�́w��R�Õ�����x���s�̃T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B�Ί������Ɏn�� �邽���ւ�ڂ����Ó���R�Õ�����ƂȂ��Ă��܂��B�Ó���R�Õ��ɋ������������̕��́A���Ј�ǂ���邱�Ƃ����E�߂��܂��B�܂��A�� ��ɏڂ������I�Ȓ����E�������ʓ��ɂ��Ă��m�肽���Ƃ���]�̏ꍇ�́A�O�f�̐}���A�w�Ó���R�Õ��|�Îs�Õ��Q�̒��������W �|���䎛�s��������33�W�x(���䎛�s����ψ��� 2013�N)�̏n�ǂ����E�߂��܂��B�@�@�@�@ |

| �y �Q �l �} �� �z | �w ���䎛�s�j �e���� �x(���䎛�s����ψ��� 2000�N) | |

| �w ���䎛�s�̈�ՃK�C�h�u�b�N No.6�@�V�ŁE�Îs�Õ��Q �x(���䎛�s����ψ��� 1993�N) | ||

| �w �ӂ����ł�̗��j�V���[�Y�R �T���E����Õ��̎��� �y�E�E���ւ����鐢�E �x(���䎛�s����ψ��� 1998�N) | ||

| �w �ӂ����ł�J���`���[�t�H�[�����Y �Îs�Õ��Q�̐��� �x(���䎛�s����ψ��� 1998�N) | ||

| �w ���䎛�s�̈�ՃK�C�h�u�b�N No.11�@�Îs�Õ��Q�Ƃ��̎��� �����̍\���ƎЉ�̕ω� �x(���䎛�s����ψ��� 2000�N) | ||

| �w �ӂ����ł�J���`���[�t�H�[�����[ �Ó���R�Õ��x(���䎛�s����ψ��� 2001�N) | ||

| �w ���䎛�s�̈�ՃK�C�h�u�b�N No.15�@����Õ��̎�����߂����� �|�C���Ɛ����`���ւ̏d�v�������w��L�O�| �x(���䎛�s����ψ��� 2008�N) | ||

| �w �Ó���R�Õ��|�Îs�Õ��Q�̒��������W�| ���䎛�s��������33�W �x(���䎛�s����ψ��� 2013�N) | ||

| �w �Î��R�E�咹�ˌÕ� ���� �T�ˌÕ� �|�Îs�Õ��Q�̒��������Y�|���䎛�s��������41�W �x(���䎛�s����ψ��� 2017�N) | ||

| �w �j�ՌÎs�Õ��Q������{�v��(��P��) �x(���䎛�s����ψ���E�H�g��s����ψ��� 2018�N) | ||

| �w �Îs�Õ��Q����� �x(�Îs�Õ��Q���E������Y�o�^���i�A����c 2010�N) | ||

| �w ���{���߂����ِ}�^18 �S�㒹�E�Îs�@��O �Õ��q��ʐ^�R���N�V���� �x(���{���߂����� 1999�N) | ||

| �w ���{���߂����ِ}�^55 �S�㒹�E�Îs�̗˕�Õ� ����O����~���̎��� �x(���{���߂����� 2011�N) | ||

| �w ���{�j�֖����V�R�L�O�������� ��S �x(���{ 1934�N)(1974�N������ ��㕶�����Z���^�[) | ||

| �w ���{�̌Õ� �x(���i��Y�@�����V���� 1961�N) | ||

| �w �Õ��̍q���� �x(���i��Y�@�w���� 1975�N) | ||

| �w ���{�j���u���b�g97�@�˕�ƕ������̋ߑ� �x(���ؔ��u�@�R��o�Ŏ� 2010�N) | ||

| �w �V�E�Ñ�j���� ���{���̒a���Q ����Õ��̏o���|�m�����̑S�� �x(�ꐣ�a�v�@���p�� 2011�N) | ||

| �w �Ñ�j�����̍őO���@�V�c�� �x(�m��ЕҏW���@�m��� 2016�N) | ||

| �w �l�V������w�I�v ��75��(����) ���c����������(��)�\ �H�g��E���䎛�E�����u�����v �x(��H�엲�j 2025�N) | �q ���̑� �r | |

okadasyohsoh.jpg)

sekkankoh.png)