美味しいカレー屋さんや京都の街を紹介します。

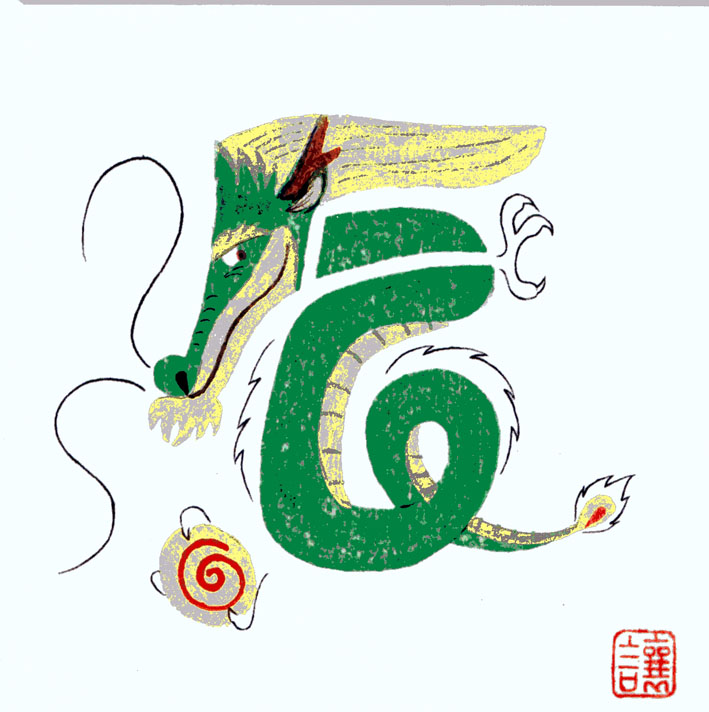

下鴨神社 八咫鳥

彩色八咫がらす

八咫烏(やたがらす)は古代氏族の賀茂氏の一部が日本における神道、陰陽道、宮中祭祀を裏で仕切っているとされる組織。賀茂建角身命は昔、八咫烏(やたがらす)に化身して、神武天皇(初代の天皇)を熊野から大和へ道案内したと伝えられています。サッカー日本代表チームの胸のエンブレムに描かれている黒い鳥を思い浮かべる方もいるかもしれません。

音羽山 清水寺 北天の雄碑

胆沢(岩手県水沢市地方)の首領・大墓公阿弖流為は近隣の部族と連合し、この侵略を頑強に阻止した。なかでも七八九年の巣伏の戦いでは勇猛果敢に奮闘し政府軍に多大の損害を与えた。 八〇一年、坂上田村麻呂は四万の将兵を率いて戦地に赴き帰順策により胆沢に進出し胆沢城を築いた。阿弖流為は十数年に及ぶ激戦に疲弊した郷民を憂慮し、同胞五百余名を従えて田村麻呂の軍門に降った。田村麻呂将軍は阿弖流為と副将・磐具公母礼を伴い京都に帰還し、蝦夷の両雄の武勇と器量を惜しみ、東北経営に登用すべく政府に助命嘆願した。しかし公家達の反対により阿弖流為、母礼は八〇二年八月十三日に河内国で処刑された。 平安建都千二百年に当たり、田村麻呂の悲願空しく異郷の地で散った阿弖流為、母礼の顕彰碑を清水寺の格別の厚意により田村麻呂開基の同寺境内に建立す。両雄をもつて冥さるべし。

一九九四年十一月吉祥日

関西胆江同郷会、アテルイを顕彰する会、関西岩手県人会、京都岩手県人会

大徳寺塔頭 大仙院

本堂(方丈)(附:玄関) 永正10年(1513年)古岳宗亘が自分の隠居所として建立したもので、日本の方丈建築としては東福寺・龍吟庵方丈に次いで古い遺構である。「床の間」が現れるのもこの時代で、大仙院の床の間は日本最古とされ、「玄関」も日本最古の玄関として国宝に指定されている。

善気山 法然院

鎌倉時代に、法然が弟子たちと共に六時礼讃行を修した草庵。江戸時代になり、延宝8年(1680年)に、知恩院の第38世である萬無が、法然ゆかりの地に念仏道場を建てることを発願し、門弟の忍澂と共に再興。

安井金比羅宮

ご祭神は、かの「日本三大怨霊」とも呼ばれた崇徳天皇。保元の乱で讃岐に流された崇徳天皇が、讃岐の金刀比羅宮で欲を断ち切ったことから、断ち物の祈願所として信仰されました。「悪縁を切り良縁を結ぶ祈願所」

大内山 仁和寺

仁和寺(にんなじ)は、京都府京都市右京区御室にある真言宗御室派総本山の寺院。山号を大内山と称する。本尊は阿弥陀如来、開基(創立者)は宇多天皇。「古都京都の文化財」として、世界遺産に登録されている。皇室とゆかりの深い寺(門跡寺院)で、出家後の宇多法皇が住したことから、「御室御所」(おむろごしょ)と称された。明治維新以降は、仁和寺の門跡に皇族が就かなくなったこともあり、「旧御室御所」と称するようになった。御室は桜の名所としても知られ、春の桜と秋の紅葉の時期は多くの参拝者でにぎわう。徒然草に登場する「仁和寺にある法師」の話は著名である。当寺はまた、宇多天皇を流祖とする華道御室流の家元でもある。。

門跡尼寺 霊鑑寺

臨済宗南禅寺派の門跡尼寺。1654年(承応3)後水尾天皇が皇女を開基として創建。谷 御所、鹿ヶ谷比丘尼御所ともいう。御所人形200点など皇室ゆかりの寺宝が多い。境内には多くの椿があり椿の寺として有名です

、開山は夢窓疎石とされている。

鞍馬山 鞍馬寺

霊山として知られ、密教による山岳修験の場として栄えた。延暦15年(796年)、あるいは宝亀元年(770年)には、鞍馬山の南中腹に毘沙門天を本尊とした鞍馬寺が創建された。また、牛若丸(後の源義経)の修行の地であり、「鞍馬天狗」で知られている。古くより、春は桜、秋は紅葉の名所としても知られた。

補陀洛山 六波羅蜜寺

踊り念仏で知られる空也(くうや)が平安時代中期の天暦5年(951年)に造立した十一面観音を本尊とする道場に由来し、当初西光寺と称した。空也は疫病の蔓延(まんえん)する当時の京都で、この観音像を車に乗せて引きながら歩き、念仏を唱え、病人に茶をふるまって多くの人を救ったという。空也は応和3年(963年)に鴨川岸に僧600名を集めて大規模な大般若経供養会を行ったが、この時をもって西光寺の創建とする説もある。当時、鴨川の岸は遺体の捨て場であり、葬送の場であった。空也の死後、977年に比叡山の僧・中信が中興して天台別院とし、六波羅蜜寺と改称した。それ以降天台宗に属したが、平安末にはこの付近に、六波羅殿と呼ばれた平清盛ら平家一門の屋敷が営まれた。またのちに鎌倉幕府によって六波羅探題が置かれたのもこの付近である。

原了郭のカレー

創業1703年原了郭のカレー

薬膳カレー

ネギととり天が合う

黒七味をかけて食べると絶品 【京都駅八条口】

近江屋清右衛門

創業250年

漬物屋さんのカレー

丁寧に仕上げています。

【丸太町】

カマル

本格的大人のカレー

グリーンジュース

ポテトサラダもおすすめ

【鳥丸御池駅】

太陽カレー

濃厚

いろいろなバリエーション

が楽しめる

【西院駅】

カリルのカレー

スパイスが効いて、

とても美味しい。

京都カレー製作所のカレー

【丸太町駅】

ももてるのカレー

幻の気まぐれカレー

メニューにはない

家庭のカレー、月1回?

運が良ければであえる

【綾小路】

カラヒのチキンカレー 注文を受けてから、

チキンを調理。

味見を数度、

丁寧に仕上げた。 【寺町通四条】

アジパイのあいがけカレー アジパイーkyotoーは、

鳥取が本店。

鳥取地鶏を使用、

スパイシー、コクがある。

ぜひ、おすすめ。

hibi coffee 併設。

【七条河原町】

森林食堂 あいがけカレー

森林をイメージし体に優しい

個性的なカレー。

食材にもこだわり、

米は実家で栽培したもの。

【二条駅】

キャピタル東洋亭本店

京乃百年洋食

百年カレー、種類も多い。

ランチには、丸ごとトマトサラダがついている。

味は、百年の深みがある。

【地下鉄・北山駅近く】

- カレー

-

- 九条ネギとり天カレー 近江屋清右衛門牛すじカレー

- カマル 太陽カレー

- カリル 気まぐれカレー

- カラヒ アジパイ

- 森林食堂

- 白川 ガラムマサラ

- キャピタル東洋 百年カレー

- 京都散策

-

- 加茂御祖神社(下鴨神社)/八咫鳥 絵馬(下加茂神社)

- 清水寺ライトアップ 清水寺/北天の雄碑

- 大徳寺/大仙院/枯山水庭園 法然院/池のオブジェ

- 安井金比羅/縁切り穴 仁和寺/園児遠足

- 仁和寺/御室流 生け花

- 霊厳寺/椿寺

- 鞍馬山入口

- 椿の道標/貴船へ

- 疲れた/貴船 いのちの塔

鞍馬山から貴船/六波羅密寺

- 六波羅蜜寺の水掛不動

- 鞍馬山で修行した牛若丸(源義経)は、修行後、山を下り、六波羅蜜寺に住んだ。 戦いに臨んで、この不動明王に水をかけ、戦勝祈願をした。 当時の石仏であるが、長年の水掛けにより、苔むし、カビの発生で、目は白くなっている。

- 池の清掃 離宮内散策

東寺/年初弘法

護王神社

浄住寺/四方竹/亀甲竹

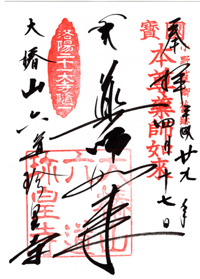

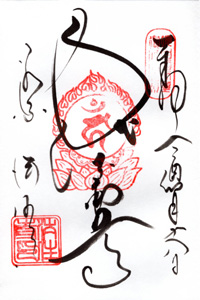

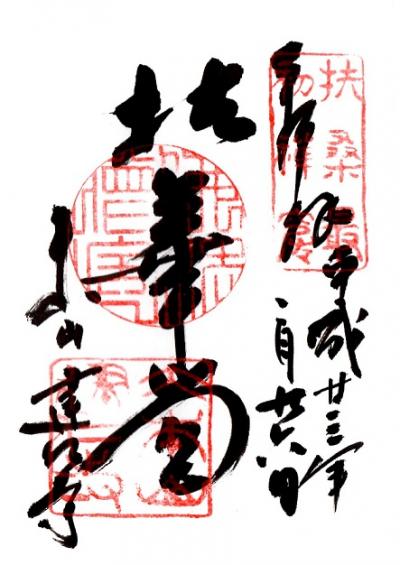

- 御朱印

-

- 朱印(しゅいん)は、神社や寺院において、主に参拝者向けに押印される印章、およびその印影である。敬称として御朱印(ごしゅいん)とも呼ばれる。「記念スタンプ」とは違い、寺社の職員や僧侶、神職、氏子などが押印する。単に印を押すだけでなく、その下に墨書で寺社名や参拝日などが書かれ、その墨書も含めて「朱印」と呼ばれる。近年では寺社名や本尊を墨書せずに、寺社名や本尊の入った印章(スタンプ)を押す、あらかじめ書き置きした別紙、墨書を複写した別紙を、渡されるもしくは貼り付けられる寺社もある。 起源には諸説あるが、元々は寺社に写経を納めた際の受付印であったとする説が有力である。そのため、朱印を「納経印」と呼ぶこともある。現在でも納経をしないと朱印がもらえない寺院が存在するが、多くの寺社では少額の金銭(初穂料・御布施)を納めることで朱印がもらえるようになっている。 朱印はひとつとは限らず複数扱う寺社もある、寺院によってはご詠歌や仏堂、仏像ごとに、神社によっては摂末社や兼務神社の朱印をもらえることもある。また、年中行事や秘仏の御開帳、特別公開期間などに合わせて特別な朱印にすることもあり、複数の霊場を兼ねる寺社では霊場ごとに別の朱印が用意されていることもある。

建仁寺/御朱印/御朱印帳/除草作業/茶碑・栄西禅師

法住寺

- 六道珍皇寺/御朱印 黄泉がえりの井戸ー右側ー

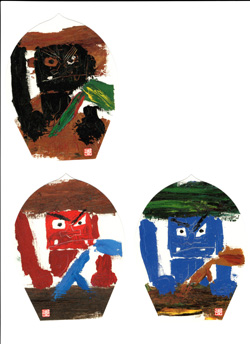

- 法住寺/御朱印 法住寺散華ー木田安彦作ー

- 寺院で法要を巌修する時に、仏を供養するため花や葉を撒き散らす。法要に散華を行うのは、華の芳香によって悪い鬼神などを退却させ、道場を清めて仏を迎えるためとされる。

元来、蓮などの生花が使われていたが、現在は蓮の形を模った色紙で代用することが多い。その形から分かるように蓮華を模っている。これは釈迦と深い繋がりがあり、葬儀など仏を供養する場で撒かれることがある。

- 朱印(しゅいん)は、神社や寺院において、主に参拝者向けに押印される印章、およびその印影である。敬称として御朱印(ごしゅいん)とも呼ばれる。「記念スタンプ」とは違い、寺社の職員や僧侶、神職、氏子などが押印する。単に印を押すだけでなく、その下に墨書で寺社名や参拝日などが書かれ、その墨書も含めて「朱印」と呼ばれる。近年では寺社名や本尊を墨書せずに、寺社名や本尊の入った印章(スタンプ)を押す、あらかじめ書き置きした別紙、墨書を複写した別紙を、渡されるもしくは貼り付けられる寺社もある。 起源には諸説あるが、元々は寺社に写経を納めた際の受付印であったとする説が有力である。そのため、朱印を「納経印」と呼ぶこともある。現在でも納経をしないと朱印がもらえない寺院が存在するが、多くの寺社では少額の金銭(初穂料・御布施)を納めることで朱印がもらえるようになっている。 朱印はひとつとは限らず複数扱う寺社もある、寺院によってはご詠歌や仏堂、仏像ごとに、神社によっては摂末社や兼務神社の朱印をもらえることもある。また、年中行事や秘仏の御開帳、特別公開期間などに合わせて特別な朱印にすることもあり、複数の霊場を兼ねる寺社では霊場ごとに別の朱印が用意されていることもある。

重森三玲/東福寺・庭園美術館

六道珍皇寺

桂離宮

地蔵院(竹の寺)/一休禅師母子像/細川藏守頼之の墓