ミウラ折りから、

地図と手話のガイド

が出ました。

ミウラ折りは、人工衛星のパネルの展開方法を研究する過程で生み出され、身近な ところでは地図の畳み方に使われている。ミウラ折り(miura-ori)の名はBritish

Origami Societyで名付けられたものである。 三浦公亮氏(東京大学名誉教授・文部科学省宇宙科学研究所)が考案した、地図の折り方です。

対角線部分を持って、さっと左右に引っ張れば一瞬にして広がり、たたむのも瞬く間、という簡単便利なものです。 現在、各方面で活用、実用化がスタートしています。

冬 漢字

逆さ福虎 漢字

古来中国では、福が入ってくるということで、逆さ福を飾る習慣があます。

Yoshimoto邸の壁絵

それぞれ、動物の

頭文字を使って作制

しました。

YOSHIMOTO 邸の西面壁画の原画。

YOSHIMOTO

Yak Ocelot

Sluice Hippopotamus

Impara Monkey

Ox Tiger

Orangutan

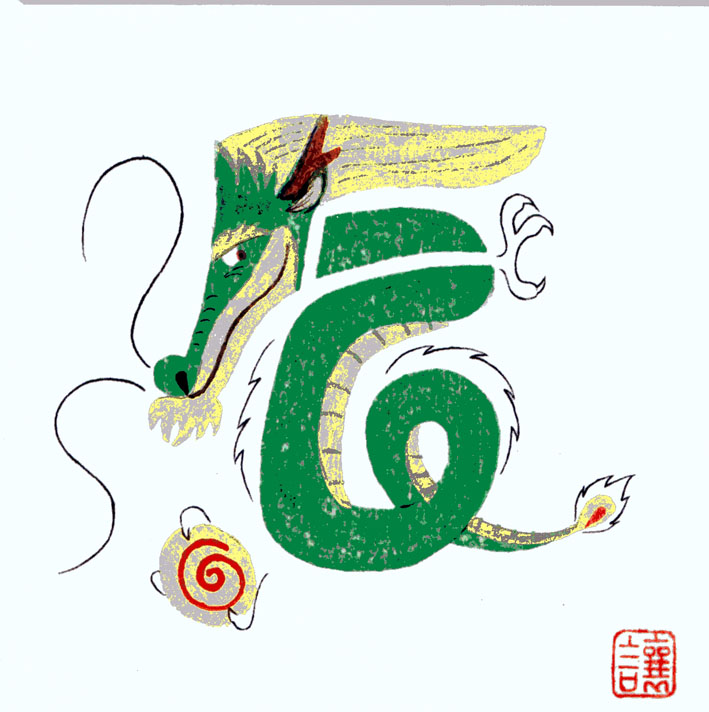

辰 レリーフ

和銑(わずく)の復興 15代 菊地正直 伝統文化の伝承と創造 菊地保寿堂

山形鋳物は、約960年前に発祥したとされています。菊地保寿堂は、慶長9年(1604)に山形城主・最上義光(もがみよしあき)公の御用鋳物師として当家初代の喜平治が擁護されたことに始まります。

初代~9代・喜平治、10代~12代・卯之助、13代~14代・熊治正直、そして現在15代正直へと受け継がれてきています。

また、日本古来よりの鉄材・砂鉄を用いて造られる和銑(わずく)釜の制作技術は、姻戚・長野家(現在2代目長野垤志)と共に技術復興し現在もその技術を頑に守り続けております。

伝統と創造の現代ブランドWAZUQU」は、欧米において高い支持と評価をいただいております

この技法と材料を現在の当家15代目正直が守り続けているのです。

・明治、大正、昭和天皇御献上品謹作

・東京国立近代美術館 (日本)

・ニューヨーク近代美術館 (米国)

・V&A美術館 (英国)

・カーネギー美術財団 (米国)

・オーストラリア美術館 (豪州)

・山形美術館 (日本)

・JIDA ミュージアム (長野/日本)

・アメリカ万国博覧会グランプリ受賞 (1926)

・全国民工芸展最高賞受賞 (1958)

・日本伝統工芸展最高賞受賞2回

・伝統工芸日本金工展受賞 (1992)

・Tea Xpo Paris 2001にて

MVPインスタレーションアワード (2001)

・ワールドエクセレントデザインアワ ード

(Maison&Objet 2000 Paris)

・伝統工芸日本金工展受賞

他多数

菊地保寿堂ホームページより

無形文化財を考える

【重要無形文化財の保持者】

無形文化財とは芸能、工芸技術等の無形の「わざ」そのものを指す。「わざ」はこれを高度に体得している個人または団体が体現する。日本国政府はこのような「わざ」のうち重要なものを重要無形文化財に指定するとともに、その「わざ」を体現する個人、または団体を保持者、または保持団体を認定する。

「わざ」の伝承からみても、【重要無形文化財の保持者】の必要性が、最高品質な真砂和銑(まさごわずく)の鋳物に問われ、求められている。和銑の伝統を絶やしてはいけない。

主張/文責 webmaster 善元

新着情報

【NEWS】 参議院予算委員会 調査派 遣メンバーの皆様にご訪問いただき ました。

『960年もの歴史を誇る山形市の伝統 産業「山形鋳物」の工房。海外でも 高い評価を受けている鉄瓶などの鋳 物製品の製作現場を訪れた委員たち は、規型づくりや焼き、着色など、 熟練された職人が時間と手間をかけ て作り上げていく山形鋳物の世界を 熱心に見入っていました。(TUY

ニ ュースより)』

【NEWS】 「婦人画報」2016年11月 号【須賀洋介の"SUGA TA VIE"】 第一回に取り上げられました。

須賀シェフはフランス料理界の巨匠 ジョエル・ロブション氏のもとで 16年働き、氏の厚い信頼を得て世界 中で活躍していた人物です。

【NEWS】 VOGUE TAIWAN誌 の ロ ケハンを受けました。 (2016年 2月2日)

VOGIE TAIWAN誌の取材のロケハ ンが行われました。本取材2017年 1月、台湾の有名女優「ジョエン・マ ンシュー」さんを起用して行われ、 2017年2月号に掲載されます。

【NEWS】 電気新聞東北地域版 「Made in YAMAGATA 紡ぎ出す職 人技」に掲載されました。 (2016年 10月号)

【NEWS】 建築家矢野英裕さんのブロ グで弊社工場の詳細が掲載されまし た。 (2016年9月26日)

BLOG「空間芸術研究所 / vectorfield architects」

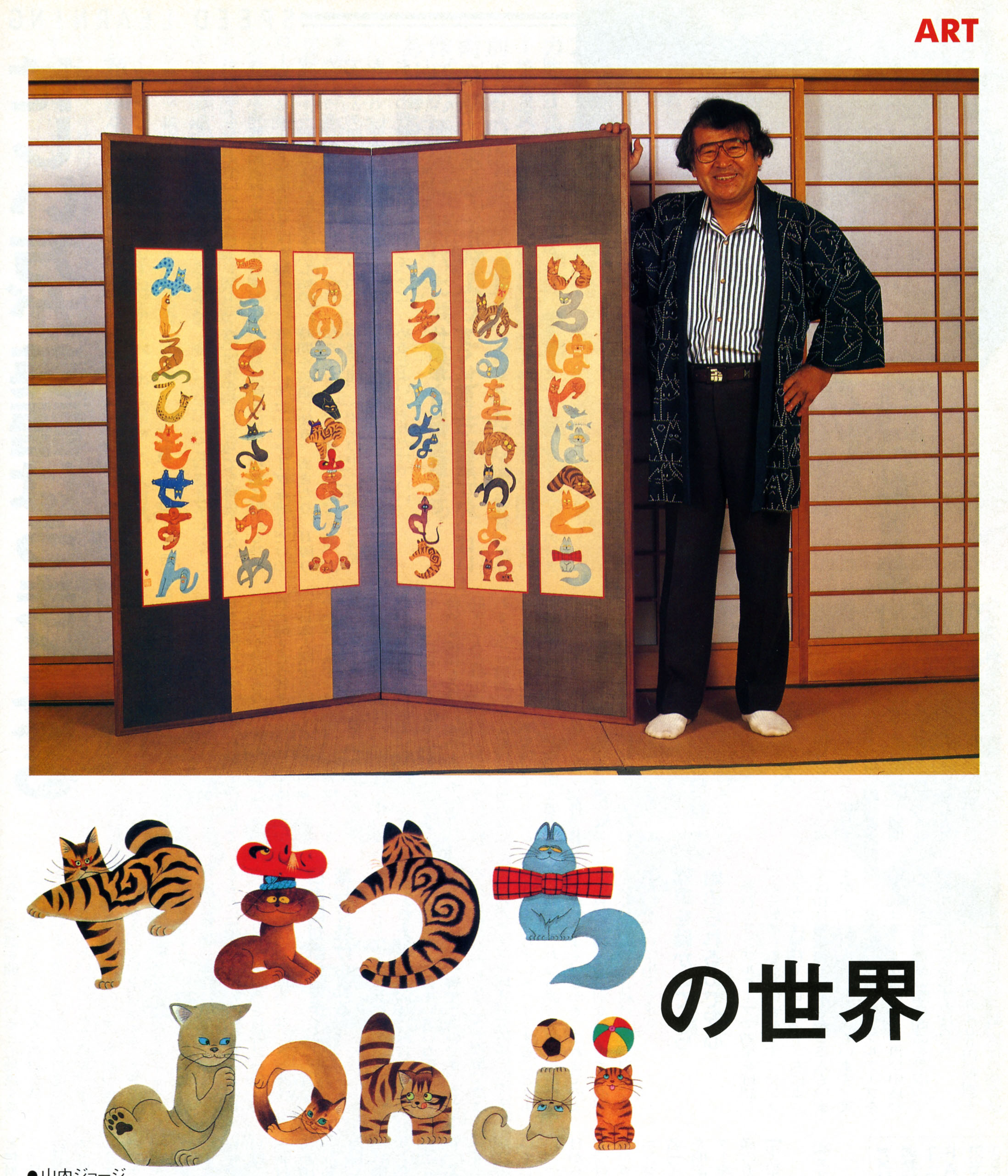

猫文字いろは屏風

動物屛風 女猫屏風 もあります

辰 和銑(わずく)レリーフ

このレリーフは、原画を 山内ジョージ氏

レリーフ制作を 15代 釜屋 菊地正直が制作した。

この材料は、昭和初期に日本で最後に砂鉄精錬された、真砂和銑(わずく)

という材料で、千年は保つ素材であり日本刀の材料と同じ材料であります。

記 菊地正直

漢字の【辰】を表現

制作全行程

日本の鉄は、江戸時代まではすべて砂鉄を精錬(たたら製法)して造った鉄(和銑—わずく)であった。

砂鉄を精錬して(たたら製鉄)材料を造ってきた。砂鉄を精錬して数種類の材料ができる。

*玉鋼(たまはがね)—日本刀に用いる材料

*和銑(わずく)—茶の湯釜や鉄瓶などの鋳物に用いる材料

*しぼり(鋤、鍬、包丁) *他不純物の多い鉄

鉄瓶や茶の湯釜などの鋳物に使う和銑では2種類あり、最高品質は真砂和銑(まさごわずく)、次が赤目和銑(あかめわずく)である。

*ということで、砂鉄鉄瓶と言う鉄瓶はどんな材料を使っているのかわからないのである。砂鉄といっても下品から最高品まであるのである。

時代が下り明治時代(1868年〜)になると、産業革命で興った鉄鉱石から造る鉄の技法が日本に広まった。鉄鉱石から造られる鉄(洋銑ようずく)でつくられた鉄瓶は錆びて朽ちるのが早く、保っても100年で腐れる。しかし和銑の鉄瓶は、材質が硬く錆びも硬いので毎日使っても100年は使える。昭和初期には難しい製法の和銑鉄瓶の製法は日本で絶滅してしまった。

太平洋戦争後に、当家13代、14代、故初代長野姪志(茶の湯釜製造で初代の人間国宝—当家姻戚)らが和銑釜、鉄瓶の復興をはじめ約20有余年をかけて復興したのである。

その際、日本で最後に精錬された(日本最後のむらげが精錬した)真砂和銑材がふんだんにあるのは、その為です。日本で正当な帝国砂鉄の和銑材です。

この技法と材料を現在の当家15代目正直が守り続けているのです。

菊地保寿堂ホームページより

絵文字作品/版画 ミウラオリ yoshimoto邸 猫文字屏風 辰/レリ-フ

猫文字いろは屏風

山内ジョージの世界

ヤマアラシ

カタカナです。

コアラ

親子でコアラ、読めますか。

コウモリ

よく見てください。

ゴリラ

読んでゴリラ、見てゴリラ