|

****************************************

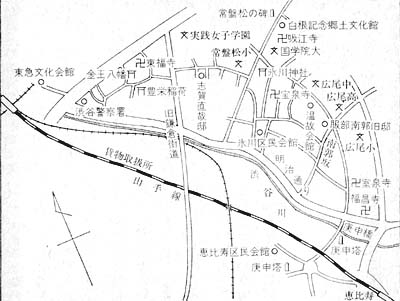

Home 渋谷区の歩み(上 中 下) 自然と生活 史跡文化財散歩(上 下) 付録

渋谷区の史跡文化財散歩(下) 桜井 勇

六 原宿から東渋谷へ top

飯尾家の里墓(神宮前一−一四)

原宿駅から表参道へ向かいすぐ左の小路を入るとある。

飯尾氏は源頼政の子係と伝えらら、このあたりは源氏山と呼ばれていた。

「慈父遠州浜松之城主本即是院日悟大居土 俗名 飯野弥太帰大寒原」の碑がある。

明治神宮表参道(原宿シャンゼリーゼ)

表参道に戻って青山方向に進む。戦前は原宿駅前に数軒の飲食店や土産物を売る店があるだけで、静かな邸宅街であった表参道も、戦災で一面の焼野原となった。

戦後に補植された欅(けやき)の並木もみごとな緑の木かげをつくるようになった昭和三〇年代の終り頃から、衣料品を売るブティックや瀟洒(しょうしゃ)な喫茶店ができて、わずかの期間に若者の集まるファッションの街に変貌し、現在も日ごとに裝いをかえつつある。 明治通りとの交差点にあるセントラルビルが変貌の端緒となった。

最近進出してきた銀行などは街を暗くするといわれ、表通りに面した部分は店舗にし、わずかな出入口を設けている様子である。 参道で一番低くなっているところに、渋谷川にかかっていた参道橋がある。

これからまもなく左手に鉄筋コンクリート造りの集合住宅がある。これは関東大震災のあとにつくられた同潤会(どうじゅんかい)によって建てられたもので、今日流行している集合住宅のはしりである。 現在は居住者に分譲されてる。区内には代官山にも同潤会アパートがある。 |

|

徳富置花(とくとみろか)住居跡(神宮前四−四)

歩道橋下の伊藤病院の角を左にはいったところにある。

徳富蘆花はこの地での生活を回顧して「富士」という自伝に述べている。

穏田橋(神宮前五−一二−一六)

表参道に戻り、歩道橋を渡って引返す。このあたりには高級住宅の石垣が残っている。

また、古美術品をたくさん並べているオリエンタルバザールがあり、外人客も多い。

参道橋から渋谷川が暗渠化した上につくられた遊歩道を左に向かって進むと穏田橋がある。

このあたりにあった穏田の水車は北斎の「穏田の水車」で広く知られていた。

穏田神社(神宮前五−二六−六)

穏田橋を過ぎると左に穏田神社がある。穏田村の鎮守で、も

とは第六天社とよばれた。いま穏田神社に合祀されている熊野神社は、もと独立した村持ちの社であった。

境内に大正一二年九月の大震災の際に救助活動に献身した消防組に対する警視総監の感謝状を刻んだ記念碑があり、また、河野タ力女史の胸像がある。

河野女史は漢方医薬の大家で敬神の念があつく、戦災による境内荒廃に心をいためられ拝殿・神楽殿・稲荷社などを奉納された。

長泉寺(曹洞宗、神宮前六−二五−二二)

穏田神社から明治通りを渡るとある。

この寺は古く文治年間(一六八五〜九〇)に創立されたという。

その後、青松寺七世の瑞翁が再建したのでこれを始祖とし、また、しばらくして同じく青松寺一四世不中によって復興されたので、これを中興第二祖という。

「不許葷酒入山門」(くんしゅさんもんにいるをゆるさず)の石碑には、享保一五年(一七三〇)の銘がある。

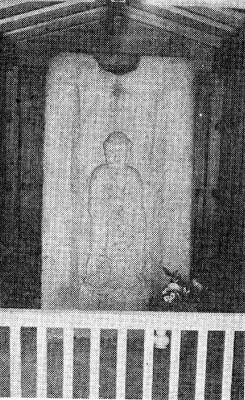

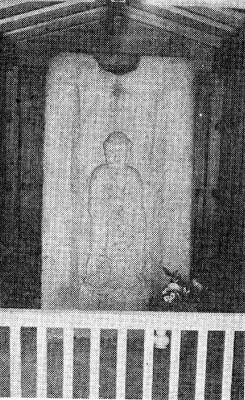

境内の滝見堂には金王丸守護仏という人肌観音が安置されている。

滝見堂というのは、もと室町時代、穏田村堂前にあったとき滝のそばにあったからといわれている。

人肌観音は黒色木彫の高さ四七センチの立像で、宝髻(ほうけい)・両腕・光背・台座は後補である。

膝を関節で少し曲げているところは、来迎(らいごう)弥陀の脇侍(きょうじ)として元来は造られたものではないかと思われるが、一木造りの胴は細長で、顔面が大きい。 |

人肌観音を安置する滝見堂

(神宮前6丁目、長泉寺)

|

いわゆる田舎作に属するが、顔容は温和で、幅ひろく、藤原仏の特色を残していて、鎌倉時代初期の作ではないかと思われる。

なお、この寺には弁財天坐像がある。

高さ四九センチの木彫彩色の神像風の像で、頸(くび)はないごとく、胴からすぐ顔がつき、胴幅ひろく安定している。

頭に宝髻(ほうけい)をのせながら周は垂髪になり、両手は琵琶(びわ)を持つためのポーズをとっている。

脚は安座して衣裾が周にひろがって、安定感を一層助けている。

顔容は豊満で、藤原仏と通じている、おそらく藤原時代末から鎌倉時代初めの間の作ではないかと思われる。

本堂前、左手に不動明王像がある。舟型光背の立像で、制託迦(せいたか)、矜羯羅(こんがら)の二童子を伴っている。

墓地の奥に地蔵・六地蔵・観音など約二〇〇体以上の石仏群がある。これらのうち特異な石仏は次のものである。

十一面観音。浮彫りの坐像。頭上四段に十面を彫り、主面とあわせて十一面の観音像で、いかにも野仏らしい。

千手(せんじゅ)観音。浮彫りの坐像。一手が二五人の衆生を救う意味がら左右各二十手に作られる。

あわせて千手となる。まるでイソギンチャクのような石仏。

准胝(じゅんてい)観音。浮彫りの坐像で十八臂。

馬頭観音。浮彫りの坐像。三面、三馬頭、八臂。普通は忿怒(ふんど)相をとるがこのような慈悲相の三馬頭は珍しい。

原宿地域の変貌

長泉寺の北隣りにはヤシカのビルがある。ここはもと救世軍士官学校があったところであった。

最近、このあたりにはキリンビールなど一流企業の本社か進出してきた。

渋谷駅の東方から明治通りに沿って新しいビジネス街化が進んでいる。

明治通りを渋谷に向かう。もとの明治通りは国鉄のガードをくぐって鉄道の西側を通っていたが、近年、東側を通る新道がつくられた。

この道路と鉄道の間につくられている宮下公園の一部は、駐車場の上が公園となっている。

旧渋谷川も暗渠となってこの下を通っている。

区内最初の公立学校・渋谷小学校(渋谷一−一八)

二つ目の歩道橋の手前を左に上ると、昭和三九年、皇太子殿下御成婚記念につくられた東京都児童会館(渋谷一−一八)がある。

その隣りが渋谷小学校となっている。この学校は明治八年に創立された区内でもっとも歴史の古い学校である。

創立された場所は現在の渋谷駅の東口の道路から東急文化会館にかけての地域で、渋谷川にかかっていた水車の利益が学校運営費に寄付されたということである。

最初は教師三名、児童八四名にすぎなかった。

昭和一八年に現在の児童会館の下の方に移転、戦災後、現在地に建設された。

この地域は江戸時代に淀藩主稲葉家の下屋敷があったところで、戦前は梨本宮邸であった。

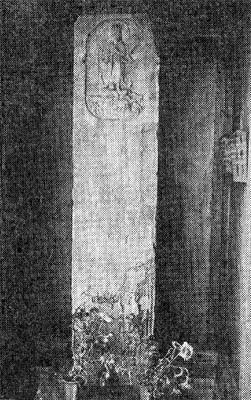

校門をはいった左手に、創立百周年記念につくらた観察園があるが、この南寄りの築山に庚申塔がある。

板碑型で二猿、二鶏、延宝八年(一六八〇)造立。人名が奴平・久蔵・多十・奴十・長藤と刻まれている。

これと並んで、御殿山の碑がある。

大正一一年学制頒布五十周年記念事業として校庭改修をした記念碑で、地元の人々の学校に寄せた厚意が誌され、梨本宮からも多額の寄付をいただいたことも書いてある。 |

奴平・久蔵といった人名の見える庚申塔

(渋谷1丁目、渋谷小学校)

|

御嶽(みたけ)神社(渋谷一−一二−一六)

宮益坂をあがって行き、渋谷郵便局の手前を左に入るとある。

この神社は江戸時代から宮益町あたりの氏神であった。

創立鎮座の事情は明確ではないが、伝えるところによると、古く元亀年問(一五七〇−七三)甲斐武田家の陪臣石田勘解由(かげゆ)茂昌が所持していた尊像を当所にもちきたり、衾無という沙門が宮を建てて祀ったということに起きるという。

その後の変遷もわからないが、石田茂昌の子孫で石田茂兵衛という者が当所に住居しており、茂兵衛の聟(むこ)太郎兵衛がこの尊像を護持していたという。

そして太郎兵衛は、延宝九年(一六八一)当社に勢至(せいし)と庚申の石仏を建立して境内の荘厳をはかったが、元禄一三年(一七〇〇)いたって、希鈍という僧が宮守として守護にあたったと伝える。

現在境内にある勢至菩薩石像(延宝九年三月廿三日銘)、庚申塔(延宝九年三月六日造立)がこれであろう。

それより古く、寛文の絵図に「見たげこんけん」と記されているので、江戸初期に存在していたことも認められる。

境内に明治天皇御小休所跡の碑があるほか「眼にかかる時や殊更(かこさら)さ月不二(つきふじ) 芭蕉翁」という句碑があり、裏面に「文化八年五月 栗真宇橋社中 佳更 左功 若兎 干歩 雨声 梅裏 岩蝉林斧 補助左右庵」と刻んである。

宮益坂

宮益坂は大山街道の立場(たてば)として、また御嶽神社や千代田稲荷の門前町として正徳三年(一七一三)に町並地となり、町奉行の支配地となった。

小商いと職人と飲み屋の一側町で(明治のなかばすぎまで人家は両側に一列あるだけであった)、はじめ渋谷新町といったが御嶽権現にあやかって宮益町とした。

俗称を富士見坂といい『江戸名所図会』にも紹介されている。

七 東渋谷 top

渋谷川

国電渋谷駅の南口を東に出ると、歩道橋があり、その上から渋谷川が見える。

渋谷川は、新宿御苑の最北部にあった玉川上水の水番所から出た余水が水源である。

千駄ヶ谷・代々木台地と東渋谷台地の間を南流し、渋谷駅のすぐ上手で支流宇田川を合せている。

下水道の普及によって現在はわずかの水量しか見られないが、流域の水田をうるおし、江戸時代、亨保年間(一七一六〜三六)頃から明治四○年頃までたくさんの水車もかかっていた。

渋谷川は、しばしば水害を起こしたので昭和四年から六年にかけて改修が行なわれ現在のような姿になったが、もとはもっと浅い川であった。

港区に入ると古川と呼ばれ、増上寺のそばを流れて東京湾にそそいでいる。 |

|

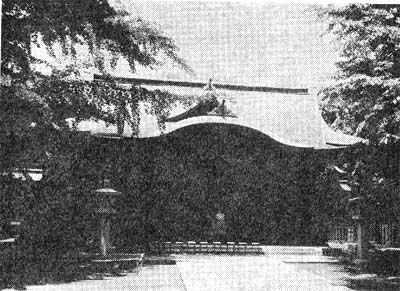

金王八幡神社(渋谷三−五−一二)

渋谷警察署の脇から二四六号道路をあがって二つ目の道を右に折れると、まもなく金王八幡神社の下に出る。

金王丸の守り神として著名な金王八幡の草創については、請書にその記載があるが、伝説の域をでない。

本社の由緒を語るものとしては、明応九年(一五〇〇)村岡重義が書いたという奥書のある『金王八幡神社社記』と宝永元年(一七○四)の年記のある東福寺鐘名とがある。

社記によると、寛治六年(一〇九二)源義平が後三年の役の凱旋の途上、武蔵谷盛庄(やもりのしょう)に着陣し、領主河崎基家の拝持する秩父妙見山の月の御旗を乞い求めて八幡宮を勧請したのが初めてあるという。

そしてその際、むかし源経基(つねもと)が将門の乱のとき宿泊したという家を改めて一寺とし、親王院と号して八幡を守護させた。

これが別当東福寺の起立であると伝えている。

基家は谷盛庄に住み、その子重家の時に渋谷を袮して、重家は本社に祈願して金王丸をえたという。

金王丸は長じて源義朝に仕え、義朝遭難ののち、剃髪して土佐坊昌俊と袮し、源頼朝の命をうけて京都堀川の邸に源義経を襲い、かえって殺された。

その後、建久二年(一一九一)頼朝によって再建された、と伝わる。

現在の社殿は、徳川家光が世子に決まった時に、守役の青山忠俊が家光の乳母の春日局と共に慶長一七年(一六一二)に造営したもので、その後、たびたび修理されている。

江戸時代初期の建築様式をとどめている貴重な建物で、区の重宝に指定されている。

境内には金王桜(金王丸が手植えした、頼朝が清水寺の桜を移した、頼朝が金王丸の真忠を賞して植えた、などの説がある。遅咲きの白い八重桜。江戸時代には郊外の三名木の一つにもはいっていた。現在のものはいくたびかの後継で、社務所の脇にある)があり、かたわらには「しばらくは花の上なる月夜かな」という芭蕉の句碑(文化年中、太白堂門人山奴社中建立)がある。 |

芭蕉句碑

(渋谷3丁目、金王八幡神社)

|

江戸時代の姿を復元した御影(みえい)堂には金王丸自作と伝えられる木像が安置されている。

宝庫には、月輪旗・笄(こうがい、六孫正経基が用いたもので義家が奉納)・獅子丸太刀・毒蛇長刀(金王丸の遺品)・鎌倉鶴岡八幡宮の七神輿の一つであったと伝えられる大神輿・絵馬などがあり、珍しい和算額もある。

そのほか乃木希典(まれすけ)将軍の筆になる明治三十七、八年戦役記念碑・修社記念碑などがあり、門内左手の濯漱盤(たくそうばん、手洗水盤)には嘉永の年号と西条藩の文字が刻まれている。

左手には御嶽神社(武州御寮神社を勧請した社で、農村時代水乞いの神として信仰され、御嶽講などもあった)が建ち、社前の狛犬に実践女学校の名が刻まれている。

これはもと実践女学園校内に鎮座していた下田歌子を祀った香雪神社にあったものを、戦後の法改正で校内に神社がおけなくなり、こちらに寄進されたものである。

その隣りには玉造稲荷も祀られている。

渋谷城址(金王八幡神社一帯)

このあたり一帯の高台は、平安時代末期から渋谷氏一族の居城であった。

ここは南に鎌倉道、北に大山道がある交通の要地である。

また西に渋谷川が流れ、東南には黒鍬谷(青山学院の西、八幡通り沿いの低い谷)が囲んでいるうえ、かっては湧泉が数ヵ所あるという好条件を備えていた。

大永四年(一五二四)北条氏と上杉氏の合戦のとき、北条軍の別働隊に焼きはらわれたと伝えている。

東福寺(天台宗、渋谷三−五−八)

金王八幡神社の別当寺である。

ここの梵鐘(渋谷区の重宝に指定)に刻まれている銘文によると、この地の領主河崎基家が、八幡神社の別当として、親王院を建てたのが始まりである。

のち、源頼朝がそれを修復して渋谷山東福寺としたと伝えている。

なお、鐘銘から渋谷の旧称を谷盛庄といっていたことがわかる。

この寺に安置されている観音立像は、高さ二八センチメートルの黒色銅造で、鎌倉時代末頃の作と思われる名作である。

門内左の地蔵堂内に塩かけ地蔵がある。古くから知られているが、原型をとどめていない。

この脇に丸彫、立像、円光背の地蔵がある。さらにその右に栄範(金王八幡神社の中興)墓と栄伝の墓がある。

いずれも丸彫、半迦像である。本堂前右に丸彫坐像、合掌の地蔵があり、左手に馬頭観音がある。

馬頭観音と文字が陰刻され馬上の観音が線刻されている。

昭和五三年二月奉納された新しいもので、篤志者とのみ記され書家・画家(海老根駿堂)の名は刻されている。

境内には鍋塚という高さ八〇センチメートルぐらいの石碑がある。

宝暦八年七月一四日、俳譜師雀巣(じゃくそう)が、一釣竿翁(いっきんかのう)の家に伝えた僧西行の鍋というものを埋めた記念に建てられたものである。

そのほか、境内に庚申塔が二基ある。

一基は光背型、造立は「于時(ときに)文明二庚寅(こういん)年十二月」と刻まれているが、諸種の点から信用できないとされている。

とくに文明の部分がへこんでいることから、年号だけを後年改刻したものと思われる。

もう一基は方型梵字五字――空風火水地と造立の趣意を刻み、「文明二年庚寅八月吉祥日」と刻んである。

しかし、前例と共に年号は信用できないとされている。この二基とも大正一四年に都旧跡として指定されている。 |

文明2年造立の庚申塔

|

豊栄(とよさか)稲荷神社(渋谷三−四)

金王八幡神社の西に道路をへだてて豊栄稲荷神杜がある。

この神社はもと渋谷駅のすぐ縦側の渋谷川のほとりにあった。渋谷川は渋谷城の濠に利用されていた。

そのため、壕の外稲荷と呼ばれていたが、いつのころからか川中稲荷あるいは川端稲荷と呼ばれていた。

昭和三一年、道玄坂上にあった豊沢稲荷を合祀。

しかし、まもなく二四六号道路と高速道路がここを通ることになり、昭和三六年一〇月、現在地に移された。

昭和四七年に新社殿が建設され、現在にいたる。

境内に尊皇愛国の題字が刻まれている碑があり、これらの沿革が刻まれている。

なお、境内に庚申塔一一基が安置されている。

これらは中渋谷村・中豊沢村・宮益町など金王八幡神社を中心とする地域に住んでいた人々が建てたものである。

しかし、明治末頃から大正時代にかけて都市化が進むにつれて、田中稲荷境内に集められてきたのである。

一度向かい側の八幡神社の境内に移されていたのだが、さらに現在地に安置されたのである。

造立年代は延宝二年(一六七二)から元文四年(一七三九)までの間と考えられる。

その頃は庚申信仰が大変盛んであった。

近隣相集い、講を結び、六一日目ごとに回ってくる庚申の日には勤行(ごんぎょう)飲食談笑して一夜を過ごした。

そして、三年一座といって、一年六度、三年一八度の庚申待を終えると、塚を築き塔を建てたのである。

ここには庚申塔略記という碑が建てられていて、本区出身の庚申塔研究家の横田甲一氏の庚申塔についての解説が刻まれている。

境内には蔵修館と呼ぶ立派な建物があり、武道や教養研修の場として開放されている。

鎌倉道

金王八幡神社の参道を出ると、信号のある広い道路が横切っている。

この道はもとは坂の下の方に一部残っているような幅の狭い道であり、古くから鎌倉道と呼ばれていた。

源氏が鎌倉に幕府を開いて以来、東日本の各地に設けられた軍道の一つといわれている。

ここから西に行くと、渋谷川を渡って台地にのぼる。

猿楽塚の間を抜けて目黒川にくだり、丸子の渡しを通って神奈川県に入る。

東の方は青山学院の脇を通り、穏田橋を渡って代々木八幡から大宮八幡に向かっていたといわれている。

志賀直哉邸(東一−一二)

八幡前の道を横切って進むとまもなく右手に米屋さんがある。

ここを右に折れると、左手三軒目の家が志賀邸である。

「暗夜行路」で有名な作家志賀直哉は、昭和三〇年から八八歳で亡くなられる昭和四六年までここに住んでいた。

国学院大学考古学資料館(東四−一〇−二八)

この道を行くと左手に常磐松小学校がある。

学校の運動場の角を左に折れて坂をのぼって行き交差点を越すと左右が国学院大学である。

左側の常盤松校舎に国学院大学考古学資料館がある。

ここには考古学資料約四万点が収蔵され、四〇〇〇点が展示されている。

これらは日本で発見された先土器時代の遺物をはじめ、縄文時代から歴史時代のものを中心として配列されている。

また、比校研究のために、外国資料も展示されていて、一般にも開放されている。なお、同大学には神道資料陳列館もある。

常盤松の碑(東四−四−九)

この道をまっすぐあかって行くと左手にある。

このあたりは元宮内庁の御料乳牛場(大正一〇年頃まで)であったが、この碑より少し北方にあたる構内に常盤松と呼ばれた樹齢約四〇〇年、枝ぶりの見事な松があった。 この松は源義朝の妾、常盤が植えたという伝説がある。 また、一説には世田谷城主吉良頼康(きらよりやす)の妾、常盤のことであるともいわれている。

この近くにはかって渋谷城があり、渋谷一族の金王丸は義朝・頼朝の二代に仕えていた。

そこで、常盤御前が植えたという伝説が生まれたものと思われる。

この碑は幕末にこの地が鹿児島藩島津家の持地であったので、鹿児島藩士によって建てられたものである。

なお、このあたりの旧町名常盤松の起源ともなった。

この先、左手には常陸宮邸がある。

もとは常盤松御殿と呼ばれ、皇太子殿下の御殿であった。 戦前は東伏見宮邸であった。 |

御料牧場の頃の常盤松(東4丁目)

|

渋谷区立白根記念郷土文化館(東四−九−一)

常盤松の碑の向かい側にある。渋谷区では昭和四五年、区立中央図書館の開館を機に館内に、区の郷土資料の収集・展示をする「郷土資料室」を開設した。

昭和四九年三月、渋谷区議会議員を五期にわたって勤められるなど本区のために多大の貢献をされた故白根全忠氏から、宅地五二二・三三平方ノートル、建物一九一・六九平方メートルの寄贈を受けた。

そこで、昭和五〇年四月、故人の遺志を受継ぎその遺徳をたたえて、ここに郷土資料室を移転し、区立白根記念郷土文化館として開館した。

区内から出土した石器・土器・化石をはじめ古文書・古記録・古地図・図書・写真・絵画、そのほか歴史的・地理的資料を収集・展示している。

とくにここでは専門の職員が質問に応じ、研究の指導助言にあたっている。 |

白根全忠氏寄贈の白根記念郷土文化館(東4丁目)

|

石経山房(せきけいさんぼう)跡

郷土文化館のあたりには、江戸時代の儒学者松崎慊堂(こうどう)の邸宅があり、その書院を石経山房と呼んだ。

彼は弘化元年(一八四四)七四歳で没するまでここに住んでいた。

肥後国の農家に生まれ、江戸に出て勉学、長じて昌平校(しょうへいこう)に学び、その学識は当時第一と呼ばれた。

一時掛川藩太田家の儒官となったこともあるが、晩年はここで著述と門下の養成につくした。

彼の著作、『慊堂日暦』には、当時の渋谷のようすが書かれている。

吸江(きゅうこう)寺(臨済宗、東四−一〇−三三)

慶安三年(一六五〇)麻布桜田町から転入した。石潭良全(せきたんりょうぜん)によって開かれた。

彼は豊後国大友氏の家臣福井氏の出身。京都に出て一糸和尚に師事した。

のちに板倉周防守重宗夫人の帰依をうけ、寛永年間に、道人卓庵の庄居した臥雲庵の跡に一寺を建立普光山吸江寺と号した。

そののち二代神州良祗の時(元禄一四年)に当地に移転した。

当寺では神州を中興と袮し、板倉重宗の子息伊予守重形を中興開基としている。墓地に安中(あんなか)藩板倉家の墓がある。

門内右手に地蔵堂がある。丸彫、立像の子育地蔵と子供・鬼を堂内に配置してあり賽の河原と呼ばれている。

なお、堂内に丸彫、立像の延命地蔵もある。

地蔵堂の脇に、日本刀保存に貢献された高瀬隠史の碑がある。

左手の鐘楼と平和の鐘は、昭和三九年に篤志家が寄進したものである。

無縁墓地の中に馬頭観音が二基ある。いずれも角柱型で馬頭観音の文字が刻まれ、年記は不明である。

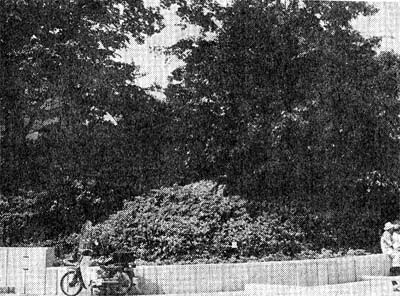

氷川神社(東二-五‐六)

国学院大学前を左折してまもなく右手にある。この神社の創建については、はっきりしない。

とにかく古くから下渋谷村・下豊沢村の鎮守で、祭礼は盛大に行なわれてきた。

毎年九月二九日が祭礼で、この日には湯立・十二神楽が奉納された。

十二神楽というのは素舞・翁・狐・榊・猥田彦・山の神などという十二の曲目があり、その間に巫女(みこ)の舞があったという。

また同日獅子舞も行なわれた。これは猿田彦の装束で獅子に付き添い、氏子地域を巡回したのである。

さらにこの祭礼当日は境内で相撲が行なわれた。

これはかなり古くから行なわれたものらしく、江戸や近郷にも広く聞こえたもので、大勢の見物人が集まったという。

江戸絵図にも角力場と記され現在も境内の窪地に相撲場が残っている。 |

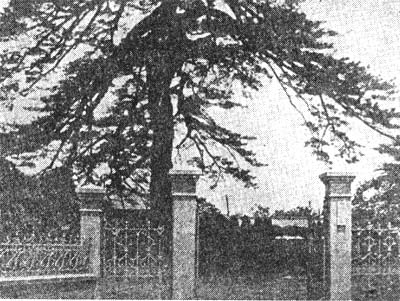

樹木がうっそうと茂り、荘厳さを保つ氷川神社(東2丁目)

|

拝殿の左に神楽殿がある。右に八幡神社・秋葉神社があり、下手に厳島神社・稲荷神社も祀られている。

御水屋は昭和三九年に川島康資氏によって奉納されている。

この人は吸江寺の鐘楼、明治神宮の大鳥居も寄進した実業家である。

神楽殿・石段・鳥居・狛犬などは紀元二千六百年記念に寄進されたものである。

石段の左に守武万代石という自然石がある。

『風土記稿』には「万代石と刻した石あり、浪人斎藤定易建てる所にて九十年程に及ぶ、其子孫今松平備前守藩士なり」とあるが、何のために建てたのか、その理由は判明しない。

その上に乃木大将の書で「明治三十七、八年戦役紀念碑」と記した碑がある。消防組が建てたものである。

石段の右に「維帝維徳 文明武揚 万民忠勇 五穀豊穣 正四位子爵入江為守題」と刻した碑もある。

石の華表(鳥居)に氷川神社の石額を掲げてある。安永四年(一七七五)九月と記してある。

境内は広く樹木が鬱蒼として茂っている。渋谷川の谷から東渋谷台地上の社殿に石段をのぼるようになっていて、まことに荘厳な神域である。大正九年(一九二〇)九月三〇日、関東一帯を襲った暴風雨のため樹齢数百年をかぞえる松柏樹が一〇〇株以上も倒されたという。それ以前はもっと荘厳なことであったと思われる。

参道の右手には渋谷町時代の役場があり、警察署も近くにあり、渋谷町の中心地域であった。

宝泉寺(天台宗、東二−六−一六)

氷川神社の別当寺で、神社の東隣りにある。

この寺の創立については「氷川大明神御縁起」に「嵯峨天皇の御宇弘仁年中(八一〇〜八二四)慈覚大師当社に詣で宝泉寺を開蝗し……」とある。

この影響によって『再校江戸砂子』『新編江戸志』『江戸往古図説』そのほかの諸書もみな懸賞大師の開基と記している。

しかし、この説を鵜のみにはできない。

伝恵心僧都作という本尊阿弥陀立像は寄木造りの秀作であり、伝慈覚大師作、常盤御前守護仏と伝える薬師坐像と共に、鎌倉期を大きくさがるとも思われない仏像である。

また、寺域から正応五年(一二九二)銘の板碑一基が出土している。

これらのことから、かなりの古刹であると思われる。

渋谷領主、渋谷重本の後裔、村の惣名主、野崎家代々の氏寺として六〇〇年の歴史を歩んできた。

境内の常盤薬師堂前の左に丸彫、立像の地蔵が三体ある。一体は宝珠と錫杖を持ち、一体は合掌、一体は錫杖を持っている。

なお、当寺には正応五年造立の板碑や瓦経の断片が所蔵されている。

温故学会(東二−九−一)

国学院大学・広尾中学が並んでいる通りに出て少し進むと右手にある。

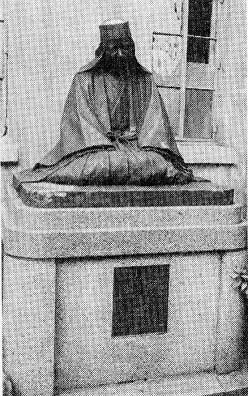

「故(ふる)きを温(たず)ねて新しさを知る」というこの会は、世界的な盲目の大学者塙保己一(はなわほきいち、延享三年、現在の埼玉県児玉郡に生まれる。七歳で失明、のち、国学を究め、ついに和学講談所を創設、『祥書類従』六三五巻の刊行は、その代表的な編さん事業である)の遺業を受けつぎ、これを広く世に広め文化に貢献することを目的とする団体である。

明治四二年、その曾孫忠雄によって創立された。

大正一一年、東京帝国大学から群書類従版木一万七二四四枚(昭和三二年国の収文指定)を下付されるにあたり、子爵渋沢栄一、宮中顧問官井上通泰、文学博士片賀矢一らが発起人となり、社団法人温故学会を組織した。

昭和二年にはいまの温故会館を建設。この時には宮内省から敷地を貸与され御下賜金を賜わった。

ついで昭和六年、温故女学院設置に際しては、各宮家からも寄金があった。

曾孫忠雄の死後、その学統をつぐ理事の斎藤茂三郎か引きついで、古文化財の保護につくした。

女学院は戦災後廃校した。

会館では前述の目的達成のかたわら、版木(徒然草版木七九枚、元暦校本万葉集版木七五枚ともに昭和三一年都文化財指定)の保存と一般の縦覧、希望者への刷立などをしている。

現在は斎藤茂三郎の子息政雄氏が会長として努力している。

会館前にある塙保己一の銅像は、昭和一三年に建てられたものである。 |

塙保己一銅像

(東2丁目3、温故学会)

|

服部南郭(なんかく)別邸跡(東二−一〇)

温故学会の前の道を行くと、都立広尾高校前の交差点に出る。

高校と反対側の角が、江戸時代の有名な儒者服部南郭の別邸、白賁(はくふん)塾のあとである。

本邸は芝の赤羽にあった。

南郭は京都の人、荻生徂徠の門人で、詩文に長じ、宝暦九年(一七五九)、年七七歳で没した。

この邸前の坂を南郭坂(ふじみ坂)という。

室泉寺(しっせんじ、真言宗、東三−八)

南郭坂をほんの少し下ったところから左にはいって再び下って行くと左側にある。

和泉国一の宮大鳥山神鳳寺宿院で、江戸湯島方雲院下でもと芝の金杉にあった。

西本願寺末七寿林院が兼帯していたのを、元禄一二年(一七〇〇)旗本松平外記忠益が抱屋敷を神鳳寺の僧快円に寄付してここに移し、その寺を神鳳寺の宿寺とした。

そこで真言律宗に改め、源秀山永松院といった。よって忠益を開基、快円を開山とした。

両人の木像は本堂に安置してある。

府内八十八ヵ所第七番の札所で高野山を模した築山かあり、参拝者が多かったといわれている。

寺宝興正菩薩像の掛軸は明治四五年国宝に指定され、現在、国指定の重要文化財である。

戦前には境内に歓喜天を祀る聖天さまがあって花柳界の信仰が厚かった。現在聖天堂拝殿を改築中である。

大正九年庫裡を焼失、復興したが戦災でまた本堂もろとも焼失、戦後再復興した。

門内左に、源秀地蔵堂がある。堂内には、源秀地蔵のほか数体の地蔵が収められている。

本堂前右手に立派な銅製の無縁供養地蔵尊が建立されている。

これは昭和四〇年一一月に建てられたもので、台座に戦災復興の由来などが記されている。

この寺は『新編武蔵風土記稿』にも宝泉寺を混同され、宝泉寺と誤られやすい。

福昌(ふくしょう)寺(曹洞宗、東三−一〇−一三)

山号を渋谷山という。

寛文一〇年(一六七〇)の火災で記録を焼失したので、創建はつまびらかでないが相当に古い寺である。

伝えるところでは、昔は天台宗であったがのちに曹洞宗に改宗したという。

慶長二年(一五九七)に遷化した桂岩宗嬾(そうらん)大和尚を開山としているので、天正・文禄の頃の起立であろうか。

貞享二年(一六八五)の縁起に慈覚大師作と伝える阿弥陀如来立像を安置している。

また、木造漆箔(しっぱく)立像の釈迦木像がある。本像は顔面やや丸味を持つが、彫りが深く、衣紋も鮮明である。

胴、とくに下肢が短いので、古い様式を伝えるように見られるが、実際の年代は鎌倉頃と考えられている。

全体として、まとまった優作である。

昭和一〇年改築落慶した本堂庫裏も立派なものであったが、戦災後近代的な建築になった。

門内左手に閻魔(えんま)堂がある。

その前には花供養塔が建てられている。

なお、本堂前左手に石棺仏が建てられている。

石刻阿弥陀像で、彫刻そのものが例の少ない一五世紀頃の石仏である。

そのうえ、材料となった石材が、六世紀頃の古墳の家型石棺の蓋として使われていた和泉砂岩である。

それが掘り出され、おそらく死者の霊をとむらうために、蓋の内側仁仏像を彫ったものである。

このような例は、関東ではいままでに発見されていない。全国的にみても奈良県で数例が見つかっているだげである。

この石棺仏はいつの頃か和歌山県那賀郡から運ばれ、昭和二五年頃東光園が手に入れ当寺に寄進したものである。

本堂前右手には自然石に彫った日時計が置いてある。

石棺仏の左隣りに桑陽(そうよう)水谷二郎の句碑があり、墓地入口には三体ずつ二つの石に彫った六地蔵がある。 |

石棺仏(東3丁目、福昌寺)

|

寛政11年に建てられた庚申橋供養碑

(東3丁目)

|

庚申橋供養碑(東三−一七)

福昌寺前の明治通りを渡って少し渋谷寄りの道を入ると、渋谷川にかかっている橋がある。 橋を渡って左側のたもとに庚申塔があるのでこの橋を庚申橋といい、そばにあった水車を庚申橋水車と呼んでいた。

この庚申塔は、寛政一一年(一七九九)に建てられた橋供養碑で、区内でも数少ない珍しいものである。

上部の青面金剛(六臂、合掌)・天邪鬼・日月・三猿のほかに、四面のすべてに橋講中世話役や万人講および個人名が多数刻まれている。

それらの地域をみると渋谷はもとより、麹町・赤坂・芝・麻布・四谷・大久保・池袋・市ヶ谷方面から、目黒・中野・世田谷・荻窪など広い地域にわたっている。

これらの地名から江戸時代に庚申橋を通った江戸市中の商人と近郊農村との交易の範囲を推定することができる。

庚申塔群(恵比寿西二−一一)

庚申橋から西に向かい山手線のガード下過ぎ、五差路を越す。

その右手に七基の庚申塔が集められ、大切に保存されている。

造立年代は寛文四年(一六六四)から明治三八年(一九〇五)にわたっている。

この中で明治三八年造立のものがあり、明治三三年のペスト流行期のあとであることが注目される。

また、寛文四年に造立されたものは板碑型で三猿が浮彫りされているが、明らかに男女の性別を表現していることが見られる。

これはたんに民間信仰だからと考えるべきではなく、庚申信仰の伝承そのものについて理解されなければならないであろう。

すなわち庚申の夜は「精進すること、同衾を忌むこと、この夜妊娠すると片輪や泥棒になる子が生まれる」などと言い伝えられているので、この像はその意味を伝えようとしているのではなかろうか。

八 西渋谷――道玄坂から円山・松濤・宇田川ヘ top

渋谷駅とハチ公銅像

渋谷駅が現在の場所に移ってきたのは大正九年(一九二〇)。

山手線も複線となり、踏切がガードになると市電がガードをくぐって駅前へ力ーブして入るようになった。

玉電(渋谷・玉川間が開通したのは明治四○年)が駅のホーム下をくぐって渋谷川を渡り渋谷橋まで開通しだのは大正一〇年であった。

昭和二年(一九二七)には東横電鉄線渋谷・神奈川間が開通。

昭和九年(一九三四)には帝都電鉄渋谷・吉祥寺間が開通、東横百貨店も開業した。

地下鉄線渋谷・虎ノ門が開通したのは昭和一三年(一九三八)。

そして新玉川線が開通しだのは昭和五二年である。地下鉄半蔵門線も開通した。

さて、渋谷といえばすぐ思い浮かぶのはハチ公である。

ハチ公が銅像となったのは、昭和九年四月、この銅像の除幕式当日には当時の吉川渋谷駅長につれられて、ハチ公もこれを眺めていた。

ハチ公は大正一二年に秋田県で生まれ、翌年東京帝国大学教授農学博士上野英三郎氏に飼われるようになった。

当時、渋谷大向に居住していた博士は非常な愛犬家で、出かける時、常に渋谷駅まで伴っていた。

ところが大正一四年五月、博士は農学部教授会会議中に脳隘血て倒れついに死去された。

ハチ公は博士の親戚、浅草の高橋子之吉氏に預けられることになった。

しかし、故主を慕う心はなはだしく、とくに渋谷に向かって逸走するなどのことがあった。 |

|

そこで、博士宅に出入りする植木職でハチを幼時からかわいがっていた渋谷区代々木の小林菊三郎氏に預けられた。

小林氏はねんごろに愛育したけれども、ハチの故主を慕う情はやまなかった。

逸走しては大向の故主宅を囲り、家人が居住していないことを知ると、常に供をした渋谷駅に至って行く人を見、飢えれば小林氏宅に帰り、食事をするとまた渋谷駅に出かけた。

こうして故主を待つこと十年一日のごとくであった。

このことが昭和七年および八年、新聞紙上に報道されると、世上の同情が集まり、駅でも寝泊りを許すようになったのである。

わざわざ食物を持参する篤志家も多く、農科大学数授板垣四郎博士のごときは、夜中をもいとわず、その病いを診療したほどであった。

こうして、昭和九年、日本犬保存会が発起して鉄道諸官庁の後援のもとに資金を募集し銅像をつくり、昭和九年四月二一日に盛大な除幕式が行なわれた。

このハチ公像の作者は、本区在住の帝展彫刻審査員安藤照先生であった。ハチ公は翌昭和一〇年、一三歳で病死。

そのなきがらは剥製として国立科学博物館に保存され、墓は有山墓地の上野博士のそばに建てられている。

その後水平洋戦争中、金属回収のため供出されて姿を消すことになる。

戦後、地元の商店会や町会会、渋谷駅長などの努力で多くの人々の協力を得て再建され、昭和二三年八月一五日に除幕式をあげた。

この像は安藤照先生の子息武士氏によって制作された。

こうして待合せの目標となり、渋谷のシンボルとなった。 |

生前のハチ公

|

ハチ公広場

たいていの駅前広場幃バスターミナルであるが、ここはその代わりにベンチが置いてあり、交番は気をきかせて広場に背を向けていて、待合せの名所であり、また街頭演説にかっこうの場所となっている。

作家の遠藤周作も「楽天大将」にその光景を述べている。

道玄坂

大永四年(一五二四)に渋谷城が陥ってから、渋谷氏を頼って住んでいた和田義盛の後裔、大和田太郎入道道玄が野盗となり、その物見につかった松を道玄松と呼んだという。

また、道玄松のかたわらに道玄の庵室があり、彼は天正一八年九月、家康に由緒書きを提出したと『天正日記』にみえている。

いずれにしても松の巨本のあった道が道玄坂であるという。

それも古くは目黒側であったらしいが(松見坂という名が目黒側にある)、松の木が枯れるにつれて場所が移り、今の渋谷道玄坂に名前が定着したといわれている。

江戸時代の道玄坂にはわずかな家並しかなかったという。

しかし、明治末頃から目黒・世田谷方面に軍隊ができた関係で、家数が増えだした。

明治四二年には夜店ができて終戦まで続き、百軒店の開設や円山花街の発展などと共に、現在の繁栄の端緒をつくりだした。

東京新詩社跡(道玄坂二−六)

現在の東宝映画劇場のところは、明治の頃には渋谷憲兵分遣隊であった。

その官舎が現在のインテリア井門から鈴木薬局の裏手にあった。

その一棟に、東京新詩社を創立して短歌革新を唱えた与謝野鉄幹が明治三四年四月頃に麹町から移ってきた。

そしてその年六月鳳(おおとり)晶子が単身堺から上京し、鉄幹との蜜月が始まった。

彼らはこのあと二度この近くに転居した。

この渋谷時代がもっとも華々しい活躍期で「明星」は十二号から再開し、「みだれ髪」「毒草」など次々に作品を発表した。 有名な「君死にたまふこと勿(なか)れ」の詩を発表したのは、日露戦争の出征兵士を毎日のように渋谷駅で見かけていたからであろう。

「明星」十七号の社告には

| このたび移りし渋谷の新居は高き土地の木立多く、この日頃朝毎に二合三合の落栗拾はれ候に京の北山(左京区一乗寺町養源寺)に栖(す)みし幼な時代も追憶ばれ後ろの蕎(そば)畑より宮益の坂ゆく人青山の街の家並など望まれて、里居と云ふより山居の心地致し候 |

と述べている。

明治三五年一一月、与謝野宅を訪れた石川啄木は、晶子の気品にうたれたことを日記に綴り、小林茂雄にもそのことを書き送っている。

与謝野夫妻は明治三七年一一月、千駄ヶ谷に移った。

「君死にたまうこと勿れ」の詩を発表後、大町桂月から乱臣賊子とよばれ、それに雷同する人々の非難・投石などをうけた。

そこで急ぎ、ここを立ち退いたのであるまいか、と藤田桂世は「大正・渋谷道玄坂」に述べている。

渋谷駅付近の昔の姿は、次の方々が作品中に述べている。

馬場孤蝶「秋日散策」 大岡正平「幼年」「少年」 藤田佳世「渋谷道玄坂」「大正・渋谷道玄坂」 丹羽文雄「恋文」 加藤周一「羊の歌」

恋文横丁跡

丹羽文雄の小説「恋文」とその映画化で有名になった道玄坂の恋文横丁は、今はなくなってしまった。

その場所は緑屋百貨店内の柏屋文具店あたりであった。

そこで仕事をしていた恋文屋さん(菅谷氏)は今も百軒店入口のところで仕事を続けている。

千代田稲荷神社 (道玄坂二−二〇−八)

道玄坂を少しあがって、百軒店遊楽街とアーチに出ている道を入って行くと千代田稲荷神社がある。

長禄元年(一四五七)太田道灌が江戸築城のとき、城内の守護神として伏見稲荷から分霊を迎えて祀ったのを創始とすると伝えられる。

徳川家康入城後は、城内の紅葉山に移された。

慶長七年(一六〇二)城地拡張の際に渋谷宮益の御嶽神社の隣りに移され、江戸城の雅称を取って千代田稲荷と称したという。 |

江戸城の雅称をとって名付けられた千代田稲荷

その賑わいのようす

|

付近の住民の信仰があつく、ことに和宮(かずのみや)降嫁の際(文久元年、一八六一)には、途中を守護したと信ぜられ、入城後に代参があり、大鳥居などを寄進されたといわれている。

江戸時代末頃の錦絵にその当時の賑わいの様子が描かれている。

文久年間の大奥女中の参拝がふえたのは、ある晩、お使狐の夢のお告げで城内の火事を知らせたからと伝えている。 その後、あまり盛んでなかったのを、大正一二年、箱根土地会社が百軒店を経営する際に百軒店内に移転したのである。 現在の社殿は戦災後、さらに移動したものである。境内に中川稲荷も祀られている。

百軒店はもと中川伯爵の所有地であった。

大正一〇年頃に箱根土地会社かそれを買収し、宅地として分譲しようとした。

そのやさきに関東大震災となり、一時経済に混乱を生じた。

そこで下町の有名店を頂き、いわば現在の名店街をつくったのである。

しかし、その当時は期待するほどの客足はつかず、数年ならずして有名店は下町の復興につれて、次々と下町へ戻っていったため、当初の目的は失敗に帰した。

お水横丁

前述の中川伯爵がここに邸をかまえたのは明治の中頃だという。

その中川伯にこの土地を譲ったのは、元禄時代から道玄坂に住んでいる吉田家当主平左衛門氏であった。

吉田家は江戸時代に盛んであった富士信仰の結社、富士講の江戸最大の講中、山吉講の代々の講元であった。

正保年間(一六四四〜四八)、富士山頂の金明水を発見してから山吉講を御水講と呼ぶようになり、岩田家を人は「御水さん」と呼んだ。

府内に散在する御水講直属の枝講は、年中行事の登山の途中に必ず道玄坂の講元を訪れ、「立拝」と袮する祈願ののちに出発した。

また、御縁年という一二年目ごとの申(さる)年の登山には、江戸府内全部の御水講が道玄坂に集合して富士に詣るしきたりがあった。

いま吉田家に残る、その行事のおりの幟旗を見ると、その頃の庶民の気概の一端がうかがわれる。

旗はしぼりの荒い江戸ちりめんで、白地に日月を描き、上下の両端に朱房をたらした豪勢なものである。

江戸時代の道玄坂は、富士講の講元がここにあることによって広く知られた名である。

現在の当主古田国太郎氏は終戦を機に講元を辞して、ともに三〇〇年来のこの土地も放された。

しかし、大正年間は白い行衣(ぎょうえ)に錫杖(しゃくじょう)をついて、六根清浄(ろっこんしょうじょう)を唱えつつ年ごとに富士山に詣った人である。

元禄時代から道玄坂に住んで三〇〇年余りを連綿と、講元として、先達として多くの人々を導いてくるには、財も情も多分にあわせ持っていたのであろう。

吉田家の位置は中川邸の少し下になる。

この脇から栄通りに出る道は、昔は吉田家の私道で、「私たちの覚える頃は御水横丁とよばれていた」(藤田佳世著、「大正・渋谷道玄坂」)。

吉田家は道玄坂一帯に広い土地を持ち、茶園も経営されていた。

当時、邸内には「茶の木稲荷」があり、三〇〇年ほど前の建立であった。

現在は上原一丁目に移られた吉田邸内に祀られている。

元禄・享保・天明などの時代に奉納した幟が吉田家に保存されている。

道玄坂周辺は茶の生産が徳川初期からあったと伝えられている証拠である。

道玄坂地蔵(円山(まるやま)町六−一)

千代田稲荷を出て、はいってきた道と直角になっている道を行く。

そして十字路を左に進み、次の角を右に入るとある。

この地蔵は、もと、道玄坂と滝坂道とがわかれるところにあった。

滝坂道というのは、道玄坂上の交番の上手から右にななめに分岐する道で、厚木・大山街道と甲州街道を結ぶ古道の一つである。

道玄坂地蔵は、玉川三十六地蔵のひとつといわれている。

神泉(しんせん、井の頭線神泉駅付近)

『江戸砂子』に「此処(このところ)に霊泉あり、昔空鉢仙人此谷にて不老不死の薬を練りたる霊水なる故、斯く名付しと言ふ」と伝えている。

いまの弘法湯の場所がそれであって、江戸時代から明治二〇年頃まで村持ちの共同浴場があった。

名称は空鉢上人が弘法大師の名に変ったものと思われる。

一説には浅草今川戸に住む今弘法なる僧が、この地に浴場を建て、薬湯の治療をしたともいわれる。

淡島森巌寺の富士の灸あとをここで治すと効があるといわれていた。

やがて付近に料理店ができはじめ、円山の盛り場の発祥となった。

神泉駅のあたりは宇田川の支谷の谷頭で、駅だけが地上に顔を出し、すぐトンネルになっている。

井の頭線のドアが一部開かないので乗降に注意されたい。

鍋島松濤(なべしましょうとう)公園(松濤二−一〇)

江戸時代に紀伊徳川家の下屋敷であった所を鍋島家で払下げを受け、明治九年茶園をひらき松濤園と名付けた。

茶の銘柄も松濤とし、一時は市中に知られていた。

ところが、明治二三年に東海道線が全通すると不振となってしまった。

その後、鍋島農場と呼ばれ、畑・果樹園・種畜牧場となっていたが、しだいに分譲されて高級住宅地となった。

大正一三年、鍋島家は湧水池を中心とする一画を児童遊園として公開。昭和七年一〇月、これを東京市に寄付し、昭和九年四月から渋谷区の管理となった。

もとの村・町時代には地名を大山といい、昭和三年に松濤の町名がつけられた。

茶園の名が町名となったのは珍しい例である。

現在、区立中学校名にもなっている。 |

もと鍋島農場の一画、鍋島松濤公園

|

観世(かんぜ)会館(松濤一−一六−四)

鍋島松濤公園を出て、松濤中学校の前をまっすぐに行くと左手に観世能楽堂がある。

観世能楽堂は明治以来七〇余年、大曲(おおまがり、新宿区)にあった。

しかし、最近になり高速道路五号線の建設、都道の拡幅、地下鉄八号線の通過などによって昭和四六年閉館された。

昭和四七年四月、松濤の観世会館が落成し、盛大な舞台披露祝賀能が行なわれた。

東京でも有数の高級住宅地域であり、交通の便もよく、日本伝統芸術の殿堂としてふさわしいところである。

外観は質素な建物であるが、内部は大変栄華で、外人来観者も多い。

大山稲荷神社(松濤一−七)

観世会館前の道を南に進むと左手に都知事公館があり、その向かい側はスイス大使公邸である。

この知事公館の手前左側に大山稲荷神社がある。

大山は背の地名、石の鳥居には「寛政六甲寅」の年記があり、昭和二八年の新築記念碑もある。

宇田川

観世会館の前の道を東に下って行くと、もと宇田川の流れていたところが暗渠化されている道(片側が車道、片側が歩道になっている)が交差している。

この道を右に進むと、右側には崖がせまっていたりして、昔の面影が残っている。

シブヤ浴泉ビル(宇田川町三一、昔の「月の湯」)の上手には昔、松濤橋がかかっていた。

そして、この「月の湯」の少し下手に竹久夢二(たけひさゆめじ)が大正一〇年八月から同一四年一月まで、彼の第三の夫人お葉(本名は兼代、お葉というのは夢二がつけた名で、彼のモデル)と住んでいた家があった。

この家は二階四畳半、下六畳・四畳半・三畳ぐらいの小さい家であった。

夢二自ら「……私が宿屋生活の自由な不自由にすこしあきて、渋谷の裏町の畳のある小家へ、竹を四五本植えて隠栖(いんせい)して……」と書いている。

宇田川時代の夢二の仕事は、月々の雑誌・新聞に、表紙・口絵・挿画・詩文などをたくさん発表している。

そのほか、「日本童謡集あやとりかけとり」「夢二画手本」「どんたく絵本」「恋愛秘語」などを出している。

この時期の夢二は、図案・工芸の方に興味を持ち、同志と共に「どんたく図案社」というものをつくって、その看板をかかけていた。

大正一二年には「どんたく」という雑誌を九月から発行する運びとなった。

しかし、原稿をまとめて印刷所へ入れてあったのが、大震災で原稿も灰となり、企画は駄目になってしまった。

幸い渋谷の夢二の家は無事で、そこから毎日毎日荒都に足を運び、全都にわたってスケッチをしていた。

都(みやこ)新聞に連載した「東京災難画信」そのほか諸雑誌に「変災雑記」「荒都画信」「新方丈記」「帝都復興図譜」など、震災に触発された夢二の業績は、この渋谷時代の大特色である。

渋谷に関しては、九月五日に書いた「渋谷駅にて」と「渋谷百軒店夜景」がある。

後者には震災で焼滅した東京の下町がどっと押しかけた、焼残り渋谷の活気が躍如としている。

ここから下手に行くと大向橋があって、その下手に少年時代の大岡昇平が住んでいた。

田山花袋は明治二九年のこのあたりの風景を「東京の三十年」に次のように述べている。

渋谷の通を野に出ると、駒場に通ずる大きな路が楢林について曲ってゐて、向うに野川のうねうねと田圃の中を流れてゐるのが見え、その此方の下流には、水車がかかって頻りに動いてゐるのが見えた。

地平線は鮮やかに晴れて、武蔵野に特有な林を持った低い丘がそれからそれへと続いて眺められる。…… |

山路愛山旧宅跡(宇田川町一三)

交番のところで井の頭通りを渡って、少し戻り、右に入ると「山路愛山終えんの地」の標柱が建っている。

史論家として知られる山路愛山は、元治元年(一八六四)浅草に生まれた。

明治二〇年から大正六年、五四歳で没するまでここに住み、多くの作品を発表した。

代表的著書に「豊太閤」「西郷隆盛」「足利尊氏」などがある。

愛山の世話で国木田独歩が渋谷に移り、名作「武歳野」を生み出したのである。

宇田川地蔵(宇田川町一〇)

井の頭通りを少し北西に進かと、右手に宇田川地蔵が安置されている。

この地蔵はもと、道玄坂下の十字路ぎわ(現在の西村フルーツ・宮田家其店・第一勧銀のあたり)にあった宇田川橋のほとりに祀られでいた。

正面に祀られているのは子育地蔵尊で、丸彫、立像で、宝珠・錫杖を持っている。 この地蔵は戦後の造立て、元禄元年(一六八八)造立の旧子育地蔵尊は右側に祀られでいる。

しかし、戦災による破損がいたましい。なお、堂内には丸彫、立像、合掌の地蔵二基も祀られている。

この地蔵などについては藤田佳世著「大正・渋谷道玄坂」に流麗な文章で情感をこめて書かれている。

国木田独歩住居跡(宇田川町七)

井の頭通りを進み、NHKの手前を右にのぼると「国木田独歩の住居跡」の標柱が建てられている。 現在、渋谷信用金庫の用地になっている。

この奥のあたりに、国木田独歩が明治二九年九月から翌三〇年六月まで住んでいた。 ここで名作「武蔵野」の構想が練られ、「源叔父」「欺かざるの記」も執筆された。

田山花袋の「東京の三十年――丘の上の家」に「……少し行くと、果して牛の五・六頭ごろごろしてゐる牛乳屋があった。 『あっ、あそこだ、あの家だ!』こう言った私は、紅葉や栽込みの斜坂の上にチラチラしてゐる向うに、一軒小さな家が秋の午後の日影を受けて、ぽっねんと立つてゐるのを認めた。……」

とある。 |

宇田川地蔵(戦災後)

|

二・二六事件慰霊碑(宇田川町一)

坂をのぼって行くと渋谷税務署の下隣りの角に、高い石積みの台座の上に、丸彫、立像の聖観音の像が建てられている。 これが、二・二六事件の慰霊塔である。

この場所から渋谷区総合庁舎・大向小学校(昭和三九年まで、現在の東急本店のところにあった)の敷地は、昭和二〇年まで陸軍刑務所であった。

慰霊塔の銘文を次にしるす。

昭和十一年二月二十六日未明、東京衛戍の第一、第三連隊を主体とする一千九百余名の兵力がかねて昭和維新断行を企図していた野中四郎大慰ら青年将校に率いられて蹶起(けっき)した。

当時東京は晩冬にして異例の大雪であった。

斎藤内大臣・高橋大蔵大臣、池辺教育総監は此の襲撃に遭って斃(たお)れ、鈴木侍従長は重傷を負い、岡田総理大臣、牧野前内大臣は危く難を免れた。

此の間重臣警備の任に当っていた警察官のうち五名が殉職した。

蹶起部隊に対する処置は四日間に穏便説得工作から紆余曲節して強硬武力鎮圧に変転したが、二月二十九日軍隊相撃は避けられ事件は無血裡に終結した。

世に是を二・二六事件という。

昭和維新の企図壊えて首謀者中、野中、河野両大尉は自決、香田、安藤大尉以下十九名は軍法会議の判決により東京陸軍刑務所に於て刑死した。

此の地は其の陸軍刑務所跡の一隅であり、刑死した十九名と是れに先立つ永田事件の相沢三郎中佐が刑死した刑場跡の一角である。

この因縁の地を選び刑死した二十名と自決二名に加え重臣、警察官其の他事件関係犠牲者一切の霊を合せ慰め且つは事件の意義を永く記念すべく広く有志の浄財を集め事件三十年記念の日を期して慰霊像建立を発願し、今ここに其の竣工をみた。謹んで諸霊の冥福を祈る。

昭和四十年二月二十六日 仏心会代表 河野司誌 |

二・二六事件慰霊碑(宇田川町)

|

|

渋谷区総合庁舎・渋谷公会堂(宇田川町一)

渋谷区役所と公会堂は昭和一一年に国鉄山手線沿いの現在の神南一−一二(現、東電支社)に建設されていたが、昭和四〇年にここに新築移転した。

なお、公会堂は、昭和三九年東京オリンピックの際に重量挙げ競技場として使用された。

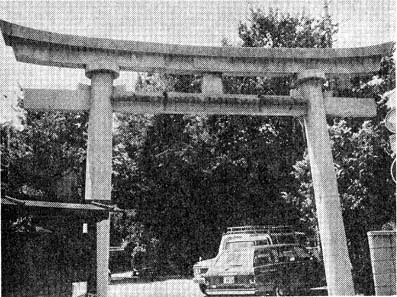

北谷稲荷神社(神南四−一)

区総合庁舎前の道(通称、公園通り)を横切ってコロンバン脇の道を下って行き、渋谷公共職業安定所の手前を左に入ると北谷稲荷神社前に出る。

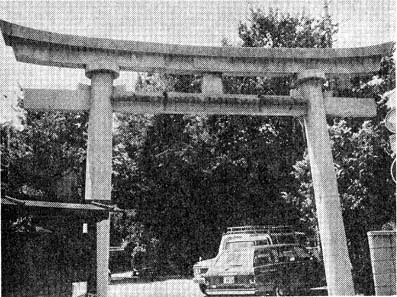

石の大鳥居には金属のしめ縄があげられている。これは区内はむろん、全国的にも珍しいものである。

石階の中段にある石燈籠は明治四一年九月練兵場用地に土地を買収された上渋谷村原の氏子たちが奉納した訣別の碑である。

上段の石階右手には鎮守稲荷神社石段再建の碑があり、「安政五壬午」の年記がある。 この神社の祭神は宇迦之御魂神、『新編武蔵風土記稿』に

「小名北谷にあるを以って、北谷稲荷と号す、上渋谷及上豊沢二村の鎮守なり。

江戸山王社家、小川織部持、名主長吉が先祖讃岐(なぬき)太郎直高文明四年(一四七二)駿州より移りし時、勧請し、其後六代左平次承応三年(一六五四)再造……

享保一三年(一七二八)松平左京大夫願主として再造し、明和八年(一七七一)同人再造せり、織部の持となりしは、万治二年(一六五九)」 |

|

北谷神社(神南一丁目)

大鳥居に金属のしめ縄があげられている

|

とある。

社殿の右手奥に末社の天満宮があり、土師(はじ)家天満宮と号していた。

土師とは菅原家の本姓であるためというが、はしかの義と思い、麻疹の病を祈るものが多かったという。

とくに安永五年・享和三年および文政七年の流行の時には、祈祷の人が群集したといわれている。

また、社殿の左手に治水記念碑がある。

これは練兵場の隅にあった岡部池が大正九年九月三〇日に暴風雨のため決壊した時のものである。

その脇には金しめ縄の奉納碑がある。

境内右手に宇田川出世弁財天の小祠がある。

道玄坂下の宇田川畔に松の大本があり、その下に宇田川地蔵もあったのである。

昭和五年一一月、東京市は区画整理のため、松の大木を取除く作業をしたところ負傷者が多数出た。

そこで、道玄坂の人々は弁財天と竜神の祠を造り、松と共に神南町に祀った。松は枯死したが、祠は戦災後、国鉄用地に遷されたのも、昭和五〇年七月、渋谷郷土研究会と宇田川弁天諧の人々の手でここに移されたのである。

このことについても藤田佳世著「大正・渋谷道玄坂――大黒松と弁財天」に詳しく書かれている。

公園通り商店街

渋谷区総合庁舎から渋谷駅に向かう坂道の左右が公園通り商店街で、近年、ヤングファッションの街となった。

ここはもと代々木練兵場と陸軍刑務所に向かう道路であったが、東京オリンピックを機に国立代々木競技場・NHK放送センター・渋谷区総合庁舎・公会堂などがつくられた。

さらに代々木森林公園もできたので、若者がたくさん通行するようになり、二つのホテルの地下や一・二階、パルコなどが核となって、日本離れしたムードをただよわせて若者をひきつけている。

この通りから公園を抜けて原宿へ出るコースを歩く若者も多い。

近年、この通りの歩道も拡げられ、アカシア並木と花壇で、東京でも指折りの美しい通りとなった。

現在、専売局のたばこ博物館が建築中であるが、ヤング世代にたばこを普及しようという魂胆でもあるまい。

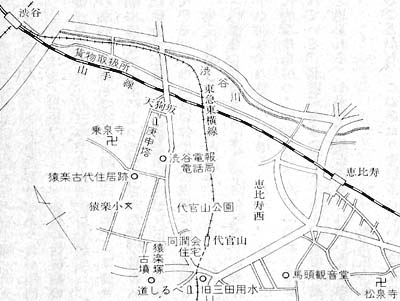

九 西渋谷――猿楽・代官山から恵比寿西・南へ top

|

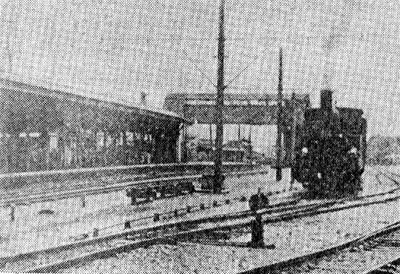

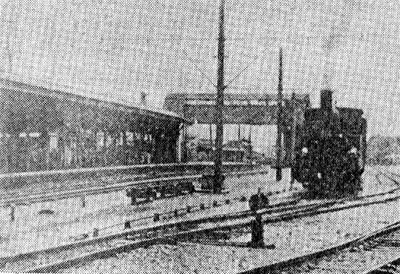

明治末期の渋谷停車場

|

東急東横線が地下鉄になったことで、渋谷は大きく変った

|

渋谷駅貨物取扱所(渋谷三−二九)

渋谷駅の南口を東に出ると歩道橋がある。

これをのぼって右におりて二つ目の道を右折し、渋谷川を渡り東横線のガードをくぐると貨物駅に出る。

ここが昔の渋谷停車場である。明治一八年(一八八五)三月一日、日本鉄道株式会社の品川・赤羽間が開通。

その中間停車場として渋谷・新宿・板橋の三ヵ所が設けられ、同月一六日に目黒・目白の二停車場が開設されたのである。

当時の渋谷地域は、宮益坂と道玄坂および広尾方面にやや大家が密集していた程度であった。 停車場付近は一面田畑にかこまれ、北には宮益の水車、南には並木の水車が回っているという風情であった。

当時の列車は一日上り下り各三、四本、上等と中等の合造車一両と下等車一両の計二両編成程度であった。

開通後一年間の利用者数は、乗車六四三八人、降車五八一六人で、一日平均乗降者数は各一五人くらいであった。

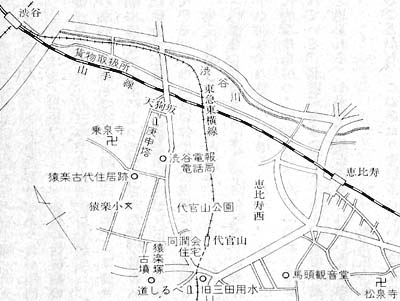

庚申塔と天狗坂(猿楽町五−二、横山氏邸内)

貨物駅前の道を鉄道に沿って行くと、八幡通りのガード下に出る。

左手の階段を上って少し進み右折して行くと坂道になる。この坂道が天狗坂である。

このあたりに広い邸宅をかまえていた天狗煙草の岩谷松平をしのんでつけられた名前である。

この坂の左手、横山氏邸内に庚申塔が三基保存されている。

一基は板碑型、「元禄十六葵未年十一月十八」とあり、一基は板碑型、「延宝五乙未年十月十口日、もう一基は舟型で一猿、「宝永八卯天四月朔目、奉口庚申」の文字が刻まれている。

猿楽古代住居趾公園遺跡(猿楽町一二)

天狗坂をおりて右折し、しばらく行って交差点を左折するとまもなく右手に猿楽古代住居趾公園がある。

公園用地として区が買収したのを機に、 昭和五二年一月、区教育委員会で発掘調査した。

その結果、遺跡を発見、国学院大学考古学第一研究室に依頼し発掘を進めた。

不完全な形ではあったが楕円形(長径八・五メートル、短径六メートル)弥生時代後期の住居の遣構が発見され、五三年二月復原住居を建てた。

この遺構のほか、地続きの近くで昭和三一年、マンション建設の際に藤野次郎氏によって収集された稲の籾のあとが残った弥生式土器(区立白根記念郷土館に展示)なども発見されている。

この地域の弥生時代後期には、稲作も行なわれ、集落もあったことがわかる。

猿楽塚(猿楽町二九、朝倉氏邸内)

公園を出てすぐ右折してまっすぐ進み、山手通りを越えるとある。

最近すばらしく近代的な建物がつくられたが、庭内に二基の円墳が保存されている。

北墳が高さ約五メートル、南墳の高さ約四メートル。六〜七世紀古墳時代末期のものと思われる。

しかし、発掘調査されていないので、内部構造・副葬品などについては不明である。

昔から北墳を猿楽塚と呼んでいた。

この塚があることから、このあたりを猿楽といい、現在の町名の起源となっている。

ここの二基の古墳の間を初期の鎌倉道が通っていて、目黒川の谷に下っていた。

渋谷区のように開発が早くからはげしく行なわれた地域に、このような古墳が保存されていることは非常に珍しいことである。 |

6〜7世紀頃の円墳、猿楽塚(猿楽町)

|

地蔵の道しるべ(猿楽町三〇)

猿楽塚の前の道を右手に進むと、ヒルサイドビルという近代的なビルがある。

この先、交番の手前を右に入ると左に地蔵堂がある。

この中に地蔵の坐像が祀られていて台座の正面に「右大山道 南無阿弥陀仏 左祐天寺道」、右側面に「文政元戊寅天七月十五日」、左側面に「浄迎引説信士 如水童子 願主袋念」と刻まれている。

もとは現在の場所でなく、すぐうしろの道の間に東面してあったものである。

三田用水跡(猿楽町三〇)

交番前に戻って山千通りの歩道を進打と、すぐ右手に三田用水の水路跡がある。

三田用水は笹塚の南方、渋谷区の区域をわずかにはずれた所で玉川上水から分水し、西渋谷台地の分水背を流れている。

寛文四年(一六六四)に開削され、はじめは上水として用いられたが、享保七年(一七二二)に上水としての使用が廃止された。

その結果、それまで上水の余水を水田に引いていた村々は早速翌年からの水田用水に困り、代官に願い出たのである。

そこで享保九年に許され、三田用水と改名して一四ヵ村の用水となった。

明治期には渋谷地域で十数軒の水車を動かし水田をうるおしていた。

鍋島田圃といわれた大向の田を灌漑する流れには有馬の水車、西郷橋ぎわでは角谷の綿打ち工場の水車、猿楽塚のある朝倉精米所の水車、渋谷小学校の維持費をうみ出すために明治二二年に有志数人組合をつくって建てた長谷戸の水車などが知られている。

この先、目黒川の崖線が突き出た地形になっているので鎗ヶ崎と呼ばれるところでは、道路が切通しに作られたので、三田用水路は樋となって残っている。

これから、防衛庁技術研究所(戦前は海軍の技術研究所、戦後はエピスキャンプと呼ばれて駐留軍の基地であった)を通り、目黒駅のところで鉄道を越えてエビスビールでも使われ、白金・三田方面に流れていた。

昭和四年(一九二九)に暗渠となったが、それまでは用水沿いに螢も出て風情があった。

最近、用水が廃止され水利組合との関係が精算中である。

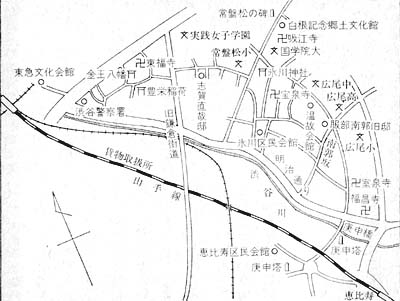

馬頭観音堂(恵比寿南三−九)

駒沢通りを越えて渋谷区と目黒区の境界となっている細い道を行き、社会保険庁分室のところを左折するとある。

光背型の馬頭観音坐像で「延享三辰二月吉日 願主与右衛門」と刻まれている。

馬頭観音は、ふつう三面六臂の不動明王に似て忿怒形をとり馬頭をいただく像容が多いので、このような例は珍しいものである。

なお、この観音堂の裏に居住し、現在も守ってきておられる斎藤勘左衛門氏邸には「馬頭観世音菩薩縁起」が保存されている。

松泉寺(臨済宗、恵比寿南二−一八−一)

馬頭観音堂の前の道を少しくだり、五差路を右に上って行き三つ口の道を左に入ると右にある。

慶長九年(一六〇四)、織田信長の妹阿犬の方の開基で、開山は特英寿宗であった。

はじめは高陽山需光院といった。

元禄八年(一六九五)赤坂新町に移り、宝永六年(一七〇九)竜徳山松泉寺と改め、明治三〇年(一八九七)赤坂からここに移った。

本尊は釈迦如来。境内に織田信長の弟、信包(のぶかね)の子信則(のぶのり)とその子信勝の墓がある。

庫裡のかたわらに開山以下歴代住職の卵塔があり、その横に宝篋(ほうきょう)印塔の大きい碑が二基建てられている。 これが信則・信勝の墓である。

一〇 広尾から恵比寿へ top

広尾五丁目商店街

地下鉄日比谷線の広尾駅の恵比寿寄り出口を出ると、祥雲寺に向かって商店街となっている。

この町は現在の行政区域では港区に属している地域も含めて麻布広尾町と呼ばれていた。

江戸時代の正徳三年(一七一三)から町並地となり、町方文配となったところである。

幸いにも第二次世界大戦の被災も受けなかったので、いたるところに昔の面影が残っている。

といっても明治時代の七星舎牛乳店の建物がもっとも古く、あとは大体大正時代の建築である。

広尾の原跡

広尾駅前の道路(外苑東通り)を右に行くと天現寺交差点に出る。その手前右手に都営の高層団地がある。

ここはもと都電の車庫のあったところである。

明治通りをへだてた南側の慶応幼稚舎と都立広尾病院のあるところは、江戸時代には「広尾の原」と呼ばれ、三代将軍家光以来、しばしば鷹狩り・鶉狩りなどに利用された場所である。

「土筆(つくし)ヶ原」ともいわれ、『江戸名所図会』の挿画にも見られるように、常時、庶民遊歩散策の場であった。

明治になってからは砂利取り場となっていた。

明治二二年にここに東京市避病院が設置され、その後、昭和二年市立病院となり、都立病院となった。 |

|

なお、このあたりが渋谷区で一番海抜高度が低い地域で、およそ九メートルである。

この広尾商店街の南に秋葉神社がある。

この町が空襲から守られたのもそのおかげといわれ、五の日に縁日も開かれている。

祥雲寺(臨済宗、広尾五−一−二)

江戸時代初期、元和九年(一六二三)筑前福岡藩主黒田忠之が父長政の冥福を祈って、ふだん師事していた高僧龍岳宗劉(りゅうがくそうりゅう)に願い、赤坂溜池の自邸内に龍谷山興雲寺を建立した。

「興雲」は長政の法名である。龍岳は石見国の出身。京都大徳寺で修行、寛文三年(一六六三)後水尾(ごみずのお)天皇から竺仙(りゅうせん)大法禅師の称号を賜った。

寛文五年入寂、翌寛文六年麻布台に移り、瑞泉山祥雲寺と改めた。

寛文八年江戸大火で類焼し渋谷に移った。従って開基は黒田忠之、開山は龍岳である。

文政七年(一八二四)に類焼し客殿などを焼失したが、それ以前には将軍や紀伊大納言などが鷹狩りの途中立寄ったと伝えられている。

『江戸名所図会』には文政類焼以前の諸堂宇の壮観がかかれている。

第二次世界大戦の戦災はまぬがれたが、昭和二八年八月一四日出火して本堂庫裡を焼失、その後再建された。

本尊阿弥陀如来は恵心僧都源信の作と伝えられるほか、元和年間以後の史料が多数保存されている。

とくに開山龍岳和尚像は、全体にいわゆる禅頂相の中でとくに写実感が強く、彫りも深く安定した彫法で、江戸初期の優秀作である。

龍岳寿像(生前の画像)は絹本(けんぽん)着色で、写実的な面相であり、うえに朧岳の自賛が書かれている。

また、黒田長政像も絹本着色、武人らしい長政が描かれ、上に元和九年の大徳寺江月宗玩の賛があり、終わりに「興雲院殿前大中大夫筑前都督」と長政の戒名が書かれている。

境内墓地には黒田長政の墓(都史跡指定)をはじめ福岡藩黒田家、秋月藩黒田家、久留米藩有馬家、吹上藩有馬家、柳本藩織田家、岡部藩安部家、小野藩一柳(ひとつやなぎ)家、狭山藩北条家、園部藩小出(こいで)家などの大名墓地群がある。

そのほか、日本の医術を最高の水準まで導き、世界で最初といわれるカルテを残した曲直瀬玄朔(まなせげんさく、寛永八年没)をはじめ一門の医家の墓(都史跡指定)、宝生流家元代々の墓、常盤津節の開祖常磐津文字太夫(天明元年没)の墓、明治初期の洋画家高橋由一の「喝」と刻んだ墓など文化人の墓が多い。

また、墓地入口右手に鼠塚という大きい碑がある。

これは明治三三年から翌年にかけてペストが大流行した際に、その予防処置としてたくさんの鼠が殺されたことをあわれんで建てられた慰霊碑である。

牌の裏面に「数知れぬ ねずみもさぞや うかぶらむ この石塚の 重曹めぐみに」と刻んである。

庭内に緑泥片岩の板碑がある。像容は界線三尊種子・蓮台・花瓶を刻み、下部中央に「文和四年乙未四月十七日」と造立の年月日宣記している。

数字の四は死と同音なので二を横に並べたのである。

墓地入口左に五体地蔵がある。大正初期に旧伊達町(現、恵比寿三丁目)で火災があった時、五人の少年が焼死したので、その供養に造立したという。 |

鼠塚 曲直瀬玄朔の墓

|

祥雲寺塔中霊泉院(広尾五−一−二一)

門内左手にも板碑がある。緑泥片岩で、「明徳五年五月廿九」と記されている。

聖心女子大学と日本赤十字社中央病院

祥雲寺の門を出て、七星社牛乳店の角を左折すると聖心女子大学(広尾四−三)の裏門につきあたる。

ここは戦前まで久邇(くに)宮邸があった所で、戦後に港区白金三光町から移転し、昭和二四年に新制大学となった。

この大学の北隣りは日赤中央病院(広尾四−一)である。

明治一九年に麹町に開設された愽愛社病院が翌年日本赤十字社病院と改称、同二四年(一八九一)に現在地へ新築移転した。最近、近代的建築に変貌した。

聖心女子大学と日赤中央病院の敷地は、江戸時代には佐倉藩の堀田家下屋敷であった。

聖心女子大字裏門の前を左折して行くと、祥雲寺墓地裏で右に行く道がある。

これを行くと聖心女子大学の正門、日赤病院方面に出る。直進すると臨川小学校(明治一一年開設の区内で第三番目の公立小学校)の裏を通り、まもなく右手の道を入ると東北寺につく。

東北寺(臨済宗、広尾二−五−一一)

京都妙心寺未で、元禄九年(一六九六)に麻布桜田町から移転してきた。

門前にある三界万霊塔と地蔵菩薩は、白木屋呉服店を興した近江出身の初代大村彦太郎(一六三六〜八九)の百回忌の時に建てられたものである。

本尊は釈迦如来、開基無難禅師の木彫坐像がある。

境内には村上藩内藤家、佐土原藩島津家の大名墓地、吉良義央(きらよしなか)の妻「梅巌院清巌栄昌尼大姉」の墓などがある。

これらのほかに左手奥には白木屋店員の墓地がある。

中央の地蔵菩薩をはさんでコの字型に一二三基の墓石が整然とたち並んでいる。

これは大体無縁になっていた店員の墓を、文化六年(一八〇九)から同一〇年頃までに集めたと考えられている。

江戸時代の商家繁栄のかげに、店主と店員との人間関係を知るものとして注目される。

新しいのでは昭和七年の白木屋の火災で殉職した女店員一四人の墓もふくまれている。 |

白木屋店員の墓地(広尾2丁目、東北寺)

|

恵比寿橋(広尾一−一二・一三と恵比寿一−一七・二八)

東北寺を出てまっすぐに明治通りを横切って南に行くと恵比寿橋に出る。

明治二〇年、目黒区三田に生まれた日本麦酒醸造有限会社は、二二年に商品名を恵比寿ビールと命名した。

これがもとで駅名と町名が生まれたわけで、日本でも珍しい例である。

昭和四一年の町名地番改正によって恵比寿(一〜四丁目)・恵比寿西(一〜二丁目)・恵比寿南(一〜三丁目)と恵比寿の町名は大幅に拡大された。

ビールを馬車で市中に運ぶために作られたのが、この恵比寿橋である。

そこで、土地の古老はビール橋とも呼んでいる。

明治三九年にこの工場は渋谷村にも拡大されたのである。

この道を南に上る坂をビール坂と呼んでいる。

広尾水車跡(広尾五‐二三)

恵比寿橋を渡って左に渋谷川沿いの道を下ると新橋がある。 さらに下手に山下橋がある。

この橋のたもと、いま小公園になっているあたりに、元広尾の旧家玉川家が、渋谷川に堰をつくり、川水を邸内に引いて水車をまわし、多くの杵をもって精米を行なっていた。

そこで江戸時代以来(享保一八年から)広尾の水車、または玉川の水車として有名であった。

玉川家の水車がとくに有名であったのは、その規模がもっとも大きかったことのほかに、将軍吉宗が鷹狩りの途中立ち寄って休息したことがあり、以後同家の赤門を御成門を袮したという伝えによっても知られていた。

『江戸名所図会』にも描かれ、山下橋を水車橋と呼んでいたくらいであった。

明治五年(一八七二)安藤広近が描いた屏風画は、現在、区立白根記念郷土文化館に保存されている。

台雲寺(曹洞宗、恵比寿一−一八−一)

恵比寿橋に戻り、渋谷川に沿ってあがるとまもなく左手にある。

この寺は寛永七年(一六三〇)麻布一本松に起立し、明治二三年この地に移転した。

当寺に古くから伝えられている見かえり観音は木彫、漆箔の像で、顔面をやや左に向けているのでこの名称がある。

これはもと弥陀三尊の脇侍仏であったものらしい。

顔容端麗豊満であるが、すでに藤原仏のような丸味を失い、さりとて鎌倉期に多い鋭さも持っていない。

中世前期のものかと推定されている。

門を入るとすぐ左側に明治二七、八年の日清戦争に戦没した日本軍人の慰霊碑と共に相手国の清国軍人の慰霊碑も建ててある。

なお、この戦争に従軍して犠牲となった軍馬の霊をとむらった歌碑

「みいくさを のするのみかは かてをさへ はこぶも馬の ちからなりけり」

もたてられている。

墓地には浮世絵師歌川国宗(初代歌川豊国の弟子)の墓がある。

大筒けい古場跡

台雲寺の恵比寿より一帯は、江戸時代の享保一四年(一七二九)から幕府御先手組の与力斎藤家の大筒(大砲)けい古場であった。

恵比寿駅

明治三九年(一九〇六)開業した停車場である。大正六年(一九一七)まではもっと目黒駅寄りにあって、はじめはビール輸送専用の荷扱所であった。

近年ロータリークラブが駅前にエビス像を建てた。 |

日清戦争の犠牲となった軍馬の歌碑

(恵比寿1丁目、台雲寺)

|

top

****************************************

|