|

****************************************

Home

渋谷区の歴史

(林 陸郎ほか・文/東京にふる里をつくる会編 名著出版 昭和53年刊)

1 グラビア

2 序にかえて

3 執筆者紹介

渋谷区のあゆみ

上

中

下

渋谷区の自然と生活

渋谷区史跡文化財散歩

上

中

付録 略年表など |

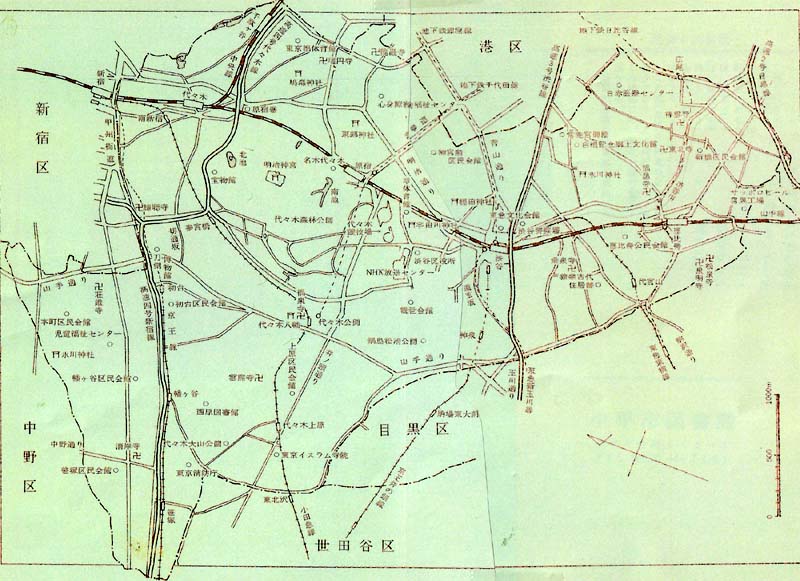

新宿駅南口前は甲州街道です。

これは新宿区と渋谷区の境界になっています。

山手線の次の駅はすぐ代々木ですが、ここは渋谷区で、このあと原宿、渋谷、恵比寿までが渋谷区です。

中央線は次の千駄ヶ谷まで、京王線は笹塚まで、小田急線は代々木上原までが渋谷区です。

また東横線の代官山、井の頭線の新泉、駒場東大前、地下鉄日々谷線の広尾も渋谷区で、交通の便利な地区になっています。

さらに、明治神宮、代々木公園、神宮外苑など緑の多い地区でもあります。 |

|

|

東北東を上にした地図(左上が新宿駅と代々木駅、渋谷駅はほぼ真ん中)

|

1 グラビア

|

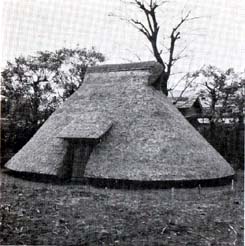

猿楽古代住居跡公園の復元住居

|

渋谷から見た富士山 左に国立競技場とNHKをのぞむ

(相原力氏作品)

|

2 序にかえて top

かって渋谷区は区制施行三十五周年記念事業として、昭和四十一年『新修渋谷区史』を発刊いたしました。

これは上・中・下三巻で、総数三千ページ以上にものぼる莫大なもので、当時としては画期的な大事業であって各方面から御好評をいただきました。 内容としても、それ以前に発刊された諸書に比べて、非常に細密なものであり、渋谷を研究しようとする人々にとってよい資料となっておりました。

そのためか発刊後、いくばくもなくして出版部数は出尽し、その後は古書店に見かけることもありましたが、それも数年前から全く見られなくなり、この再発刊を要望する声が多く聞かれております。

ことに最近は、研究する人々、自分の住んでいる街、地域のことを知ろうとする人々が益々増加し、図書館や郷土文化館の資料が非常に活用されていることは、喜びに堪えません。

それと同時に、渋谷区について簡略な研究手引書の発刊が望まれてまいりました。

かっての渋谷は国木田独歩や田山花袋の描写に見られたように静かな田園地帯でしたが、それから約八十年、副都心と呼ばれる現在の渋谷区は、都市化が進み、非常な発展を遂げ、大きく変貌いたしております。

自然と文化とやすらぎの町、というキャッチフレーズが示すように、渋谷区の約一割が緑地であり、三ヵ所に文教地区があるほかは大部分が住宅地であります。 ところが最近、公園通りや原宿地区など特殊な商業地域が成長しつつあるなど、渋谷区は、常に流動的、躍動的であります。

それを適切に把握し、その歴史をひもとくことによって、自分の住んでいる地域について明日への展望を見ることができます。 そして渋谷区に住む人と人との心のふれあいを生むためにも、このような手引書の刊行をみることは、誠に適切であろうと思います。

皆さんと一緒に手を携えて「我が街と誇れる渋谷」をめざして進みたいと念願するものであります。

昭和五三年九月 東京都渋谷区長 天野房三

3 執筆者紹介 top

林 陸朗(はやしろくろう)

一九二五年富山県に生れ、国学院大学卒。現在、国学院大学教授、文学博士。

新修渋谷区史、杉並区史、町田市史、戸田市史、東村山市史などの編纂に従事。

主な著書「上代政治社会の研究」「長岡京の謎」「校注・将門記」「平安王朝」「古代末期の反乱」など多数。

佐藤 昇(さとうのぽる)

一九二四年渋谷区円山町に生れ。慶応義塾普通部を経て経済学部に学ぶ。

現在、渋谷区社会教育指導員(文化財担当)、渋谷区教育委員会郷土資料調査員。

褊共著書に「新修渋谷区史」「渋谷区文化財シリーズ」などがある。

櫻井 勇(さくらいいさむ)

一九一二年埼玉県に生れ、埼玉師範・立正大学卒、東京文理大学研究科修、

教職を経て、現在、渋谷区教育委員会郷土資料調査員、渋谷郷土研究会常任世話人。

順心女子学園講師。共著書に「しぶや」「地理総合研究」がある。

top

****************************************

|