|

****************************************

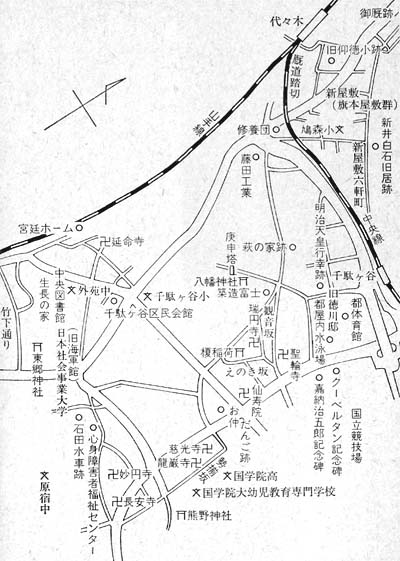

Home 渋谷区の歩み(上 中 下) 自然と生活 史跡文化財散歩(上 下) 付録

渋谷区史跡文化財散歩(上) 櫻井 勇

一 甲州街道に沿って――

新宿から西参道・代々木へ

甲州街道

国電新宿駅南口(甲州街道口)を出ると甲州街道である。甲州街道は、正しくは甲州道中と呼ばれていた。

日本橋を起点として日本橋通りで東海道と分かれ、呉服橋・日比谷から半蔵門を左折し、四谷・内藤新宿・代々木・幡ヶ谷を通って甲府まで道中三十四次、さらに下諏訪で中山道に合している。

この街道が脚光を浴びてきたのは、徳川氏が天下をとり、政治の中心が江尸に移ってからである。

甲州産の金と武田遺臣の掌握を必要と考えた家康は、甲州を幕府直轄地に、そして甲州街道を軍道とし、甲州口門内は甲賀・伊賀衆が守っていた。

半蔵門の名はその頭領服部半蔵によるといわれている。現在の新宿御苑は内藤氏(信州高遠(たかとう)藩主)の下屋敷とし、邸内に遠見櫓を建て街道の見張りをしていた。

甲州街道は武蔵野台地の分水背(ぶんすいはい、台地の尾根)を通っていて、玉川上水もほぼこれに並行して流れていた。 このあたりでは甲州街道の南側は渋谷区である。

玉川上水跡

甲州街道を渡ってまもなく左折すると、遊歩道が街道に並行してできている。 ここがもとの玉川上水跡である。

現在はこの地下を京王線が走っている。 |

|

この遊歩道を西に歩いて行くと、交番の脇に千駄ヶ谷橋の面影が残っている。

この橋は旧玉川上水にかかっていたもので、昭和三四年、町名改正までこのあたりは千駄ヶ谷の一部であった。

ここから甲州街道に出て西に向かうと、左手に文化女子大学がある。

大学前にも街道に並行して水道工事材料置場があるが、これも旧玉川上水の名残りである。

文化女子大学は昭和二年、文化裁縫女学校という各種学校であった頃ここに転入、その後、文化服装学院と改称、さらに大学・短大を設置、今日の大をなしてきた。

昭和三〇年に建てられた円形校舎は当時異彩(いさい)を放(はな)っていたもので、この屋上からは現在の新宿副都心の高層ビル群となっている旧淀橋浄水場などがよく見渡せたものである。

戦前は新宿追分からここまで京王線が甲州街道の路面を走っていて新町停留所があった。

ほうきいちょう(代々木三−二三)

ここから西に進むとまもなく左手に、その形、がほうきに似ているので「ほうきいちょう」と呼ばれる大木がある。

古くから下に天満宮の小石祠があって、そばの玉川上水にかかっていた橋が天神橋と呼ばれ、京王線の天神橋停留所もあった。

諦聴寺(たいちょうじ、浄土真宗 代々木三−二六)

ほうきいちょうから少し西、甲州街道に沿ってある。

昭和二〇年五月の戦災で焼失したが、仏像・仏画などの貴重な文化財は焼失をまぬがれた。

聖徳太子木像は、高さ二九センチメートルの小像で、檜材の一木造りである。

その様式から見て、製作年代は平安時代以前と思われ、木像としては渋谷区内最古のものである。

明治・大正頃までは、太子講があり、縁日も盛んであったと伝えられている。

聖徳太子孝養仏画は絹本に俄金と極彩色で拡がれた四四〜四五・五センチメートルのものである。

衣服図案に見られる橘や桐の図柄から桃山時代の作と思われる。

阿弥陀像は、高さ一六センチメートルの小さな金銅立像で。いわゆる念持仏に属するものであり、良く均整のとれた秀作である。

鎌倉時代末か室町時代初期の作と推定されている。

正春寺(しょうしゅんじ、浄土真宗、代々木三−二七)

諦聴寺の隣りにある。正春寺は初め専西寺といい江戸湯島にあった。 この寺がここに引寺(いんじ)したのは元和六年(一六二〇)で、正春寺と号するようになったのは、元禄五年(一六九二)である。

開山僧正入は、俗名を土井甚三郎昌興(まさおき)といい、三河出身の徳川直参であったが、関ヶ原合戦の後で出家し天台宗の仏門に入った。 彼の祖母が安養院初台の局(はつだいのつぼね)である(右の家系図参照)。

初台の局は、徳川家康の側室宝台院(西郷の局)に仕え、また、二代将軍秀忠の乳母を勤め、天正一九年(一五九一)に代々木村に二〇〇石の地を賜わった。 初台の地名は、この局の名に由来していると伝えられている。

初台の局は老後を知行地に隠棲(いんとん)して菩提寺(おだいじ)を建てたいと願っていたが、当時、新寺建立が許されなかったので、孫正入の住した湯島専西寺の引寺ということにして寺を設けたのである。

初台の局の娘梅園の局は三代将軍家光の乳母を勁めたといわれ、初台の局が没すると梅園の局が知行地を受けつぎ、のち、剃髪(ていはつ)して正春院清安といい、母と同じく代々木に隠居した。

その後、寛永四年(一六二七)、改宗して浄土真宗となり、正保二年(一六四五)山号を柴山と改め、慶安四年(一六五一)に寺号を正春寺と改めた。

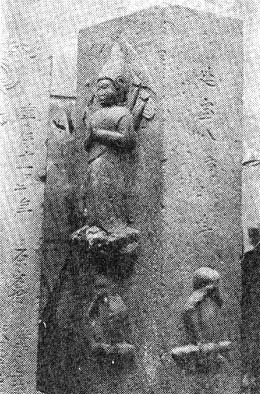

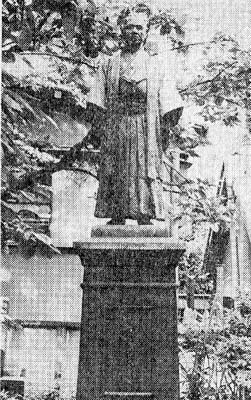

この寺の境内に田村成義像がある。 |

|

田村成義銅像

(代々木3丁目、正春寺)

|

田村成義(一八五一〜一九二〇)は明治・大正時代の劇場経営者で千歳座(のちの明治座)・市村座を経営、歌舞伎劇の振興に努めた人である。

この像は明治四四年二月一日、田村成義還暦当日に、中村芝翫・市川八百蔵・尾上梅幸・市川段四郎など歌舞伎関係者七二名によって建てられている。

この寺のすぐそばを高速四号道路が高く走り、超高層ビルが並ぶ新宿副都心に入っているが、これらに抵抗するように静かなたたずまいを見せている。

明治神宮西参道

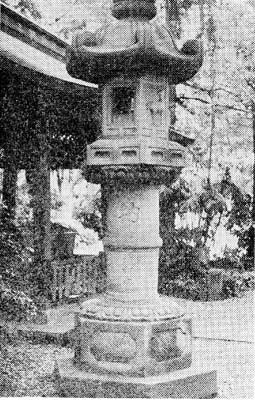

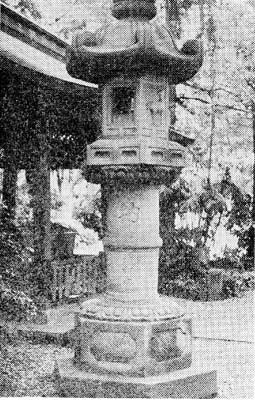

明治神宮の西参道には、大正九年一一月に地元の代々幡町で奉献した御神燈が建っている。

この西参道の西側に沿って、戦前は山内侯爵邸があったが、戦後分譲され、刀剣博物館などがある。

刀剣博物館(代々木四−二五−一〇)

財団法人日本美術刀剣保存協会が昭和四二年に建設したもので、刀剣知識普及のために名品が展示され、無料で刀剣鑑定も行なっている。

切通坂

刀剣博物館わきの通りの次の坂道が切通坂と呼ばれる坂で、有名な画家岸田劉生の名作に描かれている。

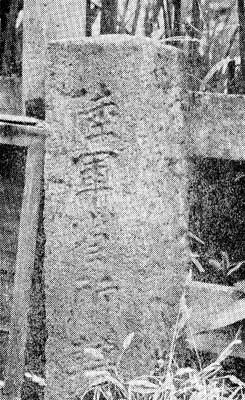

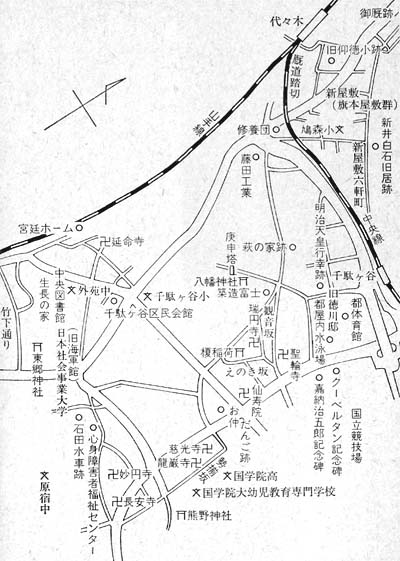

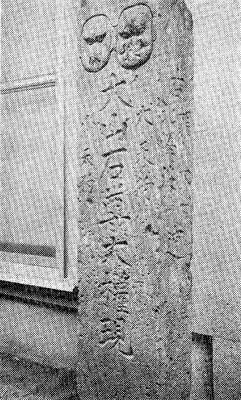

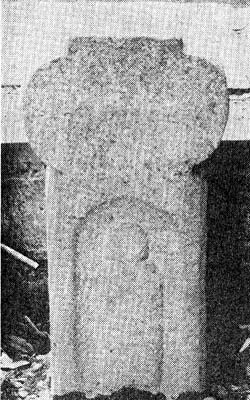

大山道の道しるべ(代々木三−四二 小糸邸)

西参道を明治神宮の方に進み、小田急線上にかかっている陸橋の参道橋を渡って、すぐ左折する。 次の陸橋を渡った左側に「大山道の道しるべ」の標示坂が出ていて、邸内に角柱型の道しるべが建っている。

左側面に「左 目黒不動尊 同祐天寺道」、正面に天狗二面と大山石尊大権現の彫刻がある。

また、右側面には「右 相州大山 北沢淡島道 弘化三丙午正月建立 願主 小糸弥兵衛」と刻んである。

高野辰之住居跡(代々木三−二)

西参道を少し進み妙智会通りと俗によばれている国電代々木駅に通じる道を行くと、左手にある。 高野辰之博土(一八七六〜一九四八)は、長野県出身の国文学者で日本歌謡史の研究で学士院賞を受けられた。

東京音楽学校(現、東京芸術大学音楽部)と文部省に勤務され、文部省小学唱歌の編さんにもあたられた。

明治四二年からここに住まわれ、「春の小川」「春が来た」「おぼろ月夜」「紅葉」などの名作を残された。

菱田春草住居跡(ひしだしゅんそう、代々木三−五〇)

ここから向かい側の道をはいり、山谷小学校に沿って左に折れ少し行くと右手にある。

菱田春草は明治末期の日本画壇を飾った画家で(一八七四〜一九一一)長野県飯田市出身、東京美術学校(現、東京芸術大学美術学部)に入学、橋本雅邦に師事して日本画の伝統を学び、その近代化をはかり線描画法を排除して洋画的手法をとりいれた。 |

大山道の道しるべ(代々木3丁目)

|

短い生涯であったが最後をここで過ごした。彼の作品のうち「落葉」「黒き猫」は重要文化財に指定されている。

この道を少し行くと、さきの妙智会通りに出る。この道と小田急線の交点に岸田劉生記念碑(代々木二−四五)がある。

この碑の前の細い道を入って行くと左手に平田神社(代々木三−八−一〇)がある。

国学者平田篤胤(あつたね、一七七六〜一八四三)を祀った邸内社で、文京区にあったが地下鉄線にかかったためここに移ってきた。 国学関係の資料が多数保存されている。

田山花袋終えんの地(たやまかたい、代々木三−九−五)

さきの細い道を行くと出あう。

田山花袋(一八七一〜一九三〇)は群馬県出身で、尾崎紅葉に師事、「文章世界」を主宰、「蒲団」「田舎教師」などの小説、露骨なる描写などの評論によって自然主義文学を確立、晩年は東洋的解脱の境地に安住を求めた。

本区の関係では「東京の三十年」があり、この地域については「上水ぞひの道」の一文がある。

帰途は国電山手線の代々木駅か、小田急線南新宿駅へ出るとよい。

二 甲州街道に沿って――初台から幡ヶ谷・笹塚ヘ

旧玉川上水路跡

初台駅前には、旧玉川上水にかかっていた改正橋が名残りをとどめている。

これから東側の旧水路は遊歩道となっていて、これに沿って高層マンションが建ち並んでいる。 京王線は初台駅を出るとまもなく地上に出るが、このあたりに、鉄道に沿って旧玉川上水路が残っている。

白水学校跡(初台一−五二)

初台駅の北側、甲州街道の角、八千代信用金庫初台支店のあたりは、明治一二年(一八七九)水上忠蔵が開いた私立白水学校跡である。

白水とは泉のことで、泉学校の分校として開かれ、明治一五年には代々木・幡ヶ谷連合村の公立小学校(のちの幡代小学校)となった。

後述の清岸寺に水上先生追慕碑がある。

旗洗池跡(はたあらい、本町一−九−一七)

初台駅から北へ進み甲州街道を渡り、代々木警察署の手前の道を入る。

まもなく左手に旗洗池跡がある。現在は高知新聞社洗旗荘となっているが、東郷平八郎元帥の書を刻んだ碑が残っている。

ここはもと小笠原長生(旧唐津藩士、子爵)の邸で広さ六〇平方メートルほどの小さい池があった。 もとは神田川に注いでいた自然湧水であったが、残念ながら昭和三八年に埋められてしまった。

後三年の役ののち、八幡太郎義家が上洛の時このあたりを通り、この池で源氏の白旗を洗ってかたわらの松にかけてほしたという伝説があり、その白旗はのち金王八幡社の宝物となり、いまに伝えられている。

このことから幡ヶ谷の地名が起ったといわれている。

東京工業試験所(木町一−一)

旗洗池跡から甲州街道に出て元きた道を引返すと、東京工業試験所に出る。

ここは通産省工業技術院の所管で大正一〇年以来この地に移り、わが国工業技術の発展に寄与してきた。近く筑波研究学園都市に移転することになっている。

路傍の石仏(本町一−五三)

試験所の手前の道を北に進む。左の小道に、民家の裏に接して路傍の石仏がある。 元和九年(一六二三)の地蔵その他があり、いまも供養されている。 |

|

新上水跡

石仏から少し行くと、俗に水道道路と呼ばれている広い道路に出る。

ここは明治三一年(一八九八)につくられた代田橋から淀橋にいたる新上水路の跡である。

浄水池(現在の新宿副都心)の掘削剩土を利用して堤を築き、その上に水路を設けていた。

この水路を越える道路は橋やトンネルとなっていて、淀橋側から番号をつけていた。

現在、幡ヵ谷駅近くで賑やかな商店街となっている六号通りなどはその名残りである。

その後、昭和一二年(一九三七)甲州街道の拡幅工事に伴って、地下に導水路を設けたので不用となっていたのを、戦後、道路とし、また、これに沿って都営住宅などがつくられている。

荘厳寺の芭蕉句碑(左)と奥井簡造顕彰碑(右)

荘厳寺(しょうごんじ、真言宗、本町二−四四)

上水道路を渡ってしばらく進むと商店街に出る。

これが不動通り商店街である。

そこを右に少し行って左に入るとある。

この寺の開山は宥悦(ゆうえつ)といい、境内墓地にその舟型墓石がある。

寺では永正年間(一五〇四〜二一)の草創と伝えている。 |

もと環状6号線と甲州街道の交差点に

あった常夜燈(本町2丁目、荘厳寺) |

江戸時代、幡ヶ谷不動の名によって知られており、明治二七年および昭和二〇年の火災にも不動像は焼失をまぬがれたというが、現在は秘仏となっている。

『新編武蔵風土記稿』によると不動の縁起には、次のような由来があったという。

智証(ちしょう)大師が三井寺を開くとき、この不動像を彫刻して本尊とした。

しかし、天慶二年(九三九)平貞盛(さだもり)・藤原秀郷(ひでさと)らが平将門(まさかど)を追討する際、秀郷はこの像に戦勝を祈願し陣中に供奉した。

凱旋ののち、下野国小山郷に安置した。

その後、永禄年中(一五五八〜七〇)武田信玄がこれを甲斐国七覚山あたりに移して崇敬していたが、北条氏政がこれを相模国津久井の地勝院に安置した。

天正一八年(一五九〇)北条氏没落ののちは、徳川家康が代々の武将崇拝の像であることをきき、武蔵国多摩郡宅部(やけべ)村三光院に移した。

その後、延享四年(一七四七)夢の告(つげ)によって当寺に安置することになった、と伝えている。

この不動は江戸時代かなり著名であったとみえ、文化一二年(一八一五)僧敬順はここを訪れ『十方庵遊暦雑記』にその紀行文をのせている。

また、当寺の大師堂は府内八十八ヵ所の第十一番にあたり、次のような石標がある。

御府内八拾八箇所之内第十一番

〔表〕 (梵字) 弘法大師

〔裏〕 享和三癸亥(みずのとい)年五月建之 願主四谷石原市兵衛

〔左〕 従是(これより)十二番中野宝仙寺 十五丁

〔右〕 阿波国藤井寺移 幡ヶ谷荘厳寺 |

なお、境内に「宝永三年十一月六日」銘の庚申供養塔、「宝暦三年八月吉日四ッ谷若者中奉納」

の石狛犬、「暮おそき四谷過けり幣艸履(かみぞうり)はせを」と刻した芭蕉句碑、幡ヶ谷消防組解散記念碑、大東亜戦争戦没者慰霊碑、奥井先生記念碑(もと幡代小学校長)などがある。

酒呑地蔵(さけのみ、本町五−二)

不動通り商店街は、日常生活に必要な生鮮食料品などをあつかう商店が多く、付近にある住宅地の買物街である。

この商店街を通って交番の手前を右に折れ、しばらく行くと本町小学校の脇に出る。

ここにある地蔵様は、酒呑地蔵という変った名で呼ばれている。

江戸時代、宝永五才(一七〇八)に建てられたこの地蔵は、一名子育地蔵ともいわれ、つぎのような伝説がある。

むかし、四谷伝馬町に住む中村瀬平という者は、故あって成長の後に家を出て幡ヶ谷村にきたといい、農家に雇われて農作業や子守りなど一所懸命に働いていた。

瀬平の勤勉さに感心した村人は、三一歳になった正月に彼を招いてご馳走したところ、ふだん飲まない酒に酔った瀬平は川に落ちて水死した。

瀬平は村人の夢枕に現われて、この村から酒呑みをなくすために地蔵を造ってほしいと願ったので、村人たちはさっそく一基の地蔵を建立し、酒呑地蔵と伝えてきた。

幡ヶ谷氷川神社(本町五−一六−二)

酒呑地蔵から少し北に進むと鎮座する。この神社はいつ創建されたか記録がないのでわからない。

『新編武菻風土記稿』には「氷川社村の鎮守なり 荘厳寺持」とある。

また、延宝年間(一六七三〜八一)の地図にも載せられている。

幡ヶ谷が江戸時代以前からの古い地名であり、その鎮守なので古くからあったと思われる。

国府方 長禄年間(一四五七〜六〇)の江戸図に、このあたりに国府方の地名が見えるが、現在はその名が残っていない。 しかし、氷川神社横の道を古くから国府道と呼んでいるので、古い道であると思われる。

子育地蔵(幡ヶ谷一−一)

これから適当な道をえらんで旧水道道路を横切る。

次に六号通り商店街を通って甲州街道に出て、少し新宿方向にもどって歩道橋を渡りおりたところにある。

この地蔵は子育地蔵と呼ばれており、このあたりの低地を昔から地蔵窪といっている。

この地蔵は、江戸時代の貞享三年(一六八八)の建立で、もとはすぐ前にお堂があった。

しかし、甲州街道の道幅を拡げる時、ここの大けやきの跡に移され、多数の人々の浄財によって立派なお堂が作られて安置されている。

牛窪地蔵と道供養塔(幡ヶ谷一−一〇)

甲州街道を西に少し進かと幡ヶ谷駅前に出る。このあたりの高速道路の下は緑化が試みられている。 しばらく行くと左側に牛窪地蔵がある。

正徳元年(一七一一)の建立である。ここもやはり甲州街道の道幅が拡げられたときに移動し、新しいお堂がつくられた。

この付近は地形が少し低くなっているので江戸時代から牛ヶ窪と呼ばれ、雨乞い行事の場所であった。

井の頭、あるいは御供から運んできた水をここで迎え、水不足に悩んでいたこの地方の人々が、農村行事として雨乞いをしていた。

また、この境内にある道供養塔は、もとは中野通りから東南に延びる昔の鎌倉街道に面して建てられていたもので、鎌倉街道の道供養塔であった。

角柱型で造立の年記は不明である。

この道供養塔によって、江戸時代の道供養信仰を知ることができる。 |

鎌倉街道の道供養塔

(幡ヶ谷1丁目、牛窪地蔵境内)

|

珍しい一猿半迦像の庚申塔

(幡ヶ谷2丁目、清岸寺)

|

道祖神・地蔵尊などの交通安全・悪魔退散の呪術(じゅうじゅつ)的信仰とはちがう。

これは橋供養と同じように、道路自体を供養して報恩感謝の念を捧げることにより、交通安全を祈ろうとする全国でも珍しい供養塔である。

清岸寺(浄土宗、幡ヶ谷二−三六−一)

中野通りを北に少し進むと右手に清岸寺がある。

この寺は、寛永元年(一六二四)に石見(いわみ)国津和野出身の呑了(どんりょう)が代々木山谷に創建したと伝えられている。

明治四二年にそこが陸軍練兵場になったので、現在の法界寺跡(元和または寛永のはじめころに創建し、維新前後に廃寺)に移転した。境内に移転記念碑がある。

この寺の門前には丸彫、半迦(はんか)像の如意輪(にょいりん)観音と、「延宝八庚申歳(こうしんのとし)」に造立した笠付型の庚申塔がある。

本堂前の左には、左手に薬瓶、右手は与願印をした鋼製立像の聖観音が建っている。

また、本堂前の右には、魚籠(びく)を持たず、天衣の下に魚を置いた魚籃(ぎょらん)観音がある。

なお、ここには丸彫、立像の地蔵十体がある。いずれもあどけない童子像で、すべて合掌像である。

無縁墓地前に舟型光背(こうはい)、地蔵立像の念仏供養塔が二体ある。

その前には丸彫、立像の六地蔵と、光背をもつ小さい地蔵がある。

ここにはまた、一猿の半迦像、日月を彫った板碑型の庚申塔がある。造立は万治三年(一六六〇)、この半迦の猿像は珍しいものである。

笹塚跡(笹塚二−一二)

甲州街道に出て西へ向かい笹塚駅を過ぎてまもなく、右手にあった。

慶長九年(一六〇四)設置の一里塚という説があるが、確証はない。

古老の伝えでは、中村医院前の交番の前方に、甲州街道が今のように拡張されるずっと以前に、道の南北にあって、笹やぶが生い茂っていたという。

旧玉川上水路跡

甲州街道にもどって歩道橋を渡り笹塚駅の手前の道を行くと、旧玉川上水路跡に出る。

玉川上水は松平伊豆守信綱を総奉行、伊奈半十郎忠治(ただはる)を水道奉行として、承応二年(一六五三)四月に庄右衛門・清右衛門兄弟の手によって着工された。

取水口の羽村から四二キロメートルの四谷大木戸まで掘割りを作り上水を引くという大工事であった。

同年一一月に大木戸まで完成し、翌年六月には御府内まで竣工し通水した。

その水路は武蔵野台地の中央の分水背(台地の尾根)をたくみにたどっている。

渋谷区内では甲州街道の南側をほぼ街道にそって東流していた。現在の新宿御苑の北東に水番所かあって、ここから石樋や木樋を地中に埋めて江戸市中に給水していた。

そして余り水が渋谷川の上流になっていた。

その後、明治三年(一八七〇)から五年まで、村々の産物などを運ぶ通船が許されたこともあったが、明治=二年(一八九八)に代田橋から淀橋まで新上水路が設けられた。

前にも述べたとおり、現在は大部分が遊歩道などになっているが、ここだけは昔の姿を残している。

この旧上水路の上流の世田谷区境あたりが、渋谷区の最高点(約四五メートル)である。

また、ここから下流わずかに世田谷区へ入ったところ(世田谷区北沢五丁目)が、三田用水の分岐点である。

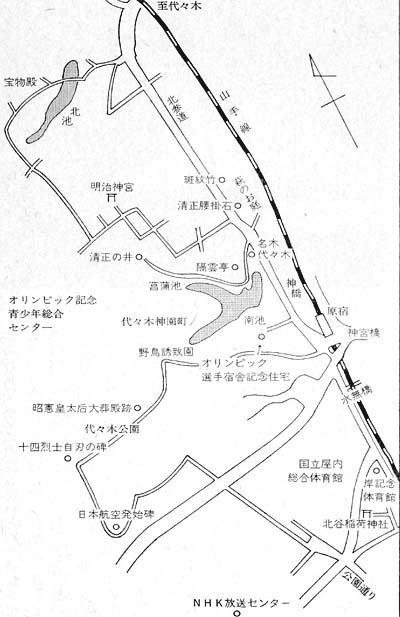

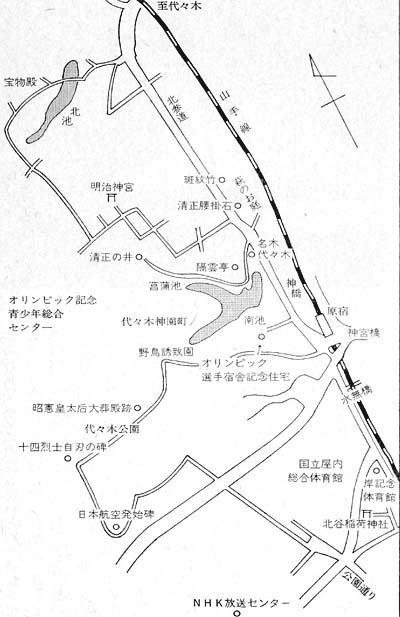

三 小田急線に沿って――代々木上原から参宮橋へ

|

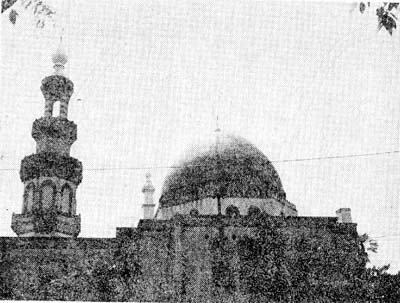

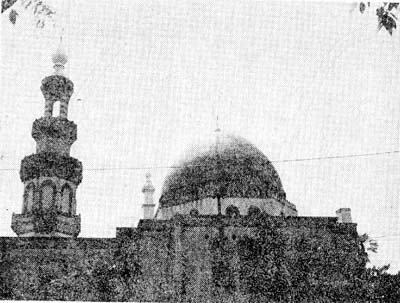

サラセン式ドームの礼拝堂

東京イスラム寺院(大山町1丁目)

東京イスラム寺院(大山町一)

昭和五三年四月から地下鉄千代田線との相互乗入が実施されるようになった上原駅を出て、線路沿いをしばらく下り方向に進む。

俗に水道道路と呼ばれている井の頭通りに出る。 ここに日本では珍しいイスラム教の寺院、東京イスラム寺院がある。

大正六年(一九一七)ロシア革命の際、ロシア領内回教徒・トルコ民族の満洲に避難する者二〇〇〇人余。

とくにザバイカル州および満洲在留の回教徒商人ら約六〇〇人は日本に移住してきたのである。

そのうち約二〇〇人は東京およびその付近に居往した。

そして、タタール族の僧正クルバンカリを中心に、大正一三年に東京回教徒団が結成された。

千駄ヶ谷会館が礼拝所にあてられたが昭和六年(一九三一)には、わが国有志援助のもとに会堂を代々木富ヶ谷に設けることとなった。 |

|

ついで僧正を会長とする日本在住教徒連盟会が組織された。

そのためわが国民も深くこれに同情し、浄財一〇万円を募って寄付したので、昭和一三年五月、ここにサラセン式ドームを持つ礼拝堂が成り、五月一二日に盛大な落成式が行なわれた。

これはじつにわが国に正式に回教が伝来した始めである。

雲照寺(うんしょうじ、真言宗、西原三−三一−二)

代々木上原駅前にもどり左手に上ったところにある。

この寺は明治時代の名僧釈雲照(しゃくうんしょう)の開いた目白僧園の団体が、雲照の没後、生前の高徳を慕い、大正一五年(一九二六)五月に小石川区目自台にあった京都東寺の末寺蔵王寺を現在の地に移して雲照寺と改めたものである。

開基は住職釈真戒である。本尊は不動。観音堂と門は小石川から移し、庫裡(くり)などは鳥尾小弥太子爵の居館を移した。

鐘楼の鐘は興福寺のものを香取秀真らが模し、東京芸術大学で作製した。

釈雲照大和上は、文政一〇年(一八二七)四月一五日に島根県出雲市に生まれた。

天保七年(一八三六)に慈雲上人のもとに入寺・得度(とくど)し、大雄房雲照といった。

明治六年(一八七三)に権(ごん)大講義、翌年大講義に補せられる。

明治一二年(一八七九)高野山に登り、大学林学頭となった。

明治一六年(一八八三)、湯島の霊雲寺で十善会の発会式を行ない、同一九年(一八八六)に目白の新長谷寺に移った。

これが後の目白僧園となった。

明治三二年(一八九九)大僧正に補任し、仁和寺門跡に就任、同四二年(一九〇九)八三歳で遷化した。

境内に雲照の墓がある。

本堂右手に寛文一〇年造立の丸彫、立像の阿弥陀如来がある。

来迎相で、「奉逆修(ぎゃくじゅう)、徹山道無居士」と刻されている。

逆修とは、生前に建立されたという意味で、死後の功徳が大きいと考えられた。

ここには、丸彫、坐像の地蔵と板碑、寛文一二年に造出された青面金剛(六臂=ろっぴ)・天邪鬼・日月・三猿・一鶏を刻んだ板碑型の庚申塔、第十二野戦気象隊の慰霊碑などがある。

田中地蔵(元代々木二四)

雲照寺を出てすぐ下の道を左に進むとまもなく地蔵と庚申塔がある。

これから二つ目の道を右にはいると田中地蔵。

丸彫、立像で、「田中地蔵尊縁起」によれば、元文三年(一七三八)一〇月、向井七左衛門が五穀成就、庶民安楽、子供の延命を祈り、福泉寺領の田地に地蔵尊を安置したといわれる。

その後、寛政二年(一七九〇)、奈良岡寺の観音像を模写し、各尊像の台座を新調して田中地蔵と呼称し、境内に杉を一本植えて目印とした。

毎年七月二四日を縁日とし、農民や子供が集まり、祭典を行なった。

右側の石仏が如意輪観世音菩薩、中央の石仏が鶏亀地蔵菩薩、左の石仏が延命地蔵菩薩といわれている。

三宅雪嶺旧宅(みやけせつれい、初台二−二七)

田中地蔵から代々木八幡の森に向って東へ進み、山手通りを左へ行くと初台坂下も近い。

初台坂をのぼると、右手に三宅雪嶺旧宅がある。 三宅雪嶺(一八六〇〜一九四五)は明治・大正時代の国粋主義を提唱した評論家である。

藩閥政府を攻撃、「日本及日本人」を主宰、著書に『真善美日本人』『宇宙』『同時代史』などがある。 東京都史跡に指定されている。

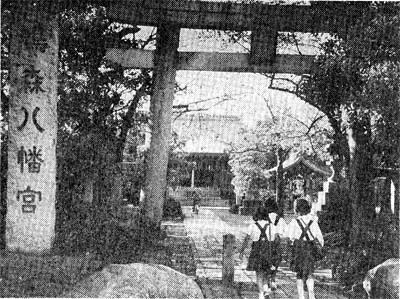

代々木八幡神社と縄文時代遺跡(代々木五−一)

代々木八幡神社は台岬(台地の先端)に位置し、樹木がよく保存されていて渋谷区の保存林に指定されている。

これは宮司の永年にわたる愛護の努力によるものである。

しかし、かって代々木練兵場などからよく目標となった、高くそびえていた黒松も台風の被害などで現在は二本だけとなってしまった。 |

元文3年、田地に安置された田中地蔵

(元代々木24)

|

石段を登って参道を進むと、左手に古代住居の復原家屋がつくられている。

縄文遺跡は、昭和二五年に渋谷区立上原中学校の教諭若林精一氏が教え子だちと発掘発見したものである。

復原住居はその後、国学院大学の樋口清之教授の指導によって区教育委員会でつくった国内第一号のものである。

なお、神楽殿のそばに展示館がある。

出土した石器・土器、発掘当時の写真、縄文時代の集落や生活の様子を示した絵画、人形などが展示されている。

代々本八幡神社は社伝によると、源頼朝の家人荒井宗友が隠居して代々木に移り、建暦二年(一二一一)夢の中で大神から宝珠のような鏡を感得したので小祠を営んだことに始まるといわれ、広大な代々木一帯の鎮守である。

『江戸名所図会』には、頼家の旗本近藤三郎是茂の家人荒井外記智明はゆえあって相州を退き代々木に蟄居して宗友と改名したと記している。

『新編武蔵風土記稿』には荒井宗祐とある。また稲荷社は永正一七年(一五二〇)の鎮座といい、土俗掘出し稲荷と唱えると記している。

もとは、現在の社地を去ること西方四、五〇〇ノートル、俗に元八幡という所にあった。別当寺は福泉寺である。

康正年中(一四五五〜五七)太田道灌が江戸築城にあたって、代々木野の奥深く檜材などの良材をもとめた。

その時、水運を利用して搬出した形跡がある。

と同時に屈指の要害と稀有の景勝を兼備するこの地を卜(ぼく)して城砦を築こうとして、自ら検分すること数度におよんだ、と伝えられている。

拝殿に向かう参道に、代々木の原に陸軍演習場が設けられた(明治四二年)時、直前に居住していた人々が別れを惜んで奉納した訣別の碑がある。

参道をはさんで二基ある燈龍の竿石部分がそれである。

文字は磨耗して読み取りにくいが、拝殿に向かって左側には「大字代々木字深町「明治四十年十一月十一日陸軍練兵場ニ指定セラレタリ常ニ一家ノ如クナル温情深キ住民ハ区々ニ移転スルノ際」、右側には「各々其ノ別ルルヲ惜ミ 又字ノ消サラン事ヲモ想ヒ、玆(ここ)ニ燈ヲ納メテ之ヲ紀念トス 明治四十二年一月建設 良曠拝書」と刻まれている。

この下段に一七の人名も刻んである。

また、古代復原住居の上に「そのむかし代々木の月の ほととぎす」の臼井亜浪の句碑がある。

もと幡代小学校校庭にあった代々幡町の表忠碑も移されている。

この碑の前の石畳の中に国土地理院の三角点の標石がある(海抜三七・二メートル)。

そのほか、拝殿右手奥には富士講の碑が三基ある。

毎年二月一日、節分の真前にこの境内で餅つきの神亊が行なわれる。

その時に保存会の人々によって代々木もちつき歌の行事がある。

福泉寺(ふくせんじ、天台宗、代々木五−二−一)

代々木八幡神社の別当寺で、本尊は薬師如来である。

『新編武蔵風土記稿』によると、昔は浄土宗であったが、江戸時代に天台宗に改めたという。

観音堂にあった十一面観音(一説には平盛久の守本尊)は享禄五年(一五三二)または永正一七年(一五二〇)小糸紋左衛門の祖先弥兵衛という者がこのあたりの土中から発見したものという。 |

練兵場設置により立ちのかされた

住民たちの訣別の碑(代々木八幡)

|

文化三年(一八〇六)観音を清岸寺(もと山谷町にあった)に納め掘出(ほりだし)稲荷として祀った。

この掘出稲荷は現在代々木三丁目の小糸家に所蔵されている。

代々木八幡神社から境内にはいると、左手に富士講の碑、右に六地蔵が建っている。

六地蔵の背後には歴代住持の墓地があり、その中の右奥に読誦(どくじゅ)塔がある。

本堂の正面には地蔵菩薩の立像がある。その右に並ぶのは仏足石(ぶっそくせき)である。

釈迦はその在世中には仏像を造って礼拝し、または経文の記録を許さなかった。

釈迦入滅後、弟子たちが釈迦をしのんで刻んだものといわれている。

陰刻された足型には、指には華文、指の間に縵網、内側から金剛杵・双魚・宝剣・花瓶、中央部には螺玉、踵にかけては二つの月王相、千輻輪および三宝標が刻まれている(「原泉寺由来書」による)。

境内には板碑・写経供養塔もあり、墓地には斎藤弥九郎(明治四年没)の碑がある。

弥九郎は名は善道、号を篤信斎といった。江戸末期の武道家で、剣と砲術に令名があった。

その道場ははじめ飯田町に、のち麹町三番町に移り年兵館といった。

門人三千余人の中には木戸孝允・高杉晋作・井伊直勝など有名な者も多かった。

三番町の道場から毎月何回か門下を連れて代々木の開墾地まできて、自ら指揮して耕作を行なわせ、砲台築造の練習もした。

維新後はこの近くで荼園を開き、代々木茶の名をおこした。

「春の小川」の舞台

代々木八幡神社裘の坂道を東におりると、小田急線の踏切に出る。

この線路沿い東側に、現在は暗渠となっている小川(渋谷川の支流宇田川の上流高骨川)があった。

このあたりの景観を歌ったのが、小学唱歌「春の小川」(大正元年発行)である。

代々木練兵場と代々木八幡台地の間の低地は、さらさらと流れる小川の左右に水田が開け、のどかな田園風景が展開されていたのである。

この歌の作者高野辰之博士は、当時の代々幡村山谷に居住していた。

よく幼いお嬢さんを伴ってこのあたりを散策され、この歌が生まれたと伝えられている。

オリンピック記念青少年総合研修センター(代々木神園町三)

谷間の道を北に向かって進むと右側にある。

受験シーズンになると受験生のホテルにもなるが、一年中青少年の研修場として活用されている。

この建物は昭和三〇年に米駐留軍の独身士官の宿舎として建設されたものである。

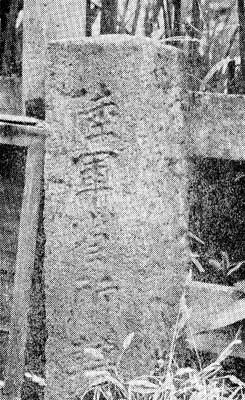

陸軍用地境界石(代々木四―六)

参宮橋のすぐ脇の道端に建っている境界石で、明治四二年、陸軍が代々木練兵場用地を買上げたときの境界を示す。 |

陸軍用地境界石(代々木4丁目)

|

四 明治神宮と代々木森林公園

|

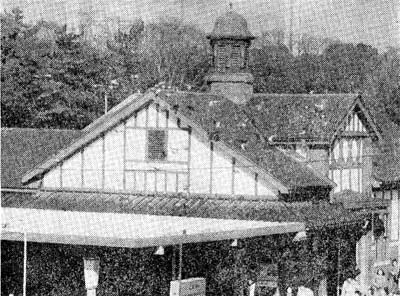

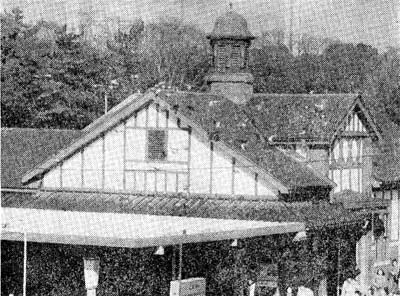

大正以来イギリス調スタイルで親しまれている原宿駅

原宿駅

国電山手線原宿駅か、地下鉄千代田線明治神方前駅を出ると、すぐ明治神宮である。

山手線の前身は日本鉄道の品川〜赤羽線で、開通したのは明治一八年(一八八五)、当時、渋谷区内の停車場は渋谷だけであった。 この原宿駅が開業したのは明治三九年(一九〇六)で、現在の駅よりも代々木寄りにあった。

大正一三年(一九二四)に現在のところに移り、今の駅舎ができたのである。 珍しいイギリス調のスタイルは当時のままで、神宮の森によく調和している。

駅を出たらすぐ神宮に向かわず、ぜひ参道にかかっている歩道橋にのぼって原宿駅と神宮の森、背景の新宿副都心の高層ビル群を眺めてみたい。

それから青山からゆるいカーブで渋谷川の谷を下り、上ってくる表参道とけやき並木、近年ファッションの街・ヤングの街として発展し、日本のシャンゼリゼーと呼ばれている表参道の変貌ぶりは目をみはらせるものがある。 |

|

さて、山手線の上にかかっている神宮橋を渡って神宮に向かうが、この橋に並行して架橋されているのが、東京オリンピックの際につくられた五輪橋である。

明治神宮(代々木神園町一)

明治神宮の御祭神は明治天皇(明治四五年七月崩御)と昭憲皇太后(大正三年四月崩御)である。

天皇は京都の伏見桃山御陵に葬られたが、天皇を崇敬する東京市民から神宮を東京に建設したいという運動が起った。

ゆかりの深いこの地が神宮建設予定地となったのが大正三年(一九一四)、造営は大正四年(一九一五)から同九年(一九二〇)にかけて行なわれ、全国から自発的に労力奉仕に参加した人は一万三〇〇〇人に達し、大正九年一一月一日に鎮座祭が執行された。

一二万坪(約七三ヘクタール)におよぶ広大な神域は、江戸時代のはじめ肥後熊本の藩主加藤家の別邸であったが、寛永一七年(一六四○)に近江国彦根藩主の井伊家の下屋敷となった。

明治維新によって明治六年(一八七三)上地ののち、一旦払い下げられ、同七年(一八七四)買上げられて南豊島御料地となっていた。

南参道を進むと神橋にかかる。この下の流れは、旧御苑内の南池から流れ出ているものである。

参道の左側、旧御苑の入口近くに名木代々木と呼ばれる樅(もみ)の木がある。

渋谷区内のもとの村のひとつ代々木村の地名の起源となった樅の巨木があって、江戸時代の紀行文『十方庵遊暦雑記』には、この木の向こう側に馬を三頭並べても見えないほどの大木であったと書いてある。

幕末に大老職であった井伊直弼(いいなおすけ)は、この木の上に家臣をのぼらせて遠眼鏡で品川冲の外艦を見張らせたとも伝えられている。

この木は昭和二〇年まで枯木として残っていたのであるが、米軍の空襲のおり、高射砲に撃墜された米軍機B29の巨体がこの木の上に落ちて焼亡してしまった。

現在のものは、その後植えられたものである。

大鳥居は台湾阿里山(ありさん)産の檜(ひのき)を原木とした日本一のものであった。

近年、篤志家の献納で新しく建てかえられ、もとの鳥居は武蔵国の一の宮である埼玉県大宮市にある氷川神社に運ばれ、再建されている。

神宮本殿は昭和二〇年四月、B29の来襲によって焼失した。

この悲報に全国から復興資金が寄せられ、仮殿の工事が始まり、一二年五月に還座祭が行なわれた。

現在の本殿は、その後、国内はもちろん海外からも寄せられた浄財によって造営が進められ、昭和三三年一〇月、還座祭が行なわれた。

南神門などは、創建当時のものである。

参拝後西神門を出て宝物殿に向かう。

神苑の木立ちは大正四年に造営が始まってから労力奉仕と共に全国から献木運動が起り各地の青年団は樹木をもって上京し、献木していった。

その総数は約九万五〇〇〇本におよんだ。

その後六〇年を経た現在、下ばえもふえて二五〇種、約一七万本、人工林というよりも一大自然林の様相を示す。

また、数多くの野鳥のすみか伴っている。

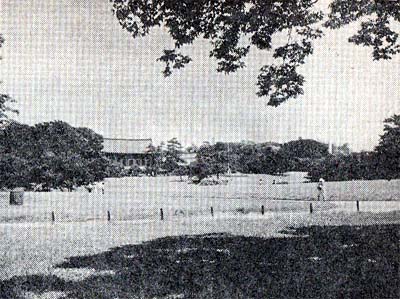

西神門を出てしばらく行くと急に視界がひろがり、ゆるやかに起伏した芝生の彼方に荘重な宝物殿が見える。

この道の左手は、毎年流鏑馬(やぶさめ)の行事が行なわれるところである。

宝物殿は明治天皇・昭憲皇太后の御生前中に御使用になられた品々が展示されている。

これから北池を渡って神苑の中の小路をたどって南参道にもどる。

このあたり、時には雉などの野鳥を見かけることがある。

参集殿の近くの萩の庭の中には、加藤清正が朝鮮から持ち帰ったと伝えられる虎斑竹(斑紋竹)と清正の腰掛石がある。

この石にみだりに触れると瘧(おこり)が起るといわれている。

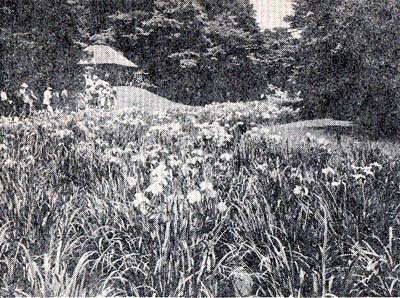

旧御苑は、南豊島御料地であったころである。

この地の風光をこよなく愛された皇后がしばしば行啓されたところで、明治天皇が隔雲亭と袮する御茶屋を建て、四阿(あずまや)を作り、池には菖蒲を植え、回遊歩道を設けて美しい庭園とされた。隔雲亭も戦災で焼失したが、篤志家によって復元された。

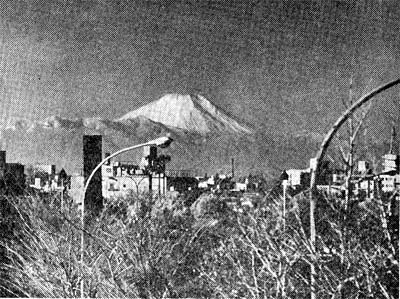

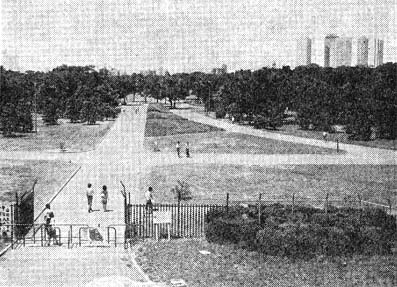

この道路の北側は代々木森林公園となっている。そこの歩道橋から天気がよいときには西の空に富士山が美しく眺められる。 五輪橋の南方に山手線をまたいでいる陸橋は水無橋と呼ばれ、代々木練兵場に往復した都内の軍隊が通行した思い出深い橋である。

岸記念体育館(神南一−一)

山手線沿いの道を通るか、国立競技場の中を通って南に向かうと、道路をはさんで二代目日本体育協会長、岸清一氏を記念して建設された岸記念体育館がある。

ここには、日本体育協会本部をはじめ傘下競技団体の事務局がおかれ、わが国アマチュアスポーツ界の総本山ともいうべきところである。

日本放送協会放送センター(神南二−二)

岸記念体育館から西に向かうとNHKの放送センターに出る。

これも東京オリンピックを機会に移ってきたものである。

放送センターの高さは一〇一・七五メートル、見学者数は五二年度一日平均六一二九人であった。

NHKの北側には四〇〇メートルトラックとサッ力ー場がある。

ここはまた、メーデーとか各種労働組合の大会などが開かれるところとして知られている。

ここから放射二三号道路を歩道橋で越すと森林公園に出る。この歩道橋上からの眺めも素晴らしい。

さきを急がず四方をゆっくり展望したい。

ここでこのあたりの地形と歴史の概要を述べる。

明治神宮と代々木森林公園などは、渋谷区のほぼ中央に北部の幡ヶ谷台地から南方に突出している洪積台地の代々木台地上にある。

この台地面はおよそ海抜三二〜三五メートルで東に渋谷川、西にその支流宇田川の谷がある。

この台地は代々木の原と呼ばれていたが、江戸時代には彦根藩の井伊家(現在の明治神宮の神域)、旗本の林家(現在のオリンピック記念青少年総合研修センター)、信州高島藩の諏訪家(森林公園の東部)、下総結城藩の水野家(現在のNHKとその北部)、和泉岸和田藩の岡部家(国立代々木競技場と岸記念体育館)などの大名や旗本の下屋敷・抱屋敷が大部分を占めていた。 維新後は、神宮神域は御料地、そのほかは民有地となっていたが、明治四二年からは陸軍練兵場となった。

岡部家の下役敷の庭園は通明観と呼ばれ、名園として知られ、『江戸名所図会』にも記載されている。 その庭の中心であった池だけは昭和の初めまで残り、赤松に囲まれた散策地であった(現、岸記念体育館の南方、駐車場あたり)。

練兵場に買上げられる前には一面の茶畑と桑畑で、人家は原宿寄りに一八戸、西側に二〇戸ぐらいしかなかったといわれている。

さて、練兵場になると、工兵はいたる所を掘り返し、歩兵は隅から隅まで踏みちらし、騎兵・砲兵は砂塵をあげて走り回るというわけで、草原は赤土をむき出しにした。 冬は北西の季節風で渋谷方面に、夏は南東の風に吹かれて幡ヶ谷方面に土ぼこりを降らせた。

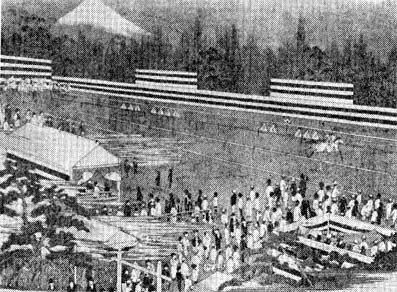

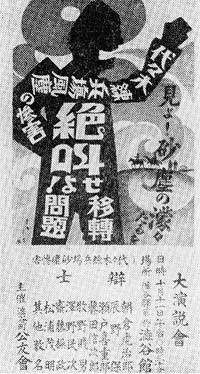

こうした練兵場の風塵の公害に住民たちは立ちあがり、昭和二年(一九二七)一〇月一一日、渋谷駅前の渋谷館で住民大会を開き移転要求を決議した。

そうして、陸軍を相手に練兵場を移転せよという大運動を展開していくのである。

その後、区にも引継がれて運動を継続したが、非常時になるにつれで、うやむやに終ってしまった。 昭和二〇年、敗戦直後から米軍に占領され、米軍家族宿舎がつくられた(ワシントンハイツ)。

これが、東京オリンピックを機会に返還され、家族宿舎は男子選手村、独身士官宿舎は女子選手村となった。 その後、森林公園とオリンピック記念青少年研修センターになったのである。 |

練兵場移転住民大会のビラ

(白根記念郷土文化館蔵)

|

代々木森林公園(代々木神園町二)

歩道橋を渡って森林公園にはいり、左の方に少し行くと、日本航空発始の碑が建てられている。

練兵場ができた翌年明治四三年(一九一〇)一二月一二日から一九日まで、ここ代々木練兵場で日本はじめての試験飛付が行なわれた。

その前年、徳川歩兵大尉はフランスからアンリーファルマン式(複葉機でプロペラは操縦席の後方についていた)を、日野工兵大尉はドイツからグラーデ式(単葉機)を購入して中野の気球隊で組立てた。

飛び上がったのは日野機がさきであったが、徳川機は最終日に高度七○メートル、距離三〇〇〇メートルを飛び、これがわが国の飛行記録第一号となった。

なお、試験飛行のスタートはこの碑の所ではなく、もっと原宿寄りの場所であった。

ここから少し北方、サイクリングコースの内側に十四烈士自刃の碑がある。 |

代々木の森の向こうに新宿高層ビル群を望む

代々木公園

|

終戦後、日も浅い昭和二〇年(一九四五)八月二五日、愛国団体大東塾の塾長代理影山庄平(六〇歳)をはじめ野村辰嗣(一八歳)まで一四人の人々は、敗戦の責任を個人的に受けとめ、自刃して果てた。

それが古式にのっとりあまりにも見事であったので、米軍はとくにその一画に記念碑を建てることを許可した。

渋谷区はこの明治神宮から代々木森林公園一帯の緑地のほか、千駄ヶ谷に新宿御苑の西部の緑地を含んでいるので、全面積の約一〇%が緑地となっている。

帰途は国電山手線の原宿駅か、地下鉄千代田線の明治神宮前・代々木公園駅が便利である。

五 原宿・千駄ヶ谷

延命寺(浄土宗、千駄ヶ谷三−五六−一五)

国電山手線原宿駅坂下口を出て左に少し行くと、原宿駅宮廷ホームがある。 原宿駅は開業当初このあたりにあった。

宮廷ホームに沿って北に少し進み、右にはいると延命寺がある。

本尊は地蔵で、外輪(とかわ)地蔵とか灰毛丸(はいけまる)地蔵と呼ばれる。

はじめ伝通院開山了誉(りょうよ)上人の念持仏であったが、元禄元年(一六八八)ここに地蔵堂を建立したのが始まりである。

山門をはいると左手に延命地蔵、この背後に二列に石仏が並べられ、続いて庚申塔が集められている。 この中に三猿が三面に一猿ずつ彫られている庚申塔があり、珍しいものである。

東郷神社(神宮前一−五−三)

延命寺から区立外苑中学校前に出て、生長の家の脇をはいり、区立中央図書館の前を過ぎて東郷神社に行く。 |

三面に一猿ずつ彫られている庚申塔

(千駄ヶ谷3丁目、延命寺) |

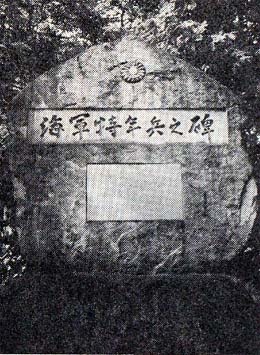

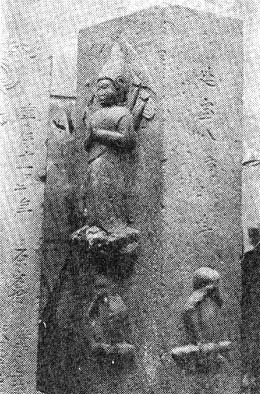

海軍特年兵の追悼碑、

(神宮前1丁目、東郷神社) |

東郷平八郎元帥(日本海海戦の時の連合艦隊司令長官)を祭神とする。

昭和一五年に創建されたが昭和二〇年の戦災で全焼、現在の社殿は昭和三九年に再建された。

境内には潜水艦乗組員の慰霊碑、海軍特年兵(年少兵)の追悼碑などがある。

ここはもと池田侯爵邸で、池には毎年鴨が飛来したと伝えられている。

渋谷区内にたくさんあった戦前の貴族邸のたたずまいをしのぶことができる。

東郷神社に隣接して日本社会事業大学があるが、ここはもと海軍館のあったところである。

土用丑の日に行なわれる“ほうろく灸”

(神宮前3丁目、妙円寺)

|

|

妙円寺(日蓮宗、神宮前三−八−九)

明治通り(環状五号道路)を渡ってまもなく、渋谷川が暗渠化されて遊歩道となっているところを過ぎると、右手に区立心身障害者福祉センターがある。

この脇の道をあがって行くと妙円寺。山門を入って右手に浄行(じょうぎょう)菩薩堂がある。

丸彫、立像合掌の菩薩が安置されている。

この堂だけは戦災で付近一帯が焼け野原になった時も焼け残ったといわれる。

この寺では毎年土用丑(どよううし)の日にほうろく灸の行事が行なわれ、また三月の雛祭りには子供たちが生雛となって雛段に並ぶ行事が行なわれる。

墓地には七代目横綱稲妻雷五郎(明治一〇年三月二九日没、行年八九歳)、侠客薬鑵平五郎(山手五番組消火夫頭取、仁侠をもって有名、嘉永二年五月一九日没、行年七三歳)の墓などがある。

城西地区の風呂屋に勤めた従業員(いわゆる三助)の霊をとむらった坂下家寄子の墓もある。

この寺の前あたりは、原宿村と穏田村との両村公立の穏原小学校があったところである。

この学校は、のちに現在の原宿中学校のところに移ったが、昭和二二年、戦災後の児童激減のため廃校となり、神宮前小学校に統合された。

熊野神社(神宮前二−二−二二)

妙円寺から環状四号道路を左に行き、次の広い交差点を右に折れた場所に鎮座する。

華麗な社殿のこの神社は、青山一帯の総鎮守である。

もとは紀州徳川家の鎮守であったといわれるが、正保年間(一六四四〜四八)に、この付近一帯の町民の願いによって、ここに遷座されたと伝えられる。

祭礼には紀州家の代参もあったという。

旧近衛歩兵第四連隊跡

熊野神社の手前の細い道を行くと、右側に国学院大学幼児教育専門学校がある。

この東側一帯(現在、国学院高校と都立青山高校の敷地)は、終戦までは近衛歩兵第四連隊があったところである。

国学院高校では昭和五二年まで明治二三年に建築された旧兵舎(当時はモダンな鉄筋コンクリート兵舎であった)が一部使用されていたが、五三年に改築された。

勢揃(せいぞろい)坂と龍巌寺(臨済宗、神宮前二−三−八)

国学院大学幼児教育専門学校とその向かいの龍巌寺の間を通る下り坂を勢揃坂という。

鎌倉道のひとつと考えられるが、昔、八幡太郎義家が後三年の役に出陣する時、ここで軍勢を揃えて、奥州に発向したと伝えられている。

龍巌寺の山門を入って右手の奥に、義家が腰を掛けたと伝えられる腰掛石が残っている。

龍巌寺の境内には浅野家の墓地がひときわめだっている。

江戸時代には北斎や広重の浮世絵、『江戸名所図会』に描かれた有名な笠松、またの名を円座の松といわれた名木があって、名所の一つであった。

ここには蛇体弁天という変った石像がある。

また、義家腰掛石のそばに「春もややけしきととのふ月と梅」という芭蕉句碑がある。

戦災で上半部は欠損したが「芭蕉」と楷書の署名があるのは珍しい。

墓地には蘭学者であり、岸和田藩の侍医で、天保一〇年(一八三九)に高野長英らが幕府に捕えられた時に自決した小関三英の墓がある。

お仲だんご跡(神宮前二−一三)

勢揃坂をおりて行くと道は直角に左に折れる。この道を進むと環状四号道路に交差する。 この広い道路を渡ったところあたり(現在、渡辺家具製作作所)に江戸時代から明治初年まで「お仲だんご」の店があった。

『江戸名所図会』や広重浮世絵でも紹介された。このあたりの名所を訪ねた人々の通路にあたり、美人のお仲さんの評刊が高かったと伝えられている。

これは上等の米粉を、つきぬきにして、粟餅のような大きさに切り、蜜をぬり、かな粉をかけ、竹の皮に包んだ、はなはだ野趣に富んだ餅であった。

これは別名「古代餅」ともいわれていたとみえ、金王八幡にお仲が奉納した額には、古代お仲と書いてある。

仙寿院(せんじゅいん、日蓮宗、千駄ヶ谷二−二四−一)

環状四号道路を北上すると、東京オリンピックの時につくられた補助二四号道路と交差する。

左手のトンネルのうえは仙寿院の草地である。この寺の入口は交差点を渡ってすぐ左手になっている。

徳川家康の側室お万の方(養珠院)によって、赤坂の紀伊家屋敷内に草庵が建られたのがはじめである。

正保元年(一六四四)に、お万の方の生んだ頼宣(よりのぶ、紀伊家初代)によって千駄ヶ谷に移された。

もとは、一万八〇〇〇平方ノートルの境内は善美をきわめ、谷中の日暮里に似ているといわれ、新日暮里とよばれた。

浮世絵や『江戸名所図会』にのせられ、紀行文の題材ともなった。

とくに春は桜のために観客群集して酒店をはじめ、団子・田楽の店も出てにぎわったという。

嘉納治五郎記念碑とクーベルタン男爵記念碑(千駄ヶ谷一−一五)

再び環状四号道路を進むと右手の国立競技場入口の右側に日本の柔道の創立者として知られ、オリンピックの種目に持ちこんだ功労者嘉納治五郎記念碑があり、左側には近代オリンピックの創設者クーベルタン男爵記念碑がある。

聖輪寺(しょうりんじ、真言宗、千駄ヶ谷一−一三−一一)

少しもどって観音坂を上ると右手にある。

この寺の創立については『文政寺社書上』に「建立之儀、古来より当地有之候得共、年数不分明候……」とある。

また、『江戸砂子』に「開山行基菩薩、本尊如意輪観世音行基作」として「是を眼玉の観音と云、そのかみ賊米て、本尊の玉眼黄金なりとぬき出しぬ、然るにその所をさらず玉眼を持ちながら、そのまま其所に而死す、御当地にて千余歳をふる霊場にて、浅草観音と当寺なりとぞ」とあり、『新編江戸志』『忘戸往古図説』その他江戸地誌の多くは、こうした所伝をかかけている。

「観音山聖輪寺観音略縁起」によると、神亀二年(七二五)、行基が北越遊行の際、当地において如意輪観音の告示をうけ、それに従って古木により、かの観音像を彫刻したのであるという。

行基菩薩の開基とすることは、寺院縁起の一類型にすぎないけれども、かなり古い由緒をもった寺院であることは確かである。

なお、この本尊観世音像は第二次大戦の戦災によって焼失した。

この寺の門内左手に、身守不動が安置されている。

円光背、背後に火焔を刻んだ不動明王の立像で、別像として矜羯羅(しんがら)、制託迦(せいたか、丸彫、立像)の二童子を伴っている。

この不動明王の功徳によって、門前の観音坂では事故がないという。

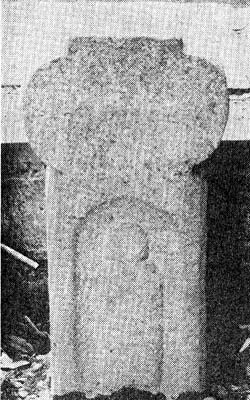

ここには、延宝五年(一六七七)一〇月一六日、元禄三年(一六九〇)五月二八日造立の庚申塔・キリシタン燈籠ともいう織部燈籠がある。

墓地入口には、笠付無縁塔の下に観音・地蔵などを配置した六面塔、丸彫の立像で、宝珠に鍍杖を持ち、錫杖に子供がすがっている像で台石に五人地蔵と刻んだ石仏もある。 |

織部燈籠

(千駄ヶ谷1丁目、聖輪寺)

|

瑞円寺(ずいえんじ、曹洞宗、千駄ヶ谷二−三五‐一)

観音坂を少しあがって左手にある。

この寺は鳰森八幡神社の別当寺であるが、草創については明らかな文献がない。

しかし、江戸時代以前から存在していたと推定されるが、古くは庵室のようなものであったらしく、三代将軍徳川家光のころから一寺としての景観がそなわったらしい。

入口の山門禁葷酒(きんくんしゅ)の石柱には文政元年(一八一八)の文字が刻んである。

境内の無縁塔の最上段に笠付型の六面塔があるが、六面に地蔵を浮彫りにしてある。

このような例は稀有であるという。

また、墓地入口に、丸彫、半迦像の子育地蔵がある、左手に子供を抱き、台座に三界万霊と刻んである。

なお、この地蔵の両脇に三体ずつ並んでいる六地蔵がある。

舟型光背、一体だけ角型に円型光背を彫ってある。台座の文字は、黒衣・昼衣・天華・天月・人福というもので、他に例をみない特殊なものである。

無縁墓地に、駒型、稲穂をくわえた狐などが刻してあり、享保五年(一七二〇)造立の庚申塔と、駒型、稲穂をくわえた狐が彫られ、造立年記不明の庚申塔がある。

これらは稲荷信仰もあわせて表現している点て、渋谷区では珍しいものである。

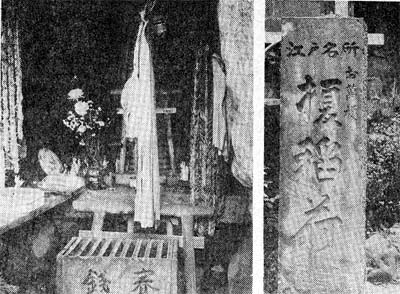

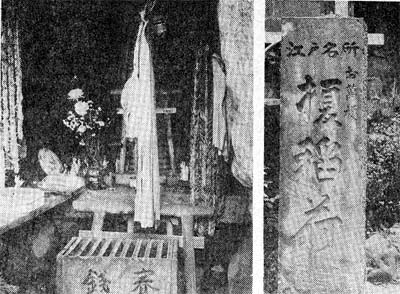

いまでも供物の絶えない榎稲荷(千駄ヶ谷2丁目) |

千駄ヶ谷一帯の総鎮守、鳰森八幡神社(千駄ヶ谷1丁目) |

榎(えのき)稲荷(千駄作谷二−二九)

瑞円寺の西隣りにある。

敗戦まで、瑞円寺前のえのき坂にお万えのきといわれた榎の巨木があった。

上が二つに分かれて人が逆立ちしたようにも見え、その根のところは大きい空洞となっていて、稲荷が祀られていた。

その形による一種の性的信仰からやがては商売繁昌・縁結び・金縁・子授かり・子供の病気平癒と、多方面の俗信仰を集めた。

敗戦後に現在のところに移されたが、今でも楊楊子や飴などが供えられているし、常に新しい供物や幡を見るのは、榎が枯れたあとでも信仰が滅びないことが知られる。

もとは新宿付近の遊女や、堀ノ内詣りの男女の信仰したものが多かった。

一説には、古く紀伊徳川頼宣の生母養珠院おまんの方が信仰したので、おまん榎というともいわれているが疑わしい。

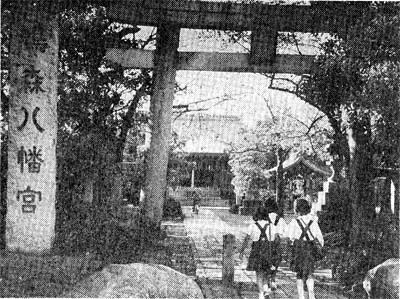

鳩森八幡神社(千駄ヶ谷一−一−二四)

榎稲荷から坂をあがって行くと、千駄ヶ谷一帯の総鎮守鳩森八幡神社がある。

万治三年(一六六〇)の「鳩森八幡宮縁起」には神亀年間(七二四〜七二)草創という口伝と、渋谷金王丸の当社祈願の話をのせている。

『文政寺社書上』もこれにならっている。

また、『江戸名所図会』では、貞観二年(八六〇)に慈覚大師の勧請と渋谷正俊の久寿年間(一一五四〜五六)の社殿造営を伝えている。

いずれにしてもかなり古くから鎮座していたことは確かである。

『文政寺社書上』によると元文五年(一七四○)すでに境内で定芝居を興行していたことが知られる。

この定芝居については、詳細はわからないが、七五坪願済というので一五間に五間くらいのものであったと思われる。

これが延享二年(一七四五)に類焼し、なかなか再興できず、その後は葭簀(よしず)張りの小屋ができて子供手踊りなどを興行していた。

そのほか、定設の水茶屋や楊弓場(小型の遊具の弓で、太鼓の中央につるされた的を狙って射るもので、現在の射的と同じである)などもあって庶民の遊興の場となっていた。

境内には立派な築造富士がある。

『文政寺社書上』には起立は天正年間とあるが「慥(たしか)と相知れ申さず」と書かれている。

安永年間(一七七二〜八一)の築造と推定されている。

これは富士信仰の隆盛に伴い、地元の富士講によって築造されたもので浅間神社を勧請し、えぼし岩・お中道めぐりなどもつくられ、五湖になぞらえた池(現在は花菖蒲が植えられている)までつくられていて、東京に現存する築造富士の中でも築造年も古く形も立派なものの一つである。

拝殿前の狛犬は昭和二九年に寄進されているが、台座には文化十一年(一八一四)の文字が刻んであり、大番町・新屋敷の地名も見られる。

御手洗(みたらし)には「文政三庚辰 新屋敷若者中 六軒町中 長延寺門前家主中」と刻んである。

また、天水桶は文政三年(一八二〇)に新屋敷中から奉献されたものである。

富士山入口の狛犬は享保二〇年(一七三五)に奉献されている。

境内には大東亜戦争の慰霊碑もあるが、この地域は昭和二〇年五月の空襲被災がひどく、戦災死した人々の名前も刻まれている。

御神輿庫(おみこしぐら)に、千駄ヶ谷地域の各町会のほか新宿区の四谷信濃町・霞丘町会(昔、千駄ヶ谷村に含まれていた)の名も見え、氏子区域の広いことがわかる。

北門近くの狛犬は、昭和七年一〇月、千駄ヶ谷町解散記念に奉納されたものである。

なお、千駄ケ谷小学校は明治九年創立当時から明治四三年まで、この境内にあった。

千駄ケ谷村、および同町当時の役場は神社の東方、道路をへだてたところにあり、このあたりが村(町)の中心であった。

この地域は千駄ヶ谷台地の台岬にあたり、社寺の立地には適しているところである。

この神社の裏の角に、享保八年(一七二三)四月一一日造立の庚申塔がある。

旧徳川邸跡(千駄ヶ谷一−一七−二〇)

鳩森八膰神社の北入口から国電中央線千駄ヶ谷駅に向かうと、右手に東京都体育館がある。

このあたりは、江戸時代には紀伊徳川家の下屋敷であった。

のち、大正七年から徳川本家の邸宅となったが、戦後は駐留軍の士官クラブとして使用されていたことがある。

徳川邸は大正七年までは千駄ヶ谷駅に向かう道路の左側にあった。

明治二〇年一〇月には、明治天皇が行幸され、旧徳川家家臣たちの流鏑馬(やぶさめ)を天覧されたことがある。

「風俗画報」明治二三年一月号に插画つきで記載されている。

現在千駄ヶ谷一−一九、安藤氏邸内に明治天皇行幸所の碑と徳川家達公の旧居の碑がある。 |

明治20年、明治天皇天覧の旧徳川家臣たちの流鏑馬

(「風俗画報」より)

|

萩の家(東京新詩社)跡(千駄ヶ谷一−二三)

鳩森八幡神社北門前の交差点にもどり、通称大通りを代々木駅の方に少し進むと、右手に萩の家(東京新詩社)跡の標札がある。

与謝野鉄幹・晶子は明治三七年一一月から四二年四月までここより少しはいったところに住み文筆活動をした。

晶子・山川登美子・茅野雅子共著の歌集「恋ごろも」(三八年)、晶子の歌集「舞姫」(三九年)、「夢の華」「常夏」(四一年)、「明星」第一〇〇号(終刊号)もここで刊行されたものである。

千駄ヶ谷ロータリーと乗馬道跡

大通りをさらに進むと、明治神宮の北参道と外苑を結ぶ道路と明治通りと交差するところに出る。

この交差点はロータリーになっていて、ロータリーの中央にも大きなけやきがあり、風趣を添えていた。

そのうち、高速道路ができたり、交通量の増加に伴って現在のように改造された。

いま、藤田工業前にわずかに往時の姿を残している。

戦前はここから外苑橋まで、外苑と北参道を結ぶ道跡に沿って乗馬道となっていたが、戦後は遊歩道に姿を変え、さらに高速道路と変化した。

修養団の脇の道を東に進むと左手に鳩森小学校がある。

この学校の隣地は、昭和初年には乳牛場があり、中央線の車窓からのどかな風景が眺められた。

新井白石終えんの地(千駄作谷六−一)

鳰森小学校前の道が新宿御苑につきあたったところが新井白石の晩年に住んだところである。

白石は、徳川六代将軍家宣(いえのぶ)・七代家継(いえつぐ)の二代に仕えた儒官である。

学者としては先例のない政治への参加と多くの業績を残したが、八代吉宗の時に失脚した。

享保二年(一七一七)に幕府からこの地を賜り同六年からここに住み失意の日々を送ったが享保一〇年ここで没した。

ここでの『采覧異言』(さいらんいげん)の修訂が絶筆となった。

新屋敷(旗本屋敷群)跡(千駄ヶ谷五丁目一帯)

御苑沿いの道を北に進み、御苑の屏が右に折れているところで、左に道をとると交番の角に出る。

この御苑沿いの代々木・千駄ヶ谷一帯の町は、もと新屋敷と呼ばれたところで、天正一八年(一五九〇)以来、のち高遠藩主となる内藤家の屋敷の一部であったが、元禄一〇年に旗本屋敷となった。 御苑沿いの道が内藤宿新屋敷六軒町とよばれていた。

この道は現在もよく残っているが、武家屋敷のおもかげはとどめていない。

また交番から北の方一帯は幕府御厩(おうま)敷地であったので、代々木駅東側の貨物線踏切に「厩道踏切」の名が残っている。

旧仰徳小学校跡(千駄ヶ谷五−二二)

交番のところから明治通りを少し渋谷方向に進み、歩道橋を渡って代々木駅方向に進むと右手に都営アパートがある。

ここは明治三九年に創立された千駄ヶ谷第二小学校(のちに仰徳小学校と改称)のあったところである。

この学校は昭和二二年、戦災による児童数減少によって廃校となり、鳰森小学校に統合された。都営住宅の一階は商店になっているが、角のマーケッ卜前の道を右に折れると、厩道に出る。 |

千駄ヶ谷の武家屋敷

|

これを左に行くと厩道踏切にあう。 代々木駅付近は、戦前、静かな住宅街であったが、戦後、美容・服装・料理・予備校など各種学校・専修学校・専門学校地域に変貌した。

top

****************************************

|