|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

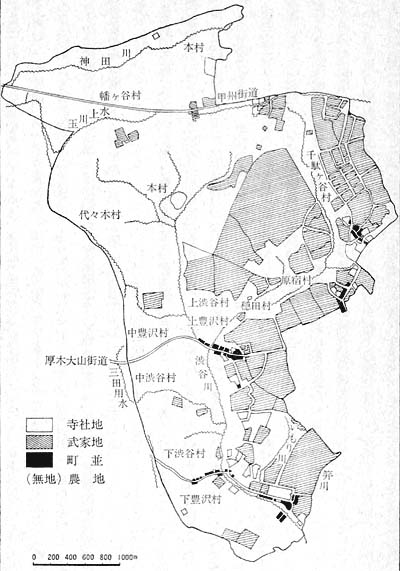

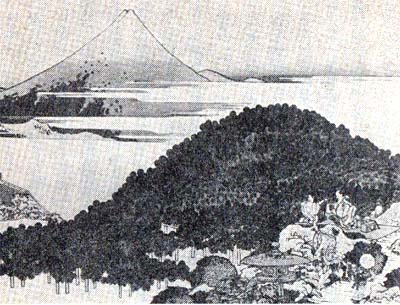

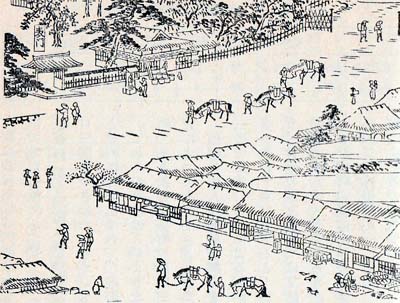

Home丂廰扟嬫偺曕傒乮忋丂拞丂壓乯丂帺慠偲惗妶丂巎愓暥壔嵿嶶曕乮忋丂壓乯丂晅榐

廰扟嬫偺曕傒乮拞乯丂丂丂屲丂峕屗帪戙偺廰扟丂丂椦丂棨榊

丂丂丂丂丂1丂峕屗婜廰扟嬫抧堟偺摿怓

top

丂摽愳壠峃偑娭搶偺怴椞庡偲偟偰峕屗忛偵惓幃偵擖忛偟偨偺偼丄揤惓堦敧擭乮堦屲嬨乑乯敧寧堦擔偺偙偲偱偁偭偨丅

丂偙傟傪峕屗屼懪擖偲偄偄丄偺偪峕屗枊晎偱偼丄偙傟傪婰擮偟偰敧寧堦擔偵敧嶑乮偼偭偝偔乯偺廽媀偲偄傢傟傞峴帠傪峴側偭偰偄傞丅

丂壠峃偺擖崙偟偨偙傠偺峕屗偼丄幀擖傝偺姖尨偵嬤偔丄洎乆偨傞晲憼栰傪朷傓揷幧偵偡偓側偐偭偨偲偄偆丅

丂忛傕拞悽搚昒偺忛娰偺偛偲偒傕偺偱丄娭搶擇巐仜枩愇偺戝戝柤偺嫃忛偲偟偰偼丄偁傑傝偵傕傒偠傔側傕偺偱偁偭偨偲揱偊傞丅

丂偙偆偟偨偲偙傠偵忛妔傪廋抸偟丄壠恇偺壆晘抧傪攝抲偟丄傑偨忛壓偺挰壆乮傑偪傗乯傪妱傝晅偗傞偺偼戝傊傫崲擄側帠嬈偱偁偭偨丅

丂壠峃偼傑偢摉柺偺孯帠忋偺昁梫偐傜杮娵偺廋抸傪庤偑偗丄弴師撪妔丒奜妔傪惍旛偟偰偄偭偨偑丄摨帪偵捈懏壠恇抍偺壆晘妱傝傪峴側偭偨丅

丂奜妔偺庡梫側彅栧乮尒晬偲傕偄偭偨乯偼丄峕屗偐傜曻幩忬偵偺傃偨庡梫摴楬偵捠偠偰偍傝丄偺偪丄偦傟偵偦偭偰晥戙乮傆偩偄乯戝柤傗婙杮乮偼偨傕偲乯偺壆晘偑攝抲偝傟偨丅

丂媿崬栧偺偦偲峛廈岥偺撪摗怴廻偺抧偵撪摗惔惉傪攝偟丄愒嶁栧偺偦偲岤栘戝嶳乮偍偍傗傑乯岥偺惵嶳偵惵嶳拤惉傪抲偄偨偺傕孯帠揑側攝椂偲傒傜傟丄嶳偺庤抧堟偺偙偆偟偨晲壠壆晘偺攝抲偼丄戝帥堾偺埵抲偲傕崌偣偰丄峕屗忛奜懁偵偍偗傞廃摓側杊塹寁夋偲娭學偑偁偭偨丅

丂傑偨彨孯偺偍旼尦偲偟偰偺峕屗偼丄摉慠慡崙嵟戝偺徚旓抧偲側傞傢偗偱偁傞偐傜丄巗拞偺宱塩傕廳梫偱偁偭偨丅

丂峕屗忛壓挰偺杮奿揑敪揥偼丄傗偼傝峕屗奐晎偲偄傢傟傞宑挿敧擭乮堦榋乑嶰乯埲屻偺偙偲偱偁傞丅

丂埲屻嶰戙彨孯壠岝乮偄偊傒偮乯偺崰傑偱偵峕屗偺挰悢偼栺嶰乑乑偵偨偭偟丄偙傟傜偼屆挰乮偙偪傚偆乯偲偄傢傟偰屻傑偱摿暿偵庢埖傢傟偨丅

丂偦偺屻丄柧楋嶰擭乮堦榋屲幍乯偺戝壩偺偁偲師戞偵峕屗偺挰偼奼戝偝傟偨丅

丂廰扟嬫抧堟偺挰乆偼偙偺峕屗忛壓挰偺奼戝婜偵惉棫偟偨偺偱偁傞丅

丂戝懱峕屗偼敧昐敧挰偲偐丄巐棦巐曽偲偐偄偭偰丄偦偺斖埻偼偼偭偒傝偟偰偄側偄丅

丂幚嵺丄峴惌嬫夋偲偟偰偺峕屗偺嫬堟傪柧妋偵愝掕偡傞昁梫偼側偔丄挰偼挰曭峴丄帥幮偼帥幮曭峴丄懞偼戙姱偑巟攝偡傞偺偱偁偭偨丅

丂偟偐偟偨偲偊偽丄帥幮偺摪塅寶棫側偳偺偲偒嫋偝傟傞晎撪姪壔偺応崌偺峕屗丄峕屗暐偄偲偄偆捛曻孻偺帪偺峕屗丄曄巰幰丒柪巕側偳傪宖帵偡傞揾崅嶥応乮偸傝偙偆偝偮偽乯偑埖偆峕屗丄婙杮丒屼壠恖偑峕屗傪弌傞偲偒撏弌傪偡傋偒峕屗側偳偺斖埻偼偦傟偧傟偒傔傜傟偰偍傝丄偙傟偑傑偨怘堘偭偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偦偙偱暥惌尦擭乮堦敧堦敧乯栚晅偐傜榁拞偵採弌偝傟偨巉彂偵懳偟偰丄榁拞偼姩掕曭峴丒挰曭峴偺摎怽傪偆偗偰峕屗偺斖埻傪帵偟偨丅

丂偦傟偵傛傞偲丄帥幮姪壔応偺峕屗晎撪丄揾崅嶥応偺峕屗偺斖埻偑嵦梡偝傟丄慜幰傪崟慄偱丄屻幰偼庨慄偱抧恾忋偵彂偒崬傫偱偄傞丅

丂偙偺庨慄偺撪晹偑偄傢備傞庨堷撪偲偄傢傟偨偺偱偁傞丅

丂偙偺恾偱惣峹偺晹暘傪傒傞偲丄崟慄偱偼丄愮懯儢扟挰丒媨塿乮傒傗傑偡乯挰丒拞壓廰扟懞丒壓朙戲懞側偳偑娷傑傟偰偄傞偑丄戙乆栘丒壐揷丒忋廰扟丒忋拞朙戲側偳偺懞乆偼奜懁偵側偭偰偄傞丅丂偟偐偟庨慄傪傒傞偲丄偙傟傜偺懞乆傕娷傑傟偰偍傝丄庨堷奜偵偼丄拞栰丒杮嫿丒抮怟丒嶰廻丒栚崟丒旇暥扟乮傂傕傫傗乯側偳偺懞柤偑傒偊傞丅

丂偙偺暥惌尦擭偺榁拞偺巜帵偼丄憤崌揑偵偒傔偨傎偲傫偳桞堦偺傕偺偲偄偭偰傛偔丄偦傟偵傛傞偲廰扟嬫抧堟偼戝懱丄峕屗庨堷撪偵擖偭偰偄傞偺偱偁傞丅

丂傕偪傠傫丄偙偆偟偨峕屗偺斖埻偼帪戙偵傛偭偰傕尒曽偑堎側偭偰偄偨偐傜丄峕屗帪戙偺弶婜傑偨偼拞婜崰偱偼丄廰扟嬫抧堟偼峕屗偺奜懁偁傞偄偼愙揰偲傒側偝傟偰偄偨傕偺偱偁傠偆丅

丂偙偺傛偆偵丄廰扟嬫抧堟偼峕屗晎撪丒晎奜偺愙揰偵偁偨傝丄峕屗偺敪揥偲嫟偵丄偦傟偵庢崬傑傟偰偄偭偨偺偱偁傞偑丄偙偆偟偨抧堟揑側摿怓偼峕屗帪戙偺廰扟傪峫偊傞応崌丄偒傢傔偰戝愗側偙偲偱偁傞丅 |

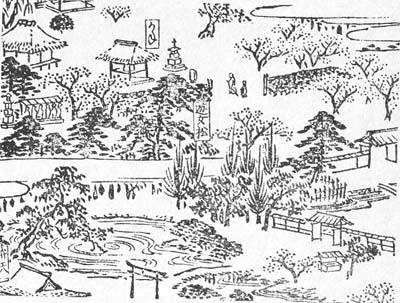

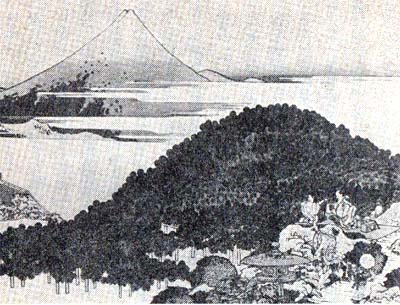

乽峕屗庨堷恾乿乗乗廰扟廃曈晹

|

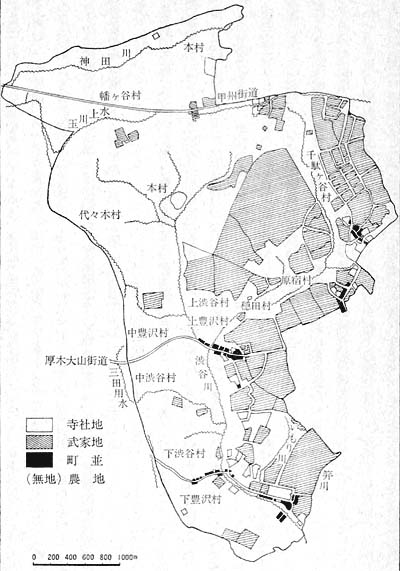

丂尦乆偙偺抧堟偼丄峕屗嬤峹擾懞偺摿怓傪傕偮偲偙傠偱偁傞丅廬偭偰丄巟攝娭學偱偼枊晎捈妽抧傗婙杮抦峴抧偑懡偄偟丄宱嵪揑偵偄偊偽丄峕屗抧夢傝宱嵪偵傛偭偰憗偔偐傜彜昳壿暭宱嵪偺愻楃傪偆偗偰偄偨丅傑偨暥壔揑偵傕峕屗暥壔偺塭嬁傪嫮偔偆偗偨懞乆偩偭偨偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側娤揰偐傜丄峕屗帪戙偺廰扟嬫抧堟傪峫偊傞応崌丄嬤峹擾懞丄晲壠抧偺奼戝丄挰抧偺惉棫丄偲偄偆嶰梫慺傪拰偲偟偰尒偰偄偔偙偲偑揔摉偱偁傠偆偲巚傢傟傞丅 |

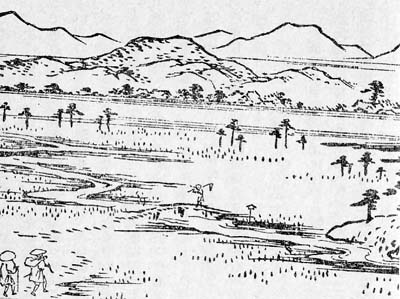

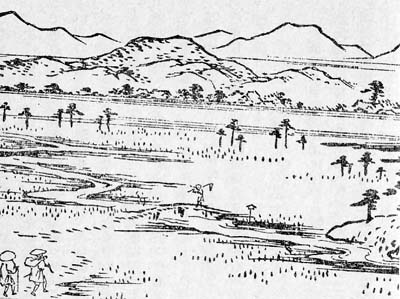

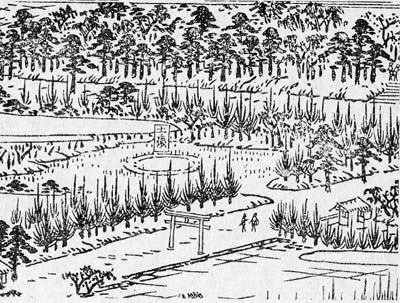

惓曐擭娫晲憼崙彅椞妱崌 |

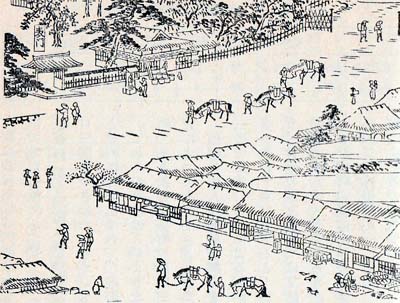

惓曐擭娫朙搰孲彅椞妱崌 |

丂丂丂丂丂2丂懞乆偲椞庡偲擾柉偲 top

丂揤惓堦敧擭乮堦屲嬨乑乯娭搶偵擖崙偟偨摽愳壠峃偼丄峕屗忛偺廋抸丄忛壓挰偺憂愝側偳偲暲峴偟偰丄捈妽憼擖抧乮戙姱巟攝抧乯傗壠恇偨偪偺抦峴抧偺妱摉偰偵拝庤偟偨丅

丂弶婜偺抦峴妱偺曽恓偼丄

丂乮堦乯摽愳壠偺捈妽憼擖抧偼峕屗廃曈偲偡傞丅

丂乮擇乯堦枩愇埲壓偺拞丒壓媺壠恇乮婙杮丒屼壠恖側偳乯偺抦峴抧偼峕屗晅嬤丄峕屗偐傜堦栭攽傝偺斖埻撪偵抲偔丅

丂乮嶰乯戝抦峴庢傝偺壠恇乮戝柤乯偼乮擇乯傛傝傕偝傜偵棧傟偨抧堟偵攝抲偡傞丅

偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺偆偪乮擇乯偺峕屗偐傜堦栭攽傝偲偄偺偼丄戝懱堦乑棦埲撪偲偄偆偙偲偱偁傞偐傜丄晲憼傪拞怱偵憡柾丒忋憤乮偐偢偝乯丒壓憤乮偟傕偆偝乯偺堦晹偵偍傛傇抧堟偱偁傞丅

丂廰扟嬫抧堟偼峕屗嬤愙抧偱偁偭偨偐傜丄傕偪傠傫乮堦乯偺捈妽憼擖抧偲側偭偨懞乆偑懡偔丄傑偨乮擇乯偺婙杮丒屼壠恖偺抦峴抧傕憹偊偰偄偭偨丅

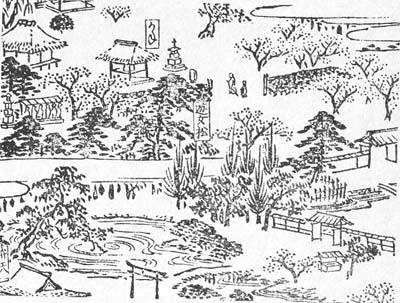

丂戞堦昞偼亀晲憼揷墍曤亁傪婎弨偵偟偰傒偨堦幍悽婭拞崰偺懞崅偲椞庡偱偁傞丅

丂偙偺偆偪揤惓堦嬨擭偵偼偡偱偵戙乆栘懞偺幠嶳壠椞偲壐揷丒尨廻椉懞偺埳夑廜乮偄偑偟傘偆乯抦峴抧偑惉棫偟偰偄傞丅

丂偨偩戙乆栘懞偺擇乑乑愇偼擇戙彨孯廏拤偺擕恖乮傔偺偲乯弶戜嬊乮偼偮偩偄偺偮傏偹乯偵偁偰傜傟偨擕恖椏偵抂傪敪偡傞傕偺偱丄偙傟偑斵彈偺棦偺幠嶳巵偵揱偊傜傟偨傕偺偱偁傞丅

丂壐揷丒尨廻椉懞傪抦峴抧偲偟偨埳夑廜偲偼丄傕偲偼偄傢備傞埳夑棳偺擡幰偱丄斵傜偼杮擻帥偺曄捈屻丄媷抧偵偨偭偨壠峃傪寈屌偟偨偲偄偆場墢偱娭搶擖崙偵嵺偟偰峕屗偵彚偝傟丄摨怱恎暘偲偟偰彅斣偵暘懏偝傟偨偺偱偁傞丅

丂斵傜偵偼戝撽媼抧偲偄偭偰壐揷丒尨廻傪娷傓幍儠懞偑愝掕偝傟偨丅

丂戝撽媼抧偲偼丄慻暿偵堦妵偟偰偁偰偑傢傟偨抦峴抧偱偁傞丅

丂偝偰戞堦昞偱拲栚偝傟傞偺偼丄廰扟懞榋敧敧愇榋搇偺抧偑堦乑媼偵傢偗傜傟偰偄傞偙偲偱偁傞丅

丂幚偼偙偆偟偨擖慻暘鉎偲偄偆宍偼丄峕屗嬤峹擾懞偱偼偐側傝堦斒揑偵傒傜傟傞偙偲偱丄堦恖偺婙杮偑壗懞偵傕傢偐傟偰彮偟偢偮媼梌偝傟偨偁傜傢傟偱傕偁傞丅 |

|

丂偨偲偊偽丄廰扟懞偱屲敧愇傪媼偝傟偨屗揷幍撪惌廳乮傑偝偟偘乯偼丄懠偵壓憤崙妺忺乮偐偮偟偐乯孲傗憡柾崙側偳偱崌偣偰嶰嶰乑愇梋偺抦峴抧傪傕偭偰偍傝丄嶰塝屲榊嵍塹栧媊弐偼丄廰扟懞幍乑愇偺傎偐搒拀乮偮偯偒乯孲愳岦懞嶰屲愇丄懡杻孲媼揷懞擇榋愇丄摨墶崻懞擇擇愇偲傢偐傟偰偁偰偑傢傟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂師偵偙偺廰扟懞偺暘懞偵偮偄偰傒偰偍偙偆丅

丂傑偢廰扟懞偺堦懞偼忋廰扟丒拞廰扟丒壓廰扟偺嶰儠懞偵傢偐傟丄傑偨偝傜偵忋朙戲丒拞朙戲丒壓朙戲偺奺懞傪暘弌偟丄崌寁榋儠懞偵傢偐傟偨偺偱偁傞丅

丂廰扟懞偺嵟弶偺暘懞偺棟桼偵偮偄偰偼柧傜偐偱偼側偄偑丄嬤峹擾懞偲偟偰偼懞崅傕懡偔丄峀偄懞偱偁偭偨偆偊偵丄慜弎偺偛偲偔擖慻憡媼乮偁偄偒傘偆乯偺暋嶨側忬嫷偑峫椂偝傟偨傕偺偱偁傠偆丅

丂偦偺帪婜偵偮偄偰傕柧妋偱偼側偄偑丄姲暥堦乑擭乮堦榋幍乑乯偵偼偡偱偵拞廰扟懞偺婰嵹偑傒偊丄偍偦傜偔姲暥弶擭偺暘懞偱偼側偄偐偲峫偊傜傟偰偄傞乮亀怴廋廰扟嬫巎亁乯丅

丂忋拞壓偺嶰儠懞偼傕偪傠傫旘抧乮偲傃偪乯偼偁傞偑丄廰扟懞傪偍偍傛偦杒晹丒拞晹丒撿晹偺嶰偮偵暘妱偟偨傕偺偱丄忋廰扟偼媨塿嶁丒摴尯乮偳偆偘傫乯嶁傛傝杒丄塅揷愳挰傗恄媨慜偺曽柺偱偁偭偰丂忋捠傝偲偄偆柤徧偼偦偺柤巆傝偱偁傠偆丅

丂師偵拞廰扟懞偼偦傟傛傝撿懁丄偮傑傝摴尯丒媨塿椉嶁偺撿偱偁偭偰丄偄傑偺嶗媢傗廰扟嶰挌栚側偳偺抧堟丄拞捠傝偺抧柤偑偦偺柤巆傝偲傒傜傟傞丅

丂偝傜偵壓廰扟懞偼偦傟傛傝撿丄宐斾庻曽柺偱偁偭偰丄壓捠傝偺抧柤傪巆偟偰偄傞丅

丂偝偰忋廰扟丒拞廰扟丒壓廰扟偺嶰儠懞偼尦榎敧擭乮堦榋嬨屲乯偵専抧偑峴側傢傟丄廬棃丄柍崅偱偁偭偨栰暷栰慘応偵漿乮偝偍乯偑擖傟傜傟偨丅

丂偙偺暘偼枊晎戙姱偺巟攝偵懏偟偰偄偨傕偺偱偁傞偑丄堦乑擭偵偄偨偭偰丄偙偺怴崅偼暿懞偲偟偰撈棫偟偨偺偱偁傞丅

丂偡側傢偪忋廰扟懞偐傜偼忋朙戲懞偑丄拞廰扟懞偐傜偼拞朙戲懞偑丄壓廰扟懞偐傜偼壓朙戲懞偑暘棧撈棫偟偨偺偱偁傞丅

丂廬偭偰偙傟傜偺嶰朙戲懞偼偡傋偰敤偺抧偱丄偦偺愇崅偼丄忋朙戲懞嶰擇愇嶰搇敧彙堦崌丄拞朙戲懞堦堦嬨愇嬨搇屲彙榋崌丄壓朙戲懞堦嶰嬨愇巐搇巐彙擇崌偱偁偭偨丅

丂偙傟傜偼慜弎偺傛偆偵偡傋偰枊晎戙姱巟攝抧偱偁偭偨偐傜丄偙偺帪崌偣偰嶰乑乑愇庛偺憹愇偵側偭偨傢偗偱丄偙偺専抧暘懞偺惌嶔偼丄枊晎偺擭峷憹廂嶔偡側傢偪嵿惌棫捈偟偺堦娐偲偟偰峴側傢傟偨傕偺偲傒傜傟傞丅

丂師偵戞堦昞偡側傢偪亀晲憼揷墍曤亁埲屻偺抦峴抧偺曄壔傪傒傞丅

丂傑偢宑埨乮堦榋巐敧亅屲擇乯偺弶擭偵丄戙乆栘懞撪堦擇愇榋搇偑峛斻摽旤斔庡乮堦枩擇愮愇乯埳扥峃彑偺強椞偲側偭偨丅

丂堦曽幠嶳嬨塃塹栧屻幒抦峴暘偼丄偦偺柡偑懢揷峃栁偵壟偟偨偺偱丄懢揷壠偵宲偐傟丄偦偺巕峃廳偺偲偒彸墳擇擭乮堦榋屲嶰乯偵抦峴丄壛偊偲側傝丄傑偨愭偺埳扥壠椞傕尦榎堦堦擭乮堦榋嬨敧乯偵廂岞偝傟丄戙乆栘懞偼慡懞枊晎捈妽椞偲側偭偨丅

丂傑偨偙偺尦榎偛傠偵偼廰扟懞偱傕屗揷丒搰揷丒旜嶈偺嶰婙杮壠椞偑偁偄偮偄偱忋抦偲側偭偨丅

丂偲偙傠偑丄懠曽丄怴偟偔帥幮椞偑愝掕偝傟偰偄偭偨丅

丂姲暥埲屻偺忬嫷傪傒偰傒傞偲丄姲暥嶰擭乮堦榋榋嶰乯廰扟懞堦乑乑愇偑壓扟乮偺偪搾搰堏揮乯崻惗堾椞偲側傝丄摨屲擭偵偼戙乆栘懞偺堦乑乑愇偑愒嶁嶳墹幮椞偵丄摨偠偔堦屲愇偑幣恄柧幮椞偵側傝丄掑嫕擇擭乮堦榋敧屲乯偵偼廰扟懞撪嶰愇嬨搇梋丄偑惣媣曐揤摽帥椞偵側傝丄尦榎榋擭乮堦榋嬨嶰乯偵戙乆栘懞撪偺敧乑愇偲愮懯儢扟懞撪偺擇乑愇偑崻惗堾椞偵側偭偨丅

丂偦偺屻偼壐揷丒尨廻椉懞偺埳夑廜偺鑽強乮偗偭偟傚乯暘偑偦偺偮偳枊晎椞偵曇擖偝傟偨傎偐丄抦峴宍懺偵堎摦偼側偐偭偨丅

丂廬偭偰丄摉抧堟偺巟攝娭學偼傎傏尦榎婜偵埨掕偟偨偲傒偰傛偄傢偗偱偁傞丅

丂偝偰丄偙偆偟偨椞庡偵懳偟偰懞偺懁偼偳偆側偭偰偄偨傠偆偐丅懞偵偼柤庡丒擭婑乮慻摢乯丒昐惄戙偲傛偽傟傞懞栶恖偑偄偨丅

丂偙傟傪懞曽嶰栶偲傕偄偭偰偄傞丅

丂晛捠偼堦懞堦柤庡偑尨懃偱偁傞偑丄摉抧嬫偺傛偆偵丄枊晎椞丒婙杮丒帥幮椞側偳堦懞偑偄偔偮傕偺媼暘偵暘傟偰偄傞応崌偼丄偦傟偧傟媼暘偛偲偵暿乆偵懞栶恖偑偍偐傟傞偙偲偑懡偐偭偨丅

丂摉帪偺屆暥彂側偳傪傒傞偲丄摉抧嬫偺懞乆偼傎偲傫偳偦偆偟偨宍傪偲偭偰偄偨傛偆偱丄偨偲偊偽丄堦懞偑幍媼偵傢偐傟偰偄傞偲丄偦傟偧傟偵懞曽嶰栶乮傓傜偐偨偝傫傗偔乯偑偍偐傟偰偄傞丅

丂幍媼側傜偽堦懞偵幍恖偺柤庡偑偄偨偺偱偁傞丅

丂柤庡偼懞栶恖偺挿乮偍偝乯偱堦懞傪戙昞偟丄椞庡偺柦傪偆偗偰懞撪偺摑惂傗峷慸偺妱摉丒廂擺傪偼偠傔偲偡傞條乆側幚柋偵偁偨傞丅

丂偦偺怑柋偼戝曄峀斈偱偁偭偰丄懞撪偱傕桼弿偁傞壠丄晉擾丄柤朷丒庤榬偺偁傞幰偱側偗傟偽嬑傑傜側偐偭偨丅

丂悽廝丒擭斣丒擖嶥乮偄傟傆偩乯側偳偺偊傜傃曽傕偁傞偑丄懡偔偼堦掕偺壠嬝偵屌掕偡傞孹岦偑偁偭偨偺偱偁傞丅

丂廰扟嬫抧堟偱屆偔偐傜搚抧偵幚椡傪傕偪柤庡傪嬑傔偨椺傪擇丄嶰偁偘傞偲丄傑偢忋廰扟偵偼揷拞巵偑偄偨丅

丂摨巵偺愭慶偼嶿婒乮偝偸偒乯懢榊捈崅偲偄偄丄暥惓擭娫乮堦巐榋榋乣榋幍乯弜壨乮偡傞偑乯偺揷拞乮摗巬巗乯偐傜廰扟偺抧偵堏廧偟偨偲揱偊丄枊枛傑偱堦巐丄屲戙偵側傞偲偄偆丅

丂壓廰扟偵偼栰嶈丒娾嶈椉巵偑偄偨丅

丂偲傕偵拞悽偺廰扟巵偺枛棳偲揱偊偱栰嶈巵偼宑挿埲屻柤庡傪楌擟偟丄尦暥擇擭乮堦幍嶰幍乯壓廰扟懞偺偆偪栰嶈慻傪暘棧撈棫偝偣偨丅

丂栰嶈慻偼擭峷妱晅偦偺懠堦懞偺傛偆偵埖傢傟偨偺偱栰嶈懞偲傕傛偽傟偰偄傞丅

丂娾嶈巵偼壓廰扟懞杮慻枊晎椞偺柤庡傪悽廝偟丄揤曐擭娫乮堦敧嶰乑乣巐巐乯偵偼屼戦応漬乮偙偟傜偊乯恖懌娞愾乮偒傕偄傝乯傪嬑傔偰晑帩傪偆偗丄昪帤屼柶偲側偭偨丅

丂偝傜偵壐揷懞偺斞旜巵偼屆偔崱愳巵偵丄偮偄偱寢忛廏峃偵巇偊偨偲揱偊丄宑挿偺偙傠搚拝偟偰柤庡傪悽廝偟偨丅偙偺傎偐丄偙偆偟偨媽壠偑奺懞偵懚嵼偟偨偺偱偁傞丅

丂懞乆偼柤庡偺巜嚯偺傕偲偱奺庬偺峷慸傪晧扴偟偨丅懞偺擾柉偺晧扴傪戝偒偔傢偗傞偲丄乮堦乯杮擭峷丂乮擇乯晅壛惻丂乮嶰乯嶨惻丂乮巐乯壽栶丂乮屲乯彅忋擺暔側偳偵嬫暘偝傟傞丅

丂杮擭峷偼杮搑暔惉乮傎傫偲傕偺側傝乯偲傕偄偄丄専抧挔偵搊榐偝傟偨杮揷敤偵偐偗傜傟偨婎杮揑側擭峷偱丄晛捠屲岞屲柉丒巐岞榋柉側偳偲偄偆偺偼偙偺杮擭峷偵偮偄偰偄傢傟傞偺偱偁傞丅

丂枅擭丄晅壛惻側偳偲嫟偵椞庡偐傜擭峷妱晅忬乮柶忬乯偵婰偝傟偰丄偦偺擭偺暘偑懞偵晩壽偝傟傞丅

丂柤庡偼懞柉偺帩崅偵墳偠偰偙傟傪妱摉丄廂擺偟偰椞庡偺憼偵擺傔傞偺偱偁傞丅

丂 丂 |

廰扟偺擾懞晽宨乮亀峕屗柤強恾夛亁傛傝乯

|

丂摉抧嬫偼戞擇昞偺傛偆偵丄偐側傝揷崅偑懡偄懞傕偁偭偨偑丄揷偺擭峷偼暷丄敤偺擭峷偼嬥擺偑尨懃偲偝傟側偑傜傕丄峕屗拞婜埲屻偼偡傋偰嬥擺偵側偭偨懞偑懡偐偭偨傛偆偱偁傞丅

丂師偺晅壛惻偲偼岥暷乮偔偪傑偄乯丒岥塱乮偔偪偊偄乯丒弌栚暷乮偱傔傑偄乯偦偺懠偺柤栚偺傕偺偑偁傜偰丄偄偢傟傕杮搑暔惉偵懳偟偰斾棪傪傕偭偰晅壛偝傟傞惻偱丄椞庡傗抧堟丒帪婜偵傛偭偰嵎偑偁偭偨丅

丂嶨惻偵偼杮擭峷埲奜偵懞乆偺愇崅傪婯弨偵偟偰晩壽偝傟愇崅妡暔丄杮揷敤埲奜偺嶳椦丒尨栰丒壨奀側偳偵偐偗傜傟傞彫暔惉丄悈幵丒愳慏偦偺傎偐岞嫋偺塩嬈偵偐偗傜傟傞柣壛乮傒傚偆偑乯丒塣忋乮偆傫偠傚偆乯側偳偑偁偭偨丅

丂師偺壽栶乮偐傗偔乯偲偟偰偼丄廻墂偺宲棫恖懌偵廬帠偡傞彆嫿栶丄戦応廃曈偺懞乆偵偐偗傜傟傞戦応屼梡恖懌丄摴楬丒嫶椑丒墎偐偳偺晛惪恖懌丄枊枛懡抂偺偲偒壽偝傟偨寈屌恖懌側偳丄偦偺庬椶偼懡偐偭偨丅

丂偙偺偆偪彆嫿栶傪傒傞偲丄摉抧偲偟偰偼丄峛廈奨摴撪摗怴廻偺彆嫿偲偟偰愮懯儢扟丒壐揷丒忋廰扟丒戙乆栘丒敠儢扟偺奺懞偑巜掕偝傟丄尨廻懞偑捛壛偝傟偨丅

丂搶奀摴昳愳廻彆嫿偲偟偰偼拞廰扟丒壓廰扟偍傛傃朙戲嶰儠晅偑巜掕偝傟丄忋廰扟丒壐揷丒尨廻丒戙乆栘懞側偳偑壛彆嫿偲側偭偰偄偨丅

丂傑偨拞嶳摴斅嫶廻偵偼敠儢扟丒戙乆栘椉懞偑壛彆嫿偲偟偰怗乮傆乯傟偁偰傜傟傞偙偲偑偁偭偨丅

丂偙傟傜偺懞乆偼悘帪岞梡偺捠峴偑偁傞偛偲偵丄廻応偺栤壆偐傜恖懌偲攏悢偺怗摉偰傪偆偗丄師廻傑偱偺宲棫楯摥偵廬帠偟偨偺偱偁傞丅

丂師偵彅忋擺暔偲偼椪帪偵壽偣傜傟傞傕偺偱偁傞偑丄忋擺嬥丒屼梡嬥偺傎偐嶨懡側庬椶偺尰暔偱偺忋擺偑偁偭偨丅

丂偙傟傜偺偆偪丄摉抧堟偵摿桳側忋擺暔偵偮偄偰傆傟偰偍偙偆丅

丂摉抧堟偵摿桳偲偄偭偰傕峕屗嬤嵼偺懞乆偵壽偣傜傟偨傕偺偱偁傞偑丄偦偺戙昞揑側傕偺偲偟偰師偺傛偆側庬椶偑偁偭偨丅

丂偡側傢偪丄杮娵丒惣娵偁傞偄偼屼峀晘屼梡偺悪擵梩丒徏擵梩丒巬栘丒徏拵丒楅拵丒澹側偳丄杮娵丒惣娵屼晽楥屼梡偺搷擵梩丒屼捘強屼梡偺嶗擵梩丒偆偳崻丒妶愒壼瀵乮偄偒偁偐偑傑乯丄惢栻強屼梡偺惗鍨鍟乮偄偒偙偆傕傝乯丒栻憪丄偦偺懠戃鍤挶乮傆偔傠偖傕乯丒灞乮偗傜乯丒奀榁枲拵乮偊傃偯傞傓偟乯側偳懡庬懡條偱偁偭偨丅

丂偙傟傜偺偆偪徏拵丒楅拵丒寀側偳偼娤徿梡丄惗鍨鍟偼惢栻梡丄悪丒徏偺梩側偳偼夅尛傝丄搷偺梩偼偁偣傕杊巭梡丄灞傗奀榁枲拵側偳偼戦偺帞椏偱偁偭偨丅

丂偙傟傜忋擺暔偵懳偟偰偼堦掕偺戙慘傗塣憲恖懌捓偑壓晅偝傟偨偑丄偄偢傟傕掅楑側傕偺偱偁偭偨丅

丂懞乆偵懳偟偰偼枅擭偦偺庬椶偲暘検偺晩壽偑偁傝丄摉弶偼椪帪偺惈奿偱偁偭偨偑丄偟偩偄偵峆忢揑偲側偭偨丅

丂懞偱偼榁庒抝彈偑憤弌偱嵦廤偵偮偲傔傞傢偗偱偁傞丅

丂偙偲偵晽楥梡偺搷偺梩傗椏棟偵揧偊傞嶗偺梩側偳偼丄堦枃堦枃偺梩傪嬦枴偟丄宍傛偔惍偊側偗傟偽側傜偢丄夅尛傝梡偺悪傗徏偺梩偵偟偰傕傗偼傝懱愊偑廳傫偤傜傟偨丅

丂傑偨愒壼瀵傗奀榁枲拵丒鍥側偳偼惗偒偨傑傑偱側偗傟偽側傜偢丄偟偐傕憗偄帪婜偵採弌傪媮傔傜傟傞偺偱丄嵦廤偼側偐側偐嬯楯偱偁偭偨偲偄偆丅

丂懞乆偱偼忋擺暔偺憹壛偵傛偭偰丄彫昐惄偼偄偨偔擄廰乮側傫偠傘偆乯偟丄偟偽偟偽尭柶偺扸婅傪偟偰偄傞桳條偱偁偭偨丅

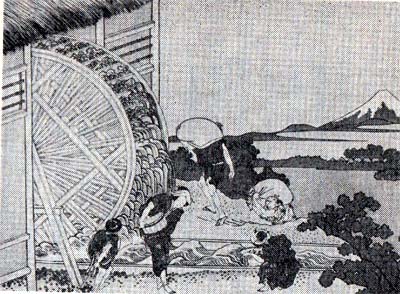

丂丂丂丂丂3丂戦庪傝偲擾柉 top

丂愴崙偺晲彨偨偪偑戦庪傝傪汙傫偩偙偲偼傛偔抦傜傟偰偄傞偑丄摽愳壠峃傕晲巑偺楙晲傗柉忣偺嶡抦傪偐偹偰丄帺傜彅戝柤傗婙杮傪棪偄偰偟偽偟偽戦庪傝傪峴側偭偨丅

丂偦偺嵺丄峕屗嬤峹偺尨栰側偳偑奿岲偺戦応偲偟偰棙梡偝傟偨丅

丂嶰戙彨孯壠岝傕偝偐傫偵曻戦偟丄摉廰扟嬫抧堟偵傕偄偔偮傕偺揱偊偑偺偙偭偰偄傞丅

丂偨偲偊偽忋廰扟偺挿愹帥偱偼丄彨孯壠岝偑戦庪傝偺偮偄偱偵棫偪婑傝丄娤壒墢婲傪偒偄偰姶偠擖傝丄帥堟偺峷慸傪柶偠偨偲揱偊丄愮懯儢扟敧敠幮偱偼丄宑埨擇擭彨孯屼惉傝偺偲偒楅妡偲偄偆柤偺戦偑恄慜偺徏偵偲傑偭偨偺偱丄埲棃偦偺徏傪乽楅妡偺徏乿偲偄偆偲揱偊偰偄傞丅

丂摨偠傛偆側榖偼愮懯儢扟庘岝帥偵傕偁偭偰丄偙偙偱偼戦偺柤偼梀彈偲偄偄丄偦偺徏傪乽梀彈偺徏乿偲揱偊傞丅

丂傑偨戙乆栘懞偺戝惓堾乮攑帥乯偵偼曻戦偺帪偺屼拑壆偑偁傝丄彨孯壠岝偺媥宔強偵側偭偨偲偄偆丅丂偲偙傠偑屲戙彨孯峧媑偼惗椶楓傒偺椷偺庯巪偐傜丄偄偭偝偄梀椔傪傗傔丄戦彔傗捁尒栶恖傪柶偠丄偦偺壆晘側偳傪攑偟偨丅

丂榋戙壠愰丒幍戙壠宲偼丄惗椶楓傒偺椷偼攑巭偟偨偑丄戦庪傝偼暅妶偝傟側偐偭偨丅

丂偟偐偟敧戙媑廆偵側傞偲帠懺偼堦曄偟丄晲巑偺楙晲偺偨傔戦庪傝偼暅慜偝傟丄偦偺惂搙傕惍旛偝傟偰丄慜偵傑偟偰偝偐傫偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂媑廆偼屼戦晹壆傪暅妶偟丄怴偨偵戦彔摢埲壓丄戦彔慻摢丒戦彔傗斍尒栶恖偦偺懠傪擟柦偟丄傑偨戦応傪惍旛偟偨丅 |

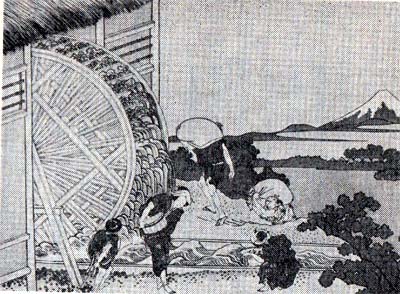

愮懯儢扟庘岝帥偺梀彈偺徏乮亀峕屗柤強恾夛亁傛傝乯

|

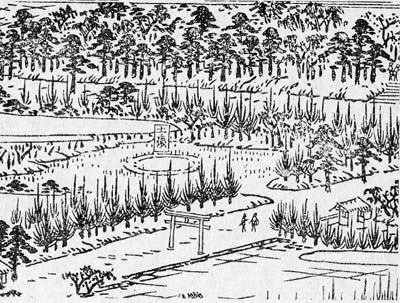

丂彨孯偺戦応偲偟偰偼丄嫕曐尦擭乮堦幍堦榋乯偵峕屗夢傝嬨椞偑巜掕偝傟丄摨嶰擭偵榋嬝乮妺惣丒娾暎丒屗揷丒拞栰丒栚崟丒昳愳乯偵嬫暘偝傟偨丅

丂摉抧堟偺偆偪敠儢扟丒戙乆栘丒愮懯儢扟偺嶰懞偼拞栰嬝偵丄尨廻丒壐愳丒廰扟嶰儠懞丄朙戲嶰儠懞偼栚崟嬝偵懏偟偨丅

丂偙傟傜偺奺嬝偺拞偵偼丄傕偪傠傫枊晎椞丒戝柤椞丒婙杮椞丒帥幮椞側偳條乆側椞桳宍懺傪傕偮懞乆偑娷傑傟偰偄偨傢偗偱偁傞偑丄偙傟傜偺懞乆偼丄椞搚娭學傪偙偊偰戦応巟攝偵傛偭偰摑堦揑偵摑惂偝傟偨丅

丂懞懁偱傕椞庡偺嬫暿偲偼娭學側偔戦応慻崌懞傪偮偔偭偰偄傞丅

丂戦応偺懞乆偵偼堦斒偲偼暿偺戦応朄搙乮偼偭偲乯偑壓偝傟丄偙傟傪娔帇偡傞偺偑斍尒栶恖偱偁偭偨丅

丂懞乆偱偼晛抜偐傜壠偺怴抸丒夵憿丄棫栘偺敯嵦丄傑偨偼墌敤偺峩嶌傗姞擖傟側偳偵偄偨傞傑偱惂尷偝傟丄偙偲偵彨孯偺戦庪傝偑嬤偯偔偲丄捁椶偺斏怋偵娭學偑偁傞偲偟偰嵳楃傗崶楃偺柭暔偵傑偱姳徛偝傟偨偺偱偁傞丅

丂壓廰扟懞偺柤庡慞塃塹栧偼偦偺妎彂亀嬌旈榐亁偺側偐偱丄戦応偺巇朄偺尩偟偄偙偲傪偺傋丄彨孯偺屼惉傝埲慜偵乽偮傒揷傪巇晅乿偗偨偨傔捁尒栶恖偺欓乮偲偑乯傔傪偆偗丄偦偺揷傪捵偟丄偦偺忋偵搚傪偐偗偝偣傜傟偨偲偄偄丄昪栘偺偙偲丄壠嶌偺偙偲側偳偺條乆側惂栺丄偙偲偵揷敤峩嶌傑偱晄帺桼偱偁傞偨傔丄曮楋敧擭乮堦幍屲敧乯偵墇慽乮偍偮偦乯傑偱偟偰巇朄偺夵惓傪扸婅偟偨偲偄偆丅

丂捁尒栶恖偼捠忢偐傜鉆乆偺朄搙弲庣傪娔帇偟偨傎偐丄彅忋擺暔偺晩壽丄戦応栶恖廻攽偺妱摉偰傪柦偠偨傝丄帞晅屼梡丒榙屼梡傪巜帵偟丄傑偨惃巕乮偣偙乯偺挜敪傗戦応偺屼応漬乮傑偐側偄乯恖懌側偳傪妱傝摉偰偨丅

丂偙偺偆偪屼応漬恖懌偼嵟傕戝偒側晧扴偱偁偭偰丄摴嬶帩憲傝恖懌丒暟弌晇栶恖懌傪偼偠傔偲偟偰丄摴楬嶌傝丒棫栘敯嵦側偳戦庪傝偵搒崌偺傛偄愝塩傗楯摥傪嫮偄傜傟偨偺偱偁傞丅

丂乽栰嶈壠暥彂乿偵傒偊傞揤曐屲擭偺戦庪傝偺嵺偺恖懌偼丄廰扟嶰儠懞丒朙戲嶰儠懞丒尨廻懞側偳傪娷傔偨堦嶰儠懞偵懳偟偰摴嬶帩憲傝恖懌堦敧嶰恖丒攏堦擇旸丄屼慥強屼拑曽恖懌堦屲恖丄摨榙摴嬶帩憲傝恖懌嶰乑恖丄攏帞壉抲攝傝恖懌幍恖丄屼堊妡傝娖帩恖懌堦恖丄戦応漬恖懌屲嶰恖偺寁恖懌擇敧嬨恖丒攏堦擇旸偑挜敪偝傟偰偄傞丅

丂偙偺擭丄壓廰扟懞偱偼抧尦偺峀旜尨偺屼応漬恖懌偼乽堧儢擭愮屲昐恖傎偳憡嬑乿傔偨偲偄偄丄乽懘偺奜屼廻榙側偳堦椞嫟偺擄媀乿偱偁偭偨偲婰偟偰偄傞丅

丂師偵摉抧堟偵怺偄娭學偺偁傞嬵応栰偲峀旜尨偵偮偄偰尒偰偍偙偆丅

丂嬵応栰偼峕屗惣峹偺戦応偲偟偰柤崅偐偭偨丅

丂偙偙偼忋栚崟懞偺杒抂丄戙乆栘懞丒忋拞廰扟懞丒杮峛朙戲懞偵愙偟偰偍傝丄崱偺搶戝嫵梴妛晹傗塅拡峲嬻尋媶強側偳傪拞怱偲偡傞栺堦屲枩擇乑乑乑捸偺尨栰偱偁偭偨丅

丂嫕曐埲慜偼擖夛鈇応偱偁偭偨偑丄枊晎偐峕屗嬤峹偺戦応傪嵞嫽偡傞偲丄偙偙傪彨孯偺梀椔抧偵巜掕偟偨丅

丂偦傟埲屻丄弔偼璩乮偒偠乯丄廐偼闓乮偆偢傜乯側偳偺曻戦偑偝偐傫偵峴側傢傟偨偺偱偁傞丅

丂梀椔偺擔丄彨孯偼埳払塇怐乮偩偰傁偍傝乯偵彫屟乮偙偽偐傑乯傪拝偟丄婻幩妢傪偐傇偭偰婻忔偟丄屼嶰嫧側偳傕攩廬偟丄庒擭婑攝壓偺斣摢偑巜婗傪偲偭偰丄斣巑丒栚晅丒搆摢乮偐偪偑偟傜乯偑彫廫恖傗惃巕傪廬偊偰恑戅偟偨丅

丂偙偺嬵応栰偺梀椔偵偼丄摉抧嬫偺懞乆偼偙偲偵娭學偑怺偔丄偨偲偊偽彨孯偺庪傝偵梡偄傞捁椶偼栐嵎偲偄偆栶偑偁傜偐偠傔曔偊偰帞晅偗傪偟偰偍偔偺偱偁傞偑丄偦偺応強偑拞廰扟懞撪偵偐偐傝丄璩庪傝偺惃巕廜偺棫偮応強傕懞乆偵偐偐偭偰偄偨丅 |

戦庪傝偱柤崅偐偭偨嬵応栰乮亀峕屗柤強恾夛亁傛傝乯

|

丂偝傜偵堦峴偺懙乮偦傠偄乯応強傗廻強偺曋傪偼偐傝丄偲傝傢偗摴尯嶁偼峴楍偺捠傝摴偵側傝丄偙偙傪塃愜偟偨摴傪嬵応栰屼惉摴偲偄偄丄偙偺峴楍嬝偵偁偨偭偨懞乆偼怗彂偵傛偭偰丄偙傑偐偄惂栺傪偆偗偨偺偱偁傞丅

丂師偵峀旜尨偲偄偆偺偼丄戝懱丄尰嵼偺宐斾庻堦亅擇挌栚乮搒棫峀旜昦堾傪娷傓抧堟乯偺偁偨傝偱偁傞丅

丂偙偙偼屆偔廰扟懞偺揷偱偁偭偨偑丄捁尒栶恖偺巜帵偱闓応乮偆偢傜偽乯偲側偭偨偲偄傢傟傞丅

丂闓応偲偄偆偺偼丄彨孯偺戦庪傝偺偨傔丄偁傜偐偠傔闓傪帞偄偮偗偰偍偔応強偱偁傞偑丄偙偙偵彨孯埲壓偑梀椔偡傞偙偲傕偁偭偨丅

丂偙偺嬤偔偺峀旜偺悈幵偺嬍愳壠偼屼惉栧偲遄偟丄彨孯媑廆偑梀椔偺偲偒偵棫偪婑偭偨偲偄偆丅

丂偝偒偵亀嬌旈榐亁偵傒偨傛偆偵丄偙偺梀椔偺嵺偺屼応漬偵偮偄偰偼丄抧尦偺壓廰扟丒壓朙戲椉懞偼偲偔偵廳偄晧扴傪偆偗偨偺偱偁傞丅

丂側偍亀峕屗柤強恾夛亁偱偼偙偺抧傪搚昅乮偮偔偟乯儢尨偲偄偄丄弔壴廐寧丄榁庒巑彈偺梀棗偺応偲偟偰昤偐傟偰偍傝丄埨惌榋擭乮堦敧屲嬨乯偺亀晲峕梀娤巙棯亁偵傕壴尒丒拵暦偺柤強偲偝傟偰偄傞偑丄偙傟偼闓庪偑愨偊偨偁偲偺桳條偱偁傠偆偟丄峕屗枛婜偵偼溲馀乮傛偟偢乯挘傝偺拑壆傕偁傝丄柧帯偵偼側偍怉栘壆側偳偑偁偭偨偲偄偆丅

|

嵅憅斔杧揷壠壓壆晘偺恾

|

丂丂丂丂丂丂4丂晲壠壆晘偺奼戝偲柉廜 top

丂揤惓堦敧擭偵摽愳巵偼峕屗擖忛傑傕側偔丄廳恇偺壆晘妱傪峴側偄丄忛偺奜妔惣曽偺梫抧偵撪摗巵乮撪摗怴廻乯偲惵嶳巵乮惵嶳乯傪攝偟偨偙偲偼慜弎偟偨捠傝偱偁傞丅

丂摉廰扟嬫抧堟偼丄偙偺椉揁偺抧懕偒偺抧丄惣偺乽抂岥掲傝乿偺抧偲偟偰偟偩偄偵晲壠壆晘偑傆偊偰偄偭偨丅

丂晲壠壆晘偵偼攓椞壆晘偲書壆晘偺嬫暿偑偁偭偨丅攓椞壆晘偼戝柤丒婙杮偲傕偵枊晎偐傜梌偊傜傟傞傕偺偱丄愨壠乮偤偭偗乯偺応崌偼廂岞偝傟偨丅

丂戝柤傗戝恎偺婙杮偼攓椞壆晘傪擇儠強埲忋傕偪丄偦偺偆偪書壆晘丒憼壆晘側偳傪傕偮傕偺偑偁偭偨丅

丂攓椞壆晘傪忋壆晘丒拞壆晘丒壓壆晘偵傢偗偨偺偼丄柧楋嶰擭乮堦榋屲幍乯偺戝壩埲屻偺偙偲偱偁傞丅

丂忋壆晘偼嫃壆晘偲傕偄傢傟丄戝柤摉庡偑嵼晎拞嫃廧偡傞偲偙傠偱丄搊忛傗嬑柋偵曋棙側傛偆偵丄惣娵壓傗戝柤彫楬偺偛偲偔丄娵偺撪傗奜嶗揷抧嬫側偳偵懡偔梌偊傜傟偨丅

丂摉廰扟嬫抧堟偼惣曽偵曃偟偰偄傞偨傔丄忋壆晘偼擇丄嶰懚嵼偡傞偵偡偓側偄丅

丂拞丒壓壆晘偼偄傢偽暿揁偱偁傝丄悽巕乮偣偄偟乯偺壆晘傗塀嫃乮偄傫偒傚乯壆晘丒彣戭乮偟傚偆偨偔乯丒暿憫偵傕側傝丄傑偨壩嵭偺帪偺旔擄抧偲傕側偭偨丅

丂偙偺偆偪拞壆晘偼戝懱丄奜崐偵偦偭偨曈偵懡偔偍偐傟丄壓壆晘偼偝傜偵偦偺奜墑偵偍偐傟傞偺偑晛捠偱偁傞丅

丂偙偲偵壓壆晘偼嶳憫偲遄偝傟傞偙偲偑偁傞傛偆偵丄掚墍偺柇傪偙傜偟偨傝偟偰壴捁晽塺乮偐偪傚偆傆偆偊偄乯偺庯偒偺偁傞憿傝傪偟偨傕偺偑懡偐偭偨丅

丂偙傟偵懳偟偰書壆晘偲偼丄攓椞壆晘偺傎偐偵昁梫偑偁偭偰昐惄抧傪攦廂傑偨偼庁傝偆偗偰壆晘抧偲偟偨傕偺偱丄廃埻偵抾栘側偳偺埻偄傪愝偗傞偙偲偵側偭偰偄偨丅

丂書壆晘偺偆偪攓椞壆晘偵揧晅偟偰愝偗偨偺傪揧壆晘偲傕偄偄丄暷崚側偳挋憼偡傞憅屔傪愝偗偨偺傪憼壆晘偲偄偭偨丅

丂偝偰廰扟嬫抧堟偺庡側晲壠壆晘傪抧嬫暿偵傒偰偄偔偙偲偵偡傞丅

丂傑偢媽廰扟抧嬫乮廰扟嶰儠懞丒朙戲嶰儠懞乯偺抧堟偼惵嶳偺惵嶳拤惉揁偺抧懕偒偲偟偰憗偔偐傜戝柤壆晘偑愝偗傜傟偨丅

丂偡偱偵枩帯丒姲暥崰乮堦榋屲敧乣幍嶰乯偵偼偐側傝偺晲壠壆晘偑傒傜傟傞丅

丂偨偲偊偽媽惵梩挰乮尰丄恄媨慜屲挌栚乯偵梽乮傛偳乯斔堫梩壠乮斔柤偼曋媂忋堐怴帪偺傕偺傪婰偡乯丄媽嬥墹挰偵扐攏弌愇乮偨偠傑偄偢偟乯斔愬愇壠丒怣擹崅搰斔恴朘壠丄媽忢斦徏偵偼攄杹彫栰斔堦桍壠丒戝榓桍杮斔怐揷壠側偳偑偁傝丄媽庒栘挰偺榓愹攲懢乮偄偢傒偼偐偨乯斔搉曈壠丄媽塇戲挰偺忢棨媿媣乮偆偟偔乯斔嶳岥壠丄媽朙暘挰偺愛捗杻揷斔惵栘壠丒廃杊摽嶳斔栄棙壠丄媽媨戙挰偺壓憤嵅憅斔杧揷壠乮擔愒堛椕僙儞僞乕偺抧乯丄媽尦峀旜偺墇屻懞忋斔撪摗壠側偳傕屆偄戝柤壆晘偱偁傞丅

丂媽埳払挰偵偼埳梊乮偄傛乯塅榓搰斔埳払壠乮嫕曐擇擭偐傜乯埲慜偵挿栧乮側偑偲乯挿晎斔栄棙壠偐偁偭偨丅

丂偙傟傜偼偄偢傟傕壓壆晘偱偁傝丄墑曮崰偵偼昐惄抧傪庁傝偆偗偨書壆晘傕偱偒偨丅

丂媽忋抭挰偺摽嶳栄棙壠丄恄撿偺愛捗乮偣偭偮乯娸榓揷斔壀晹壠側偳偑偦傟偱偁傞丅

丂忋壆晘偺椺偼偒傢傔偰彮側偔丄尦榎敧擭乮堦榋嬨榋乯偵偄偨偭偰媽椢壀挰乮惵嶳妛堾偺抧乯偵埳梊惣忦斔徏暯壠丄摨堦堦擭媽媨戙挰偵攄杹嶰擔寧乮傒偐偯偒乯斔怷壠乮嫕曐嶰擭枠乯偑偱偒偨掱搙偵偲偳傑傝丄拞壆晘偲偟偰偼曮楋乣埨塱偺娫乮堦幍屲堦乣敧堦乯偵嬤峕悈岥斔壛摗壠偺偦傟偑懚嵼偟偨偩偗偱偁偭偨丅

丂晲壠壆晘抧偺曄憿傗暘妱偼斏嶨偱婰弎偵姮偊側偄偺偱桳柤壆晘偺堦丄擇傪偁偘傞偵偲偳傔偨偄丅

丂傑偢徏煼乮偟傚偆偲偆乯堦乣擇挌栚偺拞廰扟懞昐惄抧偵墑曮巐擭乮堦榋幍榋乯峀戝側婭埳摽愳壠壓旜晘乮屲枩捸乯偑偱偒偨丅

丂偄傑偺徏煼岞墍偼偦偺撿偺堦晹暘偵偁偨傞丅

丂傑偨媽忢斦徏偺怐揷壠壓壆晘乮媧峕帥岦偄懁乯偼丄懞忋斔撪摗壠傪傊偰壝塱屲擭乮堦敧屲擇乯幁帣搰搰捗壠偺壓壆晘偲側偭偨丅

丂搰捗惸昷乮側傝偁偒傜乯偼幣偺壆晘偑奀娸偵嬤偔婋尟偩偲偄偆偺偱丄偙偺壓壆晘偵堏廧偟丄揤圉堾乮彨孯壠掕偺幒乯偺梎擖傟傕偙偙偐傜偱偨偲偄偆丅

丂側偍婙杮偺壆晘傕戝柤壆晘偺廃曈偵懡偔愝偗傜傟丄偲偔偵戝壆晘偑暘妱偝傟偰屼壠恖偺彫壆晘偑懡偔偱偒偨丅

丂偨偲偊偽愭弎偺梽斔堫梩壠偺抧偺堦晹乮媽旤抾挰乯偑嫕曐堦乑擭乮堦幍擇屲乯忋抦乮偁偘偪乯偵側傞偲丄偦偙偼壓媺枊棛偺彫壆晘偑懡悢妱摉傜傟偰偍傝丄傑偨敧敠捠傝曈偵偼尦暥巐擭乮堦幍嶰嬨乯埲崀丄憪棜偲傝側偳傪怑偲偡傞崟孡乮偔傠偔傢乯幰偺壆晘偑愝偗傜傟丄偙偺抧傪崟孡扟偲遄偟偨丅

丂師偵壐揷丒尨廻曽柺偺戝柤壆晘傪傒傞偲丄媽尨廻擇挌栚偵墦峕乮偲偆偲偆傒乯昹徏斔堜忋壠偺壓壆晘偑姲暥埲慜偐傜懚嵼偟偨偑丄姲暥巐擭乮堦榋榋巐乯偵偼埨寍峀搰斔愺栰壠壓壆晘偑堜忋揁偺嬤偔偵惉棫偟丄摨幍擭偵偼忋栰栴揷斔徏暯壠壓壆晘偑媽尨廻堦挌栚偵偱偒偨丅傑偨書壆晘傕偐側傝懚嵼偟偨偑丄偦偺娫偵婙杮壆晘傕偁傝丄偙偲偵惵嶳偵愙偟偨媽壐揷堦挌栚偺偁偨傝偵偼墑曮榋擭乮堦榋幍敧乯偐傜昐恖慻摨怱偺戝撽壆晘偑愝偗傜傟偨丅

丂師偵愮懯儢扟抧嬫偱偁傞偑丄偙偺抧堟偺杒婑傝偺晹暘乮偄傑偺怴廻嬫婑傝乯偼屆偔偼怣擹崅墦斔撪摗壠壆晘偵懏偟偰偄偨偑丄揤榓嶰擭乮堦榋敧嶰乯丒尦榎堦乑擭乮堦榋嬨幍乯偺椉搙偵傢偨偭偰忋抦偲側偭偨丅

丂偦偟偰偦傟偵愙偡傞昐惄抧傪傕娷傔偰丄廲墶偵怴摴偑晍愝偝傟丄偙偙偵懡悢偺婙杮丒屼壠恖偨偪偺壆晘偑妱摉傜傟偨丅偦偙偱偙偺曈傪撪摗怴廻怴壆晘丄傑偨偼愮懯儢扟怴壆晘偲遄偟偨丅

丂傑偨尦榎慜屻偵偱偒偨偙傟傜婙杮壆晘偼丄帪戙偑崀傞偵偮傟偰偦偺寁夋偼嵶暘壔偟丄偝傜偵懡悢偺彫婯柾壆晘偑偁傜傢傟傞丅

丂戝斣慻梌椡摨怱丄彂堾斣梌椡摨怱丄愭庤慻梌椡摨怱側偳傗挿嶈曭峴梌椡摨怱丄偁傞偄偼擇偺娵屼彫恖丒崟孡幰側偳壓媺栶恖偺戝撽壆晘偑愝偗傜傟偨偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆偵愮懯儢扟抧嬫偼婙杮丒屼壠恖壆晘偑懡偄偺偑摿挜偱偁傞偑丄偦偆偟偨側偐偵戝柤壆晘傕嶶嵼偟偨丅

丂媽愮懯儢扟屲挌栚偵婭埳揷曈斔埨摗壠忋壆晘偑抁婜娫乮尦榎敧乣嬨乯懚嵼偟偨懠丄拞壆晘偲偟偰偼媽屲挌栚偺旜挘崱旜斔抾崢壠乮壝塱嶰乣堐怴乯丄媽戝扟屗偵嶰壨姞扟斔搚堜壠乮姲惌擇乣堐怴乯偑偁傝丄壓壆晘偲偟偰偼丄媽巐挌栚偵弌塤徏峕斔徏暯壠乮墑曮埲慜乣尦榎嶰乯丄戝榓孲嶳斔桍戲壠乮尦榎擇乣巐乯丄弌塇徏嶳斔庰堜壠乮墑曮埲慜乣堐怴乯丄拀屻媣棷暷斔桳攏壠乮埨塱巐乣揤柧敧乯偑偁傝丄媽屲挌栚偵偼壓栰塅搒媨斔屗揷壠乮枩帯尦乣堐怴乯丄忋栰彫敠斔徏暯壠乮姲惌尦乣堐怴乯丄忢棨壓嵢斔堜忋壠乮惓摽巐乣姲墑嶰乯側偳偑偁傝丄媽戝扟屗偵傕墦峕憡椙乮偝偑傜乯斔揷徖壠乮埨塱幍乣嬨乯偑懚嵼偟偨丅

丂媽戝扟屗乮尰愮懯儢扟榋挌栚乯偼偄傑玑廻屼墤峔撪偵偲傝崬傑傟偰偄傞応強偱偁傞偑丄偙偺堦嬿偵愖妛怴堜敀愇偺斢擭偺廧嫃偑偁偭偨丅

丂偙偺抧偼撪摗壠壓壆晘偺尦榎堦乑擭忋抦暘偺堦晹偱丄偼偠傔婙杮捤尨栱嶰榊偵妱摉傜傟丄曮塱嶰擭乮堦幍乑榋乯孍揷栱憏暫塹偵傢偨傝丄摨榋擭忋抦偲側偭偰丄偟偽傜偔柍庡偲側偭偰偄偨偲偙傠丄嫕曐擇擭乮堦幍堦幍乯擇寧丄塀戅屻偺怴堜敀愇偵壓帓偝傟偨丅

丂敀愇偑偙偙偵廧傓傛偆偵側偭偨偺偼丄亀怴堜敀愇擔婰亁偵傛傞偲摨榋擭塠幍寧偺偙偲偱丄偦傟偐傜埲屻摨堦乑擭屲寧杤偡傞傑偱偙偺抧偱曢傜偟偨偺偱偁傞丅

丂斵偺擔婰丒彂娙偵偙偺抧偺惗妶偺偙偲偑婰偝傟偰偄傞丅

丂偙偺抧偼偦偺屻丄巕懛偵揱偊傜傟丄姲惌嶰擭傑偱摨壠偺壆晘偲偟偰懕偄偨丅

丂師偵戙乆栘丒敠儢扟抧嬫偱偁傞偑丄偙偙偼奣偟偰偄偆偲昐惄抧偺懡偄偲偙傠偱偁偭偨偑丄姲塱堦幍擭乮堦榋巐乑乯偄傑偺柧帯恄媨撪墤堦懷擇敧枩梋捸偺抧偵嬤峕旻崻斔堜埳乮偄偄乯壠壓壆晘偑惉棫偟偨丅

丂傑偨枩帯尦擭乮堦榋屲敧乯偵偼崱偺戙乆栘墂晅嬤偵塅搒媨斔屗揷壠壓壆晘偑偱偒丄摨偠偔暥壔暈憰妛堾晅嬤偵棨墱乮傓偮乯嶰弔斔廐揷壠書壆晘偑偱偒偨丅

丂偦偺撿懁偵偼姲暥尦擭乮堦榋榋堦乯偐傜愛捗崅捨斔塱堜壠壓壆晘偑偱偒偨偑丄揤曐堦嶰擭乮堦敧巐擇乯偦偺堦晹偑弌愇斔愬愇壠偺拞壆晘偵偐傢偭偨丅

丂偙偺傎偐崱偺戙乆栘嶰挌栚抧堟偵偼丄嫕曐巐擭乮堦幍堦嬨乯偐傜丄忋憤堦媨斔壛擺壠壓壆晘偑偁偭偨偑丄摨堦屲擭偵墇慜嶪峕斔娫晹壠偲岎姺偟偨丅

丂摨偠崰偙偺惣懁偵偼埨朳乮偁傢乯搶忦斔惣嫿壠壓壆晘偑偁偭偨丅

丂堦曽丄弶戜抧堟偵偼曮塱巐擭乮堦幍乑幍乯偐傜扥攇嶳壠乮偨傫偽傗傑偑乯斔扟檔壓壆晘偑丄惣尨抧嬫堟偵偼墑曮偙傠偐傜晲憼媣婌斔暷捗壠偺書壆晘偑偁偭偨丅

丂敠儢扟偵偼晲壠抧偼彮側偔丄杮挰堦挌栚偵徏峕斔徏暯壠偲旍慜搨捗斔彫妢尨壠偺書壆晘偑偁傞偵偡偓側偐偭偨丅

丂偝偰戝柤壆晘偺拞偵偼丄屻妝墍丒榋媊墍側偳挊柤側掚墍偑偁偭偨偑丄廰扟嬫抧堟偺晲壠壆晘偺偆偪偵丄掚墍偺旤娤傪偦偺傑傑偲偳傔傞傕偺偼側偄丅

丂傢偢偐偵柧帯恄媨撪墤偵側偭偰偄傞堜埳壠壓壆晘丄徏摀岞墍偵堦晹傪偲偳傔傞婭埳壠壓壆晘乮偙偺抧偼柧帯偵側偭偰撶搰壠偺拑墍偲側傞乯丄搒怑堳嫟嵪慻崌惵嶳昦堾晘抧偵柤巆傝傪偲偳傔傞堫梩壠壓壆晘偺偁偲側偳傪悢偊傞偵偡偓側偄丅

丂暥昅偵偺偙傞掚墍傪偁偘偰傒傞偲丄枊晎偺庲姱椦怣撃乮偺傇偁偮乯偼堫梩揁撪廫屲嫬偺帊傪晩偟偰偍傝乮亀朠壀乮傎偆偙偆乯暥廤亁乯丄庍宧弴乮偟傖偔偗偄偠傘傫乯偼亀廫曽埩梀楋嶨婰亁偺側偐偱堜埳壠壓壆晘偺戝炧偺偙偲傪婰偟丄亀懕峕屗嵒巕亁偼娸榓揷斔壀晹壠壓壆晘乮恄撿擇挌栚壆撪媥堢娰晅嬤乯偺掚墍捠柧娤偺偙偲傪弎傋偰偄傞丅

丂偦偺傎偐捗懞怺浣乮偟傫偁傫乯偺亀鏉奀亁偵偼尨廻偺埨寍愺栰壠壓壆晘偺掚墍偑婰偝傟丄楢壧巘嶁徆惉偵偼峀旜偺嵅憅斔杧揷壠偺壓壆晘傪偐偄偨乽峀旜嶳憫偺婰乿乮亀峕屗柤墍婰亁乯偑偁傞丅

丂廰扟嬫抧堟偼丄峕屗晎撪偲嬤峹擾懞偲偺愙揰偵偁偨傞偲偄偆抧棟揑摿庩惈偵傛偭偰丄峕屗偺敪揥偵墳偠偰丄偙偺抧堟偵挰壆傗晲壠壆晘偑偟偩偄偵戝偒側僂僃僀僩傪愯傔傞傛偆偵側偭偨丅

丂挰壆偵偮偄偰偼師愡偱峫偊傞偑丄擾懞偺拞偵憡摉側柺愊傪傕偮晲壠壆晘偑奺強偵惉棫偟偨偙偲偼丄擾柉偺惗妶偵戝偒側塭嬁傪梌偊偢偵偍偐側偐偭偨丅

丂攓椞壆晘側偳偼擾柉偺壆晘傗媽敤傪廂岞偟偰埻偄崬傒偑峴側傢傟偨傢偗偱偁傞丅

丂擾柉偵戙壙傗懼抧偑梌偊傜傟偨偲偟偰傕丄擾懞偺惗妶偼戝偒偔摦梙偝偣傜傟傞寢壥偲側偭偨偱偁傠偆丅

丂枊晎尃椡偵傛傞堦曽揑側搒巗寁夋偑嫮峴偝傟丄擾柉偼棫偪戅偐偝傟偨傝丄擾抧偑尭彮偝傟偨傝偟偰丄偐偭偰偺懞偺巔偼偟偩偄偵幐傢傟偰偄偭偨丅

丂偦偙偵抧妱傝丄憿惉偑峴側傢傟丄晲壠偵梌偊傜傟傞偲偄偆傢偗偱偁傞丅摉慠擾柉偺晄枮偁偭偨傠偆偑丄巎椏忋偵偼傎偲傫偳巆偭偰偄側偄丅

丂偟偐偟傑偨堦曽丄書壆晘偺愝掕側偳偱丄懞偺抧庡偼書庡偐傜抧戙傪偲偭偰廂擖偲偡傞偙偲傕峴側傢傟丄偙偆偟偨帪偵岻傒偵棫偪夞偭偨抧庡傕懚嵼偟偨偲巚傢傟傞丅丂堦曽丄戝柤壆晘側偳偵偼拞娫丒彫幰偲偄偭偨晲壠曭岞恖傕懚嵼偟偨丅

丂斵傜偼懡偔偼擭婫曭岞恖偱丄戝廻偲偄傢傟傞廃慁恖偑曐徹恖偲側偭偰丄戝柤偺崙尦傗峕屗巗拞偐傜曭岞恖傪媮傔偨偺偱偁傞丅丂廰扟媨塿挰偺嫶榓壆憹憼偼丄埳梊惣忦斔徏暯壠偺忋壆晘偵偮偲傔傞曭岞恖偺恖廻偲側偭偰偄偨丅

丂乽梊廈惣忦峕屗挊乮偐偣偓乯婅嵪嬝峊挔乿偵傛傞偲丄崙尦偺埳梊惣忦偺擾柉偑懡悢嫶榓壆傪曐徹恖偲偟偰徏暯壠偵嬑傔偨偙偲偑抦傜傟丄斵傜偺拞偵偼擭婫傪偁偘偰媨塿挰偵偡傒偮偄偨幰偑偄偨偙偲傕丄媨塿挰偺恖暿挔偐傜抦傜傟傞丅

丂傑偨戙乆栘乮愮懯儢扟乯偵偁偭偨堜埳壠壓壆焄偵偼丄摨壠偺強椞偱偁傞悽媽扟嬨儠懞偐傜丄拞娫偺擭婫曭岞恖傪嫙弌偡傞媊柋偑壽偣傜傟偰偍傝丄揤曐巐擭乮堦敧嶰嶰乯偵堜埳捈椇乮側偍偁偒乯偺巏巕捈尦偑丄偙偙偵廧傓偙偲偵側傞偲丄悽揷扟椞偐傜堦敧恖傕偺拞娫偑挜敪偝傟偰偄傞丅 |

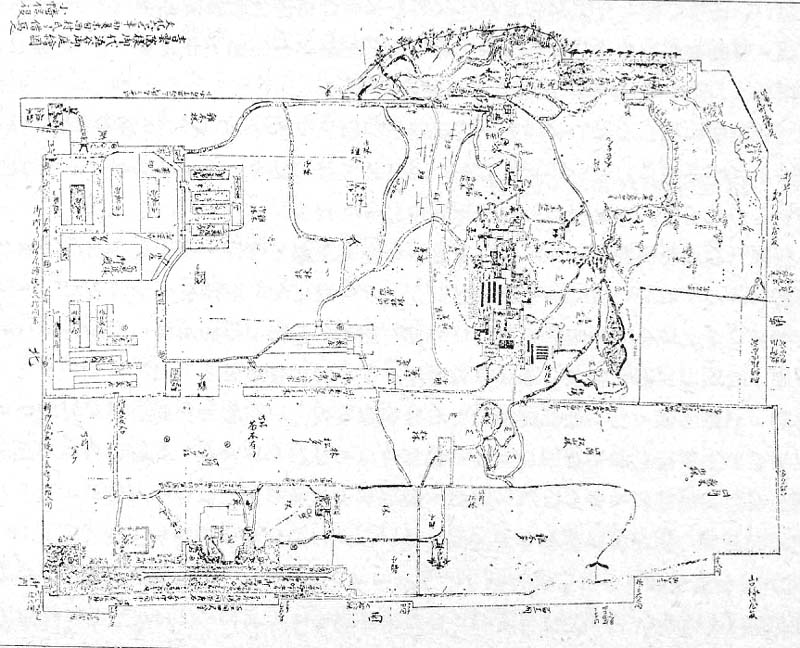

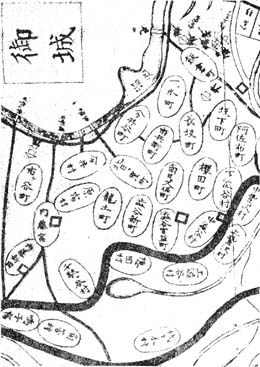

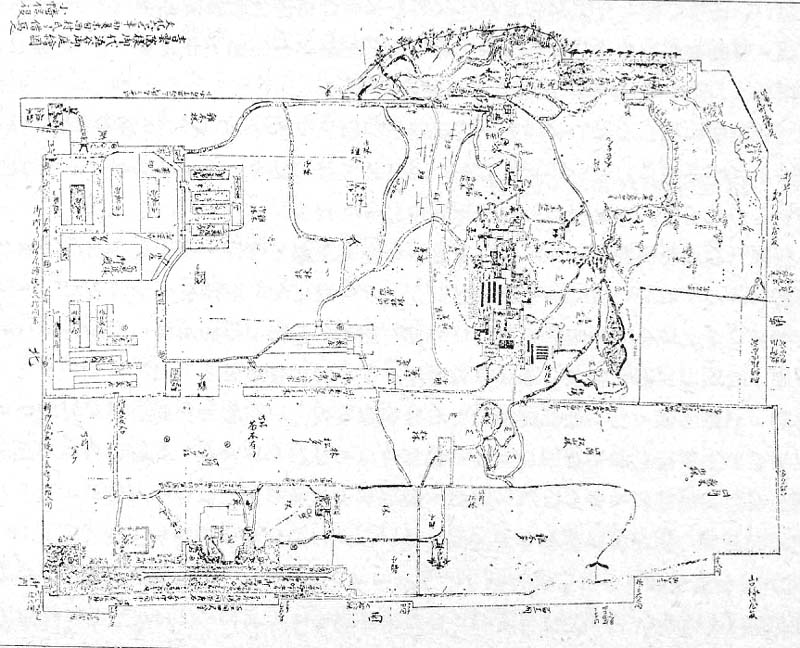

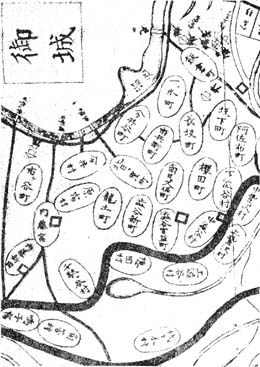

枊枛偺廰扟抧堟恾乮悇掕乯

|

丂丂丂丂丂5丂挰偺惉棫偲敪揥 top

丂峕屗偺挰抧奼戝偵戝偒側塭嬁傪梌偊偨偺偼丄柧楋嶰擭乮堦榋屲幍乯偺戝壩偱偁偭偨丅

丂戝壩偐傜屲擭栚偵偁偨傞姲暥擇擭乮堦榋榋擇乯偵嵟弶偺挰抧偺奼戝偑峴側傢傟丄偝傜偵惓摽嶰擭乮堦幍堦嶰乯戝暆側奼戝丄偡側傢偪挰曭峴巟攝傊偺曇擖偑峴側傢傟偨丅

丂廰扟丒愮懯儢扟抧堟偵懚嵼偡傞挰偼丄偙偺帪埲屻偵挰曭峴巟攝偵懏偡傞傛偆偵側偭偨挰乆偱偁傞丅

丂柧楋偺戝壩埲屻丄抧懕偒偺戙姱巟攝偺昐惄抧偼媫偵偝偐傫偵側傝丄偙偲偵尦榎慜屻偺彜岺嬈偺敪揥偵敽偭偰丄怴嫽偺彜岺嬈幰偺壠暲傒偑昐惄抧偺偆偪偵偳傫偳傫偱偒傞傛偆偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側戙姱巟攝抧偵婲棫偟偨挰壆偺庢掲傝偼丄偟偩偄偵戙姱偺庤偐傜塳傟傞応崌偑懡偔側傝丄傓偟傠挰抧側傒偺庢埖偄偑昁梫偵側偭偰偒偨偺偱偁傞丅

丂偙偆偟偰偱偒偁偑偭偨挰偼丄廬棃偺挰偲偼偪偑偭偨惈奿傪傕偭偰偄偨丅

丂偡側傢偪挰曭峴傊堏娗偝傟偨偺偪傕埶慠偲偟偰戙姱偑擭峷傪斀暿偵偐偗偰挜廂偡傞偲偄偆宍傪偲偭偨偺偱偁傞丅

丂抧慸偼戙姱傊丄屗岥偼挰曭峴偺庢埖偄偲偄偆擇廳巟攝偱偁傞丅摉帪偦傟傪椉巟攝偲偄偄丄偦偺抧堟傪挰暲抧偲遄偟偨丅

丂廰扟媨塿挰丒廰扟摴尯嶁挰丒廰扟峀旜挰丒愮懯儢扟挰側偳偺挰乆偼丄偙偺帪丄偡側傢偪惓摽嶰擭乮堦幍堦嶰乯偵挰暲抧偲偟偰弶傔偰挰曭峴偺娗妽偵擖偭偨丅

丂偦偺屻傕挰暲抧偼憹壛偟丄尦暥嶰擭乮堦幍嶰敧乯偵偼丄摉抧堟偺惵嶳尨廻挰丒惵嶳媣曐挰側偳偑挰暲抧偲偟偰挰曭峴巟攝偵懏偟偨丅

丂偦偺屻丄墑嫕擇擭乮堦幍巐屲乯偵偄偨傞偲帥幮栧慜偺挰壆偑挰曭峴巟攝偵堏娗偝傟偨丅

丂帥幮偺栧慜偵偼廬棃偐傜挰壆傪塩傓傕偺偑偁偭偨偑丄偙偙偺廧柉偼廬棃憁椀丒恄姱偲嫟偵帥幮曭峴巟攝偵懏偟丄偦偺搚抧偼晛惪曭峴偑娗妽偟偰偄偨丅

丂偲偙傠偑帥幮曭峴偼挰曭峴偲堘偭偰梌椡丒摨怱側偳傪傕偨偢丄惍旛偝傟偨曔曽傕偄側偐偭偨偺偱丄偲偐偔栧慜挰壆偺庢掲傝偵偼擄揰偑偁偭偨偺偱偁傞丅

丂偦偙偱挰暲抧偵弨偠偰挰曭峴巟攝偵懏偡傞傛偆偵側偭偨傢偗偱偁傞偑丄偙偺帪栧慜挰偲偟偰堏娗偝傟偨偺偼丄愮懯儢扟恄柧栧慜丄摨悙墌帥乮偢偄偊傫偠乯栧慜丄摨惞椫帥栧慜丄廰扟搶暉帥栧慜丄摨柇桽帥栧慜側偳偑偁傝丄傎偐偵愮懯儢扟偺帥椞挰壆偑偁偭偨丅

丂峕屗偺挰慡懱傪摑妽偡傞挰擭婑偼丄撧椙壆丒扢乮偨傞乯壆丒婌懡懞偺嶰壠偑悽廝偟丄挰曭峴偵捈懏偟偰偄偨丅

丂挰擭婑偺壓偵偼挰柤庡偑偄偰丄偦傟偧傟堦丄擇儠挰偐傜悢儠挰偺挰惌傪偮偐偝偳傝丄懡偔偼悽廝偱偁偭偨丅

丂偦偺庬椶偲偟偰丄摽愳巵擖崙帪偺桼弿傪傕偮憪暘柤庡傗姲塱偙傠傑偱偵惉棫偟偨屆挰柤庡側偳傕偁偭偨偑丄廰扟嬫堟偺挰偼丄偡傋偰偦傟埲屻偺怴挰柤庡傗栧慜柤庡偱偁偭偨丅

丂奺挰偼挰柤庡偵傛偭偰摑惂偝傟偰偄偨偑丄壠帩乮抧庡乯丒壠庣乮傗傕傝丄壠庡乯丒抧庁丒揦庁乮偨側偐傝乯側偳偺挰恖偺奒憌偑偁偭偨丅壠帩偼壠嶌丒壠抧傪強桳偡傞挰恖奒媺偺拞怱偱丄挰撪偱傕偭偲傕尃埿偑偁偭偨丅

丂偟偐偟挰撪帺帯偺幚柋偼捠忢丄壠庣偵戙峴偝偣偰偄偨丅壠庣偼壠庡偲傕偄傢傟丄壠帩乮抧庡乯偺搚抧傪庁傝偰帺屓強桳偺壠壆傪寶偰偰嫃廧偟丄抧庡偺搚抧壠壆傪嵎攝偟偰丄揦庁丒抧庁偐傜揦捓丒抧戙傪挜廂偟偰抧庡偵擺傔丄媼椏傪傕傜偭偰偄偨丅

丂抧庁丒揦庁偼晛捠揦巕乮偨側偙乯偲偄傢傟偰丄壠庣偺攝壓偵偁偭偰挰惌偵嶲壛偡傞帒奿偼側偔丄傑偨峷慸傪擺傔傞媊柋傕側偐偭偨偑丄恖岥偲偟偰偼偙偺奒憌偺傕偺偑懡偐偭偨丅

丂師偵抧堟撪偺奺挰偵偮偄偰堦墳尒傢偨偟偰偍偒偨偄丅

丂傑偢廰扟媨塿挰偱偁傞偑丄偙偙偼愒嶁丒惵嶳偺抧懕偒偲偟偰丄偐側傝憗偔彸墳尦擭乮堦榋屲擇乯崰偵偼偡偱偵昐惄抧偵挰壆偑偱偒偰偄偨傛偆偱丄廰扟怴挰偲傛傫偩帪婜傕偁偭偨丅

丂挰曭峴巟攝偵擖偭偨偺偼慜弎偺傛偆偵惓摽嶰擭乮堦幍堦嶰乯偐傜偱偁傞丅

丂乽暥惌挰曽彂忋乿偵傛傞偲丄挰撪偺憏乮偦偆乯娫悢偼彫娫偱嶰擇嶰娫梋丄柺愊偼屲幍乑榋捸丄媨塿嶁偺椉懁偵挰壆傪宍惉偟偰偄偨丅

丂偦偺屗悢偼壠帩嶰嬨丒壠庡堦嶰丒抧庁巐丒揦庁堦堦巐丄憏壠悢堦幍乑尙偲傒偊傞丅

丂挰撪偺嶁壓丄廰扟愳傋傝偺偲偙傠偵崅嶥応偑偁偭偨丅

丂師偵廰扟摴尯嶁挰偼丄屆偔戝榓揷摴尯側傞幰偑嫃廧偟偰偄偨偲偄偆抧柤揱彸偑偁傞抧偱丄尦榎埲屻挰壆傪宍惉偟偰偄偨偺偑丄惓摽嶰擭偵挰暲抧偲偟偰挰曭峴攝壓偲側偭偨丅

丂惵嶳曽柺偐傜媨塿嶁傪傊偰悽揷扟丒岤栘曽柺偵岦偐偆戝嶳摴偺摴尯嶁杒懁撿岦偒偺曅懁挰偱偁偭偨偑丄媨塿嶁偺拞傎偳偵傕旘抧偑偁偭偨丅 |

峀廳昤偔乬晉巑尒拑壆乭

|

丂偙偺擇儢強傪崌偣偰摴尯嶁挰偲偄偭偨偑丄憏娫悢偼崌偣偰嬨巐娫梋丄壠悢偼乽暥惌挰曽彂忋乿偱偼摴尯嶁偺曽偵壠帩嬨丒揦庁堦偑偁傝丄媨塿嶁偺旘抧偵壠帩幍丒揦庁巐偑偁偭偨丅

丂廰扟峀旜挰偼姲暥敧擭乮堦榋榋敧乯偵偼偠傔偰昐惄挰壆偑嫋壜偝傟丄尦榎堦堦擭乮堦榋嬨嬨乯偺専抧挔偱廰扟懞偐傜暘棧偝傟偨偑丄挰曭峴娗妽偺挰暲抧偲側偭偨偺偼丄媨塿挰丒摴尯嶁挰偲摨偠惓摽嶰擭偱偁傞丅

丂摉挰偺拞怱偼丄懎偵戝峀旜偲偄傢傟偨崱偺峀旜屲挌栚丒摨堦挌栚晅嬤丄偲傝傢偗搶偺曽杻晍峀旜挰偲抧懕偒偵挰壆傪宍惉偟偰偄偨偑丄幚偼偙偺偁偨傝堦懷偵揰乆偲暘嶶偟偨挰壆傪憤徧偟偰偄傞偺偱偁傞丅

丂偙傟傜傪偁傢偣偨憏彫娫偼屲擇巐娫丄捸悢偼榋榋幍巐捸梋偱丄壠悢偼暥惌堦堦擭乮堦敧擇敧乯偵壠帩榋堦丒抧庁嶰丒揦庁堦巐巐崌偣偰擇乑敧尙偱偁偭偨丅

丂師偵惵嶳媣曐挰偼丄傕偲尨廻懞偺堦晹偱偁偭偨偑丄惓摽嶰擭偺専抧偱暘棧偝傟丄尦暥嶰擭乮堦幍嶰敧乯挰曭峴偺巟攝偵擖偭偨丅

丂偙偺挰偼惵尨帥丒抭妛堾偺惣丄攡憢堾偺杒丄幚徏帥丒帩朄堾丒奀憼堾偺搶丄崅摽帥偺撿偲偄偆嬶崌偵丄帥堾偵偲傝偐偙傑傟偨抧堟撪偵嶶嵼偟偰偱偒偨挰暲偱偁傞丅

丂憏捸悢偼嬨屲嶰擇捸丄暥惌敧擭乮堦敧擇屲乯偺彂忋偘偱偼丄抧庡堦嬨丒壠庡擇嬨丒抧庁堦敧丒揦庁擇屲擇丄偦偺傎偐柧壆乮偁偒傗乯敧嶰丄崌寁巐仜堦尙偺挰壆偑偁偭偨丅

丂惵嶳尨廻挰傕傕偲尨廻懞偺堦晹偱丄尦暥嶰擭偵挰暲抧偲側偭偨丅

丂挰偼崱偺挿埨帥偺撿搶偁偨傝嶰儠強偵傢偐傟偰偄偨丅

丂憏捸悢偼嶰嬨屲巐捸梋丄暥惌堦乑擭乮堦敧擇幍乯偺彂忋偘偱偼丄抧庡嶰丒壠庡嬨丒抧庁嬨丒揦庁嬨榋丒柧壆擇嬨丄崌寁堦巐榋尙偱偁偭偨丅

丂側偍暥惌埲屻壝塱榋擭乮堦敧屲嶰乯傑偱偺娫偵丄偙偺嬤偔偵惵嶳椢挰偲嶳怟挰偲偄偆挰偑惉棫偟偰偄偨乮乽搶搒惵嶳奊恾乿乯丅

丂師偵愮懯儢扟挰偲徧偡傞傕偺偵偼丄攓椞挰壆丒嶰帥椞挰壆丒愮懯儢扟戝斣挰偺嶰偮偑偁偭偨丅

丂傑偢攓椞挰壆偱偁傞偑丄桼弿偑偁偭偰枊晎偐傜壓帓偝傟偨挰壆傪偄偆偺偱偁傞偑丄攓椞桳偑懠恖偵庁偟偰抧戙傪偲傞宍偑懡偐偭偨丅

丂偙偺愮懯儢扟偺応崌偼埳夑廜偑攓椞偟偰丄偙傟傪挰恖偵庁偟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂挰壆抧堟偼愮懯儢扟墜徤憼乮偊傫偟傚偆偖傜乯惣懕偒偺抧偲揤棾帥栧慜挰壆乮尰丄怴廻嬫乯偺撿偵愙偡傞抧偺擇儠強偵傢偐傟偰偄偨丅

丂慜幰偼尦榎堦擇擭乮堦榋嬨嬨乯丄屻幰偼摨堦嶰擭偵婲棫偟丄椉曽偲傕惓摽嶰擭乮堦幍堦嶰乯偵挰曭峴巟攝偵懕偟偨偺偱偁傞偑丄暥惌堦乑擭偵崌偣偰抧庁巐丒揦庁嬨偲偄偆偒傢傔偰彫婯柾側挰偱偁偭偨丅

丂嶰帥椞愮懯儢扟挰偲偄偆偺偼丄媑徦帥丒惣暉帥丒楈嶳帥偺帥椞撪偵惉棫偟偨挰壆偱丄墑嫕嶰擭乮堦幍巐榋乯偵挰曭峴娗妽偵擖偭偨丅

丂媑徦帥椞偼擇儠強偱崌偣偰壠帩幍丒揦庁嬨乮乽暥惌挰曽彂忋乿埲壓摨偠乯丄惣暉帥椞偼嶰儠強偱崌偣偰壠帩幍丒揦庁堦乑丄楈嶳帥椞孿擇儠強偱崌偣偰壠帩巐丒揦庁巐嶰偲偄偆傛偆偵丄偄偢傟傕彫婯柾側挰偱偁偭偨丅

丂愮懯儢扟戝斣挰偲偄偆偺偼丄巐扟戝斣挰偺抧懕偒偺偨傔偙偺柤徧偑偁傞偺偱偁傞偑丄傕偲惣暉帥椞愮懯儢扟昐惄挰壆偲偟偰丄墑曮擭娫乮堦榋幍嶰乣敧堦乯崰偵偼挰壆偑偱偒偰偄偨偑丄墑嫕嶰擭偵偄偨偭偰挰暲抧偲偟偰挰曭峴偺尯攝偵擖偭偨丅巐扟墫挰偐傜撿傊捠傞摴偺椉懁偵戝斣慻偺壆晘偑偁偭偨偑丄偦偺摴偺椉懁偵挰壆偑偁偭偨偺偱偁傞丅暥惌堦乑擭偵偼壠帩嶰丒揦庁擇擇丄崌偣偰擇屲尙偑懚嵼偟偨丅

丂師偵帥幮栧慜偵傆傟偰偍偔丅愮懯儢扟悙墌帥栧慜偼悙墌帥偍傛傃敧敠媨偺栧慜偵偱偒偨挰壆偱擇儢強偵傢偐傟丄暥惌堦乑擭偵偼壠帩堦榋丄揦庁堦嶰崌傢偣偰擇嬨尙偱偁偭偨丅丂摨惞椫帥栧慜偼惞椫帥偺栧慜偵偱偒偨挰壆偱丄悙墌帥栧慜偲摴傪傊偩偰偰岦偒偁偭偰偄偨丅

丂尦榎堦屲擭埲慜偵敧尙偁偭偨偺偑丄壩嵭側偳偱尭彮偟丄暥惌堦乑擭偺偲偒傢偢偐嶰尙乮壠帩乯偵側偭偰偄偨丅

丂愮懯儢扟恄柧栧慜偼庘岝帥乮嫬柇帥偲夵徧乯偺搶偵偁傞恄柧幮偺栧慜偵偱偒偨挰壆偱偁傞偑丄暥壔堦嶰擭乮堦敧堦榋乯偺壩嵭偱椶從偟丄暥惌堦乑擭偺彂忋偘偱偼壠嶌偑側偔丄柧抧偲側偭偰偄偨丅

丂師偵廰扟搶暉帥栧慜偼嬥墹栧慜偲傕偄偭偨偑丄嬥墹敧敠偺暿摉搶暉帥偺栧慜偵偱偒偨挰壆偱丄暥惌偺偲偒壠帩堦丒揦庁堦堦丄崌偣偰堦擇尙偑偁偭偨丅

丂傑偨廰扟柇桽帥栧慜偼媨塿嶁屼崠尃尰偺岦偐偄懁柇桽帥偺栧慜偵偱偒偨挰壆偱丄娫岥嶰娫敿偺偒傢傔偰嫹偄傕偺偱偁偭偰丄暥壔堦巐擭乮堦敧堦幍乯戝攋偟偨偁偲嫬撪偵埻偄崬傑傟丄栧慜挰壆偼徚柵偟偨丅 |

悙墌帥栧慜挰壆乮亀峕屗柤強恾夛亁傛傝乯

|

|

丂偙傟傜偺挰偵偼偳偺傛偆側恖乆偑廧傫偱偄偨偱偁傠偆偐丅

丂摉抧堟偺戙昞揑側挰偱偁傞廰扟媨塿挰偺宑墳嶰擭乮堦敧榋幍乯偺恖暿挔傪暘愅偟偨撿榓抝巵偺尋媶偵傛偭偰傒傛偆乮乽擔杮楌巎乿嶰巐擇崋乯丅

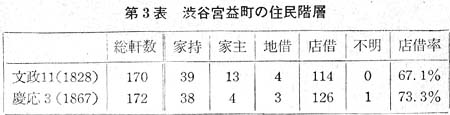

丂摉挰偺廧恖偺奒憌暿峔惉傪暥惌堦堦擭偲宑墳嶰擭偺忬嫷偲傪斾妑偟偨偺偑戞嶰昞偱偁傞丅丂偙傟偵傛傞偲偐側傝揦庁偺棪偑崅偄丅

丂揦庁棪偺崅偝偑嵶柉悢偺懡偝傪昞傢偡傕偺偲偡傞偲丄摉挰偼暥惌埲崀嵶柉憌偑憹壛偟偨偙偲偵側傞偱偁傠偆丅 |

|

丂晅嬤偺摴尯嶁挰偱偼暥惌搙堦乑亾偑宑墳嶰擭偵榋嶰丒嬨亾偲側傝丄搶暉帥栧慜偱偼嬨堦丒幍亾偐傜嬨屲丒擇亾偲偄偢傟傕揦庁棪偺忋徃偑擣傔傜傟傞丅

丂傑偨摉挰偺宑墳嶰擭偺怑嬈傪傒傞偲丄偦偺摿怓偼揦庁堦擇榋偺偆偪擔屬壱偑巐擇丄朹庤怳乮傏偆偰傆傝乯偑堦擇偲傔偩偪丄愻戵壱幍傗惵暔攧嶰側偳傪娷傔偰偺搒巗壓憌偼憤尙悢偺巐擇亾偵払偟偰偄傞偙偲偱偁傞丅

丂斀懳偵壠帩憌傪擖傞偲丄鋗暷乮偮偒傑偄乯彜丒峳暔彜奺嶰傪昅摢偵丄庰傗奺庬嶨壿暔彜丒抌栬怑丒嵁壆乮偙傫傗乯丒幙壆丒戝岺丒壉乮偍偗乯怑丒栻庬彜傎偐條乆僶儔僄僥傿偵晉傫偱偄傞丅

丂師偵弌惗抧暿偵傒偨偺偑戞巐昞偱偁傞丅

丂偙傟偵傛傞偲丄壠帩偵偍偄偰偼摉抧弌惗幰偑幍敧丒嬨亾傪愯傔偰偍傝丄揦庁偵偍偄偰偼懠強弌惗幰偺棪偑斾妑揑崅偄丅

丂偙傟傪暿偺偄偄曽傪偡傞偲丄懠強弌惗幰偺敧堦丒嶰亾偑揦庁偲偄偆偙偲偵側傝丄傑偨摉抧弌惗幰偺擇幍丒敧亾偑壠帩偵側偭偰偄傞偺偵丄懠強弌惗幰偼堦擇丒屲亾偺傕偺偟偐壠帩偵側偭偰偄側偄偙偲偵側傞丅

丂側偍懠強弌惗幰偺弌惗抧偼丄晲憼擇榋傪嵟崅偲偟丄忋憤嬨偑偙傟偵偮偓丄墦妘抧偱偼埳梊屲丄墇慜丒怣擹丒嶰壨奺擇偲側偭偰偄傞丅

丂嵟懡偺晲憼偺拞偵偼嬤嵼偺懞偐傜偺棳擖幰偑懡偔丄埳梊弌惗幰偑懡偄偺偼丄偙偺挰偺嬤椬偵埳梊惣忦斔偺徏暯壠忋壆晘偑偁偭偨偐傜偱偁傠偆丅

丂丂丂仏

丂偙偺傛偆側挰乆偵偼帺寈偺偨傔偺帺恎斣偑偁偭偨丅

丂峀旜挰偵偼娫岥擇娫丒墱峴擇娫敿偺帺恎斣偵壩偺尒丒敿忇乮嫕榓擇擭柫乯丒掤巕乮偼偟偛乯偑愝偗傜傟偰偄偨乮乽暥惌挰曽彂忋乿埲壓摨偠乯丅

丂惵嶳媣曐挰偺帺恎斣偼丄擇娫偲巐娫偺傕偺偱丄壩偺尒偵妡偗傜傟偨敿忇偵偼暥壔堦巐擭偺柫偑偁偭偨丅

丂傑偨廰扟媨塿挰偺擇娫偵嶰娫敿偺帺恎斣偵偼壩偺尒偑側偔丄敿忇偼尙乮偺偒乯偵偐偗偰偁偭偨偲偄偆丅

丂偨偩彫婯柾側挰偱偼撈帺偺帺恎斣傪帩偪偊側偐偭偨丅

丂摴尯嶁挰偱偼拞廰扟懞偺昐惄偺墳墖傪摼偰斣壆媗傔側偳傪峴側偭偰偄偨偑丄埨塱屲擭乮堦幍幍榋乯偵憟榑偑偁偭偰丄拞廰扟懞偺壛惃偼柶偤傜傟偨丅

丂偦偙偱摴尯嶁挰偩偗偱偼堐帩偱偒側偄偨傔丄埲屻丄媨塿挰偲慻傫偱丄摨挰偺帺恎斣偵嬑傔傞偙偲偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂傑偨挰偵偼挰壩徚偺惂搙偑偁傝丄嫕曐屲擭乮堦幍擇乑乯偵偄傢備傞乽偄傠偼巐幍慻乿偵嬫暘偝傟偨丅

丂廰扟嬫抧堟偱偼丄尨廻丒媣曐挰曈偑乬傆乭慻偵懕偟丄媨塿挰丒摴尯嶁挰丒峀旜挰偁偨傝偼乬偙乭慻偵懏偟偰偄偨丅

丂奺慻偺昞幆偲偟偰撈帺偺恾埬偺銜乮傑偲偄乯偑偁偭偨偑丄傆慻偺銜偼乽嬵偵孡宍乿丄偙慻偺偦傟偵乽嬵偵擇僢攂乿偵側偭偰偄偨丅

丂丂丂丂丂6丂廰扟嵨帪婰偲幮帥 top

丂嬤悽峕屗偺巗柉偼丄巐婫偺堏傝曄傝偲嫟偵丄偦偺晽暔帊偲傕偄偆傋偒偄傠偄傠側擭拞峴帠偵傛偭偰惗妶傪妝偟傫偱偄偨丅

丂摉廰扟嬫抧堟偼丄峕屗偺応枛丄懞乆偲偺愙揰偱偁偭偨偺偱丄峕屗巗拞偺弾柉峴帠偺梋晽偲丄擾懞揑側嵳楃偦偺懠偺彅峴帠偲偑崿嵼偟偰偄偨丅

丂偦偙偱亀峕屗嵳帠婰亁偦偺懠彅彂偵嶶尒偡傞擭拞峴帠傪拞怱偵摉抧堟偺傛偆偡傪傒偰偄偙偆丅

丂惓寧偺弶寃偱偼丄偦傟偧傟偺嶻搚乮偆傇偢側乯恄傪拞怱偵傒傜傟偨偑丄堦榋擔偼鑵杺乮偊傫傑乯偺嵵擔乮偝偄偠偮乯偲偄偭偰丄彅帥偺鑵杺憸嶲傝偑峴側傢傟偨丅

丂亀峕屗嵨帠婰亁偼鑵杺嶲傝榋榋儠強傪偁偘偰偄傞偑丄偦偙偵廰扟挿扟帥乮偪傚偆偙偔偠丄尰丄峘嬫偵懏偡乯偑娷傑傟偰偍傝丄傑偨偦偺幪堚乮偟傚偆偄乯偲偟偰丄愮懯儢扟庘岝帥偲廰扟暉徆帥偲偑婰偝傟偰偄傞丅

丂庘岝帥偼姲塱榋擭乮堦榋擇嬨乯崓挰乮偙偆偠傑偪乯抧崠扟乮嶰戭嶁晅嬤乯偐傜愮懯儢扟偵堏偭偨帥偱丄摉弶偼擔楡廆彫柀抋惗帥偺枛偱偁偭偨偑丄尦榎偺晄庴晄巤乮傆偠傘傆偣乯攈偺戝抏埑偺偲偒丄揤戜廆偵夵廆偟偨丅

丂偺偪揤曐屲擭乮堦敧嶰巐乯偵偼帥崋傪嫬柇帥偲夵傔偰偄傞乮尰嵼丄拞栰忋崅揷強嵼乯丅

丂暉徆帥偼壓廰扟偵偁傞憘摯廆乮偦偆偲偆偟傘偆乯偺帥偱嬤悽弶摢偺婲棫偲揱偊傞丅

丂偙偺傛偆側帥偵鑵杺憸傗扙堖攌乮偩偮偄偽乯憸偑偁偭偨偺偱偁傞丅

丂擇寧偺斵娸乮傂偑傫乯偵偼娤壒嶥強嶲傝偑偁偭偨丅乽嬤悽峕屗嶰廫嶰強乿偵丄擓斣愮懯儢扟惞椫帥丒擓堦斣惵嶳嫵妛堾乮峘嬫乯丒擓擇斣廰扟搶暉帥丒擓嶰斣廰扟挿扟帥乮峘嬫乯側偳偑嫇偘傜傟偰偄傞丅

丂偙偺偆偪惞椫帥偼怴媊恀尵廆戝榓挿扟帥乮偼偣偱傜乯偺枛偱懎偵乽娽嬍偺娤壒乿偲偄傢傟傞擛堄椫娤壒憸偑偁偭偨丅

丂偙傟偼峴婎偺嶌偲揱偊亀峕屗嵒巕亁偦偺懠偺彂偵丄偙偺懜憸偺娽嬍偑墿嬥側偺偱丄偙傟傪搻傕偆偲偟偨懐偑偁偭偨偑棫偪偳偙傠偵巰朣偟偨偲偄偆榖傪揱偊偰偄傞丅

丂傑偨搶暉帥偼嬥墹敧敠幮偺暿摉帥偱丄偙偙偺娤壒憸偼嬥墹娵庣岇偺栴廍娤壒偲偟偰揱偊偰偄傞丅

丂側偍娤壒偲偟偰偼丄忋廰扟挿愹帥偺戧尒摪恖敡娤壒傗愮懯儢扟挿慞帥偺揝朇娤壒傕桳柤偱偁偭偨丅

丂挿愹帥偺慜恎偼壐揷懞偺戧偺榚偵偁偭偨偺偱戧尒摪偲偄偄丄偙偺摪偵偼嬥墹娵庣岇暓偲偄偆恖敡娤壒偑埨抲偝傟偰偄偨偑丄忋廰扟懞柤庡偺愭慶嵍慥乮偝偤傫乯側傞幰偑偙偺抧偵堏寶偟偨偲揱偊傞丅

丂傑偨挿慞帥偼尦榓嬨擭乮堦榋嶰擇乯憂寶偺忩搚廆偺帥偱丄傕偲戝嶁愇嶳杮婅帥偵偁偭偨摵暓傪姲塱崰丄峕屗偵堏偟偨偑丄慡恎偵幍丄敧儠強偺揝朇偺愓偑偮偄偰偄偨偲偄偆丅

丂弔偼嶗偺婫愡偱偁傞丅棫弔傛傝幍乑擔栚偼廳曎乮傗偊乯嶗偺尒崰偱偁傞偲偟偰丄廰扟偺嬥墹嶗偲愮懯儢扟愬庻堾偺掚墍怴擔曢乮偟傫傂偖傜偟乯偑桳柤偱偁偭偨丅丂嬥墹嶗偼嬥墹敧敠幮偺嫬撪丄抮偺傎偲傝偵偁偭偨嶗偱丄亀巼偺堦乮傂偲乯傕偲亁偱偼嬥墹娵偺庤怉偊偲偄偄丄亀峕屗嵒巕亁偱偼尮媊挬偺姍憅婽扟乮偐傔偑傗偮乯偺娰偵偁偭偨桱朰嶗傪嬥墹娵偑帓偭偰堏偟偨傕偺偲揱偊丄摉幮偺幮婰偱偼棅挬偑嬥墹娵傪偟偺傫偱婽扟偺嶗傪堏偟偨傕偺偲揱偊傞側偳彅愢偑偁傞丅

丂偙偺嶗偼敧廳嶇偱偁偭偰亀廫曽埩梀楋鐒婰亁偵乽棫弔幍廫屲擔崰傪傛偟偲偡丅梋偺嶗偵斾偡傟偽惙傝彮偟抶偒曽側傝乿偲偄偆側偳丄彅彂偵婰偝傟偰偄偰戝曄桳柤偱偁偭偨丅

丂偟偐偟懠曽丄嬤偔偺昘愳恄幮嫬撪偺嶗偑嬥墹嶗偱偁傞偲偄偆愢傕偁傝丄偙偺屚巰屻偺屆栘偑壓廰扟偺媽壠栰嶈壠偵揱傢偭偰偄偨偲偄偆丅

丂愬庻堾偼傕偲愒嶁偺婭埳摽愳壠壆晘偵偁偭偨憪埩偱丄惓曐尦擭乮堦榋巐巐乯偵愮懯儢扟偵堏偝傟擔楡廆杮墦帥乮傎傫偍傫偠乯偺枛偲側偭偨丅 |

愮懯儢扟愬庻堾偺掚墍乬怴擔曢乭乮亀峕屗搚嶻亁傛傝乯

|

丂偙偺帥偺掚墍偑怴擔曢偲偄傢傟偰丄偲偔偵嶗偺婫愡偼娤媞孮廤偟偰丄庰揦傗抍巕乮偩傫偛乯丒揷妝乮偱傫偑偔乯偺揦偑偱偰偵偓傢偭偨偲偄偆丅

丂怴擔曢偲偼扟拞乮傗側偐乯偺擔曢棦乮偵偭傐傝乯偵帡偰偄偨偐傜偱偁傞丅

丂傑偨偙偺掚偵偼攎徳嬪旇傪偼偠傔丄懽嶳晎孨丒杒忦徏側偳偺柤栘偑偁傝丄杒忦徏偼亀峕屗柤強恾夛亁偵傕傒偊丄亀廫曽埩梀楋嶨婰亁偵傕彂偄偰偁傞丅

丂徏偲偄偊偽丄摉抧堟偵偼柤徏偑懡偐偭偨丅

丂愮懯儢扟庘岝帥偺梀彈偺徏丄摨偠偔敧敠幮偺楅妡偺徏丄尨廻棾娾帥偺墌嵗偺徏偼亀廫曽埩梀楋悕婰亁偺搶晲嶰廫榋柤徏偵偐偧偊傜傟亀峕屗嵒巕亁亀峕屗柤強恾夛亁側偳偵傕婰偝傟偰偄傞丅

丂偙偺傎偐嬥墹敧敠幮嫬撪偺捔嵗偺徏丄搶巐挌栚乮媽丄忢斦徏挰乯偺忢斦徏丄戙乆栘晉儢扟偺埰妡徏丄摴尯嶁偺摴尯暔尒偺徏丄峀旜巐挌栚乮媽丄媨戙挰丒擔愒昦堾撪乯偺廆屷偺徏丄媨塿嶁柇桽帥偺屼嶿偺徏側偳偼丄偦傟偧傟揱愢偑偁偭偨丅

丂偦偺傎偐偺柤栘傪擇丄嶰偁偘傞偲丄愮懯儢扟偺屼枩墊丄戙乆栘嶰挌栚偺獯嬧埱乮傎偆偒偄偪傚偆乯丄戙乆栘恄墍挰乮媽丄奜椫挰丒柧帯恄媨撪乯偺戝炧乮傕傒乯丄媨塿嶁壓偺愮戙揷嶗側偳偑偁偭偨丅

丂嶰寧堦乑擔偐傜擇堦擔傑偱偼巐崙敧廫敧儠強偺峕屗偺偆偮偟偲偄偭偰丄峕屗巗拞偺敧廫敧儠強偺帥偑偁偰傜傟巗柉偺嶲寃偺曋偵嫙偝傟偨丅

丂摉抧堟偺帥偲偟偰偼丄幍斣壓廰扟幒愹帥丄廫斣愮懯儢扟惞椫帥丄廫堦斣敠儢扟晄摦憫尩帥丄偑偁偘傜傟偰偄傞丅 |

尨廻棾娾帥偺乬墌嵗偺徏乭乮峀廳夋乯

|

丂壓廰扟偺幒愹帥偼傕偲幣嬥悪偵偁偭偰忩搚恀廆偺帥偱偁偭偨偑丄尦榎堦嶰擭乮堦幍乑乑乯壓廰扟偵堏偭偰恀尵棩廆偵揮偠偨丅

丂嫬撪岇杸摪偵晄摦棫憸偑偁偭偨丅敠儢扟偺憫尩帥偼昘愳幮偺暿摉帥偱偁偭偨偑丄偙偙偺晄摦憸偼摗尨廏嫿恮拞嫙曭偺憸偲偄傢傟亀廫曽埩梀楋攭婰亁側偳偵傕婰偝傟偰偄偰偐側傝桳柤偱偁偭偨丅

丂偝偰壞偐傜廐偵偐偗偰偼丄奺抧偱嵳楃偑峴側傢傟偨丅

丂傑偢敧寧堦屲擔偵偼奺敧敠幮偺嵳楃偑嫇峴偝傟丄偲偔偵嬥墹敧敠幮偼亀峕屗嵨帠婰亁偺峕屗巗拞敧敠堦巐幮偺堦偮偵偐偧偊傜傟偰偄傞丅

丂摉幮偺巵巕抧堟偼拞廰扟丒拞朙戲側偳偺懞丄惵嶳曽柺偺挰丄嬤嵼偺晲壠壆晘側偳傪娷傫偱偄偰丄妘擭偺嵳楃偵偱傞偩偟傗偹傝傕偺傕惙戝偱偁偭偨丅

丂戙乆栘敧敠幮偼偙傟偵斾傋偰丄偄傢備傞擾懞偺捔庣偺晽傪揱偊偰偄偨偲傒傜傟傞丅

丂嬨寧偵傕彅幮偺嵳楃偑懡偔丄擇堦擔偼尨廻孎栰尃尰偺嵳傝偱偁偭偨丅

丂摉幮偼惵嶳堦懷偺巵恄偱丄巵巕抧堟偼尰嵼偺峘嬫偵懏偡傞挰乆偑戝晹暘偱偁偭偨丅

丂傗偼傝妘擭偵恄梎乮傒偙偟乯偺搉屼乮偲偓傚乯偑偁傝丄偄傠偄傠側乬偹傝傕偺乭偑偱偨丅

丂傑偨擇榋擔偼媨塿挰偺屼崠尃尰偺嵳楃偱偁偭偨丅

丂偙偺屼浽幮偼媨塿挰偺捔庣偱丄摉嶳廋尡偺妛曮堾偑岇帩偟偰偄偨丅

丂嬨寧擇幍擔偼姳懯儢扟敧敠偺嵳楃偱偁偭偨丅

丂摉幮偼數怷乮偼偲偺傕傝乯敧敠媨偲傕偄傢傟丄愮懯儢扟偐傜巐扟丒尃揷尨曽柺偺挰傪巵巕嬫堟偲偟偰偄偨丅

丂嫬撪偵偼壗尙傕偺悈拑壆傗梜媩応偑偁傝丄傑偨掕乮偠傚偆乯幣嫃傗巕嫙庤梮側偳偑嫽峴偝傟偰丄挰曽偺偵偓偵偓偟偝傪揱偊偰偄偨丅

丂摨寧偺擇嬨擔偼廰扟昘愳幮偺嵳楃偱偁偭偨丅偙偺擔丄搾棫恄妝乮備偨偰偐偖傜乯偑曭擺偝傟丄嫬撪偱憡杘偑峴側傢傟偨丅

丂偙傟偼峕屗丒嬤嫿偵峀偔暦偙偊偨傕偺偱丄尒暔媞偑孮廤偟丄嫢擭側偳偼媥嬈偟傛偆偲偟偰傕尒暔恖偑廤傑傞偺偱傗傓側偔峴側偭偨偲偄偆丅

丂懞旜惓桋偺亀壝椝乮偐傝傚偆乯婭峴亁偵傕婰偝傟偰偍傝丄亀峕屗柤強恾夛亁偵偼憡杘応偺奊偑偺偣偰偁傞丅

丂偙偺傎偐亀峕屗嵨帠婰亁搤偺晹偵偼曎嵿揤昐幮嶲傝偑嵹偣傟偰偄傞偑丄偦傟偵傛傞偲丄擓榋斣壓廰扟暉徆帥丒擓幍斣摨強曮愹帥丒擓敧斣廰扟敧敠搶暉帥丒擓嬨斣愮懯儢扟庘岝帥丒櫩斣摨敧敠悙墌帥偲偁傝丄斣奜偺榋偵拞廰扟幒愹帥偑偁偘傜傟偰偄傞丅 |

昘愳恄幮偺憡杘応乮亀峕屗柤強恾夛亁傛傝乯

|

丂埲忋偺傎偐幮帥偺峴帠偼側偍懡偄偑丄偙偙偱偼摿怓偁傞幮帥偺擇丄嶰傪彂偒壛偊偰偍偙偆丅

丂傑偢丄壓廰扟偺椪嵪廆徦塤帥偱偁傞丅

丂摉帥偼尦榓嬨擭乮堦榋擇嶰乯拀慜暉壀斔庡崟揷拤擵偑晝挿惌偺柣暉傪婩傞偨傔愒嶁棴抮偺壆晘撪偵寶偨偺偵婲傞丅

丂姲塱榋擭乮堦榋擇嬨乯杻晍戜偵堏揮偟丄姲暥敧擭乮堦榋榋敧乯椶從偵偁偭偰壓廰扟偵堏揮偟偨丅

丂峕屗婜傪捠偠偰戝摽帥攈偺怗摢偲偟偰丄撈楃偲偄偆帥奿丄偮傑傝搊忛偟偰彨孯偵扨撈墆尒偡傞偙偲偲忔梎傪嫋偝傟偨丅

丂揤曐堦巐擭乮堦榋巐嶰乯偺彂忋偵傛傞偲丄抙壠乮偩傫偐乯偼晲巑偽偐傝榋巐壠偱丄偆偪昐愇埲忋偺戝柤偑堦嬨壠傕偁偭偨丅

丂嫬撪偵偼敧堾側偄偟榋堾偺搩摢乮偨偭偪傘偆乯偑偁傝丄枛帥傕偁偭偨丅

丂搩摢偺偆偪宨摽堾偼晲憼壀晹偺斔庡埨晹巵偺丄搶峕帥偼壓栰塆嶳乮偺偪怣擹斞揷乯斔庡杧巵偺曥採帥偱偁偭偨丅

丂壓廰扟偺搶杒帥偼帄摴柍廧偺奐偄偨椪嵪廆柇怱帥攈偺帥偱偁傞丅

丂弶傔杻晍嶗揷偵偁偭偨偑尦榎嬨擭乮堦榋嬨榋乯壓廰扟偵堏偭偨丅

丂偦偺屻丄墑嫕嶰擭乮堦幍巐榋乯慡嶳從幐偟丄偦偺暅嫽偵偁偨偭偰桳椡抙壠偱偁傞戝懞旻懢榊偺慡柺揑側墖彆偑偁偭偨丅

丂戝懞旻懢榊偼嬤峕弌恎偺崑彜敀栘壆偺榋戙栚偺摉庡偱丄弶戙旻懢榊偑奐嶳柍擄慣巘偺廬孼掜偱偁偭偨偺偱丄楌戙偙偺帥偺抙壠偲偟偰娭學偑怺偐偭偨丅

丂帥堟偺堦嬿偵敀栘壆揦堳偺嫟摨曟抧偑偁傞丅

丂偙偺傎偐怴堜敀愇偑乽柇桽廲崞墍乮偠傘偆傏偆偊傫乯廫擇塺乿傪晩偟偨媨塿嶁偺柇桽帥乮尰嵼丄悽揷扟嬫塆嶳乯丄曎嵿揤偱桳柤偩偭偨尨廻偺棾娹帥丄彨孯廏拤偺擕曣弶戜嬊偺桼弿傪傕偮戙乆栘偺惓弔帥丄枮暷丒抧憼偺揱愢偺偁傞尨廻偺挿埨帥丄恊嶋忋恖偺夋憸傪憼偟偰偄偨尨廻乮忋廰扟旘抧乯偺帨岝帥丄嫗搒強巌戙斅憅廳廆桼墢偺壓廰扟媧峕帥丄奜巓抧憼偺戙乆栘墑柦帥丄峀搰斔庡愺栰岝濐偺幒慜揷巵偑枩帯擇擭乮堦榋屲嬨乯朄壺宱傪曭擺偟偨壐揷偺柇墌帥丄婙杮捸撪宱掕偑奐偄偨壓廰扟偺榟曯帥側偳彅帥偑偁偭偨丅

丂丂丂仏

丂恄幮偱偼慜偵怗傟偨嬥墹丒愮懯儢扟丒戙乆栘偺敧敠幮丄廰扟丒敠儢扟偺昘愳幮丄尨廻偺孎栰尃尰偺傎偐壐揷偵偼戞榋揤幮丒孎栰幮偑偁傝丄堫壸偱偼媨塿嶁壓偺愮戙揷堫壸乮偄傑摴尯嶁擇挌栚昐尙揦乯丄忋廰扟乮恄撿堦挌栚乯偺杒扟堫壸丄拞廰扟偺揷拞堫壸乮偄傑嬥墹敧柰幮榚偺朙塰堫壸乯側偳偑偁偭偨丅

丂恄幮偺彅愢偱偼埳惃島丒嶰曯島丒戝嶳島丒晉巑島側偳偑偝偐傫偱偁偭偨偑丄偲傝傢偗晉巑島偱偼廰扟摴尯嶁偺屆揷暯嵍塹栧偑島摢偲側偭偰偄偨嶳媑島偑丄峕屗巗拞偱傕孅巜偺傕偺偲偟偰桳柤偱偁傝丄傑偨愮懯儢扟敧敠幮嫬撪偵偼丄峕屗弶婜偺抸憿偲傒傜傟傞晉巑捤偑偁偭偨丅

丂暓帠偺彅島傕擮暓島傪拞怱偵惗妶偵偲偗偙傫偩傕偺偑懡偐偭偨偑丄楬朤傗帥堟撪偵偼抧憼島偺愇抧憼丄峂怽島偺峂怽搩側偳偑悢懡偔傒傜傟偨丅

丂側偍廰扟愳峂怽嫶撿媗偺愇搩乮尰丄搶嶰挌栚乯偼惵柺嬥崉憸傪崗偟偨姲惌堦堦擭乮堦幍嬨嬨乯嵼柫偺嫶嫙梴搩偱偁傞偑丄姪壔偺恖柤偼丄廰扟嬫抧堟偼傕偲傛傝丄崓挰丒愒嶁丒幣丒杻晍丒巗儢扟丒巐扟丒戝媣曐丒抮戃曽柺偐傜栚崟丒悽揷扟丒拞栰側偳峀斈側抧堟偵傢偨偭偰偄傞丅

丂丂丂丂丂7丂抧夢傝宱嵪偺僙儞僞乕 top

丂峕屗偺恖岥偼丄堦敧悽婭偺弶傔偵偼偡偱偵堦乑乑枩恖傪偙偊偨偲偄傢傟丄慡崙戞堦偺徚旓搒巗偱偁偭偨丅

丂偦偺廀梫傪傒偨偡偨傔戝検偺暔帒偑峕屗偵棳擖偟偨偑丄戝嶁偐傜偺擖壸偺傎偐偵丄堦敧悽婭屻敿偵側傞偲丄峕屗嬤峹偺彅嶻嬈偺敪揥偑丄峕屗偺廀梫偵偐側傝墳偢傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨丅

丂偄傢備傞峕屗抧夢傝宱嵪偑偦傟偱偁傞丅

丂偙偆偟偨峕屗抧夢傝宱嵪偺拞怱偲側偭偨偺偼丄傑偢栰嵷偱偁傝丄偮偄偱暷崚偱偁偭偨丅

丂側偤栰嵷偑抧夢傝宱嵪偺拞怱偵側偭偨偐偲偄偆偲丄惗慛怘椏昳偲偄偆惈奿偵傛傞丅墦妘抧椫憲偵偨偊側偄偙傟傜惗慛怘椏昳傪嬤峹偵媮傔傞偺偼摉慠偱偁偭偨丅

丂峕屗巗拞岦偗偺栰嵷偺嫙媼偼丄巗拞偺彫婯柾擾墍偐傜偟偩偄偵嬤峹偺妺惣丒嬵崬丒廰扟丒栚崟丒拞栰丒悽揷扟側偳偵堏傝丄偝傜偵峕屗拞婜崰偵偼丄峕屗偐傜偍傛偦嶰乑僉儘埲撪偺懞偵偍偄偰偼丄懡偐傟彮側偐傟彜昳嶌暔偲偟偰栰嵷偺惗嶻偵椡傪偄傟傞傛偆偵側偭偨丅

丂摉廰扟嬫抧堟偼丄挰曽偲嵼曽偲偺愙揰偲偄偆抧堟揑忦審偐傜丄抧夢傝宱嵪偵偍偄偰傕擇偮偺懁柺傪傕偭偰偄偨丅

丂偮傑傝擾懞亖惗嶻抧偲偟偰偺偦傟偲丄巗応亖廤嶶抧偲偟偰偺偦傟偱偁傞丅

丂摉抧堟偺懞乆偼挰壆偺敪揥偲晲壠抧偺奼戝偵傛偭偰丄峩嶌柺愊偼媫寖偵尭彮偟偰偒偨偑丄傑偩揷敤偵棅傞擾柉偑偄偨偙偲傕帠幚偱丄斵傜偼憡摉寖偟偔彜昳宱嵪丒徚旓惗妶偺攇偵偍偟棳偝傟偰偄偨丅

丂偦傟備偊偵偙偦丄偄偭偦偆彜嬈揑擾嬈偺曽岦傊丄尭彮偟偨峩抧偺岠棪壔傪偼偐傞傛偆偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂偙傟傜栰嵷偼慜嵧暔偲偄傢傟丄拑丒戝崻丒嵷丒塟乮偆傝乯丒壷巕乮側偡乯丒摛丒堭椶側偳懡條偱偁偭偨丅

丂狻乮偨偗偺偙乯偲偄偊偽栚崟偺偦傟偑桳柤偱偁傞偑丄愮懯儢扟傕狻偺嶻抧偲偟偰抦傜傟偰偄偨丅

丂堦曽丄廰扟嬫抧堟偼巗応傪傕偭偨廤寁抧偱傕偁偭偨丅摉抧堟撪偵偼丄廰扟摴尯嶁挰丒峀旜挰丒惵嶳媣曐挰偵偦傟偧傟惵暔巗応偑偁偭偰栤壆偑懚嵼偟偨丅

丂偙偙偵偼廰扟丒戙乆栘丒敠儢扟丒栚崟丒悽揷扟丒拞栰曽柺偺惗嶻幰偺弌壸偑懡偐偭偨偺偱偁傞丅

丂偙傟傜巗応偺奐巒擭戙偼柧傜偐偱偼側偄偑丄惵嶳媣曐挰偵偼嫕曐尦擭乮堦幍堦榋乯崰偵嬨尙傎偳偺栤壆偲遄偡傞彜恖偑偄偨偲偄偄丄姲惌堦堦擭乮堦幍嬨嬨乯偵枊晎偺擣壜傪偆偗丄暥惌偙傠偵偼屲尙偺栤壆偑塩嬈偟偰偄偨丅

丂惵暔栤壆傜偼姅拠娫傪慻怐偟偰丄廤壸偲斕攧傪撈愯偟偰偍傝丄惗嶻幰偺捈攧偼嫋偝傟側偐偭偨丅

丂偟偐偟廀梫偺奼戝偵懳墳偟偰丄嬤峹偺栰嵷惗嶻幰偼偟偩偄偵栤壆偺嶱壓偐傜撈棫偟偰帺庡揑側斕攧儖乕僩傪奐偙偆偲偟丄栤壆偲塻偔懳棫偡傞傛偆偵側偭偨丅

丂廰扟丒栚崟丒悽揷扟曽柺偺峕屗攧慜嵧暔偼丄敧儠強惵暔栤壆拠娫偲傛偽傟傞慜婰嶰巗応偲昳愳戜挰丒杻晍擔儢孍丒榋杮栘丒塱曯挰丒崅椫戜挰偺栤壆偺摑惂壓偵偁偭偨偺偱偁傞丅

丂偟偐偟揤曐偺偙傠偐傜丄惗嶻幰擾柉偼偙傟傜栤壆傪旔偗偰惵嶳昐恖挰捠傝傗惵嶳嫵妛堾栧慜偱棫攧傝偲遄偟偰丄擾嶻暔偺捈愙斕攧傪偡傞傛偆偵側偭偨丅

丂偟偐傕棫攧傝偺悢偼偟偩偄偵憹壛偟丄栤壆偺擖壸検偼尭彮偡傞桳條偱偁偭偨丅

丂偙偆偟偨忣惃偵偍偄偰敧儠強栤壆懁偼丄揤曐嶰擭乮堦敧嶰擇乯棫攧傝嬛巭傪挰曭峴強偵弌婅偟丄懞曽偱傕偙傟偵懳墳偟偰偦偺宲懕曽傪慽偊偱偨偺偱偁傞丅

丂偙偺慽徸偼擇擭屻偺摨屲擭偵堦墳懨寢偟丄栤壆曽偺婯惂壓偱偺棫攧傝偑偒傔傜傟偨丅

丂偟偐偟擾嶻暔偺庬椶偺尷掕傗棫攧傝応強偺婯惂丄岥慘偺巟暐偄側偳偺忦審傪晄枮偲偡傞懞乆偼丄偝傜偵斀懳慽婅傪峴側偄丄寢嬊偼栤壆偼抧戙偲憒彍椏傪挜廂偡傞偩偗偱丄擾柉偺捈愙斕攧偼梕擣偝傟傞偙偲偵側傞偺偱偁傞乮亀擔杮嶻嬈戝宯亁巐丄亀怴廋廰扟嬫巎亁忋乯丅

丂師偵暷崚偺庢堷偒栤戣傪傒偰偄偒偨偄丅

丂峕屗偵棳擖偡傞暷崚偼丄墦崙惗嶻偺暷傪戝嶁偐傜夢憜偡傞偄傢備傞壓傝暷偺宯摑偲丄娭搶嬤嫿偐傜偺抧夢傝暷偺宯摑偲偺擇庬偑偁偭偨丅

丂偙偺偆偪偟偩偄偵屻幰偑峕屗暷崚巗応偵戝偒側埵抲傪愯傔傞傛偆偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂偙偺抧夢傝暷栤壆偼丄壓傝暷乮偔偩傝傑偄乯栤壆偑擔杮嫶曈偵廤拞偟偰偄傞偺偵懳偟偰丄斾妑揑峕屗偺廃曈偵傕嶶嵼偡傞孹岦偑偁偭偨丅

丂壝塱巐擭乮堦敧屲堦乯栤壆拠娫嵞嫽埲屻偺乽彅栤壆柤慜挔乿偵傛傞偲丄廰扟嬫抧堟偵偍偄偰傕丄敠儢扟懞擇丄廰扟峀旜挰榋丄摨媨塿挰擇丄摨摴尯嶁挰堦丄惵嶳媣曐挰巐偲偄偆抧夢傝暷栤壆偺懚嵼偑抦傜傟傞丅

丂偦偟偰斵傜偺偆偪偵偼丄榚揦敧丅強暷壆偺拠娫偵傕擖偭偰丄栤壆偲拠攦傪寭嬈偡傞傕偺傕偁偭偨丅

丂師偵鋗暷壆偲偄偆惛暷丒彫攧嬈偺暷梲偑偁偭偨丅偙傟偼抧夢傝暷栤壆傗榚揦敧儠強暷壆偐傜尯暷傪巇擖傟丄敀暷偵惛偟偰徚旓幰偵彫攧傝傪偟偰偄偨丅

丂偙偺鋗暷乮偮偒偛傔乯壆傕拠娫傪慻怐偟丄乽彅栤壆柤慜挔乿偵廰扟媨塿挰榋丄摨摴尯嶁挰堦丄摨峀旜挰巐丄摨搶暉帥栧慜堦丄惵嶳椢挰擇丄惵嶳媣曐挰屲丄愮懯儢扟挰榋偲偄偆偐側傝偺懚嵼偑抦傜傟傞偺偱偁傞丅

丂偝偰峕屗巗応偵廤壸偝傟傞暷崚偼丄偟偩偄偵娭搶抧夢傝暷偑懡偔側偭偰丄壓傝暷傪埑搢偟偰偒偨偑丄偝傜偵峕屗嬤嫿偺偄傢備傞嵼曽敀暷偑擭傪捛偆偵偮傟偰憹壛偟丄暥壔丒暥惌婜崰傛傝峕屗暷崚巗応偺姅拠娫暷崚彜偲嵼曽暷崚彜恖偁傞偄偼壸庡偱偁傞擾柉偲偺娫偵暣憟偑昿敪偟偨丅

丂暥惌堦擇擭乮堦敧擇嬨乯偵偼偡偱偵昳愳丒栚崟丒廰扟曈偺柍姅偺嵼曽暷彜恖偑抧夢傝暷栤壆偵崘慽偝傟偰偄傞偑乮亀擔杮嵿惌宱嵪巎椏亁幍乯丄偙偆偟偨暣憟偼埲屻懡偔傒傜傟傞傛偆偵側傞丅

丂偙偺傛偆偵惗嶻幰偱偁傞嵼曽擾柉傗偦傟偲堦懱偺柍姅偺嵼曽崚彜側偳偺峕屗巗応恑弌偼丄婛惉偺拠娫暷崚彜偺塩嬈尃傪偍傃傗偐偟丄棳捠拋彉傪棎偡傕偺偲崘慽偝傟傞偐丄偁傞偄偼姅拠娫偑帺塹庤抜偲偟偰嫮峴偵埑敆偡傞偐丄偄偢傟偵偟偰傕丄枊晎偲偟偰傕暷崚棳捠婡潓偺嵞寶傪偣傑傜傟傞傛偆偵側傞丅

丂偲傝傢偗丄摉廰扟嬫抧堟偵偼丄偙偺懳峈偡傞惃椡偑嫟偵懚嵼偟丄傓偢偐偟偄忬嫷傪偮偔偭偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偙偺傎偐偵悈幵壱乮偐偣偓乯傪偡傞擾柉偑懚嵼偟偨丅

偙傟偼偐側傝偺悢丄慜婰偺嵼曽擾柉偲僆乕僶乕儔僢僾偡傞傕偺偲傒傜傟傞偑丄偲傕偐偔杮棃丄悈幵壱偼嵼曽擾柉偺帺壠暷偺捓鋗乮偪傫偮乯偒傪庡梫側巇帠偲偡傞傕偺偱偁偭偨偲偙傠丄偟偩偄偵巗拞偺鋗暷壆偺壓惪偗暷鋗偒傪偡傞傛偆偵側偭偨丅

偙偆偟偨悈幵壱偺擾柉偼廰扟嬫抧堟偵悢懡偔懚嵼偟丄偲偔偵廰扟愳偧偄偺抧嬫偱偼偝偐傫偱偁偭偨丅

師偵偺傋傞悈幵堦審偺娭學幰偺側偐偱傕丄壓廰扟懞偺嵅暫塹傗尨廻懞偺壝暫塹側偳偼丄嫕曐堦敧擭乮堦幍嶰嶰乯偐傜悈幵塩嬈傪巒傔偰偄偨偲偄偄乮乽悈幵搉悽柤慜彂乿乯丄傑偨揤柧偺懪偙傢偟偵嵺偟偰偼丄峀旜偺悈幵偑廝寕偺懳徾偵側偭偨偲偄偆乮乽嬌旈榐乿乯丅

丂揤曐嶰擭乮堦敧嶰擇乯廰扟曈偺悈幵壱擾柉偼巗拞偺戝摴暷鋗偒拠娫偵崘慽偝傟偨丅

丂戝摴暷鋗偒偲偼晲壠偺晑帩暷偺惛敀傗鋗暷壆偺壓惪偘暷鋗偒傪偡傞嬈幰偱丄暥帤偳偍傝戝摴彜偄偱偁偭偰丄塒媙側偳傪帩偭偰壠乆傪堏摦偟丄媄弍偲楯摥椡傪採嫙偡傞傕偺偱偁偭偨丅 |

壐揷偺悈幵乮杒嵵夋乯

|

丂斵傜偺庡挘偼丄悈幵壱恖偑嵼曽擾柉偐傜峸擖偟偨暷崚傪惛敀偟偨傝丄擾柉偐傜埶戸偝傟偨傕偺傪丄巗拞鋗暷壆偐傜偺壓惪偗惛敀暷偵崿擖偝偣丄巗拞偵斃擖偟偰鋗暷壆偵斕攧傪埶棅偡傞宍愓偑偁偭偰丄偙傟偼柧傜偐偵塩嬈朩奞偱偁傞偲偄偆偺偱偁傞丅

丂偙傟偵偐偐傢傞學憟偼墑乆偲懕偔偺偱偁傞偑丄戝摴暷鋗偒偺傛偆側恖椡偵棅傞鋗暷偑丄恖娫偺楯摥椡傪昁梫偲偟側偄悈幵鋗暷偵斾偟偰崅偄岺捓偱偁偭偨偙偲偼摉慠偱偁傝丄掅楑側岺捓偺悈椡棙梡偺偝偐傫偱偁偭偨枊枛婜偱偼丄鋗暷壆傗戝摴暷鋗偒偺悐戅偼昁帄偩偭偨偺偱偁傞丅

丂懠曽丄嵼曽敀暷偺攧攦偼丄峕屗暷崚巗応偺暷壙挷愡偺偆偊偱傕怺偄娭學傪傕偭偰偄偨丅

丂偮傑傝嵭奞丄嫢嶌側偳偵傛傝峕屗巗拞偵暷崚偑晄懌偡傞偲丄嵼曽敀暷偺攦擖傟偑偲偔偵彠椼偝傟偰暷壙偺朶摣傪娚榓偟丄媡偵暷壙偑壓棊偡傞偲丄嵼曽敀暷偼峕屗巗応偐傜暵傔弌偝傟傞偲偄偆娭學偵偁傞丅

丂偟偐偟丄嵭奞側偳偺傎偐丄峕屗巗拞偺廀梫偺憹戝偲偄偆偙偲偼丄傗偼傝嵼曽敀暷偺棳擖傪昁恵偲偡傞偲偄偆曽岦偵嫮偔岦偐偆偐傜丄嵼暷偺暷崚棳捠婡峔偵戝偒側廋惓傪梫媮偡傞偙偲偵側傞偺偱偁傞丅

丂偝偒偺悈幵堦審偼丄揤曐榋擭乮堦敧嶰榋乯偵偄偨偭偰丄悈幵曽偺弌嬧偲塒悢偺惂尷偲偄偆宍偱堦墳棊拝偡傞乮亀怴廋廰扟嬫巎亁乯丅

丂偟偐偟偙偆偟偨惂栺偵傕偐偐傢傜偢丄悈幵偺塩嬈偺儊儕僢僩偼懚嵼偟偨傢偗偱丄偝傜偵嵼曽彜恖偺宱嵪妶摦偺堄梸揑側揥奐偵敽偭偰丄嬤戙偵楢側傞宱嵪惈偺崅梘偵堦掕偺栶妱傪壥偟偨偺偱偁傞丅

丂丂丂丂丂8丂枊枛婜偺條憡 top

丂廰扟嬫抧堟偼偦偺抧堟揑摿幙偵傛偭偰丄憗偔偐傜戝搒巗嬤峹偲偟偰偺堦掕偺條憡傪掓偟偰偄偨丅

丂偲偔偵抧夢傝宱嵪偺敪払偵傛傞彜嬈帒杮偺怹摟偲晲壠壆晘偺峀斈側惉棫丒奼戝偲偼丄擾懞傪寖偟偔備傝偆偛偐偟丄峩抧傪憆幐偟偨懡悢偺擾柉傪弌尰偝偣丄偦傟偺挰抧傊偺棳擖傪彽偄偨丅

丂廬偭偰丄懞乆偵偍偗傞偄傢備傞晽懎偺桷攑乮偨偄偼偄乯偼偙偲偵栤戣偱偁傝丄搎応偺棳峴傗柍廻恖偺墶峴傕寖偟偔丄懞偺惗妶偼戝偒偔曄幙偟偨丅

丂徏暯掕怣偺姲惌夵妚偑幚幙揑側岠壥傪偁偘偊側偄偱廔傞偲丄彨孯壠惸乮偄偊側傝乯偺偄傢備傞暥壔丒暥惌帪戙傪傓偐偊偨丅

丂偙偺帪婜丄戝墱偺斏塰偲偄偆堦帠偵傒傜傟傞傛偆側曻枱側徚旓惗妶偺棤偯偗偲偟偰偼丄堦斒幮夛偵偍偗傞宱嵪妶摦偺挊偟偄敪揥偑偁偭偨傢偗偱偁傞偑丄擾懞偺晽懎桷攑偲偄傢傟傞尰徾偼丄偙偆偟偨幮夛偺摦偒偺側偐偱塿乆挊偟偔側偭偨丅

丂枊晎偼暥壔擇擭乮堦敧乑屲乯娭搶庢掲弌栶乮偱傗偔乯傪偍偄偰丄娭搶堦墌偺帯埨丒寈嶡偺嵞寶丄晽懎偺嫺惓側偳偵忔傝偩偟丄悢乆偺怗彂傪敪晍偟丄弌栶偺擾懞弰夞傪峴側偆偲嫟偵丄懞乆偵婑応慻崌傪寢惉偝偣丄帯埨偺堐帩傗晽懎庢掲傝偵偁偨傜偣偨丅

丂偙偺帪廰扟嬫抧堟偺懞乆偼丄壓杒戲懞婑応慻崌擇榋儠懞偺偆偪偵曇擖偝傟偨丅偙偺壓杒戲慻崌偼丄壓杒戲慻堦巐儠懞丄壓朙戲慻敧儠懞丄妏敜乮偮偺偼偢乯慻巐儠懞偺嶰彫慻崌偵傢偐傟丄廰扟嶰儠懞丒朙戲嶰儠懞偍傛傃壐揷丒尨廻偺擇懞偼壓朙戲慻偵丄愮懯儢扟丒戙乆栘丒敠儢扟偺嶰懞偼妏敜慻偵擖傟傜傟偨丅

丂揤曐弶擭偼慡崙揑側婹閇偵傒傑傢傟偨丅

丂偦傟偼搶杒抧曽偱傕偭偲傕寖偟偐偭偨偑丄娭搶堦懷偵傕戝偒側旐奞偑偁偭偨丅搶杒暷偺峕屗夢暷偑愨偊偨偆偊偵丄峕屗嬤嵼偺抧庡丒晉崑偵傛傞暷嶨崚偺攦愯傔偲攧傝惿傒偑壛傢傝丄暷壙偼偠傔彅暔壙偼崅摣偟丄崲媷幰偼憹戝偟偨丅

丂枊晎偱偼揤曐堦擇擭乮堦敧巐堦乯榁拞悈栰拤朚乮偨偩偔偵乯偵傛傞揤曐夵妚偑峴側傢傟偨丅

丂揤曐夵妚偼婎栘揑偵偼晻寶惂偺堐帩丒嵞寶傪栚昗偲偡傞傕偺偱丄傗偮偓偽傗偵彅夵妚椷傪敪偟偨丅

丂寪栺椷傗姅拠栤夝嶶椷丒恖曉偟椷側偳偑偦傟偱偁傝丄摉抧堟偵捈愙娭學偡傞傕偺偲偟偰偼丄偙傟傜偺傎偐丄擾懞傊偺瀸巕乮偰偙乯偄傟惌嶔偲峕屗廃曈忋抦椷偑偁偭偨丅

丂擾懞傊偺惌嶔偼幙慺寪栺傪傓偹偲偟偨幙杙寴屌側擾懞偵偐偊偟丄擾柉傪擭峷偯偔傝偺抧埵偵悩偊側偍偦偆偲偡傞傕偺偱偁偭偨偑丄偙偆偟偨帪戙偵媡峴偡傞惌嶔偺崲擄偝偼偄偆傑偱傕側偔丄庩偵擭峷憹挜嶔偵偮側偑傞傕偺偲偟偰懞乆偼晄埨偵偐傜傟偨偑丄寢嬊偼悈栰拤朚偺幐媟偲嫟偵揚夞偝傟偨偺偱偁傞丅

丂揤曐堦巐擭乮堦敧巐嶰乯峕屗丒戝嶁堦乑棦巐曽偺巹椞傪堦墌枊晎捈妽椞偵偟傛偆偲偡傞忋抦椷偑敪偣傜傟偨丅

丂偙傟偼枊晎偺惌帯揑丒宱嵪揑嫮壔傪偼偐傠偆偲偡傞傕偺偱偁傞偑丄偙偺惌椷偵傛傞偲丄廰扟嬫抧堟側偳婙杮椞丒帥幮椞側偳擖慻偺寖偟偄偲偙傠偼丄偡傋偰枊晎捈妽椞偵扨弮壔偝傟傞傢偗偱偁傞丅

丂偲偙傠偑堦斒偺婙杮偼宱嵪揑側崲媷偐傜丄壗擭傕偝偒偺擭峷傪抦峴抧偐傜愭擺偝偣偰偄偨傝丄懞曽偺桳椡幰偨偪偐傜懡妟偺庁嵿傪晧偭偰偄傞偺偑幚忣偱偁傝丄偙偺偨傔媫偵枊晎椞偵夵傔傜傟傞偙偲偼丄懞乆偵偲偭偰柪榝側偙偲偱偁偭偨丅

丂戝嶁廃曈偱偼偦偺偨傔堦潉偑婲偭偰偄傞傎偳偱偁傞丅

丂摉抧堟偺応崌偺斀墳偼柧傜偐偱偼側偄偑丄摉帪壓廰扟偵偄偨庲妛幰徏嶈溌摪乮偙偆偳偆乯偼懞栶恖偨偪偐傜偦偺憡択傪偆偗偰偄傞乮亀擔楋亁乯丅 |

婙杮偺嶱挘傝乮乽柧帯昐岺恾夛乿傛傝乯

|

丂懞柉偺摦梙偑嶡偣傜傟傞偲偙傠偱偁傞丅丂偙偺忋抦椷偼戝柤偺拞偵傕斀懳偑懡偔丄悈栰拤朚傊偺斀姶偑悡偠偰丄偮偄偵悈栰惌尃偺柦偲傝偲側傝丄忋抦椷傕揚夞偝傟偨丅

丂壝塱榋擭乮堦敧屲嶰乯儁儕乕偺棃峲偵抂傪敪偟偨挬栰偺摦梙偼旕忢側傕偺偱偁偭偨丅

丂偔傢偊偰埨惌擇擭乮堦敧屲屲乯偺戝抧恔偼奐崙屻偺悽忣晄埨傪偄偭偦偆偐偒偨偰偨丅

丂枊妕偱偼堜埳捈旿偺搊応偲偦偺憳擄側偳撪奜懡抂側惌嬊偵捈柺偟偰偄偨丅

丂偙偆偟偨惌嬊偺揥奐偵懳墳偟偰丄懞乆傊偺晧扴傕憹戝偟偨偑丄偲偔偵奜崙巊愡墳愙屼梡丒奀娸寈旛屼梡側偳偱搶奀摴嬝偺墲暷偼斏懡傪偒傢傔丄彆嫿懞乆傊偺壛廳晧扴偲偄偆寢壥偲側偭偰偄偨丅

丂埨惌幍擭乮堦敧榋乑乯惓寧偺暁尒曽偺枀椣媨乮傒偪偺傒傗乯偺婭廈壠愒嶁壆晘傊偺崀壟丄旜廈壠偺嶲晎側偳偵傛偭偰丄廰扟嬫抧堟偺懞乆偼昳愳廻摉暘彆嫿偵妱摉傜傟丄梻暥媣尦擭堦乑寧偺榓媨偺彨孯壠崀壟偼丄拞嶳摴嬝彆嫿傪枹慭桳偺戝婯柾側傕偺偲偟偨丅

丂廰扟嬫抧堟偺懞乆偼丄摉慠偺偙偲偺傛偆偵斅嫶廻壛彆嫿偵巜掕偝傟丄偦偺晧扴偵姮偊偨丅

丂偙偺慜屻丄堦楢偺奜崙恖嶦彎帠審偑廰扟偵傎偳偪偐偄幣丒杻晍丒崅椫丒昳愳偺奺抧偱偍偙傝丄峕屗巗拞偼嫲晐偺岼乮偪傑偨乯偲壔偟丄摦梙偡傞柉怱偵忔偠偰楺恖傗柍廻恖偺晄朄帠審偑昿敪偟偨丅

丂偙偲偵惗敒帠嶌偑偍偙傞偲丄塸崙偼堦擇惽偺孯婭傪恄撧愳偵掆攽偝偣嫮峝側岎徛偵擖偭偨丅

丂偙偺崰亀暉墺帺揱亁偵傛傞偲丄峕屗巗拞偼崿棎偟丄暉戲桜媑帺恎乽惵嶳偺壐揷偲偄傆張乿偵慳奐偡傞弨旛傪偟偰偄傞丅

丂偙偆偟偨忣惃偵懳張偟偰丄枊晎偼暥媣尦擭乮堦敧榋堦乯峕屗廃曈偺梫徴峴強偵尒挘斣強偺愝抲傪柦偠偨丅

丂廰扟嬫抧堟傪娷傔偨壓杒戲婑応慻崌偵懳偟偰偼丅戝嶳乮岤栘栴憅戲乯奨摴増偄偺拞朙戲懞偲峛廈奨摴増偄偺妏敜懞偲偺擇儠強偵斣強傪愝抲偡傞偙偲偵側傝丄楺恖丒柍廻幰偺庢掲傝傪娷傔偰丄堦潉丒搆搣側偳晄壐暘巕偺峕屗怤擖傪娔帇偝偣偨偺偱偁傞丅

丂偙偺尒挘斣強偺寶抸偍傛傃彅摴嬶丒彅恖懌偼偡傋偰慻崌懞偺晧扴偱偁傝丄堐帩旓傕傑偨憡摉偵悡傫偩偺偱偁傞丅

丂懞乆偺晧扴偼寧乆偐側傝嬯捝側傕偺偲側偭偨丅

丂偦偺偨傔懞乆昐惄偐傜偼斀懳偺惡偑崅偔丄偙傟傪庴巭傔偨婑応憏戙偼丄斣強媗恖懌偺掆巭嫋壜偑偱偨傢偗偱偼側偄偑乽憏戙偳傕怱摼傪傕偭偰堦偲愭偯嵎傂偐偊乿傞偙偲傪慻壓懞乆偵捠払偡傞偵偄偨偭偨丅

丂偙傟偼傓偟傠撈抐揑側傕偺偱偝偊偁偭偨偑丄偙偺偁偲斣強偺嵞愝抲傪柦偤傜傟偰偄側偄偲偙傠偐傜傒傞偲丄堦墳丄栙擣偝傟偨傛偆偱偁傞丅

丂偙偺尒挘斣強偑拞搑偱嵙愜偟偨偁偲丄娭搶庢掲弌栶偼暿偺宍偱旕忢帠懺偵懳張偡傞曽嶔傪偨偰偨丅

丂暥媣嶰擭堦堦寧丄弌栶撪嶳嵍堦榊偼壓杒戲慻婑応偵弌挘偟懞乆憏戙傪彚廤偟偰丄旕忢懺惃偵偮偄偰愢桜偟丄慻崌媍掕傪偲傝偒傔偝偣偨丅

丂偙傟偵傛傞偲丄奺懞偱偼彫慜昐惄偵偄偨傞傑偱暯慺偐傜抾憴傪梡堄偟丄堦乑恖偢偮偺慻傪偮偔傝丄懞偺偆偪偺憇寬偺幰傪偊傜傫偱旕忢恖悢傪掕傔丄栚報丒庤憴丒傕偫傝傪傕偭偰旕忢帠懺偵旛偊傞偲偄偆偺偱偁傞丅

丂偙偺偨傔偺庤憴側偳彅摴嬶偼傕偪傠傫懞曽偺帺屓晧扴偱偁偭偨丅

丂偙偺擭偺堦堦寧丄枊晎偼彅斣偺戉巑偵巗拞偺弰绱傪柦偠偨偑丄偙偺帪丄廰扟挿扟帥偑戝屼斣慻偺撛強偵摉偰傜傟丄廰扟嬫抧堟堦墌偺弰绱乮偠傘傫傜乯偵摉偭偨丅

丂傑偨堦擇寧偵偼彨孯忋棇偺棷庣拞寈旛偲偄偆偙偲偱晲壠壆晘彫楬偺奺強偵娭栧傪愝抲偡傞偙偲偲側傝丄梻擭幍寧丄廰扟媨塿嶁偵娭栧偑愝偗傜傟偨丅

丂偙偙偼峕屗偺弌擖岥偲偟偰廳梫側偲偙傠偱丄戙姱栘懞摕暯乮偲偆傊偄乯偺巟攝偵懏偟丄屼娭強栶恖廜偲傛偽傟傞戙姱壓栶偑丄忢帪媗斣偟偰弌擖傝偺捠峴恖傪娔帇偟偨丅

丂娭栧偺弌擖傝偵偼丄偁傜偐偠傔枊晎偐傜懞挰偵壓晅偟偰偁傞娪嶥乮弴嶥乯傪実峴偡傞昁梫偑偁傝丄擭峷忋擺傗嫑丒惵暔椶偺斕攧丄壓憒彍偺塣憲偦偺懠岞巹偺墲棃偵巟忈傪偒偨偡偙偲偑懡偐偭偨偺偱偁傞丅

丂懠曽丄暥媣嶰擭敧寧丄旕忢帠懺偵偦側偊偰搶奀摴偺摴嬝傪曄峏偡傞偙偲偑栤戣偵側偭偨丅

丂偙偺搶奀摴晅懼偲偄偆偺偼丄昳愳廻偐傜暯捤廻偵偄偨傞奀婑傝偺摴傪傗傔偰丄惵嶳捠傝偐傜摴尯嶁傪傊偰丄岤栘奨摴宱桼偱暯捤廻偵払偡傞摴傪杮捠傝偵偟傛偆偲偡傞埬偱偁傞丅

丂偙偺僐乕僗偼惵嶳捠傝偐傜姱塿挰丒拞廰扟懞丒壓廰扟懞丒拞擾戲懞側偳廰扟媗懞傪捠傝丄忋栚崟丒抮怟丒嶰廻乮傒偟傘偔乯曽柺偵懕偔偺偱偁傞丅

丂摨擭敧寧擇屲擔丒嬨寧擇擔偲枊晎晛惪栶傗姩掕曽偺栶恖側偳偺尒暘偑偁傝丄傑偨懞乆偵偼條乆側彂忋挔偺採弌偑梫媮偝傟偨丅

丂偙偺晅懼栤戣偼寢嬊寁夋偩偗偱幚峴偝傟側偐偭偨偑丄奜埑偵懳偡傞崙撪偺婋婡姶偺怺崗壔偺尰傟偱丄摉抧堟偺恖乆傕憡摉偺嬞挘姶傪偍傏偊偨偙偲偱偁傠偆丅

丂偦偺偙傠丄廵戉宮屆偲遄偡傞擾暫孭楙偑峴側傢傟傞偙偲偵側偭偨丅

丂懡杸孲榓愹懞乮尰丄悪暲嬫乯偵枊晎揝鄘嬍栻曽栶強偺墜徤憼乮偊傫偟傚偆偖傜丄壩栻屔乯偑偁傝丄晅嬤彅懞偺昐惄偵寈屌傗抏栻塣憲偺壽栶傪偁偰偰偄偨偑丄枊枛晽塤媫傪崘偘傞傛偆偵側傞偲丄偦偺壽栶傕憹壛偟丄暥媣巐擭偵偼怴偨偵廵戉宮屆偲偄偭偰丄堦庬偺擾暫揑挷楙偑峴側傢傟傞傛偆偵側偭偨偺偱偁傞丅

丂榓愹墜徤憼偺廵戉宮屆偑壽偝傟偨偺偼丄懡彮偺弌擖傝偼偁傞偑傎傏廫悢儠懞偱丄摉抧堟偱偼拞廰扟丒忋朙戲丒拞朙戲側偳枊椞偺彅懞偑巜掕偝傟偨丅

丂偙傟偼慜擭堦乑寧偵嫋壜偝傟偨峕愳塸棿戙姱強娗壓偺擾暫庢棫偰偵巋寖偝傟偨傕偺偱丄偙偺擭堦堦寧偺晲廈擾暫偵愭棫偮傕偺偱偁偭偨丅

丂偙偺擾暫偼昐惄堦潉偺懕敪傪偍偝偊丄摦梙偡傞懞曽偺帯埨傪堐帩偟傛偆偲偡傞偲偙傠偵斾廳偑偁偭偨丅

丂嬑柋偼拫媗偲栭媗偵傢偐傟丄憼媗寈屌丒鄘栻塣憲丒廵戉宮屆側偳偵偁偨偭偨丅

丂宑墳擇擭榋寧偐傜敧寧偵偄偨傞嶰儠寧偺嬑柋傪傒傞偲丄憼媗寈屌偼屲堦敧恖乮撪廰扟娭學巐巐恖乯丄鄘栻塣憲曽堦敧敧幍恖乮摨堦嶰屲恖乯丄塣憲嵎揧恖敧擇恖乮摨榋恖乯丄廵戉宮屆堦乑堦榋恖乮摨嬨榋恖乯偱偁偭偨丅

丂宑墳擇擭乮堦敧榋榋乯彨孯壠栁偺戝嶁偱偺媫巰丄偲偔偵挿廈嵞惇偺幐攕偼丄枊晎偺悐惃偵攺幵傪偐偗偨丅

丂堦屲戙彨孯傪偮偄偩宑婌偼彅惌傪夵妚偟丄尃椡偺嵞曇惉傪婇恾偟偨丅

丂枊晎偺彅夵妚偺擇偮偵孯惂偺夵妚偑偁傞丅偙傟偼僼儔儞僗恖孯帠嫵庣偺巜摫偺傕偲偱曕暫丒婻暫丒朇暫偵傢偗偩墷廈晽偺孯戉傊偺嵞曇惉偱偁傝丄偲偔偵朇弍偺孭楙偵椡傪偄傟偨丅

丂偦偺朇弍傪庡偲偟偨嶰暫挷楙偺偨傔丄傕偲戦応偲偟偰梡偄傜傟偨嬵応栰偺奼挘偑婇恾偝傟偨偺偱偁傞丅

丂偙偺傛偆側嬵応栰偺奼挘丒愙廂偵斀懳偟偰偍偙偭偨偺偑嬵応栰堦潉偱偁傞丅

丂偙偺抧偼忋栚崟偺杒丄戙乆栘懞側偳偵愙偡傞栺堦屲枩捸偺尨偱偁偭偨偑丄側偍晄懌偱偁傞偲偟偰丄晅嬤敧儠懞偵屪偭偰峀偔埻偄崬傓昁梫偑偁傞偲偝傟偨丅

丂偟偐傕愙廂抧偺擾柉偵懳偟偰偼丄側傫傜偺懼抧傕曗彏傕側偐偭偨偺偱丄懞乆昐惄偺晄埨偼偒傢傔偰怺崗偱偁偭偨丅

丂宑墳嶰擭敧寧丄妡傝栶恖偺尰抧尒暘偑偁傝丄偄傛偄傛愙廂偵庤傪偮偗傞偙偲偵側偭偨丅

丂偦偙偱峩抧傗嫃戭傪扗傢傟傞戙揷乮偩偄偨乯丒戙乆栘丒壓杒戲丒忋朙戲丒拞朙戲丒壓廰扟丒摴尯嶁偺恖乆偺娫偵偼掞峈偺慻怐偑偁偄偮偄偱惗傑傟丄斵傜偼傑偢斣恖壆晘傪廝偭偰丄偙傟傪懪夡偟丄捔晱乮偪傫傉乯偺戙姱庤晅丒庤戙偵懳偟偰傕丄朹傗抾憴傪偐傑偊丄梿奓乮傎傜偑偄乯傪悂偒柭傜偟丄嬻朇傪偆偪偁偘傞側偳偺婥惃傪偁偘丄偲偰傕捔埑偱偒傞條巕偱偼側偐偭偨丅

丂戙姱徏懞拤巐榊偼婻攏戉偺弌摦傪梫惪偟偨偑丄擾柉偺斀峈偼傗傑側偐偭偨丅

丂寢嬊丄愙廂帠嬈偼恑傔傜傟側偐偭偨偺偱偁傞丅

丂偙偆偟偰嬵応栰挷楙応偵傒傜傟傞枊晎偺孯惂棫捈偟偺摦偒偼丄偙偙偱傕柉廜偺嫮偄斀懳偵偮偒偁偨傝丄偦偺抍寢偲掞峈偺慜偵攕傟偨偺偱偁傞丅

丂戝惌曭娨傪擇儠寧屻偵傂偐偊偨帠審偱偁偭偨丅

丂宑墳嶰擭堦乑寧偺戝惌曭娨偺寶敀乮偗傫傁偔乯丄摨堦擇寧偺墹惌暅屆偺桜崘偼丄枊巑丒嵅枊斔偺恖乆偵嶧挿偵懳偡傞斀姶傪崅傔偨偑丄堦曽丄挬掛偱偼搶惇孯傪慻怐偟偰嶰曽偐傜峕屗偵敆偭偨丅

丂偙偺崰枊晎撪偵偼嫳弴丒庡愴偺椉攈偑懳棫偟丄巗拞偺晄埨嫲峇偼嵟崅挭偵払偟偰偄偨丅

丂宑婌偼寣婥偵偼傗傞枊恇偺堅晱偵偮偲傔丄傑偨巗柉偺捔鸀偵傕恠偟偨丅

丂宑墳巐擭嶰寧枛偛傠丄搶惇孯旜廈斔偺堦戉偑廰扟偵傎偳偪偐偄懢巕摪懞偵廻恮偟偨丅

丂拞廰扟丒忋拞朙戲丒尨廻丒壐揷奺懞偼姱孯屼梡恖懌偵挜敪偝傟偨丅

丂旜廈斔偺懠偺堦戉偼拞朙戲懞偵丄埳廈斔偺堦戉偼廰扟峀旜偺徦塤帥傗壓廰扟懞偵恮傪峔偊偨丅

丂偙傟傜偺懞偼傕偪傠傫丄晅嬤彅懞偼宲棫丒帩塣恖懌偦偺懠偺壽栶偵偐傝偩偝傟偨丅

丂巐寧堦堦擔憗嬇丄摽愳宑婌偼忋栰傪偰偰悈屗偵戅偄偨丅怴惌晎孯偼峕屗忛偵擖忛偟丄暯壐偺偆偪偵愙廂傪廔偊偨丅

丂彶媊戉側偳偺媽枊彅戉偼側偍斀峈偺婥惃傪偁偘偨偑丄忋栰偺愴憟偼慡偔堦曽揑偵廔偭偨丅

丂偙偺愴偄攕傟偨巑懖偑丄嶰乆屲乆廰扟抧堟偵傕偨偳傝偮偄偨丄偲揱偊偰偄傞丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

|

丂

丂