|

****************************************

Home 渋谷区の歩み(上 中 下) 自然と生活 史跡文化財散歩(上 下) 付録

渋谷区の歩み(下)

佐藤 昇

六 近代の展望

top

1 激動のとき――明治初期

慶応四年(一八六八)、通り過ぎて行く東征軍を渋谷の人々はどんな思いで見つめていたであろうか。

少し前には眺めている人々も幕府の銃隊訓練を受けた身である。

五月一五日、上野の戦争はたった一日で終り、敗残兵がひそかに落ちのびてきたと古老は伝えている。

その直後、かっての町場は町奉行廃止に代わる市政裁判所、在方は武蔵知県事(ちけんじ)の支配となった。

同年八月には渋谷区域の東部一帯を占めていたかっての武家屋敷の収公(しゅうこう)が行なわれ、同九月には明治と改元された。

三〇〇年にわたる旧体制の本家本元での改革が始まり、約一〇年間あらゆる面について本区地域でも澂動の時を迎えることになったのである。

まず挙げられるのは武家屋敷地の収公による影響であろう。

これにより藩主と共に帰郷した武士は多く、消費者であった彼らに依存してきた者も転出・転業を余儀なくされた。

その一例を大山街道(現在の青山通り)に沿い武家地と郷村との接触地帯に発生した町場である渋谷宮益町の戸数についてみると、明治二年には一七五戸であったものが、同四年には一三一戸となり、わずかの間に四四戸も減少している。

おそらく武士没落の影響が少なかった市中方面への移動があったのではなかろうか。

明治三年、東京府は山の手方面の町地の淋(さび)れ方のはなはだしさに驚き、これらを下町周辺の在来の町地を取り巻く収公地を代替地として移転させる案をたてたほどである。

一方、武家屋敷の密集地であった千駄ヶ谷方面の状況は、いっそう深刻であり、これを見かねた名主平右衛門らは明治元年に

「此程右御武家地御上地の上御引払いに相成候につき、枯野原に相成り、千草生い茂り侯のみにて、これまで御武家方へ諸商ないつかまつり取り続けまかりあり候者ども、当今は妻子の扶助も出来難く離散つかまつり候者も之れ有り、見るに忍び難く……」

と東京府に窮状を訴え、翌二年から三ヵ年の間に二〇万坪におよぶ荒蕪地(こうぶち)の開墾に成功した。

このような地元の努力がある一方では、東京府もまた上地跡がいたずらに盗賊のすみかとなるよりは、当時日本の二大輸出品であった生糸と茶の生産地として育成することを考えた。

|

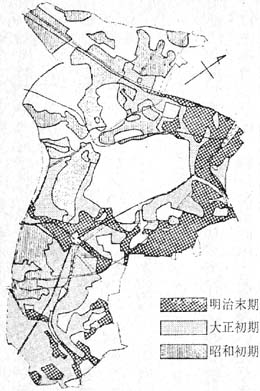

茶畑分布図 (明治13年)

明治二年、東京府は「桑茶畠開墾希望者には入札の上で土地を払下げる、賃借でもよい。桑苗・茶実は代金猶予で払下げる」などいわゆる桑茶政策を断行した。

地味の低い渋谷では前代から茶畑がかなり作られていたが、東京府の施策によってそれが一挙に拡大した。

その一方では、民間の努力による茶畑造成もあり、一時は「代々木茶」「渋谷茶」の名を得るに至り、なかでも松濤(しょうとう)園の名柄は有名で、その名は現在の町名に伝えられている。 これらの桑・茶畑については、明治一三年測量の「二万分の一迅速図」にその状況を読みとることができる。 |

|

収公にともなう旧武家地の変化は上述のようであったが、この他に江戸期以来小規模の町地が残存しており、その他の大部分は農地であった。

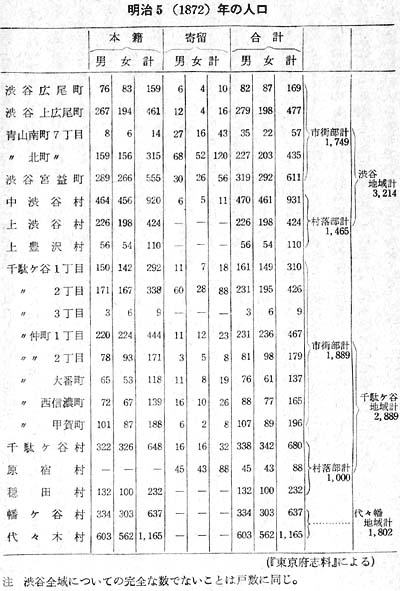

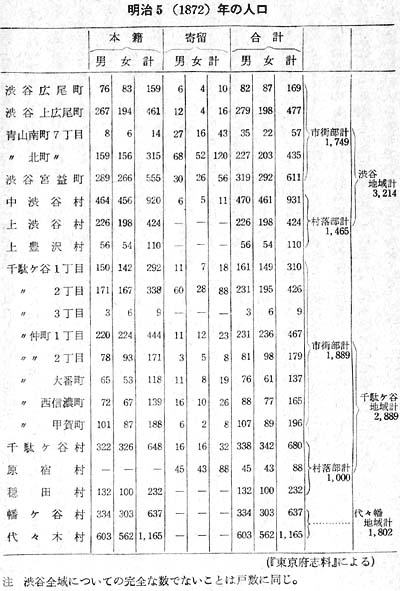

初期の激変からいったん安定したと見える明治五年の状況を、東京府の調査記録にもとづく『東京府志料』からみると次のようであった。

不完全ではあるが、渋谷の人口は七五〇〇人前後であったらしい。

居住地を見ると、狭小な市街地と広大な村落とで半分ずつとなり、やはり旧町地に人口が集中していた。

試みに人口密度を計算したところ、一平方キロメートル当りで千駄ヶ谷地域は一・五四人、渋谷地域〇・六三人、代々幡地域では〇・三六人の結果がでた。

この時代は東高西低の人口分布であったことがわかる。

もうひとつの明治初期の資料に『東京府村誌』がある。

これは同一〇年頃の資料と考えられる(同一一年に郡区町村編成法施行)。

前記の資料と比較できる地域について人口を対比してみると、渋谷地域では市街地は二九%の減少、村落地は六九%増である。

千駄ヶ谷地域の市街地では一五%減、村落地は四九%増加している。ところが純農村地帯である代々幡地域ではほとんど増減がない。

このような事実は、江戸西郊の武家地とその外周の郷村との接点にあった本区地域の町場がしだいに姿を変え、近郊生産地としての有利性と、明治一三年を頂点とする紙幣インフレーションを切抜けようとした努力、つまり農業に転換して行く傾向を示しているのであろう。

そしてこの後の一時期は農業の最盛期を迎えることになったのであるが、東京市郊外の第一圏に位置するために、その後にまた複雑な変遷をたどることになる。

2 地方自治への足どり top

慶応四年五月一九日、江戸鎮台府が毆かれ、旧来の寺社・勘定・南北町の三奉行所廃止に代わ

る社寺・民政・市政の三裁判所の管轄となり、渋谷の一部はその支配に属したと思われる。しか

し大部分は江戸府外であった。

同年六月、武蔵知県事(ちけんじ、武蔵県があったのではない)が任命されると、かって府外の地であった下豊沢村・下渋谷村・中渋谷村・中豊沢村・上渋谷村・上豊沢村・宮益町・穏田村・原宿村・千駄ヶ谷村・幡ヶ谷村・代々木村はその支配に属することになった。

同年七月、東京鎮将府の開設により、東京府が設置され、下渋谷村、下豊沢村・中渋谷村・宮益町・原宿村・千駄ヶ谷村など東〜南部二町がその管轄となった。

しかし渋谷区地域のうちで上渋谷・上豊沢・中豊沢・穏田・代々木・幡ヶ谷など北〜中部の各村は、依然として武蔵知県事の管轄であるという複雑な状況であった。

そしてこの年の九月、慶応から明治に改元されたのである。

明治二年武蔵知県事が廃止され、その管轄地は順次、小菅県・大宮県・品川県の三県支配地に替っていった。

上述の渋谷区地域の六ヵ村は、同年二月九日に発足した品川県に属することになり、同五年まで渋谷は東京府と品川県の双方に分属することになったのである。

さきに東京府に属した区域は、これから実にややこしい時期を迎える(これを朝令暮改というのであろうか)が、図式で表現することは困難なほどである。

二年二月一九日、東京府は旧幕政におけると同様に朱引内外地を画定し、市街地と郷村を区別し、これにもとづいて郡政局支配の郷村地帯を一〜五番組に分属させた。

渋谷区地域の東〜南部は東京府地方一番組に所属し、このとき、旧幕以来の町屋であった渋谷広尾町・千駄ヶ谷町・千駄ヶ谷八幡町の三ヵ町もまたこの地方一番組に編入され、郷村に組入れられることになった。

品川県においても同年一二月、二四の番組制度となり、渋谷の六ヵは二三番組に属した。

明治初期に武家屋敷の多かった山の手方面の市街地の衰微がひどかった事情は、前項の通りであった。

東京府はこの状況により二年二月に画定した朱引を同四年三月に至り、朱引の変更を行なった。

これによって拡大した郷村地に従来の五番組を廃して、六大区に区画し、それぞれに二五の小区を設けた。

渋谷区地域関係は次の通りである。

第一大区三小区

渋谷広尾町・下豊沢村・中渋谷村

第二大区四小区

麻布広尾町・渋谷上広尾町・渋谷下広尾町・渋谷宮益町・下渋谷村

第二大区五小区

原宿村

第三大区二小区

千駄ヶ谷八幡町・千駄ヶ谷町・千駄ヶ谷村

ところがこの郷村六大区制は、府内取締りの府兵管区六大区と混同するとして、大区は廃止され、同年八月二二日より小区のみ存続し、その番号を府内の四四小区に続けて、四五〜六九小区とした。渋谷区地域は、 第五一区→旧第一大区三小区(村名同じ、以下同)

第五五区→旧第二大区四小区

第五六区→旧第二大区五小区

第五八区→旧第三大区二小区

しかし、この施行も束の間、東京府は府内・府外を一括して六大区に区画した。同年一一月のことである。

渋谷区地域はまたもや次のように編成替えとなったのである。

第二大区一六小区

渋谷広尾町・下渋谷村・下豊沢村

第三六区一二小区

千駄ヶ谷八幡町・千駄ヶ谷町・千駄ヶ谷村

第三大区一五小区

青山北町七丁目・青山南町七丁目・渋谷宮益町・中渋谷村・原宿村

第二大区一四小区

渋谷上広尾町・渋谷下広尾町・麻布広尾町

明治四年七月、廃藩置県の令が出され三府四三県に統合されていった。

これにより、新制度下の東京府が同年一一月三五日に発足した。

同年一二月、旧来の武家地の袮が廃止されることになり、これらの地域には新たに町名が起立することになった。

東京府の新発足に伴い品川県も廃止されることになり、明治五年一二月五日、上渋谷村・上豊沢村・中豊沢村・穏田村・代々木村・幡ヶ谷村の六ヵ村が東京府に編入され、このうち上渋谷村と上豊沢村はすぐに第三大区一五小区に含められた。

明治六〜七年、再び朱引内・朱引外に区画し、新しく編入された地域(旧品川県など)を含む朱引外を五つの六区に分割した。

これにより朱引内は旧六区、朱引外は第七〜第十一大区となり、東京府内は一一の大区に分属した。

大区はさらに小区に分割区分されている。

朱引外に属する本区地域は、明治七年三月八日の布告により次のような所属となった。

なおこの中に明治五年頃起立した新町名が加えられていることに注意されたい。

第七大区一小区

麻布広尾町・渋谷神原町・渋谷上下広尾町・渋谷広尾町・下豊沢村・下渋谷村

第八大区一小区

青山南町七丁目・青山北町七丁目・渋谷宮益町・千駄ヶ谷西信濃町・千駄ヶ谷甲賀町・千駄

ヶ谷大番町・千駄ヶ谷一〜三丁目・千駄ヶ谷仲町一〜二丁目・千駄ヶ谷村・原宿村・中渋谷村

第八大区三小区

代々木村・代々木社寺上知・幡ヶ谷村・穏田村・上渋谷村・上豊沢村

この内には、現在の渋谷区地域でない町も含まれている。

この大小区制は約四年間続き、混迷を続けてきた地方行政制度もやっと一応の安定を得たと思われる。

明治一一年七月二二日、郡区町村編成法の施行により、東京府は従来の大小区制を廃し、新たに一五区六部に編成替えされることになった。

すなわち旧朱引内に一五区が新設され、旧朱引外は六郡となったのである。

本区地域は一一月四日開設の南豊島郡に属した。同時に戸長制度が設けられ、下渋谷・千駄ヶ谷の両村はそれぞれ単独に戸長役場を置き、上渋谷と中渋谷、原宿と穏田、代々木と幡ヶ谷の各村は、それぞれ二村ずつ連合して戸長役場を設けたのである。

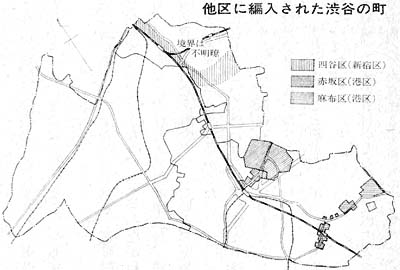

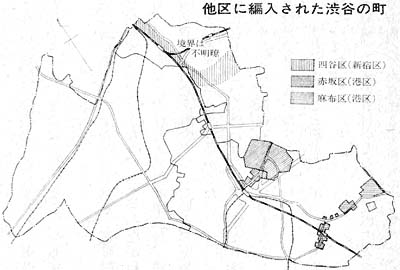

同法の旅行により本区地域内の町は四谷・赤坂・麻布の三区に分属し、郷村部のみが南豊島郡に編入されたため、渋谷区地域内に他区の所属地が入込み、または島地のように分布するといった変則的な状況を呈することになった。

明治一二年一月二三日、東京府では政府の区町村会法公布に先だち、十五区会規則と六郡町村会規則を布達した。

これによって、本区地域の村々にも村会開催の運びとなり、ささやかながら自治への第一歩を踏みだしたのである。

村会についても、戸長役場におけると同様に単独村、連合村の両方があった。

こうして同年一二月、初の村会議員選挙が行なわれたが、この時代の選挙では立候補者も投票者も一定の資格が必要であって、現在のように平等ではかった。

初期の予算は半年ごとに計上され、当初の試行錯誤は止むをえないと思われるが、村費支出の大部分を占めたのは教育費であった。

この傾向は明治一九年に文部大臣森有札(もりありのり)が教育令を公布して、区町村負担の教育費を主として生徒の授業料に切り換えるまで続いた。

こののち、しだいに正常な自治体活動予算が増加していく。

収入面について、当初は地価割と戸数割とが大部分であったが、戸数割賦課(ふか)はしだいに他の財源に置き替えられていった。

|

|

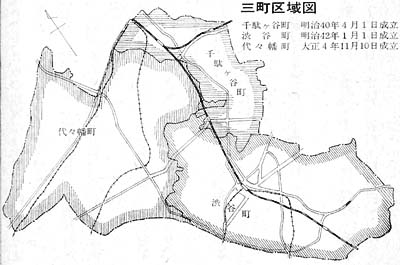

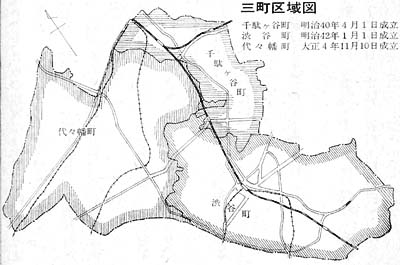

明治二一年四月七日の市制町村制法が公布された。それは、従来の各村がその財政規模によっていくつかが集合して新町村を形成し、より自治体的な方向づけを目標とするものであった。 これにより本区地域は翌二二年五月一日から千駄ヶ谷村・渋谷村・代々幡村の三村時代を迎えたのである。

〔千駄ヶ谷村〕 旧来の千駄ヶ谷・穏田・原宿の三村が合併したものであるが、旧来の町地の帰属についてはかなり変遷があった。

郡区町村編成法施行の際に町地はいったん四谷区に属したが、これらの町々は明治一三年九月二七日、一括して千駄ヶ谷村に編入された。

同二二年五月一日、東部地域の一部は再び四谷区に編入され、現在の新宿区との境界通りとなった。

なお旧来の村名は大字名として残されたのである。

〔渋谷村〕 渋谷村もまた旧来の上渋谷村・中渋谷村・下渋谷村の三村が合併して、明治二二年五月一日に成立したのである。

千駄ヶ谷村の場合と同様に郡区町村編成法施行の際に、旧来の町地は赤坂区と麻布区に編入されてしまった。

このうち赤坂区に入った渋谷神原町は、一九年三月三日麻布区に編入替えとなり、同年六月一七日、下渋谷村字笄開(こうがい)谷の一部も麻布区に編入されたが、同二二年五月一日、旧来の町地は渋谷村に戻り、それぞれの旧町名を大字とした。

なお、上渋谷・中渋谷・下渋谷の各村名もそれぞれ大字となった。

〔代々幡村〕 従来の代々木村と幡ヶ谷村が合併し、明治二二年五月一日成立したのであるが、この村だけは双方の冠袮を合成させて村名に用いている。

旧村名はそれぞれ村内の大字名に残された。

かくして明治中期に三村に統合された渋谷区地域は、明治一八年に中央部を南北に縦貫する日本鉄道が開設されて、同年渋谷駅が闘業し、また東京市内の発展につれて、後背地第一圏に位置する渋谷に人口の集中が開始される状況になった。

この傾向は大山街道に接する東部地域が、かって武士の邸宅地であったことにも原因があると思われる。

なお、中央線の前身である甲武鉄道が開通するに至って、千駄ヶ谷地域がまず人口飽和状態となり、明治四〇年四月一日、千駄ヶ谷に町制が布かれ、次いで同四二年一月一日に渋谷町が誕生し、やや遅れて大正四年一一月一〇目、代々幡町が成立した。

かくして、三村時代から三町分立の時代に移り、しだいに旧態から脱皮していくのであるが、その面については別項で述べることにする。 |

市街化図

|

3 村制から町制へ top

この間、明治二九年に南豊島・東多摩の両郡は合併して豊多摩郡となり、渋谷地域の三村が属することになったが、下部組織である市町村は上述のように、独自な自治体となっていたため、郡は単なる法律上の組織ぐらいにしか考えられておらず、ついに大正二一年四月、郡制は廃止された。

村制から町制に移行した三町は、東京市隣接の町として近代化を進め、昭和七年一〇月一日に合併して、旧来の一五区に加えて新たに誕生した二〇区のひとつ渋谷区となったのである。

この間の三町の動きを略述しよう。

渋谷町は旧上・中渋谷村と旧下渋谷村とが合体したものであり、その感情的対立はすでに村の時代から激しく、政争とさえなった。

このような事態を憂えた土着の人々と新移住者の有識者たちは、町政を守る運動を起し、明治四二年二月一一日に公友会を結成した。

以後、町内最大の団体である公友会の支持によって、東京市内に劣らぬ近代的な町に成長していった。

道路の改修整備が進められ、爆発的な流入人口に対応して、赤字公債を発行しながらも小学校校舎の増設や新設を行ない、町営住宅の建設、公会堂の建設、町営図書室、武道館、町立職業紹介所などを次々に開設した。

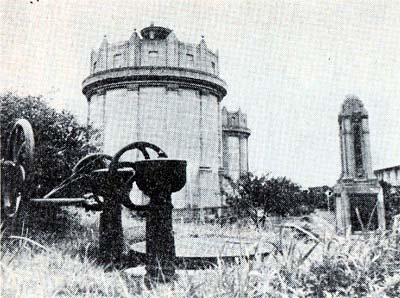

さらに町営水道を敷設し、町内はもとより近隣の町村にも給水した。

現在、世田谷区新町に見られる二基の塔は、その給水塔の名残りである。また塵芥焼却場も新設したのであった。

そのうえに、字名(あざめい)地番の改正を行なった。

これは旧来地名が大字・小字にわかれ、町場はそれ自体が大字であって、地番には地域的な一貫性がなかった。

これに対して新しく町域を設け、それに地番を付けるといった方法であり、当時としては画期的な事業である。

昭和三年一月一日に施行されたこの町名地番は、戦後の区画整理および住居表示施行直前まで使用され、まさに時代を先取りした施策であったといえるであろう。 |

大正末期より町営水道を敷設

写真はその給水塔(現、世田谷区新町)

|

このような発展に伴い、豊多摩郡内におけるウエイトも高まった。

『豊多摩郡誌』によって郡内一四ヵ町村への分賦額をみると、第一位は渋谷町、二位千駄ヶ谷町、三位淀橋町となり、代々幡町は第七位となり、郡内における三町の比重は大きい。

なお大正三年度と同五年度を比較してみると、淀橋町は一・七六倍、渋谷町では一・五倍となり、わずか二年の間に、この二町だけが異常なほどの膨張を示しており、後代の西側副都心への萌芽がみられる。

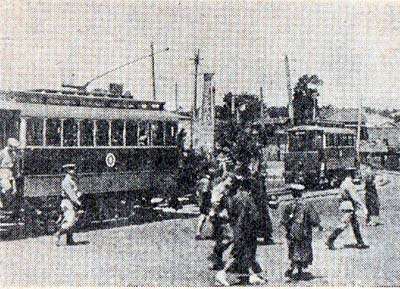

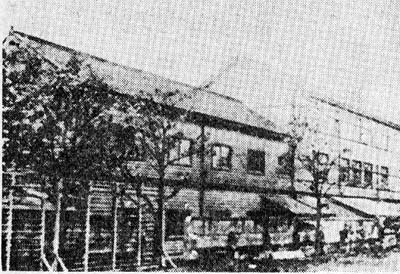

大正末頃の渋谷駅 |

昭和26年頃の渋谷駅 |

4 渋谷区誕生へ top

基盤に渋谷粘土層があるという地質構造のためであろうか、大正二一年九月一日発生した関東大震災で、渋谷区地域の被害は若干程度で済んだ。

しかし、火災が発生した市中の被害は甚大であり、被災者は続々と郊外に避難してきた。

市中の住民が渋谷に避難し、あるいは移住してきたことは、いかに施設が近代化されたとはいえ、まだ郊外の町であった渋谷区地域に与えた影響は、大きいといわなければならない。

大正〜昭和初期における郊外町村への流入人口は、東京市内の発展と共にその後背地として増加し続けた。

渋谷町においても昭和元年の戸数二万六九二九戸、人口一一万三五〇〇人に達し、東京府下では第一の人口であった。

全国でも一〇一市のうち、一九位の八幡市と二〇位の新潟市との間にあり、また近代的諸施設を設置するなど、まさに地方的一小都市の観があった。

しかしながら各町とも個々の自治体であり、各個になんらの連絡もなく、財政にも限度があるため、隣接町村を東京市に編入して近代化を推進する計画が進められた。

かくして昭和七年一〇月一日、東京市は拡大して、旧来の一五区から三五区となった。

渋谷ではこのとき旧来の渋谷町・千駄ヶ谷町・代々幡町の三町が合併して渋谷区が誕生したのである。

なお新たに発足した渋谷区会はその議決機関として活動し、区は東京市の機能を阻害しない範囲で、三町時代よりも高度な活動を行なうようになった。

しかし、この東京市もまた上部に東京府があり、府と市の二重構造のもとでは、完全な自治体であるとはいいがたかったのである。

この自治体への要望は、昭和一八年七月一日、戦時立法により東京都が実現し、渋谷区は都制下の区として再発足することとなったが、太平洋戦争は激化する一方であり、ついに本区にも戦火がおよぶこととなった。

5 近代教育の発足 top

江戸期以来つねに市街と郷村の接点であった渋谷東部地域は、街道に沿ってささやかながら商業の立地条件がそろっていた。

これは、ここの住民に読み・書き・そろばんの習得を必要とさせた。

これらの習得は商人ばかりでなく、農民にもまた生きる条件であった。

現在でいう学習塾とは基本的に異なる寺子屋が発生したのも当然であろう。

その一例として、万延元年(一八六〇)七歳で寺子屋に入学した中渋谷村の海老沢惣右衛門(昭和八年・八〇歳)が述べた当時の状況は次の通りであった。

「七歳では早い方です。

そして二月の午(うし)の日に上るのを吉として、私の父は机をかかへて、師匠の所に私を連れて行った。

上る時、子弟が二十人居っても、三十人居っても、甘いせんベいを買って、師匠が配って呉れました。

二年ばかり習ひました。麹町の旗本の長男で足が悪い漢学者の処に今度は習ひに行きました。

当時子供に漢学を教へるものはなかったが、その先生は四書を教へた。

又その先生は天文学、絵も書いた。長い机に四人並びました。

声の大きい先生で、中里さんの家辺からイナリ橋辺まで聞こえました。

先生は本田直次郎と言ひました。

月謝は年に五度で、三日の節句、五月、九月、十二月、正月でほんの思召しでした。

天保銭二つ(二百文)ですから一年に一貫です。」 |

これは市中の町場の一例であるが、庶民の教育はまずこの程度であり、しかも多少の財力のある者に限られていた。

なお先代の海老沢惣右衛門は、関流和算の研究家であり、高等数学の問題を解答し、その「出題と解答」を刻んだ[算額]を、金王八幡神社に奉納(ほうのう)している。

江戸末期にはすでにこのような人もいたのであるが、それは一部に限られていたといえよう。

このような教育の旧状をくつがえし、日本全国に教育の網をかけようとしたのが明治新政府の公布した学制である。

その精神は明治五年、学制公布の前月に発表された『仰被出書』(おおせいだせられししょ)にみることができるが、当時の国情からいって驚くべきことは、その説明が明らかに西欧の自由主義・個人主義にたっていることてある。

『仰被出書』の後段に「学問は士人以上の事とし、農工商及び婦女子に致っては之を度外におき、学問の何物たるかを弁ぜず」といってます平等を説き、さらに「されば学問は身を立つるの財本ともいふぺきものにして、人たるもの誰か学ばずして可ならんや……、又士人以上の稀(まれ)に学ぶものも、ややもすれば国家の為にすと唱へ、身を立るの基たるを知らずして」と個人主義の観念を述べている。

最後に「自今以後一般の人民華士族長工商及婦女子必ず邑(むら)に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん事を期す……」と国民皆学を提唱している。

近代〜現代の地球上で教育普及率が常に高い国の一つに日本が入る原因は、実にこの時点に根ざしているのである。

しかしながら維新達成直後の時期に、いきなり学校施設を完備することはできない相談であった。

そこで東京府としては、まず従来の私学(寺子屋)を存続させ、順次に寺子屋の師匠を府庁内に設立した師範学校で隔日に講習を受けさせて補うことにした。

明治五年九月、文部省は従来の開業許可書をすべて返納させ、私塾の教育内容その他を届けさせて家塾(生徒数人)・私学を許可する方針をとった。

前代から存続したものを含めて渋谷区地域には約二〇の寺子屋があったが、明治九年までに開業届をした家塾・私学は一五であり、そのほとんどが東部地域に偏在していた。

塾主の職業もまちまちであり、旧武士が七例、農業三例(うち二例は旧武土の帰農)、僧侶二例、その他四例となっている。

教科もまちまちで、読み・書き・そろばんの例から、やや高度な内容の塾までもあった。

この政策は、成功したとみてよく、これらの私塾から私立小学校や公立小学校が成立していったのである。

明治六年六月、青山北町七丁目七番地に私塾を開業した今枝椿八(いまえだちんぱち)は、青山新屋敷に生まれ青山登庸(とよう)の家臣であったが、維新後帰農して世田谷で手習師匠をしていた。

教師の資格も師範学校から受けており、青山に開いた私塾を育てていった。

明治八年校舎を青山北町七丁目三番地に移し、私立小学校開設の許可を得た。

その名称は第三中学区第六斎今枝学校というものである。

私塾が密集していた千駄ヶ谷・青山から中渋谷・恵比寿・広尾方面は、市中と郊外の接点として商人が集中する地域でもあり、読み・書き・そろばんは生活手段のひとつであった。

渋谷の公立小学校創設は、まずこれらの地域から始まったのも必然的であったといえよう。

中渋谷では、三井八郎右衛門・森島伝兵衛・野口清右衛門の三人か中心となって公立学校設立の運動を起し、敷地はやはり地元の人、成富清風が提供した中渋谷村二番地の一反四畝の土地に定め、設立資金は青山七丁目・渋谷宮益町・中渋谷村の有志から寄付を受け、ワラ葺き平屋建て二一坪の校舎が完成した。

明治八年三月一五日、初代校長松田有恒の他に教員二名(この内に寺小屋金長学校を経営した金長良三がいたと考えられる)、児童数八四名というささやかな公立学校が開校した。

校名は第三中学区第十九番渋谷学校と袮したのである。

本校は現存している学校では最古の歴史を持っている。

ついで千駄ヶ谷地区で、学制にもとづく小学教則により学校設立の動きが起こった。

当時居住していた華族永井直諒・水野忠愛・堀田正誤の三子爵が発起人となり、地元有志の協力と、付近の私塾森標昌の森学校と小菅用八の小菅学校がその児童と共に合体することを得て、明治九年六月二八日、千駄ヶ谷二丁目二八四番地に千駄ヶ谷小学校が創立したのである。

順位でいえば、第三番目に学校設立の運動を起こしたのは下渋谷村である。

この地域では多分に渋谷学校設立の影響を受けている。

古老の思い出話には「上に渋谷学校ができたんだから下渋谷にも作ろうじゃないか」という話が持ち上り、有志を中心に準備が進められた。

ここでもまた前二校と同様に東京府からの資金援助はなく、設立費用はすべて村人たちの寄付によったのである。

敷地は村内の祥雲寺の持畑から一五五坪を下付、一五○坪を借地とし、その敷地に四五・五坪の草葺き平屋の校舎が建てられた。

設立費用の寄付は、一口最高の三〇円から数人共同で一口一円まであったが、このような協力によって明治一一年五月二八日校舎は完成し、教員四〜五名、児童数九六名でささやかなスタートをきった。

臨用小学校といい、校名については、渋谷川に臨んでいるからというものと、校地が臨済宗祥雲寺の持地であったからとする二説があり、習字が重要視されていたという。

以上三校が学制時代に開校したのであるが、就学年限は八年という長いものであった。

当時はまだ民間では児童も含めて、家族ぐるむで生業につくという習慣であり、特に農村部では繁忙期に重要なかせぎ手である児童を学校に行かせることを好まなかった。

そこで東京府は独自の判断から、小学校の課程を尋常科四ヵ年と簡易科四ヵ年の二種に分け、簡易科は特に日常必要な学問を中心とした実用主義をとった。

これは上述の事情を配慮したのである。

文部省では、これと別に明治一二年に教育令を公布して普通教育の最低限期間を一六ヵ月とした。

一般からはそれで終りというふうに誤解されたため、翌一三年に改正教育令を出し小学科三ヵ年を必修とした。

東京府では簡易科がしだいに人気をなくしたのを機に、明治一五年に小学校諸規則を改正し、小学枚を初等・中等・高等の三科にわけ、初等科・中等科をそれぞれ三ヵ年、高等科を二ヵ年とした。

この時期に創立した小学校が二校あった。

明治一四年九月二月、穏田・原宿両村連合の村会によって設立を決定した小学校は、はじめ原宿七〇番地に創立され、児童は二四名という小規模であったが、その後、児童数の増加につれて三回移転した。

明治二三年穏原(おんばら)小学校と命名され、渋谷区地域で四番目に開設という古い歴史を持った。

しかし、戦後児童数の激減を理由に昭和二一年廃校となったのは惜しいことである。

代々幡地域には、有識者水上忠蔵が開設した白水分校という私塾が代々木五九番地にあって子弟を教育していた。

明治一五年、代々木村・幡ヶ谷村の連合村会は、本校を村立小学校とすることを決し、設立費用を可決し、幡代小学校として設立した。

創立当時の児童は六〇名、むろん水上忠蔵も教師として参加している。

以上の五校によって、明治初期の教育施設は一応完成された。

先述の私立今枝学校については、設立以後の状況は不明である。

ただし明治一八年「渡辺府知事巡回記」の一節に「上渋谷の者は公立を嫌って私立へ通っている……」と述べているから、この頃まで存続していたのかもしれない。

私立学校は明治一六年、清新な空気を求めて築地から渋谷に移転してきた東京英和学校を最初として、明治年間に、あるいは関東大震災を契機として移転してきた学校があり、あるいはまだ空閑地の多かった渋谷区域内に設立した私立学校もある。

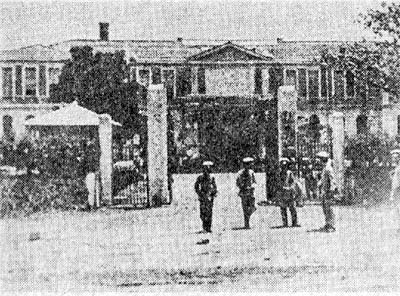

明治中ごろの授業風景 |

明治時代の青山学院 |

先述の公立小学校五校は、明治中期以降本区地域に流入する人口に伴い、児童数の増加から校舎の増築ないし移転、分教場の開設、増築、二部授業、独立校の開設、増築という過程を繰りかえして現在に至っている。

課外授業である林間・臨海学園といった児童にとって楽しい旌設が設けられた一方、一時期ではあるが、学童集団疎開といった暗い面もあった。

これらをいちいち記述しては紙数が不足するので、一覧表とした。

文化一二年

安政 二年

明治 五年

〃 八年

〃

〃 九年

〃 一一年

〃 一四年

〃 一五年

〃 一六年

〃 二四年

〃 三一年 |

松崎慊堂、羽沢の石経山房に晩年を居住(弘化元年)

竜昇堂亀山、千駄ヶ谷大番町に寺子屋を開業

学制により本区地域は第一大学区第三中学区に属する

中渋谷村に渋谷小学校(渋谷尋常高等小学校)設立

この頃、渋谷区地域に家塾、私学(寺子屋)増加

千駄ヶ谷村に千駄ヶ谷小学校(千駄ヶ谷尋常高等小学校)設立し、森学校・小菅学校の生徒を吸収

下渋谷村に臨川小学校(臨川尋常小学校)設立

原宿・穏田連合村の穏原小学校(穏原尋常小学校)設立

白水学校を代々木・幡。谷連合村の幡代小学校(幡代尋常小学校)として設立

私立車京英学校(青山学院)、築地から青山南町に移転し東京英和学校と改称

日本赤十字社病院と救護看護婦養成所(日本赤十字短期大学)、飯田町から渋谷に移転してくる

大日本農会付属東京農学校(東京農業大学)、飯田町から渋谷村に移転(現在は世田谷区に移転)してくる |

〃 三六年

〃 三九年

〃 四〇年

〃 四一年

大正 元年

〃 三年

〃 三年

〃 五年

〃 八年

〃 〃

〃 〃

〃 九年

〃 〃

〃 一〇年

〃 一一年

〃 〃

〃 一二年

〃 〃

〃 〃

〃 一三年

〃 〃

〃 一四年

昭和 二年

〃 三年

〃 四年

〃 六年

〃 〃

〃 八年

〃 九年

〃 〃

〃 〃

〃 一二年

〃 一四年

〃 一六年

〃 一八年

〃 〃

〃 一九年 |

私立実践女学校、麹町から常盤松御料地に移転してくる

千駄ヶ谷第二尋常小学校設立(昭和二一年廃校)

渋谷第二尋常小学校(大和田尋常小学校)設立

私立実践幼稚園設立(区内初の幼稚園)

臨川第二尋常小学校(長谷戸尋常小学校)設立

渋谷・臨川の二校に実業補習学校開設

私立名教中学校、代々木富ヶ谷に設立

大向・猿楽・広尾尋常小学校設立

加計塚尋常小学校設立

幡代尋常高等小学校山谷分校(山谷尋常小学校)設立

東京府立第一商業学校(都立第一商業高等学校)開校

山谷尋常小学校上原分教場(上原尋常小学校)設立

幡代尋常高等小学校笹塚分教場(笹塚尋常小学校)設立

長谷戸尋常小学校内に尋常夜学校設置

幡代尋常高等小学校本村分教場(本町尋常小学校)設立

千駄ヶ谷第三尋常小学校(嶋森小学校)設立

穏原尋常小学校分教場(神宮前小学校)設立

私立国学院大学、飯田町から渋谷町に移転してくる

私立東京女学館、虎の門から渋谷町に移転してくる

私立渋谷商業実践女学校(渋谷女子高等学校)設立

財団法人修養団、干駄ヶ谷に移転してくる

常磐松尋常小学校設立、渋谷町刧の鉄筋校舎成る

文化裁縫女学校(文化服装学院)代々木に移転

西原尋常小学校設立

東京女学館小学部(区地域内最初の私立小学校)設置

富ヶ谷・中幡尋常小学校設立

私立帝京商業学校、幡ヶ谷本町に設立

渋谷区学童健康相談所、原宿三丁目に設立

渋谷区教育会(会長公爵徳川圀順)設立

広尾尋常小学校内に渋谷公立商業学校設立

代々木尋常高等小学校設立

私立関東高等女学校、淀橋から幡。谷本町に移転

千葉県岩井町(現、富山町)に区立臨海学園開設

小学校が国民学位と改称

私立富士見丘商業学校、長塚に設立

大和田国民学校に特殊学級設置(現在一二校・一八学級)

学童集団疎開(静岡・富山両県実施) |

終戦を迎えた昭和二〇年には空襲で焼失した校舎にかわり、国民学校では応急に仮教官を建て授業を開始したが、いわゆる“青空教室”も多かった。

一方戦時における児童減少によって原宿・仰徳(ぎょうとく)両国民学校続いて代々木国民学校が相ついで廃位された。

昭和二二年、各国民学校は、駐留軍の放出物資により学校給食を開始、新教育制度が布かれ、国民学校は区立小学校と改称され、新制の中学校が置かれた。

渋谷区内では広尾・鉢山・上原・代々木の各区立中学校と都立の外苑中学が設立された。

翌二三年には新制高等学校が、区内にできはじめ、都立青山高等学校・国学院高等学校・都立第一商業高等学校の分校、代々木高等学校がこの年に設立、二五年には都立広尾高等学校が設立された。

明治時代の実践女学校 |

大正時代の国学院大学 |

区内の新制大学の方は、昭和二四年に青山学院・実践女子・聖心女子大学および東京教育大学体育学部が開設されて文教地区の色彩を強め、三〇年に東海大学が富ヶ谷に移転、三一年に東京女学館短期大学、三三年に日本社会事業大学、三七年に帝京学園短期大学、三九年に文化女子大学がそれぞれ設立された。

各種学校では、昭和二一年に山野高等美容学校、三三年に不二学院(代々木ゼミナール)、三九年に文化服装学院が設立された。

区の社会教育としては、昭和二二年に渋谷区体育会ができ、二五年には岩井臨海学園が再開、二七年には渋谷区教育委員会が発足、つづいて渋谷区青少年問題協議会(二九年)が設立された。

施設としては二九年に千駄ヶ谷に東京都体育鰯が開設され、室内競技・運動のわが国を代表する体育館となり、三二年に五島プラネタリウムができ、青少年・児童に多くの夢を提供した。

また三七年には加計塚小学校に戦後では都内最初の体育館が設置され、翌年には全国でも最大級の児童館「東京都児童会館」が開館、区立西原図書館もこの年に開館した。

昭和四四年には本町に児童福祉センター、翌年には中央図書館および伊豆七島の新島に青少年センターが開設され、渋谷区の社会教育はめざましい発展をとげ、宇田川町には四七年に渋谷区教育センターが開館するに至った。

七 移り変る産業 top

1 立地条件

山の手台地の一部である本区が、東京の中心地から約六〜八キロメートルの距離にあり、北部に甲州街道、中部に大山街道、南部に馬引沢道(目黒道)がいずれも東西方向に横断して市中と郊外を結んでいることは、本区地域の産業に大きな影響を与えている。

市中との距離が近いということは、運輸手段が未熟な時代にあっても、小規模であれば、簡単に目的が達成されるという便利さを持っている。

明治一八年に日本鉄道が本区を南北に縦断して開通し、渋谷駅が開業したことは見逃せない重要な条件であった。

ことに明治四〇年に玉川電車が、同四四年に東京市電が連絡していち早くターミナルを形成したことも、産業分布に大きな影響を与えた。

しかし本区を通る道路が、台地稜線を通る平坦な甲州街道をのぞけば、複雑に分岐した台地とそれを切込む渋谷川と宇田川、その枝谷によって至る所に一五メートル前後の比高差を持つ道路であるから、運輸には過大な労力を必要とし、また道路幅員も狭いことが、大工場の発生を阻害し続けてきたと思われる。

明治末ころの宮益坂 |

明治時代、玉電終点のようす |

2 明治初期の産業 top

『東京府志料』に記載されている物産を見ると農産物・農産物加工品・山林産品とそれに手工業製品があげられている。

前者は農業産品であるが、後者はあきらかに家内産業製品であり、しかも千駄ヶ谷方面に多く、内容は漆器・象牙細工物・藤蔓(ふじづる)加工物・楽焼物・傘および傘轆轤(ろくろ)となっており、農家で生産されるものとは異質である。

しかも産額としては三三パーセントで第一位となっている。

ところが同一〇年の『東京府村誌』では象牙細工物・漆器を見るのみで産額も後退している。

傘とか傘轆轤(ろくろ)の記録はなくなってしまっている。

往時の千駄ヶ谷・原宿方面は旧幕府諸士の屋敷の密集地であり、幕末に彼らは内職をして生計を補ったという記録に照らしてみても、これらの手工業品は幕末から維新当初にかけて、主として下級武士の家内工業製品であったことがわかる。

従って、旧武士の退転によって生産者を失ったと見るべきであろう。

古代・中世以来本区の基幹産業である農業は、まだ江戸時代から一歩も進展せず、地味に乏しい台地面と生産性が低く面積も狭い水田をもとに、大麦・米・小麦の順に生産され、雑穀は全体の一三・二パーセソトにもおよんでいる。

野菜は消費地が近い有利性もあって全産額の二〇パーセントを越える村もある。

この農業を大きく発展させる原動力となったものが東京府の桑茶政策、勧業施設の設置、それに老農主義の提唱という三要因であった。

明治二年、東京府が施行した桑茶政策については冒頭に述べてあるが、この施策が手厚い保護にもかかわらず、失敗した陰には、旧来の生業から一挙には脱皮しえない農民と、なれない仕事に手を出した困窮士族たちの姿が見られる。

それはそれとして、区内の耕作面積が増大したことは確実である。

比較的広い面積を有する大名の下屋敷が散在していた本区は、政府の勧業施設候補地として早くから着目されていた。

しかもそれは洋式農業に関する施設であって、下町方面にみられた官営工場の設置がのちに大工業地帯となるのとは本質的に異なり、農業→分解→宅地という過程をたどる本区の運命を決するものであった。

政府の北海道開拓政策の決定により「動植物良種を外国に購し、直ちに北海道に移すも風土の適否知る可からず、故に先づ之を東京に試み」という理由から、明治四年、青山南町七丁目(現、青山学院)を開拓使第一官園に、北町七丁目(現、青山病院付近一帯)に第二官園、下渋谷村の民有地二九、六八九坪を第三官園に含めて三ヵ所を設置した。

同五年、開拓使学校が芝増上寺境内に設置されると、これらの官園はその実習場となり、さかんに洋式農法の実験を行ない、一般にも公開した。

これは付近の人々には大きい影響を与えたものと思われる。

明治一二年、その施設と従業員が北海道開拓に出発したが、その跡地は御料地(ごりょうち)となり、一部は民間に払下げられた。

明治初期において、あらゆる面にわたっていた政府の拝外風潮は反感を呼び、農業においては封建制になれた農民から老農主義が提唱された。 東京府では明治一四年に出版した『東京府下農事要覧』の冒頭にその趣旨を説明して

| 「徒(いたずら)らに泰西(西欧)の学を修め、本邦固有の農事に於て却って漫然に付し、実地挙措を失するもの無しとせず、是れ其の学問本来を誤る…… 農事を振起せんと欲せば、よろしく先づ我国の土性を弁し、農家固有の栽培法に熟し然る後、彼の長をとりもって我が短を補ふべし」 |

と述べ、府下各村の特産物について栽培記録をのせている。

また本区内では民間の圃場(ほじょう)を選んで、栽培実験を試みていることが『東京府統計書』に記載されている。

かくして本区の農業は、耕地面積の拡大と技術の革新という両面から農業の最盛期を迎えるのであるが、そのスタートは山手線の内帯では明治一〇年代であり、外園の代々木方面では二〇年代からとなる。

3 宅地化の傾向 top

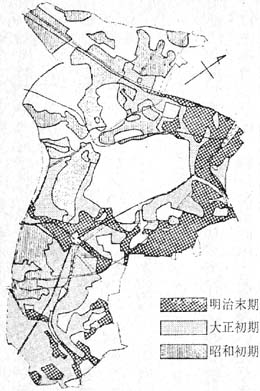

ところが、農業の最盛地帯が順次外圏に移動して行くのと符節を合せるかのように、市中に接する部分から宅地化が開始され、しだいに外帯へ移動して行く傾向が生じてきた。

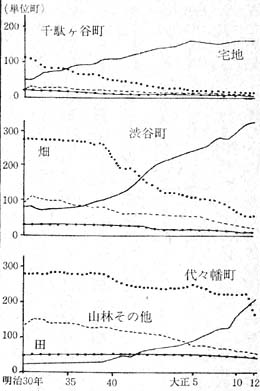

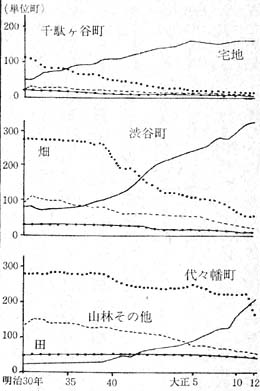

今これを『東京府統計書』の記録をもとにグラフ化してみると右図のようになる。

千駄ヶ谷地域では、明治三〇年にはすでに農地は減少の一途にあり、同三六、七年頃には全面債の半分となり、大正九年には九パーセントしかなくて、明治末〜大正時代には農業の停止が考えられる。

渋谷地域の谷地縮小は、まず山林の減少に始まっている。

しかも日露戦争ごろからの急激な人口の流入があった時期からは、畠の急速攻減少が目立つ。

大正元年頃には農地は半分になり、同一二年にはついに一九パーセントと急速な後退ぶりがうかがわれる。

代々幡地域は、これらとは違う状況をグラフは示している。

明治初期に旧井伊家下屋敷跡が南豊島御料地となり、同四一年にはその南側一帯が陸軍省用地となって、東側は外部から遮断された形になってしまったためであろう。

畑と水田は同四〇年頃までは、あまり変化せず、山林のみがゆるやかに減少して、同じくゆるやかに増加する宅地に対応している。

畑は五〜一〇年周期で減少するが、田はほとんど変化しない。

しかし、京王線の開通に刺激された宅地化は、関東大震災によって急速に進められ、農地は減少の一途をたどる。 |

三町の土地利用の変遷

|

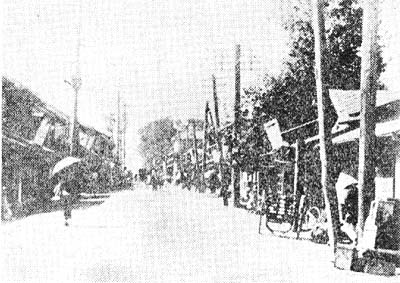

大正時代の新町のようす |

大正時代の笹塚地区の町並 |

農地のこのような変化は、同時に農業の多角化という過程を生み出していく。

明治一三年を頂点とする紙幣インフレーションという資本主義の荒波を切り抜けた農民は、近郊農村という有利性から現金本位の生産に転じ、自作農はついに土地を売却して資本家に変身する。

土地を持たず技術だけを身につけていた小作農は、宅地化の滲透につれて果樹栽培・植木職・造園業にと変身していかざるをえなかった。

明治三九年にこれらの職業が一〇九戸であった渋谷町では、大正四年には三四三戸と三倍以上に激増した。

同年度の比較では千駄ヶ谷町の場合、六〇戸から一三五戸となり、代々幡町では二戸から九五戸となっており、農地の縮小とは逆の関係にある。

|

明治時代の道玄坂

4 水車と畜産業 top

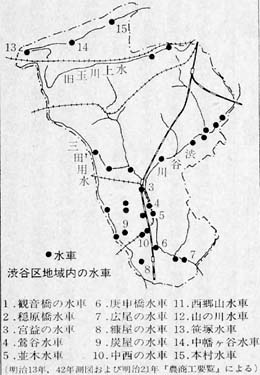

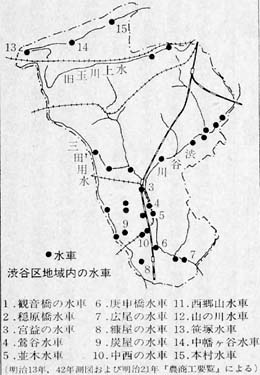

農業生産物と切り離しては考えられないのが、水車による製粉・精米である。 |

|

|

渋谷川および、玉川上水・三田旧用水の落水を利用して稼動していた水車は江戸時代からあったが、先述の農業生産の拡大と共に旧来の設備だけでは対応しきれず、明治維新以後に急速に増加し、明治一二年度の『東京府農商工要覧』においては、実に三二ヵ所の水車が記録されている。

その稼動量は記録されるもののみについても、明治一二年『町村戸口資力調書』に記録されている本区地域内の生産量の二〇倍量の米・麦について精白・製粉を行なっている。 繰返し述べる市中と郊外との接点という性格は、ここでも端的にあらわれており、一時は本区の重要な産業であった。 しかし、一方的に進行する宅地化に加えて、近代工業が進出して大量の水を使用し始めると、水量の減少によって水車はしだいに姿を消し、電力が普及して動力源が水から電力に代るころ、水車業は廃絶してしまった。

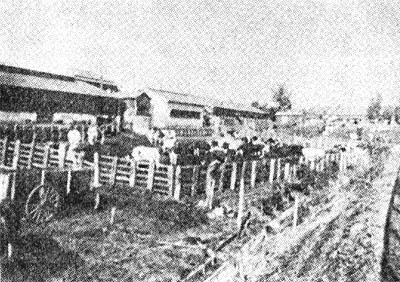

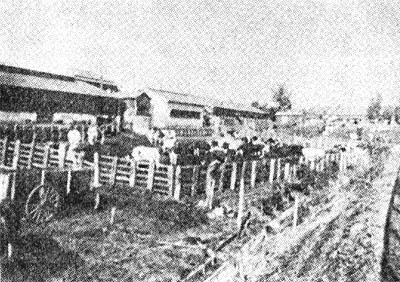

畜産業を最初に渋谷へ持ち込んだのは、天狗煙草で有めな岩谷松平であった。 |

西原の牧場風景

|

牛馬を副食とする欧米人と、魚鳥からカロリーを得る日本人との体格差を考えた彼は、自分の権益をなげうって、煙草専売法が成立すると、煙草業にかわり、猿楽町に一万三〇〇〇坪の土地を得て養豚業を始めたのである。

しかし、これは時期尚早で不成功に終っている。

一方、代々木方面で、牛六頭をもって開始された搾乳業は、ようやく市中に滲透した欧米風の生活様式に適合した。

距離的にいっても新鮮な牛乳が提供できるというも地の利か有効に働いて、大正時代には搾乳業の最盛期を迎えることになったのである。

その導火線は明治三六年の「警視庁牛乳搾取業取締り規則」であった。

これにより業者は市中から締出されて、郊外第一圏に定着することになったのである。

明治後期における状況は上表の通りである。

代々幡方面では、宅地化の遅れにつけ込んで規模の大きい搾乳場が出現した。

阪川乳牛場のごときは付近の農家にも委託して、自家生産量の四倍を販売し、その販売網を組織化して販路は現在の二三区全域におよんだ。

この時代では、極端なまでに近代化された経営を行なったのである。

この搾乳場は、西原では戦後まで存在していた。

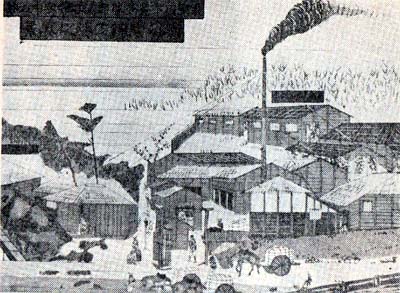

角谷工場の錦絵 |

明治時代の千駄ヶ谷藤倉電線工場 |

5 近代工業の発生 top

千駄ヶ谷方面の家内工業が明治初期に一旦廃絶した後、約二〇年後再び千駄ヶ谷地域に近代工業の発生をみた。

『東京府統計書』によれば、明治二五年にはじめて二工場の名が見える。

両者とも製糸工場であり、動力を使用しているが規模は小さい。この地域には引続きマッチ工場・製紐工場・ゴム電線工場などができている。

やや遅れて明治三〇年代に入ると、渋谷川沿いに点々と工場が設立され、のちの渋谷川工業地帯の母胎となった。

明治後期における本区地域内の工場は二四工場となり、内容は近代的軽工業の各種を含んでいた。

これらは本区地域に創立されたものと、市内に創立して移転してきたものとがある。

その一例として、現存する日本坩堝(るつぼ)工場は、早くも明治一六年に創設し、より広い敷地を求めて明治四〇年に移転してきたものである。

この後、明治後期から大正期にかけて、本区地域の工業は順調に発展していったが、ほとんどは零細型の中小企業であり、また地域的には渋谷川沿いと、のちに幡ヶ谷工業地帯と呼ばれるようになる幡ヶ谷方面との二ヵ所に集中していった。

渋谷川工業地帯が発展していく理由として、この地域は低湿地で地価が安いこと、恵比寿駅の開業が明治三九年であり、宅地化か遅れていたことなどがあげられよう。

幡ヶ谷地域もまた鉄道の開通が遅れ、宅地化が進まなかったことにあると思われる。

しかも、いったん工場が建設されると、騒音や煤煙を理由に、さらに宅地化が遅れて、工場建設が進められるといった状況が生じてくる。

ほとんどが零細型の企業で占められている中で、大正三年の『東京府工場統計書』には五〇名以上の職工を使用する工場は三を数えるに至った。

その最大のものは、千駄ヶ谷の藤倉電線株式会社の三七七名である。同一〇年の『東京市および付近町村工場分布状態』によれば、同社の職工数は一〇一五名と約三倍にふくれあがっている。

この年度に五〇名以上を使用する工場は一三ヵ所となり、大正三年に比して約四・三倍となる。

両年度の工場総数比が一対二・五であることから見れば、工業の拡大よりも規模の成長が上回っていた。

本区地域内で最大の規模に達した藤倉電線の成長過程をみると、明治一八年神田に創業して絹巻電線を製作し、同二一年新宿御料地内に移り、二三年こ一九年には千駄ヶ谷に移転しているが、この頃は個人経営であった。

同三六年には法人組織の合名(ごうめい)会社となって発展の一途をたどり、同四三年には株式会社となった。

個人から法人企業に移るまで一九年、さらに株式会社になるまで二五年を要している。

しかし、山の手の工業地帯として特異な存在であった本区の工業は、宅地化の滲透と共に頭打ちとなり、工業の主力は下町方面の重工業に移り、二三区内における本区工業の位置は微々たる存在になってしまった。

もうひとつ、本区内の特異な存在であるサッポロビール工場は、はじめ目黒村三田に創立され、同二二年には商品名を恵比寿ビールと命名した。

同三九年には渋谷村にまで工場を拡大して現在に至っているが、その商品名が駅名の起源になり、ひいては町名の起源になったという例は稀れである。

昭和10年ころの道玄坂

6 商店街の出現 top

東京市の郊外第一圏に位置する本区地域は、その東部には江戸時代からすでに小規模な商業地が発生していた。 |

広尾の町を行く町娘 |

明治維新によって消費階級である武士が去るといったん衰えるが、明治中期頃から市中が活発な動きをみせるにつれて来住人口が増加し、再び半商半職人的な町場として再生し、同時に住宅地に付随する日用品商店街も発生し始めたのである。

これらのうち明治期に発生し、しだいに成長していったのは道玄汳一帯の商店街である。

明治一八年に開通した日本鉄道は、同三九年、鉄道院に買収された。

同四二年には電化されて輸送量が増加し、またそれ以前、同四○年には玉川電車が開通して世田谷方面との交通が開けた。 同四四年には宮益坂上から渋谷駅まで東京市電が延びてターミナル駅となったことが、西郊随一の道玄坂高店街に成長する最大の要因であった。

また日露戦争ごろに市中の兵営が目黒・世田谷方面に移り、道玄坂は休日の兵隊散策地となって商店が増加した。

さらに大正初期に坂上の後背地に円山花街ができて遊客を吸引し始めたたこと、明治四二年頃道玄坂に露店が出店して夜を彩った。

なお関東大震災直後に一時的な現象ではあったが、百軒店(ひゃっけんだな)に下町の名店街が出現して映画館・劇場とともに人気を呼んだ。 これらが相乗的な効果をあらわして、大正〜昭和初期にぐんぐん発展し、昭和一〇年代には西郊随一の商店街に成長した。

以上、本区の産業について略述してきたが、戦時中においては、軍需産業を除いては沈滞ないし後退の様相を見せ、昭和一〇年頃をピークとして本区の諸産業は昭和二〇年三月一〇日、同五月二四日、二五日の空襲によって大打撃を受け、同八月一五日○終戦を機に再びゼロから出発しなければならなかった。

紙数の関係から、戦後については「渋谷区の生活」を参照されたい。

さらに、渋谷を描写した文学書『幼年』大岡昇平、『渋谷道玄坂』藤田佳世、『恋文』丹羽文雄、その他を読んで理解を深められることを希望する。

なお現代の渋谷の生活についてふれたかったが、現在では古い様式は、戦前でほとんど消滅して残っていない。

そこで次章で現状の大略を記した。ここでもまた、渋谷のターミナル的性格が作用していて、古い様式は次から次へと外圏に去って行き、新しいパターンが、それに代わって持込まれるといった、渋谷的な過渡地帯的要因が常に働いているからであろう。

top

****************************************

|