|

****************************************

Home 渋谷区の歩み(上 中 下) 自然と生活 史跡文化財散歩(上 下) 付録

渋谷区の自然と生活 佐藤 昇

一 渋谷区の自然

top

1 渋谷の地勢

渋谷区は東京都区部のうちでは西に位置し、区のほぼ中央部にある区総合庁舎の位置は東経一三九度四二分六秒、北緯三五度三九分三六秒である。

面積は一五・一一平方キロメートルであって、二三区のうちでは第一五位の面積で、もっとも広い世田谷区の約四分の一しかない。

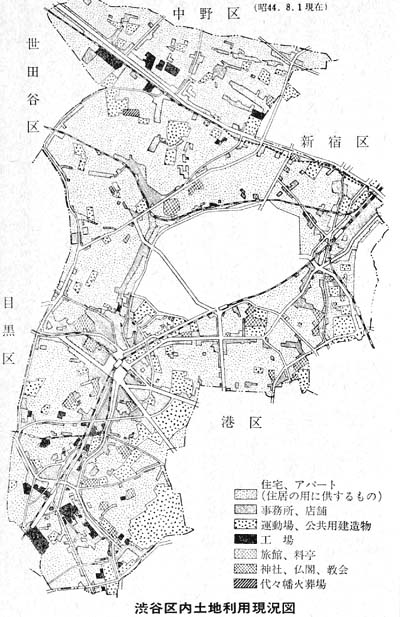

形は北方が広く、南に向かって狹くなる三角形状をしていて、東は新宿区・港区に、南は港区・品川区に、西は世田谷区・目黒区に、北は杉並区・中野区・新宿区に接している。

山の手台地の一部を構成する渋谷は、武蔵野台地の南端にあって、東京湾に近い。

狭義の区分では淀橋台にに属している。 |

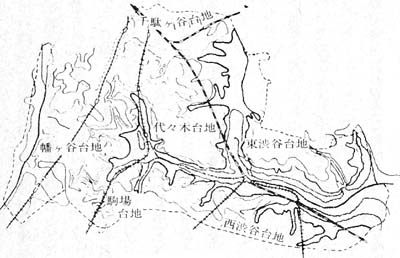

渋谷区地形図

|

台地面の標高は、北部の笹塚方面で世田谷区に接する地域では海抜四五メートル等高線の範囲にあり、南部の恵比寿三丁目では約三〇メートルで、直線距離にして約五・六キロメートル離れた二点の比高差は一五ノートルしかなく、北が高くて南に向かって低くなる台地地形である。

台地面はほぼ平坦であり、その一例を代々木八幡神社あたりから望んだ代々木森林公園に見ることができる。

その一方では、渋谷駅から恵比寿駅およびそれ以南に向かう方向には侵蝕された低地帯があり、渋谷駅から北の延長は、二つにわかれた谷地形である。

北西方向は宇田川という町名起源となった小流があった。

上流は谷頭湧水点を多数あつめた細流であって、代々木九十九谷の呼称があるように支谷が複雑に発達し、しかも台地の末端は急坂となって、落ち込んでいるから海蝕崖(かいしょくがい)とも考えられる。

もう一つの渋谷駅から北東〜北の方向では、玉川上水の余水と新宿御苑の湧水に始り、左右の湧水(現在でも見られるのは明治神宮旧御苑の清正井戸)などを集めた流れがあり渋谷川という。

かっては最奥部を余水川と称し、上流を穏田川または赤羽根川といい、中〜下流を渋谷川、港区に入ると古川(ふるかわ)と称した。

この川に起因する区内の最低地点は、港区に接する天現寺橋付近で、海抜九・四メートルである。

これらの川と神田川の支谷によって侵蝕された渋谷の台地は、さらにいくつかの台地地形に細分される。

まず杉並区方面から東に延びて本区を通って新宿区に至る幡ヶ谷台地がある。

これは区内北部の分水背(ぶんすいはい)、つまり最高地域であって、ここに旧玉川上水旧水路があった。

つぎに代田から東南向いて本区と目黒区の境を構成し、目黒・品川方面に延びる西渋谷台地があり、ここもまた分水背であって、旧三田用水が流れていた。

第三には幡ヶ谷台地の中央部付近から南に延び、大きく広がる半島状の代々木台地があげられる。

なお渋谷川上流から明治神宮北池に連なる支谷と、渋谷川本流に挟まれた台地は千駄ヶ谷台地といい、さらに青山から南西方面に延び、渋谷川と笄(こうがい)川に挟まれた東渋谷台地がある。

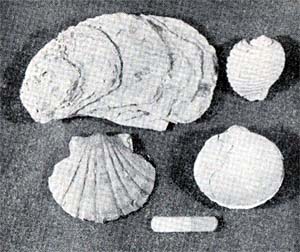

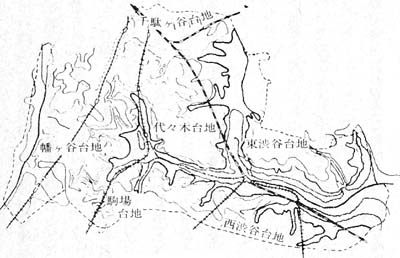

地下鉄千代田線工事のとき出土した貝の化石

2 渋谷の地質 top |

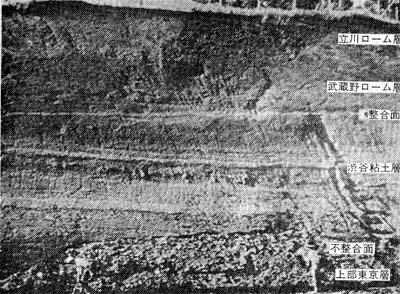

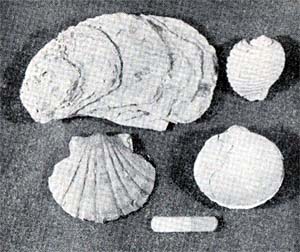

代々木原の地層断面図 |

渋谷駅のターミナルビルでは、地下鉄堅座線が三階を通り、大正九年に高架になった国電は二階を走り、かっての都電に代るバスが地上にあるといった複雑な状況である。

そのうちに新玉川線と乗入れをするであろう地下鉄は地下三階になる。

そうなると、「上の地下鉄で行こうか、下の地下鉄に乗ろうか」などとややこしいことになろう。

笑い話にもならないこのような事情が渋谷の一つの特徴である。

このでこぼこな地形の原因を調べるには、最近の高層建築物に伴う地下工事現場の視察をおすすめしたい。

ダンプカーが運び出してくるのは、まず赤土である。

この赤土は学問上では上・下の二段に区別されるが、工事現場ではわかりにくい。

さらに掘下げていくと、突然水がふき出してきて、そこから下が粘土になる。

もっと掘下げた場合には、いきなり色が変り、禄とか青に近い色をした砂・粘土などが出てくる。

かって地下鉄千代田線の工事中に、原宿駅近くの神宮橋の地下約二〇メートルの青色粘土から、ナウマン象のほぼ一頭分の化石が発見された。

また青色砂の中からは、カキをはじめ貝の化石が出てくることがある。

渋谷川に沿う低地帯の工事現場からは、この青色粘土の下からふつうは拳大(こぶしだい)の石、まれに大石もあるが角の丸い、いわゆる河原石の層になる。

低地の高層建築物の場合には、さらにその下を掘って基礎をつくる。

その時に再び砂と粘土の青色を帯びた土が出てくる。大変固くしまっているが、岩ではない。

いま見てきたこのような地面の、古い時代からの積み重なりを地層といい、それぞれが先述のナウマン象といい、貝といい、気の遠くなるような歴史をもっている。

家庭のゴミでも下は昨日すてたものであり、今日のは上に重なる。

これが地質学の常識であるが、渋谷の場合には一番下の青くて固い粘土や砂の重なりを下部東京層といい、その上の河原石を東京礫層(れきそう)という。

さらに上に重なって化石が出てくる粘土や砂の混ざった青から緑色の部分は、上部東京層と呼び、それぞれは大体ある厚みをもって、水平に重なっている。

ところが上部東京層の一番上は、かなりでこぼこになっており、その上が色の違う粘土になっている。

この粘土は場所によって色が違い、低地では灰褐色、台地を掘った所では白→黄→淡褐色である。

この粘土層を渋谷粘土層といい、その上面にやや濃い褐色のうすい層があって、この境から水がしみ出てくる。

この上にはいつも見なれた赤土がある。

これらの地層ができるもとになったものはといえば、氷期・間氷期という数十万年にわたる期間に、箱根火山や富士火山の火山灰が海中とか淡水・陸占に積重なってできたものである。

こういうと首をかしげる人もいるであろうが、かりに年平均一〇センチ積もると、一〇〇〇年で一メートル、一万年で一〇メートルにもなるが、水中に積ったとしてもそれほど固くはならない。

だから渋谷の地面が海上に顔を出せば、川の侵蝕とか波の力によって絶えず削られるのである。

3 地形の成立 top

約百万年も前に古い時期の箱根火山が爆発し、それ以後、箱根や富士の火山は、小休止期をはさみながら噴煙をあげ続けてきた。

その頃の関東は、山地を除いては古東京湾と呼ばれる海であり、偏西風に乗った火山灰は、海底に堆積し、下部東京層をつくっていったのである。

氷河時代、あるいは第四紀洪積世と呼ばれるこの時代は、想像もできないような寒冷期と温暖期が交互に繰り返し、寒冷期には海水中の水分が陸上と極地方に凍結するために海面は低下し、温暖期にはその逆の現象が起きて、いったん陸化した部分が再び海底となった。

その間に渋谷は、いったん海岸が河原の状態になった時期があり、東京礫層はその産物と推定される。

海底〜陸化を繰返すうちに、渋谷区地域が浅い水底であった時期が考えられる。

この時に、陸地の方で侵蝕された下末吉(しもすえよし)ロームが、この渋谷に流れてきたか、あるいはこの一時期の火山灰が直接堆積したものか、はっきりとはわからない。

いずれにしても学術士で渋谷粘土層と呼ぶ固有名詞の付いた地層が堆積したのである。

この粘土は、最近の実験によって縄文式土器の製作が可能であることが、家庭の主婦グループによって確かめられた。

この後、完全に陸化した渋谷では、最後の氷期約二万年前といわれるヴュルム第三亜氷期(あひょうき)をむかえた。

海面は現在よりも約一〇〇メートル低下して東京湾は全く干上り、利根川・荒川・多摩川などを合わせた古東京川が、三浦半島の東端を流れていた。

渋谷区のでこぼこ地形の基礎はこの時期にできたとみてよいであろう。

この後再び温暖化に向かい、古渋谷川・古宇田川によって侵蝕されていた台地周辺に海水が浸入し、現在の海抜二〇〜二五ノートル前後まではいり込んでいった。

これを縄文海進と袮しているが、今から五〜六〇〇〇年前の縄文時代前期末頃といわれている。

宇田川水系は、下流から見ると北のほぼ一直線土にあたり、代々木方面の急坂はこの時代の波蝕によると推定される。

渋谷川水系は宇田川との合流地点から上流で約九〇度曲折しているので、縄文海進期の波の影響はあまりなかったであろうと思われ、急崖は発達していない。

二 生物にみる都市化 top

1 魚釣りができた渋谷

台地が先述のような地質構成であり、滯水(たいすい)層が発達しているために、かっては地下水が豊富であり、台地斜面のいたる所に泉が吹き出していたという。

この泉に結び付いた伝説が『江戸名所図会』その他にみられる。

これらは細流となって渋谷・宇田川の二水系に集まり、魚釣りが楽しめたと伝えられている。

古老の語るところによれば、コイ・フナ・ウナギ・イナ・ドジョウ・アユ・マス・ナマズ・ゲバチ・クチボソ・ハヤッコ・アカマッバヤ・クロバヤ・ウグイ・カワギス・カワハゼ・ヤマメ・メダカなどがとれたという。

しかしこれらの魚類は、東部地域では明治後半期から、代々木方面では昭和初期から始まった急激な人口流入により、川の汚染化が開始されて姿を消していったと推定される。

現在では川の暗渠(あんきょ)化が進み、渋谷駅以北の川はなくなり、また下水道完備によって、渋谷駅以南の開渠部分では、著しく水流は減少し、川に依存する生物は全く見られない。

明治神宮の樹叢

2 植物相の変遷 top

魚類と同様に生息区域が限定される植物の種類について調べてみると、人間の繁栄につれて大きく変遷を続けてきている。 縄文時代の関東はシイとかタブあるいはツバキなどに代表される常緑樹林地帯であったといわれている。 |

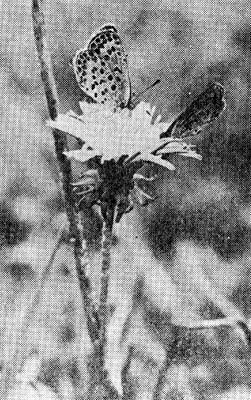

セイヨウタンポポ(富ヶ谷) |

それが野生動物のすみかであり、それらを背景にして縄文人の生活がなりたっていたのである。

しかし農耕文化の開始にともない、原始林はしだいに姿を変え、ナラとかクヌギといった落葉樹に変えられていく。 これは人工的な二次林であるが、また草原に変えられた場合もあって、いつしか武蔵野の呼称が生まれたのであろう。

縄文中期から寒冷化してきた気候の影響も考えられるが、渋谷の原宿とか千駄ヶ谷(千駄萱)の地名は古い。

このように平安末期の地名と考えられる谷盛(谷森)庄の面影はすでに失われてしまったようである。

その二次林とか草原を描いた江戸〜明治の作家たちがとらえた風光さえも、明治後半期〜大正初期〜昭和初期にかけて、東から西へと進行した市街化によって失われてしまった。

しかし都市化が進行するなかで、渋谷区の総面積の一割が緑であることは誇ることができるであろうが、それらはすべて三次林(人工林)である。

この三次林について、どのくらい武蔵野の面影が残されているかの調査があった。

昭和四五年に東京都城西地区文化財調査に参加された日本植物友の会会員・故矢野佐(やのたすく)氏の調査によれば、当時渋谷区内の植物は常緑樹七種、落葉樹四八種、野草二九四種、シダ類一七種となっており、主として神社の境内にみられるという。

一例として代々木八幡神社の境内(区保存林第一号)には、ミズキ・アカメガシワ・ガマズミ・コウゾ・エゴノキ・ヌルデ・ニワトコ・キヅタ・モミジ・ニガイチゴ・タラノキ・ツルウメモドキ・ムラサキシキブ・コブシ・スイカズラ・クサギ・ハリギリ・ビナンカズラ・ムクノキ・ケヤキ・ヒノキ・イスシダなどいわゆる武蔵野の樹木がある。これに伴う草は省略する。

また大正九年に鎮座祭が行なわれた明治神宮の神域には、当時日本全国から寄せられた九万五〇〇〇本の献木が植えられ、それが現在では十数万本にもなっているという。

作者の井上靖(やすし)は『昨日と今日の間』という作品で、次のように述べている。

樹木という樹木はどんな種類でもあった。社務所へ行って訊いてみると、樹種はわが国所産の殊(ほとん)ど全部が網羅されていると言う話だった。

台湾の木もあれば、北海道の木もあった。針葉樹、常緑濶(かつ)葉樹、落葉濶葉樹の全種類、蔦(つた)の順から竹類まであった。

「僕は東京へ来て、ここだけには本当に感心しました。あらゆる種類の樹木が集まっており、しかもみんな大木です。凄い仕事だ。」魁太郎は言った。……

これと同時に植栽された表参道のケヤキ並木は、街路樹としては特異であり、美しい。

なお現在では、帰化植物つまり外国産の雑草が増えつつあって、無視できない存在になってきていると矢野氏は指摘された。

今あちこちに見られる外国の雑草の種類は、日本固有種にくらべてかなり比率が高くなってきている。

これを矢野氏は「帰化率」と提唱されているが、筆者の観察では、種の比較よりも個体数としては次に述べる帰化率よりも、はるかに多いであろうと思われてならない。

だから武蔵野の草が一本でもあったら、大切にしていただきたい。

この帰化率について矢野氏の調査によれば、区全体(平均値として)では二三・一三パーセントであって、それほど高い値ではない。

横浜に近づくに従って比率は高まるという。

さて区内では、明治神宮神域が九・六六ハーセント、代々木八幡神社境内では一九・一四パーセントを示し、後述する地域に比して、外国の雑草はそんなには入り込でいない。

ところが人の出入りの多い場所、たとえば代々木三丁目の駐車場では四四・四四パーセントを示し、日赤産院構内では三三・三三パーセントの高率を示している。

こういう所では日本の雑草は外来の雑草に勝てないのであろうか。

いま区内で普通に見られる帰化植物は、ブタクサ・へラオオバコ・ヒメジオン・ハルシオン・ヒメムカシヨモギ・オオムカシヨモギ・セイヨウタンポポ・シロツメクサ・アメリカヤマゴボウ・ハキダメギク・コニシキソウ・アレチギシギシ・ホソアオゲイトウ・オユノゲシ・イヌダミ・ネズミグミなどである。

このように、都市化という人間の行動につれて植物相はどんどん変化し、現状ではその保護さえも必要になってきている。

渋谷区では昭和五三年四月に緑の保護条令を出した。

遅まきでも人々が協力しあって、小さくなってしまった自然を守っていかねばならない。

3 変えられた昆虫相 top

渋谷で生まれ育った筆者の少年時代の記憶では、現在の奥多摩・高尾山あたりで普通に見られる虫・蝶でも甲虫でもバッタでも、渋谷かその周辺で採集できたし、標本箱はすぐ一杯になった。

筆者の家から一〇〇メートルほどの駄菓子屋には、トンボ採りの竿やトリモチを売っていて、悪たれ坊主の誰かがいた。

赤トンボなどは、竿を振り回すだけでいくらでもくっついてきた。

たぶん青山学院の南にあった東京農業大学の圃場(ほじょう)と駒場の東大農学部(現在の教養学部)の実習圃場があったという環境から、都市の中でも昆虫相は豊富であったと推定できる。

また殺虫剤が発達していなかった市情もある。

東京都立大学助教授石川良輔氏によれば、戦後に進められた自然環境の破壊によって、昆虫の生活の場も面から点に変わり、昆虫相は変ってきたという。

それでもまだ、もとから住んでいるらしい虫は、徴小種を含めれば一〇〇〇種ぐらいはいるという。

むかし、普通に見られたカブトムシ・クワガタムシはもはやデパートでしか見られず、飛べなくて移動性の少ないヒメマイマイカブリ・アオオサムシ、また環境の変化からルリジガバチ・ヒメスズメバチなどは、たぶん絶滅したであるうという。

この他にも種として残っていても個体数の激減したものが多い。

帰化植物と同様に、戦後はいってきた虫の代表にアメリカシロヒトリがあり、その他にもアメリカジガバチ・アメリカミズアブ、原産地不明のアオマツムシなどがいるという。

このような現象は、世界共通であると石川氏は述べられた。

下水道完備によって、逆にコガタアカイエカが根絶でいなくなったことも皮肉な現象である。

三 渋谷区の生活 top

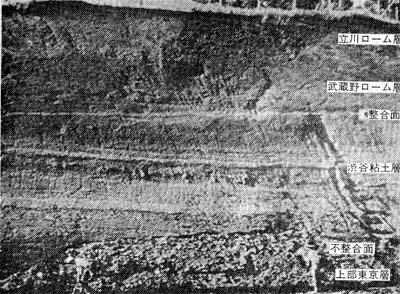

自然と文化とやすらぎの街をキャッチフレーズに選んだ渋谷区は、現在もどんどん変身していく部分を持っている。

その過程は先述したが、それはなぜかという秘密を説き明かす種は、常に接点の役割りを果してきたことに求められるのではないだろうか。

近世〜近代初期には町と農村、近代後期は交通ターミナルの性格、戦前以降は東京中心部をとり巻く西側軸の一つとして、渋谷・新宿・恵比寿をそれぞれの中心核として変ぼうしてきたのであるが、その一方には、近代から現在へと静かに移行してきた地域もあって、動・静の顔は多様である。

1 人口分析に見る現代

この項では、現代の渋谷の持つ性格を軸として述べるために、まず人口問題から分析してみたい。

総人口はピークに達した昭和三八年の二六万八二九八人からは頭打ち、減少をたどっている。

逆に一世帯の平均人口は昭和四〇年の二・六七人から、五一年には二・一九人となり、核家族化への傾向がみられる。

人口の年齢別構成型は高齢者が多くなるのは共通タイプであるが、一九〜二九歳層の比率が著しく高いことを示すのは都市型パターンである。

渋谷は常にこの型であることが特徴といえるであろう。

近年の著しい傾向として、区に定着している夜間人口と、ある時間帯にだけ渋谷に入ってくる昼間人口との比率を年代的に調べてみると、非常に差がでてきている。

夜間人口数を基礎にすると、昭和三〇年の昼間人口の比率は一・〇一であって、あまり変わりはなかった。

ところが昭和四五年になると、その比率は一対一・四となり、昼間の流入超過人口はもはや一〇万人をこえている。

これは夜間人口の約半数に迫る数字であり、その裏返しは、かっての住宅地の一部がしだいに事務街区・商業地区に転換しつつある現状を示している。

また昭和三年に明治神宮の南にあたる町域が神南(かんなみ)町と名付けられたはずだが、戦後いつのまにか「じんなん」と発音され、若人をジーンとしびれさせる体育と芸術の地域になっている。

この先に原宿シャンゼリゼ街があり、近くの竹下通りブティック街とともに、今や東京の人気地区になりつつある。

2 住宅地域 top

表通りが華やいだムードに包まれていても、一歩その裏に入ると静かな住宅地域が広がっていて、それが渋谷を代表する顔といえるであろう。

この住宅地域は、渋谷の成長過程でみられたように、かって武家屋敷であった所もあり、昭和になって開発が進められた代々木地区もあって、時代差・地域差にもとづく住宅相の違いが認められる。

区内で人口密度の高い地域は、北部と南の一部であり、ここは庶民住宅地区といえる。

山手線の外側には広い敷地と緑をもつ高級住宅地区が多い。

これらの住宅地には社宅・マンション・アパート・公営住宅が散在するが、高級住宅地には豪壮な建築物が多い。

鉄筋コンクリートの共同住宅としてもっとも古いものは、大正二五年〜昭和二年に開設された同潤会アパートで、表参道と代官山にある。

戦後、東京のいわゆる下駄ばきアパート第一号は、昭和二七年宮益坂に建てられた宮益アパートである。

なお、外国公館も都内では港区に次いで多い。

3 文教地区 top

国電渋谷駅の南東台地上には、公立・私立の学校が集中している。

昭和二五年六月一日、都ではこの地域に渋谷第一・第二文教地区を設定した。

ここには青山学院・実践女子学園・常盤松小学校・国学院大学・広尾中学校・広尾高等学校・広尾小学校・東京女学館・日赤女子短期大学・聖心女子大学がある。

昭和二七年、ワシントンハイツの北端に米軍の独身兵舎が建設された時、PTAは反対運動を起したが成功しなかった。

そのほこ先は当時の旅館開設ブームに向けられ、ついに昭和三二年四月一日、千駄ヶ谷・原宿・代々木文教地区設置に成功した。

このせまい渋谷に三ヵ所の文教地区があることは、まさに驚異的である。

4 商業地区 top

渋谷副都心とは、国電渋谷駅を中心とする一帯の事務街区・商業地区の代名詞である。

渋谷駅が国電・私鉄のターミナル駅であり、東西に走る道玄坂通り・国道二四六号線と南北に走る明治通りがクロスしており、区役所が宇田川町にあり、しかもデパートの集中地域であることから事務所・店舗が密集している。

ここは渋谷の代表的な商業地区であり、起源も古い。江戸期に宮益坂に発生した小規模な商店街が、明治期に至り西側の道玄坂に延びたものであり、戦前には西郊随一の繁昌を示した。

戦後の復興期は「恋文横丁」で知られ、その頃までは日用品商店街の性格も兼ねていたが、現在は服飾品・娯楽品商店街となり、店舗も総合ビルに収まりつつある。

ハチ公広場の地下には渋谷で唯一の地下商店街があるが、戦前あった露店が変化したものである。 |

若者たちでにぎわう表参道ブティック街

|

日用品商店街は、住宅街区の間に帯状あるいは島状に分布し、大部分は低地に発展している。

百貨店は戦前に一店舗であったものが、現在、渋谷駅の西側に東急と西武が進出し、分割支払いの百貨店も数回あり、これらに見合う数の銀行などが渋谷駅を取り巻いて続出(ぞくしゅつ)している。

上述の商店街とは異質の地域が原宿ブティック街である。

その発生はワシントンハイツ時代にさかのぼり、旧駐留軍とその家族を対象としたスーペニアショップやキディランドなど数店でき、これらは現存している。

補助二三号道路ができて、青山通りから表参道を経て山手通りへ出るのが便利となり、青山通りの道幅が拡げられると、住宅地域にはマンションが続々と建設され、歩調を合わせるように表参道と明治通りが交差する地域を中心としてブティックが激増し、原宿シャンゼリゼ会と袮している。

ここは婦人服・服飾品の店舗が優勢で、現在は駅前の竹下通り方面にもブティックが激増し、ここ五、六年の間にかっての住宅街は変身してしまった。

5 工業地帯 top

想像もできない事実として、渋谷で近代工業が開始されたのは、明治二〇年代の千駄ヶ谷地域であり、その代表が藤倉電線であった。

しかし、この地域は現在その片鱗すら留めていない。

この他に明治後期〜大正期に形成された工業地帯がある。

これらは渋谷の北部と南部に現在も分布しており、それぞれ幡ヶ谷工業地帯・渋谷川工業地帯と呼ばれている。

それらが軽工業を主体としたものであって公害は少ないとはいいながら、住宅地域の拡大につれて、もはや工場敷地拡張が不可能なため、本社を残して工場が他県に移りつつある会社も多い。

6 事務街区と副都心 top

人口の項でふれたように、昭和四五年でさえも昼間人口は夜間人口の一・四倍であり、それは事業機関が増加しつつあることを示している。

その著しい例として昭和二〇年代後半から四〇年代にかけて、国道二四六号線および高速三号線の工事が開始されると高層ビルが建ち始め、数年たらずして道路沿いはビルで埋められた。

その大部分が事務所や金融機関である。

同じような現象は青山通りの拡幅工事の際にもみられ、また道路沿いの地域には現在もなお高層ビル化が進行中である。

これらの事務所の集中地域は、前記の地域と明治通り沿いの千駄ヶ谷地区および甲州街道(国道二〇号線)の新宿寄りの方面などである。

昭和五二年一月現在、区内に本社を持つ株式市場上場会社が四四社ある。

176()

この数は都心部を除いては新宿区の四五社に次ぎ、二三区では第五位になる。

設立または渋谷区に転入した年代についてみると、明治〜昭和二〇年が九社である。

これらは地場産業が成長したもので、幡ヶ谷・渋谷川の二つの工業地帯に分布する。

昭和二一〜三九年には一〇社、四〇〜四九年は二二社、五〇年が三社であって、これらはほとんど他区から転入してきたものである。

地域的な分布は事務街区のそれと軌を一にしているが、渋谷区は新宿区とともに西側副都心軸としての機能が高まってきていることを示している。

|

上場会社本社分布図(昭和51年1月現在)

7 盛り場地区・娯楽地区 top

戦前から引続いて渋谷駅を中心とする一帯は、区内最大の商業地区であり、同時に盛り場地区でもある。

映画館・レジャー施設・飲食店が集中し、そのために雑居ビルが増えてきている。

戦前まで道玄坂の繁栄をもたらしたトリオ、その一つの露店(夜店)は姿を替え、百軒店(ひゃっけんだな)は飲食店中心に変わり、円山花街の一部はホテルに変身しつつある。このように盛り場地区は常に流動的である。

恵比寿方面にあった映画館は戦後姿を消し、駅周辺に小規模な飲食店街がある。

国電代々木駅付近には各種学校が密巣していて、ここにも小規模飲食店街がある。

しかし、商業地区の項でふれた原宿シャンゼリゼ会の地域には、店舗および顧客数に比して飲食店数が意外に少なく、特異な様相を示している。 盛り場とはやや性格の異なるレジャーコースが、最近生まれている。 |

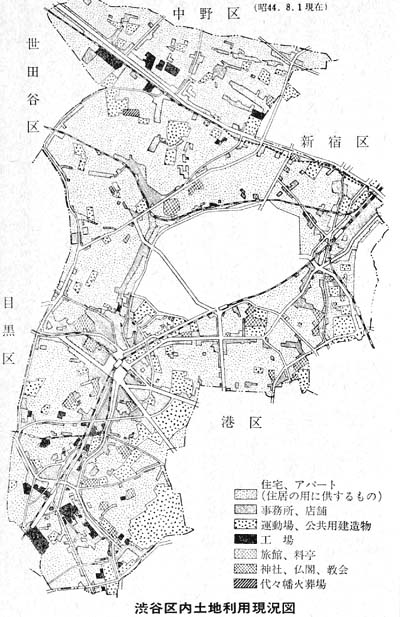

渋谷区内土地利用現況図

|

渋谷駅を中心とする盆地状の地域は、かっては「蝶の道」と指摘されたように、同一コースを往復するのみであった。

それが現在は渋谷駅−パルコ−渋谷公会堂−NHK−国立競技場から代々木森林公園へ、または原宿駅・表参道から青山通りへ、あるいは明治通りのブティック街から竹下通りへと流れる回遊コースが、若い人々の人気を集めている。

かっては静かな住宅地区であった表参道一帯は、いま特異な地帯として成長してきている。

top

****************************************

|