|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

六章 近代の小田原

1 明治維新前後

黒船来航の波紋/農民の御一新/戊辰戦争と小田原

2 福沢諭吉と小田原

学制改革/箱根道開削/国会開設請願運動

3 鉄道の開通

乗合馬車と箱根/東海道線の閉通/馬車鉄道から電気鉄へ/

道人車から軽便へ/社会主義と小田原

4 明治末期〜大正時代

津波の襲来/水道事件/関東大地震

5 昭和(戦前)時代

東海道本線の開通/海外出稼物語/産業の進展/小田原市誕生

6 戦後の小田原

八月一四日の空襲/文化都市への再生/文化財の保存と開発 |

1 明治維新前後 top

黒船渡来の波紋

嘉永六年六月六日(太陽暦に直せば一八五三年七月八日)四艘の蒸汽船がアメリカ太平洋艦隊司令長官ペリー提督に率られて浦賀沖に姿を現した。

近代日本の夜明けを告げる大事件であった。

| 太平の眼りをさます上喜撰(じょうきせん、蒸汽船) たった四はいで夜もねられず |

と狂歌に歌われた蒸汽船の異様な姿は、幕末の人々を大いに驚かせた。

大統領からの国書を受取って追い返した幕府であったが、ペリーも再来の約束を取付けていた。

黒船とよばれた異国船の来航は、このアメリカ船のほかにイギリス・フランス・ロシアが押し寄せてきており、幕府の対応もこれまでのように、「打払(うちはらい)令」ですますことができなくなっていた。

海岸防備を固めるというのは、寛政改革を推進した松平定信の江戸近海および相模湾の巡視以来、幕府にとっても重要課題であった。

特に相模湾岸の西部を領地として抱える小田原藩にとって、その対策は差しせまっていた。

その第一の現れが、ペリー来航三年前の砲台場の設置で、これは伊豆韮山の代官江川太郎左衛門の指導によるものであった。

また異国船の出現のたびに、藩士は海岸警備のために各地に出動している。

たとえば二五〇石取りで番頭を勤める槇島(まきじま)家の嫡子主令(しゅれい)の書いたものを見ると、嘉永二年には、六月四日から同月一八日まで下田沖合に現れた異国船のために、同地ヘ一隊を引連れて勤務についており、ペリー来航の翌五四(安政元)年には五月七日から六月六日までと一〇月二八日から期間不明の二回にわたって同じく下田港へ出動している。

いずれも「日夜出精」や「炎暑の時節」とあり、中には下田港での警備のほか三浦方面へも出かける者もおり、文字通り東奔西走であった。 |

小田原海岸新久台場跡(左端)

|

しかも藩士の多くは預っている足軽組を平素も訓練しており、それらは「自分費用」を以て行なっていると記している。

藩ではこうした藩士の苦労に対して、家老や年寄役などの重役が、藩主からの賜り物を下付して慰労するが、それは「御酒・吸物」が圧倒的に多く、「金三百疋」や「木綿・哂」などはまれであった。

しかし異国船の来航で苦難に陥ったのは、農村に散在する村筒(むらづつ)たちであった。

普段は少しの所持地を耕作するかたわら鉄砲で鳥獣を狩りする半農の猟師であった彼らは、この非常時に動員をかけられ、下田港や三浦方面、さらに江戸・京都へと長い滞在を強いられた。

さきほどの藩士が一手を率いて出勤する際に、足軽のさらに下に属して、警備の役目を果すのであった。

その数は領内で三〇〇名以上おり、各地で小頭がまとめて小田原城下へ集まり、「御先手」(おさきて)として配属された。

彼らは人足として徴発された同村の農民と出動先で出会うと、「御先手」として藩兵の一員に属している自尊心を高めていった。

ぞんざいな口調で話しかけてくる村の仲間に対して、一段と高い地位にいるという意識を持ち、藩に対しても待遇の明確化を求めるようになった。

藩も彼らを名主格(小頭)・組頭格(平村筒)に取立ててこれに応えているが、元々耕地の少ない農民であったから、家業を放てきしての勤務は、その生活を一段と苦難に追いこむばかりであった。

異国船の来航による人馬の移動は、街道の輸送を極度に増加させた。

宿場の負担は急激に膨張し、これを助ける村々の助郷役を過重にした。

安政年間以降特に過重に苦しむ助郷村は、負担金を払うことが不可能となり、藩の役所への拝借金てしのぐ有様であった。

助郷村々は肝煎(きもいり)を数名選んで宿場の問屋に詰めさせ、日々の人馬の出入りを調べさせていたが、肝煎として選ばれるのは各村の名主であった。

彼らは負担金の調達まで責任を負わされていた。

旧府川村で長く名主を勤めていた稲子冢に残る江戸時代の古文書の中には、同家が惣代として藩から拝借したり、他から借用したりした助郷賄金の証文がおびただしく残っている。

多くは他の村の名主が連名で借金証文に署名捺印しているから、助郷肝煎として借用したことが判明するが、こうした借金が村借りという名で村ごとに年々積み重なっており、総額一〇〇〇両に近い村も見出されるほどであった。

ペリーが一八五四(安政元)年に日米和親条約という仮条約を結んで帰国した後、アメリカ領事ハリスが翌年に下田に着任し、翌々年には日米修好通商条約が結ばれた。

同時にイギリス・フランス・ロシア・オランダとも同じ内容の条約が交され、鎖国から開国へと一大転換がなされた。

アメリカが開国を迫ったのは、主として水平洋上の捕鯨業の補給基地および中国貿易に往来する船の燃料補給を理由としていたが、アジア貿易を拡大しようとするイギリスとフランスは、貿易船を回航させ、産業革命後の資本主義発展の一環としての政策をもって迫って来た。

織物業や醸造業などにマニファクチュアが導入されていたものの、大勢としてはまだ手工業の域を出なかった日本は、この資本主義の攻勢の前に経済的な秩序は乱れ、需要と供給とのバランスがくずれ始めた。

特に横浜という開港場を控えた関東地方周辺地域では茶・生糸・絹織物の輸出が急増し物価がしだいに上昇していった。

箱根畑宿村出身の茗荷(みょうが)屋畑右衛門は、こうした新しい状勢の下で、早くも開港場に進出した貿易商人の一人であった。

彼は新開地横浜の本町で、後年の財閥の母胎である三井組などと肩を並べる大手商人として扱われたが、同村からは他に二名の商人も同地に進出している。

しかし物価の上昇をまともに受けた当時の庶民は、農村でもしだいに窮乏化の一途を辿った。

特に宿場町の店借り人たちの影響は大きく、一八六六(慶応二)年の五月には、米価の高騰に耐えられなくなった街道稼ぎの馬子たちが、浜に集まって打壊しの相談を始めたほどであった。

うわさを聞いた商人たちが、米を買い集めて彼らに安く売り、ようやく騒動に至らず収まったという。

一口に馬子といっても、町全体で伝馬の飼養所を設け、そこに正式に雇われて業務に従う馬子のほか、紀州や尾州など御三家関係の通行の際に、特に人馬の徴発が急増する場合にのみ臨時に雇われる馬子があり、彼らが宿場の最下層をなしていたわけで、打壊しの相談も彼らが主体であったと推察される。

助郷村が藩などの借用金で急場をしのいでいたのと同様に、宿場も幕府や藩からの補助金や貸付金で息をついていたが、主要街道の宿場という位置が、町人たちの生活を破綻の一歩手前で辛うじて維持させていた面がうかがえる。

農民の御一新

貿易の影響もさることながら、一八六四(元治元)年七月の禁門の変で朝敵となった毛利藩を、将軍を先頭として堂々と征伐しようとした長州征伐も、第二次(慶応二年)には幕府側の大敗に終った。

幕府の権威を高めるはずの決行が、結果としてはその瓦壊を早めるきっかけとなり、全国的には年貢の過重に反発する農民一役と、物価の高騰にあえぐ都市下層民の打壊しを激発させた。

そうした中で一八六七(慶応三)年の六月、蓮正寺村で一〇名の農民が、藩の手で入牢や手鎖・村預けを命ぜられる事件が起った。

同村では一八五六(安政三)年からすでに農民の質入れした土地をめぐって紛争が見られた。

これは弥左衛門という本家筋の農民が窮迫して破産状態に追いつめられ、やむを得ず分家筋に質入れしておいた土地を、さらに金額を増やして再び質入れすることとなった。田畑の永代売買が禁じられていた当時では、同じ土地を何度か質入れすることも行なわれていたのである。

ところが前の質入れの際の証文が見つからないため、新しい質地証文を双方了解の上で作成することとし、村役人に保証の署名捺印を求めた段階で、村役人がこれを拒否するに至った。

これがきっかけとなって、証文のない質地を受戻されては混乱のもととなるというのである。

最初は一軒の農家を潰してはならないと全員一致で村役人とかけ合っていた一般農民の中にも、村役人側に廻る者が現れ、一騒動起るかと思われた。

村役人の考えの中には、その前年村一同が夜業(家業に励むほかわらじや縄ない)で丹誠金(たんせいきん)を稼ぎ、昔の質地を取りもどすきまりを作ったのにもかかわらず、一人の農民が親類の助成で質地を受戻したという一件がこびりついており、これ以上秩序を乱したくないという気持が強かったようである。結局一同が夜業に励む「村法」をよく守ることを約束した上で、潰れ家の再興を目的に、証文のない質地の受戻し基準を申し合わせて、村役人にその承認を歎願することとなった。

この歎願が受入れられたかどうかは不明であるが、村の下層農民の中でも、かっての所持地をいつかは受戻したいという欲求が非常に強いことがうかがえる。

この動きはその後も同村で引続いていたらしく、慶応三年にも田畑の受戻しをめぐって紛争が起った。

今度は村内では片づかず、藩へ訴える者が現れた。そうなるとお互いに暴露合戦が行なわれるわけで、藩役人の取調べが始り、はじめ六名が入牢、二名が手鎖の上村預りとなり、さらに越訴(おつそ、順序をふまえずに訴えること)の一名が入牢、他の二名が手鎖・村預けを命ぜられた。

こうした場合、藩はこれ以上の処罰は行なわず、解決を周辺の名主にゆだねるのであるが、藩の内意を受けた名主たちは、実情をよく調べた上で、双方の妥協点を見出し、藩の処分の寛大を取りなすのである。

名主たちが調べたところ質地の受戻しなどという問題は脇へ追いやられ、年貢の不正というさらに深刻な事態が起って来た。

数年前の洪水で田畑が流失した後、藩の役人の目をごまかして、流失しない田畑の一部をも流失として登録し、年貢を納めなかったこと、また畑を水田に変更したのにそのまま畑として年貢を軽く納めていたこと、さらに無年貢地として扱われている用水地や塚や森を狭ばめ、その分を耕地としていたこと、などが明るみに出された。

年貢の過重に苦しか農民が、あらゆる機会をとらえてその負担をまぬがれようとする姿が浮きぼりにされる事件であるが、藩としても赤字に苦しむ財政を支えるほとんど唯一の収入源であるだけに、真剣に取組まざるを得ないところであったと思われる。

それにしても質地受戻し騒動さえなかったならば、農民側のこの脱税行為はまだ発覚しなかったわけで、幕末における農民の対応を知る上でも貴重な記録といえよう。

同じような質地受戻しの動きは、足柄上郡の関本村(南足柄市)でも、同じ年の一〇月に起っている。

ここでは質入れの際の元金を返済して質地を受戻そうとしたところ、質地主側がこれを拒否したという。

質入証文には年限があり、年季があけた場合は流れ地となるのが幕府の定めであったが、現実には流れ地とはならず、何年を経ても元金さえ返せば受戻されていた。

質入地は多くの場合元の耕作地が小作人となって小作料(作徳)を質地主に納めていたから、利息は年々払われていたわけで、質地主は十分利益をあげていたからである。

しかし古い家柄を誇る名主と異なり、新たに商業や産業に進出して富を築くようになった新興の上層農民の中には、進んで土地の集積を図る者も現れ、彼らは質入地を積極的に所持地に取込むようになっていたのである。

質地受戻しが騒動となる背景にはこうした事情がからんでおり、これに反発する下層農民の強い反抗が見られたのである。

それが秩序の崩壊寸前の幕末期に現れたところに、一つの転換期を認めることができよう。

以上の事柄と大きく関連するものとして、小田原藩による名主層の表彰があった。

現在市内の旧村々の古文書を採訪すると、旧名主宅によく見出されるものに、小田原藩が幕末に発行した免状がある。

たとえば旧飯田岡村の高橋家(現在は小田原駅前)には、名主高橋権左衛門に対し、「苗字差免(さしゆるし)、悴(せがれ)一代脇差・袴(はかま)着用差免、在役中年々米二俵宛」という、藩役人近藤・関名・三幣・山本四名の発行する免状が現存している。

権左衛門家が今まで公けに名乗れなかった高橋姓を公式文書にも記すことができるようになった理由は、「たびたびの洪水に荒れた土地をよく世話したのは奇特なことである」というもので、旧栢山(かやま)村の小沢家に現存する名主小沢六郎宛の免状もほとんど同文で、発行時期も同じ慶応三年九月一六日である。

また旧池上村の宮内家には、同年同月二六日発行の名主宮内太次兵衛宛の免状が現存しており、「苗字差免、御紋付(もんつき)御上下(かみしも)一具、生涯の内年々米三俵づつ、悴一代脇差・袴着用差免」と記している。

その理由は他と異なり、太次兵衛を「勧農方用聞」に任じて以来、「塚原村(南足柄市)から久野村までの用水路の堀割りを計画実行し、川村山北の瀬戸堰や湯本堰(後に荻窪堰)に続く大業をはじめから世話した」となっている。

以上の外にも広く小田原領内の各村の名主に免状が発行され、現在判明しているものだけでもその数は二五名・二七件に及んでいる。

その理由も荒地開発を先頭とする村の再興が最も多く、太次兵衛のように大規模な用水の開発も、広い目で見ればこの村の再興につながる。

外には「器械改め」の出費という理由も見られる。

これも慶応三年の六月であり、藩の軍制改革による新式装備の採用に対する献金と見られる。

こうした免状は、小田原藩が領内の村々の再興にいかに名主を利用したか、また軍制改革の如きにもその財政の負担を、村々の名主層にいかに依存したかを物語っており、藩と領内村々の農民との間に位置する名主層の徴妙な立場を示している。

戊辰戦争と小田原

第二次長州征伐に失敗し、権威をいちじるしく落した幕府と、密かに同盟を結んで倒幕の行動を強めた薩摩・長州と、さらに幕府と京都の朝廷とを和合させ、大藩の地位を高めようとする土佐・越前などの公武合体派とが、舞台を京都に移しての暗闘にしのぎを削っていたのは、一八六八(慶心二)年のことであった。

この動きはいったんは同年一〇月の大政奉還によって幕府と公武合体派の勝利に見えたが、一二月の王政復古の大号令と小御所会議によって、倒幕派の巻き返しが効を奏し、翌四年(後に明治元年)一月の鳥羽・伏見の戦で倒幕派(薩摩・長州・土佐・肥前中心)と旧幕府軍とのいわゆる戊辰(ぼしん)戦争(慶応四年が戊辰の年であった)の幕が切って落された。

その頃小田原藩では、心情的には幕府側に味方しつつも、大勢として藩の将来をどうするかについて意見が定まらなかった。

譜代藩として東照神君(家康)以来の幕府への恩顧と、黒船来航以来の新しい情勢に乗る倒幕勢力との間に揺れていたのである。

慶応三年一二月八日、小田原藩の支藩である荻野山中藩の陣屋(厚木市萩野)が襲われ、一名が斬殺された。

襲ったのは江戸薩摩藩邸にいた浪士で、地元の農民の案内によるものであった。

当時薩摩藩は藩邸に浪士を養い、彼らを使って関東地方一帯の治安を乱し江戸を混乱に陥れる計画を進めていた。

荻野山中陣屋を襲った一隊は、さらに小田原を目ざして進撃を続けたが、小田原藩兵の出動によってその動きは押えられた。

ただし進撃のうわさはたちまちのうちに領内に広がり、領民は後々までそのかげにおびえていた。

この年もおしつまった大晦日に、上幸田(うわこうだ、栄町)の藩士嶋村又市方から出火し、五、六〇〇軒を焼く大火にまで至ったのは、この浪士が小田原に入り込み、鎮圧のため藩士が抜刀して火事場に立ちはだかっているという風聞に、人々が消火をためらったからであるという。

江戸薩摩藩邸の動きは、幕府側を大いに刺激した。江戸市内見廻りに当っていた庄内藩は、ついに一二月二五日、薩摩藩の挑発に乗った形で藩邸を襲い、焼打にした。

これを聞いて京都にいた西郷隆盛が狂喜したという。

焼打ちをかけられた薩摩藩士と浪士は、品川沖に碇泊していた軍艦に乗り移ったが、逃げ遅れた一部は漁船で川崎宿に至り、そのまま大山街道に入って伊勢原へ進み、一路陸路を西上する挙に出た。

この情勢が小田原藩に伝えられ、藩では用人関小左衛門の長男重麿に命じて、その西上阻止に当らせた。

後の重麿の覚書ではみすがら申し出たとあるが、彼は兵一六名を率いて酒匂から国府津へ進んだ。

薩摩藩の浪士隊が伊勢原から曽屋村(秦野市)を経て矢倉沢往還を西に向うと聞いて、小田原藩の隊は曽屋村へ急行したところ、浪士隊は二名の負傷者を残して山道を山北方面へ逃走したあとであった。

すでに小田原藩兵の出動を探知し、案内人を雇って間道を伝って行ったのであった。

藩兵はさらに駿河国駿東郡竹之下村(静岡県小山町)まで一気に駈けて、浪士隊の後尾に追いついたが、暗夜のため動静か分からず、そのまま同村の民家に分宿し夜明けを待った。

前日からの疾駆で疲労も甚しかったのであろう。

この間御殿場へ滞在していた藩の地方(じかた)役人が、村筒を率いて浪士隊を追い、藩境の十里木(じゅうりき、裾野市)で三名を銃殺した。

重麿は翌朝御殿場村てこれを聞き、すでに浪士隊が他領へ逃げ入ったことを知り、追捕を中止し、翌二八日小田原城へ帰り、情勢を報告した。

藩士嶋村方からの出火で民家五、六〇〇軒が焼けたのは、その翌々日のことであったから、あるいはこの浪士隊の動きが、荻野山中陣屋の焼打ちと重なり、町民の恐怖を高めたのかも知れない。

関家は藩主大久保氏が明石在城中に家臣に召抱えられた家で、代々小左衛門を称し、はじめ一一四〇石取りの奥の番勤め、幕末の小左衛門義章の代には一五〇石取りで大目付・寺社奉行・町奉行を歴任する、第一線級の家臣であった。

この義章の長男が重麿で、まだ父が現役で活躍中に、部屋住みの身でありながら藩士として銀五枚を支給されていた。

すでに一八六三(文久三)年八月の政変でも、京都にあって長州藩の急落を目撃し、続く翌元治元年七月の禁門の変にも藩主の側近にあって行動しており、少壮気鋭の藩士として活動していた。

前記した薩摩浪士隊の迫撃の時、重麿は三三歳であり、藩士として親子ともども勤務していたものの、家督をつぐ以前の部屋住みであった。

鳥羽・伏見の戦に勝った薩長側は、西国の諸藩を勢力下におさめ、新政府軍として旧幕府軍追討のため、東海道を東下することとなった。

官軍による朝敵追討である。二月二七日政府軍の先発隊は早くも三嶋宿に着き、小田原藩に決意を迫った。

直ちに藩意は恭順と決し、習日には新政府側として箱根関所の警備を命ぜられた。

この間藩土たちは倒幕と佐幕との間で大揺れに揺れ、その中で関父子は佐幕派の中心的な存在となっていた。

慶応三年の暮から翌四年の正月にかけて、小田原宿の人々は、宿場をかけぬける早馬の往来から、天下の政変を敏感にかぎとっていた。

宿場の中心街である本町に続く千度小路の質屋水島屋の未亡人喜久子は、店を息子の善左衛門にまかせながら、この動乱の前後を克明に日記にまとめていた。

明治の初期大原幽学の理性学に共鳴する彼女は、町家の女性としては驚くほどの教養を身につけており、鋭い観察眼を淡々とした筆に託して、世の中の移り変りを記している。

彼女の一月一五日の日記には、

「明神様の御祭礼もなく、町々も荷物ざい(在)へ運びはじめ、日々世間騷々しくなり……」

とあり、迫り来る戦争を前に、町人たちが兢々としていた有様を伝えている。

この頃、藩では変事に際して、女子と老人・子供の避難の手順と、成年男子の城内三の丸集合を町内に通達しており、しかも藩がいずれの側に立つかも明らかでなかったのである。

以下日記を摘記すると。

「一八日朝は今にも鉄砲ならし候ように皆々申し、大工も半日にてしまい、………(質の)置主は金子なしに質物かりに参り、皆々稼業やすみ、下々のいくさとおもわれ候。 二〇日荷物送り候事御所様(殿様)より御さしとめあり、二一日、戦のしづまり候ようなここちにて、大きにしづまり、不信も少しづつはじめ候得共、心は油断なく……」

と、情勢に一喜一憂する中にも、大工が普請を続けるような姿も活写されている。

「下々のいくさ」などという表現は、やがて始まる「お上のいくさ」を前に荷物を抱えて右往左往する庶民の動きをたくみにとらえており、後に戊辰戦争の危機が近づくと共に、町役人以下いっせいに姿を消してしまう状景を暗示している。

この間も彼女の筆は、質草を金も持たずに一時借り出して農村へ預けようとする人々とのかけ合いを記し、

「まことにこまり申し候。じつに途方にくれると申す事は、この様な事かと存じ候」

と、自家の営業の立場を決して忘れていない。

官軍の先発隊の通過後は町も平静となったが、それはまだ嵐の前の静けさというべきものであった。

四月一一日新政府大総督有栖川宮(ありすがわのみや)の一行が威風堂々と小田原宿を通過した。

その翌日かねてから警戒を命ぜられていた旧幕府軍残党の遊撃隊が、領内の真鶴港に上陸し、小田原藩が同盟して薩長を討伐することを求めた。

この時は官軍を警戒しながらの交渉のため、遊撃隊は返答を得ないまま沼津方面へ立去ったが、いまだに動揺の絶えなかった藩論は、これを機会にまた揺れ動いた。

越えて五月二二日上野彰義隊挙兵の報に勇を得た遊撃隊が、箱根関所に迫ると、いったんはこれと戦った小田原藩も、たちまちのうちにこの旧幕府軍残党と合体し、小田原城に同盟して新政府軍に反旗をひるがえした。

しかしわずか四日間で形勢は逆転し、再び遊撃隊を城から追い出し、新政府軍の督戦する中で、箱根山崎において遊撃隊と戦火をまじえるに至った。

戦いは一日で終り、遊撃隊は伊豆半島東海岸から房総半島目ざして立去ったが、遊撃隊が入城したころから小田原宿の人々の動揺は高まった。

殊に藩内が乱れ、藩主の命令が家臣一同へ届く前に重役たちによってさえぎられているといううわさが広まり、さらに藩主の奥方が久野諏訪の原総世寺へ立退き、長持などの荷物が運ばれたと聞いて、町中が浮足だち、目塗りをした土蔵をはがして荷物を運び出すやらで、ついに二四日の夜には、町年寄をはじめ問屋・人足肝煎・各町名主など上層町人が町を退去するに至った。 |

戊辰戦争山崎戦場跡(明治期)

|

これは本陣片岡氏の当主で本町の名主を勤める翁之助の記録であるが、彼の住む本町でも、その夜自家に踏み止まったのはわずか九名であったという。

町を去った人々の中に、前に触れた質屋水島屋の未亡人がいた。

彼女たちは船で早川海岸に上り、寺を避難場所に定めた。

ところが不幸なことにここと目と鼻の先の山崎が戦場となり、早川の流れをはさんで対峙した遊学隊が敗走でもすれば、そのまま寺の裏手へ流込んでくることが予想された。

すでに早川の村民の中には、安全な地を求めて海岸伝いに石橋・米神方面へ難を避けている最中であったが、彼女たちは寺の住職ともども、「御寺にてまちがい候らえばそれまでのこととあきらめ、夜を明し」たと覚悟を決めた様子を記している。

翌日には敗走する遊撃隊とこれを追う藩兵の姿が寺からも見え、流れ弾を警戒しながら夜を明かした。

一行が無事に千度小路の家に戻ったのは、七日後のことであった。

遊撃隊が敗走して、戊辰戦争は一段落したが、新政府軍の小田原藩に対する責任追及はその直後から始り、家老渡辺了叟(りょうそう)・用人関小左衛門ら三名が江戸へ護送された。 いずれも小田原藩寝返りの主謀者と見られたのである。

関小左衛門の子重麿もまた新政府軍に追及され、藩内からも非難の声が高まったため、追放同様にして小田原から姿をくらました。 護送された父とは、ひそかに江戸の藩邸で会った後、重麿は旧幕府海軍に身を投じた。 その後再び小田原へ舞い戻ったが、身の危険を感じ、江戸へ出、故郷へ帰ったのは一八七一(明治四)年のことという。

この間江戸へ送られた三名はやがて小田原へ逆送され、渡辺の切腹によって小田原藩の責任は果され、関小左衛門らは無罪放免となった。 |

戊辰戦争の官軍戦死者の碑

(市内板橋)

|

2 福沢諭吉と小田原

学制改革

江戸時代の小田原地方の教育については、藩主大久保忠真によって設立された藩校集成館が一八二一一(文政五)年一月より藩士の子弟の教育に当ったことが知られている。 このほかいわゆる私塾が漢学のみ三ヵ所存在していたが、これはほとんど藩士を対象としていた。

武士や浪人が主として教えていた寺小屋についても、開業が幕末に及ぶものが小田原宿に二ヵ所認められるほかは、上曽我村二、鬼柳・栢山・曽我谷津の各村に一ヵ所ずつがあり、教師の身分は武士二、僧侶三、農民二、神官一という顔ぶれであった。

教える科目の判明するものはすべて読書であり、特色あるものは認められない。

明治維新と共に藩校にも変更が行なわれ、漢学のほかに洋学が採用され、さらに国学がこれに加って三科となる。

この国学の採用には湯本村の福住正兄の献言が大きいが、必須科目の際は出席も多かったのに対し、有志に対する国学の講義には出席者が少数であったという。

国学の講師は最初歌学にくわしい藩士吉岡信之が当ったが、吉岡が東京へ出た後は福住正兄が講義した。

集成館はしかし官令によって一八七二(明治五)年四月には閉鎖され、同時に共同学校が設けられた。

場所はお花畑(旧十字町四丁目・現南町三丁目)の御浜御殿屋敷内で、理科や数学・外国地理やアメリカ史までを含んでいた。

この共同学校は後の中学校クラスで、小学校クラスのものとして別に日新館が設けられた。

両校はともに足柄県参事(後に権令→県令)柏木忠俊をはじめ下郡内有志の寄付金を資金としたが、その維持は困難を極め、その上七三(同六)年四月の学制発足以後は、寄付金がもっぱら小学校としての日新館に向けられたため、その後一年たらずして共同学校は廃止せざるを得なかった。

小田原における私立中学の第一ページとしての同校の歴史は、わずか二年でしかなかった(「小田原近代教育史」第一巻)。

小田原の近代教育を語る場合見逃すことのできないのが、福沢諭吉の存在である。

『学問のススメ』『文明論之概略』の著者として知られるこの啓蒙思想家はまた慶応義塾の創始者としても著名であるが、幕末から明治初年にかけて、小田原藩士の子弟の中にも、彼の門をたたいた者が少なくない。

特に明治維新後は藩費による留学生が慶応義塾に在学していた。

彼らの中には集成館や共同学校の英語教師として呼び戻される者もいたが、いわゆる官費留学生の帰国後の待遇は、ただでさえ財政困難な同校では、あまりかんばしくなかったことが、参事柏木忠俊宛の福沢諭吉の書簡にうかがわれる。

すなわち七一(同四)年一二月二日の書簡で、福沢は門下生で旧藩士の小野多十郎が郷里の学佼教師として帰郷を命ぜられたことに対し、小野の学力を高く評価し、学校らしい学校のない所へ小野が行っても、「あなたもはきだめに鶴の下りたるが如し」であるから、伊豆・相州合併の洋学校を建て、そこへ小野を雇うのがよい。

同人が「小田原へあると申サは、……外に同等の者も加勢にまかり出、教師にご不自由」はないと力説している。

そして追書として待遇問題に触れ、小野が金銭にこだわる人物でないこと、ただし小田原で金を出さなければ、「長くは故郷にいるわけにも参らず、ついには小田原には一人物を失う事と存じ候」とつけ加え、拍木に釘をうつことを忘れなかった。

しかし事実は福沢が心配した通りになり、翌年三月の杣木宛書簡では「同国人だから当人からはいえないであろうから、小野を東京へ出し、代わりに他国出身の門下生を送ろう」と、小野への配慮を強く求めている。

福沢は柏木とは江川太郎左衛門を通じて幕末から知己であっだから、こうした配慮を求めたものと思われたが、ほかに『文字の教』という福沢の筆になる初等教育用の書物を柏木に送ることも行なっている。

藩士の子弟で福沢の門下となった者は、小野のほかに堀省三・北村快三(透谷の父、後に昌平大学校へ転ず)・堀川東斎・伴小四郎・堀宣之助・岡本徳太郎・松本福昌らが初期に知られるが、小野・堀はその後他県の教師として活躍しており、最後の岡本・松本は実業家として同じく県外で活躍している。

箱根道開削

福沢諭吉の年譜を見ると、彼がしばしば箱根湯本・塔の沢の温泉に遊ぶ記事が見られる。

塔の沢の福住旅館の入湯案内が、福沢の筆になることはよく知られている。

箱根へ湯治の最初は、全集中の年譜によれば一八六〇(明治三)年九月で、病後の療養に熱海温泉へ赴いた帰途、三島から徒歩で箱根を踏破し、その日の中に湯本に着いている。

その模様を阿部泰蔵宛書簡では、

「湯を試み候ところ、まことに真のさ湯なり。ことにぬるく、ややもすれば風邪を引きそうにござ候。

湯本より七、八丁脇に塔の沢の湯あり。これは少々臭気もあり湯もあつし。……

塔の沢のかたご入湯しかるべく存じたてまつり候」 |

箱根、宮の下温泉のホテル(明治末年頃)

|

とあり、この時の塔の沢温泉の印象が、前に触れた福住の案内文に、同温泉の「清潔は七湯中第一」といわしめたのであろう。

年譜には七四(同七)年にも三月一八日から二九日まで一〇日間、家族同勢三〇名で塔の沢に滞在しているが、これとは別に七三(同六)年三月から四月にかけても塔の沢福住に滞在していたことが知られる。

この年の『足柄新聞』六号には、福沢がこの滞在中に、塔の沢の旅館仲間に次のような提唱を行なっていることが紹介されている。

これは題して「箱根道普請の相談」とあり、塔の沢が湯本より遠距離であるため、新道を作って土地の繁昌をはかることをすすめたものである。

彼は「湯場の人々無学のくせに眼前の欲は深」いときめつけ、道路建設費が一〇〇両と聞いてびっくりしながら、出水で流れた仮橋は一回一〇両をかけて年に三度もかけかえているおろかさを笑い、「人間渡世の道ハ、眼前の欲を離れて後の日の利益をはかること最も大切なり」という彼独特の処世哲学を説き、「塔の沢逗留中二十日ばかり間に麓の新道をつくらせ、金十両を寄付すべきなり。湯屋仲間の見込いかが」と、その実現をさかんに叩きつける。

この史料を発掘した岩崎宗純氏は、その著『箱根七湯』の中で、諭吉が文をさらに続けて、

「箱根山に人力車を通し、数年の後には山砕(くだき)て鉄道をつくるの企てをなさん」と記していることに注目し、この提言を箱根温泉の近代化への転換の出発だとされている。

この道路開削の計画は、その後福沢とも親交のあった湯本福住旅館の福住正兄が中心となり、まず小田原板橋−湯本間が一八八〇(明治一三)年九月、湯本−塔の沢間が翌年一一月ごろ、さらにその上の塔の沢−宮の下間が一八八七(同二〇)年末ごろに次々と完成したが、温泉客の誘致に寄せる箱根湯場通りの人々の熱意は、明治以後の小田原の町民たちの動きと対比すると、時代感覚の相違が強く感じられる。

国会開設請願運動

ここで目を明治維新以後の政治に転ずると、小田原は戊辰戦争の後遺症が引続いており、版籍奉還・廃藩置県を出発点に、新しい中央集権体制が確立する中で、小田原県から足柄県へと目まぐるしく移り変る動きを、ほとんどなすところなく見送っていたようである。

一八七三(明治六)年征韓論に敗れて下野(げや)した板垣らによる民撰議院設立建白も、七七(同一〇)年の西南戦争(この戦で戊辰戦後藩主をついだ大久保忠良が戦死している)も、小田原の動きにさしたる変化を与えていない。

人々は、関所と問屋の廃止により、かっての東海道主要宿駅という誇りと繁昌が、音を立てて崩れるのを、如何ともしがたい思いで見ていた。

こうした流れに一つのはっきりしたピリオドを打ったのが、一八八〇(明治二一)年に始まる国会開設請願の運動であった。 |

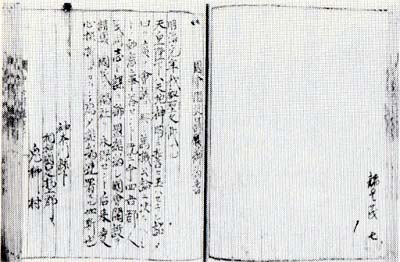

国会開設請願署名簿

(鬼柳村分、小田原市立図書館藏)

|

国会開設の動きは先の民撰議院設立建白にその端緒を見るが、当時はまだ士族と知識人というごく限られた範囲でしかなかった。

しかし西南戦争を機に引起されたインフレーション収拾のため、大蔵卿松方正義による紙幣整理を中心としたデフレ政策が、全国的に経済的困窮をもたらしたため、藩閥政治打倒の政治運動として展開した。

維新の際に出された五ヶ条の誓文の中の「公議世論の尊重」が、自由民権の運動の中心にすえられ、具体的には国会開設の要求となって広がっていった。

当時全国の自由民権運動の連絡組織としての愛国社は、一八八〇(明治一三)年三月その全国大会を大阪で開き、国会期成同盟と改称された。

彼らはそれまでに集めた署名をまとめて、国会開設の請願書を天皇に提出した。

この動きに刺激され、全国的に国会開設の請願や建白の運動が高まった。

神奈川県においても、この国会開設の運動はしだいに高揚していった。

その中心は厚木・相模原・平塚地方であったが、この運動の中核は県会議員であった。

彼らは同年二月に開かれた第三回地方官会議を傍聴するために集まった全国の府県会議員の有志と共に、東京両国の中村楼に会合し、国会開設の付議を行った。

この時出された一府九県の議員による「国会開設建言」には、神奈川県議は加わらなかったが、原則的に賛成し、彼らは帰郷後積極的に国会開設の請願運動を展開した。

まず第一に同年三月各郡下の町村有志に趣意書を配付した。

その内容は「広ク合議ヲ起シ、万機公論ニ決スベシ」という五ヵ条の誓文の趣旨を中心に、

「公理公益ヲハカランニハ、一国公同意旨ヲ集メザルベカラザルヲ知リ……

国会ソノモノコソ真ニコノ点ニ向テ一大要路ナルコトヲ発明シ」、

しかもこれを欧米のように鮮血(革命)によって実現するのではなく、

「終始哀訴懇願ニ止リ……人民ノ請願ニヨッテ国会ヲ開設セリ」

という平和的手段に訴えることを強調している。

この趣意書が市内永塚地区や箱根町須雲(すぐも)川旧名主宅などに木版摺りで現存しているところを見ると、相当広範囲に配付されたことが知られる。

その際に連動の範囲が、神奈川県全体ではなく、まだ旧相模国に限られていたということも、当時の人々の地域観を知る上に重要であろう。

三月から四月にかけての実際の署名運動には、趣意書に次いで「締明(ていめい)書」「締約(ていやく)書」が付され、これには各郡ごとに総代が署名し、それに続いて各村ごとに署名捺印がされた。

「締盟書」は各郡によって長短があり、大住・淘綾両郡は長文であるが、足柄上郡の分は両郡の三分の一程度と短い。

いずれも先の五ヵ条の誓文の一項を中心としている点では変りはない。

今、小田原市立図書館に所蔵されている署名簿によれば、大住・淘綾両郡の署名は総計二八九九名であり、上郡は八五ヵ村五四四三名にのぼっている。

これらの署名簿は同年六月七日に元老院に提出されたが、その前文には「国会開設ノ儀ニ付建言」という、相模国における国会開設要望の趣意書が付されている。

この「建言」は先の趣意書と内容は異なり、長さも五倍以上に及んでいる。

末尾には下郡(二名)、高座郡(二名)・三浦郡および追記の形で津久井(つくい)郡・上(かみ)郡(二名)の代表者が署名捺印している(人数を記さない郡は一名)。

「建言」の内容であるが、他の国会開設請願書の前文と異なり、一国の財政と軍備を前面に押し立て、これらを豊かにするためには、政府が独断を下すべきではなく、よろしく国民の協力を得なければならず、そのためには一日も早く国会を開くべきである、というもので、一種の官民調和論を展開している。

その論は後の自由党へと結集する高座・愛甲・大住・淘綾各郡の代表たちの政治的・経済的要求とはかなりへだたっている。

それもそのはずで、この「建言」の執筆者は実は福沢諭吉その人であった。

福沢は『学問のススメ』や『文明論之概略』ですでに人民の政治参加を述べており、後には『国会論』をも刊行している。

この点では国会開設請願運動の一端には、中江兆民らのフランス人権思想の影響と共に、福沢の著述も見逃せないところであり、民権運動の活動家の中にも、大井憲太郎や植木枝盛(えもり)のように、福沢の著作に影響されたことを述べている人々がいるほどであるが、福沢は旧士族の流れを引く愛国社の悲憤慷慨型には反発を感じており、むしろ政府要人を説得し、官と民とが協議して国力を充実させるために国会を開かなければならない、と考えていた。

その背景には欧米資本主義の脅威が常にちらついており、「一国の独立」を目ざす「国権論」と人民の自由を主張する「民権論」とを常に車の両輪と考え、「一国の独立」が危くなった場合は、「国権」のために「民権」をひっこめることをも辞さなかった。

先の「建言」の内容がすこぶる現実的なのも福沢の考えとして見れば十分うなづけるのである。

彼は相模国の有志の依頼があったのを機に、日頃の考えを卒直に表明したのである。

福沢に「建言」を依頼するのに働いたのは、彼の門下生で、署名者九郡二万三五五五名を代表する筆頭者として登場する、小田原駅十字町四丁目の士族松本福昌(当時二一歳一〇か月)と岡本徳太郎であった。

これは福沢の書簡の中の一八八〇(明治一三)年六月の二通に、

「相模国九郡より国会開設の建白、三万人ばかりの連署、本月初旬書面を捧呈いたし候。

その周旋はもっぱら松本稲昌なり。相州の建白者には最も富豪の者多し。他に異なる所なり」

「岡本も内々加勢なり。松本は右に付、近日誠に大モテにて、好男子に相成り候」 |

と見えるところからも明らかであるが、単に当時二一歳の松本が活躍しただけでは、こうした署名が集まるわけはなく、そこは福沢が門下生の活躍を針小棒大に吹聴(ういちょう)していると考えられる。

しかし福沢が相州の建白者を他の諸県のものと異なるとしている点は、当時福沢の影響下にあった『郵便報知新聞』の六月一一日号が、「相模九郡の国会願望者」と題し、

「今春安国社員ノ相州ノ遊説シテソノ地ノ名望アル人士ニ説クニ協力合体ノ事ヲ以テスルヤ、相州ノ主人断然コレヲ辞シテイハク、 国会開設ハワガ輩ノ希望スル所ナリ、国会開設ノ事タルワガ輩意見ノ存スルアリ、……

ワレトワガ欲スル所ヲ行ナフアランノミ、アエテ他人ノ為ニ灯ヲ提(ささ)ゲザルナリ」 |

と、相州の請願運動が独自のものであることを記している。

この記事の出所には福沢を考えでよいが、その点では福沢への執筆の依頼は、六月よりもっと以前になされていたと考えられる。

これを解く手がかりとしては、福沢のメモ「明治一〇年以降の知友名簿より」の「明治一二・三年頃の記」中に、一三年四月、「相模国七郡国会開設」として、高座・大住・愛甲・足柄上の各郡と小田原の代表八名の氏名が列記されているのが注目される。

八名のうち経歴の判明する者を見ると、県会議員・郡長・旧小田原藩士のほかに福沢のいう「富豪の者」もいる。

この点では松本や岡本を活躍させたのは、あるいは福沢自身ではないかという考えすら浮ぶのである。

署名簿は現在大住・淘綾・足柄上郡の分が小田原市立図書館に所蔵されているが、肝心の小田原町をはじめ足柄下郡の分を欠いているため、当地方の著名運動の実態は不明である。

他の各郡のものを見ると、各村の戸長が中心となって署名を集めたというよりも、戸長が署名を代筆し、各自に連印させたという運動であったことが推測される。

筆跡が村単位で同一である点がこの推測の根拠であるが、様々な利害を越えて、村の指導者が連携して運動を進めたという点に、この請願運動の意義を見出すのである。

この体験の中から、下郡の総代であった曽我谷津の長谷川豊吉(二六歳七か月)は、県議から代議士への道を歩み、斡旋に飛びまわった松本や岡本は実業界へ進出していった。

なお自由民権運動の高揚期には、全国的に政治結社が数多く見られ、神奈川県内でも一八八〇(明治三一)年一二月には横浜に顕猶(けんゆう)社が開かれ、小田原からも参加者があり、翌年には下郡に忠友社が名乗りを上げている。

また同年の自由党の結成後は、八三(明治一六)年一〇月に「足柄下郡南幸町 山本恒吉」が入党している。

「南幸町」というのは茶畑町・代官町から千度小路などに当たるといわれるが、山本については現在のところ知る手がかりはない。

3 鉄道の開通 top

乗合馬車と箱根

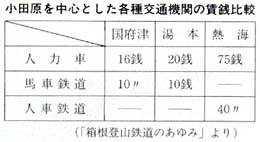

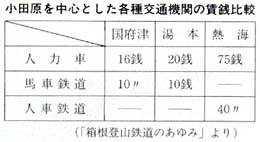

一九七八(昭和五三)年八月箱根登山鉄道が五〇周年記念に刊行した『箱根登山鉄道のあゆみ』は、小田原地方の交通の発達を広い視野に立って編集しており、将来とも貴重な文献として揺ぎない地位を占めるものである。

同書によれば、江戸時代の交通機関としての馬や駕籠(かご)に対する、新しい時代の交通を最初に示すものは、一八八〇〜二(明治二〜五)年頃小田原に現れた人力車であり、その次が一八七九(明治一二)年頃の乗合馬車であるという。

後者は神奈川から戸塚こ睦沢・平塚・二宮(梅沢)を経て小田原までを一日がかりで走っており、経営者は成駒屋こと川名治兵衛である。

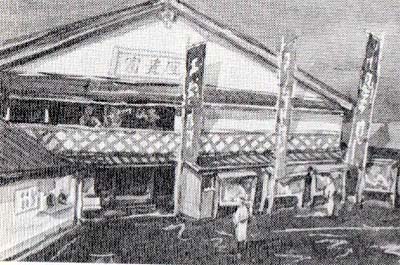

しかし箱根湯本の福住家文書中には一八八三(明治一六)年六月一九日の日付のある「神奈川・湯本間馬車営業関係書類」があり、その営業人は下郡小八幡村の本多半右衛門としている。 |

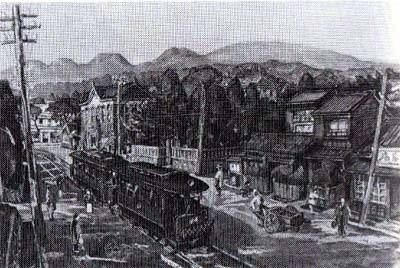

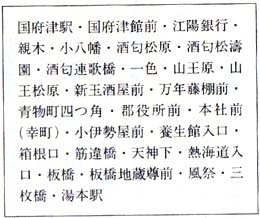

明治期の小田原の町並

(一丁田町、小暮次郎画)

|

あるいは成駒屋より遅れて、本多の営業する乗合馬車が走っていたとも考えられるが、人力車にしてもこの本多の馬車にしても、営業の目的は最初は箱根方面の湯治客の輸送にあったという点は、交通の発達と小田原を考える際に重要なポイントであろう。

馬車はその後小田原付近に五軒の業者を数えたというが、一八八七(明治二〇)年七月の新橋・国府津間の鉄道開通に伴って、やがて線路上を走る馬車鉄道が計画されるようになった。

この計画も当初から国府津・湯本間の営業を目的としており、小田原地方では箱根温泉への湯治客の誘致と共に近代交通が発展したことを見逃せない。

東海道線の開通

ここで東海道線の開通の経緯をたどって見ると、日本における鉄道の発達の出発点は、一八七二(明治五)年八月一七日の新橋・横浜間鉄道創立であることはもちろんである。

その後経済的・軍事的な面から鉄道の敷設が論議され、井上勝の主導によって、まず東京・神戸間の東海道線の敷設が着手された。

東西からしだいに敷設がはじめられたが、最大の難所の一つが箱根火山帯の走破であり、十数回の試測の後に一八八七(明治二〇)年九月ようやく現在の御殿場線を通ることが決定している。

新橋・国府津間の鉄道開通後のことであることを考えると、いかにその実現が困難をきわめたかが分かるであろう。

東海道線の一八八九(明治二二)年七月開通は、国府津から松田・山北・御殿場・沼津を迂回して

いるという点で、小田原の町民に大きなショックを与えた。

すでに明治維新以後、廃藩置県、足柄県→神奈川県という変化の中で、城下町としての小田原の地位は完全に低下していた。

その上問屋場の廃止によって宿場町としてまがりなりにも繁栄していた面も急激に下降した。

一八八三(明治一六)年六月から県下を巡察した元老院議官関口隆吉一行に対する小田原の戸長総代の上申書は、旄宿業を中心とする町民からか、生計の道を失って苦慮している様子を述べ、さらに士族の貧窮について、普通程度が約三パーセント、貧窮士族八パーセント、残り八九八−セントは将来に不安感を抱いていると報告している。

町全体が経済的に停滞している状況であったといえよう。

この姿は、東海道線開通後の国府津や山北などと比較するとはっきりとその明暗がわかれる。

国府津は東海道中最大難所を控えて、特急・急行の停車駅となり、小田原・熱海・伊東への船便の発着場ともなって、機関庫も設けられ、鉄道町として大きく飛躍した。

また山北は御殿場駅までの一〇〇〇分の二五という急勾配を控えて、後押し用の補助機関車が常時待機しており、機関士・駅務・保線および検車などの鉄道関係者の供給地ともなり、「山北の鮎ずし」は全国的に知れ渡った。

「山北の雀は(煤けて)黒い」といわれ、沼津と並ぶ大機関区を擁した鉄道町に発展するに至ったのである。

一九〇〇(明治三三)年五月完成の鉄道唱歌にも、国府津・山北・小山・御殿場と四節を占めており(他に各駅ごとの鉄道唱歌もある)、一九〇一(同三四)年二月の複線化の完成と共に、小田原との明暗はきわめて対照的であった。

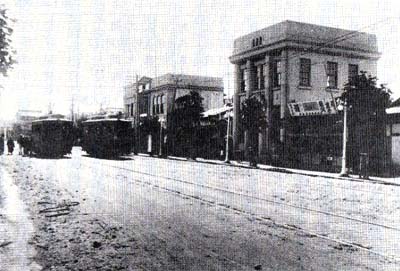

馬車鉄道から電気鉄道へ

馬車鉄道は鉄道の発達史から見ると特異なものであるらしい。

線路上を馬に引かれた箱車が客を乗せて走るのだから奇妙なものであるが、東京でも一時はこれが大流行したのである。

先にあげた鉄道唱歌には、「国府聿降(お)るれば馬車ありて」という一句があるので、国府津から小田原方面への馬車鉄道が、東海道線開通と共に発足したかに思われがちであるが、実際は東海道線が新橋・国府津間に開通した翌年の一八八八(同二一)年一〇月のことであった。

東海道線が国府津から御殿場方面へ辻回することを知った小田原・箱根方面の経済人によって、国府津・湯本間の馬車鉄道敷設の請願書が神奈川県に出されたのが八七(同二〇)年一一月で、資本金六万五〇〇〇円の「小田原馬車鉄道株式会社」が正式に設立されたのが翌年二月であった。

事務所は後の小田原銀行の前身で、一八七五(同八)年五月に開業した積小(せきしょう)社内であった。

社長吉田義方、副社長杉本近義、取締役二見初右衛門・福住九蔵・長谷川豊吉・田口卯吉外三名という顔ぶれは、経済学者として知られた田口を除けば、小田原・箱根の代表的な実業家・政治家たちであり、この事業に小田原・箱根の将来をかけた意気込みが見られる。

設計・測量・線路敷設も順調に運び、早くも一八八八(明治二一)年九月には全線が完成したというから、わずか六ヵ月の短期間であった。

この馬車鉄道の写真は、現在のところどこにも所蔵されていないが、「相模箱根の湯本細工」という錦絵には、湯本の土産物店の並ぶまん中に、急カーブした線路が敷かれ、左右三つずつの窓を持つ円蓋の客車を二頭の馬が引いており、馭者台には帽子をかぶった制服姿らしい馭者の姿が見られる。

国府津・湯本間は一二・九キロメートルで、これを国府津・小田原間三〇分、小田原・湯本間三五分の計一時間五分で走った。

本社は幸町一丁目二一四番地(本町二丁目)で、道をへだてた東側の松原神社隣りに厩舎が建てられた。

最初のころの料金は、下等が国府津・小田原間六銭、小田原・湯本間八銭で、中等は計三〇銭、上等は計五〇銭であった。

当時この間を走っていた人力車が一二、三銭で国府津・湯本間を走っていたから、馬車鉄道の下等とはほとんど同額であった。 |

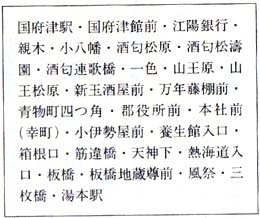

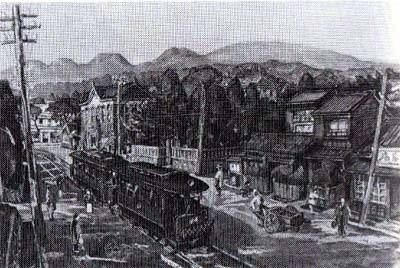

1912 (大正元)年の停留所

(「箱根登山鉄道のあゆみ」)より

|

当然のように人力車による妨害行為が盛んに見られ、役員の私邸が襲われるなどして、一ヵ月の間休業したことさえあったと、前掲の「登山鉄道の歩み」は伝えている。

同書は一八九〇(明治二三)年一〇月、小田原海岸に別荘滄浪閣(そうろうかく)を建てた伊藤博文や元神奈川県令野村靖らをもまきこんで善後策が図られた結果、元神奈川県警部田島正勝を二代目の社長に迎えたと記している。

送りこまれた川島は警察官出身者を数名社員に採用し、実力行使をも辞さない態度で妨害行為に対処した。

人力車のほかに乗合馬車も走っており、狭い国道を競走するこれらの乗物に、沿道の通行人も町家も冷や汗をかくことかしばしばであった。

馬車鉄道会社の経営はかなり苦しかった。その原因の第一は馬の飼料の値上りと、伝染病による多数の馬の死亡であった。

そのため馬車から電車への転換が図られ、一九〇〇(明冶二三)年には電気鉄道が実現を見るに至った。

この馬車から電車への転換は早くも一八九〇(明治二三)年の第三回内国勧業博覧会に外国製の電車が展示された頃から計画された。

電車を走らせているところなど全国にどこにもない時期であったから、この実現性は大いに疑われた。

電力の供給から考えねばならなかったから、その実現は一八九五(明治二八)年の京都市内の電車敷設に先んじられてしまったが、反面この挙に刺激をうけた面もあり、翌年七月には電気鉄道敷設の特許がおりるまでにこぎつけた。

一八八八(明治二一)年の馬車鉄道の敷設から一九〇〇(明治三三)年の電気鉄道への転換に至る間、沿道の人々は様々な影響をうけていた。 人力車との紛争についてはすでに触れたが、沿道の居往者にとっては、馬のまきちらす糞(ふん)の玻害も大きかった。 |

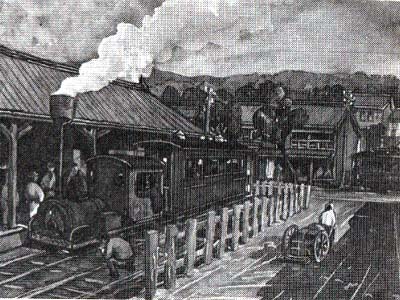

唐人町を走る小田原電気鉄道の電車

(左の洋館は郵便局、その右は郡役所、小暮次郎筆)

|

晴天が続くと馬糞が空に舞い上がり、雨が降り続くと馬車の通るたびに泥土が家にはねかかった。

電化の準備期には沿道の村が一致して会社に対する交渉を進める形をとっている。

一八九二(同二六)年六月には、馬車鉄道から電気鉄道への水利使用権をめぐる紛争があり、酒匂・国府津両村では、人力車夫・馬力車夫その他の運送業者が議場に押しかけ、電車が荷物輸送をも行なうことを計画しているとして、村長や議員に圧力をかける挙に出ている。

また電化に伴う電柱や電線の設備に対しても、「危険で交通に不便でもあるから、地下線式に変更するよう」、酒匂・国府津・大窪三ヵ村から小田原町長吉田義方(馬車鉄道会社初代社長)に対して請願書が出されている。

これは当地方にとって利益が多いとして却下され、さらに陳情した神奈川県知事は、すでに設立の願書は県令を経て中央官庁に送られたと、これまた不成功に終った。

彼らの反対運動の背景には、「湯本村は鉄道によって一層の繁栄をしているが、沿道の村々は損害を蒙っている」という不満がくすぶっているわけで、馬車や電車に乗らないで徒歩で用をたしている当時の沿道の人々の生活と、人力車その他の運送機関に従事する人々の生活苦とが、電車反対に共同して歩調をとらせた大きな理由であった。

明治二〇年代に少年・少女時代を過した当地方の庶民の思い出話に、「馬車や電車に乗らずにはだしで歩き、訪問先の直前でふところから下駄を取出してはいたものだ」という挿話が多く聞かれるのもこれと関連していよう(宇佐美ミサ子「小田原電気鉄道の成立と展開」、『小田原地方史研究』一〇号)。

|

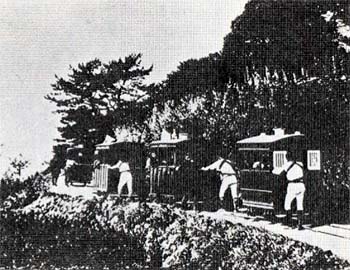

熱海への人車鉄道(小田原市立図書館蔵)

|

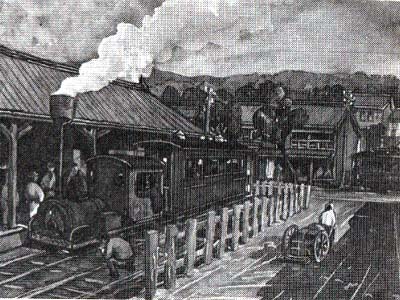

軽便鉄道の発着場とミニSL(小暮次郎画)

注=ミニSLは今も熱海駅前に展示されている。

|

人車から軽便へ

馬車鉄道→電気鉄道によって東京−国府津の鉄道と小田原・箱根方面との連絡は果したが、相模湾西岸の地域との連絡は、まだ徒歩と海上交通に頼っていた。

しかしこの地域にもやがて鉄道敷設が計画された。

東日本で最初だという人車鉄道の開業である。人車は線路の上に置かれた車輛を人間(車丁)が押して動かすという原始的なものであり、小田原・熱海間二五・九キロメートルを三時間から四時間で走った。 |

|

全線の開通は一八九六(明治二九)年三月のことであった。

海岸地帯の崖上を走るから眺望はすばらしかったが、車がレールからはずれたりして肝をつぶすことが多かったという。

小田原の発着場は国道と熱海方面の県道との分岐点(はじめは早川橋、一九〇〇年に現在の早川口バス停留所付近)で、以後この辺りが片浦筋を商圏とする商店街を形成するに至り、人車鉄道発着所前には大木亭という旅館まで設けられた。

危険とはいっても、料金は人力車の四分の一、駕籠の八分の一であったというから、東京方面から湯河原・熱海へ向う湯治客がこれを大いに利用した。

東海道線で国府津下車、馬車鉄道(後には電気鉄道→軽便鉄道)で湯本までという箱根方面の客と、早川口で途中下車して人車鉄道に乗換えて湯河原・熱海方面へ向う客、これらの通過地としての小田原という図式がここに成立するわけで、酒匂村松濤園(しょうとうえん)の貸別荘、伊藤博文をはじめとする明治政界・財界の人々の別荘の設営というのも、こうした交通の発達があって初めて可能となったのであった。

この図式は一九〇六(明治三九)年一〇月の人車鉄道から軽便鉄道への転換によって益々強固となっていったのである。

社会主義と小田原

一九〇一(明治三四)年一〇月、社長が中野武営から草郷清四郎に交代して間もなく、電気鉄道会社の運転手と車掌三一名が、賃上げ(日給最高額を三七銭から五〇銭に引上げる)と労働時間の短縮(一四時間を一〇〜一二時間に)などの要望書を会社側に提出したところ、一ヵ月を経ても回答がなかったため、一同は一一月二五日から職場放棄を行なった。

続いて架線電工もストライキに突入した。わが国最初の電車ストライキといわれるこの争議は、賃銀の若干の引上げによって終ったが、会社側の連絡によって警察が動き、治安讐察法が発動され、首謀者三名が署に留置されている。

時期は日清戦争(一八九四〜五年)と日露戦争(一九〇四〜五年)とに挟まれた時代で、わが国の産業革命がようやく軽工業部門に始り、八幡製鉄所が官営の工場として発足する時期である。

同時に労働組合運動も一八九七(明治三〇)年に労働組合期成会が高野房太郎らによって結成され、労働者の抵抗もしだいに強められていった。

この動きはやがて社会主義思想の流入とその実践へと発展し、幸徳秋水や片山潜らによる社会民主党の結成にまで至った。

これは即日禁止とはなったが、日露戦争後の一九〇六(明冶三九)年には境利彦(さかいとしひこ)らによって日本社会党が結成された。

この間社会主義運動のよき理解者であった医師加藤時次郎が、小田原に別荘をかまえ、分院として医療活動をするようになると、当地方にも社会主義者が来会するに至り、実践よりも宣伝に重点を置く運動が展開された。

後に大逆(たいぎゃく)事件で死刑となる箱根大平台の林泉寺住職内山愚童(ぐどう)が初めて幸徳と出会うのも加藤別荘であり(同三八年)、その翌年八月には堺利彦らの社会主義の演説会が一五〇名余を集めて富貴座で開かれ(翌日は大杉栄らが山北で開く)、一〇月にはさらに山口孤剣らが、社会主義の談話会を町内で開いている。

彼らはいわゆる社会主義伝道行商の一行で、もっぱら社会主義の宣伝につとめていたが、その演説会に小田原でも一〇〇名以上の出席者を見たのである。

この頃幸徳秋水はアメリカに渡り、やがて帰国後は無政府主義の立場から社会主義者と袂(たもと)を別(わか)つのであるが、一九一〇(明治四二)年には明治天皇暗殺のいわゆる大逆事件に関係ありとして逮捕された。 |

演説会場になった富貴座

(劇場、のち映画館、小暮次郎筆)

|

その場所は湯河原の天野屋旅館であった。

その以前から投獄されていた内山愚童も、この事件の共謀者として起訴され、幸徳・管野(かんの)スガら一一名と共に処刑された。

愚童の大平台林泉寺住職時代については、岩崎宗純「内山愚童覚書」(「神奈川県史研究」二〇号)にくわしいが、この寺には堺利彦・福田英子・石川三四郎・加藤時次郎・竹内善朔らが相次いで訪れ、愚童自身も青年組合や檀徒を集めて、石川三四郎らと演説会を開いたという。

後に大逆事件によって処刑されたため、愚童の跡は全く抹殺される。

この一連の社会主義者または無政府主義者の動静の中で、小田原は通過地としての役割を果すだけで、前記の演説会の波紋も不明である。

電気鉄道のストライキに続くものとしては、一九一一(同四四)年一〇月の箱根物産の漆器職人の同盟罷業が見られるが、こうした自然発生的なものを除いて、加藤別荘を中心とした社会主義者との関連はいまのところ不明である。

かえって○六(同三九)年一○月の山口孤剣らの伝道行商中の非戦論の演説に対して、早川の人々は孤剣になぐりかかろうとし、堺利彦も「町民中には社会主義を理解するもの一人もなし」と嘆くほどの状況であった。

4 明治末期〜大正時代 top

|

|

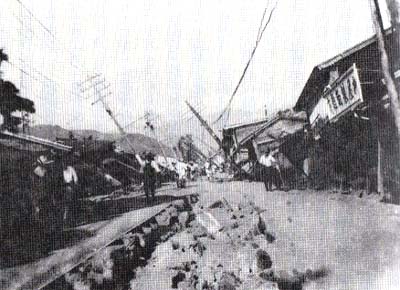

津波の襲来

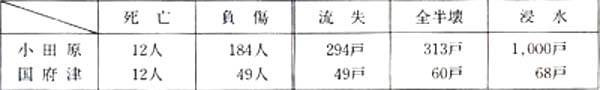

一九〇二(明治三五)年九月二八日、相模湾に沿った国府津・小田原海岸は記録的な大津波に見舞われた。

この日季節はずれの台風が襲来し、早朝から雨が降り、午前五時頃から強風が加わり、七時には暴風雨となり約二時間もの間、風と雨が荒れ狂った。

午前九時台風の通過後風雨は衰えたが、ちょうど満潮時に当り、高潮の恐れがでてきた。

警戒態勢をしく間もなく、午前一〇時過ぎに海岸に高波が押寄せ、漁船の避難もそこそこに、突如として波は怒濤の勢いをもって人家を襲った。

家は破壊され、漁船は押流され、海岸付近の樹木は倒され、たちまち助けを呼ぶ声に満たされた。

特に古新宿から山王原一帯および国府津親木橋付近の被害が大きかった。

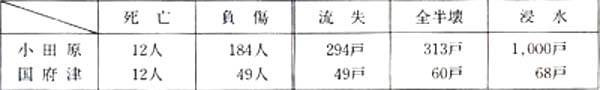

国府津町ではこの津波による田畑の被害は三六町歩(三六ヘクタール)以上に及んだが、小田原町と双方の人と家の被害は上の表のようであった。

当時の小田原町の全戸数は約四〇〇〇戸であったから、被害は全町内の三分の一以上に及んだことになる。

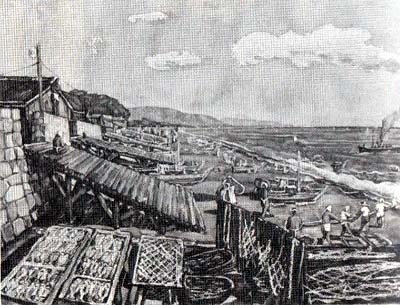

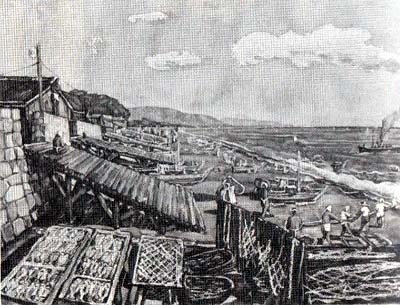

小田原地方の海岸は、海浜が広いため防波堤の施設も十分になされていなかった。

明治以後もたびたび激浪に被害をうけることも見られたが、この年の大津波によって、海岸堤防の築造がにわかに課題として取上げられた。

町に海岸防波堤築造委員会が組織されたのは同年一〇月のことであった。

直ちに神奈川県に対して築造を請願したところ、前例がないとして受理されなかった。

そのため各地区は各方面から寄せられた義捐金(ぎえんきん)と有志の寄付によって応急の堤防をとりあえず築造する一方、県に対する請願を続行した。

ちょうど一九〇四(明治三七)年二月にはロシアとの間に戦端が開かれ、異常な緊張が高まったこともあって、この問題も一向進まず、結局一九二一(大正元)年に至り、県の補助が決定し、町および地元の負担を含めて堤防工事が進められることになった。

翌年八月の工事落成時の工費の内訳は、総額二万三〇〇〇円のうち県補助九六三二円六〇銭(四二パーセント)、町費三五二一円二〇銭(一五パーセント)で、残りが地元の負担となった。

地元負担ははじめ町費と同額であったが、最初の設計以上に強固にすることを要望したため、予想以上の負担増となった。

以後高波の被害もごく一部に止まり、大津波が昔話として語られるに過ぎなくなったのも、この際の工事の徹底によるところが大きい。 |

小田原海岸の防波堤と漁師たち(小暮次郎筆)

|

水道事件

小田原町民の飲料水は、江戸時代以来早川の水が用いられてきたが、町民の生命のもとともいうべき用水を、永らくこの水一本に頼ってきたため、様々な問題を常に抱えていた。 その一つは飲料水としての衛生上の問題であり、他の一つは水車業者や新田開発者に対する用水供給の問題であった。

コレラや赤痢の発生と共に用水はしばしば飲用停止をうけ、井戸を持たない町民が多大の不便を来していたが、用水の通過する板橋村における水車業者との引水問題も無視できないものがあり、一八八八(明治二一)年一二月には、分水口の水量の五五パーセントが小田原町に、残り四五パーセントが板橋村にという調停案が成立している。 一方衛生問題もからんで、小田原町では早くから新たな水道敷設を考えていた。 |

小田原用水取入口付近(市内板橋)

|

町会の議決を経て適当な水源地の確保と導水方法が検討されたが、その始期は一八九一(明治二四)年九月であり、実際に小田原町の上水道工事が完成したのは、一九三二(昭和七)年で、実に四〇年の長期間を要している。

水道敷設計画が最初に本格化したのは、一八九四(明治二九)年で、神奈川県技師の調査では、須雲川から取水することが考えられていた。

その後○九(明治四二)年五月、内務大臣に敷設のための工事の補助を請願するに至り、いわゆる「水道問題」が大きな政争に発展していった。

請願書によれば、工事費は総額二九万円とし、その四分の一を補助金によって賄うこととしていた。

ところが翌一○(明治四三)年小田原を含む足柄上・下両郡では、政友会と国民党との政争が熱気を帯び、政友会の脱会者が続出するという事態が起った。

この政争が町の水道問題をもまきこむ形をとり、同年一二月の横浜貿易新報は、「小田原の二問題」として、水道敷設と高等女学校建設問題を取上げている。

○九(明治四二)年の補助金の請願は、町村での前例がないとして却下されたが、翌々年四月、町では工費二〇万円という新しい案を考えて、内務・大蔵両者への出願を行なった。これに対して水道敷設反対の声が上がり、劇場の富貴座に町民大会を開き、決議書を採択して神奈川県知事および内務・大蔵両省へ提出した。

反対の理由は、「町内の工業・商業の不振にもかかわらず、町費の膨張が大きく、これ以上の負担に耐えられない」というものであった。

先の高等女学校問題も、「設立後四年を経ても入学者は少く、授業料千九百余円に対して経費六千七百余円」などと、対立が様々な点に及んでいることを示している。

横浜貿易新報も、一九一一(明治四四)年一月に始まった「早川漁場問題」と共に、二月から小田原の水道問題を取上げている。四月の町当局による新しい工事補助金の請願は、こうした反対運動のさ中になされ、反対派の動きをさらにあおる結果を生んだわけである。

六月には両者の対立は決定的となり、県への陳情、水道調査委員と町民との会合などが相次ぎ、反対派は郡役所に押しかけて陳情を繰返し、賛成派も内務省に出頭するなど、新聞報道はいよいよ回を増すなかで、しだいに敷設促進派は不利な状況に追いこまれ、翌一九一一(明治四五=大正元)年一月、水道敷設に要する資金の低利貸付も内務省から却下となり、反対派は大勝利のビラを全町に配付した。

却下の理由は「町政不整理」であったが、推進派の町長派と反対派の二見・外郎などの対立は日を追って激しく、町税の怠納、区長の辞表提出などあらゆる手段を使って町政を混乱に陥れたから、これを内務省のよい口実にされたものと思われる。

水道問題はその意味では、明治二〇年代の小田原町成立以来、町内有力者間の対立の頂点に立つものとも考えることができる。

結局小田原の水道問題は、大正年間から昭和六年(一九三一)まで実現を見ず、湯本村の反対もあって、一九三二(昭和七)年水源を須雲川から足柄村飯田岡・清水新田の湧水に求めることとし、地元の反対を土地収用法の適用によって押しきり、三四(昭和九)年一月試掘、三六(同一一)年三月竣工という形で現在に至っている。

関東大地震

一九〇二(明治三五)年の大津波から一一年後、小田原は再び大災害に見舞われる。

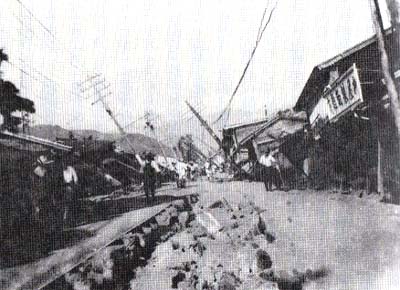

一九二三(大正一二)年九月一日の関東大震災である。この日午前一一時五八分、突然の震動に大地震の襲来を知った町民は、瞬時に屋外へ飛び出した。

震源は相模湾西部、小田原地方はマグニチュード七・九という強震であった。

一八五三(嘉永六)年の小田原大地震から数えてちょうど七〇年後であった。

当日の模様は体験者によって様々に語り伝えられ、記録も公表されているが、小田原町の被害はことに大きかったことが分る。

当時の全戸数五一五五戸の内半数以上は第一回の激震で倒壊し、折から昼食時の火の不始末から残りのほとんどが全焼するという有様であった。

九月六日に小田原へ入った朝日新聞の記者によれば、それは |

関東大震災直後の町内

|

「小田原は全町焼野原だ。津波の襲来は免れたが、地震と同時に吾妻座・第二小学校・幸町の三ヵ所から出火して、見る見る内に各町に飛火して、わずかに一部の別荘地・新宿・寺町・緑町・十字町二・三丁目を残して全部を焼払ってしまった。……

停車場は主屋を残すほか全焼し、小田原・国府津間の堤防は全部決潰している。

焼跡に何ものかを求める人、泣きながらわが子の安否を尋ねる母親……」 |

という姿であった。

また根府川(ねぶかわ)・米神(こめかみ)では後背の山がいわゆる山津浪を起し、根府川では、白糸川の岸に並んだ家々が呑みこまれ、一家全滅七八戸、遊泳中の児童五、六〇名が地震を知って帰路についたところを山津波に襲われ、二、三名を残して行方不明となり、米神村も二一戸が埋没してしまった。

折から根府川駅に入って来た熱海線の真鶴行列車は鉄道官舎と共に海中へ墜落、約三〇〇名の乗客中三〇名を残して死亡するという大惨事となった。

駅手前のトンネルから機関車の出たところで停車した上り列車は、運転士と助手が死亡、乗客は異常なしというのが不幸中の幸いといえよう。

その外、閑院宮別邸は倒潰の上四名圧死、また井細田(いさいだ)の小田原紡織会社では、厚さ三〇センチの煉瓦造りの作業場が倒壊し、圧死一三四名、重傷二〇四名にのぼった。

ほかに十字町二丁目の足柄病院では、建物全部が倒壊した上、炊事場から出火したため、付近三戸をもまきこんで焼失、圧死と焼死者は計三三名、重傷四名に及んだ。

また熱海軽便鉄道は、真鶴駅が倒壊して車輛はこわれ、吉浜村の軌道は海中に落ち、静岡県内の軌道の大部分は海岸の決壊と共に海中に落ち、決定的な打撃をうけて、同鉄道は再起不能に陥った。

当時曽我谷津(そがやつ)の自宅にいた作家の尾崎一雄氏は、その自伝『あの日この日』の中で、当日の模様を克明に記しているが、下(しも)曽我村全戸三四〇の内無事だったのは五戸であったとしている。

この地震で同氏宅付近では、かっての国会開設請願運動の際の総代の一人で、後に代議上となった長谷川豊吉が夫人と共に圧死している。

地震と同時に外へ飛出した町民は、その後の出火でほとんど着のみ着のまま、各地へ避難した。小田原警察署が公表したガリ版刷りの「震災情況誌・第一輯(しゅう)」によれば、次のような避難先が記されている。

海岸へ(八〇〇〇名)・屠獣場(とじゅうば)付近広場(三〇〇名)・山王原松原(三〇〇名)・大倉別荘松林(三〇〇名)・居神社と光円寺(一〇〇〇名)・第三小学校(=新玉小、一〇〇〇名)・御用邸と二宮神社(五○○名)・第一小(=本町小、二〇〇〇名)・第二小(=城内小、一〇〇〇名)・裁判所(五○○名)・濠端と御用邸(三五○○名)・停車場付近(三〇〇〇名)。

これら避難民も七日頃から元の住地へ帰りはじめ、一〇月末には大半が復帰したが、第一小学校および御用邸濠端には約五〇戸が仮小屋を建てて残ったという。

以上のほか次のような地域の避難状況が記されている。

大窪村……大窪小(三〇〇名)・地蔵堂(三〇〇名)・益田邸内竹林(三〇〇名)

酒匂村……海岸または国道北の畑地

国府津村……駅(二〇〇〇名)・国道(一〇〇〇名)・岡天満宮(三〇〇名)

前羽村……鉄道線路(二〇〇〇名)・国道(一〇〇〇名)

早川村………駅(二〇〇名)・鉄道線路(一〇〇名)

片浦村根府川……高台の住民が寺山神社(四〇〇名) |

中央気象台が地震の終熄を宣言したのは三日のことであるが、その後も余震は続き、その数は六日午前六時までに一〇三九回に及んだという。

この余震と共に人心を動揺させたのが、朝鮮人の放火・暴動のうわさで、内務省が東京から神奈川県へかけて戒厳令を布いたため、人々の不安はさらに拡大された。

各地で青年団や消防団などで自警団が作られ、朝鮮人に中国人が加えられ、さらに社会主義者や労働運動家をも敵視した。

前記した尾畸氏の著書では、村人が思い思い武装して、夜警も行ない、通行人が呼びとめられたという。

九月三日には東京亀戸署で八名の労働運動家が軍隊の手で殺され、さらに一六日には大杉栄らが憲兵隊本部で廿粕憲兵大尉に殺されるという事件に発展していった。

すでに三日には朝鮮人の放火・暴動の事実はないことが明らかになった後も、自警団の行動はエスカレートし、軍人や警察官の中にも暴行を受ける者が現われ、五日には内閣告諭でこうした動きを禁じてもなお、朝鮮人殺傷事件は七日頃まで続いたという。

当地方の事件については詳細は不明であるが、震災体験者のだれもが自衛団について承知しており、前記の警察による「情況誌」も、四日に「城堀(湯河原)において鮮人対村人の衝突事件」なるものを記しているところからも、何らかのトラブルがあったものと推測される。

5 昭和(戦前)時代

top

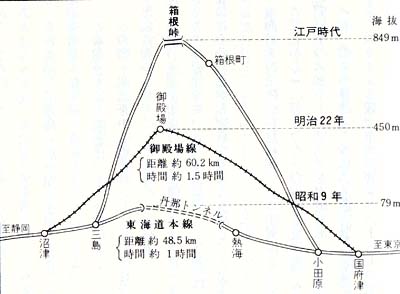

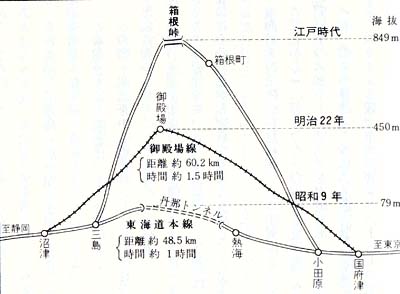

東海道本線の開通

一八八九(明治二二)年七月に開通した東海道線は、国府津から御殿場を経由して沼津に至る約六〇キロメートルの区間に、一〇〇〇分の二五という急勾配の個所があった。

このため補助機関車を使用しての運転は、列車運行の大きな弱点となっており、早くから国府津−熱海−沼津の鉄道計画がねられ、現在の熱海駅の西側からトンネルによって富土・箱根火山帯をぬける案が作られた。

これと共に国府津から熱海に至る熱海線の工事が丹那トンネルの掘削と平行して進められた。

その経過を年表風に記せば、

国府津・小田原間

小田原・真鶴間

真鶴・湯河原間

湯河原・熱海間 |

大正九年一〇月二一日

大正一一年一二月二一日

大正一三年一〇月一日

大正二四年三月二五日 |

であり、この間一九二三(大正一二)年九月一日の関東大地震という大試錬も経ている。

一方丹那トンネルは一九一八(大正七)年に着工し、一八年の歳月を要して一九三三(昭和八)年一一月に完成し、これに伴って熱海・沼津間も翌年一二月一日、既設の国府津・熱海間の複線化も含めて完成を見、東海道本線開通の運びとなったのである。

この東海道本線の開通は、小田原町民にとって待望のものであり、熱海線小田原駅の開設に続いて、この時も駅前を中心に全町をあげての祝賀行事が催された。

明治維新以来の暗い日々に朝日の照す思いであったが、これと共に、国府津・山北・御殿場の凋落が決定的となり、交通と都市の発達との強い関連を印象づけた。

国府津は特急・急行列車が通過し、単なる機関庫の駅となり、旅客駅としての重要性を失った。

「雀も黒い」といわれた山北は機関区も失われ、線路の多くは取払われて、職員は六〇〇名から駅員二五名に急減し、「あゆずし」の中川商店は小田原に転住、駅前商店街も縮少した。 |

低くくなっていく交通路

|

東海道本線全体から見れば、この変更によって、一一・七キロメートルの短縮と、勾配の一〇〇〇分の二五から一〇〇〇分の一〇への低地移動となり、時間も急行で二・五時間から一時間二〇分ヘ一時間以上のスピード・アップを実現した。

一九三四(昭和九)年一二月の東海道本線開通は、この時代の経済発展に伴う輸送力増大の要求と、生活の向上による観光事業の繁栄とによるものでこの頃から箱根・小田原の郵便局に風景スタンプが登場するのと軌を一にしている。

単線運転の熱海線当時の一九三三(昭和八)年と本線開通・複線化後の二五(昭和一○)年との乗客数の比較は、後者の六三バーセント増を示している。

貨物も平均二二パーセント増で、小田原町がこぞってお祭り気分を盛上げだのもうなずけよう。

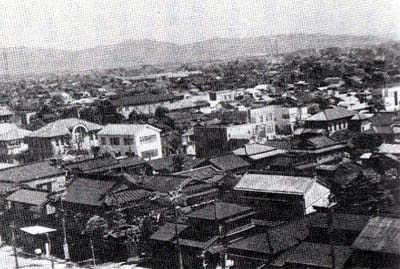

本線の開通は熱海線の敷設以来徐々に変化しつつあった町の繁華街の移動を決定的にした。

従来東海道筋の旧宿場の中心を占めていた宮前・本町筋に代わって、旧藩士の居住地域であった日向屋敷から上幸田付近が、新たに小田原駅前として新開の商業地となり、この地域につながる便宜さから須藤町が活況を呈し、小田原銀座という奇妙な名称の商店街を復活させるのである。

この商業地は昭和一〇年代から三〇年代に至るまで、小田原の発展の主軸であり続ける。

『明治小田原町誌』の記載するところによれば、一九一一(明治四四)年の町内各地区の家屋税徴収等級には、新たに小田原駅前周辺として脚光を浴びた九地域を次のように格づけている。 |

幸町停留所付近(昭和初期)

|

須藤町(銀座通り)……三等

錦織(にしごり)横町(錦通り)……七等

上幸田・揚土通り(駅周辺)……八等、

日向屋敷(駅前右城通り)……十等

須藤町を除いてすべて七等以下であり、これに対して千度小路(現在の鈴広・田代両かまぼこ店通り)および宮前町(幸町停留所付近)が一等地とされている。

以下二等・三等地を見ると、旧小田原町における商業地域の移動の実態を把握することができる。

海外出稼物語

ところで話は前後するが、昭和初年という時期は、一九一四(大正三)年から一九一八(同七)年まで続く第一次大戦に伴なう好景気から一転して戦後の大不況を迎え、さらに関東大震災による大打撃から立ち直る力もなかった上に、一九二九(昭和四)から始まる世界的な不況の中で、町も村も困窮のどん底にあったのである。

失業者が街にあふれ、職を求めて関西方面から東京へ徒歩で辿ろうとする人々が毎日小田原の町を通過し、町では彼らに食事の世話までする有様であった。

その頃、小田原町の東隣の下府中村では、アメリカに渡ってひと稼ぎして来ようという青年が現れた。

すでに同村の矢作には、明治末年に渡米して、邦人中の成功者と見られていた星崎定五郎や星崎浦太郎らがおり、その縁を頼って渡米の決意を固めていた。

彼はいとこと一緒に秩父丸の処女航海に乗船して二週間の船旅の後ロスアンゼルスに上陸した。船から眺めたロスアンゼルスは、高層ビルの建並ぶ大都会で、海の美しさと共にその偉容に感動したという。

以下市内中里に住む当時のその青年、谷沢一枝氏の体験談を紹介して見よう。

*

渡米後の仕事は、まず静岡県出身の日本人の経営するカーネーション栽培に五年間、次いで親戚に当る国府津出身の鈴木武八経営のフルーツスタンドに勤めた。

スーパーマーケットの店先の道路上に、フルーツを並べて販売する仕事であった。

渡米後二年で自動車運転を覚え、中古車を購人して乗り廻したという。

給料は週給七ドルから一〇ドル(当時一ドル=五円)で、家への送金と生活費を除いても、やや余裕のあるものであった。

日本人の販売センスは、フルーツの並べ方にも生かされ、工夫を重ねたため、日本人ばかりでなくアメリカ人の客も多かった。

一九三五(昭和一〇)年頃には、二〇歳の弟が渡米してきたが、彼は間もなく背広服のクリーニング業に転じた。

三九(同一四)年父親の病気を聞いて帰国し、結婚した後単身ロスアンゼルスヘ帰ったが、翌年母親も病気に倒れ、やむなく四一(同一六)年一月に引揚げた。

渡米したころからアメリカではすでに移民制限と日本人排斥が見られ、日本からの輸入もしだいに制限されていたが、直接の影響はほとんどなく、後から渡米した弟はそのまま太平洋戦争中も収容所で暮らし、戦後も背広服のクリーニング業を続けた。

現在では米国籍を取り、ロスアンゼルスでの日本人会々長の任にある。

帰国後四〇年を経た現在、当時を振返って見て、アメリカでの商売は思ったより容易で、もし長男でなかっからそのまま帰らなかったであろうし、また十分成功する自信もあったという。

ただし在米日本人の中には、渡米後しだいに身を持崩し、消息さえ不明の者も少なくないという。

谷沢さんは一八九九(明治三二)年前後に二十数名の青年が渡米したのに始まる、下府中村近辺の渡米熱の最末期の一人であるが、強健な肉体と真摯で強固な意志とを以て、自分の道を切開いていったのである。

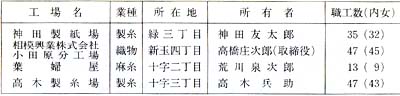

産業の進展

明治時代の小田原を支えていた生活の基盤は何であったのか。

『明治小田原町誌』の各年度末に掲げられた統計表で見る限り、それは漁業であり、宿場町の系譜につながる商業および旅宿・貸座敷業であり、しかも後者の営業はしだいに下降線をたどり、町全体に停滞の気がおおっていた。

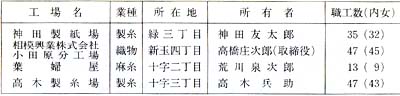

産業面を見ても、明治三〇年代以後全国的に産業革命の進展がなされる中で、一九〇二(明治三五)年の統計では、町内の「工場・工人数」を右の表のようにまとめている。

職工数に女工が圧倒的な割合を占めているところから、いわゆる町の小工場の印象が強い。 |

1902 (明治35)年、小田原市内の工場・工人数

|

それらの内創業の分かるのは高木製糸場が一八九三(明治二六)年、神田製糸場が一八九八(同三一)年六月で、他は不明である。

その後の水産業を除く産業面の統計は見当らないが、工場の創業について限ると、大正年代の創業で昭和三〇年代まで続いているものは、小田原製紙(当時日本紙糸紡績株式会社多古工場、大正五年)・日加工業(当時日本加工織布株式会社・ゴム布製造、同八年)・小田原ガス株式会社(同一二年)・報徳綿株式会社(同一五年)の四社であり、これに大正大震災で倒潰し、多くの犠牲者を出した小田原紡織株式会社が一九一七(大正六)年創業し、大正一二年まで存在したことが知られる。

報徳綿については創業は一八七二(明治五)年で、一九〇七(同四〇)年には機械による製造開始、一九二六(大正一五=昭和元)新工場建設、株式会社に組織変更とされている。

小田原における工業発展の基礎は、以上の諸工場の創業によって築かれたが、本格的な展開は昭和に入ってからであり、その時期も次のように、東海道本線開通後と見ることができる。

小西六写真(当時昭和写真工業、昭和八年)・富士写真フィルム(当時大日本写真、同一三年)・印刷局小田原工場(同一六年)・湯浅電池小田原工場(同年)・国産電機(同年、現在廃業)・三国商工小田原工場(同一九年)

以上のうち印刷局以下の諸工場は、戦時体制に伴なう工場移転の傾向の中で考えるべきものであるが、いずれも酒匂川および山王川の流域に、良質の水を利用しての立地条件が考えられ、周辺農村の青年男女を職工として確保しようとしたのはもちろんである。

これらの比較的規模の大きい工場と並んで、町内には伝統的な箱根物産関係や、かまぼこ関係および食料品関係の諸工場が、家内工業的な規模で散在しており、いずれも小田原地方の名産として、地場産業の地位を維持していた。

一九三一(昭和六)年当時考えられた合併の範囲は、隣接の足柄・大窪・早川・酒匂の四ヵ村であり、足柄村は谷津・中島・町田・寺町・井細田の各地区、酒匂村では山王原・網一色の各地区が、他の二ヵ村と共に合併賛成の動きを見せていた。

これらの合併気運に暗影を投じていたのは、小田原町が大震災当時に負った町債という形の負債であり、各村が所有する財産区の処分方法も問題として論ぜられた。

一九三八(昭和一三)年合併の範囲はさらに拡大され、下府中村に国府津・湯本両町を加え、人口六万六〇〇〇人の大小田原市の実現が目標とされ、翌年には市制準備委員会が町議会全体によって結成された。

小田原駅が国有鉄道のほか大雄山線・小田急線・箱根登山鉄道線と各私鉄の始発駅となり、足柄平野の中心としての自信を深めたことが、この強気な姿勢の背景であった。

小田原町による合併申入れの村々は、最終的には足柄・酒匂・下府中・大窪・早川の五ヵ村となったが、国府津・湯本両町の脱落は独自の存在価値を町自体が有するからであったろう。

申入れを受けた五ヵ村はいずれも小田原町の町債にこだわる動きもあり、豊かな財産区を有する足柄村は、独自に足柄市を目ざす声すら聞かれ、その実現には困難な点がいくつか見られた。

まず下府中村が他の四ヵ村とやや異なり、生活の基盤がほとんど純農業に置かれているため、時期尚早で範囲外となり、さらに翌四〇(昭和一五)年二月に突如として足柄村の町昇格という事態が生じた。

そのため小田原ほとりあえず賛成を打出した早川村とのみ合併する決意を示したところ、他村にも動揺が見られ、大窪村・足柄町および酒匂村の内山王原・網一色を含めた小田原市の実現を見るに至った。

有利な条件で合併しようとする思惑(おもわく)が入り乱れ、地方政治のかけひきが露骨に表面に現れた一コマであった。

その後の周辺町村との合併は、太平洋戦争後に持ちこされることとなるが、市周辺の農村の都市化傾向と共に合併が進み、結果としては、当初の範囲から湯本町が圏外に残るのみということになった。

6 戦後の小田原 top

八月一四日の空襲

小田原市が誕生した時期は、日中戦争突入後三年目で、戦況は中国一帯に戦場が拡大しながらも、泥沼化しており、アメリカを中心とする対日包囲体制がじりじりとせばめられつつあった。

やがて翌一九四一(昭和一六)年一二月八日ついに太平洋戦争が開始され、三九(昭和一四)年七月以来の欧州戦争と共に、第二次世界大戦が文字通り地球上の各地で戦われることとなった。

小学校が国民学校と改称され、軍国主義の体制が強化される中で、四二(同一七)年以降戦時体制は急速に国民生活を圧迫していった。

同年五月物資統制に伴って小売業の整備がなされ、市内の商店の多くが閉鎖されて軍需工場への勤務という転換が行なわれた。

政治の世界では各政党の解散と大政翼賛会政治一色となり、この年八月には隣組がそのまま大政翼賛会の末端に組織されるに至った。 |

1945年8月14日の空襲跡

(旧宮の前町より高梨町・青物町付近、清水伊兵衛氏蔵)

|

江戸時代の五人組にもまさって、相互監視が強められ、物資の配給や防空演習の実施に、地区の区長や隣組長の権限が無言の圧力となって国民生活をおびやかした。

翌四三(昭和一八)年になると、ガダルカナル島の敗北など戦況の不利が一層臨戦体制を強化し、男子の軍需工場以外への就業の制限、女子に対しては料理・美容・洋裁等の各種学校の閉鎖がなされ、少年飛行兵・戦車兵の志願年令を一四歳に引下げて、国民学校の高等科からも志願できるようにした。

新聞は国民を戦争へかり立てる一大機関と化し、戦況の不利をおおいかくす大本営発表を伝達するのみとなった。

この年六月学徒の工場などへの動員体制がととのえられ、九月には未婚女性の勤労挺身隊編成(最初は一四歳上一五歳、一九年六月以後は一一浪以上)、翌年三月にはいよいよ中学校生徒(現在の中学生と高校二年まで)の勤労動員が開始され、同年六月の学童疎開(大都市の小学生の農村への集団移住)と共に、文字通り総力戦の体制ができ上がっていった。

しかしこうした一連の処置は、日本の戦争遂行能力の著しい低下であり、各種物資の配給制、衣料や食料の切符制の実施と共に、ヤミ物資の横行、食料買出しの強行、軍需工場関係者と軍人の結託による戦時利得など、国民の精神的な頽廃を生み出した。

これらを取締る警察官も人員不足となり、小田原にも憲兵隊分遣隊が設けられて、流言や反軍的言動の取締りという口実で、軍隊によって国民生活が直接おびやかされるに至った。

その頃には国土防衛部隊が市内の学校や寺院に配備され、町周辺の山野には防衛基地の設営が行なわれ、隣組を通じて市民が陣地構築に動員された。

市民は防衛部隊の兵士との共同作業を通じて、軍隊が十分な武器・弾薬も欠乏し、食料さえ市民の水準以下であることを知らされた。

太平洋上でのアメリカとの戦闘は、国民に知らされないままに、次々と重要拠点を失いながら、撤退につぐ撤退を重ね、四四(昭和一九)年九月までには、日本統治領であった旧南洋群島を失っていた。

これらの内マリアナ諸島の航空基地の整備と共に、アメリカ空軍による日本本土の空襲が開始された。

米軍機による最初の本土空襲は、すでに四二(昭和一七)年四月一八日、航空母艦より発進したB26一六機によってなされたが、本格的な空襲は、四四(昭和一九)年一〇月の中国基地からのB29一〇〇機の九州襲来を皮切りに、一一月二四日にはマリアナ基地からの約七〇機のB29の東京空襲となって現実化した。

この動きは基地の拡大と共に激しさを加え、翌年二月一七日には機動部隊による大空襲となり、延べ約一〇〇〇機が各地を襲った。

そして三月九日には死傷者一二万、焼失二三万戸を数えた東京大空襲となり、無差別の爆撃に国民全体がさらされることとなった。

空襲警報の日常化から市民は深夜も防空態勢ならぬ避難態勢をとり、昼間は艦載機グラマンによる機銃掃射に、日常生活の維持すら困難となった。

ことに四五(昭和二〇)年五月以降は空襲が大都市から中小都市へと移り、突然の機銃掃射に防空濠への避難が間に合わず、生命を失う市民も二、三にとどまらなかった。

日本近海の制海権ばかりか、本土の制空権さえアメリカに奪われていたのである。

中でも夜間の空襲のため夜釣りが全く困難となった漁師は、昼間空襲の合間をぬって近海の一本釣りを余儀なくされたが、これとても突然グラマン機に襲われて危く海中に飛びこんで一命を取りとめた者、父子二人の釣り船が機銃掃射にあい、目の前で子供を失った者など、漁業の盛んな当地方だけに、犠牲者の数も多かった(市内本町の石井実・松本三吉・佐野金吾三氏からの聞取りによる)。

こうした中で、六月二六日の沖縄本島全滅、本土空襲の激化、八月六日の広島原爆投下、同八日のソ連の対日宣戦布告、九日の長崎原爆投下と、破局への確実な歩みが続いたが、小田原市においても八月一五日の戦争終結直前に至って、初めての爆撃を受けることとなった。

その第一弾は八月一三日の新玉小学校などへの爆弾投下であり、第二弾が翌一四日深夜の幸町・万年町一帯への夜間の焼夷弾爆撃であった。

一三日の飛来は午前八時一三分と記録され、爆弾は新玉小の用務員室と便所との間に落下破裂した。

校舎は爆風によって破壊され、萩原教諭は頭部を打って即死、高橋用務員と当時駐屯中の兵隊の内一名も即死、山口教諭は肩から腕にかけて破片がくいこんで重傷、ほかに兵隊一名が行方不明となり、後に壁土の中から死体となって発見された。

小学校は夏季休暇中であり、児童の被害は皆無であった。

翌一四日深夜の空襲は、当局の発表では二三時四〇分から五時間にわたって関東地区に侵入したB29二五〇機の内の第二波約一〇〇機の分散攻撃によるもので、おそらくは一五日未明の帰還途中のものであり、空襲警報解除後の市民の安堵感を衝いた形で行なわれた。

B29一機による焼夷弾投下であったが、ほとんどの市民はこの日の御前会議で日本が無条件降伏を決定したことを知らなかったため、消火に尽すよりも引続いての空襲におびえ、一部を除いて避難が優先する形となった。

翌一五日未明までの延焼で、市域の一・五パーセントに当る八・八ヘクタールが焼失し、一八四四名(全人口の二・九パーセント)・四〇二戸(全戸数の三・二パーセント)が住む家を失った。(一三日から一四日にかけての空襲で死者四八名、負傷者六五名に達したが、その多くは一四日深夜から一五日未明にかけてのものである)。

しかも一五日正午には戦争終結を告げる放送を聞き、被災者の多くは落胆の中にも、焼失後の跡片付けに専心できる安堵感を覚えたのも事実であった。

ただ後日に至って、焼跡整理に追われて敗戦の衝撃を十分受止められなかったという気持が後々まで影響を与えた、という一被災者の証言が聞かれた。

一九四八年四月一日

一九五〇年一二月一八日日

一九五四年七月一五日

〃 一二月一日

一九五六年四月一日 |

下府中村(六三二戸・三二二六人)

桜井村(三六八戸・二一一五人)

豊川村(三三六戸・二〇七一人)

上府中村(四三〇戸・二六四五人)

酒匂町(一七二二戸・八三五四人)

国府津町(一五四六戸・七七九〇人)

下曽我村(六三六戸・四一一五人)

片浦村(五四四戸・三二一五人)

曽我村の内上曽我・曽我大沢・下大井・鬼柳の四地区(三五一戸・二二九二人) |

この結果合併の始まる直前の四七(昭和二二)年の国勢調査の人口三万五七七七人・一万四五一〇世帯は、合併の終る五六(昭和三一)年一〇月の推計では人口五万九八八三人・二万二四三八世帯へと、人口で一・六七倍、世帯数で一・六二倍の増加を見た。

戦後の市政にとって重要な課題の第一は、市財政の膨脹であり、それに伴う赤字の増大であった。

これは地方自治法の公布による市負担の増加であり、都市計画、六三三制に伴う学校施設の新設と拡充であり、町村合併による事務費の増加とインフレーションの進行に伴う職員給与の上昇、自治体警察の諸費用および相次いで襲来した台風などの災害復旧費も多大であった。

こうした状況の下で市が注目したものに競輪の開催があった。競輪は四八(昭二三)年八月の自転車競技法の公布と共に始まるが、背景にはその売上げを戦後の復興資金に充当する政府の目途があり、空襲の被災地という条件によって、小田原も商工大臣より競輪指定市として指定された。

競輪場には旧小峯野球グラウンド(江戸末期の小田原藩調砥場跡)があてられ、四九(昭和二四)年八月には早くも第一回小田原競輪が開催された。

競輪の収益としてはその位置から川崎・松戸などとは比較にならないほどで、五二(昭和二七)年には平塚と共に一ヵ月の開催日数を六日間に増加を許される(月の売上げ平均が五五〇〇万円以下)規模であったが、市の歳入に占める競輪収人はしだいに増大し五九(昭和三四)年度には、競輪会計からの繰入金は、市の総歳入の一五・八九パーセントに及んだ。

競輪にはその開始以来全国的に競輪場騒擾や小犯罪、周辺地域のゴミ散乱、はては競輪狂の一家心中や事業破産等の悲劇が多く、自粛や規制が様々に加えられているが、市財政に果す競輪収入を無視できず(現在ではその割合にほぼ五パーセント以上)、その存廃が議論の的となっている。

五〇(昭和一五)年はちょうど小田原市が誕生して一〇周年であり、市では小田原子供文化博覧会を開いた。

神奈川県と共催で、二〇〇〇万円を投じて行なわれたこの催しは、小田原城址を会場として開かれ、本丸広場を中心に文化館・観光館・産業館・アメリカ学童館が設営され、天守台裏手には「子供の国」が各種遊戯施設と共に設けられた。 天守閣の石垣はこの時期以前に復旧された。当時の新聞はこの博覧会を「情趣ゆたかな城跡に香り高い夢の王国」と表現した。

戦後の米軍占領下にあって、四九(昭和二四)年の朝鮮戦争と共にしだいに息をふきかえした日本経済の特需景気を反映するかのようなこの催しは、永らく放置されたままであった小田原城址を、新たに市民のいこいの場として開放し、観光都市としての小田原再生のきっかけを与えたものとして評価できる(入場者三〇万人、内有料一九万人、売上げ金一九四万円。この年一一月の神奈川新聞による神奈川県新八景に小田原城跡公園は第二位人選)が、反面天守台に観覧車が据えられ、本丸が象をはじめとする小動物園と化し、国指定の史跡が軽視されていた当時の風潮を如実に伝えるものであった。

後に小田原市内において文化財の保存の問題が、特に市役所と民間団体との間に激しく論議されるが、史跡保存と観光面での活用を考える際に、史跡保存が軽視される基調には、この博覧会の開催が大きく作用している。 |

小田原こども文化博覧会歓迎塔

|

一方市側の文化財保存の姿勢に危惧を抱いた保存推進派は、同年一二月「西湘の緑を守る会」を結成し、小田原城址公園整備問題と共に、「自然破壊の防止」「緑の増植」「河川・海・潮の汚染防止」をスローガンに、民間での自然保護運動を展開することとなった。

この史跡保存の運動には、小田原ではすでに一九二八(昭和三)年に特筆すべき問題が起っていた。

関東大震災に被災した第二尋常高等小学校および町立小田原高等女学校(昭和五年に県が移管)の校舎敷地として、当時御用邸であった城内二ノ丸の地を考えた町長・町議会が、内濠の埋立を図ろうとしたのである。

この動きに対して、小田原保勝(ほしょう)会のメンバーを中心に、小田原城跡保存学校建築促進同盟会を組織し、町民大会を開いて町議会に迫り、最終的には内濠埋立が撤回されたのである。

「緑を守る会」には、この小田原保勝会に属して当時活躍した人もおり、城跡保存運動の伝統を受継ぐことが強く意識された。

そしてこの運動が展開する中で、会員の中には地元新聞紙上で、小田原の将来を構想した上で市役所の移転先を考える真面目な論議を展開する人々も出たが(清水専吉郎の意見および小野意雄「小川原の修景計画」など)、現地再建派を含めてほとんど議論がたたかわされることなく市役所の移転が実現された。

そのため七五(昭和五〇)年三月に、かねてから市役所内で練られていた小田原城址公園整備計画が、いよいよ報告書の形で発表されるや、またまた大きな論議を呼ぶこととなった。

同報告書の中に、城内小学佼(先の内濠埋立問題後旧二ノ丸に建設された第二小学校の後身)の移転が明記されていたからである。

学校の建築問題がまたも史跡保存をめぐって論議されるに至ったのである。

同報告書はやがて市議会代表を含む有識者からなる審議会の手に委ねられたが、結果は城内小学校問題を棚上げにした上同報告書の内容を一部修正した案が、多数決によって可決された。

この蜜議会は、これまで史跡保存をめぐって鋭く対立してきたいわゆる保存推進派と開発派が一堂に会した点て大きな意義を持つものであったが、保存派の論議の展開に対して開発派からはほとんど反論がなされず、結局は多数決で開発派が押切る形で結末が図られた。

その際両者でかわされた論議の中で、開発派の市議会関係者から「史跡の保存というが、あくまでも当市が観光都市でもあることを忘れてはならない」と主張した点が注目された。

史跡保存の徹底を期すことが、市の観光政策と相容れないという認識が表明されたのである。

小田原のような歴史的都市が史跡の保存を図る中で、住民の生活とどう調和させるかは全国的にも議論のあるところで、史跡の保存についての市民の共通理解が深められることがまず第一になされなければならない。

保存と住民の生活が対立するものという認識があるかぎり、保存派の主張は拒否されるわけで、その点今後とも史跡の保存が市の将来に対してどのような意義を有するかを、根気強く語りかけていく姿勢が望まれるのである。

経済の高度成長期に、小田原にも市外からの資本が導入されて、各地で古くから営業する商店が規模を縮少したり、廃業に追いこまれるケースが現れた。

伝統的な水産業は衰退の一途をたどり、

他の地場産業も振わない。町の外観はしだいに全国どこでも見られる画一的な形態と化しつつある。

その中にあって北条氏以来の歴史を秘めた伝統的都市としての小田原の存在理由は、市民の中でもっともっと論議されなければならないであろう。

top

****************************************

|