|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

五章 江戸時代後期の小田原

1 大久保(後期)時代の小田原藩

七三年目の復帰/苦難つづきの藩政

2 宿場町小田原

東海道と箱根関所/宿場町の成立/宿場と助郷/

竹の花町の町並み/欄干橋町の町並み/城下町の御用商人/

小田原宿と湯治宿/小田原の漁業/紙漉きの村

3 幕末の小田原

大久保忠真と広井長十郎/天保の改革と生活規制/小田原の飯盛女/

公事で賑う宿場/二宮金次郎/報徳仕法の人々 |

1 大久保(後期)時代の小田原藩 top

七三年目の復帰

これまで述べてきた元禄の大地震や宝永の富士山大噴火より、話は少しさかのぼるが、一六八六(貞享三)年一月、稲葉正通が越後国高田へ転じた後の小田原城に入ったのは、幕府老中大久保忠朝(ただとも)であった。

忠朝は忠隣(ただちか)の孫忠職(ただもと)の養子で、忠職が美濃国加納城主に転じて返り咲いた後、播磨国明石城主を経て肥前国唐津城主に転じて間もなく跡を継ぎ、幕府老中に任ぜられて下総国佐倉城主となった。

彼が宿願の小田原城主に転じたのに、忠隣追放後七三年目のことであった。

大久保氏の家巨は、忠隣追放後は分散し、やがて忠職の蟄居解除後にその多くは復帰した。

しかし唐津在城時の禄高は八万三〇〇〇石であり、小田原へ移って間もなくの一六九八(元禄一一)年には一万三〇〇〇石に加増された。

これらの加増のたびに家臣は増加するが、一〇〇石〜二〇〇石の中堅家臣の中には、唐津召出しの者が最も多い。

家康から家光に至る三代の将軍在任期になされた九州諸大名の取りつぶしによって生じた牢人者が、多く召出されたと見られる。

苦難つづきの藩政

忠朝は元禄一一年に子の忠増(ただます)に跡を譲って隠居して初めて小田原城へ帰ったほど、老中の職務に忠実な人物であったが、次の忠増の藩政期は、一七〇二(元禄一六)年の大地震、一七〇七(宝永四)年の富士山噴火と災害が相次ぎ、苦難の時期であった。

反面藩主の老中在任という立場をも大いに利用し、復興資金の借用、被災地の復興までの領地の交換等が容易に行なわれた。

この幕府の後立てによる危機回避は、その後の藩政の姿勢を安易なものとし、積極策に乏しい政策が屐開される。

一方幕府領に編入された被災地を初め、領内の村々は、降灰による田畑の生産力低下に加えて酒匂川の洪水による田畑の流失に苦しめられたため村々の疲弊は城下町小田原の衰徴をも招き、宿場の助郷役はさらに遠方の他領の村々にも及んだ。

この事情は被災地が小田原藩領に戻っても変らず、藩は年貢増徴の意図も実現できないほどであった。

宝暦年間(一七六〇年前後)から徐々に村々の負担増を図り、財政の窮迫から年貢の前納をも強行するが、一七八二、三(天明二、三)年の大飢饉に見舞われると、領内で最も従順だと見られていた駿河国駿東郡の農民が、年貢減免を要求して一揆的な行動を起すに至った。箱根関所の手前まで迫った彼らは、関所詰めの足軽や箱根宿役人の説得によって引返したが、飢饉の続く一七八七(同七)年には今度は城下の小田原宿の下層民と思われる一団が打壊しの挙に出、手薄の藩を大いにあわてさせた。

一七九六(寛政八)年大久保忠真(ただざね)が藩主となった。

すでに海岸防備が強く叫ばれ、老中松平定信の江戸湾・相模湾の沿岸巡視も行なわれていた。

藩財政の窮乏と領内の疲弊という内外の危機の中で、忠真に対する家臣一同の期待は強く、あらゆる手段を尽して大阪城代の地位を得、以後京都所司代を経て、一八一八(文政元)年には待望の幕府老中に栄進した。

忠真の藩政はまた秩序の回復、封建支配体制の確立を目ざし、藩士と領民共に封建道徳の徹底を期し、その上に立って倹約の励行、家臣の家格引上げ、学問・武道の奨励に当った。

領内村々には国産奨励を行ない、名主たちの献策を好んだ。

訴状箱も設けられ、家臣の領民に対する借金の強要を禁じ、みずから資金を用意して家臣の借金整理に当らせた。

二宮金次郎を登用して藩財政の再建に当らせようとしたが、家臣の抵抗を予想してまず一族の桜町領の復興を命じ、金次郎の手腕を認めさせた上で、小田原藩の復興に当らせようとしたが、天保七年の飢饉の直後、金次郎の起用を決めたまま没した。

金次郎は忠真の命によって飢饉に苦しむ小田原領内の復興を志したが、金次郎の意図は藩に通じなかった。

村々の復興が藩財政をうるおす点で藩は金次郎を援助したが、さらに藩自体の緊縮財政の確立には、かえって金次郎排斥の動きさえ見せ、結局は藩による報徳仕法は中止された。

水野忠邦によって幕府役人に取立てられた金次郎は、小田原領への出入りをも禁じられた。

天保飢饉以後の小田原藩の政策は、やがて一八四一(天保一二)年から始まる幕府の天保の改革と重なった。 |

旧小田原藩家老大久保邸

|

金次郎の活動も、藩の天保改革の徹底と表裏一体と見ることができる。

倹約令が矢つぎ早やに領内に出され、株仲間の解散、小売値段のいっせい値下げが触れ出され、倹約令の違犯者は見せしめとして処罰された。

忠真の積極策にもかかわらず藩財政は好転せず、領内の村々の借財もかさむ一方であったが、一八五三(嘉永六)年のペリー来航前後から、藩士の出動や領民の動員、さらには宿助郷の負担が過重となり、こうした窮迫から村々内部での名主と農民の対立、村と村との境界争い、宿場と助郷村との対立などが増し、こうした混乱の中で明治維新の激動に突入した。

2 宿場町小田原 top

東海道と箱根関所

一六〇〇(慶長五)年九月、関が原の戦に勝って、文字通り天下一となった家康は、翌年早くも東海道に伝馬制度を設け、要所々々に宿駅を定めて、伝馬を置くことをきめた。

宿駅が宿場となって伝馬と人足を備え、旅人の宿泊をも兼ねるようになったのはそれから間もなくのことであった。

将軍に対する諸大名の参勤交代のためにも、宿泊設備はぜひとも必要であった。

小田原も箱根越えの恰好の休み場として、街道有数の宿場町へと発展していくこととなった。

街道には一里ごとに一里塚が設けられ、道の左右にはかまぼこ形に盛られた土堤が築かれ、雨水の逃げ口もほどこされた。

宿場町として小田原にも公家や大名の泊る本陣やこれに準ずる脇本陣および伝馬や人足を差配する問屋場が設けられ、旅人用の旅籠が開かれた。

すでに北条氏の城下町として、旅籠のような宿泊旆設はいくらか見られていたが、本陣四・脇本陣四・旅籠八〇〜一〇〇というのは、街道中でも屈指の設備であった。

江戸から二○里、品川を朝立ちして戸塚ヘー泊、そして翌日は小田原泊りというのが標準的な東海道の旅程と考えられ、小田原を夜明けと共に出発して箱根関所を通り、三嶋(みしま)で山越えの疲れを癒(いや)すというのは、それにしてもかなりきついスケジュールであった。

東海道の要所として、遠江(とうとうみ、浜松)の新居(あらい)と共に箱根に関所が設けられたのは、伝馬制度がしかれた一六〇〇年頃とされている。江戸の防衛と街道取締りのためであるが、箱根関所の位置が現在地に定まったのは、これより十数年後の一六一八(元和四)年のことであった。

|

旧小田原宿本町筋(国道一号線本町付近)

宿場町の成立

この関所の存在が小田原のあり方を大いに規制した。

箱根の山越え・関所越えを控えて、参勤交代の諸大名の宿泊を引受けることが多かったのである。

「稲葉日記」を見ると、参勤交代で往来する諸大名の宿泊が記され、城主の在城特には日頃親しい大名の場合は、城やお花畑(藩主下屋敷)に接待し、 |

旧小田原城江戸口一里塚跡(1972年)

|

留守時には江戸からの指示で本陣へ酒肴(しゅこう)を持参し老中や徳川一門の場合には、城内見分なども見られた。

本陣・脇本陣・旅籠は大体欄干(らんかん)橋町から中宿町・本町・宮前町・高梨町に集中していた。

旅宿のほかに商店や職人の家も並んでいたが、街道に沿った家々は、水桶と箒(ほうき)および松明(たいまつ)とを必ず備えつけることが義務づけられていた。

参勤交代の大名や長崎のオランダ商館長一行・朝鮮通信使・琉球使一行の通行には、特に出入りが厳重で、一六九一(元禄四)年に通ったオランダ商館のドイツ人医師ケンペルなど、小川原宿は静かで、商売は活況を呈さず、利息生活者の町かと疑ったほどであった。

幕府の公用の出張者および公用物の世話をし、さらに参勤交代の諸大名一行の宿泊や休息を引受け、その上一般の旅人の面倒を見るのが宿場町であったが、これらのうち公用を主とする街道往来の荷物を世話するのが問屋場であり、ここには宿場の重要な役人としての問屋役および人足肝煎(きもいり)が詰めていた。

彼らは町の役人の中では町年寄・宿老につぐ地位を占めており、これに続くのが本陣で、各町の名主はその下であった。

問屋場は中宿町(上方)と高梨町(江戸方)と二ヵ所にあり、交代で世話をした。

小田原の場合は城下町が宿場町を兼ねたから、城下の各町はそのまま宿場町としての義務を負っていた。

義務には欄干橋・中宿・本町・宮前・高梨の五ヵ町(後には筋違橋・万(よろず)の一町が加わる)が伝馬役を勤め、公用に供する伝馬を常備していた。

宿場のメインストリートの中心部にあるこれら五ヵ町の町人約一八〇軒は、街道にあって建ち並ぶ家々の面積に応じて、月に何日間の伝馬役を勤めるかが決められていた。

これに対して中心部からはずれる山角・筋違僑・万・新宿の各町に加えて、脇町といって街道からはずれる茶畑・代官・千度小路・古新宿の各町および高梨町から分れて甲州方面へ通ずる街道沿いにあって、これまた脇町と呼ばれる青物・一丁田・台宿・須藤の二一ヵ町の町人六一六軒は本人足役を勤め、宿場常備の公用人足を維持していた。

もちろん現実には問屋場が馬と人とを常備し、その費用が町人の負担となる形がとられていた。

伝馬役にせよ人足役にせよ、その負担は実際に提供される人と馬との費用を出すということであるが、他の多くの宿場町のような畑を持たない小田原の町人にとっては、その出費は甚大で、小田原宿の人々はその苦難をしばしば管理先の幕府道中奉行所へ訴えている。

そのため幕府も街道維持のためもあって、宿場町に対する様々な援助を行なった。

すでに一六三七(寛永一四)年の九州島原の乱の際、江戸からの人馬の継立てが急に増加したため、翌年伝馬一疋について米五俵が臨時手当てとして各宿場に支給された。

戦乱の際の公用伝馬による荷物の輸送が、宿場町にかなりの過重を強いたことが想像される。

続いて一六四二(同一九)年にも、幕府は小田原宿に対して米二五〇〇俵と金七五〇両とを貸しており、同様な貸付け、六〇(万治三)年金一一〇〇両、七四(延宝二)年金二一五両、八〇(同八)年馬一疋について銭三班二〇〇文、人足一人に銭一貫二〇〇文などという例が見られる。

これと共に藩でも、六八(寛文八)年に米七〇〇俵、八〇(延宝八)年に金三〇〇両を貸付けている。

こうした事実を見ると、小田原宿の旅籠や商人・職人からも、交通の要地としての宿場でありながら、そのために収入が増して裕福であったとも思われないが、反面では彼らが宿の疲弊を名目に、幕府や藩からできるだけ金や米を引き出そうとしていた意図も読みとれる。

小田原宿に付属の田畑が全くない(山角町などの一部町人には、城の外縁部に新田を開いて所持する者もいた)ことが、公用人馬の徴発に耐えられない原因であることを幕府も認めたと見え、一六六九(寛文九)年には、幕府領の赤田・生沢・井之口(上郡)、長持・寺坂(大住郡)の六ヵ村の中から、米一二五石を助成米として小田原宿に提供することが定められ、これら六ヵ村け後年までも小田原宿への代替地という立場から、小田原領の特殊な地域として扱われるようになった。

宿場と助郷

宿場の公用へ馬提供の手助けとして、周辺の村々が一定の人馬を肩代わりする仕組みは早くからできていたが、元碌年間(一六九〇年代)にはこれが助郷制度として定められた。

村々は村高(村の公認生産高で、石であらわされる)を基準に人足と馬の負担を義務づけられた。

問屋役があらかじめ連絡のある公用人馬について、宿場に常設する人足と馬とでは不足が生じると、早速村々に触れ状が飛び、村の名主はその割当てに応じて人と馬とを調達し、上りは三嶋宿、下りは遠く藤沢宿までも輸送するようになった。

問屋がどの時点で助郷村に呼出しをかはるかは、あらかじめ規約が設けられていたが、しだいに宿場の負担を軽くするために助郷村への動員が多くなる傾向が見られ始めた。この助郷村と宿場町との利害の対立は、同じ小田原領の城下町と領内村々という関係をこえて、きわめて厳しい緊張関係を生み出し、紛争が絶えず起るようになるのが、江戸時代後期の大きな特色である。

竹の花町の町並み

小田原宿の各町の様了を、数少ない史料からうかがって見よう。

まず宿場の中心部からはなれた脇町であるが、小田原から関本・足柄峠を経て駿河・甲斐へと通ずる街道の北の出入口にある竹の花町を取上げる。

この町は一六五九(万治二)年には、家数二五軒で、田畑もあり、まだ農村ともいえる有様であった。

足柄上・下両郡や駿河の御殿場方面の領内村々から城下町への出入口にあるため、しだいに町並みが形成され、一七〇〇(元禄一三)年になると、家数一一八軒が軒を連ねるまでになった。

これらのうち四軒は二人の町人が二軒ずつ所持していたから、実際の税負担をする町人は二六人ということになる。

街道をはさんで東側には一三軒が並び、家々の奥行はすべて二〇間(約二六メートル)という長さであった。

西側には一五軒が並び、このうち二軒が二〇間の奥行を持つほかは、一五間から一九間までで、裏側の武家地との境は多少の出入りが見られた。

間口はというと、最も広い二軒が八間(約一四メートル)で、五間(約九メートル)の間口の家が最も多く一六軒あった。

狭い家は間口四間で、七軒を数えた。

間口に比べて奥行のある都市特有の特長を示す町並みであった(税は問口でなく広さで課されていた)。

面積は大まかにいって、一〇〇坪から七五坪の間で、余裕のある広さといえよう。

屋敷の一部に長屋を建て、店借り人を置くという住居の形が見られたと思われるが、絵図は税を負担する町人のみを対象としているため、店借りについては全く触れていない。

ただ屋敷の奥の方には蔵が建っているほかに、畑が少々作られ、野菜が栽培されていたことはほぼ間違いないと考えられる。

この町で間口の最も広い家は、名主作右衛門と組頭格の作兵衛で、この二人は一軒ずつの控屋敷を所持している。

この年から九九年後の一七九九(寛政一一)年の絵図と文書を見ると、家は三二軒で、このうち地人足役を勤める家は二五軒、名主などで役を勤めない家が六軒、ほかに控屋敷が一軒という内容にかわっている。

一〇〇年前の絵図と比べると、東側・西側共に一軒ずつが増え、その他に町内の会所と溜水のあった所に家が一一軒建っていることがわかる。

東西両側の各一軒は、間口の広い家が二軒に分割されてできたもので、範囲が固定している町では、一軒の開口が二軒分になって家が増加していくことが知られる。 |

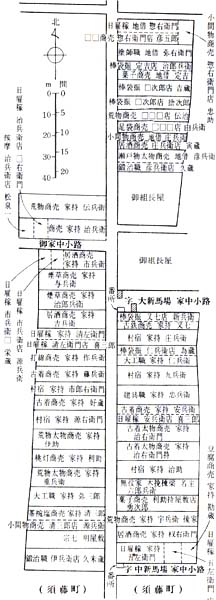

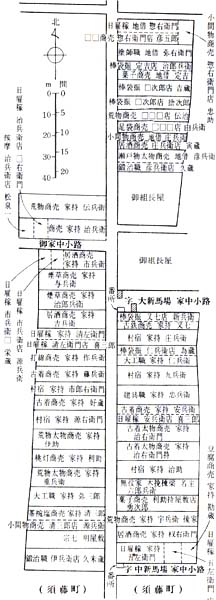

天保13年竹の花町の町並

(作図中村静夫)

|

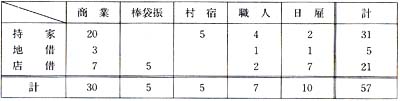

この年の史料に各家の職業が記されているものがある。

商人二四、職人七に分かれているが、この町には当時この三一、二戸しかなかったかというと、実際はそうではなかったらしい。

というのは、この年より一七年前の天明大地震(一七八二年)の被害報告では、本家三〇・店借り一六がこの町の戸数として記されているからである。

この本家というのが、各町に義務づけられている税その他の公役を負担する一人前の町人であり、店借りは税負担のない下層町人である。

藩の調査にはこの本家しか対象とならず、各本家の屋敷内の長屋などに住む店借りは、各町では把握していても、火災や大地震・飢饉でもなければ、一年に一度の戸籍調査以外には、絵図にも描かれなかったのである。

一七九九年の絵図から一六年後の一八一五(文化一二)年の「坪帳」(竹の花町の屋敷帳)も、税負担を前提とした調査であるから、店借りは記されていない。

こうした意味からは、一八四二(天保一三)年のこの町最後の絵図は、店借りまで書きこんでいて、大変貴重なものである。

天保一三年といえば、天保大飢顯に小田原の領内が苦しみ、二宮金次郎の活動か始まってから六年後である。

江戸では水野忠邦が天保の改革を進め、小田原藩でもこの改革の路線に沿って種々の禁令が、町にも村にも廻状として配付されている最中であった。

寛政の改革以来政治担当者の頭には、農村から都市へ人口が移動し、そのため農村が荒廃する傾向か強まっていくことを、何とか食止めたいという気持が強まっていた。

農村から都市への人口移動は、北関東から江戸へというのが一般的で、最も問題となっていたが、農村からの移動は、町の裏長屋への店借りという形をとっていた。

竹の花町でも、すでに一七八三(元明三)年の調べで、店借りが一六軒を数え、戸数としては町の三分の一に達していたが、天保一三年の絵図になると、店借りは二一軒に増加し、店借りよりやや上層の地借り五を含めると、持家三一軒に対し二六軒となり、数の上ではさして変らないという有様である。

この絵図は、さらに当時の竹の花町の一軒々々の職業をすべて明らかにしている。

それによると、商人四〇・職人七・日雇一〇で、商人の比率がいちじるしく高い。

ただ商人の中には村宿(むらやど)という領内の村々指定の宿が五軒あり、また棒袋振(ぼてぶり)という行商人が同じく五軒ある。店としての構えをもつ家は残り三〇軒となる。

その業種は、荒物 五、太物 五、古着 五、居酒 五、小間物 三、煙草 二、菓子 二、茶椀・塩・挑灯(ちょうちん)・打綿・古鉄・足袋・瀬戸物・篩(ふるい)・豆腐・穀物 各一と一六種類にわたっており(一軒で二つの業種を兼ねている商人が六軒ある)、職人は大工 二、鍛冶 二、塗師(ぬし)一、建具 一、木挽(こびき)一(名主)の五業種を数える。

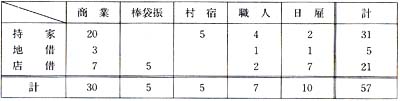

これらの職業と家持・地借・店借との関係を見ると、右の表のようになる。

商業は三分の二が持家層、村宿はすべて持家層、職人も六割近くが持家層であるのに対し、棒袋振りはすべて店借り層であり、日雇も八割が店借り・地借り層で、持家はわずか一一軒となっている。 |

|

絵図を見ると、日雇の店借層のうち街道に面している家が二軒、残り五軒はいわゆる裏店(うらだな)住いであり、同じ店借り層でも棒袋振りは五軒とも、狭いながらもすべて街道に面している。

この竹の花町の絵図を見ると、荒物屋・太物屋(綿織物や麻織物を扱う店)・古着屋などが目立つ町並みに小間物屋・煙草屋・菓子屋などがうちまじり、居酒屋が四軒も点在し、天秤(てんびん)かつぎの道具の置かれた行商人の家、鍛冶屋や大工も多く、裏店から日雇が朝夕出入りするという町の景観がほうふつとしてくる。

そしてその中にあって村宿が五軒も散在し、近在の村役人たちがしきりと出入りしており、城下町のはずれで、町中はもちろん近くの村々からも買物の人々がやってくるため、商品は何でも間に合うという在郷町(農村地帯の商業町)のような有様が偲ばれるのである。

欄干橋町の町並み

今度は東海道に面した通り町の中心部にある欄干橋町の町並みを見てみよう。

ここに老舗外郎(ういろう)と本陣清水彦十郎を中心に形成されている町であるが、竹の花町のように絵図はないので、一八一九(文政二)年の「坪帳」をもとにして記すこととする。

「坪帳」は町内の家々の間口と奥行と面積を一軒ごとに記したもので、農村での検地帳に相当し、藩ではこの面積に基づいて地子銭という家屋税を徴収するのである。

小田原宿の各町でもすべてこの帳面が作成されていたはずであるが、いまのところ竹の花町と欄干橋町のものしか見出されない。

「坪帳」に記された欄子橋町の家は全部で三三軒ある。

このうち名主で本陣を勤める彦十郎が二軒、外郎(以珊=いさん)が三軒を所持している。 |

旧小田原宿欄干橋町(右端清水本陣跡)

|

また隣町の中宿町四郎兵衛の控屋敷一軒と家守の名前が貼紙によって示されているのが二軒ある。

家守がいたり、控屋敷があったりするところを見ると、屋敷にだれが住んでいるのか実際には分からない場合も考えられ、やはり竹の花町と同じく、持家層の他に店借り層がいて、実際の戸数はもっと多いと見ることができる(一八三四年頃の史料によって作られた『相模国風土記稿』では同町は「家数二九、外店借一二」とある)。

東海道をはさんだ両側の各一列がこの町の町並みであるが、北側の一六軒は二二・三間(約四〇メートル)の奥行をもち、その裏は小田原城三ノ丸の外濠に接している(厳密にいえば濠と屋敷との間には通行禁止の空地が東西に走っており、この「坪帳」のできた年の二年前に隣町の筋違橋町の大工の家から出火して宿場の大半を焼いた人火の時、この通行禁止が災いして犠牲者を多く出したところから、以後通路が設けられるようになった)。

間口は外郎の持家のうちの一軒が約六間(約一一メートル)、小右衛門の家が約五間(約九メートル)のほかは、二・五七間から四・七間の間である。

広さからいえば、外郎が一四二坪・一○○坪・九六坪、ほかに一〇〇坪〜一一〇坪が三軒あり、その他は最低三六坪〜九六坪の広さである。

これに対して南側の一七軒は、まず奥行がふぞろいであるのが目立つ。最高三二間(約五八メートル)から七間(約一三メートル)までばらついている。

これは裏が南隣の茶畑町に接しており、しかも西側は安斎小路という海岸へ通ずる道路に面しているためで、この西側の道路沿いの家など、北向き四軒と西向き四軒に分かれて、間口・奥行共に複雑な模様を示しているのである。

南側の町並みの間口は一軒当り八・四間〜七・五間という外郎より広い家が二軒あり、他は三間〜六・四間である。

広さから見れば、一軒分としては本陣清水彦十郎の家が二〇六坪・一九五坪、治兵衛の家が一九八坪というのがあり、一〇〇坪以上が全部で九軒あって、ほかは二四坪〜九五坪の広さである。

全体としては北側より広い家が多い。ついでに竹の花町の町並みと比べると、問口の平均は竹の花町四・八間、欄干橋町四・五間、広さは八二坪と九六坪で、欄干橋町の方は開口が狭くて奥行の深い家が多く、それだけびっしりと軒のつまった町並みが想像される。

やはり東海道沿いの通り町とこれにはずれた脇町の相違であろうか。

欄干橋町では二九人の町人(三三軒の内四軒は持主が重複しているから)が合計三一七五坪の屋敷を所持しているが、税負担の面から見ると、地子銭を藩に納めるほか、伝馬役という負担が課されていた。

この役は宿全体にかかる馬一〇〇疋分のうち、この町で三一疋二日分を負担することとなっており、その負担分として屋敷面積のうち二一〇六坪分があてられ、地子銭は残りの一九六一坪分に減らされている。

つまり屋敷面積のうち約三八パーセントが伝馬役負担分、約六二パーセントが地子銭分で、各家はこの割合に応じて伝馬役と地子銭とを上納する仕組みとなっていた。

「坪帳」を見ると、伝馬役分として何日分を負担するかが、「十日役」などと名前の肩書きに記されているが、一九八坪の治兵衛が二八日役で最も重く、二〇九坪の彦十郎は本陣のためか二三日半役とやや軽い。

名主や外郎のような宿老は税負担を免除されているのであるが、この「坪帳」に関する限り、竹の花町のような無役の家はなく、家持町人全部の負担とされている。

職業については、この「坪帳」からは先にあげた本陣一と老舗外郎が知られるのみであるが、中村静夫氏の労作になる嘉永年間の絵図の復原によると、旅籠が南北に六軒ずつ計一二軒が比較的詰って並んでおり、宿場の中心街の西端として、町の四割が旅館業、他は飲食業・土産物店・荒物・雑貨屋などの商店中心の構成ではなかったかと思われる。

もちろん屋敷の裏手に貸家が建てられ、店借りが住んでいたのは竹の花町と同じであったろうが、その数は「坪帳」の年から一五年後に一二軒であったから、竹の花町とさして変らなかったと思われる。

持家層はそれぞれの商売を営みながら、地子銭(家屋税)を藩に納め、伝馬役として屋敷面積に応じた割当額を問屋に納め、さらに城下町の町人として種々の人足を出すこととなっていたから、その負担はかなりの率であり、幕府や藩からの拝借金をたよりに暮していたというのが実情であった。

城下町の御用商人

小田原宿には六〇〇軒以上の商人がおり、その大部分は旅籠との取引きや、直接旅人を相手にしての営業であり、また城下に住む武士や町人という消費者相手のものであった。 しかし町人生活の項でも触れたように中には御用聞や藩の台所用とよばれる藩と密接な関係をもつ商人もいた。

いわゆる御用商人たちで、その一軒であった小西家の家譜を見ると、時には藩への貸金をも行なっていたことが記されている。

返済されない場合もあったが、それには貸付けに見合うだけのものがあったからであろう(同家譜には本返済分の証文を同家が申し出て焼き棄てたという記事もある)。

御用商人を含めた城下の富裕な商人の営業は、旅人と武士・町人を相手とするばかりでなく、小田原領内の村々をも取引先としていた。 |

旧小田原宿町年寄小西家

|

城へ納められる年貢米のほか、農民の手元に残る米も城下の穀商の手を経て換金されるし、雑税の類も城下の商人が藩に代わって売りさばき、あるいは農民が商人に売って、金銭で納めることも多かった。

村々が藩の諸役人へ届ける贈物の品々も、城下の商人が江戸などから賈入れて調えていた。

こうした上層の町人たちは、さらに藩に願い出て、領内村々の日常品の販売を、業種ごとにその統制下におき、村々にしだいに増加してきた少商人たちが、他から品物を仕入れることができないような仕組みを作り上げた。

農村の小商人たちにすれば、小田原の商人からの仕入れは、量も規制された上、値段も高かったから、江戸や秦野(はたの、六日市場)方面の商人からの働きかけをうけ、ひそかに城下の商人以外から仕人れをするようになった。

売行きの減ったことに気付いた小田原の商人たちは、村々を調べて彼らの手を経ない品物が店先に並んでいるのを見つけ、その取締りを藩に願い出たのである。

江戸時代も後期の一七八六(天明六)年一〇月、村々の小商人たちは藩の役所へ呼び出され、前々からのきまり(小田原の商人からの仕入)を守り、あきなう品物の量の制限をこえないように申し渡された。

その理由は、「城下の商人の営業のさまたげ」とならないようにということであった。

藩に保護された特権商人の姿がうかがえよう。

彼らはさらに藩を動かして、領内村々の少商人たちが、どのような品物をどこから仕入れて売っているかを、各村ごとに詳しく書上げさせている。

たとえば一七六六(明和三)年の金井嶋村(開成町)のものでは、一四人の商人が書上げられており、このうち造酒業が三軒のほか炭・豆腐・綿打・饅頭菓子と単一の種類を売る者が五軒、二種類が一軒、三種類が一軒、ほかは六種・七種・八種・一一種・一六種・二〇種各一軒(造酒と兼業が二軒ある)で、実に多様な種類を営業する雑貨屋が最も多い。

仕入れ先は小田原宿商人が六軒記され、当然のことながら他領の仕入地を書上げたものは一つも見当らない。

村の小商人たちは藩からの命令にもかかわらず、他からの仕入れを止めず、一八三〇(天保元)年八月に、再び城下の商人から訴えられている。

それによれば仕入れ先は江戸・浦賀から海上を、あるいは伊勢原・秦野方面から陸路の仕入れと様々である。

彼らが命令を無視するのは、町の商人からの仕入れは、紙類でも一ヵ月に半紙一しめとか、塩は一升、二升売りで俵売りは禁止であるとか、農業以外の兼業の方で経営を拡大しようと図る村の小商人の活動を制約する仕組みとなっていたからであった。

こうして幕末に近づくにつれ、村の小商入たちの規制を無視する動きが、特権にあぐらをかく城下の上層商人たちを、しだいにおびやかしていったのである。

小田原宿と湯治宿

一八〇五(文化二)年七月、小田原宿の役人たちは、箱根宿と連絡をとりながら、湯本村役人と宿泊客の問題について話合おうとしていた。

湯本村の温泉宿がたった一晩の湯治客をも泊めるため、小田原宿の宿泊客が減少するというものであった。

それは畑宿の家々が旅人を泊めはじめてその対策に苦しむ箱根宿と共通の問題であった。

街道の宿場以外には客を泊めてはならないという道中奉行所のきまりが無視されているというのである。

湯本村では先手を打って、江戸の道中奉行所へ名主を派遣し、温泉宿の宿泊客は道中奉行の申渡しには該当しないという事情を釈明した。

名主は温泉宿の主人福住九蔵であったから、事情の説明は十二分に果されたことであろう。 |

旧東海道須雲川村(箱根町)

|

この争いは一一月に持ち越され、結局湯本村の主張が道中奉行に理解され、一夜湯治という形が許可されるようになった(いきさつについては箱根の歴史に詳しい岩崎宗純氏の好著『箱根七湯』を見られたい)。

この一夜湯治とは、たった一晩だけの湯治をいうが、元来湯治とは一廻(ひとめぐ)りを七日間とし、三廻り二一日間というのが湯治の一般的な形であった。

湯宿に二一日間滞在し、この間病気にふさわしい温泉に浸って湯治をするのであった。

そのためこうした長逗留(ながとうりゅう)は経済的にも制約があり、湯治の客は一定数以上の伸びはなかなか期待できなかったのである。

箱根には古来湯本・塔之沢・底倉・宮ノ下・堂ヶ嶋・木賀・芦ノ湯の七湯があり(実際には関所の管轄となって一般客の入れない姥子(うばこ)の湯もあった)、計四六ヵ所の湯坪から一ヵ所永四八文の営業税を藩に納めていた。

そのため各温泉場を村内に持つ村々の村役人は、一〇日ごとに湯治客を藩に報告していた。

最近上郡大井町で発見された古文書の断片に、小田原藩にあてた安永〜天明年間(一七七〇〜八〇ごろ)の湯治客の報告書が含まれていた。

それによると、やや後半の一八一一(文化八)年に四軒の湯宿があったとされる底倉では、一七七九(安永八)年の九月一〇日より二九日までの一一〇日間に湯治客は皆無であり(宮ノ下・堂ヶ嶋も同じく皆無)、翌々八一(天明元)年は二月二〇日から末日までに三人、三月一日から一〇日までに八人、五月二〇日から末日までに六人という数字が得られる。

これらの客の内訳は、

武士二人(夫婦)・江戸町人二人・武蔵国の百姓四人(夫婦二組)・相模国の百姓二人・下総国の僧侶二人・不明二人

となって、身分は様々ながら、近国からの客が大部分であったことが分かる。

こうした湯治客に対して、先に触れた一八〇五年の一夜湯治の客は、全く性格を異にするものであった。

それは道中奉行所の裁定に不服を唱えた小田原宿役人の云い分に端的に示されているが、彼らは「伊勢講・富十講」などの講に組織された団体客であり、だからこそ小田原にとって脅威的な営業妨害と見たのであった。

伊勢講や富士講は伊勢参宮や富士参詣の集団旅行であり、彼らが宿場に泊らずに温泉の魅力に引かれて温泉宿に宿泊すれば、これは従来の宿場から宿場への旅行とは異なる旅行形式であった。

湯本村が小田原宿の先手を打って道中奉行所に働きかけたのは、講衆の宿泊に温泉宿の活路を見出したからであり、おそらくは奉行所への裏からの運動をもかなり行なったと思われる。

こうした湯本宿の熱心な経営態度に比べて、小田原宿の人々の姿勢は、宿場という特権に安住したものであり、宿の衰微に関わる湯本村の動きに対して何らの積極的な対策も立てられない有様であった。

事実この頃宿内では幕府公用の役人を泊める設備を有する宿は一割に満たず、客があるたびに布団から器具まで賃貸し屋に走る状態だったとされ、旅人が宿泊する意欲もわかぬような活気のない宿場であったことがうかがわれる。

この窮状を打開するために考えられたのが飯盛女の設置であった。

すでに享保年間から数的な制約はあっても各街道筋で公認されていた飯盛女が、なぜか小田原宿では藩の認めるところとならず、湯本村との争いのあった三年後の一八〇八(文化五)年にようやく設置が認められたのである。

果して彼女たちの出現が宿場の救世主となったかどうかは、別の項で触れることとする。

小田原の漁業

相模湾の漁業を西の方に限って見ても、その起源はおそらく人間の生存の歴史と同じくらい古いものであろう。

北条氏の時代には船方(ふなかた)村(後の宿内千度小路)や国府津(こうず)村の漁業が知られている。

江戸時代に入っても、範囲を現在の小田原市内にとっても、西から根府(ねぶ)川・米神(こめかみ)・石橋・早川・千度小路・古新宿・山王原・網一色・酒匂・小八幡・国府津・前川と、沿岸の各村には漁船が浮び、漁業が行なわれていた。

これらの村々の中で、家数に比べて漁船数の多いのは、宿内の千度小路・古新宿で、これに続いて前川・国府津・早川・米神の順であった。

しかし純粋な漁村というところはなく、宿場内の二か町を除くと、他はすべて農村で、その中で漁村的な色彩に強弱があるという程度であった。千度小路は北条氏のころの船方村で、漁業が町の大きな要素であり、海岸関係の規則である浦高札および浦番所も設けられていたほどであるが、この町にも八百屋の御用商人がいて、藩から手当てを支給されていたのである。

古新宿でも治郎左衛門の子孫が鋳物師(いもじ)として居住していた。

相模湾西部の漁法は網と釣りであった。網には地引網・四艘張(よんぞっぱり)網・手持網・根拵(ねごしらえ)網などが見られ、

真鶴から西には鯛網・ぼら網などもあった。釣りは真鶴に鯛長縄のような特徴あるものも見られたが、鯛長繩とぼら網は和泉の堺や紀伊の漁民が移住して伝えたものである。

小田原市内の漁村には釣りについての記録は今のところ残っていない。

漁村の年貢は、大きくいって三つに分かれていた。

一つは持舟に対する税としての船役金であり、もう一つは漁獲高に対する税としての十分一銭であり、残りは漁民の負担としての役儀であった。

船役金は運送業に従事する廻船類と、丸木船・天当船・地引網船のような漁船とを含めて規定があり、その新調や破棄・売却などの時期によっても、細かく定められていた。十分一銭の方は、本来ならば漁獲高の十分の一を銭に換算して納めるのであるが、その額は必ずしも十分の一とは限らず、年間金何両とか銭何貫文とかいうように、長年の間一定額の金銭を納めることとなっていたようである。

役儀は御用魚や御用網という名で分かるように、藩の台所への魚の供給であり、特定の村からえびやおわびを上納する場合もあった。

ほかに城下町に住む町人の負担として、千度小路・古新宿両町の漁師は、町中を流れる用水の掃除や下水の大樋の工事、時の鐘撞堂の工事などの人足を出すこと、さらに漁師として藩主の御手船の水夫役(かこやく、乗組員)などを勤めるほか、人足役に不足を生じた場合に、加勢人足という形の手伝いにもかり出されることは、すでに町人生活の項で見た通りである。

漁村の村役人は、農村と同じく名主・組頭で、名主は持船一艘の船役金を免除されることが多かった。

早川村や国府津村のように農業専業の陸方名主の他に浜方名主を別に設けている例もあった。

千度小路と古新宿町政、宿内の海士(あま)方名主によってまとめられていた。

廻船方名主もおり、後に述べる魚座名主と共に三名主とその下の組頭が漁業関係の役人として、宿内全体を差配していた。

海士方名主の下に漁業に従事していた漁民は、農村の本百姓と本百姓の下の下層農民と同じように、一人前の漁民とその下で働らく下層の漁民とに分かれていた。

上層の漁民は同時に廻船への積下ろしを行なう小揚船の所持者で、千度小路では「十艘」(じゅっそう)の呼び名が使われていた。

「十艘」とよぶ一〇軒の船持ちが、乗り子という名前でよばれていた一般の漁民を船に乗せ、その魚獲を一定の割合で納めさせていた。

漁民によってもたらされる魚は、魚座の商人たちの手で販売された。魚座は江戸時代を通して約七〇軒があり、代官町・千度小路が最も多かった。この魚座商人にも名主・組頭があり、上層の者は問屋として湾内の漁民からの魚を一手に引受け、一般の魚座商人は問屋を通じて、あるいは直接漁民から買った魚を店頭や行商で売りさばいていた。

上層の魚座商人の中には、漁民の網の仕立てなどに要する経費を融通し、代わりに魚の一手販売を引受け、融通金の年賦をもその魚によって決済していた。

これらの問屋の中からやがて明治初期に魚市場を開設し、魚の流通をさらに発展させる人々が現れた。

紙漉(かみす)きの村

府川村の七兵衛といえば、小田原領内の楮(こうぞ)を一手に集め、紙漉きを営む家として知られ、稲葉氏の時代には、遠く御殿場地方の村々も、領主の命令で楮をまとめ、同家に売却するならわしとなっていた。

同家の子孫と思われる府川地区の稲子(いなご)家は、市内最高の古文書の所蔵者であるが、この紙漉きについては何の伝承もない。

しかし古文書の中からは、いくつかの興味深い紙漉き関係の史料が散見される。

これといった産業のなかった小田原藩にとって、珍しい事例であるから、少し紹介して見よう。

同家の古文書の中で、紙漉きについての最も古い史料は、年代不明ながら「丹後守」という文言の見られるもので、おそらくは稲葉正則の子正通(一六八三年から八五年まで小田原藩主)を指していると思われる。

そこでは丹後守遣用(つかいよう)の鼻紙四両分を注文しており、外へも進物として使うから、念入りにすき立てるよう指示している。

稲葉時代のものとしては今のところこの一点だけで、しかも次の年代はこれより少なくとも一四〇年後の一八二〇(文政三)年であるから、稲葉時代の次の大久保氏の時代には、家業としては紙漉きを止めたかとも考えられる(もっとも同家の古文書は江戸時代前期のものが極端に少ないから、この点は何ともいえない)。

一八二〇年といえば、小田原藩に国産方という役所が設けられ、米や麦といった主穀農業以外の産業の振興を図り、藩の収入を増やそうと計画してから間もなくの時期である。

この年の二月、府川村の内にあった藩の御林の跡地へ、同村を初め四ヵ村が区割りを行ない、楮の苗を植付始めた。

府川村は藩から五〇両の貸付けを受け、それには一〇年後から無利息一〇ヵ年で返済するという有利な条件がついていた。

同村ではその後も二〇両・五両といった額を、仕入金や植付金の名目で藩から拝借し、名主七兵衛(稲子家)を中心として、紙の製造に乗出した。

紙漉き職人は甲州(山梨)から銀兵衛という者を招いた。

その給金は一ヵ月金三分二朱(一両の八分の七)、一〇月から翌年三月までの五ヵ月間で金四両一分二朱であったから、かなりの高給取りといえよう。

紙漉きの道具を小田原宿の商人に注文し、紙漉小屋を建て、原料の楮は御林跡に植付たもののほか、近在の村々および製紙の本場駿河国富士郡から仕人れることとなり、同地からは渡辺米八という者が取引に現れた。

楮はまず成木してから枝を苅り、大釜でふかして皮をはぐ、これを水につけてほぐし、道具を使って漉くのであるが、国産方の資金援助の下に、かなり規模も大きく営まれたらしい。

楮切りや紙漉きの手伝人足は村人が従事し、向原・神縄(以上山北町)・沼田(南足柄市)の村々からも楮を仕入れ、さらに富士郡からの楮の運搬は、主として熱海の今井半太夫を介して行なわれた。

買入れた楮の量は明らかでないが、富士郡渡辺方への払いが金一四両余と記されているから、少ながらぬ量を仕入れた模様である。

初期のころは名主家のみが行なっていた紙漉きも、その後は六軒ほどの名前が記され、しだいに規模も拡大された形跡が見られる。

府川村で製造された紙の販売面については、取引を伝える史料は見当らないが、まず第一にはこの紙漉きが藩の資金援助の下になされたことから、製品の多くが藩に納められたと考えられる。

たとえば担当役人の手紙の中に、五色半紙の注文が記され、「これは江戸への音信(手紙)に使われるから、品のよいのを持参せよ」とあり、「去年の五色は不出来で、厚いのはよくない」など、細かい指示がなされている。

藩の雑用奉行からの紙代金の受取りも見出され、藩関係が同村の紙の最大のお得意であったことがうかがわれる。

ほかに小田原藩士からの個人的な注文が見られ、さらに村内や周辺農村からの、一束や半束という注文も記されている。

これらを総合すると、府川村の紙漉きは、江戸時代の後期に藩の支援の下に再開され、村内の農民の日雇稼ぎや周辺農村の馬による駄賃稼ぎという経済的刺激を与えながら展開されたが、史料の上からは開始後一〇年を経た一八一一〇(文政一三)年頃を以て突然姿を消すに至る。

紙漉きそのものが消滅するのかどうか分からないが、現在稲子家に紙漉きの伝承が全く残っていないこと、担当役人の手紙に、紙の質の悪さを指摘するものがあることなとがら、紙漉きの技術が他地域の紙と対抗できるほど向上せず、わずかの間に廃業に追いやられたとも考えられる。

当時における小田原藩の国産方の指導による産業の振興は、地域に根ざすほどの実績を生まず、ほとんど消滅してしまったというのが実情であった。

3 幕末の小田原 top

大久保忠真と広井長十郎

一八一八(文政元)年一〇月、根府川村に観正(かんしょう)という民間僧が現れた。

彼は米や野菜を常食とせず、もっぱら木の実や果実の実をたべて修行する木喰(もくじき)僧の一人であったから、木喰観正と呼ばれていた。

根府川村に観正が来たのに、名主の長十郎が眼病治療のために招いたのだといわれる。間もなく眼病がおさまり、もう一人の農民の足痛をも治したため、観正の名はいっぺんに広まり、彼を慕う信者が多数出て、あやしい雰囲気がかもしだされた。 各地に残る観正の記念碑は、その時の熱狂ぶりを今日に伝えている。

根府川村の名主広井長十郎の眼病は持病だったが、当時名医を求めて領外へ出向くのを藩から禁じられ、止むなく民間僧観正の祈祷に頼ったのが、予期せぬ観正の人気沸騰という結果となったものである。 |

旧根府川村広井家屋敷跡

(左端東海道本線と新幹線にはさまれたところ)

|

当時小田原藩主は名君と慕われた大久保忠真であったが、この観正の祈祷を求める民衆の熱狂ぶりと、名君という世評との間には、越えがたい大きな溝があった。

広井長十郎が眼病をわずらい、祈檮に頼るしか方法のなかった文政元年十月といえば、小田原藩では大久保忠増以来一五〇年ぶりの藩主の老中就任とあって、それだけで前途に光明がさしたかのような喜びようであった。

特に家老を初め一部の家臣にとっては、自分たちの永年の苦労が実を結んだと、その喜びもひとしおであった。

小田原藩は一七一三(正治三)年大久保忠増が老中のまま没して以来、忠方・忠興・忠由・忠顕と四代続くが、この間一人の老中を押出すこともできなかった。

それまで大久保忠隣以来三人の老中を出していた譜代の名門としては、何ともくやしいかぎりであった。

そこへ忠顕の子忠真という非凡な人物が現れた。

忠顕が若年で隠居したのも、忠真を幕閣に押出すための苦心の配慮と考えられている(実際には病気で、隠居の年に死亡している)。

以来一部家臣の幕閣への働きかけが強く続けられた。

江戸城への働きかけは、陰に陽に、利用できるものはすべて利用した。

根府川村名主長十郎も、利用価値に目をつけられた。

彼は、根府川石の江戸城への切出しと運搬を業としており、その筋への知己(ちき、知合い)を持っていた。

ちょうど一八一〇(文化七)年六月のこと、長十郎は小田原藩家老加藤・近藤らの列する席へ呼出された。

彼は神への誓言を求められた上、石御用で知合いの江戸城御用取次役林肥後守に会い、藩主忠真の大坂城代就任の可能性についてさぐり出すことを命ぜられた。

事は一切穏密理(おんみつり)に運ぶため、商用と袮して江戸へ出立(しゅったつ)することとなった。

その際家老大久保又右衛門は、資金として二箱(千両箱であろう)を用意し、成功の際は士分に取立るという約束を与えた。

北条時代の武士から転進したという系譜をもつ長十郎としても、またとない好機と考え、身命をなげうつことを誓っての出立であった。

林家の用人への打診(だしん)で、忠真の大坂城代就任は、よぽどの働きかけがない限り不可能と判断した長十郎は、家老の出府を促し、金策のためであろうか、彼自身がひとまず帰国し、再度の出立の際には家老近藤庄左衛門が同道している。

表向きの任官運動は家老が当り、裏面工作を長十郎が担当したと考えられる。

長十郎は林家用人らを芝居へ招待し、茶屋で接待するなど、資金を立替えての苦心の工作を続けた。

やがてこの月の二五日、忠真は大坂城代に任ぜられた。

長十郎の立替分は五〇〇両を越えたが、その後藩は言を左右にして支払いを延期するばかりであった。

なにしろ二〇〇〇両を運動費として使った上、赴任に当ってば幕府から一〇〇〇両を借りた藩のことであるから、長十郎の催促など聞いてはおれぬというのが実情であった。

元来が表沙汰にできぬ金てあったから、藩は石切り用の資金という名目で五〇〇両を貸したが、これは正式な拝借金てあるため、たちまち係役人から返済を迫られ、長十郎は持林二〇ヵ所を手離して返済に当てた。

次いで韮山代官所が大名領の富裕農民相手に利息を目当てに貸付ける韮山金を、知合いの村々の名主たちを保証人に借用した。

こうした代官所の貸金の返済率が悪いため、幕府は馬喰町に会所を設け、全国的に強硬な貸金取立てを行なった。

持林をさらに抵当として取上げられ、事情を知らぬ近村で、広井家の評判は急落し、借金の当てもなくなった。

その上長十郎は藩からも名主役を召上げられてしまった。

長十郎が眼病の治療を民間僧の祈祷に頼るようになったのは、以上のような事情からであった。

長十郎の隠退後跡をついだ栄之丞は、父の死後、証拠として伝わる家老らの書状を持って江戸の奉行所へ訴えるという最後の手段を考えたが、すでに忠真は藩士の夢をのせて老中に就任しており、体面をはばかった家老らは、証拠品を焼くことを条件に、同家の借金の肩代わりを申し出た。

こうして取上げられた林が広井家にもどってきたのは一八三五(天保六)年のことであった。

栄之丞は証拠の品は焼いたが、ひそかに「馬喰町一件」と題した覚書を綴っていた。

天保の改革と生活規制

小田原藩内に二宮金次郎の報徳仕法が始められた頃、幕府ではちょうど天保の改革が進められていた。かっての忠真の同僚で、老中首座についた水野忠邦の主導によるこの改革は、幕府権力の強化を目標として種々の政策を実施した。

商人資本による封建社会の崩壊を立て直すため、株仲間の解散を命じ、物価の引下げを指示し、ぜいたくの禁止、都市から農村への人返しなどの対策を次々と出していった。

小田原藩も領内に対して、幕府から発せられる触書をいち早く廻し、その改革を忠実に実行していった。

一八四二(天保一三)年の三月から六月にかけて、小田原宿の町人の女房ら九人が、藩から出された倹約令にそむいたとして処罰されたが、それは次のような罪状だと公表された。

1 今度の改革の趣旨に反した衣服着用 須藤町桔梗屋専蔵の女房・忰・下女の三人

同 町米屋藤四郎の女房

青物町角土屋金兵衛の女房

千度小路水嶋屋源左衛門の母

2 女髪結に髪をゆわせた者 茶畑町大木屋の後家

3 日傘をさした者 竹花町小間物屋の女房 |

以上の八名は罰金として銭一貫文を取立て町役人から「お叱り」とされた。

残る一人は須藤町熊沢屋平治郎で、江戸の能役者を保証人なしで自分の店に住まわせたため、三日間の謹慎を命ぜられた。

1にあげた六人についてもう少しくわしくその内容を記すと、桔梗屋の女房は「紫ちりめんのうらゑり」、伜は「板じめの帯」、下女は「紬(つむぎ)の帯」を着用していた。 また米屋の女房は「厚板の巻帯」、角土屋の女房は「近在へ出かけるのに単(ひとえ)物の裏えりに紫ちりめんを用い」、水島屋の女房は「塔の沢温泉に入浴の際、黒じゅずの帯に浅黄(あさぎ)ちりめんの下帯」を着用していたというもの、江戸で町奉行鳥居甲斐守指揮の下に、徴細に取締ったのと同様に、ここでも温泉宿まで襲って、改革の瑣末(さまつ)な部分に目を光らせている様子が見てとれる。

処分も見せしめの効果をねらったものといえよう。

またこの改革のもう一つのねらいである物価引下については、一八四三(天保一三)年四月、町に対しては、

1 売り物の元入値段および作り物の値を安くすること。

2 江戸その他で値を下げたから、仕入品に対してもこれに従うこと。

3 魚類が近年高いので、安くすること。

4 往還を通行する旅人から高利をとらない。

5 元が下がっている品物をいつわって売らないこと。

6 男女奉公人の給金も下げること。

の六ヶ条にわたっており、村々へ対しても、

1 農間の品を安くすること。

2 炭・薪・かやなどの山物を安くする。

3 男女奉公人給金・日雇銭の値下げ。

4 海岸地方で魚を安くすること。

その他二か条あり、まずこうした指示を出したあとで、その実施について、各項目にわたって、値下げの実態を報告させている。

これについての小田原宿の報告は見当らないが、穴部(あなべ)組合や遠く駿河国御殿場方面のものが二、三現存しており、村で作るわらじや箕(み)・ざるの類や鍛冶屋の農具に始まって、細かな日常品に及んでおり、奉公人給金や日雇賃銭、職人の手間まで引下げられている。

天保の改革はやがて弘化初期には水野忠邦の退陣と共に成功を見ないまま幕を閉じ、幕府の衰亡を早め、逆に何らかの改革を果して危機を乗り越えた薩摩・長州・肥前などの西南雄藩の発言権が増し、黒船の来航と共にやがて幕府の崩壊へと立ち至る。

この衣服の制限などに見る生活統制は、封建社会での身分制と結びついて、たとえば初期の慶安のお触書に見られるように、早くから実施されていた。

しかしぜいたくな生活が村々を荒廃させるという幕府の考え方は、特にその膝元の関東地方に対してきびしく徹底していった。

一八〇五(文化二)年関東の治安維持を図るため、幕府領・大名領・旗本領を越えて一帯に警察権を振えるよう設置された関東取締出役は、文政年間に至ってさらに陣営を強化していたが、治安の乱れに関係する事項に対して、鋭く監視の目を光らせていた。

ぜいたくの禁止もさることながら、祭りなどの行事に対しても、これを出費の増大と無法行為ときめつけ、この行事の主催者ともいうべき村の若者組の解散を命じていた。

また子供が道路上でなわや石で遊ぶのも、時に通行人に迷惑をかけるとして厳禁する廻状をまわしていた。

その上道案内とよぶ役人の手先が各地域に設けられ、幕府の役人は寄場と袮する村を立廻っていればよかったため、本来は役人でもない道案内人が、地域ににらみをきかしてわいろを求め、その手加減で出役への告発が左右されるほどであった。

これは幕末に至るほど甚しくなり、息のつまるような雰囲気が感じられるようになった。

小田原周辺はこの出役の直接の支配下には入らなかったが、城下には時に出役が出入りしており、藩の触れよりはるかに厳しい廻状が村々を廻っていたから、息苦しさはさほど変らなかったといえる。

「泣く子もだまる」と恐れられたのが十手をちらつかせる出役一行と道案内であった。

小田原宿の飯盛女

一八五七(安政四)年四月町奉行倉賀野(くらがの)太宮が目ぬき通りの本町を通行中、一人の飯盛女がとある家の板の間に、禁制の衣類を着用に及んで、無遠慮に腰掛けているのが目に止まった。

早速取調べたが、旅籠一同から衣類調べを始めると、ほかの女たちもみな困る、つまり飯盛女は一様に禁制の衣類を着しており、これを取締られると商売に差支えると、内々に奉行所へ願い出た。

そのため調べは他へ及ばず、「格別の憐愍(れんびん)」を以て、抱主(かかえぬし)の直右衛門は三日間の押込(おしこめ)、またこの期間中は「顔見世」をしてはいけない、つまり休業ということでけりがついた。

実はこの騒ぎの中で、主人の直右衛門は江戸へ出府中であった。

それは同人抱えの飯盛女“かね”について、新吉原の遊女屋から訴えが出され、江戸町奉行所へ呼出されていたのであった。

この方は相手との話合いがうまく運び、五月四日には小田原へ帰宅した(この間酒匂川の増水のため、四月二九日より五月三日まで足止めをくっており、江戸・小田原間を七日要している)。

ここに示した二つの事例は、飯盛女について、いろいろな事実を提供している。

この飯盛女の制度は、一七一八(享保六)年幕府が江戸十里四方の宿屋一軒について二名限りと定めたのが、黙認の初めであった。

街道の宿屋で旅人に給仕や雑用をし、その上売春をもするという存在であった。

遊女と認められない日かげの存在として、飯盛女・食売女と呼ばれ、幕府も体面上黙認という形をとったのであった。

三島宿や大磯宿の飯盛女がとみに名を知られていたが、小田原宿ではこの飯盛女の存在を認めなかったので、旅客は飯盛女のいる宿場を目ざして、小田原宿が素通りとなり、宿場の維持がむずかしいとされていた。

一八〇二(享和二)年小田原宿では、宿場の疲弊を理由に藩に対して飯盛女の許可を求めたが、その願書には、八〇軒ほどの旅籠が公用の出張者や参勤交代の一行以外に宿泊者が極端に少なく、月のうち二〇日間は休業状態という旅籠もあると訴えている。

この願いは藩から補助金を貸付けることで退けられたが、おそらく補助金だけではたちまち行詰まったのであろう。

四年後の一八〇六(文化三)年には、ついに藩は飯盛女を置くことを認めざるを得なくなった。

飯盛女は宿場の旅籠で旅人の給仕をするのが本来であったから、遊女として宿や近在の馬子や農民の相手をするごとに許されなかった。

藩でも設置の期限は五ヶ年とし、領内村々に対して、旅籠に上って飯盛女と遊興してはならないと触れ廻り、わざわざ承知の旨の請書(うけしょ、誓約書)を村々から全員の連印をとって提出させている。

しかし旅人への給仕・雑用が主であると断っていながら、先の安政四年の例のように、女たちは江戸新吉原町の出、つまりは江戸の遊女のなれの果てであり、人々は給仕女とは理解していなかった。

しかも女を置く店では遊女屋まがいの「顔見世」を行なっており、まごうかたなき遊女であった。

そのためこの年の前年、アメリカ公使ハリスが箱根を越えて江戸出府の途中小田原へ泊った際、飯盛女の外出を禁じ、宿場としての体面を保とうとしたのである。

飯盛女の期限は五年間であったが、藩は期限が迫ると、宿場役人に延長の願いを出させ、その都度(つど)許可する方針を続けた。 |

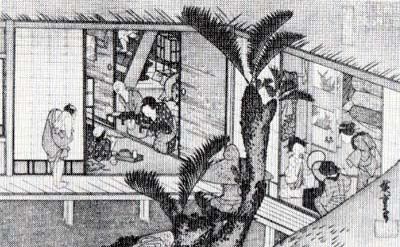

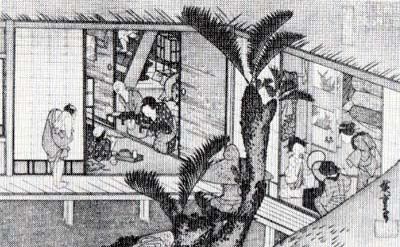

宿場の飯盛女 広重筆「東海道五十三次」の内赤坂に描かれた「旅舎招婦」の図であるが、招婦というのが飯盛女で、宿場ではどこでも同じような女を置いていた。風呂上りのくつろぐ旅客や、化粧に余念のない飯盛女たちの生態がよく描かれていて、風景画を得意とする広重としては珍らしい描写といえよう。

|

そして必らず領内に、飯盛女との遊興を禁ずる廻状を配布した。

領民が小田原宿で飯盛女と遊興したかどうかは確証がない。

三島宿では女郎衆の一番の得意先は近在の名主・組頭といった村役人たちであったという。

また平塚宿ではある村役人が女に執心し、ついに身請けしたという。女の親元からとった承諾の請書が現存しているから、ここでも近在の人々が盛んに遊興したことがうかがわれる。

小田原宿でも箱根方面の農民が、佐奈田(さなだ)霊社の祭礼の帰りに、小田原宿で飯盛女をあげて居続け、村から迎えが来たという記録が残っている。

もう一度先の安政四年の事例にもどると、飯盛女の衣類の禁制は、町奉行といえども強行することができなかった。

これはどうしてであろうか。同じ時期(安政六年)の小田原宿財政の報告書によれば、当時宿場では旅籠から飯盛女の稼ぎの一割をはねて宿場へ納めさせていたが(飯盛女刎(はね)銭)、本町の額は一四○両であったというから、この町の飯盛女の稼ぎは年間一〇〇〇両をこえていたことになる。

これでは、女たちの存在は宿場としても無視できなかったであろうし、町奉行も抱え主を軽く処置することでお茶をにごすのがせいぜいであったろう。

ちなみに一八三三(天保三)年の史料によれば、藩は身分の低い武士の町中での住居を黙認していたが、高梨町から欄干橋町までは、飯盛女住居の町のため許可しなかった。

宿場の街道沿いの中心街が遊女屋のおもむきを呈していたことが推察される。

公事で賑う宿場

飯盛女はどこの旅籠にもいたわけではない。中村静夫氏はその復原地図「城下町・宿場町小田原」の中で、飯盛女のいた家を二六軒以上と推定し、そのうちの一○軒以上は旅籠との兼業だとしている。

安政年間の史料では、宿場全体はさびれ、旅籠の中には設備上宿泊が不可能な店もあることを指摘している。

これは飯盛女を置かない旅籠の経営状態がよくなかったことを物語っているが、宿場内の飲食関係の店が、かなり繁昌していたのではないかと思わせる史料も見られる。

たとえば小田原領内の駿河国御殿場村近くの中畑村のものをあげよう。

この村は文久三年(=元治元・一八六四)七月から九月にかけて、隣の仁杉村(二ヵ村とも現御殿揚市)との間に村境についての争論を起こした。

近村の村役人の話合いで解決がつかず、小田原藩へ訴えが出され、代表が城下の小田原にあった村宿に泊って、争いの解決を図った。

争いを訴えるには、前以って村役人が村人に相談し、その経費はすべて村人が負担することを確認し合った上でのことであるから、村宿での経費は細大もらさず横長の帳面に記戟される。

現存しているこの帳面を見ると、七月二九日より九月一五日までの四五日間、青物町の熊沢屋孝七方へ滞在している。

争いは二つの村の間のことであるが、両方とも近村の名主たちを介添とし、さらには両村の間に入って仲裁する名主もおり、宿泊のメンバーは必ずしも一定はしていない。

ただ争いの当事者の中畑村名主一人と組頭一人は四五日間の宿泊と昼四五人分を計上しているから、ぶっつづけの滞在であったことがわかる。

その他では一一人の名前が見え、その宿泊は延ベ一八三日、昼一五二人分となっている。

ここで昼とあるのは、おそらく食事を意味しており、長い滞在の場合は、宿泊料が朝食つき、これに定食の昼食が別に勘定されていたのではないか。

これら宿泊料と昼食代は全部で銭九二貫九五〇文に達している。

宿泊費のはかに、毎晩の食事代および菓子代、さらに照明用のろうそく代から筆記用具と紙、それに藩の係り役人の進物代が詳細に記されている。

ほとんど毎日酒を飲み、肴が当然これにつき、すしが出、さしみ・いか・かます・あじ三盃・天ぷら・ぬた・鍋ものなどが何日かおきに並んでいる。

お茶漬か記されているのは、臨時の来客用らしい。また味付として味醂がしばしば登場しており、中には唐紙二枚などというのもある。

この中で目立つのは酒代で、ほとんど毎日銭一貫文以上であり、天保一三年当時一升二〇〇文前後であったから、五升から八升ほどを飲みほしていたことになる。

これら飲食その他の計は銭八九貫七〇〇文余で、宿泊費と大体同額と見ることができる。

この時の争論で中畑村は合計二六両三分二朱と銭四五五文を熊沢屋から請求されているが、相手の仁杉村でも、これとさして変らぬ経費を村宿である竹の花町の吉田屋治助から請求されたことであろう(仁杉村では芝居木戸銭、かみゆい、あんまなどまで含んでいる)。

これらの経費は、さらに村から小田原宿へ出張した人々すべての日当と合わせて、村人が負担したのであるが、それにしても、海岸から遠く離れた村々からの滞在には、小田原の豊富な魚が毎度食膳を賑わしており、村宿ばかりでなく、周辺の料理屋や魚商などの営業とも密接につながっていることがうかがわれる。

もう一件の史料は足柄上郡の三廻部(みくるべ)村と大住(おおすみ)郡の堀斎藤(ほりさいとう)村で、共に現在の秦野(はたの)市内の旧村々のものである。

この両村もやはり村境を争ったのであるが、前の村々のように同じ小田原領ではなく、旗本領と小田原領とが混在する堀斎藤村が小田原領の三廻部村を小田原藩へ訴えるために、村役人が小田原宿に滞在したものである。

彼らの滞在する村宿は古新宿町の関村佐治兵衛方であった。

関村家はこの頃宿場の問屋や町年寄を勤め、新興の上層町人であった。

この両村の紛争は、藩の荒地開拓の方針に関係した三廻部村の越境に端を発し、上郡と大住郡との郡境での争いであったから、一八五一(嘉永四)年の三月から九月まで断続しており、それだけに費用も全部で百十一両という莫大な額にのぼった。

このうち宿泊費は延べ六一九日分金五一両二分余を関村に支払った。

この紛争が前のと異なる点は、関係者が昼食を他の店でしたためていることで、仲裁人などを交えての会合を兼ねてのものであった。

使われた店は、松葉屋(一町田町)・みのや・大和屋(以上筋違橋町)・大和屋(高梨町)・米屋(中宿町)の他に町名不明の伊勢屋・天扶羅屋・伊藤屋・丸竹屋が記され、その額は全部で金四両と銭五一七文であった。

すし・てんぷら・松魚・そば・うどんのほかは品名のない中食代・夕食代・酒食代である。

このほか食事以外の経費として、筆紙代は当然として、かご代・飛脚ちんから芝居切符などもあり、さらに藩の下級役人に対する煙草代・菓子料・酒切手などが記され、代官三人に金二両、手代二人ヘー両二分の謝礼も見られる。

村宿というのは、紛争の場合など村役人を連れて藩の役所に出願するなどの義務もあり、関村のような地位の町人は、村々への顔ききのほか、藩の役人とも懇意であったから、種々の便宜を図ってもらったことが推測され、解決した後で村は金四両の謝礼を渡している。

この間村役人の五平次と豊八は、旗本との交渉で江戸に二〇日間、さらに小田原には一三〇日から一四八日の滞在であった。

以上二つの事例は小田原宿が同時に城下町であり、小田原藩領内の村々が、様々な紛争の解決を求めて出張する際の宿泊および会合の場として利用しており、藩からの呼出しや諸文書の提出などの場合には宿泊のほか諸物品の購入などにも宿内の商人の手を経ていることを示している。

宿場として旅人相手の営業の他に、小田原宿の商人たちは、領内村々をお得意先にして、飲食業や文房具、祝儀物を扱う店をも結構賑わせていたことをも知るのである。

|

|

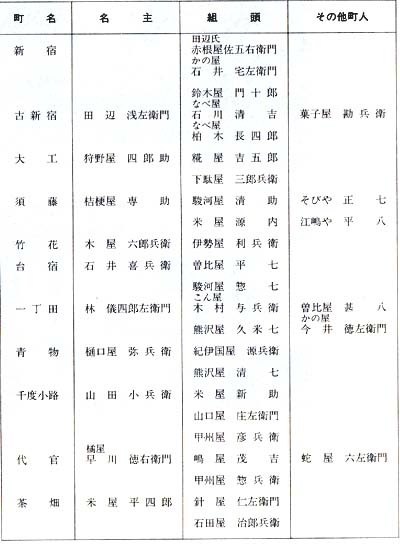

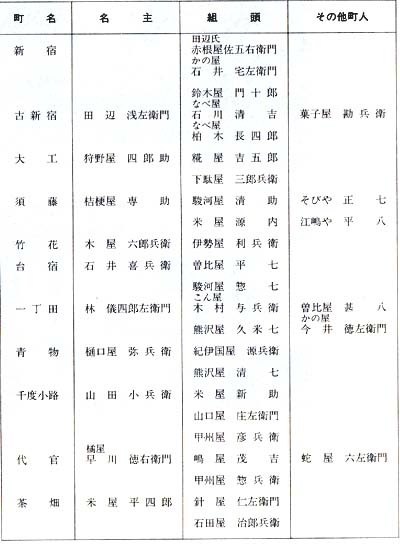

上にあげる表は、弘化二年(一八四五)の小田原宿旧各町の町役人および主な商人の一覧で、史料の少ない小田原の様子を知るものとして貴重であるが、実はこの資料は小田原宿の人々が大山講を組織し、毎年大山に参詣していた際に宿泊した蓑毛(みのげ)村(現秦野市)の御師宿(おしやど)のものである。

ここにあげた人々がすべて大山講に加入していたとすれば、小田原宿のほとんどの人が大山講の講員だったことになるが、そうではなくて、御師宿が参詣客を勧誘する際に利用した、小田原宿の有力町人の一覧ではなかったかと考えられる。

そうであるとすれば、ここにはいわゆる幕末における小田原の上層町人が網羅されているわけで、その点からもまことに貴重なものである。

|

|

|

二宮金次郎生家(市内栢山) |

二宮金次郎

一八一八(文政元)年一一月、幕府老中として江戸城へ向かう大久保忠真は、出立の首途(かどで)に酒匂川原で領民の顕彰(けんしょう)を行なった。

領内で他の領民の模範となるべき人物として選ばれた中に二宮金次郎がいた。

その年一三歳であった金次郎(尊徳)は、すでに当時の農民が体験していたすべての苦難をのりきり、大きな自信を内に秘めて、六歳年長の藩主の前にひれふしていたことであろう。

金次郎の生れたのは足柄上郡栢山(かやま)村で、相州の穀倉地帯足柄平野のまん中であった。 |

岡本秋暉筆「二宮尊徳画像」

|

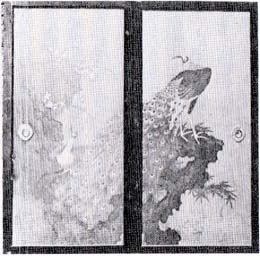

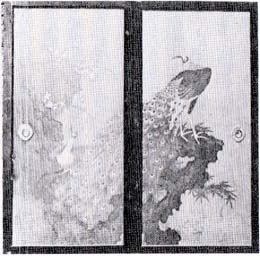

岡本秋暉筆「花鳥の図」

(旧城内二ノ丸御殿の杉戸)

|

その地で二町二反歩を所持していた二宮家が、父の代でほとんど土地を人手に渡し、母の死と共に一家は離散した。

金次郎が一六歳のことであった。

以来叔父万兵衛の家を初めとして村内の何軒かの上層農民の家を転々としながら、余耕(主家での労働の暇を見つけて自己のために耕作すること)によって米を貯え、二〇歳にして父の質入田地九畝一〇歩を金三両で買い戻した。

以後二四歳で一町四反五畝二〇歩を所持するまでの彼の努力は、並大抵のことではなかった。

その農業経営は当時の多くの土地持ちと同じように、手作地を少なくしてできるだけ小作に出すことであったが、同時に一家の生計の収支についての周到で最高の計画を立て、強い意志でそれらを上廻る実践を図ったところに彼の成功の秘訣があった。

その点苦難に満ちた少年時代に無一文から立上って二四歳にして村の中堅規模の農家を築いたという経緯が、自己の借財に苦しんで一家の再建を図ろうとした彼の周囲の人々との大きな違いであった。

当時の農家の借財は金次郎の目から見れば、身分に過ぎた生活規模の拡大、つまりはぜいたくから起ったことであり、それらの垢(あか)を落としきるのは容易ではなく、社会に対しても自己に対しても厳しかった金次郎にくらべて彼らの甘さが指摘されよう。

忠真に表彰された頃、金次郎は小田原藩の家老服部十郎兵衛家の財政再建に取組んでおり、やがて年貢枡(ます)改正の献言をきっかけに小田原藩主の一族である旗本宇津家再建のため、桜町へ移住するのであったが、一家の再建によって得た金次郎の体験から生まれた農業経営の方法を、狭いとはいえ一旗本の領内村々に実践するという経験が、ちょうど三六歳から五〇歳までにあたり、この間に金次郎独持の経営哲学が作り上げられて行った。

その中心は少年時代から二四歳までの体験から来る徹底的な生活の合理化と厳しい倹約にあり、その上に立って綿密に長期計画を作り上げ、着実にこれを一歩一歩克服していくところにあった。

これを分度(ぶんど)と名づけている。

金次郎の独特さは、こうした合理的経営のさらにかなたに、社会への富の還元を考え出したことであった。

推譲(すいじょう)と呼ばれるこの考え方は、一身から一家、一家から一村、一村からさらに一領内へと、分度の生活を基盤にして、財政再建をどこまでも押し及ぼしていくことで、旗本や藩の再興をねらったのであるが、そのためには一家・一村・一領内、さらには藩そのものが、分度生活と推譲を心身共に了解することが前提であった。

そこでは士農工商の封建的な身分秩序は肯定されていたが、士もまた農工商と共に分度を計ることが求められていたため、武士の中から反発する勢力も当然あらわれ、様々な妨害がなされた。

小田原における金次郎と報徳仕法の悲劇も、ここに根があったといえよう。

報徳仕法の人々

金次郎の再建方法は、借財に悩み、何らかの道を探し求めていた足柄地方の農民に注目され始め、しだいに共鳴者を増やしていった。

実際この地方の農民は、宝永の砂降り以来、土質の低下と酒匂川の氾濫に苦しみ、一方ではしだいに増大される年貢や助郷負担にあえいでいた。

しかも貨幣経済が浸透しつくして、自給自足の体制がつきくずされ、支出が増大するばかりであった。

土地を失う農民が増え、他方には有利な立場を利用して土地を集め、経営を他へ拡大していく少数の農民がいた。

農民の手離そうとする土地は、村内に買手が見つからず、足柄平野の端から端へ売渡されるようになり、村内の秩序が乱れるような事態も生まれた。

小作人に転落した農家の二、三男は、もはや村の中に働き場を失っており、無頼の生活に走る者もいた。

先に触れた関東取締出役の設置も、こうした農村の変り様が背景となっていた。

下層の農民ばかりでなく、名主や組頭を勤める上層農民の家でも、生活の苦しさは同様であった。

あるいは家格を維持するために体面を保たねばならない彼らは、考えようによっては一般の農民以上に苦しんでいたのかも知れない。

たとえば下新田(しもしんでん)村の組頭小八は、一八三八(天保九)年当時一〇町五反歩という田畑を持ち、足柄平野でも指折りの地主であったが、この年までの借財が実に九五四両という額に達していた。

これでは土地からの収益だけで一年分の利息の払いにも及ばないくらいであった。

また酒匂村の名主新左衛門も、一一町歩の田畑を持ち、小八以上の豪農で、そのうちの一割強を手元に残して、他はすべて小作に出していたが、小八同様借財に苦しみ、親類筋に当る福浦村(湯河原町)の名主浦右衛門へ八割以上の土地を質入れしている有様であった。

彼ら両者の借財を調べてみると、借入れ先に共通の農民が現れる。

中には親戚の苦難を見かねてという場合もあろうが、こうした機会を利用して周辺村々の土地の集積を図る富農もいたわけである。

小八にしても、新左衛門にしても、またその他に、中里村名主治郎左衛門や和田河原村(南足柄市)組頭出造なども自家の経営の没落から再建の道を探し求めて、金次郎の提唱する報徳仕法に一縷の望みを託し、やがて熱心な報徳の実践者に成長していったのであるが、足柄平野における報徳仕法実践の成功村として知られる曽比(そび)村では、組頭広吉がその推進者であった。

金次郎の高弟の一人として数えられる広吉の苦難からの立直りは、曾比村を豊かな農村へ再建する原動力となったが、彼の場合は報徳の使徒としてやや異色のイメージが描き出される。

一八五三(嘉永五)年御厨(みくりや)地方の牛負庵牛翁が編んだ「御厨八景集」というのは御殿場付近の八景を歌った和歌や俳句を集めた作品であるが、歌や句を寄せた人々は江戸から駿河国・甲斐国・伊豆国・武蔵国に及んでいる。

幕末における一つの文化圏を知る上で貴重な文芸作品であるが、この中で活躍が一きわ目立つのは、相州曽比村の経広であった。

彼は八景の一景ごとに描かれた墨絵の次に、これを詠んだ和歌を添えているが、全景にわたっているのは実に経広だけであり、農民としては当地方の和歌における第一人者であったことがうかがわれる。

この経広こそ広吉の雅号であり、京都の公家から和歌の道を伝授されかのであった。

その伝授のための京との往復の旅は、絵日記によって今日に伝えられており、絵もまた並々ならぬ腕前であったことが知られる。

この広吉の子孫である釼持(けんもち)家には小田原藩士であった画家岡本秋暉(しゅうき)の絵が現在でも数点所蔵されている。

同家の伝承では、秋暉がしばしば滞在したとされており、広吉が画道を秋琿に就いて学んだことも推察される。

和歌や俳句は当時の上層農民の間に最も普及した教養であり、「御厨八景集」などという歌句集もそうした背景の上に生まれるのであり、金次郎もまた俳句・和歌をたしなんでいたことが知られる。

彼の哲学を伝える道歌などもその線上にあるが、広吉の場合は、歌といい絵といい、周囲をぬきん出るものがあり、足柄平野きっての農民文化人という観があった。

その彼がやがて名主となって村内の農民を指導した際、彼らから名主が自分たちを「人面獣心」とののしり、「一疋、二疋と数える」といって排斥されたというのは、報徳仕法とその指導者が、一般農民とはかけ離れた存在であり、農民のかたくなで無理解な態度に指導者たちがいかに業(ごう)を煮やしていたかを示す一例としてまことに興味深い。

報徳仕法は農村向けの経営方法と見る向きが多い。

これは封建社会においては農民が大多数を占めていたから、農村の再建が最も重要であったことによるわけで、金次郎の仕法の方法は武士でも町人でも適用は可能であった。

現に小田原藩士の中にも仕法に熱心な推進者として鵜沢作右衛門・豊田正作などの名をあげることができる。

ただし武士はたとえ徴禄でも社会の支配階級に属して、農民の納める年貢で生活する立場から、仕法の方法はともかく分度と推譲という精神を理解するのは容易ではなく、長年にわたる分不相応な生活を断ち切ることはほとんど至難であったようである。

小田原藩が分度を立てず、農民にのみ分度と推譲を求めてその成果を武士が吸収するという点に、金次郎の大きな悩みが見られた。

一方町人の場合はどうか。一八三六(天保七)年宿場の下層民から打壊しを受け、金次郎に教えを乞うて再出発した大磯宿の穀商川崎屋孫右衛門のような例があるが、こうした大商人ではない一般町人の仕法として、ここでは小田原宿の町人有志による仕法を取上げてみよう。

小田原宿に報徳仕法が入ったのは、一八四三(天保一四)年四月であった。

主唱者は欄干橋町に旅籠業を営む竹本屋幸右衛門であった。

『尊徳全集』の編さん者佐々井信太郎氏によれば、幸右衛門は曽比村の釼持広吉によって報徳仕法の精神を教えられ、商用で江戸へ出るたびに金次郎に教えを受け、同志を集めて相互の扶助による仕法を授けられたという。

こうして小田原宿の仕法は彼の他に同じ町内の尾嶋屋忠次郎と高梨町の百足(むかで)屋孫七の二名が世話人となり、町人二四名によって始められた。

いずれも仕法の精神に共鳴した人々で、その出発点となった土台金は、世話人三名が金次郎より貸付けられた趣法金一六〇両で、これに加盟者二四名が倹約して醵出した推譲金一五両余を加え、全部で一七五両をもって開始された。

農村の仕法と同じく、「趣法を守り、家業に精出し、町のためにもなる善人」を参会者が入札によって選出し、趣法金を貸付けるもので、返済は無利息一八ヶ月・三六ヶ月および五年賦の三段階で貸付けられた町人の分限に応じて定められた。

入札は一八四四(弘化元)年一一月に第一回が始められ、まず窮迫した尾嶋屋忠治郎が、次いで翌年一月に竹本屋幸右衛門と世話人が貸付けをうけ、以後一〇月までに加盟者全員が入札によって貸付けを受けたのであるが、この間加盟者による節約の推譲が行なわれており、弘化二年一月から一〇月までに延べ五七人が六一件、金五両一分銭三二九文を醵出した。

貸付金の返済を見ると、これが計画通りに進まず、一八四六(弘化二)年小田原藩による仕法中止が決定した段階では、大部分が未返納という状況であったという。

これには世話人尾嶋屋の家連衰退、竹本屋の失敗などの影響が大きく、同年九月には加盟者のうち家業の再建にある程度のメドのついた古新宿町の菓子屋滝蔵・久蔵の兄弟と新宿町の大工留五郎・高梨町の片野屋治右衛門の四名によって報徳社が引継がれ、辛うじて結社の永続がなされたというのが実情であった(佐々井氏解説による)。

以上に見るかぎり、小田原宿における報徳仕法は、規模からいっても、内容から見てもさしたる成果を収めなかったことがうかがわれる。

その原因としては、有力商人の参加が見られず、小規模営業の商人による運営であったこと、推譲金の醵出は、余業によることが多かったが、宿場では余業そのものが見出しにくかったこと、そして何よりも小田原宿の経営自体がこの頃窮迫していたことが考えられよう。

そして世話人のうち二人が事業に失敗しており、報徳社の事業が他の模範となるほど隆盛におもむかず、規模の拡大が見られないまま、わずかに成功を見た町人四人によって維持されていったのである。

そしてこのうちの菓子屋滝蔵がやがて金次郎の教えを西方に伝え、福山滝助として掛川地方の報徳仕法の有力な指導者へ成長していくのである。

top

****************************************

|