|

****************************************

Home

わが町の歴史・小田原

(福田以久生/内田哲夫 他著 文一総合出版 昭和63年刊)

|

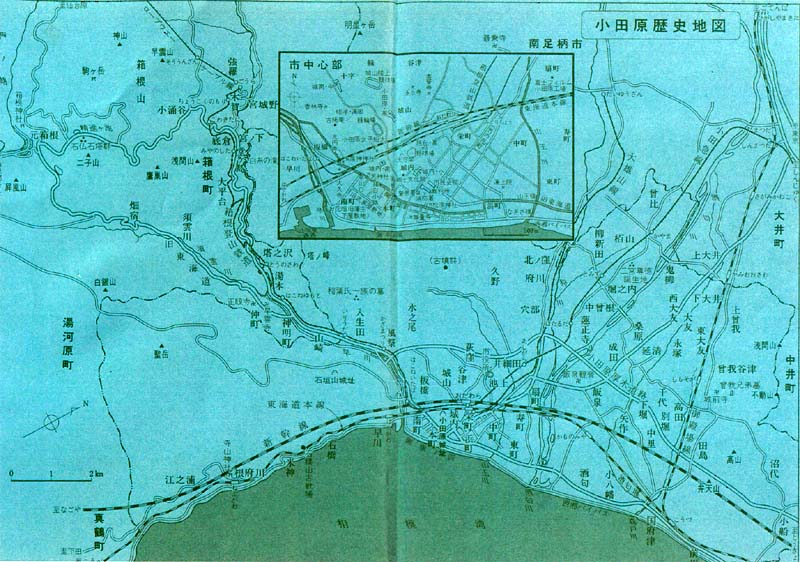

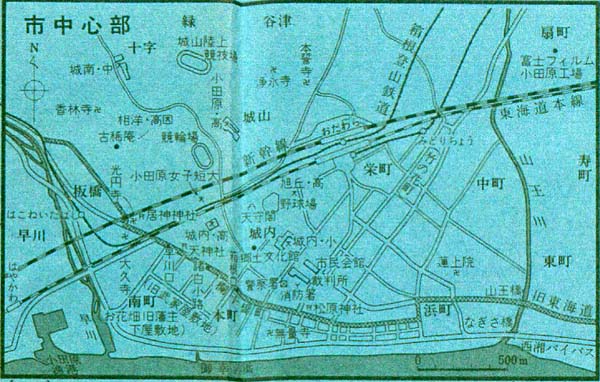

この地図は上をほぼ西にしたものです。小田原の西は山地なので、“市中心部”が掲載されていますが

文字が小さくて見難いので下にその拡大図を掲載しました。

なおこれは1980年頃のもので、令和の今はだいぶ変っていると思われます。

|

1 あとがき

我々三人が他の仲間と共に小田原地方史研究会を発足させたのは、一九六八(昭和四二)年のことであった。

当時小田原地方の歴史研究は、いわゆる郷土史の域を出ず、特に考古学と近代に至っては、ほとんど成果らしいものもなかった。

史料の収集も思うようにいかず、苦難の中の歩みであった。

一方、戦後の社会科教育の展開と共に、郷土に対する関心は高まり、小・中学校の教師や子を持つ親から、小田原の通史に対する要望は強く、毎年夏休みになると図書館や書店は、郷土学習の宿題の解決を求める人々で悩まされていた。

そのころ通史といえば小田原市発行の『小田原市史料・歴史編』があり、教育の現場で作った『小田原』のシリーズが発行されていた。

いずれも史料的な制約があって、必ずしも市民の要求を満すものではなく、我々も早くから通史発行の意図を抱いていた。

しかし基礎的な研究を充実させる仕事に追われ、正確を期すことの配慮が先立って、通史発行の実現はむずかしかった。

一九六八年からはじまった神奈川県史編さんのための史料調査は、こうした小田原の、特に近世の歴史研究を大きく前進させ、これを引継いだ小田原市立図書館の古文書調査員による史料探訪は、さらに視野を拡げた。

この間小田原地方の人々の生活と環境は、経済の高度成長政策のあおりをうけて、大きく変貌していった。

城下町的な雰囲気と農村的な要素から成っていた小田原市も、住宅地域の拡大と共に次第に近郊都市型に移行し、人々の誇りにしていた風光も、西湘バイパスと東名高速厚木バイパスの敷設と共に急変し、特色の薄れた単なる地方都市へと姿を変えるに至った。

開発の声が高まるにつれて、市内各所の史跡が破壊され、独特の雰囲気をかもしていた旧武家屋敷の一画が、現代風の住宅地域に変っていった。

かっての歴史的都市小田原をなつかしむ声が高まる一方、史跡保存と開発の推進が全く対立するかのようなとらえ方がなされ、世論の分裂さえ見られた。

その中にあって小田原の歴史に対する正しい認識は、小田原の現状と将来を考える上でその根底となるものであり、我々歴史研究者としても、その要望にこたえる責務を痛感していた。

これまでともすれば基礎的研究の不十分さを理由に、通史の執筆をためらっていた我々が、今回文一総合出版の「わが町の歴史」シリーズの中で、ひとまず小田原の歴史をまとめて見ようと思い立ったのも、時代の要望にこたえて責任を果そうとするところからであった。

史料的制約は依然として大きいが、江戸時代に同じ小田原領であった御殿場市の市史の刊行、さらに箱根地方の史料発掘の進展や秦野市史の史料調査等が行なわれ、これらの事業に参加しながら、小田原の歴史に対するある程度の見通しが得られたことも、大きな要因といえよう。

執筆にあたって、原始・古代については発掘報告も少なく、全体の見通しを立てるにとどめることとした。

また北条時代から近世にかけては、一九八〇年春『江戸時代の小田原』が刊行されたばかりであり、今回は通史は簡単に止めて、例えば町並を重視して、そこに生活する人々の姿に焦点をあてるなど、同書とは異なった視点で歴史をとらえる工夫を試みた。

また近代以降については、小田原地方史研究会発足当時とその研究水準はほとんど変らず、通史の形にまとめること自体が困難であるため、ここ一〇〇年間の小田原の発展の中で、比較的重要と思われる事実に重点を置いて叙述することとし、史料としては『明治小田原町誌』や『小田原市史料・現代編』のほか「横浜貿易新報」・「東海新報」・「朝日新聞」などの記事を活用した。

執筆分担は次の通りである。

原始古代・中世………………福田以久生

中世(北条時代)……………岩崎 宗純

近世・近現代…………………内田 哲夫

こうしてここに小田原としてははじめての原始・古代から現代にいたる通史ができあがったが、本書はあくまでも小田原の歴史を現在の時点でまとめた中間報告であり、今後各時代の歴史研究が大きく進展して、本書をこえた通史の出現を期待するものである。

その意味からも本格的な小田原市史編纂事業の発足が望まれる。

本書の刊行にあたっては多くの方々の協力を得た。

掲載写真は市内五十嵐写真館の故登氏撮影の写真を利用させていただいたほか、沢田栄一・三津木国輝・小俣晴俊三氏にご援助いただいた。

また小暮次郎氏からは大正大震災以前の町並みを伝える労作二点をご提供いただいた。

文一総合出版の村田央氏には刊行にあたって種々お世話いただいた。合わせてここに謝意を表する次第である。

なお最後になるが、本書執筆の機会を作って下さった故豊剛武氏のご冥福を祈りたい。

執筆者三名を代表して 内田 哲夫

執筆者紹介

福田以久生(ふくだ・いくお)1925年、東京に生れる。東京大学文学部国史学科卒業。

専攻、中世史。愛知大学教授。著書『駿河相模の武家社会』(清文堂)、

編著『日本史年表』(岩波書店)ほか。

内田哲夫(うちだ・てつお) 1930年、小田原市に生れる。早稲田大学文学部史学科卒業。

専攻、近世・近代史。神奈川県立高浜高等学校教諭、小田原市市史編さん専門委員。

著書「年表小田原の歴史」(八小堂書店)、「物語藩史 小田原藩」(新人物住来社、共著)、

『江戸時代の小田原』(小田原市立図書館、共著)、『小田原藩』(有隣堂書店)、ほか。

岩崎宗純(いわさき・そうじゅん) 1933年、箱根町に生れる。早稲田大学文学部史学科卒業。

専攻、中・近世史。正眼寺住職、小田原市市史編さん専門委員。

著書『箱根七湯』(有隣堂書店)『江戸時代の小田原』(共著)ほか。 |

top

****************************************

|