|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

三章 北条氏と小田原

1 早雲の小田原攻略 top

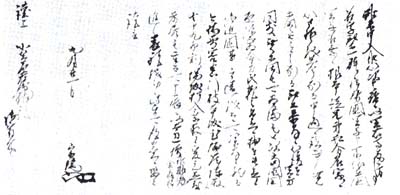

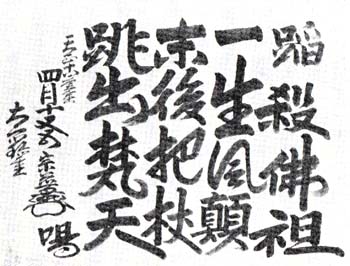

伊勢宗瑞(早雲)書状

早雲小田原を制す

一四九一(延徳三)年九月、伊勢宗瑞(そうずい)こと北条早雲は、駿河から突如、伊豆に侵入、堀越公方足利茶々丸(ちゃちゃまる)を襲い、伊豆の要所韮山(にらやま)を手中に収めた。室町幕府の重要支配機関を襲った早雲のこの行動は、戦国動乱の開幕にふさわしいものであった。 |

北条早雲像(絹本着色、早雲寺蔵) |

この時代の風雲児早雲については、生国(しょうこく)・出自(しゅつじ)について明瞭でなく、今日においても、伊勢・備中・京都などの諸説があり、決定的な定説とはなっていない。

早雲は、おそらく文明年間(一四六九~八六)妹北川殿が駿河の今川義忠(よしただ)の側室になっているのを頼りに、今川家に近づき、その後、妹の生んだ龍王丸(後の今川氏親)の後見人として重きをなし、今川氏の内紛を調停していくなかで、しだいに頭角を現していったと思われる。

一四八七(長享元)年、龍王丸が成人しても家督を譲らぬ小鹿範満(おじかのりみつ)を襲い、範満をほろぼした早雲は、富士下方(しもかた)二一郷を与えられ、駿河興国(こうこく)寺城主となった。

早雲が諸書に登場してくるのはこの頃からである。

そして茶々丸を襲い、伊豆一円の支配者となった早雲は、相模攻略の機会をうかがい始めたのである。

その頃、西相模地方を支配していたのは、扇谷上杉氏の有力な部将、小田原城主大森氏頼であった。

早雲は、この大森氏を倒し、相模に進出すべく、小田原攻略の戦略的拠点となる箱根山を支配する箱根権現とひそかに結び、攻撃の機会を待った。

一四九四(明応三)年小田原城主大森氏頼は没し、藤頼があとを嗣いた。

城主となった藤頼の世評は低かった。早雲は好機到来と小田原攻撃にふみきった。

一四九五(明応四)年八月、一説によると鹿狩に託して箱根山に兵を入れた早雲は、一挙に藤頼を襲い、小田原城を奪取した。

早雲は、ここに長年の夢であった相模進出に成功したのである。

相模(さがみ)制圧

小田原攻略後、しばらくは伊豆・西相模の領国支配の安定化に務めていた早雲は、一五○四(永正元)年九月、武蔵国立河原(立川市)まで進出、扇谷上杉頼良(ともよし、定正の養子)に呼応して山内上杉顕定(あきさだ)と戦うが、勝敗は決せず、韮山に引返してしまう。

伊豆に帰った早雲は、今川氏親の命により一五〇六(永正三)年、一五〇八(同五)年、二度にわたり三河に出陣した。

湯本早雲寺にある早雲書状(旧小笠原文書)は、永正三年三河出陣のとき、早雲が信濃守小笠原定基(さだもと)に戦況を報じたもので、早雲伊勢出生説の典拠ともなっている。

このように早雲は、上杉・今川などの既成の勢力と巧みに結び、領国の安定化に務めつつ、豆(づ=伊豆)・相(そう=相模)一円支配の力を着実につちかっていったのである。

相模における早雲最大の敵は、三浦地方に強力な勢力をもつ三浦義同(よしあつ、道寸)であった。

一五一二(永正九)年、周到な準備ののち早雲は、三浦攻めを開始、八月、義同を相模岡崎城(平塚市)に攻め、敗走させた。

三浦方玉扇谷朝興ら援軍を得て必死に反撃したが、早雲は力戦し、一五一六(永正一三)年、三浦義同・義意父子が拠る新井城を急襲し、ついに三浦父子を敗死させた。

三浦氏の滅亡により相模一円は早雲の手中に入った。早雲は、ここに豆・相両国の支配者となり、長年の宿願を実現したのである。

早雲の人と政治

早雲が堀越公方を襲い、歴史の表舞台に登場してきたのは、六〇歳の時であった。

それから早雲は三五年の歳月をかけて、伊豆・相模を制圧した。なんと気の長い話である。

生前みずから自分の過去を語らなかった早雲ではあったが、その早雲が残したといわれている家訓「早雲寺殿廿(でんじゅう)一箇条」がある。

その中で早雲は、手水(ちょうず)の使い方、家の中でのふるまいなど、実にこまかな日常生活の行為にふれ、「天に跼(うずくま)り、地に蹐(ぬきあし)」(第四条)して生きるよう諭している。

ここには、早雲の前半生の辛苦の軌跡が投影されていると思うし、勝ってもおごらず、用心深く、身を慎しむ早雲の人柄がしのばれる。

また、第五条において、「只(ただ)心を直(すぐ)にやはらかに持(もち)、正直憲法にして、上たるをば敬(うやま)ひ、下たるをば憐み、有るをば有るとし、無きをば無きとし、有のままなる心持、仏意冥慮にもかなうべし」と述べている。

ここにも、早雲の人生観・政治信条がはっきりあらわれている。

近年先学たちが指摘されているとおり、すでに無きものになりつつある権門勢家が、それゆえに伝統や権威にこだわる閉塞的な世界から抜けだし、新しい時代の流れを見つめる「柔らかな」心を持った早雲だからこそ、戦国大名としてあのような成功をおさめたのである。

早雲と同時代の連歌師柴屋軒(さいおくけん)宗長は、朝倉宗滴(そうてき)に、「早雲は、針一本も大事に貯えるが、いざ戦いとなると、玉をも砕く」人物であると語ったといわれているが、慎重で、用心深い日常生活を送りながら、いざとなれば果敢に行動する早雲の人柄がうかがわれる言葉である。

相模制圧後は、早雲雲は一五一八(永正一五)年九月、家督を嫡男氏綱(うじつな)に譲り、翌年四月には、三男菊寿丸(後の幻庵)に伊豆・相模の所領四四六五貫余を与えた。

そして本城主となった氏綢は、一五一八(永正一五)年一〇月、領国支配の象徴である「虎の印判状」の使用を始める。

「禄寿応穏」と書かれたこの印文(いんもん)は、おそらく父早雲の領国支配の信条を刻みつけたものであろう。

そして早雲は、一五一九(永正一六)年八月一五日、伊豆韮山(にらやま)で八八歳の天寿を終えた。

2 北条氏の関東支配 top

早雲寺建立

伊豆韮山で没した早雲の遺言により、嫡男氏綱は、箱根湯本に早雲の菩提所金湯山(きんとうざん)早雲寺の建立をはじめ、一五二一(大永元)年、同寺を完成、早雲が青年時代修業したことのある京都大徳寺より以天宗清を請じて開山とした。

氏綱は、その後、一五三五(天文四)年一一月一一日相州中郡上屋郷惣領分(平塚市)など二一四貫九一九文を寺領として寄進した。

さらに早雲寺は、一五四二(天文一一)年六月には、後奈良天皇より勅願の綸旨を受け、関東でも指折りの大利へと発展していった。

以後早雲寺は、北条氏の氏寺として、境内には、氏綱の春松院、氏康の大聖院、氏綱室の養珠院、氏政室の黄梅院などの塔頭(たっちゅう)が建立されていった。 |

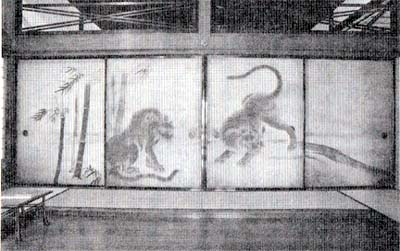

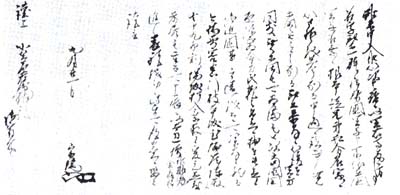

早霊寺本堂襖絵 虎図

|

この早雲寺建立は、大徳寺が関東に教線を伸ばしたという評価だけではすまないものがあった。

当時大徳寺は、堺の町衆、新興の戦国大名に支えられ、宗教文化活動が活発化していた。

茶湯の千利休・連歌の宗長など秀れた文化人が大徳寺と深く結ばれていた。

早雲寺が大徳寺と教線を結んだことは、北条氏領国下にこれら大徳寺文化ともいうべき中央文化を導入する契機ともなった。

早雲寺の建立をはじめに、氏綱は、一五三二(大永三)年には箱根権現を再造営し、さらに鶴岡八幡宮の再造営にも着手した。

八幡宮再造営工事は、一五三二(天文元)年の境内の古木調査から始り、一五四〇(天文九)年の完成に至るまで、長い歳月をかけて完成した大造営工事であった。

この間、工事には、領国下の家臣たちがその所領高に応じて仕事を割り当てられ、氏綱も弟幻庵令子氏康・為昌らと工事の進行を見廻りにしばしば八幡宮を訪れている。

工事の現場には領国の職人たちが総動員された。鎌倉・玉縄(たまなわ)・伊豆の大工、小田原・伊豆の石切、三島・遠州の桧皮師、国内所々の鍛冶などが造営工事に参加した。

この工事には、京都・奈良など中央の職人たちも参加した。奈良大工与次郎、京大工彦左衛門・亦三郎、奈良塗師七郎左衛門尉、絵師殊牧などである。

彼らは、秀れた中央の伝統技術を身につけ、工事中、指導的役割を果した。

一五四〇(天文九)年完成した鶴岡八幡宮に一一月氏綱を迎えて遲宮式が行なわれた。

北条氏の威信を領国の内外に示したこの大事業をなしとげた氏綱の胸中は、いかばかりか察せられよう。

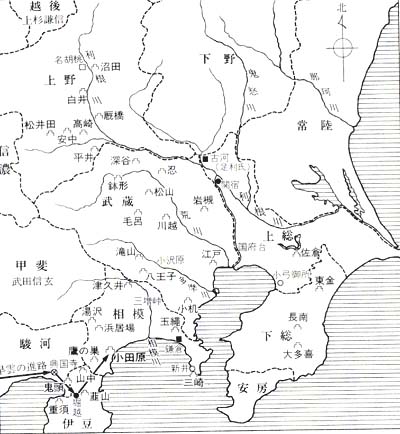

武相(武蔵と相模)支配へ

とはいえ、氏綱の領国政柬は、寺社造営だけに力点をおいたものではなかった。

氏綱の眼は、領国の拡大、相模から武蔵支配へとむけられていた。

一五二四(大永四)年正月、扇谷上杉氏の家臣で江戸城にいた太田源五郎資高(すけたか)が、氏綱と内応したのを契機に、氏綱は江戸城を攻め城主扇谷朝興を城内より追い出した。

江戸城から脱出した朝興は、その後河越(かわごえ)城に龍り、江戸城奪回をめざして、何回かにわたり氏綱と戦うが、目的を達せず一五三七(天文六)年四月二七日病死した。

氏綱は好機到来と、朝興のあとを嗣いた朝定を河越城に攻め、朝定を城から追い、北武蔵(埼玉県)を手中に収めた。

さらに、一五三八(天文七)年一〇月、氏綱は、下総国府台で足利義明・里見義尭軍と対戦、大勝した。

氏綱はここに相模から武蔵・下総へと勢力を伸ばし、北条氏領国をより強大なものへと発展させていったのである。

またこの間、氏綱は自分の娘を古河公方晴氏(当時の亀若丸)にとつがせ公方家の関東武士に対する権威を利用した。

一五四一(天文一〇)年七月、氏綱が没し、その後を二七歳の氏康が嗣いだ。

父のあとを嗣いた氏康は、領国内に潜在する上杉の勢力を消滅させ、北条氏の支配をより強化すべく務めた。

一五四五(天文一四)年八月、山内憲政・古河公方晴氏・上杉朝定らの連合軍が、駿河長久保城で、今川義元と戦っている氏康のすきを狙って、北条綱成が守る武蔵河越城を襲った。

大軍に囲まれた綱成軍を救援するため氏康は、義元と和を結び八〇〇〇の手兵を引連れ河越城に向った。

氏康は、およそ八万ともいわれる大軍に正面から挑んだが、河越城に籠る綱成軍を救出するごとに不可能と判断し、籠城中の兵の命を助けてくれたなら、城と領地は進上すると申入れ、敵に油断をさせているうちに、ひそかに斬込み隊を敵陣深く潜入させ、一挙に夜襲をかけた。

急を襲われた連合軍は、あわてふためき敗走した。

これが世に名高い、「川越の夜討ち」で、この戦いの中で連合軍のひとつの柱であった扇谷朝定は戦死し、扇谷家は滅んだ。 |

北条氏康像(紙本着色、早雲寺蔵)

|

一五六〇(永禄三)年八月に入ると、今度は、越後の長尾景虎(かげとら)が氏康を攻めてきた。

景虎は上野に侵入、翌年三月には小田原城を包囲した。

しかし、景虎軍は、長期の遠征で兵糧(ひょうりょう)不足となり、戦いが長びけば不利となることを悟り、小田原城の囲みをといて鎌倉に向った。

鎌倉に入った景虎は、鶴岡八幡宮の社頭において上杉憲政(のりまさ)より関東管領職を譲り受け、上杉政虎と改名、北条軍の迫撃を受けつつ越後へ帰った。

小田原城包囲の危機から脱した氏康は、反撃に転じ、一五六三(永禄六)年には上杉方の拠点武蔵松山城を奪取した。

この頃関東では、房総の里見・常陸の佐竹が、上杉とむすんで氏康を包囲する態勢が進んでいた。

同年閏一二月、上杉政虎(謙信)がまた南下を始めた。

謙信は、上州廐(うまや)橋まで進むと、里見義弘に出陣を求めた。

義弘はこれに応じ、里見軍は下総に侵入した。氏康は、その知らせを聞くと子氏政を伴いすぐに出陣した。

里見軍との対戦は奇しくも下総国府台をはさんで戦われた。

戦いは、初めのうちは地の利を占める里見軍の方が有利であったが、北条軍は敵の虚をついて里見軍を一挙に攻撃し、打破った。

この頃になると、同盟関係にあった甲(甲斐)・駿(駿府)・相(相模)の間にも問題が生じてきた。

桶狭間(おけはざま)における今川義元の敗死後、今川氏の勢力は後退し、かわって三河の松平(徳川)氏が勢力を伸長させてきた。

それに応ずるかのように甲斐の武田信玄は南下策をとりはじめ、今川が甲斐への塩の送り荷をとめると、一五六八(永禄一一)年、松平と連盟し、一挙に駿府を攻撃、今川氏真(うじざね)を遠江(とうとうみ、浜松)に走らせた。

信玄は、さらに宿敵上杉謙信(長尾景虎)、常陸の佐竹義重(よししげ)とも和平をはかり、氏康(うじやす)包囲を策した。 |

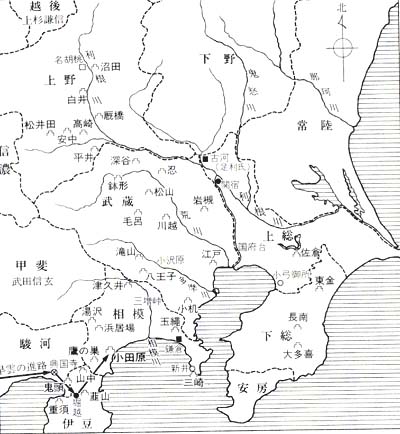

小田原北条氏の支城分布図

|

氏康もそれを察し、逆に謙信との和平工作を進めた。

一五六九(永禄二一)年六月、信玄は御厨(みくりや)地方(静岡県御殿場市)から北条氏の領国に侵入、一〇月には、上野・武蔵から南下し、小田原に迫まり、城下の幸田口門あたりまで押寄せた。

しかし、北条軍のしぶとい籠城作戦に攻めあぐみ、風祭など城下周辺の村々に火をつけ引きあげた。

北条軍は反掌に転じて三増峠(愛甲郡)で武田軍と激しい戦いを展開したが、山岳戦に長じた武田軍には及ばず、多くの犠牲者を出した。

信玄の南下策はその後も続き、信玄は、一五七〇(元亀元)年、その翌年と引続き駿東東部に侵入し、北条氏をおびやかしたが、一五七一(元亀二)年の暮には、甲相同盟が復活、信玄の眼は西の徳川・織田にむけられていった。

民政の確立

勢力が拮抗(きっこう)する戦国時代、敵を前後にかかえて、領国を維持していくためには、強大な軍事力とそれを支える経済力が要求された。

そのため多くの戦国大名は、領国下の民政に意を注ぎ、領国支配に必要な諸政策を実施していった。

北条氏も検地、税制の改革、軍役制の確立などを行ない、戦国大名として生き抜く条件を確保していったことは、近年急速に進展した北条氏研究の中で指摘されていることである。

佐脇栄智氏の研究によると、北条氏が領国下の検地を始めたのは一五〇六(丞正三)年、松田惣領分(松田町)、宮地(湯河原町か)からであるという。

その後北条氏の領国が拡大するにつれ、各地で検地が行なわれた。

その中でも永正一七(一五二〇)、天文一一・一二年(一五四二・四三)、弘治元年(一五五五)の検地は、領国の比較的広い範囲で実施され、本城主の交代期に行なわれた代替り検地と見なされている。

小田原地方では、永正一七年の検地の実施が最も多く、早雲から氏綱への代替りの時、この地方で広範に検地が実施されたと考えられる。

北条氏は、直轄領においては本格的な検地を実施していったようである。

検地奉行を派遣し、奉行立合いのもとに田地の調査が行なわれ、その結果は一筆ごとに田地の面積・保有者を記載した検地帳にまとめられ、郷村の年貢高が定められた。

検地の主目的は、「増分」(ましぶん、増収)の検出であった。

「小田原衆所領役帳」をみると、北条幻庵知行地であった市内の下堀に「庚辰検地辻」とか、同知行地の日野(横浜市)に「卯検地増分」という記載があるように「増分」を検出し、年貢の増加をはかるためであった。

この時代になると、郷村の農業生産力も上昇し、従来の年貢体制では収納しきれない剰余分が、郷村に残されていった。

「名主加地子(かじし)」」などと呼ばれるこれらの剰余分を、北条氏は検地を通じて検出し、郷村の土豪・名主層に剰余分を残さないようにして権力強化をはかったのである。

年貢のほか農民に課せられる諸税の改革も実施されていった。 |

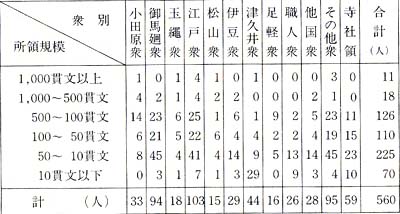

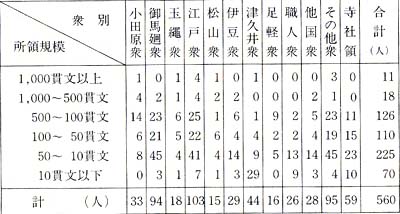

小田原北条氏衆別諸侍表(杉山博「戦国大名」より)

|

北条氏は、一五五○(天文一九)年税制改革を行ない、「諸点役之替」(しょてんやくのかわり)に貫高一〇〇貫文につき六貫文をとる段銭(たんせん)、万雑公事(まんぞうくじ、中低期の年貢以外のすべての雑税)のかわりに貫高一〇〇貫文につき四貫文とる懸銭(かけせん)、そのほか「棟別銭」「城米銭」などに整理した。

この段銭、懸銭、陳別銭はのちに「三銭」と呼ばれ、領国一円に課せられる統一柤税となり、期日を定めて小田原の本城または支城に納入するようになった。

年貢、三銭(三税)このほかに、農民たちには様々な人夫役が課せられた。

陣夫・廻陣夫、大普請など、戦争や大規模な城普請など北条氏が必要とする人夫役は残され、農民たちは強制的に動員された。

小田原衆所領役帳

検地を通じて家臣団の知行高が確認されると、それに応じた役高が定められた。

この役高とは本城主の要求する軍役に奉仕する基準となるもので、家臣たちは、いざ戦いとなると、役高に応じた軍役が課せられ、本城主が要求する兵力をもって戦場に赴かねばならなかった。

北条氏の家臣団の役高は、一五五九(永禄二)年、氏康の時代につくられた「小田原衆所領役帳」によって一覧することができる。

右の表は、この校訂本を出された杉山愽氏の作成されたものであるが、この表に見られるように、知行人は小田原衆・御馬廻衆・江戸衆・松山衆・職人衆・寺社領など職能・地域別にわけられ、上は一〇〇〇貫文以上から下は一〇貫文に至るまで、貫高による統一的な軍役が課せられていることがわかる。

これらの衆の中で、小田原地方に知行地をもつものは、御家門方の北条幻庵、小田原衆、御馬廻(おうままわり)衆などに属する家臣たちで、小田原衆、御馬廻衆などは、本城主の指揮下にその手足となって働く兵力である。

抵抗する農民たち

検地により年貢が定められ、税制が改革される中でも農民たちへの年貢、夫役負担はきびしいものであった。

農民は、それを不満として様々な抵抗を行なった。

小田原地方でも北条氏の強権に対して様々な姿で抵抗する民衆の姿を見出すことができる。

一五五六(弘治二)年、箱根畑宿(はたじゅく)の住民たちは、諸役免許、分国中こき(合器)商売自由を求めて村中で退転した。

一五六〇(永禄二)年、小田原城下周辺西郡十ヵ村の農民は目安を捧げて、酒匂蔵年貢方に納入した俵物(たわらもの)の返還を要求した。

また年代は不詳であるが、小田原城下の舟方(ふなかた)村では、松原明神の掃除人足二〇名がサボタージュするというように、年貢・夫役負袒の過重に抵抗する人々の姿は各地に見出される。

年貢を滞納し、郷村から欠落する農民も多くなっていった。

彼らの多くは、小田原・江戸・川越・藤沢などの町場に逃げ込んだ。

このような欠落者が増えてくると、郷材の生産力が停滞し、年貢滞納などが漫性化するので、大名にとっては脅威であった。

そのため北条氏は、人返し令を出し、郷村から欠落する農民を探し出し、召還させることに力を尽した。

詫言(わびごと)、逃散(ちょうさん)、欠落など様々な形で行なわれた農民たちの抵抗は、天正年代に入ると厳しさを増した。

一五七九(天正七)年夏、北武蔵鳩ヶ谷の村民は、血判をつらね領主の非分を訴え、武蔵小山村では、河越支援の夫役徴発を拒否しいっせいに離村した。

一五八六(天正一四)年春には、武蔵品川で農民たちが、伝馬の徴発、反銭、年貢滞納の減免を求めて退転した。

このような郷村にひろがる農民の闘いは、北条氏の権力基盤となっている土豪層の力をゆり動かすものであった。

北条氏は、名主、百姓を中心とする農民の要求を取入れつつ、農民の直接支配に踏み込まねば、権力を維持できなくなりつつあった。

3 本城下小田原の形成 top

関東の中心、小田原

小田原北条氏の本城下小田原は、いつ頃から本城下として形を整えていったのであろうか。

一四九五(明応四)年早雲が小田原城を奪取して以来、小田原は北条氏の拠城とはなるが、早雲が没する直前の一五一九(永正一六)年まで、まだ本城下として地位を確立していなかったように思われる。

西相模に進出した早雲も領国支配が安定し、韮山から小田原へ本城を移すだけの状態ではなかったのではなかろうか。

現に永正一六年早雲が三男菊寿丸(後の北条幻庵)に譲った知行注文状(箱根神社文書)を見ると、小田原は本城主である長男氏綱ではなく、三男菊寿丸に与えられており、この時代小田原はまだ北条氏の本城下としての地位を確立していなかったように考えられる。

早雲の時代は政治の中心は韮山に比重がかかっていたのでけなかろうか。

早雲の没後氏綱の代になると、小田原は領国支配の要(かなめ)としてしだいに重みをましていった。

さらに三代氏康の代になり、先にも述べたように領国の支配体系が整えられていくにつれ、小田原は本城下としての姿を整えていった。

一五五一(天文二〇)年氏康治下の小田原を訪れた南禅寺の僧東嶺智旺は、その著書『明淑録』(めいしゅろく)の中で小田原の様子を、次のように述べている。

町の小路は数歩の間、地に一塵なし。東南は海なり。海水は小田原の麓をめぐらす。

大守の塁(るい)は喬木(きょうぼく=大木)森々として高館巨麗(きょれい)なり。三方に大池あり。

池水は湛々として浅深はかるべからず。白鳥そのほかの水鳥翼々然たり。 |

小田原が本城主氏康の館を中心に整備されている様子がうかがわれる一節である。

この頃になると、松原明神を中心に城下の町屋もしだいにふえていった。

宮前町と呼ばれたこの町並は、やがて上(かみ)町と下(しも)町にわかれ、さらにその隣に新興地域の今宿(いまじゅく)が形成された。

宮前町から今宿町に至る大路の横路には、柳小路・狩野小路・後小路などと呼ばれる小路が発展していった。

各町には、町奉行がおかれ特権商人が奉行人として選ばれた。

北条氏はこれら町奉行を通じて町方支配を行ない、惣曲輪・松原明神・町内などの月例掃除を分担させた。

城下やその周辺には、様々な人々が移住してきた。

今宿の町奉行宇野藤有衛門は、中国からの渡来人で、京都で中国の霊薬「透頂香」(とうちんこう)を製造していたが、のち小田原に来住、領国内で丸薬の専売権を得、北条氏の特権商人として活躍した。

宮前町は、諸国の商人が集まる問屋町でもあった。

商人たちは国ごとに宿泊する場所が定められていた。

先にも述べたような北条氏が主導する寺社再建事業を通じて、城下には職人たちが移住してきた。

京大工亦三郎、狩野派の絵師殊牧・玉楽は城下に住んでいたと思われるし、また河内狭山の鋳物師山田次郎左衛門は新宿に、紺屋津田藤兵衛、石屋善左衛門は大窪(板橋)に住み、北条氏の公用を勤めた。

そのほか城下に住んでいたと思われる職人には、刀鍛冶・甲胄師・白壁師・畳刺などがあげられる。

北条氏は、これら商人・職人たちを、諸役免許・扶持銭・給田を与えるなどを通じて優遇し、彼らの掌握に務めた。

その頃になると北条氏の領国内でも支城下の江戸・川越・八王子・松山・忍・鉢形・岩槻などは町場として姿を整えだしてきた。

しかし領国の経済はこれら支城単位の狭い経済圏で営まれ、領国が本城下小田原を中心とした統一した経済圏に結ばれていなかった。

北条氏は、これら商人、職人たちに特権的な地位を与え、宿駅・伝馬制度を整備し、彼らが「公方御用」のためには領国のどこでも赴くことができるように努め、領国全域の軍事的経済的掌握をめざしたのである。

このように北条氏の優遇策によって各地から集ってくる商工業者によってにぎわう小田原の様子を『小田原記』は、

津々浦々の町人・職人、西国・北国より群(むらがり)来る。

昔の鎌倉もいかで是程(これほど)あらんやと覚ゆるかに見えにけり。 |

と記している。

このような記述を論拠に、郷土史家は、小田原は城下町として殷賑(いんしん=繁栄)を極めた、と評価した。

しかし、小田原北条氏治下の城下町小田原の歴史的性格を検討された中丸和怕氏も指摘されているように、兵農分離が行われた江戸時代の城下町のように、城下に家臣団が定住している姿は見られず、わずかに城下の西に馬廻衆の山角氏、谷津口近くに総職人頭の須藤氏が住んでいたのみで、主な家臣たちの居住地は郷村にあった。

職人たちも、城下やその周辺に定住するようになってはきたが、まだ在郷性が強く、城下の一地域に集住し、職人町を形成するにいたっていなかった。

従って北条氏は大規模な公用にこれら職人たちを動員するためには、在郷の職人たちの所在を確認し、それら職人たちの頭(かしら)を領国の棟梁(とうりょう)として登用し、職人たちを掌握していく必要があった。このようにしてみると、北条時代の小田原は、城下町として都市的機能を充分にもっていたとは考えられず、その賑わいもカッコつきのものではなかったか、と思われる。

小田原文化の形成

とはいえ、諸国から文化人・職人が集まり、各地の文化・技術がもたらされ、小田原の地で花咲き始めたのは、事実である。

それは早雲をはじめとする歴代の本城主たちの文化に対する深い関心とあいまって、それは後に「小田原物」と呼ばれる秀れた領国文化を生みだしていった。

残念ながら多くの遺品が散逸し、その実態を詳しく追及するまでに至っていないが、以下最近の研究の中で明らかになりつつある分野に限り触れてみたい。

〈和歌と連歌〉

北条氏の歴代支配者たちは、和歌・連歌に深い関心を示した。

「早雲寺殿廿一箇条」の中で早雲は、「歌道なき人は、無下に卑しき事なり」と述べているが、ここには和歌を重じる早雲の姿勢がうかがわれる。

幻庵・氏康などの連歌に対する強い関心も著名である。連歌の祖師といわれている宗貳法師の流れを汲む宗長・宗牧などの連歌師たちが、小田原を訪れ、幻庵・氏康などと交流する姿は、彼らの残した日記に詳しい。

城下の小田原では下向する公卿、連歌師を囲み、北条氏一門の館や寺などで、歌会や連歌の会がしばしば催されていた。

〈絵画〉

小田原での絵画活動もしだいに活発になっていった。

北条氏の絵画に対する関心は、牧渓(ぼくせい)・玉澗(ぎょくかん)など当時第一級の名画を収集していることからも推察できるが、小田原で本格的な絵画活動が始まったのは、狩野玉楽という、おそらく後に小田原狩野と呼ばれる絵師たちの中心人物が、小田原に来遊した頃からと思われる。

玉楽は、前島宗祐という別名をもち、狩野派の重鎮元信とかなり近い関係あった絵師であった。

玉楽が小田原に来遊したのは、永禄の頃と思われるが、これを契機に、金玉遷(きんぎょくせん、宮南)・宗陳(そうちん)・御厨屋梅閑(みくりやばいかん)など狩野派の流れを汲むと思われる絵師たちの活動が始り、北条家一門の中にも本城主氏政や玉縄城主氏繁など、絵を善くするものもでてきた。

玉楽ら狩野派絵師の活躍は、東国の絵師に大きな影響を与え、関東・東北の絵師に玉楽の画風が風靡したといわれている。

絵師の場合もうひとつ触れておかねばならぬものに、雪村周継(せっそんしゅうけい)がある。

雪舟に次ぐ室町の大絵師雪村は、一五四九・五〇(天文一八二九)年東北会津より小田原に来遊、早雲寺開山以天宗清(いてんそうせい)画像を画いているが、永禄年中も来遊し、氏政の絵師として滞在した形跡がある。

この小田原来遊により雪村は北条氏の収集絵画、小田原狩野派との接触を通じて、画風をさらに磨きあげていった。

〈小田原天命(てんみょう)〉

鋳物師(いもじ)山田次郎左衛門は、北条氏の鋳物師棟梁として武器鋳造に指導的役割を果すが、茶釜小田原天命も鋳造したとして最近注目されている。この釜の実態については必ずしも明瞭ではないが、先学の研究によると、形態の変化に富んだ佐野天命風の釜に、芦屋風の地紋があるものといわれている。

小田原でこのような釜が鋳られるようになったのは、戦国大名が共通にもっていた茶の湯への関心、具体的には、後にも触れるように、千利休の高弟山上宗二の小田原来遊などがあげられよう。

北条氏領下の小田原では、このほか芸能の分野でも宝生(ほうせい)・今春(こんぱる)・観世(かんぜ)・金剛(こんごう)など小田原四座の能が盛んに催されたという。

綱広(つなひろ)一門によって作られた小田原相州と呼ばれる刀剣、甲冑師明珍(みょうちん)一門によって作られた小田原鉢、そのほか幻の漆器といわれている小田原彫など、多くの分野にわたって領国文化が花開いていった。

これらの文化が成立していく大きな契機は、先にもみたように中央の秀れた文化を身につけた文化人・職人の小田原来遊にあるが、それが単なる中央文化の模倣に終らず、小田原を核として中央的なものと地方的なものの融合が行なわれ、独自の地方文化が形成されつつあったことを見逃してはならないであろう。

4 豊臣秀吉の小田原攻め top

天下統一への動き

天正年代(一五七三~九一)、北条氏の治世も氏政・氏直の時代になると、内外の情勢はあわただしくなってきた。

一五八二(天正一〇)年六月、本能寺の変で倒れた信長の後を継いだ豊臣秀吉は、畿内・中国・四国を制圧し、一五八七(同一五)年五月には、九州の島津義久を降し、西日本全域を支配下に治めた。

同年一〇月、秀吉は、おのが権勢を誇示するために京都北野に諸大名を集め、一〇日間に及ぶ大茶会を催し、さらに翌八八(天正一六)年四月には、後陽成天皇を聚楽第(じゅらくだい)に迎え、家康をはじめとする諸大名に、豊臣政権に対する忠節を誓わせ、天下統一への道を確実に進めていった。

天下統一を狙う秀吉の眼は、東の氏政に向けられた。

秀吉は、武力による制圧を避け、平和のうちに北条氏を臣従させようと、先の聚楽第行幸直後の五月、使者を遣わし、北条氏政・氏直父子の上洛を促した。

この秀吉の意向に家康も側面から斡旋の労をとった。

家康は、二女督姫(とくひめ)が氏直に嫁いでおり、また氏直の叔父氏規とは、今川氏の人質として少年時代共に駿府で過ごした間柄であったからである。

しかし、北条氏は、この秀吉の要請に応じようとしなかった。

早雲以来五代にわたって関東の地に君臨した誇りが、尾張中村の一足軽の子から身をおこした秀吉に屈することを許さなかったのである。

北条氏は家康の再三にわたる強い勧めに、八八(天正一六)年八月、ようやく氏規を上洛させたが、氏政・氏直父子は妥協せず、上洛は実現しなかった。

北条氏は、秀吉との天下わけての「御弓矢」に備え、鎖国の防備を急いだ。

八七(天正一五)年に入ると、相模・武蔵の農民を大動員して、小田原城の大修理を始めた。

土塁の高さ約四~六メートル、周囲およそ一〇キロメートル、小田原の旧市内をすっぽり包むように築かれた大土累は、最近の城郭史研究の成果によると、この時期に完成したものといわれている。

さらに同年七月には、いざ戦いの時、領国中をあげて戦いに赴くための総動員令が出された。

七月二二日酒匂本郷に出された氏政の印判状には、

①侍やその他の者も、ことごとく弓・鑓(やり)・鉄砲などの武器を用意し、合戦に備えよ。

②もし出陣できる者を隠したりしたら、小代官や百姓頭の頸を切る。

③男は一五歳から七〇歳まで出陣せよ。舞々・猿引など当徴用する。

④村に残る者は、一五歳以下か、七〇歳以上の者で、陣夫はもちろん出陣せよ。

⑤このような時なので、心あるものは、鑓のさきをみがき、紙の小旗でも用意せよ。戦場でよく働いた者には、褒美をとらせる。

⑥出陣のきまっている者は、飯泉河原に来て着到状のチェックを受けよ。その際子持ちの武器を持参のこと。もしなければ鍬や鎌でもよい。

⑦出家でも一念発起して出陣するのもよい。

なにやら太平洋戦争末期の日本の状況と、イメージが重なってくるような動員令である。

領国内の男子を根こそぎ動員し、強大な秀吉軍と対決しようとする北条氏の姿勢が想像される。

この月の三〇日には、虎印判状をもって兵員の割当宛が発せられた。

市内栢山・中嶋などに残された印判状を見ると、農民たちは「腰さしの類、ひらひら武者めくように」義務づけられ、村々から出陣していったのである。

九月になると、鉄砲鋳造に使う土が大磯より運ばれ始めた。

北条氏は、新宿の鋳物師山田次郎左衛門を棟梁に、領国内の鋳物師を総動員して、武器製造を急いだのである。

秀吉の小田原出陣

一五八九(天正一七)年、信濃上田城主真田昌幸(さなだまさゆき)と上野(こうずけ、群馬県)沼田の領有をめぐる対立は、破局を迎え、一一月鉢形城主北条氏邦は、ついに昌幸の名胡桃(なくるみ)城を奪取した。

秀吉は、北条氏の違背を怒り、小田原攻めを決意した。

同月二四日、秀吉は、氏直に対する宣戦布告状を家康を通じて伝達し、と同時に、配下の大名に対して小田原出陣の準備をするよう命じた。

強大な秀吉軍との一戦に備え、北条氏も防備を急いだ。

秀吉軍を迎え討ち、本城小田原を守るため、山中・屏風山・宮城野・塔之峯・鷹の巣・湯坂山など箱根山の峯々に、城あるいは囲郭が築かれ、修理が行なわれた。

一二月になると、山田次郎左衛門の統轄下に領内の鋳物師に大砲の鋳造が命じられた。

この大砲鋳造に際しては、領下寺社の梵鐘が供出させられた形跡がある。

翌一五九〇(天正一八)年三月一日、秀吉はおよそ一五万といわれる大軍を率いて、京都を出発し、同月一九日、駿府城に入った。

質量ともに勝る秀吉軍は、同二九日箱根山麓にあり、小田原防衛の要であった山中城を攻め落した。

城将松田康長は戦死し、加勢のため在城していた玉縄城主氏勝は敗走した。

秀吉軍は箱根山に陣を進めた。秀吉の命を受けて参陣した家康は、四月一日、鷹の巣城を攻め、ついで宮城野城を攻略し、四月五日には秀吉は、小田原北条氏の菩提寺早雲寺に入り、そこに本陣を置いた。

北条氏の滅亡

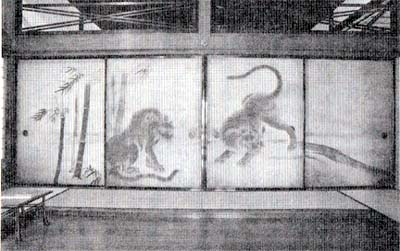

その時代早雲寺は、長老明叟宗普(みょうそうそうふ)を中心に運営されていた。

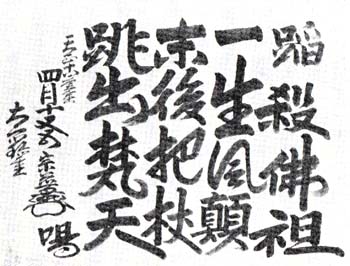

明叟は京都大徳寺や堺南宋寺の住職を歴任し、中央の情勢にも詳しく、秀吉と北条氏との和睦を説いた僧といわれているが、秀吉の小田原攻めが始り、秀吉軍が早雲寺に迫まると、小田原城中に入り、大旦那北条氏の滅亡を憂いつつ、四月一五日城中で断食自害した。

いまひとつの悲劇が秀吉在陣中の早雲寺で起った。

千利休の高弟山上宗二の惨殺である。

宗二は、利休茶道の真髄を伝える「山上宗谷記」の著者として知られているが、秀吉の御茶頭の地位を追われ、牢人の身で小田原に来遊したのは、天正一四・五年の頃と思われる。

宗二は、小田原で板部岡江雪斎・皆川山城守ら北条氏の武将たちに茶道を教えた。 |

明叟宗普遺偈(天正18年、広徳寺蔵)

|

そして師利休が秀吉と同道し、早雲寺にいることを知り、早雲寺へ赴いた宗二は、秀吉と同座の茶席で、「御耳にあたる事、申(もうし)て」(長闇堂記)秀吉の怒りを買い、耳鼻をそがれ殺されたという。

早雲寺着陣と同時に築城を開始した石垣山城も六月中旬には完成し、秀吉は、同月二六日同城に移り、本格的な小田原城攻撃を開始した。

この間、玉縄・江戸・川越・岩槻・鉢形・八王子など北条氏の主な支城は次々と落城し、小田原城は孤立無援の状況に追い込まれていった。

七月五日、氏直は、ついに城を出て秀吉の軍門に降った。

同月一一目、氏政・氏照は城内の医師田村安栖宅で切腹自害した。

翌一二日、本城主氏直は、家康の懇願により一命を助けられて、高野山に追放されることになった。

七月二日、秀吉は小田原城に入り、関東八か国を家康に与えた。

こうして早雲以来五代、およそ一〇〇年にわたる北条氏の治世も、ここに終焉を迎えたのである。

top

****************************************

|