|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

一章 小田原の黎明(れいめい)

1 考古学から見た小田原

top

小田原の地勢

神奈川県西部の大市である小田原市の地勢を見よう。

同市は、箱根外輪山の東に開けた足柄(あしがら)平野を含み、南は相模灘(さがみなだ)に鋭く断崖をなす磯浜海岸が早川の対岸石垣山から真鶴(まなづる)岬まで続いている。

また東部には国府津(こうづ)から松田までの国鉄御殿場線にそった大磯丘陵の低い山なみが続き、その北の丹沢(たんざわ)山塊に連なる。

西方は、箱根連山の外輪山の山裾が隣接する南足柄市と本市の中心部(旧小田原町の市街地)まで迫っている。

中央低地の足柄平野は、狩川・酒匂(さかわ)川などの河川の沖積平野であるが、縄文文化のころ現在の等高線二〇メートルくらいの所あたりまでは、地質学上古酒匂湾とよばれる、海が入りこんでいたといわれている。

このような地形をもつ小田原市とその周辺地域に、先人がはじめて生活をいとなんだ様子は、考古学的な発掘とそこから知られる遺跡こ退物の語る処にまたねばならぬことはいうまでもない。

彼らは自然の条件の制約の中で、その自然と戦いながら暮しをきりひらいて行った。

自然を利用し、その恵みを人智が応用するような農耕生活が始まると、人々は、次に他の人々との戦いにまきこすれる。

日本最古の史書といわれる『古事記』が伝えるヤマトタケルの神話や四道将軍の物語などは、日本列島の中央地域に五世紀頃には成立していた大和朝廷の軍事力が、この周辺の国々に及んで来た過程を伝えるものであろう。

やがて箱根山塊の東は、「吾妻」とよけれ、相模国として、律令体制の古代国家の地方として位置づけられた。

奈良・平安時代、中央貴族の「匂うが如き」栄華は、実はこの地方の国々の農民たちの汗の結晶、労働の成果の上になり立っていた。

本章では、このようにしだいに中央権力の下に地方として掌握されていった当地方の様子を概観する。

おおむね紀元前後の縄文式文化早期の頃から、一二世紀の後半位までの期間である。

|

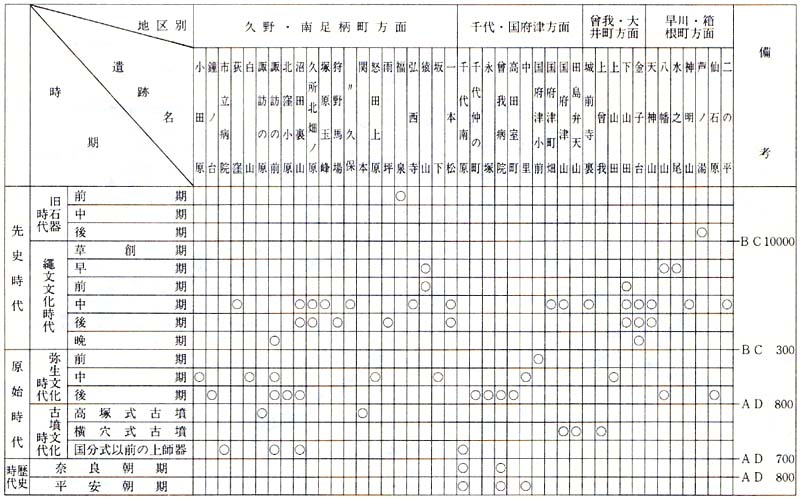

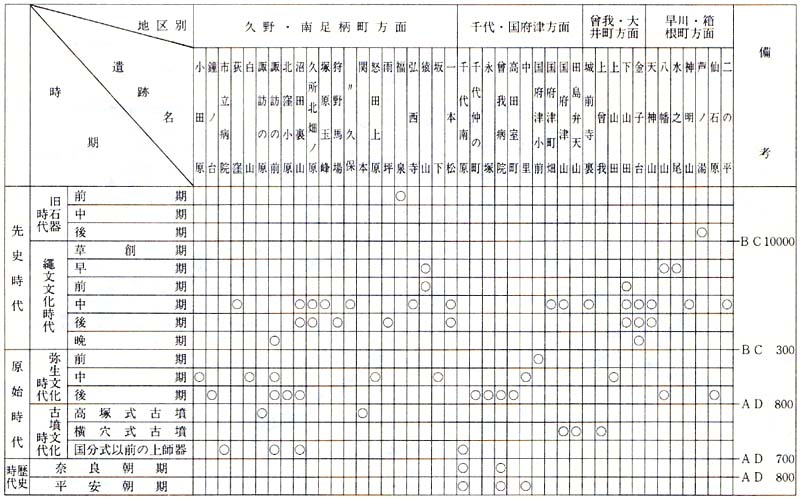

小田原とその周辺における主要遺跡編年表

|

遺跡の特色

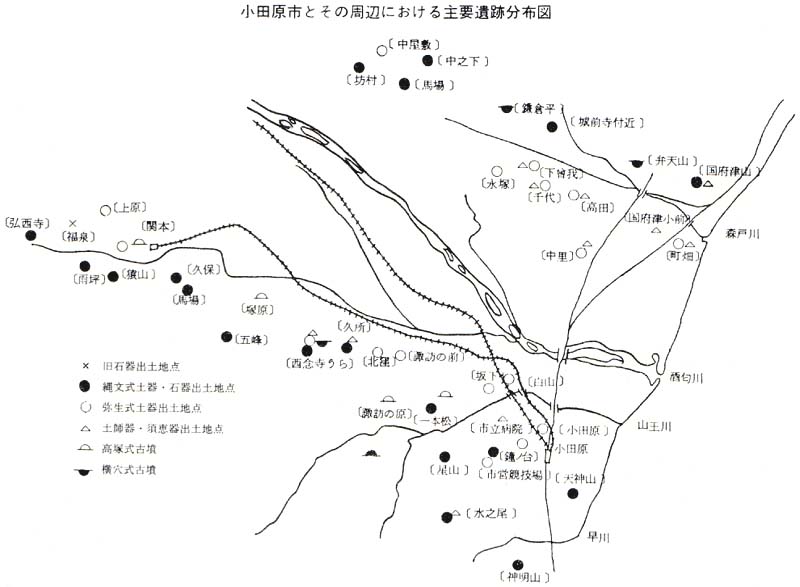

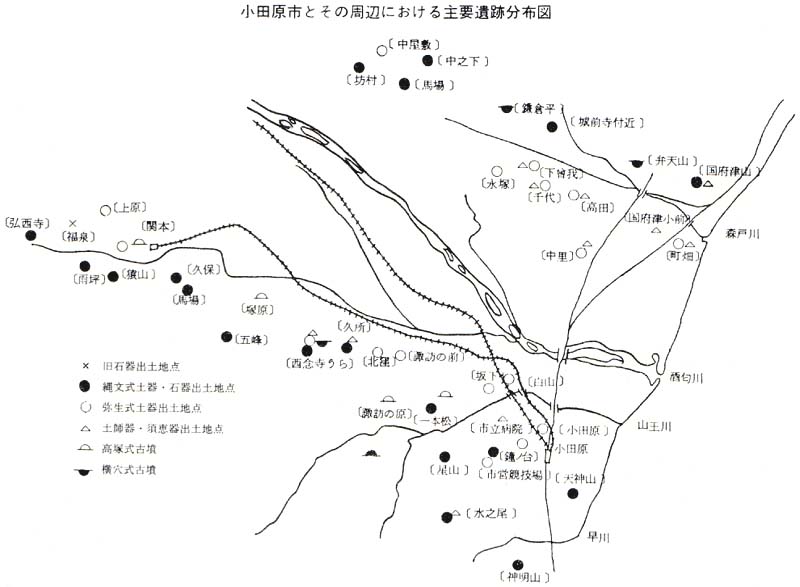

小田原市とその周辺において今までに発見・発掘・調査された遺跡の一覧表と地図を示すと、上の如くになる。

縄文式土器や石器を出土する地点が、南足柄市から当市中心部に向けて展開する箱根外輪山の山裾と、東北の大磯丘陵の各地の、比較的海抜の高い所に発見されていることがよく分る。

自然採集経済を主とした縄文文化は、その採集すべき恩恵を山林原野に求めたから、住居はおのずから高地にあった。

そしてこの時代について、珍らしいことに当地方には貝塚が発見されていない。

このことは、相模灘を形成する以前の古酒匂湾が貝の繁殖に適していなかった事情を推測させる。

弥生式文化の遺跡もまた、繩文式のそれよりやや低い所に見出されるとしても、なお山裾に多い。

中世の末期まで乱流していた中央低地の諸河川の氾濫のため、大規模な水田を含む、たとえば静岡県の登呂遺跡のような農耕集落は発達していなかったと思われる。

ただ、大磯丘陵の南辺に近く、水塚・千代台・高田などの小丘陵の縁辺部や下曾我一帯に弥生文化の痕跡が見出されること(上の地図参照)は注目されてよい。

この地帯は、土師器(はじき)とか須恵器(すえき)などをも出土しており、天神山山裾の現在の国鉄小田原駅裏手の小峯山・城山一帯とはちがった様子を示している。

久野古墳群

天神山という箱根連山の末端が海岸線に迫ったわずかな地域に、小田原の市街地が後世成立する。

それは東北の多古丘陵が狩川岸酒匂川の洪水を防ぐ役割を果した恩恵によってであろうが、その多古丘陵には群集墳が見られる。

また大磯丘陵には横穴古墳群が発見されている。

本来、古墳はその地域の支配者層の墳墓である。

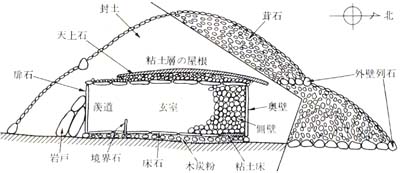

なかでも久野一号墳は、基底部の円周約一三〇メートル、直径約四〇メートル、高さ約八メートルの高塚式円墳 |

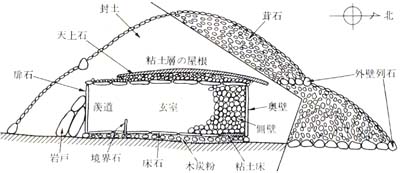

久野4号墳断面図

|

であり、同四号墳は直径二〇メートル、高さ三〜五メートルの二段式円墳で横六式石室をもち、玉類・鉄鏃・鉄直刀・土師器などが副葬されていた。

一応この地域に君臨した首長の墳基であることは疑いないが、それにしても、神奈川中央部の相模川流域の前方後円墳に比べると甚しく規模が小さく、それらに埋葬された首長たちの権力とは比べものにならぬほど低い支配力・経済力しかもっていなかったことが知られる。

「九十九塚」とか「久野百塚」とかいわれる小円墳群は、この地域の支配者層のものであることは疑いないが、決して壮大な権力の所有者のものではなかった。

このことは、当地方が、『先代旧事本紀(くじほんぎ)』にいう師長(しなが)国の後身であるという伝承と関連しよう。

相模国は、相武・師長の二国が大和朝廷に服属してまとめられたと伝えられているのであるが、相武国が相模川周辺の豪族たちの支配権をさすと考えると、足柄平野はそれよりは微弱な師長国の領域であったと見ることができるのである。

足柄峠に立って、ヤマトタケルは妻弟橘(おとたちばな)姫が身を投じて海路の平穏をもたらした走水(三浦水道)の海をふりかえり、「吾妻はや」といったという説話から、箱根から東を「あづま」というようになったと伝える。

もちろん伝承であるが、ヤマトタケルという一人の個人ではなく、多くの軍人・兵士が中央から東へと征服事業に進んで来た五世紀の歴史を、一人の英雄の物語にまとめたのがこの話である。

とすれば、足柄平野の丘陵地帯にあった小豪速からも、早い時期に中央の大和政権の支配下に属したことと思われる。

2 律令時代の小田原地方 top

千代廃寺址の語るもの

市内千代の千代台は大磯丘陵の西側にあり東西五〇〇メートル、南北約四〇〇メートルの独立台地である(最初の地図参照)。

縄文・弥生・土師・須恵などの土器が多数複合して出土しており、早くから集落が営まれたことを示しているが、ここの台上の小字の地名には観音屋敷・弥勒(みろく)畑・堂の後(しり)・塔の腰などが残り、さらに布目瓦などが発見され、古代の寺院の礎石も見つかっている。

おそらく奈良時代に入って鎮護国家のために全国各地に営まれた国分寺に類するものと推定されるが、近年東名高速道路の建設の際に松田町にそれらの古代瓦を焼成する瓦窯址も発見されたため、少なくとも、国家の地方統治機関の主導の下に建立がすすめられたものであることは否定できないものとなった。

ということは、この千代台の地に、足柄郡の中心があったことを物語っている。 |

千代廃寺址より出土の布目瓦

(小田原市立郷土文化館藏)

|

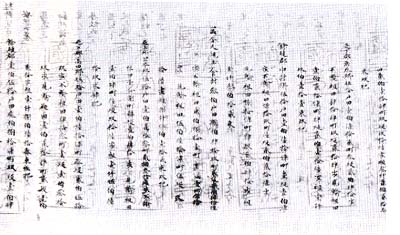

律令体制下においては、相模国の足柄には上・下の二郡があり、上郡には高家・桜井・岡本・伴郡・余戸、駅家が、下郡には高田・和戸・飯田・垂氷・足柄・駅家があったことが一〇世紀に編さんされた『倭名類聚鈔』に載せられているが、それは八世紀の奈良時代の様子を示していると見て差支えない。

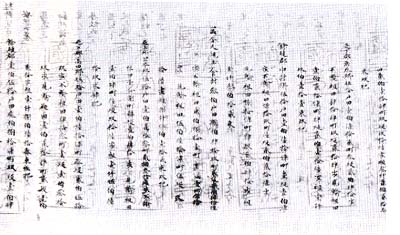

他の史料を見れば、足(柄)上郡大伴郷の五十烟(ごじゅうえん)の戸が四天王寺の封戸として施入(せにゅう)されたと伝え、また、天平七(七三五)年の「相模国封戸租(ふこそ)交易帳」には、足下郡垂水郷五十戸が光明皇后の、上郡岡本郷と下郡高田郷の五十戸ずつが舎人(となり)親王の封戸(ふこ)にあてられていることが明白に示されている。

封戸とは、中央の貴族が特権として与えられた戸であり、その戸の納入する租稻を自己の収入としうるものであって、決して領地ではない。

これらの戸が納める租が郡司・国司の手を経て集められ、平城京に送られたのである。

法隆寺の資財帳にも足(柄)下郡倭戸郷五十戸がこの寺の食封(jきふ)となっていることが見えるから、この足柄上・下二郡は古代貴族や寺院の経済の地盤であったことは確かである。そしてそれらの租稻を収奪する郡司の館や |

相模国封戸租交易帳

(部分、正倉院蔵。『神奈川県史』資料篇1付録より)

|

役所は、あるいはこの千代台付近に営まれていたのではあるまいか。

曾我病院裏手の遺跡を発掘調査(昭三五・三六)した折、井戸桁の遺構などと共に、木簡六点が発見されたと報告書(一九七三年、国学院考古学資料室要覧)にある。

平城京に荷物を送る時の附札らしいものであるが、残念ながらその木簡に記された文字は判読不能であった。

しかし、木簡が出土すること自体、その土地が政治的に文化的に果した役割が高かったことを示している。

千代は弓削道鏡(ゆげのどうきょう)の食封の地であって、孝謙(こうけん)天皇の命令で唐僧鑑真(がんじん)がもたらした秘仏十一面観音を道鏡がここに建立した寺院の本尊とした。

これが千代観音で、のち八三〇(天長七)年に飯泉に移された、というのが飯泉観音の縁起の伝える所である。

坂東三十三観音の第五番の札所である飯泉観音(勝福寺)に今日伝わる観音像は平安中期以降のものであり、おそらく観音信仰が盛んとなった鎌倉時代中頃以降に作られた縁起であろう。

食封の根拠になる史料もないことなとがら、そのまま事実と見ることはできないが、奈良時代の国家鎮護の仏教寺院が衰退し、やがて民衆の信仰によって再生してゆく姿だけは想定して差支えないであろう。

足柄峠と旅人たち

都と地方を結ぶ幹線道路すなわち官道は、駿河国横走(よこばしり)駅(御殿場市)から竹ノ下を経て足柄峠をこえ、当国の坂本(今の関本)に来た。

そして箕輪駅(伊勢原市比々多付近)を経て海老名(えびな)の国府に通じていた。

もっとも相模国の国府は平安時代には海岸の二宮・大磯の中間地点の国府新宿付近に移転しているから、その頃には大磯丘陵を六本松峠でこえるか、あるいは国府津の小総駅(おぶさのうまや)から海岸ぞいに行く場合もあったと思われる。

足柄峠が難所であったことは、後年この峠をこえて京に帰った菅原孝標(たかすえ)の娘の書いた『更級(さらしな)日記』にもあるが、この官道を往来するものはすべて官命によって役人や、律令体制の中で防人(さきもり)・衛士(えじ)・輸送夫などの労役を負担する農民などであった。

いわば公用の旅であって、今日のような自由なものではない。先に示した『封戸租交易帳』に載せられた相模国各地から集められた貢納物は、国府の役人の宰領のもとに農民の労役によってはるばる奈良の調邸にまで運ばれて行った。

すでにみかんが当国の特産物として輸送されていたことがわかっている。官道の各地に設けられた駅の駅馬は、このように、都と地方を往来する各種の官人貴族の効用のために用意されていたものであった。

一〇二〇(寛仁四)年の三月、足柄峠を越えて国司の大江公資(きみより)とその妻相模(さがみ)が赴任して来た。

のちに小倉百人一首の中に、「恨みわびほさぬ袖だにあるものを恋に朽ちなん名こそ惜しけれ」の一首が採用されている歌才のきこえの高い相模は、当時二〇歳をわずかにこえた若さであった。

彼女は、四年間の夫の在任中、箱根権現に詣でて「箱根百首」を残し、日向薬師(伊勢原市)や伊豆山の走湯権現などにも参詣しているが、その多くの和歌を見ると、一日も早く都に還りたい、若いうちにあの華やかな宮廷の社交生活のあけくれの中に戻りたいという歌がほとんどである。

貴族の一人である彼女にとってみれば、相模国は文化のない野蛮な、住むべき所ではなかったのである。

早河庄と武士

しかし、夫の大江公資にとってみれば、相模国での生活は少し様子からかう。

彼は在任の四年間、国司という地方の最高の権力者の地位を利用して、もっぱら自分の財産の獲得に精を出した。

平安時代の中期以降の地方官の国司は、「受領(じゅりょう)ハ倒レル所ニ土ヲ掴(つか)メ」という諺示あったくらい、どこでも誰でもその地位を利用して蓄財に励んだ。

京都に居ても摂関家藤原氏ほどの名門でない中流貴族の出身である彼らは、こうして家領を手中に入れるのである。

大江公資は、おそらくそれまでは国衙領であった足柄下郡の地に、日に河庄という荘園を作り出し、それを自分のものとした。

その手順はこうである。

まず、下郡の田地とその周辺の山林を牧と袮して囲いこみ、私財を投じて浮浪人などを集め荒野を開発させる。

開発がある程度進行して生産物を徴収できるようになると、八世紀に発令された墾田永代私有令にもとづいて私有地とし農民に年貢を課す。

もちろんその一部は国衙に納め、残りの大半を自分のものとすると同時に、そのような荘園としての成立と認可を国衙に申請する。

許可する国衙の長官は国司である自分であるから、話はたやすい。

こうして早河牧は公資の私領となってしまうのである。

もちろん、これは当時の荘園の成立の一般的コースを大胆に図式的に述べたものであって、早河庄に具休的な裏付け史料がある訳ではない。

実際の現地の管理や経営の責任者は、早河庄内の実力ある農民である。

本来国家の土地であったそこには、一得(いっとく)・長尾・久富(ひさとみ)その他の担税能力をもつ農民が居て、彼らが占有して来た田地はその名をつけて一得名・長尾名・久富名などとよばれるようになっていた。

これらの名田(みょうでん)をもつ名主(みょうしゅ)の有力者が下級の荘官として成長し、荘園領主としての公資の命をうけて耕作に従事し、年貢を納める体制を作りあげていた。

国司は、本来このような成立事情のあやしい荘園を摘発し、そこの生産物を国家の所有(正税)とする任務をもつ。

従って、公資は在任中にいくつかの根拠不明の荘園の摘発もしたであろう。

しかし彼が国司をやめて帰京すれば、早河庄の支配は不に安定となり、後任の国司に脅かされることが十分あり得る。

一〇二四(万寿元)年に都にかえった彼は、その後に赴任した遠江国でも同様に質侶(しとろ)牧を入手した。

そしてそことこの相模国の早川牧を、晩年の長暦年間(一〇三七〜四〇)に、民部卿藤原長家という家柄の高い貴族に寄進した。

つまり、名目上の荘園領主は摂関家としこれを本家と仰ぎ、自分はその下の領家職という立場に立ったのである。

こうすれば、国司がこの荘園を侵害することが避けられる。

藤原氏という権門の荘園に手をつける国司はないからである。

武士団の成長

このようにして相模国早河庄という荘園が足柄平野の西半に成立した。当時丸子河といった酒匂川の左岸には成田庄ができ、その北には大井庄があった。

相模国内を見れば、波多野庄(秦野市)・糟屋荘(伊勢原府)・大庭御厨(藤沢市・茅ヶ崎市)・河匂庄(二宮町)、二宮庄(二宮町)・山内庄(鎌倉市)・渋谷庄(町田市)など、各地に分布している。

もっとも、どれがどの貴族の荘園で、誰れが寄進したか、どのような経緯で成立したか、分らないものがほとんどである。

成田庄は藤原頼長の荘園で、保元の乱で彼が殺されたのち後白河院のものとなり、院がこれを新日技社に施入したということは分っていても、頼長の手に誰が寄進したかは分らない。

大井庄も延勝寺領であるということが知られるだけである。

先の早河庄にしても、その広さ、内部で働く農民の様子、その管理者は誰か、どのように経営していたかなどは皆目不明である。

しかし、このように一〇世紀から一一世紀にかけて地方の各地に荘園が拡大分布したことは、やがて荘園内の農村に住んでみずから武装した自衛力のある強力な農民を生み出すこととなった。

それが武士に他ならない。次章の鎌倉幕府創立に活躍する相模の武士は、いずれもこのような農村の中心に居た強力農民である。

保元の乱は、源為義・源義朝・平清盛など武門の棟梁が、院や藤原氏などの貴族の政争をその軍事力で解決した初めである。

『愚管抄』の著者慈円(じえん)は、この保元の乱以後日本は「武者(むさ)ノ世」となったといっている。

その源氏の家人として、相模国の山内首藤氏・波多野氏・三浦氏などの名が「保元物語」「平治物語」などに見える。

二宮の河匂庄の二宮氏や平塚辺の土屋氏などと兄弟の土肥氏がこの早川庄を地盤とした武士であったが、彼らはいずれも、川匂神社の祭祀を伝える中村庄の庄司の中村宗平の一族であった。

その中村宗平は古く一一四四(天養元)年に、藤沢市から茅ヶ崎市に跨(またが)って存在した大庭御厠(みくりや、御厠は伊勢神宮の荘園)に、若き源義朝の家人の一人として三浦吉明・和田助弘らと共に乱入し、神人を殺し、供祭物を奪うなどの乱暴を働いている。

しかもその行為は、相模国司の代官の命令に従って行なわれたものであった。

このように相模国の内部では、荘園に成長した武士を、棟梁が自分の武士団に組織する状況が進行していたのである。

源頼朝が平家追討の軍事力として期待したのは、このような各地の荘園に地盤をもつ武士団であった。

top

****************************************

|