|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

四章 江戸時代前期の小田原

1 大久保(初期)・稲葉時代の小田原藩

top

藩政の推移

一五九〇(天正一八)年八月、徳川家康によって大久保忠世(ただよ)が小田原城主に任ぜられた。

一六○三(慶長八)年には、家康が江戸幕府を開いて、いわゆる江戸時代が始まる。家康の部将であった大久保忠世の子忠隣(ただちか)は、父について小川原城主に任ぜられていたが、この年から譜代大名として活躍する。

彼は領内に二度にわたる検地を実施し、足柄平野の開発のために、酒匂川の治水に努力し、酒匂堰の開削も行なった。 酒匂川沿岸の新田村も成立する。

しかし一六一四(慶長一九)一月、同僚の本多氏との対立抗争に敗れ、忠隣は近江国(滋賀県)に五〇〇〇石を得て蟄居の身となった。

孫の忠職(ただもと)は所領を没収されて、武蔵国(埼玉県)騎西(きさい)城二万石のまま謹慎の身となったが、 |

初期大久保氏一族の墓(市内大久寺)

|

小田原城明け渡し後の忠隣の旧臣の中には、忠職のもとに身を寄せる者、城下周辺へ退く者、他への仕官を求める者など様々であった。

この間小田原北条氏時代の小代官を勤めた小土豪は、あるいは他の地を求めて移住したり、江戸へ出て町人となったりしたが、居住地でそのまま農民として土着する者がいた。

小田原領の村々の名主の中にもこうした旧小土豪が多く見出される。

忠隣が小田原城を追放された後は、諸大名・旗本が交代で城番を勤め、村々は幕府の代官が支配した。

箱根関所と箱根宿の設置もこの番城時代(一六一四〜一九、二三〜三二)であり、仙石原関所の設置も一六二六(嘉永三)年の小田原領代官八木治郎右衛門の申立てによっている。

一六一九(元和五)年から二三(同九)年までわずか四年間の阿部氏支配のあと、一六二六(寛永九)年から一六八五(貞享二)年までの五三年間小田原城にあって小田原領を支配したのが稲葉氏である。

正勝・正則・正通の三代で、いずれも幕府老中を勤めている。

正勝はわずか在城二年で没するが、その子の正則は病弱ながら一六三四(寛永一一)年から一六八三(天和二)年隠居するまで五○年間小田原城主として在城し、この間一六五八(万治元)年から一六八〇(延宝八)年まで二二年にわたって幕府老中を勤めている。

正則は一六四〇(寛永一七)年小田原地方(足柄上・下両郡)、一六四七(正保四)年〜一六五七(明暦三)年駿河国駿東郡に、さらに一六五八(万治元)年〜六一(同三)年小田原地方(足柄上・下両郡)にそれぞれ検地を実施し、年貢体制の整備および年貢増徴に大きな努力を払った。

また一六七一六寛文一二)年に小田原地方(足柄上・下両郡)、一六八〇(延宝八)年に駿東郡の各村に「村鏡」を作成提出させたが、これは領内把握のための基礎となるべきものであった。

現在残存の量は村数の半数以下であるが、江戸時代前半の藩領内を知る上で好個の史料となっている。

正則は新田開発にも意を用い、大久保氏が酒匂川流域に行なったのに対して、駿河国の領内の開発を町人に請負わせる形で援助した。

また大久保忠隣の小田原城追放後、家康・秀忠父子によって破壊された小田原城の復興に努め、天守閣・二ノ丸・三ノ丸の櫓・石垣・堀の整備復興を果した。 |

天正19年相州西郡西大友村検地帳(松島家文書)

|

早川の水を引く小田原用水の整備も正則の仕事であり、これに伴って城下町の割替を実施し、後の小田原町の基礎となる町割りを行なった。

武家屋敷と町人屋敷の確定、町境の設定、各町の役儀負担も正則時代に体系化されたと推測される。

正則はまた民衆統制に効果的な各宗派の有力寺院に対しても、寺領の保護に努め、みずから黄檗(おうばく)宗の紹太(しょうだい)寺を建立した。

寛永年間から天和年間という、小田原在城時の大部分を占める時期の藩主の動静を中心に記した「稲葉氏永代日記」によれば、正則は小田原に帰城すると、狩りにことよせて領内視察を行ない、御手船に乗って真鶴・湯河原方面にも立寄っている。

狩りの途中で田の草の放置を咎(とが)めたり、イルカを手取りにした少年に褒美を与えるなど民心の掌握に努め、城下の御用商人をも手厚く保護している。

正則の藩政は、長期の老中在任のため、小田原城に留守を預る家老・年寄に江戸から指示を与える形で進められることが多かったが、指示に対する家老らの報告を必らず求めている。

特に藩主在任期も長かったからか、家老田辺権太夫とのコンビは君臣をこえた交流が見られる。

しかし正勝の代に二万石から八万石へ、さらに正則の代に一一万三〇〇〇石へと急成長を遂げた大名であるだけに、家臣の統制に乱れが見られ、その経済生活にも不安定な者が多かった。

これに加えて老中としての出費もかさみ、財政難から領内村々の年貢増徴に意が注がれたが、これが農民の経営を苦しめる結果となり、年貢未納や救い米の出願が相次ぎ、子の正通の代には雑年貢の整備をせざるを得なくなった。

北条氏から大久保氏へ

一五八九(天正一八)年七月の小田原城落城は、北条氏の城下町として威勢を張っていた小田原の人々を悲歎のどん底に陥れた。

城下西はづれの板橋に住んでいた石工頭梁田中善左衛門は、北条時代に小田原城築城をはじめ数々の仕事を勤めて来ただけに、新しい城の主がどういう処置を講ずるか、ひたすら謹慎しながらうかがっていた。

謹慎というよりおびえて潜んでいたというのが真相らしい。

八月小田原城に入って焔硝蔵(えんしょうぐら、火薬庫)の石組みを見た徳川家康は、早速その石工を探し出すことを命じ、こうして北条氏の石工棟梁善左衛門が召出された。

彼は家康の命で江戸城石垣の石運搬を命ぜられ、配下の石工と共に築城の一部を担当することとなった。

この時大石運搬の船の着岸地となつたのが江戸小田原町の起源といわれている。

善左衛門は江戸に屋敷を与えられながら、小田原の板橋との二重生活を続け、後に板橋村を本拠として石工稼業に励むが、北条時代の城下町商人の中には、さびれた小田原を捨て、新興都市江戸を目ざした者も少なくなかった。

一部の人々が信じているように、小田原の町人が大挙して移住し、江戸の中核をなしたなどとは、お国自慢の域を出ない話であるが、当時町作りに力を入れていた家康に歓迎されたことは確かである。

後世の江戸麻布町一町だけの上層町人の由緒(ゆいしょ)調べでも、小田原出身の家が五軒以上を数える。

小田原の有力町人鎌倉屋が拝領した屋敷のあたりを鎌倉町といい、鎌倉河岸という地名も同じ鎌倉屋に由来するという説が小田原で唱えられているが、これは江戸築城に際して、鎌倉石を運び上げた河岸だというのが一般的である。

小田原を見捨てて江戸へと移住した町人と対照的に、新しい権力者にすがって小田原での地位を保とうとする町人もいた。

本町の蘆河氏や中村氏などがその代表である。両氏は小田原に入った家康に「つぼ」を献上し、代官小路・通小路(とおりこじ、本町の前身)・小笠原小路(唐人町の前身)の屋敷地の年貢を免除されている。

北条時代からの鋳物師(いもじ)である新宿(しんしゅく)の山田治郎左衛門も引続いてその業を継ぎ、同じ北条時代の初期にこの地に招かれて以後、武士的な待遇をうけていた外郎(ういろう)宇野氏や、美濃国(岐阜県)から移住して食品業を営んだ美濃屋も、小田原にとどまった家々であった。

中には本陣を勤める清水氏のように、もとは北条氏の家臣で、伊豆下田の城主であったのが、江戸時代に入って小田原に住み、本陣としての地位を占めた者もいた。

この新天地を求めて他地域から移住して来た中には、一旦小田原城下や周辺に落着いた後、新たに設けられた箱根宿小田原町の本陣へと再度の転身を図った川田・石内・又原の三氏のような場合もある。

天正一八年の関東における北条氏から徳川氏(その配下としての小田原城主大久保氏)への交代は、敗戦による勝利者の進駐であったが、城下町の維持および戦乱に荒れた領内農村の復興は、新しい支配者にとって、ぜひとも果さなければならない課題であった。

それだけに非戦闘員としての一般の町人や農民にとっては、別に苛酷な運命が待ちうけているわけではなく、むしろ時が経つと共に、安穏な生活が到来したことであろう。

天正一八年八月、家康に命ぜられて小田原城を預ることとなった大久保氏は、何よりも大軍の攻囲に荒された土地を支配地としただけに、戦乱のあと始末と新しい秩序の確立は焦眉の急であった。

翌一五九一(天正一九)年に大久保氏が実施した検地の結果を見ても、「永荒地」(えいあれち)や「永不地」(えいふち)とよぶ、耕作不可能の田や畑が多く見られ、中には耕作主不在の土地も少なくなかった。

小田原攻めの爪跡がこんなところにも見られた。

大久保忠世とその子忠隣の二代に渡る初期大久保氏の時代には、政策として特に農村の復興が大きくかかげられた。

まず足柄平野を時に水びたしにする酒匂川の流路を確定するため、岩流瀬(がらぜ)や大口(おおくち)付近(南足柄市と山北町との境にある大口橋の辺り)に大堤防を築く上木工事が行なわれた。

続いて酒匂川東部の高台の畑を水田に変えるため、西大井村(上郡大井町)から酒匂川を引入れ、国府津村まで約一〇キロメートルに及ぶ酒匂堰を切り開いた。

日蓮宗の信仰厚い大久保氏は、大口堤の築造の際は千代村の蓮華寺に祈祷を命ずると共に、同寺に本拠を設け、家老天野金大夫・大久保権右衛門らを直接の監督者に命じている。

酒匂堰工事では、酒匂村の妙蓮寺に新堰成功のための祈願を依頼している。酒匂堰以後に一六四九(慶安二)年に取入口が金手村に延びて、さらに灌漑面積を広げた。

堰の支流まで含めると、この用水の恩恵をうける村々は二二ヵ村に及んでおり、この用水が足柄平野東部の生産力の増強に果した役割はまことに大きいものがある(酒井茂男「酒匂川の沿革と氾濫の歴史」)。

用水の開削と共に、新田開発にも大久保氏の功績が認められる。 |

酒匂堰(市内千代)

|

小田原市内下新田の神谷家には、北条時代から江戸時代初期にかけての古文書数点が、一九二三(天正一二)年の関東大地震の災害をもくぐりぬけて保存し続けられてきた。

そこには大久保忠隣の時代に鴨宮新田と呼ばれた地がすでに開かれており、同新田の名主を勤めた同家の先祖長兵衛に対し、新たに牢(ろう、浪)人を入植させることについての優遇措置が定められている。

時代は一六一○(慶長一六)年であるから、北条氏が豊臣秀吉の軍門に降って二〇年を経ており、牢人の身分についてはっきりした断定はできないが、酒匂川の流路が確定するにつれて、川下の地域に新田が開発されていく様子が知られる。

下新田の東にある酒匂郷の北端にも、すでに北条時代より新田開発がはじめられており、特に慶長年間に本格的に開発が進み、新屋(あらや)村という新田村を形作るに至っている。

この地は後に中里村と呼ばれるようになるが、これらの経緯も同村の旧名主の子孫である原家に伝存する古文書によって知ることができる。

こうした開発には、農民の動員や開墾中の食糧の確保が大事で、そこにも小田原城主大久保氏の積極的な保護の手が背後に感じられる。

大久保忠世は関東一帯の支配を秀吉に命ぜられた徳川家康の古くからの家臣であり、その家康は小田原北条氏を滅ぼした秀吉に臣下の礼をとる一大名であった。

やがて一五九八(慶長三)年二度目の朝鮮出兵の最中に秀吉が病没し、一六○○(同五)年関ヶ原の戦の後、家康の天下統一の覇権が確立した。

一六○三(同八)年江戸に幕府が開かれた。

小田原城主大久保氏(忠世が没して忠隣が当主となる)も譜代(ふだい)大名(三河以来の家康の家臣)の一方の旗頭として活躍するようになった。

殊に忠隣は江戸にあって二代将軍秀忠付の老職(後の老中)として行動しており、小田原領内の政治は天野金大夫・大久保権右衛門・田中九郎右衛門らの家老が推進していた。

当時城主と家臣との関係は密接であり、三河時代に貧苦の生活を分かち合った体験がなまなましく生きていた。

後に文化年間大久保忠真が先祖からいい伝えとして語ったところによれば、忠隣は一ヵ月に日を定めて終日絶食する習慣があったという。

それは一つには断食に耐える修錬であり、一つにはこうして節約した飯米を後の用にあてるために貯蔵するところにあったと語ったことが、九州松浦(まつら)藩主松浦静山の『甲子夜話』(かつしやわ)に記されている。

忠世・忠隣の時代は、まだまだ戦国の気風が残り、これを維持していこうという心組みが見られたのであろう。

その忠隣も、やがて慶長末年に至って、家康の寵臣本多正信との間に勢力争いが生じ、おそらくはこれが原因となって、一六一四(慶長一九)年一月小田原城追放という処分をうけることとなった。

忠隣自身は近江国(滋賀県)で井伊氏に預けられる身となり、家臣は城下追放という転落の運命をたどった。

北条氏の滅亡からわずか二五年を経て、小田原城下はまたしても城主の悲運をまともに蒙ることとなり、町人の中にも悲歎に打ちひしがれる者も少なくなかったことであろう。

稲葉正則と紹太寺

一六三四(寛永一一)年四月、稲葉正則は始めて小田原の土を踏んだ。

この年一月父正勝が死に、跡を継いだ正則はわずか七歳であった。

六月将軍家光が京都へ上る際、小田原城に立寄ったが、正勝を寵愛していた家光は、幼少の後継者を盛立てるため、家臣四人に後見役を命じた。

この家光の異常なほどの心くばりは、幼年の頃から身辺に詰めていた正勝の死を惜しんだことと同時に、乳母春日局(かすがのつぼね)の縁に連なることにも由来していた。

春日局は稻葉正成の二度目の妻であり、京都で正勝を生んでのち不縁となり、その後二代将軍秀忠夫妻が家光の乳母を募っていたのに応じて江戸城へ入ったのであった。

家光が忠長らの兄弟を抑えて将軍職についたのは、春日局の努力も一因とされ、子の正勝は八歳にしてすでに家光に仕える身となった。

彼は二八歳にして老中にまで進むが、父正成から継いだ二万石から八万五〇〇〇石への異例の加増も、母の後立てと正勝自身の才覚によるであろう。

その子の正則の経歴を見ると、祖母春日局の威光は歴然たるものが感じられる。

『新編相模国風土記稿』によれば、正則は一六三五 (寛永一二)年父母の追福のために、城下の山角町北に紹太寺を建立したという(父正勝の法号は紹太居士)。

城下近郊の飯泉村近くに一〇〇石の新田を開発して寺の維持費にあてたが、この新田の広さから見ても、寺の規模の大きさが偲ばれよう。

もちろん寛永一二年当時正則はまだ九歳であり、彼自身の意志が強く働いたとも思えないが、この寺の山号がはじめ麟祥(りんしょう)山と称したのは、春日局の菩提(ぼだい)寺が江戸・京都ともに麟祥寺であることと符合して、ここにも春日局の存在が強く影を落としている。

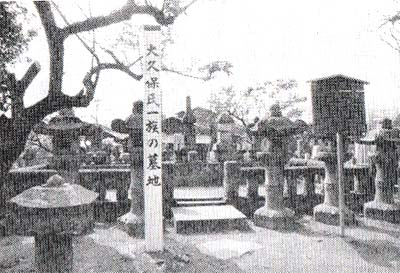

この紹太寺は一六六九(寛文九)年城下西郊の入生田(いりうだ)村の地に移って長興山紹太寺となる(移転前の紹太寺の地は現在の玉伝寺辺りではなかったろうか)。

その際正則は寺を臨済宗から黄檗宗にかえ京都黄撃宗本山万福寺より鉄牛和尚を請うて開山に迎えている。

同寺は寺域東西一四町七〇間余(約一六五三メートル)・南北一〇町一六間余(約一二二〇メートル)で、面積約五五万七〇〇〇坪(約一八六ヘクタール)、もしこれを平地としてみると、当時足柄上・下両郡で最も広かった久野村の田畑面積の一・五倍ほどの広さとなるわけで、その規模の広大さがうかがわれる。

総門は東海道に面しており、入ってすぐの噴水と共に、ドイツ人医師ケンペルが嘆賞したのは、移転してから三〇年後のことであった。

門から本堂などの地点まで約六五〇メートル、三六〇の石段を登りきって、仏殿・禅堂・斎堂・経蔵・鐘楼・開山堂・庫裏が並び、書院の北には川が流れ、滝が音を立てて落ち、与内には五つの子院が立ち並んでいた。

残念ながら伽藍のほとんどは幕末に消失し、総門も一九一五(大正四)年の失火で姿を消し、わずかに稲葉氏一族の墓のみ昔の面影を残しているが(墓は正則と正通の継室の二基のみで、他はすべて供養塔)、関東では数少ない黄檗宗の大寺として、幕府老中正則の建立として、当年の威勢は他を圧するものがあったであろう。 正則の鉄牛和尚に対する帰依は深く、しばしば江戸屋敷にも招いて教えをうけていた。

ただし黄檗宗そのものは江戸時代唯一つの創始宗派であるが、その評価ほまちまちで、九州大名松浦静山などは、「隠元にあざむかれて黄檗宗となった大名が多い」とけなしている。 祖母の春日局の菩提寺は臨済宗であるから、正則もさしずめ「あざむかれた」一人であろうか。 |

江戸時代末期の紹太寺絵図

(小田原市立図書館蔵)

|

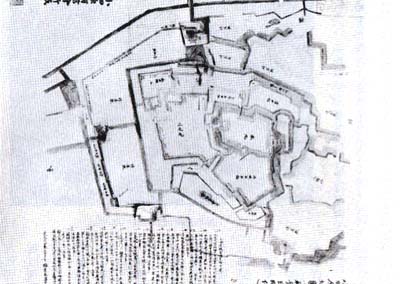

小田原城の縄張り

小田原城を訪ねる場合、人々はたいてい駅から東海道本線に沿って東南へ向い、市営球場を左に見て天守閣にのぼり、三層の勾欄(こうらん)から箱根山と相模湾、足眄平野から丹沢・大山を一望して帰路につく。

天守閣が観光小田原の目玉であり、箱根や湯河原温泉の往きか帰りかに立寄る人々にとっては、時間的に止むを得ないコースといえよう。

しかし前章までの説明で、小田原城が室町時代末期から江戸時代の終りまで約四五〇年の歴史を知っているとすれば、これは余りにも「通過的」な史跡見学ではなかろうか。

駅から天守閣までのコースに、歴史的な変遷を簡潔に記す史跡案内の見当らないのも、歴史的都市らしからぬところといえよう。

さて小田原城の起源については前章で触れたから、ここでは江戸時代に入ってからの城の様子を述べてみよう。 |

旧小田原城門(飯田岡高橋謙作邸)

|

まず城への入口――大手であるが、これは北条時代の中期までは蓮池(はすいけ)口(現在の専売公社付近)であったが、その後欄干(らんかん)橋口(箱根口)へと大きく変った。

東海道に直接続く場所へと移動したのであり、その点で一九七九(昭和五四)年に一部が発掘されたまま打ち捨てられた箱根口大堀の遺構は大変貴重なものであった。

当時の城の規模であるが、北条時代に現在の二の丸から三の丸へと拡大されたまま江戸時代にうけつがれた。

しかし大久保忠隣改易を機として、家康の手で北条氏末期の大外郭の櫓などと共に、門や石垣が破壊された。

これをもとの状態に復旧させながら、さらに全体的に整備したのは、稲葉時代も末期の延宝・天和(一六八〇年前後)の時期であった。

大手門も欄干口から東へ移動し、現在の鐘撞(かねつき)堂と裁判所の間の道路上に設けられた。

城が江戸に向って開かれるようになったのである。

大手門を入って内濠へ向って進むと三の丸に達する。

ここには道の左右に家老クラスの屋敷や御用所が立ち並んでいた。

内濠の土橋を渡ると、馬出(うまだし)門から馬屋郭(うまやぐるわ)に入る。

一方上方方面からは、欄干口(箱根口門)からお茶壺橋を渡り、右へ曲って捨郭(すてぐるわ、周辺と孤立した郭)に出、その先で大手側から入った馬屋郭と合流する。

ここから二の丸へは銅(あかがね)門をくぐって入ることとなり、そこに城主の屋敷と奥に評定所や地方役所が続いていた。

二の丸は城内の枢要な地域であり、門の出入りも厳重に管理されていた。

二の丸から本丸へは九輪(くりん)橋を渡り、常盤木(ときわぎ)門をくぐってのぼる。

ここには初期には城主の御殿があり、天守閣がその一番西にそびえていたが、本丸はしだいに城内での重要な地位を失っていく。

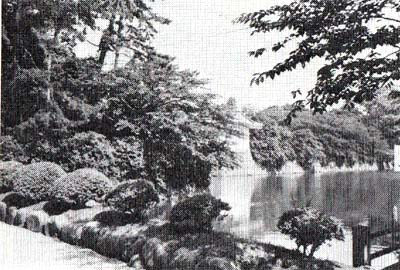

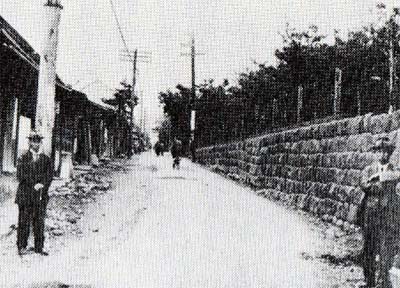

旧小田原城南郭(櫓の左に家老服部家の門が見える) |

旧小田原城内濠より二の丸跡 |

一方、九輪橋の手前を左に折れると南郭(みなみぐるわ)に出る。

ここには内濠に面して東西両端に櫓が設けられ、将軍御用のお茶壺を安置するところからお茶壺郭という別称もある。

南郭の西は鍛冶(かじ)郭であり、この辺りは本丸との間に空堀がめぐらされ、これはさらにその西側の現在の東海道本線の地域にまで広がっていた。

本丸から北への降り口には鉄門があり、ここを降ると城米郭に出る。

現在の市営球場の地点である。この郭の西側には焔硝蔵(えんしょうぐら)があったとされる。

城米郭のさらに北には二の丸評定所があり、最近旭ヶ丘高校校庭内でその遺構が発掘された。その南は弁財天島の浮ぶ池であり、二の丸外の内濠と連なっている。

内濠と外濠の間が三の丸であるが、重臣の屋敷や御用所の並ぶ東側に対して、南側には広い郭が入り、外豪の土手には松と杉が交互に植えられ、東海道からはこれらの松・杉を越して天守閣が望まれた。

この三の丸郭の土手寄りに、後年に至って藩校集成館(現本町小学校校庭)が設立される。

天守閣を西端にした本丸と城米郭・鍛冶郭を結ぶ線の西側には空堀が続いているが、そのさらに西の高台の部分に移ると、ここには現在にまで残る椎(しい)や樫(かし)の群落が茂り、北条氏以前の城が位置していたのにふさわしい天嶮の地である。

現在の県立小田原高校の東側の八幡山が古郭として、小田原城の原点と考えられるのも、地勢からして十分うなずけるところであり、周辺に空濠がめぐらされ、これが北から東へと続いて、二の丸北の空濠へと連結している。

その点小田原城の中心が東に移動しながら、城の原点としての古郭を十分に生かした構築であったことを示している。

八幡山古郭の西奥には土塁と空濠が南北に走り、この辺りの出入禁止の御留(おとめ)林には、代々の山守りが屋敷を構えていた。

土塁と空濠の一部は慰霊塔裏に最もよく保存されている。

これらの地域は北条氏末期に完成された大外郭によって外部と遮断されている。

この大外郭は東は延々と蓮上院裏から江戸口まで続き、南は板橋口へ降り、さらに早川の河口へまで伸び、海岸に沿って東へ連なり、江戸口に達している。

その周囲の長さは約一〇キロメートルで、文字通り城下町小田原を囲繞(いにょう=取囲む)する大規模なものであった。

|

旧小田原城二の丸隅櫓

城普請の記録

以上ざっと小田原城の模様を見たが、これらがどのようにして作られて行ったかについては、記録はきわめて乏しい。

城の石積み工事に欠かせない石工(いしく)は、城下の板橋村に石屋善左衛門以下がおり、城大工にしても、すでに一六〇四(慶長九)年に大久保氏配下の大工が彦根城天守閣工事に参加している事実からして、これまた城下に居住していたことが十分考えられる(大工町という町名の由来も一応頭におくこととしよう)。 しかし肝心の作事(工事)となると、断片的なことしか分らない。

一六三三(寛永一〇)年将軍家光を迎えた小田原城には、天守が存在していたことが知られており、小田原城惣郭の完成は、一六三一六寛永九)年小田原城主となった稲葉正勝(翌年死亡)とその子正則の父子によってなされたことが知られている程度である。 |

稲葉時代の小田原城図(小田原市立図書館蔵)

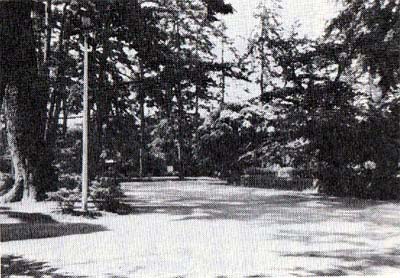

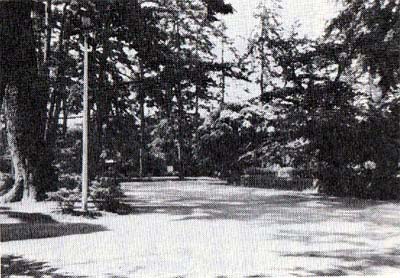

旧小田原城厩郭(水の公園)

|

この間一六三三(寛永一〇)年一月二一〜二二日の大地震によって工事は中断されるが、この稲葉氏によって行なわれた工事の最終完成時の記録の一部が、正則の行動を詳細に記した「稲葉氏永代日記」に見られるので、次にこれを紹介して、工事の模様をしのんでみよう。

一六七一六寛文一二)年一一月二三日、稲葉正則から幕府に伺書が提出され、小田原城修復の許可を得て、実際に工事に着手したのは翌一六七三(延宝元)年であるが、「日記」によれば、同年二月一日城普請の下奉行(したぶぎょう)として六人の家臣が任ぜられている。工事の箇所が二の丸の郭六ヵ所であったから、この六人が各箇所の責任者となったと思われるが、工事全体の指揮は普請奉行飯沼仁右衛門が当った。

二月に工事に着手して、四月には小田原在住の家臣の中で、江戸の藩主邸に交代で出る二〇〇石取り以上の者は、小田原で城普請の役を勤めるため、江戸勤務を免除されている。

また七月には江戸勤務の一〇〇石取り以上の家臣に対して、四月一日から六月二九日まで八七日分の歩金(ぶきん)として、金二八両三分と銀六匁三分を取立てている。

藩士の醵出金てある。城普請は幕府からの支出と考えられるが、藩もかなりの出費をしていることがうかがえる。

この工事の終りについては記事が見当らない。

ただ一六七四(延宝二)年一二月に、普請奉行の飯沼が「普請御用」のために江戸へ下っており、七三年六月、七四年五月、九月の四回にわたって七人の奉行に塩漬の鳥・干鱈(ひだら)・晒(さらし=白い布)などが慰労として給されていたのが、翌年五月には、下奉行六人のほか足軽組の小頭と平の者一九人および大工など一四人へ金・銀・時服などが給されている。

このことから工事は一六七五(延宝三)年の春に終ったと見ることができる。

翌々年今度は天守の修復が行なわれる。この時は正式な伺の必要はないということで、実施したのは正則の子正通の婚儀が終る四月過ぎであった。

この年六月三の丸土手の工事以後、土手の並木として松を植えるよう指示が出たが、不用心のため幅二・三尺に高さ六尺五寸ほどの杉の生垣を間に連ねるよう指示がなされた。

この松の木が現在中央郵便局裏や木町小学校校庭に現存するものであることが知られる。

城の工事は引続き一六八〇(延宝八)年一〇月、城米郭の北や雷郭(鍛冶郭)の南、箱根口櫓門の脇西の三ヵ所の土手修復及び一六八二(天和二)年六月の位置不明の土手修復が「日記」に記されている。

稲葉氏はこのあと一六八五(貞享二)年に越後高田城に転封しており、以後大久保氏の時代になって、一七〇三(元禄一六)年まで城普請の記事は見当らない。

その点稲葉氏の小田原在城時代が、江戸時代における小田原城の完成期と見ることができる。

2 小田原の町人生活 top

城下町小田原

北条時代の小田原の城下は、町と小路から成っており、これに船方村のような村も打ち交っていたことは、すでに見た通りである。

江戸時代に入っても、城下町の規模がすぐに拡大されたとは、その領地の広さから見ても到底考えられない。

そうした意味では、稲葉氏が城主となってすぐの寛永一〇年代に、城の整備と共に町割りをも行なったという記録(「風土記稿」)は、後の時代のものとはいえ、江戸時代の整備された城下町小田原の成立を示唆する有力な手がかりである。

北条時代に開かれたという小田原用水も、実は町人の用水として完備するのは、稲葉時代の承応年間と見られる。

東海道が諸大名の参勤交代と共に発達し、これと共に宿泊施設としての宿場町を必要不可欠のものとして出現させたのであるが、この宿場の出現と小田原が城下町として整備されていったのがちょうど同じ時期に当るわけで、両者の要素が複雑にからみ合っているところが小田原の特色といえるのである。

稲葉時代の町割りは、武家屋敷と町人町とをはっきりと画定する一種の都市計画であった。

まず城を囲むようにして武家屋敷を配置した。

それは重臣クラスから中堅クラスが同心円的に拡がり、さらに城下町の出入口に足軽長屋を設けるという形は、他の城下町と似ている。

ただしこれらの武家町には町名のないのが特色で、多くは通りの名を代用していた。

この通りが北条時代以来の「小路」である。城下の南側、東海道のさらに南に第一線級の家臣の住む一地域があるが、これはそのまん中を通る西海地小路を町の呼称として用いている。

この小路に至る東海道からの縦の小路は、東から安斎小路・狩野殿小路・諸白小路・天神小路・御厩小路と並んでおり、これはそのまま地域名として用いられている。

西海地小路の南西部のお花畑と呼ばれる一画には、城主の下屋敷的な施設が設けられ、参勤大名の接待や城主の乗馬・水泳・鉄砲などの稽古が行なわれていた場所であり、鉄砲の稽古には藩士の妻子も招待されたりしている。

大久保氏の末期にはここは御浜御殿と呼ばれていた。

東海道の江戸口に近い北側の部分は、足軽長屋と下級藩士の住居で、七枚橋・八反畑・花の木・大新馬場などという呼称が用いられ、上方口の手前の山角町続きの足軽長屋と共に、郡奉行・寺社奉行などの配下となって活躍する地方代官およびさらにその配下となって領内村々を巡回して、直接農民と接触する手代(てだい)・手付(てつけ)などと呼ばれる人々が集住していた。

藩士たちは主君である藩主(大名)から俸禄を給されており、それは大まかにいうと知行(ちぎょう)取りと切米(きりまい)取りとに分かれていた。 |

お花畑の旧小田原城浜御殿跡(市内早川口)

|

知行取りは現在の職員録ともいうべき「藩士順席帳」に登録される家臣であり、切米取りは一部は順席帳に名を連ねでいるが、多くは足軽と呼ばれる下層の藩士であった(外に扶持人(ふちにん)といって何人扶持かの現米を支給される藩士がいるが、これは隠居または家督相続以前の長男で藩の職務に従事している者が多い)。

知行取りの内の上層家臣の中には、屋敷に故人の家来を置いて家務をとりしきらせており、藩主から見て陪臣(ばいしん、家臣のさらに家来)と呼ばれる彼らは、主人の屋敷の一画に長屋を与えられて生活していた。

上級・下級を問わず、ほとんどの家臣の屋敷には、生垣のほかに果樹が植えられ、さらに菜園も設けられていた。

俸祿として支給される米と共に、日常の食料の基本となるものは自給自足であった。

衣服も自家で織り、手作りで仕立てることが多かったが、しだいに生活水準の向上と共に、衣食に購買の風が見られ、そこに城下町商人にとって有力な消費者層が形成されるようになっていった。

町人町の構成

次に町人町に移ろう。

東海道に面した通り町九町、これに平行または直行して走る脇町一〇町の計一九町が町人の住む町であり、これと城下北部の谷津(やつ)村(大外郭の内側)を加えた地域が小田原の府内(ふない)と呼ばれた。

城下町には農民は居住しなかったから、一九ヵ町の町人は、宿場町としての要素もからんで旅籠(はたご)業や旅人相手の土産(みやげ)屋・飲食業、その他町人用の食料品商・衣料商・雑貨商といった商人、また特に相模湾という漁場を控えた町として、漁業に従事する海士(あま)方と陸揚げされる魚を商う魚座商人がおり、ほかに様々な道具の製作に従事する職人たちから成っていた。

もちろん商人といっても、たとえば初期に知られる外郎(ういろう)や熊沢屋・鎌倉屋・柴田屋・嶋屋・入木屋などという、城下町の町人ばかりでなく、藩を相手に取引きを行ない、領内農村の小商人への卸売りにも手をのばす少数の大商人がいたが、振売(ふりうり)・棒袋振(ぼてぶり)と呼ばれる行商人の方が多かった。

また職人たちは各業種に応じて棟梁の下にまとめられ、御用と称する公役を果しながら、建築関係のほか日常諸道具の製作などで生計を立てていた。

親方に支配される職人の多くは、日雇い的な暮らしぶりで、住居も往還(おうかん)に面した町人の屋敷内の裏店(うらだな)と呼ばれる長屋に住む者もいた。 |

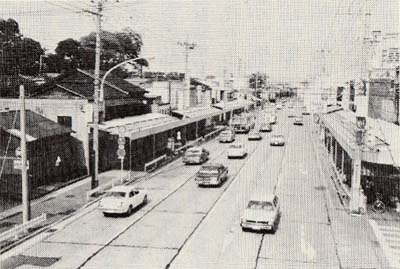

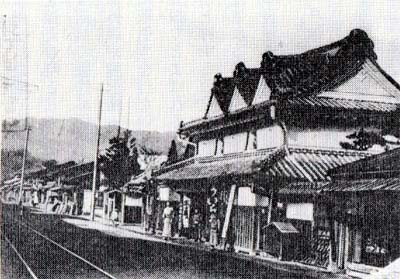

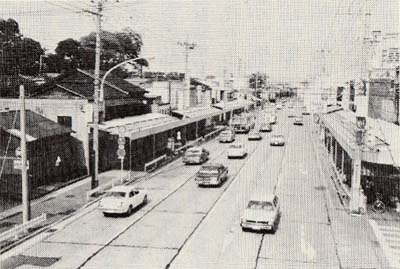

関東大震災以前のういろう付近

(欄干橋町の町並み)

|

戸数と人口

ここで一七世紀末の小田原の町人の戸数・人口について触れて見よう。

完全な人口調査のなかった当時のことであるから、正確を期すことはできないとして、一応の戸数を知るものに、稲葉氏から大久保氏へ支配が交代する時期の引継ぎ史料があげられる。

時期は貞享二年(一六八五)で、今から約三〇〇年前である。

ただしこの史料は原本が失われ、藩士や領内の名主たちが必要な箇所を写し取ったものが伝えられているため、数字的にどうも不正確な点が見られる。

元小田原市立図書館長石井富之助氏が多年にわたって異本を収集して集大成した「貞享三年御引渡記録集成」(上表)と市内本町三丁目久保田家文書(下表)とから作成した右の表を見ていただきたい。

領主の交代のために作成した町の戸数であるから、分類も職業別でなく、領主が負担させる仕事(課役)によってなされている。

同じ時期の写本としては、両者の数値に相違のあるのは不可解であるが(特に海士方の約一〇〇戸の相違が大きい。なお下表の伝馬人足役の戸数の( )は、史料が伝馬役を欠いているため、上表の史料の数字を借用したものである)、総戸数は大体一一〇〇戸前後と見ることができる。

ただしこの数は課役を負担する家のみを数えているから、これにさらに店借りの戸数を加える必要がある。 |

貞享2年(1685)の

小田原の戸数

|

この表の年より約一五〇年後の天保五年(一八三四)の調査では、店借りは課役を負担する家持町人の約二割に当っていたことが分かるが、これは江戸時代の後期に村から都市へ流れ込む者が増加したためであるから、前期はその半分と推定すると、戸数は約二一〇〇戸という数値が得られる。

人口はどうかといえば、当時の一世帯当りの人数を四人とすれば(実際には店借り者には独身が多く、富裕商人の家族人数はかなり多い)、約五〇〇〇人と推定できる。

これに当時の武家人口を加えれば、江戸時代前期の城下町小田原の戸数・人口が得られるが、武士については推定が大変むずかしい。

稲葉氏の時期のものはほとんど史料がないが、当時の大名の家臣の数は、現在の定員法に似た軍役があって、禄高の同じ大名はほぼ同じ数の家臣を抱えるのが普通であった。

その点て稲葉氏と同じ禄高の大久保氏の史料によって武家人口を推定することが可能である。

先の町人の戸数と同じ時期の大久保氏の城下在住の家臣数は、席順帳記載の家臣一二三軒、記載されない小役人と呼ばれる家臣一一四軒の計三二七軒が知られる。

この史料を信頼すれば一七世紀末の小田原の総戸数は一五〇〇軒〜一六〇〇軒で、人口は推計で六四〇〇人となる。

ただし武家の方にはこれにさらに中間と呼ばれる人口が八六四人(中間は一人者と見てよい)、女中二一一人(江戸と小田原を含めている)を数えるから、人口は七三〇〇人に達する。

この数値はほとんど最低のもので、一軒当りの家族人員を五人とすれば九〇〇〇人ということにもなる。

町の支配関係

小田原の町人たちは、城下町として藩の町奉行の支配に属し、代官・手代・手付・同心などの武士が直接町役人たちを動かして、町人生活の隅々に監視の目を光らせていた。

稲葉時代には小田原奉行とも呼ばれていたこの町奉行は、大久保氏の時代になると、「御役所」なる建物を有していたと見られ、町役人を役所へよんで事務引継ぎなどを行なわせていた。

時には見分と称して町奉行以下が町内を巡回し、藩から出されるお触の徹底を図っていた。

江戸時代の町奉行の任務は、民政の安定と同時に治安の確保が重要課題であり、町内での犯罪の発生には、みずから同心を引連れて犯人逮捕に出向いた記録も見られる。

領内農村の支配を見ても同様であるが、領民の取締りに対する藩の対応を見ると、一揆や打壊しなどの異常事態を除けば、民政に注ぐ藩の関心はごく低く、広い地域を |

旧小田原宿山角町付近

|

少人数で当っていたのが実情で、江戸屋敷や城内での執務に藩士の多くが動員されていたのである。

町人側の組織は、まず城下町全体を惣町(そうまち)とよび、その総代を町年寄と称した。

三人が月番で執務し、町奉行からの指示を惣町内に傲底させ、各町の願や届なども町年寄を経由して町奉行へ提出されていた。

ほかに宿老という名誉職がおり、外郎・益田などという商家の代表が格づけられていた。

江戸時代の後期にはさらに宿老並(宿老ではないが、同じ待遇)が増設されたが、町人の藩への功績をこうした名誉心の満足で片付けていたともいえよう。

町年寄の伝達は一九町ある各町の名主に直接なされ、名主と組頭とが家持ち町人のほか店借り・地借りなど各町人の取締り的立場にあった。

惣町の役人としてはほかに問屋役や人足肝煎(きもいり=世話役)があるが、これらは宿場町について述べる際に触れる。

この他城下町として特色を示す町役人としては、御用聞申御台所掛りなどの、城と関係深いものがある。

御用聞は藩の諸品の調達納入が主であり、千度小路に住む八百屋又兵衛のように、地子銭(じしせん)という屋敷地にかかる町人の税を免除された上、米一俵を支給されている例もある。

御台所掛りは藩財政と密接にかかわる位置にあり、藩の借用金の世話や、藩財政補填のための奔走等、最も役割が重い。

それだけに町年寄や問屋役が兼任しており、犠牲も多い代わりに収益も少なからぬものがあったと推定される。

小西次郎左衛門なども後期に御台所掛りを勤めており、藩の勘定所では下にも置かぬもてなしようであったことが、「小西家家譜」からもうかがわれる。

町役人にとって、正月はじめの年始御用は形式的には最も気を使う行事で、はじめは江戸屋敷まで総代一名が出頭しており、後には町年寄と宿老が城内に出向いて、町奉行の紹介によって家老以下重臣にあいざつするようになり、さらに御用所に出向いて玄関で記帳するだけに簡略化されたのは、江戸時代の半ば過ぎからであった。

実際的な面で重要なのは、寺社奉行の管轄下に毎年三月頃に行なう宗門改めであった。

奉行立会いの下に二日にわたって惣町の町人から店借りに至るまで、かねて各町が作製しておいた宗門改帳に捺印する行事で、キリスト教禁止対策であると同時に、一年間の戸籍移動の結果を調べるものでもあった。

たび重なる地震や火災で、町内の宗門改帳はほとんど現存していないが、市内中里の旧家原家に偶然伝存している享保年間の万町および代官町の宗門改帳の断片を見ると、これらの町内の人々の家族は二人から七人まで様々で、その菩提寺は寺が町内に五小寺もある代官町でも多種多様で、寺のない万町の場合を含めて、城下町の寺ばかりでなく板橋村や山王原村・荻窪村の寺町のような周辺はもとより、下郡・上郡からはては伊豆国・駿河国などの寺が現れており、町人の出身地の多様さをうかがわせるものがある。

ただ史料が断片的で、他に比較する材料もないため、さらに詳しく調べるのがむずかしいのが残念である。

町人の負担

町に住む町人は、領内の農民か年直米を納めるように、地下銭という税を納めていた。

しかしその額は元々大したものではなく、むしろそのほかの労役の義務の方が大変であった。

これは宿場として義務づけられた伝馬(でんま)役町や本人足(ほんにんそく)役町・地人足(じにんそく)役町・魚座役・海士(あま)方役によってそれぞれ労役の種類が異っており、町全体としては、町中を流れる用水の維持管理のための掃除や樋の修理、時の鐘撞堂の工事などに要する人足の出動で、これに火の番が加わるが、いずれも町人の生活維持に不可欠のものばかりであった。

本人足役を負担する町々(山角・筋違橋・茶畑・代官・千度小路・万・新宿・青物二丁田・台宿・須藤の一一町)では、松原明神の工事や祭の際のお供であるとか、用水の水門の番、藩の蔵米を船で運び出す際の応援や町奉行の屋敷の工事にも人夫としてかり出された。

城下の掃除を担当したところからその名のある地人足役の町々(一丁目・大工・竹花の三町)は、城下町の出人口の番所の維持や町奉行屋敷と牢屋の工事に人足として使われ、将軍御用のお茶壺が城に着くと、城内の夜番を命ぜられた。

藩の御蔵からの米の積出しは、この地人足役の町が主として当った。また宮前口の城への門の内側にそびえる銀杏(ぎんなん)の実落しの仕事は魚座役の人々が引受け、浜の漁師たちは藩士の御船の乗組人足のほか、何によらず公用に使われる人足が不足すると応援にかり出された。

以上は稲葉氏から大久保氏へ交代する際の引継書に現れた労役について述べたのであるが、竹花町のみについての町人の労役について書かれた史料を見ると、この他にまだ多くの仕事が課されていた。

藩から村々へ出される命令や指示を記した書類を隣りの井細田村に届ける(これを村継ぎという)、足軽などが任務で関所や領内の巡回に出かける場合に、やはり荷物の申し送りを行なう。

同時に領内の村々から藩へ納められる柿渋やわらび・竹の子・鷹餌・鳥もちなども隣町の須藤町やあるいは城内の役所へ送りこむ仕事などが加わっている。

これらは後に述べる宿場町としての伝馬や人足を負担するほかにさらに義務づけられるものであった。

こうした負担を課される小田原の町人たちの生活水準はどうであったろうか。今すでにあげた町役人や一部商人・職人頭などの上層町人は別として、一般の町人の中には、生活が窮迫し、町として夫食米という救急用の食料の拝借を藩に願い出て、領内村々と同じように一時的に蔵米を放出してもらうことがあった。

たとえば一六六〇(万治三)年二月、町中で食料のない者が調査され、米一八〇俵を貸付けられたことが、稲葉氏の公用日記に見られる。

これらはあくまでも貸付けであり、八月か九月に二四俵に一〇両の割合で、貨幣で返済することとされている。

この他銭の貸付けはさらに多くの事例が見られ、町人の生活も楽ではなかったことがうかがわれる。

町の祭礼

町人生活で、一年の中で最も華やかなのは鎮守社の祭礼であった。

惣町には総鎮守の松 原明神のほかに、西郊の板橋村と山角町・筋違橋町を氏子とする居神社および府内谷津村にあって竹花町・須藤町をも氏子に含む大稲荷社があって、例祭を催したが、何といっても松原明神の祭礼は、町中のハレの日として盛大であった。

期日は時代によって正月と四月の間で異動があり、日も六日・一五日などとまちまちであったが、朝早く神輿が浜降りを行なうのは、北条氏の時代に現在地に勧請される以前は、山王原村の海神であったとする伝承が生きていたからであろう。

この浜降りには町年寄三名と各町の名主・組頭一名ずつが麻裃でつき従っていた。

お供の人足も本人足役の町々から奉仕しており、ほかに凝った彫り物でかざった山車が練り歩き、町々では踊りが催され、町中が浮かれたさまが想像される。

ただし神輿や山車は四年ごとに出されたという記録もあり、費用のかかるのは昔も今も変らなかった。

3 元禄大地震と宝永の砂降り top

小田原大地震

江戸時代の大地震で小田原地方を襲ったものとしては、次のような年代の記録が残されている。

1 一六一四(慶長一九)年一月二二日

2 一六三三(寛永一〇)年一月二一〜二二日 駿河・伊豆・相模地方、小田原城大破(M7.1)

3 一七〇三(元禄一六)年一一月二二日 南関東一帯、小田原城総崩れ(M8.2)

4 一七〇七(宝氷四)年一〇月四日 関東以西の大地震(M8.4)

5 一七八二(天明二)年七月一五日 小田原大地震(M7.3)

6 一八五三(嘉永六)年二月二日 小田原地震(M6.5)

7 一八五四(安政元)年一一月四日 東海大地震、伊豆に津浪

このうち3・5・6が記録としてもやや詳しく残されている。

まず元禄一六年の大地震であるが、この時小田原城の天守および本丸御殿が崩壊したほか、城下の町家が倒潰または焼失した。

ほとんど壊滅的な打撃であり、死者も武士八六人・町人六五一人・旅人四〇人であった。

町人は総人口の一割以上が死んでおり、武士の割合の少ないのに比べて、密集地で逃げ場を失った都市特有の現象を呈したと想像される。

また武士の死者のうち城を預る家老の杉浦平太夫方で家来一八人がいっぺんに死んでおり、同家に災害が集中した観がある。

小田原周辺の幹線道路も寸断され、特に箱根山中の惨事が目立つ。

農村では中里村で震災翌年の戸籍(人別帳)が運よく伝えられており、それによると名主の妻と下女のほか全部二五人の圧死が記されている。

これは同村の人口の五パーセントであるが、五人のうち女が四人というのは、ちょうど女が家の中にいる時刻であったことを思わせる。

相模国内の小田原領農村全部では、死者六二人であった。

藩主大久保忠増は幕府から復興資金一万五〇〇〇両を借りたが、その多くは小田原城の再建にあてられたものと思われる。

元禄大地震と天明大地震との間には、有名な宝永四年の富士山噴火があるが、これは次項に譲り、天明大地震の模様を見よう。

この大地震は震央が相模湾西部で、小田原地震とも呼ばれるほど小田原の被害は甚大で、倒壊家屋一〇〇〇戸というから、ほとんど全部の町屋が倒れたといえる。

小田原城の石垣も崩れたが、元禄大地震後再建された天守閣は東北に大きく傾いただけで倒壊は免れた。

この地震の被害を城下の北はずれの竹の花町で見ると、同町の持家町人三〇戸の内大破二〇・中破七・小破三で、店借り一六戸の方は大破六・中破一〇となっている。

持家層の約七割が倒壊しているわけで、何らかの損害をうけなかった家はなかったということになる。

同町には土蔵が二〇ヵ所あったが、このうち大破は何と八割に当る一六ヵ所で、中破・小破がともに二ヵ所であった。

土蔵の被害が住家に比べてひどかったことが分かる。

富士山大噴火

宝永四年一一月二三日(太陽暦で一七〇七年一二月一七日)成田(なるだ)村の名主勘太夫は、朝七つ半(午前五時)から四つ(同一〇時)まで、三度にわたって地震に倍加された。

前の月の一〇月から地震が頻繁に起っていたので、またその続きかと思っていたが、そのうち四つ半時(同一一時)になると、はるか西に望まれる富士山が雷のような音を立てて鳴りはじめ、小石が空から降ってきた。

小石は昼の八つ半(午後三時)まで降り続け、富士山が焼出したことを知った。

空は一面にかきくもり、山は絶えずドロドロと鳴り渡り、日の光も届かず、霧が降ったようだと思った。

翌二四日の夜九つ時(午前零時)から灰が降りはじめ、これは翌日の夜四つ半(午後一一時)まで続いた。

箱根関所でもこの噴火(焼出し)は望見された。

芦の湖の東北側にくっきりとそびえる富士山の噴火であったから、番所詰めの小田原藩士たちは驚嘆したことであろう。

このころ風は東に向いており、小田原の町はわずかに南にそれていたためか、灰の降り具合については記録が見出せない。

被害地は主として上郡方面の村々であり、たちまちにして一尺(約三〇センチ)から一尺四・五寸(約四五センチ)の灰が田畑に積った。

ちょうど蒔き始た麦は枯れ、積った灰を掃かない限り田畑の耕作は全く不可能となった。

小田原市内の旧村々でも、東部や北部の村々は、上郡の村々と共同して災害の復興と食料の支給を藩に願い出たが藩主が留守で、小田原ではなに一つきめられず、そのためあせった農民は大挙して江戸へ陳情に出かけることとなった。

食料と砂掃きのための資金とを米でわずかに支給されたが、これらの被害村々は翌五年閏一月に、幕府領に編入されることとなった。

一面に降積った灰を取除き、川底のさらい工事が終るまでという期限つきであった。

早速関東郡代伊奈半左衛門が、酒匂村の名主宅に役所を置き、被災地の復興に当った。

しかし復興の方針は川ざらいに主力が向けられたため、砂の取除きは村民の力で行なわなければならず、川ざらい工事の賃働きか他所へ出稼ぎに赴くかして生活を維持しなければならなかった。

田の年貢は上納を免ぜられたが、砂が積って耕作ができない以上、これは当然のことであった。

農業から離れて暮している小田原の町人にとって、降灰は直接には生活に影響しなかったが、城下町と領内村々とは、経済的にも密接な関係があり、村々あっての城下町であったから、宿場の関係ばかりでなく、商人たちの中にも得意先を失うという打撃が見られた。

特に村々の大部分が小田原藩を離れたことによって、年貢米の上納や争いの解決を求めて城下に集まる村人の数は激減し、彼らを相手の商人はさしあたって不振を来たしたことであろう。

下郡の村々が再び小田原藩に復帰したのは一〇年後の一七一六(享保元)年であり、上(かみ)郡の村々の大部分はさらにその三〇年後の一七四七(延享四)年であったから、宿場の衰徴の一因となったのは確かである。

もちろん次項で触れる助郷制度は、道中奉行所の支配下にあり、領内であるかどうかに関係なく勤める仕組みではあったが。

水と闘う

一七〇七(宝永四)年の富士山噴火の被害は、酒匂川流域の村々にとっては、田畑への砂降りと同時に、酒匂川の水との闘いに現れていた。

山を覆った灰は翌○八(宝永五)年の六月一二日の大雨と共に谷々から酒匂川本流へと押し流されていった。

中には田畑の灰を川に流した村々もあり、川底の砂は下流へと流されながら、酒匂川全体の川底がしだいに浅くなった。

ちょっとの雨でもすぐ川水が溢れる状態となり、一七一一(正徳元)年七月二七日の大雨では、ついに大洪水となり、岩流瀬(がらせ)・大口などの堤が決壊し、足柄平野の西部一帯が水びたしとなるに至った。

大口橋から大きく東南へ曲る現在の流路はほとんど河原と化し、新川通りという新しい流路が生まれた。 |

酒匂川と川音川の合流点

|

斑目(まだらめ)村から和田河原村までの六ヵ村は、村の中を川が流れて、田畑はおろか屋敷まで水に洗われ、被害のない他村へ掘立小屋を建てる有様であった。

幕府は藩を指定して工事に当らせる御手伝(おてつだい)普請を伊勢国津の藤堂(とうどう)藩などに命じて、土堤修復の工事に当らせたが、思う通りにははかどらなかった。

このころ砂降り以後幕府領となった旧小田原領の村々のうち、酒匂川の東側の村々は一応復興がなったとして、一七一六(享保元)年に小田原領に戻っており、西側の村々も工事費を添えて小田原領へ戻った。

しかし酒匂川の東側と西側の村々には、洪水の原因となる流路の変更について利害が対立した。

決壊以前の旧流路は古川通りと呼ばれ、河原は新田が開かれるに至った。

東側村々は新川通りを酒匂川の流路として永続するよう願ったが、幕府はこれを許さず、一七二三(享保八)年大口土手の復旧を川崎宿出身の民政家で、当時幕臣となっていた田中丘隅(きゅうぐう)に命じた。

この事業は一七二六(享保一一)年まで続いたが、大雨のためできるとすぐに決壊となり、再び被災地となった西側七三ヵ村は、田中丘隅の判断によって幕府領へ戻った。

東側の村々六ヵ村も大口土手の復旧がそのま士六ヵ村の水浸しに関係するため、同時に東側の土手の復旧を願った。

藩主大久保氏に出費能力のないことを見越して、西側同様幕府の費用による東西両土手の同時着工を願い出たのである。

これ以後東側村々(酒匂川左岸)六ヵ村の苦難が続くが、その様子を現在大井町に属する金手村の名主善兵衛の日記からうかがって見よう。

幕府の資金による土手の復旧はこの時は実現しなかった。

そして三年後の一七三〇(享保一五)年またまた酒匂川が洪水となり、金手・桑原両村の堤が破れて、六ヵ村の田地と屋敷が水に浸った。

早速藩主から御救米が貸付けられたが、翌年五月一五日と六月晦日の二度にわたって、さらに前年に倍する大洪水に見舞われ、金手・西大井・鬼柳の三ヵ村に及ぶ土手が切れた。

上大井・下大井・西大友という村々に水が流れ込み、飯泉村の上で酒匂川本流に合した。

被害は実に一六ヵ村に及び、中でも西大井・鬼柳・桑原・成田の四ヵ村は、村中残らずまたは大部分が流失という惨事であった。

試みにこの時の冠水田畑をまとめると、次表の通りである。

被害の比較的少ないと見られる金手や飯泉にしても、約半分が冠水の亡所(ぼうしょ=失地)となっており、全体としても水田はほとんど壊滅的な打撃をうけたというのが実情であった。 |

亨保15年酒匂川洪水による冠水田畑

注=各村の村高は文政年間のもので、

享保当時はこれよりやや少ない。

|

藩主ももはや自力では及びがたいため、幕府に対して復旧の願いを提出したが許されなかった。

そのため今度は東側の六ヵ村が江戸町奉行所に願い出て、幕府領となって普請・修築の行なわれている西側村々同様、「相方見合対等」の普請の実施を迫った。

これらの六ヵ村は最初必ずしも足並みがそろっておらず、特に成田・飯泉両村が歩調を乱していた。

成田村は当時村内に争いが起っており、飯泉村は被害が小規模という実情があり、一方川上の金子村などは、六ヵ村が一致してこそ願いの効果があるものと、結束を固める必要に迫られていた。

一七三一(享保一六)年七月一二日、六ヵ村はいよいよ江戸表へ直接出向いて願いを果そうということになり、一同の話合いをもとうとしたが、相変らず飯泉材は欠席、成田村は組頭の出席という状況で、せっかくの会合も流れてしまった。

一五日には両村欠席のまま四ヵ村で小田原表へ江戸への派遣願いを提出することにきまった。

成田村への問合わせの際、使の者は名主に「上筋村々の話でまとまったためしがない」といい放たれ、引くに引けない立場に追いつめられてしまった。

一六日から二三日まで、二ヵ村不参加をめぐって藩と村々の代表との間にやりとりがあったものの、二五日の朝には一同の江戸行きが実現するまでになった。

粘った末の成功であった。

しかし江戸町奉行大岡越前守は、筋違いの願いである(支配が異るため)として一旦却下し、その際「領主からも幕府へ願い出ているから、その返事を待て」といい添えてくれた。

その後六ヵ村は却下されてもなお訴願を繰返した。

それでも埒が明かないと見ると、今度は一般農民の動員を考え、九月一四日には、総勢八〇名が小田原へ押し出した。

八月一二日の出水で被害のなかった成田村は村役人だけ、飯泉村は名主が病気で欠席の上、一般農民も不参加という状況は相変らずであった。

この日一同は担当の下役を通して杉浦喜太夫・植田初右衛門に会い、「藩から老中への願いに返事がない」とか「家中も苦しくて余裕がない」の一点ばりに、村役人たちは「致しかたない」と農民を帰村させ、自分たちも間もなく帰った。

このあたりに村役人主導の一般農民動員でさっぱり気勢の上がらない様子が見てとれる。

村役人たちの努力はさらに続けられ、年が明けた一七三二(享保一七)年二月三日から三月二一日にかけて、五〇日近い期間江戸へ詰めきり、評定所への箱訴(はこそ)を含めて、前後五回に及ぶ復旧嘆願を繰返した。

こうした事前運動を経て、藩もいよいよ重い腰を上げ、これら六ヵ村に金八(大井町)・神山(松田町)・中新田の三ヵ村を加えた九ヵ村を、自力では復旧しがたいとして幕府領返上を願い出るに至った。

おそらく農民たちの執ような訴願を前にして、幕府から藩へ内意が伝えられたのであろう。

四月には九ヵ村が幕府領へ上地(じょうち)となり、西側村々同様に幕府代官岩手藤左衛門支配下に編入された。

一同が行動を起してから九ヵ月を要した。

復旧工事はまず幕府から井沢弥惣兵衛(やそべえ)が実地見分に出張することから始まった。

一行は総勢二五人、一六日までの滞在中馬五頭・人足六人が村々から差出された。この間の食事は普通出張者から支払われ、規定以上のもてなしをしなかったという書付を、領収書と共に提出することになっていたが、実際にはかなりの額が村々の持出しとなったことと思われる。

こうして五月に入って復旧作業が開始された。工事は村々が持場を定めて請負う部分と、江戸の請負人担当とに分かれて行なわれたが、ともすれば江戸請負人の工事が遅れ、しかも土手の高さが西側より低いなどの不満が生じた。

また村々が工事を担当したのは、これによって何がしかの工事費が村をうるおすという経済的な理由があったからであるが、日当が六、七〇文では、くつ・わらじを小田原へ売ると八、九〇文、日当でも小田原領当時は八〇〜一〇〇文、農作業時には一五〇文となるのに比べてあまりにも低いという苦情が絶えなかった。

この間、金手村名主善兵衛は、土手修復の資料として、過去における小田原藩の工事明細を借りて子の梅右衛門に写させるなど、盛んな活躍ぶりを見せ、落後しがちな成田・飯泉両村を抱えこみながら、懸命の奮闘を続けていた。

top

****************************************

|