|

****************************************

Home 本文(其一 其二 其三 其四 其五) 史跡散歩 付録

千代田区史跡散歩

1 江戸城 top

大手門へ

東京駅を出たらまず“東京の原点”1,将門の首塚をたずねる。ピルの谷間に香華(こうげ)が絶えない。

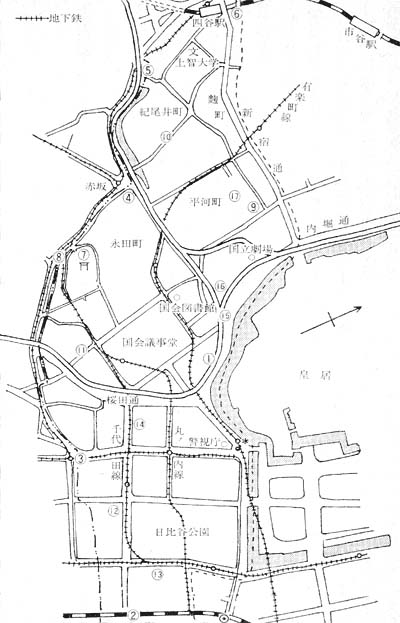

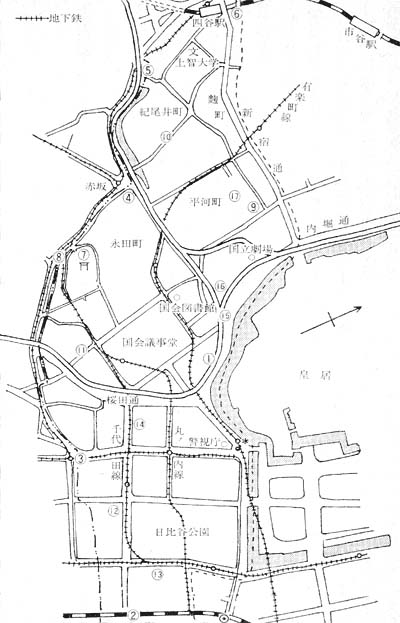

敬意を表したら3,皇居東御苑に向かう。2,の江戸城正門の大手門から4,平河門、5,北括(きたはね)門、6,内桜田門(桔梗門)にかこまれた旧本丸・二の丸・三の丸の一郭である。

庭園化されたため、旧跡は大幅に変えられている。本丸は一段と高い台地の上にあリ、7,梅林坂、8,白鳥濠=汐見坂、9,本丸書院門跡などの坂を経て、10,の天守台をめざす。天守台の周囲には書陵部・楽部・音楽堂などコンクリート造りの建物がならぶ。本丸南端には11,富上見櫓がそびえる。道灌の静勝軒があった場所という。

天気がよければ、天守台に立とう。だがまわりの高層ビルで眺めは広くはない。図の×印から西は立入り禁止。

北の丸公園へ

5,北仏門から北の丸に向かう。門外の左右の石垣はみごとである。

対岸の12,竹橋から13,乾(いぬい)門にかけて第一機動隊・東京国立近代美術館・国立公文書館・14,旧近衛師団司令部(美術館分館)・科学技術館・武道館などが高速道路と木立の中に並ぶ。

15,清水門内の一画に千姫(天樹院)の御殿があった。16,田安門は天下祭りの明神の山車(だし)行列がくりこんだ入口。

乾門前の生垣の所が将軍上覧所。山王の行列は18,半蔵門からはいり、この前を通って共に竹橋に抜けた。

江 戸中期以・後、御三卿(ごさんぎょう)の田安(たやす)・清水家の屋敷になる。

一橋家は17,の丸紅の一画を占めた。

明治以後敗戦までこの一帯は近衛連隊はじめ陸軍の官庁街だった。 |

|

濠端風景

18,千鳥ヶ淵から19,半蔵門、20,外桜田門にかけた濠端は、北の丸公園と共に四李を通じて最高の散歩道。とくに夜は絶景。

外桜田門から21,皇居外苑にはいる。家康時代ここが海だったとは想像もっかない。

江戸時代は「西丸下」の官邸街。範囲は22,日比谷門、23,馬場先門、24,和田貪門、25,坂下門の中。敗戦後、占領軍の閲兵場となり、一時“人民広場”とも呼ばれた。

26,が皇居正門、城門名は西丸大手門。ここを渡リたければ、正月と四月二九日がチャンス。

大名小路

22,から32,の線から東、27,から32,の東京駅を含む一帯が「大名小路」。

本文でも書いたがこの辺のビル街は、いずれも一部上場の大会社の本社地帯。

本質的には現在の大名小路。

――伏見櫓を左手にみて、鉄橋(旧三里橋)を渡ると、左手に皇居新宮殿。

落成してから十年たった今、新宮殿でもないが旗日(はたび)には“民草”が日の丸の小旗をもって通していただける。

行手の正面に富士見櫓、左手が宮内庁庁舎。宮内庁の裏手が紅葉山。

家康入城前は江戸の人々の行楽地。紅葉山−宮殿の西側が局沢(つぼねざわ)。

多くの寺があった所。いまはすべて禁域で“衆庶”は坂下門から出される。

2 霞が関・永田町〔国政センター〕

top

水準原点

1,は初め加藤清正、ついで井伊家藩邸、陸軍参謀本部跡、現在は国会前苑。

ここに立って東方をみると霞が関・皇居外苑をへだて、丸の内のビル街が一目で見渡せる一角に日本の地図の水準原点があり、憲法記念館もある。

北をみると半蔵門まで、地図の等高線なりに城と濠と最高裁判所・国立劇場などが並んでいるのがよくわかる。図の*印は井伊大老遭難現場。

外桜田門から3,虎ノ門間が官庁街の中心通り。同時に山の手と下町の境。

この地区の範囲は、◎の山下橋門、2,幸頂門、3,虎ノ門、8,溜池、4,赤坂門、5,喰違、6,四谷門から甲州街道(国道20号線)の麹町通りを経て半蔵門から外桜田門の一画である。山王の谷・清水谷などがあり起伏にとむ。

7,が日枝神社(山王)、9,平河天神、10,清水谷公園。喰違で岩倉具視、清水谷で大久保利通、虎ノ門で天皇襲撃事件があり、11,首相官邸も五・一五事件、二・二六事件で陸軍反乱軍に襲撃された。

日比谷公園も明治三六年以来、左から右までのあらゆる市民運動の発生地として知られる。

近くに12,帝国議事堂や13,鹿鳴館(のち貴族会館)などがあったことも、その理由の一つ。

権力の中心地にふさわしい“現揚”が多い地区である。

新しい門前町

山王祭りの下町の山車(だし)は、山下橋門を通り、12,13,の前から図の潮見坂を上り、首相官邸前から国会裏通りに集合、行列をととのえて15,三宅坂上の16,元山王の前から半蔵門にくりこんだ。

16,は明暦大火後武家地になり、江戸中期から田原藩三宅氏の屋敷になる。

同藩の家老で蛮社の獄に連坐、自殺した渡辺崋山もここで生まれた。いまは墓石状の最高裁判所がある。

裁判にちなめば、伝馬町の牢で首斬り役をした山田浅右衛門の邸跡が17,辺にあった。

|

|

9,の天神の門前は山の手随一の盛り場。蔭間(かげま)茶屋などもあり、大仏次郎の『赤穂浪士』の発端の場である。

国政センター門前になったこの辺は、陳情(圧力)団体用のビル・ホテル・高級品店舗などがふえた。

18,衆・参両院議長公邸の地は出雲松江侯藩邸(のち閑院宮(かんいんみや)邸、戦後に米軍宿舎)だった。

歌舞伎「天保六花撰」の河内山宗俊が、「とんだところに北村大膳」でゆすりそこねたのち、居直った玄関先の場でもあった。 清水谷−喰違−四谷は静かな散歩道。

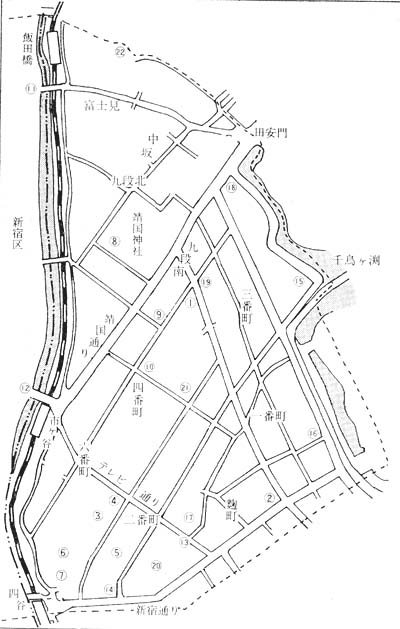

3 番町・麹町 top

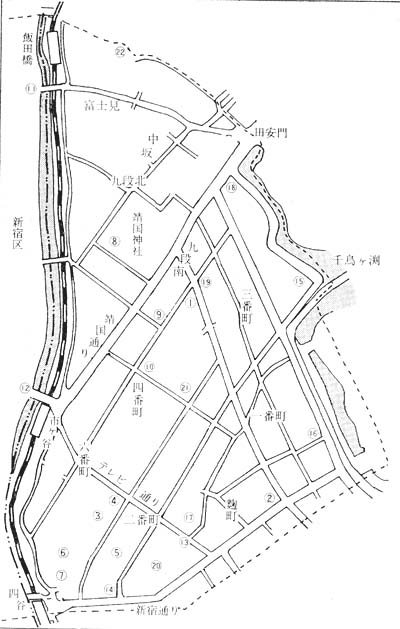

文人の町

この地区は旗本・官員などの高級住宅地であった。その一面、文人の町でもあった。

「番町で目明き、盲に道を聞き」、盲目の大学者塙保己一(はなわほぎいち)検校の1,和学講談所(幕営)はじめ

2,岡本綺堂、大銀杏の下に住んだ3,泉鏡花、4,有島三兄弟の邸(一時旗本屋敷の玄関に文芸春秋の看板がさがっていた)、5,武田麟太郎、6,島崎藤村、7,藤田嗣治らが住んでいた。

麹町通りの南、平河町には邦枝完二もいた。

学校は法政大学・二松学舎大学・日本歯科大学・暁星学園・九段高校や、女子校の和洋学園大学・大妻学園大・三輪田学園・嘉悦学園・女子学院・千代田女子学園・麹町学園・家政学院・白百合学園・隻葉学園などとくに女子の有名校が多い。

8,靖国神社は明治二年に招魂社として京都より移設、現在も日々参拝者が絶えない。

9,の二七不動通りには富士見町花街がある。永井荷風の「わかめ笹」などにでてくる。

10,東郷平八郎元帥邸跡。戦時中はその南にある公立の九段小学校は東郷小学校といった。

北と西と

田安門から11,牛込門−神楽坂と北への道は中世の上州道。半蔵門−麹町十丁−四谷門−新宿と西方への道が、国府方−国府路−麹町(甲州道)だった。

12,市谷門跡から13,善国寺谷(地下鉄有楽町線が通る)への道は戦後日本テレビができたため、テレビ通りと呼ばれ、出版社やビジネス街化し、屋敷町のおもかげは急速に失われた。

14,が区内唯一の寺、古刹心法寺。墓地の掃苔録(そうたいろく)を紹介できぬのが残念。

もう一つの墓は千鳥ヶ淵ほとりの15,戦没者墓苑。太平洋戦争の無名戦士の墓。七月二百、靖国神社と同時に行なう「御魂まつり」が年中行事化した。 |

|

また16,英国、17,イスラエル、18,インド各大使館、17,ニュージーランド公使館、20,ベルギー大使館、21,ローマ法王庁公使館などもある。 喰違に始り四谷−市谷−牛込間の旧江戸城外郭の土手と濠は、今となっては最も原形を残した部分になってしまった。

22,東京大神宮は、明治初め国教としての日比谷大神宮がこの地に移されたもの。

番町を舞台とした物語に怪談「番町皿屋敷」、落語では「厩(うまや)火事」の「番町のさるお屋敷の旦那」がある。

そういえば23,が御厩谷(おうまや)である。

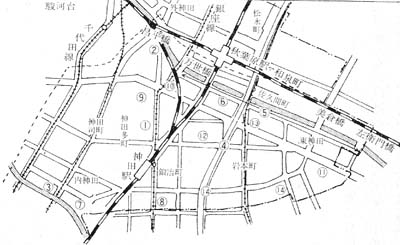

4 九段・小川町・駿河台 top

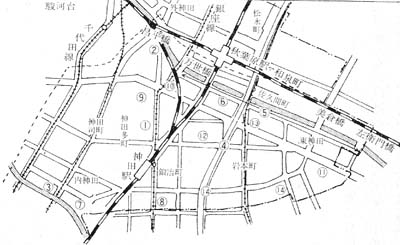

九段上

田安門前の1,常灯明台に、靖国神社の献灯兼東京湾に入港する船の目標だった。

ここの眺めは、宵待・月見の名所で有名だった。戦後でも両国の花火が見物できた。

「小川町低地」をへだて、神田の象徴の一つ駿河台の2,ニコライ堂が灯明台と相対していた。

今は互いにビルの中に埋まった。九段坂は名のとおり段があった。

現状のようになったのは関東大震災復興工事後。それまで3,九段中坂を中心に飯田町があり、交通の要所で霖田草平『煤煙』の発端。

23,硯友社跡、24,滝沢馬琴宅跡などもある。「小川町低地」の4,牛ケ淵、5,蝮子橋、6,一橋、7,神田橋に沿った一帯は防火地帯。

6,〜7,の北は8,護持院ヶ原で、仇討や辻斬りの名所。

九段下の濠端に9,蕃書調所跡、のち10,に移り洋学所−開成所−大学南校と改称、東京大学の前身。9,の前の歩道に10,「復興局水準基標第一号」がある。

震災後における今の東京に町割をした原点。

お成道

7,〜13,昌平稲の点線が12,お成道。将軍の寛末寺詣での道筋、同時に中山道の起点部。

12,の東側が神田の町人町、西側が武家屋敷で、市街地化したのはこの一○○年間。

御茶の水

伊達家が本郷台地を掘割って水路にした場所。江戸期ここを小赤壁などと気取って呼んだ。

掘割の断面から良質の湧き水があり、将軍の飲用にしたことから14,お御茶の水とよんだ。

だが湧き水は文京区側だった。現国電駅の北側は明治中期から学校と病院が集中。

理由は交通不便で地価が安かったため。

国電もなかった時代の話。 |

|

15,聖橋、16,御茶の水橋。17,水道橋の東に18,神田上水懸樋(かけひ)がおれが本来の水道僑)の痕跡が残る。

西側にも19,小石川門の石垣が少し残る。20,三崎橋下流は運河神田川。本当の川は21,の日本橋川。

西神田

17,〜20,の南側が21,講武所−陸軍所、明治以後は三崎町練兵場。

22,飯田町貨物駅は初め甲武鉄道(現、中央線)の起点。

三崎町・西神田・神保町・猿楽町・錦町・小川町一帯は軒並み学校・学生の町だった。

23,神保町交差点を中心とする古書・新刊書店街や、学生相手の下宿・商店・飲食店街、30,三崎座、31,東京座などが成立したのは明治中期から。また出版社も多数ある。

こうした外見を裏から支える形で印刷関連工業地帯が重なる。

社会・労働運動の発祥の施設に26,錦輝館、27,青年会館、28,琴具須鈴(さんぐすれい)館、29,救世軍本営などがあった。

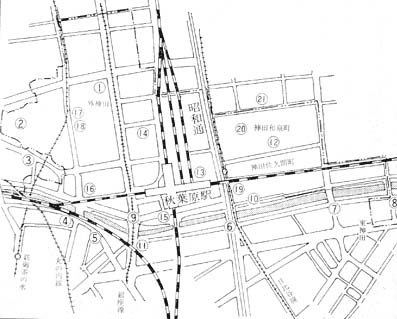

5 内神田・東神田 top

通り町筋

1,通り町筋(現、中央通り→点線)を中心に成立した職人町がはじまり。2,喰違橋門が一応の終点。

ここは八ッ小路広小路とも呼ばれた交通の要所。

今は交通博物館の場所。同館は旧万世橋駅を利用したもの。

明治中期から関東大震災まで東京一の繁華街。広瀬中佐の銅像も有名だった。

帝都復興で道筋が変り、2,の周囲は繊維問屋街。3,鎌倉河岸も流通センターだったが、その面影は全くない。

1,2,3,の一画は神田の中の神田、4,昭和通り以東は明治以後ひらけた地区。 |

|

神田川南岸に5,柳原の土手があったがこれも今はない。ただ6,柳森神社があるだけ。

7,竜閑橋、8,今川橋につづく区境の線が戦後まであった竜閑川。伊多町青果市場跡に記念碑がたつ。

昭和三年、外神田に移転、須田町−東神田間の靖国通りは、明暦大火までは神田北寺町といい、軒並み寺があった。

11,一橋高校敷地で家康の側室阿茶の局の菩提寺雲光院の大がかりな発掘調査も行なわれた。

お玉が池

12,岩本町の一角、旧石神井川(谷田川)河流があった所。江戸時代初期から地名だけ残る。

この付近は市河寛斎の江湖詩社、大窪詩仏の詩聖堂、東条一堂の瑤池塾、梁川星巌の玉池吟社、佐久間象山の象山書院など一種の「学者村」だった。

武の方でも北辰一刀流の千葉周作の玄武館、天神真揚流柔術の磯又右衛門の道場が有名。

そのほか画家・仏師・医者などが多く住んだ。また、近くには外神田から移った種痘所の記念碑もある。

この辺は町家と武家地の入リくんだところで、そうした境界に身分的には町人扱いの、幕臣でも藩上でもない学者・文人こ云術家・武芸者が集まったものである。

職人町神田

通り町筋を中心とする町は、「鐘一つ売れぬ日」もないと謳われたように鍋町(鋳物)、鍛冶町、紺屋町、竪・横大工町、上・下白壁町など職人が多かった所である。

いわば江戸っ子の本場がこの地区だった。

今は神田川沿いと靖国通りに13,繊維関連関屋街、14,金属製品間屋街が入りまじった形で成立している。

また日本橋地区の繊維製品や雑貨問屋と一体になった各種問屋街がある。

「素人お断り」の看板におびえず12,13,14,あたりをブラつくと、案外な収穫もある。

6 外神田 top

明神と外神田

「江戸切絵図」では、外神田は「下谷」(したや)の一部。

おもに神田川北岸沿いと、1,お成道(点線)にそった町並みである。

例外的に本郷台地上の2,神田明神と3,湯島聖堂が入りくんで文京区と境をなす。

江戸初期、将門首塚の所にあった明神が2,に移されたため、湯島郷という古来からの地名にかかわらず、ここだけが神田になった。

明治の神田・本郷両区境決定でもこの事情を認め、互いに突出した形になっている。

現代の住居表示の方法とは大違い!

4,昌平橋、5,筋違門橋、6,和泉橋、7,新し橋(美倉橋)、8,左衛門橋までの河岸地は、江戸期から戦後まで東京の重要な流通基地たった。

9,昌平河岸が薪炭・竹木、10,の佐久間河岸が米・材木などの荷受け地として有名。11,万世橋は震災後の橋。 |

|

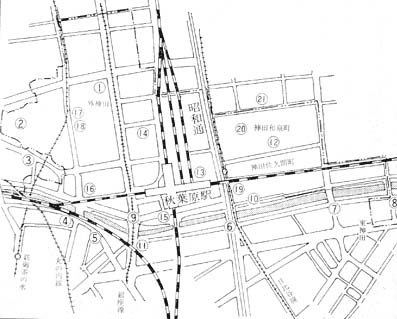

秋葉の原

佐久間町はその性質上火事になりやすかった。

ここが火元で現在の中央区全体が焼ける大火もたびたびあった。

このため市民はアクマ町などと悪口をいった。

関東大震災の時この町民は協力防火に成功、奇跡的に焼け残った。

12,はその記念碑。明治二年、相生町の大火を機会に、東京府は九〇〇〇坪の空地をつくり、遠州秋葉大権現を勧請し鎮火社として祀った。

明治二三年、貨客分離で上野から鉄道が13,に延長後は駅名はアキハバラ、神田っ子は秋葉の原。

震災後、特に神田多町の青果市揚が移転してきた。青果市場では東京最大。

15,通船屋敷跡は江戸期、利根川の舟運・新田開発に功績があった高田家の河岸地で、この家からは代々学者が出たのでも有名。

4,の総武線ガード下一帯が16,加賀っ原、勧進能の常打ち場所として有名。

お成道と中山道の分岐点、神田旅籠町もその一角。

台地側は幕末、講武所附町屋敷(運営財源を得る土地)になり、花街ができた。震災後は17,の明神下に移る。

フィクション「平次親分」のすまいとして有名だ。

医学館

聖堂下のため学者・学生が多かった。13,の地には心学を講じた中沢道二の参前舎今磐滝沢馬琴の家があった。

18,佐久間町天文台(幕営)のち躋寿館(せいじゅかん、医学校)となる。

幕末、21,に種痘所ができ、明治に20,藤堂和泉守旧屋敷に西洋医学校の大学生校ができた。東京大学医学部の前身。

秋葉の駅を中心に世界的に知られる家電製品問屋街の発祥は、昭和二六年、占領軍命令で露店が撤廃されたとき、靖国通りにあったラジオ部品の露店が駅の下に収容されたのに始まる。

top

****************************************

|