|

****************************************

Home 本文(其一 其二 其三 其四 其五) 史跡散歩 付録

一〇 将軍のお膝元 top

1 下り物と地廻り物

前章のとおり、江戸は幕府の命令により、全国の大名たちのひとかたならぬ大きな犠牲の上に建設された。

いま我々が目にする、千代田区の区境をなす外郭のあとをはじめ、皇居をめぐる長大な濠や石垣の一つ一つに、当時の全国の人々の汗と涙と血がしみこんでいるのである。

そうした感慨は別として、江戸は近世都市として発展を続けた。

全国の大名たちの集中、「伊勢店の進出」の項でみたような商人の集中、長年にわたる建設工事のために集まってきた多くの労働者や職人・商人たち。

このようなあらゆる階級と階層の人々が、続々と江戸市民になっていった。

一方、江戸城拡張のたびに城郭の中にある町人町や幕府の蔵地(倉庫)などが、城の外側に移されていった。

元和五年(一六一九)には、徳川三百年、いや大正時代まで江戸−東京の経済のあり方に決定的な役割をはたしてきた大坂と江戸とを結ぶ定期的な外洋航路組織が発足している。

この運輸組織は「菱垣(ひがき)廻船」であり、少しおくれて「樽(たる)廻船」も成立している。

文化的な先進地の京・大坂を中心とする地方の産物や、大坂を中継して江戸に運ばれる物資は、「下り物」として、大変尊重された。

下り物の品目は特別な贅沢品だけではなく、日常生活のための食糧はじめ多種多様々ものがあった。

これに対して、利根川流域地方の物資は「地迴り」または「地のもの」と呼んだ。

もちろん関東地方一円の物資も、河川舟運の組織化により、ほとんどが江戸を中心に通運網か整備された。

しかし「地廻り」品は、“下らぬもの”として、下り物とははっきり区別された。

現在でも「下らない」「下らねえ」といえば、あまりよくないもの、または状況を表現する“江戸ことば”として生きている。

神田明神社頭に一対の大きな天水桶がある。

それには「下り 地廻 酒屋中」と、奉納団体の名が大書されている。

江戸の経済は下り物・地廻り物の荷受け問屋=主に伊勢店の商業資本により、がっちりと押えられた。

伊勢店の集中地帯は、これまでみてきたように、はじめは日比谷入江・江戸前島(道三川)にあったものが、すべて日本橋を中心とする江戸湊東岸(現在の中央区日本橋地区)に移され、集中した。

陸上交通(五街道)の原点になった日本橋を中心に、江戸の町人居住地区(商業活動の場)は、江戸前島をほぼ南北に走る「通り町筋」(現在の中央通り)の左右に、市街地を形成した。

それまでの江戸のメイン・ストリートは、飯倉辺−霞が関−外桜田門−二重橋前−大手門までの旧東海道と、大手門から道三堀に並行して常磐橋−本町−大伝馬町−馬喰町−浅草橋−浅草にいたる奥州道の起点、 |

神田明神の天水桶

左端に「下り 地廻 酒屋中」の文字が書かれている。

|

つまり大手門−常磐橋−本町の「本町通り」であった。

このメイン・ストリートのほぼ九〇度の付替えは、江戸が東北への起点としての都市の役割にくわえて、陸上交通の面でも上方との一体化を象徴するものであった。

2 職人町神田 top

現在の中央通り=江戸時代でいえば通り町筋は、都心部に限っていえば北から万世橋(筋違(すじかい)橋門)i神田駅−今川橋−室町通り−日本橋−京橋−銀座通り−新橋間の道路をいう。

湊町であり上方の大商業資本をもった伊勢店を中心とする荷受け問屋地区はこの今川橋以南、京橋までが中心だった。

今川橋以北の神田(千代田区)と、京橋−新橋間の地区は、室町−日本橋の商業地区を南北に挟むように職人町や幕府の造幣局にあたる銀座などの“工揚地帯”として計画された。

今川橋以北の神田には、革屋(かわや)町・鍛冶町・鍋町(鋳物屋)・蝋燭(ろうそく)町・竪(たて)大工町・横大工町・上(かみ)白壁町・下(しも)白壁町・塗師(ぬし)町・雉子(きじ)町(木地町)・佐柄木(さえぎ)町(刀研(とぎ)師の町)・紺屋町・北乗物町などの職人町が形成された。

それらの町に入りまじり、主に河岸や、通り町筋の端には鎌倉町(鎌倉河岸)・三河町・永富町・須田町・連雀(れんじゃく)町などの運輸や行商に関連した業種の町が配置された。

これらの町は、たとえば鍛冶町であったら全町が鍛冶屋で占められるという形で、それぞれの業種の町が、一つの生活共同体ないしは同職共同体ともいうような形で、市街を形成していた。

137()

京橋地区の場合もほぼ同様であるが、中央区の区域なので、ここでは各町の業種や町名は省略する。

3 江戸水系の変更 top

菱垣廻船の成立した翌年、江戸の川は大幅な流路の付替えをされた。

それは平川(現在の日本橋川。つい最近まで外濠(そとぼり)川といった)を三崎町と掘留(九段中坂下)間で埋めたて、三崎橋からまっすぐ東に水道橋−御茶の水−万世橋−和泉橋−浅草橋−隅田川にいたる運河、神田川を掘り割った。

平川下流および池袋付近に水源をもつ谷端(やばた)川、文京区内を流域として現在の白山通りを流れていた小石川などの自然河川を、それぞれ直角に東にねじまげて、隅田川に放流するようにした。

この運河工事により、本郷台地の先端は切り離され、現在の行政区画でいえば千代田区内の部分を駿河台と呼ぶようになった。 |

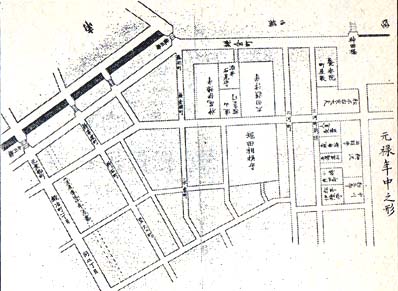

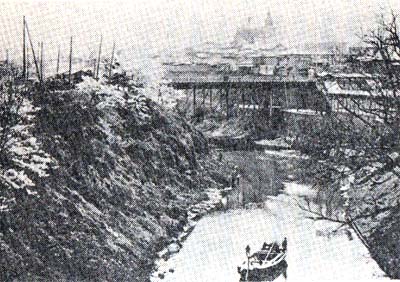

九段堀留(『大日本名勝之図』より』

|

駿河台はそれまで神田山、または湯島の台とよばれていたが、元和二年(一六一六)の徳川家康の死により、江戸と駿府(静岡市)の二元政治が解消され、駿府にいた家康の直臣たちが江戸に呼びもどされた際に、住宅地にあてられたところから、駿河衆の台、略して駿河台とよばれるようになったものである。

また文京区富坂方面からのびていた岬=三崎町も、駿河台と同じく神田川でその根元を切り離された。

138()

前章でみたように、旧石神井川(谷田川)の河流も、また神田川に吸収された。

この水系の改変の目的は、第一は平川・谷田川(共にその河口は江戸橋付近)の洪水に伴う土砂による湊の埋没を防ぐことにあった。

第二は平川の下流に成立した江戸の中枢部を洪水から守ることにあり第三は江戸城の北側の外郭線の確定にあった。

そして旧平川流路は、河口から九段中坂の堀留までを残して、堀留に湊町の飯田町をおき、麹町台地をはじめ付近の武家地に対する物資供給のターミナルにした。

最も、この時の御茶の水の堀割りは、洪水時のバイパス的なものであり、本格的に舟運水路が完成したのは、のちにふれるように万治四年(一六六一)のことであった。

御茶の水の掘割り、三崎町の堀割りで出た土は、駿河台の部分を中心にみると、東は昌平(しょうへい)橋−万世橋−和泉橋−浅草橋間の、神田川南岸に土手を築き、これを柳原の土手といった。

西側は、現在、国電水道橋から飯田橋間の総武線の線路敷に利用されている土手を築いた。

ともに、運河神田川が氾濫したとき、江戸城側(千代田区内)に浸水することを防ぐものだった。

こうした“自然改造”の結果、その後長く神田川北岸特に水戸屋敷(現在の後楽園一帯)や明神下−秋葉原−浅草橋間にかけて、ひんぱんに洪水に襲われている。

`多くの記録をみると、関口(文京区)から下流の神田川筋の橋が、大部分流されたという災害もさして珍しくない。

昌平橋から下流では、北岸の旅寵町・佐久間町(以上千代田区外神田)一帯は、「一向に川々になり大船に乗って通った」とか、内神田でも須田町・豊島町・紺屋町・岩井町辺の旧谷田川河流部では、床上浸水二〜三尺、場所により四尺などという記録もある。

これらの洪水の原因は、日比谷入江に河口をもっていた平川の上流部に、集中豪雨が降った場合に多く発生する。

もう一つは、台風の時の豪雨と、高潮が同時に江戸を襲ったときに起こるものであった。

なお三崎橋−堀留間の平川の本来の水路が復活したのは、明治三六年(一九〇三)のことであり、それ以後、神田川筋大洪水はみられなくなった。

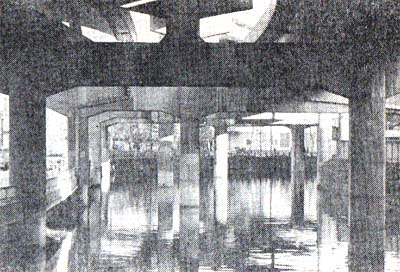

しかし、日本橋川には現在多数の高速道路の支柱が林立し、河口の中央区には高潮防止用の亀島川水門・日本橋水門などがつくられたため、一級の集中豪雨が降った場合、江戸時代の水害がどのような形で再現するかは、予測のかぎりではない。 |

日本橋川の中に林立する高速道路の支柱

|

4 元和以降の江戸城と三六見附 top

この江戸の水系の改造が行なわれてから九年後の寛永五〜六年(一六二八〜二九)と、寛永一二〜一三年(一六三五〜三六)の二回にわたり、江戸城の総仕上げがされた。

寛永五〜六年の時は、主に江戸城本城の整備工事、寛永一二〜一三年の工事は、現在の千代田区の区域をかぎる江戸城外郭=外濠と外郭を完成させた。

こうして第9図のように、俗に江戸城三六見附といわれた城門が完成した。それを列挙してみよう。

運河神田川が隅田川に合流する場所に設けられた浅草橋門にはじまり、以下時計の針の方向と逆に、筋違橋門・小石川門(以上神田川)。

それにつづいて牛込門・市谷門・四谷門(以上は主に新宿区三光町辺から始まる長延寺谷を利用したもの。現在の国電はこの谷筋を走っている)。

ついで喰違門(ホテルオータニと赤坂迎賓館の間の土橋)。

この地点が、外郭部の最高地点で、四谷と赤坂の分水嶺にあたる。

なお江戸城の城門の中で、この喰違門だけが石垣で囲まれた枡形門の形式ではない唯一の門である。

つぎが赤坂門・虎ノ門・幸橋(さいわいばし)門(以上は新宿区信濃町辺まで入りこんでいた、かっての汐入りの谷を外濠に利用したもの。 前述の清水谷もその支流の一つ)とつらねた。 |

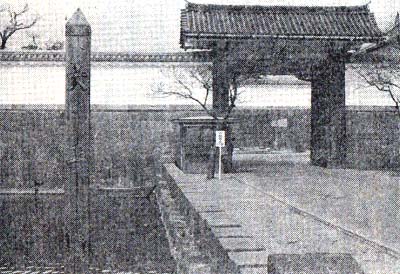

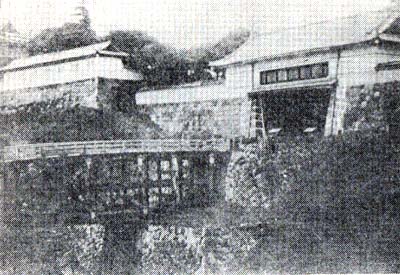

牛込門土橋の石垣刻印 国電飯田橋駅南口に残る。

|

虎ノ門付近にダムをつくり江戸初期の上水に利用された赤坂溜池があった谷筋である。

この谷の河口は汐留川である。なお赤坂門は「相州厚木道」の起点であった。

また、虎ノ門−幸橋門の間は、日比谷入江の開口部だったところである。

幸橋と汐留川間、つまり御浜御殿(浜離宮公園)に通じる水路に芝口門(中央区新橋)があった。

幸橋門から外郭線は、江戸前島の中心を掘り割って北上する。

南から山下橋門・数寄屋橋門・鍛冶橋門・呉服橋門の順であり、呉服橋門から日本橋川に接続する。

日本橋川筋の城門は、外郭門の正門である常磐橋門・神田橋門(御成道・中山道の起点)・一橋門・雉子橋門とつづく。

雉子橋門とわずか一〇〇メートルもはなれていない場所に、日本橋川とは水位のちがう濠があり、清水門・田安門・半蔵門と、北の丸公園から皇居吹上の一画をくぎる濠、「牛ヶ淵・千鳥ヶ淵」の二つのダムでせきとめられた水面と城門がある。

この二つの「淵」は牛ヶ淵が平川流域一帯の上水用ダム、千鳥ヶ淵ダムは本城に対する上水池であった。

喰違見付址 虎ノ門址

赤坂見付 黒田家により築かれた。 |

田安門 中央に見えるのは常灯灯明台(靖国神社用)

大手門 江戸城の正門。皇居東御苑見学の入口でもある。 |

甲州街道の起点でもある半蔵門も、さきの喰違門と同じく千鳥ヶ淵と現在の弁慶濠の分水嶺であり、以下南に弁慶濠を経て、外桜田門(小田原口)・日比谷門で濠は再び南北にわかれる。

146()

南方の濠は日比谷公園内の池−帝国ホテルと日生劇場の間をとおり山下橋門にいたるもの。

北方は、馬場先門・和田倉門・大手門・平河門・竹橋門と、日比谷入江の旧沿岸と埋立地に埋め残された水面(濠)にかかる城門がつづく。

竹橋門から本城の内濠になり、北拮(きたはね)門・西拮(にしはね)門・紅葉山門・蓮池門・内桜田門(桔梗(ききょう)門)・大手

三之門・下梅林門で、平河門および竹橋門に接続する。

西丸関係の濠と城門は、外桜田門=弁慶濠と同じ水位の濠に、西丸大手門(この門前の橋が“めがね橋”で、現在の皇居正門)・西丸書院門があり、この二つの門を結ぶ橋を二重橋といった。

写真などでおなじみの風景であるが、ふつう二重橋というと、手前の“めがね橋”を連想するが、本当の二重橋はめがね橋の奥にかかる鉄橋をいう。

江戸時代には、この鉄橋のかわりに、橋脚を二段につなげて橋をかけたため、一見すると二層の橋のようにみえるところから二重橋とよばれた。

その奥には吹上門・山里門などがあり、めがね橋から北につづく濠に坂下門があり、蛤濠(はまぐりぼり)を経て本丸の濠に通じた。 このほかに城内には、さらに多くの門や濠があったが省略する。

なおこれまで弁慶濠・蛤濠などと濠の固有名詞をあげたが、江戸時代には内・外濠をとわず、すぺて正式にはたんに「御濠」(おほり)ですまされた。 |

江戸時代の二重橋

|

例外なのが牛ヶ淵・千鳥ヶ淵・溜池の三つで、いずれもダムだったことが一般の濠と区別された原因だった。

また城門名は、たとえば大手門の揚合は「大手御門」、数寄屋橋門の揚合は「数寄屋橋御門」というように、「御」の字をつけるのが正式の呼び名であった。

俗に“江戸城三六見附”といったが、外・内郭の城門や、御浜御殿(現、浜離宮公園)の門などを計算しても、どの範囲が三六なのか、確定することはできない。

旗本八万騎、江戸八百八町などのたぐいと同じく、三六見附とは、一種の縁起のよい数としての表現であった。

5 寛永の千代田区 top

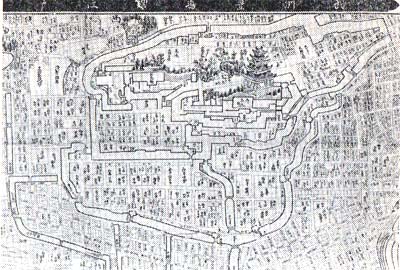

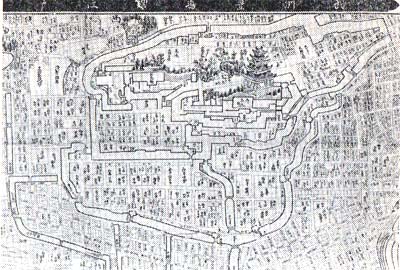

右の写真は『武州豊嶋郡江戸庄図』、俗に寛永江戸図と呼ばれる有名な地図である。 上辺の現在の最高裁判所の場所にみえる山王神社から西、つまり麹町地区の大半のみえない地図であるが、この地図の時期に、江戸城の外郭もほぼ定まったのではないかと推定される。

この図で注目したいのは、千代田区の大部分が城と大名・旗本の居住地であり、町人居住地は、神田と八重洲河岸、道三堀沿岸のわずかな部分にすぎない。

つまり当時の千代田区は、城そのもの、武家地そのものといってもよい状態にあった。

特に現在、武蔵野の原形を残すといわれ、手を加えられないでいる皇居の吹上御苑の部分には、紀伊・尾張・水戸のいわゆる御三家はじめ、多くの大名屋敷が建ちならんでいたことがわかる。北の丸も同様である。 |

寛永江戸図(部分)

|

また図ではあまりはっきりしないが、区内にはずいぶん寺がふえていることに気づく。

6 寺のルーツ top

再び区内にあった寺の増減をみてみよう。第八章で江戸時代以前の寺院の分布と、その移転経路をみてきた。

平川地区の場合、江戸時代以前からの寺の約半分は、文禄年間に“城外”に移され、元和までには、ほとんどが移転させられた。

これは江戸城が日比谷入江・江戸前島に向って拡張されたためである。

その反面、文禄はじめから、城辺河岸(中央区境)・桜田方面に二九寺も新しく寺ができている。

東漸寺・竜宝寺・寿松院・本誓寺・上行寺・東禅寺・泉岳寺など今でも有名な寺が含まれている。

これらの寺の大半は元和のはじめに、現在の中央区や港区の方に移されている。

神田地区の場合は、天正一八年から寛永一〇年までの四三年間に、なんと六九寺も新しく寺が起立している。

伏見・小田原・遠江・駿河などから移されたもの――つまり徳川家の旧領から移転した寺、諸大名が自領の菩提寺に関係の深い寺を招いたり建立させたりしたもの、それと次々に新しい「江戸っ子」が、渡来してきたことにより、どうしても町人用の寺の需要が多くなったための増加であった。

150()

神田地区の寺町は、現在の須田町交差点から靖国通りを中心に、浅草橋交差点付近までの「神田北寺町」と、元和と万治の駿河台掘割り前までの神田山(駿河台)に集中した。

各寺の宗旨は、ほとんど当時の宗旨・宗派を網羅している。

神田北寺町にあった有名な寺をあげると、日輪寺芝崎道場・東光院・法恩寺・誓願寺・快楽院・大円寺・瑞林寺・雲光院・本寿寺・行安寺・本法寺・幡随院などがあり、これらの大部分は慶安元年(一六四八)に谷中(やなか)に、一部は江東地区に移された。

神田山の寺々は、高林寺・江岸寺・浄念寺・霊山寺・吉祥寺などで、やはり北寺町と同じ時期に一部は谷中、一部は駒込と、当時の江戸近郊に移されている。

麹町地区の場合は、三八寺が天正一八年から寛永三年までの三六年間に起立している。

麹町の寺町は清水谷と、番町にある二つの谷に集中した。そして寛永一一年には、ほとんどの寺が四谷北寺町・南寺町に移された。

北寺町は新宿区の舟町・愛住町辺で、妙行寺・全長寺・養国寺・正応寺などであり、南寺町は新宿区の若葉町・須賀町で、西念寺・愛染院・宝蔵院・東福院・永心寺などが移された。

江戸時代中期まで番町に残った寺として、麹町四丁目のテレビ通りの谷底にあった善国寺がある。

同寺は現在、新宿区の神楽坂にあり、毘沙門様の縁日で知られている。幕末まで残ったのは麹町六丁目の寅の薬師で有名だった常仙寺。

その隣りにあった栖岸院は、昭和八年に移転し、千代田区に現存する江戸時代以来の寺は、かっての栖岸院の隣りの心法寺ただ一寺である。

東京の大寺・名刹の大部分は千代田区内に起立し、はじめは城郭建設のために移転させられ、城郭完成後、明暦大火(一六五七)以後は、大火事のたびにその当時の江戸市街の外縁に移されていった。

善国寺の例やまたたとえば幡随院長兵衛で有名な幡随院は、神田から谷中にそして現在は小金井市に移っている。

誓願寺の塔頭(たっちゅう)の一つであった快楽院は、練馬区の豊島園前の寺町に移っている。

のべ一八九という多数の寺が千代田区に成立したということは、人間のこの地域への集中が、いかにすさまじいものであったかを、反映するものである。

それが現在ではただ一寺、これも非常な拡散のしかたである。 |

心法寺 千代田区に唯一残る江戸時代からの寺(麹町6-1-1)

|

人間を集中させ、拡散させる都心部千代田区は、まさに「人間のポンプ」の役割を四○○年近くも続けてきた。

これらの寺の移転先を丹念に追っていくと、小金井市の幡随院のように、意外なコースをたどっているものが多い。

「江戸っ子」のルーツは、一八八軒の寺の移転の跡をたどることによって、さかのぼれる可能性が大きい。

この作業は、多分この“ふるさと文庫”の各区の寺院の取扱いの上で現われてくると思われるので、ひとまずこの項はここで止めておく。

なおこの一八九寺の個々の名称・宗旨・門前町の有無・移転先などは、『千代田区史』上巻や、「初期の江戸における町の変遷と寺院の移転」(『封建都市の諸問題』所収)に、それぞれ一覧表として掲載されている。

7 明暦の大火 top

こうして江戸城および江戸市街は、将軍の膝元にふさわしい、大城下町を完成させた。

またおそらくは寛永一〇〜一二年の江戸城工事の一環として、神田上水が本格的に整備され、文京区関口水道町から、平川(江戸川)の水を分流させ、現在の後楽園スタジアムー帯を横断して、サイフォンで現在の水道橋の約二五〇メートル下流に、上水懸樋(かけひ、これが本来の水道橋)で運河神田川を横断させ、駿河台西麓にそって水道管を敷設し、神田橋上流で日本橋川の下を伏樋(ふせひ)でくぐらせ、大名小路から西丸下一帯にかけて給水した。

その前のこの方面の上水は、さきにのべた牛ヶ淵ダムを水源として、木管の水道管で給水を行なったものである。

|

貝が付着した水道木管の継手

|

明治期の御茶の水

|

昭和五一年一〇月二六日、千代田区立一橋中学校講堂南側の道路工事のさい発見された水道の木管と、その継手をつなぐ鉄製のカスガイに、カキの稚貝が相当の密度で付着していた。

この調査報告書『一橋中学校講堂南側道路より出土した上水施設に関する報告』、千代田区教育委員会、昭和五一年」一月)の結論は、江戸水道の祖といわれる大久保主水(もんど)の見立てた上水源は、牛ヶ淵であること。

彼が上水を「見立て」た天正期には、まだ一ッ橋付近は日比谷入江につづく汐入りの湿地帯であったこと。

江戸上水は、これまでの定説をやぶり、西欧諸国の都市づくりと同禄、水道管を敷設しておいてから宅地造成を行なったこと、などを立証する出土品であるとしている。

カキの付着状況は、汐の干満のある場所に水道管を敷設してから、一〜三年間はそのまま放置し、しかるのち、おもむろに盛土をしていったことを物語る貴重な資料である。

154()

このような江戸城建設期の上水確保の努力の最終的なものが、承応二年(一六五六)の玉川上水の開通であった。

玉川上水・神田上水は以後明治三四年(一九〇一)まで江戸−東京の上水として、約二四五年にわたり市民をうるおした。

この玉川上水完成後の四年目、初期の江戸をほとんど壊滅させた、明暦三年(一六五七)正月のいわゆる明暦大火がおきた。

この火事で、江戸城の大部分をはじめ、千代田区の範囲のほとんどが焼け野原になった。

この大火を機会に、幕府の都市政策は防火第一主義を取り続けた。

だが、「火事は江戸の華」または「火事と喧嘩は江戸の華」といわれたように、江戸時代から大正期まで、江戸には火事が非常に多かった。

近代の財政投融資制度に相当する制度がなく、不景気風を吹きとばずには、火事は財政需要の呼び水であった以上、失火をのぞき、その相当な割合いが放火であった。

幕末になるが、たとえば安政二年(一八五五)の大地震の時の市街焼失図(「江戸大地震大花方角附」)には、麗々しく「世直り細見」と特筆大書した図が刊行されている。

火事は市民、特に町人下層にとって、景気振興策そのものであった。

明暦の大火の四年後、万治四年、御茶の水の舟運のための堀割りが、仙台藩主伊達綱宗に命じられている。

この工事の結果、高田馬場辺までが一挙に市街地化するきっかけになった。

この市街地拡張に通じる工事で、さきにのべたように、吹上にあった紀伊・尾張・水戸の御三家の屋敷をはじめ多くの城内の大名・旗本屋敷が、城外に移された。

また延焼防止のための火除明地、市内要所の広小路などの防火帯の設定に伴う、市街地・宅地の需要の増加にこたえるものであった。

156()

十一章 江戸の生活 top

1 江戸市街の行政

江戸市政は、現在のような行政区画による行政という方法をとらなかった。

江戸の行政は地域ごとにではなく、身分別に行なわれた。

具体的にいうと、武家地・寺社地・町地という区別ごとになされた。

この身分別市街地の割合は、江戸初期から中期までが、およそ武家地が七、寺社地一・五、町地一・五くらいの割合であった。

江戸の最盛期の文化・文政から天保にかけて(一八〇四〜四四)は、武家地六、寺社地二、町地二くらいの割合で、相対的に寺社地と町地の割合がふえている。

武家地とは、江戸城は別格として大名・旗本・御家人の居住地域をいう。

大名藩邸は現在でいえば外国公館(大・公使館など)に相当し、その内部は幕府権力も直接干渉をしない、一種の治外法権的なものであった。

あくまで藩邸内限りの自治にまかされた部分である。

幕府の直臣である旗本・御家人たちの住宅地の場合は、全体的には目付が主として警察行政にあたり、他の行政は幕府の職制組織ごとに、その番頭が支配下の組下の者に関する責任をもたされていた。

寺社地の場合は、大名から選ばれた寺社奉行が、宗教行政から寺社境内の司法・警察および一般行政まで担当した。

町地つまり町人居住地については、旗本から選ばれた南・北町奉行が市中の行政にあたった。

ひと口に町人といっても、その内容は次のようなものであり、法制上の“市民権”を認められたのは地主だけであった。

この関係は、職人・農家の場合もぼぼ右表のような階層をなしていた。

つまり、お上(かみ)との権利・義務の関係は、あくまで地主層だけに認められていた。

租税の納付義務も、訴訟権も地主だけに限られた。

町人の場合に限ると、地主所有地内の地借・店借・雇人などに関する事件には、すべて地主の立会い・承認・奥印(書類の終りにおす印)などが必要だった。

問題や事件のたびごとに、地主が町奉行所に出頭することは、各地主の本業に大変さしつかえが生じる。

このため各町ごとに、その町内の地主が連合し町役人(月行事)を雇い、地主の行政上の行為を代行させた。

この町役人(月行事)は、それぞれの地主所有地や家屋(貸家)を差配する者がなった。

この差配を大家(おおや)・家主(いえぬし)・家守(やもり)などとも呼んだ。

落語でおなじみの「大家といえば親同然、店子(たなこ)といえば子同様」というせりふは、このような関係の上に成立していた。

一方、徳川家康の江戸入り直後から、町奉行と町人との調整機関として、町年寄をおいた。

はじめ二家、のち三家となり、幕末まで続いた。

その下に名主という職をおき、各町の地主連合の活躍の総括機関とした。

町年寄・名主は世襲であり、それぞれの住居を町年寄役所・名主役宅とよび、町人限りの“自治=自裁”業務を行なわせた。

上からの支配の機関として、町奉行(現在の国家公務員)−町年寄−名主の系列があり、自治的組織として各町の地主連合とその使用人の町役人層(地方公務員)があった。 |

|

この二つを結び付けるものが、個々の地域ごとには名主が支配し、全市的規模の行政(主に町割・防火・水道・度量衡など)に関すること、および町奉行所からの町触(まちぶれ、市政施行上の法令・通途類)の名主宛伝達を町年寄が行なった。

強いて現在の制度にこれをあてはめてみると、町奉行はのちにふれるように官選の都知事、町年寄は同じく副知事または公営企業体の管理者、名主はおおむね二三区の区長に相当するだろう。

2 行政組織の基本、月番制

top

もとにもどると、南・北町奉行といっても、江戸市中を南北に区切って縄張りをきめたのではなく、一ヵ月交代で全市の行政にあたった。

これを月番制とよび、町奉行に限らず幕府の行政組織の特徴であり、すべての役職に適用された。

この月番制は、一年を六ヵ月しか働かなくてもよいように思われがちだが、一月おきに勤務評定が行なわれるわけだから、月番の時はもちろん、非番の時もおちおち休んではいられない激しい競争社会だった。

それが最も厳しいのが町奉行だった。町奉行は現在の都知事・警視総監・最高裁判事を兼ねたもので、直接市民の日常生活に関係することばかりであり、幕府の官僚組織内における勤務評定より、さらに厳しい市民の評判がそのまま町奉行の勤務評定になった。

160()

「上役・下役・御同役」ということばがあり、現在では「御同役」を同僚の意味で使っているが、実は隔月交代で行政にあたる組織の同一ポジションにあるものを「御同役」といった。

従って、南・北町奉行――都庁が二つあったと考えればよい――およびその配下の二つの組織のそれぞれの同じ役職が御同役であった。

捕物帖でおなじみのとおり、この御同役は激しい競争相手だった。それだからこそ「御」をつけて呼んだのである。

南町奉行所は、有楽町の朝日新聞社付近、北町奉行所は大手町の東京鉄道管理局の構内にあった。

また幕府の最高裁判所である評定所は、富士銀行本店前の交差点「大手町駅前」付近にあった。

その西隣りの日本工業クラブ辺までが、幕府の迎賓館である伝奏屋敷であった。

浅野内匠頭の勅使饗応役の舞台は、この伝奏屋敷であり、「忠臣蔵」の発端はこの迎賓館の接待のあり方からだった。

なおこの評定所・伝奏屋敷一帯を江戸時代から明治初期まで「辰ノ口」と呼んだ。本丸から辰の方向、つまり東南東の方位にあったためである。

現在、外務省の代名詞が「霞が関」と呼ばれているように、「辰ノ口」は評定所・伝奏屋敷の代名詞でもあった。

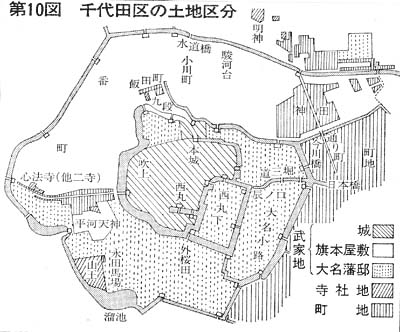

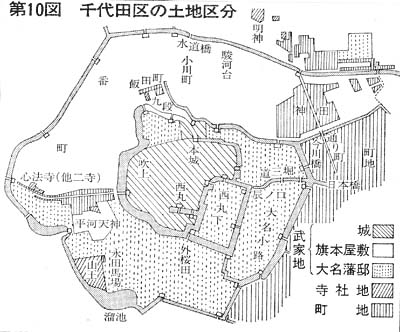

3 千代田区の地域区分 top

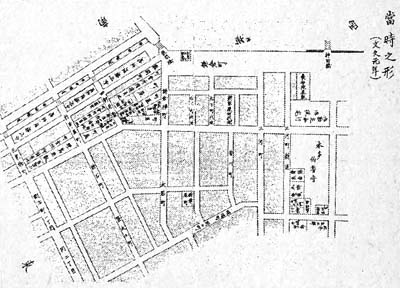

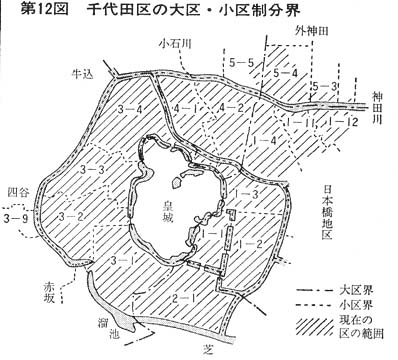

右の図は、江戸城の外郭線が確定した前後における千代田区域の市街地の状態を示したものである。

多少の変動はあったが、この武家地・寺社地・町地のそれぞれの範囲は、明治四年(一八七一)まで、ほとんど変化がなかったといってよい。

さきの江戸市街全体における武家地・寺社地・町地の割合にもかかわらず、千代田区の三者の割合は、城をふくめた武家地が約九〇パーセント、寺社地は約二パーセント、町地が八パーセントくらいの割合であった。

城は別として、大名藩邸は、繰返しのべたように、旧日比谷入江とその周辺に集中している。

千代田区の北部、つまり駿河台・小川町・番町は、ほとんどが旗本の屋敷地帯である。

もちろんこの地区にも、大名屋敷が全くなかったわけではないが、絶えず変動をしていた。

町地、つまり町人の居住区は、日本橋につづく通り町筋をはさんだ神田と、神田川北岸の主に佐久間河岸を中心とする外神田の町々であった。 |

|

山の手台地では、甲州街道をはさんで麹町、麹町の南に平河天神の門前町である平河町、および山王の小さな門前町があった。

162()

それらと、山の手と下町の境であり、日本橋川水路の終点でもある飯田町(九段中坂を中心にした町)などが、千代田区内の町地にすぎなかった。

神田は職人の町として、全市に対する役割をはたし、神田川北岸の町々は主に関東地廻り物の流通市場として機能するものだが、飯田町・麹町は付近の旗本・大名屋敷のもろもろの需要に応じる役割をはたす町として、計画された。

なお平河天神の門前町平河町は、明治まで山の手の数少ない繁華地として有名であった。

|

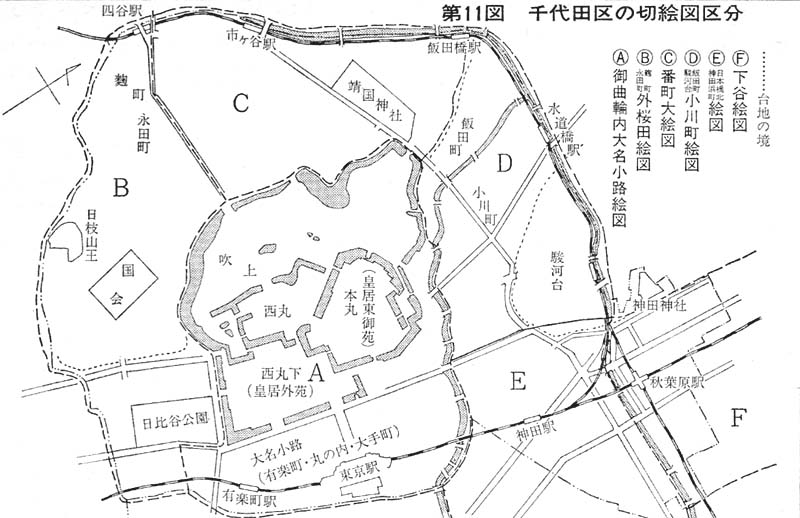

時代はいっきょに幕末になってしまうが、天保のすえから嘉永(一八四〇年代)にかけて、多くの切絵図が刊行されるようになった。

江戸時代には何区何町何番といった住居表示法はいっさいなく、特に旗本・大名をとわず、表札は全く使用しなかったため、武家・町人をとわず、江戸市民にとって、地図は生活必需品であった。

江戸全図となれば、個々の屋敷名が読める程度の縮尺にすると、畳八畳くらいの地図でもまだものたりないであろう。

このため必要な地域ごとに、大絵図を分割した形で、携帯に便利な大きさと、色別や坂や橋の記号などを要領よく使った地図ができ、これを切絵図と呼んだ。

この切絵図の地域の分割のしかたは、まことに適確なもので、地形やその地域の特徴を実に見事にまとめている。

それぞれの切絵図のタイトルの一例は、右の164図にあるようなもので、タイトル名は、切絵図の版元が考えたものではなく、江戸市街の成立と共に、徐々に地域名化していった地名を用いたものである。

千代田区は六枚の切絵図でカバーされている。

図のAのとおり、城と西丸下(皇居外苑)・大名小路(内幸町・有楽町・丸の内一〜三丁目・大手町一〜二丁目・一ッ橋一丁目)が「御曲輪内(おくるわうち)大名小路絵図」である。

以下時計の針まわりに、「(田町外桜田絵図)があり、この両図の範囲が大名藩邸地帯である。

つぎが「番町大絵図」で麹町一〜六丁目から北側の一番町〜六番町・九段北二丁目〜四丁目・九段南二丁目〜四丁目・富士見一〜二丁目および飯田橋一丁目の範囲のものである。

165()

つぎが「飯田町/駿河台・小川町絵図」である。東西の範囲は九段坂上から駿河台東ふもとの淡路町までで、表題が意味することは、飯田町(麹町台地)と、駿河台(本郷台地)にはさまれた旧平川・谷端川・小石川の流れた低地を「小川町」と表現したのである。

この地域の現町名は、三崎町一〜三丁目・西神田一〜三丁目・神田神保町一〜三丁目・一ッ橋二丁目・猿楽町一〜二丁目・錦町一〜三丁目・神田駿河台一〜四丁目・神田小川町二〜三丁目・淡路町一〜二丁目にわたる。

いよいよ本場の神田の切絵図は、「日本橋北/神田浜町絵図」の一部分にすぎない。

現町名でいうと、内神田一〜三丁目・神田小川町一丁目・神田美土代町・神田司町一丁目・神田多町二丁目・神田須田町一〜二丁目・鍛冶町一〜二丁目・神田鍛冶町三丁目・神田紺屋町・神田北乗物町・神田富山町・神田美倉町・神田東松下町・神田東紺屋町・神田百福田町・神田岩本町・岩本町一〜三丁目・東神田一〜三丁目である。

この地区は住居表示が難行しているために、町名のあり方が非常に不統一である。

一例をあげると、鍛冶町一〜二丁目が住居表示施行済み。神田鍛冶町三丁目はまだ済んでいないといった状況がある。

それにしても、江戸初期以来の町名が二、三にとどまらず、がんばっているところが、いかにも「江戸古町(こちょう)」の誇りを忘れない神田っ子の気風(きっぷ)を反映していて壮快である。

166()

神田川北岸は、切絵図では「下谷(したや)絵図」に含まれる。

現町名は外神田一〜六丁目、「天保六花撰」の主役河内山宗悛(こうちやまそうしゅん)がいたという練塀町・相生町・神田花岡町・押田佐久間町一〜四丁目・神田佐久間河岸・神田和泉町・神田松永町・神田平河町などがある。

4 町の移動 top

神田平河町は、前にのべたように江戸時代以前の平川村が、麹町に移されて平河町になり、江戸中期にその平河町の一部を神田(国電秋葉原駅東口前)に移したものである。

平河町の一部が神田に移された理由は、平河天神に隣りあった平河町の一部が、武家地としての馬揚にされたため、その面積分だけ、神田に飛地を与えられたものである。平河町の名主は、神田平河町までわざわざいって町政をみたのである。

神田は、江戸市中の町の移動による、中継地または通り道だった。現在も残っている富山町や消えてしまった三島町などは、芝の増上寺門前町が移ってきたものである。

また昭和八年まであった黒門町(現在の鍛冶町付近)は、上野黒門前から移ったものである。

いまは東神田三丁目になった八名川(やながわ)町などは、深川と神田を三回もいったりきたりしている。

これまで「江戸古町」各町名を、いっぺんに現町名に対比させたのは、このような町の移動を、一々紹介していたらとてもこの本の枠内におさまらないために、途中経過をいっさい省略したのである。

町の移動の多くは、初期の城郭拡張の時のケースと同じで、幕府の都市計画上の必要から行なわれた。

たとえば、防火地帯としての広小路をつくる場合、当然それまでの町屋は他の場所――これを代地と呼んだ――に移される。

その移され方は、移転の対象になった町の坪数から家屋の軒数、そこにすむ住民のすべてをそっくり代地に移すのである。

八名川町の場合、深川に移されるが、場末のため、町内の商・職活動が衰えたことから元の地に戻され、それを繰返した例である。

現在でも、千代田区には神田紺屋町のまんなかに神田北乗物町が割りこんでいて、紺屋町は南北に分断された形の町割が残っている。

これなども、複雑な町の移動の結果なのである。

要するに、江戸の都市計画における町の移動は、一六駒分の枠内に1から15までの数字板を定められた順に並べていくパズル・ゲームのようなやり方で、代地や飛地をつくっては町を移動させた。それでもやりくりがつかなくなると、郊外に町地を拡大していったのである。

そして神田は、さきにのべたように、江戸の町々の移動の通路として利用された面が強かった。

そうした最初の動きは、明暦大火後、通り町筋最北端にあった行商人の町、神田連雀(れんじゃく)町を、遠く武蔵野の一画に移したことから始まる。

168()

現在の三鷹市上・下連雀地区がそれで、職能共同体的な町のあり方を幕府が否定して、新田開発要員として、近郊に移転させたのである。

以後、一町ごとに同種の商・職が集住して町を形成していた市街の様相が、急激に解体されていった。

5 武家の生活 top

大名小路や外桜田の大名藩邸は、いずれも大大名が多く、江戸時代を通じてそう大きな変動をしていない。

これに対して、西丸下は幕府の老中・若年寄などの現在でいえば閣僚級の役職についた大名の官邸地帯であった。

従って役職の異動と共に、非常にひんぱんにそれぞれの邸の主がかわっている。

この官邸地帯は閣僚たちの登城(通勤)に便利なように設けられたものである。

番町・小川町・駿河台の旗本屋敷地帯も同様な事情があった。つまり幕府の多くの機関の役職についた旗本たち――これを御番入リという――の登城に便利な地に屋敷が与えられた。

いったん「番」を解任され無役(大身の旗本は寄合組に編入、小身の者に小普請組に編入される)になると、外濛外の辺境の地に屋敷替えを命じられる。 |

鍛冶橋内の吉良上野介邸(『御府内沿革図書』より)

|

旗本・御家人たちは世襲の家禄を与えられているが、「番」にはいるとその役職相当の手当(役料)を受ける。

この手当が馬鹿にならず、場合によっては所得倍増どころか、何倍にもなるものがある。

このため、よい役職にありつくために、激しい競争や、わいろ合戦が行なわれた。

区内にいた旗本たちの多くは、その意味での成功者であり、裕福なものが多かった。

戦前まで番町といえば、東京屈指の高級住宅地として知られていたのは、こうした歴史があったのである。

旗本のランク――家禄の石高ではなく、役料コースの所得の順でいうと、番町・駿河台と続き、小川町低地の旗本は少し格が落ちたようである。

つまり千代田区の城北から城西にかけた地区は、官僚化した旗本の住宅街。残る半分の大名屋敷に関しては、寛永一二年(一六三五)に江戸城外郭が確定した年に、参覲交代制度が確立した。

170()

この制度は、それまでの人質政策を整備したもので、大名は原則的に、一年ごとに江戸と領地を往復しなければならなくなった。

もちろん正妻と嫡子は江戸に定住することを義務づけられた。

箱根の関所で代表される五街道のそれぞれの関所は、「入り鉄砲と出女」を監視することが最優先の業務だった。

江戸に鉄砲を持ちこむことと、江戸から人質の女性の脱出を防ぐのが目的だった。

大名の国元と江戸の往復は、陸路をとることが義務づけられ、食糧・燃料なども道中の途中の現地調達は許されなかった。

この条件は大名経済に大きな影響を与えている。

ごく一般的にいえば、大名の収入の六〇パーセントが参覲交代の旅行費と、江戸藩邸の生活の維持にあてられた。

徳川家康の遺訓という「百姓は殺さぬ程度にしておけ」という方針は、大名にもあてはまることであった。

大名たちにとっての“ふるさと”はどこだったのか、またその家臣たちも、代々江戸藩邸勤務の者(これを定府(じょうふ)者という)と、参覲交代ごとに国元から従ってくる家臣たちの間でも、その“ふるさと”意識はずいぶんちがったものだったろう。

また旗本にしても、その収入の源泉は、各自の知行所にある以上、これもどのような“ふるさと”意識をもっていたかは、微妙なものがある。

一例をあげれば、明治になっても「三河以来」の家柄を誇ったのが旗本の後裔だったのである。

第一、将軍自身が家康は別としても、二代目以後歴代の将軍の正妻は、ほとんど公卿の娘などの「下り物」の女性である。

将軍の後宮である大奥すまいの妾の多くも「下り物」たった。

八代将軍吉宗以後は紀州家系統の、いいかえると「下り物」系の将軍が多くなっている。

6 町人の生活 top

町人の方は、なんといっても神田が主流であった。だが多くは職人町で、商店はいくつかの名店・老舗(しにせ)があったとしても、しょせんは日本橋や本町通りの商店街にくらべると場末であった。

江戸商業の中心をなす伊勢店で代表される上方勢力は、取扱い商品は下り物、資本も店員もすべて上方から補給した。

堅実一筋、命より金、金は町人の魂だと武家に対抗した意気は、日本橋地区を中心に強い結束のもとに、一大商業地帯をつくった。

一方、女房を質においても初鰹(はつがつお)を喰い、天下祭りにうかれ、宵越(よいごし)の銭をもたぬ(もてない)ことを負惜しみの誇りにした江戸っ子たち――おなじみの落語の主人公たちの生活と意識は、およそ伊勢店の人々とはかけ離れたものであった。

172()

7 江戸っ子の生まれそこない金を溜め

top

この川柳に代表される人々に教育された子弟は、もちろん例外はあるにしろ、伊勢店の丁稚(でっち)採用試験に合格するはずはない。

伊勢店の方でも現地採用は不利と見きわめたからこそ、ほとんどの大商店は下り物の店員をつかった。

第一章で、千代田区の特徴をのべたさい、「芝で生まれて、神田で育っ」たのが江戸っ子だとのべたが、ごく一般的にいって、江戸生まれの人々の多くは、七〇年におよぶ江戸城建設工事のために全国から集まってきた人々およびその子孫であったため、この時期以降の江戸っ子は職人になるか、場末の小あきんどになるかのどちらかしか、人生の進路がなかった。

結局、江戸に“ふるさと”意識をもてたのは、落語の登場人物の八さん・熊さんに代表される庶民だけだったかもしれない。

だが江戸市民は、その集中の原因からいっても、男が圧倒的に多かった。

アメリカの西部劇でみるように、西部も江戸も開拓地共通の女不足だった。

裏店のその日ぐらしの商・職人にとって、結婚して世帯がもてたら、いちおうの成功者の部類にはいったとみてよいような状況が一般的だった。

特に神田のような職人町には、そうした傾向か強かった。

「芝で生まれて」――なにも芝に限ったことではないのだが、神田はあくまで「地」のものが技能を身につけ成長していく場であった。

このような“人間の条件”のもとでこそ、必然的に吉原の遊廓や、市中に数多くできた岡場所最下級のものとして柳原土手を根城にした私娼などの需要が、なくてはならぬものとして容認され、存在し続けたのである。

8 天下の掃溜め top

伊勢店系の人々や恒産のある人々――いわゆる有徳(うとく)人たちは、都市下層の集中に対して、江戸は「天下の掃溜め」だと評した。

“恒産なければ、恒心なし”という、社会のしくみなどを無視した、差別的な言辞がまかりとおっていた時代のことである。

しかし、恒産はないけれども、都会人としての生活のマナーを心得た“恒心”のある「江戸っ子」の存在は、「神田っ子」にも「麹町っ子」にも全くなかったわけではない。 だが残念ながら、江戸に集中してきた人々の多くは、一旗あげ組や、長村からの脱出者たちだったことも、また一面の事実である。

十返舎一九作『東海道中膝栗毛(ひざくりげ)』は、文化一一年(一八一四)に始まった。 ご承知のとおり、神田八丁堀すまいの弥次・喜多両人が、東海道を江戸っ子風を吹かせて上っていった珍道中記である。

しかし同書のはじめにあるように、弥次郎兵衛の生国は駿府。 親ゆすりの身上を遊びでつかいはたして、江戸に掃きよせられてきた人物。

相棒の喜多八は、旅役者だったが、弥次の尻についてこれまた江戸にまで流れこんだ者である。

こうした手合いが「江戸っ子」風、「神田っ子」風を吹かせて歩いたのである。

そしてこの道中記が、同じような境遇の人々の共感と共鳴を得たことが、ベストセラーになった原因である。

“ふるさと”を喰いつめて江戸にはきてみたものの、日々にふるさとは遠くなり、帰る旅費の工面もできない、その日ぐらしの人々にとって、この道中記は多くの人々のふるさと指向の一種の代用品としての役割を果していたことだろう。 |

『東海道中膝栗毛』のさし絵

|

さびしいことだが、「江戸っ子」の正体は案外こんなところで、ほかに自慢する種がなければないほど、将軍膝元の江戸ずまいを鼻にかける以外に、自分の存在を主張できなかったのである。

この二番煎じ的なものに、浪花節「清水次郎長外伝」のうちの「石松の三十石船」のくだりがある。

かっては一世に流行したナニワ節だが、四〇年後の今日、アラ筋だけは紹介しなければなるまい。

次郎長の子分の中で「利巧じやないが」滅法強い森の石松がこの場の主人公である。

淀川を大坂まで川下りの三十石船の船中で、いろいろな話の末に、海道一のバクチ打の親分は清水の次郎長だと、船中の「神田っ子」がいう。

石松すっかりウレシクなり、鮨をすすめては、次郎長の子分の中で誰が一番強いかを、繰返しカマをかけて聞く。

イイ線までいくが、なかなか自分の名がでない。

なんとか思い出させようと、しきりに鮨と酒をすすめる。

相手の神田っ子は、オダテられるたびに、「神田の生まれョ」を連発して飲み喰いをして、やっと石松の名を出すが、オチは「だけど、あいつはバカだからネ」で、石松は大いにズッコケルというお粗末の一席。

これが、日中戦争が始まった頃、ラジオで、レコードで、おおげさにいえば当時の日本人の誰もが知っていたナニワ節である。

176()

ここで問題にしたいのは、「江戸っ子だってねえ」「そうョ、神田の生まれョ」の繰返しの中で、「神田の生まれ」が、いかにも物ほしげであり、卑小で軽薄なひびきをもっていたことである。

だが当時の神田っ子は、特別にこのストーリーに反発をしなかった。

むしろ三味線の節に悪乗りしていたふしがあった。

9 学問と文芸の街 top

江戸時代の学問――その実質はどうであれ――の最高峰は湯島の昌平坂学問所(昌平校)だった。

唯一の官立大学といってよいだろう。

御茶ノ水駅対岸の神田明神前にある聖堂から医科歯科大学一帯の地にあったものである。

この昌平校を中心に幕府の儒者が集まった。

民間の学者も昌平校直下の神田に多く居をかまえた。

目的は官学と私学の対抗、または官学の教授に近づくことを目的にしたものも多かった。

さらに昌平校−神田の“裾野”が日本橋・京橋の出版業者であった。さきに最高峰といった意味は、地形的なたとえと同時に、当時の学者・文化人および出版社の分布が、富士山頂=湯島から、五合目の神田、裾野の出版業者群というならび方を兼ねさせるための表現に用いたのである。

この関係は幕府と各藩の藩学との関係にもあてはめられる。

全国の昌平校指向は、今日の東大指向と全くよく似ている。

そうした意味で、神田は学者・文化人の多かったところで、特にお玉が池付近などが有名であった。

このような構造に町人がどうからんでいたかという例を、方角をかえで九段中坂飯田町でみてみよう。

飯田町は物資の流通センターである。同時に山の手と下町=武家と町人の身分をこえた交流の場でもあった。

江戸も中期以後になると、武家の経済力は衰え、登城の時の供揃に必要な家来を常時傭うことができなくなってくると、口入屋を通じて形だけは武家の奉公人らしい臨時雇を使うのが、普通のことになった。

江戸初期の幡随院長兵衛で代表された、旗本と町奴にみられたような関係ではなく、一種の職業紹介所の役割をした稼業が飯田町に多かっか。

もう一つは北の丸内にいた御三卿の一員であった田安宗武(たやすむねたけ)や旗本の大田直次郎(南畝、蜀山人、四方赤良)などの、大名・旗本と町人たちの文芸や学問の上での、階級をこえたつきあいの場になったことである。

特に一時期流行をきわめた狂歌などで、飯田町を中心にした「連」は、江戸狂歌界の一中心をなした。

178()

時代は飛躍するが、この飯田町は妙に文芸に縁のある所で、勧善懲悪思想のカタマリのような『八犬伝』で知られた滝沢馬琴、明治中期に尾崎紅葉のおこした硯友社(けんゆうしゃ)のいわゆる硯友社時代の出現、森田草平の『煤煙』の発端にもなった九段中坂……、江戸期から明治期まで、いつも絶えずそうした人々の活躍と関係をもった場所であった。

10 麹町の商法 top

山の手唯一の中心的商店街だった麹町は、現在でいえば新宿などの副都心にあたるだろう。

裕福な大名・旗本相手の商店街で、現在の麹町四丁目辺にあった、岩城枡屋などという呉服店は、日本橋の越後屋(三越)と江戸を両分した。

しかし「良賈(良い商人)は深く蔵し」て商売をやるといった、いわばおっとりした感覚の商店街であり、店売りは二の次、あくまでお得意まわりを主とする商店街であった。

この名残りは、太平洋戦争で麹町の商店街が全焼するまで、店舗のつくりや商法に色濃く残っていた。呉服物などに限らず、日常の生鮮食品店や菓子屋なども、前日または朝に注文取りに屋敷廻りをして、それから調製なり調達して届けるという、商法だった。

これは客の大部分が武家であり、フリの客(道すがらの客)の相手をする必要のない町だったからである。

再び神田の人々と対比させると、一方は粋で、いなせで、歯切れよい気風を身上とナる職人町であり、同じ町人町でも神田と麹町では、およそ異質なものがあった。神田の人々から山の上(麹町)の人をみれば、どいつもこいつも江戸っ子の生まれそこないだというタンカの一つも出たろうし、逆に麹町の人々は、例の“掃溜め”意識を新たにしていたことだろう。

こうしたちがいは、千代田区内に限られたことではなく、当時の町地の立地条件によって、その地域にふさわしい商売をしなければならなかった町人たちが、それぞれの地域ごとに、独自の個性ある町をおのずからつくりあげていった結果なのである。

11 江戸時代の千代田区の通観

top

江戸時代の千代田区の範囲は、これまでみてきたような地域で、大部分が武家地であるという条件は、さしたる事件や話題のないことに通じた。

要するに、あまり面白くない地域だったといえよう。

もちろん、江戸城内のようすや、大奥の話、武家の生活、特に現在の場所にどういう大名や旗本が往んでいたのか――などの各人各様の興味の対象は数多いと思われるが、大部分の現住者と、江戸時代三〇〇年間に変動を重ね続けた大名・旗本屋敷の主との間には、地縁的にも血縁的にも全く関係がなくなっている。

180()

農村の場合のように、先祖代々その土地に生まれ、その土地の土になるような生活の場とは、都心部の生活は本質的に違うのである。

またもや“ふるさと”にこだわるわけではないが、ふるさとに対する感覚もまた各人各様である。

千代田区の場合のふるさとは、そこを生まれ故郷とする人々よりも、他から移住して育った人々の方が圧倒的に多い。

また区内で生まれ、育っても、いわゆる成功者の列にはいると、今も昔もほとんどが千代田区の範囲から離れていく。

今は公害や土地の暴騰によって、自分の地所をより効率的に利用するために、周辺地区に引越していき、区内は営業の場としてだけに利用する。

昔は財をなし楽隠居の身分になると、「根岸の里のわびずまい」――根岸にかぎらず郊外に別荘をたてて風流三昧の余生を送るのが、武家・町人を問わず共通したライフ・サイクルのパターンであった。

人生五〇年時代、若いときは大車輪に働き、五〇歳をすぎれば余生を楽しむことが、江戸−明治時代の、特に都心部に生活できた人々の理想でもあった。

平均年齢七七歳何ヵ月などと寿命だけがのびても、その年頃ぐらいまで働かざるをえない現在の状況は、元禄文化・江戸文化を生んだ江戸人に対して、昭和の場合は「昭和元禄田舎芝居」で尻つぼみ。そして東京文化なる“歴史”用語も、江戸が東京と改称されから、一世紀一〇分の一をすぎた現在でも、まだ聞いたことはない。

最も、そうした現象こそ、「東京文化」にほかならないといわれれば、「ハイ左様で」と引下るより手はない。

十二章 明治初期の千代田区

top

1 江戸占領軍

この本の性質上、これまで、できるだけ「国史」に関係することがらについては省略をしてきた。

しかし約二八〇年間におよぶ幕府所在地だった千代田区の場合、明治維新による権力交代――江戸城の新しい主の登場に目をふさぐわけにはいかない。

慶応四年(一八六八)五月三日〔四月一一日〕(以下当時使用されていた陰暦の月日を〔 〕内に示す)、江戸城は薩・長両藩を主力とする「下り物」の軍隊に占領された。

城は占領されたが、三番町・小川町・辰ノ口・西丸下・神田橋などに設けられていた旧幕府歩兵屯所(幕末に組織された洋式軍隊)は〔一四日〕まで頑張っていたが、三番町屯所をのぞく部隊は、素直に武装解除され、三番町部隊だけが、一時それを拒否したため、戦闘直前までになったが、これも結局は解散させられた。

この時期の江戸市中は、ほぼ千代田区の範囲は占領軍が警備し、周囲は上野に本部をおいた彰義隊が市中警備にあたった。

江戸は新旧両政府軍が約一ヵ月間、対立した形で同居していた。

〔五月一四日〕

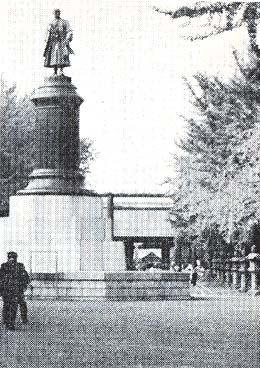

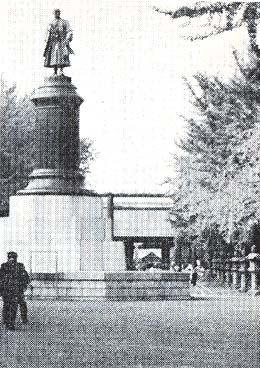

政府軍は彰義隊討伐を決行、その日のうちに制圧した。この「上野の戦争」の司令官が、靖国神社正面に銅像になっている大村益次郎だった。

九月三日「七月一七日」天皇は江戸を東京と改称する旨の詔勅をだし、一〇月二三日〔九月八日〕年号を明治と改元した。

口の悪い江戸っ子は、明治を逆にして「治明」――治まるめえなどと毒づいてはみたものの、着々と東京軍政が進められる前には、手も足もでなかった。 |

大村益次郎の銅像

|

2 東京遷都 top

再び江戸時代にもどるが、幕府は文久二年(一八六二)に、大名の最大の負担だった参勤交代制を大幅にゆるめた。

諸大名の江戸滞在期間を短縮し、正妻・嫡子の帰国を許し、江戸藩邸詰めの家臣の数を減らすようにした。

これは幕府の実力低下の反映だったのだが、この政策はより一層、幕府の足元をみすかされる結果になった。

幕府はあわてて元治元年(一八六四)に従来の制度にもどしたが、もはや復活させることはできなかった。

この一連の政策は、実質的に幕府の崩壊に直結するものだった。

一方、大名たちの喜びとは逆に、俗に三百諸侯と呼ばれた大名相手に商売をしていた江戸の商・職人たちや、飯田町の項でふれたような足軽・中間などの多数が、一度に失業してしまった。

一時江戸の人口は一五〇万近くまであったものが、この時期には約五〇万前後にまで減ってしまった。区内の約半分をしめた大名屋敷のこうした状態に輪をかけだのが、維新後の徳川家の没落であった。

徳川家の石高は、約八〇〇万石あった。それが明治元年〔五月二四日〕新政府の処置により一挙に七〇万石、駿府(静岡市)に移住を命じられた。従って“旗本八万騎”(実数は約三万三四〇〇、その家族を入れると約八万)を誇号していた旗本の大部分も失業者になった。区内の北西部一帯の旗本屋敷の多くは、無住の空屋敷になり、それまでの高級住宅地は、草ボウボウの淋しい場所になった。

おそらく人口の面だけでいえば、当時の区内の人口は、太平洋戦争で焼け野原になった昭和二○年の約四万四○○○人と、そう大きな差がなかったものと推定される。

184()

こうした荒廃の秋、天皇は〔一〇月一三日〕に東京に東幸、江戸城を東京城と改められ、その後いったん京都に帰られた。

翌明治二年〔三月二八日〕天皇は本式に東京に「下られ」て、東京を皇城の地と定めた。

皇居となった場所は、本丸ではなく西丸御殿(現在の皇居宮殿の場所)である。

本丸御殿は文久三年(一八六三)三月に焼けていたためであった。

余談ながら小説『鞍馬天狗』(大仏次郎著)が天狗と黒姫の吉兵衛が薩摩の益満休之助(ますみつきゅうのすけ)と協力して放火したことになっている火事が、それである。

こうした権力交代により、東京城とその周辺は、再び活気をとりもどした。

新政府の諸官庁・兵営が東京城を中心に配置されたからである。

東の「京」という意味での東京が首都になったいきさつや理由は、いろいろあるが、広くみると、結局は当時の国際関係によるものだった。

明治維新という権力交代は、幕府を支持するフランス、薩・長勢力を後援したイギリスの戦争でもあった。

幕府は北海道をフランスへ担保に入れて借款をしようとした。幕臣の榎本武揚たちが、なぜ箱館までいって新政府軍と戦争をしたかという背景は、この辺にあった。

一方のイギリス側は、対日貿易の目玉商品産地としての関東地方の養蚕地帯の重要性に眼をつけていた。

明治維新は、それまで蝦夷地と差別されていた地域を、一挙に“近代”日本の枠内に収容した。

東京は、この新しい範囲を含めた揚合、ちょうど日本列島の中心に位置する場所になった。

徳川の長年におよぶ鎖国政策を逆手にとった形で、倒幕運動のスローガン尊王攘夷運動の主力であった薩摩・長州二藩は、権力を奪った瞬間から、それまで攻撃して止まなかった幕府の開国政策を精力的かつ積極的に実行し始めた。

この一八〇度の転換に成功したことが、日本の近代化の第一歩であった。

江戸改め東京は、その出発点から国際的都市だったのである。

3 初期の東京市政 top

上野の戦争の五日後、政府は江戸鎮台府(ちんだいふ)をおき、町奉行・寺社奉行・勘定奉行を廃止した。

だが南・北町奉行所はそのまま南・北市政裁判所、寺社奉行が寺社裁判所、勘定奉行が民政裁判所となり市政を続行した。

東京と改めたときから、鎮合府を鎮将府(ちんしょうふ)と改め、駿河以東一三ヵ国を管轄させ、市政裁判所を東京府と改称、初代知事に烏丸光徳(からすまるみつのり)がなった(前述の東京改称と同月の〔七月一七日〕のことである)。

186()

明治二年から明治十一年までの東京市街地の行政制度は、目まぐるしく変り続けた。

その最大の目的は、東京府における旧幕府以来の諸制度の打壊しと、それに並行して近代的行政区画に再編成することに重点がそそがれた。

念のためにいえば、当時の東京府の範囲は、後にのべる東京旧一五区(大体山手線でかこまれた地域)の範囲であった。

明治初期の名主−年寄−戸長−区長各制度の移り変りと、区内におけるそのときどきの行政区画や「長」の個人名を、一々あげることは、たとえば練馬区の場合などのような農村部とは全くその様相が異なるため、これを網羅することはスペースの関係で不可能である。

このため、以下おもな改正事項だけを挙げて、江戸時代の身分別行政から、“近代”の行政区画による行政に移る有様を紹介する。

〔二年三月一〇日〕名主制度廃止。五○区制の採用、一区ごとに中年寄・添年寄を名主の中から選任。町内事務用に町年寄(家主)をおいた。

世襲の名主を廃止し、それまでの地縁関係を否定する人事異動であり、名主の官吏化の第一歩であった。

全国的にみた場合、この時はまだ「しばらくは旧慣によるべし」という方針であった。

〔四年四月四日〕

「戸籍法」が公布され、初めて区画の規定を設け、各区に戸長・副戸長おき区内の戸数・人員・生死・出入のことを司どらせた。

この時初めて身分別から「臣民一般」を、その住居の土地につけて登録することになった。

初めて武家地・寺社地・町地の区別なしに、人間が区画ごとに把握されたのである。

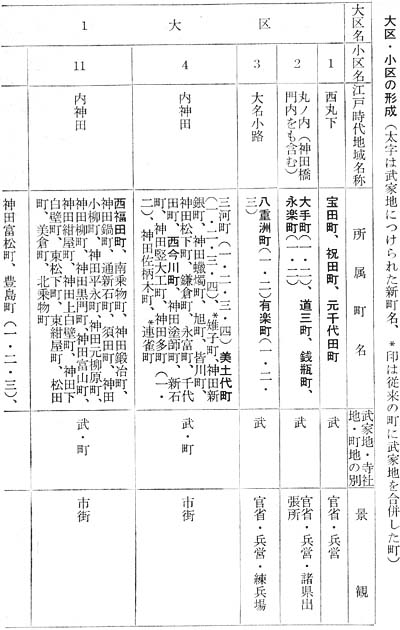

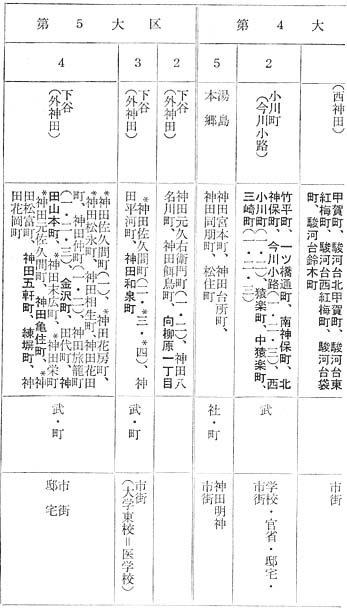

4 大区・小区制 top

〔四年一一月一三日〕

「廃藩置県」による置県条例により、全国は三府七三県に整理され、その内部の郡村の区域を全部廃止し、新しく大区・小区の区画に再編制された。

東京府は六大区に分け、第一大区だけが一七小区、他はすべて一六小区に行政区画が定められ、官吏としての区長(大区)・戸長(小区)がおかれた。

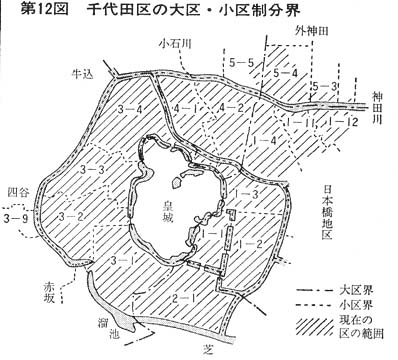

六大区のわけ方は、皇城を中心に第12図のように第一〜四大区は放射線状に東京府境まで、魚の鱗のような具合いに、地形や地域の特徴を無視して、機械的に小区の範囲を線引きした。

従って区内の行政区画は、第一〜五大区に分割された。このように、大区の区画で大きく分断されたのは、千代田区の範囲だけで、他の区にはその例をみない。

この大区・小区制は、名主番組=五〇番組制の地区割りをさらに分断するように再区画された点に特徴があった。

大区の総長は邏卒(らそつ)の長として警察行政にあたるのを本務とした。 |

|

その後一般行政事務の長をも兼務し、邏卒総長と称したが、警察と行政の兼務は不適当とされ、のちの警察署長の前身としての業務に限られた。

188()

大区の一般行政は、初め大区御用掛から区長と改称、大区役所で事務をとった。

そしていくつかの改正の連続の中で、官の機関としての区長・副区長、戸長・副戸長が任命された。

5 武家地の解消 top こうした一連の行政制度の変動期に、武家地・寺社地・町地の別が解消され始めた。

その最初は明治五年二月一〇日の通達からで、九月頃までかかって武家地に新町名がつけられ、徳川時代を通して厳重な身分別の居住区分――武家地には町人は住めず、その逆の場合も許されなかった――浪人などは侍の形はしているが、町地住まいしか許されず、法制上の取扱いは、あくまで町人と同じであった。

そうした身分上の区別による住居制限が解消したため、千代田区内の約九〇パーセントの武家地に、町人―― 一般市民が進出する可能性がひらかれた。

先ににのべたように、旧旗本屋敷はわずかの間に急激に荒廃したが、新政府はこの対策として、主に番町地区を大幅に新政府の官員の邸宅地に転用した。

一方、明治二年八月には、千代田区内の武家地に、当時の輸出商品の花形だった養玉用の桑と茶畑の開墾政策を打ちだしている。

だが、翌三年には植えつけた桑・茶の七〜八割が枯死したため中止されたが、明治六年三月の調査では、桑茶現存地は一〇二万五〇〇〇坪あり、千代田区内のぶんとしては、紀尾井町の三万六五三三坪、一番町、上二番町、三番町、土手三番町、五番町が二五〇〇坪、富士見町が四〇〇〇坪などという数字が残されている。 なおこの開墾地の跡の一部は、明治四○年頃まで、主に「小川町低地」の東西、つまり九段側の斜面と、駿河台側の斜面に牧場(牛乳採取用の乳牛を放牧)が残っていた。

百余年前、都心部の高級住宅地が、時勢の変動と共に、一朝にして占領軍将校(新政府官員)の邸宅地となり、さらには桑畑・茶畑・牧場になった時期があったのである。

武家地の解消によって、千代田区の大部分に新しい町名が誕生した。

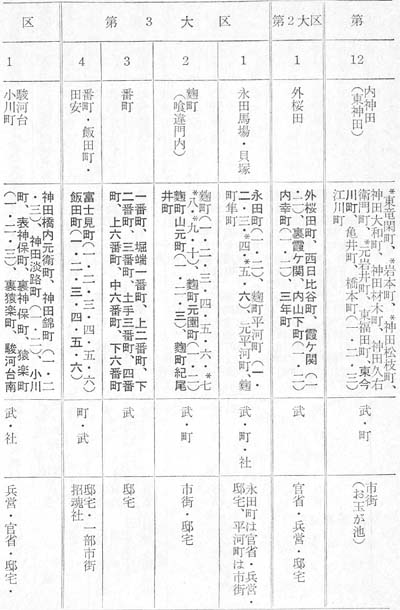

明治五年当時の区内の各大区・小区所属の町名一覧表を以下に掲げる。新町名は一一二町におよんだ。

6 大軍事都市 top

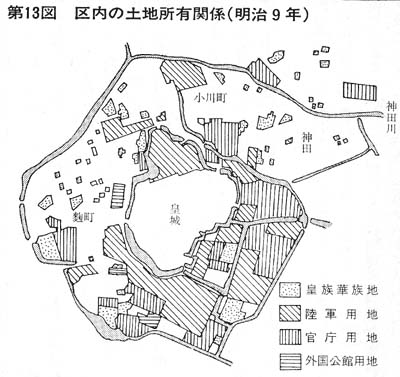

4 大区・小区制で示した第12図に対応する図として、左上の第13図「明治初期の土地関係図」をみると、皇城を中心に広大な陸軍用地と官有地が区内の約半分を占めていることがわかる。

明治新政府、つまり東京占領軍は、さきにものべたように、急速な“近代”化を進めるために、「富国強兵・殖産興業」をスローガンに、廃藩置県・徴兵令・地租改正などの国民生活に直接、かつ深く影響する政策を矢つぎばやに強行した。

府県設置や大区・小区制の施行に代表される行政区画による行政――戸籍制度の整備などは、政府の近代化政策の最も基本的な施策であった。

明治政府の“歴史的性格”には、種々の見方がある。

だが近代化とは、閉鎖的・孤立的な、しかも自給自足経済をたてまえとする村落共同体を基盤とする封建制を否定し、工業国への道を進むことにある。

そのため地租改正――地租を現金で徴収する――に代表されるように、貨幣中心の経済を導入し、本質的には農村の自給自足経済を破壊する政策をとった。

しかし、一方では旧来からの農村の生活共同体のしくみを温存し、農民の犠牲の上に都市における資本の蓄積と、工業国化に伴う新しい労働力を絞りだす方針を取り続けた。

このような政策は「明治百年」を通じて一貫した方針であった。

これは当時の日本の国際的環境に対応するものであり、一日も早く工業国の基礎をかためなければ、列強の槓民地になりかねない情勢があったのである。

さらにこれを国内の直接的事件でみると、近代化強行は、全国の失業武土層の不平不満がいくつかの内乱を起こさせ、地租改正による「現米」の「現金」切りかえによる困窮は、これまた全国的に農民一揆多発の原因になった。

このような近代化の影響を、最も強く受けたのは東京であり、さらに皇城を中心に包みこんだ千代田区の範囲であった。

政府としては、当然これらの強行策を推進するため、皇城を中心に東京都心部に大兵力を常置しておく必要があった。

この軍隊駐屯地は、第B図のように大部分が旧大名藩邸を利用した。

同様に政府の官庁地帯もやはり大名藩邸を流用した。

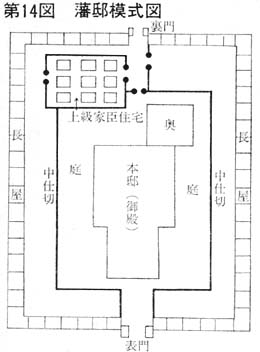

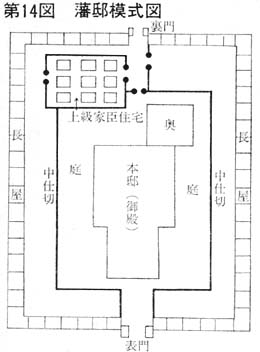

大名藩邸の構造は、第14図の模式図のように、多くは周囲が二階づくりの長屋でとりかこまれ、一種の城郭としての性格をもっていた。

兵営にするのには、長屋だけ残せばただちに兵営になるし、官庁に利用する場合は、ほとんど手を加えることなく、せいぜい中仕切を取り払えば、そのまま使用できた。

このような構造上の特色と、当時の政府の財政難もあって、洋式の新時代にふさわしい兵営・官庁が新築できなかったこともあり、切絵図の地域区分でいえば、「御曲輪(おくるわ)内大名小路」と「外桜田」一帯は、ほとんど兵営と官庁街になった。

これは「明治一一〇年」の現在でも、「外桜田で永田町」と「大名小路」の多くの部分が、建物こそ近代ビル化したが、国会センター・国政センターとして、千代田区の特色ある地区を形成している。この地区の成立は、千代田区がかっては一大軍用地であった名残りである。

なおこの地区では、特例的なものとして神田橋門内の現在の大手町二丁目一帯に当時最大規模の官営工場たった大蔵省紙幣寮、のち印刷局がおかれた。 |

|

7 学校の街、小川町低地 top

九段と駿河台にはさまれた小川町低地――これも切絵図の地域名でいえば「飯田町/駿河台・小川町」の場合は、これまでの大名藩邸地帯とはひと味ちがう。

この低地の南側に江戸城本丸があり、江戸−東京の冬の季節風、上州からの“空ッ風”がこの低地を吹きぬけて、モロに本城に吹きつける。

いったん火事があると、火はまともに本城をおびやかす。明暦大火以後、幕府は何回もこの方向からの火事ににがい思いをしている。

このため小川町低地南部、概略すれば現在の靖国通りから南側の濠端まで、東は神田橋−小川町交差点、西は九段下までは、広大な防火用空地がつくられていた。

元禄期に五代将軍綱吉のブレーンであった僧隆光が護持院を建ててもらったが、この寺などはたちまち焼失している。

現在の神田錦町三丁目から一ッ橋二丁目にかけて、幕末まで護持院ヶ原と呼ばれた空地なども、その一例である。

なお森鴎外がここを舞台に小説『護持院原の仇討』を書いていることはよく知られている。

幕末になると、この空地帯は幕府の洋式陸軍の練兵場になったり、はじめ三崎町、のち九段下から移った蕃書調所−洋書調所−開成所−大学南校と、何回か名称の変った現在の東京大学の法・文・理学部系の前身の学校がたてられるようになった。

明治になると、この広大な空地は、「洋学祖述」つまり西欧の学問の成果だけを直輸入することを目的とする官立学校の集中地帯になった。

多少の時期のズレを無視して、この地区に成立した官立学校を列挙すると、大学南校(開成学校・大学予備門)−東大、東京外国語学校−東京外大、高等商業学校−一橋大、学習院(当時は官立)−学習院大、体操伝習所、陸軍大学校などが設立された地帯であった。

ともあれ、こうした軍用地・官用地以外の地に、一般市民が進出を許されたため、旧武家地に、わが国の工業国化の進行に比例する形で市民が市街地をつくりだしていった。

特に江戸以来の町屋があった神田橋−小川町交差点の線以西の、現在の駿河台をふくむ神田西部は、日本橋地区の場末の町神田のさらに場末の町として、急速に人口がふえていった。

198()

8 麹町区・神田区の成立 top

新政府にとって最も恐威の的であった西郷隆盛に代表される勢力が、明治一〇年(一八七七)の西南戦争で一掃されると、当局はやっと一息ついた。

そして維新以来、試行錯誤を繰返しながら、地方制度を運営していたのを、本格的な“近代”地方制度に改めることにした。

明治一一年一一月二日、新しい地方制度として、「郡区町村編制法」「府県会規則」「地方税規則」のいわゆる三新法を施行した。

維新以来の自由民権運動は、やがて立憲政体・議会制度の早期実現に焦点があわされた。

政府としては、憲法とそれにもとづく議会開設の予備行動として、三新法による地方制度実施に踏切ったのである。

当時の内務卿山県有朋は、地方制度の運営は「有産にして老成、資性温順な徳望」ある人々に、地方制度をまかせることを言明している。

そしてそのような階層の基盤――地主層の保護と、さらにその体制を側面から援護する“理論”として、「郷土」なる概念を導入している。

村の鎮守を村落共同体の精神的中心にすえ、地主層の支配に都合のよい状況にそれぞれの地域をまとめる役割を、「郷土」または「郷土意識」の強調によってまかせた。

工業国化への道をとった経済事情と、現実の一般の人々の自給自足生活の破綻との断層をうめるものが、「郷土」の概念であり、戸籍法−民法における戸主の権威に代表されたように、一家の中心は戸主である家父長であり、村落共同体の場合も、ムラを代表する地主層が家父長として君臨した。

この関係は国家と地方、および権力と国民の間にまで延長され拡大された。

新地方制度を具体的にみると軍政的性格の強かった大区・小区制を改め、東京府の場合でいうと、府内を一五区にわけて、皇城所在地の麹町区を中心に時計の針まわりに、神田・日本橋・京橋・芝・府布・赤坂・四谷・牛込・小石川・本郷・下谷・浅草・本所・深川各区の範囲を定めた。

初代麹町区長には麹町の名主の矢部常行が、神田区長は旧旗本の沢簡徳が任命された。

当時の麹町・神田両区の範囲は皇城を含む第一大区一〜三小区、第二大区一小区、第三大区一〜四小区および四谷門外の九小区の麹町十一〜十三丁目と、第四大区一小区の神田橋内元衛町と、二小区の竹平町の節囲であった。

なお明治一二年には、四谷門外の麹町十一〜十三丁目は四谷区(現、新宿区)に編入された。

神田区は麹町区と日本橋川の線で区切られ第一大区四、一一〜一二小区、第四大区一〜三五小区、および第五大区二〜四小区の範囲がそのまま区の範囲とされた。

この両区の行政区画はその後、小部分の変更はあったが、昭和二二年(一九四七)三月一五日に統合され現在の千代田区が成立するまで、ほとんど変化することなく続いた。

200()

また麹町・神田両区が成立した当時の、それぞれの区の状況は次の通りであった。

麹町区

段別 八町七段二畝八歩(開墾地)

坪数 六六万七〇九七坪一合七勺

地価 三二万六一八四円一六銭七厘

戸数 七三六九戸

人口 二万五八八九大 内 男一万二四七八人

女一万三四一一人

神田区

坪数 五七万六一三一坪八合九勺

地価 コエ四万五七四九円三五銭二厘

地租 三万三六天○円一一銭七厘

戸数 二万二二〇七戸

人口 七万六六九六人 内 男三万九〇五一人

女三万七六四五人

(『東京府史』行政編第一巻より) |

この時の総計と明治一四年の一戸籍統計および明治一七年の『東京府統計書』などを総合して、明治一○年代の千代田区の範囲の状況をみると、麹町区は都心部にもかかわらず、東南部の官庁街・軍用地をのぞけば、華士族の多い閑静な地区であり、神田区は平民が圧倒的に多く、人口と人口密度は市内で最も多く、戸数では浅草区に次ぐという活気ある地区であった。

top

****************************************

|