|

****************************************

Home 本文(其一 其二 其三 其四 其五) 史跡散歩 付録

四章 江戸氏の盛衰 top

1 まぼろしの江戸氏

東京、とくに千代田区の大昔からの地形、つまり入江の状態を表現する地名としての「江戸」に本拠をもっていたとされる一勢力としての江戸氏の存在は、古くからよく知られている。

ところが、たとえば最近まとめられた『江戸氏の研究』(「関東武士研究叢書1」、萩原龍夫編、昭和五二年七月、名著出版刊)では、多年江戸氏研究にあたってこられた専門家たちの論考をまとめたものであるにもかかわらず、編者はその序文に、江戸氏は「有名なわりに事蹟が明瞭でないこと」、「鎌倉幕府の要職についた形跡もなく」、「いわば幻の江戸氏」であり、「この一族の歴史を明快に語るのは至難のわざである」とのべ、ただ「少数ではあるが良質の史料が存在する」ゆえに、それを研究の糸口とし、さらに新しい江戸氏研究を進めたい、とのべている。

同書をふくめて、江戸氏の本拠は、将門の首塚と日比谷入江をへだてた皇居東御苑の旧本丸台地がその居館の場所とされているのが、いわば現在の定説である。

一方、浅草観音の北東の石浜(牛浜)なども、江戸氏の有力な拠点として考えられている。

江戸氏が公的な文書の中ではじめて登場するのは、鎌倉幕府の記録の『吾妻鏡』の治承四年(一一八〇)八月二六日の条からである。

この年の八月一七日、源頼朝は伊豆で平家に反抗する戦いをはじめた。

だが二三日、石橋山の合戦でもろくも敗れた。頼朝は真鶴(まなづる)岬から、小舟で安房(あわ)に逃げた。

そして八月二九日、安房の猟島(かりのしま)に上陸した。猟島には先着していた三浦義澄・和田義盛・北条時政らが迎えていて、たちまちその勢力をもりかえし、内房の海岸線にそって北上し、九月一七日には、広い意味での利根川に面する下総国府(市川市)にまで進出した。

その時には、逃亡後約一ヵ月という短い日時にもかかわらず、頼朝の軍勢は「一万余」の大軍になっていた、と記録されている。 |

|

頼朝の石橋山敗戦は、伊豆・相模・武蔵の平氏方三〇〇〇の軍勢のために負けたとある。

頼朝はそのスポンサーの三浦義澄をたよって、いったん三浦半島の油壺付近の衣笠城に向かったのだが、二六〜二七日に、当時はまだ平氏側であった畠山・河越・中山・金子・村山の各氏および江戸太郎重長らの猛攻にあって衣笠城は落城、義澄の父親の三浦介義明も戦死している。

つまり江戸氏は、頼朝挙兵のはじめから、頼朝制圧軍の一方の旗頭として『吾妻鏡』に登場している。

2 水上権の争奪 top

このあまりにもよく知られている事柄事を、角度をかえてみると、頼朝をかつぎだした勢力は、伊豆半島−相模湾−三浦半島−房総半島をつらねる海域の制海権をもつ勢力であった。

物語では、頼朝は小舟で命からがら逃げ回したことになってはいるか、実際は南関東沿岸の、その昔、海人族が活躍した舞台が、そっくり頼朝のスポンサーの縄張りであったことを示しているのが、頼朝の逃亡経路と、その勢力の急速な復活のあり方によくあらわれている。

頼朝は、下総国府からただちに、広い意味での利根川(荒川をふくむ)、現在の用語でいえば東京下町低地を渡り、武蔵野台地にとりついたうえで、武蔵国府(府中市)を経て、鎌倉に入ることをめざしていた。

武蔵国への上陸は、関東地方内陸部と、東北地方の平氏体制に不満をもつ武士(土豪)たちを味方に組みこむという政略上、どうしても必要なことであった。

しかし下総四府対岸の武蔵野台地には、秩父平氏の一族が頼朝軍の前にたちはだかっていた。

秩父平氏とは、さきの三浦攻めの主力であった畠山・河越・江戸を名乗る、荒川流域上流の秩父、中流の河越、河口部の江戸を根拠とする一族のことである。

この時点は、将門事件後、約二世紀半たっており、秩父平氏一族は荒川河口に、天台宗となった浅草観音を祀る宗教的系譜の一族でもあった。

60()

なかでも直接、浅草をふくむ武蔵野台地東端部を縄張りにしていたのが、ほかならぬ江戸氏であり、その当主は太郎重長であった。

頼朝側としては、一日も早く江戸氏の縄張りに上陸し、鎌倉に行きたかったのであるが、心ならずも九月一七日から一○月一日まで、下総国府に釘づけにされていた。

現在の感覚でいえば、対立する江戸氏の勢力をさけて、東京湾を横断して多摩川河口以南の地に渡り、鎌倉に急げば、約半月も大軍を市川市にとどめておく必要はなかったのではないのか、という感想がでるのが当然であろう。

しかし、関東地方最大の湊、江戸を素通りし、江戸氏を敬遠して鎌倉にはいったとしても、その戦略的・政略的効果は、ほとんどなかった。

頼朝側としては、なにがなんでも江戸を通過し、武蔵国府を通るコースでなければ、挙兵した意味がなかったのである。

かりに東京湾横断コースを選んだとしても、利根・荒川水系の水上権と、奥東京湾の制海権をもっていた江戸氏が頼朝側に対抗しているかぎり、東京湾を横断することは不可能だった。

約半月間の頼朝側の足踏みの間に、頼朝側と秩父平氏側との間で、多くの交渉が行なわれた。

やっと両者の間にいちおうの妥協が成立し、一〇月二日、頼朝側は“敵前渡河”を決行した。

頼朝側はいったん浅草観音付近の「隅田(すだ)宿」(石浜ともいわれる)に上陸し、さらに荒川をさかのぼり、王子権現付近から武蔵野台地に上り、天沼(あまぬま、杉並区)を経て、府中に進んだ。あくまで江戸氏の本拠地内を通らず、その外側を大きくまわって進軍したのである。

このいきさつは、『吾妻鏡』『義経記』はじめ諸書に取上げられているが、このような成行きは、たんなる源平の氏の相違による対立などではなく、秩父平氏のもつ河川と内湾の水上権と、安房・三浦・相模各地の沿岸の海上権の対立――つまりそれぞれの経済を支える流通手段である水上権の縄張り争いが、本当の原因であった。

一〇月四日、江戸・畠山・河越氏は、長井の渡しに至り、頼朝に臣従を誓った。

3 大福長者江戸氏 top

頼朝の“敵前渡河”をくわしく書いた本の一つに、一五世紀前半ころ成立したといわれる『義経記』がある。

その中に頼朝が江戸重長をさして、「東国八ヵ国の大福長者」といっている。

成立年代が三世紀ものちの、文学書の表現を、全部信じることはできないが、この「大福長者」という表現は、少なくとも武士に対する表現としては異例のものである。

もちろん当時の武士は、戦闘専門の、いわゆる「兵農分離」する以前の武士であることを考えに入れても、「大福長者」とは武士にはふさわしくない呼び方である。

62()

経済力をもった富豪が、自衛のために武力をもっていたのが、江戸重長であり、江戸氏の本来の姿であったのである。

江戸氏を武士として見た揚合、「まぼろしの江戸氏」になることは、むしろ当然のことかもしれない。

一二世紀末の鎌倉幕府成立前後の、「みちのく」をふくめた東国にとって、江戸という場所は、東国の最南端の経済活動の中心地であり、すでに西国と江戸を結ぶ多くの船の出入りする一大流通センターとしての性格をもつ場所であった。

東京の中心である千代田区域の、中世の事がらを説明するのに、直接、千代田区の具体的な事がらにふれなかったのは、この治承四年(一一八〇)の頼朝と江戸氏との関係でみるように、江戸−東京の本質はいつの時代でも、人の流れにせよ物の動きにせよ、常にいちば的役割をもっていた揚所であることを、再確認しておきたかったのである。

荒川河口の浅草からその流域の関東山地に進出した秩父一族は、おのずから荒川を中心とする経済活動の分業のために分家していった。

本家の畠山氏は秩父地方を中心に、主として鉱産物や木材などの生産にあたった。

中流の河越氏は食糧生産や労働力の供給を受けもった。

河口の江戸氏は、荒川流域全体および他の地域との交流、つまり流通(交通・運輸・貿易)に関する部分を受けもっていた。

「大福長者」の意味は、頼朝がそういったかどうかということとは別に、関東地方では江戸氏を呼ぶのにもっともピッタリとした表現として受取られていたのであろう。

頼朝と江戸氏の関係は、その第一歩から最悪のものがあった。

鎌倉幕府成立後は、江戸氏をはじめとする秩父平氏を根だやしにする政策をとった。

しかしそれぞれの地域の生産・流通に関する専門家集団を、一度に滅亡させることは、かえって不利であるため、段階的にその勢力を奪っていった。

実質はともあれ、河越氏の娘を義経にめあわせ、まず河越氏の政治的失脚をはかり、頼朝が没した六年後、元久二年(一二〇五)には、江戸氏の本家の畠山重忠・重保親子が、北条時政に殺された。幕府成立後十数年後のことである。

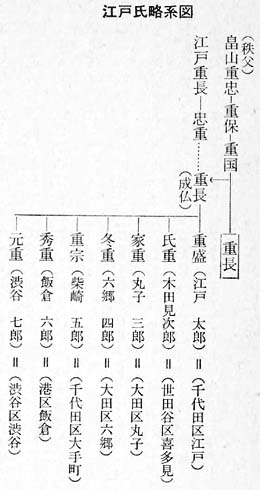

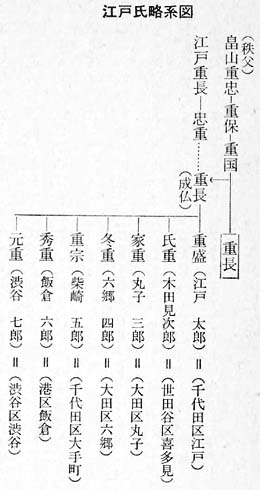

そののち一世代から二世代たった時点で、「大福長者」江戸氏は、つぎの略系図にみるように分散していった。

この分散は、当時の武士の所領の相続法の一例でもあり、七人の子供がそれぞれ武蔵野台地とその水系に散っていった。

惣領重盛は皇居辺に、二男から四男までは多摩川水系をたどってそれぞれ一家をなし、五男は平川河口の柴崎道場一帯に、六男は古川沿いに、七男は目黒川沿いにと、中小河川の谷間の在所名を名乗って自立した。

64()

この時には、江戸氏は通運業者としての機能を取りあげられ、「大福長者」はただの武士と化していたのである。

発展的・拡大的分散ではなく、所領の細分化への分散であった。

再び『吾妻鏡』にもどると、治承四四年から八三年後の弘長三年(一二六三)七月二日の条の中で、江戸氏の当主七郎太郎の「老いと病いで進退かないがたし」という記事を最後に、さしもの「大福長者」の子孫の公的記録は絶えてしまった。 (なおこの略系図中の“重長”が太郎重長であり、成仏重長とは別人)。

五章 江戸の神々 top

1 平川の山王

紀州熊野の「米良(めら)文書」の中に、豊島(としま)郡江戸郷にあった山王宮の住僧が、熊野の御師(おし)にさし出した文書が残されている。

その内容は、多東(たとう)郡中野郷大宮(杉並区の大宮)と、江戸郷の山王の“僧侶”の熊野詣でをしたものの名と、何回参詣したかという回数を書いたもので、日付けは貞治元年(一三六二)十二月十七日となっている。

|

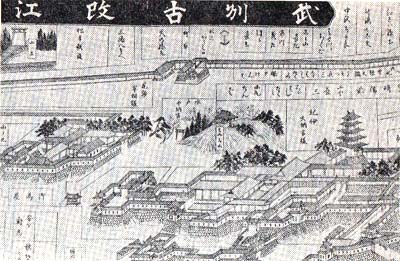

山王社(「武州豊嶋郡江戸庄図」より)

|

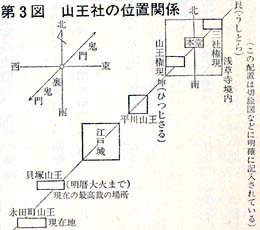

江戸郷の山王とは、江戸−東京で神田明神と共に尊敬を受けた山王権現のことで、現在の日枝(ひえ)神社(千代田区永田町)である。

同社は、日吉山王・江戸山王大権現、江戸期に入ってから麹町山王などと、昔からいくつかの呼び方をされてきた神社でもある。

本家の日吉山王大社は、京都の北東の鬼門にあたる比叡山に、王城鎮護の名のもとに延暦寺がたてられた時、地主神として成立した、文字どおりの山王であった。

先住の神の地に、仏教が進出すると、先住の神はその地をあけわたし、境内の一隅に地主神として残される。

仏教の宗派をとわず、この現象はごく一般的なものである。

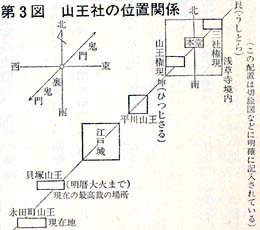

豊島郡江戸郷の山王は、浅草観音の地主神であり、地形上の制約から南西の、裏鬼門にあたるところに設けられた社であったろう。

さきに江戸氏の本拠は、旧江戸城本丸か、浅草付近かと、あいまいにかいたが、日比谷入江を経て浅草に進出し、さらに荒川上流に向かった人々にとって、どちらも記念すべき地であり、ともに経済活動上の重要地点にほかならない。

浅草観音の地主神を、第一次上陸地付近つまり江戸郷平川河口においたのは、ごく自然か成行きであった。

さきに天台宗に属した神田明神と、将門の首塚が荒廃し、「たたり」が江戸湊の村民の上に現れたことをのべた。

遊行(ゆうぎょう)僧の真教(しんきょう)が芝崎道場をたて、時宗に改宗したといわれる一面で、大手町から一キロメートルもはなれていない平川(現在の皇居東御苑の平河門付近一帯)に、山王社があったこと。

その住僧の三人が熊野詣でをしていること――ということは、江戸平川の山王はたんなる祠(ほこら)程度のものではなく、相当大規模な神社であったことを推定させる。

柴崎道場の成立と、貞治元年の山王宮住僧の熊野詣でとの時間のへだたりは、約五〇年である。

このあたりに首塚の荒廃の原因と、その解決のあり方と、平川の山王との関係は、一見すると時宗と天台宗との間の宗教戦争を物語っているようにとれるが、江戸氏一族が神田明神と浅草観音という関係の上に発展していったことに対して、浅草観音の天台宗への組織化と、それに伴う江戸山王を平川に配置したことは、江戸氏の神を否定することを意味した。

鎌倉幕府は、「大福長者」江戸氏の勢力をそぐために、政治的・軍事的圧力に加えて宗教的にもぬかりなく手を打ったのである。

神と仏のことばかり書いたが、どのような神も仏も、それを奉ずる人々がいなければ成立しない。

神・仏の役割や勢力の変化は、そのまま、その神・仏を支持する人々の社会の変動を反映させたものにほかならない。

地域社会あっての神社仏閣なのである。

ついでにつけくわえれば、江戸時代になると、最初は徳川氏の祈願所を江戸城の鬼門にあたる浅草寺に定め、幕府体制が確立すると、京都側の延暦寺と同じ意味で、上野に東叡山(とうえいさん)寛永寺を建立した。

平川の江戸山王は、明暦(振袖=ふりそで)大火(明暦三年=一六五七)まで、これも江戸城本丸の裏鬼門にあたる麹町に遷された(現在の最高裁判所の地、千代田区隼(はやぶさ)町)。

68()

大火後、同じく裏鬼門の延長線上にある永田馬場の現在の地に移された。

江戸山王は、本来は浅草観音の地主神として、観音の裏鬼門に建てられたものが、江戸時代になると、鬼門・裏鬼門の中心は江戸城本丸になり、そこを中心に寺と社が配置されるという、原形とは全く逆の姿になった。

山王権現は江戸時代には「江城(江戸城)鎮護」の、明治以降は「皇城鎮護」の、江戸城−皇居のあるじの産土(うぶすな)神の役割をはたす神として、現在にいたっている。

2 江戸氏と熊野信仰 top

「まぼろしの江戸氏」の項で、「良質の史料」があることにふれた。

この良質の史料の大部分が、紀州熊野三社の御師(おし)・先達(せんだち)などの家から発見されたものである。

江戸氏に限らず、中世の武士層はじめ多くの層の信仰の中心は熊野三山であった。

上は天皇・上皇はじめ、もののたえとして「蟻(あり)の熊野詣(もう)で」という言葉が生まれるほど、熊野信仰は階級や地方の別なく広まった。

そうした熊野信仰を普及させたのは、熊野神社の御師・先達たちであった。

彼らは集団で「伝道キャラバン」網を全国的に組織していた。

御師たちは信仰の普及と同時に、情報と商品の流通を兼ねた存在であった。

そうして、御師たちはそれぞれ個有の縄張りをもち、その地域内の有力者を檀那にもつ関係にあった。

これは御師の世襲的な権利であり、この権利は、世襲はもちろん、御師同士の間で売買される場合もある、一種の「株」的なものであった。

それゆえ、それぞれの御師の縄張りを確定する証拠書類や、売買・譲渡の事実を示す書類が、現在の言葉でいえば御師の「株」についての“登記所”の役割をはたしていた家に保存されていた。

さきにのべた江戸氏に関する良質の史料とは、おもにこの御師の“権利書”なのである。

一四世紀末までは、江戸に関する檀那職(だんなしき)売券(売買証書)には、「一門一円」または「江戸一門」という表現で、一族的団結の単位として権利が売買されている。

70()

しかしその二〇年後の応永二七年(一四二〇)の「那智神社廊之房(ろうのぼう)江戸之苗字書立(みょうじかきたて)」には、「武蔵国江戸の惣領の流」として、「六郷殿、渋谷殿、丸子殿、中野殿、阿佐谷殿、板倉殿、桜田殿、石浜殿、牛島殿、大殿、国府方殿、芝崎殿、鵜木(うのき)殿、けんとう院、金杉殿、小日向(こひなた)殿、このほか庶子多く御入候、原殿一跡、蒲田殿一跡」(原文は六郷・中野をのぞき、ひらがな書き、太字のものは千代田区内の地名)と、細分化した支族を個々に書きとめて、具体的に権利の内容を明示するようになってきている。

この時点になると、江戸支族は東京二三区の相当広範囲にまで、広がっていたことがわかる。

なおこの「苗字書立」の中の国府方は、皇居旧本丸からみて、武蔵国府(府中市)の方に住む支族を意味するもので、やがてこれが“国府への路”を意味する「国府路」となり、のちに麹町(千代田区の半蔵門から四谷までの国道二〇号線=甲州街道の起点の宿駅になった場所)という字をあてられた地名に変化する。

ともあれ、江戸氏および東京に現在まで残る地名に関する史料が、黒潮洗う和歌山県の熊野神社の“伝道キャラバン”の指導者との関連で保存されていることは、当時の全国的な流通のにない手の性格がよくわかるし、また、江戸は彼ら御師たちにとっては、その活躍に好都合の湊だったことを物語っている。

いわば御師たちは、中世の海人族ともいえるもので、彼らの行動のおもな方法は、船を利用したものであった。

各地の熊野神社の分布は、その事情を明らかにしているし、さきに頼朝が最初に武蔵野台地にとりついた場所の王子権現も、ほかならぬ熊野神社である。

それにつけても、さきの貞治元年の江戸郷山王権現の僧が延暦寺や日吉大社にも行ったかもしれないが、熊野詣でをしている点に、当時の宗教のあり方や交通事情の実態がどのようなものであったかがうかがわれる。

中世のこの時期も、江戸という場所のもつ特徴は、“神仏”と人間の集中と、そこに住む人間の拡散の舞台だったのである。

3 天下祭り top

ここで、江戸時代の天下祭りについて簡単にふれよう。

天下祭りとは、将軍が江戸総鎮守の明神と産土(うぶすな)神の祭りに参加したことによる名である。

山王の氏子町は約一六○町、明神は六〇町で、そのうち相当数が重複していた。

元禄期以降、各町は山車(だし)とそれに付随する附祭(つけまつり)の行列で神社を出発、江戸城内にくりこみ、市中をねった。

山王の山車の数は四五番(台)、明神は三五番が定例だった。

山王は子・寅・辰・午・申・戊年の六月一五日、明神は丑・卯・末・酉・亥の九月一五日と、隔年に祭礼を行なった。

山王の氏子は大部分が中央区に拡散したため、現在は六月一五日に鳳輦(ほうれん)が氏子各町を巡行するだけになった。

明神の方は、約半分の氏子が中央区、半分が神田だが、神田は天下祭りを明治政府に否定されたため、やむなく町神輿(みこし)をかつぐ形に変化し、現在は都内の交通量が激減する五月のゴールデン・ウィークに行なわれる。

六章 太田道灌(どうかん)と江戸

top

1 有名人道灌

東京都庁の前に、狩衣(かりぎぬ)姿で弓を手にした太田道灌(どうかん、資長=すえなが)の像が立っていることは、よく知られている。

また、戦前の東京府庁舎の玄関ホールには、東京開府の恩人として、道灌と徳川家康の像が左右に並んでいた。

これまでのべてきたように、皇居内の旧本丸の地に江戸氏の嫡流が居館をたてていたということは、あくまで推測であり、史料では裏づけされていない。

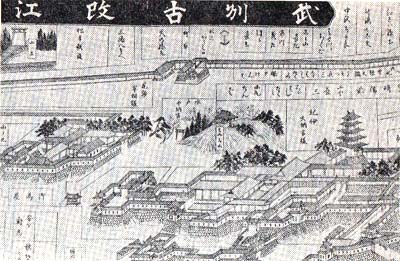

それにたいして、道灌が皇居内の旧本丸を中心に、江戸城を築城したのは長禄元年(一四五七)四月八日と、月日まで記録されている。

この城はやがて徳川家康の、そして明治以後は皇城の地として、日本の権力の所在地としての役割をはたしてきた。

この約五二〇年前の事実は、城の主の何回かの交替――いわば政治的な権力の変遷とは別の面で、長く江戸−東京の人々に記憶され続けた。

| 七重八重花は咲けども山吹の 実の一つだに無きぞ悲しき |

この歌は、道灌が狩りの途中で、にわか雨にあい、雨やどりをした家で、蓑を借りようとしたところ、その家の乙女が、だまって、おりから咲きみだれている山吹の花を手折って、道灌にさしだした。

江戸の古川柳では、この場面をいろいろと描写している。 |

旧都庁前にたつ太田道灌像

(歌道に暗かったハンター時代の姿)

|

実はこの歌は『後拾遺集』中の兼明(かねあきら)親王の歌で、花は咲いても実のならない山吹にかけた、貸す蓑がないという無言の断りだったのである。

落語の「道灌」では、山吹の花を出されて怒ったあとで、この歌の故事を知った道灌が、「ああ! 予は歌道に暗いなァ」と一念発起、文武兼備の名将になることになっている。

川柳では、

づぶ濡れになって帰ると歌書を買い

雨宿りから両道の武士となり |

という具合になる。 この話がどこまで信じられるかは疑問だが、少なくも東京二三区内に限っても、「山吹の里」は五、六ヵ所あり、本場争いさえ再三行なわれている。

また駿河台三丁目には、道灌の娘の疱瘡治癒(ほうそうちゆ)のために創始されたとする太田姫神社があり、須田町二丁目には柳森神社がある。

この社は、昭和通り谷を流れていた谷田川(旧石神井川)沿岸の、いわば江戸城の鬼門に当る場所に建てられた社である。

このほかに、かっては平川にあった法恩寺(現在は墨田区大平町)や、日比谷入江にあった吉祥寺(現在は文京区本駒込)などが道灌またはその子孫創建の社寺として有名である。

また皇居吹上の道灌手植えの松なども知られている。このほかにも諸説をいちいち取りあげると、ずいぶん多くの社寺がゆかりあることになる。

これは無理もないことで、江戸と江戸城が天下に知られるきっかけをつくった道灌の事蹟は、徳川氏時代でも大いに尊重されていたことの一つのあらわれである。

2 道灌の活躍と関東の争乱 top

太田道灌がこうして約五二〇年もの間、人々に身近な英雄として忘れられずに東京人の心の中に生きてきたのには、いくつかの理由がある。

第一は江戸のシンボルである江戸城をつくった人物として。

第二は江戸という地の利を利用して、さきの応永二七年(一四二〇)の江戸氏の「苗字書立」にみたような、細分化した旧勢力にかわって、新しい関東の「大福長者」としての実力を築きあげたことなどがあげられる。

道灌が主として平川(現在の神田川・日本橋川)流域および城南地区に分布していた江戸氏をはじめ、石神井川流域を中心に分布していた城北の豊嶋氏などを、江戸から追いはらい、あるいは滅亡させたのは、例の「苗字書立」の年からわずかに三七年後のことである。

道灌の活躍する時代は、律令制度の平安時代を否定した、頼朝の武家政治−鎌倉幕府体制が、建武中興(一三三四)をきっかけにして再編成されて成立した足利尊氏による、室町幕府の治政下である。

だが、その再編成のはじめから、南・北二つの天皇家の系譜あらそいをはじめ、多くの矛盾をかかえて発足した。

室町幕府の出現そのものが、日本中の内乱期を象徴するものともいえた。

道灌の登場の時期は、室町幕府体制がくずれはしめた時期にあたっている。

この時期には、貴族や武士の血統や官職の土下などが、もはやそれまでのように通用しなくなってきた時代にあたる。

これを旧体制側の表現でいえば「下剋上」――つまり実力者の時代のはじまりと一致していた。

道灌は、ちょうど戦国時代の“夜明け前”に出現した英雄だった。

室町幕府の成立と同時に、鎌倉には関東管領がおかれた。幕府体制の本来のあり方は、中央集権的なものである。

78()

それにもかかわらず、幕府にたいして独立的機能を強くもつ、関東管領を置かなければならなかったのは、鎌倉が頼朝と執権北条氏時代以来の幕府の所在地であり、関東の政治的中心地として知られていたこと。もう一つは足利尊氏と直義(ただよし)兄弟の不和による妥協の産物であったところに問題があった。

一方、室町時代は、国内の生産力と流通量の増加にともなって、一面では海外貿易が非常に盛んになった時代である。

東アジア一帯は、一四世紀に入ると、西欧にさきがけること約一世紀前に、“大航海時代”に入っている。

この大航海時代の舞台は、日本列島−朝鮮半島−中国大陸間相互に、そして東南アジア諸地域にまでおよんだ。

関東=陸奥(みちのく)を含む東国の最南端の湊である江戸は、政治都市鎌倉を追いこして、独自の経済的地位をもつまでになった。

鎌倉のせまい経済圏にたいして、江戸は関東平野全体と陸奥の出入口として、利根川水系の水運を中心に、西南日本と東国を結ぶ広大な経済圏の中心になったのである。

この代表的な大経済圏の成立をはじめ、列島全体はそれぞれの経済圏を確保するための、弱肉強食の“ジャングルの掟(おきて)”によるたたかいが、くりひろげられた。

しかしとくに関東の争乱が、歴史の上で強調されているのは、当時の東国の経済力の争奪が非常に激しく、またその影響が列島全体におよぶという性格を、強くもっていたからである。

室町幕府から独立したい鎌倉の関東管領――やがて鎌倉公方と、将軍専用の呼び方を自称するようになる勢力は、さらにそれ自体の中から、分裂して独立をこころざす勢力を生みだした。

いったん中央権力から独立しようとした勢力の中で、さらにその勢力から一人立ちをめざす勢力がでてくるのは、組織における細胞分裂の見本のようなもので、いわば当然の現象だった。

いろいろのいきさつは省略するとして、鎌倉公方勢力から、足利成氏(しげうじ)を頭領とする古河(こが)公方勢力が分裂し独立した。時は道灌の江戸築城の二年前、康正元年(一四五五)のことである。

この両者の勢力圏は、利根川をはさんで、関東を二分する形で対立した。古河公方の本拠は、いうまでもなく利根川東岸の古河であった。

将軍の足利義満(よしみつ)が、日明(にちみん)貿易で日本国王を名乗ったと同じく、関東の二つの勢力も将軍を意味する公方を名乗った。

これらの“水まし自称”は、貿易用のものであったことは断わるまでもない。

しかし両公方は、自分の力だけで公方となったわけではない。いずれも利害得失を共有する武士団(土豪連合)に、かつぎだされたものであり、名目としての権威を認められていたにすぎない。

80

実質的な権力は、それぞれの公方を支える有力者が握っていた。

3 渡来人道灌 top

道灌は鎌倉側の武将であった。

彼の関東における先祖は、鎌倉幕府六代将軍の宗尊(むねたか)親王の従者として、親王将軍と共に京都から鎌倉に下った上杉重房(しげふさ)の家来、太田資国(すけくに)であった。

つまりはじめは将軍の家来のまた家来という地位で、建長四年(一二五二)以来関東の住人になった。

道灌は資国からかぞえて六代目、太田氏もその主家の上杉氏も、道灌登揚まで約二〇〇年を関東地方でくらしたのである。

上杉・太田氏はともに丹波国(京都府)の出身で、中世の関東への渡来人であった。

特別にこの両氏のような例があったわけではなく、西洋史でよく表現される“暗黒の中世”“停滞の中世”などという図式が、そのまま日本史にもちこまれて理解されている傾向とはおよそ逆に、日本の揚合は、今日われわれが想像する以上に、豪族層はじめ各層の人々の集団移住や、継続的移住が全国的にみられた。

いちいち実例をだせばきりがないので省略するが、この上杉・太田氏の場合などは、ほんの一例にすぎない。

上杉氏の場合、はじめ鎌倉幕府の将軍の従者、つぎは関東管領の足利氏の執事、管領が公方を名乗ると管領を号するようになった。

太田氏の揚合は、現在われわれのなしみ深い言葉でいえば、上杉氏の家老であった。

しかし、主人たちの“水まし自称”にスライドして、それぞれつぎのように、いつとはなしに自称が定着していった。

[関東]管領―執事―家宰(かさい)

[鎌倉]↓ ↓ ↓

〔古河〕公方―管領―執事

このような呼び方の変化と共に、権威は相変わらず最上層がもっていたが、権力=実力は、しだいに一段ずつさがった層に移っていった。

道灌の父の資清の代になると、実際の政治活動や戦闘は、上杉家執事の名で取りしきるようになった。

古河公方の独立と共に、資清はその子資長(これが道灌の本名、道灌とは雅号兼法号である)に、勢力の一部をさき、家督を譲った形にして、古河側に対抗した。道灌が二四歳のときである。

4 鎌倉・古河公方の対立と江戸の役割

top

康正元年(一四五五)前後の鎌倉・古河両公方の対立線は、再三のべたように利根川水系をはさんだものであった。

82()

鎌倉側だけでみると、上杉一族の山内上杉氏とその執事の長尾氏(上杉謙信の先祖)が、利根上流と渡良瀬川流域を守り、同じく上杉一族の扇谷上杉氏とその執事の太田資清か、利根水系の中流部の川越と岩付に城をかまえて、直接対岸の古河と向きあった。そして利根河口部の江戸を若輩の道灌にまかせた。

この鎌倉側の配置は、秩父平氏の畠山・河越・江戸各氏の本拠地をそのまま利用したものである。

このように書くと、鎌倉・古河両方が利根水系を最前線として、絶えずにらみ合ったようであるが、川そのものはどちらの味方でもないし、川を利用して生活する人々にとって、武士たちの争いは、どちらが勝とうとさして関係ないことであった。

むしろ広大な水系の流域を生活に組みこんで生きている人々にとって、その時々の情勢に応じて、うまく機会をとらえ、便乗して利益をあげるという、文字どおり流動的な感覚をもっていた。

鎌倉・古河側ともに、河口部の江戸湊は、房総半島の諸勢力の動向にも大きな影響を与える場所であるため、互いに最大の関心をもたなければならない場所であった。

だが東国最大の江戸湊には、原住または先住の、おもに水運による流通業の人々の集団があり、それらは専門的技術や技能に裏づけされた形で成立していた。

いったん江戸住民の機嫌をそこねれば、両公方勢力の対立は無意味なものになってしまう。、

四八歳の壮者資清は、みずから古河の対岸に築城して相手に対抗した。

その一方で二四歳の道灌に江戸をまかせたのに、父親としてはわが子を一種の人身御供(ひとみごくう)にして、江戸原住民との妥協をはからせたのである。

道灌の失敗なら父親がその後始末をすればよいわけで、まして最初から主家の扇谷(おうぎがやつ)上杉氏などに江戸をまかせて失敗すれば、あらゆる面で取り返しのつかない事態になってしまう。

それゆえ二重三重の善後策を予定した上での、“先発投手”道灌を起用したのである。

江戸という土地柄は、それほど当時の武士団にとって取扱いのむずかしい場所だったのである。

しかし道灌はみごとに“完投”し、江戸経営に成功した。

彼の江戸築城にかかわるエピソードはいくつもあるが、それらを一つ一つ調べてみると、彼がいかに江戸原住の水運業者との間に、折合いをつけ妥協して築城をはたしたかということがよくわかる。

はじめに紹介したように、江戸時代に入っても「山吹の里」物語や落語に取上げられるだけの手を打ってから、はじめて江戸城をつくったのである。

江戸城の雅名とされ、現在では区名になっている「千代田」という名は、昔からいろいろと考証されている。

これを結論的にいえば、江戸原住民の集落の名、またはその集落の長の名をとって命名されたものである。

84()

かって日比谷入江沿岸に集落をつくっていた千代田・宝田(たからだ)・祝田(いわいだ、斎田)、それに福田などという名は、それぞれ村の名となり、昭和四二年四月一日に住居表示が実施されるまで、福田をのぞいて、千代田区内の行政区画上の町名として存続していた(西福田町は今もある)。

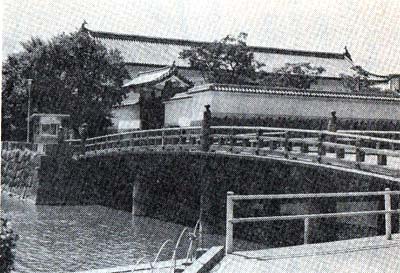

とくに現在でも、東京一の自動車交通量をもつ地点として有名な祝田橋交差点などに、五二〇年前の村の名か残されている。

また日比谷入江の「ひびや」は、海苔の養殖用の「ひび」からきた地名で、これは江戸前島沿岸の聚落名の一つであり、その名残りは日比谷公園として現存している。

道灌が江戸に定着できた理由は、江戸湊の整備に成功したためである。

具体的にいうと、第4図(七章1)のように大手門前にあった平川・小石川の河口を、現在の神田橋付近から、東にほぼ直角にまげて、本郷台地の地続きの江戸前島の根元に |

往時は日比谷入江の中央であった祝田橋交差点(右端)

|

運河(これが現在の日本橋川の河流のはじまり)を掘って、江戸前島と武蔵野台地側を陸つづきにした。

つまり今の皇居側と、江戸前島を一体化して、日比谷入江沿岸と、江戸前島東岸をすべて江戸湊にしたのである。

江戸前島東岸は谷田川(旧石神井川河口部――現在では、河流は姿を消してしまい、かっての谷筋の低地、根津−不忍池−昭和通り−江戸橋)の河口であり、平川のつけかえによる河口部も、この江戸橋付近で合流するようにしたのである。

現在の日本橋の下を流れる日本橋川は、自然の川ではなく、人工の川である。

いかにも従来からの定説とちがうようであるが、東京最古の地下鉄――現在の営団地下鉄銀座線や同じく丸の内線建設記録(『東京地下鉄道史 坤』=昭和九年刊や、『丸ノ内線建設史』下巻=昭和三五年刊)などにある「工事に依って得た地質図」などをみると、明らかに日本橋川は自然河川ではないことがわかる。

top

****************************************

|