|

****************************************

Home

千代田区の歴史

(鈴木理生・文/東京にふる里をつくる会編 名著出版 昭和53年刊)

1 序にかえて

2 はじめに

3 おわりに

千代田区の自然とあゆみ

其一 一〜三章

其二 四〜六章

其三 七〜九章

其四 十〜十二章

其五 十三〜十五章

史跡散歩

付録 年表など |

大田道灌は“水運の市”として江戸城を造りました。

しかし道灌は暗殺され、その後、同世代の後北条氏が関東を制覇しましたが、根拠地は小田原城だったので江戸城は寂れていきました。 後北条氏は五代で秀吉につぶされ、秀吉の命で家康が江戸城に入城しました。関ヶ原の戦いで、家康が天下人となり、以降三〇〇年の江戸時代となり、江戸は当時の世界有数の町となりました。しかし明治維新で、薩長軍に江戸は奪われ、名前も東京になりました。江戸は武家屋敷、寺社、商人・職人の町と身分別の町になっていました。その大半を占めた武家屋敷が空き家になったのです。そして江戸城が皇居になると共に、その周辺がどのように変っていったかが、この本に書かれています。 |

|

|

ここを簡単に一周するには、東京駅で中央線に乗り四ッ谷で降りて、地下鉄丸の内線に乗換えて東京駅で下車すればよい。

地下鉄は景色が見えないが、国会議事堂前で途中下車し右回りに一周すれば、総理官邸−議員会館ー国会図書館ー憲政記念館

国会前洋式庭園ー議事堂正門(右)ー国会前和式庭園ー国会記者会館があって地下鉄駅に戻る。駅の地上への出口は一箇所しかない。

|

1 序にかえて top

かって千代田区内(麹町・神田)に住んだ人、一度はこの区内の学校に学んだ人、ここの職場ではたらいたことのある人は、全国にわたって、おどろくほど多いにちがいない。

そうした人々にとっても、千代田区は「ふる里」であるはずである。

「ふる里」である意味は、同じ東京でも、他の地区とちかって、特殊な内容をもっている。

それが千代田区の歴史の特徴である。

千代田区の歴史は、たんなる一地域の歴史にとどまることはできない。

この地のただずまいと、そのはげしいうつりかわりの中に、日本全体の歴史の特質が結晶している。

江戸城−皇居はそのシンボルである。どのようにして官庁とオフィスのビル街ができたのか、なぜ学校と本屋が軒をつらねる街があるのか、職人の町がどのような経過をたどって巨大産業につながる問屋の街にかわったのか、こうした問いは、すべての東京都民、いや全国民にとっても、他人事ではないはずである。

生産と生活とのまとまりある揚という意味での地域は、ここにはないといってよいだろう。

だが昔には、疑いもなくそれがあった。この事実を知ることで、私は何か救われた気持になる。

本書はまた、そのまとまりが引きさかれてゆく四百数十年のながい歴史があったことを語る。

江戸城がこの地にきずかれて以来今日まで、権力の中枢であり、政治の中心であり、いやおうなく、人々の生活を変え、街のあり方を決定してきたのである。

政治とそれにむすびつく経済のおそろしい力である。

それは時代を追って、はげしさを加えている。街が急速度で変貌し、生活のいぶきが失われているのは、全国の都市・農村を問わず共通にみられる現象である。

しかしその事柄の原型と典型を具体的な姿で示してくれるのが、千代田の歴史の意味だと考える。

失われたものを想いおこし、昔をなつかしむことで、「ふる里」を見出そうとするのは、人問の自然の情である。

しかしそこにとどまることを許さない、歴史のきびしさを教えてくれるのも、千代田区の歴史である。

「ふる里」は、この俎に住む人だけでぱなく、かって、また現にここに通学・通勤している人々とともに、新しく創造されるものという、本書の呼びかけに、私は同感する。

著者鈴木理生君は、二十年前私が『千代田区史』の編さんに関係して以来の友人である。

千代田区の歴史、東京都の歴史の研究の執筆にすぐれた実績をもっている。

何よりもここの土地と人を愛し、そのために働いてきた永い経歴からえた現場の歴史感覚がある。

そして一つの街の有様を語る時、その背後にひろがる日本全体、また世界とのつながりをとらえる歴史の構想力をもっている。

千代田区の歴史のおもしろさとむずかしさを知っているだけに、最適の筆者をえたことを喜んでいる。

一九七八年三月 遠山 茂樹

2 はじめに top

世界有数の巨大都市の東京に、「ふる里をつくろう!」という、目的の呼びかけの一環として、ここに東京都心部の「千代田区の歴史」をまとめた。

東京に、「区」という人為的な行政区画が定められてから、今年でちょうど百年目にあたる。

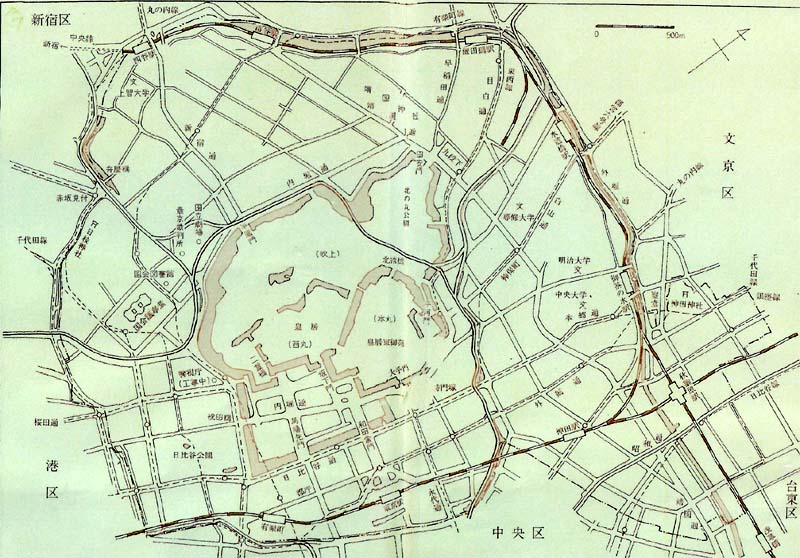

東京の前身の江戸には、行政区画という考えはなく、すくなくとも現在の千代田・中央・港・新宿・文京・台東各区の区域は、ひとまとめの都市として発展してきた。

もちろん、ひとまとめとはいえ、川や海、台地や低地などの地形にふさわしい地形の区域がつくりだされ、それぞれの特徴が、うまく組みあわされて、俗にいう大江戸八百八町が、江戸城を中心に支える姿でなりたっていた。

明治になって、江戸は東京となり、行政区画である「区」は、ひとまとめの都会の中のそれぞれの特徴――地域性をくずすように“線引き”された性格がつよかった。

このことは、現在でもつづいている。

たとえば、千代田区と台東区の区境の大部分は、四〜六メートル道路である。

道路を中心とする町並み――その多くは商店街であるが、実際には“向う三軒両隣り”といった近隣関係が町並みの続くかぎり、重ねあわされて都会はなりたつ。

そのはずのものが、「区」が違うというだけでお互いに“向う側”のない片側町になってしまい、完全な商店街ができないという現象がある。

このことは、千代田区の神田地区と中央区北部地区の場合も同じである。

東京の「ふる里」消失の原点の一つが、この行政区画制定にみられるのである。

同じ性格の町並みを、目にみえない線で分断させてしまう行政区画。その行政区画を規準に、本来一体性をもった東京という都会を区切って区の歴史を物語ることには、一種のためらいがある。

しかし、はじめにのべたように、「区」の歴史は、すでに百年の年月をもっている。

よかれあしかれ、この近代百年の実績を無視することはできない。

また実際には、「区」の範囲で、取りあげる地区を限らなければ、仕事にまとまりがつかない。

しかしくどいようだが、それぞれの地域ごとのまとまりは、「区」ではない。

現在、ある程度地域性を反映している範囲の、もっとも大きなものは、いろいろ問題もあるけれども、国会議員の選出区であり、一般区民(都民)の「ふる里」意識の中心になっているのは、公立小・中学校の学区であり、最小のもっとも密度の濃いものは、それぞれ自分たちの住む町であり、向う三軒両隣りのくさりの輪のような連帯である。

|

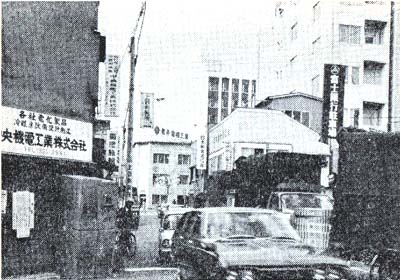

千代田・台東区境 付近には、青物市場、

電気問屋に関連する業種の店が多い。

|

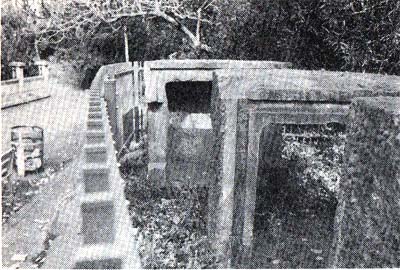

玉川上水を利用した水道の石樋

(麹町出土、情水谷公園に保存)

|

なお、あらかじめお断わりしたいのは、千代田区の区域には、“本物”の文化財がほとんどない。

その理由は、本文でのべていくように、この区域は火災が非常に多く、何十回も焼けている。江戸城0皇居などもその例外ではない。

ただ、たとえば“桜田門外の変”の現場あとだとか、滝沢馬琴の筆洗いの井戸だとかいう地点は、滅法多い。千代田区のように長い間都心部にあった地区の場合、何町何丁目何番地に、誰某が住んでいたなどということを、いちいち標示していたら、区内は標示板だらけになってしまう。

「路地に横町に曲り角」ふうに、ふるさと探訪をするには、四畳半で大身の槍をふりまわすよりむずかしい。

「頼朝公御八歳のシャレコウベ」式の文化財ないし旧跡に関するはなしをサービスすれば、読み物としては通用するかもしれないが、歴史と銘うつことは、はばかられる。

このため、この本ではいっさいそのたぐいの話は切り捨ててある。

3 おわりに top

多くの法人組織内で働く自然人のみなさん! 「神田」いや「千代田区」は、人を育てる場なのです。

人生の一時期をゆきずりの通行人の目で、この地区をみてすごすよりも、二度とくり返しのきかぬ人生の中で「千代田区」で生活の資を得ている以上、働く場――働いている土地の性格を心得て、愛情のまなざしをそそぐことが、“新しいふるさと”発見につながり、より有意義な時間がすごせるのではないでしょうか。

これは、あなたのおすまいの土地の揚合も同じです。

また何世代もの間、千代田区におナまいの方々にとっては、千代田区の良い点、悪い点は、毎日身をもって体験されているはずです。

父祖以来のこの地は、誰がなんといっても“ふるさと”そのものです。

この“ふるさと”を、自然人として生活しやすい場所にしていくことは、子孫に対する義務かと思われます。

「住めば、みやこ」といった消極さではなく、つねに激しく変る環境を、よく見つめたうえで、新しいふるさとを創造するたのしみもあるはずだと思われます。

「ふるさとは 遠くにありて 想うもの」ではなく、生活の渦巻の中からつくりだしていくものではないでしょうか。

top

****************************************

|