|

****************************************

Home 本文(其一 其二 其三 其四 其五) 史跡散歩 付録

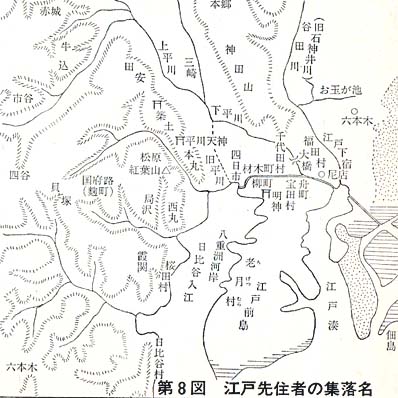

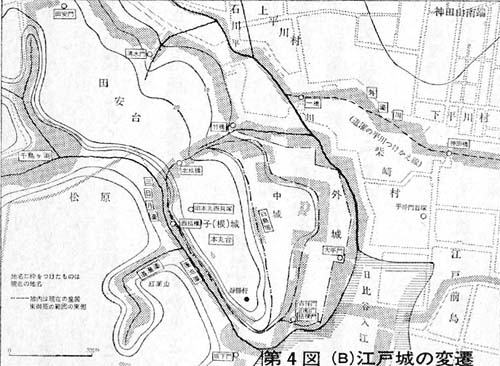

七章 道灌の江戸城 top

1 江戸城の規模

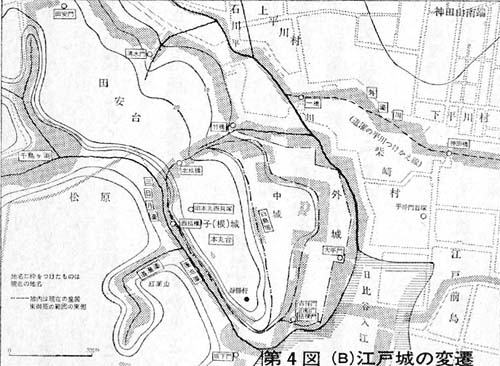

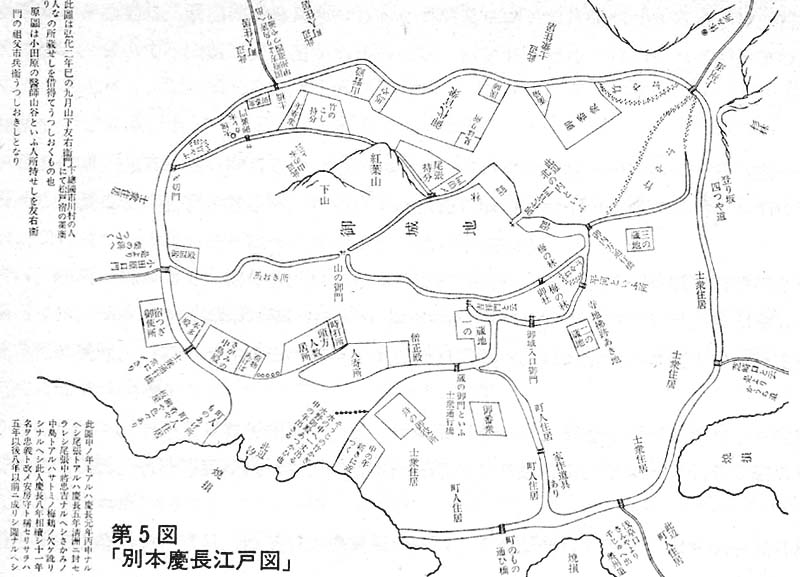

太田道灌の江戸城は、図のような範囲につくられた。

九段上−田安(たやす)台に続く標高二〇メートルの台地の南端の本丸台地を根城(ねじろ、子城)、つまり本丸とし、東に一〇メートルの等高線にそって中城の範囲とし、旧平川流路と日比谷入江沿岸の江戸湊に面した所を外城(そとじろ)とした。

本丸台地の西側は現在、乾(いぬい)濠または三日月濠と蓮池(はすいけ)濠と呼ばれる濠があるが、これは千鳥ヶ淵川の谷の利用である。

つまり道灌の江戸城は、本丸台地を中心にみると、偏心円(へんしんえん)状の西高東低の地形の中につくられた。

図でみるように、北拮(きたはね)橋付近で田安台と本丸台はくびれている。

このくびれに人工を加えてさらに細くして、江戸城の内陸部に対する正門の位置を与えた。田安門から九段上が江戸時代初期まで上州口と呼ばれていた。

それは道灌の陸上部隊の出入口にあたったからである。

これに対して外城・中城の範囲は、地形的にいえば開放的である。この範囲はさきにも述べたように、江戸湊の人々の集落のあるところである。

この集落を城内に取込んだ形で築かれたところに、江戸城の特徴がある。

城と城下町の関係は、まず城があり、その城に必要な町として城下町ができるという考え方が一般的である。

だが城といっても、時代により、場所により、その規模により、いちがいに定義づけすることはできない。

砦(とりで)・出城(でじろ)・物見場所なども城といわれる。 |

|

しかしそれらは、戦闘用の一時的な足がかりとして、地形の特徴を利用した施設にすぎない。

道灌の江戸城の場合のように、すでに成立している経済圏の中心、江戸湊を確保する目的で築城したということは、城あっての江戸ではなく、江戸あっての城なのである。

道灌が千代太夫・宝太夫、祝太夫らの江戸湊の長に取入る形で江戸築城をはたした意味は、江戸湊の役割を鎌倉側に利用するために、「千代田」城築城の許可を彼らから得たことを意味した。

江戸湊の集落を外城・中城内に取込んだことは、当然のことであった。

2 道灌の静勝軒 top

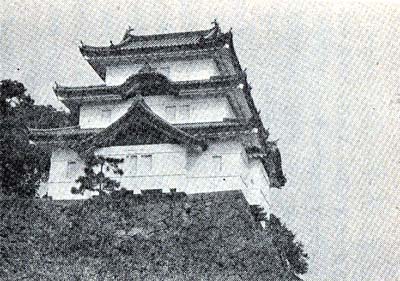

本丸台地の最南部、現在の富士見櫓付近に、道灌は彼の私邸をたで、その建物を静勝軒と名づけた。

彼が京都にのぼり、当時の将軍足利義政にその居城付近の状況を聞かれたときに、

我庵(わがいお)は松原つづき海近く

富士の高嶺を軒端(のきば)にぞ見る |

と返歌したことが有名である。

この「わが庵」こそ静勝軒であり、返歌はその楼上からの風景を詠(よ)んだものである。

道灌はこの静勝軒を飾るため、文明八年(一四七六)と、文明一七年(一四八五)の二回にわたり、京都と鎌倉のそれぞれの五山の長老級の禅僧にたのんで詩をつくってもらい、それを詩板にして掲げた。 |

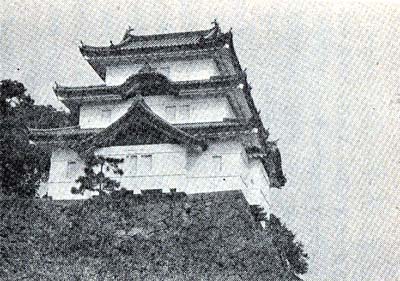

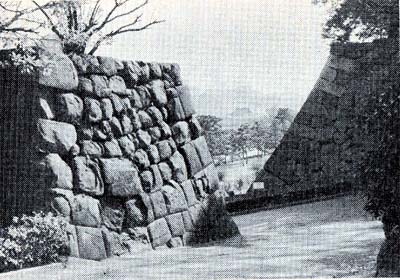

富士見櫓 八方正面の櫓ともよばれ、明暦大火後は江戸城の

天守閣的存在であった。道濯の静勝軒は、ここにあったと推定される。

|

第一回のぶんの、京都からの作品は、蕭庵竜統(しょくあんりょうとう)の『寄題江戸城静勝軒詩序』に四名の僧の詩がつけられ、あと書きは村庵霊彦(そなんれいげん)が書いた。

鎌倉の作品は、同じく四名の詩と、暮樵得幺(ぽしょうとくよう)の『左金吾源大夫(さきんごげんだいぶ)江亭記』がつけられるという構成である。

第二回の分は、榛桶万里(しっとうばんり)の『静勝軒銘詩并序』と三名の僧の詩によって構成されている。

詩板の現物はないが、この二回にわたる詩文は、古来有名で『群書類従』『御府内備考』『江戸名所図会』などにも全文がのせられている。

京・鎌倉の五山とは、当時の幕府と最も親密な関係にあった宗派を代表するものである。

また五山文学と呼ばれるように、当時の日本人が作る漢詩の作家は、ほとんど五山の僧で独占された状態にあった。

90()

さらに重要なことは、五山の僧が日・明(みん)両国の外交や貿易の実務にあたっていたことである。

五山の僧は禅宗の宗教活動のほかに、外交僧として外交官や留学生の役割をはたし、経済僧として貿易用文書の作成にあたった。

たとえば足利義政にとっては、道灌は家来(鎌倉公方)の家来(扇谷上杉)の家来であり、本来ならば対等に返歌などできない身分のへだたりがあった。

その道灌が、義政のブレーンであり側近の当代第一流の外交・経済・詩作者ベテランである五山の長老から、ベタボメに近い詩文をもらっているところに、当時の時代を鋭く反映している。

いいかえると、道灌は江戸湊の経済力を背景にもっていたからこそ、五山の長老から無視されなかったのである。

道灌の江戸および江戸城の状況は、以上の詩文に非常に具体的に謳われている。

原文は難解な漢字ばかりであるので、すべてを読みくだし、現代文に抄約してつぎに紹介する。

文明八年の作品での江戸湊は、

(1)関八州には、幕命を受ける地は三州しかなく、江戸はその中心である。

(2)江戸は海陸のにぎわい、船車の多いこと、他州異郡の比ではない。

(3)城の東に平川(現在の日本橋川)、江戸前島がある。平川の流れは曲折して南の方の海に入る。

大小の商船や漁船は江戸前島周辺にむらがり、平川河口には高橋がかかり、湊に出入りする多数の船によって、日々市をなす盛況である。

(4)品川と江戸の間には人家がつづき、「東武の一都会」をなしている。

品川は道灌の江戸進出前の基地であり、芝浜(芝浦)から江戸にかけての、いわゆる江戸前の海の沿岸は、都会という表現をされている。

(5)商船の停泊地は平川河口の東南にあり、船は舳(とも)と艫(へさき)をつらね、大小の船は縦横に湊内を動きまわり、舟唄の絶えることはない。

(6)その平川河口は、北方の浅草の浜につらなっている。

浅草寺の「巨殿・宝坊」の輪奐(りんかん)の美は、数十里の海に映(は)え、そびえている。

92()

とあり、関東の争乱の只中で江戸と江戸城は両立する形で、独自の勢力圏をつくっていたことがわかる。

この江戸湊の通商圏の範囲は、「房州の米、常陸の茶」などの古河公方側からの物資、「信州の銅、越の竹箭(ちくぜん)、相州の旗旌騎卒(きせいきそつ)などの輸出港であり、輸入の方では、泉州(和泉(いずみ)国あるいは中国の泉州)、和泉堺(さかい)などからの舶来雑貨――宝石・高貴薬・香水・中国特産の漆や高級麻や、染料・ニカワなどの工芸品の原材料が多種多様にはいってきていることをしるしている。

越の竹箭といえば、文字どおり解釈すれば弓で放つ矢竹を意味する。

しかし実態は、上・信・越地方で産出する火薬の原料の硫黄(いおう)を指したものであり、相州の旗旌騎卒とは、戦闘要員としての人間の輸出を意味したものである。

同時代の倭寇(わこう)や、山田長政に代表される東アジアから東南アジアにかけての日本人の傭兵隊の活躍は、広く長期間にわたった。

江戸湊は舶来の高級贅沢(ぜいたく)品を輸入するかわりに、硫黄と人間を輸出したのである。

これが低開発地域東国における目玉商品だった。

3 道灌の軍隊と道灌死後の江戸

top

道灌の軍隊は、関東地方全域にわたって転戦し、連戦連勝めっぽう強い軍隊として知られている。

この強さは道灌の智略、戦術家としての資質という面から説明されている。

だが、第二回目の詩文の中に、その理由が明示されている。

道灌の家柄は、それ自体多くの家の子・郎党(ろうとう)をもてる層ではなかった。

武力をととのえるために、貨金契約による傭兵――プロの戦闘技術者を集めて軍隊を組織した結果が、無敵の軍勢と呼ばれた原因である。

当時の武士=土豪たちの武力は、兵長末分離の、セミプロないしアマチュア的な戦士によっていた。

全国的に戦闘専門職の武土層ができるのは、近世初頭に入るまで待たなければならなかった。 |

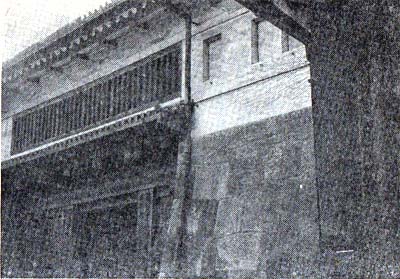

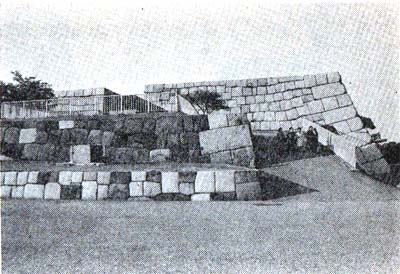

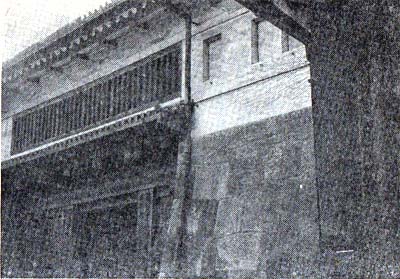

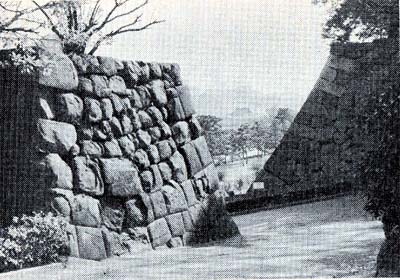

桔梗門 内桜田門・吉祥門・泊船門など異名が多い。道灌時代の

江戸城湊口の門があったところで、道灌は門内に泊船亭をたてた。

|

毎日戦闘訓練をしている傭兵隊と、一朝有事の際に、鍬を捨てて槍や弓を手にする兵士との勝負はいうまでもない。

道灌の強さは、賃金契約で人を集められるだけの現金が自由にできたことにあった。

その資金源は、ほかならぬ江戸湊の経済力だったのである。

かくて道灌の武名は、関東はもちろん、全国的に知られるようになった。

彼の主人の扇谷上杉定正にとって、道灌は下剋上のかたまりのように感じられだした。

一方、伊勢出身といわれる伊勢新九郎長氏(ながうじ)は、駿河から伊豆に進出し、これも旧勢力を打ちたおして、新興勢力をつくりだした。

新九郎は道灌と同年齢であり、やがて東海道における戦国大名の草わけになった北条早雲のことである。

早雲はじっくり駿河・伊豆から関東進出をはかった。

早雲の関東進出にとって最大の障害は、両公方や上杉で代表される旧勢力中の、特異な存在である道灌であった。

94()

彼は策略をもって道灌の主人定正に道灌を殺させたのではあるまいか。

時は文明一八年(一四八六)七月、道灌五五歳の夏のことであった。

長禄元年から文明一八年までの二九年間、江戸城をつくり、そこを足場にして主家のために活躍した道灌は、その異才――あまりにも先進的な用兵方法の一面、宋学(そうがく)にしばられた主従関係のきずなを清算できなかったという、旧(ふる)い感覚が統一ができないまま、定正に闇打(やみう)ち同然に殺されたのである。

道灌亡きあと扇谷上杉定正・朝良(ともよし)親子は、同族の山内上杉氏と激しい内部抗争を繰返し、やがて江戸城を最後の拠点にするところまで追いこまれた。

この旧勢力の代表者には、江戸湊の経済的位置や役割がよく理解できず、たんなる戦術的な揚所としてだけの感覚で終始した。

家柄や権威をいくらふりまわしても、現実的な通運業者の都会、江戸の人々には通用しない。

江戸湊の人々は道灌の最晩年には、すでに彼の限界をさとり、その連帯は相当にゆるんでいた。

道灌の死の真因は実はそこにあったともいえる。

定正父子には、道灌ほどの経済活動に対する理解力もなかったため、江戸湊は急速にさびれていった。

江戸湊の人々は小田原に進出した後北条氏をはじめ、全国各地に新天地を求めて移住していった。

移動を業とする人々にとって、世界は無限に開かれていたのである。

96()

八章 後北条氏と江戸 top

1 後北条氏の関東進出

源頼朝以下三代つづいた源氏を袮する将軍による鎌倉幕府は、四代目からは摂家・親王将軍を京都から迎え、頼朝の妻の政子の実家の北条氏が執権職として、以後、鎌倉幕府が建武中興で倒れるまで、実質的に北条氏が実権をにぎっていた。

この北条氏と、前章でのべた伊勢新九郎(北条早雲)の子氏綱の時からその姓とする北条とは、血縁的にも政治的にも、全く無関係であった。

このため二つの北条氏を区別するため、伊勢新九郎の子孫である北条は、普通、後北条氏と呼ばれている。

早雲の出身地は伊勢といわれているが、実はあまりはっきりしない。

しかし早雲が伊勢から東海道沿いに東進し、箱根や伊豆半島を越えて関東の一角の小田原に勢力を伸ばした経路は、古代以来のもろもろの渡来人のコースであり、同時に熊野 信仰や新興の伊勢信仰の御師や先達たちの、手なれたコースにほかならなかった。

早雲は、大小の土豪たちが、それぞれの勢力に応じた大小の経済圏(所領の縄張り)の取合いの混乱を、いわば道灌的な戦術で次々に統合し、小田原を中心とする(早雲自身は、没するまで伊豆韮山(にらやま)を居城とした)広域経済圏――いいかえれば所領の連合体である領国を形成させることに成功した。

小田原に進出してからの早雲は、その子の氏綱と共に着実に関東に勢力を伸ばした。

道灌一人によって支えられていたといってよい鎌倉公方勢力、より直接的にいえば扇谷上杉氏は、大永年間(一五二一〜二八)にはぼぼその息の根をとめられた。

扇谷上杉氏が江戸城を支配できたのは、定正(さだまさ)・朝良(ともよし)・朝興(ともおき)の三代、三八年間にすぎなかった。 天文五年(一五三六)に後北条氏は江戸周辺の検地を行なった。

この検地の結果は『小田原衆所領役帳』などにより、現在まで伝えられている。

江戸付近に限って『役帳』をみると、江戸城を中心とした、その昔の江戸氏一族が姓として名乗った東京の古い地名をはじめ、「江戸廻り」とよばれた江戸周辺の土地の経済力に応じた軍役高を定め、それぞれの地に家臣を配置した。

上杉などの旧勢力のような、その土地の原住民のうちの武力を有する者にたいして、その支配区域を個々に認知するという、所領に対する属人主義をやめ、後北条氏は支配すべき土地との経済力をまず確定したのちに、家臣を配置するという、土地中心主義をとったのである。

これが当時の検地の意味であった。

2 『役帳』の中の千代田区

top

『役帳』中の「衆別諳侍」の総数は五六〇人、うち江戸衆が一〇三人と最も多かった。

江戸衆の代表は、江戸城城代の遠山丹波守であり、遠山は北条の三家老の一人であった。

遠山とほぼ同格の富永弥四郎、道灌の孫の太田資高などは、江戸城内に居住していた。

これをさらに個々の地名との関連でみると、右の表のような状態で、主として日比谷入江・江戸前島・平川流域などの臨海部の、「前島森木(江戸前島)・柴崎(大手町)・桜田(霞ヶ関)・日比谷本郷(江戸前島か虎ノ門付近)」や上・下平川村などの比較的せまい地域に貫高が集中している。

武家の所領の経済力の反映である貫高=貫文(かんもん)制と石高(こくだか)制との相違や比較は、ここでは省略するが、この汐入りの海岸一帯の水田耕作にはあまり適さない地域の貫高にくらべ、武蔵野台地上の

「神田・局沢(つぼねざわ、皇居内)・一木(ひとつぎ)貝塚・国府方(麹町一帯から赤坂付近)」などの貫高は、面積の割には少ないことがわかる。

この低地と台地上の貫高の“密度”の差は、衰えたりといえども、臨海部の江戸湊の流通機能による経済力を算入してあるものだといえよう。

だが、後北条氏の全般的な領国支配の原則からすれば、江戸湊のようなあり方は、むしろ例外的な存在であり、その土地中心主義はそれぞれのローカルか経済圏(豪村)の自給自足体制を意味するものであった。

自給自足経済と貿易経済とでは、その生活様式は全く異なる。後北条氏の新しい封建制下での江戸は、独特な地域であったのである。しかし後北条氏は、この独特な地域の通商・通運関係を十二分に利用しようとする感覚には乏しかったといえる。

むしろ後北条氏の関心は、東京湾をはさんで三浦半島と房総半島の間での戦闘の場としての海や舟運への関心の方が優先した。滝沢馬琴の一大長編小説『南総里見八犬伝』の中では、後北条氏と里見氏との間で、東京湾横断航路(現在のいくつかのフェリーボート航路に一致する)の制海権争いが描かれている。 |

|

江戸、すなわち江戸湊は、早雲−氏綱−氏康−氏政−氏直の、いわゆる後北条五代九〇年間の関東一円を征服した勢力には、ついに正当な評価を受けることかく、陸上基地としての役割――つまり関東一の大河利根川をはさんで、武蔵野台地の対岸の下総台地に勢力をもつ千葉氏に対する基地として、終始した。

3 鍛冶橋人 top

都庁前の太田道灌像と背中合わせの、いいかえると東側の都庁第二庁舎前は、昭和二四年に埋めたてられるまで、徳川氏時代の江戸城の外濠があった。

そこに架けられていたのか、今も交差点の名で残されている鍛冶橋(かじばし)であり、江戸城三六見附の一つである鍛冶橋門であった。

この外濠は、江戸前島の中心をぼぼ南北に掘られたものである。 大正二年一〇月、東京市は、鍛冶橋のかけがえ工事をした。

その時に濠の底から二三個の頭骨が発掘された。

『日本人の骨』(鈴木尚著、岩波新書)は、この頭骨の発見と研究の成果から筆を起こしている。

同書の著者は結論的に、「鍛冶橋人」は「比較の資料は東京・横浜地区、また少なくも関東地方に由来する人骨」と対照させ、室町時代の骨であると述べられている。 |

濠の埋めたてが進む鍛冶橋

幕末、坂本竜馬は、旧都庁の地にあった土佐藩邸からこの橋を渡り、写真手前の桶町にあった千葉定吉道場にかよい剣をまなんだ。

|

とくにこの「鍛冶橋人」のうち、「比較的年齢の若い頭骨」の三個に、典型的な重症梅毒(ばいどく)患者かあったことを示され、室町時代人だということを例証されている。

『日本梅毒史』(土肥慶蔵著、大正一〇年刊)では、日本にはじめて梅毒が流行したのは永正九年(一五一二)としている。

この時期はさきの扇谷上杉朝興が、江戸城主になってから七年目の年にあたる。

この年の流行は主に西日本であったが、「翌年には、はや江戸にも侵入した」(太字は引用者)とある。

これはコロンブスがアメリカ大陸を発見し、一四九三年にスペインヘ梅毒と共に帰国してから、わずかに一九年しかたっていない時期である。

彼の四回目の最後のアメリカへの航海(一五○二〜○四)まで、梅毒のヨーロッパ輸入の時点を下げれば、スペインからわずか八年で、帆船による大航海時代に東アジア東端の日本列島の「東国」江戸にまで、空気伝染ではない病気が輸入されたことになる。

102()

後北条氏が小田原湊を中心にその勢力を伸ばした結果、江戸湊が衰えたとはいえ、江戸前島のほぼ中心に、頭骨に穴があくほど病気の進行した人々の骨がまとめて発見されたということは、当時の世界の人々の交流が、意外にひんぱんであったことを物語っている。

そして江戸湊もその例外ではなく、すでに江戸湊は世界の航路の一端を形成していたことを証明するものである。

繰返すが、武家の興亡とは全く別な次元で、中世人の交通は広く深く地球的規模で繰広げられていたのである。

4 後北条氏の限界と江戸城降伏

top

後北条氏は早雲以来、太田道灌的経営方式を組織的におしすすめ、いちはやく関東地方に戦国大名としての領国を形成した。

日本の戦略・戦術を一変させた鉄砲なども、定説である天文一二年(一五四三)に種子島に伝来された時点の二〜三年後には、すでに小田原に伝えられ重視されたという記録がある。

だがこの新兵器を織田信長のように、多数の足軽にもたせるという感覚はなく、大将がもつ兵器として取扱われた点に、重要視の視角がちがっていたのである。

信長の後継者、豊臣秀吉が小田原征伐、そして奥州平定の軍をすすめた時、後北条氏は、領国内の各支城の城主のほとんどを小田原に集め、籠城(ろうじょう)作戦をとった。

土地中心主義のもとに、領国を形成していった反面、戦闘要員はあくまで属人主義をとった点に、後北条氏の江戸湊無視という現象で象徴される、この時代における自給自足的経済感覚が、よくあらわれている。

後北条氏と豊臣秀吉との戦争は、太平洋戦争における、日本とアメリカの戦争の仕方に非常によく似ている。後北条氏は秀吉の圧倒的な物量作戦(流通経済の確立の一つのあらわれ)の前に、あえなく圧倒された。

104()

天正一八年(一五九〇)、小田原城を直接包囲する秀吉本隊と、関東、とくに西関東に多くあった後北条方の責任者のいない支城を攻略する別働隊は、上野から武蔵にかけて南下し、しらみつぶしに支城を占領した。

江戸城の場合も、城代の遠山景政が小田原に集められ、その留守は川村秀重がしでいた。

だが徳川家康の部将の榊原康政や戸田忠次の部隊が江戸に近づくと、川村はただちに降伏し、六七年におよんだ後北条氏の江戸城支配は、この年の四月二二日で終りをつげた。

小田原の本城は手足をもがれた形で、全く孤立し、七月六日に落城して後北条氏は没落した。

無血占領された江戸城と江戸の状態は、次の諸書の紹介ですますことにする。

| 御城と申せば、昔より一国卜持つ大将の住たるにも非ず、上杉家の家老太田道灌斎、初めて縄を張り取立、其後、北条家の遠山居住せし迄なれば、城もちいさく、堀の幅もせまく、門堀の体(てい)まで、中々浅間(あさま)なる様子なれば――(『岩淵夜話別集』) |

| 関東御入国のころは、江戸御城は御本丸の外に二つの御丸御座候(中略)江戸は遠山居城にて、いかにも麁想(そそう)、町屋(まちや)なども茅ぶきの家、百ばかりも有かなしのてい、城はかたちばかりにして、城のようにもこれなく――(『聞見集』) |

遠山時代の城と申すには、石垣など築(つき)候所とては、一ヵ所もこれ無く、皆々芝土居にて、土手には竹木茂りあい(中略) 只今の内桜田、大手御門の辺より三の御丸平川口までの間には、かき上げ土居(どい)の様なる惣構(そうがま)えの形これあり、土手には竹木生茂り、四、五ヵ所ばかりに、海端へ出入つかまつり候軽き木戸門もこれあり(中略)

御城内の家共、こけらぶきと申してはIカ所もこれなく、ことごとく日光そぎ、甲州そぎなどをもって、とりぶき(垣根に薄板を並べて、石や丸太で押える枦き方)にいたし、御台所はかやぶぎにて、手広くはこれあり候へ共、ことの外なる古家にて、御玄関の上り段には船板の輻の広さを二段に重ね、板敷と申卞義もこれなく、土間にて(中略) 永々の籠城の内に捨置き候ゆえ、ことごとく破損に及び、其上とりぶきに仕りたる屋根の上を籠城の節(みぎり)、土にてぬり候につき、そのもりしずくにて、畳敷物などもくさりはて候――(『霊岸夜話』) |

この状態は、おそらく道灌以来の城をそのまま使っていたであろうことを示している。

上方の流通経済の中心地に、銃砲戦を考慮してつくられた城を見なれてぎた人々にとって、江戸城は城とはいえないものであったのである。

| さらに江戸湊のありさまは、東の方、平地の分は、ここもかしこも汐入(しおい)りの茅原(かやはら)にて、町屋、侍屋敷を十町と割りつけべき様もなく、さてまた西南の方は、平々と萱原(かやはら)武蔵野へつづき、どこをしまりというべき様もなし(『岩淵夜話別集』) |

つまり、現在の千代田区の東半分と中央区あたり一帯は、汐入りの茅原であり、かっての「東武の一都会」と謳われた面影など、全くみられなかったのである。

城の玄関の階段に船板を使っていたことなどからもわかるように、江戸城は、江戸湊の繁盛あっての城であり、船の廃材(?)を玄関に使うような城主は、通運業者に見はなされても当然だったし、従って、城の存在価値もなくなっていたのである。

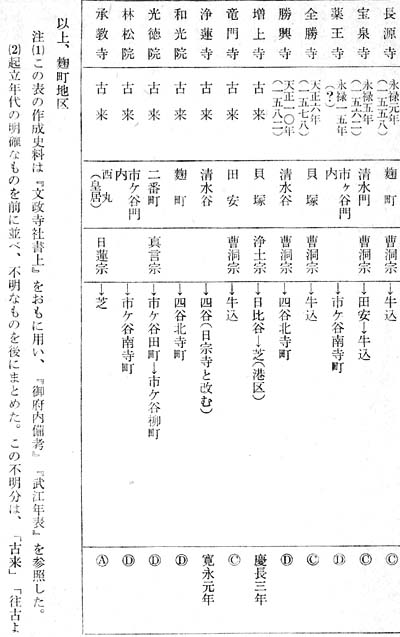

5 江戸の社と寺 top

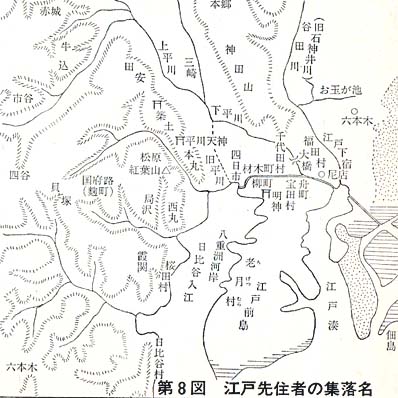

以上は徳川占領軍のみた江戸の姿だったがこれを江戸先住民側の事情――特にその信仰生活を代表する社(やしろ)と寺の状態から“ふるさと”江戸の有様をみてみよう。

皇居東御苑を中心に、本丸には道灌が川越から移した平川天神、将門の首塚の地に神田明神、平河門付近に山王権現があり、現在の日本武道館のある田安台(北の丸公園)には筑土(つくど)明神(現在は九段北一丁目)があった。

108()

筑土明神は、草書体の「江」(え)と「次」(つぐ)とが非常に形が似ているため、江戸が次戸となり、やがて筑土に転じたともいわれている。

新宿区の筑土八幡とは全く別の社であり、戦災までは将門の木像などの社宝があった。この社の本質の研究ぱ大変重要だと思うが、ここではそのことだけをしるしておく。

このほかに第三章でふれた三崎神社や道灌ゆかりの太田姫神社・柳森神社などがある。

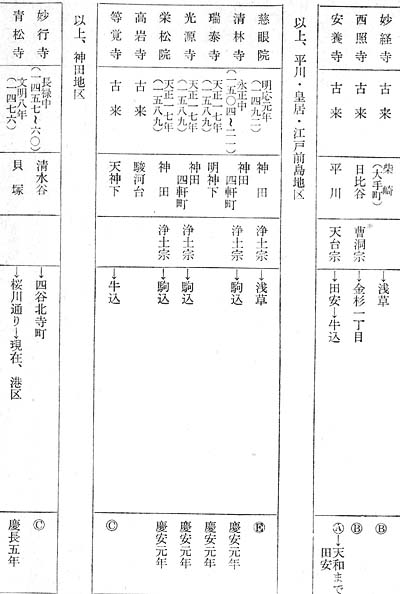

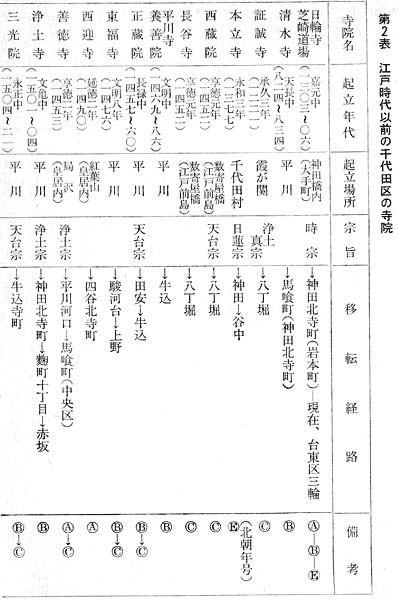

寺院の方では、将門の首塚の地にあった日輪寺芝崎道場をはじめ、平川流域に三二、神田に七、麹町地区に一四もの寺院があった。

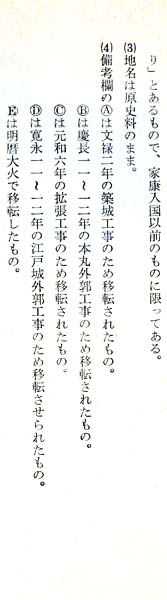

これを起立年代順・宗旨(しゅうし)別、および徳川氏の江戸城築城のため、城郭外に移転していった経路を下表にして示すと次のようになる。

表の「平川皇居・江戸前島地区」に例をとると、道灌の江戸築城以前に起立していた寺院は七寺もある。

以後、家康が江戸入りするまでに二五寺もふえている。

この地区の寺の揚合、日輪寺を除くと、九世紀初めに起立した清水寺を筆頭に、中世に渡来してきた、種々の系譜の人々が、それぞれ自分たちの寺をたてていたことがわかる(表の注記にもあるように、「古来」から起立したと伝えるものに、概して古いものが多いという状況もある)。

113()

「平川・皇居・江戸前島」地区のうちで、最も寺院が多かったのは、現在の皇居内の局沢(つぼねざわ)・紅葉山の谷筋で、徳川氏の江戸城建設当時、移転を命じられた寺は「局沢一六寺」といわれたほど集中していた。

関東本震災後、二重橋の奥にみえる伏見櫓を修理した時、確認されたものだけ一六体の人骨がでたり、坂下門内から五体の中年男子骨の発見、大手町の産業会館敷地からは約四〇体、工業クラブ前から約七〇体、国鉄本社敷地からは何十体分と、埋葬された人骨が、早桶(はやおけ)・板碑(いたび)などの遺物と共に発見されている。 また、例の鍛冶橋人二三体の骨も江戸前島の墓地のものであろう。

麹町地区の場合も、紀尾井町(きおいちょう)の清水谷公園のある一帯の谷筋――麹町貝塚、市ヶ谷付近を含めて、多くは谷筋に寺が集中している。

神田地区の揚合は、はっきりとはいえないが、原史料の表現からすると、駿河台周辺の低地に寺があったようである。

これらの寺は、いずれも現存するものが多い。築城規模の拡大につれて、次々に城郭外に移され、いちおう江戸城と江戸市街が成立したのちは、大火事のたびに市街の周辺に移されていった。 |

伏見櫓 二重橋の奥に見え、人々になじみある櫓

|

これらの寺こそ、江戸人の“ルーツ”を示すもので、移動の経路・現在地を追っていくと、意外な範囲までこの江戸湊の寺々は拡散していることがわかる。

九章 徳川氏の江戸 top

1 江戸にきた豊臣秀吉

豊臣秀吉が徳川家康に後北条氏の旧領の大半をまかせることにしたのは、小田原城包囲作戦の最中の、天正一八年(一五九〇)五月二七日のことだといわれる。

当時の家康は、秀吉軍の一部将であり、この決定に無条件で従わなければならなかった。

しかも秀吉は家康の新居城を、江戸ととくに指定した。

徳川氏は三河を起点に、永年の間、多くの犠牲をはらいながら、駿河・遠江・三河・甲斐・信濃の五ヵ国の大名にまでなった。

家康の領土は、徳川氏とその家臣団の、血と汗と涙で築かれたものであった。

その領土を秀吉の一声であけわたし、しかも当時の中央である京・大坂にはかえって遠い関東に配置がえを命じられたのである。

徳川家臣団の大部分は、この配置がえに、いずれも強く反発したことが記録されている。しかし、家康はそれらの声をいっさい無視した形で、秀吉の命令に服した。

116()

小田原落城から一一日目の七月一七日、秀吉は、関東・ひのもと(日本)平定のため、小田原を出発し、途中鎌倉によってから一九日に江戸につき、江戸城内には宿泊せずに「北曲輪(きたくるわ)平河台」(現在の北の丸公園辺か)の平河山法恩寺に一泊、さらに奥羽を平定すべく翌日に宇都宮方面に進発した(法息寺については前掲の表参照)。

家康が、このとき秀吉といっしよに江戸にはいったかどうかは明らかではない。

最近の研究の結果でいえば、家康は七月二三日に一度江戸に入り、その後宇都宮に在陣中の秀吉のもとから武蔵府中に戻りへ府中に集結していた甲・信方面からの彼の八〇〇〇名の部隊と、江戸湊の有力者の出迎えと先導のもとに、八月一日に国府路=甲州街道を通って江戸城に正式に入城した。

以後この八月朔日(ついたち)、つまり八朔(はっさく)は、江戸時代には最も重要な年中行事として取り扱われた。

この日だけは将軍はじめ、旗本・大名たちはもちろん、はては吉原の女たちまでも、全員が白一色の装束で儀式を行ない、八朔を祝うことを例とした。

2 家康の江戸観と江戸入城 top

伊勢湾にそそぐ木曾(きそ)・長良(ながら)川の河口部の湊勢力を背景に勃興した、織田信長の後継者秀吉は、自分の天下になると、瀬戸内東端の大坂湾の淀川河口部に、その本拠をおいた。

秀吉の感覚は、関東以北の東国の平定のためには、江戸湊の“可能性”を鋭く見ぬいていたのである。

そして同じく三河湾の一画に面した三河出身の徳川氏に、関東経営をまかせたところに、信長−秀吉−家康の地域性に対する感覚と、後北条氏の感覚の相違があった。

楽市・楽座を積極的にすすめた信長の感覚――いいかえれば流通経済を重視する勢力の系譜のものたちだけが、「天下取り」になっていることは、偶然や運命ではなく、いわば当然な結果であった。

家康は、この秀吉のメガネに十二分にかなうように「近世」都市江戸を建設していった。

占領当時の江戸城の有様は、さきに引用したとおりであり、とても伊豆・相模・武蔵・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・上野(こうずけ)六ヵ国の太守(たいしゅ)の居城にふさわしいものではなかった。

家康の側近のブレーンだった本多佐渡守正信(まさのぶ)でさえ、「あまりに見苦しいから、せめて玄関まわりだけでも新しくしたら――」と進言したところ、家康は笑って、「いらざる立派だては無用だ」といったエピソードが残っている。

家康入城当時、彼の胸中にあったものは、早急な江戸湊の再編成にあったのである。府中から八〇〇〇の軍団と共に江戸入りしたため、まずそれらの軍団の宿営地の設営も必要であった。

局沢一六寺などの在来からの寺に分宿させたとしても、とても収容しきれるものではなかった。

118()

さらに八朔、現在でいえば九月初めにあたる時期は、米の端境(はざかい)期であり、食糧・燃料の調達も当面する大問題であった。

道灌−後北条時代以来の江戸城の老朽化の修繕より、新しく江戸にはいってきた軍隊の日常生活の維持こそ、緊急な問題であった。

これまでのべてきたように、当時の江戸城を中心とする地域には。米はあまり産出しない。

米は広大な利根川流域から集めなければならなかった。

さらにそれらの地域は占領直後という悪条件があった。

この時期に食糧・燃料を、どの地域からどのように江戸城周辺に集めたかという記録は、今のところ全くみあたらない。

しかし誰かが、どこからか運びこまなければ家康軍団は餓死していたことであろう。

家康は、江戸湊の流通事情を十分に把握し、それを利用したからこそ、「近世」都市建設に着手できた。これが信長以来の広域流通経済のあり方を知っていた家康の最大の強味だったのである。

3 江戸湊と近世江戸の建設 top

徳川家康が江戸で最初に手をつけたのは、一つは江戸湊の中心をなす江戸前島の整備であり、一つは、関東第一の製塩地行徳の塩の江戸直送路開発にあった。

江戸前島の整備とは、日比谷入江を軍港とし、旧石神井川(谷田川)河口と、道灌時代に付替えされた平川河口の合流点(現在の江戸橋付近)から南の江戸前島東岸を商港に設定したことである(この地区は現在の中央区)。

そして日比谷入江最奥部と、平川を結ぶ水路「道三堀」(どうさんぼり)を堀りひらいた。

これは道灌の平川流路付替えの家康版であり、ともに江戸前島を横断する水路であった。

第二は「塩の道」としての小名木(おなぎ)川の設定であった。

設定といった理由は、当時の小名木川の線が海岸線であり、塩の輸送路と、東京下町低地の海岸線の確定を兼ねたものであったからである。

武田信玄と上杉謙信の故事を引用するまでもなく、ある場合には食糧よりも、その需給関係を優先的に確保しなければならないものが塩であった。

秀吉の感覚・着想を、江戸の主になった家康は、ねらいたがわず第一番に実現させてみせたのである。

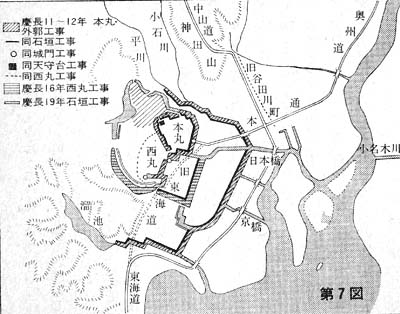

徳川氏の初期の江戸建設は、段階として次の五期にわけられる。 |

|

第一期 江戸入りから秀吉の死(天正一八年〜慶長三年=一五九〇〜九八)

第二期 関ヶ原の戦まで(慶長三年〜同五年=一五九八〜一六〇〇)

第三期 家康・秀忠の将軍就任(慶長五年〜同一〇年=一六○○〜○五)

第四期 豊臣家滅亡まで(慶長一〇年〜同二○年〈元和元〉=一六〇五〜一五)

第五期 幕藩体制の確立期(元和元年以後=一六一五〜)

以上は政治史的な区分であるが、「近世」はじめの都市江戸の成立の状況はそのままこの区分に応じて実現していった。

つまり、徳川氏の政治的地位の変化に応じて、いいかえればその実力に比例した形で、段階的に江戸と江戸城が建設されていった。

江戸城そのものも、はじめから第一章でのべたように、現在の千代田区の範囲に相当する規模の城郭として計画され建設されたものではなく、あくまでその時々の徳川氏の実力を反映する形で近世都市江戸の都市機能をみたすために、そのつど必要におうじて徐々につくりあげられたものであった。

江戸城の場合でいえば、最終的に完成したのは寛文元年(一六六一)のことであった。

これは家康入城からかぞえれば、将軍四代、七一年間におよんだ建設工事であった。

再び初期の江戸建設にもどると、秀吉の死までの徳川家の江戸と江戸城工事は、徳川家の自前の工事であった。

この第一期の約八年間は、家康自身は文禄・慶長の二回の朝鮮の役に秀吉に従って、九州までいっている。

その一方で、伏見城建設工事なども命令されている。

自分の本拠地の整備――家康はその出陣先(小田原攻め)で、江戸配置を命じられた。

一方では彼の旧領の三河・遠江・駿河はじめ信濃・甲斐には、秀吉はただちに新領主を任命している。

家康の旧領に残っていた彼とその家臣団の留守家族は、いやでも“ふるさと”を追われて、江戸に移住しなければならなかった。

中村孝也氏はその著『徳川家』で、「先祖代々の墓地なく寺なく年中行事が異なる地域に勝利者として入部したということは、年代と地域を超越し新しい生活を創造しはじめた、大移動(グレート・ミグレーション)」と表現している。

強い地縁・血縁関係――族党関係とその伝統が根づいた地域を放棄させられて、平均して三〇〇キロメートルも離れた見知らぬ江戸に移住してきた人々を受入れることは、これまた大変なことであった。

122()

江戸は「近世」の初めから、深刻な宅地難と住宅難にみまわれたのである。

自分の本拠地の整備と共に、秀吉のためのきびしい軍役(ぐんやく)を負担しなければならなかったため、徳川家は非常な財政危機にみまわれている。

従って、第一期における江戸建設は、道三堀・小名木川のほかに、江戸城工事は必要最小限の工事しかできなかった。

これが第二期の関ヶ原の戦という野戦で勝利を得、やがて家康が征夷大将軍になった時期を迎えると、事情は一変する。

今度は全国の大名たちに軍役を命令する立場になった。

しかし第二期以降、元和元年に豊臣家を滅亡させるまでは、徳川の将軍権力と豊臣勢力が事実上は並立していたため、徳川幕府は、豊臣側とみなされる諸大名を主な対象に、その経済力をさくため――ということは軍事力を弱めるために、主として西国大名たちに大規模な江戸城建設工事の助役(すけやく)を命じた。

4 将軍の居城構築 top

江戸を中心とする地域には、城郭用の石材の産出はほとんどない。

今日我々が目にする旧江戸城の石垣の石の大部分は、伊豆半島の東海岸から切り出されて、江戸まで運ばれたものである。 この石材採取・輸送(輸送船の調達を含む)を命じられたのは慶長一〇年、前にのべたように中国筋・四国・九州の大名ご三家であった。

島津忠恒(ただつね、家久)が石船三〇〇艘、黒田長政(ながまさ)が一五○艘などという数字や、山内一豊(かずとよ)の石垣建設割当丁場は、二一五坪五尺などという具体的な記録が残されている。

全体としては、幕府は各大名家の石高合計五三〇万石に対して、一〇万石につき百人持の巨石一一二〇個、計五万九三六〇個の石材運搬を命じている。

運搬船は三千余隻、一隻に百人持の石二個が積まれたという。この運搬中に台風などの海難で何百隻も沈んだという記録もあって、諸大名たちにとっては、非常な負担だったことはいうまでもない。

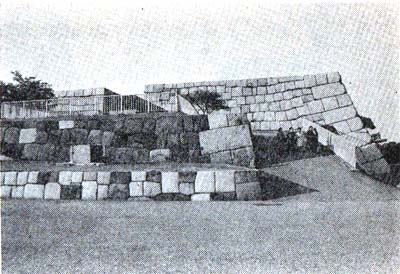

江戸城本丸(汐見坂門)の石垣再三の火災で石の角が焼けおちている。 |

天守台の石垣 明暦大火ではじめの天守台は崩され、

これはその後のもので、天守閣はついに建てられなかった。 |

124()

石の切出し−海岸までの輸送−石材船の構造−石を船に積む方法−航海−江戸湊での石の陸揚げ作業−それを所定の場所まで運ぶ方法など、当時の重量物運搬方法についての技術史的な面での考察は興味深いものがあるが、ここでは残念ながらいっさいを省略する。

ともあれ、石垣の一つ一つの石に大変な金と労力と犠牲がはらわれている。

そしてこの費用は、各大名家の支配する農民の汗の結晶をしぼり取ったものであった。

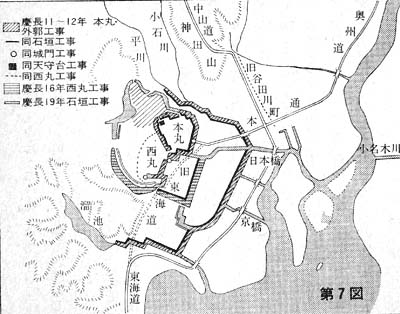

資材がそろった翌年の慶長一一年から、徳川氏の江戸城の本丸と外郭工事が、本格的に行なわれた。

この時の工事の特徴は、第7図にみるように、軍港としての日比谷入江を埋立て、宅地造成をしたこと。

江戸前島の背骨にあたる部分に掘割り(城辺河岸)をつくり、これを外濠兼江戸湊後背の運河にしたこと(この線が現在の千代田・中央両区の区境である。なおこの運河に本格的な城門がつくられたことは、のちに改めて取上げる)。

平川南岸に石垣を築き、雉子(きじ)橋を起点とし一橋・神田橋・常磐(ときわ)橋・呉服(ごふく)橋にいたる河流を外濠に利用したこと。

日比谷入江西岸(現在の二重橋前)を通っていた東海道を、慶長八年の日本橋創架とあわせて、図でみるように江戸湊と城辺河岸の中間に新東海道を付替えたこと。

旧石神井川(谷田川)を万世(まんせい)橋辺でたち切り、現在の神田川の原形をつくったこと。

以上が、江戸城を「近世」城郭に築きなおすための、郡市づくりの一環としての工事であった。

江戸城そのものは道灌以来の外城・中城・根城をそれぞれ三の丸・二の丸・本丸として巨大な石垣で構築しなおした。 |

|

さらに北の丸公園一帯も現在のように、改めて本城を守る北郭として築造された。

また現在の皇居宮殿の地――紅葉山・局沢をふくむ江戸先住民の寺や墓地や行楽地だったところを、将軍隠居城(のちには次代将軍用の城郭にも使われた)――すなわち、西丸として縄張り(設計)が行なわれた。

なお西丸の濠と土手の工事は慶長一六年に、主に東北地方の諸大名に命じて完成させている。

これは北の丸から半蔵門・外桜田門・西丸大手門(皇居正門)・坂下門・桔梗門(内桜田門)の諸門と濠でかこまれた範囲の工事であった。

慶長一九年三月一日、幕府はまたもや、西丸・西丸下(もとの日比谷入江の場所=現、皇居外苑)および吹上一帯におよぶ、長大な石垣工事の課役を発令した。 工事は九月末日までという突貫工事で、助役大名のほとんどは、このときも中国・四国・九州の大名たちであった。

そして家康は一〇月一日、大坂討伐のため近江・伊勢・美濃・尾張の諸大名に出陣を命じた。

つまり豊臣方に加わりそうな西国大名をあらかじめ江戸に釘づけにしておいて、その経済力と労働力をさき、豊臣方と直接戦闘をやらせる要員部隊は、譜代大名や信頼のおける大名にあたらせた。

現在の皇居外苑をとりまく濠と石垣、外桜田門から三宅坂・半蔵門、それに千鳥ケ淵にかけて、東京でも最も美しい景観の地とされている高い芝土居の上の石垣と老松、対岸に近代ビルが立ち並んで、ともに濠の水面に映えている風景は、このような政治的・軍事的配慮が強く働いてつくり出されたものであった。

5 江戸へ集中する人々 top

慶長一九年の大坂冬の陣、翌年の夏の陣で、ついに豊臣勢力は滅んだ。

以後徳川の勢力は安定化し、いわゆる幕藩(ばくはん)体制を確立した。

これまでの江戸城工事は、天下普請と呼ばれたように、当時としたならば最大規模の大土木・建築工事であった。

大量の石材や木材の集散機能−江戸湊の流通機能があったゆえに実現したことであった。

資材ばかりではない。人海戦術をとる以外に突貫工事をやりとげる道のなかった事情は、これまた膨大な技術者と労働者を必要とした。

徳川家臣団はじめ、江戸に居住する各大名家とその家臣団も、また多くなった。

こうした人々の日常生活を維持するための商人・職人、その他の遊興的・娯楽的な要求をみたすための営みをする人々が、全国から集中してきた。

そのうちわけは、寛永一二年(一六三五)にいわゆる参覲(さんきん)交代制が確立される前に、たとえば藤堂高虎(とうどうたかとら)の場合は、まだ秀吉が生存中に、江戸に彼の弟を人質の意味で住まわせている。

128()

徳川氏の政治的地位が増大するにつれて、全国の諸大名は幕府に服従するあかしに、あらそって人質を江戸にさしだした。

それらの人質と、大名自身が幕府に勤務するためのすまい――大名屋敷が急速に増加した。

幕府は大名屋敷のために、土地を与えた。

しかし、これまでにのべた時期までの土地の与え方は、主に日比谷入江沿岸の「汐入り」の地を指定することであった。

たび重なる助役普請、一名「お手伝い普請」の課役のほかに、自分たちの屋敷の宅地造成までやらされたのである。

千代田区の南東部一帯は、城の建設の残土で入江を埋めたで、大名屋敷にした場所である。

このことは後の章で扱う「近代の千代田区」の特徴である官庁街・兵営地帯を形成させる、大きな原因になった。

これに対して、徳川直属のいわゆる直参の旗本とその家人たちのすまいは、宅地造成をしなくてもよい、台地部をそれぞれの屋敷に割当てている。

武家における大名と俗に「八万騎」と誇号された旗本・家人たちの居住地帯は、下町低地と山の手台地とにはっきり分離されたのである。

6 町人のすまい top

町人(商・職・その他)のすまいは、江戸先住民の場合は、それぞれの集落の長(おさ)を草創(くさわけ)名主とし、江戸湊の中心や、のちに五街道と呼ばれた主要な道路ぞいに町をつくらせた。

のちの大伝馬町・小伝馬町・南伝馬町・四日市町(以上は現在の中央区)などは、日比谷入江沿岸の宝田村・千代田村・祝田村各村が町となり、やがて城の拡張によって現在の中央区地域に移されたものである。

江戸前島の場合でいうと、現在の馬場先門前一帯のビル街は、もとは老(露)月(ろげつ)村といったのだが、その一部は、家康の砲撃戦顧問だったオランダ人ヤン・ヨウステンの屋敷になった。

ヤン・ヨウステンが八代洲(やよす)または八重洲(やえす)の文字をあてられたのである。

和田倉門から日比谷にかけた、現在の丸の内二〜三丁目は、昭和四年(一九二九)まで麹町区八重洲町一〜二丁目だった。

現在は、これも“東漸”して、東京駅東口の中央区に八重洲町という町名が移っていった。

老月村は新肴(さかな)町・弥左衛門(やざえもん)町・畳町・弓町(以上中央区京橋地区)、新右衛門町(中央区日本橋地区)に、「町」となって移った。

本来の老月村は、芝露月町・日比谷町(港区)に移転させられている。

山の手台地の揚合は、国府路=麹町が甲州街道の起点に改めて「町」として成立した。

街道ぞいに細長く続く町並みである。

麹町の南側には、平川にあった平川天神とその周囲の村が移され、平河天神とその門前町となった。

なお町名も神社も現存している。

7 伊勢店の進出 top

新しく開削された道三堀沿岸には、道灌以来の四日市町に加えて、舟町・材木町・柳 町などが新しく成立している。

江戸先住民以外の町人の移住に対しては、道三堀から日本橋にかけた江戸前島を中心に埋立による宅地造成がすすめられた。

この場合、大名屋敷と同じく、諸国から集まってきた町人に「勝手次第に堀を掘った揚げ土を引取らせ」て地形を築き立てさせた。

道三堀中心の新町の成立は日比谷入江埋立て頃になると、伊勢国から多数の商人が移住して町屋をつくりはじめた。

この時期の江戸のことを書いた『落穂集追加』という本の中の「江戸町方普請の事」の項に、「始めの程は町屋願の者も多くは」なかったが、伊勢商人が進出すると「表に懸った、のれんをみると、一町の内に半分は伊勢屋と書いたのれんの店だった」と、世にいう「伊勢店」の繁盛を伝える。

しかし、道三堀地区も城の縄張りの中にとりこまれると、前記の舟町・材木町・四日市町などは、江戸前島の東岸の湊の部分に移された。

なお柳町は遊女屋町で、明暦大火まで中央区内にあったが、吉原に移った。 |

|

以上のように、各町がいつごろ、どのような理由で移転したかということは、江戸各町がその由緒を幕府に報告した記録『文政町方書上』にくわしい。

なお第一章と重複するが、この時期に江戸の神である神田明神・日枝山王は、一旦、両者あわせて神田山(駿河台)に移され(明神の首塚だけは元の地へ残った)、のち明神は、湯島台の現在地に、山王は、麹町貝塚(現在の最高裁判所の地)に移された。

平河天神・築土神社の移転もみなこの時期のことであった。

top

****************************************

|