|

****************************************

Home 本文(其一 其二 其三 其四 其五) 史跡散歩 付録

一章 千代田区のアウトライン

top

1 千代田区の区域

千代田区の範囲は、表紙の見返しにある地図のように、日本最大の規模をもっていた、江戸城の外郭(外濠でかぎられた区域)の範囲に、ほぼ一致する広がりをもっている。

面積は一一・五二平方キロメートル、二三区の中ではせまい方からかぞえて五番目である。

しかし、区の面積の約二〇パーセントが、千代田区千代田、つまり皇居と、皇居外苑および北の丸公園によってしめられている(この面積は約二・二八平方キロメートル)。 旧江戸城本城の跡地は、区の中心にあり、市街地としての性格をもっていない。

この条件を考えに入れると、千代田区は実際には、二三区中最も小さい区であるともいえる。

千代田ぼの区域をかぎる線を、地図の上でたどってみると、人工の川である神田川が隅田川に合流する折所の、浅草鑰から旧江戸城の外濠が始り、時計の針とは逆の左まわりに、国電の駅を目印にすると、秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四ッ谷の各駅が外濠ぞいに続く。 |

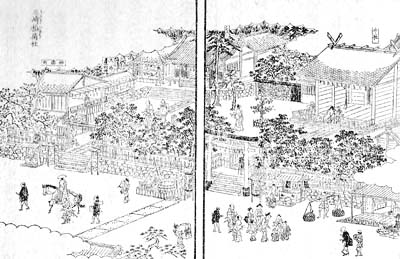

神田明神祭り(『江戸名所図会』より)

|

区の西南部をかぎる線は、これも外濠を利用してつくられた営団地下鉄丸の内線の、四ッ谷・赤坂・虎ノ門を経て、国電新橋駅の北方から、やはり外濠を埋めたててつくられた首都高速道路が、数寄屋(すきや)橋・西銀座・東京駅八重洲(やえす)口・呉服橋・新常盤(ときわ)橋とつづき、区の東側の中央区との区境になっている。

新常盤橋付近から、これまた埋めたてられてしまった運河竜閑(りゅうかん)川ぞいに、ほぼ北東に浅草橋に通じる線が、千代田区の神田地区が中央区の日本橋地ぼの境になっている。

なお、新常盤橋から日本橋川をさかのぼって行くと、ふたたび飯田橋に出てしまう。この川にそって神田橋・一ッ橋・雉子(きじ)橋がかかり、この辺一帯の南側から、旧江戸城の内濠がうずまきのように本城を二重三重にはりめぐらされている。

この内濠の範囲が、はじめにのべた町名としての「千代田」・皇居外苑・北の丸公園である。

つまり千代田区の範囲の原形は、浅草橋から水路をたどって行くと、外濠を一周しだんだん中に進んで、しまいには旧江戸城本丸の石垣の下にまで通じていたのである。

これまでのべてきたことを整理してみると、千代田区は、大体が江戸城郭内の範囲に一致していることを理解していただけたと思う。

なお、例外的な地域として、神田川北岸の国電秋葉原駅を中心とする一帯――外(そと)神田地区だけが、旧江戸城の外郭の外にある。しかしこれは現在の大手町にあった神田明神が外神田の現在地に移されたことによるもので、江戸市民あるいは千代田区民の意識のうえでは、さしたる違和感のないハミダシかたである。

20()

2 人間と「いちば」 top

今ではほとんど忘れ去られてしまった文句に、チャキチャキの江戸っ子の資格は、「水道の水で産湯を使い、お城の金の鯱鉾(しゃちほこ)を横目にみて、芝で生まれて神田で育ったのが、「本当の江戸っ子だい!」というせりふがあった。

約三〇〇年ほどまえから江戸に普及した水道という都市施設は、江戸市民にとっては水銀(みずぎん=水道料と水道維持管理費)を武家・町人ともに払って使った市民の共有財産であった。

将軍の膝元の住民ゆえに受けることができた文化施設――しかもその維持には当時厳重をきわめた階級の区別なく参加しえたという誇りが、江戸っ子には強かった。

つぎの「芝で生まれて神田で育つ」という文句は、たんなる言葉のアヤではなく、非常に深い意味をもった言葉であった。

江戸に限ったことではないが、都市というものが発生し、発展する筋道をみると、時代や地域の性格のちがいをこえて、共通な要素は、「いちば」としての役割をもった場を中心になりたち、発展している。

この「いちば」の原形は、物々交換の場にはじまり、やがていろいろな性質の商業の舞台になる。

「いちば」は、商品を売買する揚所としての役割だけではなく、そこに集まる人間のふれあいの場であり、現在の言葉でいえば、情報の流通の場としての意味ももつ。

「芝で生まれて神田で育つ」という言葉ができたのは、おそらく江戸時代の中期以降のことと思われる(この言葉のもつ意味は、のちに改めてふれる)。

ともあれ、江戸時代から現在の千代田区の神田地区は、人が生まれる揚所ではなく、人が育つ場所であった。

「人が育つ場所」とは、芝で代表される江戸市内から、そして近郊から、さらには全国から、人々が江戸の中心部に集中してき、具体的には神田地区の商・職の町で修業をして、それぞれ一人前に育っていく揚所の意味である。

日本最大の城下町江戸自体が、物資の流通の巨大な「いちば」であると同時に、全国から集まってきた人間の、ふれあいの場所としても、人間関係における最も大規模な「いちば」であった。

この関係は江戸幕藩体制が明治維新によってくずれさり、その後約一一○年におよぶ、わが国の近代工業国化への急激なあゆみの歴史を経た現在でも、さしてちがわない。

江戸から明治・大正・昭和、そして敗戦後の昭和期と、社会のしくみのあり方は、二回も大きく変った。

22()

しかし大都市江戸から東京の「いちば」としての役割は、それぞれの時代ごとに、たくみに適応しながら、より一層「いちば」の性格を強めてきた。

現在の東京が、日本国内の他の都市と、最もちがう点は、ひとくちに首都的機能の集中とよばれている、

政治的・経済的な管理機構――国政の中心機関や、大企業の本社の著しい集中かみられることにある。

このことを、言葉を替えていえば、国内はもちろん世界的範囲での情報産業の「いちば」が東京に集中していることを意味する。

このような「いちば」の密度がとくに大きいのが、千代田区をはじめとする、東京都心部なのである。

3 東京の人口 top

行政区画としての東京都の人口は、約一二〇〇万人。東京を中心とする首都圏の人口は、全国入口の約四分の一におよぶ。

昭和二〇年の敗戦直後から昭和三五年までの二五年間に、実数で六一九万五五一八人が新しく都民になった。

年平均にすると、約四一万三〇〇〇人ずつ、毎年、東京都の人口がふえていった。

その後の増加人口は、昭和三六年〜四〇年までが毎年二〇万人台、四〇年以降は一〇万人台となったが、一〇〇〇万人を突破したのは、すでに昭和三七年のことであった。

なぜこのような、日本列島上の民族大移動か行なわれたのであろうか。

その理由は、敗戦後のわが国を、新しい工業国として再出発させるという、占領軍の政策をうけついだ、わが国の歴代政府の方針と施策が大きな要素であったということが第一にあげられる。

だがより直接的にいえば、日本占領軍の主力であったアメリカ軍の本国を窓口にして、世界の孤児であった日本が、全世界に交流をもつことが許されたことにあった。

つまり日本は占領軍総司令部がおかれた東京という窓から、世界の「いちば」に参加するチャンスを得たのである。

これは嘉永六年(一八五三)に、アメリカ東インド艦隊司令官ペリーのひきいる黒船の圧力で、長年つづいた鎖国政策を改めて、開国にふみきり、やがて明治の近代を迎えるにいたった“歴史的事実”と奇妙に一致することがらでもあった。

こうして、東京は世界につうじる「いちば」の一端となった。

太平洋戦争に負けた日本のありさまは、悲惨なものであった。

全国の都市のほとんどが焼かれ、戦争のために直接死んだ人々の数に約四〇〇万人。

これに間接的な――たとえば食糧不足や、その結果である病死者などを入れれば、一〇〇〇万人くらいが死んでいる。

24()

こうした、どん底の状態から、生残るためには、経済力の回復と発展への方法をとるほかはなかった。

植民地をとりあげられ、四つの島にとじこめられた日本は、新しい意味での――世界につうじる「いちば」としての東京を中心に、再建のみちを歩みはじめた。

さきの敗戦の年から一五年間の、東京の異常なまでの人口の急増という現象は、東京に「いちば」を認め、「いちば」の役割に参加しようとして集まってきた人々によって起った。

企業とくに大企業のほとんどは、千代田区にその本社をおいた。

占領軍総司令部、そして政府の諸機関の大部分が、千代田区にある以上、その近辺に本社をおくことは、情報収集のためにも、企業活動のいろいろな面でも必要なことであった。企業――いいかえれば資本をもった法人は、千代田区にビジネス・センターというビル街を建設して、“法人社会”を形成した。

法人による「いちば」である。

この“法人社会”の個々の要素は、多くは株式会社とよばれる会社のむれである。

戦後急増した東京都の人口は、改めていうまでもなく、自然人である。空気を吸い、飲み食いをし、家庭をもつ人間たちである。

この自然人の大部分は、“法人社会”の「いちば」のおきての枠内に入り、その労働力を売って、生活のための賃金を得るという「いちば」に参加した。

まわりくどくなったが、これが戦後の東京に急激に増加したサラリーマンである。

この「ふる里」文庫シリーズが必要になった最大の原因は、“法人社会”の「いちば」のおきてに、自然人がスッポリ包みこまれ、自然人社会の「いちば」のきまりが形成されないまま、“法人”の「いちば」が東京をおおいつくしたことにはじまる。

それにくわえて自然人の集中の範囲も、「芝で生まれて神田で育つ」といった小さな空間の範囲から、日本列島全体に拡大されたために、都民のすまいは、北海道出身者と沖縄県出身者が隣人になるという状態が、誇張ではなく、ごくあたりまえのあり方になった。

人々の生活様式や生活意識、習慣などのちがい、あるいは共通の生活体験がないままに、戦後の東京の大部分が外見的には、目をみはる勢いで建設されていった。

サラリーマンの「いちば」はあくまで“法人社会”の「いちば」であり、生活の本拠は職場にあって、人間生活をいとなむ、すまいには、自然人の「いちば」が成立しにくくなるように、大都市東京は改造された。

「芝で生まれて神田で育つ」という言葉が生きていた時代、一面では「江戸は天下の掃溜(はきだめ)」という言葉も広く通用していた。

いろいろな理由で、ふる里から江戸に出てきた人々の中に、どうしても江戸の人間の「いちば」のきまりに適応できない人々が、案外に多かったことを鋭くいいあらわした言葉である。

26()

都会という人間関係の「いちば」は、そのきまりさえのみこめれば、すぐに江戸っ子になれるのだが、都会で生活しながら、なお農村的感覚(この場合は封建制下の孤立的・排他的な習俗の意味)を捨てきれない人々が多くいたための、「天下の掃溜」だったのである。

都市=「いちば」というものは、仕会のしくみがどのように変ろうと、「いちば」を情報流通の場としてみた揚合、その具体的な担い手は、自然人である以上、流通の方法や手段はどう進歩しようとも、「人間性」というものが、本質的に変らないうちは変化しないといってもよさそうである。

だが“法人社会”のおきては、「人間性」を無視し、圧殺する性格をもっている。これが東京にすむ人々から「ふる里」意識を、根こそぎ奪った第二の原因である。

4 千代田区の人口 top

はなしを千代田区に限ろう。

さきにあげた東京都の戦後の人口急増の状態にくらべ、千代田区の人口の動きは、大きなちがいがある。

戦災で焼け野原になった当時の人口は約三万(戦災前は約一八万。なお大正九年の第一回国勢調査当時の人口は約二二万)と、戦災前の六分の一に減った。

その後、昭和三〇年の国勢調査のときに約一二万まで増えたが、とくに三五年以降、東京都全体が一千万都市に進行している現象とは逆に、人口はどんどんと減り始めた。

最近ではその傾向がとくに激しくなり、昭和五二年初めには、約六万七〇〇〇人。昭和五五年の国勢調査では、おそらく五万人を割るでろうと予想されている。 |

猛烈なラッシュが朝夕くりかえされる千代田区内への通勤

|

いまや千代田区は、そこに生活をする区民(常住人口)に関しては、都心部における過疎地帯になってしまった。

このいちしるしい人口の減少とは正反対に区内の会社(法人)は増加する一方であり、人々の生活の場であった町は、会社の「すまい」であるオフィス・ビルが軒を並べるようになった。

昼間、首都圏から千代田区に働きにくる人、学校にくる人の数は一〇〇万に近い。それに加えて、買物や娯楽などのために千代田区にくる人々や、通りすぎる人々――流動人口を加えると一二〇万から一五○万と推定される。

28()

いわゆる昼間人口が実質二三区最小の千代田区にひしめくのである。

夜の千代田区は、昼間の人口の一五分の一ないし二〇分の一になってしまう。

土曜・日曜の“法人”の休みの日は、ビジネス・センクーの地区は、ゴースト・タウンに近い静けさになる。

5 ひとつのふる里指向 top

二三区で人口が最も少ない千代田区で、ひとつの異例がある。

それは常往人口の減り方とは逆に、戸籍数・戸籍人口は、かえって増えている現象がある。

最近の傾向を簡単に紹介すると、昭和四〇年には戸籍数約六万七〇〇〇、戸籍人口約一二万六〇〇〇だったのが、昭和四五年には、戸籍数は七万をこえ、戸籍人口も二二万をこした。以後現在まで、戸籍数は七万三〇〇〇台、戸籍人口は二二万四〇〇〇人台を維持している。

この中には、戦前には楠木正成の銅像のある祝田町(現在の皇居外苑)などに、わざわざ他府県の人が本籍地を定めるといった例も案外多く、現在では千代田区千代田に本籍をおく例もさして珍しくはない。

しかし常住人口の約三・六倍もの戸籍人口があるというのは、皇居付近に故意に本籍地を定めるといった、特別の動機の人々をのぞけば、やはり、この戸籍人口の特例的な多さは、「芝で生まれて神田で育つ」という江戸時代以来の、千代田区の地域の特徴をはっきり反映させている現象だといえよう。

よその土地から千代田区へ働きに、あるいは学業のために集まり、千代田区で一人前となり、世帯をもって戸籍を千代田区に定め、やがて自然人としての生活条件のよりよい周辺の区や、他府県に移り住んでいった人々の、それぞれの人生のあゆみの、ひとつの断面としてのあらわれが、千代田区の戸籍人口の異常な多さとみることができる。

もちろん江戸時代以来、千代田区はえぬきの人々もその中に含まれるが、なんといっても圧倒的に多いのは、千代田区で「育った」人々の戸籍が大部分をしめる。

近代戸籍制度が発足して一世紀。個人の世代にすれば、三世代から四世代にまたがる年月の間に、都心区の千代田区は全国から東京に集中してきた人々の第一次受入れ地としての役割をはたしつづけてきた。

青春時代、それも修業時代をすごし、一人前になった土地は、人々の出身地がどの地方であれ、第二の「ふる里」として意識することは人情のつねであろう。

それゆえに「東京ラプソディー」はじめ千代田区の区域、とくに神田を唄った流行歌のほとんどが「神田は思い出の町」といっている。

戸籍人口の多さは、それらの人々の意識的にしろ無意識なものであれ、ひとつの「ふる里」指向のあらわれとみてもよいであろう。

東京都心の千代田区とは、この意味でも、最も都会的――いいかえれば「いちば」としての性格を強くもつ地域である。

30()

さらにつけくわえれば、集中と拡散という、都会――いちばのポンプの役割を持ち続けてきた地域である。

|

二 大昔の千代田 top

1 遺跡の少ない土地

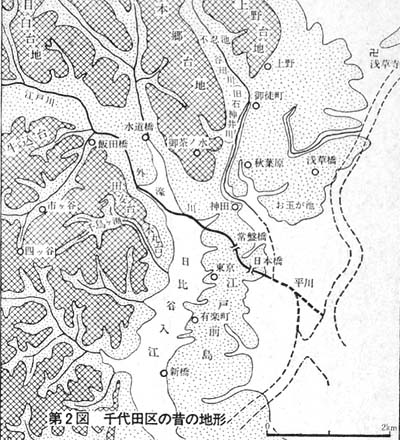

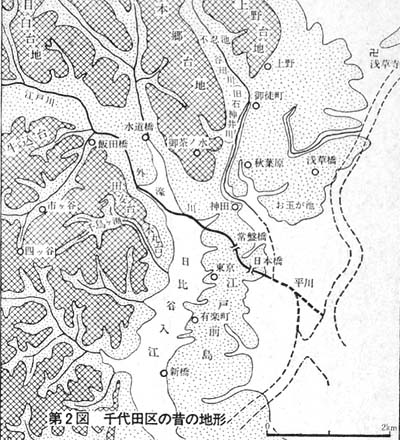

ここに一つの例として、武蔵野台地東部の縄文時代中期の遺跡分布図を右上にかかげた。

本当はそれぞれの点につけられた番号により、何区何町何番にあるということをしめず地名表がつくのだが、ここでは省略する。 |

|

このような遺跡分布図と地名表は、無土器時代、縄文時代の早期・前期・中期・後期・晩期、弥生時代・土師(はじ)時代、古墳時代などの考古学の時代区分ごとにつくられている。

各時代の遺跡の大部分は、例にあげた図の点に重なるように分布している。

その分布の特徴は、武蔵野台地を樹の枝のような形で削りながら流れる川の沿岸、つまり谷にそってピッシリと並んでいる。

それぞれの時代の遺跡の数は、図の範囲だけで通算すると、約五三〇ヵ所におよぶ。

ところが、千代田区内に限ってみると、神田駿河台の明治大学構内(縄文前・後・晩期)、九段会館前と神田神保町(じんぽうちょう)一丁目の旧神田日活館(縄文中期・弥生・土師時代)、皇居東御苑=旧本丸西貝塚(縄文後・晩期)、九段上の住宅公団=九段上貝塚(縄文後・晩期〜弥生期)、皇居内紅葉山(弥生・土師時代)および、古墳とみなされるものに、大手町の平将門(たいらのまさかど)の首塚のわずか七ヵ所だけが確認されている。

33()

東京の前身である江戸という地名についての解釈はいろいろあるが、地形的にいえば、その昔、武蔵野台地から流れだした大小の川の河口が集中している場所が、千代田区の区域である。

入江と川の接点が文字どおり江戸――入江の入口――を意味した。

海から台地の奥深く、谷ぞいに遺跡が分布している以上、その入口付近には、本来ならばもっと数多くの遺跡が発見されていなければならないはずである。

しかし現状は、皇居内紅葉山は別にして、九段会館前の「牛ヶ淵貝塚」と将門の首塚の二ヵ所だけが、がっての遺跡だったなごりを残しているだけである。

この遺跡の空白地帯を生んだわけは、千代田区の区域が早くから開発され、とくに徳川幕府の本拠としての江戸城が築かれ、幕府が倒れてから引続き皇居として、現在まで約三八〇年もの間、一般の人々がはいることのできない禁域であること。

同時に前章でのべたように、ぼぼ千代田区全域におよぶ江戸築城のための、大がかりな自然改造が行なわれたため、めぼしい遺跡の多くは、江戸時代中期までに、ほとんど破壊されてしまったこと。

34()

また、明治以後の近代都市東京の建設は、千代田区の区域を中心に始められ、現在のように埋蔵文化財に関心がなかった時期に、いとも無造作に破壊されていったこと。

さらに太平洋戦争後、とくに高度成長時代と、そのしめくくりをした形になったオリンピック東京大会用の、東京をすっかり変えてしまった建設ブームの時期には、都心の貴重な埋蔵文化財は、たとえ発見された場合でも、遺跡の発掘・調査は、ほとんど施工主の意をくんだ建設業者たちによって、ヤミからヤミに埋められてしまったことにある。

都心の「土一升、金一升」ならぬ「土一升、金一石」ほどにもなった高価な土地を法人が効率的に利用するためには、まさに「時は金なり」で、文化財保護などという企業にとってのマイナス条件は、徹底的に無視されつづけ、大規模なビルや高速道路の能率的な建設がスピーディーに進められてきた。

|

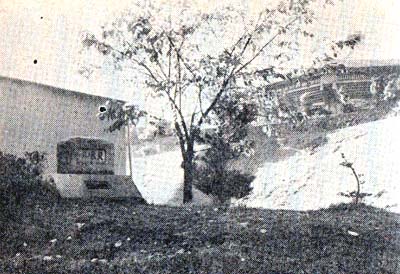

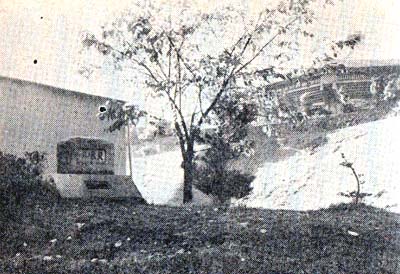

牛ヶ淵貝塚碑(九段南1-6-5 九段会館前)

2 縄文・弥生時代のくらし top

さきにのべたように、千代田区の約半分は武蔵野台地が海に面した場所にあった。 |

漁撈用具と推定される旧本丸西貝塚出土品

(『千代田区史』より)

|

川によって削られた台地は、海に向かって、半島状に、また舌状に、というぐあいに、形容する人によって表現はちがうが、とにかく複雑な形で面していた。

その状態をしめずため、千代田区を中心とする地域の本来の地形をあらわす図をかかげた。

さきの縄文時代中期遺跡分布図の時代には、海は内陸深くはいりこみ、図の点線の部分あたりまでが海岸であった。

36()

本郷台地・麹町(こうじまち)台地などのふもとは、そのまま暖海性の海岸であった。

縄文中期遺跡の多くは、ハマグリ・マガキ・バイガイなどの貝塚の形で発見されている。

旧本丸西貝塚では加曾利(かそり)B、安行(あんぎょう)1・2式の土器が、九〇パーセントの海産貝類と一〇パーセントのシジミをまじえた貝塚から発見されている。

旧本丸西貝塚の場所は、現在の皇居東御苑の旧本丸の天守台の南西部にあった。

戦争中ここに防空陣地をつくるさいに発見されたもので、その貝塚付近の上を、天守台の石室部分に運んで埋めたてに使った。

昭和三三年五月の調査のときには、まだ旧本丸台地は野菜畑で、畑には貝殻が散乱していた。

天守台の上にのぼると、バイガイやアカニシの貝殻が、土よりも多い状態で埋め土に使われていた。

バイガイは現在の東京湾内では生息していない貝で、かつては伊勢湾・児島湾・有明海などを北限としていた貝であるが、現在では南西諸島にしかみられない。

つまり、旧本丸西貝塚がつくられた当時の東京湾は、今より相当に暖かかったことを物語る遺物である。

牛ケ淵貝塚は、昭和の初めに、九段下に軍人会館(現、九段会館)が建築されるさい、貝塚と土器が発見された。

これを鳥居龍蔵博士が調査され、牛ケ淵貝塚と命名した。遺跡の地名表には弥生・土師遺跡として扱われている。

写真は、その当時発掘された土器と貝を貝塚碑の下部の穴におさめ、ガラス窓から遺物がみられるように配慮されていた記念碑だが、現在はガラスは破られ、中身も失われ、調査記録も失われている。

この場所は九段下、つまり武蔵野台地の下の東京下町低地=沖積地にあるもので、もし現在この牛ケ淵貝塚の調査記録が保存されていたならば、あるいは大昔の人々が台地の上から水ぎわにおりて、水田耕作をはしめた場所だということが、はっきりわかるはずなのであるが、すべての資料がない現在は、そうした可能性があった場所だという推定しかできない遺跡である。

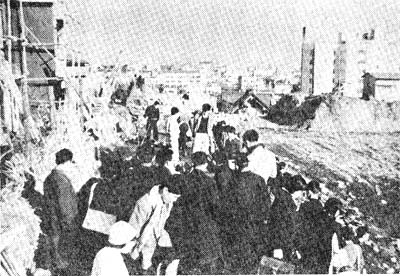

九段上貝塚は、昭和三三年一二月、当時の千代田区長村瀬清氏が、靖国神社の正面の、もとの偕行(かいこう)社(陸軍将校の集会所)跡に、住宅公団ビルを建てるために整地をしている現揚から発見した。

38()

さっそく調査をした結果、四戸の住居跡を確認した。

しかし工事の状況と調査側の人手の関係から、二戸の住居跡だけに重点をおいて調査した。

発掘された貝塚の貝は、ほとんどが約一五〜二〇センチの長さの殻をもつカキが圧倒的で、生育の良いサルボウを含むものであった。

またわずかに魚骨も発見された。

こうした自然的遺物のほかに、縄文中期の土器と弥生式のカメ・ツボ・鉢などの土器、および須恵器の杯(さかずき)などが発見された。

この九段上貝塚遺跡の意味をまとめると、農耕ということを知らなかった人々、または農耕ができなかった人々が、つねに水の得られる谷筋にそって、すまいをつくり、そこを中心に狩りや魚とり、木の実などをひろって生活をしていた時代を経て、台地の上から低地におりて、水田耕作をはじめた時代をふくむ遺跡だったといえる。

また東京湾の最も奥の入江にそったこの九段上貝塚・旧本丸西貝塚のおびただしい貝殻は、当時の入江から海岸に出て、豊富な貝をひろっては食糧にしていた生活が推定される。

弥生時代は、農耕文化だったといわれているが、農耕をするあいまに、狩りや魚とりよりも労力が少なくてすむ貝の採取――しかもつねに一定の収穫が保障される“潮干狩り”によって、食糧の確保が安定できる方法を、大昔の人々はけっして見のがすことはなかったであろう。

なお、旧本丸西貝塚の出土品の中で特徴的なものは、舟こそ発見されていないが、動物の骨や角でつくられた銛(もり)や鏃(やじり)、漁撈(ぎょりょう)用の網につかわれた土製の錘(おもり)などがクジラの骨などと共に発見されている。

図の日比谷(ひびや)入江(現在の皇居外苑)に続く神田の海や、石神井(しゃくじい)川の河口であった不忍(しのばず)池に続く本郷台地の東側(明神下)の海などは、入江=江戸をとりまく台地の上の人々の生活にとって、大きな役割をはたしていた。

内陸部の谷にそって、ひしめきあうように並んで確認されている各時代の遺跡のあり方は、いちがいに、すべてがこれまでのべてきたような生活をしていたとはいえないけれども、少なくとも千代田区の区域の場合は、入江に面した台地をねじろに、海と川とを生活の主要な舞台にしていた人々が、千代田区の大昔の人々だったのである。

3 海の後退 top

繩文時代中期以後、関東地方の大宮台地にまではいっていた海は、ゆるやかに後退していった。

当然、それまで海であった場所は陸地化していく。それにつれて、川もまた新しい陸地の上を海を追うようにして、その流れを延長させていった。

海がなぜ沖にしりぞいたかということは、気候的条件、地形学的な説明など、いろいろな要因がからみあっているので、ここではその説明を省略し、ただ後退したという事実だけにとどめる。

40()

ともあれ海が後退していったといっても、一〇〇〇年単位の時間で、非常にゆっくりと後退していったのである。

南関東の場合、さきにのべた弥生時代=農耕文化の遺跡や遺物が発見され始めるのは、いまから一二〇〇〜一三〇〇年前からのことである。

千代田区の区域が弥生時代にはいった当時の地形は、前出の「千代田区を中心とする昔の地形」図の実線であらわした部分が、海岸線だったと推定される。

そして本郷台地(駿河台)、麹町台地の九段上・皇居内・霞ヶ関などの台地の先端には、いくつかのムラが形成されていた。

九段上のムラの場合、日本武道館のある田安台(北の丸公園)・靖国神社・九段中学枚一帯にムラがあったことが、いろいろな建設工事のたびに、断片的に出てくる遺物(貝塚など)によって、その範囲がおぼろげながら想像されるのである。

4 繩文人と弥生人 top

これまでにのべてきたような推定や想像は、千代田区のわずかな遺跡を手がかりにイメージしたものではない。

広くは南関東、より直接的には本郷ムロ地の東西にある台東区・文京区、そして麹町台地の付根に分布する新宿区や港区の、各時代ごとの遺跡の調査結果を総合して得られたイメージである。

しかし、とくに強調したいことは、縄文人と弥生人の生活のあり方のちがいについて、再検討が必要ではないかということである。

ひとくちに、縄文人の生活は、狩りと漁(すなど)りと、木の実・草の実などを採取してなり立っていた生活だったといわれる。

それにたいして、弥生人の生活は、食糧を栽培する――農耕を主とした生活様式だといわれる。採取経済と生産経済のちがいが縄文・弥生両文化のちがいとされている。

だが実際には、縄文人と弥生人の生活の跡である遺跡の多くは、二つが重なった形で発見されている。

大昔の人々が生活するのに適当な場所は、それぞれの生活様式が本質的な変化をしても、さして変らなかったのである。

狩猟生活を主とした縄文人が、栽培生活をおぼえて、徐々に弥生人になっていったのか。

または全く違う文化をもった弥生人が縄文人の生活の場を占領していったのか。

つより縄文人と弥生人の系譜は連続していたのか、またはシャモ(和人)とアイヌとの関係にみられるように、生産経済のにない手である弥生人が、縄文人を追いはらっていったのか。

この二つの文化のにない手の関係は、まだはっきりと説明できる段階にはない。

42()

しかし、旧本丸西貝塚の遺物から推定されるように、縄文中期には、すでに相当大がかりな協同作業による漁撈が、東京湾最奥部で行なわれていたこと。

反面、弥生遺跡である九段上貝塚から、採取経済をいとなんでいた証拠であるおびただしいカキの貝塚が発見されている。

関東ローム層という厚い火山灰でおおわれた武蔵野台地の海に面した場所で、九段上の弥生人は、一体なにを栽培していたのであろうか。

武蔵野台地の上は、現在でも樹枝状に入り込んだ谷の部分をのでいて、水稲耕作は成立しない。台地上で収穫できるものは、雑穀や根菜類くらいのものである(サツマイモ・ジャガイモ類は、当時はもちろん移入されていない)。

台地のすぐ下(九段下)は波打ぎわであり、相当に陸地化かすすんでいたと仮定しても、二〇、三〇戸から五〇戸程度のムラの主食が、海岸低地を水田化できたと考えても、それによって十分にまかなうことは、むずかしかったろう。

これは、九段上一帯のムラだけではなく、千代田区の海に面した台地上のムラに共通した事情だった。 |

九段上貝塚の発掘風景

(まだ住宅公団も債銀もたっていなかった)

|

弥生期の九段上貝塚の中から、木の枝や小石にカキが付着したものが見つけだされている。

これはカキが付着しやすいものを、遠浅の海に放りこんで、一種の養殖を行なったものではないか、とも考えられている。

栽培の対象は植物に限るらない。カキやノリの栽培もまた十分に「弥生」的である。また縄文中期以後の海退につれて、気候は寒冷化していった。

寒流系のサケ・マスなどの回帰性をもつ、栄養源としては最上質の食糧が、定期的に東京湾から武蔵野台地内の中小河川に、産卵のためにさかのぼってくる時期を迎える。この時期は、縄文末期から弥生期に一致するといわれている。

サケ・マスなどの回帰性を知り、その漁期をわきまえて、捕獲する作業は、サケ・マスの習性=自然条件を、採取の条件とした大昔の人々の生活の知恵が働いたものと思われる。

この定期的採取と、穀物類の栽培による定期的収穫とは、ほとんどその内容において、はっきりと区別につけられない。

いわば結果において栽培“漁業”であるサケ・マス漁は、貝の“養殖”と共に、弥生的漁業か成立していたと断定しても、そう大きな間違いではないであろう。

44()

教科書ふうにいえば、縄文・弥生文化のちがいを、採取経済と生産(栽培)経済のちがいとして区別するが、その内容を個々の地域で細かくみていくと、以上のべたような、食糧の確保のしかただけをみても、いちがいに、二つの文化の時代ないし二つの文化をもつ人々がいたといって区別することは、むずかしい。

それよりも重要なことは、川筋を中心に、海に面した河口の人々と、その河口から水源までに住んでいた人々との、地域的な分業のあり方のほうが大切であろう。

大昔の千代田区の区域のような場所は、武蔵野台地と海とを、川を交通路にして結ぶ役割の人々が生活していた場所だった。

千代田区のムラは一本の川を中心に、海の幸と山の幸とを交換する場所であり、また隣りあわせた川と川――ということは、それぞれの川筋(谷)に住む人々を連絡する役割をもっていた。

前章でふれたように、大昔の千代田区の区域もまた、海に面したいくつかの川にはさまれた台地をもつという、地形的な特徴のゆえに、「いちば」としての役割を、初めからもっていたのである。

三章 古代の人々 top

1 渡来人の波

農耕技術をもっているとされる弥生人の登場は、前章でふれたように、南関東では、ほぼ今から一二〜一三世紀前からだとされている。この弥生人の登場に引きつづいて、三世紀から八世紀にかけて、太平洋の黒潮に洗われている日本列島には、多くの渡来人の波が打ち寄せた。

そのコースは、柳田国男の『海上の道』に示唆されているように、黒潮に乗って渡来したもの、中国大陸から直接渡来してきたもの、最もよく知られているものは、朝鮮半島を経て、この列島に渡来してきたものなどの、主として西南日本経由で一度列島に上陸したうえ、さらに二度、三度とその住む場所を変えながら、武蔵(東京都・埼玉県・神奈川県)を中心とする関東地方西南部に定着した人々の存在などが、当時の公の記録にも明示されている。

もう一つの波は、日本海対岸の沿海州から直接海上の道をわたってきた人々、アムール川河口−間宮海峡−サハリン−北海道−東北地方と、飛び石づたいに列島に渡来したいわば北方コース系の人々がある。

46()

この西南コース系と北方コース系の勢力圏の境が、関東平野を二分して流れる利根川であった。

利根川は古代から江戸時代末まで東京湾に流入する大河であることは、ここに改めてことわるまでもない。関東山地に水源をもつ荒川も関東平野全体の規模でみれば、利根川の支流であ 千代田区の台地部――武蔵野台地の末端部のふもとから始り、対岸の下総(しもうさ)台地(千葉県)まで続く。

平均で幅約二一キロメートルにおよぶ東京下町低地は、この利根川水系が運んできた土砂によってつくられた広い沖積地である。

千代田区の区域の東半分の部分も、利根・荒川水系に属するいくつかの武蔵野台地内から流れ出す川の沖積地にほかならない。

日本列島を東北日本と西南日本にほぼ二分する、海にもまがう大河である利根川水系は、その自然的な条件が、たくまずも当時の北方コース系と西南コース系の渡来人の文化的境界になった。

2 海人族の進出 top

とくに西南コース系の人々のうち、現在の関東地方、当時の東国に渡来してきた人々の主力は、海部(あまべ)=忌部(いんべ)=安曇部(あずみべ)などと呼ばれる海人族(あまべ)であった。

海人族は、その名のとおり舟を移動の手段とする人々であり、海岸づたいに移動しては、適当な河口=水戸がみつかると、そこを根拠地として、川上にさかのぼり、開拓して定着した。

その地が飽和すると、さらに新しい河口を求めて東進を続けてきた人々である。

これらの渡来人は、漂流者としての形で移動してきたものはむしろ例外的であり、多くは大小の集団で波の打ち寄せるように、次々に渡来してきた人々であった。さきにのべたように、武蔵国に、ヤマト政権の命令で新羅郡や高麗郡を形成させるような形で、官によって組織的に渡来してきた集団もあった。

さきに、縄文人と弥生人の系譜が連続していたものだったのか、または対抗的関係にあったのかという疑問を出しておいた。

同様なことは、古代になって相当長期間にわたって、波及してきたそれぞれ出身のちがう渡来人相互の関係、渡来人と原住、または先住の人々との関係が問題になるが、ともあれ、渡来人の大部分が、太平洋岸にそって根拠地をつくり、東京湾最奥部の巨大な利根川水系の河口部を、一応の終点として関東地方内陸部に進出していったのである。

3 浅草寺と荒川 top

それらの渡来人の東京における最も古く、また大規模な根拠地は、荒川河口の浅草であり、浅草観音で代表される荒川流域――秩父地方まで進出した勢力である。

48()

相模湾――三浦半島をめぐり、東京湾西岸ぞいに北進すると、多摩川がある。

多摩川をさかのぼっていった勢力、多摩川をこえてさらに北上を続けると、武蔵野台地から流れだす多くの川を集めて入江をなしている日比谷入江(現在の日比谷公園から皇居外苑の場所)につきあたる。

さらに武蔵野台地にそって、広い意味での利根川水系に出ると、荒川河口部の浅草が利根川水系の左岸をなしている。

荒川と武蔵野台地から流れる中小河川では、規模が桁ちがいに異なる。

浅草は関東山地進出の根拠地であり、千代田区の日比谷入江は、武蔵野台地進出の文字どおりの入江=江戸であった。

現在の東京の前身、江戸の原点は、関東地方西南部全体としてみた場合には、浅草である。

浅草観音は六二八年(推古(すいこ)天皇三六年)に、その本尊が発見されたと伝えられる。

浅草寺境内の伝法院には、古墳から出土したといわれる巨大な石棺も保存されている。

七四一年(天平一三年)の武蔵国分寺建立にさきだつこと一一三年前のことである。

しかし、東京都の範囲に限っていえば、武蔵野台地とその主要河川が、直接東京湾にそそぐ日比谷入江沿岸部、言い換えると、現在の千代田区南部一帯が、都市江戸――東京の原点である。

4 海の神、神田明神 top

のちにのべるように、徳川家康の江戸城築造がはじめられる以前、平将門を祀った神社として有名な神田明神は、大手町にあった。

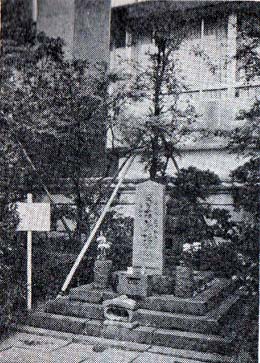

さきに古墳遺跡としてあげたように、現在は「将門の首塚」の地(大手町一−二)として保存されている。

神田明神は、忌部(いんべ)族(海人族)が東京湾口にはいらず、房総半島に定着した人々の神、つまり海神であった。はじめ安房(あわ)神社として祀られていたが、その分霊を奉じて浅草観音を建立した人々に遅れること約一世紀後に、日比谷入江沿岸=江戸の現在の大手町に遷したものといわれる。

安房国館山付近から内房ぞいに北上すると、潮流の激しさと、大蛇や竜にたとえられていた、江戸湾内最大の難所、富津(ふっつ)岬がある。

このため、いったん東京湾西岸にわたり、前にのべたように、いわゆる江戸前の海を経て日比谷入江につきあたり、その入口に彼らの神を祀ったのである。

この人々が武蔵野台地に直接とりついて、江戸−東京を形成させていった集団の主力になったものと考えられる。

以後、現在まで神田明神が、江戸−東京の総鎮守として、一〇〇〇年以上も多くの人々の崇敬の的となったのである。 |

平将門の首塚

(ここが現在の巨大都市東京の原点である)

|

5 平将門事件 top

平将門の事件――京都政権側の表現によれば「天慶の乱」と呼ばれる、東国の紛争は、古くから多くの見方や解釈が行なわれている。

この事件を要約すると、長い間にわたり、多くの出身地や動機をもって、東国に渡来してきた人々たちも、一〇世紀に入ると、原住・先住者と新来者たちの関係は、あるいは混血し、あるいは妥協し、あるいは京都政権の体制の枠内に組み込まれながら、列島を二分する一大水郷ともいうべき利根水系を舞台に、しだいに融合していった。

しかし当時の東国は、京都政権にとってはあくまで「あずまえびす」の地であり、辺境の植民地的存在であった。

それゆえ律令制の圧力は、より強く、東国の人々のうえにきびしい搾取となってのしかかってきた。

将門が活躍した地域は、関東地方の水郷地帯を中心に、広範囲にひろがる。

水郷地帯だけではなく、たとえば関東山地の一角の青梅や、武蔵野台地上の府中などをはじめ、丘陵部や山地部にわたる。

将門で代表される勢力は、水郷=低地部では水田耕作と水上交通によりその生活を維持させた。一方、東国武士の特徴とされる騎馬戦の熟練者でもあった。

水路で東国に渡来した人々の文化と、東国およびその以北の地方における“騎馬文化”と呼んでもいいすぎではない馬を移動手段とする文化が、将門時代の一〇世紀前半には、さしたる違和感もないほど一体化していたのである。

水郷と水運、平野と馬産地、この一見矛盾するような生活関係が共存していたのが、当時の東国であった。さまざまな渡来人たちが、関東平野という土地に即した独自の文化を形成したといいかえでもよかろう。

こうした東国に対する京都政権の収奪は、たとえば京都を見てきたと伝わる将門にとっては、我慢のならない状況であったろう。

将門の「天慶の乱」(承平五年=九三五〜天慶三年=九四〇)は、京都側からみれば「乱」そのものだが、東国の人々にとっては“独立戦争”的な反抗であった。

いつの時代でも「勝てば官軍、負ければ賊軍」という原則は通用する。

将門の本拠であった常陸(ひたち)・下総(しもうさ)はもちろん、武蔵国には将門に関係があるといわれる神社や塚がたくさんある。

千代田区内には「首塚」と筑土(つくど)神社(九段北一丁目)があり、都心部に限っても、中央・新宿・台東各区に有名なものだけで五ヵ所もある。

52()

6 将門の首塚伝説と人々の信仰 top

独立戦争ならぬ独立戦争的反抗は、京都政権の組織力の前には、一時的紛争として処理されてしまう運命にあった。 しかし一時的にもせよ、東国の民衆の目には、そしてその心の中には、強権による収奪に抵抗した将門の勢力は、強く深く記憶された。

下総で殺された将門の首が、その怨念で、大手町まで飛んできて、この地に落ちたものを祀ったというのが首塚である。この将門伝説は、大手町すなわち日比谷入江の東岸を形づくる江戸前島(まえじま)の集落の性格――江戸の、そして広くは東国の中心的流通基地としての江戸湊の性格を強く反映する伝説として、受けとるべきであろう。

言い換えると、将門事件当時の日比谷入江=江戸は、当時の東国にとっては、すでに重要な湊であったことを物語る。 |

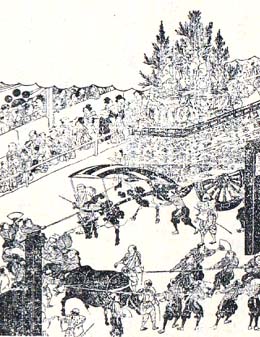

筑土神社(はじめ田安台、戦災後一時九段中学校の

敷地に移った。現在九段中坂)

|

将門の怨言、しかもその首が江戸の神、神田明神に祀られたということは、当時の江戸の人々が将門をどう評価していたかという実例の一つである。

その後、二一世紀はじめころ、京都の権力側の宗派、天台宗の寺が神田明神とならんで草創された。

浅草観音が天台宗の組織の中にくみこまれたのも、ぼぼ同時期のことと考えられる。

在来の神は、仏教勢力のもとに混淆し、習合し組織化されていった。その一つの現われとして、首塚・神田明神の祭りがしだいに重要視されなくなった。

そして首塚は荒廃してしまった。

このため将門の亡霊は、大いに怒り江戸湊の村民に祟(たた)った。

このありさまは「病災夭扎枚挙(ようさつまいきょ)にいとまあらず。村民おそるるといえども、のがるるに術なく」という状態になった。

たまたま嘉元年中(一三〇三〜○六)に、遊行(ゆぎょう、時宗)二代の他阿真(たあしん)教が布教のためこの地にきて亡霊を供養したところ、「霊魂のたたり退ぞき、死に向いたる者、悉く快復する」結果になった。

このため、住僧はじめ村民ことごとく時宗に改宗し、天台の寺は念仏道場となり、芝崎道揚日輪寺とした。

そして将門の霊を「境内鎮守の明神に配祀」したのが、神田大明神である、と『文政寺社書上(かきあげ)』にある(この日輪寺は現在、台東区にある)。

この『書上』は、日輪寺が徳川幕府にその由緒を報告した公文書である。

54()

首塚伝説といい、亡霊のたたりといい、今日の科学万能の世には、ナンセンス! の一言でかたづけられてしまうような話であるが、これらの伝説が含んでいる内容は、非常に多くの意味をもっている。

原住ないし先住者の神が、国家権力と密着した仏教寺院に圧倒されていった過程。

それに対する神の信奉者の抵抗が「たたり」現象であり、そのたたりをしずめるために、一所不住の遊行(移動)僧、しかも念仏を唱えれば救われるという、より民衆的な宗旨の時宗によって解決されるという話は、“神々の復活”をねがう江戸の人々の願望を物語るものといえる。

だが神の地位なり役割は、「境内鎮守」の地主神の形で復活するところに当時の神と仏との力関係がよく現われている。

最もこの『書上』は、神仏混淆混滑で、しかも仏教勢力が強かった江戸時代のものである点、相当割引をして読む必要がある。

実際には、芝崎道場日輪寺と並行して神田明神に「配祀」されたとする将門が、海神の明神の主神になってしまうのだが、いずれにしろ、神田明神の本質は海神であり、海神=水神の代名詞として、将門をもちだしたほうが江戸住民には説得性もあり、納得できるものであった。

都心中の都心に立ちならぶ高層ビルの谷間に、ひっそりと、「ふるさと東京」の原点である首塚が残されている。

この場所こそ武蔵野台地から流れ出す最大の川、平川(現、日本橋川)の河口であり、皇居東御苑の大手門一帯から、平河門−一ツ橋−神保町−西神田−三崎町(国電水道橋駅南)あたりまでの入江に面する、江戸−東京の最古の集落の中心であったことなどを、すこしも想像しえない多くの人々が、首塚をとりまくビル街で無関心のまま働いている。

江戸湊の入口の神仏同居の神田明神にたいして、千代田区の三崎町には三崎神社がある。

前出の地図にみるように、この地は、東は本郷台地(駿河台)、西は麹町台地にはさまれた低地であり、北の大塚−富坂(とみざか)の台地が延長して、岬状になった土地である。

この岬の東側に小石川がほぼ現在の白山通りにそって流れ、池袋西方に水源をもち大塚−小石川植物園を経て小石川に合流した谷端(やばた)川が流れ、西は井の頭池・善福寺池・妙正寺池を水源とし新宿区落合付近で合流して高田馬場−江戸川橋−飯田橋付近から大手町を経て日比谷入江にそそぐ平川の流れがあった。

首塚と、皇居内旧本丸あたりを入江の両岸とすれば、三崎町の岬は入江のつきあたりである。

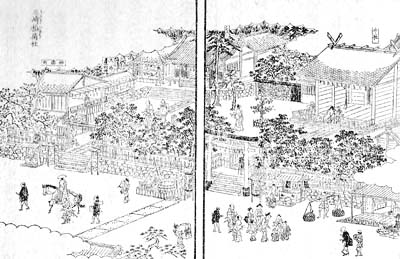

この岬にある三崎神社は、『江戸名所図会』のさし絵でみても、三崎稲荷・金毘羅宮・星落明神など、いずれも海・水に関連した神々が祀られている。 |

三崎稲荷(『江戸名所図会』より)

|

神主も綿津(わたつ)見――海の意味――から転化した和田氏であった。

一ヵ所に何座かの神々が鎮座しているということは、その場所にそれぞれの神を奉じた人々が、次々に渡来してきたことを意味する。

江戸時代の神社のほとんどは、寺が管理していたのだが、三崎神社は、別当寺をもたない、数少ない神社の一つである。

それゆえに、神々が重層的に残されていたのである。その意味で『江戸名所図会』のさし絵は貴重なものである。

このことは寺についてもいえて、のちにもふれるように、人々の渡来のあり方は、かならずその集団の精神的中心としての神・仏を奉じて渡来し定着する。

もちろん長年の間には、神・仏の性格も変り、宗旨も日輪寺の例のように変化してきたが、社・寺が多いということは、その数だけの集団の渡来があったことの、年輪のようなものである。

top

****************************************

|