|

****************************************

Home 本文(其一 其二 其三 其四 其五) 史跡散歩 付録

一二章 工業国化への道 top

1 区内の変化

軍事施設・官庁街が成立した麹町区南東部とは全くちがった形で発展したのが、日本橋区に隣接する旧来からの町地、神田であった。

神田川と日本橋川にはさまれたこの地区は、江戸以来の流通センター的要素に加えて、新しい性格が与えられるようになった。

神田川でいえば、日本最大の官営の不需工場「砲兵工廠」(現在の後楽園スタジアム一帯の地)、日本橋川でいえば、前述の神田橋内の印刷局などの、ともに当時としては最大級の官営工場で代表される、近代的工場がつくられている。

職人の町神田の原材料や製品輸送路の河岸の機能は、そのまま工場制工業の需給物資の流通の場を兼ねた。

さらに重要なことは、近代工業の発足期には、多くの工揚の中心的労働者に、これまた多種多様な職人が動員され、また転職をしている。

そして“近代”化にともなう各種の建設事業に参加したのも、「神田で育った」人々が中心的といってもよいほど多かった。

こうして神田はいちはやく“近代”化の波にのった。この場合の神田は、品川−新橋−日本橋−内神田−外神田−上野−浅草を結ぶ、東京のメイン・ストリートに面する内・外神田である。

一方、日本橋地区の商業活動の活発化と共に、たちまち東神田は市街地化し、一部は新しい市場(柳原の古着市場・豊島町の古道具市)や、日本橋地区の問屋街の取扱い商品の多様化による問屋の分化――新業種の問屋街の発生と、それらの問屋の需要に応じる都市的工業が発達した。

この場合の都市的工業とは、都市生活者の主として身の回りに必要な繊維製品や日用雑貨・食品加工業をさす。

一例としては東竜閑町の駄菓子・玩具問屋銜などがある。

これらが、現在のこの地区の繊維・服飾関連問屋街、金物問屋街、金物問屋から分化した電機問屋街(「重電・軽電」関係の業種、現在一般的に秋葉原の電気問屋といわれる「家電」関係の業種とは少し意味がちがう)、薬品問屋街などの前身であった。

このような市街地の変化の陰に、それぞれの業種およびその下請けに従事する人々をはじめ、それらに依存する形で全国から集中してきた多数の人々が、ひしめきあう状況をつくりだした。

明治の新興市街地における住宅難は、そこに集中した人々のほとんどが「神田で育つ」ことを目標に、それぞれの「郷土」から上京してきたことから起きたものだった。

結局、それらの人々の集中の動機や理由がなんであれ、新興市場や問屋街の裏側には、それを支える人々、明治時代の表現にしたがえば「都市細民」または「貧民窟」が形成された。特に三河町や橋本町・江川町付近は、その意味では全市に知られる存在だった。

2 私立学校の群立 top

旧来からの神田の西側、つまり駿河台をふくむ小川町低地の状況は、「風が吹けば桶屋がもうかる」式にいえば、風が吹くとき火事になると困るから、防火地帯を広くとった。その空地に多くの官立学校を建てた。

ところで文明同化の御時世、洋学を直輸入して「国家有為」の人材を養成するのが官立学校の目的だった。

だが学生の定員は限られ、月謝もまた非常に高かった。

このため、安い月謝で西欧の新知識を学べる教育機関――つまり私立学校、それも西欧流の法律学校が、江戸時代、昌平校の周囲に多くの学者や学塾が集中したように、小川町低地一帯に設立された。

明治一〇年代にてきた法律専門学校を名称だけあげると次のようである。

O東京法学舎−東京法学校−東京仏学校と合併−和仏法律学校−法政大学

O法律経済専修学校−専修学校−専修大学

○明治法律学校−明治大学

○英古利(イギリス)法律学校−東京法学院−中央大学

○日本法律学校−日本大学

その他の専門学校(校名につづく人名は設立者)

〇三菱商業学校−豊川良平 O弘文館−嘉納治五郎(柔道の開祖) 〇仏学執下中江篤介(兆民)

○東亜医学校−東京医学院−樫村清徳 ○普通測算学枚−福田半 ○数理専門学校−川北朝朗

などで、明治二〇年代になると、

○独逸学協会学校−桂太郎(現、独協大学)

○東京物理学校−寺尾寿(現、東京理科大学)

○東京歯科医学校(現、東京歯科大学)

以下、現在の短大−高校程度の学校名をあげると、

O東京文学院 ○東京英語学校 ○共立学校 ○成立学舎 〇東京普通学校 ○進徳館 ○順天求合社 ○東京数学院 ○東京数理学校 ○東京簿記精修学校 ○国民英学会 ○共立女子職業学校(現、共立女子大学) ○明治女学校 ○成立学舎女子部 ○静女塾 ○女子仏和学校(現、白百合短期大学)。

なお私立中学(現在の高校程度のもの)は、小川町低地と駿河台の地区だけで三四をかぞえる。

それぞれの学校の消長・設立者・卒業生などのことにふれれば、大変面白いのだが残念ながら省略する。

なぜこんなに学校がこの地区にできたかという理由の第一は、工業国化がすすみ、国の諸制度も整備されてきたことにより、各分野の専門的知識や技術をもつ者の需要が増加したこと。

第二は官庁衙というビジネス・センターに隣接するという地の利があったこと。

第三は小川町低地および駿河台は、第二の理由と矛盾するようだが、一般市民が住むにはいささか不便な地区だったこと――従って地価が安かったことによる。

学校はある程度の敷地を要求される。

地価の安いことは私立学校立地の第一の条件でさえある。

なお、駿河台の病院街の成立も地価に関係あった。

明治一八年以来神田にあった中央大学が、昭和五三年に神田から八王子市へ移転することになった。

中央大学に限らず、神田に生まれ発展した私立の大学・高校・中学の大部分が東京周辺に拡散を続けている。

また日本大学で代表される地方の学校の系列化現象もあり、私学経営は多分に不動産業者的な感覚を必要とするようである。

以上は小川町低地・駿河台に限ってみてきたが、麹町区に創立し、現在、大学にまでなっている学校もまた多い。

名称だけ挙げれば、国学院大学・二松学舎大学・拓殖大学・上智大学・大妻女子大学・家政学院大学・和洋女子大学・津田塾大学などが、それぞれ特色ある校風をもち、発展している。

明治三四年末の『東京市統計年表』によれば、私立学校数は麹町区三六校、神田区七二校、合計一〇八校もある。

3 学生の町 top

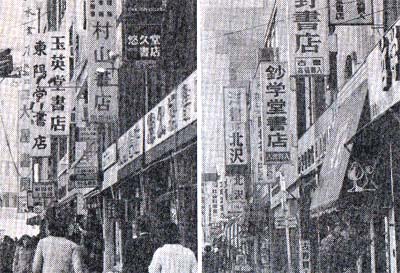

かくて小川町低地は、全国から集中してきた学生の町になった。

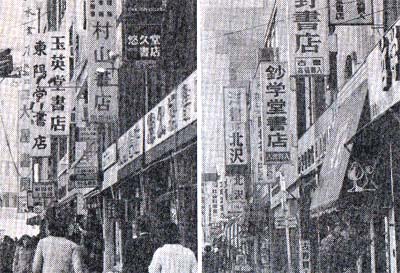

ここに学生を相手とする業種の市街地が形成されたことは、当然のことであった。

靖国通りを中心とする日本一の古書店街と新刊書店街の成立も、その一つであり、学生服(既成服)や、徽章屋(メダル・バッチ・カップ類製造販売)・多様な学用品屋・学生相手の飲食店、そして下宿屋と旅館などで構成された町が、駿河台から西神田にかけた地区に展開した。

三崎座のちの神田劇場の女芝居や娘義太夫の常打(じょううち)小屋や、寄席なども多かった。

また、この地区は日本の社会運動の発祥地でもあった。

特にキリスト教の社会事業の一環としての東京基督教青年会館(YMCA)俗に神田の青年会館や、山室軍平の救世軍活動、片山潜のキングスレー館などを舞台に、市内の「細民」のための社会改良運動がくりひろげられた。

神田にキリスト教が進出しだのは、学校の成立条件とほぼ同じ条件のものであった。

その代表的なものが、明治二四年、鴃河台にたてられたニコライ堂で象徴された。

これと並行して、社会運動と表裏の関係で、労働運動の中心地でもあった。

明治一五年の車会党(人力車夫の団体)、明治三〇年結成の職工義友会、あるいは日本社会党の結成など、いずれも神田から起こった。

このような環境は、各種の出版活動をうながした。

現在でも全国の出版社の約六割が千代田区に集中している状況をつくったのは、学校と学生の町という面と、社会運動・労働運動、ひいては政治活動のための手段としての出版活動という二つの理由がその遠因である。

学生(明治・大正期までは書生と呼ばれた。学生という言葉が定着したのは昭和初期のことである)と一口にいっても、その生活的な格差は大きかった。

ごく少数の官立学校のエリートたちに対して、大部分は地方から上京し、勉学を通じて人生をきりひらこうとする苦学生であった。

“近代”化の進行は、昼間は労働者、夜は夜学生といった層を多く生みだした。

当時の若者の前に、新しく出現したキリスト教や、それに代表される社会観は、非常に新鮮なものとして受け入れられた。 |

ニコライ堂

|

一方、西欧思想の浸透に対して、国粋主義的な主張を強調する人々もまた多かった。

西欧的思潮あればこその国粋主義の発生であり、共に新しい動きであることに変りはない。

明治・大正と、西神田はこうした新しい考え方のルツボの役割をもはたした。

4 印刷関連工業 top

このような時代的背景のもとに、東京で最初に形成された京橋地区の印刷関連工業地帯――この地区の印刷工業は、主に官庁用印刷の受注により発展したものである。

神田の場合は学校・学生・労働者対象の出版物の印刷を引受ける工揚地帯として発展した。

これが現在の西神田地区に成立した印刷関連工業地帯の成立の原因である。

近代都市における印刷の需要は、工業国化か進む度合いに応じて、より急速に増加する。

そして、印刷関連工業の特色は、たとえば現在、一部上場の巨大な印刷会社と、経営者が印刷工を兼ねるような零細工揚とは、けっしてその仕事に競合は起こらない。

印刷工業の対象は多種多様であり、前述したような服飾関連業と同じく、それぞれの持ち味ごとに、企業規模の大小とはあまり関係なく共存できるという、都市的工業の特徴をもっている。

ともあれ今日、東京都内における千代田区の印刷関連工業の生産額は、約三分の一をしめている。

このような“大工業地帯”の成因も、武家地解消からわずか二〇年後には、すべて現況に至る出発点が準備された。

5 市区改正 top

東京を近代的都市に改造する最初の具体的事業は、市区改正であった。

この事業そのものの歴史はここでは省略する。

ただ明治二〇年代になると、安政の開国以来、列強と締結した不平等条約を、不平等と自覚し、対等の関係に入ろうとするまでに、わが国の工業国化か進んだ。

このため、いわゆる条約改正が政府はじめ民問各層から強く叫ばれるようになった。

そのため、形だけでも文明国の仲間入りをする手段として、朝野をあげて洋風欧化への努力がはらわれた。

そのアダ花の一つが、鹿鳴館時代といわれる上流階級と外国人の交際のための“文明”であった。着なれぬ夜会服で、飲みなれず喰いなれない洋風の酒や料理で、日夜宴会が開かれた時代――風俗的にみればわが国の女性の服飾の洋風化の第一歩でもあった――などの、涙ぐましい努力も払われた(鹿鳴館は、現在の内幸町一丁目、帝国ホテル南側の一画にあった)。

こうした形ばかりの洋風化は、かえって反動的に国粋主義をも助長した。

そうした反省もあり、江戸以来の都市を近代的に改良することがより目的に近いことに気づいた当局は、道路・水道・ガス灯・電灯などの都市施設の改良と共に、都市のあリ方に再検討を加えはじめた。

区内に限ると、この時点でも皇城改め宮城の周囲には多くの兵営があった。

都心部のもっとも枢要な場所に、軍隊が駐屯することは、外国人の目にたいしても好ましくないと判断された。

特に現在の丸の内一帯の兵営は、濠一つへだてて東京の中心市街である日本橋・京橋に接しており、風紀上の問題も絶えず起こった。

もちろんそれまでに、区内の軍事施設は徐々に周辺部に移されてはいたが、明治二三年になると、丸の内一帯の陸軍用地の存在は、もはや黙認することができなくなった。

市区改正計画と条約改正の努力とは密接にからみあっていた。

また皇居だった旧西丸御殿が明治六年五月五日に焼失し、以後明治二二年に焼跡に新宮殿が完成していた。

(仮皇居は旧紀伊藩邸=現在の赤坂迎賓館の場所に、足かけ一六年もおかれていた。 維新の立役者岩倉具視が喰違見附で襲撃され、大久保利通が清水谷で暗殺されたのは、彼らの邸宅が皇城付近にあったため、仮皇居に通勤するのには、赤坂見附−清水谷−紀尾井坂−喰違門の、現在でも夜は非常に淋しい道筋を通らなければならなかったことによる)。

この新宮殿の前に、野暮な兵営があることは、これまた「美観上」の問題でもあった。

しかし当時の陸軍には、丸の内一帯の兵営をそれぞれの移転先に移す費用がなかった。

このためいろいろないきさつの末に、三菱会社に土地を売却した。

かくして麹町区の東部、旧大名小路の大部分は三菱会社の所有になったのである。

この時、小川町低地の北西部の三崎町練兵場も、陸軍がオマケの形で売った。

丸の内一帯は一坪一二円、三崎町は一坪九円で、売買価格は約一三〇万円であった。

三菱は丸の内をロンドンのビジネス街にまねたビジネス・センターに、三崎町は甲武鉄道(現、中央線)飯田町駅を中心とする副鄒心的な市街地にと計画した。

この計画は、丸の内の方は予定どおり日本最初にして最大のビジネス・センターが実現したが、三崎町の副都心計画は、前項の「学生の町」と「印刷工業の町」としての性格が強く形成され過ぎたためと、三菱の副都心計画――これを「タウンプランニング」と呼んだ――に敬意を表しすぎた東京市は、市区改正による主要道路を直接三崎町に通さなかったことなどにより、失敗に帰している。

ともあれ、市区改正により丸の内の広大な土地は政商三菱の手に移り、東京駅の完成(大正三年一二月一八日開業)以後の飛躍的発展をみるまで、着実にビジネス・センターが形成されていった。

日本の産業・経済の発展は、明治のはじめから政府のリードと統制により急速に進んだ。

民間側も政府の方針や人脈に深く癒着することによって、それぞれの勢力をのばしていった。

官庁街に隣りあうビジネス・センターの意義は、この点からも、最も地の利を得た場所に成立したといえる。

第一章にのべたような首都的管理機能の集中の原点は、明治二三年の丸の内を三菱へ払い下げて以後、本質は少しも変らずに、今日の姿を迎えたといってよい。

外見だけはかって赤煉瓦の“一丁ロンドン”といわれた事務所街が丸ビルで代表される小間割りの、つまり雑居ビル街となり、戦後は、フロアーごとの貸ビル、やがて特定企業の専用高層ビル街化といった変化をしているが、日清・日露、第一次・第二次大戦などの戦争のたびに、丸の内の事務所街はより“近代”的に姿を変えながら発展し続けている。

6 鉄道の発達 top

区内に最初に鉄道が敷設されたのは、丸の内の払下げと同じ年の明治二三年に、東北本線・高崎線の起点上野駅から貨物業務を分離した形で新設された秋葉原貨物駅である。

それまでの主に利根川の舟運にたよっていた関東地方はじめ東北地方・信越地方と、神田は直結した。

神田川を中心とした河岸による流通センターは、鉄道の乗入れにより、その役割を決定的に増大させた。

前にのべた神田多町の青果市揚をはじめ、多くの問屋街は、一挙にその商圏を東北日本に拡大させた。

それに従い市場も問屋街も鉄這の世紀にふさわしい姿に徐々に変化していった。

ついで明治二八年、甲武鉄道が飯田町まで延長したことにより、東京西郊−甲・信地方との交通は飛躍的に便利になった。

日露戦争の最中に飯田町−中野間に日本で最初の鉄道電化が行なわれ電車が走るようになった。

そして、水道橋・御茶ノ水・昌平橋(万世橋)と路線は延長され、明治四五年二月には、万世橋駅で現在の中央線と山手線が連絡した(万世橋駅は、現在の交通博物館の構内である)。

万世橋駅前は東京の交通上の中心として大層にぎやかになり、地価も当時の東京では最高の場所になった。

だが大正八年には、中央線の起点は東京駅に移り、丸の内の都心部における比重は決定的なものになった。

さきの東京駅の開業は、東海道線の起点が新橋から区内に移ったことであり、その意味で一つの画期だったのだが、中央線も加わったため、東京西部と都心が直結し、いよいよ本格的な都心形成の要素になった。 |

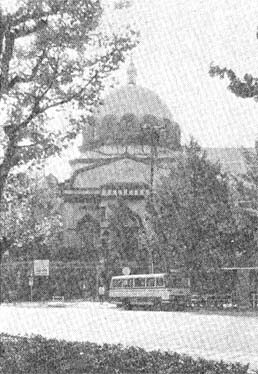

かって中央線と山手線が連絡した万世橋駅(旧・交通博物館)

|

なお、東京−上野間の電車線(高架線)が開通したのは、大正一四年一一月一日のことであった。

7 人口からみた区内 top

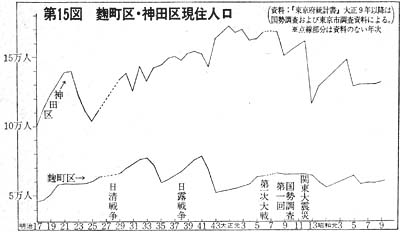

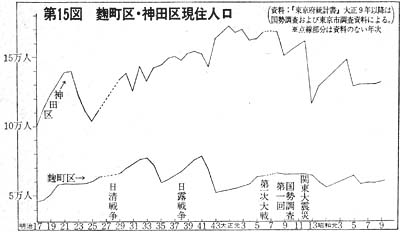

麹町・神田両区の発足以来の区内の人口変化は第15図のとおりである。

図は、統計調査法が“近代”化しない時代の調査資料を含むものとはいえ、“人間のポンプ”地域にふさわしく、人間の動きが絶えず大きく変化してきたことがわかる。

麹町・神田両区とも、比較的安定した人口数を保っていた時期はむしろ少ない。 一年に一万から二万近くの増減を示している年の方が多い。

明治二五年の神田の大火、関東大震災による神田の人口の著しい減少など、特異な条件による変化もあるが、図をみるだけでも、両区が同じ性格の地域でないことは一目でわかろう。 |

|

麹町の場合は日清・日露戦争後に、それぞれ人口増加のピークを迎えるが、やがて五万人台におさまってしまう。大正期以後は多少の増減はあっても、五〜六万人台で推移している。

神田の場合は、神田の大火の影響が大きく、その後増減を繰返しながら、明治四二年以後、一五万人を突破し、関東大震災以後はついに再び一五万人台に回復できないまま今日にいたった。

両区とも昭和五年以降人口が麹町が六万、神田が一三万の線で安定し始める――実はこの安定し始めた時から、日本は太平洋戦争で終る長い戦争時代を迎えたのである。

図や表にすることを省略したが、この人口統計には世帯数も調査されている。

麹町は人口最大の年(明治四一年)に約一万三〇〇〇世帯となった。

神田は日露戦争直前から世帯数は急増し、これも明治四一年には人口減にもかかわらず、約五万世帯にまでなった。 この時の世帯当り人員数は、約三・一一人。この数字は、いま流行の核家族なみである。

だが当時の場合は、全国から集中した青少年が学生や労働者の形で神田に住みついたために生じた現象と考えられる。

おおよそでいうと、麹町・神田両区の市街地面積(皇居は計算に入れない)の比は二対二 そこに麹町が約五万人台、神田が約一五万人の人口があったのが、明治・大正期の区内の状況だった。両区の人口の比は面積とは逆に一対三であった。

単純な計算でいえば、人口密度は神田は麹町の六倍あったことになる。

このちがいは、これまでみてきたように、麹町が官庁街・ビジネス街・高級住宅街だったのに対して、神田は多くの市場や問屋街・工場街・学生の町・病院街などのいくつかの機能が、同じ土地の上に重なりあう形で市街地が成立していたことによるものである。

いいかえると、麹町区の各地域は、それぞれ“単能的”な市街地であり、神田区は“重層的”な――たとえば小川町低地一帯だと、学校街・学生の町(下宿学生向け商店など)・書店街・出版印刷関連工業地帯などそれぞれ性格のちがう業種や施設が、混然と共存した町だった。

これは現在でも変りない。むしろその上にさらにビジネス街がおおいかぶさったともいえる。

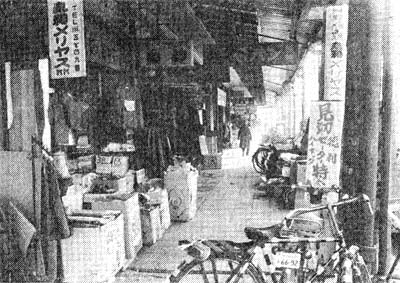

小川町低地よりも、もっと複雑なのは、旧来からの神田を中心とした東神田・外神田地区で、多様な流通機構と家内工業、そして商店街などが、密接なからみ合いの関係の上に発展した町だった。

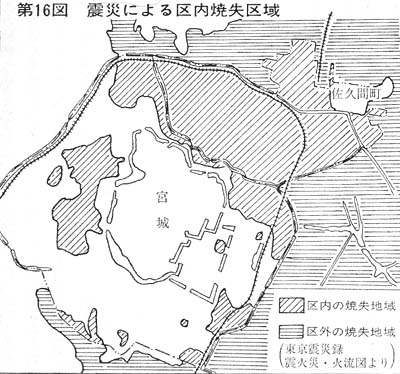

8 関東大震災 top

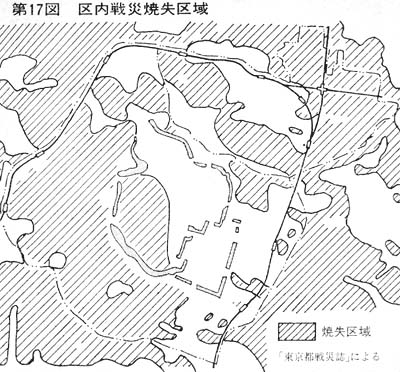

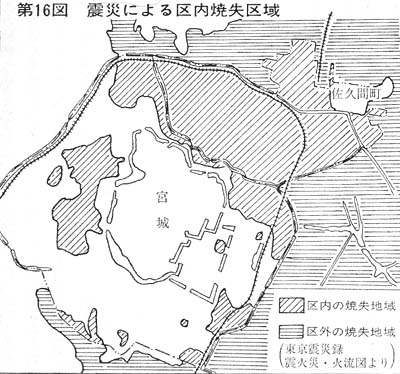

大正一二年の関東大震災は、第16図にみるように、神田区は佐久間町付近の一画が町民の必死の防火活動により、奇跡的に焼残った以外は全焼した。

麹町区は番町・麹町・平河町一帯と、飯田町一帯、および有楽町一帯と大手町一帯が焼けた。

被害状況は次のようなものであった。 |

神田神保町一帯の古本屋街

|

一、被害戸数(市調査課調査)

区名 全焼 半焼 全壊 半壊 計

麹町 七五四七 − 六六 − 七六一三

神田 四万四七五九 六 一五 五〇 四万四八三〇

二、死傷および行方不明者数(市統計課調査)

区名 被災当日の人口 死亡 行方不明 重傷 軽傷 計

麹町 五万八九〇〇 九五 四二 七三 三三四 五四四

神田 一五万一八〇〇 一〇五五 四六四 四〇五 一四〇四 三三一八

三、被災人口(市調査課調査)

区名 被災人口

麹町 三万九一四四人

神田 一五万九七四八人 |

前述の焼残った町は、第16図のように佐久間町二〜四丁目・和泉町・平河町全部と、松永町および下谷区御徒町一丁目の一部の計一六〇〇戸と、衛生試験場・三井慈善病院・佐久間小学校・米穀倉庫などの施設である。

この地は小川町低地とほぼ同じような条件の地であり、いったんこの辺から火事がでると、神田から日本橋・京橋まで焼け広がることで有名だった。

江戸時代に人々は佐久間町をもじり“悪魔町”などと呼んだほどであった。

こうした汚名をそそぐ意味もあり、この地区の人々は、神田川の水をたよりに自主防火に成功した。

この地域の住民の奮闘は、震災における住民活動の模範として、大いに顕彰された。――

だが震災当時の美談の伝統を受けついで、東京大空襲の際もまたこの地区の住民たちは、わが町を死守しようとしたが、その甲斐なく、かえって多数の死者を出しで全焼した。

自然災害による出火と、その延焼防止と、空襲による火事とでは条件が全く異なる。

戦災時の自主防衛の失敗は、震災後、あまりにも美談・美績ともてはやされすぎ、戦時中は、家庭防火群=隣組の防火訓練の際に、必ずといってよいほど佐久間町の例が教訓として持出されたことに対する、高価な代償になってしまった。

しかし佐久間町に限らず、明治五六年にあたった大正一二年は、新しい時代になってから、住民たちの世代も二世代から三世代目に入っていた。

武家地が町になった地区では、初代から二代目の世代の人々が中心であった。

大部分が全国から集中してきた人々だったが、約半世紀もこの町に生活できた人々――いいかえると定着に成功した人々には、おのずから自分たちの町に対する愛着が生じるのは当然のことであった。

神田で「育った」ばかりではなく、子孫に残すべきものを築きあげた人々は、自然に新しい“ふるさと”を形づくる中心になった。

焼失地区の揚合でも、青年団や在郷軍人会・町内親睦団体などが中心になってずいぶん活躍し、また復興にあたっても、その推進力になった。

9 帝都復興 top

東京・横浜が関東大震災で受けた被害にたいし、全国から、そして諸外国からも多くの援助の手がさしのべられた。

復興事業は「帝都復興計画」により、国(内務大臣)・東京府・東京市のそれぞれが執行を分担する形で行なわれた。

国は主要幹線道路の新設・拡張、河川運河の改修、大公園の新設、一部の土地区画整理事業にあたった。

東京府の事業は、主に市域(一五区)外が受持ちで、市域内はすべて東京市が実施した。

そのうち最大の事業は、国の幹線道路計画に即した土地区画整理事業であった。

これは、明治の市区改正の大正・昭和版であり、現在の区内の道路・町割は、この帝都復興事業(昭和五年終了)以来のものである。

こうして東京から都市「江戸」の名残りは皇居をめぐる石垣・濠などをのぞき、ほとんど一掃された。

幹線道路中、区内を通る分だけをつぎに掲げる。カッコ内は現在の道路名。

第一号線=東紺屋町−和泉橋−松永町=これが昭和通り

第二号線=九段下−通神保町−小川町−須田町−豊島町=これが大正通り(靖国通り)

この二本の道路が、復興事業の代表的なものだった。

第四号線=日比谷交差点−数寄屋橋−銀座(晴海通り)

第八号線=宮城前広場に七三メートル幅の大道路(内堀通り)

第九号線=外桜田門−議事堂前(内堀通り)

第一一号線=銭瓶町−新常盤橋−本町(江戸通り)

第一二号線=神田橋−小川町−聖橋(本郷通り)

第一四号線=大手門前−椎子橋−北神保町−堀留橋−飯田橋(目白通り)

などの道路を中心に、区内の全域に区画整理が実施された。

震災は東京市街地が周辺部に大幅に拡がるきっかけになった。

一五区に隣接する各部の町は、主に鉄道沿線に急激に都市化した。

前出の「麹町区・神田区の現住人口」図の説明であふれたように、区内人口は震災を境に減少した。

これは特に神田区に著しかった。

震災とその復興は、人も各種の施設も飽和状態にあった都心部から、“すまい”の空間を市外に引離す結果になった。

つまり東京の「職・住分離」現象が、区内からはしまった。

昭和四年に実施された、都心部の国鉄各駅(大部分が区内)の乗降客がどこから都心に通勤し、どの町に集中するかという調査がある(「帝都中心地域昼間人口謝査」東京市統計課)。

その内容をみると、当時すでに、都心部に潮の干満と同じような昼間人口の移動があり、その実態が夜間人口(常住人口)との対比でまとめられている。

絶対数こそ桁ちがいではあるが、毎日都心に集中し、また分散していく人の動きのパターンは、約半世紀たつ現在とほとんどかわらない。

昼間人口の内わけは、官庁街・ビジネス街・学校街そして商店街に通勤・通学する人々である。

10 神田の変化と戦争 top

大正一四年一一月一日、東京−上野間の省線電車(国電)が開通した。

そのため万世橋駅の役割は失われ、駅前の繁華街須田町は区画整理による町割の変更も加わって、一挙に経済的地盤沈下をきたした。

また多町にあった青果市場は昭和三年一二月、現在の外神田の公設中央卸売市場に収容させられた。

はなしは第一次大戦当時にさかのぼるが、欧州戦乱のドサクサに乗じて一時は好景気になり、“成金”という新語さえ生まれた経済事情は、大戦終了後はその反動と欧・米各国の日本に対する金融政策による巻き返しによって、大戦中に蓄積した利潤の大部分を取り返えされ、一挙に不況のどん底におちた。

大正九年から昭和六年の一一年間は“近代”日本が経験した最も深刻な恐慌の時代だった。

そのあおりを最も直接的に受けたのが、“近代”になって成立した神田の流通機構であり、小規模の商店・工揚だった。

特に日用品小売店が受けた影響は大きかった。

人口の減少と物価の低落は、悪循環して個人商店を直撃した。

学生の町神田もその例外ではなかった。

「大学は出たけれど……」就職の途はほとんど閉ざれた。

東京市が「知識階級救済事業」の窓口を常時開かなければならない状況にまでなった。

そうした事情の反面、区内に集中していた大資本の企業はかえって恐慌を機会とし弱体な中小企業の犠牲の上に産業のあり方の整理と集中を行なっていった。 |

外神田の中小問屋街 外神田の中小問屋街

|

特にこの時期に五大銀行(三井・三菱・安田・第一・住友)は区内の中小銀行のほとんどを無力化することに成功している。

これは区内に限らず全国的な現象だったが、特に中小の地域資本を集めて営業していた銀行――個々の名称・資本金などは省略する――が多かった区内では、金融面での再編成は大事件であった。

再三のべてきたように、日本の“近代”化――工業国化の方法は、維新以来、農民層とそれから抽出された労働力の犠牲の上に築かれてきた。

「花の都」と唄われた東京の場合、大通りの繁華街のひとかわ裏を見ると、「夢のパラダイス」を求めて集中してきた都市下層があり、その「夢」をみることさえ容易ではない状況があった。

第一次大戦後、日本は自称一等国になったが、その基盤は、大部分の人間の生活においても、また産業構造のあり方からみても、欠陥だらけだった。

大正から昭和にかけての大恐慌は、そうした体質のまま世界経済関係の中に入っていったため、より手痛い打撃を受けたものだといえる。

そしてその傷口の部分は、これまでみてきたように、区内でいえば中小・零細商工業者が一手に引受けた形で“泣き”をみたのである。

日本の生きるみちは、維新以来これまた国民の大きな負担の上に、営々と築いてきた陸海軍の軍事力を、同じアジアの一角にふるうことで血路をみいだそうとした。

日本帝国の「生命線」――といっても手相のそれではない、満洲(現在の中国東北地方)への軍事的侵出は、このような背景があった。

以後、太平洋戦争が敗戦で終るまでの一四年間は区内に限られたことではないが、つらいそして暗い時代であった。

一四章 戦争と区内 top

1 戦争の拡大と企業整備

昭和六年の満洲事変を手始めに、戦争は限りなく拡大していった。

昭和一六年には大東亜戦争(太平洋戦争)に突入し、ついに世界中を相手に戦争をはじめた。

ここでいまさら戦争の経過をのべる必要もないので省略するが、中国大陸の戦線ですら点と線を確保するのに精いっぱいの戦いぶりでは、世界一の工業国アメリカを相手にした場合、ついに双方互角の条件で四ツに組んだ大戦闘をする機会は陸・海軍とも一度もなく、なしくずしにズルズルと負け続けた。

村落支配の理論である家父長制保全のための「郷土意識」の普及は、そのまま都心部の町の支配の場にも移植された。

近代戦遂行のための国内体制づくりの方策として、町内会・部落会による支配網が、食糧・生活必需物資の統制・配給のための役割と抱きあわせで法的に公認された。

そのうえ、江戸時代の民衆の支配組織だった五人組(お上に対する連帯責任と連座制組織)を復活させて、隣組をつくり、あらゆる面から人々の生活を規制した。

工業国の民衆を把握する方法に、封建時代の方法を採用したわけで、このような逆行現象は当時の社会のあらゆる面でみられた。

物資不足を理由に、すべての物資とその流通を軍需中心に再編成したため、民需品は極端に不足した。軍需品と民需品の区別は機械的に判断されてわけられた。

いくら後進工業国とはいえ、当時の日本の工業国化は、すでにそのような単純な仕別けで通用するはずはなかった。

民需物資の生産・流通の圧迫のマイナスは、軍需物資の生産・流通面にマイナス条件を倍増する形ではねかえった。

区内、特に神田地区の場合のように、都市的産業(印刷・出版産業、服飾関運産業や、多くのサービス業)は、うまく軍需の指定を受けた企業や、転換に成功したもの以外ば、壊滅的打撃を受けた。

それを助長したのが企業整備であった。ほとんどあらゆる商売が企業整備の対象になった。

しかしその結果は、それまで立派に稼動していた機械・機具類や商店のスペースを、スクラップ化しあるいけ空洞化したのにすぎなかった。

それよりも影響が大きかったのは、企業整備の名で失業した人々の転業――軍需工場の労働力としての狩出しによる、人間のスクラップ化であった。

工場の中心になる熟練工をまっさきに兵士として召集した穴埋を、勤労意欲の起こしようのない自営業からの転業者であてるという最悪の方法をとったのが、軍需優先政策の実態だった。神田地区はその意味でも火の消えたような町になった。

一方、政府はあらゆる業種・業態にわたって軍需物資の生産・流通に重点をおいた公団・営団・統制会などの組織をつくった。

これらは大手銀行を中心とする金融統制会、電力・船舶・大工場などの全国的規模のものから、町の同業組合・協同組合にいたるピンからキリまでの範囲で、生産・流通・消費関係の再編成のための組織であった。

丸の内のビジネス街の事務所の多くも、この新しい統制機関に接収された。法令で組織・機構を定めさえすれば、物資は調達されるというのが当局の発想のすべてだった。

日本の近代総力戦は、その名のとおりの総力ではなく、民需産業切捨ての部分戦だった。

そのため、軍需産業はいたるところにネックをつくり出し、最初から半身不随といった有様だった。

神田で代表される民需品生産−都市的工業と流通擺構のあリ方は、本来平和的なものであり、それが平和的な範囲で発達すればするほど、軍需に貢献しえたのである。

2 学徒動員 top

昭和一七年三月、学生の町神田に一つの異変が起こった。主に中学生用の「虎の巻」(一名アッチョコ=教科書の解答つき参考書)がいっせいに姿を消したのである。

これに刺激されて書店街全体に本の買いあさりが爆発的に始まった。

出版物も統制され、書店の棚には戦意昂揚を目的とする本だけしか並ばなくなった時期である。若者は敏感にそうした現象に反応した。

「虎の巻」さわぎのうちは、まだしも平和であった。やがて学生・生徒たちは学業をよそに、工場に農村に学徒勤労動員の名で狩りだされた。学生の町神田には男女を問わず学生の姿は日に日に少なくなっていった。

徴兵検査前の、現在でいえば中学三年から高校生たちの年頃の者の多くは、「赤い血潮の予科練」で代表されるように陸・海軍に志願して学窓をたっていった。出陣する生徒たちを東京駅などで送り出す同級生たちの興奮と騒ぎは、抑圧された若さをとりもどす、しかも公認の儀式だった。それは歓送というより気違い沙汰の一種異様な光景だった。

翌一八年一二月一日、学生・生徒の徴兵猶予の全面停止により、今度は大学生のいわゆる学徒出陣が本格化した。前年までの生徒の軍隊入りは、下士官・兵の補充要員としてであり、この年からは将校要員の補充の意味をもっていた。

職業軍人は戦死すると職業にはならない。学徒出陣は海軍の場合、予備士官=スペア=略してスペチャン、つまり消耗品として戦場に送られた。かくて学生の町は、校舎だけがむなしく残る地区になった。

いよいよ戦争の旗色がわるくなると、区内は、皇居周辺の土手は対空陣地になり、要所要所のビルの屋上は高射砲や機関銃陣地になった。

再び千代田区の範囲は、明治初期と同じように軍事地帯になった。

皇居前広場・日比谷公園なども高射砲陣地になった。

例の三月九日から一〇日にかけては、麹町区がはじめて被害を受け飯田町一丁目、九段一・二・四丁目、富士見町一・二丁目で約七八〇〇戸が焼けた。

神田には外神田一帶と東神田の約五〇〇〇戸が焼けている。

ついで四月一三日から一四日、西神田一帯の三三〇〇戸と麹町の紀尾井町・隼町・麹町六丁目一帯の五〇〇戸が焼けた。

五月二五日の「じゅうたん爆撃」で皇居をはじめ麹町区の大半が焼失、六月一〇日の防空本部の推計では、残存戸数は麹町区九〇〇戸、神田区三〇〇〇戸にすぎない状況になった。

右の図はこれをあらわしたものである。この当時の人口は麹町が一万四三五人、神田が二万一五〇六人と激減した。

八月一五日、長く続いた戦争は終った。その前日から当日にかけて近衛連隊がクーデターを企てたが鎮圧された。

舞合は現在北の丸公園の一角に残されている旧近衛師団司令部(国立近代美術館分館)と皇居内であった。

近衛兵の反乱は、西南戦争の恩賞を不満とする近衛砲兵の起こした竹橋事件(砲兵営は、現在の警視庁第一機動隊のある場所)、ついで昭和一一年の二・二六事件の反乱と、敗戦時の反乱がある。

近衛兵は“近代”陸軍が全国から兵士を選抜して編成した天皇親衛部隊である。

このエリート部隊が、日本が大きな曲り角にくるたびに反乱を起こしている点に、日本の軍隊の本質的な面が現われたとみることができる。

一五章 戦後の千代田区 top

1 連合軍による東京占領

手元に米軍の戦略爆撃隊が使用した地図がある。

原図は日本の参謀本部の五万分の一図(現在は国土地理院の所管)で、主要地名・記号は英文、磁極に従って枡目をかけてあり、それぞれ番号がつけられているものである。

日本の地理に全く不案内な者でも、渡された地図の番号に従って飛行し、爆撃できるように配慮されている図である。

さらに航空写真のデータもあるわけで、「じゅうたん爆撃」――無差別爆撃はただむやみにやったものとは考えられない。

麹町区でいえば英国大使館や国会議事堂は残されているし、丸の内のビジネス街も大半は無傷のまま残されている。

米空軍は東京占領を念頭におきながら、精密爆撃をやったと思われるふしが多分にある。

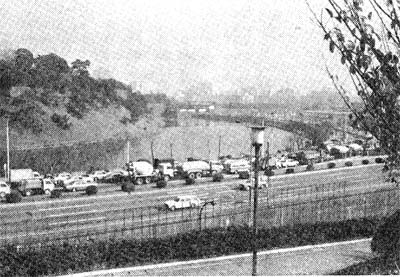

|

溜池の山王ホテル

いまだ(昭和53年)米軍に接収されたまま返還されていない。

昭和二〇年九月八日、連合軍最高司令官ダグラス・マッカーサーは第一騎兵師団の将兵八〇〇〇名と共に東京に入った。

江戸城を明治政府が占領してから七七年目のことである。

彼は宮城(皇居)にははいらず、日比谷交差点に面した第一相互ビルを占領して総司令部(G・H・Q=ジェネラル・ヘッド・クオーク)を置いた。

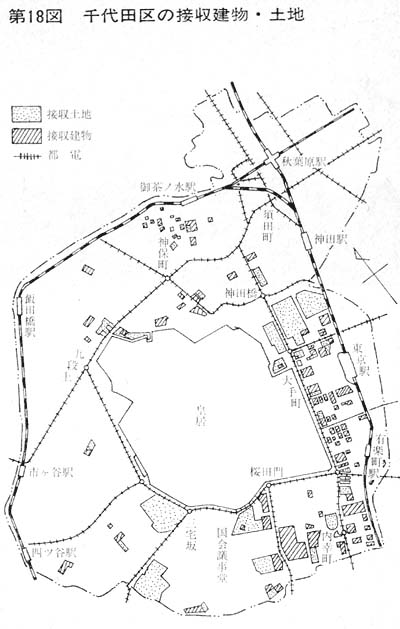

丸の内一帯から内幸町・日比谷にかけて、占領軍はビルを軒並み接収した。

現在の最高裁判所から国立劇場にかけた一帯は、パレス・ハイツと呼ばれるカマボコ形の兵舎がたちならんだ。

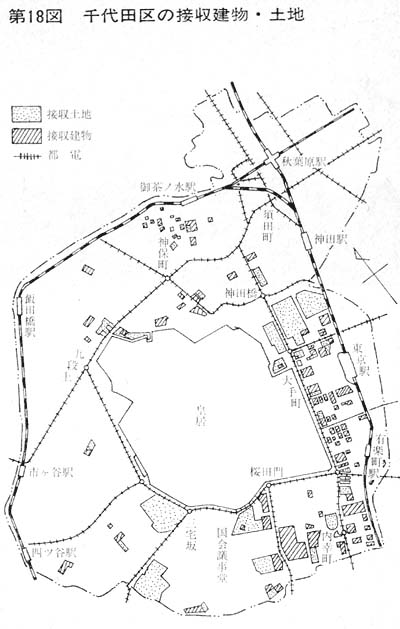

このほか第18図にみるように多くの兵舎・モータープール用地が接収されている。

焼け野原に建設の槌音が聞かれたのは、米軍施設建設の物音だった。

焼け跡にがんばっていた区民の多くは、防空壕をすまいに喰うや喰わすのモグラ生活をしていた。

|

|

2 学生と復興 top

だが神田の場合は、神保町の書店街と駿河台の大半が焼残ったことと、小川町−須田町間の靖国通りの両側も焼残ったことが、復興に幸いした。

敗戦後神田の町にあふれたのは復員してきた学生たちだった。 彼らは深刻な食糧難にもかかわらず、パンよりも知識に餓えていたといってよいだろう。

それまでの国禁の書――もっていることが憲兵や警察に知れれば、すぐ命にかかわる危険をもたらすたぐいの本も、文字どおり陽の目をみるようになったのである。

学ぶこと、知ることの自由を得た人々は、本にかさばりついた。

新しい東京の文明開化は神田から始まったといってよいであろう。

他の町のヤミ市とは一風かわったヤミ市も形成された。

ほとんど全部のヤミ市が国電や私鉄の駅を中心に、主に食い物を中心としたヤミ市だったが、神田の場合は、無線通信機器の部品のヤミ市が成立した。

駿河台下から須田町までの靖国通りの両側には、ラジオ部品の露店がびっしりと並んだ。

最大の客は学生たちだった。戦時中は空襲情報を聞くためのラジオは命から二番目くらいに大切なものであった。

ラジオの需要は非常に多かった。戦後はラジオが唯一の社会教育の手段であり娯楽であった。

さらに短波放送受信の自由も得た。WVTR(占領軍放送)の音楽放送は若者には全く新鮮な感動を与えた。

まだ当時の新聞はタブロイド版一日一回という情報量しかもたなかった。

このためオール・ウェーブ(全波受信)ラジオは、国外事情を知るための唯一の手段であった。

ラジオ技術と学生、特に復員学生にとって、ラジオ部品の露店街の存在は、絶好のアルバイト源であった。

技術革新を経て情報化時代と呼ばれる昨今の社会事情の機材面(ハードウェア)の新しい開拓は、これらの学生を中心とするアマチュアの手によって開発されていった。 |

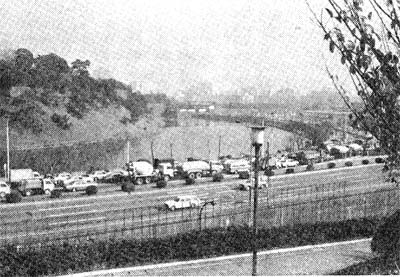

海外にも広く存在を知られた秋葉原の電気問屋街

|

現在の電子産業の花形企業も、アマチュア出身またはアマチュア相手の小企業から発展したものが多い。

国際的に知られる秋葉原の電気問屋街の原形は、このラジオ部品露店街が占領軍の命令(昭和二六年)に一ヵ所にまとめられたものを中心に形成された。

戦後の神田は人も育てたが、新しい産業も育てた。

そしてかってのラジオ部品露店街の集中地を強力な資本力で、完成品の市場に変化させたのは、やはり“近代”一一〇年の伝統のとおり、大手の家電メーカー群であった。

一方、このような事情と並行して、出版産業も神田を中心に復活した。

ある哲学者の著作を徹夜で行列して買ったことが、長く語り伝えられたように、新刊書発行のブームが起こった。

これを神田の印刷業者にいわせれば、「とにかく仙花紙(せんかし)だろうがなんだろうが、紙と名のつくものに印刷さえすれば、もうかった」時代が続いた。

3 千代田区の誕生 top

占領直後からただちに占領軍は軍政を行なった。

しかしそれは日本政府を通じて行なうという、間接統治という手法を用いた。

軍政の最大のクテマエは、日本の民主化であった。戦争責任の追及、軍閥・財閥・特高警察の解体、政治犯の解放などと共に、自由主義にもとづく民主主義体制づくりが矢つぎばやに指令され、実行された。

昭和二一年一一月三日、日本国憲法が公布、翌年五月三日に施行された。この日、同時に新しい地方制度である地方自治法も施行された。

それより前、「地方自治は民主主義の教室」であるという占領軍の意向にそって、地方自治法施行までの間に、地方制度の段階的な改正が行なわれていた。

東京の場合、戦災の影響で従来の三五区の人口のアンバランスの発生と、財政困難などの条件を解決するため、区の統合整理が日程にあがっていた。

そして昭和二二年三月一五日、三五区を統廃合して新しく“東京都の内部的公共団体”と定義づけられ「特別区」二二区が再編成された(同年八月一日、板橋区から練馬区が独立して二三区になった)。

明治一一年以来六九年間続いた麹町・神田両区は統合され、新しく千代田区として発足した。

以後今年で三一年、まさに個人の一世代にあたる期間を経て現在にいたった。

戦後の千代田区の大勢は第一章でのべたとおりであるが、なお補足すれば、昭和二五年に始まった朝鮮戦争のおかげで、経済の復興は予期しない早さでなしとげられた。

これを当時の首相は隣国の不幸を「神風が吹いた」と表現した。

昭和三〇年代にはいると、高度経済成長政策がとられた。昭和三〇年には千代田区の人口は約一五万まで増加した。

そして経済政策の具体化の「場」である区内には、ぞくぞくビジネスビルがたちはじめた。

やがて丸の内は飽和し、ビル街は大手町をうめつくし、神田橋を渡って本郷通りにそって御茶ノ水駅まで高層ビル街化した。

丸の内の南側も同様である。

特に著しい現象としては、東京駅の東口――八重洲口の開設と同時に、伊勢店の町、日本橋地区や京橋地区ビジネス街が膨張し、まさに都心部は工業国における法人の城下町となった。

4 区内の変貌 top

戦後、国会の権能は女と靴下以上に強くなった。

かっては国会議事堂だけですんでいたのが国会図書館・議員宿舎などの施設が増強され、永田町一帯は国会センターを形成した。

特にその中には、たとえば都道府県会館で代表される、国会に対する団体別・業種別の陳情団体または圧力団体の根拠地としてのビル街が生まれた。

また、政党関係のビルも当然のことながらできた。

これに付随して、その昔の赤坂の料亭街に匹敵するいくつかの大ホテル、さらにそれに依存する高級商店街が永田町周辺から平河町、一〇〇メートル道路に改修された麹町通りにでき高層ビル化をうながし、急速に番町地区までビル化が進んでいる。 切絵図の地域区分の「永田町・外桜田」「番町」は、国会センターの外辺部になった。 |

永田町の国会前より見た桜田濠

手前は昭和38年の東京オリンピックの時の首都高速道路

|

神田の場合は、小川町低地は徐々に大資本がはいりこみ、飯田町貨物駅には、巨大な紙流通センターがつくられた。

出版・印刷関連工業の原料供給基地とみれば、はなしは早いが、一朝ことある場合は原料供給を止めるという形で、言論統制が可能になったわけである。

この辺を手始めに、この地区は大企業による市街地再開発が深く静かに進行中である。

秋葉原駅と青果市場て代表される大規模な流通センターも、近代化の名のもとにその性格は変りつつある。

東神田地区の各種の問屋街もほとんど大メーカーの系列下に再編成されてしまった。

高度成長の初期に区内人口一五万人であったものが、現在では五万を割ることは日時の問題になってしまった。

住民組織の中心である町会、その町会長が、郊外からの通勤町会長というケースも、さして珍しくなくなった。

今や「神田で育つ」べき人間の絶対数が千代田区から拡散していったのである。

繰返しになるが、入替りにますます法人の集中がみられる。

top

****************************************

|

外神田の中小問屋街

外神田の中小問屋街