|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

六章 現代の川崎

1 戦後から百万都市へ

廃墟からの復興/地方制度の改革と川崎/戦災復興計画/人口の増加と移動/政令指定都市川崎の誕生/五区の概況と分区/臨海工業都市川崎と商店街の発展/住宅地の開発/戦災と学校施設の復旧 |

2 明日への課題

市域の問題点/文化都市への志向/市民の協力への期待 |

1 戦後から百万都市へ

廃墟からの復興

一九四五(昭和二〇)年八月一五日、日本政府はポツダム宣言を受諾して連合国に降伏した。

川崎市はすでに四か月前の四月一五日の夜の大空襲によって川崎駅周辺の中心部は焼き払われ、工場地帯は甚大な被害をうけていた。

そして、わずかに残った主な建物は川崎市庁舎と電話局、宮前小学校、トキコの一部ぐらいで、かっては百数十本も黒煙を吐いていた煙突も数本のみが立っているにすぎない状態であった。

しかも一九四三(昭和一八)年には三九万六七三人もあった市の人口も一八万四二人に減少し、また、密集地域であった川崎・田島の人口も次第に戦災のなかった中原から高津・稲田地区の方へ移動していく傾向がみられた。

市域の復興はなにぶんにも東京と横浜の大消費地にはさまれていたため、配給物資の入手も困難で、食糧難や住宅難など多くの苦難を克服していかなければならなかった。

しかし翌四六(昭和二一)年になると大師西町には日用品小売市場が開かれ、大島・大師には市設のマーケットが店開きし、続いて渡田・御幸にも市設マーケットが開設された。

さらに翌四七(昭和二二)年六月になると、溝ノ口の靖友会日用品小売市場を含め一四か所に私設のマーケットが開設され、市民の生活必需品の購入の場が大きく開かれ、復興のきざしがようやくみられるようになったのである。

地方制度の改革と川崎

戦後のインフレが激化して多くの市民が生活難におそわれた中で、労働者は団結して賃上げの要求を行なった。

他方、マッカーサーを総司令官とするGHQ(連合軍総司令部)は、日本占領以来、日本の非軍事化と民主化をめざす占領政策を進めていったが、こうした中で四六(昭和二一)年二月には、天皇が川崎・鶴見・横浜方面の戦災地を視察している。

これが戦後、天皇の日本各地の巡幸の最初であった。

戦後の新選挙法による最初の衆議院議員総選挙はこの年の四月一〇日に実施された。

ついで七月一四日には市長選挙が行われているが、その結果金刺不二太郎が当選した。

そして一九四七(昭和二二)年五月三日、新憲法の施行によって地方自治の尊重が強くうたわれることになったが、都制・府県制・市制・町村制が改正され、地方制度の第一次改革が実施されることになった。 |

第一京浜国道と六郷橋 進駐軍関係者に東京方面を

知らせる英語の看板がみえる(昭和20年代)

|

これによって地方公共団体の権能が拡大され、また自治行政の運営に住民が参与する道も広く開かれるようになった。

これに先立ち四月には国会選挙と地方選挙が実施されているが、市長選挙では金刺前市長が引続き当選した。

地方自治法のもとでの川崎市議会の第一回本会議は五月二〇日に開かれ、議長には高須康治が選ばれ、そして六月二八日の会議では、市議会に内政・教育・土木・経済・厚生・上水道・交通と七つの常任委員会が置かれ、一五名の常任委員によって分担されることになった。

市役所の支所・出張所も設置されたが、はじめ出張所の数は川崎支所管内に五、大師支所管内に三、御幸支所管内に二、中原支所管内に六、高津支所管内に四、稲田支所管内に七の合計二七か所であった。

これらの支所のうち川崎・大師・御幸の三か所は翌年廃止され、その管内の出張所は市役所の直接の出先機関となった。 これらの支所・出張所は一九五二(昭和二七)年七月には大師・御幸の支所が復活され、新たに田島支所が設けられた。

このとき日吉・橘・宮前・向丘・生田・柿生の六か所の出張所を残して、他の出張所は廃止され、新たに市役所・支所と市民との連絡の便宜をはかっていくため一八か所の連絡所が設けられた。

川崎市営の中央青果市場 昭和2、30年代、南幸町。 |

昭和30年頃の市電 昭和19年から駅前と塩浜間を

運転していたが昭和44年3月に廃止された。 |

戦災復興計画

川崎市の戦災復興計画は、地方自治法の制定と共に立案されることになった。

その最初の基本方針は、有利な立地条件を生かしながら工業都市としての発展をはかることにおかれた。

そのためには交通・防災・衛生などの方面における事業計画に積極的に取組み、それまで東京・横浜にたよっていた商業その他の産業についても自主的な発展を図り、各地区間の交通を整備していくことが重視されることになった。

その中で、とくに注目されたのは大規模な街路計画である。また市営埠頭の建設と川崎港の拡充、さらに上水道の拡張事業、下水道整備と清掃事業などの具体的施策を軌道にのせていった。

しかし戦争とその後の敗戦によって日本経済は混乱に落ち入っており、こうした中で戦災復興を進めていくには、他の市と同様に市の財政の上からも、必ずしも容易なことではなかった。

しかし、一九五三(昭和二八)年末になると川崎市の人口は約四〇万人に達し、戦前のピークであった一九四三(昭和一八)年の三九万人に追いつき、また市内の工場数も従業者三〇人以上が七〇二、全従業員数も七七、五二五人に及び、製造出荷額も一七五三億円となり、東京都区部・大阪市・名古屋市に次いで全国第四位へと上っていった。

そして昭和三〇年代になると日本経済は高度成長の波に乗って未曽有の繁栄を迎えることになったが、京浜工業地帯の中心である川崎の工業は、この時期にめざましい躍進を示すことになったのである。

とくに消費景気の波にのって電気機器具が大きく生産額をあげ、これに輸送機械器具製造業が続いた。

そして一九五七(昭和三二)年には工場数は八四六、従業貝数も一〇万四六三二人、一九六五(昭和四〇)年には二、三四五に二〇万二八七五人と急速に増加の方向をたどり、製造品の出荷額は一九六〇年以降には全国で東京都区部・大阪市に次いで三位となったのである。

人口の増加と移動

昭和三〇年代になると、川崎市の人口は急速に増加したが、一九六〇(昭和三五)年には六三万二九七五人、そして一九六八(昭和四三)年には九一万一〇六九人となり、次第に百万都市に迫ることになった。

しかもそれまでは市域の川崎・田島・中原の三地区に人口が比較的集っていたが、次第に中原より以西の高津・稲田の郊外地域へと大きく移動していった。

この現象は、市域には東京方面からの東横線、大井町線(一九六六年以降は長津川まで延長して田園都市線と改称)・小田急線が南北に横断していることから、郊外地域は東京との交通の便がきわめてよい。

そのため東京都への人口が集中してくると、多くの人々が多摩川を越えて川崎市内へ移住するようになった。

そして今まで農村色の濃い田園の風景に囲まれていた川崎市の西北部が急速に開発され、新住宅地域として脚光をにわかに浴びることになったのである。

一九六一(昭和三六年)年には百合ヶ丘団地、一九六七(昭和四二)年には西三田団地など大規模な団地が建設され、地域の景観が一変するようになった。

また南武線の複線化が進められ、武蔵溝ノ口と登戸の間が実現されたのをはじめとして、一九六六(昭和四一)年には登戸から立川までを含めて南武線の全線の複線化が完成し、単線によるラッシュ時の混雑が緩和されるようになった。

さらに市内の交通は、市の中心部と西北部を結ぶ縦貫道路には市営バス通り、これに対して民営バスはいずれも市域を横断する私鉄の周辺を路線として交通の便を与えることになった。

東部には国鉄東海道線と京浜急行線が横断しているが、とくに川崎駅周辺には大工場が早くから近接しており、交通の要地となっていた。

このように市域の交通は国鉄・私鉄および市営・民営バスが従纈に結ばれることによって市民の生活も便利となったが、一九六六(昭和四一)年東急の田園都市線の開通によって多摩田園都市の開発計画が促進されることになった。

このように戦後の川崎市の復興から新しい都市への発展は市内の交通環境の整備により一段と促進されることになったのであるが、とくに第一・第二京浜国道や中原街道の拡張工事や市内を従断する府中県道をはじめとする街路網の発達によって市域は活気に満ちていった。

政令指定都市川崎の誕生

川崎市は人口の増加に伴い一九六〇(昭和二五)年には、人口百万都市の実現にそなえて総合計画を立案しようと、将来への構想を練っている。

一九六三(昭和三八)年三月には、『川崎市総合計画書』が発表されているが、この計画書は、まもなく川崎市の人口が一〇〇万に達することを推定し、都巾計画関係・生活環境関係・産業経済・社会文化の四つの分野における当面の課題と計画項目の概要について詳述したものである。

その策定方針は首都圏整備法にもとづく国・東京都および県の諸計画を考慮しながら、川崎市の発展の基礎となる産業基盤を整備して産業振興と労働力の吸収を図り、急増する市民にたいする生活環境を整備し、健康かつ文化的な近代都市の実現をはかっていこうとするもので、川崎市の実情に即した科学的な計画を立案し、各局の有機的な連携をはかって総合的な効果をあげていくことをねらいとしている。

やがて人口百万の川崎市が実現するという見通しがついてくると市当局においても一九七〇(昭和四五)年「指定都市準備室」を設置し指定都巾成立へ積極的に取組んでいる。

川崎市では一九七一(昭和四六)年四月の市長選挙で新たに伊藤三郎が当選したが、翌一九七二(昭和四七)四月一日には新市長のもとで政令指定都市川崎市少誕生した。

これより先、区名については、歴史的かつ包括的であり、簡潔で親しみやすいことなどを基準に、川崎・幸・中原・高津・多摩の五区の区名が決定した。

これらの五区の概況については次のようである。

五区の概況と分区

川崎区は江戸時代には東海道の宿場町として、また川崎大師平間寺の門前町として栄えたが、明治末期から、大規模な工場が進出し、さらに海面埋立によって重化学工業が誘致され典型的な工業地域に転換し、高度経済成長期の産業の活況によって人口も増加したが、それに伴い公害や、石油コンビナートや住宅などの問題も起きている。

幸区はかっては小向梅林で知られた農村地帯であった。

比較的低地帯のため多摩川・鶴見川・矢上川による洪水に見舞われたが、一九一八(大正七)年に多摩川最初の人口堤防が完成してからおさまった。

全体として住宅地が多い割に田畑・山林などの自然的土地利用は夢見ヶ崎動物公園周辺に限られている。

中原区は川崎市のほぼ中央に位置しており、東横線や南武線の開通、丸戸橋の架橋によって武蔵小杉駅周辺を中心に住宅地域が拡大し、それと同時に鉄道沿線には、電気・通信・機械などの製造を中心とした「富士通」「日本電気」などに代表される大工業も進出し、さらに武蔵小杉・元住吉・新城などには活気ある商店街が形成されている。

高津区は、多摩川の渡し場や船泊りを中心に大山街道に沿って発展したが、それに竪穴の集落跡や貝塚、影向寺などの遺跡や文化財が分布している丘陵部の農村地域が一緒になって形成された地域である。

一九七九(昭和五四)年一〇月には人口二九万七〇〇〇人となり、五区のうちではトップとなっている。

とくに最近では人口の増加が急上昇している。このような高津区の人口増加は、主に田園都市線の延長を契機として活発化してきた大規模な土地区画整理をはじめ、丘陵地帯における宅地開発によるものであるが、さらにマンションなどの建築による二次開発によって人口がますます増加するようになった。

多摩区は市内で比較的に恵まれた顯境にあり、人口も高津区と同じく増加の傾向がみられている。

この増加は主として住宅公団による住宅団地の建設、また民間の開発や小田急の新百合ヶ丘駅より多摩センターまでの開発に伴う土地区画整理や丘陵地帯の宅地造成がもたらしたものである。

川崎市全体の三〇パーセントを占めるこの区域のほぼ半分は、いまだに田・畑・山林によって占められており、“川崎の緑地”であるが、その反面では東京区部への通勤・通学者の増加によって東京のベヴドタウンの様相を示しつつある。

このように川崎市の西北部における高津・多摩区の開発はめざましいものがあるが、それに伴う人口の増加に対して、全市的な視野に立ってこの地域の見直しと、行政の均衡をはかっていくため、行政区の再編成が実施されることになった。

その結果、一九八一(昭和五六)年四月には、高津区と多摩区の分区による新らしい区名が決定され、宮前区と麻生区が誕生することになった。

| 宮前区の名称は、江戸時代の村の小名にもとづき、一八八九(明治二二)年に有馬・土橋・馬絹などの旧村を包括して一か村が形成された際に名付けられたもので、宮前村設定当時にはみやざきとよんでいた。 |

麻生の区名は鎌倉時代の末期にすでに麻生郷についての記録がある。

明治の町村合併で上麻生・下麻生や片平・栗木・黒川などを加えて柿生村が形成されたが、その中でもにも麻生はこの地域の発展の中心をなしていたところである。 |

臨海工業都市川崎と商店街の発展

太平洋戦争によって大きな打撃をうけた川崎の工業は、一九五〇(昭和二五)年六月の朝鮮動乱の勃発によって、いわゆる「特需ブーム」の波にのって活気を取戻すことになり、工場地帯の復旧が急速に進んだ。

そしてトラック・機関車・線路資材・ドラム缶・有刺鉄線・鉄柱などの金属・機械類から食料や繊維品に至るまで、その他の工業生産を含めて急上昇した。

やがてサンフランシスコ講和条約が調印され、日本経済の自立化を推進するために積極的な財政投融資政策が開始されると、諸産業の新しい発展も軌道に乗ることになった。

富上電機・三菱化工機・日本鋼管・昭和電線電機・横山工業・小松製作所・明治製菓の大工場では新しい外国からの機械技術の導入が行われ、また東芝・日立製作所・日本電気東京機器工業などはいずれも外国の関連会社との技術提携をはかって、設備の近代化が進められた。

なお川崎市における石油化学工業は一九五九、六〇(昭和三四、三五)年頃から目ざましく発展しているが、これらの中心となったのは日本石油会社であった。 その事業の主体をなした日本石油化学株式会社(日石化学)が設立されコンビナートにおける製品は多方面に及んだ。

戦後における川崎の商業は一九五○(昭和二五)年に川崎市商店街連合会が結成され、露店商の間にも商業協同組合が結成され、マーケット形式の共同店舗も定着していった。

やがて店舗数の増加と共に規模の拡大と商店街の近代化によって、川崎駅周辺には小美屋や岡田屋・さいか屋百貨店が開業し、それと同時に民衆駅つまり駅ビルも出現した。

このように川崎駅を中心に、南武線の沿線の武蔵小杉・溝ノ口その他諸駅には商店街が形成され、消費生活の中心的な位置を占めることになった。 |

川崎港 10万トンの大型船が接岸できる

岸壁を含め、岸壁(バース)は49を数え、

貨物取扱い量は全国第五位である。

|

住宅地の開発

川崎市の戦時の空襲による罹災は三万八万一四戸万全戸数の四万・六パーセントに及んだ。

しかも戦後におけるインフレと建築資材の不足のため市民の手による住宅復興は難航し、極度の住宅難におちいった。

そのため川崎市の住宅対策は戦災復興事業の一つとして住宅の建設に重点がおかれるようになった。

一九五○(昭和二五)年に政府は日本住宅公団を設立したが、これによって市内でも翌五一、二年にかけて小杉御殿・川崎大宮・木月住吉の住宅公団地をはじめ貝塚・東三丁目・下平間に市街地団地が建設された。

また一九五九(昭和三四)年から六一(昭和三六)年にかけて小田急線の西生田と柿生の間に百合ヶ丘団地を完成したが、やがて一万人を越える大団地へと発展した。

また生田駅東側にある西三田団地が誕生している。

さらに田園都市線の敷設によって宮前地区には多摩田園都市の第一ブロックの開発が行われ、野川・有馬などにも宅地造成が行われた。

市内各地区には大規模団地の出現と民間宅地造成が盛んになった。

しかし、このような新開発地区は東京のベッドタウンの性格が強まっていった。 |

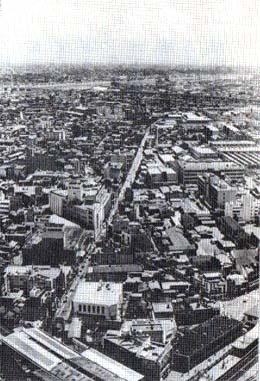

溝の口駅周辺 昭和41年田園都市線の開通で急激に発展し国鉄川崎駅前に次ぐ活況

|

戦災と学校施設の復旧

川崎市内の学校は戦災のため大きな彼害をこうむったため、学校施設の復旧にはかなりの財政負担が伴った。

国民学校だけで九二五校中全焼が一五校、半焼が二校。

大破は一校で、罹災教室は四二五室にも及んだ。これらの戦災校は東部の人口密集地域に多かったので、校舎の不足はいっそう激しかった。

こうした中で一九四七(昭和二二)年四月から義務教育六三制が実施されることになり、市内の国民学校も小学校と改められて再出発することになった。

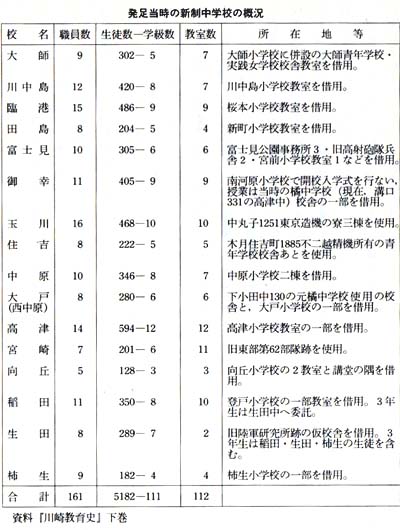

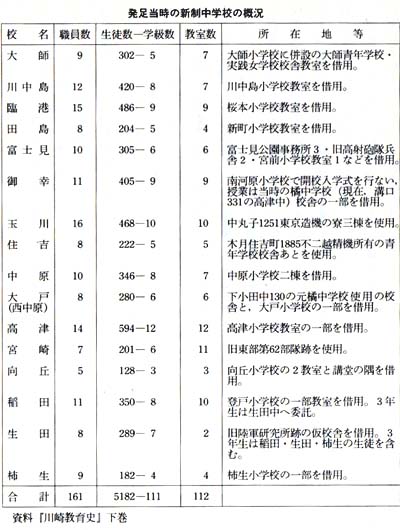

また新制中学校も五月から大師中学校など一六校が開設されたが、戦災のうえに新校舎の建設が間に合わず、発足当時は、次頁の表のように八校が小学校の一部に間借り、他は諸種の施設を借用しなければならない有様であった。

しかし一九五○(昭和二五)年以降になると建築も一段と促進されることになり、懸案の小学校の二部授業もようやく一九五九(昭和三四)年度には解消することになった。

現在、市域の小・中学佼は、人口の増加と共に大幅に増設され、小学校は九八校、中学校は四六校が開設されている。

校舎も木造から鉄筋へと改築され、教育環境も整備されている。

その他、市立聾学校が苅宿(一九五八年以降は中原区上小田中へ移転)に、また一九六二(昭和三七)年四月には市立養護学校が久本に開設されている。

新設の高等学校は、戦前からの県立川崎高校のほか、一九五一(昭和二六)年四月に県立多摩高校が開設されているが、現在では新城・生田・生田東・柿生・柿生西・川崎北・川崎工業・川崎南・向の岡工業・百合丘・住吉の県立高校と、川崎工業・川崎・川崎商業・高津・橘 |

|

の市立高校、それに小野学園・大西学園・カリタス学園・同修学院・サレジオ・洗足学園・日本女子大学付属・法政大学第二高校・桐光学園などの私立高校も開設されている。

なお川崎市の人口増加は地域的には西北部の丘陵地帯に著しく、宅地の開発と共に学園都市としても大きな発展がみられた。

戦前、稲田地区に日本女子大学西生田校舎(戦後は付属高校)、中原地区の法政大学木月校舎に予科(一九四九年後、第一教養部となる)があったが、戦後は一九五〇(昭和二五)年に短期大学部も設置された。

また一九四九(昭和二四)年には専修大学、明治大学が生田校舎を設置、さらに一九六七(昭和四二)年には洗足学園が大学を開設した。

高津地区には洗足学園、稲田地区にはカリタス・調布学園の両女子短大も設置されたが、現在では聖マリアンナ医科大学、日本医科大学新丸子校舎が開設されるなど、文化都市川崎への移行が見うけられる。

川崎市は近年教育と文化環境の整備に努めているが、こうした中で産業文化都市としての発展が大いに期待されている。

一九六四(昭和三九)年には生田緑地内に神奈川県下ではじめて東日本を中心とするよい民家を移築してその保存をはかるための、市立「日本民家園」の建設が企画され、一九六七(昭和四二)年には開園されている。

現在、所有する古民家等は重要文化財指定七件(九棟)、重要有形民俗文化財一件、県重要文化財指定六件(六棟)を含む計一八件で、これらが神奈川の村、関東の村、信越の村、宿場、東北の村の五つのコーナーに配置されている。

また、この年には産業都市川崎が、産業の開発のため一つの殿堂をたてようと、府役所および大企業が集中している臨海工業地帯の一角に「産業文化会館」を建設している。

これは市民の教育・学術文化の振興と産業の発展に寄与することを目的とした総合的文化施設というべきものである。

市民のための重要行事の大部分は、この会館で行われ、陳列室には考古・歴史資料や市出身の著名な陶芸家浜田庄司の作品などが常時展示されている。

このほか中原・高津・多摩・幸各区の市民館や図書館、また、岡上文化センター、石川記念武道館、青少年科学所物館、さらに川崎市教育研究所など新しい人間都市の創造をめざして種々の文化・教育施設が拡充されている。

2 明日への課題

市域の問題点

川崎市は市制が施行されて以来、工業都市として発展したが、とくに戦後の復興期を経て、わが国屈指の人工業都市に発展した。

しかしそれと同時に、いまや川崎市は大都市に共通する公害防止や学校整備・環境保全などの都市問題について取組んでいかねばならない。

市の人口は一九七九(昭和五四)年には一〇三万余に達しており、まさに全国指定槨市の中でも重要な位置を占めるにいたったのである。

市域の全体からみると北西部の田園都市線・小田急線の沿線の丘陵地域には、宅地造成が急速に進行し、人口が急激に増加の傾向を示しており、これに反して旧市域の東部のかって人口が密集していた臨海工業地域は年々減少の傾向をたどっている。

川崎市の都市づくりは、こうした人口の変化の中で人間と自然が調和した文化の香り豊かな川崎を築いていくことを基本目標としているのである。

文化都市への指向

さて、一九二四(大正一三)七月、五万の人口で出発した川崎市は、一九三三年(昭和八)から一九三八年(昭和一三)にかけ、次々と北部の村々を併合し、市域面積は飛躍的に拡大していった。

しかし、人口は南部の工場地帯で社会的増加がみられるものの、中・北部では自然増であって、社会構造が著しく変化するということはなかった。

問題は第二次大戦後である。

終戦時二〇万七あった人口は一九五六(昭和三一)年に四五万となり、一九六五(昭和四〇)年には八一万、一九六八(昭和四三)年には九一万に達し、今日一〇〇万を超えていることは周知のとおりである。

面積においてほとんど変動のないところへ社会的増による爆発的な人口の集中をみたのであるから、必然的に生活の場の確保は、山林や田畑の犠牲のうえに行なわれた。

その結果、南武線沿いにはるかに拡がっていた田圃は、密集する家々にとってかわられたのである。

こうして「都会」が生まれ、それと同時併行的に、「地縁共同体」が崩壊していったのである。

地域をもととする人々の結合や、連体性がいかに稀薄なものとなったかは、我々自身が身をもって体験しているところであろう。

「都会」は無制限に我々を受入れ、そこに住む人々に、きわめて高度に集約化された都市機能により、文明の諸利益を享受させるという、いわば「都会の魅力」をもって我々を捉える。

がしかし、失ったものは「地縁共同体」ばかりではなかった。

共同体が農具や工具を使って生産活動に従事してきたのに対し、都会は産業資本が巨大な機械工具を使って製品を多量に生産するのであるから、後者は明らかに人工的な要素を強く前面に押し出すことによって成り立っている。

このため自然との乖離は「都会の魅力」とはうらはらに増大し、都会人の心の底辺に不透明な不安となってつきまとっているのである。

このような人のありようは、自己完結的で相互に補完しあった歴史的伝統とは、かなり異質のものといわざるを得ず、それは不確実な人々の集合体ともいうべき姿である。

最近、市に設けられた「文化室」や、市立博物館建設にむけての具体的な動きなど、文化都市への指向は次第に強まっているが、それが真に市民のものであるためには、この都会人のもつ潜在力の顕在化が大いに必要となろう。

それはまず「都市における調和の論理」の確立ということであり、そのための模索が必要である。

そうなってこそ初めて地域的な特性や、豊かで実りある文化活動というものが、確実な姿になって現れてくることになろう。

市民の協力への期待

川崎市では「人間都市の創造」をめざして文化行政を中心とした新総合計画の実施に鋭意努力している。

そこには健康と福祉、ゆとりと文化、風格ある都市の建設を最重点としながら、市民福祉の一層の充実と都市機能の再開発を推進し、市民生活の活力を創造していくことを当面の目標としている(「川崎市第三次中期計画−一九七九〜一九八三」)。

そのためには将来への展望のもとに、具体的には(一)生活環境の整備 (二)市民生活の向上 (三)市民文化の振興(四)都市改造の推進 (五)自治行政の確立という五つの観点から計画が進められている。

また市内各区においても、それぞれ現況と課題をふまえて、老人や子供たちが安心して暮らしていける町への再生、地域の一体性を高めていける環境、自立した地域社会づくりの充実化、自然環境・文化環境・都市機能の調和のうえの住みよい地域、川崎の緑と文化を担い、魅力あふれる町づくりに向って努力が続けられている。

「地方の時代」を迎えこれらの課題に対し、市民がそれを受けとめ、市域の生活の向上にどのように協力していくか、今後大いに期待されるところである。

top

****************************************

|