|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

四章 近世の川崎

1 徳川氏の関東入国と小泉次大夫

家康の関東人国と川崎/徳川検地と寺社領/二か領用水と小泉次大夫/二か領用水の役割

2 交通の発達と支配形態

川崎宿の成立/脇往還の発達/小杉御殿と鷹場/川崎市域の支配形態/増上寺領御霊屋料の成立

3 田中丘隅の時代

元禄・享保期の社会/倹地と村高/天真寺新田の開発/田畑の生産/川崎宿の機構整備/幕府の宿駅助成/川崎宿の助郷/六郷川渡般場の請負/脇仕還の整備と助郷/川中丘隅と川崎宿/『民間省要』と匣隅の民政思想/地方巧者丘隅の活躍 |

4 池上幸豊の時代

池上幸豊と殖産興業/池上新田の開発/砂糖の国産化/川崎の製塩業/池上幸豊と和歌

5 近世後期の川崎

農間余業と農村商工業/多摩川の氾濫と境界争論/筏流しと砂利採掘/二か領用水をめぐる争い/川崎大師の繁栄/万年屋と奈良茶飯/飯売旅籠と飯盛女と天保の凶作/川崎宿の幕末の混乱/黒船来航/異人との接触/農兵隊の結成 |

1 徳川氏の関東入国と小泉次大夫 top

家康の関東入国と川崎

一五九〇(天正一八)年八月、徳川家康は豊臣秀吉の命によって、旧領地である三河・遠江・駿河・甲斐・南信濃の五か国を離れて関東へ入国した。

この関東への国替えは、新らたに江戸を根拠地に定めたことから“江戸打入り”ともよんでいる。

家康は入国と同時に、江戸を政治の中心に据え、鋭意、城下町としての体制を築く一方、榊原康政(上野国館林一〇万石の城主)を総奉行として、配下に青山忠成や代官頭の伊奈熊蔵忠次(のち備前守)や大久保十兵衛長安(のち石見守)を置き、旧領地から移った代官や地方(じかた)巧者を総動員して、昼夜兼行で家臣団の知行割り(所領の配置)を行なわせている。

この知行割りの基本方針は、まず江戸の周辺にできるだけ蔵入地(直轄地)と、のちに旗本層を形成する小・中家臣の知行地を配置させ、その外縁には後北条氏の旧支城の一部を利用しながら大家臣(付庸(ふよう)大名)を分布させるというものであり、江戸の防衛を中心に軍事・民政の面から関東領国経営を行なうことを目的としたものであった。

家康が秀吉から与えられた新領地は、後北条氏の元の領地を主とした伊豆・相模・武蔵の全域、それに上野(こうずけ)・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・下野(しもつけ)の一部を合わせ約二四〇万石(ほかに在京賄料として一〇万石が東海道筋にある)であり、しかも、江戸を中心に一円的支配が確立されたことは、入国前の個別支配を中心とした旧領五ヵ国時代に比べて大きく異なるところがあった。

関東はそれまで五代九五年に及び後北条氏が君臨していた敵地同様の領土であったが、家康は江戸を中心とした関柬領国経営に積極的に取組み、関が原の戦い(一六〇〇年)によって羂権を獲得したのちも、関東を直接の政治基盤としながら幕府政治を展開している。

従って、この関東入国は、まさに兵農分離と石高制を基礎とした、幕藩制的な領国体制の原型が形成されたということで、近世への開幕の画期的な意義をもつものであった。

さて、こうした政治情勢のなかで、江戸から一六ないし四〇キロメートル、多摩川を隔てて武蔵国橘樹郡および都筑郡の一部からなる川崎市域も政治・経済の上で大きく変化したことはいうまでもない。

つまり、江戸は湾に面して水陸交通の要衝であったが、これを全国支配の政治的根拠地とするためには江戸防衛の体制を強化していくと共に、後背地である関東平野を灌漑・治水によって開発し、急速に生産力のある農業生産地へ転換していくことが重要な課題であった。

そのため市域の多摩川沿いの平坦地をできるだけ直轄化して蔵入地にすると共に、西南部の丘陵地を直属の中・下級の家臣の知行地や寺領として、江戸近郊の政治・経済基盤の一部に組入れようとしたのである。

徳川検地と寺社領

徳川氏の覇権を決定した要因のうち、最も重要なのは知行割りを基礎とした家臣・団の統制と農民支配の巧妙さにあった。

家康は関東入国の翌天正一九年から武蔵をはじめ上総・相模・下野・上野の諸国に検地を実施している。

検地には代官頭の伊奈忠次による備前検地(伊奈流)、と大久保長安による石見検地とよばれる仕法があった。

この仕法は、いずれも徳川氏の検地の一環として行なわれたものであったが、秀吉の太閤検地に比べると年貢額を増加させるという点では、きびしさを加えている。

しかし、この段階では、なお小農民自立政策は不徹底であり、いまだ旧体制にかなり妥協的であったということができる。

市域の検地は『新編武蔵風土記稿』によると、一五九一(天正一九)年には苅宿・下小田中・井田・高石・岡上の各村、一五九四(文禄三)年には下小田中〔再検地〕・野川・上作延・上菅生・細山・片平、一六一〇・一二(慶長一五・一七年)には北見方、一六一三(慶長一八)年には清沢、また慶長年間には宮内・王禅寺の諸村に実施したとあるが、実際にはこれより多くの村々に行なわれたと思われる。

これらの検地を総指揮したのは、代官頭たちであるが、下小田中村の場合は備前検地の後に石見検地が実施されている。

また、市域に現存する検地帳のうち、一番古い「武州都筑郡岡上村御縄水帳」は、伊奈忠次の手代袴田七右衛門らによって行なわれた備前検地である。

その他一五九一六天正二〇)年八月、川崎山王社(稲毛神社)領として高二二石余が与えられたが、その時の「武州橘樹郡河崎之内堀内村山王領水帳」も同じく備前検地であった。

このように市域の検地は有力な代官頭である伊奈忠次や大久保長安らによって行なわれたのである。

家康は一五九一(天正一九)年一一月、武蔵・相模・上総・下総の寺社に対して、一斉に寺社領の寄進を行なっているが、この時橘樹郡平村八幡神社に神供免七〇石が与えられている(『新編武蔵風土記稿』)。

また、橘樹郡上田中村の泉沢寺には二〇石、都筑郡麻生郷の王禅寺に三〇石がそれぞれ寄進されている。

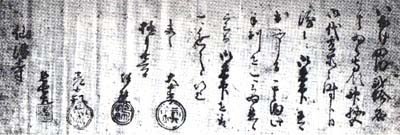

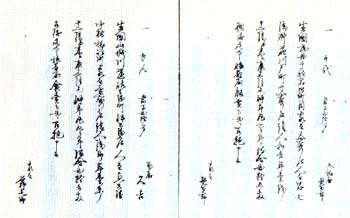

最も、この両寺への朱印状は、実際には容易に下付されなかったようであるが(「泉沢寺文書」)、一五九五(文禄四)年一二月になると代官頭伊奈忠次・大久保長安・彦坂元正・長谷川長綱の連署によって稲毛(橘樹郡)のうち寺領二〇石寄進のことは、代官神谷弥五助の時に申し渡したが、その朱印状は遅れているので、近日中には届ける旨を約束している(「泉沢寺文書」)。 |

泉沢寺へ宛てた代官頭連署の奉書(泉沢寺文書

|

これと同じ形式の奉書が、同日付で王禅寺にも出されていることから(「武州文書」)、おそらく他の寺領にも、このような例があったものと思われる。

この頃、上作延村の八幡神社や熊野神社が勧請されており、一六一三(慶長一八)年には、上菅生村の杉山神社が再建されている。

家康や秀忠の農村支配には、神社や寺院が重視されている。

市域の民政も、各地のこうした神社や寺院を中心にしながらしだいに浸透していったとみることができる。

二か領用水と小泉次太夫

関東入国後の市域には、徳川氏の蔵入地を中心に小・中家臣の知行地や寺領がかなり錯綜していた。

こうした中で市域の諸村には、後北条氏をはじめ吉良氏や甲斐武田氏の旧臣で土着帰農した者が村落上層にかなりいた。

たとえば、上菅生の横山、末長の秋元、平の山田、今井の小宮、小杉の安藤などの各旧家は後北条氏の旧臣である。

また、世田谷吉良氏の没落後帰農したのが、上小田中の原、下小田中の内藤であり、武田氏滅亡後、甲斐より移って土着した者に上平間の加藤や上菅生の田沢などの諸家があった。

市域の村ははじめにこうした土着した上層農民によって村落内部がまとめられていたのである。

ところで多摩川の南岸に沿って展開している市域は、その分水によって多くの恩恵をうける反面、降雨や雪どけによる洪水などで大きな被害をうけることも多くあった。 |

小泉次大夫夫妻の墓(妙遠寺境内)

|

この多摩川にほぼ平行して平坦部を流れるのは稲毛・川崎二か領用水である。

この人工用水は一五九七(慶長二)年二月に、幕府代官小泉次大夫吉次によって川崎領、翌三年には稲毛領でおのおの測量が行なわれ、一五九九(慶長四)年四月から実際に工事が開始されたのである。

その工事の特色は、二か領用水を多摩川左岸の六郷用水とほぼ同時に交互に開削を進めていったことであったが、この計画を立てた小泉次大夫とはどのような人物であったのであろうか。

徳川家康は関東入国後、伊奈忠次や大久保長安らの代官頭を中心に多くの地方巧者を登用し、灌漑治水や水利土木によって農業生産の基盤の拡充に努めているが、小泉次大夫吉次もそのなかの一人であった。

次大夫は駿河国富士郡小泉郷の出身で、「小泉家先祖書」によると先祖は今川氏真に仕え植松と称したが、今川氏の没落後、一五八一六天正一〇)年に甲斐武田氏の攻略に活躍し、戦功を賞されて家康の家臣に取立てられている。

関東入国直後、次大夫は武蔵国橘樹郡小杉村(現在、中原区小杉)において家康から小泉と改姓するように命じられ軍扇を賜って荏原郡下袋村・麹屋村(大田区)、豊島郡蓮沼村(豊島区)で合わせて七四〇石余の知行地を与えられている。

次大夫は、江戸近郊の多摩川流域の農村の調査も命じられているが、この時、多摩川の流域にありながら水利が不便なため、水田開発が遅れている現状を目のあたりにして、用水掘りの開削と新田開発が急務であることを進言したようである。

そして次大夫は家康の許しを得て、一五九七(慶長二)年二月、多摩川下流の世田谷・六郷(左岸)と稲毛・川崎(右岸)の四か領用水の測量に着手したのである。

次大夫の稲毛・川崎の代官の任命は一六○一(慶長六)年といわれるが(『寛政重修諸家譜』)、用水奉行としての活躍はそれより以前からとみることができる。

次大夫はこの四か領用水の開削にあたって、まず左岸は狛江(こまえ)村和泉(狛江市)の常泉寺(後の伊豆美神社)、右岸は小杉村(中原区)に陣屋を設けているが、一六○五(慶長一〇)年一月には、六郷ならびに稲毛の井掘には、幕府領だけではなく私領の人足をも徴発できる権限が次大夫に与えられている(『譜牒余録』)。

このように市域を流れる二か領用水は、幕府が次大夫を全面的に援助し促進したものであり、幕府が南関東一円の生産力の向上の一環として市域の開発を重視していたことがよくわかる。

この人工用水には、次のような伝説的な話もある。

次大夫は農村から人足を徴発することで、農業生産力が低下していくことを避けるため、農家の長男をさけて二、三男を動員すると同時に、積極的に女子の参加もうながしている。

これは女子の参加により男子の能率を高めさせようとする一策であったといえるが、四か領用水が“女堀”といわれたのもこうした理由からである(『世田谷区史』)。

市域の二か領用水の開削は、この地域が多摩川河畔の平野でありながら、土砂が堆積した高所を掘割っていくため技術的にも難工事のところが多かったが、工事の進行には、流域の上層農民のなかから宰領役二名を選んで支配杖である竹鞭を与えて指揮をとらせ、農民自らの協力によって工事の促進をはかっている。

このようにして二か領用水は、一六○九(慶長一四)年七月に幹線の部分が竣成、翌一〇年から一一年(慶長一五・一六)にかけて、用水堀通りの浚上げ普請が終り、用水引分け口を見立てて小堀を村の末々まで開削し完成をみたのである。

|

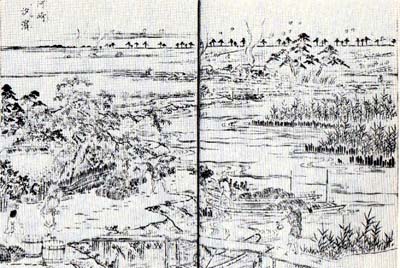

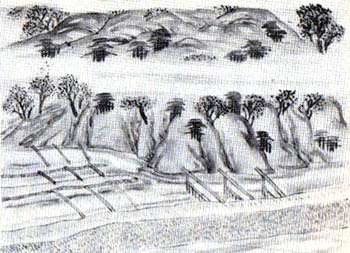

二か領用水の取水口のひとつ、久地村の分量樋

水流を堰で仕切って三つの支流に応分に分ける装置

(『百草松蓮寺の記』産業文化会館蔵)

|

稲毛川崎二か領用木路全図

(「稲毛川崎二ヶ領用水事績」より)

|

二か領用水の役割

多摩川の中野島取入口(高津区)から引水した二か領用水の川崎市域の開発に果した役割はきわめて大きい。

のちに宮内村付近が関東随一の稲毛米の産地として知られたのも、二か領用水からうけた恩恵の一つといってよいだろう。

次大夫が二か領用水、別名“次大夫堀”の工事を完成したとき、すでに七三歳の老境に達していた。

家康はその功労を賞して、生涯、本領のほかに本田・新田のうちから十分の一を給することにしている。

これはのちに享保期の際の代官見茫新田の褒賞制度の先蹤(せんしょう)ともみなすことができる。

次大夫は小杉陣屋付近に、日頃帰依している名僧日純を安房国保田の妙本寺から招き妙泉寺を建立している。

戦国時代にも上小田中の泉沢寺の周辺が市で賑わったが、江戸時代の初めには小杉陣屋のほか、中原往還の重要地点とした小杉御殿もあり、市域の中心的な位置を占めていた。

一六一二(慶長一七)年に次大夫は隠居して代官職を嫡子久称之助吉明に譲っている。

この久弥之助は六郷下袋の陣屋にいたが、言次も川崎宿妙子の隠居所に移っている。

一六二三(元和九)年一二月八日、次大夫は八五歳で没したが、次大夫夫妻の墓(逆修塔)は、隠居町のあった砂子の妙遠寺に立てられた。

この寺は現在は川崎区宮前町に移っている。妙遠寺とは小杉村の妙泉寺を移したものといわれるが、妙泉寺跡には小堂があり、松の木陰には日純の墓が残っている。

さて、次大夫のとき幕府代官に就任した小泉家は、三男吉勝(養子)の系統が代々地方官として民政を担当していたが、一六八九(元禄二)年には幕府の代官粛正策によって年貢金を私にしたことが明らかとなり流罪に処せられ失脚した。

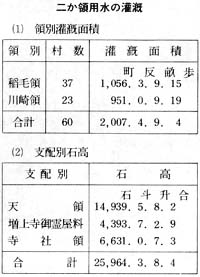

小泉次大夫が開削した稲毛・川崎二か領用水により灌漑された水田面積は、初期においては一八七六町歩にも及んだといわれる。

一六一六(元和二)年には、二か領用水の水害を復旧するための費用や人足の割合をきめる方法がとられ、さらに一六二九(寛永六)年には、関東郡代伊奈忠治の手代が用水を検分して宿河原取入口(高津区)を新設して灌漑地域の増加をはかっている。

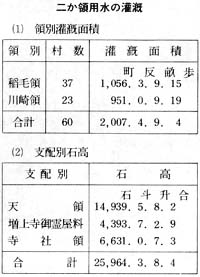

このように、中野島および宿河原の両村の用水取入口より引水した二か領用水は、川崎市域の平坦部をほぼ縦断して流れ、全長約三二キロメートルに及んで、一七一七(享保二)年の「二ケ領用水組合村高反別改帳」によると、灌漑面積は稲毛・川崎の二か領六〇か村、水田反別二〇〇七町四反九畝四歩にわたる一大用水路となったのである。

しかも、その大半は幕府直轄の代官支配地である天領の諸村を潤し、生産力を高める重要な役割を果したのである。

2 交通の発達と支配形態 top

川崎宿の成立

小泉次人夫が二か領用水の開削に取組んでいた頃、東海道の江戸から第二番目の宿駅である川崎宿の基礎がしだいに固められていった。

一六〇〇(慶長五)年九月関が原の戦によって徳川氏が覇権を獲得している。

この年の七月、徳川氏は酒井左衛門尉を普請奉行として江戸の三大橋の一つに数えられる六郷大橋を架橋している。 これによって川崎もしだいに東海道筋の要所として注目されるようになったが、しかし川崎が伝馬三六疋を定められ、地子銭(宅地税)が免除されて正規の宿駅となったのは、他の宿駅よりも遅く一六二三(元和九)年のことであった。

ところで江戸時代の初頭、川崎の宿駅の整備に努力したのは、代官頭長谷川七左衛門長綱である。

長綱は小泉次大夫と同じく今川旧臣から徳川氏の家臣になった地方巧者であるが、関東入国後は、相模国三浦郡西浦賀(横須賀市)に代官陣屋を構え、関東の天領の支配に当った。 |

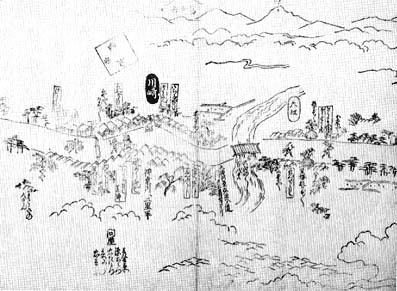

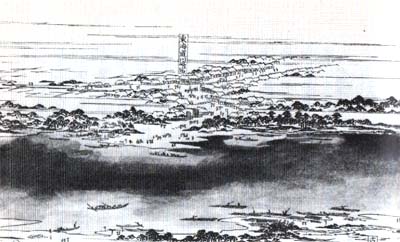

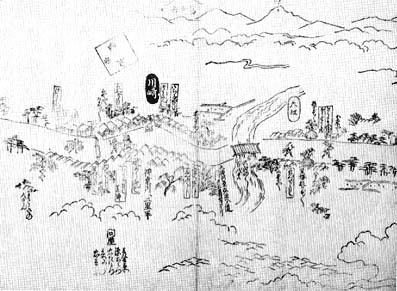

「東海道分間絵図」(菱川師宣筆)の川崎宿部分

六郷大橋はその後1688 (貞享5)年に廃されたが、

1690(元禄3)年刊行のこの絵図にはまだ六郷大橋が描かれている。

|

その間、川崎では砂子(いさご)・久根崎を中心に地割改めや人馬の役を命じるなど宿駅としての基礎を築いている。

もっともその頃の川崎郷は、入国直後は久保田藤五郎の知行地であり、一六〇一(慶長六)年以後は代官小泉次大夫の支配地であったから、長綱は直接、民政を担当していたわけではない。

川崎が文書のなかに川崎宿としてでてくるのは一六〇四(慶長九)年二月の伝馬下知状である。

この時期になって川崎は伝馬役が課せられるほど宿駅として整えられたとみることができる。

それと共に一六一二(慶長一七)年六月には六郷大橋が信濃国伊那郡からの補修用材によって修理されているから、慶長年間には東海道の利用もしだいに高まってきたようである。

一六一五(元和元)年頃の川崎宿は砂子・久根崎・新宿・小土呂(ことろ)の四か村を合わせて一五〇戸を数え、町並もかなり整備されている。

こうして川崎が正式の伝馬宿として成立したのは、宿駅の常備伝馬数が六四疋増して、一〇〇疋となった一六四〇(寛永一七)年であった。

しかし、川崎宿は参勤交代制の実施に伴う交通量の増加とは反対に、宿財政は悪化の一途をたどったのである。

そのため一六四二(寛永一九)には米二〇〇俵、一六四一六寛永二〇)年は金五〇〇両と、それ以後もしばしば助成のための米金が幕府から下付され、伝馬の維持にあてられている。

川崎宿にとって伝馬役は大きな負担であり、宿財政が自力で耐えるようになるのは、江戸時代中期以後のことであった。

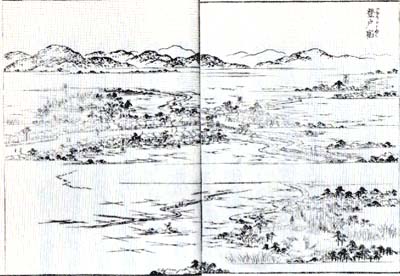

川崎の脇往還 |

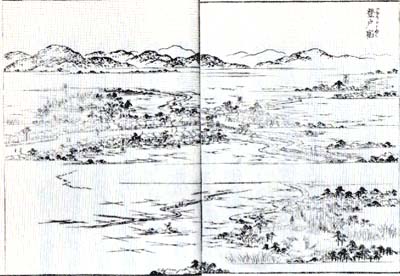

登戸村全景 農村であると共に津久井往還の宿場でもあった

(『江戸名所図会』)

|

脇往還の発達

川崎市域には、このような東海道のほかに脇往還もかなり発達している。

集権的封建社会の成立に伴い、江戸が政治の一大中心地になると、関東の主要な交通路は大半が江戸へ向って整備されている。

市域を横断する脇往還には、まず江戸の虎ノ門を起点とする中原往還(中原街道)、赤坂御門を起点とする矢倉沢往還(大山街道)、また世田谷の三軒茶屋で矢倉沢往還より分れて相模国の津久井郡に通じる津久井往還がある。

このうち早くから利用されたのは中原往還である。

これは三田・桐ヶ谷・中延・下沼部を経て、丸子の渡しを過ぎて市域に入り、上丸戸・小杉・下小田中・下小田中・新城・岩川・清沢・上野川・下野川・久木の各村を通り、市域外の都筑郡大棚・佐江戸、鎌倉郡瀬谷(横浜市)に抜けて、用田・岡田から中原御殿に至って東海道に合している。

家康や秀忠は、この往還を通って江戸と駿府の間を往復し、途中で放鷹を楽しんだのである。

とくに小杉村は、商人荷物の取扱いで宿駅として賑わったが、東海道の川崎宿が伝馬負担に困窮していた江戸時代の前期には、中原往還はかなり利用されていたとみてよい。

小杉御殿と鷹場

家康は鷹狩りを好んだが、民情視察を兼ねて関東各地を幾度となく巡遊している。

その際の休憩や宿泊の場所を御殿または御茶屋とよんでいる。

将軍秀忠は休憩場所にははしめは中原往還沿いの、小泉次大夫の建てた小杉村の妙泉与を利用したが、一六〇六(慶長一一)年に江戸城の拡張工事が完成すると、参勤の諸大名を出迎えるための御殿を建てる必要がおきてきた。

このため江戸に通じる街道や往還筋にある志村・小菅・船橋・品川のほか、一六○八(慶長一二)年には小杉に仮御殿を建設した。

小泉次大夫の二か領用水の工事の進行中であり、小杉村は、まさに市域の行政の拠点になったといってよい。

この小杉御殿は一六四〇(寛永一七)年には正式の御殿となったのであるが、その規模は中原往還沿いから多摩川の土手まで、実に総面積一万一一〇〇〇坪余におよぶ広大なもので、表・裏御門のほか、内には御馬屋敷・郷蔵・御厠屋敷・御殿番屋敷などが建ち並んでいた。

しかし、東海道がしだいに整備されることによって、中原往還はあまり利用されなくなり、小杉御殿は、一六五五(明暦元)年には一部が取壊されて品川の東海寺へ、さらに一六六〇(万治二)年には残りを上野の弘文院にそれぞれ下賜され、機能は停止されるようになったのである。

また、家康は鷹狩りを好んだから、江戸周辺の鷹場は管理がよく行き届いていた。鷹揚は政治的・軍事的にも重要な役割を果したが、一六一三(慶長一八)年一二月の記録によると、江戸西丸を出発し、途中で狩りをしながら稲毛領に至り、鶴二羽、雁を数羽とったという。

この時、家康は小杉村の西明寺で休息している。

家康の頃は、放鷹の場所はとくに固定化されていなかった。しかし三代将軍家光の一六二八(寛永五)年一〇月になると、江戸から五里(二〇キロメートル)以内の村々が鷹場として指定されることになった。

つまり、市域や周辺では六郷・生麦・綱島・加瀬・矢口・大井・池上・鵜野木(うのき)・溝ノ口の一〇か村が小泉次大夫吉次の養子の代官・次大夫吉勝の支配下に置かれることになった。

鷹場が設定されたことは、それまでの分散人組の形態をとっていた農村の支配を補強するのにも重要な役割を果していたが、これは市域が政治的軍事的にも江戸近郊の農村として重視されていた証拠である。

鷹場は元禄年間に一時廃止されるが、一七一六(享保元)には復活して新らたに放鷹制が施かれることになった。

この時から江戸周辺の鷹場は葛西・石淵・戸田・中野・目黒・品川の六筋に分けられることになった。

市域の四二か村は品川筋に編入されて田安・一橋両家の御狩場となったのである。

鷹場に指定された王禅寺村などでは鷹匠の宿泊・休息の際の伝馬人足その他の費用について、村の高割で出金しなければならなかった。

そのため村々の負担もかなり大きかった。鷹場は各村々の連帯責任で監視させたが、上菅生村の田沢源太郎は御鷹役人に取立てられ、目黒の駒場が原で鷹狩りを行なったとき、多くの勢子を指暉して鷹狩りの指図も行なっている。

川崎市域の支配体制

川崎市域に分布していた所領の形態は、多くが天領や旗本領になっていたが、これが寛永の地方直しや元禄の検地や地方直しの政策をとおして、旗本領の上知(天領編入)が進み、しだいに市域に天領が増加していった。

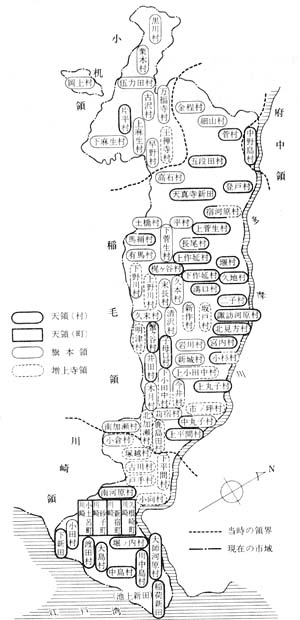

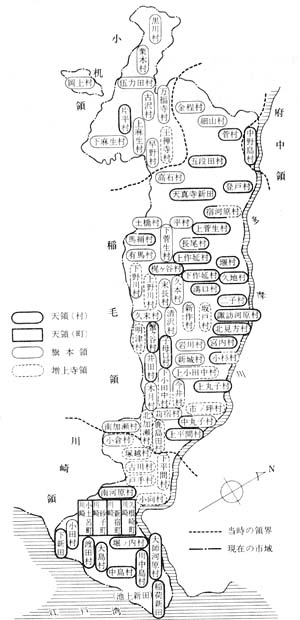

|

|

|

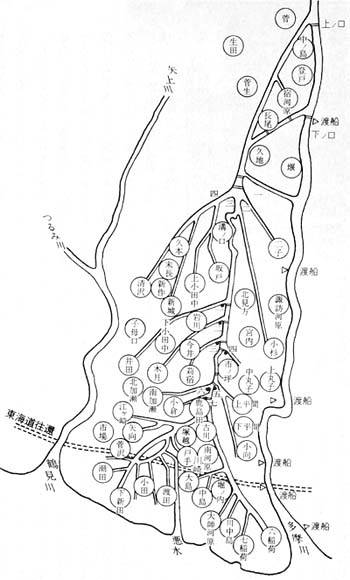

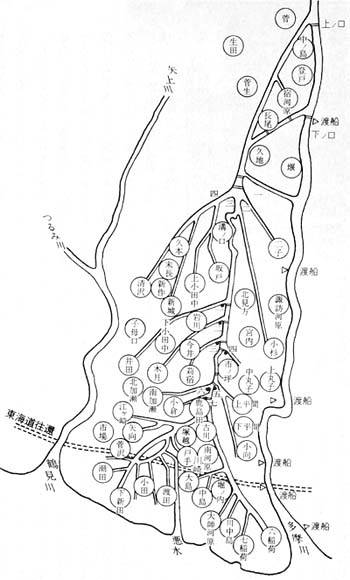

支配形態別市域諸村図

(『新編武蔵風上記稿』〔1830年〕による)

|

|

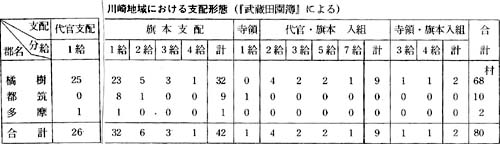

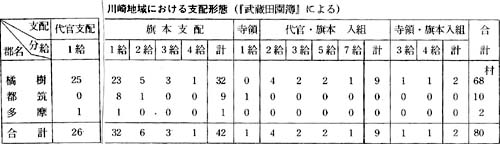

慶安年間(一六四八〜五一)に作成された「武蔵田園簿」と一八三四(天保五)年の「武織国郷帳」によって市域の村高をみると右上の表のようになる。

これによると村は橘樹郡を中心に都筑郡と多摩郡の一部に分布しているが、一〇〇〇石以上の村高は、慶安年問では上菅生村の一一五四石一斗五升五合、天保期では稲荷新田の一五八七石五斗八升三合、菅村の一二二七石二斗九升五合、木月村の一〇〇三石八斗三升四合となっている。

また「武代田園簿」によって市域の支配形態をみると二つ上の表のようになる。

これによると旗本支配は相給を含めると四二か村、代官支配一給は二六か村、これに代官と旗本の支配が入組んでいるのは九か村。

他に寺領一給が一か村、旗本・寺領の入組んでいるのは二か村となる。

このような傾向から市域八〇か村においては旗本領が全体の五二・五パーセントを占め、これに代官と寺領との入組支配を加えると旗本領の分布はさらに多くなる。

またそれを地域的にみると旗本領は西部の丘陵から平坦部にかけて広く分布していることがわかる。

しかし、こうした状態は一六九五(元碌八)年になると武蔵国をはじめ、関東諸国には幕府領の総検地が実施され、同時に再び地方直しによって、旗本領の分散人組を促進しながら上知政策がとられた。

市域においても、この頃上菅生村の一部、登戸・長尾・塚越・蟹ケ谷・宮内・上丸子・溝ノ口・井田・上作延・下作延・北見方・梶ケ谷やその他の村が数多く天領に編入されたのである气新編武蔵風土記稿』)。

幕藩体制社会が確立される一六六一〜一七〇三年(寛文・延宝〜元禄)にかけては、分散知行や上知によって、旗本の知行権が幕府権力にしだいに吸収されていった。

それに伴って菅・長尾・十橋・小杉・下小田中・小田村にあった旗本や代官の屋敷・陣屋もしだいに廃止され、入国後にみられた陣屋支配から、江戸常住による支配体制に移っていったのである。

市域の近世村落は、こうした支配の変化のなかで成立したのであるが、他方では分村も行なわれ、一六九〇(元禄三)年関東郡代伊奈半左衛門忠順の検地により上菅生村から分かれて五段田(五反田)村(五七一石二斗七升)が成立している。

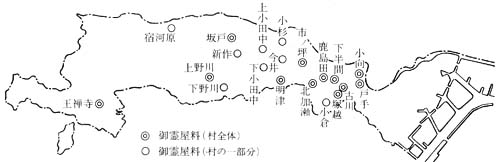

増上寺御霊屋料の成立

旗本領や天領の傾向と共に注目すべきは増上寺御霊屋料の成立である。

江戸の芝増上寺は、将軍家の菩提所として上野の寛永寺と共に栄えたが、とりわけ一六一五(元和元)年に関東浄上宗十八檀林の制が施かれると、その筆頭として関東において隠然たる勢威を振って一宗の実権を握るようになった。 |

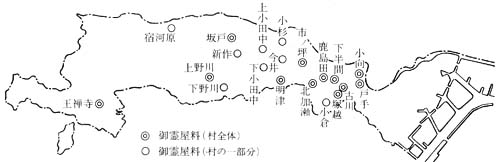

川崎地域における増上寺領の分布

|

増上寺には、すでに家康によって一六一○(慶長一五)年に橘樹郡池辺村の他三か村、合わせて一〇〇〇石の御霊屋料が与えられていたが、一六三三(寛永九)年一月、大御所秀忠が死去すると、さらに秀忠夫妻の仏殿料として四〇〇〇石が寄進され、ここで増上寺御霊屋料は一二か村五〇〇〇石に増加した。

このように増上寺領は、将軍家菩提所の整備によって霊廟の諸経費の財源や人足の確保のためしだいに拡大されたのである。

川崎市域は、この時秀忠と鷹狩りなどを通して特別縁故のあった王禅寺や下野川・新作の三か村が他の地域の一六か村と共に御霊屋料に編入されることになり、ついで一六五〇(慶安二)年には、別に新作村の六八石が隠居料となっている。

市域の増上寺の所領はその後も増加し、一七〇五(宝永二)年には、五代将軍綱吉の生母桂昌院、四代将軍家綱の兄で甲府藩主徳川綱重(清祖院)の念仏料として一一か村二三〇〇石が寄進されたが、その時には上野川・上小田中・下小田中・今井・北加瀬・鹿島田・塚越の七か村が編入されており、ついで一七一三(正徳二)年には六代将軍家宣(文照院)の御霊屋料として小倉・明津(あくつ)の二か村が加えられている。

こうして市域の増上寺領は、享保年問にいたるまで、実に二〇か村が編入されたことになるのであるが、これは市域全村の二五パーセントに当っている。

3 田中丘隅の時代 top

元禄・享保期の社会

一六八〇(延宝八)年徳川綱告が五代将軍に就任してかられ徳川吉宗が八代将軍を隠退した一七四五(延享二)年までの期間は一般に「元禄・享保期」とよばれている。

この時期、農村では農業技術の進歩、農具の改良、金肥の使用、灌漑・治水の整備、新田開発などがはかられ生産力の発展に著しいものがあった。

また畿内先進地帯を中心に商品作物の栽培による商業的農業も展開し、さらに農民闘争の高揚もあって、農村経済は、領主の厳しい年貢・諸役の収取姿勢が後退して、農民の手元に生産の成果が剰余として蓄積されるようになり変化が現れてきていた。

一方、幕府をはじめとする領主階級はこのような農村の変化と財政窮乏に対応して支配体制の強化・機構の整備・政策の転換を迫られるようになった。

綱吉治政の前半では、一六八〇(延宝八)年民政・財政両面にわたる農政を専管する勝手掛老中を初めて置き、一六八一六天和二)年幕府の会計全般を監査する勘定吟味役を創設し、不良代官の粛正、人材登用などをはかり、重農的な政策を展開した。 |

芭蕉句碑 1694 (元禄7)年5月江戸の

門弟たちと最後の別れの時のもの。

「麦の穂をたよりにつかむ別れかな」

(池田町八丁畷駅前)

|

しかし、綱吉治世の後半では重商的な政策を展開したり、放漫財政による支出の増加もあって、都市では元禄文化の爛熟をみたが、一方では農政の緩みも著しくなり、天領から収取する年貢率が二八・九パーセントまで低下してしまった。

その後、幕政を担った新井白石は財政と民政の建て直しのため、一六九六(元禄一二)年以来廃止されていた勘定吟味役を復活させ、代官の監督、天領の年貢収納、諸国廻米、堤・川除普請、道中御伝馬宿の取締り、諸国金山の吟味などを担当させて、農政の強化をはかり、次の吉宗の享保改革に継承される政策を展開した。

一七一六(享保元)年、徳川吉宗は将軍に就任後、膨張した財政支出を抑え倹約を強調した緊縮政策を実施した。

しかし一七二一〜一六享保六〜七)年、折からの凶作も重なって幕府財政は極度に逼迫して旗本・御家人の俸禄支給にも滞るようになったため、吉宗は本格的な幕政改革を余儀なくされ、いわゆる「享保の改革」と称される幕政を展開することになった。

一七二一六享保七)年五月、勝手掛老中を復活して財政再建を専管させたのを手はじめに、その後勘定所機構を整備して勘定衆・郡代・代官などに財政・民政に熟練した地方巧者を登用して農村支配体制の強化をはかった。

一方、一七二一六享保七)年七月、江戸日本橋に新田開発を奨励する高札を建て、この年大岡忠相を地方御用掛に任命して開発と治水に当たらせ、翌年に井沢弥惣兵衛為永を登用して関東各地に紀州流の治水工法を行なわせ河川改修をはかるなどして、耕地の拡張を促した。

また、年貢の増収をはかるため徴租法の改革を行なった。

一七二一六享保七)年頃から毎年の豊凶にかかわりなく一定年間年貢を固定する定免(じょうめん)法を採用し、その後この方法と共に田畑の等級に応じて収穫量を算定して年貢を決める従来の畝引検見(せびきけみ)法にかえて、田畑の等級にかかわらず実際の収穫量に見合った年貢を徴収する有毛(ありげ)検見法を用いるようになった。

この結果、一七一六〜二三(享保元〜八)年間に天領の平均した石高が四〇七万二〇〇〇石、年貢が一三七万五四〇〇石であったのが、一七二四〜三〇(享保九〜一五)年間には平均した石高で三一万四四〇〇石(七パーセント)の増加、年貢で一五万四五〇〇石(一一パーセント)の増徴をもたらしている。

その後農民が夫食貸しや種子代金貸付け要求や年貢増徴反対闘争を展開したため一時、年貢収納は後退したが、一七三七(元文二)年老中に松平乗邑(のりむら)、勘定奉行に神尾春央(かんおはるひで)が就任すると盛んに代官を督励して年貢増収をばかり、一七四四(延享元)年には石高四六三万四〇七六石、年貢一八〇万一八五五石と両者とも近世最高に達した。

この時期、川崎市域諸村はこのような幕政の展開のなかでその支配を受けながら、生活を営んでいたのである。

検地と村高

領主が一村単位に農民の所有する土地を一筆毎に調査測量し、その所在地・地目・面積・等級・生産高(分米=ぶまい)を公定し、その貢納責任者である名請人を定めるのが検地であり、これを記録したのが検地帳である。

そして検地で公定された生産高を集計したのが村高である。

市域では一七世紀後半から一八世紀にわたって天領・旗本領の大部分の村が検地を受けて村高の変更があった。

このうち代表的な検地は一六九五(元禄八)年から翌々年にかけて幕府が関東天領に実施した総検地であった。

市域でもこの検地の一環として一六九七(元禄一〇)年、堰(せき)・久地(くじ)・二子(ふたご)・梶ヶ谷・今井・坂戸・小杉・上丸子・下新田・大島・堀之内・大師河原・川中島・稲荷新田・中島・南河原などで付なわれた。

この検地は織田越前守信久が担当し、幕府の定法である六尺一分の検地竿を用い、一反=三〇〇歩(一歩=一坪)の規格で縄入れされた。

このほかに享保改革の新田開発奨励策などによって開発が進められた村では、開発後一定期間年貢などが免除される鍬下年季が終った都度数回にわたって検地を受けている場合もある。

この結果は村高に反映されていたわけであるが、この変化は「武蔵田園簿」、一七〇一六元禄二九)年作成の「武蔵国郡郷帳」、一八三四(天保五)年作成の「武蔵国郷帳」に記載された各村の村高の比較によって明らかにできる(上の川崎市域の支配体制の表参照)。

それによれば、「武蔵田園簿」の段階で村数二町八〇か村、総村高二万八〇九六石余であったのが、それぞれ四町八一か村、三万三一三六石余から四町八三か村、三万五九八五石余に変化している。

個々の村毎の変化では、「武蔵田園簿」から一七〇二年の「武蔵国郡郷帳」の段階で、登戸・宿河原・久地・宮内・上丸子・新城・市ノ坪・木月・北加瀬・稲荷新田・大師河原・大島・黒川などは一〇〇石以上、中之島・菅・長尾・二子・梶ヶ谷・久末・小杉・川中島・堀之内・小田などでは五〇石以上、岡上(おかがみ)・早野・馬絹(まぎぬ)・坂戸・北見方・下小田中・今井・南加瀬などでは三〇石以上の増加を示している。

また、「武蔵国郡郷帳」から、一八三四年の「武蔵国郷帳」の段階では栗木(くりき)・上麻生・王禅寺・有馬・稲荷新田などで一〇〇石以上、菅・上作延(かみさくのべ)・平・下菅生・末長・清沢・井田などで五○石以上五力田・宿河原・上野川・下野川・上丸子・岩川・久末・子母口・上平間・小田・渡田などでは三〇石以上の増加になっている。

このような村高の変化は享保改革に伴う新田開発奨励策に負うところが大きかったのであるが、地域的には多摩川や二か領用水などの流域に沿った地域、あるいは多摩川下流域の低地帯で継続的な開発が行なわれ、しだいに山間部も開発されるようになったことを物語っている。

天真寺新田の開発

先に述べたように一七二一六享保七)年七月、八代将軍徳川吉宗は享保改革を推し進めるにあたって、窮乏した財政を根本的に建直すため、新田開発を奨励する高札を江戸日本橋に立てさせた。

これは開発を代官見立て今村請けによって行なう以外に町人資本を見込んで新田開発を促進させようとしたものであった。

天真寺新田はこの頃江戸麻布の天真寺住僧孝岳(こうがく)が上菅生村内にあった大野原の入会地(いりあいち)のうち長尾村の持添分を買取って開墾したのが始りであった。

この新田は開墾後一七三一(享保一六)年筧(かけい)播磨守正舗(まさはる)の検地を受け、山谷を除く田地一三町九畝二七歩・野銭場八町六反歩と打出され独立した一村になった。開村後は村名に寺号を当て、開発人である天真寺に付属したのである。

村の経営は天真寺より僧定案を地主代として派遣し管理させたが、村内には定案の住んでいた祥翁庵のほかに民家はなく、耕作は近隣の農民に入作させた。

村中の取り仕切りは下菅生村名主に委ねていたのである。

ところで、村内に般若台と称する小字があった。この由来は開墾後村内の山丘に樹木の少ないことを憂えた孝岳が植林を思いたち松を植え、その一株毎に般若(はんにゃ)経一巻を読誦して順調な成育を祈願したことに由来していると伝えられている。

この伝えは孝岳が新田村落の発展に大いに意欲を燃していた現れであろう。

田畑の生産

「武蔵田園簿」によれば、一七世紀中葉の市域の田畑は田方が全石高の約七〇パーセントを占めていた。

このうち都筑郡部はその割合がほぼ同じであったが、橘樹郡部は田地が多く、早くから多摩川や二か領用水などの恩恵を受けて水田耕作を主体にした生産を行ない、丘陵地域では谷戸(やと)に開かれた湿田に稲作を営んでいた。

市域の土地柄は、一八〇七(文化四)年一一月、世田谷領上馬沢村が年貢先納のことで差出した願書に、稲毛領は関東一の土地であり、中でも宮内村は随一であって、上田一反当たり六斗の割合で年貢を納めていたとある。

これは当時の年貢収取が五公五民であったとすれば、上田一反から五合擢(ず)りにした米を一石二斗収穫していたことになる。

ところで、田畑一反当たりの標準収穫高を含めたのが石盛(こくもり)である。

これは田畑をその生産力に応じて上・中・下・下々などの等級に分け、上田について三、四ケ所を坪刈して平均収穫量を出し、これを一反当たりに換算したものである。

坪刈した籾(もみ)が一坪当たり一升ならば一反当たり三石になり、これを五合擢りに精米すると一石五斗になる。

これを石盛一五といった。中田以下の石盛は等級が一つ下がる毎に上田より二つ下がりでつけるのが普通であった。

畑地は米の生産に換算して石高を出し石盛をつけるのが本来の方法であったが、実際には年貢の納入が貨幣で代納されることが多かったため、一反当たりの収穫高は永楽銭の高であらわすことが普通に行なわれていた。

ちなみに、一七〇六(宝永三)年、北加瀬村の村況を書き上げた差出帳(明細帳)によれば、同村の石盛は上田一一、中田九、下田七、下々田五、上畑八、中畑六、下畑四、下々畑二であった。これは金肥である干鰯(ほしか)を相応に用いた結果であると断っている。

また、一六九八(元禄一一)年、菅村の年貢割付状では田畑一反当たりの年貞は上田五斗、中田四斗、上畑八〇文、中畑六五文、下畑三〇文、下々畑一五文であり、一七〇七(宝水四)年の小杉村年貢割付状では上田五斗、中田四斗、下田三斗五升、上畑一二〇文、中畑一一〇文、下畑一〇五文ときめられていた。

このように各村の田畑は等級毎に標準収穫高が公定されていたが、田地一反当たり種籾一斗の収穫量は、一七四六(延享三)年菅村明細帳では上田一石九斗、中田一石七斗、下田一石二斗、下々田一石であった。

その他の村では一反当たりの平均収穫量は末長村で一石三斗二升、溝ノ口村一石二斗五升、久本村一石一斗九升、宮内村一石一斗八升、木月村一石四斗、上小田中村・宿河原村一石、下小田中村九斗六升、久地村九斗、さらに苅宿・上平間・市ノ坪・今井・堰の各村では八斗七升から七斗七升となっている。橘樹郡の平均収穫量は一石三斗程度であったので、市域の生産力は関東全体に比較して決して高いものではなかった。

このため一部の大土地所有の農民を除いて米を商品化して江戸に廻送することはなかったのである。

しかし、登戸村や小杉村などの米は稲毛米と称して珍重され、将軍献上米や江戸前寿司に用いられるほど良質のものであった。

一方、畑方は麦・大豆・荏(え)・粟(あわ)・稗(ひえ)・藁麦(そば)などが作られ、煙草・本棉などを作る村もあった。

菅村の場合、種麦一斗で上畑六斗八升、中畑五斗八升、下畑四斗七升、下々畑三斗七升の割合で収穫があり、新城村では年間の畑作生産量は大麦九〇石、小麦一五石、大豆一〇石、粟一〇石、稗六石とある。

しかしこれらも大半は商品化されずに自給自足にまわされたのである。

このような田畑の生産は肥料を必要としたが、自給できる刈敷肥料などのほかに干鰯・〆粕(しめかす)・酒粕・醤油粕・芥粕などの金肥(きんぴ)を購入して使用していたのである。

川崎宿の機構整備

川崎宿は天領である新宿・久根崎・砂子(いさご)・小土呂(ことろ)四町で構成されて代官の支配を受けていたが、一方では一六五九(万治二)年設置された道中奉行の支配も受けていた。

宿の地方業務は通例各町から選ばれた名主が采配を振ったのであるが、名主数は三〜五人いたようである。

宿駅業務は問屋を筆頭にした問屋場役人によって行なわれた。

宿全体の町政は名主・問屋を中心に組頭・年寄が加わって運営されていたが、のち組頭は廃止されている。

宿駅業務を行なう問屋場には問屋の下にこれを補佐する問屋代・年寄・御迎役・帳付が置かれ、さらに月行事・人足場役・人足賄役がいた。

ほかに時期によって違いがあるが、宿継御状箱書留・宿継御状箱持・定使・遠見・拾ケ村配符持・配符持・触状持などがいた。

問屋は宿駅業務全般を統轄する立場にあったが、特に伝馬人足の用意はもちろん、これが不足したとき助郷に人馬を徴発する権限をもっていた。

また一七〇七(宝永四)年、川崎宿が六郷川の永代渡船請負権を穫得してからは名主と共に渡船場運営上の契約――諸願、川止め・川明けの指示、水主・人足の雇人れ、臨時御用船の徴発などの采配も振った。

間屋代(年寄)は往還先触あるいは川明けの状況に応じて必要なA馬を見積り助郷への人馬触も用意し、宿駅業務全体の諸事の取締りに当った。

帳付は毎日日〆(ひじめ)帳をつけて継送り人馬・荷駄・賃銭を掌握する役目で、昼夜にわたって勤め、当番・非番は三日交替であった。

御迎役は御用通行人を出迎え休泊などの世話をする役目であった。

月行事はのち人馬指し・馬指しとも呼ばれたが、問屋代・帳付・御迎役に次ぐ立場にあった。

月行事は問屋場に朝に夕に勤め、宿馬・歩行人足はもとより馬上・雲助まで管理下に置いたが、この役は自ら荷駄をつけた馬になれ馬を追うほどの者でなければ勤めがたいものであった。

公用通行人が権威をかさにきて横暴な振舞いが多くなるとこの役は敬遠されがちになったため、宿によってはわざわざ田舎から雇う場合もあったという。

宿継御状箱持・定使などは通信の役割を担ったものである。前者は最初馬持が勤め、一〇〇人一〇〇匹の伝馬人足が定まってからは歩行人足が担当したが、近世後期には妻子持ちの身元確実な者を定抱えにした。

後者は御用先触・御印状・書状・金銭などの継ぎ送りにたずさわっていた。

これも百姓中の身元確かな者を定抱えにしていた。

人足場役・人足賄役は大通行の折など長持方・駕籠方・分持方と少し先に出て人足の配分などの差配をしたのである。

問屋場は以上のような機構になっていたが、その員数は時代によって異なっていた。

例えば一七九七(寛政九)年の史料では問屋二人、年寄二人、御迎役二人、帳付六人、馬指し八人などとなっており、また「東海道宿村大概帳」によると天保期には問屋三人、間屋代四人、年寄五人、帳付六人、人出指し一一人となっている。

問屋場には毎日問屋・年寄各一人、問屋代二人、帳付三人、人馬指し四人づつ詰めていたのである。

一方、宿駅の重要な機能の一つに休泊がある。休泊施設中公的な性格を持っていたのが本陣・脇本陣である。

特に本陣は勅使・院使・宮・門跡・公家・大名・旗本の休泊に使用されるのが原則であった。

川崎宿の場合、本陣のみで脇本陣はなく、一時期新宿町に兵庫(田中)上本陣、砂子町に惣兵衛中本陣、惣左衛門下本陣があったようであるが、惣兵衛本陣は経営不振で廃業してしまった。

本陣の変遷は史料が乏しくあまり明らかでないが、兵庫本陣の場合は一六二八(寛水五)年仮本陣になり、一六三五(寛永一二)年正式な本陣になったという。

その規模は「東海道宿村大概帳」によれば、兵庫本陣は建坪二三一坪、惣左衛門本陣は一八一坪であった。

幕府の宿駅助成

幕府は伝馬継送りを維持するため、伝馬役百姓(馬役と歩行役の両役があった)の負担を軽減する名目で伝馬役屋敷の地子(ちし、年貢)を免除し、また各宿駅間の駄賃銭を公定して御定(おさだめ)賃銭を含めていた。

川崎宿の地子免除は、一六三七(寛永一四)年三六匹の伝馬役を課せられた際に、一匹につき一〇〇坪の免除を受け、さらに一六四〇(嘉永一七)年一〇〇人一〇〇匹に改められた折には新宿・久根崎・砂子・小土呂四町で合計一万坪になった。

この石高は一六九七(元禄一〇)年一二月の屋敷地検地帳によると、総石高八三石二斗六升八合のうち三〇石であり、役屋敷は問屋場一軒を含め二〇一軒であった。

しかし、この地子免除は、田中丘隅が『民間省要』で指摘しているように、一万坪の地子免除は役屋敷二〇〇軒では一軒につき五〇坪で、屋敷地年貢を一反当たり永一五〇文とすれば、免除分は一軒につき永二五文にすぎず、これでは一度出役すれば駄賃銭の一駄分にもならない。

それに出役するには馬士(まご)が必要であり、この給金は年間五両にもなった。

このため、伝馬役百姓にとって地子免除は負担軽減にはつながらず、むしろ伝馬役負担を敬遠するようになってきた。

一方、荷駄の継送りは川崎・品川両宿間および川崎・神奈川両宿間にも御定賃銭が定められていた。

一六五八〜六〇(万治)年間、両区間の御定賃銭は、四〇貫目までの荷物をつける本馬は六三文、馬に人のみを乗せる軽尻は四三文、人足一人三二文であった。

ところがこの賃銭は宿駅の困窮を理由にしばしば割増し賃銭で行なわれた。

一六七五(延宝三)年には各々一〇三文、六五文、四八文になり、一六八一(延宝九)年には一三二文、七八文、五八文になった。また一七〇七(宝永四)年には同じ理由で三割増駄賃銭になり、本馬一一四文、馬に人を乗せ二〇貫目までの荷物をつける乗懸(のりか)け一一四文、軽尻七三文、人足一人五六文になった。

そこで幕府は宿駅の困窮を救済するため、一七一一(正徳元)年駅制改革を行ない、御定賃銭を改定し、一七〇七(宝永四)年の割増賃銭を基準にした元賃銭を公定した。

この時川崎・品川宿間および川崎・神奈川宿間に定められた御定賃銭は、本馬・乗懸け各一一四文、軽尻・あぶつけ各七三文、急用で夜通し通行する軽尻は本馬並、人足五六文であった。またこの際に宿泊の木賃銭も改められ、主人一人三五文、召仕一人一七文、馬一匹三五文になった。

この御定賃銭はその後物価の上昇、交通量の増加にかかわらず六三年間も改定されなかったため、商人荷物の継送りなどの相対賃銭との格差が大きくなり、一般に宿駅の困窮をさらに深刻にした大きな要因の一つであった。

このように地子免除・御定賃銭は宿駅の財政にあまり大きな役割を果たさなかったため、幕府は宿駅に対してしばしば財政援助をしなければならなかった。

川崎宿では、起立以来伝馬役の負担に苦しんでいたが、さらに深刻にしたのが地震や火災であった。

特に一六四九(慶安二)年の南関東一円の大震災では宿内の家屋四五軒、寺院七寺が倒壊し、町割りの再編を行なわなければならなくなり、一七〇三(元禄一六)年の関東一円の大震災でも「川崎よりこなた宿々は家一軒もなく」という有様であった。

また一七〇七(宝永四)年には富上山噴火による降砂被害もあり、一七一一六正徳二)年・一七二五(享保一〇)年・一七四〇(元文五)年には火災があり、さらに一七六一(宝暦一一)年には川崎宿を壊滅状態に追い込んだ大火があって、問屋場・伝馬屋敷など二〇〇軒、寺院七寺を焼失した。

このように伝馬役の過重な負担に加えて地震や火災が重なったため、幕府は一七〇三(元禄一六)年から一七六一(宝暦一一)年の間に、御救金穀の下付、代官貸付金などの形式をとって三一回の助成を行なった。

このうち一七〇九(宝永六)年には三五〇〇両下付され、一七六一(宝暦一一)年の大火では四五〇両の御救金の下付と三〇〇〇両の貸付金があったのである。

しかしながら、川崎宿の財政は他宿に比べて少しは他からの収入の方策があった。

それは、後に述べるように、一七〇九(宝永六)年から六郷川永代渡船請負による収入があったため、宿駅財政に寄与していたことである。

川崎宿の助郷

街道の各駅では公用通行者のために定められた数の伝馬人足を置くことになっていたが、一時に通行量が増えてこの定められた人馬で賄いきれない時、問屋は近隣諸村に人馬の差出しを命じることができた。

この人馬の徴発を受けた村が助郷である。

助郷制度が確立した一六九四(元禄七)年、川崎宿の助郷には定助郷と大助郷があった。

同宿から一里以内にあって人馬が不足した時最初に提供しなければならないのが定助郷で、大島・南河原・堀之内・戸手・大師河原・渡田・中島・市場八か村が定められ、またそれより以遠の稲荷新田・下新川・小田・矢向・中丸子・井田・古川・川中島・小向・小倉・塚越・下平間・南加瀬・鹿島田・刈宿・上平間・市ノ坪・北加瀬・木月・潮田・菅沢・矢向・駒林・八幡塚・雑色・高畑・町谷・矢上・江ケ崎・駒ケ橋三〇か村が定助郷でも賄いきれない時、人馬を差出す大助郷に指定され、両者合せて一万五六四○もの助郷高が形成されたのである。

ところが、年々通行量が増加して定助郷の諸村は負担が大きくなり疲弊して休役願を出すようになったので、幕府は一七二五(享保一〇)年定助郷・大助郷の区別を廃止して川崎領一六か村、稲毛領一四か村、六郷領八か村、合計三八か村に一本化したが、実際はその後も一七三一六享保一七)年頃まで存続したようである。

一方、増上寺御霊屋料の村々は二代将軍秀忠の正宗崇源(すげん)院に恩顧を受けていた由緒によって最初から助郷などの夫役を免除されていたが、一七三五(享保二〇)年頃から通行の頻繁化を理由に増上寺御霊屋料を含む新城・久末・有馬・長尾・今井・平ノ岩川こ局田・土橋・金程・新作・清沢・山田・堰・蟹ヶ谷・下野川の一六か村が加助郷に加えられるようになった。

本来助郷の差出した人馬には幕府の決めた御定賃銭が支払われるのが原則であったが、これは通常の賃銭の半分位であり、また助郷役は多く農繁期に集中したり、あるいは宿駅が財政の困窮を理由に人馬負担を助郷に転嫁したりしたため助郷を圧迫するようになった。

このため一七四四〜七(延享)年間頃から差出し人馬のかわりに代金納を行ない、人馬の調達は問屋に請負わせるようになってきた。

また一七五八(宝暦八)年からは川崎領・稲毛領・六郷領の助郷は各領一名の助郷惣代を選び、問屋業務や人馬の徴発に不正はないか、あるいは出役に伴う賃銭の決済が正しく行なわれているかなど、監督と交渉を担わせるようになったのである。

安藤広重画「東海道五拾三次之内川崎」

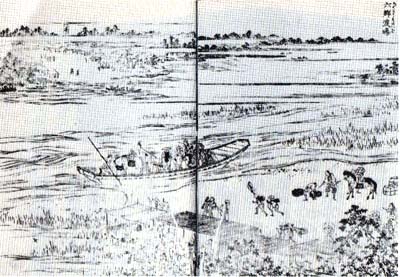

広重の抒情味豊かな筆致で描かれた川崎宿の姿である。 |

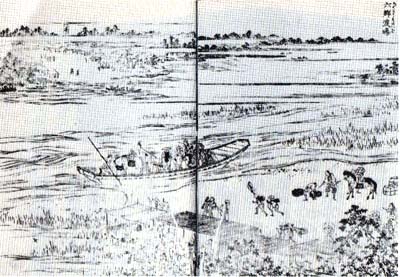

六郷川渡場(対岸が川崎宿)(『江戸名所図会』) |

六郷川渡船場の請負

関東でも指折りの大河である多摩川の下流域は、一般に六郷川とよばれていた。

この川は東海道の交通をさえぎる障害でもあった。そこで家康は東海道に伝馬制をしく以前、一六○○(慶長五)年、普請奉行酒井左衛門尉に命じて架橋させている。

これが江戸三大橋の一つに数えられる六郷大橋である。

ところが、この橋はたびたび起る洪水で破損したり崩壊したため、補修や架け直しが行なわれたが、一六八八(貞享五)年七月の洪水で流失したのを機会に渡船による通行に切替えてしまった。

流失直後、幕府は江戸御船蔵の水主(かこ)衆を出役させていたが、一六八九(元禄二)年一月幕府の費用で大船九艘・小船八艘を造らせ、江戸八丁堀の町人岡島吉兵衛に請負わせ二二か年間の渡船賃を無賃にした。

一六九一(元禄四)年一月小川崎宿対岸の八幡塚(はちまんづか)村に請負わせ、渡船賃として一人からは銭六文、乗懸(のりかけ)一五文、軽尻一〇文の徴収を行ない、諸人用の賄いに当てさせた。

ところが渡船賃をめぐる争いが八幡塚村と助郷村との間で起ったため、同村の請負いは打切になった。

翌月からは請負業者を入札できめ、渡船賃は一人三文、荷物一騏二文、乗懸も徴収するように定めて、最初は江戸町人長左衛門・幸兵衛に請負わせたのである。

その後、一七〇九(宝永六)年三月、川崎宿に永代渡船請負権が公許されるまで江戸の請負業者の間を転々とした。

一七〇七(宝永四)年、疲弊していた川崎宿の復興をはかるため、関東郡代伊奈忠達(ただみち)は同宿の名主・問屋を兼帯していた田中丘隅(きゅうぐ)に意見の具申を求めた。

丘隅はこれについて幕府の助成金の下付と共に、伝馬五○匹分を加助郷に転嫁すること、渡船場の請負権を川崎宿に与えて馬入(ばにゅう)川・天竜川・富士川並みの渡船賃を定めること、所引銭を許可することを訴えたのである。

これに対して対岸の八幡塚村の異議もあったが、一七〇九(宝永六)年三月、丘隅の奔走の結果、渡船賃をもって伝馬費用の助成に当て、伝馬相続の基にするという名目で、川崎宿に永代渡船請負権が許されたのである。

渡船賃は人一人一〇文、本荷馬(乗懸)は口付ともに一駄一五文、軽尻は口付ともに一二文と定められ、これは一七一一(正徳元)年の駅制改革の際渡船場の元賃銭にもなった。

実際の渡船業務は名主・問屋両者の指揮によって宿内および近在の百姓に五〜六年の期限で請負わせ、その収益は渡船場揚金(あがりきん)として宿財政に繰入れられることになった。 |

1711(正徳元)年六郷川渡船賃高札(産業文化会館蔵)

|

ちなみに、渡船場揚金は毎年五〇〇〜六〇〇両位になり、これに幕府から渡船維持費として下付される渡場船打金を加えると宿の総収入の約半分位を占めることになり、宿駅の維持に大きな役割を果たしたのである。

その後、渡船場には馬船八艘・小越船四艘・御召船一艘・小越早船一艘と一六人の水主(かこ)が常備されるようになった。

脇往還の整備と助郷

近世中期には、東海道川崎宿の整備と相まって、市域を通っていた脇往還の宿場の整備も行なわれた。

一六六九(寛文九)年、矢倉沢(やぐらさわ)往還沿いの溝ノ口・二子(ふたご)両村が宿場に定められ、両村で人足二人、馬一匹を備え、月の最初二〇日間を溝ノ口村、残り一〇日間を二子村が勤めることになった。

一六八一(延宝九)年には久地・諏訪河原・久本・末長(すえなが)四か村に助郷役が命じられ、下って享保初年には北見方・上作延・下作延三か村にも助郷役が課された。

中原往還の小杉村は一六七三(寛文一三)年宿駅になり、人足二人、馬一匹を常備し、月のうち最初の半月は上宿、後の半月は下宿が勤めることになった。

これらの宿では旅人や荷駅の継送りを行なっていたが、主に商人荷物の取扱いによって宿の賑わいを保っていた。

後年農村が商品流通にまき込まれるようになるとこれらの往還は一層活況を呈するようになった。

一方、一七〇五(宝永二)年以後小杉・溝ノ口・二子・宿河原・登戸・中野島・万福寺・細山・坂戸・菅・上菅生・五反田・高石・黒川・明津(あくつ)の各村は甲州街道布田宿の加助郷に当てられ、さらに五力田・栗木・古沢・片平・上麻生・下麻生も同宿の助郷役を勤めていたようである。

また、一七三一(享保一六)年以後久地・諏訪河原・久本・末長・北見方・下作延・上作延・馬絹・梶ヶ谷・下菅生の一〇か村は品川宿の加助郷にも当てられていた。

このように市域の大部分の村々は交通量の増大に伴い助郷役を課せられていたのであるが、農村にとっては農業生産に支障をきたし大きな負担になっていたのである。

田中丘隅と川崎宿

近世中期、川崎宿の経営基盤を安定させた最大の功労者は、同宿で本陣を構え、名主・問屋を兼帯し、のち『民間省要』(みんかんぜいよう)を著して支配勘定格となり、大岡越前守配下の代官に登用された田中丘隅喜古(きゅうぐよしひさ)である。

丘隅は一六六一六寛文二)年三月一五日、武州多摩郡平沢村(現、東京都秋川市)で喜多島八郎左衛門重冬の次男として生まれた。

彼の先祖は小山田修理大夫の流れをくみ、武田信玄の家臣であったが、一五七三(天正元)年信玄没後、食禄を離れ平沢村に住みついた。

祖父窪島和泉守の代までは窪島姓を名乗っていたが、父八郎左衛門のとき喜多島姓に改め、丘隅の兄重賢(祖道)の晩年に再び窪島姓に戻した。

同家は農業のにかたわら絹物商を営んでいた。丘隅は少年時代兄と共に八王子にあった大善精舎に学び素養をつみ、成長して家業の絹物商にたずさわっていた。

丘隅が川崎宿と結びつきを持つようになったのは、彼が商いで出入りしていた橘樹郡小向村の田中源左衛門が一七〇四(宝永元)年一族の川崎宿本陣田中兵庫の養子に世話してからである。一説に、この時期は一六八一〜八四(天和)年間ともいわれている。

田中本陣は、宿内に三軒あった本陣のうちの一つである。

一七〇七(宝永四)年丘隅は養父の跡を継ぎ、平沢村時代の重閭(しげさと)を改め兵庫を名乗り、当時宿財政の窮乏に悩まされていた川崎宿の名主・問屋両役を勤め、宿の復興のため六郷川渡船場永代請負権の獲得や金三五〇〇両の救済金を実現させたこと、あるいは宿内に飯盛女を置くなど、宿財政の確立に力を注いだ。

丘隅は、一七一一(正徳元)年、実際的な経世済民の学問を身につけようと志し、問屋役を辞して江戸に遊学し、はじめ儒学者荻生徂徠(おぎゅうそらい)の門をたたき古文辞学を修めた。

ついで成島道筑に経書と歴史を学んでいる。

彼の学問は実生活に役立つ処世の学問を求めたものであったろうが、後年著した『民間省要』は川崎宿における民政の体験と江戸の遊学でつちかった経験がおりなされて編まれたものであろう。

また丘隅の江戸における行動は経学のほかに詩歌・俳諧にも及び、俳人淡々(渭北)などと広い交際をもった。

とくに俳諧はすでに郷里平沢村にあって父母の手ほどきを受け、川崎宿に住居するようになってからも折りにふれ作句を行なっていて、一六九七(元禄一〇)年無倫の『帋文夾』(かみふみばさみ)、一七〇一(元禄一四)年三千風(みちかぜ)の『和漢田鳥集』、一七〇六(宝永三)年園女(そのじょ)の『菊の塵』などの句集に、玉川堂雪川(せつせん)の号で句をおさめている。

その後、丘隅は一七二〇(享保五)年五月から秋にかけて、川崎宿を出立して東海道を上り、伊勢・紀州を廻って京洛にいたる巡礼紀行を企てている。

この旅は、雨の川崎宿を「まくり手に雲踏ならすほたる哉」と詠って一歩をふみ出し、その道々、

「旅出して、降にいとはす、けるゞにうたひ、海にさめ、山を走りて、卅三所

をぬかつき、花ぽとゝきすのなつかしきをわかち、此暮計(ばかり)あやしきハなしと、ものせしよりこと夏の題をとゝめて、いとと秋の雫をしむすひて、一冊となし、今京師の誹諧を識で、旧里に帰る」

というものであった。

旅の途次、脉んだ発句・漢詩・和歌は、

「こと夏はいかに聞けん郭公(ほととぎす)この暮ばかりあやしきはなし」

の歌に題して『こと夏』とつけ、出版した。

このように、江戸遊学から上方紀行を終えた丘隅は、いよいよ『民間省要』の執筆にとりかかったのである。

『民間省要』と丘隅の民政思想

一七二〇(享保五)年、上方巡礼紀行の途次、高野山麓の宿で五〇年来の世情・民政の変化を自らの体験に照らして一書にしたためようと決意した田中丘隅は、旅から戻ると早速筆を起し、

「賦税・民政・国用の品々に至るまで、悉(ことごとく)皆上(かみ)に得ありて下(しも)に失なく、上に損なくして下に益あり、得失損益上下ともに利あるの弁なり、是忠臣力を労せずして居ながら千歳の用具とも成らんか」と考え、さらに

「国を富み、其家も盛んなり」という世情になるためには幕府はどのような民政を実行すべきか、という問題意識のもとに、賦税・国用・民役・村役人論・地方(じかた)役人論・治水政策・交通政策・土地政策など多岐にわたって筆を進め、翌二一(享保六)年春、三巻七七項目の大著を書き上げたのである。

『民間省要』は丘隅の言をかりれば、宮崎安貞の『農業全書』の余意を継ぐものであるが、『農業全書』は学者の書物であるのに対して自著は自らの体験にもとづくものであって、一味違うものであるという気概にあふれていた。

しかも、丘隅がこの書を著した時期は将軍吉宗の指琿のもとに「享保の改革」が始められた頃であったため、民政に対する提言・批判を盛り込んだものであった。 |

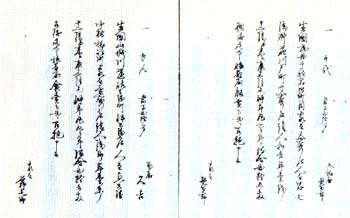

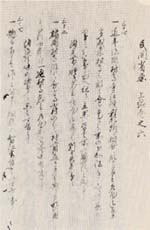

『民間省要』写本

(産業文化会館蔵)

|

『民間省要』の特徴は、農民の子として生まれ、長じて川崎宿の田中本陣の養子になり、町名主・問屋両役を兼帯して、自ら幕府の施策・役人の振舞い等に接触する機会が多かった体験から一貫して農民的立場に立って建言していることであり、一般にいわれる地方書(じかたしょ)ではない。

例えば、庶民の疲弊は代官およびその下役人である手代などの地方(じかた)役人の横暴によって生じることが多い。

本来これら役人は民の辛苦を知って支配に当るべきなのに、むしろ公儀の権威をかさにきて無益の事に民を費し天下の無益を助長していると指摘し、国家と民の繁栄のため領主と農民の信義を回復するには、これら役人の不正や綱紀の緩みを粛正する必要を訴えている。

また、施策の実行に当たっては古法になずみ、旧態依然とした施策の繰返しを改め、「公儀の法度は三日法度」といわれることのないように四時行き渡るものでなければならず、まして衒商(てれん)などという金銀のために世を欺き、人をそしり自分の利益のみを求める輩が権力と結びつくことの弊害を指摘し、普請などを行なう時には、天の時、地の利、人の和を見極め、自然的条件・社会的条件を十分配慮した施策を行なう必要があると唱えている。

このほかに、賦税では定免制は役人の不正を防止する上で有用であり、農民にも生産の励みを与えるとして賛意を表し、反面検見取法は田畑の位を乱し、国法を乱すはじめであり、役人の邪悪を招き、農民の生産意欲を減退させるものであるとしているし、田畑売買の禁止は農民が田畑を多く持ち、買いふやして子孫に譲ろうとする時代の流れに逆行するもので、むしろ売買の自由こそ望ましいともいっている。

このように丘隅の主張は地方役人の綱紀粛正をはじめ幕政批判にまで及んでいるが、これらの改革に当たって丘隅は民政の施策に大胆な民間人の登用を提案している。

すなわちこれらの監督に当たって、賢者を四〇人選んで組織的な諮問機関を組織すべきであるとし、その組織は、仕官直参の者五人、仕官陪臣の者五人、僧侶五人、農民一五人、商人一〇人で構成し、これらの賢者のうち半数は国々に出張させて四海の邪正を聞き、残りの半分は都内に居らしめて定席を与えず、いずれの席へも交わって奉行・評定衆の意見の上に一切の政事・公事・沙汰に至るまでことごとくこれらに問い尋ねさせて、その道々の深い味をよく察して施策を決断させるべきであるといっている。

この提案は、構成員が支配層からの一五人に対して、被支配層である農・商合せて二五人という、一種の民主的な幕府の諮問機関設立の構想を打出したもので封建社会の支配原理をあたかも否定するような大胆なものであった。

地方巧者丘隅の活躍

丘隅の著した『民間省要』は、一七二一六享保七)年六月、この書物が幕政に有用なものであると評価した師成島道筑によって、大岡忠相(ただすけ)を通じて幕閣に献上された。

この書物は将軍吉宗も目を通したようであり、吉宗は関東郡代伊奈忠達(ただみち)や大岡忠相から丘隅の人となりや識見・技倆を聞き、翌年丘隅を招き農政・水利のことなどを諮問したところ、彼を有能な人材と信頼するようになったという。

その後丘隅は、将軍吉宗の行なった有能な地方巧者を幕吏に採用する人材登用策によって、一七二三(享保八)年五月、幕府勘定所の支配勘定並という役人に抜擢(ばってき)されて御普請(ごふしん)御用を命じられ、十人扶持を与えられた。

丘隅の最初に手がけた仕事は、紀州流の治水工法の祖で、勘定吟味役であった井沢弥惣兵衛の指琿のもとで行なった武蔵国を流れる荒川の治水工事であった。

ついで、一七二四(享保九)年に、同じく井沢弥惣兵衛のもとで多摩川治水工事にたずさわっている。

この工事は、多摩川の河道が南方の川崎側に移り、田地が多く水害で失われているため、河道を再び北の岡(江戸側)に移動させようとするものであった。

この工事に当たった丘隅は、

| 古寺の軒端(のきば)に近き玉川の月をむかふの岡に見むにぞ |

と、多摩川のぽとり小杉村の古寺にあって一首を詠じ、後世まで人々を水害から守らんとして、

| 後の世に残りてことのはとならん松やちとせの人にこたへて |

と詠って、治水工事に臨む気概を示している。

この工事と共に、溝ノ口分量用水をはじめ、取水口から潮田・大師河原に至る総延長八里(三二キロ)に及ぶ二か領用水の改修も行ない、灌漑面積を数千町歩に拡大するようになった。

また一七二六(享保一一)年には大丸用水の大改修を成し遂げ、さらに同年から二か年をかけて川崎宿往還筋の板橋一〇か所を石橋に架け替える工事も担当した。

丘隅は単に治水工事を行なうのみならず、多摩川の治水に日夜苦労していた支配農村の名主に対して、自ら著した治水の「作法書」を配布して事に当たらせる配慮も施していた。

一方、丘隅の治水の技倆を天下に示しか工事は相模国の酒匂(さかわ)川改修であった。

酒匂川は一七〇七(宝永四)年に起った富士山噴火による降砂のため、一度大雨に見舞われると濁流で堤防が決壊し数十里に及ぶ被害をもたらし、しばしば流域の人々を悩まし、農村の荒廃を著しくしていた。

そこで幕府は大岡忠相に命じて治水対策をはかることになり、担当者に田中丘隅が選ばれた。

工事は一七二六(享保一一)年二月から五月にかけて足柄上郡斑目(まだらめ)村辺りを選んで行なわれたが、丘隅は弁慶俵(べんけいだわら)や蛇籠(じゃかご)に石をつめ、その一つ一つに僧侶に陀羅尼(だらに)経を読ませ、川岸に沿ってならべて積上げていった。

出来あがった堤は高さ二〇尺、馬踏(ばふみ)十数間、長さ二五間のものであった。

堤の上には中国の水神禹(う)王にちなんで祠を建てた。

このことから斑目村付近東側の堤を巌流瀬(がるせ)堤といっていたのを禹王の別称である文命(ぶんめい)をとって文命東堤といい、対岸川岸村の大口堤を文命西堤と呼ぶようになった。

また別名陀羅尼堤とも丘隅堤ともよばれた。

このように治水工事に功績のあった丘隅に対して、幕府は一七二九(享保一四)年七月、彼を支配勘定格で代官に取り立て、二十人扶持と役料・手代給を支給して、武蔵国多摩郡・埼玉郡内に三万石の天領を支配させることになった。

ところが、丘隅は在任わずか五か月で同年一二月二二日六八歳をもって、人々に惜しまれながら没した。

彼の遺骸は橘樹郡小向村(幸区)妙光寺に葬られた。

丘隅の跡はその子田中休蔵喜乗(よしのり)が翌年三月代官に取立てられ二二万石を支配した。

その後も三代目田中三次郎、四代目田中恒蔵と丘隅の子孫はいずれも代官に登用されている。

4 池上幸豊の時代 top

池上幸豊と殖産振興

江戸時代に市域の発展に寄与した代表的な人物としては、すでに取上げた前期における小泉次大夫吉次、中期における田中丘隅喜古(よしひさ)と共に、後期には殖産興業に力を尽した池上太郎左衛門幸豊(ゆきとよ)がいる。

池上幸豊は一七一八(享保二)年武蔵国橘樹郡大師河原村に生まれた。

一七二九(享保一四)年父幸定の没後跡を継ぎ大師河原村名主になった。

幸豊の先祖は、九四〇(天慶三)年平将門掃討のため関東に下り武蔵国荏原郡千束(せんぞく)郷に住み池上の地名を姓にした藤原忠平の三男忠方から数えて一一代目に当たる池上宗仲である。

宗仲は鎌倉幕府に仕えて関東一円の工匠の頭司となった人で、日蓮に深く帰依し、日蓮が千束にあった宗仲の自宅で入寂(にゅうじゃく)する際に見守っている。

宗仲から数えて二一代目に当たり幸豊の曽祖父である池上幸広(ゆきひろ)は、元和年間池上本門寺を再建し、のち千束郷の居所山林屋敷地など一切を寺地に寄進し、多摩川河口の大師河原村を開墾し、一六二四(寛永元)年ここに移住した。

幸豊は、一七三七(元文二)年江戸の儒者成島道筑に師事して和漢の書を読み聖賢の道を学んだが、特に道筑がかって藤巻教真に授かった開墾・農作の法を修めて、国益の見地に立った殖産興業に関心をいだくようになった。

その後一七九八(寛政一〇)年八〇歳の生涯を閉じるまで太郎新田・池上新田の開発、和製砂糖の開産と製法技術の普及、氷砂糖の製造、芒硝(ぼうしょう、火薬の原料)製造、製塩、果樹栽培、養魚、人参栽培、絹織り、蓆(むしろ)の製造など殖産興業に力を尽した。

池上新田の開発

池上家二一代太郎左衛門幸広は、自ら海辺の大師河原村を開き移住した経験をもとに、新田開発について五ヶ条の心得を家訓として遺している。

その骨子は、国を広くする功徳があり、万世の利益となる新田開発は、開発者一己の利得を追求するのではなく、むしろこれを抑えて人に施し、手前を卑しくして人を引きまわし、農民に開発への意欲を換起させ、土地の理にかなった定法をもって開発をすすめ、特に海辺の新田は低所を空地にして高所を掘り、野には溜井をこしらえ、山には木を仕立てよ、ということであった。

池上幸豊は曽祖父のこのような家訓と、父幸定の教えた

「海内にて人しらぬ新田を取りたつるこそ我が国を広むるの大功徳なれ。

されば海という事は産(うみ)という事にして万(よろず)の物をうみ出す所なり。

国土・川畑をもうみ出すべし。また宝という事は、田から万の物を出来るの心なるべし。

田地ほどなる国土の宝はなし」という訓戒、あるいは師成島道筑から授けられた

「一所の十分の一をもって百所の田を開き、百所の十分の一をもって千万所の地面を開き、国を利し人を済度すべきものなり」という教えに従って、多摩川河口より鶴見川の間の海辺およそ長さ二里(八キロ)横一〇町(一・〇九キロ)余の場所に、無田・水呑・小百姓、あるいは次男・三男・町人・奉公人・出家誰なりとも新田地を望む者を集め、入村させようという遠大な計画に基づく新田開発を計画した。

池上幸豊は一七四六(延享三)年八月この計画を川崎平右衛門を通じて出願した。 幕府はこの遠大な計画を吟味した結果、一七五三(宝永三)年一一月、大師河原村・川中島村・大島村・稲荷新田の地先付洲と海辺干上り地およそ一五町歩余を試験的な新田開発として許可し、幸豊に請書を提出させている。

開発に当たって幸豊はその費用を一式自分人用をもって賄うことにした。

開発は一七五六(宝暦六)年から一七五九(宝暦九)年にかけて進められたが、開発総費用は金七六七両余を要した。

開発された新田は一七六一六(宝暦一二)年三月、関東郡代伊奈忠宥(ただおき)の検地を受け、村高二三石二斗六升四合、総反別一四町五反二一歩と打ち出され、池上新田と命名された。 この開発の成功によって、幸豊は年貢を免除された土地五反歩を与えられた。

これは一七五九(宝暦九)年二月、彼が幕府に上申した意見書の中で、

「為政者は、開発者に対して欲と名分を与えるべきである。欲とは新田成立後その一〇分一を開発者に給付すること、名分とは五〇町歩以上の開発者には帯刀を許すべきである」と述べていることが採用されたのである。 |

池上幸豊の開発仕法

『御新田開発の儀は御国益の第一にて

大地を広め候術に御座候』

という書き出しで開発の許可を

願い出ている(市立中原図書館蔵)。

|

池上新田は開発請負人である池上幸豊一人の名請けであったが、開発の際に労働力を提供した新田の割請人二一九名は池上幸豊と小作関係を結び、池上新田内で漁獲や製塩に従事した。

池上新田の開村後、幸豊は一七六一六宝暦一二)年、勘定奉行の命によって荏原郡から久良岐郡に至る海辺の新田見立のため廻村し、二年後にも橘樹・都筑・多摩郡の開発地見立てのため廻村している。

このほか上方にも赴き新田開発の見立てを行なっている。

このように池上幸豊は宝暦期の新田開発の促進に大きな役割を果たしたのであった。

|

池上幸豊の砂糖製法伝授 伝授された2人の百姓から

池上幸豊への誓約書(明和7=1770年、市立中原図書館蔵)

|

氷砂糖の製造 池上幸豊は1796年氷砂糖の製造にも成功したが、

高齢(80歳)と眼病のためー一手販売の権利を養嗣子太郎次郎に

許可してくれるよう代官に願い出たもの(市立中原図書館蔵)。

|

砂糖の国産化

砂糖は古く薬種として珍重されていたが、一般に調味料として用いられるようになったのは江戸時代になってからである。

砂糖はほとんど中国から輸入していたが、一七世紀後期になって、都市の発達は人々の食生活を奢侈化させ砂糖の需要も多くなった。

そのため、輸入量が飛躍的に増加してこれに支払う金銀も巨額に達した。

この時期、幕府の財政は窮乏しはじめていたため、金銀の海外流失防止は大きな課題であった。

このような事態に、農学者宮崎安貞や幕政を執った新井白石は砂糖国産化を唱えた。

砂糖国産化の具体的な動きは徳川吉宗の享保改革の中で、殖産興業策の一つとして取上げられるようになった。

幕府は砂糖の原料であるけ蔗苗を琉球から取り寄せ浜御殿・吹上御殿で試植を始めた。

一七二七(享保一二)年、幕府は試植した甘蔗苗を駿河・肥前長崎・武州葛飾郡砂村新田などに頒(くば)ったが、この時市域では大師河原村にも下付され、同村名主池上幸定(ゆきさだ、池上幸豊の父)は甘薯植付方掛代官川崎平右衛門を通じて小納戸頭磯野政武から苗六根を拝領した。

この時池上幸豊は一〇歳であったが、翌々年父幸定の死によって名主役を継いでいるので、この頃から幸豊は和製砂糖との最初のかかわりをもったのである。

その後、池上幸豊が積極的に製糖事業に関心を持つようになったのは一七四八(延享五)年頃からで、盛んに各地の製糖法の修得に心がけている。

一七六一(宝暦一一)年、平賀源内の師で医師・本草家(ほんぞうか)であった田村元雄から製糖法を授かった池上幸豊は、田村元雄の推挙で製糖法の伝法を幕府に願い出ている。

同年一〇月、公儀の甘蔗根株二五株、同茎一〇〇〇本を、また翌年には根株一〇〇〇株を下付されて、本格的に製糖事業に従事するようになった。

ちょうどこの年は幸豊が精魂こめて開発した池上新田が開村間近かな時期であった。

一七六五(明和二)年一一月、田村元雄の製糖法より進歩した製糖法をあみ出した江戸芝の町医者河野三秀からその製法を授かった池上幸豊は、いよいよ全国的な甘蔗栽培と砂糖の生産・販売に意欲を燃すようになった。

何度かの失敗にもかかわらず池上幸豊はその後も甘蔗の増殖計画を立案し、製糖人口の拡大を建策すると共に、製糖事業を軌道にのせるために力を注ぎ、関東郡代屋敷や田沼意次の屋敷で実際に砂糖の試作を行ない、また、自ら全国を三回も廻村して甘蔗の増殖と製糖法の伝法に力を注いだ。

このような幸豊の努力の結果、和製砂糖は一九世紀初頭には輸入砂糖を凌駕するまでになった。

川崎の一豪農であった池上幸豊か幕府の砂糖国産化の方針に沿ってみごとにこの難事業を成し遂げたことは、日本産業史上特記すべき成果であった。

川崎の製塩業

江戸時代には、下総国行徳(ぎょうとく)領諸村(現、千葉県市川市)、上総国市原郡五井(現、市原市)、武蔵国久良岐郡金沢六浦(現、横浜市)、江戸深川洲崎(すさき)の平井新田、それに大師河原村を中心にした市域の臨海村々などは塩の産地として知られていた。

これらの地域は近世初期から幕府の塩田開発奨励策によって製塩を行なっていたが、それは徳川家康の関東入部以来、江戸に移入する塩が軍事的に途絶された際、これらの地域から調達できるように配慮したためといわれている。

この真意はともかく、これらの地域では一七世紀後半までに盛んに塩田が開かれ、その後も大消費都市江戸の発展に伴って御用塩・自家消費用のほかに販売を目的に製塩業を営むものも多かった。

市域における製塩業の始りは、一説によると、一六六九(寛文九)年、叶栄雲・泉市右衛門が大師河原村地先の塩浜の地で塩田を開き塩の生産を行なうようになったとか、 |

川崎塩浜 塩を俵につめて舟で運び荷あげしており、

遠くに塩を焼く煙が立ち登っている。(『江戸名所図会』)

|

あるいは同時期旗本佐々木久左衛門という人物が大師河原村の土地が製塩に適しているとみて原町田村の豪農武藤喜左衛門を説き塩業を行なわせ、生産した塩を他村に先がけて江戸市中で販売して以来と伝えられている。

こうして製塩業を営む村はやがて大師河原村を中心に川中島・稲荷新田・小川・池上に新田などに広がった。

例えば大師河原村では、一六九四(元禄七)年に三六町歩の塩田面積があった。

その後面積の減少があったが、明治初頭にはまだ二四町歩の規模であった。

また池上新田は、開発の目論見(もくろみ)段階から小前百姓の助成のため萱野・耕作川のほかに塩焼場として着目されていたので、開村後は塩の生産を行なうようになった。

これらの村々では塩田を取囲む堤防上に製塩に従事する浜子小屋、塩田で採取した鹹(かん)水を煮つめて塩をつくる設備のあった塩釜屋、あるいは塩納屋(なや)などが置かれていた。

塩釜屋の煎熬(せんごう)設備は土釜を用いていたが、これは蛤(はまぐり)・蜆(しじみ)の貝殻を練り合せてつくった釜で、長さ一丈二尺、幅一丈一尺の大きなものであった。使用期間は五〇〜六〇日に及んだという。

このような塩釜屋は、一七六五〜六(明和二〜三)年頃には大師河原村塩浜新田に一八軒、池上新田に五軒、稲荷新田に二軒、大島村に一軒あり、塩田と塩釜屋からなる一軒前の塩田面積二町二反歩余では苦(にがり)塩一七二石八斗の生産があったという。

豆腐の凝固剤として用いられる苦塩は大師河源村で独占的に販売していたのであるが、三斗五升入り樽で一両につきほぼ五〇〜六〇樽くらいが相場であった。

しかし、大師河原村などで産する塩は抱(だき)塩といってにがりを多く含んだ赤色の品質の劣ったものであった。

そのため江戸市中では味噌・醤油には一切使用せず、もっぱら当分の小遣塩や魚屋のたて塩、豆腐の凝固用に重宝がられていた。

ところで、塩田の経営は小前百姓が一軒前の塩田を独立して行なうことは少なく、彼らの多くは塩田持の地主と永小作的な塩田浜子や小作人の関係を結びながら、実際の製塩作業は浜子や小作人が行ない、彼らは地主に小作料を支払って製塩を行なっていた。

しかし市域の塩業は近代に入ると臨海工業地帯の形成と共に姿を消すことになったのである。

池上幸豊と和歌

殖産興業に秀れた才腕を発揮した池上幸豊は「与楽亭」(よらくてい)と号して和歌をたしなむ人でもあった。

幸豊の和歌の師は冷泉(れいぜい)大納言為村で、一七四五(延享二)年に幸豊はその門弟に加えられている。

幸豊と冷泉家の交わりは、彼の修学の師成島道筑と、為村の父権大納言冷泉為久が親交厚く、為久が朝廷と幕府の取り次ぎをする伝奏の職を勤めていたため、毎年江戸参府の折々に和歌を吟詠し合う仲であったことや、また一七四〇(元文五)年為久が江戸から帰洛の途中、道筑の弟子であった田中丘隅の出た田中本陣に宿泊した時、庭に植えていた名木「芳桜」(かんばしざくら)を観賞して、いとゝかはさき初めさらん此の里の花は弥生の末になるまで

と詠じて、川崎に心安くしていたことなどの縁で、幸豊は冷泉家と親しくなったという。

与楽亭の号は幸豊が池上新田を開発した功績をたたえて、為村が一七六一六宝暦一二)年、池上新田に建ててあった庵につけたのを用いるようになったのである。

幸豊の詠じた歌の中には、一七八六(天明六)年製糖技術の伝法のため東海道を上った時記した「駅路(うまやじ)の日記」に、旅の途中、雨にあって宿に足をとめた時、

もえ出る草葉もけさは打しめりみどり色そふ雨のしづけさ

民草も野辺の木草もうるほふやはるふる雨の恵なるらん |

と、民の心情をとらえた歌や、道筑の死にあって、師を思って「やまがらすの巻」という歌を詠み、師の墓に詣っては、

| いかゞせん朽せぬ名のみ残し置てしるしの石はとへどこたへず |

と詠じているように、彼の温雅な性格がにじみ出ている。

5 近世後期の川崎 top

農間余業と農村商工業

江戸時代中期以降、農村では主穀生産以外に換金作物の栽培を行なう商業的農業が盛んになった。

また江戸の発展は近郊農村に蔬菜・農産加工品・手工業製品の生産を活発化させ、地廻り経済を成長させて農間余業・農村商工業の発達を促した。

市域の農村では、例えば一七四六(延享三)年菅村「明細帳」にみられるように、米作のほかに畑方では大麦・小麦・粟・稗・大豆・小豆・蕎麦などと共に前栽物として大根・菜・茄子(なす)・大角豆(ささげ)の類を自給用につくり、また村内には大工四人、桶屋五人、造酒尽二人、紺屋一軒、木挽三人、鍛冶屋一人がいて、これが一般的な村の様相であったということができる。

ところが農間余業が農村に浸透してくると、副業的性格をおびていた木月・市ノ坪村の素麺(そうめん)・市ノ坪・宮内村の草花、溝ノ口・登戸村付近の菜種(なたね)栽培と絞油・養蚕、菅・中之島・五反田村の紙漉き、多摩丘陵一帯の黒川炭、王禅寺村の柿、川崎宿辺りから小杉・溝ノ口・宿河原村にかけた梨、菅・中之島・宿河原・登戸村の多摩川鮎、多摩川川口付近の魚貝類、その外諸村の草履・草鞋・蓆(むしろ)・菰(こも)・笊(ざる)・俵などが販売を目的に生産され、川崎宿や江戸で売り捌かれ、農村の大きな収入源となった。

幕府は表向き農村の農間余業を極力抑制する方針を貫いていたが、時代の趨勢はこれらを農村に定着させ、商品流通の展開と共に上層農民の在郷商人化を活発にし、農村工業の発展を背景とした特産物生産が行なわれるようになった。

一八〇六(文化二)年、中之島村の田村文平は江戸の山城屋中川儀右衛門から和唐紙の製法を伝授され、玉川堂と称して紙漉きを始めると農村工業として注目されるようになり、菅・五反田村でも新規稼業する者が現れてきた。

玉川堂は一八二三(文政六)年田安家の御用紙の指定を受け、その生産は幕府に冥加金を上納することで保護された。

一八二八(文政一一)年二月、「菅村百姓等和唐紙漉渡世のため新規冥加永上納願」によれば、中之島村では玉川堂田村文平が漉船四艘、同村忠蔵三艘、長尾村太兵衛三艘、菅村八兵衛一艘の稼業が行なわれ、大漉船一艘につき永六〇文、小漉船一艘につき永四〇文づつの冥加を上納していた。

また、醤油醸造は一八世紀後半頃から溝ノ口村で行なわれていた。

一八三〇〜一八四四(天保)年間に稲毛領では溝ノ口・登戸・長尾村に各一軒づつであったが、一八六八(慶応四)年には八か村一○軒に増加し、江戸に出荷して銚子・野田産と競い合ったのである。

この中でも溝ノ口村(上田)安左衛門は醸造高八五〇石で筆頭であった。

造酒業は一八六八(慶応四)年に小杉・久末・二子など二三か村に三〇軒の造酒屋があったが、濁酒が中心で、主に在方の需要にあてられていた。

造酒業・醤油醸造業者とも村方の上層農民の兼業が多かった。

一方、矢倉沢往還や津久井往還沿いの村々では、北相模地方の絹物や黒川炭を江戸に出荷する輸送路として活況を呈するようになったため、商人渡世する者も多くなった。

一八三八(天保九)年の調査によると、例えば矢倉沢往還筋の溝ノ口宿では旅籠屋六軒、居酒屋四軒、煮売・髪結(かみゆい)各二軒、穀屋・太物屋・青物屋・湯屋・鮎商・棒屋・経師屋・鍋釜鉄瓶屋各一軒、豆腐屋・材木屋各二軒、荒物屋・瀬戸物屋各四軒、また津久井往還の登戸宿では多摩川を往来する筏師の宿もあって、旅籠屋四軒、居酒屋二二軒、煮売屋八軒、穀屋・荒物屋・瀬戸物屋各四軒、太物屋・古着屋・鍋釜鉄瓶屋各二軒、豆腐屋一軒と並んでいて、宿場の賑いをみせていた。

これに対して中原往還の小杉宿では旅籠屋・髪結・湯屋・薬農各一軒、穀屋二軒、肥料屋三軒、荒物・瀬戸物屋五軒、材木屋三軒があった。

往還荷物が東海道にとられ前期にくらべ活気を失なっていたが、干鰯問屋野村文左衛門が活躍したように相模原地方への肥料輸送などの往来があった。

このような脇往還筋の賑いは周辺農村にも及んだが、このほかに登戸・溝ノ口・二子・長尾・馬絹・諏訪河原・中野島村などの下駄・足駄造り、登戸・下作延・二子・上平間・上作延・五反田村の于菓子造り、本月村の素麺造り一二軒など農村工業も盛んになった。

多摩川の氾濫と境界争議

多摩川は『万葉集』の東(あずま)歌の中で、

| 多摩川にさらす手作りさらさらに何ぞこの児(こ)のここだ愛(かな)しき |

と詠われ、古くから人々に親しまれてきた。

また近世には六玉川の一つにかぞえられるほどの景勝を誇り、明治になって国木田独歩が『武蔵野』の中で

「六つ玉川などと我々の先祖が名づけたことがあるが武蔵の多摩川のような川が、外にどこにあるか。

其川が平な田と低い林とに連接する処の趣味は、恰も首府が郊外と連接する処の趣味と共に無限の意義がある」と賞讃しているほどであった。

多摩川は市域の多くの村々にとって生産の源泉でもあった。

しかし、多摩川は別名「荒多摩川」ともいわれていて、しばしば大規模な氾濫をもたらしたため、人々を苫しめ、恐れられていた。

多摩川は一八世紀初頭から幕末にかけた約一五〇年間に二六回もの氾濫があった。

平均六年弱に一回の割合であった。この被害は市域の稲毛・川崎領の広範囲にわたることが多かったが、特に下流の川崎領では甚大であった。

一方、多摩川の出水・洪水はしばしば川筋の変化を引起した。そのため川筋の村々では寄洲の帰属、村境をめぐって対立することが多かった。

その中でも最も出入のおびただしかったのは、多摩川の流路が大きく曲り、川筋の変化が著しかった橘樹郡中丸子村・上平間村、荏原郡下丸子村・矢口村の地境・寄洲(よりす)をめぐる争論であった。

寄洲の帰属はこれらを秣場(まぐさば)などに使っている村にとっては直接利害にかかわるものであったため、多摩川の乱流は川付村にとって日々の暮しにかかわる深刻な問題であったのである。

筏流しと砂利採掘

多摩川の上流や秋川筋の山地で産した木材は「青梅材」と称され、江戸の都市発展に欠かせないものであった。

木材の輸送は、通常一〇月から翌年四月頃にかけて、筏(いかだ)に組み多摩川を川下げした。

これは一七世紀頃にはすでに行なわれていたようである。

伐採された木材は普通青梅(おうめ)の沢井上場まで一本ずつ管流しの方法で運ばれ、そこで筏に組み、沢井から青梅の千ヶ瀬上場まで筏一枚に筏師二人、それより下流は筏二枚に筏師一人が乗って多摩川を川下げした。

筏は四〜五日かけて六郷領八幡塚村・羽田浦まで運ばれ、そこで江戸深川から出張してきた材木問屋に引き渡された。

ところが筏流しの時期になると、筏によって川筋の上水・用水堰や渡船場、あるいは漁網などを損傷させることが多かったため、川付村々と筏師の間にしばしば争論が引き起された。

そのため筏師仲間は川付村々に対して堰修覆冥加金および会所料を支払っていた。

一七一九(享保四)年からは、玉川上水の取水口羽村堰(東京都西多摩郡羽村町)に対して筏一枚につき二〇文の敷引銭を払うようになったのである。

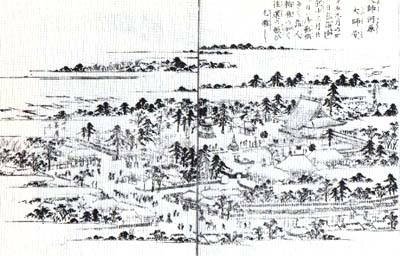

一七七四(安永三)年六月には、幕府は堰のある村方に対して定められた堰修覆料のほかに一切筏師から出銭させないように触れている。 |

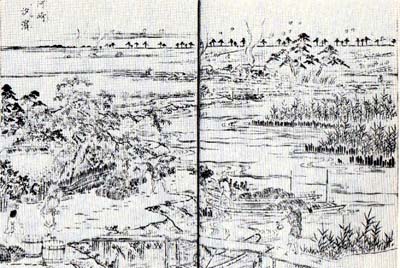

川崎宿と多摩川 多数の筏がみえる

(刊本「調布玉川水源より水末までの全図」産業文化会館藏)。

|

ところが一八五〇(嘉永三)年九月改めの『懐中鑑』によると、川筋の堰や渡船場で、場所によって八文から二四文、羽田浦にたどりつくまでに筏一枚につき合計一二〇文も必要であったという。

さらに一七七四(安永井二)年には幕府は筏一枚につき永八文の筏運上金を徴収することになった。

徴収方法は筏が登戸村を通過する際に、そこに、設置された会所の責任者登戸村の喜八に通帳を示し、運上金を差し出し、喜八がこれをまとめて幕府に上納したのである。

このようにして運ばれた筏は羽田浦で深川の材木問屋に引渡されたが、船積みするまで繋留する必要があった。

この場所として一九世紀初頭以来河口の稲荷新田続きの川日影があてられていた。

ところで、登戸村は津久井往還の往来で繁昌していたが、これに加えて筏師が荷引渡し後、帰途登戸村に一泊して夜通し遊楽にふける者も多かったため、繁昌の一助となっていた。

一方江戸時代後期、多摩川の砂利は商品であった。

一八〇七(文化四)年二月、橘樹郡小杉村・上丸子村・上平間村・小向村、荏原郡下沼部村・下丸子村・矢口村・古市場村・高畑村の九か村は江戸深川の霊岸寺門前砂利屋七左衛門との間に多摩川砂利の採掘・売捌き、ならびに運上について議定証文を取交している。

それによると、採掘は村々請負い、売捌きと運上上納は砂利屋七左衛門と村々の両請負とし、売捌き代金のうちから砂利一坪につき銀一〇匁ずつ毎月年番惣代が集めて上納する。

また砂利一坪につき刎(はね)銭として二〇〇文を積立て、この中から廻船・船積み、採掘手間賃支払いなどを順番に担当する世話役に世話料として銭二〇〇文ずつ支給する。

残りは当時世話役を勤めていた古市場村・矢口村・小向村・上平間村と年番惣代で均等分割して自普請(じふしん)手当に当てるように定めている。

一方、売捌金のうち運上、船引立修覆代、廻船・船積代、採掘手間賃など諸入用を差引いた残金は九か村の川欠田地諸役、埋戻し、自普請手当として各村に一か年金一両二分ずつ与え、残りは年番惣代に預けられ、諸入用支払いや万一の出入り訴訟の際に助成金として使用されることになっていた。

出入り訴訟の際には九か村で一村につき金一両二分ずつ負担するが、それを超過した分はすべて年番惣代に頂けた金子で賄い、出府した者には一日銭二〇〇文ずつ支給する規定であった。

このような議定にもとづいて採掘された多摩川の砂利は江戸の需要に応じていたのである。

この多摩川の砂利採掘は近代に入っても盛んに行なわれた。

二か領用水をめぐる争い

市域には多摩川の外に真光寺川・谷本川・麻生川・五段田川・有馬川・鶴見川・矢上川などが流れ、多くの村々が灌漑用水に利用して恩恵を受けていた。

このうち用水として最も大規模な灌漑面積を誇っていたのが多摩川から引水した二か領用水であった。

二か領用水は江戸幕府草創期に小泉次大夫によって開削されて以来、田中丘隅、その息子の休蔵喜乗、伊奈忠達などによって整備され、また流域の村々でも用水組合を結成して水路・堰などの自普請、用水管理を行なってきた。

一七一七(享保二)年、幕府は用水組合内部の勝手な引水を禁止する達しを出している。

しかし、配水をめぐって上流と下流の村では利害の対立することが多く、しばしば争いが発生した。

この用水争論の中で、最も大きな事件となったのが一八一一六文政四)年に起った溝ノ口村用水騒動であった。

この騒動はこの年の春から襲った旱魃(かんばつ)によって用水不足が起り、配水の不公平をめぐって引起された事件であった。

二か領用水は、多摩川の水を多摩郡中野島村と橘樹郡宿河原村の二か所で取水し、橘樹郡久地村に設置した分量樋で根方用水、川崎領三三か村、川辺六か村、久地・溝ノ口両村の四筋に分水していた。

ところが溝ノ口・久地両村の百姓は自村に多く配水しようと、たびたび川崎領側の堰を塞いだため険悪な状態になった。

土用の水入れにさし迫った川崎領の村々では川崎宿に出向いていた普請役と交渉して七月四日夕方から七日夕方まで通水することに決めた。

しかし当日になっても一向に配水されなかったため、五日ひとまず普請役に訴えたが埒(らち)が明かず、ついに川崎宿医王寺の鐘を打って集まった大勢の百姓たちが六日朝、手に手に竹槍や幡(はた)をもって分量樋に押しかけたのである。

これに対して溝ノ口・久地村百姓は投石したり熱湯をかけたり、あるいは竹槍で応戦したため大騒動になり、川崎領の百姓はこの時手当り次第物を破壊し、溝ノ口村名主七右衛門の家と隣家二軒も打壊してしまった。

さらに七右衛門が江戸出府中で不在と知った数百名の百姓は夕方には江戸馬喰町まで追いかけ、「即座に打ち殺し申すべし」などと騒いだため幕府の沙汰を受ける大きな事件となった。

この評定は翌年までかかり、一〇月に裁決が下った。その結果、溝ノ口村名主七右衛門は用水管理の不行届きで所払い、それを知っていた久地村名主は過料銭五貫文、溝ノ口・久地両村年寄共は過料銭三貫文ずつ、百姓は村高に応じて二〇貫文の過料銭の処罰を受けた。

また用水引取方年番惣代を勤めていた重兵衛・治兵衛・与惣右衛門には各々過料銭五貫文の支払いを命じられた。

一方、川崎領の村々の者には、医王寺の鐘を撞いた大師河原村粂七(くめしち)は十里四方追放、川崎宿ほか一九か村名主・年寄は叱りを受け、百姓共は村高に応じ過料銭二〇七貫文を課せられて、この騒動は落着したのである。

しかし、このような用水騒動は二か領用水に限らず各地で日常茶飯事に起っているのである。

市域においても一七三一六享保一七)年鶴見川の堤上に小倉・南加瀬両村が置土したため江ケ崎・矢向両村と争い、江戸の評定所まで出訴した一件や、翌々年年矢上・箕輪・南綱島・北綱島の四か村用水組合が矢上堰を草堰から板堰に改修したため、木月・明津・井田・蟹ケ谷四村が矢上川への悪水落としに差支えるとして出訴し、評定所の裁決を仰いだ一件など、用水と治水の対立も多かった。

用水問題は農民生活の死活にかかわっていたため、こうした深刻な対立をしばしば生むことになったのである。

災厄消除(厄除け)で知られている金剛山金乗院平間寺(へいげんじ)、通称川崎大師であった。

同寺の開山は、縁起によれば、平間(ひらま)某という者が海上で漁撈中網にかかった弘法大師像を家に持ち帰り手厚く信仰していたのを、一一二八(大治三)年堂宇を建立して祀ったのが始りと伝えられている。

しかし実際のところ開山時期は詳らかでない。

同寺の存在が確認できるのは現在のところ後北条氏の『小田原衆所領役帳』にその名がみえ、戦国時代からははっきりしている。

江戸時代前期、幕府が寺院統制のため本末制度をしくと、平間寺は武州荏原郡高畑村宝憧院の末寺となった。

その後一八〇五(文化二)年に京都の醍醐三宝院の末寺に改めている。

川崎大師の信仰はすでに江戸時代前期にかなりの興隆をみせていた。

一六二八(寛永五)年には「弘法大師名号碑」が建立され、参詣者を導く道標も建てられていた。

例えば一六六三(寛文三)年川崎宿万年屋の脇に建てられたものには、「大師河原災厄消除従是(これより)弘法大師江之道」と刻まれ、浮世絵師菱川師宣(ひしかわもろのぶ)の一六九〇(元禄三)年刊行『東海道分間絵図』の川崎宿部分にもこの道標が描きこまれている。

中期以後になると、将軍や御三卿など支配階級の人たちの間にも帰依する者が多かった。

一七五六(宝暦六)年田安家による宝篋印塔(ほうきょういんとう)の寄進、一一代将軍家斉(いえなり)の一七九六(寛政八)年、一七九八(寛政一〇)年、一八一三(文化一〇)年、一八一六(文化一三)年の四度の参詣をはじめ、その後歴代将軍がしばしば訪れ、特に一二代将軍家慶(いえのぶ)は在任中六度も参詣したほどであった。

このため御成門の造築をはじめ堂宇の整備がはかられ、古刹として威容を誇るようになった。

一方、庶民の間でも信仰が盛んになり、『江戸名所図会』には、三、五、九月の二一日に参詣者が多く、特に三月二一日は御影供で参詣者が稻麻(とうま)のごとくにつらなり、往還の賑いは最もおびただしいと記している。

またしばしば江戸で行なわれた出開帳にも多くの参詣者が集まり、一八三九(天保一〇)年には中村座による歌舞伎が上演され、一八〇六(文化三)年、一八四一(天保一二)年には参詣者に黄表紙『大師河原撫子(なでしこ)話』を配るほどであった。

このように川崎大師は年を追って隆盛を極めてきたため、その有様は江戸の文人墨客の題材にしばしば取上げられ、外国人の見聞記にも必ずといってよいほど記述されているのである。

万年屋と奈良茶飯

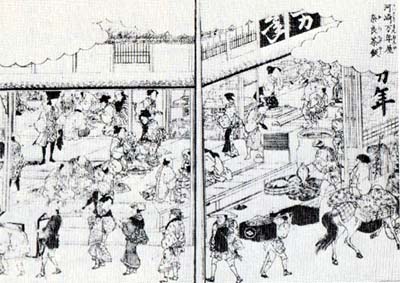

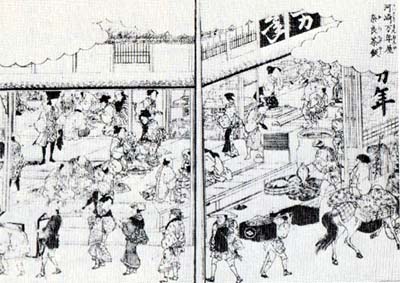

『江戸名所図会』に「河(川)崎万年屋奈良茶飯」という挿絵が入っている。

この絵には、茶屋と旅籠屋を兼ねていた万年屋の店先を行きかう人々の群れ、カレイなどの魚を届けに来た魚屋、忙しく立ち働らく調理人や飯盛女、名物の奈良茶飯を食べている旅人だちなど、万年屋の繁昌ぶりがよく描かれている。

また、十返舎一九は一八一四(文化一一)年刊行した『東海道中膝栗毛』の中で、「川崎万年屋に奈良茶をしてやる話」として、弥次郎兵衛・喜多八が六郷の渡しを越えて川崎宿に入ると万年屋の奈良茶飯を食べるため立寄り、飯盛女(めしもりおんな)や床の間の掛け物の品評をしている場面がある。

このように川崎宿の万年屋は奈良茶飯を名物に繁昌していた。

万年屋は一七六四〜七二(明和)年間、銭一三文均一の一膳飯屋であったのが奈良茶飯で知られて茶屋兼旅籠屋に成長したのである。 |

川崎万年屋の店先(『江戸名所図会』)

|

奈良茶飯とは、茶飯に大豆・小豆・栗・慈姑(くわい)などを入れたもので、もともと奈良の東大寺や興福寺で炊き出したのでこの名がつけられた。

これが一六五五〜五八(明暦)年間に浅草聖天山下の茶店で茶飯に豆腐汁・煮豆を添えて売出したが、その後衰えて、ここの万年屋に残って名物になったという。

川崎宿には万年屋のほかに亀屋・会津屋・新田屋・藤屋・朝田屋・小みやなど茶屋から発展した旅籠屋や食売旅籠屋の津ノ国屋・高橋屋・川原屋・梅屋など多くの旅籠屋が立並んでいた。

一八四三(天保一四)年の調査では、宿内の家数五四一軒中商人宿・木賃宿を合せた旅籠屋が七二軒もあった。

この数は神奈川・保土ヶ谷・大磯などの各宿を上廻るもので、川崎宿の繁栄のほどが想像できる。

川崎宿の繁栄をもたらした第一の要因は、東海道を往来する旅人の休息・宿泊によったことはいうまでもないが、それと共に川崎大師への参詣人相手の商売によっても活況を呈していたのである。

このあたりの状況は『柳多留』(やなぎだる)に「大師様奈良茶は亀屋万年屋」の句が入っているほどである。

しかし、一方において茶屋・旅籠屋の繁昌は、その財力も機能も本陣をしのぐほどになって、本陣の困窮を招く弊害も出てきた。

特に、万年屋の繁昌は、一八二四(文政七)年、代官中村八太夫が本陣再建を上申した中で、宿入口で屋号を万年屋と唱える茶店は、しだいに家作も手広に補修拡張したため、近年は往来の旅人のほかに大名諸家も昼休みのため寄り、本来ならば本陣などへ休息する分も追々減少する有様で、本陣の衰微を引起している、と指摘しているほどであった。このことは一八五七(安政四)年一一月、ハリスが江戸への帰途川崎宿に二泊した際、本陣に泊るはずであったが、あまりの荒れようについに万年屋に止宿を変えた、ということからもうかがえる。

万年屋にみられる茶屋の繁昌ぶりは、その財力にものをいわせて、中には本陣同様の門構え、玄関造りをする者も現れるほどであった。

また、万年屋などは蓄財の結果、宿外に多くの土地を集積し、寄生地主化したのである。

飯売旅籠と飯盛女

宿場の休泊施設には本陣・脇本陣のほかに、本百姓が農耕のかだから営む平旅籠と、旅人に酒食のもてなしを行ない遊女まがいの遊楽を提供する下女、つまり飯盛女を抱えた飯売旅籠とがあった。

旅籠は一般旅行者の休泊のほかに公用旅行者の休泊も賄わなければならなかったが、御用宿の勤めは座敷・湯殿・雪隠(せっちん)等を整えなければならず、公用旅行者の休泊中は一般旅行者の休泊は禁止されていた。

それにもかかわらず休泊代は一般旅行者の半額以下であった。

しかも旅籠の経営は春夏は往来人が多く賑わっても、秋冬にはめっきり減って活気を失うことが普通で、そのため旅籠の専業化はかなり困難であった。

ところが、近世中期以降、全国的に商品流通の拡大・発展がみられ、また庶民が諸国の神社・仏閣・霊所への参詣を活発に行なうようになってきて、しだいに街道の通行量も増えたため、旅籠も繁昌するようになった。

幕府が飯盛女の抱えを旅籠に許し九時期は明らかではない。しかし、一七一八(享保三)年、飯盛女は「古来のとおり」一軒につき二人と定めているので、すでにこれ以前に公許されていたことは明らかである。

川崎宿では一七〇九(宝永六)年、宿駅再建策の一環として公許されたと伝えられる。

一八四五(弘化二)年頃には一軒につき四人までゆるされていた。

元来、幕府が飯盛女の抱えを許しだのに御用宿を勤める旅籠の繁雑を軽減するためであったろうが、しだいに公用旅行者の低廉な休泊代や諸出費の負担を補填する意味合いをもつようになった。しかし飯盛女を抱え置かない平旅籠と飯盛女のいる飯売旅籠では、その経営に大きな隔たりが生じたであろう。そのため通行量がしだいに増加して旅籠経営が安定するようになると、平旅籠から飯売旅籠に転業するものも目立った。

川崎宿における飯売旅籠数は一八二五(文政八)年に二七軒あった。

ところが一三年後の一八三八 天保九)年には七軒増えて三四軒になっている。

その後一八六ご二文久三)年には一軒減って三三軒となり、明治維新を迎えている。

二年間に七軒の増加が見られたことはそれだけ川崎宿を往来する旅行者の増加があったことを物語っている。

一方、一八三八(天保九)年以後、飯売旅籠数が固定したのは、同年関東取締出役から飯盛旅籠の増加は平旅籠の経営を圧迫し、飯盛女の存在は風俗紊乱をもたらすという理由で、一八二五(文政八)年以後新規開業しか七軒の営業を停止させ、それ以上の新規開業は許されなかったからであるが、七軒は宿場役人から従来の旅籠数では御用宿勤めに差支えると願いが出され、そのまま黙認された。

黙認の理由は異国船渡来による海辺防備や幕末の横浜開港などによる通行量の増大が宿財政を逼迫させたため、御用宿賄足銭、問屋役の迎番袴代など宿出金を出していた飯売旅籠の存在がしだいに大きくなってきたためであろう。

川崎宿の全旅籠に占める飯売旅籠は、一八六三(文久三)年には、平旅籠三九軒に対して飯売旅龍三三軒であった。

これによっても飯売旅籠の繁昌のほどがうなづける。

ところで、飯盛女が抱え置れる際の身売り年齢は一四歳から二〇歳前後が最も多かった。

年季は二〜三年のものもいたが、五〜一〇年のものが最も多く、中には一五〜二〇年という長期のものもいた。

飯売旅籠に抱えられる飯盛女の数は幕府の定めがあったが、実際にはそれ以上多く抱え置かれたであろう。 |

「川崎宿旅籠屋食売下女人別書上帳」(1864〈元治1〉年)の部分

はたご屋が抱えている飯盛女の名・年齢・生国・

年季の期間などを役人に届出た書類。(産業文化会館蔵)

|

天保の凶作

一八三〇年代から一八四〇年代はじめにかけて、全国的に不順な気候のため凶作のところが多かった。

中でも、一八三六(天保七)年には全国的な凶作に見舞われ、路頭にさまよう者、餓死する者は数知れず、その上米価も高騰して世情に不穏な空気がただよっていた。

わが市域においても餓死などの被害は甚大であった。

例えば川崎領の市場村では人口七九八人中六七二人、背沢村では二一五人中一〇一人、下新田村では一六三人中一三二人、渡田村では六五三人中五二九人、大島村古組では六六八人中五四五人、中島村では二〇八人中一六四人、小田村南組では三三五人中二七〇人という各村八〇パーセントに及ぶ飢餓人を出し、壊滅的な状態であった。

そこでこれらの村々では村役人が寄り合って倹約を申合せると共に、村々の余裕ある高持百姓などに救穀金の差出しを行なわせた。

また、稲毛領・川崎領の村々では村役人が各々溝ノ口宿寄場と川崎宿寄場に集まって救済策を講じ、持高五石以上、冥加金五両以上納めている農民や町人から施米一升以上、あるいはこれに見合う金銭を出させることも決めている。

しかし、村々の救済のみでは焼石に水のようなものであったらしく、前述の市場村ほか六か村などでは代官所に夫食願を出している。

この結果どれほどの救済措置がとられたか明らかでないが、いずれにしても立直るには容易でなかったことが察せられる。

こうした世情不安定の中で、農村では生産に必要な干鰯(ほしか)・〆粕(しめかす)などの肥料を安価に買うために生産地から直接購入するようになり、江戸の干鰯問屋と対立することもしばしばであった。

特に川崎領の村々は土質が悪かったため、田一反歩に金三分くらい、畑一反歩に金二分二朱くらいの肥料代をかければならず、さらにこの地域は用水の便も悪かったため、水早両難を受けやすかったのである。

川崎宿の幕末の混乱

近世後期は街道を往来する公用交通量が頻繁になり、自然と宿駅・助郷の負担が多くなって、宿財政の困窮や助郷村の疲弊を促した。

しかも公用通行人の中には無理難題をいって横暴な振舞いをする者も多かったため、各宿ではこれを鎮めるため「天内入魂」(てんないじつこん)と名づけた心付け費用を用意するほどであった。

このような頻繁な交通量に対して、宿駅では宿立て人馬の出役をできるだけ軽減し、その分を助郷に転嫁することが多くなった。

その一つが囲人馬の設置であった。囲人馬とは、各宿駅の常備人馬の一部を火急の公用に備えるという理由で日常の出役に使用しない人馬のことである。

一〇〇人一〇〇匹の常備人馬を規定されていた東海道各宿では、はじめ五人五匹をこれにあてていたが、一七七五(安永四)年品川宿の訴えによってさらに二五人一五匹を追加され、合計三〇人二〇匹が囲人馬になった。

宿駅では七〇人八〇匹以上の出役は助郷に割り当てることができるようになった。

一方囲人馬の増加は助郷にとって出役の際の低廉な駄賃銭、街道整備の労役負担、それに宿駅の出役転嫁も多いうえにさらに重い負担を課せられることになった。

そのため宿駅と助郷の間にはしばしば紛争が引起され、助郷では人馬の遅参・不参など出役拒否をするようになった。

また出役する人馬についても代銭納にして宿問屋場に調達を請負わせることも多くなった。

東海道各宿の常備人馬の年間延べ出役数の目安は、年間の出役日数を三五〇日程度とすれば、囲人馬五人五匹の時代にはこれを除いた常備人馬の出役は人馬共各三万三二五〇人(匹)、同じく三〇人二〇匹の時代には人足三万四五〇〇人、馬二万八〇〇〇匹が一応の目安であった。

ところが囲人馬が五人五匹当時の一七六六(明和三)年、川崎宿の継立て人馬は五万一三六三人、二万二八六〇匹であった。

このうち助郷分は二万五〇六四人、五六四二匹であった。

また一七七〇(明和七)年には年間五万二〇九八人、二万二五九五匹の出役中助郷分は二万五〇五二人、四九九二匹であった。

これらの年間延べ出役数は常備人馬の目安をはるかに超過したものであり、なおかつ宿駅の負担が目安以下であるのに対してその分助郷に負担が転嫁されていることが明らかである。

このように助郷の負担は年々増えていった。

一八〇六(文化二)年、助郷では連年の凶作で疲弊しているため川崎宿への出役は困難であるとして、一年間の出役は延べ三万人を目安とし、それ以上は人足一人につき銭一五〇文、馬一匹につき銭三〇〇文の割合で出銭して宿問屋場に人馬の調達を請負わせるよう取決めている。

その後、一八三三(天保四)年には川崎宿で年間三万六〇〇〇余人を出役したのに対して助郷ではそれ以上の四万五〇〇余人を負担するまでになったため、助郷では一八三五(天保六)年、年間延べ人足を四万八五〇〇人と見積り、それ以上の出役は人足一人につき銭一四八文の代納で決済することにした。

このように助郷の負担は年々増加するばかりであったが、特に黒船来航以来海防のため往来する荷駄の継立てや幕末の動乱に伴う多くの人馬の差出しは一層過重な負担を強いた。

一八六一(文久元)年一〇月には、和宮(かずのみや)の将軍家茂(いえもち)への降嫁に際して、その前後に東海道を下向する公家衆の御用物往来のため、川崎宿の助郷は品川宿の当分助郷にあてられ、川崎宿および助郷の混乱は著しかった。

また、一八六三(文久三)年将軍家茂の上洛、さらに一八六五(慶応元)年の長州征伐のための家茂上洛に際しては、助郷徴発量は激増したが、特に後者の時にはこの年の春三か月間ですでに平年の二倍に達し、五月五日から六月二日の間には人足五万三三二一人、馬二二四六匹も徴発され、それに多額の用途金も課せられた。

このため助郷では農耕にも手が廻らず、疲弊の極に達し、騒動の危険をはらんでいた。

こうした情勢の中で、米価が高騰したため川崎宿には不穏な空気がただよい始めた。

一八六五(慶応元)年七月、川崎宿では店借・地借を中心にした貧民による同宿の新宿町の米穀商打壊しが発生した。

この騒動の余震は翌年まで続き、五月対岸八幡塚村の困窮者が名主に救恤(きゅうじゅつ)を求めて成功したのをきっかけに、川崎宿では借家人や貧農三八〇人ほどが大鼓を打ち鳴らし、堀之内村山王社に集まって、高持百姓に対して五月より九月までの間白米を一〇〇文につき五合ずつ売り払うように要求した。

もし要求が入れられない時には名主七郎左衛門をけじめ物持ち共を打壊すと迫った。

この騒動は一部の困窮者が名主七左衛門宅に打ち寄せ乱暴をはたらいたが、同日深更に妥協した。

しかし、この騒動が導火線となってその後江戸市内の打壊しが起り、さらに大規模な武州一揆へと発展したのである。

黒船来航

一七八九(寛政四)年九月、ロシア使節・フックスマンが根室に来航して以来幕府は海防政策に本格的に取組むようになった。

その後一八四四(弘化元)年八月、オランダ国王が幕府に開国を勧告し、また翌々年にはアメリカ東インド艦隊司令官ビットルが浦賀に来航するなど、しだいに対外関係は緊迫してきた。

このような事態に、幕府は一八四七(弘化四)年一一月、関東沿岸の防備を強化すると共に、翌年九月、外国船渡来を警戒する命令を発して厳重な警衛体制をしき、一八五○(嘉永三)年一二月、代官江川太郎左衛門英竜(ひでたつ)に命じて伊豆韮山(にらやま)に大砲鋳造のための反射炉を築かせている。

この間に、一八四九(嘉永二)年二月、勘定奉行石河政平・目付本多安英らは江戸湾の警衛休制を査察するため巡見した際、川崎方面にも来た。

また四月一三・一四両日には、代官青山録平の手付・手代と代官江川英竜も稲荷新田から大師河原・大島・渡田各村の海浜を巡視している。

そうこうするうちに、一八五三(嘉永六)年六月、アメリカ東インド艦隊司令官ペリーが浦賀に来航して世情一変する騒動になった。

この騒ぎで、浦賀に応接のため通行する幕府役人、あるいは近海警衛にがり出された大名・旗本等の通行に、川崎宿は忙殺されることになった。

さらに翌一八五四(安政元)年一月、ペリーが再び浦賀に来航すると、幕府は防備のため、横浜・神奈川・羽田と共に大師河原村に筑後柳川藩立花飛騨守の家臣六〇〇〇余人を配置したので川崎宿とその周辺の村々は混乱をきわめたのである。

こうした警衛の最中に、翌二月、旗艦サスクェハンナ号の牧師ビッチンガーが単身上陸して川崎宿付近まで現われるという騒ぎも起きた。

そしてこの年の三月、日米和親条約が結ばれ、一八五六(安政三)年七月、総領事ハリスが下田に着任した。

彼は二年後の九月二〇日ついに将軍に謁見し、六月日米修好通商条約を締結した。

この交渉で彼は開港場を羽田もしくは川崎とすることを主張したと伝えられている。

しかし最終的には横浜に決定した。

ところで、ハリスは一八五七(安政四)年一〇月、江戸へ向う途申、川崎宿の万年屋に泊り、川崎大師に参詣し、五〇〇疋(一疋は二五文)の銭を奉納している。

異人との接触

一八五八(安政五)年六月一九日、日米修好通商条約が結ばれて、その第七条に、居留地のアメリカ人の遊歩区域は神奈川から六郷川筋を限り、他は各方面へおよそ一〇里までと決められた。幕府はこの区域に外国人警衛のため街道筋や多摩川・相模川・鶴見川の渡船場などの要所に見張り番所を設置した。川崎宿には、同年七月、六郷川渡船場に番所を置き、幕府役人・川崎宿民各二人、使丁一人を詰めさせた。

その後一八六〇(安政七)年二月、幕府は外国人保護のためさらに各所に見張り小屋を増設した。

市域では上平間・上丸子・二子・宿河原・矢ノ口・稲荷新田持多摩川(六郷川)通の各渡船場に置かれた。

見張り小屋には、平日は所役人・道案内・使丁が詰め、外国人の保護のほかに往来の旅人や怪しい者の取締りに当たり、万一横浜に異変が起きた際には最寄りの村々から応援をくり出し警固に当らせるようにしていた。このような中で、一八六一(万延二)年一月、アメリカ総領事ハリスとホルトメンら一六人は江戸から騎馬で遠乗りし、上刈子・小杉・宮内・北見方を通り、二子の渡しを経て江戸に帰るということもあった。

ところが、一八六二(文久二)年八月、薩摩藩鳥津久光の行列を乱したイギリス人が同藩士によって殺害された「生麦(なまむぎ)事件」が起きると、幕府は九月に外国人警衛のため、川崎・保土ヶ谷間二三か所に新たに番所を設置した。

川崎宿では小土呂(ことろ)・八丁畷(なわて)・市場の三か所に置かれ、一八七三(明治六)年に廃止された。

農兵隊の結成

黒船来航以来、内憂外患に苦しんでいた幕府は、一八六三(文久三)年一一月、農民の中から壮健な者を選び、兵として訓練をつませ、一朝有事の際に役だたせようと、農兵の取立てを決め、代官江川太郎左衛門英竜らに申し渡した。

これを受けた江川英竜は、早速自分の支配する農村から農民を取立て農兵隊を結成して訓練を行なった。橘

樹・都筑両郡寄場綱島組合村三一か村でも農兵六〇人、世話役九人の一隊が組織された。

農兵の訓練は主として農間に行なわれた。この訓練は江川代官所から派遣された手代の指導に従い、江川の考案した韮山笠をかぶり、腰に大小刀を指し、鉄砲をかついで、太鼓のどんどこどんという合図に合せて動いたので、村人たちは農兵のことを「どんどこどん」と呼んでいた。

一方この当時、全国各地では助郷負担や米価高騰に苦しんでいた農民たちがしばしば一揆を起し不穏な状況にあった。

市域でも、すでに述べたように将軍家茂の上洛や第二次長州征伐の通行に際して重い助郷負担や御用金の課徴が行なわれ農民を苦しめていたが、一八六五(慶応元)年米価高騰に苦しむ農民が川崎宿内新宿町の米穀商打壊しを起こしている。

そこで翌年五月、川崎宿寄場組合では非常事態に備え二軒に一本の割合で竹槍を配った。

ところが六月になって、武州一揆の一隊が青梅から府中を通って溝ノ口村に押し寄せてくるとの情報が流れたため、同村ではこれに備えて綱島村寄場組合の農兵隊に応援を頼むことになった。

幸い一揆の一隊は来襲せず事なきを得たが、この事件が契機になって、川崎宿をはじめとした橘樹・荏原両郡にまたがる川崎宿寄場組合村など五三か村では農兵隊の結成がすすめられ、一八六六(慶応二)年九月、宿村内の村役人や身元たしかな農民の子弟の中から、一五歳以上の壮健な者を人選して農兵二〇人に世話役五人、取締役五人を一小隊に組織し、これを二小隊編成して幕府に願い出た。

幕府はまもなく農兵隊の取立てを許可し、翌年九月には鉄砲二〇挺を貸与して訓練に当たらせた。

農兵隊の役目は非常時に宿村内の警衛に当たることであったが、他に外人遊歩区域内に設置されていた多摩川・鶴見川筋の見張り番所に駈けつけて警固に当たる任務も課せられていた。

しかし、このように編成されて訓練を受けた農兵隊は実際に行動を起す機会はなかった。

一八六七(慶応三)年一〇月一四日討幕の密勅が薩長両藩に下ると、同日将軍慶喜は大政奉還を行ない、この年一二月王政復古が宣せられ、明治新政府が成立した。

江戸時代の幕は閉じられたのである。

top

****************************************

|