|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

二章 古代の川崎

1 古墳と地方豪族

南武蔵の支配者/消長する古代集落/埴輪と埴輪窯/馬絹古墳の謎/消滅した古墳/横穴古墳の出現/鋺と頭椎の大刀/古墳の線刻画/古代の牧場

2 考古学からみた律令時代の川崎

古代武蔵の穀倉/藤原氏と春日神社/影向寺地域の発掘/橘樹郡家か?/寺尾台の八角円堂/多い骨蔵器の出土/骨蔵器の被葬者/渡来人の定住地か |

3 奈良時代

住居址の示すもの/往復四十五日の旅/防人の歌/川崎市のルーツ、橘樹郡/部の民/郡司の出自/郡の人口/影向寺の性格

4 平安時代

小高駅/農民の分解/名と名主/新しい郷の出現/私領と荘園/稲毛荘/廃寺と蔵骨器/平安時代の仏像 |

1 古墳と地方豪族

top

南武蔵の支配者

幸区の夢見ヶ崎動物公園は、現在、動物園と古墳群が同居する市民のいこいの広場として親しまれている。

しかし、この地を拠点とした周辺は、古代政治抗争史の中でも、たびたび登場してくる舞台であったことは、意外と知られていない。

主役の一人は、一九三六(昭和一一)年に発掘された白山古墳の被葬者(ひそうしゃ)だ。

白山古墳は、四囲紀後半期に築造された全長八七メートルの前方後円墳で、南武蔵のこの時期の古墳としては、多摩川をはさんであい対する宝莱山古墳・亀甲山古墳(ともに東京高大田区山副調布にある、全長一〇〇メートルほどの前方後円墳)と肩をならべうる、古墳時代初期の大型古墳である。

白山古墳の名を高めた理由の多くは、発掘された副非品にあった。それをすこし詳しく記そう。

被葬者の遺骸を安置する施設としては、前方部に粘土榔(ねんどかく)が一基、後円部から粘土槨二基のほかに木炭槨(もくたんかく)が一基発掘された。

この四基からは、南武蔵の地に初めて姿を現した大豪族の家族や近親者の奥津城(墓)にふさわしい鏡類・玉類・鉄器類など多数の副葬品が発掘されたのである。

とくに後円部中央の木炭槨から発見された三角縁神獣鏡は、すぐれた遺品だった。

中国の魏(ぎ)の時代に作られたこの鏡には、神仙霊獣の像が浮彫ふうに鋳だされている。

この鏡をめぐって、考古学者は次のように推理する。

『魂志』の「倭人伝」には、邪馬台国の卑弥呼が魏の斎王から銅鏡一〇〇枚をプレゼントされたという記事があるが、おそらくそれは一括されて大和の某所に保管されていたと推測される。

そして前方後円墳の築造が始まると、大和にいた最高支配者は、この鏡――三角縁神獣鏡――を権威のシンボルとして地方首長に分与したものである、と――。

そうしてみると、白山古墳の被葬者こそ、初期大和政権の首長につながる偉大な実力者であったということになる。

ところが南武蔵(神奈川の一部と東京)では、白山古墳をはじめ初期の大型古墳こそ周囲に卓越しているが、後半期になると勢力は著しく後退し、代って北武蔵(埼玉)に大型古墳が出現する。

埼玉県行田市の埼玉古墳群はその象徴的存在だ。

この南・北武蔵にみる大型古墳の消長には、大和政権と東国の強国土毛野(かみつけぬ)の対立というスケールの大きな政治情勢が反映しているという考えがある。

すなわち『日本書紀』安閑(あんかん)天皇(五三四年)の条には、武蔵国の国造継承をめぐる内乱と屯倉(みやけ)設置に関する興味深い記事がある。

その要旨は、武蔵国の国造(きにのみやっこ)笠原直使主(かさはらのあたいおみ)と同族小杵(おき)とが国造の地位をめぐって長いあいだ争い、小杵は土毛野君小熊(おぐま)に援助を求めた。

これに対し、使主は朝廷に訴え出、裁判の結果、使主を国造とし、小杵を罰した。

そこで使主は朝廷に感謝の念をこめて、横淳(よこぬ)・橘花(たちばな)・多永(たひ)・倉欅(くらす)の四つの屯倉(みくら)を献上した。

こうした伝承を裏付けるものとして、甘粕健氏は、埼玉県鴻巣(こうのす)市に「笠原」という地名が残り、『和名抄』に(埼玉県)笠原郷がみえるところから、埼玉古墳群こそ笠原直使主を名のる武蔵国造家の奥津城にふさわしいものと推測された。

従ってこれに対抗した小杵は、南武蔵の多摩川・鶴見川流域の肥沃な地域を重要な勢力基盤としていたと思われる。

それゆえ敗者の宿命として、南武蔵の橘花(律令下の橘樹)・多永(多摩)・倉作(久良岐)が屯倉として献上された、と考えられたのである(「武蔵国造の内乱」『古代の日本』7)。

古代政治抗争史として大変興味深い論述である。

しかし、こうした一連の動勢が、巨大な高塚古墳という支配者側の資料のみですべて説明できるとは思えない。

むしろ、高塚古墳の周辺地域に散在する古代集落址の消長にも重大な関心を向けておきたい。

この点に関し、一九七三(昭和四八)年に発掘調査された神庭(かにわ)遺跡は、多くの示唆を含んでいた。

消長する古代集落

中原区井田(いだ)伊勢台に存在した神庭(かにわ)遺跡は、発掘調査の結果、縄文~弥生~古墳~歴史時代と続く複合遺跡であることがわかった。

ここでは問題の焦点にあわせて、弥生・古墳時代集落の様相をながめてみよう。 神庭遺跡の弥生集落は、竪穴住居址が九〇軒以上発掘され、弥生時代がこの遺跡の最盛期であることが証明された。

だが、この九〇軒と古墳時代集落の住居址一二〇軒余とを、なお詳しく見てゆくと、神庭遺跡の最盛期は、弥生時代終末期から古墳時代初頭――実年代にすれば、ほぼ三~五世紀――であったことが解明できたのである。

つまり神庭遺跡の最盛期は、矢上川をくだること約三キロメートルの地点に位置する白山古墳や観音松古墳(横浜市内にあるが、白山古墳とは矢上川をはさんであい対する前期の前方後円墳)の築造時期とよく符合しているのである。 |

発掘中の神庭(かにわ)遺跡

(川崎市教育委員会提供)

|

もっとも、神庭遺跡周辺にも、弥生時代から古墳時代の集落址が数遺跡確認されているので、これら前方後円墳の被葬者と神庭遺跡村人との関係を、単純に支配-被支配という公式にあてはめることは危険であるかもしれない。

だが、白山古墳の三角縁神獣鏡が象徴しているように、現に四世紀後半には中央の大和政権に直属する首長――おそらく系譜的には、初期の武蔵圃造職につながる人物――が夢見ヶ崎に出現したわけであるから、その者の勢力範囲が神庭遺跡などをも包含する広範な領域であったであろうことは十分に推測できることなのである。

この事実と関連させて、神庭遺跡研究のもうひとつの重要な視点は、同遺跡が六世紀以後急激に衰退のきざしをみせている点だ。

ほぼ同様な現象は、高津区末長遺跡でも確認されている。

時期を同じくして認められたこうした現象の裏には、安閑紀に記された武蔵国造職をめぐる争乱や屯倉の設置などの一連の政治的事情が関連しあっているのかもしれない。

しかし一方では高津区野川影向寺台遺跡群のように、七、八世紀になっても竪穴住居を盛んに建てて、村人がせわしくゆきかう姿が復元できる集落も確実に存在しているのである。

前方後円墳から円墳への変革、あるいは六世紀以降、はっきりと衰退の傾向をみせる古代集落址(冲庭遺跡・末長遺跡など)と隆盛を誇る集落址(影向寺台遺跡など)の対照――。

おそらくこれらの現象の背後には、『日本書紀』にみえる古代東国の豪族層の動向が、かなり敏感に反映されているものと考えてよいであろう。

埴輪と埴輪窯

白山・観音松の二大高塚古墳が位置する矢上川沿いをさかのぼっていくと、高津区馬絹(まぎぬ)、梶ヶ谷周辺に至る。

このあたりは、ここ数年来ですっかり都市化され、緑が失せてしまったが、元々はのどかな田園風景がひらけていた地域であった。

その歴史的環境を今に伝える記念物として県指定史跡の西福寺古墳と馬絹古墳が史跡公園として保存されている。

西福寺古墳は、墳丘の直径約三〇メートル、高さ約五メートルの円墳であるが、この古墳は、史跡としての保護が先行したため、古墳そのものの発掘調査はいまだになされていない。

かっては墳丘裾部から埴輪破片が出土した。南武蔵の古墳に埴輪を立てならべる風習が流行し、群集墳の盛んに作られるようになったのは、五世紀後半から六世紀後半までの約一世紀間ぐらいと考えられているので、西福寺古墳の築造も、六世紀後半くらいではなかろうかと推測している。

この西福寺古墳の埴輪と関連して、埴輪の窯跡が高津区向ヶ丘の山林中腹にあることを紹介しておきたい。

高塚古墳を囲繞(いにょう)する埴輪列――川崎市内の古墳でも、西福寺古墳・下作延日向古墳などではそれが植えこまれている。

この高塚古墳を舞台にした厳粛なる非送儀礼をいっそうひきたてるためには、まずもって多量の埴輪を製作しておかなければならない。 |

西福寺古墳 いまは史跡公園として

整備されている。(新井清氏撮影)

|

そのためには必然的に粘上でつくった埴輪をいっきに完全焼成できる半地下式の登窯が必要とされていたのである。

高津区向ヶ丘の斜面、白井坂から発掘された登窯は、小規模ではあったがそうした目的のためにつくられたものであった。

しかし、白井坂窯跡で製品化された埴輪――円筒埴輪や人物・馬の形象埴輪――が、周辺に存在する古墳中のどの古墳に供給されていたものかは、まだ確定できるまでにいたっていない。

馬絹古墳の謎

一方の馬絹古墳は、墳丘径約三二メートル、高さ約六メートルの円墳である。

この古墳の最大の魅力は、端正にして重量感あふれる横穴式石蜜で、そのつくりは、大きな切石を天井にむけて少しずつ狭めていく華麗な持ち送りの技法を駆使している。

ところでその石室の規模をよく調べてみると、最奥部の玄室の長さが、奥行二・〇六メートル、幅三メートル、高さ二・九八メートルというように、ほぼ約三メートルで統一されているというおもしろい事実に気づく。

これは偶然の一致ではなさそうだ。

とくに古墳や寺院址のような規模の大きなものをつくるためには、当然規準となる尺度があったと推測されよう。

もっとも重要な最奥部玄室の規模が、ほぼ三メートルで設計されているとなると、想定できる基準尺は、一尺を三〇・一センチとする唐尺をおいてはほかに考えられない。

唐尺ならば、最奥部玄室の、縦・横・高さの三メートルは、一〇尺の完尺となる。

試みに他の石室部分にあてはめてみても、六・七・一〇尺でほぼおさまり、石室全長八・九三メートルは三〇尺となる。

この唐尺を墳丘規模に適用してみると、直径三二メートルはほぼ一〇〇尺、高さ六メートルは二〇尺となる。

高麗尺や唐尺のような中国の尺度を設計上の規準としている古墳は、けっして少なくないが、馬絹古墳のように完璧に近く復元できる例はめずらしい。

ちなみに高麗尺(一尺=三五センチ)は、六世紀中頃日本に伝来し、唐尺はそれより約一世紀以上遅れて伝来・普及している。

従って馬絹古墳は唐尺使用という根拠からも、七世紀末から八世紀初頭頃に築造されたと考えるのが妥当であろう。

馬絹古墳のもうひとつの話題は、奥室の東壁から山色粘土による円形文様が発見されたことだ。

白色粘土は、奥壁正面の鏡石や切石接合面にも塗られていた。

円形文様は、装飾古墳にみられる文様との関題で、切石接合面の白色粘土は、高句麗などの古墳の石室に漆喰(しっくい)をぬる技術が発達しているところから、それとの相関性を論ずる根拠としておおいに話題を提供したのだった。

だが馬絹古墳は、これだけ立派な石室を残しながらも、肝心の副葬品がほとんど盗掘されてしまっていたため、被葬者像をいまひとつ鮮明にすることができないのが残念である。

湮滅(いんめつ)した古墳

宮崎中学校のすぐ近く、梶ヶ谷・末長・宮崎の各地域が接するところには、地元の人々が「宮崎大塚」と呼んでいる、墳丘径約二五メートル、高さ約五・五メートルの立派な古墳がある。

この宮崎大塚と西福寺古墳・馬絹古墳とは、所在する地籍こそ異にするが、地域的には極めて接しており、ひとつの古墳群としてのエリアを形成している。

そこで追究の手を過去の記録にのばしてみると、まだこの地域を中心とした周辺には数多くの、古墳がかって存在していたことがわかってきた。

地域の中心をとって、これを梶ヶ谷古墳群と総称しておこう。

湮滅してしまった古墳の中では、高津区梶ヶ谷五八七番地(現在の梶ヶ谷二-七-一一)ほかに存在した法界塚がよく知られている。

法界塚は、直径五○メートル余の範囲に三基の古墳群が集中しているところから、別に三ッ塚とも呼ばれていた。

そのうちの一号墳は、一九三〇(昭和五)年の発掘調査以前に、すでに墳丘を覆う封土はばかされ、天井石も全く取りのぞかれ、横穴式石槨(せきかく)が露出していたと報告されている(ただ、報告書の図から判断して、石槨というより横穴式石室と呼んだ方がよい)。

横穴式石室は、馬絹古墳と同じように三室に間仕切りされていて、奥行が五・九メートルもある大型のものだ。

石材の積みあげ技術は、馬絹古墳のそれとは多少趣を異にしつつも、整然と持ち送った見事なものである。

石室内からは、金環二、碧玉製小玉三、鞘尻一、海綿のように腐蝕した人骨と歯十数本が出土したというが、発掘調査以前に開口していた事情から判断して、おもだった副葬品はすでに盗掘されていたことであろう。

法界塚は十分ではないにしても、考古学的な記録が残されている。

そうした考古学上の記録とは別に、江戸時代末に編さんされた地誌『新編武蔵風工記稿』には、塚に関係する話題をずいぶんのせている。

たとえば、新作村の部分をひもといてみよう。

古塚 四ヶ所あり、一は村の南字田畑の上にあり、此塚六七年前農人誤て鋤を人しに、土崩れて坑開け、中より古陶器二つ徳利の如き形のものを出せり、其穴をのぞむに、上の方左右へ青石を建てるさら櫃の形なり、

(中略)一は村の南野川村の境にあり、弁天塚と呼ぶ、

(中略)塚の廻り二十八九間もあるべし、

(中略)是も内より徳利の状にて硝子の如くすき透り、其色いとうるはしきもの出しとぞ、一は同塚の東の方にあり、これも農耕の妨なりとて先年掘崩せしに、崇寧通宝の古銭あまた及び矢の根三寸ぽかりなるもの出たり、その数をびただしきことなりと云、又太刀四振長刀二柄、鎧のさねをよひ金具まはりの朽たるもの、冑の天空の金物の如きもの出たり、 (中略)一は字田畑の上にあり、これも甲冑の朽しものなりありしと云。(以下略) |

塚の伝承に関する風土記稿の記載に、どこまで信頼がおけるかということになると軽々しく判断はできない。

ただ、六、七世紀における梶ヶ谷古墳群の隆盛を想定するならば、風土記稿に記載のあるとおり、内部構造に石室(石槨=せきかく)をもつものがあったり、あるいは副葬品に土器や鉄鏃(てつぞく)・直刀(ちょくとう)・甲胄(かっちゅう)などが出土した古墳があったとしても、全般的様相としては十分肯定できることといえよう。

横穴古墳の出現

市域を流れる各河川に面する丘陵の裾部や中腹には、数多くの横穴古墳がある。

それらが築造された時期は、高塚古墳のそれより相対的に遅れた七、八世紀頃であろう。

横穴古墳は、数基あるいは十数基のグループで存在することを常とし、とくに中原区井田・蟹ヶ谷、高津区津田山・上作延・下作延、多摩区生田の諸地域では分布の密度が極めて濃い。

また最近では、多摩区王禅寺周辺に二〇基以上の横穴古墳のあることが、柿生(かきお)中学校生徒たちの調査によって確認された。

さて、久地(くじ)や下作延の横穴古墳は、江戸文政期の紀行文『百草紀行』の中にも見えており、こうした穴にむけられた先人の関心は古くからあったようだ。

変ったところでは、北原白秋が一九二九(昭和四)年、地元登戸(のぼりと)の青年団に求めに応じて作詞した『多摩川音頭』の中に、「酒は桝(ます)飲み、桝形山よ、山の横穴、ほらばかり」という歌詞がある。

桝形山との関係からみて、ここでいう山の横穴とは、生田の長者穴横穴古墳群をさしてのことであろう。

この長者穴については、『新編武蔵風土記稿』『江戸名所図会』にも由来が記されており、前書には「此山下に棚田あり、其両崖に十五六所の穴あり、土人(どじん)、是を長者の穴と云、口は狭けれども内は広し、今は山崩にあひて口狭(せば)みたり」とあって、すでに開口していて、内部の情況がよくしるされている。

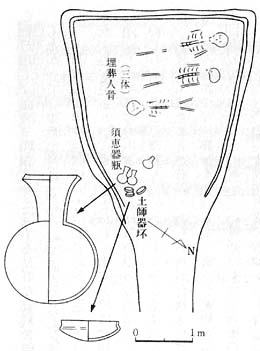

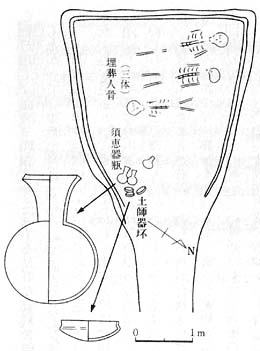

中原区井田の横穴古墳の一部は、一九五四(昭和二九)年の段階で発掘調査に着手され、貴重な成果をあげている。

そのひとつである金掘一号墳からは、右の図のように完全な形の土師器坏(はじきはい)三個と須恵器瓶三個が一括出土し、この坏・瓶三個に呼応するかのように、埋葬人骨も三体確認されている。

副葬品である坏と瓶の同数対応はすぐ近くの伊勢宮二号墳(坏一・提瓶一)、同三号墳(坏一・瓶一ほかに須恵器平瓶一)でも確認されている。

この偶然とも思えぬ数に、金掘一号墳の埋葬人骨とを重ねあわせて大胆に推理してみると、井田伊勢宮横穴古墳群では、(杯一=瓶一=埋葬人骨一)というような約束ごとでもあったのではながるうかとさえ思えてくるのである。

容器の中には酒が盛られてあって、黄泉の世界へたずさえていったのであろうか。

また、金堀一号墳に三遺体が認められたように、通常、横穴古墳に埋葬される被葬者は複数であることが多い。

ただ、横穴古墳の多くは発椒調査以前に開口していることが多く、従来、埋葬人骨に関する良好な資料を得ることは難しいとされてきた。

従って、複数の被葬者相互の関係を明らかにする決め手は、なかなか見つからないのであるが、大和市浅間神社西側横穴古墳群の例から見ると、横穴によって被葬者の年齢・性別等にかなりのかたよりが見られる。

このことから、横穴古墳は家族墓なり、と断定する従来の考え方は、多分に危険なものを含んでいると思われるのである。 |

井田の横穴 井田金堀横穴第一号墳

|

むしろ、こうした埋葬人骨のかたよりから見てみると、同じ集落で墓所を同じくする家の相互間には、家族の単位をこえた葬制のありかたが合意されていたのではなかろうかとさえ思えてくる。

しかし、この問題には、葬制をとおして、家とか家族とかいう、極めて人間社会にとって基本的な原理が問われているだけに、軽々しい推断は避け、今後の類例をまって慎重に判断すべきであろう。

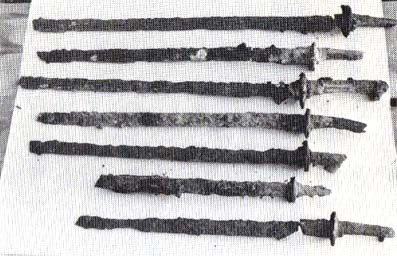

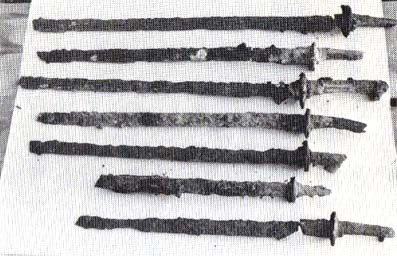

鋺と頭椎大刀

津田山周辺の横穴古墳からも貴重な資料が得られていて、副葬品は質・量とも他の横穴古墳群を凌駕(りょうが)している。

なかでも、久地(くじ)淨元寺裏横穴一号墳・下作延日向(さくのべひなた)横穴三号墳から出土した鋺(かまなり、銅製の椀)と下作延平瀬川隧道西横穴から出土した頭椎大刀(かぶつちたち)は十分注目にあたいする。

鋺は、本来、仏教文化の伝来に伴って現れたもので、東国の横穴古墳に葬られるクラスのものの手にあったとは通常では考えがたい。

事実、鋺の横穴古墳からの出土例は極めてまれなのである。

だが、この特異な存在も、飾大刀である頭椎大刀の存在を考えると納得がいく。

そのためには、順序として、頭椎大刀が出土した平瀬川隧道西横穴古墳そのものを説明しておく必要があろう。

まず、この横穴古墳からは、九遺体もの埋葬人骨が確認されているという事実を強調しておきたい。

すなわち、組合石棺二基にそれぞれ一体づつ(ただし、北側の石棺の敷石下から、臼歯・玉類が出土しているので、厳密には、石棺内は三遺体といえる)。

石棺と石棺のあいだからは、伸展葬(しんでんそう)による四遺体。

また、玄門部の左壁ぎわには座位葬による二遺体が確認されているのである。

横穴古墳に迫葬は常であるが、それにしてもおびただしい追葬の情景にはおどろかされる。

次に副葬品を見てみよう。

まず、完形の直刀が八本も出土し、しかもそれは鞁(さや)を抜いて壁面に立てかけてあった。

この情況を頭の中で描いてみよう。

鞁から抜かれた刀身は、ピカピカと妖光をはなつ。

それを八本も壁ぎわにたてかけてあるということは、そこには通常考えられているように、冥土に遺品をたずさえていくというおだやかな思想は稀薄で、むしろ霊にしのびよるものを積極的に排除していこうとする、極めて動的な思想がよみとれるのである。

このことは、鹿角製の鏃(やじり)一点を含む鉄鏃約二〇点という多量の戦闘用具が一緒に出土している事実と関連づけてみれば、いっそう鮮やかになってくる。

このほかに、耳環二、勾玉一、管玉二、小玉二一など、横穴古墳としては最高級の副葬品が出土している。 |

頭椎太刀 上から三本目。

平瀬川ずい道脇西横穴出土(新井清氏撮影)

|

問題の頭椎大刀は、直刀八本のうちの一本である。

ところで、頭椎大刀のような飾大刀は、本来、宮中の儀礼に用いられる刀であるから、その性格は畿内の政権と密接な関連のある氏族の首長クラスによって佩用(はいよう)された儀刀であるとされている。

従って、そのような飾大刀が、こうして横穴古墳から出土するということは、従来の古墳規模の大小や古墳形態であらわされる伝統的な身分秩序とは異なる、飾大刀で象徴される畿内政権公認の位階秩序が成立していたのではなかろうかという考えもできるわけである。

ちなみに、頭椎大刀は下作延の事例のほかに、東京都大田区塚越一四号墳など、多摩川下流域、鶴見川上流域の横穴古墳から四例も出土している。

さきに武蔵国造をめぐる内紛ののち、大和政権の屯倉が南武蔵に集中して置かれたことは述べてきたが、その安閑紀の記録と考古学的にみた飾大刀の存在とを対比してみると、大変示唆に富むものがあることは十分にうなずけよう。

古墳の線刻画

多摩区早野(はやの)の谷戸(やと)には、七つの溜池があり、地元の人々は「早野の七ツ池」とよんでいる。

そのひとつ、林ケ池近くの山林中から、一九七二(昭和四七)年五月、線刻絵画のある横穴古墳が発見された。

その横穴古墳の壁面に刻まれた絵画は、これから述べるように、早野地域を含めた谷本川流域の地域史研究上に貴重なヒントを与えてくれたのである。

まず、横穴古墳の構造と絵画の特徴から見てみよう。

横穴古墳の規模は意外と大きく、奥行き六・六メートル、奥壁高さ二メートルで、墓の入口前には、細く作られた墓道が続く。

古墳の内外からは、土師器・須恵器・刀子・金環・鉄鏃などの副葬品が出土し、それらの特徴から見て、古墳は八世紀初めに作られたものと推測された。

話題の線刻画は、奥壁に刻まれたものが図がらも鮮明で内容も豊富だ。

中央部を見ると、人物を描いた丸い縁どりの顔があり、その下方には、左から右へと一列棒状に走る馬五頭が描かれている。

その馬の進行方向には、頭部にかぶりものをつけた人物が太い線刻のタッチで描かれている。

では、次にこの線刻画の検討に入ろう。まず、線刻画が古墳築造当初から描かれていたものか、あるいは、後世における単なる落書きか、という点について――。

結論としては、線刻画を特徴づける絵画技術が、古代のそれによく共通しているところから、築造にあわせた線刻画と判断された。

中央部の人物画を例にあげて説明すれば、蛾眉(がび)と称される太くて長い三日月形の眉、切れ長の目、不細工なかぎ鼻、きつく結んだ口もと、逆三角形にのびたあごひげなどがそれにあたる。

これらの特徴は、奈良・平安時代の墨書人面(ぼくしょじんめん)土器の人物画や、正倉院におさめられている「布作面」(ぬのつくりめん)の表情に極めてよく似ているのである。

人物画とならんで、馬五頭の図がらにも注目しておきたい。 |

古墳の線刻画、馬に人物が乗っている

(早野横穴古墳。小池汪氏撮影)

|

馬は、前・後肢を逆「く」の字状に折り、たてがみと尻尾が強調されて描いかれ、あたかも草原を疾走する野性馬の漂いに満ちあふれている。

よくみると二頭目には、人物の騎乗が確認できる。

古代の牧場

この草原を疾走するかのような馬の群れから連想されたのが、牧であった。

事実、『延喜式』(えんぎしき)には、武蔵国に四御牧(みまき)――石川牧・牛川牧・由比牧・立野牧――が置かれたと記されている。

御牧とは、朝廷の直轄牧場のことで、甲斐・武蔵・信濃・上野の四国三二か所があてられ、そこでは四歳以上の馬を調教し、優駿は朝廷に貢進し、それ以外は駅馬・伝馬にあてられていた。

さて、武蔵四御牧のうち、石川牧については、都筑(つづき)郡高田郷に石川という地名があるところから、そこが石川牧の所在地かおろうと考えられてきた。

この説は、吉田東伍らの著名な学者によって早くから説かれていたもので、今もって訌正の必要はないとされている。

現在の行政区画でいうならば、横浜市港北区元石川あたりである。

ここで、話題を早野にもどそう。線刻された人物を馬の群れの解釈のひとつとして、まず牧との関連が考慮されたということは記してきたが、四御牧のうち具休的に関連が考えられるとすれば、石川牧であろう。

だが、横浜の元石川と川崎の早野を結びつけることには、奇異を感じられるかもしれない。

しかし、この両者は現代の行政区画こそ異にするものの、地図を見ればわかるように、地理的には約三キロメートルしか離れていない比較的近い距離にあることに気づくのである。

こうして、地域的な問題はある程度解決できた。次の課題は、両者の時間的な関連性だ。

つまり、『延喜式』でいう牧は、早野横穴古墳の時期にくらべると相当年代が経過したころの歴史事実であるから、簡単に両者を結びつけるわけにはいかないのである。

そこで、さらに古い文献史料をたぐってみる。

そうすると、御牧設営以前に、多摩・都筑・橘樹の三郡によって編成された多摩軍団の存在が浮かびあがってきた。

おそらくその軍団維持のためには、当然馬を定期的に供給する牧が必要であったと考える。

その牧の候補地としては、三郡の地域的バランスや地理的環境などを考慮すると、早野を含む周辺こそ、その第一候補と目されるのである。

つまり、元石川・早野を含む地域に石川牧が置かれた背景には、かって多摩軍団の牧がそこに存在し、十分機能をはたしていたことが中央に評価されていたという事実があったのではなかろうかと考えられるにいたったのである。

こうした推論にたてば、多摩軍団用の牧――石川御牧こそ、早野を含むぽぼ同一地域に展開した一続きの歴史的展開であると判断できよう。

従って、早野横穴古墳の被葬者(ひそくしゃ)は、多摩軍団の牧に関連したような人物ではなかろうか。

おそらく叙情的な牧馬の図がらを奥津城(おくつき)に刻んで、被葬者へのなぐさめの心を捧げたものなのであろう。

さて、こうした早野横穴古墳をもとにした一連の考えは、正直なところ推測の域を出ない部分が多い。

だが、その推測を考古学的に裏付ける資料が、早野の土地を四キロメートルほどさかのぼった鶴川遺跡群にあることがわかった。

そのひとつは、カゴ山横穴古墳群のⅡ区七号から発見された線刻画だ。

それには早野横穴の線刻画にくらべればはるかに椎拙であるが、図がらとしては、馬と人物二人が描かれていたのである。

二つには、鶴川遺跡H地点から発根された九列の角柱穴である。

その角柱穴は、六〇×四〇センチ前後の長方形で、深さは四〇と五○センチ、穴底はかたく搗(つ)きかためられていたという。

角柱穴は、ほぼ千鳥がけに配列されているので、その利用にあたっては、柱間に横木を渡して固定したものと推測された。

そこで、この遺構こそ牧に付随する繋飼場(けいしば)でなかろうかと推測されたのが、牧研究の第一人者一志茂樹博士である。

三つには、H地点の東側小谷には、柵列の方向に向けて一段と切りさげられた幅二〇メートルほどの面があり、あたかも馬の追いあげに都合のよいようになっているという地形上の証拠である。

そのほかにも、谷に面して馬寄せ場と推測できる「コ」の字状の切りこみが三か所確認されている。

いずれにせよ、町田・川崎・横浜の市境が複雑に錯綜する鶴川・早野・元石川地域周辺は、長く樹枝状にのびた丘陵とその間を埋める谷が鋭く切りこまれていて、天然の地形そのものが牧場の地に適していたという利点を見のがすことはできない。

日本民俗学の父、柳田国男は、晩年、多摩丘陵の散策を好み、そのおり、丘陵の尾根筋に道が多いのは、放牧された馬を見渡すためである、というような話をしたという。

早野横穴古墳の人物や馬の群れの線刻画を前にした時、またひと味ちがった巨人の話を思い起して興味をそそられるのである。

2 考古学からみた律令時代の川崎

top

七世紀中葉、大和朝廷による大化改新の断行によって、在地の豪族が一手ににぎっていた土地・人民は公地・公民となり、国家による一元的な支配の構造ができた。

律令体制の幕開けである。

これによって川崎の市域は武蔵国に含まれ、国府が現在の東京都府中市に置かれた。

国府には、中央の官僚が国司として派遣されてきた。

国はいくつかの郡にわかれ、郡を総括する郡司には、もっぱら在地の有力者が任用された。

郡の役所が郡家(ぐうけ)である。こうした律令体制は、一〇世紀初頭まで続いた。

これらは、まさしく重大な時代潮流を物語るものであるが、しかし考古学資料などにもとづいてその具体相をたどるとなると、なかなか容易なことではない。

だが、近ごろ、これらに関して問題提起のできるような資料を散見するようになったので、次項の文献資料を主とした奈良時代の記述とは、多少重複するところがあるが、そのあたりの資料紹介から入ることにしよう。

古代武蔵の穀倉

遺跡地図でも明らかなように、川崎の遺跡のほとんどは丘陵地、すなわち洪積台地上に存在する。

しかし、古代人が躍動した舞台は、丘陵下の沖積地にも存在したはずである。

ただ現在では、冲積地の市街化が完璧に近く、そのため古代人の足跡をたざることがほとんど不可能になってしまっている。

しかし、資料を丹念にあされば、研究のきっかけはつかむことができよう。

そうしたおり一九七三(昭和四八)年、中原区宮内の常楽寺境内から古墳時代の上器六点の出土があることを知った。

それらの土器は、四~六世紀のものであった。

この発見を機会によく調べてみたら、宮内からの古代遺物の出土は、今回がはじめてではなかった。

一九五六(昭和三一)年には、坂詰秀一氏が宮内から出土したという六世紀後半の土師器を学術雑誌上に紹介されていた。

また、宮内在住の清水頼治氏宅には、一九五○(昭和二五)年、多摩川の旧河道に面する河川敷から掘り起したという完形の土師器一点が保管されていた。

隣の島田豊作氏宅には明治末年に宮内の畑地から採集したという勾玉一、剣形石製模造品二が所蔵されていた。

常楽寺には、春日神社背後の禁足地から出土した可能性がある硬玉製勾玉一が所蔵されていた。

そこであらためて冨内地区の地形を見てみよう。

一八八一(明治一四)年発行の陸地測量部製作の地形図を見たところ、宮内地区は多摩川によって裾野を洗われながらも、標高八~一一メートルをはかる自然堤防上に位置していることがわかった。

だから、断片的な資料とはいえ、これだけの古代遺物が残されたのであろう。

そこで類例を求めて視野をひろげてみた。

そうすると、東京東部低地の荒川沿岸には宮内に類似した地理的環境があって、そこからも古代遺物が出土していることがわかった。

おもしろいことに、そこから出土する土師器も、宮内同様四~五世紀のもので、それと共に石製模造品が多量に出土しているのである。

こうした古代遺物の存在は、多摩川なり荒川なりの水利の恩恵をうけながら、後背湿地を利用した初期の農耕が定着した何よりもの証拠であろう。

おそらく、石製模造品などの祭祀遺物には、河川がもたらす自然の営力に対し、村人の期待と畏敬の情念がこめられていたはずだ。

考古学的に証明された宮内の村人の素朴な農耕祭礼と関連づけて想起されるのが、条里の制の存在である。

いうまでもなく、律令国家の土地制度の根幹は、班田収授法法にあった。

ところで、関東地方の条里遺構を見てみると、各国の国府所在地にわりあい近接している。

おそらく条里の整備が中央の政治権力の浸透と相関しあっていたからであろう。

そうした大勢に反して、南武蔵では、国府の所在した府中周辺にも条里は存在するものの、主体をなしたのは、多摩川下流域右岸の中原区市ノ坪周辺であった。

市の坪という地名は、条里の基本構造である「一の坪」に由来する。

現在の市の坪の周辺は、人家が密集し、条里の景観をさがすことはほとんど困難になってしまった。

市域では高津区久本字オシドリケ町の条里が、かろうじて古い学術雑誌上の記録に残されているのみである。

このように見てくると、多摩川下流の高津区・中原区は、武蔵国にあっても豊かな穀倉地域として重視されていたことがわかる。

とくに宮内地域とその周辺では、自然堤防に接するようにして条里が展開していたと推測される。

ところで、これと全く類似した歴史地理的環境が、荒川流域の浦和市大久保付近で復元されている。

そこでは、宮内同様、自然堤防上に土師器・須恵器が散布するだけでなく、高塚古墳の存在も確認されているのである。

ひるがえって宮内地域で古墳の存在をさぐってみたら、バス停「黄金塚」は、その名が示すとおり高塚古墳の名残りであることが地元の人の話で確認できたのである。

宮内地域とその周辺では、すでに市街化がすすみ、かっての田園景観をかいまみることはほとんど不可能となってしまったが、浦和市大久保付近の徴高地形と条里の制の相関復元図は、宮内周辺で失なわれた古代の歴史地理環境をかなり的確に示唆してくれているものと考えてよいであろう。

藤原氏と春日神社

宮内の歴史を語る時、常楽寺と並んで鎮座(ちんざ)する春日神社の歴史も見すごすことはできない。

先に、常楽寺所蔵の硬玉(こうぎょく)製勾玉(まがたま)が、実は春日神社背後の禁足(きんそく)地から出土した可能性があることを記してきた。

元来、古社と玉類との縁は深く、その例として、物部氏一族が奉祭した奈良県天理市石上(いそのかみ)神社の禁足地から、硬玉製勾玉・管玉・棗玉類が多量に出土したことはよく知られている。そこで、春日神社の歴史をさぐってみよう。

現在、春日神社には、県重要文化財に指定されている一四〇三(応永一〇)年銘の青銅製鰐口がつたわっている。

その銘文によって、稲毛荘はその本所を摂関藤原氏とし、それゆえ藤原氏の氏神である奈良春日社が、荘の鎮守として宮内の土地に勧請されたことを教えてくれている。

その時期も、検注目録によって、一一五九(平治元)年を上限としていることが確認できる。

一般的にいって、水を支配する川の神に祈りをささげた素朴な祭祀と斎場である社殿とは、歴史的に連続するものと考えられている。

こうした種々のことをふまえて、宮内周辺地域にそくした整理をしてみよう。

まず、常楽寺境内をはじめ、宮内各地から出土した土師器や石製模造品の存在から、そこに初期農耕集落の定着と素朴な祭祀の芽が息吹いたことは確認できた。

おそらく律令体制下では、中原区宮内の初期農耕の定着をよりどころにして、高津区久本、幸区市ノ坪を結ぶ一帯の沖積地に条里の制がしかれ、豊かな穀倉地帯をなしていたはずである。

こうした背景と、藤原氏が荘の鎮守をこの地に勧請したことは、おそらく無関係ではなかったであろう。

しかもその時期は、史料による一二世紀より古く、政策的には宮内で芽生えた原初の祭祀の系譜を巧みに組みこんだものであったと推測できないであろうか。

春日神社背後の禁足地から出土した可能性を秘める硬玉製勾玉の存在も、こうした歴史背景を考慮すればけっして不相応ではないのである。

そもそも禁足地とは、古代にあっては神域というよりも凶域――すなわち、田を作り、樹を切る場合に神の祟りを恐れて祀った空間――であって、社殿成立以前の自然崇拝の対象と考えられていたことも重要な視点としてあげておきたい。

こうして、ささやかな資料もそれをつなぎ合せることによって、地域史を構造的に解く有力なヒントとなりうるのである。

影向寺寺域の発掘

高津区野川東耕地の高台に影向寺という古刹がある。 ゛

寺の縁起はいう。聖武天皇の治世、七三九(天平一一)年、光明皇后は重いご病気で悩んでおられた。

ある時天皇は、夢枕に武蔵国橘樹(たちばな)郡橘里に霊石のあることを知られ、さっそく翌年(七四○年)、影向寺を建立し、高僧行基(ぎょうき)をつかわして祈願させたところ、皇后の重いご病気もすぐに快癒された、と。

事実、境内から出土する古瓦には、奈良時代最盛期のものもあって、創建が縁起にある時代に近いことは従来から指摘されてきた。

そして法燈は絶えることなく、いまに継承されているのである。

こうした影向寺に関する歴史的変遷は、三輪修三氏が『影向十小誌』(影向与刊)に詳しくまとめられているのでそれにゆずることにし、ここでは最近の発掘調査成果などを紹介しながら、創建時前後の様相をさぐってみたい。

影向寺の歴史を考古学上の関心事として注目したのは、大場磐雄・三輪善之助両氏が最初であろう。

三輪善之助氏は、影向寺境内から採集された鎧瓦二枚と文字瓦を鮮明な拓本をつけて学術雑誌に紹介し、鐙瓦は、奈良期、文字瓦の「都」は、都築郡からの寄進を意味していようと、その問題点を的確に指摘されたのである。

また縁起でいうところの霊石にあたる影向石については大場・三輪両氏とも、塔心礎であろうとされていた。

このように影向寺を対象とした学術上の関心は、すでに大正期からそそがれてきた。 |

影向寺(ようごうじ)の薬師堂

県重要文化財。

|

ただ、それを科学的に発掘調査する試みになぜか実行されなかった。

そうしたなかで、一九六七(昭和四二)年刊行の『川崎市史』で、古江亮仁氏は影向寺の性格論に触れ、寺は橘樹郡の大領などの建立によるものであり、寺名も創建時には郡名を受けて「橘樹寺」とでも呼ばれていたのではなかろうか、と主張された。

これは、戦後における影向寺研究上の代表的見解として重視される。

そして、昭和五○年代に入って、ようやく計画的な発掘調査がなされるようになった。

一回目は、影向寺墓地裏の畑地が発掘調査された。この時の最大の成果は、三尺角(約一メートル)の掘り方に、八寸(約二四センチ)の柱を建てたと思われる掘立柱八本が発掘されたことだ。

この八本は、東西に四本、南北に二本づつ整然と並ぶ。

柱間は、東西六尺六寸(約二メートル)、南北三尺三寸(約一メートル)をはかる。

掘立柱が掘られた時期は、柱の根締めに奈良朝の影向寺瓦が使用されていたので、奈良朝もしくは、それ以降のものと考えられている。

また、この掘立札が掘りこまれた上面からバックル状金具一点が出土して注目された。

二回目の発掘も影向寺裏畑地の一部を対象にして実施された。この時は、影向寺創建時前後の竪穴住居址が集中的に発掘されている。

また、一軒の平安時代の竪穴住居址では、カマドの両袖に影向寺の布目瓦を利用していた。

ここで想起されるのが、八七八(天慶二)年九月二九日、相模・武蔵に大地震があり、公私屋舎(おくしゃ)全壊のむねを記した『類聚国史』巻一七一の記録である。当然、影向寺も甚大な被害をうけたことであろう。

カマド袖に瓦が使用されている竪穴住居址は、あるいはそうした非常時や寺の再建時に功績顕著であった者とか工人の家などであるのかもしれない。

その後、影向寺の調査は境内に重点が置かれる。たとえば、縁起でいう官石・影向石か塔心礎であるうということはすでに大場・三輪両氏によって指摘されてきたところであるが、発掘調査の結果は、期待どおり塔建築に伴うところの版築(土をつきかためてつくった基礎部分)の状況を明らかにしてくれた。

橘樹郡家か?

また、境内の阿弥陀堂予定地の事典調査では、掘立柱建物址一棟が発掘されている。

調査を担当された竹石健二氏のご教示によれば、建物址は五間×二間の立派なもので、しかも掘り方の埋土は、黒褐色土とロームブロックで版築状の堆積をしていたということである。

建物址の時期の確定は出土遺物がないので難しいが、掘り方埋土の版築技術から見て、奈良朝の可能性はあるという。

それと共に注目されることは、現在の影向寺薬師堂がほぼ南北を指しているのに対し、掘立柱建物址の長軸は、北西-東南を指している点だ。

なぜならば、もし影向寺の創建時、もしくはそれ以後に関連する建物であるならば、当然、遺構群の方角は統一されると考えられるからである。

その意味から、この掘立柱建物址が投げかける問題は小さくない。

掘立柱建物址の発掘事例は、最近各地であいついでいる。

とくに掘立柱建物址は、竪穴住居址とは明らかに成造原理を異にしていて、建物外観は平地に床をもち、壁が垂直に立ちあがり、高い軒を有する。

従ってこの新らたな建築技術は、特定の技術者集団による独占の形をとっていたであろう、と考えられるにいたった。

それゆえ、政治・経済力にすぐれた集団においてのみその建物は実現した。それだけではない。

奈良法隆寺下層の掘立桂建物址と斑鳩(いかるが)宮、京都正道遺跡(掘立柱建物址集落)と久世郡家がさしたる時間差をおかずに造営されているところから考えると、官衙(かんが)や宮殿の造営といえども、実はそうした有力な集団との政治的・経済的な関連があってこそ実現したのであろう、と推断されるにいたった。

こうした見解を、影向寺の創建前夜と関連づけて考えてみよう。

さきに、影向寺の創建には橘樹郡の郡司クラスの関与があったのではなかろうか、という古江亮仁氏の見解を紹介したが、そうした想定にたてば、橘樹郡家もしくは官人の居宅が影向寺周辺の台地に存在していたとしてもすこぶる理にかなう。

ちなみに、橘樹郡家の所在地については、現在、影向寺周辺説と子母口(しぼくち)の橘樹神社周辺説がある。

郡家が郡名と同じ郷におかれる傾向が強いことからして、両説いずれをとるにしてもその確率は高い。

ただ、橘樹神社周辺の発掘調査はまだ全く着手されていない。

その点、影向寺境内からは立派な掘や柱建物址などが発掘されているうえ、バックル状金具など、本来、官人が位階を表わすために身につける遺物が出土しているのは単なる偶然であろうか。

いずれにせよ、郡家というからには、正倉・舘・郡庁・厨屋(くりや)の四群の施設があり、そこには在地有力者から選ばれた郡司――大領(だいりょう)・少領(しょうりょう)・主政(しゅせい)・主張(しゅちょう)――がいて、郡を治めていたわけである。

影向寺・橘樹神社境内はもちろんのこと、その周辺台地一帯の発掘調査に深い関心がよせられるのも、こうした厳然たる理由があるからである。

寺尾台の八角円堂

多摩区菅に、日本住宅公団が住設した寺尾台団地がある。

この団地内の公園のひとつに、河原石で縁どった奇妙な土壇(どだん)が復元されている。

これは、団地造成に先がけて発掘調査されたお堂――寺尾台廃堂址と呼ばれていた――の基壇部分を復元したものである。

遺跡は、海抜七五メートルの山林中にあって、過去三回にわたって発掘調査がなされた。

調査の結果、基壇はローム面を三○センチほど掘りさげ、そこよりロームと旧地表である黒土とを交互に版築(ばんちく)とした掘りこみ基壇であることがわかった。

基壇上縁の直径が約九メートルであるから、推測される堂宇(どうう)は小型である。

|

八角堂基壇 寺尾台団地の公園内に復元された。

|

そして、ここの基壇を特徴づけていることは、その平面形が八角形である点だ。

ということは、基壇の上に建てられた堂宇も八角形であるということになる。

八角形の建物というと大変奇異な感じをもたれるかもしれないが、法隆寺東院の夢殿は、八角円堂の典型として著名である。

現存する法隆寺夢殿や栄山寺(奈良県五條市)八角堂は奈良朝のものであるが、寺尾台の八角円堂は、古瓦の様式特徴から見て、平安時代初期に建築されたものであろう。

一般的にいって、八角堂は八世紀以降、墓とは別に故人の供養堂として定着したものであるとされている。

しかし、寺尾台の八角堂の場合は、人里離れた山林中に堂宇のみがひっそりと建立されていたわけであり、静寂なあたりの景観は想像にかたくない。

おそらくは、八世紀以降、西国から浸潤してきた火葬風習を採用した結果、それらの霊をなぐさめる供養堂=八角円堂が必要となり、それを清浄性と神秘性に富んだ寺尾台の山林中に求め、信仰の場としたのではなかったろうか。

多い骨蔵器の出土

火葬の風習が、市域に仏教が伝来した奈良・平安時代に一部で普及した。

当然、その時代的背景からして、すでに記してきた影向寺や寺尾台廃堂址などとも直接・間接に関連しあう歴史現象であったことであろう。

しかし、くわしい相互の関連性になると十分証明できない。そこでここでは、骨蔵器に焦点をあてて、その特質を述べていくこととする。

まず、川崎市域からは、火葬した骨を収めた容器(火葬骨蔵器)がすでに五〇個近く出土していて、東国においても極めて特異な地域であることを強調しておきたい。

なぜかというと、往時の一般人は、ごく簡単な土壙(穴)を掘ってそこに埋葬したり、あるいは河原を葬地として、集中的に死者を放棄していたと推測されているからである。

つまり、火葬は、仏教思想を真に理解しえた、ごく限られた人々によってのみ実修されたものと考えられている。

それでは市域における骨蔵器の分布を見てみよう。

そうすると、五反田川や有馬川などの小河川流域に集中する特徴が判明し、とくに後者の川筋にあたる野川・有馬地域からは市域の五〇個中の三〇個が出土しているのである。

この中には、注目すべき資料が数多く含まれているので、次にそれらの一部を紹介する。

まず、高津区野川南耕地から出土した須恵器(すえき)骨蔵器と鉄板墓誌(ぽし)と思われるものの存在から触れておきたい。

薬壺の形をした骨蔵器には灰釉(かいゆう)がかかり、美術品としても逸品であるが、最大の話題は、それに伴って出土した鉄板の存在だ。

一時、新聞紙上をにぎわした太安萬侶(おおのやすまろ)の銅板墓誌は、長さ二九センチ、幅六センチであったが、野川の鉄板も長さ三一・二センチ、幅七センチほどで、サイズとしてはよく似ている。ちなみに、これまでに発見されている墓誌のうち、短冊型をした船氏王後(六六八年)、山代真作(七二二年)、小治田(おわりだ)安万侶(七二九年)のものは、みな長さ三〇センチ前後、幅六センチ前後であった。

この形態の一致は偶然とは思えない。

そこで考えられるのが、馬絹古墳のときに触れた一尺=三〇・一センチとする唐尺の存在である。 唐尺で換算すれば、野川の鉄板は、一尺×二寸ということになる。

また、野川の例では、骨蔵器・鉄板と共に鉄釘が一三本も発見されている。 |

骨蔵器と鉄板墓誌 野川南耕地での出土状況

(持田春吉氏撮影)

|

おそらく、木頭 (棺)に格納して丁重に埋葬したものであろう。

ところで野川の例のように、骨蔵器に鉄板製の墓誌が伴って出土した事例は、これまでに京都・徳島・熊本・奈良で五例ほどが報告されている。

このうち、熊本県狐塚出土の短冊形の鉄板墓誌は、木製の台に固定して副葬されていたという。

また、奈良県横枕の火葬墳墓に伴って出土した鉄板墓誌には、石帯六点が載せてあった。

石帯は、当時の官僚が位階の証として着用していたものであるから、鉄板墓誌を伴う被葬者の一部には、相当有力な官僚がいたと推理しておきたい。

また、高津区有馬から出土した、三本の獣脚付骨蔵器も極めて特異な存在だ。

最近、東京都昭島市からも類例が出土している。

獣脚付獣面は唐の時代に完成し、有馬の例のような獣面のない獣脚は、その流れをくむものであろう。

とくに昭島市から出土した獣脚付骨蔵器は、八角形をした石櫃に収納されていた。

この八角形石櫃の思想が、すでに記した多摩区寺尾台廃堂址の八角円堂に通ずることは、説明するまでもないであろう。

骨蔵器の被葬者

高津区菅生(すがお)の潮見台遺跡から出土した骨蔵器には、わが国最初の貨幣である和銅開弥が一枚収められていた。

その目的はなんであったろうか。

一九七九(昭和五四)年一一月、福岡県太宰府町の宮ノ本遺跡から鉛に墨書された平安時代初期の買地券が発見されたことが報道されたが和銅開跡の副葬も同じように死者が冥界で墓所を買う代金としてたずさえていったものであろう。

この和銅開弥は、平城宮造営事業の財源にする目的で、七〇八(和銅六)年に鋳造され、発行当初(七一一年)は、和銅銭一文で穀六升が買えるほどの価値があったのである。

もうひとつ、注目しておきたい副葬品をあげておきたい。

それは多摩区生田から出土した骨蔵品におさめられた鹿角製刀子柄(とうすえ)だ。

刀子柄とは、字義のとおり刀子(とうす、いまでいう小刀)につける柄のことで、その材が鹿角で作られている。

鹿角製刀子柄の好例は、朝鮮の金海貝塚、熊川貝塚にもあり、近くでは横須賀市なたぎり遺跡からも発掘されている。

しかし、生田例のように骨蔵器から出士した場合は、次にあげる理由からして問題の焦点はぐんとせばまる。

律令体制下の役人の多くは、「刀筆の吏」と呼ばれ、仕事はもっぱら文字を書くことにあった。従って、筆・墨・硯などは、彼らの必需品である。

加えて、紙が普及する以前であったため、文字は木簡といって木製の板に墨書した。問題は、文字を書きそこねた時とか、新らたな事項を書き加える時だ。

その時は、刀子て板を薄くけずって再度使用した。

だから、刀子は現代流にいえば、消しゴムということになる。

従って、刀子柄を副葬した生田例の被葬者は、ほぼ間違いなく刀筆の史であろう。

しかも、骨蔵器内の火葬骨を鑑定した専門家の判断も、成人で男性(的)であるということであるから、そうした考古学上の推測とも見事に符合するのである。

さて、ここで被葬者の性別が骨の鑑定結果から推定された火葬骨そのものも十分に分析しておく必要がある。

このほど産業文化会館に所蔵されてきた一六個体の火葬骨を形質人類学者に鑑定してもらった。

その結果、性別では男性(的)五、女性(的)四、不明七、ということで、男女があいなかばしていた。

年令別では、五~六才の若年骨一、思春期前後の七月年骨一、青年~成年骨五、成年骨九であった。

この性別・年令別に見た分析結果は、正直なところ意外であった。

というのも、火葬骨蔵器の被葬者は、官僚や僧侶などのごく限られた一部の知識層のみに普及したものであるという、固定的な概念ができあがっていたから、これまでの考え方からすれば、女性骨や若年・青年骨の存在は、余りありかたくないことになる。

火葬骨のこうした事実は、野川・有馬地域に集中する骨蔵器が、本来的には三~七割でひとつの「群」をなしているという事実と関連づけて考えれば、問題解決の道はひらける。

つまり骨蔵器が、ある一定空間をもって等間隔に埋葬されるということは(その典型例が、横浜市港北区寅ケ谷遺跡で発掘されている)、そこに常緑樹を植え、家族墓として外部に知らしめていた可能性がある。

家族墓であるならば、性別・年令別にバラエティがあってもいいわけである。

ただこの場合は、家族として篤い仏教教理への帰依(きえ)があったという前提が必要となる。

これがなければ、若年骨や女性骨の火葬などはありえないからである。

渡来人の定住地か

これまでは、考古学上の資料をもとにした火葬骨蔵器の素描(そびょう)である。

一方、古い文献史料の中に、これらの事象に関連しあうかとも考えられる箇所がある。

そのへんを一、二触れておこう。

『三代実録』の八七二(貞観一四)年、武蔵国橘樹郡の人で巨勢朝臣(こせのあそん)屎子(くそこ)が位(くらい)二階に叙せられたという簡単な記録がある。

これだけでは、なんの謎も出てこないのであるが、武蔵国府に目を向けると、国司として派遣されてきた官僚の中に「巨勢」の姓が散見できるという興味深い事実がある(巨勢池長・巨勢公成。ともに従五位下)。

もちろん、国司の巨勢氏と巨勢屎子がいかなる関係にあったかはわからない。

また、武蔵国橘樹郡に国司と姓を同じくする巨勢一族が属住していたことほ間違いなく、その橘樹郡に火葬骨蔵器(こつぞうき)――それも獣脚付骨蔵器や鉄板墓誌を伴うような一級品が集中することとははたして無縁であったであろうか。

興味をひく課題である。もうひとつ、重要な史料がある。

『続日本紀』の七六六(神護景雲二)年、武蔵国橘樹郡の人飛鳥部(あすかべ)吉士五百国(きちしいほくに)は、隣接した久良岐(くらき)郡(横浜市)で白雉(はくじ)をとらえて朝廷に献上し、従八位下を与えられて表彰された、とするものである。

吉士(志)を名のる氏族は、百済系渡来人で、はやくから日本に渡来していたことは、すでに知られていた。

従って、少し大胆に推理すれば、南武蔵に入植した飛鳥部吉士が、彼らの故郷の葬制である火葬骨蔵器を採用したとしても、少しも矛盾しないであろう。

加えて、野川・有馬地域の火葬骨蔵器の「群」が多分に家族墓的であるという考古学的な様相も参考にしておこうとおもう。

こうして、伴出する副葬品などから見てくると、被葬者の一部には官僚が含まれているようであるが、半面、火葬骨の分析結果や骨蔵器の「群」としての様相は、多分に家族墓的であるといえる。

こうした考古学上の成果は、橘樹郡における巨勢氏や飛鳥部吉士の居住を伝える古文献の史料とも一応は符合しているといえよう。

いずれにせよ、「庶民亡時、収埋於地」(薄葬令=はくそうれい)、あるいは、河原に死体がぷかぷか浮かび、山野に髑髏が投げすてられていた奈良・平安時代の社会情況下にあって、本方域を中心とする南武蔵の一角に火葬骨蔵器が極めて濃密に分布する事実は、おおいに注目されよう。

3 奈良時代 top

住居跡の示すもの

一つの興味深い問題がある。すでに紹介したように、一九七六(昭和五一)年春、川崎市は高津区野川の影向(ようごう)寺に隣接する裏手の耕地を発掘した。

残念ながらこの発掘では影向寺関係の遺構は確認されなかったが、弥生時代から奈良時代にわたるいくつかの住居跡が現れ、同地がかなり長期にわたる我々の先祖の生活の舞台であったことが判明した。

その数は、弥生時代二基、古墳時代一四基(鬼高(おにだか)・真間(まま)期)、奈良時代一基(国分川)の計一七基である。

弥生、古墳時代の住居跡は全体にその規模が大きく、まわりには周溝をもち、柱穴も所定の場所に正確に穿(うが)たれ、しっかりと掘り込まれており、出土土器類も豊富で、これらの状況から判断すると、この時代の人々の生活が、かなり豊かであったと推定される。

これに対し、奈良時代の住居跡は、一口にいって大変粗末なものである。

その規模は小さくなり、周溝は略され、家屋の支社を埋め込む肝心の柱穴もみられない。

前代にはかまどの脇に設けられていた貯蔵穴もなくなり、土器もわずかに坏(つき)が数枚出た程度であった。

以上によって後者の住居に住んだ者は、前者の人々に比べ、かなり貧しい状況におかれていた、と考えられる。

しかもこの一例は、たまたまこの発掘にのみ現れたものではなく、実は極めて広くみられる現象であることが指摘されている(河出書房版『日本の考古学』V「集落と共同体」)。

すなわち、古代統一国家の完成する奈良時代に入ると、その政治支配の下におかれた庶民の生活が、前代に比較し、かえって逼迫(ひっぱく)してきたと考えられることである。

このことは何を意味しているのであろうか。

考えられるのは、律令制による国家支配が徹底し、それによって収奪がよりきびしくなったことである。

しっかりした柱を建て、茅で屋根を葺き、多くの土器を使って生活を営む。

これは庶民の当然の願いであるが、かならずしもそれが許されない時代であったということである。

律令政治のもとに開花した東大寺大仏に象徴される奈良の都の文化は、実はこのような全国の農民たちの貢租と労力の結集によって成っていたのである。

往復四五日の旅

子供たちが修学旅行で一度は訪れる奈良、当時の都である。

実は遠い過ぎし日、市域の農夫たちも年貢納入のため、交替で毎年はるばる都まで苦渋に満ちた旅をしていた。

東大寺の近くに有名な正倉院がある。ここには聖武(しょうむ)天皇遺宝など、数多くの当時の資料が保存されているが、わが橘樹郡橘郷の人、刑部直国当(おさかべのあたいのくにまさ)が調・庸として納めたことを記す墨書のある白布が伝わっている。

貢納者の名と立会った役人の名を記した簡単な銘であるが、市域に生きた一農夫の貢納の事実を伝える讚重な資料であるから、全文を掲げよう。

武蔵国橘樹鄒橘郷刑部直国当調庸布壱端 主当

国司史生正八位下秦部美口男口 天平勝宝八歳十一月

郡司口領外従七位下口口直口

口=判読不可能な文字 |

彼が納めた布は一端、すなわち幅二尺四寸のもの四丈二尺である。

貢納物は武蔵国の国衙(こくが)で役人の検査を受け、国司・郡司が署名する。

「賦役令」に「其れ運ぶ脚は均しく庸調の家に出さしめよ」とあるように、倹査済みの調・庸物は、農民の手によって都まで扣送された。

さきの白布に「トー月」とあるのは偶然のことではない。

武蔵国の場合、その納期が一二月三〇日までと定められていたからである。

市域の農民は陽の短くなった晩秋の数日、野宿を重松部への旅を急いだのである。

当時、市域から奈良までどのくらいの日数を要したろう。

平安時代になってからのものであるが、『延喜式』に武蔵国府より上り二九日、下り一五日と計算されている。

上りに日数を要するのは坦送する貢納物のゆえである。

当時駅制はそれなりに整えられており、駅舎の設置もあったが、貢納運搬の農夫たちはそれらの恩恵を受けることができず、旅中の衣類、寝具、食糧などすべて自弁であった。

このため飢死病死するものが続出し、朝廷はやむをえず各駅での食事供与を許している。

防人の歌

しかし、奈良時代の農民たちは、例えば近世・近代の農民に比較し、旅をすることが多かったと考えられる。

調・庸の連搬は年一度定められたものであるし、農夫が国家から課せられる徭役(ようえき)というのは、実に様々であり、北九州へ三年任期で赴く防人(さきもり)、都の警備にあたる衛士(えじ)および仕丁(しちょう、任期一年)、国司の命によって国内の土木事業などにあたる雑徭(ぞうよう、これは年間最高六〇日におよんだ)等がある。

それら賦役の旅、それは今日いうところの行楽の旅とは全く無縁の、非自発的な旅であった。

特に防人の徴発は農民の家庭を破壊する危険をも内包していた。

家族の主要労働力が三年没収されることは、耕作を勤めとする農民にどれほど痛手となるかは想像にかたくないであろう。

七垂五(天平勝宝七)年二月、この年は任期満了による「防人」の交替年にあたっており、東国地方の各地から、多数の農夫が新たに徴発されて九州へ旅立っている。

武蔵国では児玉・秩父・埼玉・豊島・都筑・荏原・橘樹の各郡から「防人」が出た。

彼らは武蔵国の掾(じょう)、防人部領使安雲宿禰(あぐものすくね)三国に率いられ一二月二〇日軍団を編成して出立している。

その中に橘樹郡の農夫、物部真根(もののべのまね)がみえる。彼はその朝、次の歌を詠んだ。

| 家ろには葦火焚けども住み好けを筑紫に到りて恋しけもはも |

妻、椋椅部弟女(くらはしべのおとめ)の返歌。

| 草枕旅の丸寝の紐絶えばあが手と附けろこれの針持し (『万葉集』) |

岩波『古典文学大系』本により大意を記弉は、前者は、家では葦火を炊いて質素に暮しているが住みよいので、筑紫に行ってから恋しく思うだるうなあ。

後者は、草を枕の旅の丸寝をしている間に紐が切れたらば、自分の手でおつけなさい、この針で、というのである。

坂東からの防人徴発はこれが最後であった。

『万葉集』の編者である大伴家持は当時兵部少輔の地位にあり、彼は徴発された農夫が別れに作った歌を部領使らを通して収集させ、取捨選択の上、巻二十に収録したのである。

奈良時代といえば、まだ「かな」成立以前の時代である。

一般農民は文字を知らない。ということは、とりもなおさず無事帰還するまでお互い消息を確かめあうことは、ほとんど不可能であったということであろう。

そこに焦燥があり、農夫の旅に一層の悲しみを与えた。

旅は課役と結びついたものであり、苦役であった。市域の農夫たちが納める「調」、これは基本年貢であるが、これもやはりみずから肩に背負い、国衙、すなわち府中へ運んだものである。

秋にはこうして国衙は農民で満ちたことであろう。

国衙と各郡を結ぶ道、それは地方幹線であり、役人と共に農民のよく利用する道であった。

道にはほかに、各郡の郡衙から郡衙を結ぶ道、あるいは郡衙から各郷へ至る道、これも地方行政上に必要な要路であったはずである。

しかし今日、それらの古道を解明することはむずかしい。時を経てあるものは鎌倉街道へと発展したであろうし、あるものは集落と集落とを結ぶ農民の道へその性格をかえたのではあるまいか。

川崎市のルーツ、橘樹郡

農民の暮らし、その具体的な様子は断片的にしか分らない。

舞台を市域に限れば、なおのことである。

しかし、農民に課された徭役(ようえき)が示すように、すでに国家機構も地方行政制度もかなり整備されていた。

農地農民の掌握もよほど徹底していたとみてよいであろう。それゆえにこそ徴発も行なえたのである。

古代国家の地方行政は、中央集権のもとで「公地公民」の原則を具体化することであった。

この理念の実現のため、戸籍を作製し、同時に条里制を行なって、「班田収授法」にもとづく口分田(くぶんでん)の班紿を行なったことは周知の通りである。

しかし、そのわりに今日、条里制遺構の確認されているところは少ない。

武蔵国についてもそれはいえるし、市域についてもそうである。しかも一般に条里制耕地といえど、多くの不安定耕地を内包し、耕地化率は極めて低いものであったから、この点からしても安定した収穫をあげ、それなりの生活を保つことの難しかったろうことが推測されるのである。 考古学が証明した貪しく小さな家屋跡は、それを裏付けるものといっていいであろうか。 |

橘樹(たちばな)神社

|

上述した防人として出立した物部真根の歌には「右の一首は、橘樹郡の上丁(かみつよぼろ)物部真根のなり」のこと書きがある。

また、さきにみた正倉院の白布墨書銘には橘樹郡橘郷とあった。

この橘樹がわが古代の川崎であり、橘郷とは郡の下部におかれた行政単位であった。

橘樹郡は武蔵国二一郡の一つであり、この郡には奈良時代、高山・橘樹・御宅・懸守の四つの郷があり、平安時代初期、東海道小高駅が市域に設置されるに伴い、駅家郷が設けられたようである。

一国内をいくつかの郡に分ける作業、それはアトランダムに行われるのではなく、それぞれ郡として成立しうる、その地域に固有の共通な地域的まとまりというものがあって、そうしたものを一つの目安として設定していったものと考えられる。その場合、橘樹地方が一郡とされた共通の因子は何だったのであろう。

その点で想起されるのは、前章にみた笠原直使主が朝廷に献じた屯倉のことである。

この時設けられた屯倉は四つあり、その中に橘花があった。大和朝廷が国内統一の過程で全国に設置していった屯倉は、朝廷の地方進出の拠点となったものであり、各地の比較的生産性の高いところが選ばれている。

このことは在地の国造にとって、その経済的な要地のいくつかを搾取されることであり、勢力の逓減(ていげん)をもたらすものであったろう。

当地方がこの時点で屯倉として朝廷直轄領の性格を付与されたことは、さらに遡って、あの加瀬白山古墳の被葬者が、早く、大和朝廷との関係を示す「三角縁神獣鏡」を所有していたという歴史的淵源まで想起させるものがある。

いずれにせよ橘花は屯倉となり、その点において周辺の地と明らかに異なる地域的共同体を成していったであろう。

してみると、橘樹郡四郷の中に橘樹郷があり御宅郷があるのは、極めて納得のゆくことであるが、さらに懸守郷も朝廷との結び付を端的に示す郷名と考えられ、高田郷を除くといずれも前代以来の朝廷との関係をよく示しているといえる。

高田郷は屯倉周辺の洪積層地を、新たに開いた小水田地帯をもって一郷としたものであろう。

部の民

防人の歌の作者・物部真根と妻椋椅部弟女は、こうした橘樹の住民であり、正倉院の調庸布に記された刑部直国当も、あるいは七六八(神護景雲二)年朝廷に白雉(はくじ)を献じたという飛鳥部吉志五百国も、橘樹郡の人であった。

これら文献に残された人物の姓をみると、いずれも「部」という文字がある。

しかも物部真根の場合には、夫婦でありながらその姓が異っているという現象も注意されよう。

当時の姓は、今日の苗字に対する通念と、かなりニュアンスの異なるものであり、姓というよりは、本人の属する氏族名を表したものといった方がよい。

大化前代の天皇家や中央の有力豪族は氏上(うじかみ)を頂点とし、血縁で結びつく有姓の氏人よりなる同族集団を構成し、彼らは非血縁で姓をもたない部民(曲部=かきべ)や奴婢(ぬひ)を各地にかかえ込んで、彼らに耕作や諸生産を行なわせ、それが氏族の経済基盤を成していた。

それゆえ、「椋椅部」(くらはしべ)といえば、崇峻(すしゅん)天皇の名代として設けられた皇室直属の隷属民を示す称であり、「物部」は大化前代、中央豪族として勢力のあった物部氏の「部民」を表わす称なのである。

こうした部民制は大化改新によって廃止されたが、なお完全に払拭されず、両者の支配、被支配の関係も温存され、「姓」の称も継承されていたのであった。

なお、「飛鳥部」の称は、允恭(いんぎょう)天皇の代にその名代として設けられた部民を意味するものであるが、すでに触れたように、彼のように「吉志」(きし)を称するグループは、渡来系の氏族であったようで、屯倉の管理に携わったともいわれている。

してみると、五百国(いほくに)が白雉献上によって従八位下を授けられ、さらに正税一千束他を賜わったとして国史に記録されたのは、単なる偶然ではなさそうである。

この背後には、橘樹郡の有力者であった五百国の、より政治的な動きがあったのではあるまいか。

横渟(よこぬ)屯倉の管掌者の後裔(こうえい)とみられる人物に、壬生吉志(みぶのきし)福正と称する者がおり、彼は男衾(おぶすま)郡の郡司(大領)で外従八位上であったが、八五三(承和二)年焼失した武蔵国分寺七重塔を、自費で再建したい旨申請している。

大化前代から引続く在地有力者がここに温存されており、彼が巨大な富を蓄えていたことを示すものであるが、飛鳥部氏の場合も、彼が橘樹郡の郡司であったとは記されていないが、同じような有力者としての映像をみることができるであろう。

市域における胴張り古墳の問題、そして影向寺の創建といった、極めて注目すべき史的現象の裏に、渡来系の吉志氏、その彼らの経済的実力といったものが働いているという推測は、十分可能性があることである。

郡司の出自

国・郡・郷には当然ながらそれぞれ行政庁がある。

国衙は武蔵府中にあり、各郡ごとに郡衙がある。

当郡の場合、四つの郷名のうち、郡名と同じ名である橘郷が郡の政治的中心を意味したであろうから、この郷内に郡衙があったとみるのが自然である。

その所在は今のところ明らかでないが、前節で考察したように郡守護寺として建立された影向寺の所在地付近は、当然もっとも有力な候補地とみていいであろう。

郡衙役人は当郡のように郷数の少ない郡の場合、大領一、少領一、主政なし、主張一であるが、実際にはこの下で実務にあたる郡書生以下の雑仕丁(ぞうしちょう)が相当数おり、その数は大郡では八〇名に達したという。

郡司すなわち大領は、改新の詔に 国造(くにのみやっこ)をもって任ぜよとあるように、在地有力者をあて、その職務給として六町の職分田が与えられている。

彼らは公地制によって、一旦は従来の土地所有権を放棄させられたものの、地方支配を円滑に進めようとする政府の在地有力者保護策によって、在来の諸権利はどうやら温存することができたのである。

この職分田あるいは屋敷地・畑地は、彼らが将来有力土豪へ成長する梃子(てこ)となった。

郡の人口

こうした行政下の各郡には、どの程度の人々が生活していたのであろうか。これも資料はない。

しかし郷(里)は五〇戸編成であるから、四郷で二〇〇戸、ただしこの場合の「戸」は単婚小家族ではなく、それらを数戸(二~四戸程度)を合わせた郷戸といわれるものである点、やはり今日とずい分異っている。

すなわち現在の家庭に近いものは、郷戸に内包される房戸(ぼうと)といわれるものであるが、政府が祖税を賦課したり、班田を行なう際の単位とされるのは、房戸ではなく郷戸であったようである。

郷戸となると当然人数も多くなるわけで、下総国鳥飾郡大嶋郷の戸籍(七二一年)をみると、平均二三・八人である。

それでこれを参考に、一郷二四人として二〇〇戸で四八〇〇人、ほぼこの程度が当郡内に生活した人々の数とすることができよう。

ところで、何ゆえ今日の家に近い性格である房戸が戸籍とならず、その上部単位として郷戸が設けられたのか、これも古代的な開題であろう。

一口にいって、房戸は経済的な自立性の面で、なお未成熟であったということである。

為政者が収奪の単位として房戸を把えたとき、不安定要素が多かったのである。

仮に防人が出た場合、その房戸は破綻に瀕するであろう。

そうした時、血縁・非に皿縁を含む大家族によって構成された郷戸の仲間が、これをカバーするという仕組、そのためには、共同体としての郷戸が必要であり、政府もこれを収奪の単位とせざるをえなかった。

その場合戸主はその統率者として重きを成したと考えられるのである。

影向寺(ようごうじ)の性格

奈良時代を考える時、見落すことのできないのは影向寺の創建である。

「影向寺縁起」は七四〇(天平一二)年の創建と伝えるが、同縁起は近世のものであり、文献上には他に証すべき資料はない。

しかし、創建時に使用されたとみられる同寺境内出土の軒丸瓦(単弁蓮華文)の文様は、明らかに奈良時代のものであり、それ以前でもそれ以降でもない。

そして近年の寺域とその周辺の発掘が、奈良朝の創建であることを、考古学的に裏付けるところとなってきていることは前にも述べた。

当時、郡司層など在地有力者による造寺の動きは大変盛んで、奈良朝創建を称する寺院は全国各地に広くみられ、相当な数にのぼる。

ただそれらの寺院も多くは伝承の域を出ず、瓦などの出土するところは限られる。

上述のように、当時一般民衆の生活は極めて貧しく、『万葉集』に収められた名高い「貧窮(ひんきゅう)問答歌」などはそれを端的に表わしているが、そうした庶民層にとって造寺造塔は無縁のものであったといっていい。

寺院を建立することは、まず仏教についての相応の理解が前提となるであろうし、具体的には寺地を用意することであり、堂塔を建立すること、また僧侶を招聘(しょうへい)することであり、完成された寺域の維持について一切の面倒をみることである。

当時の仏教は天台宗でも真言宗でもない。まして淨土宗や一向宗などでもない。

それは我々には馴染(なじ)みのない南都仏教といわれる、教理の究明を主とした哲学的学問仏教である。

ここにまず基本的に非庶民的性格があった。

あるいは寺地についてはどうであろう。

農民男子に班給される田は二反、私有の許されるのは、畑地と屋敷がある程度であり、広い寺地、さらには寺院運営を賄うに足る寺領などの用意はとてもできない相談である。

してみると古代寺院、あるいは仏教と庶民との結びつきは、極めて希薄なものであったとせねばならない。

影向寺の開基以後に広くみられるような個人祈願の私寺ではなく、一郡を鎮護する官立寺院として発足したものであろう。

それは境内出土の文字瓦に「都」すなわち都筑郡を示す郡名瓦のあるをもってもうなづかれる。

これは国分寺の場合に準じ、付近の各郡へ瓦あるいは資材の調達が賦課されたことを示すに他ならない。

発願の主体は経済力に優れた当地の郡司、あるいはそれに近い人物が当ったであろうが、その性格は決して彼の祈願所でも郡内住民を檀越(だんえつ)とし、宗教的文化的活動の中心となり霊的救済の場となるというものでもなかった。

その意味では、影向寺は、当時の橘樹の文化の中心であったという見方もあるが、それはあくまでも一部の上流の人々の享受した文化であったということかできよう。

さて、その伽藍の規模はどの程度のものであったろうか。

現在の本堂(薬師堂)は一六九四(元禄七)年の再建になるものであるが、中世の密教本堂形式を比較的良く伝えている。

ここに使用の礎石には、一部に火を蒙って茶褐色を呈し、表面がもろくなっているものがある。

これは現本堂以前から使用されていたものであり、その柱座が現本堂の柱の幅よりやや広いところをみると、焼失した堂の柱は現本堂より太いものであったろう。

現本堂の位置は創建時の土地と重なるものとみられ、その規模は当時の地方寺院や国分尼寺に多い桁行五間、梁の間四間のプランに近いものと推定される。

南武蔵地方に数少ない当寺の存在は、「三角縁神獣鏡」に象徴される初期古墳期の中央権力との結びつき、屯倉の設置による天皇家領化、そして馬絹古墳に示された新しい構築技術のいち早い導入、さらに当寺の軒丸瓦文様にみられる中央様式との結合(例えば武蔵国分寺の軒丸瓦文は渡来系様式のローカル化が目立ち、中央の洗練された文様とはよほどへだたりがある)など、この地方の比較的安定した生産力に支えられて育った在地土豪が、常に先進地帯と結合し、新しい文化を摂取してきたことの、いわば古代的な土豪というパターンが織りなした文化の到達点を示したものと評価したい。

4 平安時代 top

小高(おたか)駅

七七一年(宝亀一一)一〇月、武蔵国が東山道から東海道へ編入され、これに伴い九世紀初頭には橘樹郡内に小高駅が設置された。

同駅の所在は高津区末長東南の小高台であろうという。

『延喜式』をみると、同駅には駅馬一〇疋が常置され、ほかに橘樹郡に伝馬五疋が用意されている。

駅に駅舎・厩舎・倉・門などがあり、付近には駅の維持を賄(まかな)う駅田があり、その水田は三町歩であった。

これだけの施設であるから多数の人が職務に従事している。

駅務に従う駅戸、駅馬の飼育、宿泊者の世話、駅田の耕作等を行なう労働者の駅子を合わせると一〇〇人を上廻ったであろうとみられる。

駅馬は公用旅行者のためであるのは近世の場合と同様であり、農民の使用は許されなかった。

駅におかれた伝馬についても、これまた郡司の管理下におかれ、郡間の連絡や物資、さらには罪人の護送などに用いたのである。

農民の分解

「有為転変(ういてんぺん)は人の世の道理」は歴史においても同じであろう。

その意味で一つの時代を考えようとする時、それを固定的・静的なものとして把えることは、誤りをおかす卮険がある。

奈良時代、一応の達成を遂げた古代国家は「律令」という法典に依拠する、いわば近代的ともいえる法治国家であった。

そこで仮にその行政機能が円滑に運営され、「律令」の制が十分に発琿されていたならば、荘園という広大な私領地が続出することも、武士が拾頭して政権を掌握するということも起らなかったであろう。

しかし現実には、そうした変化がこの古代国家を変質させ、崩壊へと導き、中央では「令外(りょうげ)の官」が生れ、藤原氏が摂政(せっしょう)あるいは関白(かんぱく)となって政権を独占し、院政が行われ、平氏政権が誕生している。

地方においては、班田の不足が班給を滞(とどこう)らせ、このため未墾地の耕地化をすすめる方策として、墾田の私有化か許され、これは公地制の基本原則を突きくずす要因となった。

また農民の間には、国の諸賦課に順応しきれず、しだいに退転するもの、防人の徴発によって家内労働力を失い没落するもの等が続出する一方、富を蓄積した豪農が現われるなど、貧富の差が広まり、浮浪者や貧農の一部には、群盗となって各地で掠奪を行なうという状態もみられた。

名と名主

有力農民は大規模な墾田の開発や荒廃田の再興などのため、労働力の集積を必要とし、このため貧農を小作人として従属させ、家父長的農業経営者へと成長してゆき、平安時代初期には「豊富の百姓」という言葉が現われる。

こうなると政府は年貢の対象者を、余り当てにならない貧農を相手にするよりは、在地の有力農民を単位とした方針に切変えることを得策とするようになり、「柤・庸・調」はしだいに効力を失って、比較的まとまった規模の農地を私有する有力農民(彼らの私有農地を「名」(みょう)と呼び、「名」の所有者を「田堵」(たと)と呼ぶ)の「名」を年貢徴収の基本単位とするようになる。

このような一般的な時代の変動を市域について確かめることは、文献的には全く不可能といわざるをえないが、高津区内の「久本」「久木」「末長」の地名は、成長してきた在地有力農民、すなわち田堵の開発した農地である「名」の名前であると考えられる。

当時の名田には、このような縁起を担いだめでたい名を冠する場合が多いのである。

彼ら田堵のその土地に対する権利は、今日の土地所有のありかたに比べるならば、やはり脆弱(ぜいじゃく)であり、国の収公にあう危険が多かった。

そこで有力な田堵は作人、下人、あるいは奴婢など血縁、非血縁の傍系家族員をしだいに増し、墾田を買い集め、未墾地を開発するなどして、さらに力を蓄え、自己の関与しうる土地や農民についての支配力を一層強固、確実なものとして、その地域での領主へと成長することが、次の動向として生れる。

そうした努力によって、農地に対する永続的な権利者としての地位を確保した在地の有力農民は、「名」の権利者、すなわち「名主」(みょうしゅ)と呼ばれるようになった。

この名主は関東や東北では「在家」と呼ばれる場合もあるが、彼らの成長は農村という社会の基底、在地の中で醸成され、国の制度を改変させてゆく大きな力となった重要な現象である。

そして「名主」のもつ権利がさらに発展し、ある範囲について領主的支配を及ぼすようになれば、それはもはや「私領」と呼ばれる在地領主の姿であり、彼らはその土地の保全のため、時に武力をも備え、ここに武士発祥の素地も生れたのである。

新しい郷の出現

このような変化は、一一世紀から一二世紀に顕著となっていったが、その点を市域について確認しておきたい。

これも資料は大変に乏しいが、一つ重要な問題として指摘できるのは、さきにみた奈良時代の「令」に基づく、国郡郷制の定める橘樹郡五郷という地方行政単位が、その機能を失って、この頃からこれらの郷名が史上から姿を消し、代って『和名類聚抄』にはみられない、新しい郷が散見し始めるということである。

今日、文献にその最も早い例として挙げられるのは、一一七一(承安元)年に行なわれた稲毛荘の検注帳(検地の土地台帳)にみられる郷名で、ここには稲毛郷・小田中郷・井田郷の三つの新しい郷が記されている。

このような旧郷の消失と、新しい郷の出現の意味するところは、まさに律令的な地方行政が崩壊し、在地の変化に対応して、各地で行われた名主による名田の編成という私有地の展開と、彼ら名主を中心とする新しい地域的共同体の成立を反映したものといえよう。

それが新しい郷として一つの地域単位となり、行政の単位伴っていったということであり、そこに歴史の推移が認められるのである。

私領と荘園

上述したように、比較的狭い範囲ながらも、その地域について領土的支配を確立すると、それは「私領」と呼ばれた。

しかし、その実態については良くわからない。

『吾妻鏡』をみると、一一九〇(建久元)年一一月、および九一(同六)年三月、源頼朝は有力な御家人を多数伴い上洛している。

その武士名の中には、荘園の在地領主や地頭クラスの有力武士と共に、それよりやや小規模な所領をもって頼朝に従ったとみられる人物があり、街域周辺に関係するものを拾うと、井田太郎・井田次郎・奈良五郎・三輪寺三郎・鴨志田十郎・加世次郎・寺尾三郎・都築三郎・橘右馬次郎・平子布馬允を挙げることができる。

彼らはその姓にそれぞれの地域名を冠しており、それをみてもさほど広い地域を領有したものとは思えない。

しかし、こうした武士であり家父長的農業経営者でもある人物群こそ、「私領主」的存在であるとすることができよう。

鎌倉時代という武士政権の基底を支えたのは、このような中小武士層の力であったのである。

一方、「私領」が経済的にも、地域的にもさらに大きくなれば、領主はこれを国衙の支配から全く分離独立させ、その領主権を完成させようとする。

また有力領主は米墾地の開発によって、大規模な耕地を取得していったが、この場合、多くはその所領を上級領主(中央の権門勢家等)へ、名目上寄進することによって荘園化することを有利とした。

すなわちもはや、年貢は国へ納める必要はなく、また、国の警察・裁判権も及ばないものとなるからである。

このことは領主の自衛力や、領主的支配の徹底が要求されることでもあり、そのため武士的性格はいよいよ強まり、また弱小領主はより強力な武士団の傘下に入るということにもなった。

稲毛荘

こうして平安時代後期、市域にもいくつかの荘園が成立するに至っている。

南部地区には武蔵平氏の一族・河崎基家(もといえ)が開発領主となってひらいた河崎荘、幸区に加瀬荘、中原区に丸子荘、同じ中原から高津のかなり広域にまたがっては、有名な稲毛荘があった。

しかし、それらの諸荘はいずれも文献資料に乏しく、具体的な様相(例えば成立から崩壊への過程、正確な荘域、在地領主の変遷などについて)を把えることは、極めて難しい。

河崎荘の場合、稲毛神社の鎮座地とその周辺を「堀内」と称しているが、これは在地領主の館を想起させるものであり、稲毛社(旧・山王社)は開発領主により同荘の鎮守として勧請された可能性が強い。

ここでは荘園制下の時代を考えるため、比較的資料のある稲毛荘の様子をみてみよう。

この荘の開発領主、すなわち在地領主がだれで、いつ頃荘園として成立したものかははっきりしない。

初見文書は上述の承安元年の稲毛庄検注帳書簡であり、これをみるとその一二年前、一一五九(平治元)年にも検注をうけ、この時の本田は二〇六町六反余り、このうち年貢の免除となる「除田」が一七町五反で、その耕地は大変広いものであった。

そして一二年後の検注では、新たに五五町六反余りが新田として登録されており、この間に新田の開発や荒廃田の再興などがかなり進んでいる。

同荘の場合、その荘域は高津区方面の洪積層の丘陵部分と、多摩川に沿う沖積層地とを含んでいたものと考えられ、生産の場である田圃は、前者では湧水を利用する谷戸川、後者は多摩川の水を灌漑用として利用したものであり、在地領主たちは治水に意を用い、小規模ながらも各地で用水路を開いていたのである。

二六三町余りの田圃で収穫された米は、その一部が在地頏主や本所から派遣されて現地に住む管理者に支給され、あるいは治水工事費などへの賄(まかな)いとして蓄えられ、その残りを年貢米として本所へ送るが、本所が京都という遠隔地であるためと、当地方の特産品として絹が生産されていたため、米を絹に換算して本所へ送付している。

また、この文書には「皮古造」(かわこづくり)という言葉がみえるが、これは同荘内に皮細工を専業とする手工業者の存在していることを示すものとして汪目されよう。

当然、相当数の馬が飼育されていたと考えられ、年貢の一つとして馬が送付されていることを記した文書も残されている。

在地領主は同荘を中央貴族藤原摂関家へ寄進している。

このため藤原氏の氏神である奈良春日大社の分霊を同荘の鎮守として祀り、その祭祀や社殿の維持を陏うため、荘園の田圃二町が紿付されている。 検注帳に「春日新宮」という名でみえるのがそれで、これは現在中原区宮内に鎮座する春日神社である。

当然、鎮座地である宮内は稲毛荘内の中心的位置を占めたものと考えてよいであろう。

近世の資料であるが、この付近は関東の土地であり、なかでも宮内村は随一の地であると評されている。

宮内は多摩川に接する微高台地にあり、古墳時代の住居跡や祭祀遺物も発見されており(村田文夫「川崎市中原区宮内出土の古代遺物」)、古代・中世には相当耕地化が進んでいたと考えられる。

特に稲毛庄時代には武士団による灌漑治水が行なわれ、安定耕地への努力がはらわれたのであって、江戸時代の二か領用水以前にも、このような長い耕地化の歴史があったのである。

また荘内の各郷(稻毛郷・小田中郷・井田郷等)には、それぞれの郷の鎮守社もあり、それらは各郷に住む名主層を中心とした農民の精神的紐帯の要(かなめ)として、在地共同体のうえで重要な意味をもっていたと考えられる。 |

応永10年銘春日神社鰐口

(県指定重要文化財)

|

なお、稲毛荘は、平安末期になって武蔵平氏(阪東平氏の一族)である小山田有重の子・三郎重成がその在地領主となっている。

彼は鎌倉幕府草創期に、頼朝に従って活躍した有力御家人の一人である(後述)。

廃寺と蔵骨器

奈良時代末ないし平安時代初期、府域に二つの寺院が建立された。

一つは多摩区菅に建立された寺尾台廃寺であり、今一つは同じ多摩区の岡上(おかかみ)に建立された阿部原廃寺である。

ただし後者については学術発掘が未了のため、寺院跡の確認がなされておらず、古瓦散布地の地形からみて瓦窯(がよう)跡の可能性もある。

寺尾台は、すでに紹介したように山岳に営まれた八角の円堂であり、この頃、奈良時代の仏教が新たな山岳信仰へと展開し、一面で地方庶民層へも浸透し始めていることを示唆するものといえようか。

これらの小寺がどのような宗教活動を行なったか、もとより明らかにすべくもないが、ほぼ同じ時期、高津から多摩(一部横浜市域を含め)の丘陵上に埋納された蔵骨器群の存在は、大いに注目せねばならない。

死者を火葬にすることは、あくまで仏教に伴う習俗であって、わが国に一般のものではない。

父母なり子なり、肉親の遺体を焼却することは土中に葬るのとは異なり、感情的には極めて厭(いと)うべきことであり、被葬される者もその一族にも確たる仏教信仰があって、はじめて可能であったと思われる。

そのような「信仰」に基づく自発的な意志として火葬が行なわれるとなれば、当時の仏教がこの東国にもよほど浸透していたものと考えねばならない。

先に「考古学からみた律令時代の川崎」の項で、蔵骨器に収められていた人骨の分析から、これらの被葬者が市域の現象でみる限り、在地の官人層や有力土豪らの家族墓的な性格をもつと、判断されることを紹介したが、この見方が正しいとすれば、いわゆる「国家仏教」として理解されてきた南都仏教が、この時期に入って、より本来的な仏教の使命である人間の霊的救済の活動という、あの行基菩薩に代表されるような方向で、かなり活発な動きを示してきたものと考えてよいであろう。

市域に建立された二つの小堂、その史的背後には、平安時代に入って、天台・真言両宗の成立による仏教界の大きな変動と、奈良時代、影向(ようごう)寺など各地に建立された南都系仏教が、国家的な保護を失い、代ってしだいに在地庶民層へ信仰活動を行ない、それによって新たな活路を見出そうとする、そうした、今日では史料的裏付けの困難な部分をも、十分考慮せねばならないと思うのである。

平安時代の仏像

ここで平安時代の市域に残された仏像を紹介しておこう。

平安前期の彫刻としては旧岩川村長命寺に伝わり、現在高津区能満寺に安置する聖観音立像がある。

豊かな肩の張り、天衣や裳(も)の衣褶(ころもひら)処理にみられる飜波(ほんば)式彫法、両下肢の三段に流れる波状の衣文線、トリバンガ手法(量感や動きを強調するために首、腰、脚などを少し曲げる手法)など、いずれも平安初期彫刻の特徴であり、像を拝すると、充実した彫刻的な生命力にあふれ、その魂量性によってなかなかの気宇の宏大さを感じさせる。

平安後期のものでは五、六躯の仏像が残されているが、このうち影向寺の重要文化財に指定されている薬師三尊が名高い。

本尊にみられる圧倒的な量感や深い精神性は、拝する者の衿(えり)をたださせるであろう。 |

能満寺の聖観音立像

(市指定文化財・像高101.2cm) |

影向寺の薬師如来座像(重要文化財・像高139cm) |

施無畏印(せむいい)を結ぶやや誇張されて大きく力強い手などは、地方色ともいうべきものであろうが、一面その素朴さが本像の持ち味伴っている。

一一世紀中葉に完成された定朝様式の地方的展開の典型的な作例の一つである。しかし、

定朝様がすなわち寄木造りの完成をも意味していたのに対し、本像は伝統的な一木彫成であるという点に、当時の東国文化の性格の一端を窺い知ることができるであろう。

それにしても、我々は市域の土壌が残したこの古代文化の結晶を大いに誇りとし、また「文化」を考える時の指標ともせねばなるまい。

top

****************************************

|