|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�t�^

��́@���n����̐��

1 ���̓ꕶ����

�@�L�x�Ȍ��n�E�Ñ��Ձ^���̋��Ί�^�ꕶ�y��̎���ց^�A���̑O���W���^���R�E������̒����W���^����������̌���W��

2 �̏W�Ǝ�̎Љ�

�@�q����L�˂̔��@�^�L�ˏo�y�̈╨�^�L�ނ̂Ƃ��n��ƋG�߁^�ꕶ���̐A���H�ƐH�����^���쓌��ՂƗN�� |

3 �퐶����̖閾��

�@�������̖퐶�W���^�V���J�V�тƐ����j�^�G���Z���̋��Z��ԁ^�Õ�����̖G�� |

�@�@1 ���̓ꕶ�����@top

�@�L�x�Ȍ��n�Ñ�̈��

�@�킪�����́A�R�����}��R�i�����Ƃ��܁j�̎R���߂��Ɍ����鑽���쉺����̓�ݖ�O�Z�L�����[�g���ɂ���ԍג����n��ŁA���k���i������E���Ë悩�璆����j�͍^�ϑw�Ƃ����Â��n�w�̋u�ˁA�쓌���i�����悩�����j�͔�r�I�V�������ϑw�̕��n����Ȃ��Ă���A�쓌�̒[�͓����p�ɖʂ��Ă���B

�@���̍^�ϑw�̋u�ˁA�����鑽���u�˂̂����ɂ́A�������̈�Ղ̑��݂��m���Ă���B

�@����ɂ��A���������t�����̒n��j���w�ڂ��Ƃ��鎞�A���n�E�Ñ��Ղ̔��@�������A�����̎�������Ă����킯�ł��邪�A����ł͂��̐��s�̒n��ɁA��̂ǂꂭ�炢�̈�Ղ����݂���̂ł��낤���B

�@����������b�����������w���̈�Ձ\�\�t�������������z�����n�}�x�i���s����ψ���j�ɂ��A��㎵�Z�i���a�܈�j�N�x�ŁA�l���l��Ղ��m�F����A���̂����O����Ղ��������Ă����B

�@���͈�Ղ̂����킯�ł���B

�@�����ʂł́A�ꕶ����̂��̂����|�I�ɑ����A�S�̂̌ܔ��p�[�Z���g�����߁A�퐶����͈�܃p�[�Z���g�A�Õ��E���j����͓p�[�Z���g�Ƃ������ɂȂ��Ă���B

�@�܂��A��Ղ̎�ޕʂł́A���n�Ȃǂɓy���Ί�Ȃǂ��U�z���Ă���A������╨�U�z�n���S�̂̋��p�[�Z���g�����߁A�Ȃ��ł��ꕶ����̂��̂��Z�O�p�[�Z���g�Ƒ����A�퐶�����Z�p�[�Z���g�A�Õ��E���j������p�[�Z���g���͂邩�ɂ��̂��ł���B

�@�܂�A���̈�Ղ̓���������ŕ\������Ȃ�A�ꕶ����̈�Ղ���̂ŁA�Ƃ��ɓꕶ����̈╨�U�z�n���ɂ߂đ����Ƃ��X�������v�I�ɂ͂����肵���̂ł���B

�@���̈╨�U�z�n�@��������ƁA�W�����Ƃ����āA�G���Z�����̂悤�ȏZ���{�݂�A�����E�����E���J�E�L��ȂǁA�����鐶���̋@�\�Ɋ֘A������\�E�╨�����̎p�������Ă���B

�@�]���āA���s�ɂ����Ղ��甭�@����鎑���͋ɂ߂đ������A�����ł͊e�����̑�\�I�Ȏ���ɏœ_�����ĂȂ���A���n���ɂ�������s��̎Љ����̗l�q��T���Ă䂭���ƂƂ���B

�@���̋��Ί�

�@���̐��Ƃ����n��ɁA��̂����납��A�l�ނ���ނ悤�ɂȂ����̂ł��邤���A�Ƃ����ɂ߂đf�p�ȋ^��́A���ꂵ�����������A��ϋ�������e�[�}�Ƃ�����B

�@���łɂ킪���ɂ�����l�ނ̑��Ղ́A�������Ί펞��ɂ����̂ڂ�A���̌����̒[���ƂȂ����̂��A�Q�n����h��Ղ̔����ł������B

�@����ȍ~����ɂ��܂łɁA���{�e�n���狌�Ί펞��̈�\�E�╨�����������@����Ă��邪�A���ł���������Ȃ���A�ŋ߁A�悤�₭���̎����̎������U���ł���悤�ɂȂ����B

�@�s��Ŕ������ꂽ�����ŁA���݂܂ł̂Ƃ���ŌÂƂ����˂��Ί�́A���Ë撷�������̓����������H���a�H�����A�ԓy�i�������A�֓����[���j�̒�����̏W���ꂽ�ȑŊ��i���������A�I�큁�ꂫ���j�ł���B

�@���̐Ί���̏W���ꂽ����z�E�g��G�̗����́A�̏W���A�Ί�̔����ʂɐԓy�����т���Ă��āA���̓D�𗎂��̂ɍ������Ƃ����B

�@���̏،��́A�Ί킪�܂�����Ȃ��ԓy�̒�����o�y�������Ƃ̂������ƂȂ�B

�@������������̏W���ꂽ�Ί킪�A�ԓy������o�y�������̂ł��邩�ۂ��ɂ������̂��A���́A�Ί�̏o�y����w�ʂ��ԓy�ł���Ƃ������Ƃ��A���̐Ί킪���Ί펞��̏��Y�ł��邱�Ƃ��ؖ�����ő�̍����ƂȂ邩��ł���B

�@���̓_�ŁA��㎵���i���a�O�j�N�āA�����捕�쓌��Ղ̃��[���w�i���샍�[���j������A�X�N���p�[�i�~��j��_�ƃu���C�h�i�n��j��_�Ȃǂ@�������Ƃ́A�Ӌ`���鐬�ʂƂ�����B

�@���̑��ɁA������Ί���\����i�C�t�`�Ί�́A���Ë��쐼�k�n��ՁA����V���i�����j�r�m�J��ՂȂǂł��̏W����Ă���̂ŁA����A�����̑��������҂ł���B

�@�������A���݂̂Ƃ���A�Z���ՂȂǂ̈�Ղ���������Ă��Ȃ��̂ŁA�����̐Ί킩�炾���ł́A���Ί펞��̎Љ����̎��Ԃ���̓I�ɒm�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

|

�ŌÂ̓ꕶ�y��@���쓌��Ձi�����捕��j����

�o�y�������N�����y��i���r�����B�e�j

�@�ꕶ�y��̎����

�@���āA���[���w������X�N���p�[�A�u���C�h���o�y�������쓌��Ղ���́A�ꕶ���㑐�n���\�\�܂� |

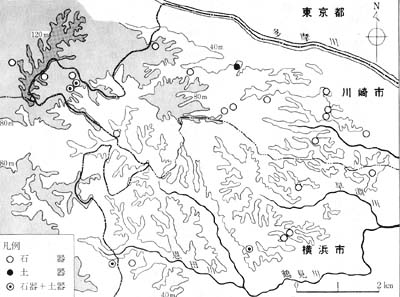

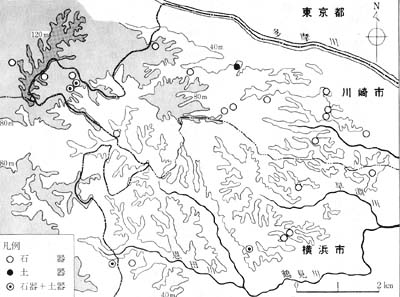

�����u�˂̈�Օ��z�@

���Ί�I��������ꕶ���n���̈�Ղ̕��z�����������́B

|

�ꕶ�y�평���������闲�N�����y��A�L��듪��A�Аn�Ő��Ε��Ȃǂ��o�y���A����܂����ڂ����Ƃ���ƂȂ����B

�@�ꕶ�����́A�ӂ����n���E�����E�O���E�����E����E�ӊ��ɂ킯���邪�A�����u�˂́A��r�I���n���̎����ɂ߂��܂�Ă����i�E��̒n�}�Q�Ɓj�B

�@���̒��ɂ́A���l�s�Ԍ��R��Ղ⒬�c�s�Ȃ��Ȍ���Ղ̂悤�ɁA�����\�ȗ��N�����y�킪�o�y���Ă����Ղ������āA�����u�˂̓ꕶ���n���́A���i�͂�j�����{�I�Ȏ��삩��Ȃ��߂Ă݂Ă��ɂ߂Ē��ڂ���Ă���B

�@�Ƃ��ɑ����u�˂ł́A���n���̈�Ղ��W���l�Z�`�܁Z���[�g���O��̒�ʋu�˒n�ɐi�o���A���̗��n���ꕶ���n���ɑ����ꕶ���������̔Q�����i��肢�Ƃ���j�������̈�ՂƂقڏd�Ȃ肠���Ă���̂ŁA���n������{�i�I�ȓꕶ�����ւ̈ڍs���������邤���ŁA���ɒ��ڂ���Ă���B

�@���̑��A����C����Ղ���́A�ؗt�`�듪��A�L��듪��A���V�i���������j�Ȃǂ̎h�ˋ��i���Ƃ��j���̏W����Ă���B

�@����ł́A���̎�̐Ί�ނ̑��݂Ɠy��o���̎���I�w�i�͂ǂ̂悤�ɂƂ炦�Ă���̂ł��낤���B

�@�܂��A���V�̏o���́A�|��̑��݂��ؖ�����B

�@���������O��ɗ��ƁA�����ƍאg�̗L��듪��́A�����E�d���̕ω��������Ȃ��A���V�̏o���Ƌ��ɏ��ł��Ă���Ƃ��납��A���̋@�\�Ƃ��Ắg�����h���l�����A����ɑ��A�ؗt�`�듪��́A�����E�d���̕ω������傫���A���������V�o��������炭�c������Ƃ��납��A�g�ˑ��h�ł͂Ȃ��낤���Ƒz�肳��Ă���B

�@�������A�����̐Ί�ނƃc�L�m���_�}�E�J���V�J�E�C�m�V�V�E�j�z���W�J�Ȃlj����̕ߊl�������ǂ̂悤�ɑ��ւ����������̂��͌����ɂ͂킩���Ă��Ȃ��B

�@����A�ŌÂ̓ꕶ�y��́A�y��ǂɒY�������t�����Ă���̂ŁA�o����������ϕ��e��ł��������Ƃ͊m�F����Ă���B

�@�����炭��������Ɏϕ����邱�Ƃɂ���āA���Ƃ����ΐH�ׂ���A���H�ւ̔�d�������������܂������Ƃł��낤�B

�@�����āA�ꕶ���n���ɑ����ꕶ���������̔Q�����������́A�C�e�`���������y��̕��y�Ƌ��ɁA�ΎM�E�����i���肢���j�ȂǐA�����H���̒����Ɏg��ꂽ�Ί�ނ��A�������������鎞���ɂ�����B

�@���ꂾ���ɁA���̑O�i�̓ꕶ���n���̈�Ղ���ʋu�˒n�i�o���A�Q�����������̈�Ղɏd�Ȃ肠���Ƃ��������ɂ́A�l�X�Ȗ�肪�܂܂�Ă���A�����S���悹����̂ł���B

�@����i�����ʂ܁j�̑O���W��

�@�S���I�ɂ݂āA�G���Z���ɏZ�܂��ꕶ�l�̐������Ղ́A�����������ɂ܂ł����̂ڂ�B

�@�������A���̎���͂킸���ł��邪�A���s�悩����Q�������̒G���Z���������@���������悤�ɂȂ����i���Ë搛���i�������j�����Ձj�̂ŁA����Ɋ��҂��悤�B

�@�������ꕶ����������O���ɂȂ�ƁA���@����͔��ɑ������A�s��ō��Ë撪�����Ղ⑽���捕�쓌��ՂȂǂŁA�ǍD�ȒG���Z������╨���o�y����悤�ɂȂ�B���������Ȃ��ŁA���Z�O�i���a�O���j�N�ɔ��@�������ꂽ���Ë�{��̍����Ղ́A���l�i����͂܁j���̒G���Z�����ꌬ�A�����i���낢���j�`�E�a���̂��ꂪ�Z�����@����A�ꕶ�O���㔼���̏W����ՂƂ��ċɂ߂ďd�v�ȈӋ`�������Ă���B

�@�܂��A�G���Z�����̕��z�͑�n���ӂɕ���ł��āA���������ƂȂ�B

�@�������A���̒�������J�͋��R�ɂł������̂ł͂Ȃ��A�W�����ێ��E�Ǘ����Ă��������ŕK�v�ȓ��c��������A������������A���邢�͍�Ƃ������肷��g��h�Ƃ��ĐϋɓI�ȋ@�\���ɂȂ��Ă����u�L��v�ł������̂ł���B

�@�Ƃ���ŋߔN�A�ꕶ�O���̏W�����e�n�Ŕ��@����A�W���Ƃ��Ă̒�Z�����O���������납�珙�X�Ɋm������������l�����m�F����Ă����B

�@���������l���ƕ\�����Ȃ����ۂ́A�o�y�╨�̖ʂ���������������Ƃ��ł���B

�@���Ƃ��A�ꕶ�O���O���̊֎R���ɂȂ�ƁA����܂ł̓`���I�Ȑ[���`�y��Ƌ��ɁA���݂̖ؔ��̂悤�Ȑ`�y���Ќ��̒����y�킪�o������B

�@�����Ղ̏�����ł́A��̏Z��������A�[���`�\�퐔�ɑ��A�`�y���`����K�炸�o�y����悤�ɂȂ�B

�@����A�Ί�ł͑Ő��E�����Ε��A�ΎM�A���ȂǁA�ꕶ����̋ʗv�ȐΊ�ނ����̎����ɂ͂قڏo���낤�̂ł���B

�@��ʂɑŐ��Ε��́A�A�������Ȃǂ��@��N���Ƃ��̓y�@��Ƃ��ėL���ł���Ƃ����A�ΎM�E���́A�A�����H�����E���H����H���Ō������Ƃ��ł��Ȃ�����ł���Ƃ���Ă���B

�@�����̐Ί�ނ̕��y���A�A�����H���ɏd�_��u�����������̊m�����������Ă�����̂ƍl����A�قڎ����������ďo�������`�y��́A�A���b���Ȃǂ���������Y��Ƃ��ďo���������̂Ɛ������邱�Ƃ��ł���B

�@���R�E������̒����W��

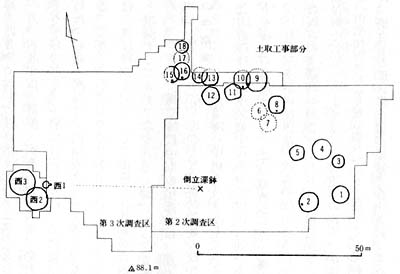

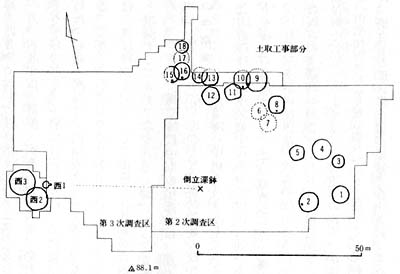

�@�ꕶ���㒆���̏W�����́A���Ë�E������̋u�˚����琔�������ْ�������Ă���B�@�����ł́A�W���i�ς̂ۂڑS�e���킩��܂łɔ��@�������ꂽ�Ɏ���Ղ��������Ղ̗l���������Ă݂悤�B

�@���R��Ղ́A���Ë揉�R�ɂ����āA��ŏq�ׂ钪�����ՂƂ́A��������㉺���邱�Ɩ�O�L�����[�g���قǂ̋����ɂ���B�@���̈�Ղ���́A�ꕶ�����㔼���̒G���Z�����ꎵ���Ȃǂ����@���ꂽ���A������\�Q�̔z�u�́A���ł̐}�̂悤�ɂ�͂蒆���L����͂���œ��E���ɕ������Ă����B

�@�����̈�\�Q�̒�����S�����ꂽ�n�Ӑ����ɂ��\�\���̈�Ղ̑傫�ȓ����Ƃ��āA���Q�̏Z�����Q�ƑΉ�����悤�ɁA�L���\�̐��̈�Q���ɁA�~�`�̑�^�G�����\���ƕ����`�Z�����i���^�̉~�^�Z�����ɒ��肾�����̂�����\�j�Ƃ����@���ꂽ�B |

���R��Ղ̏W���}�i�����]�ځj

|

�@���̂����A�����^�Z�����̒������̉�����ɁA�|�������[���`�y�킪�P�ƂŌ��o����A���ꂪ�����L��̏d�v�ȃ|�C���g�ƂȂ��Ă����炵���\�\�Ƃ����B

�@���̐�����\�Q���\�����^�G�����\�Ə��^�����`�Z�����̋@�\�ɂ��ẮA�O�҂͏W���A��҂́A���ʂ̋V������s���邽�߂̍��J��ł��������̂ł��낤���B

�@������ɂ���A������\�Q���Ƒ�����{�Ƃ����Z����Ԃł���̂ɑ��A�����L������\�Q�́A�Ƒ��̒P�ʂ��������������L�́u��v�ł������Ɛ����ł��悤�B

�@���ɒ������\�̗l�����݂Ă݂悤�B

�@�܂��A���̈�Ղ̓ꕶ�����W���́A�`�E�a��n�_�̈�{�Q����Ȃ肽���Ă��邪�A���@�������ނɂ�āA�o�y�����y��̕ҔN�i�y��̔N�㏘��j����A���̓�̏W���͂��ꂼ�ꑊ�ւ������Ă������Ƃ����肳�ꂽ�B

�@�܂�A�a�n�_�ɒ����ꕶ�l���Z�܂��悤�ɂȂ��Ă��炷�������Ԃ������āA�`�n�_�ɂ��̉Ƒ��̈ꕔ���킩��Z�ނ悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ������Ƃł���B

�@���Ȃ݂ɁA�`�E�a���n�_�́A���������ɂ��Ă������ꔪ�Z���[�g����������Ă��Ȃ��B

�@������W���ł́A�`�E�a���n�_���炢�������ɉ����łĂ��鎞�������������ƂɂȂ�B

�@�]���āA�`�n�_�̏Z�l�������Â����ɖk�����A�a�n�_�W���̉ƁX���U�J��ԂŌ����Ă���킯�ł���A�����Ő����������܂�������A�`�E�a���n�_�����ԕW����܃��[�g���O��̔����������A�W���̏Z�l������p�ɂɂ����������g���h�Ƃ��ĕ����ł���̂ł���B

�@�b��͑O�シ�邪�A�������Ղ`�n�_�̒G���Z�����̏o�����������́A�Z�������P�i���߂��߁j�̈ʒu�ɂ���Ē����L��̓��Ɛ��Ƃł͈قȂ��Ă���Ɛ�������Ă���B

�@���̗��R�������������Ă������B

�@�܂��A�u���P�v�Ƃ́A���`�̂Ƃ���A���݂��ꂽ�P�`�y��̂��Ƃ������A��ʂɂ�����Z���Ǎۂɖ��߂���ł���B

�@���̖��P�́A���`�y��ł��邱�Ƃ͂܂�ŁA�قƂ�ǂ̏ꍇ�A�������Ƃ��ꕔ���̈ӂɌ������Ă���B

�@������P���ɒ����p��Ƃ��߂���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@���̖��P���K���A�֓��E�����n���𒆐S�Ƃ���ꕶ�����㔼���\�\���]���i������j�d�E�\�����\�\�̎Љ�ɁA�������ɕ��Չ������̂ł���B�@���P���K�̉��߂��߂����ẮA���܂̂Ƃ���O�̗L�͂Ȑ����o����Ă���B

�@���̐��́A�ٔ��i������j���[�����B�܂�ٔՂ����̗e��ɓ���ĉƂ̌ˌ��A�~���̉��A�y�ԁE�䏊�̋��Ȃǂɖ��߂�B

�@����ނ��Ƃɂ���āA�q������v�Ɉ������A�����Ȃ����肷��Ƃ������ԐM�ɂ��ƂÂ��B

�@���̐��́A�c���������ŁA����Ă܂��Ȃ����d���̍����P�̒��Ɏ��[���A���̏���e����˂��g���Ă܂������Ƃɂ���āA�삪�Ăѕ�e�̑ٓ��ɂ�݂�����悤�F�肵���D�P��p�̎��C�ł��낤�A�Ƃ������ł���B |

���P�@�������Ղ̌����Z������

����o�������P�B�i�k��L���B�e�j

|

�@���̐��́A���z�V����ŁA�Z���̐V�z�E���z�ɂ�����A�Z���̉i���̌��S�ƏZ�܂��l�X�̍K�����F��A��肭����̂���ɓ���Ȃ��ړI�������ďo�������ɖ��݂������̂ł���Ƃ���l�����B

�@�����āA�Ƃ��ɑ�O�̐��̒ɂ������ẮA�������Ղ̖��P���ڂ������v����A���̌��ʁA�Z�����\�z���Ă����ۂ̓����v��̎d�l�Ƃ��āA���P�̐ݒu��������Ƌ��ݍ��܂�Ă��邱�Ƃ��A�ő�̍����Ƃ��Ă���̂ł���B

�@������̐����Ƃ�ɂ��Ă��A���P���o���������ӎ������{�݂ł���Ƃ����F���ł͋��ʂ��Ă���B

�@���āA�����O���̂����A���̗c���������ɂ��ẮA��t�����ˎs�a����(�Ƃ̂Ђ炪)�L�˔��@�̏Z�������P����c�������������ꂽ�Ƃ����l�Êw�m�̎������m�F����Ă���̂ŁA���̓���ɗD�悷��B

�@���̂悤�Ȏ�p�M�́A��X����l�̊��o����͎��ۂɗ��������������ʂ����Ƃ͂����A�����ɗ썰�̗։�(����)��M����ϔO���A���łɊm������Ă��邱�Ƃ͋ɂ߂ďd�������B

�@�����炭���P���K�̍���ɂ́A�ނ炪��n�̎����ł��邱�Ƃ����ӎ�����̓I�Ɏ��C���Ă������Ƃ����ӂ���Ă����̂ł��낤�B

�@����䂦�A������������(����)�̏@���ς��A�ꕶ�����㔼���̎Љ�ɒ蒅�����Ӌ`�͍����]�������̂ł���B

�@����������̌���W��

�@���s����܂߂đ����u�ˏ�̓ꕶ��Ղ́A�����㔼���ɃN���C�}�b�N�X���ނ����A��E�ӊ��ɂ͒�������������B

�@���s��̏ꍇ�A��Ր��̓��Ԃɂ��ꂪ�[�I�Ɍ���Ă��邱�Ƃ͂��łɋL���Ă����B

�@�������������̒��ɂ����āA����������Ղ̌�E�ӊ��W�����ƒ���������(����)��Ղ̌���̔z�Έ�\�́A���ڂɂ���������B

�@�������A�O�҂ɂ��ẮA�������������ł��邽�߁A���킵�����e��m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@���܂́A��֓��n���ł��H�L�Ȕӊ��̒G���Z�����܌��Ƒ����̕��(�ڂ���)�Q����Ȃ�W���ŁA���킹�đ��ʂ̓y��E�Ί�Ȃǂ��o�y���������������w�E����ɂƂǂ߂Ă������B

�@����A�������Ղ́A�W���̒��S�������傤�nj���(������Â�)�������ɂ����āA���̈ꕔ�͒����_�Ћ����ɂ���ԁB

�@���̈�Ղ́A�������Z�N�ȏ���O�̈��ܔ��i���a�O�O�j�N�A���Ð}���ٗF�̉����Ŕ��@�����B

�@�]���āA���݂̂悤�ɑ傪����ɑ�n�S����悤�ɔ��@���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������A����ł��ꕶ���E����̒G���Z�����܌��ƌ���̔z�Έ�\���@���Ă���B

�@���ڂ���鐬�ʂ̈ꕔ���Љ�悤�B

�@�ЂƂɂ́A���ʌ`���܊p�`�������ꕶ�����̒G���Z���������@���ꂽ���Ƃ��B

�@��ʂɓꕶ�����̒G�Z�Z�����̕��ʌ`�́A�~�`�E�ȉ~�`�E����(���݂܂�)���`���嗬�ł��邾���ɁA�܊p�`�v�����͋ɂ߂ă��j�[�N�ł���B

�@�ŋ߂̌����ł́A�_�ސ�E�����E��ʒn���̏���(������)�E���]��(������)�d���̒G���Z�����Ɍ܊p�`�v�����̑������Ƃ��킩���Ă����B

�@�������Ղ̍ő�̐��ʂ́A�͌����l�E�܂ƎO�E�܃��[�g���͈̔͂ɓK�X�ɔz�����z�Έ�\�����o���ꂽ���Ƃł��낤�B

�@�����́A�ꕶ�����I�������������Ǝv���邪�A�o�y�╨���łƂ��ɒ��ڂ��ꂽ�̂́A�z�Έ�\�̓��E�����ɂ�������悤�ɂ��ďo�y�����Ζ_(�����ڂ�)��{�̑��݂ł���B

�@�z�Έ�\����A���������Ζ_���o�y���鎖��͏��Ȃ��͂Ȃ��B�������Ղ̔z�Έ�\�ƐΖ_�Ƃ𗝉�����ꏕ�Ƃ��āA���쌧�ɓߎs�̕S�ʊ�(�ЂႭ������)��Ղ̗l�q���݂Ă݂悤�B

�@�S�ʊ���Ղ̔z�Έ�\�́A��k��Z���[�g���A���������[�g�����邪�A���͈̔͂ɁA�L���̏��Ζ_��{�A���R�𗘗p�����Ζ_�i�Β��j�l�{�A���`�����Ζ_��{�̍��v���{������������Ԃŏo�y���Ă���̂ł���B

�@�Ζ_�́A���̌`�Ԃ��j����ɂ悭�ގ����Ă���̂ŁA�]���́A�L��(�ق����傤)���F����J�Ƃ̊֘A����������Ă����B

�@�������A�ŋ߂ł́A�}�^�M�Љ�ɂ����閯����Ȃǂ��ЂƂ̎Q�l�ɂȂ��āA��Վ��@�i�j�����J�j�Ƃ̊W���Ƃ݂ɃN���[�Y�A���v����Ă���B

�@���̈Ӗ��ŁA�Ζ_���{�����������S�ʊ���Ղł́A��ɂ��������J�����s����Ă����\�����\���ɍl�����邵�A�������Ղ̔z�Έ�\�Ɣ��_���A���{�I�ɂ͂���Ɠ���̔��e�ŗ������邱�Ƃ��Ó��ł��낤�ƍl���Ă���B

�@�@2�@�̏W�Ǝ�̎Љ�@top

�@�q����L�˂̔��@

�@�ꕶ�����ƊL�ˁ\�\���̎�荇���́A�����Ñ�̐��E�ւ����Ȃ����}�������������Ă����B

�@�����A���ꂾ���s�X�����ꂽ���s��ɊL�˂��������̂ł��낤���A�Ƃ��Ԃ��鐺���������Ă���悤�ł���B

�@�������Ɍ��ی삳��Ă���L�˂͍��Ë�q����L���i���j�Ձj�݂̂ł���B

�@�������A����܂łɊ��s���ꂽ�������̔��@�������ɂ́A�����u�˂̓��[�ɂ����鍂���̋u�ː�[���ɂ́A�����Ă������̓ꕶ�L�˂��U�݂��Ă����Ƃ��������������Ă����B

�@�����̊L�˂́A�ꕶ���E�O���ɏW�����Ă���B

�@�����̌Â������炠���Ă����A�q����L���i�q��������j�A�V��L�˂b�E�c�n�_�i�Ԑω��w�����j�A�e�������L�ˁA�匴�L�ˁA�v�{�L���i���鎮���j�Ȃǂ��l�Êw�̂�������������ł���B

�@���܂����̊L�˕����̗l�������ׂČ�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA���̂����̂������ɃX�|�b�g�����ĂĂ݂悤�B

�@���Ë�q����̋u�ː�[���Ɉʒu����q����L�˂́A�ꕶ���㑁���q������y��̕W���i�Ђ傤�����j��Ղł���B

�@���̊L�˂́A�`�`�d�n�_����Ȃ�g�n�_�L�ˁh�ŁA���݁A�j�Ռ����Ƃ��ĕۑ�����Ă���b�n�_�́A�����i�������j�N�A�_�ސ쌧�j�ՂɎw�肳�ꂽ�B

�@�ꕶ�y��ҔN���ɂ�����q������y��̈ʒu�͑����㔼���ŁA�����҂͎R�����j���ł���B

�@�����Ƃ��R�����ȑO�ɁA�q����L�˂�K�ꂽ�l�Êw�҂͑����B���Ƃ��Β����Ȗ����w�҂ł���l�Êw�҂ł������������������ꔪ��O�i������Z�j�N�O���ɂ��̊L�˂�K��A�y��E�Ί���̏W����Ă���B

�@���a�����Ȍ�A���x�����@�������s�Ȃ��Ă��邪�A���l���i���a��Z�j�N�ɂ́A���s���s�j�҂��Ƃ̈�Ƃ��āA�`�`�c�n�_�̔��@���������{���Ă���B

�@�������s�K�Ȃ��ƂɁA��Ђɂ���Ĕ��@�����������D���ɋA���Ă��܂�����A���邢�͓����҂��S���Ȃ��Ă��܂��Ȃǂ̗��R�ɂ���āA���@���������̑S�e���w�E�Ɍ��J����邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B

�@���̂��ߎq������y��́A�ꕶ�y��ҔN��̈�`���Ƃ��Ċw�E�ŔF�߂��Ă͂������̂́A���̎��Ԃ͈łɂ܂�Ă����B

�@������������A���l�i���a���j�N���납��A�q����̑�n�Ɏs�c�Z��̌��z�v�悪�����߂��A�ۑ���ԗǍD�Ȃb�n�_�����₤���Ζ��i����߂j�������ɂȂ����B�����Ő��s����ψ���ł́A�L�˂Ƃ��̎��ӂ�ی삷�邽�߁A�y�n�����L�n�����A�L�˂̉i�v�ۑ����͂��邱�ƂƂ����B

�@���݂̎j�Ռ���������ł���B

�@���̌�A�b�n�_�̐^��ɂ�����`�n�_�L�˂̊R�ʂɊL�w���I�o���A�ꕔ�œ��@�����s����悤�ɂȂ����̂ŁA���Z���i���a�l��j�N�����A���s����ψ���ł͂��̕����̔��@���������{�����B

�@���̎��̒����L�^�́A���łɕ��ɂ��Č��J����Ă����i�n�Ӑ��u���s�q����`�L�˔��@�����v�w���s�����������W�^�x��l�W�j�̂ŁA�ڍׂ͂���ɂ䂸�邱�ƂƂ��āA���ʂ̈ꕔ��������Ύ��̂悤�ɂȂ�B

�@�L�ˏo�y�̈╨

�@�܂��A�����n��̈ꕔ�����l���j���Ȃǂ̔��@��Ƌ��R�d�����Ă��܂������߁A�����I�ɑw�ʂ̝����i�������j�͂��������A��{�I�ɂ́A�L�w���̓y�w����ꕶ�����̈䑐���y�킪�o�y���A���̏�w�ɂ����鏈���L�w�i�����I�ɝ�������j���q������������̂��̂Ɣ��f���ꂽ�B

�@�]���āA�L�ނ̍̕��i�����فj�͎q���������J�n���ꂽ���ƂɂȂ�B

�@���āA�q����L�˂`�n�_�ō̕߂��ꂽ�L�ނ́A��O��ɂ�����ԁB�ʓI�ɂ̓}�K�L�i�l���p�[�Z���g�j�����|�I�ɑ����A�ȉ����}�g�V�W�~�i�p�[�Z���g�j�A�n�C�K�C�i���p�[�Z���g�j�A�I�L�V�W�~�i��p�[�Z���g�j�Ƒ����B

�@���}�g�V�W�~���D���Y�ł���ق��́A�命������C���D���̊L�ނ��B�L�ނƈꏏ�ɍ̏W���ꂽ�X�Y�L�E�N���_�C�E�}�_�C�E�l�Y�~�U���E�I�i�K�U���E�}�C���V�i�H�j�G�C�ނȂǂ̋��ނƂ��킹�l����Ȃ�A�����q����L�ˎ��ӂ́A�͌��̓��p�I������ł��������Ƃ������ł���̂ł���B

�@�`�n�_�L�˂��甭�@���ꂽ�q������y��́A�y��̌������ɍׂ����N�����N�������̂�A���̗��N�����ɒ�������������@�̂��̂ł���B

�@��ʂɎq������y��̃����N�}�[�N�Ƃ���Ă���ꕶ���̂���]�������Ɋ�ʂ����悵������̈����������o����Ă��Ȃ��Ƃ��납��A�q������y��ɂ����Ă����̊��R���y��ɋ߂����̂Ɣ��f���ꂽ�B

�@�q����L���́A���łɋL���Ă����悤�ɁA�`�`�d�̌ܒn�_����Ȃ�n�_�L���ł���B

�@�������A�������ڍׂɌ�������ƁA�������������قɂ��Ă���悤�ł���B

�@���̓����́A�ꕶ�O�������ȍ~�����ƂȂ�n���`�W���ւ̑ٓ��Ƃ������悤�B

�@���̈Ӗ��ł��܂����Ƃ��ً}���ۑ�́A�L�˕������̂��̂̕ۑ��ƂȂ��ŁA�q����L�ːl�̐������_�\�\���Ƃ��A�G���Z�����Ȃǂ���������Ă���\���������W����܁A�Z���[�g���̕���ȑ�n�����̒����Ƃ��̕ی�ɂ���Ƃ�����B

�@�q����L�˂ƕ���ŐV��L�˂�����L�x�Ȏ������o�y���Ă���B

�@���Ƃ��A�C�ɂ��ǂމʊ��ȓꕶ�l�̃C���[�W�����������鎑���Ƃ��āA�V��L�˂b�n�_����ꕶ�O���Ԑω��w�y��ƈꏏ�ɔ��@���ꂽ���p���̒ސj�������邱�Ƃ��ł���B

�@����̊b�i�͂�j��͌������Ă��܂��Ă��邪�A���̓����ɂ͍a���߂����Ă��āA���������₷���悤�ɍH������Ă���B

�@���Ȃ݂ɐV��L�˂b�n�_����́A�^�C�̉��{���������o����Ă���B |

�ꕶ�y��@�q����L�˂b�n�_����o�y

�������́B�i���s����ψ���j

|

�@�����������Ԑω��w���̊L�˂ł��鉡�l�s�e���L�˂���́A�X�Y�L�E�N���_�C�Ȃǂ̑�`���������łȂ��A�C���V�E�A�W�Ȃǂ̏��`���̍��������ʏo�y���Ă���B

�@�������āA��X���{�l�ƊC�Y�����Ƃ̒����������̗��j���A�{�i�I�ɖ��J���̂ł���B

�@�L�ނ̂Ƃ��n��ƋG��

�@���Z���i���a�l�Z�j�N�A���Ë�V��匴����ꕶ�O��������̊L�˂���������A���s����ψ�����@�����������B

�@���̌��ʁA������̒G���Z���������@���ꂽ���A���̒��ł��ǂ납���ꂽ�̂́A�Z�����̐[���܌܃Z���`�قǂ̒���������D���Y���}�g�V�W�~�����܌��A�قƂ�Ljٕ����܂������������ꂽ���Ƃł���B

�@���X�ꕶ�O���̏�����́A���s��̊L�˕����̍Ő����ł���Ƌ��ɁA�ꕶ�C���i�y���̗������ɂ��C�ʂ̌�ށj�̉e�����āA���̕����̏I������ł�����B

�@�������������Ȃ������́A�匴�L�˂Ɠ�������`���̋v�{�L�ˁA�V��L�˂`�n�_�ō̕߂��ꂽ�L�ނ̍\���Ɣ�r���Ă݂�Β[�I�Ɍ���Ă���B

�@�܂�A�匴�L�˂ł̓��}�g�V�W�~����Z�p�[�Z���g�Ȃɂ��ł���̂ɑ��A�匴�L�˂Ƃ͒J�ЂƂւ��Ă��k�̑�n�ɂ���v�{�L�˂ł́A�n�}�O���E���}�g�V�W�~�������Ƃ������A�c���^�K�C�E�A�J�j�V�������ɂ��A�J�K�~�K�C�E�J�L�E�I�L�V�W�~�͏��ʂł������B

�@�܂��A�匴�L�˂Ɠ�����n�ɂ���Ȃ������n�̐�[�Ɉʒu����V��L�˂`�n�_�ł́A�n�}�_���E�J�L����̂ŁA�V�I�t�L�E�I�L�V�W�~�E�n�C�K�C�Ȃǂ��܂���B

�@����`���Ƃ������ꎞ���ŁA�������ߐڂ��邱���O�L�˂̍̕ߊL�ނ̍\���䂪�قȂ�Ƃ����������܂����ɓ���Ă����B

�@���͂����Ƒ�ϗގ��������ۂ��A�����썶�݂̓������c�J�搣�c�L�˂ƘZ�����L�ˁ\�\��������������`���\�\�ł��w�E�ł���̂ł���B

�@�܂萣�c�L�˂ł́A�n�}�O���E�J�L�݂̂ŁA�����n�}�O������Z�p�[�Z���g�����߂Ă����B

�@����ɑ��Z�����L�˂́A���c�L�˂���͌��֖��܁Z�Z���[�g���قǂ������Ă���ɂ�������炸�A���}�g�V�W�~�E�n�}�O���������Ƃ������A�}�K�L������ɂ��A�ق��ɃA�J�j�V�E�L�T�S�E�V�I�t�L�Ȃǂ��܂����Ă����̂ł���B

�@�����������ۂ��A����ɓ����̏W�����߂��鎩�R���ɂ���Ă̂ݐ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�����ŁA�匴�L�˂����ꂽ�n�Ӑ����́A�e�X�̏W�c�ɂ���ĊL�ލ̕߂̐�L�̈�\�\�@���̃i���o���\�\���`���I�Ɋm�ۂ���Ă������f�ł͂Ȃ��낤���ƁA���̊Ԃ̗��j�I�w�i��������ꂽ���Ƃ�����B

�@���Ȃ݂ɁA����������݂�����̍̏W���̂������ł����d�ȍ̏W�̈悪�ݒ肳��Ă���Ƃ����B

�@�܂��A�ŋߔ��\���ꂽ�ꕶ�C�i���ɂ����铌���p���݂̉��l�E���t�߂̌Òn�}�ɂ��A�v�{�L�˂���L�ނ��̏W�ł���n�_�܂ł́A�ŒZ�����ł����L�����[�g���A����L�˂ł����L�����[�g���͗���Ă���A���̓_������e�W�c�Ԃɂ�����L�ލ̕ߗ̈�̐ݒ�͏\���ɍl������̂ł���B

�@����Ɗ֘A���āA�ŋ߁A���R�L�w�Ɋւ��ċM�d�ȏ��邱�Ƃ��ł����B

�@����͒�����،��E�����ԕt�߂̉����Ǖ~�݂ɔ����{�[�����O�����ŁA���n�\����Z�����[�g���ɊL�˂��m�F���ꂽ�Ƃ����H���W�҂̏،��ł���B

�@���Ȃ݂ɔ��Z�Z�Z�`���Z�Z�Z�N�O�̌Òn�`�ł́A�L�˂͌��n�\�ʂ���܃��[�g���O�㉺���Ɛ��肳��Ă��邾���ɁA�H���W�҂��،������L�w�́A�ꕶ�C�i���̎��R�L�w�ł������\���͍����B

�@�����������R�L�w�̏���O�O�ɏW�����Ă������Ƃɂ���āA�ꕶ�L�ˈ�ՂƂ̋�̓I�������ɂ��Ă����������[���_�q���ł���悤�ɂȂ��Ă��悤�B

�@�܂��A�������́A�L�˂Ƃ����C���[�W����A�N����N���L�ނ��̏W���Ă��Ă͐H�ƂƂ��Ă���ꕶ�l�̃C���[�W��`�����������A�ނ�ꕶ�l�́A�������Ă����ł͂Ȃ��B

�@���Ƃ��A�L�˂���o�y�����n�}�O���̟v���c�f���ĊL�̐��������ώ@���邱�Ƃɂ���āA�L�̍̏W���������錤�����J�����ꂽ�B

�@���̐��ʂɂ��A�n�}�O�����܂߂��ꕶ����̊L�ނ̑����͏t�G�ɍ̏W����A�~�G�ɂ͂قƂ�Ǎs�Ȃ��Ă��Ȃ������悤���B

�@����́A���݂̒�����̃V�[�Y���Ƃ���v����B

�@�������A���������ނ��������Ȋw�I�ȕ��͌��ʂ�p�ӂ���܂ł��Ȃ��A���{�ɂ́A�u�Ẵn�}�O���͌����H��ʁv�Ƃ��u���̕䂪�ł���A�T����H���ȁv�ȂǁA�s�V�����ƊL�ނ̐��ԓI�����������H���ɂ��Ȃނ��Ƃ킴������B

�@�������́A�����ł��c��̒m�b�̊m������m�邱�Ƃ��ł���̂ł���B

�@�ꕶ���̐A���H�ƐH����

�@�ꕶ�l�Ƃ����ƁA�����є��g�̂ɂ܂Ƃ��A�R��ɃV�J�E�C�m�V�V�Ȃǂ����Ƃ߂Ă��܂悤�A�G�������i�������j�ɂ��đe��Ȑl�Ԃ�A�z���������B

�@�������A�ŋ߂̍l�Êw��̌������ʂ́A���������A���ȃC���[�W�����X�ɓh�肩������B

�@�����ł́A�ŋ߂Ƃ݂ɂ��̏d�v�����F������Ă����A�����H���̌������ʂƁA�s��ɂ������ՂƂ��֘A�����ďЉ�A�H����������݂��ꕶ�l����`���Ă݂悤�Ǝv���B

�@�ꕶ����̐H���c��Ƃ��Ă̐A����̂́A���݁A��Z����ՎO��킪�������Ă��邪�A�Ȃ�����ɂ������͒������������Ă���B

�@�O���̂����A�ꕶ�ӊ��ɂ݂Ƃ߂���C�l���̂����ƂقƂ�ǂ��쐶�A���ŁA�Ȃ��ł����ʗނ̃N���~�E�N���E�h���O���ށE�g�`�m�L�̏o�y���͂ʂ���łđ����B

�@���̎l�匘�ʗނ̂����A�N���E�N���~�ƃh���O���ނ̈ꕔ�́A�H�ƂƂ���ɂ������āA�Ƃ��ɂނ����������@�͂Ȃ��B�������A�g�`�m�L�ƃh���O���ނ̑����́A�A�N���Ȃ��Əa���ĐH�ׂ��Ȃ��B

�@�܂��A�h���O���Ƒ��̂����g���h��������ɂ͂��낢��Ȏ�ނ��܂܂�邪�A�����{�ł̓N�k�M�E�i���ނ��嗬���Ȃ��A�����{�ł̓J�V�E�V�C�ނ�����ɑΉ�����B

�@�O�҂͗��t���ŁA�~�ɂȂ�Ɨt�𗎂����A��҂͏Ɨt���ł��邩��A�l�G���Ƃ����ė̗t�ɂ������Ă���B

�@�����̃h���O���ނ�H�ƂƂ���ɂ������ẮA�@�V�C�ނƃC�`�C�K�V�̓A�N�������s�v�ł���B

�@�A�J�V�ނ́A�����炵�ɂ��A�N������K�v�Ƃ��Ă���B

�@�B�w�X�i���ނ́A�����炵�ɉ����āA���M�H����K�v�Ƃ��Ă���B

�@�C�N�k�M�ނ͂����Ƃ��A�N�������A���݂ł͐H�p�Ƃ��Ă̓`���͓r�₦�Ă���B

�@�h���O���ނ̃A�N�̐����̒��ɂ́A���n���̃^���j�����܂܂�Ă���̂ŁA�A�B�̂悤�ɁA�����炵�͉��Ƃ����Ă��d�v�ȍH���ƂȂ�B

�@����A�g�`�̎��̃A�N�����́A�����Ɩʓ|�ȍ�Ƃ�K�v�Ƃ���B

�@���̌����́A�A�N�̐����̒��ɐ��n���̃^���j���ɉ����āA�n���̃T�{�j���E�A���C�����܂ނ���ŁA�T�{�j���͊D�i�A���J���j�Œ��a���ė�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�]���ĐH�p�A���̒��ł͂����Ƃ��A�N�������ނ������Ƃ���Ă���g�`�̎��̐H�Ɖ��ɐ��������i�K�ɂ́A�K�R�I�ɓ��{�̎R��Ɏ�������H�p�A���̂قƂ�ǂ����X�g�A�b�v����Ă����ƍl������B

�@���̎����Ƃ́A�h���O���ނł����Γꕶ�����A�g�`�̎��ł����Γꕶ����܂Ŋm���ɂ��ǂ���i�n�Ӑ��w�ꕶ����̐A���H�x�Y�R芁j�B

�@�Ƃ���ŁA�s��̈�Ղ���ɁA�ǂ̂悤�ȐA����̂����@����Ă���̂ł��낤���B

�@���X�A����̂́A�y��E�Ί�Ȃǂƈ���ĒY�����₷���A�]���Ĉ⑶���ɂ����B

�@���̂��߂��s��̈�Ղł́A���Ԃ܂ł̂Ƃ���A���Ë�V��L���i�Ԑω��w���j�A���Ë�����Վl���Z���i���l���j�A���Ë撷����������i�ꕶ��E�ӊ��j����A�N���~�����@����Ă���ɂ����Ȃ��B

�@�������A����͎̂c��Ȃ��Ă��A�A�N���������邽�߂ɂ́A�̎��Ȃǂ͕K�R�I�ɕ��ӂ�����A�������ꂽ�肷��킯�ł��邩��A�e��̐����p��Ƃ��Ă̐Ί�ނ����@�����A�������牝���̐H�����������邱�Ƃ͂ł���B

�@���̍D��Ƃ��āA�����搼����Ց�O�n�_�������Ă݂悤�B

�@������Ղ̒����ł́A�ꕶ�������]���d���̒G���Z�����ꌬ�ƕ~�Έ�\�����@���ꂽ���A��������Ղ�����Â������Ƃ́A�A���H�̍̏W�⒲���i�K�ŕK�{�̓���ł���Ő��Ε����ΎM�E���E�Ȑ��i�����������j�Ȃǂ���ՋK�͂̂��ɂ͑��ʂɏo�y�����_���B

�@�Ƃ��ɕ~�Έ�\�́A�قڒ����̘F�������ނ悤�ɂ��ĝG���ȉ͌���~���߂����̂ŁA���̒��ɂ́A�\�ʂ��X�x�X�x�������ʂ��������I�ȑ��Ί킪����A������́A����ƈ�ɂȂ閁���o�y���Ă���B

�@���̂悤�ɁA�ΎM�E���Ί�Ɩ��E�Ȑ́A�{���Z�b�g�ƂȂ��ċ@�\���A�̎��Ȃǂ̕��ӁE�����ߒ��ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�ʓ���ނł������B

�@���Ȃ݂ɍŋ߂ł́A�p����N�b�L�[��ɂ܂�߂āA���ł��H�ׂ���悤�ȏ�Ԃ̐A���H�������{�̈�Ղ��甭�@����Ă���̂ŁA����A���s��̈�Ւ����ł����ӂ����Ă����K�v�����낤�B

�@�܂��A�Ő��Ε��́u�I�m�v�Ƃ������̂��������Ă͂�����̂́A���ԂƂ��Ă͓y�@��ł����āA�h���O���Ɠ��l�ɐ����炵������Γb���̂Ƃ��N�Y����r�Ȃǂ̒n���s�A�����@�鎞�ɕp�ɂɎg��ꂽ�ƍl�����Ă���B

�@�ꕶ�l�̐H�Ɗl���̕��@�́A�]�������Ƌ����ƐA���H�̏W�̎O�҂���{�ɂ�����̂Ƃ����Ă����B

�@�������ꂼ��ɂ́A���Ԋw�I�ɂ݂��Ƃ��̃V�[�Y��������B���Ƃ��A���܂��ނ�����������̋G�߂͏t���B

�@�܂��A�C�m�V�V�̓����{���ɂ��������̂͊�����O�܂ł̈����ꌎ�܂łł���B�����悤�ɁA�A���H�ɂ�������肪����B

�@���݂ł��t�ɂ̓t�L�E�^���E�E�h�E�����r�̂悤�ȗt�E�s�i�n�㕔�j��H������̂��s���ɂł܂�邪�A�H�ɂȂ�ƃN���~�E�N���E�V�C�Ȃǂ̌��ʂ̋G�߂���������B

�@�������Ď�E�����E�A���H�̏W�̎O�҂́A�l�G�̎��R���o�b�N�ɂ��čI�݂ɓW�J���ꂽ�B

�@������́A�l���邽�߂ɂ͂����낵���댯���B

�@���̓_�A�G�߂̂߂���ɂ��킹�Ċm���ɍ̏W�ł���A���H�̑��݂͑傫���B

�@���E�̖����Ⴉ��݂Ă��A���H�̍̏W�͏����̎d���ŁA�Ȃ����H�ƑS�̂̒��ɂ��߂��d�͔��ɍ����Ƃ����B

�@�����є���܂Ƃ��A���ɂ��������ꕶ�l�̃C���[�W���������ĊԈႢ�ł͂Ȃ��B

�@�������ŋ߂̌������ʂɂ��Ȃ�A�ނ���l�G�̃��Y���ɕq���ɔ�����������ȓꕶ�l�̃C���[�W�ׂ������ӂ��킵���悤���B

�@���쓌�⚬�ƗN��

�@�g�`�̎���h���O���ނ�H�p�Ƃ��鎞�͂������̂��ƁA�����r�E�N�Y�̍��ȂǑ��ʂ̓b�����o���n���s�A���𗿗����鎞�ɂ��A�����炵�����ăA�N�������邱�Ƃ͐�Ώ������B

�@���̂��߂ɂ͕K�R�I�ɑ��ʂ̐���K�v�Ƃ���B

�@�����ŋ߂���A���炽�߂Ĉ�Վ��ӂɎU�݂���N��ɊS���ނ�����悤�ɂȂ����B

�@�����č]��P�펁�́A�����쒆�����݂̕������n�ł́A�ꕶ�����W�����ӂɂ͕K�炸�Ƃ����Ă悢�قǗN����_�ɒ��ڂ��A�����W���ɂ݂��Z���Ɛ���Ȉ������P��I�ɋ��߂��ꕶ�l�̎p�ɐG�ꂽ���Ƃ��������B

�@�����A�A���H�Ɋւ��鎑�����{�ς���Ă���ƁA�N��̑��݂́A�����Ƃ����]���̗����������āA�����炵�ɂ���ĐA�������A�N������Ƃ����A�����鐶�Ԋw��̉ۑ��ϋɓI�ɉ������鋒�_�Ƃ��ĕ]������K�v�������Ă����̂ł���B

�@�N��́A�܂�������Ղ��̂��̂Ȃ̂ł���B

�@�������Ɛ��n��̈�Ւ����ɂ���������Ă���ꂽ���c�t�g�E�V�䐴�����ɁA�s��̓ꕶ��Ղɂ��������N��̎�����������������Ƃ�����B

�@����������A������_���ՁA���Ë�y����Z�V��ՁA������ՁA�������ՂȂǂ̑�W���ł́A�݂Ȏ��ӂɗǍD�ȗN����Ђ����A���Ƃ�����ł́A���鯂ň�ː��������������ł��A���̗N��͂���Ɛ������ӂ�Ă����Ƃ����A�Ȃ܂Ȃ܂����L���������Ă����������Ƃ��ł����B

�@�Ƃ��낪�s�v�c�Ȃ��ƂɁA���̗N���@�������āA�ӎ��I�ɉ𖾂��悤�Ƃ��鎎�݂͏��Ȃ������B

�@���̐����Ȃ���Ղ̈�Ƃ��āA�����s���c�J��呠��Ղ�����B���̈�Ղ͓ꕶ�����̏W�����ł��邪�A��n���̗N��悩����ꕶ�����y��ƑŐ��Ε����o�y���A�Ƃ��ɓy��ł͐`�y�킪���������Ƃ������ڂ���錋�ʂ������Ă���̂ł���B

�@��㎵���i���a�O�j�N�̑����捕�쓌��Ղ̔��@�����̂���A�n���̐l�X����߂��ɗN��̂��邱�Ƃ��������A�������̌㌻�n��K���@��������B���n�͗N��Ƃ��������J�̍ʼn����ɂ����āA���͂��琅�����ڂ�Ƃ�ꏊ�̂悤�Ȃ��̂��B

�@�����Ă����͗t���ǂ��ēD�������Ă݂���A�����Ɋ�Ղ�����A���̊�Ղ����蔲���Đ������̂��ڂ݂��I�o�����̂ɂ͂��ǂ납���ꂽ�B

�@���ꂾ���ł͂Ȃ������B

�@���Ƃ������犮�S�Ȍ`�̕����`�Ő��Ε���{�Ɠꕶ���������̓y��Ђ��������ꂽ�̂ł���B

�@�����Ƃ��A���쓌��Ղ̒����悩��́A�ꕶ���������A���邢�͓ꕶ����ɂ�����鎑�������@����Ă��Ȃ��̂ŁA�Z���I�ɗ��҂����т���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�������Ƃ����āA���S�Ȍ`�̑Ő��Ε����J�̏㕔����J��̐����i�݂��j�ɂނ����ċ��R�����Ă���킯���Ȃ��B

�@�Q�l�܂łɁA�e�˂ɓc��ڂ����y�n�̐l�X�ɂ������Ă݂��Ƃ���A���̐�����悭���p�����Ƃ����l�͂��Ă��A��Ղ����蔲���Ă��ڂ݂��i���������j�����Ƃ����l�͌���Ȃ������B

�@���ꂾ���łȂ��A�Ő��Ε��̈⑶�͐���̂��ڂ݂̒��S���ɂ����āA�Ӑ}�I�Ƃ����f���ꂽ�̂ł���B

�@�]���āA�����߂�ړI�Ƃ������ڂ݂̑��쎞�����ꕶ���ł��낤�Ƃ��鐄�����A�S���l�����Ȃ��͂Ȃ��̂ł���B����̗ޗႪ���҂����B

�@�@3�@�퐶����̖閾�� top

�@�������̖퐶�W��

�@�퐶��������F�Â���v�f�Ƃ��āA���E�S��E����Ȃǂ̑��݂���������B

�@�Ȃ��ł����̕��y�́A���̌�̓��{�����̊�w�����`��������v�f�ł��邱�Ƃ͋^���]�n���Ȃ��B

�@�Ƃ��ɍŋ߁A��앶���Ɋւ���l�Êw��̐��ʂ͒������B

�@���Ƃ��Ε������t�i�������j��Ղ�Q�n�������i�Ђ����j��ՂȂǂł́A���c���₻���ɂ��邳�ꂽ�l�Ԃ̑��Ղ܂ł��Ȃ܂Ȃ܂������@����đ����̘b����W�߂��B

�@�������t��Ղł́A�퐶���c�ʈȑO�́A���Ȃ킿�ꕶ����ӊ��̐��c���E���ՁE�Y���āE�؊�Ȃǂ����@����āA��앶��������̈���������邳�ꂽ���Ƃ͋L���ɐV�����B

�@�k��B�̒n�ɒ蒅�������Z�p�́A�Ȍ�A�퐶�O���ɂ͈ɐ��p���݂ɂ܂ň�C�ɂ���ԁB

�@�������A�g�y�̑��x�͂����ň�ċz���A�ꕶ�����̓`�����Z���ȓ����{���S���ւ̓`�d�́A�퐶�������܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���ɁA���������w�i���ӂ܂��āA�s��̖퐶�����ɂ��ĐG��Ă������B

�@���s��̖퐶���������Ƃ��A��X�͍����i�����j�撷���̓������i�Ђ��������ˁj��Ղ̑��݂��ʂ��ɂ��Ă͍l�����Ȃ��B

�@�������A��������Ղ́A��㎵�Z�i���a�l�܁j�N�̗\�������̐��ʂ������Ĉ�Ղ̑S��ۑ������肳�ꂽ���߁A�{�i�I�Ȕ��������͂܂��Ȃ���ĂȂ��A���i�K�ň�Ղ̏ڍׂ����������m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�����œ��������u�ˏ�ɓ_�݂�����ӈ�Ղ̒������ʂȂǂ��Q�l�ɂ��Ȃ���A�܂��p���݂��ʓ�������Ղɑz�����߂��炵�Ă݂悤�B

�@�����ɓꕶ����̏W���������Ƃ��A���ꂪ�G���Z�����̏W���ɂ��P���\���łȂ��A��ƁE���J�E�����E��n�Ȃǂ́u��v�Ɓu�@�\�v������\�Q�Ƃ̑��ݘA�W�ɂ���đ��Â��Ă������̂ł��낤�Ǝw�E���Ă����B

�@�����A�����{�ł́A�퐶�����ȍ~�Ɉ��̒蒅�݂͂����̂́A���̏W���`�Ԃɂ����Ă͑����ɑO�ォ��̓`�������ł���ʂ�����B

�@���ɁA��Ղ̗��n�i�ς������̏ꍇ�A�퐶�W���ł��ꕶ�W���Ɠ����悤�ȋu�˂̕��R���ł����āA���ɓꕶ�W���Əd�����邱�Ƃ������Ȃ��Ȃ��B

�@��Ղ̗��n�i�ς̘A�����́A�����̓`������������v�f�Ƃ��Ȃ肤��悤���B

�@���Ƃ��Ή��l�s�O�a���i����Ƃ̂����j��Ղ≡�l�s��c�r��Ղ̖퐶���E����W���ł́A�G���Z�����������ʏ�ɎU�݂���W���i�ς������ł��A�ꕶ�W���̊�i�ςƊO�ϓI�ɂ͗ގ����Ă���B

�@���ʁA�`�k�j���[�^�E�����̉��l�s��ˈ�Ղ̖퐶�W���ł́A�����S�悪�[�����ɂ���Ċ����ɖh������A�ꕶ�W���Ƃ̈Ⴂ�����Ƃ̂ق��N���ɂ��Ă���B

�@���Ȃ킿�A�a�ɂ����܂ꂽ�W���i�ς́A�퐶��������F�Â������I�ȗv�f������ł���B

�@����ɉ����āA�����{�̖퐶�W��������Â��Ă���̂��A�W�����ɏo��������^�Z�����̑��݂��B

�@�ʏ�A�퐶���E����̒G���Z�����́A�a�܃��[�g���O��A�ʐώO�Z�������[�g���O��ϒl�Ƃ��邪�A����グ����^�Z�����́A�ʐψ�Z�Z�������[�g���ȏ�A�܂�ʏ�̏Z�����ʐς̎O�{�ȏ�̂��̂����Ȃ��Ȃ��̂ł���B

�@��֓��n�����甭�@���ꂽ����Ƃ��ẮA���l�s�X�ˌ���Ղ̓�l�l�������[�g���i�l�j�������ł��邪�A�ߔN�A�s��ł����Ë���̉e�������Ղ���A�����Z�Z�������[�g���ȏ�̑�^�Z���������@����Ă���B

�@�����A���̋@�\��i�ɂ��ẮA�܂��\���ɋ�������Ă��Ȃ��B

�@����܂ł̊w���ł́A�W���E�������J�̏�E�W�������҂̉ƁA���邢�͎�ҏh�Ȃǂ��l�����Ă���B

�@�܂��p���݂��ʓ�������ՂɁA���ۂǂ̂��炢�̏Z������������Ă��āA���l�̐����͂ǂ̂悤�ɓW�J����Ă����̂ł��낤���A�ȂǂƂ����_�ɂ��ẮA�S���Ƃ����Ă悢�قǖ��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B

�@�������A��������Ղ̖퐶�W���̊�{�I�Șg�g�́A���܂݂Ă����悤�ȑ����u�ˏ�̖퐶�W���̏��v�f�ƁA�����������͂Ȃ�ēW�J���Ă����Ƃ��l���������Ƃ����悤�B

�@�V���J�V�тƐ����j

�@��������ՂƂ����A��Ղ��̂����n�̎Ζʂɔɖ��Ă���V���J�V�т̕ۑ����傫�Șb�����B

�@�V���J�V�Ƃ����Ă��A�i�ʂ߂��炵���ł͂Ȃ��B

�@�A�J�K�V�E�A���J�V�ȂǂƓ����J�V�ނ̈�ŁA�ŋ߂͔�r�I�݂����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��܂������A�����Ă̓P���L�ȂǂƋ��ɔ_�Ƃ̉��~���i�h���сj�Ƃ��Ă悭�A�����Ă����B

�@���̃V���J�V���\��Ƃ��铌�����̐X�тɓ��ʂ̒��ӂ��͂��ꂽ�̂́A���̂悤�ȗ��R�ɂ��B

�@�܂���{�ɂ�������ݓI�ȐA���i���傭�����j�́A�k�C���𒆐S�Ƃ�����ΐj�t���ё��i�����сj�Ɠ��k�E�����n���𒆐S�Ƃ������t�L�t���ё��i���сj�A�����{����֓��n���ɂ���ԏƗt���ё��i�g�сj�ɑ傫���킯����B

�@���̃V���J�V�́A�l�G���Ƃ����ė̗t�����Ă���Ɨt���i��L�t���j�ł����āA���̎��т������u�˂̓y�n�ɂȂ��Ƃ��Ă��A�A�����z�̊T�O����݂�Ȃ��s���R�łȂ��B |

��ՂƃV���J�V�с@�猩��������������ՂƃV���J�V�сB�X��

�����Ƃ��Đ�������Ă���B���j�ՓV�R�L�O���B�i�k��L���B�e�j

|

�@�ɂ�������炸�A��X�̎��͂̎R�X�́A�~�ɂȂ�Ƃ��������Ɍ͗t�����������闎�t���i���o������B

�@�Ȃ��ł��낤���B

�@����͖{���A���炷�ׂ��Ɨt���т���������p�������A�N�k�M�E�R�i���Ȃǂ̗��t���\�\�с\�\����z��������ŁA���̗��R�Ƃ��ẮA�ߐ��ȍ~�A�d�ނƂ��ăJ�V�ނȂǂ𑽗ʂɔ��̂��A�A���Љ�̃o�����X�����j�����Ă������Ƃ��A�A�����Ԋw�҂���w�E����Ă���B

�@���̏؋��ɁA�Ў��т̂悤�ȋ֊��̈ӎ����O�ꂵ�Ă���Ƃ���ł͎��т͑�ɂ���Ă����̂ŁA�����ł̓J�V�ނ����܂ł����炵�Ă���B

�@�����������ł́A���̃V���J�V�т���n��̌Ñ��Ղ������ނ悤�ɂ��čL��Ɋm�F���ꂽ�̂ł���B

�@�������A���Љ�Ƃ��Ă͊�ւƂ��v����قnj��S�ȃo�����X��ۂ��Ȃ���\�\�B

�@�~�̓�������K��Ă݂�ƁA�����ł́A���t���ƏƗt���������ȑΏƂ��Ȃ��A���Љ�����Ɋώ@�ł���B

�@�����ē~�ł��������Ɩ�Ɨt���т̋�Ԃ����A���͓ꕶ����O���ȍ~�ߐ��ɂ�����܂ŁA�������Ƃ��̓y�n�ɍ��Â��Ă����A���Љ�̂��̂ł������̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA�������W���̑��l�����́A�ނ�̐���������W�J���Ă����ߒ��ŁA�V���J�V���\�Ƃ��邱�̐A���Љ�Ƃǂ̂悤�Ȋւ�肠���������Ă����̂ł��낤���B

�@���̃e�[�}�́A�l�ԂƎ��R�Ƃ̌�����m�邤���ő�ϋ������Ђ���邪�A�O�ɋL�����悤�Ɉ�Օ����̔��@������������ł��邽�߁A���܂̂Ƃ����̓I�ȉ𖾂̎�i�͂Ȃ��B

�@�������A�����{�̖퐶�E�Õ�����W�������甭�@����鏛�E�L�Ȃǂ̔_��̕��i���j�́A���݂Ɠ����悤�ɍd���ď�v�ȃJ�V�ނ����|�I�ɑ����A�܂��o�E�����Ȃǂ̖ؐ��e��ɂ̓P���L�ނ��p�����Ă���B

�@���̑I���Ⴉ������炩�Ȃ悤�ɁA�ނ�͌���l�Ɠ������炢�A���₻��ȏ�̐A���m���������\���ɑ̓����Ă����ƍl������̂ł���B

�@�����炭�������W���̑��l���A�V���J�V�ŏے������A���Љ�̓������\���n�m���Ă������ƂƎv���B

�@������A�_�k��̕����K�v�ɂȂ�A���R���̗т̒��ɓ���A�K���ȍނ�I��ōH�����炵���ɈႢ�Ȃ��B

�@�܂��A�t�ɉ萁������H�Ɍ�������h���O���Ȃǂ́A�M�d�ȐH�ƂƂȂ��Ă������Ƃł��낤�B

�@�������āA�������ɂ̂����ꂽ��ՂƃV���J�V�т́A�Ñ�̐��E�����j�I�����ƕۑ�����Ă���ō��̕���Ȃ̂ł���B

�@�G���Z���̋��Z���

�@�퐶����̏W�����⎩�R���ɂ��Ă͊T�ς��Ă����̂ŁA����ɂ����ނ�̐����̈ꕔ�����ɂ����܌��Ă݂悤�B

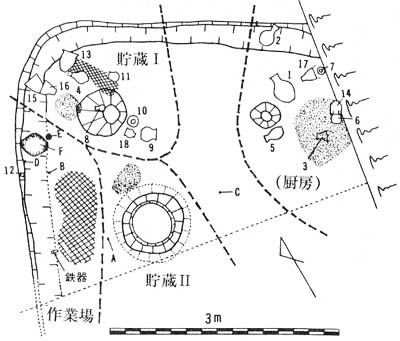

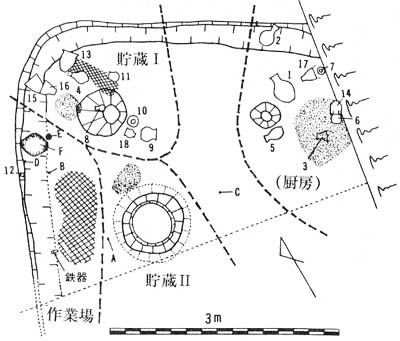

�����ɏЉ�鍂�Ë抁���J�_���Џ��Ղ́A���Z���i���a�l��j�N�O�����Ð}���ٗF�̉�̃����o�[�ɂ���Ĕ��@�������ꂽ�B����͏��K�͂Ȕ��@�����ł��������A����ꂽ���ʂ͑傫�������B

�@���@���ꂽ��\�́A�퐶���㒆���{�m����̒G���Z���������i�c�锼���́A�k��ɂ���Ă��łɂԂ���Ă����j�ɂ����Ȃ������B

�@�������ǂ낢�����ƂɁA���̓̈ꂵ���c�����Ă��Ȃ��G���Z��������A�{�m����̓y��ꔪ�́A�S���_�A�Nj��i�������܁j�O�_�A�����i���肢���j��_�A�ΎM��_���݁X�Ɗ���o���Ă����̂��B

�@�܂��ɒ����ؔłł���B�Z���̏��ʂɂ́A�U�������ēy��Y���ނ��m�F���ꂽ�̂ŁA���̉ƒ�͗\�����ʐl�Ђɂ����A�厖�ȉƍ�����ł���y��E�Ί�E�S��Ȃǂ̎����������ł��ʂ܂ɏĎ����Ă��܂������̂ł��낤�B

�@�����A���������z�肪��������A�y��E�Ί�E�S��Ȃǂ��������ꂽ���ꂼ��̈ʒu�́A�����̈╨�ނ�����I�Ɏg�p����Ă����u��v���������Ă��邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@�]���āA���̏�ƈ╨�ނ̑����́A���ʓI�ɂЂƂ̏Z�������@�\�������Ԏd��̗l�q�����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�E�̐}���Q�l�ɂ��ċ�̓I�Ɍ��Ă݂悤�B

�@���Ƃ��A�Z���������̘F�𒆐S�Ƃ��������ɂ́A�P�`�y�킪�܂Ƃ܂��ďo�y���Ă���B

�@�������P�`�y��̑��݂ƘF�̊W����݂āA���̂����肪�u�~�[�v�̏�ł��邱�Ƃ͖��炩���B

�@����ɑ��A�Z���k�����ɂ́A�L���̚�`�y�킪�܂Ƃ܂��Ēu����Ă����B

�@���̓y��͂��ׂĎ�h��ŁA���̓y��̒��ɂ͍����i�����ꂢ�j�h���Ƃ���̎��i���˂��݁j���Ȃǂ��{����������Ă����̂ł��낤�B

�@�]���āA���̃R�[�i�[�́u�����v�̏�ƍl�������B

�@���̐~�[�ƒ����̏�ɑ��āA�ΎM�E����S�킪�o�y������Ԃ́A�����ł́u��Ɓv�̏�ł��낤���B

�@�Z���ǂɐڂ��Ċm�F���ꂽ�Y�����́A�ԈႢ�Ȃ��~���ł��낤�B

�@�����Ƃ��A�����J�_���Џ��ՂŔ��@���ꂽ�悤�ȑ��ʂȈ╨��ۗL����Ƃ��A�����A��ʓI�ł��������Ƃ͓���l�����Ȃ��B

�@���̂��Ƃ͖퐶�����̏Z��������S�킪�o�y����Ƃ������Ǝ��́A�ɂ߂Ă܂�Ȃ��Ƃł���Ƃ�������������e�ՂɎ@������B |

�����Z���̋@�\�@

�����J�_���Џ��Ղ̏Z���@�\����}�B

|

�@�����J�_���Џ��Տo�y�̓S��́A�`�Ԃ���݂ēS���ł��낤�B

�@��֓������ɂ�����퐶�����̓S���Ƃ��ẮA�_�ސ쌧�O�Y�s�ԍ��Ղ̂��ꂪ�Â����璘�����B

�@�ԍ�E�����J��͂Ƃ��Ɋ��`�i�ł����āA�����J�̗�̕����ԍ�̗��肢���Ԃ�ג����̂������Ƃ����悤�B

�@������ɂ���A�������l�͈ꋉ�i���B

�@�Ƃ���ŁA�퐶�W���̑����̒G���Z�����@���Ă��A���̊����J�_���Џ��Ղ̂悤�ɁA���ʂ̈╨�ނ��c�����Ă���P�[�X�͋ɂ߂Ă܂�ł���B

�@�]���āA�ǂ̂悤�ȏZ�����ł��A�����悤�Ș_�@�ŋ��Z��Ԙ_���ł���킯�ł͂Ȃ��B

�@�����ЂƂԈႢ�Ȃ������́A���Ƃ��Z�����Ɉ╨�͎c����Ă��Ȃ��Ă��A���Z��Ԃł��邩����A�Z�܂��̌����Ƃ��ď㉮���������A�����ɂ͏o���������݂����Ă��āA����Ƃ̒��ɑ����ӂ݂����A�g���Ƃ����藿���������肷�鎞�ɐ�ɕK�v�ȘF���Z���̂قڐ^����肢���Ԃ��ɐ��Ă���\�\�Ƃ��������ł���B

�@���̑��A�����ŊȒP�ȍ�Ƃ�������A���邢�͕����������肷���A���邢�͖�ɂȂ��ĉƑ����x�����Ƃ��A�Ȃǂ��e�X���߂��Ă������Ƃł��낤�B

�@�Ƃ��ɉƂ̒��ɂ�����X�̍��ɂ��ẮA�Ƒ��Ƃ����ǂ����ʁE�N��ʁE�o���Ȃǂ��K���Ƃ��������������āA���ꂪ���Ƃ̂ق����i�ł������Ɛ������Ă��������B

�@���Ƃ��Ώ��a�̏��ߍ��܂ŁA�͘F���������ލ��ɂ́A���R�U�i�ƒ��j�A�J�J�U�i��w�j�A�L���N�U�i�q�l�j�A�L�W���i���j�E�����j�Ƃ������܂肪�m�����Ă����悤�ɁA�ꕶ�E�퐶���̈ꌩ�G�R�Ƃ���������Ԃ̒��ɂ��A�@�\�̕������m���ɉ萶���Ă������̂ƍl���Ă��������̂ł���B

�@�Õ�����̖G��

�@�퐶����̌㔼�́A�Õ�����ւ̐��Ƃ��āA������K���Љ���O��Ɉʒu�Â�����B

�@�Ƃ��ɐ����{�ł́A�퐶���㒆���㔼�ȍ~�A��n�i���ϒn�j�̏W���Ƃ͖��炩�ɗ��n���قɂ���A���n���W���ƌĂ��h�q�I���i���������W���������ɂȂ�B

�@����炩��͑�^���������V�i���������j�⑄�Ƃ������퓬�I���킪�L�x�ɏo�y����B

�@���������l�Êw�I�Ȏ��ۂ́A�����̎j���ɂ����u�`���嗐�v�̎����Ɍ��т����̂ł��낤�B

�@������ɂ��Ă��A�����ƃ����Ƃ̍R���́A���҂ɕx�������炵�A���̎҂͂������ɂ��L��Ȓn������߁A�₪�ăN�j�w�ƍĕҐ�����Ă����B

�@�������������̗]�g�́A���R�����{�̖퐶�W���ɂ��e�����Ƃ��B

�@���Ƃ��A���l�s����������ՁE���Ƃ�����ՁE��ˈ�ՂȂǂł́A�W�����ЂƂ܂�肷�����i�a�j�����@����Ă��邪�A����ɂ͋ٔ��������ԂɑΉ�����h�q�I�@�\���������̂ł͂Ȃ��낤���Ƃ����l�����Ă���̂ł���B

�@���������R���ʂł̓����Ƃ͕ʂɁA�����̕搧�̌����Ȃǂ���A�����{�̖퐶�����́A�����{�̂���ɂ�������Ƃ���A�m���ɊK���Љ�ւƑٓ����Ă������؋������@����Ă��Ă���B

�@�����������Ђ̋A�����ɂ߂ĕq���ɔ��f���Ă���̂��A���`���a��ł���B

�@��\�͎��`�̂Ƃ���A��ӈ�Z���[�g���O��̍a����`�ɂ߂��炵�A���̒������Ɉ�[�����u����̂������Ƃ��|�s�����[�Ȍ`�Ԃ��B

�@�߂��ɂ��鎖��ł́A�`�k�j���[�^�E�����̍Ώ��y�i���������ǁj��Ղ̕��`���a��Q�������ł���B

�@���Ȃ݂ɍΏ��y��Ղ̈���n�́A�אڂ��đ��݂����ˈ���i�퐶�����j�Z�l�̏W�c��n�ƍl�����Ă���B

�@���`���a��́A�ߋE�n���̖퐶�O���ɂ͂��߂Č���A�Ȍ���{�̓����ɍL�����Ă䂭�B

�@�֓��n���ł́A�퐶�����ɒ蒅���݂邪�A�����֓��E���k�n���ɂ́A�đ���Ƃ����āA��E�P�����ɂ��Ė������镭��`�Ԃ��ݗ��̑����Ƃ��Ē蒅���Ă����B

�@���̂��ߊ֓��n���ł́A���̓`���I�ȕ搧�ƐV�������`���a��Ƃ��A�����ɗZ�����Ă���̂ł���B

�@���Ƃ��A���Ë���_���Ћ�����Ղ́A�O�o�̉��l�s�Ώ��y�i���������ǁj��Ղ̂悤�Ȉ����`���a��Q�ł��邪�A�����̕��`���a�悩��́A���e��Ƃ����y�튻����������ꏏ�ɔ��@����Ă���̂ł���B

�@�܂�A�����ɍđ���̓`�����݂Ƃ߂邱�Ƃ��ł���킯�ŁA���̈ꎖ������킩��悤�ɁA�����̒��ŁA�����Ƃ��ێ�I�Ȑ��i�����搧�̕ϊv�������ɗe�ՂłȂ����������@�����悤�B

�@�܂����`���a��́A��{�I�ɂ͉Ƒ���ƒ�`����Ă���B

�@�����A�ŋ߁A���Ë撷������Ղ���͈�ӓ�Z���[�g�������钴��`�̕��`���a�悪���@���ꂽ�B

�@�����炭���ɂʂ���ł����̑�`���`���a��Ɏ�����������ꂽ�l���i�ƒ��j�����A���O�ɐ����͂��������A�W�c���w���E���������l���Ƒz���ł��悤�B

�@�������Ƃ���A���炩�ɊK�����̖G��ł���B

�@���̕��`���a��Ɗ֘A�Â��ċ�������ۑ���Ȃ������Ă���̂��A���Ë���O�㎵�Ԓn���甭�@���ꂽ�퐶���E����̍a���\�ƈꊇ�╨�ł���B

�@�a�͏M�`�ɖx�肭�ڂ߂����̂ŁA�����͔��E�܃��[�g���ȏ゠��A�a���ő��E�ꃁ�[�g���A�a�f�ʂu���`�A�[���ő��ꃁ�[�g���ł���B

�@���̍a���\�̒������ォ��A�퐶���E����̚�E�^�`�y��̊��`�i�����_���o�y���A���ɂ͓y��ꕔ�����E����Ă�����A���邢�͓y�퓷���̒��ɍE���������Ă����肵�āA���ꂪ�����I�Ȋ��ɓ]�p���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��悭������Ă���B

�@���`���a��̍a���ɂ��A�ꕔ����E������`�y�킪�����Ζ��݂���Ă���̂ŁA���̍a���a�����̕���Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��B

�@�����A���ꂪ�M�`�a���\�Ƃ��āA���ꎩ�x�Ŋ������ꂽ���̂Ȃ̂��A���邢�͕��`���a��̈�ӂ����R�@�肠���Ă������̂��ɂ��ẮA���̌�A���ӂ̊w�p�������Ȃ���Ă��Ȃ��̂ł͂����肵�Ȃ��B

�@�������A�o�y�y��̑������A�đ���̓`���̋����k�֓��ɕ����̒��S�����퐶����̕W���y��ł��邱�Ƃ��l������ƁA�đ���ƕ��`���a��̗����̗v�f�������ɐG�����������̓��قȕ���`�Ԃ��A��֓��̈�p�ɑ��݂����Ƃ��Ă��������ĕs�v�c�ł͂Ȃ����j�I���ɂ������Ƃ����悤�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|