|

****************************************

Home 一章 二章 三章 四章 五章 六章 付録

三章 中世の川崎

1 鎌倉・室町時代

武士政権の背景/稲毛重成/多摩丘陵と山城/幻の威光寺/地頭と荘園分割/中世のモニュメント「板碑」/室町幕府/仏師朝祐/影向寺再興 |

2 後北条時代の市域

戦国への序章/後北条氏の支配/泉沢寺とその周辺/宮内から丸子へ/増田氏の場合/虎の印判状/近世村の萌芽 |

1 鎌倉・室町時代 top

武士政権の背景

前章においては、各地に成立した「私領」「荘園」の存在を概観した。

しかし、従前通り国の支配下に、国衙の勢力の及ぶ公地公領もなお各地にあった。

それは例えば市域においても、多摩区麻生に「国領」と呼ばれる小字が残っているが、これは武蔵府中に隣接する「国領」の地名と同様、国衙領すなわち国衙の支配に属する地域の意であり、それがあたかも固有名詞のように残った、歴史的にきわめて謂(いわ)れのある地名である。

ほかにも多摩区に「小沢郷」があり、同じく国領的性格とみられる。

しかし、大勢においては、国家の手を離れた荘園を基盤とするあり方が、この時代の趨勢であり、そこに依拠する武士団や在地領主は、このいわば非律令的な社会経済の活動が、より合法的なものとなるような新政治を待望していたのであった。

源頼朝が武士政権を樹立しようとした時、その政治的原動力として、最も頼みともし、また力となったのも、このような各地に成長してきた武士団であり、在地領主たちであったのである。

稲城重成

鎌倉幕府時代の市域については、記録が乏しく、その様子を記すことはかなり困難である。

ここでは市域を代表する武士・稲毛三郎重成の事蹟を述べてみよう。

重成は『吾妻鏡』のなかで、小山田三郎、小山田重成などといわれているように、小山田の出自である。同家は当時、南関東で最も勢力のあった坂東平氏の一族であり、小山田有重の時、現在の町田市域にあった小山田荘の別当となり、重成はさらに稲毛荘の荘官に、また四郎重朝は榛谷御厨の領主となるなどして、しだいに南武蔵地区へ勢力を伸展してきたようである。

幕府成立後の彼は頼朝に近侍して、弓場御的役を命ぜられ、あるいは頼朝の鶴岡八幡宮社参の際、先陣随兵を勤めるなどしており、一一八九(文治五)年の奥州征伐にも従っている。

頼朝が彼を重んじたことは、その妻に北条政子の妹を嫁がせていることによっても明らかであろう。

しかし一一九五(建久六)年七月四日、妻が逝去するや、彼は出家入道し、多摩区菅に法泉寺を建立(『新編武蔵風土記稿』による)して、その菩提を弔ったといわれる。

さらに一一九八(建久九)年、重成は亡妻供養のため相模川に架橋するが、その落慶の祝いに参列した頼朝は、帰路馬上より転落、これが将軍の死因になった。

その後、重成はほとんど鎌倉へ出向することなく、本貫の地である稲毛荘の館、あるいは草庵に住していたようであるが、一二〇五(元久二)年六月、畠山重忠謀殺事件の工作者という嫌疑を受け、北条氏によって滅ぼされた。

これについては、執権の独裁体制を固めようとする、鎌倉方の政策があったものと考えられる。

彼の死によって、その年一一月には、稲毛莊も広い意味で北条氏の得宗領に組み入れられてしまっている。

鎌倉幕府は三代将軍のあと、執権北条氏が、他の有力御家人を次々と倒して独裁体制を固めるが、幕府崩壊までの過程で、市域について特に記すべきほどの記録はほとんどみられない。 |

相模川橋脚(国指定史蹟、茅ヶ崎市下町屋560)

|

多摩丘陵と山城

多摩川に沿って続く高津、多摩のなだらかな丘陵は、多摩川のせせらぎと共に、江戸時代の庶民や文人墨客に愛され、江戸市井(しせい)の人々にも豊かな自然に恵まれた遊行地(遊行地)として親しまれ、多くの紀行文が残されている。

遡(さかのぼ)って、中世においてこの丘陵がどのような意味をもち、どんな機能を果していたか、やや視点をかえこの点を考えてみたい。

現在、丘陵の一角に立ち、東を望めば、眼下にはゆるやかな多摩川の流れを、遠くに副都心新宿の高層ビル群をはじめ、武蔵野の台地を一望することができる。

すなわちこれより東には、しばらく丘陵らしい丘陵はないのである。 この展望の良さは、山城を構える条件としてふさわしいものであった。 |

小沢城址遠望(多摩区管、北見博孝氏提供)

|

事実、ここには小沢城・枡形城・作延城・亀井城・有馬城・井田城等の山城があったといわれる。

それらがいつ頃築城されたものか明確ではないが、小沢城(現・多摩区)は、一九六五(昭和四〇)年の調査でほぼその規模が明らかで、空堀・物見櫓跡・土塁が残り、鎌倉時代初期、稻毛重成の子小沢重政が頷していたと考えられている。

重成が城主であった枡形城は、市域の山城中、最も有名なもので、後述するように、文献上にも幾度か現われ、武将たちの争奪の場となっている。

ここを尾根伝いに北西へ進めば、亀井城へ達しており、同城は平安末期に亀井氏(義経の従者亀伴六郎重清か)が築城したと伝えている。

幻の威光寺

これら点々と存在する山城の間に、頼朝が「源家累代の祈願所」として、特に重視した寺・威光寺がある。彼は弟全成(ぜんじょう、今若丸)を院主として派遣し、本坊を安堵(あんど)するなど、なかなか力を入れたようで、『吾妻鏡』に同寺のことが散見されるのである。

なお全成はのち還俗、やはり政八の妹を妻にしているが、このように重成にしろ、全成にしろ、頼朝ときわめて密接なつながりのある人物がここに配されているのは、とりもなおさず、多摩丘陵が鎌倉にとって重要な意味をもっており、枢要な役割を負わされていることを示唆するものにほかならない。

すなわち新都鎌倉を守る外郭の防衛線、それがこの丘陵の使命であった。

しかもそのことを如実に示す事件が、幕府滅亡の時に起きている。

一三三三(元弘二)年五月、討幕のため、上野国で挙兵した新田義貞の軍勢は、各地に転戦しながら鎌倉を目指して南下、久米川の戦いに敗れた幕府軍は、多摩丘陵の諸城に兵を固めたようであるが、一六日、まさにこの丘陵直下の分倍河原(ぶばいがわら)で両者の激戦となり、幕府軍は敗退、これが新田軍、鎌倉侵攻の突破口となったのであった。

なお、威光寺は長尾の丘陵にあったのであるが、しだいに有力檀越(だんおつ)を失って衰徴し、近世にはその所在も分らなくなっていた。

この幻の名刹については、最近、現在の妙楽寺がその後身であるとみられる有力な資料が発見され、話題となった。

すなわち一九七八(昭和五三)年、同寺所蔵で市指定文化財である薬師三尊像を解体修理したさい、日光菩薩像の胎内より、天文一四(一五四五)年の年号と、長尾山威光寺という寺名がみられたからである。

これにより、この頃まで威光寺が存在していたこと、その衰退によって、おそらく同寺の一坊であった妙楽寺が、寺宝の一つである日光菩薩像などを客仏として奉安したと推察されるからである。

なおこの墨書銘には日光菩薩像造立の願主として、「井田太郎左衛門」ほかの名がみられる。

同家はその出自は明らかでけないが、古くから在地に根を張って勢力を蓄えた有力な土豪であり、多数の農民を従える領主的権威を備えた地侍と考えられる。

『吾妻鏡』にみられる前述の井田太郎、井田次郎等「井田」を姓とする人物と、あるいは同じ系譜ということも考えられ、そうなるとよほど古くからこの地域に定着していたものということになる。

江戸時代中期、川崎宿田中本陣の主人として活躍し、『民間省要』を著した田中丘隅(きゅうぐう)は同書の中で、村々の長(おさ)百姓の中には鎌倉時代以来、家が相続している旧家が結構あるものであり、そういう土地にも村人の気質にも熟知した人物を名主役にしなさい、といっているが、井田家などはまさにそうした例ということになろうか。

戦国期には小田原北条氏も、同家を長尾方面の勢力者として重んじ、「虎の印判状」などを与えており、今日数点の文書を伝え、また近世には名主役を踏襲したのである。

そうしてみると同家が当時、一般百姓にはかなわない寺院の檀越となっていること、しかもかって源家の祈願所であった威光寺という名刹の外護者となっているということも納得されるところであり、中世後期から戦国期における地方寺院は、こうした在地のいわば地侍層によって護持されていたのであり、これがさらに一般農民層まで浸透するにはいま少し時間が必要であった。 |

日光菩薩胎内墨書

|

地頭と荘園分割

鎌倉幕府が各地の荘園に派遣した地頭、また国々に設けた守護は、武家政権の支配力を全国に浸透させ、既存の経済的政治的諸権利を、しだいに武家の掌中にしていく方策として有効なものであった。

当然稲毛荘をはじめ、市域の荘園にも地頭が設けられたはずであり、一二五六(康元元)年、平間郷の地頭に、幕府が「奥の大道」の警備を命じていることによっても、その一端が窺がえる。

地頭は荘園の支配権をしだいに侵食し、しばしば領家と争って問題を起したため、荘園を折半して、半分の地域については地頭が全く支配権を独占するという現象が一般的となってゆく。いわゆる下地中分(したじちゅうぶん)である。

高津区野川に鎮座する野川神明社は近世を通じ、何度か再建修築を経ており、そのつど棟札が納められている。

最も古いのは一六一三(慶長一八)年で、これには大工、鍛冶の名、別当寺名のほかに、建立の結縁者となった人々として「地頭方大小の旦那衆」の墨書がある。

これは荘園分割後の地域共同体の残映を示すものとして興味深い。ここに記された「領家方」「地頭方」の表現は、同地にあった荘園が、こうして分割されたことを示す重要な歴史的意味をもつものである(三輪修二「中欧野川郷の領家と地頭)。

荘園はこうして武士によって分割されていくが、それがさらに進行すると、荘園内に住む有力農民たちが、時に団結して領主に反抗し、あるいは年貢を納めず、さらに荘内の一部を押領して在地領主と称するなどして、本来の領主がもつ権利をしだいに侵食し、荘園的な土地所有のあり方を大きく変えていくのである。

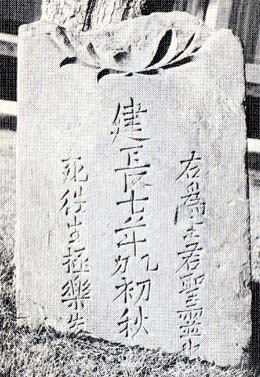

中世のモニュメント「板碑」(いたび)

頭部を三角形とし、長方形の薄い緑色の石材で作られた供養塔がある。

その身部には蓮弁の上に、アルファペットのような梵字(ぼんじ、主として阿弥陀如来を表わすキリーク)が彫り込まれているが、このような石造物を「板碑」という。

市域にもかなりの数が残されており、今日確認されているものは八〇〇余基に及ぶ。

この板碑を造立する慣行は鎌倉時代に始まり、近世初頭で終るので、まさに中世という時代を象徴する文化現象の一つとみることができる。

その初期のものは、一般に大型で数メートルに及ぶものがあり、刻まれた梵字や蓮弁、銘文などは、雄勁(ゆうけい)、荘重で少しも緩るみや頽(す)れたところがなく、優れた工芸美術品であるといえる。

石は秩父の緑泥片岩がほとんどで、これを切り出し、石工に彫らせ、僧侶に供養を頼むとなれば諸経費もかさみ、当然、その享受者となる者は、有力な在地武士に限られたと考えられる。

埼玉県大宮市の郊外馬込に、高さ四メートルに及ぶ一三一一(延慶四)年造立の大型板碑があるが、これにはその裏面に、銭で一五○貫文の費用がかかったと記されており、これは米にして一五〇石も要したことになる。

この碑の場合、その造立発願者は親鸞上人の高弟を供養したもので、有力門徒多数の結縁があったと考えられ、庶民的性格のものではなかった。

そのような初発期の古典的な美しさをよく表わす、見事な板碑が、実は高津区久末の妙法寺にも伝わっている。

残念ながら主尊より上部と、基部を欠損しており、全貌はわからないが、わずかに残された蓮弁は彫りが深く伸び伸びとしており、建長七(一二五五)年以下の書体はまた、いかにも中世的なものである。

伝承では、頼朝の父・義朝に従って、源家再興に大いに力のあった平安末期の武将・鎌田兵衛正清の百回忌にあたって供養建立したものというが、なるほどそう伝えられるだけのことはあるとうなづける名品である。

板碑は時代が降るともに、その造立者がしだいに武士や僧侶ばかりではなく、在地の有力名主層へと拡大していった。

そのため、造と数は増加するが、造形的には小型化し、彫りも浅く、伸び伸びとした生命感はしだいに失われて類型化し、同時に同じものをいくつも作ったとみられるものも少なくない。

しかし、当市域のように中世資料の乏しいところでは、板碑の出土地と在地名主層との関係、あるいは彼らの信仰生活などを考え、中世的共同体を復元しようとする時の有力な資料として貴重なものである。 |

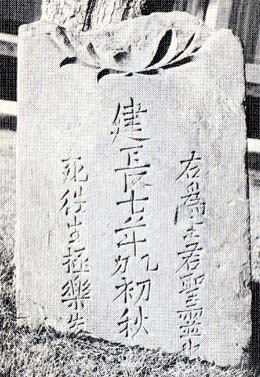

建長7年銘板碑(高津区妙法寺蔵)

|

室町幕府

南北朝にも板碑は多数造立されているが、その元号は、いずれも北朝年号を用いている。

すなわち、南朝の支配力は当地域に全く及ばなかったといっていいのである。足利尊氏の開創した室町幕府は、主都を再び京都へ移し、鎌倉には関東支配機関として「鎌倉府」を設置、将軍家の一族が代々派遣されて政務を司った。

この鎌倉府が比較的安定していた一四世紀後半から一五世紀前半においては、戦乱も始り、古社寺の復興や種々の文化活動も盛んであった。

市域でも前述の威光寺で梵鐘が鋳造され(一四○五年)、河崎郷の山正社(現・稲毛神社)でも大般若(はんにゃ)経が施入(せにゅう)されるという動きがあった。

また一四○三(応永一〇)年には稲毛荘の鎮守・春日社に鰐口が施入されているが、この鰐口は今日まで伝世し、県の文化財となっている(二章4稲毛荘)。

ほかに高津区能満寺では虚空蔵菩薩立像の造立があり、また影向寺薬師堂の再興も行なわれている。

そこで後者二つの活動について一瞥してみよう。

仏師朝祐

能満寺の本尊である虚空蔵菩薩像は像高一〇二・三センチ、寄木造り、玉眼人りで漆地に彩色を施した立像である。

宝髻(ほうけい)を高く結い、卵形をして引きしまった顔部や、複雑な衣裳のあつかいは、宋風彫刻の影響が濃厚であるが、本尊を拝すると強い精神性と神秘性が感じられる。 |

虚空蔵菩薩像

(高津区能満寺蔵、

県指定重要文化財)

|

この像はその頭部背面内部に、「明徳元年五月伯老口十三日朝祐(花押)」という墨書銘があり、仏師朝祐によって一三九〇(明徳元)年に造立されたものであることがわかる。

朝祐はこの後、鎌倉の覚園(かくおん)寺で十二神将像などの造像活動に従うなど、この時代を代表する仏師で、無位から法橋、法眼に進んでいる。

彼の活動の主舞台である鎌倉を離れた、川崎の能満寺と、朝祐の作事活動がどうして結びついたものか、興味深い問題である。

さらに関東では比較的作例が乏しく、庶民信仰的要素も少ない虚空像菩薩像が、なぜ天台宗能満寺の本尊となったのか、同寺のこの時期の性格を究めるうえで注意されることであろう。

いずれにせよ当地域にこの時期、優れた仏像が造られ、それが今日まで大切に信仰され、守られていることは大いに誇りとすべきである(なお、同像は昭和四一年川崎市の重要歴史記念物に指定されている)。

影向寺再興

奈良時代に創建された影向寺は、この頃すでに六〇〇年余りの歴史をもつわけで、この間にも幾度か罹災し、あるいは有力檀越の退転などで、その堂塔の荒廃することがあったものと考えられる。

薬師堂は一四〇六(応永一三)年にその精舎再興の勧進が行なわれており(『長弁私案抄』による)、この幾年か後には再興が成ったものと考えられる。

現在の薬師堂は既述のように、江戸時代中期、一六九四(元禄七)年の建物であり、応永の再興と元禄の復興の間、一五三一(享禄四)年にも再建されている(同寺所蔵十二神将像胎内墨書)。

奈良時代創建された当時の薬師堂は、今日のものとはよほど趣きの異るものであり、床を張らず、堂内は一つのフロアで、仏像が堂内一ぱいに祀られていたと推定される。

しかしその後、このような金堂形式はしだいに日本人の趣向にそって和様化されていった。

そこで、応丞再建時の堂は今日の薬師堂にかなり近い様式、すなわち床を張り、堂内を内陣と外陣に分け、中敷居を格子戸で仕切る本堂形式のものであったと考えてよいであろう。

現在の堂は、その細部にかなり禅宗様の影響が強いものであるが、応永の建物の場合は、今日のものよりもっと和様の様式にのっとり、端正ですっきりした姿であったろう。

しかし、現薬師堂も中世的な密教本堂の形式を踏襲する地方色の豊かな建造物として、最近神奈川県の重要文化財に指定された(写真六五頁)。

2 後北条時代の市域 top

戦国への序章

関東一〇ヵ国を支配した「鎌倉府」は、はじめ尊氏の子・基氏が下向し、以降四代の子孫が公方(くぼう)と称して相承(そうしょう)した。

公方の下にはこれを補佐するものとして管領があり、上杉氏が同職を世襲するが、同氏は四家に分裂し、彼らはその勢力をめぐって角逐、しだいに扇谷(おうぎがやつ)・山内(やまのうち)両家が実権を握っていった。

さらに時代が降ると、扇谷家の家宰(かさい)である太田氏、山内家の家宰である長尾氏が主家を凌駕する勢力をもつようになる。

一方、歴代の公方は室町幕府と対立し、しばしば関東の独立を狙ったので、幕府との関係は険悪となり、やがて持氏の時一四三九(永享一一)年自滅(水早の乱)、その後は下向した成氏も管領のために下総の古河(こが)に追放され、関東はついに両管領家の支配するところとなった。

このような政治的不安定は太田・長尾両家にとっては、その勢力伸展の好機となり、各地に成長してきた地侍層をしきりにその傘下に集め、結局、関東地方は強力な統一政権のない戦国の様相を呈することとなった。

戦国大名北条早雲が伊豆に堀越公方(古河へ移った成氏に代って、その後に幕府が派遣した公方で、彼は鎌倉へ入らず、伊豆に住して、地方政権に終始した)を討ち、関東制覇の第一歩を踏み出したのは、このような状況下、一四九一(延禎二)年のことであった。

後北条氏の支配

一四九五(明に四)年九月、早雲は上杉氏の臣・大森氏の居城小田原を攻めてこれを掌中にし、相模進出の拠点を確保、ついで山内上杉氏討滅を狙う彼は、一五〇四(永正元)年九月、かって稲毛氏の山城であった枡形城に入り、これに味方する駿河の今川氏親も参着、上杉顕定の軍勢と対峠し、その昔、新田義貞と鎌倉幕府軍とが戦ったように、多摩川河原を戦場にした立河原合戦が展開された。

二代氏綱は一五二四(大永井四)年江戸城を奪い、武蔵へ進出、これによって川崎市域も、ほぼ北条氏の配下に収まったものと考えられる。

これ以降一五九〇(天正一八)年豊臣秀吉によって小田原が落城するまで、およそ六〇年余り、市域を含めて武相地方の多くは後北条氏の支配をうけたのである。

後北条氏は本城小田原のほかに、甲斐武田氏との国境上に津久井城を、武相の国境に小机城を、南武蔵の鎮めとして江戸城をというように、いくつかの支城網をもっているが、市域の場合、その領土(北条氏より知行地を与えられた武士)は主として江戸衆と小机衆であり、その間、要所に御馬廻衆や三繩衆が散在していた。

その軍事力の主体は、三代氏綱の時編集された家臣団の知行地名簿である、「小田原衆所領役帳」に記されている四九三名の知行人である(むろん、これ以降知行人もその数にも変動がある)。

しかし、これら少数の知行人だけが戦闘員であったのではなく、その知行高に応じて彼らが従える一族や被官、といっても村落内の有力名主百姓という程度のものであるが、そうした人々が後北条氏の戦力として徴発された。

武田・上杉・里見・今川ら、四周を強敵に囲まれ、そのなかで領土の拡大をはかった後北条氏は、その治政下を戦いに明け暮れせねばならなかったが、その都度、当地域の人々も徴発され、農事をほおって武器を持たねばならず、時には郷里を離れた戦場で屍(しかばね)をさらすこともあったに相違ない。

平素は農事に従う一般農民に、十分な武具があるはずもなく、また戦闘員としての訓練も未熟であったから、「下々の侍共は手作し、形義風俗侍共見分けがたく、志(し)かとしたる大将一人もなきよし」(『北条五代記』)という状態だったようである。

また、徴発をうけても満足な武器がなく、後北条氏も農民に対し「腰さしの類はひらひらとさせて武者めくように支度をしろ」(「多摩郡土方家文書」)とか、「甲立物のない者はいかにもきらびやかにして走廻れ」(同上)と命じている。

一五八二(天正一〇)年、徳川家康の来襲に備えて、滝山城主の北条氏照が小山田(町田市域)の農民に出した徴発文書には、名字のある地侍はもとより、「男たる程の者出家まで」出兵しなければ、従類まで磔刑にすると強い姿勢を示しているが、こうして駆り出された農民は梅干や鰹節を食糧として、戦場を駈け廻ったのである。

戦国大名の場合、その領国支配は江戸幕府のように徹底したものではなく、在地農民を直接掌握することはむずかしく、このため各地に配された知行人を通しての間接支配であったから、時には反北条の姿勢を示す異分子もいた。

このため土地や農地を大名が直接把握し、その経済力の集中によって領国支配を徹底させるという、近世的なあり方ヘー歩踏み込むことができず、土地や農民支配の基礎となる「検地」も、家臣にその知行地の明細書を提出させる「指出(さしだし)検地」に終り、直接現地に竿を入れることができなかった。

しかも指出検地さえ行なえない所が多く、市域についても小山田弥三郎の知行地であった多摩区の黒川、鶴間が一五四三(天文一二)年に検地をうけているが、その他の地域についてははっきりした記録はみられない。

ただ後北条氏の支配も代を重ねるごとに徹底してゆき、しだいに知行人を通した間接支配から、直接農民を掌握しようという方向へむかい、大名の発給する文書にも村の名主百姓に宛てたものが多くなっている。

すなわち検地の有無とは別に、その支配の浸透度は戦国末期にゆくに従い深まっていったとみてよいであろう。

泉沢寺とその周辺

後北条氏は戦国大名一般が行なったように、その領国拡大の過程で、有力領主と婚姻関係を結んで宥和(ゆうわ)を計った。

蒔田(まきた)と世田谷に領地をもち、一部市域の中原方面にもその勢力の及んだ吉良(きら)家は、足利氏という名門であり、その伝統的勢力は無視しえないものがあった。

氏綱はその女(むすめ)を吉良頼康に、三代氏康もその女を吉良氏朝に嫁がせている。

吉良氏がいつ頃中原方面をその手中に収めたか明らかでけないが、上述のように、中原は稲毛荘の中心地域であり、市域でも最も耕地化の進んだ地味の良いところであったから、荘園解体期に太田氏や江戸氏をはじめ、大小の国人地侍層による争奪が繰返され、やがて吉良氏の手中に落ちたとみられる。 |

泉沢寺(中原区上小田中)

|

頼康は一五五○(天文一九)年、上小田中(かみおだなか)に頼高の菩提寺・泉沢寺(泉沢寺はもと栴(せん)沢寺といい、烏山にあった)を再興して寺領を寄進し、さらに前から上小田中にあった「市」をさらに繁栄させようと、諸役の免除をゆるすなど居住を奨励している(「泉沢寺文書」)。

吉良氏と市域との関係は泉沢寺にとどまらない。

氏朝は上丸子山王社の神宮である大楽院に、丈六の釈迦坐像を寄進(一五六一〜八九年の間)した。

その胎内墨書をみると、家臣中に「原半九郎」の名がみえる。

この人物は、宮内常楽寺所蔵十二神将修理の際も施主となった記録があり、中原土着の在地士象として古くから勢力のあった「原」姓の一人である。

吉良氏はその勢力拡大策として、こうした人物を積極的に自己の家臣にとりたてたものであろう。

宮内から丸子へ

中世に稲毛家の枢要地であった宮内に対し、戦国期には「市」のあった小田中、そして東国の要路に位置した丸子方面がしだいに賑いをみせ、特に丸子は景春(かげはる)党 (長尾景春)の乱に際し小城が営まれた。

同所に鎮座の山工社は鎌倉以来の歴史を有するとみられるが、一四七七(文明九)年上杉顕定は出陣に際して、同社の参銭を浅草寺輪蔵堂に与えて祈祷を行なわせるなど、かなりの大社であったことを窺わせる。

江戸時代に入り、幕府は寺院の本末制度を組織化するが、その先行形態は、戦国期に形成されていた。

そして制度の確立期には、この戦国期における各寺院の消長関係が本寺末寺の縦系列として定着していったと考えられる。

「小田原衆所領役帳」寺領の部に、市域寺院で記されているのは多摩区の王禅寺のみであるが、同寺は近世に入ると本末制度確立期の「寛永末寺帳」に登載される。

それは同寺の戦国期に果した在地における宗教的権威がそのまま認められ、またそれを利用しようとしたからにほかならない。

同寺は川崎北部を中心とする密教寺院の中心的存在として多くの末寺を傘下とし、王禅寺自身は京都醍醐寺の直末となったのであった。

これに対し、府域屈指の古刹として名高い影向寺は、戦国期有力檀越を失って衰微し、「小田原衆所領役帳」に登載されることもなく、近世に入っても深大寺の末寺となり、同寺自身が末寺を持つことはなかった。

当然、府域の一般寺院はいずれも江戸周辺の寺院を本寺とし、その系列に納まるのであるが、興味深いのは、王禅寺と共に小田中の泉沢寺、中原の西明寺、上丸子の大楽院という、後北条氏や吉良氏と特に関係深かったとみられる三か寺が、いずれも各宗の京都ないしその周辺の本山の直末となっていることである。

すなわち一般寺院が中央本山よりも江戸との関係を強めることとなるに対し、上述寺院については逆に本山と結びつき、幕府との関係が間接的であったということである。

ここに吉良氏の掌中にあった丸子、小田中地域の特殊性を読取ることができよう。

増田氏の場合

府域の知行人は「小田原衆所領役帳」によって、その編纂時の状況は把握できるわけであるが、一例として増田氏を取上げてみよう。

旧清沢村の増田家は後北条時代、小机衆に属する知行人として同書に現われ、今日もその子孫の伝わる旧家である。

その知行地は高津区作延(さくのべ)のほか、横浜市域の菊名・阿久和(あくわ)と伊豆韮山町の奈古谷(なごや=現、奈古屋)とに分散し、知行役高の合計は一四一貫文となっている。

同氏の出自は不明であるが、奈古谷に四五貫文を持っていることを考えると、小机衆となる以前から伊豆に関係があったとみられよう。

『小田原編年録』によれば、下作延村円福寺は、一五二二(大永二)年地頭増山駿河守満栄が開基したものといい、同氏は八〇歳で一五五八(永禄元)年没し清沢村養光寺に葬られたと伝えている。

すなわち、後北条時代の増田氏は小机衆として下作延に住し、同地の内七〇貫文を知行していたのであるが、『新編武蔵風土記稿』によれば、満栄の孫・内膳の時、清沢村へ移ったとあるから、江戸時代に入ると徳川家の知行割によって、戦国期の在地領主はその知行地を没収され、半ば強制的に移転させられたものと考えられる。

しかし、同氏は名門の家柄として地域的影響力も大きく、近世を通し「名主」役を継承していたようである。

さて、江戸時代、一七六四(宝暦一四)年五月、池上新田の開発で有名な池上幸豊は、稲毛の村々を巡り『武蔵野の日記』と題した紀行文を残した。

彼は川崎から神奈川、保土ヶ谷の両宿を経て佛向村、菊名村、綱島村、子母口(しもぐち)村を通り、野川に影向寺を詣うで清沢村に至っているが、ここで増田家を訪れた。

同家について、

清沢の里に増田何某といへるはゆかりありけるものにて、三十年(みそとせ)ばかりの昔一やどりなどせしが、家富み従者あまた有りていと賑はしく侍りけるが、門こぼち家居も形ばかり残れり。盛者必衰のことはり思ひ知らる。

具しける者をして訪ひけるに主は朝のほど薬つみに出てゆくえを知らずといへば鳳を題して去りぬ。

(『池上与楽章集』巻五) |

と記している。

これは一見、単なる旧家の凋落(ちょうらく)としてみすごしてしまいそうだが、引用文中にもあるように、三〇年程前までは多くの作人を使って家父長的経営を行なう富農であったのであり、一六九四(元禄七)年影向孚薬師堂を再建の際にも、その施主の一人として棟札に「増田清兵衛」「増田忠左衛門」の名が記されている。

一体、戦国期の農民は近世の村と異って、村内における格差が著しいという特徴がある。

市域の例ではないが、横浜小安郷の天正一〇年検地では年貢負担者が一〇名おり、このうち三貫文以上を負担する七名の百姓は有姓で、残りの者は姓がないという結果が出ている。

そしてこれらの百姓以外に直接年貢を負担せず、もちろん姓もない脇百姓が相当数あって、有姓の有力な家父長的名主百姓のもとに隷属していた(青木虹二「小農民の自立について」)。

後北条氏はその支配のなかで、知行人を通し、こうした在地有力農民の掌握に意を用いたのであるが、一方、戦国末期には、こうした有姓農民の武力としての潜在的な力を抑制すべく、兵農の分離を行ない、さらに彼らの傘下にいた血縁・非血縁の作人や下人らの自立を促す方向へと、大きな歴史的展開が行なわれるのである。

このいわゆる小農の自立は、検地の際、作人(さくにん)・下人(げにん)らを名請人として登録することで具体化されてゆくが、しかし、その実現にはかなり時間を要し、また労働力の分散による旧家の解体が、その没落現象として現われることともなったのである。

すなわち増田家の没落は、一個の家の問題ではなく、江戸時代の幕府の政策と相いまって、しだいに力を蓄えてきた小農が自立する過程で、戦国時代以来の豪農が解体を余儀なくされていくという、近世前期の農村に普遍的にみられた社会構造の変化を示す現象であったのである。

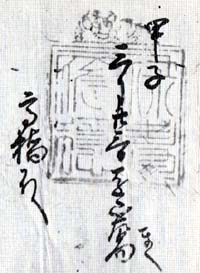

虎の印判状

現在市域には九点の後北条文書が伝えられている(『新編武蔵風土記稿』に収録されたものは、この数を上廻るが散佚(さんいつ)等があり、今日、確認されているのは九点)。

この内訳をみると、氏康時代のもの一点、氏政時代のもの一一点、氏廐時代のもの六点てあって、市域がいまだ同氏の勢力下になかった早雲時代のものはみられず、氏綱の代のものも残っていない。

しかし、戦国以前の時代については、市域に伝世する中世文書といえるものは全くないのであるから、その点では少数とはいえ、戦国人名の発給した文書が残されていることは、大名と農民や在地支配との関係を知るうえで、大変貴重な資料であるといえる。

これら九点の文書は大よそ、(一)所領の宛行および安堵 (二)年貢の上納を命じたもの (三)境界論争の裁許状 (四)撰銭令(えりぜにれい)に関するもの、に分類できる。

これらはいずれも後北条氏がその領国支配上不可欠な対策として行なった農民や在地への明確な意志の伝達であるから、断片的なものであるとはいえ、これらの文書は後北条治下に生活した、我々の先祖の樣子を考える素材として貴重なのである。 |

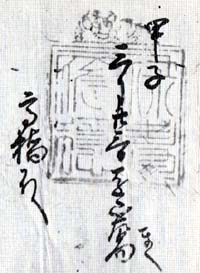

虎の印判状の角印

(高津区・井田太郎家文書)

|

後北条文書はその大部分が、末尾に大きな朱の角印(七・六センチ角)が押されているが、この角印の下部に、いかにも戦国の雄であった後北条家を偲ばせるかのような虎の姿が描かれており、歴代当主がその在任中に限って発給する権威のあるものであった。

そこで、これら九通の文書のうち、いくつかを拾って一瞥しておきたい。

撰銭令に関する文書、これは永禄元年五月十一日の記年銘があり、宛所は「恒岡殿」と「長尾百姓中」である(井田家文書)。

恒岡氏は「牛川原衆所領役蜆」にみられる長尾の知行主恒岡氏であるとみられ、同氏と長尾村百姓に宛てたものであった。

当時、すでに貨幣は商品売買や年貢納入の手段としてかなり行きわたっており、主として中国明(みん)の「永楽通宝」が流通していた。

ただその絶対量が不足していたため、明銭以外の銭や潰れたり破損した銭も使われていたのである。

しかも後北条氏としては鉄砲・弾薬・木綿などの購入に良質の銭が必要であり、このため流通貨幣について強い関心を示し、しばしば「撰銭令」を出してその規制を行なったのである。

元来自給性の強い農民の生活においては、貨幣に対する関心も薄く、良銭の入手も思うようにならない状態であったが、戦国大名は彼らの都合で、貨幣による年貢納入を強要するということを行なったのである。

そこに大名側の姿勢が窺えるであろう。

次に一五九〇(大正一八)年三月、すなわち後北条氏滅亡の直前、上丸子の名主と思われる中村氏と百姓に出された文書がある(上丸子日枝神社文書)。この頃は後北条氏の武相支配も相当徹底していた時期である。

文書の内容は、上丸子郷と沼目(沼部)郷との農民が、多摩川の川成(かわなり=河川の氾濫による田畑の欠損)のため、地境が不明瞭となり境界争いを起した。

そこで両者は後北条氏の法廷へ訴え、それにより検使を行なった結果、上丸子側か勝訴し、係争地は上丸子郷に帰属することとなったので、同郷内の百姓は怠りなく耕作し、年貢を納入するよう命じたものである。

多摩川に沿う沖積層地は用水を得やすい反面、川欠け、出水などの損失を受けることが多かった。

農民にとって生命ともいえる田圃は、それによって甚大の被害を蒙り、時にこのように地境い争いともなったのである。

本文書をみると「上丸子郷」は一つの村落共同体となっており、中村という名主を中心とした百姓の地縁的結合が窺える。

そこにはもはや荘園的なものはみられない。

宛所に中村と上丸子百姓中とあるが、この場合の百姓も先はどの百姓の例と同じように、在地に根ざした名主に匹敵する家父長的経営者をさしているものとみてよいだろう。

こうした中世的農民構成の分解を待って、初めて上丸子郷は上丸子村へと変質するといっていいのである。

近世村の萌芽

「小田原衆所領役帳」には、現在も使用されている市域の地名が数多くみられるが、その地名表記をよくみると、(一)地名のみ、(二)地名に郷のつくもの、(三)地名に村のつくもの、(四)その他に大別される。

(一)の例では久本・井田など、(二)では本月郷・片平郷・加瀬郷・宮内郷・小沢郷・作延郷があげられる。

(三)としては長尾村・平村・小田村がある。(四)として「野川地頭方」といった表現がそれで、これはかって同地にあった荘園が、下地中分によって領家方、地頭方に分割されたことを示す表記であり、中世史を復元する一つの手がかりとして貴重である。

さて、これら地名表記はかなり重要な示唆を含んでいる。「小田原衆所領役帳」は知行人とその所領との関係を貫高で表したものであるから、そこに記された地名は多くの場合、一つの知行単位と考えていいものである。

ということは、同書の編纂された一六世紀中葉には、戦国大名による在地支配が相当徹底し、すでに中世的な土地の所有形態であった「荘園」的な体制がほぼ崩壊し、その解体によって荘内の各郷、あるいは村が知行の単位となっているということを示すものに他ならない。

これを農民の側からいえば、荘園制時代に一つの耕地に対する権利が本所・領家・在地領主・下司・名主・作人等、重層的に入組んでいた状態が、しだいに整理され、郷や村が一つの生活圏、地域共同体として知行人の支配を受けるというパターンへと変ってきていることを意味している。

このことは、戦国時代が中世と近世との橋渡しの役割を果したものとして、大変重要なことである。江戸時代、幕府が地方行政上、その支配の単位とするのは「村」であるが、同書に知行人の単位として上述のように「村」が散見されることは、ちょうど近世的な支配(村を単位とする一村支配)へ移行する過渡的な姿を示すものといっていいからである。

一五九〇(天正一八)年四月、豊臣秀吉は小田原攻めに際し、各地に禁制を下した。

その一つに市域の高津方面にあてたものがあり、その宛所は「作延郷・長尾村・平上橋村 以上三ヶ所」とある。

幕政初期検地はこの作延郷を分解して上下二か村に、平十橋村も分離して平、土橋。一か村とするのである。

このように戦国時代は、しだいに近代的な「村」が成長してきているが、その村民構成をみると、まだまだ有力名主百姓を中心とする縦の関係にあった。

しかし、開もなく行くわれた太閤検地は有力名主の解体と、自立性の弱かった下層農民を名請人として登録し、単婚小家族を単位とする、新しい「村」を生み出していったのである。

top

****************************************

|