|

****************************************

Home

わが町の歴史・川崎

(村上 直 編著 文一総合出版 昭和56年刊)

1 あとがき

一章 原始時代の川崎

二章 古代の川崎

三章 中世の川崎

四章 近世の川崎

五章 近代の川崎

六章 現代の川崎

付録 年表など |

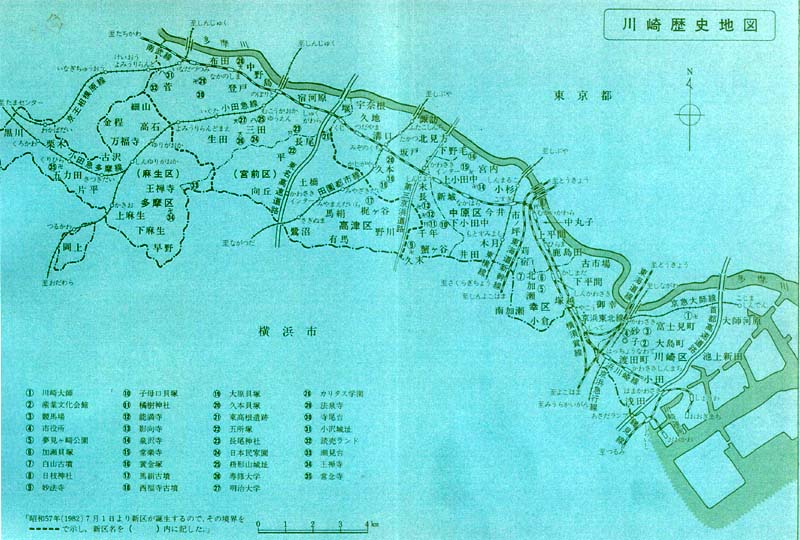

川崎市は東京都と横浜市に挟まれた多摩川の南側にある細長い地域です。

この本が書かれた頃はすでに人口百万人を超す巨大都市でしたが、今は百五十万になろうかとしています。

江戸時代の川崎はまだ農村地帯で、東海道の六郷(多摩)川の渡しのある宿場町の川崎ができました。

明治時代に町を横切る東海道線と縦断する南武線ができ、交通が便利になったので、海岸を埋立てた京浜工業地帯の中心となって、多数の大工場ができました。

戦後はさらに東急線や小田急線沿いにマンモス団地ができ、東京のベッドタウンとしても人口が急増したのです。 |

|

|

1 あとがき

わが川崎市は神奈川県の北東部に位置し、東京都との境界となっている多摩川下流の南岸に沿って約一四二・一六平方キロメートルに及ぶ細長い地域である。

市域は西北の多摩丘陵の一部から沖積層の平地、さらに六郷川(多摩川の下流)河口の三角洲の埋立地に展開している。

人口は一〇四万(昭和五六年五月現在)、今や全国において第一〇位に位置する大都市である。

川崎の歴史は古い。名高い子母口貝塚をはじめとして、縄文時代の遺跡・遺物が広く分布し、古代・中世・近世・近代と脈々と地域の歴史がくり広げられている。

川崎という名は、すでに一一世紀末から一二世紀のはじめに秩父の豪族河崎冠者基家がこの地域に移住し開発したときにみられるが、かっては麻生郷や稲毛・丸子・河崎庄など国衙領や荘園が分布し、また稲毛三郎重成や佐々木泰綱らが支配した時代もあった。

しかし、市域が大きく発展してくるのは何といっても戦国時代に小田原北条氏の領国下にあり、やがて徳川家康の関東入国により江戸が政治の根拠地となった近世以降である。

市域には歴史にまつわる名所・旧蹟、由緒ある古社寺も少なくない。

そして近世の市域は、東海道や往還筋に沿って宿場であった川崎や小杉・溝ノ口・登戸を中心に、江戸幕府の政治・経済の基盤として重要な位置を占めることになったのである。

こうした中で小泉次大夫・田中丘隅・池上幸豊などが市域の開発や発展のために活躍したことは忘れることはできない。

そして、近代の黎明とともに、川崎市域は東京の近郊として自由民権運動の展開のなかに多くの人材が輩出した。

川崎市というと工業都市というイメージが強い。確かに明治の末年の工場誘致にはじまり、経済の発展を背景に大正初年の臨海地帯の埋立工事を契機として大工場が設立され、南武線に沿って工場が進出することによって、川崎市は京浜工業都市地域の一大中心地になったのである。

しかし、太平洋戦争後における戦災からの復興、市域の西北にあたる現在の高津・宮前・多摩・麻生の各区の開発が大きく進展すると、今や川崎市はかっての工業都市から産業文化都市へと急速に変貌しつつあるといってよい。

昭和三二年三月、私は現在の中原区の武蔵小杉駅付近の二か領用水沿いの桃畠のあとに建てたささやかな家に住むことになった。

当時は南武線の駅は木造は駅前は草原で近くに池やテニスコー卜、数軒の日本石油の社宅が並んでいたにすぎない。

まさに郊外の閑散とした地域であった。それが今の駅前の小杉会館や繁華な商店が並ぶ大通りである。

川崎市に住んで二四年、私の住む家の周辺には高層建築や住宅が密集し、木造の小・中学佼も鉄筋となり大きく近代都市化しつつある。

こうした町の発展を思うとき感無量なものがある。

『わが町の歴史・川崎』の出版の話があったとき、私は日頃からともに川崎市域の研究を行なっている村田文夫・三輪修三・仙石鶴義の三氏と共回執筆によって書き上げてみたいと思い相談した。

三氏から早速快諾を得て執筆にとりかかったが、意外に長い日時を経過してしまった。

これはひとえに私の怠慢からであり、三氏にはご迷惑をかけてしまった。川崎市にはすでにすぐれた数多い研究業績がある。

これらをすべて包含し一書にまとめることは紙幅の上からもきわめて難かしい。

そのため川崎市の歴史を理解するためには本書の他に別掲の関係文献を参考にしていただきたい。

次に本書の執筆分担を記しておくことにする。

原始時代の川崎 村田文夫

古代の川崎 村川文夫・三輪修三

中世の川崎 三輪修三

近世の川崎 村上 直・仙石鶴義

近代の川崎 村上 直・仙石鶴義

現代の川崎 村上 直・三輪修三

なお全体のまとめを村上が行なった。

この書が川崎市の歴史の移り変りや地域の特色を理解していくための一助となれば、執筆者としても望外の喜びである。

刊行にあたっては文一総合出版の村田央氏には随分、お世話になった。ここに深く感謝の意を表するしだいである。

昭和五六年六月 村上 直

執筆者紹介

村上 直(むらかみ・ただし) 1925年、東京都に生まれる。東京都立大学大学院日本史学専攻修了。専攻、日本近世史。法政大学文学部教授、文学博士。文学部長を経て現在、通信教育部長。川崎市文化財審議会委員。著書『天領』『江戸幕府の代官』『近世神奈川の研究』『川崎市史』(近世執筆)ほか。

村田文夫(むらだ・ふみお) 1943年、川崎市に生まれる。立正大学文学部史学科卒業、考古学専攻。川崎市教育委員会文化課文化財係長。著書『黒川東遺跡』(共著、川崎市、論文「川崎市潮見台遺跡の縄文中期集落復元への一試論」 (『古代文化』26-4)ほか。 |

三輪修三(みわ・しゅうぞう) 1939年釧路市に生れる。国学院大学文学部史学科卒。現在、川崎市立産業文化会館内博物館学芸員。専攻、中世史。著書『影向寺小誌』(影向寺刊)、論文「中世野川郷の領家と地頭」(『川崎市文化財調査集録』14集)、「川崎の仏像について」(『産業文化会館学芸課紀要』3号)ほか。

仙石鶴義(せんごく・つるよし) 1943年、北海道に生れる。法政大学大学院人文科学研究科日本史学専攻博士課程修了。現在、東京都近代文学博物館学芸員。川崎市文化財調査員。編著『田島家文書』(共編、東京都教育委員会)。 『川崎市関係史料集』(川崎市立中原図書館)ほか。 |

top

****************************************

|