|

****************************************

Home 其の一 其の二 其の三 其の四 其の五 付録

九章 戦争と千葉市民

1 強まる軍国色

”軍郷千葉″の形成/窒息する文化運動/国策に乗って/

軍需生産の拡大/工業都市への転生

2 生活への統制

増大する人口/大千葉への構想/教育の戦時体制/市民生活への抑圧/生活物資の欠乏/千葉市への空襲/市街地潰滅す |

十章 戦後千葉市の発展

1 復興と民主化

公選市長の登場/遅々とした復興/ひろがる民主化の波

2 都市化の時代

工業都市への模索/京葉工業地帯/拡大する市域/

団地とべッドクウン/新しい都市像を求めて |

九章 戦争と千葉市民 top

1 強まる軍国色

“軍郷千葉”の形成

昭和初頭以来、日本内外の危機はますます深まっていった。

引続く経済不況と失業率生活苦、高まる労農運動・無産運動の中で、日本は昭和六(一九三一)年、“満州事変”を引き起こし、いわゆる“一五年戦争”の泥沼へ足を踏み入れ、国際的な孤立化への道をたどっていった。

ついで昭和一二年には、戦火は日中の全面戦争に拡大し、さらに同一六年にアメリカ・イギリスなどとの間に太平洋戦争に突入した。

このように、昭和二〇年八月の敗戦に至るまでの長期にわたる戦争の期間を通じて、国内では軍国主義的な傾向が強まり、国民の自由は抑圧された。

こうして戦争と軍国主義の波は、いやおうなく千葉市をも呑み込んでいく。

前章で述べたように、千葉市周辺には、鉄道第一連隊や歩兵学校をはじめとする軍事施設が多く、“軍郷千葉”と袮せられていた。

さらに昭和二年になると陸軍気球隊が所沢(埼玉県)から作草部(さくさべ、都賀村)に移ってきた。

用地にはゴボウなどが栽培されていた野菜畑があてられた。

はじめ航空部隊として砲兵に協力、のち連隊となって砲兵部隊に所属し、偵察の役割をになったほか、防空気球は戦略拠点の防空用にも揚げられ、昭和一四年にはノモンハン事件に出動した。

太平洋戦争末期の昭和一九年には臨時動員により茨城・福島や長生郡一宮に分駐し、風船にくくりつけた爆弾九〇〇発を偏西風を利用して飛ばした。

そのうち約一割が米国やアラスカ・メキシコなどに落下し若干の被害を与えたと報告されている。

現在も作草部に気球格納庫が一棟残っている。

昭和六年には千葉連隊区司令郡が椿森(つばきもり)に設置され、県下兵力動員の中心機関となった。 |

気球格納庫

民間会社の倉庫として、いまも生きている。

|

日中戦争ぼっ発前後には穴川に陸軍戦車学校、小中台に陸軍防空学校なども新設され、敗戦時には軍事施設の敷地総面積は約一四〇万坪(約四六三ヘクタール)に達した。 これらの存在が、千葉市坡の西北郊台地への都市化の延びをはばんだことは否定できない。

満州事変がはじまると、ただちに鉄道連隊・歩兵学校に出動命令が下り、昭和六年一二月、盛んな見送りをうけて千葉駅から出発した。 |

千葉鉄道連隊の演習風景 昭和5年頃。

|

これ以後、千葉市周辺からも多くの将兵が中国大陸や東南アジアなどに送り出され、敗戦までに戦死または戦病死した千葉市民は二八五三人とされる。

戦争の拡大に伴い、黒砂・更科・登戸などに戦車隊・自動車隊などが配備され、市周辺には軍人の出入りが多くなり、カーキ色の軍服をつけた兵士の姿が街頭などいたるところにみうけられた。

昭和一三年二月一一日に市民一万人が参加して建国祭が挙行された時には、下志津飛行学校から飛来した陸軍飛行機を万歳でむかえた後、戦車を先頭に市内を行進し、千葉神社に戦勝を祈願した。

まさに軍民一体を地で行くような軍郷千葉の光景であった。

窒息する文化運動

戦時色が濃くなり、社会のファッショ化か強まる中でも、戦前からの伝統を引きつぐ社会運動や文化運動は様々な形で粘り強くすすめられた。

昭和一一(一九三六)年から翌年にかけて、福永剛ら数名は『房総文学』を刊行し、文学を通じて大衆を啓蒙し人民戦線結成の素地をつくるため、千葉市内で同誌の配本や合評会を行なったとして検挙された。

翌二二年には「『房総文学』関係の思想容疑者千葉市居住金親(かねおや)清」が千葉・船橋・市川などの芸術家・小説家を集めて「銃後文化連盟」を結成しようと千葉市商工会館で準備会を開いたことが“共産主義運動”として報告されている(思想月報)。

同年には一三名の参加で農事実行組合を組織したことが、同様に“共産主義運動”とされている。

官憲からみて札付きの“千葉市若松町居住思想要注意人物大塚良平”らが組織者であったことが、官憲がレレッテルを貼付けた唯一の理由なのではあるまいか。

昭和一四年にも亥鼻町や吾妻町で“思想要注意人物”らが消費組合組織計画に奔走しているので“動向注意中”とある。

また同年には元『房総文学』関係者らを集めて会員約二〇〇名の映画観賞会が組織されたので、「大部分は割引観覧希望者なるも首脳者」である“思想容疑者”に対して警戒の目を注いでいる。

これが“共産主義運動”とされたことはいうまでもない。

さらに戦争末期の昭和一九年、千葉医科大学の一副手が、特高によって検挙された事情を示しておこう。

同人は昭和一七年頃から医学部内で、学生や女子事務員と「千葉医大劇サークル」を結成して、毎月一〜二回秘密裡に小山内薫「息子」、イプセン「人形の家」、また島木健作「生活の探求」、島崎藤村「夜明け前」などの批評会を開いており、左翼容疑者として行動内偵中のところ、昭和一八年から学内新聞『千葉医大報国団報』上に、リアリズムの観点より国民演劇・記録映画などを扱った映画および演劇批評を執筆するなど、左翼活動の容疑濃厚となった。

そこで引続き内偵していたところ「右劇サークルを地盤として左翼活動を為し居る事実明白となりたるを以て」検挙した、というのである。

国策に乗って

このように理不尽な弾圧体制の下で思想の自由や人権が否定され、窒息させられかけている時、他方においては国家主義的、国策協力的な社会運動・政治運動が時代の風潮に乗って声高に登場してきたことも見逃すことができない。

一例をあげれば、昭和一三年四月、千葉市の教育会館で千葉農村更生連盟が創立大会を開いている。

その綱領は「我等は共産主義を排し国体の本義に基き日本民族の澎湃(ほうはい)たる大陸活動に積極的に参加」するとうたい、「日本国民的見地に立脚し小作争議を解決し……農村更生を期す」と宣言した。

名誉会長には東方会の中野正剛をかつぎ、副会長に臼井荘一・鈴木豊(元日農県連幹部)、相談役に平賀寅松(同上)、常務理事に大森真一郎ら、主事に石橋広吉の名前がみえる。

同連盟は五月に組織拡大の目的で「軍事施設に依る移転農民に告ぐ」との印刷物を一般に配布している。

これはおそらく戦車学校や防空学校の用地買収にからむ動きとみられる。

戦車学校の設置された穴川の場合、農地の評価額をめぐってトラブルが生じ、不売同盟結成、代替地あっせん要求などの動きを示した農民に対し、軍側は懐柔策や憲兵隊への召喚などによって圧力を加えた(『千葉市史』)。

防空学校の場合には、園生(そんのう)・小中台(こなかだい)地区の農家一八戸の畑地や草地が買収の対象となった。

この問題に対して“軍郷千葉”の「農村平和の確立」のために、同連盟が「日本国民的見地に立脚し」て動いたであろうことは想像にかたくない。

このほかでも、昭和一三年、千葉市にある皇国農民同題が国民精神総動員運動として「祝紀元の佳節」のビラを市内各所に貼付けたり、出征兵遺家族救援運動に動いたりした。

同年には千葉市在住の大日本青年党員らが千葉神社で同党千葉支部準備会を結成し、「飛躍大日本の建設、対支政策確立、物資統制断行」などのビラをはり出したり、時局講演会(日赤支部で)や攘英演説会(昭和一四年、教育会館で)を開催したりした。

後者には同党統領の橋本欣五郎大佐が来演し、聴衆約一一〇〇名を集めた。

別に県庁公園で排英県民大会が開かれたこともある(特高月報)。

軍需生産の拡大

“軍郷千葉”とはいいながら、千葉市の産業構造はこの時期にいたっても基本的には戦前のそれと変っていない。

とはいえ全工場数は太平洋戦争直前の五年間に二・三倍にふえており、とくにガーゼ生産や縫製品・メリヤスなどの繊維織物部門、セメント管などの窯業土石部門で伸びが著しく、製材木製品のほか機械器具・化学などの部門も三倍ほどに増加している。

しかし昭和一五(一九四〇)年においても工場の絶対数がもっとも多いのは、澱粉・菓子・麦粉などを生産する食品部門であったから、千葉市の工場はやはり消費材生産が中心で、重化学工業とは縁遠いものであったと思われる。

そういう中で軍需工場として上げられるものをみよう。昭和一三年、稲毛で甘藷を原料にした航空用アルコールの生産が開始されている。

翌一四年稲毛で日本バルブが水道から軍艦用のバルブまでの生産を、同一五年に穴川で内外製綱所が自動車や航空機ピストンケージなどの生産を、同一六年から稲毛で加藤製作所が各エンジン類の生産を、それぞれ開始した。

国策にそう軍需工場という形で千葉市域に重化学工業への芽生えがはじまったともいえる。

しかしこれと同時に一方では、国家的要請の下でこれらとはほとんど質的に異なる本格的な工業化への道が敷かれようとしていた。

すなわち昭和一五年六月、内務省において土木会議港湾部会が戦時下生産力拡充計画に即応して、既成臨海工業地帯とは別に新しい東京湾臨海工業地帯の造成方針を議決した。

造成事業は地方公共団体に行なわせることとし、それに対しては政府から公共施設費の三分の一を補助することを要請していた。

すでに昭和一四年から、日立航空機株式会社は工場設置のため地質調査に乗出しており、千葉市もこれとの関連で同年九月公有水面埋立許可を県知事に出願していた(昭和一五年一二月許可)。

こうして翌一五年一一月、千葉市と日立側との間に、「(千葉市は)工場誘致ノ市是ニ基キ内務省土木会議ニ於テ決定セル東京湾臨海工業地帯内千葉市地先海面都川筋ヨリ生浜町境界ニ至ル約九〇万坪ノ埋立ヲ為シ(日立の)工場敷地ヲ造成スルモノトス(第一条)」との契約が取りかわされた。

工業都市への転正

海軍航空機を製作する国策会社としての日立が千葉市に進出することは、ここに決定的となった。

昭和一五(一九四〇)年暮れの起工式は、海軍側から横須賀鎮守府司令長官など三六名、内務省から土木局長など一七名、地元から県知事以下職員一〇四名、県や市の議員九一名、漁業組合関係者二一〇名、日立側から社長など三〇名、埋立会社から一八名が参加する大がかりなものとなった。

海面九〇万坪(約二九八ヘクタール)の埋立開始をむかえて、千葉市の漁業は大きな変容を迫られた。

千葉市漁業組合や今井・曾我野漁業組合と市当局との間で漁業権の放棄や自由漁業の廃止について交渉が重ねられ、昭和一六年一月に総計八七万円の漁業補償金が支払われた(一戸あたり二五〇円くらいが多かったという)。

この工事が海軍をバックとする「国策ニ出ヅル重要施設」(組合の承諾書)であることは最大の圧力であったに違いない。

埋立工事は昭和一八年までに約六〇パーセント(約六〇万坪)を完了させ、蘇我地先(現在の川崎製鉄の地)に日立航空機の工場が建設され、発動機工場が操業を開始した。翌一九年には埋立は行なわれなかったが、機体製作工場・組立工場などが建設され、航空機の生産が始まった。

この段階で息切れした千葉市側は、物価騰貴のためもあって「全工事費欠損ハ巨額ニ達スル見込ニシテ、コノママデハ「工事進捗困難」の状況に追いこまれ、埋立工事は中止となったのである。この時、工事費は漁業補償金を含めて総額九一四万円に達していた。

日立航空機の生産開始は周囲に様々な影響を与えた。

新田町にあった白戸木工所は大正末期から昭和初期にかけて手製の飛行機の製造や操縦士の養成に従事したが、昭和一六年道場南町に移転し、日立と一体となって航空機生産に乗出し最盛期には三〇〇名もの工員が働いていた。

埋立地で航空機生産が本格化すると、澱粉製造など食品生産部門の中心地であった稲毛・今井・蘇我地区には直接的な影響が及んでくることになった。

軍需優先のため原料さつまいもの運搬に支障が生じ、製造所の原料いも産地への移転促進がはかられ、結局、少数を残して他の澱粉工場はすべて取りこわされてしまった。

江戸時代からのこの地域の地場産業の姿は、これを転機として消失するにいたった。

ともあれ千葉市が長期にわたる永井市政(昭和九〜二一年)のもとで、軍事力増強の国家的プロジェクトの一翼を担いながら、消費都市から軍需生産都市への転生に一歩を踏み出したことは、実はこれ以降の千葉市の行方を占う上で予想以上に大きい歴史的な意味をもっていたといわねばならなかった。

2 生活への統制 top

増大する人口

千葉市域の人口は、明治二二(一八八九)年の六万一四九五人から大正元(一九一二)年の九万二〇九四人へと確実に増加してきた。

この増加の最大の要因は、千葉町の人口増加にあった。

大正元年に千葉町の人口は三万五八六六人を数えるが、同二年以降一時的に毎年減少をみせ、同八年の三万〇一〇九人を最低として、翌九年からしだいに増加傾向をたどり始める。

千葉市域の各町村でも二、三の例外はあるが、同じように人口の減少がみられている。

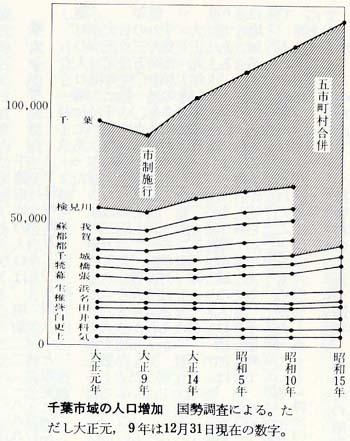

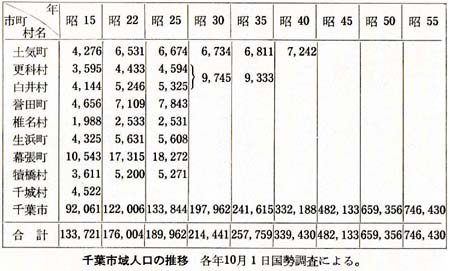

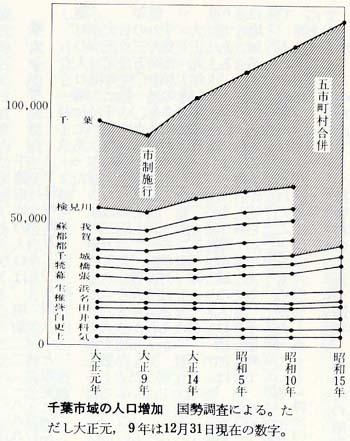

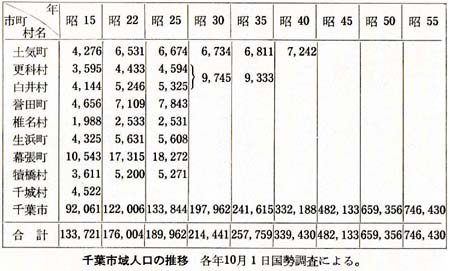

大正九年以降昭和一五(一九四〇)年までの、千葉市域における人口の変遷は次のグラフに示すとおりである。

この図によっても千葉市域の人口増加は、千葉町(大正一〇年の市制施行以降は千葉市)の人口増加が主因であることが明らかである。

千葉町で、県都としての政治・経済・文化の中心地として、人口の集積が行なわれたことを物語っている。

旧千葉市(町)以外の町村は、ほぼ微増傾向にあった。

しかしこの中でも、都賀村の大正一四年、幕張町の昭和五年に、比較的増加傾向がみられる。

都賀村は、大正九年の四四一七人から同一四年には七九二三人へ増加しているが、これは軍事施設の増強による一時的なものであり、以後の人口は横ばいである。

また幕張町の方は、関東大震災による東京の住宅地の郊外移転の波の末端が、いくらかこの付近まで及んできたものと考えられる。 |

|

千葉市の市制施行の年の現住戸数は約六九〇〇戸、人口は約三万三九〇〇人であった。

当時の千葉県が、本籍人口より現住人口が少なかったのに対し、千葉市では逆に現住人口の約四〇パーセントは寄留人口、つまり新住民によって占められており、しかも寄留人口約一万四〇〇〇人の四〇パーセント強は他府県からの寄留者で、人口集中度がかなり急激だったことを示している。

「千葉市街地実測図」(大正一四年訂正。大正一五年一月発行)の裏面に、千葉市街案内として主要機関・商店名等をかかげ、次のように説明が加えられており、当時の千葉市の様相がわかる。

県下第一の都会として、文化普及の源泉地として、常に新進の機連旺謚(おういつ)している。

学生の千葉、軍人の千葉、官吏の千葉と称せられるだけに、時代の不景気を他所に勃興の芽栄(めば)へ著しきものがある。……

商業専門の戸数約三〇〇〇に達し、年々進歩の兆を示しつつある。……

市勢の発展と共に工業も亦次第に進歩し、之が戸数七五六、従業人員二四〇〇に達するも、其他の都会に比し工業の進展遅々たるは只、遺憾と言ふ外はない。 |

大正一一年千葉市街計画調査委員合が設置され、二七路線の街路計画案を提出した。翌年に市会は原案の一〇か年継続事業と、その費用約七〇万円を減額して三五万円で施行することを決定した。

大千葉への構想

しかし、街路計画は遅々としてはかどらなかった。その上、この費用は関東大震災の復旧費に使われてしまった。

昭和四(一九二九)年、市会で都市計画施行案が可決された。

さらに翌五年には、内務省から「都市計両法並に市街地建築物法施行地」に指定され、同七年に都市計画地域を決定した。

この都市計画地域は、市域のほか都村の矢作(やはぎ)の全部と貝塚・辺田(へんだ)の一部、都賀(つが)村のうち作草部と東与山・高品の一部を含み、当時の千葉市域の約一・七倍、推定人口約九万六〇〇〇人の規模であった。

調査委員会では、県都を中心とする半径一里半(約六キロ)以内の市町村、すなわち千葉市・検見川町・都賀村・都村・千城村・蘇我町・生浜村の一市六町村を考えており、当時の市域だけでは充実した都市づくりができず、限界がきたことを物語っていた。

隣接町村との合併による大千葉市づくりは、具体的には昭和九年、検見川町・蘇我町への呼びかけの形で始まったが、幾多の議論を経て、同一二年二月一一日、検見川町・蘇我町・都村・那賀村が千葉市と合併し、大千葉市への一歩を踏み出した。

ここで千葉市の人口は一躍八万人を越えた。

ついで昭和一九年には千城村を編入し、千葉市の規模は、面積八六・三三平方キロメートルとなり(現市域の三一・二パーセント)、人口は一一万〇一三九人に増加し、第二次大戦前・中の最大数になったのである。

教育の戦時体制

前章で述べたように、大正期から昭和期にかけて、進学執の高まりの中で、千葉市域でも中等学校が多く創設されたが、昭和一〇年代に入ると、軍需景気や人口の増勢に伴い、再び中等学校の増設がみられた。

とくにこれまで千葉県が全国でもっとも遅れているといわれていた工業教育の方面では、初めて昭和一一(一九三六)年市立千葉工業学校の創設をみた。

学科は澱粉など食品製造工業に関連の深い応用化学科が設置されている。

同校は同一四年県立に移管、機械科や電気科などの学科も増置された(現、県立千葉工業高校)。

さらに昭和一六年には市立千葉高等女学校が発足する。

当時市内の公立女学校は県立千葉高等女学校一校のみであり、女学校設置の要望が高まっていた。

港町にあった校舎は、はじめ寒川小学校々舎として建てられ、のちに市立商業・市立工業などが使用したのを、また市立女学校が使うことになったものである。

昭和一八年、すでに深刻化していた資材不足の中でようやく葛城校舎ができるが、教室不足はあい変わらずで、翌年にはとなりの高橋アパートを買収して第二校舎とし、港町校舎とあわせて三か所で分散授業をするという状態であった。

昭和二〇年七月の空襲では港町校舎が焼失した(現、県立千葉東高校)。

昭和一七年には市立千葉商業学校内に夜間部の千葉市立中学(各種学校)が開設され、これが翌年中等学校令による三年制夜間中学校となり、同一九年には県立千葉中学校第二部(夜間部)へ移管された。

同校が勤労青少年にとって「大きな福音」としてむかえられたのは事実であったろう。

このように市立や私立の形で実業教育や女子教育、さらに勤労青少年教育など各種の中等教育機関が設置され、バラエティに富む教育機会の拡大がすすんだ。

しかしその一方で、昭和一六年、太平洋戦争が勃発する前後から国内の戦争体制はいよいよきびしさを加え、学校教育も急速に戦時色を帯びていかざるをえなかった。

日中戦争期から始まっていた学徒による生産増強や軍役奉仕などの勤労作業は、昭和一九年からは「生産卜教育トヲー体化」することを名目に“常時勤労”動員体制として強化され、学業の放棄は恒常化した。市内の中等学校生徒も軍需工場などで労働に従事することが日常の姿となった。

たとえば県立千葉高女では、昭和一八年に日立航空機株式会社の蘇我工場に五年生二〇〇人以上が出動したのをはじめとして、同社の千葉寺分工場などで労働に従事し一部は県外動員をうけて横浜の日本飛行機株式会社の工場で働いた。

翌一九年には同校の建物そのものも日立の分工場“学校工場”となり、校庭も農園に変ってしまった。

昭和二〇年六月の空襲では生徒の死者二人、重傷者二人を出した。

日曜なのに生産の遅れを取戻そうと早朝出動したための犠牲であった。

日立航空機の学校工場は市立千葉商業学校にも置かれたが、加えて同校は生産増強のための学校転換の政策により昭和一九年から千葉航空工業学校と改称され、名実ともに商業教育は廃止されるにいたった。

日立の学校工場は昭和二〇年になると、ほかに千葉師範・千葉工業・市立高女や検見川・登戸・寒川などの国民学校(現在の小学校)にまで広がり、さらに多くの学校には軍隊も入りこんでおり、正常な教育活動の行なわれる条件は奪われた。

県立千葉中学校にも日本建設の学校工場が置かれた。さらに校舎の大部分は東部軍管区司令部、捷(しょう)部隊に占領されてしまった。当時の職員会議録には「新一年の教科書、配給品は一切なし、動員は立前で、授業は片手間である、プリント活用す、手あきの先生が一、二年の教授に当る」などの記事がみられる。

市民生活への抑圧

泥沼の日中戦争による軍事費の膨脹により、政府は様々な形で経済統制を強め、市民生活にも暗い影がしのびよってきた。

昭和一三(一九三八)年、千葉市内の印刷業者は県内で最初の工業組合の設立にのりだした。

これは工業組合法により、組合に対しては原料制限が緩和されるからでもあった。

物資の不足は年々ひどくなり、昭和一四年には、千葉県は木炭・石炭の前年比三割程度あるいはそれ以上の消費節約、年末年始の贈答廃止、忘年会・新年会の取止め、新年に際しての衣類・調度品の新調見合わせ、皇軍慰問以外の年賀状の廃止、政府への金(きん)の売却などを内容とする“経済戦”強調の通牒を発している。

このことは、政府の発した物資動員計画の精神にそって行なわれたのであり、市民生活に多くの影響が出た。 |

町内の防空演習 市場町第3町会内にて。

(『千葉新報』昭和18年12月17日付)

|

千葉市内の下宿では副食を手かげんするので、サラリーマンや軍人には下宿を出て自炊するものが多くなった。

昭和一三年には、市内の小学生の女児のストッキング使用がすべて禁じられ、下駄や運動靴またははだしで登校せよという指示が出された。

翌一四年には、県庁女子職員が自発的に厚化粧・パーマネント・ハイヒールの禁止をうち出した。

食糧増産は深刻な問題であった。

千葉市域では、この頃すでに多くの畑地が、戦車学校・防空学校などの軍事施設に、さらに稲毛駅近くの畑地が専売局のアルコール工場用地に転用された。

また検見川に東京帝国大学総合グランド(戦争で中止になった東京オリンピックに備えるため)が建設される予定があり、都市化の進展に伴い農地がだいぶ減ってきていた。

しかしながらその反面、都・都賀地区での耕地の拡張がみられ、総体では耕地は増加していた。

大巌寺の梅林拡張や、各地に力キ・クリなどの特産地化の計画がたてられ、また県庁公園約四〇〇坪に県庁職員の手により甘藷等が植えられた。

このように窮屈になった世相の反面、昭和一五年の夏の千葉県下の海水浴地は、軍事景気でうるおった人をはじめ、多くの人々で混雑した。

千葉運輸事務所の推算では、前年の最高記録を突破した人数の動きが報告されている。

日曜日になれば、休日を楽しむ軍人の姿も市内にみられ、市内五つの活動写真館も賑わっていた。

しかしこの映画館も受難の時代に入り、昭和一九年「興行等取締規則」「興行等取締規則施行細則」などにより規制された。

これとは別に、同年五月千葉県告示により、入場料金が、演芸館五九銭(税込)、千葉劇場五九銭、羽衣館三九銭、千葉新興映画劇場三九銭と定められた。

昭和二〇年一月、内務省は、映画用フィルムの配給を大幅に削減すると共に、映画館の整理を実施し、千葉市でも羽衣館と千葉新興映画劇場は休止された。

生活物資の欠乏

昭和一六(一九四一)年、日中戦争は拡大して太平洋戦争に突入し、市民生活はいよいよ戦時体制に入った。

毎月の「興亜奉行日」(こうあほうこうび)は毎月八日の「大詔奉戴日」(たいしょうほうたいび)になり、戦争完遂の誓いの日となった。

「欲しがりません勝つまでは」の標語は、逆に物資不足を示している。

生活必需品のほとんどは配給制に移され、昭和一五年には六大都市なみに千葉市でも砂糖切符制度(一人一か月半斤まで)が行なわれ、翌一六年四月からは、国家総動員法生活必需物資統制令にもとづき、米をはじめ多くの品が配給へと移っていった。

千葉市では、学校児童用の木炭を確保するため、市営製炭所を新設し、また院内国民学校では副食の給食を行なっていたが、これに必要な薪を山林で買い、六年生の児童も加わって切り出し、一部は五キロメートル以上の道のりをかついで学校まで帰るなど、自給自足であった。

「ぜいたくは敵だ」といわれても、一般市民にはぜいたくなどできない時代であった。

昭和一七年二月には、繊維製品消費統制規則により衣料の切符制が実施された。

『奈良屋二百二十年史』に、奈良屋(千葉三越の前身)でつくった「衣料切符いれ」の写真がある。

この袋には肌着身辺用品類として、大人シャツまたはズボン下八点以下衣類の点数が印刷され、着物あわせ三〇点、背広三ツ組四〇点などであった。

一人年間一〇〇点の繊維製品が購入できるだけであった。

やがて昭和一九年には五〇点まで下げられたが、もはや購入できる衣類さえ不足してきた。

昭和二〇年の空襲による焼失前の奈良屋百貨店は、売る商品もなく、店の一階を使用し繊維品共同配給所になっていた(『千葉県商業史談』第一集、杉本郁太郎氏商業回顧談)。

しかし生活は苦しくても、市民は戦勝を信じ、隣組を組織し、出征兵士の見送り、軍需資材の供出に活動し、空襲にそなえて防空演習に励むほかはなかったのである。

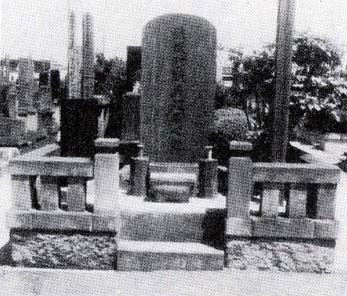

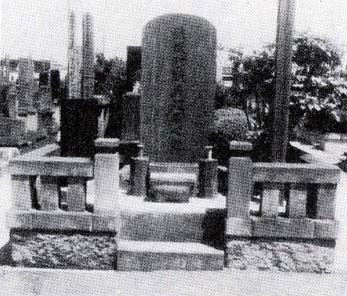

戦災犠牲者の墓 福正寺境内 |

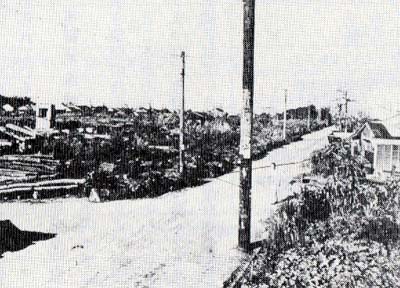

空襲の跡 |

千葉市への空襲

昭和一七(一九四二)年四月一八日、千葉市上空を一機の米軍機(B25)が横切っていった。

これが千葉市への最初の米軍機の飛来であった。

まだ戦勝気分にわいていた頃であったから、ニュースとしては大きくは取りあげられなかった。

しかしそれから三年後、千葉市は空襲を受けたのである。千葉市に対する空襲は合計一〇回といわれている(『千葉・銚子復興誌』千葉県土木部)。

このうち、昭和二〇年五月八日、六月一〇日、七月七日の三回以外は、いずれも副次的なものであった。

以下、おもに「千葉市空襲を記録する会」の著した『千葉市空襲の記録』により千葉市の空襲の有様をみてみよう。

昭和二〇年五月八日、米軍機P51約六五機が、B29二〜三機の誘導により、一一時三五分頃から一二時一〇分頃までにわたって侵入し、主として千葉県下を攻撃した。

この米軍機はP51でなくF6Fの艦載機であるとの証言もある。

この日の千葉市へのおもな攻撃地は、蘇我の日立航空機・昭和食糧工場などであった。

被害は、死者一名・負傷者二五名と報告されている。

この負傷者の中には、日立航空機に三〇〇人ぐらいいた学徒動員の女子学生も含まれていた。

この日、入学後最初の校外行進(遠足)に出た穴川町の関東中学一年生約二〇〇人は、今井町の高台で空襲に遭遇し、松林のなかに伏せていた。

機銃の発射音と弾丸の飛びかう不気味な音と共に、銃弾が目の前で土煙をあげて地面につきささるのをみた。

さいわい負傷者はなかったが、この日は、千葉市民が直接戦いの中に身を置いた、初めての経験をした日になったのである。

ついで六月一〇日には、B29約三〇〇機とP51約七〇機が来襲、主力は関東全域を爆撃した。

千葉市へは午前七時四〇分すぎに、二七機のB29が国鉄千葉機関区(現在の千葉駅付近)・千葉師範学校女子部・千葉高等女学校等があった新宿・富士見・新田・登戸・蘇我などの一帯を襲い、二五〇キロ爆弾など計五七七発・一四四トンが投下され、その爆発音は作草部・穴川へも大音響となって伝わった。

この日の罹災面積は二七万平方ノートルを越えていた。

今井町の福正寺境内には、蘇我町一丁目での戦災死者二一四名の氏名が刻まれた墓石があり、今なお当時の惨状を物語っている。

また国鉄千葉駅前のグリーンベルトに、千葉県女子師範学校と同付属小学校・幼稚園跡の記念碑が建てられている。

この碑の地下には、当日戦災死した教官一名・生徒八名・雇員一名の名を刻んだ慰霊牌がおさめられている。

|

|

市街地潰滅す

二度にわたる空襲をうけた千葉市は、昭和二〇(一九四五)年六月末から七月にかけて、市内に学童を置かないよう、学童疎開を検討し、また市内で五四三戸の間引き疎開の指示が出されるなど、被害の軽減につとめていた。

ところが七月六日の深夜から七日未明にかけて市内中心街をほとんど焼きつくす大空襲に遭遇してしまった。

攻撃B29二一四機、投下焼夷弾一万三一九九発・八五七トン、爆弾一五九発・三二トンと記録されている(米国戦略爆撃調査団報告書『東京大空襲・戦災誌』第三巻)。

六日夜、いったん出された空襲警報が解除され、ほっとしたのもつかのま、再び空襲警報が出されるやいなや市内に爆音と共に火柱が上った。

爆撃は最初作草部・椿森・穴川などの軍事施設から行なわれたが、これが千葉市の外側を包む形になり、中心部が爆撃される頃は、周囲からの火勢に包囲された市内は、逃がれるすべがなくなっていた。

当夜は火勢が強まるにしたがい東風が強くなり、雨も降り出し、市民の苦労は言語を絶していた。

赤く染った空にB29の黒い影がゆうゆうと飛びかい、焼夷弾がバラバラと頭上に降るさまは一種異様な光景であった。

火に追われて田んぼへ逃がれた児童たちの眼前で、昨日まで通いなれた学校の校舎がスローモーション映画のようにゆっくりと焼けくずれる様に、何も言うことができなかったであろう。

市内を焼きつくした火は、八日になりようやく消えたが、いたるところでまだくすぶり続けていた。

戦災の火も一部きまぐれで、周囲が焼失したにもかかわらず必死の努力によって焼け残った教育会館のような例が民家にもあり、あちこちに悲喜劇が起った。

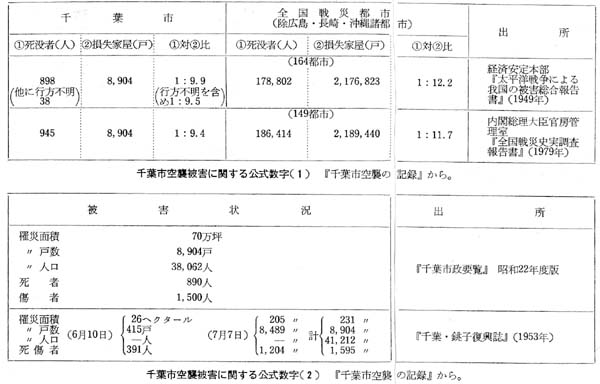

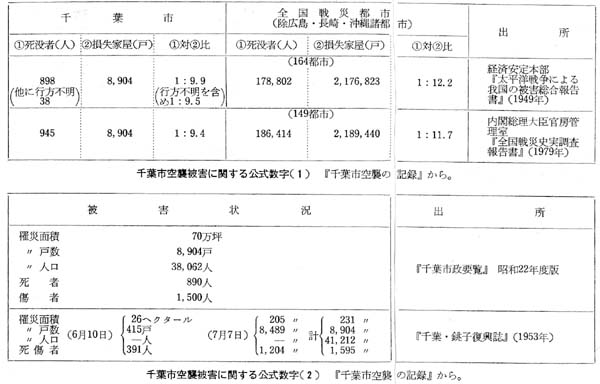

焼失面積は約二三〇万平方メートルといわれ、死傷者数は正確とは言いがたいが、表のように公式記録がある。

「千葉空襲を記録する会」の調査によれば、どこまで正確かは不明といわれているが、二一〇〇人を越えた大災害であった。

十章 戦後千葉市の発展 top

1 復興と民主化

公選市長の登場

昭和二〇(一九四五)年八月、“満州事変”以来一五年にわたった戦争は、日本の無条件降伏をもって終った。

軍国主義は崩れ去り、平和と民主主義の時代が来たのである。この時にこそ軍都千葉市も民主化と新しい建設に向かって大きく変っていかねばならなかった。

八月末、館山や富津に上陸したアメリカ軍は、県内の各地に駐留し、一〇月には千葉市に入って県庁内に第八二軍政部(のち民事部)を置いた。

初代の責任者はスティブンソン中佐、ついでカリー中佐、ヘスター中佐などであった。

彼らの任務は旧日本軍の武装解除と行政の指導であった(民事部は昭和二六年廃止)。

県では軍政部との窓口として渉外連絡事務局(のち渉外課)を置いてこれに対応したが、千葉市でも渉外連絡部を置いた。 |

昭和30年代の選挙風景

|

このためいわゆる進駐軍のための兵舎・宿舎や労務の提供が必要となり、昭和二四〜二五年頃、千葉市周辺だけで毎月平均三〇〇人前後の労務提供がなされた。

この時千葉市においては、昭和九年末以来一一年余にわたってその職にあり、激変する時代の中で干葉市の梶取りにあたってきた永井準一郎市長が昭和二一年四月に辞職、あとには市制(昭和一八年改正)の規定により市会の推篤をうけた加納金助が内務大臣によって市長に選任された。

翌昭和二二年四月地方自治法の施行に伴い、加納市長は最初の市長選挙に立候補、晴れて市民の直接選挙による最初の公選市長として引続き市政を担当することになったが、同二五年四月第二回参議院議員選挙に出馬するため辞任した。

後任の市長には、永井市政のもとで長く市助役をつとめた宮内三朗(のち名誉市民)が日本自由党のバックアップで県会議員からくらがえして立候補、白熱した選挙戦のすえ、他の三候補をおさえて当選した。

以後、昭和二九、三三、三七、四一年の市長選にはいずれも宮内市長の楽勝という形が続いた。

五期二〇年間に及ぶ宮内市政の登場である。

昭和二二年四月には市会議員も改選され、三六人の新議員が生まれた。

戦時中からの議員は一一人で、残りの二五人は新人で占められた。

昭和二六年第二回選挙では、当選議員のうち戦時中から連続している者は三人にすぎない。

敗戦をはさむ社会の変動、新旧交代の進行などがまざまざと反映している。

遅々とした復興

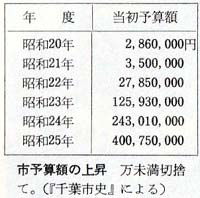

物資の不足とインフレの高進の中で、戦災都市千葉の復興は困難をきわめた。

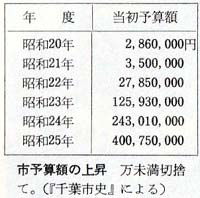

市税収入の激減による市の財政難ははなはだしく、昭和二一(一九四六)年度当初予算二三六万余円(暫定)のうち、道路改修費・国民学校改修費・災害援護費など計三八万余円のほか、歳入欠陥補填費三二万余円をも含めて約七〇万円を起債に頼らねばならぬ状態で、さらに同年六月には空襲で焼失した国民学校・市立商業学校の復旧費として五〇万円を起債せざるをえない有様であった。

不足する食糧や住宅の供給も急務であった。

このような状態から、インフレによって生活の苫しい市職員に対する給与支払いやベースアップも支障を来たすのも当然であった。 このため昭和二一年一一月には市予算総額は一一九七万余円にまで膨張している。

いま試みに昭和二〇年代前半の市当初予算額のみを示すと右の表のようになる。 |

|

昭和二二年には市当局は財源不足を補うため、年産一〇〇〇トンの市営製塩工場をつくったが、電力事情やコスト高のため操業ができないままに取止めになっている。

また同様の目的で昭和二四年市会では旧鉄道連隊跡(弁天町)に市営競輪場を開設することが可決された。

このような時期に国や県の戦災都市復興方針にもとづき、昭和二一年から五か年計画で復興都市計画(千葉市復興総合計画)が実施に移された。

計画には国鉄駅の移転、公園・緑地帯の設置、街路の拡幅などが含まれていたが、そのための土地区画整理事業が家屋移転や換地などを行なうため手間どり、昭和二四年六月ドッジ・ラインによる国庫補助金の減額で復興計画が打切られた時までに、計画の約三五パーセントしか実施されていなかった。 そこでさらに昭和二五年から新五か年都市計画(昭和三三年まで延長)を立てて施行面積を縮小し、中心市街で集中的・重点的に事業をすすめ、区画整理や下水道敷設のほか、郊外地や工業港の整備をも目指すこととした。 これにより戦災復興としての都市計画はほぼ終ったとされる。

ただし中心課題である駅移転は昭和三二年に国鉄本千葉駅、同三三年に京成千葉駅が移転したものの、基幹駅である国鉄千葉駅の移転開業は同三八年まで延びてしまった。 昭和三〇年代に入ると、単に戦災復興という目的だけではない新しい都市計画が必要とされ、対象地域が戦災地域だけでなく全市域に及ぶ計画に切りかえられていった。 |

千葉市中心部 昭和37年

|

ひろがる民主化の波

苦しい生活の中でも、人々は社会の民主化と前進を求めて懸命の努力を続けた。

まず京成電鉄千葉営業所では、早くも昭和二〇(一九四五)年一〇月に労働組合の結成が決議され、年末には実現をみた。

組合は戦争犯罪者の即時退陣を要求すると共に、団体協約の締結・待遇改善などを求めて、四日間にわたる電車の無賃運送“タダ乗せスト”を実行し、本俸の五倍引き上げを実現した。

このような動向は千葉の全労働界に広がり、稲毛の加藤製作所でも労組が結成され、有給休暇などの要求を勝取った。

昭和二一年はじめ、国鉄では千葉管理部前庭で千葉管内運輸従業員組食が結成された。

千葉郵便局従業員組合は昭和二二年はじめ結成され、旧弊打破・学閥至上主義打破などをきめた。

県庁でも昭和二一年二月に組食がつくられ、庁内の民主化や待遇改善を要求することがきめられた。

そのほか教員や民間企業の労働組合もあいついで結成された。

昭和二一年五月には戦後県内初のメーデーが行なわれ、六月には千葉県労働組合会議ができた。

昭和二二年の二・一ゼネストを前にした一月二五日には県立千葉中学校講堂に一二組合、三〇〇〇人を集めてスト宣言大会が開かれ、大和橋→千葉駅→吾妻町→県庁公園のコースでデモ行進を行なった。

このゼネスト支援のために戦災者・引揚者・復員者・農民など一六団体三〇〇〇人が県庁公園に集まって生活擁護県民大会を開いた。

農地改革も推しすすめられ、五〇パーセントを越えていた小作地もほとんどなくなった。

教育面では、焼失した国民学校その他の児童生徒をどう収容するかが当面の問題であった。

本町国民学校では場所がなく、九月末まで農園の作業を行ない、富士見国民学校(現、新宿小)では登戸国民学校に間借りし、すし詰めの二部授業や木陰の青空教室が行なわれた。院内・都賀国民学校のように旧軍隊の建物を使用するものもあった。

昭和二二年教育基本法の理念にもとづく六三制の実施をむかえて、国民学校は小学校に復し、新たに新制中学校が発足した。

新制中学校七校(当時の市域)のうち、やや学校らしい校舎があったのは第二中学校のみで、その他は旧兵舎、または小学校での分散授業を強いられた。

その第二中学校(現、末広中)にしても、与えられた元千葉国民学校々舎の一部を使用しただけで、入りきらない生徒は寒川・蘇我小学校に分散した。

その第二中学校々舎は代わりに県立千葉高女・本町小・青年学校・第三中学校などが間借り使用し、“学校アパート”の異名までつけられる有様であった。

市内の小学校の復旧、中学校の新築がほとんど終ったのは昭和二六、二七年頃であった。

こういうなかで新制高等学校に衣がえしたばかりの旧市立商業および旧市立高女は、昭和二五年県立高校に移管された(現、県立千葉商および千葉東高)。

昭和二三年には公選による市教育委員会が創設され、教育長に楠原信一(のち名誉市民)が就任している。

同じ年に千葉市の自治体警察としての千葉市署や消防署が置かれ、また町内会の改革もすすんだ。

2 都市化の時代 top

工業都市への模索

戦後最初の千葉市の都市計画には、戦災からの復興という意味合いが強く、千葉市の将来の都市像はさだかではなかった。

工業都市か学園都市かという議論もあり、都市計画には東京湾岸の工業都市のイメージも含まれてはいたが、これは現在のような湾岸の臨海工業都市というものではなく、昭和一五(一九四〇)年に内務省土木会議で決定された計画による、今井町地先六〇万坪(約一九八ヘクタール)や、旧兵器廠跡(轟町)・旧気球隊跡(作草部)への工業立地であった。

昭和二二年、地方自治法による最初の公選知事である川口知事は「千葉県振興四か年計画」を策定し、同二五年頃から県や市当局による企業誘致の動きが活発になった。

これは先の今井町地先の埋立地に着目したものであった。

この土地は、都川以南、蘇我町境までの海面九〇万坪(約二九八ヘクタール)を埋立る大計画で、昭和一五年に起工されたが、労働力・資材の不足のため、同一九年に中止されたままになっていた。

埋立完了部分には、日立製作所と日立航空機が工場を建設していた。

県や市の工場誘致に応じ、昭和二五年四月頃、日本板硝子が工場建設を目的に視察したが、これは不調に終り、ついで八月頃に呉羽紡績・大日本紡績にも進出を働きかけたがやはり不調に終った。また九月頃には白石工業も埋立地区を視察している。

そして一〇月頃になって、川崎製鉄と接触が行なわれ、千葉県・千葉市の熱意はもちろん、東京通産局の指導もあって、会社幹部の視察にこぎつけた。

京葉工業地帯

川崎製鉄は、川崎重工業の製鉄部門が、昭和二五(一九五〇)年に独立した会社で、銑鋼一貫工場にふさわしい土地を求めていたのである。

誘致交渉開始後一月足らずの昭和二五年一一月一二日には、山口県防府市・光市などの候補地の中から千葉市に決定した。

これは、西日本には製鉄所が多く東日本に少ないのに、製品の需用は東日本に多いという日本の産業分布からみて、東京に近く、かつ砂地の遠浅で埋立が自由であり、地質が熔鉱炉の建設に適する一九八ヘクタールの遊休地が、製鉄所用地として絶好の立地条件をそなえていたためである。 |

石油コンビナート

|

このあと千葉市議会の全員協議会で満場一致、さらに千葉県議会全員協議会において賛成多数によって誘致計画が可決された。

翌昭和二六年三月、川崎製鉄西山社長は柴田千葉県知事と宮内千葉市長へ、千葉工場建設に関して税の免除などの要望書を送った。

これが誘致条件として、のちのちまで県・市に大きな負担となるのである。

しかしながら、川崎製鉄の誘致成功は、京葉工業地帯造成の端緒となり、千葉市の工業都市化への推進役になったのである。

川崎製鉄につづいて、蘇我町地先に東京電力千葉火力発電所の進出が決定し、千葉県は電力消費県から一躍電力供給県になり、川崎製鉄建設の電力不足も一気に解消した。

また東電の進出は、埋立予定水面の蘇我漁業協同組合への漁業補償交渉が難航したが、その後の開発行政の推進方式の端緒となった意義は大きい。

川崎製鉄は、起工後わずか一年三か月の昭和二八年六月、第一号高炉に火入れを行ない操業を開始した。

東京電力も翌二九年に埋立に着手、三二年四月に発電を開始している。

こののち、千葉市域地先の海岸は次々と埋立られていくことになる。

すなわち生浜・塩田地区には川崎製鉄とその関連工場が進出し、千葉中央地区は出洲地先埋立地に公共用岸壁をそなえた千葉港が整備され、食品コンビナート(新港地区)となった。

さらに幕張・稲毛地区の埋立地は、これまでの工業地区から一転して住宅用地として造成された海浜ニュー・タウンが出現し、幕張地区には文教地区が整備された。

拡大する市域

戦後、千葉市の市域は合併や埋立により急速に拡大してきた。

戦後の合併は、まず昭和二九(一九五四)年に犢橋村・幕張町を合併して市域拡大への第一歩を踏出したのである。

ついで昭和三〇年には生浜町・椎名村・誉田町を、さらに同三八年に泉町(更科村・白井町が合併してできた町)を合併し、ここに大千葉市の誕生をみた。

その後、山武郡土気町への合併を働きかけた。土気町は、その大部分は農村地域であり、野菜・酪農など、都市への生鮮食品の供給地としての地の利があった。 |

|

千葉市との関係でみると、隣接する泉・誉田地区と産業面で一体にとらえることができ、増大する千葉市の都市機能の一端を担うに適切な地とみられていた。

このため昭和四四年、合併が実現した。

一方、幕張から浜野へかけての臨海部は、先にみたように、おりからの高度成長期の時運に乗り、公有水面埋立による市域の拡大をみた。

こうして千葉市は、昭和五九年現在の総面積は二七一・九七平方キロメートルになり、市制施行時(大正一〇年)の一五・二二平方キロメートルに比較すると一七・八七倍にもなった。

人口についてみると、右の表のとおり確実に増加の一途をたどってきた。

ただし表にあらわれていないが昭和二〇年には前年比でマイナスを示している。

千葉県全体をみると、この年の後半に海外からの復員者による増加傾向がみられるが、千葉市においては、空襲の被害や旧軍隊関係人口の分散等により、人口・世帯数とも減少している。

以後は、昭和二二年の第一次ベビーブームに加え、千葉県の政治・経済・文化の中心地として人口は増加の一途をたどるのである。

表は国勢調査ごとの人口を示したものであるが、前回調査とくらべて最大の人口増加は、昭和四五年から五〇年までの間である。

人口増大については、千葉県の中心都市として、さらに新しい工場地帯勤務者住宅などによる人口の集中がひとつの原因であろう。

昭和四五年国勢調査と同三〇年国勢調査とにより、第一次産業従事者についてみると、その数においても減少しているだけでなく、構成比は数段の下落をみている。

これに対して第二次・第三次産業従業者数は大きくふえ、製造業・サービス業の増加を示している。

団地とベッドタウン

千葉市人口の増加にはもうひとつの要因がある。

すなわち、第二次大戦後、多くの軍用地の跡は住宅として利用されると同時に、食糧難のおりから開墾が行なわれていた。

しかし首都圏の一環としての千葉市は、べッドタウンとしての役目も担うこととなり、開墾地はやがてあいついで大住宅地と化していったのである。

さらに海岸の埋立て地にも大住宅団地の造成が行なわれるようになった。

昭和三〇(一九五五)年、日本住宅公団が稲毛台町に稲毛団地を造成したのを皮切りに、日本住宅公団(現在の住宅都市整備公団)や県住宅供給公社など公的機関の住宅地造成は、現在進行中の“おゆみ野”まで数多くの住宅団地を市内に出現させたのである。

千葉市の人口を常住人口一〇〇に対する昼間人口の数でみてみよう。

これは通勤・通学者のうち、周辺から千葉市へどのくらし入ってくるか、また千葉市からどのくらい出ていくか、ということである。

この数値が一〇〇を越えれば中核都市の性格が強く、少なくなるほどべッドタウンの性格が強くなるわけである。

千葉市の数値をみると、昭和四〇年国勢調査においては九九・八であったものが、同四五年には九七・〇、五〇年には九五・七、五五年には九四・七までになっている。

千葉市は東京のべッドタウンの様相をみせているが、そう単純ではない。

たしかに流出超過にはなっているが、流入の人口も多く、いぜんとして千葉県北西部の中核都市としての性格をもっていることは否定しがたい。

昭和五五年の国勢調査により千葉市と近隣市町村との通勤・通学関係をみると千葉市からの流出超過は東京都・市川市・船橋市・習志野市・浦安市のみで、他は流入超過である。

千葉市への通勤・通学者の範囲をみると、きわめて広く県下に分布している。

また千葉市常住人口のうちの通勤・通学者の合計は三七万四三三七人であり、このうち市内で就業・勉学している人数は二三万一四〇三人と多く、六八・一パーセントにあたる。

単純な流出型ベッドタウン都市の平均値四〇パーセント未満とくらべれば、ここにも首都東京一辺倒ではない独自の機能の生きている地域中核都市としての千葉市の性格を読みとることができよう。

新しい都市像を求めて

これまで述べてきたように千葉市は、戦時下から戦後の復興、高度成長の時期にかけて市域や人口の膨張、工業化、都市化の進行の中で大きくその姿を変えてきた。

昭和四五(一九七〇)年には市庁舎も明治以来腰をすえていた長洲町から新しい埋立て地の千葉港一番一号の地に移り、当市の変容ぶりを見せつけた。

千葉市をふるさとと呼べる子供や若い世代が増え、昭和五一年には第一回親子三代夏祭りがにぎやかにくりひろげられ、以後毎年行なわれて市民の間に定着した。

同じ年、日本で初めての人工海浜である“いなげの浜”もオープンしている。

千葉市が県都として、また首都圏の地域中核都市として市勢をのばし、人口八〇万に近い大都市に成長したことは、ある意味ではたしかに壮観と袮すべきことであろう。

しかし他方では、すでに昭和五〇年に「川鉄の赤い煙こそ公害の発生源」として「青空と健康なまちを取戻すあおぞら裁判」川鉄公害訴訟が開始されていた事実も忘れてはならないであろう。

そして裁判は現在も続行中である。

住みよい千葉市づくりには公害問題はもちろん、道路と交通体系、都市基盤の整備、福祉や教育の充実、さらには首都東京に埋没されない地域の自立性と文化創造の問題など、様々な課題が山積みしていることはいうまでもない。

これらに市民の立場からきめ細かく対応していくことは、けっして容易ではない。

第四次首都圏基本計画(昭和六一〜七五年度)では、千葉市について幕張新都心地区、千葉駅周辺地区を主に国際交流、質の高い商業サービス機能などを育成するとし、本市に対して首都圈における業務核都市のひとつとしての広域的な役割りを期待しているようにみえる。

これに加えて県レベルでは、房総新時代をうたうふるさと千葉五か年計画(昭和六一〜六五年度)が動き出している。 当然ながら千葉県新産業三角構想、幕張メッセや東京湾横断道路の建設にも規制されざるをえないであろう。

このように重層的ともいえる期待や動向との調整を図りつつ、第三次五か年計画(昭和五七〜六一年度)で標榜した「ゆとりと活力ある都市」づくりを、これから千葉市は市民のためにどのように推しすすめていくのであろうか。 |

幕張メッセの予定地

|

これに対し千葉市当局が昭和六一年度に一年旱くくり上げてスタートさせた第四次五か年計画では、“高齢化”“国際化”“高度情報化”といった新しい社会動向に的確に対応する必要が強調され、緑と水辺を活かす快適な環境をつくり、福祉と文化を重視し、魅力あり誇りのもてる自立した市民都市を創造するとうたわれている。

その中で政令指定都市への移行準備も展望され、とくに“市民参加のまちづくり”を促進するソフト面の施策には力を入れたいとしている。

これが千葉市民にどのように受けとめられ、その主体性と連帯感をどこまで引出せるかは、まさに今後のことに属する。

top

****************************************

|