|

****************************************

Home 其の一 其の二 其の三 其の四 其の五 付録

一章 原始・古代の千葉

1 遺跡からみた千葉市域

自然地形を復原する/遺跡の宝庫/加曽利貝塚/加曽利の縄文社会/弥生の村と稲作/古墳の出現

2 律令制と千葉市域

下総国千葉郡/平氏の武士たち/平忠常の反乱 |

二章 中世の千葉

1 千葉氏の時代

大椎から亥鼻へ/千葉氏と源頼朝/亥鼻の城下町/千葉六党/妙見信仰と千葉氏/千葉神社の起源

2 戦国の動乱期

関東の戦乱/城下町の衰微/小弓御所の興亡/札所千葉寺の観音/祭りと地域社会 |

一章 原始・古代の千葉 top

1 遺跡からみた千葉市域

自然地形を復原する

千葉市の地形を概観すると、千葉県北部一帯を占める下総(しもうさ)台地が、波状に起伏しながら海岸線へ向かってしだいに低くなっている。

千葉市域における台地のもっとも高いところは若松町付近で、海抜三五メートル、加曾利(かそり)町・桜木町付近で三二メートル、南部の仁戸名(にとな)町・川戸(かわど)町付近で三〇メートル、北部の東寺山町付近で三〇メートル、猪鼻(いのはな)山付近が二四〜二五メートルである。

この台地の末端は約二〇メートルほどの断崖となって、海岸部や河川沿いの低平地に突き出たような景観を示している。

古い絵図や地形図などをみると、この特色がよくわかるが、ビルや住宅の密集と都市化により、現在ではかなり内陸部に入らないとこの特色をはっきりとみることはできない。

また台地部には小河川が樹枝状に入りこみ、典型的な“谷津”(やつ)地形をつくっていて、北部の花見川と、南部の都川がこうした水流を集めて中河川として千葉市内を流れている。

海岸線は、現在では京葉臨海工業地域の埋立てで凹凸の著しい人工海岸に変化したが、もとの自然の海岸線約一五キロは、稲毛と黒砂の部分のみが台地が海岸に迫り崖状になっているほかは、すべて砂浜の遠浅海岸であった。

以上述べてきたように、千葉市の地形は台地と低平地からなりたっていることになるが、台地の占める部分がかなり多い。

地質学では、この台地が形成された時代を第四紀洪積期として、この台地を洪積台地と呼んでいる。

房総半島の北部を占める下総台地は、この部類に入るものである。

この台地の上層は火山灰上が降り積もったもの(いわゆる関東ローム層と総称される)で、房総では富士火山帯系の火山活動によると推定されている。

この台地の地表部分け腐植土という黒味をおびた土と、火山灰上が多少いりまじっている。

その下に立川ローム層といわれる火山灰上の層が約一・五メートルほど堆積している。

この層のいちばん底の部分が約三万年前で、表層の腐植土といりまじる部分が約一万年前と考えられている。

従ってこの地層が一・五ノートルほど積るのに、約二万年ほどかかっていることになる。

後で述べる先土器時代の石器が出土するのは、この層からである。

また都川周辺の平野や海岸部の平野は、第四紀の洪積期につづく最後の沖積期に形成されたものと推定され、その年代は大体二万年ぐらい前からのものと考えられる。

その間いろいろの地殻変動による地形の変化があり、蘇我(そが)・今井・寒川にかけての低平地は潟湖を形成していたと思われるが、地盤の隆起で排水され、水田に利用されるようになったものであろう。

千葉市内を歩いてみると坂の多いことに気づく。

これもこれまで述べたような台地と低平地のいり組んだ地形に起因するものである。

遺跡の宝庫

千葉市は、自然環境に恵まれ、大昔から人間の住むのに適した土地だった。

このことは、考古学の発掘調査がすすめられると共に、ますます明確になってきた。

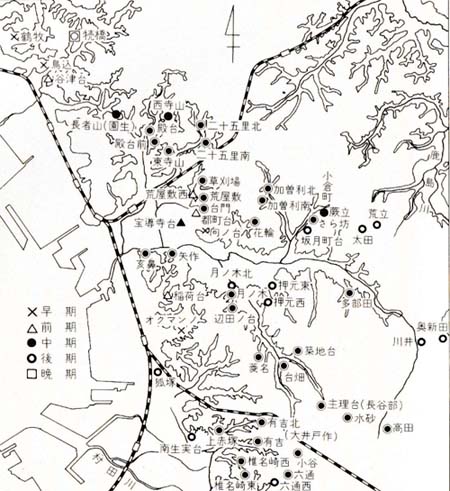

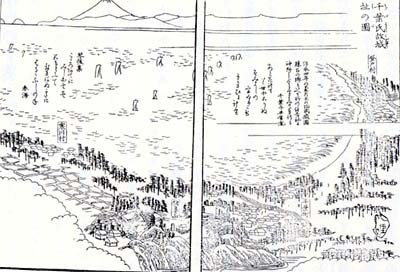

右の貝塚分布図にもよくあらわれているように、台地に樹枝状に入りこんでいる谷津の周辺に縄文早期から晩期までの貝塚が数多く分布している。

貝塚が遺跡の宝庫といわれるのは、当時の人々の人骨や動物の骨などが他の遺物と共に比較的良好な状態で出土するためで、これが当時のことを知る様々な手がかりになるからである。

千葉市の加曾利貝塚や他の県内出土のいくつかの貝塚から出土した土器は、たとえば「加曾利E式」というように土器の特徴により名称がつけられ、他の地域で出土する遺跡の時代判定の基準となる“標式士器”とされてしる。

なお、千葉市域には、先土器時代から古墳時代にいたる各時代の人々の生活のあとである遺跡が、かなり広し年代にわたって存在するが、現在知られているものだけでも五八〇か所以上を数える。

しかしこれらをひとつひとつ紹介することはできないので、特色のあるもののみを紹介するにとどめよう。

千葉市域で発見された遺跡や遺物をみると、時代の推移と共に石器や土器・骨角器・金属器など、出土する生活具や住居址が変化する過程を時代を追って明白に知ることができる。 |

千葉市域にある貝塚

(加曽利貝塚友の会刊「加曽利貝塚」より)

|

とくに次に紹介する加曾利貝塚遺跡は、出土した遺構や遺物が質量ともに豊かで、縄文時代のほとんど全期間にわたって生活が営まれた跡であり、この追跡からだけでも、縄文時代の社会生活の変遷をあとずけることができるほど重要な遺跡であり、全国的にみても、縄文遺跡として代表的な存在である。

そこで続いて、縄文時代の社会生活の一端を、主として加曾利貝塚によってみていくこととしよう。

加曽利貝塚 加曽利北貝塚で発掘された堆積貝層の断面。

これは昭和40年ごろの写真で、現在では保存のため、

この上に建物が架されている。

加曽利貝塚

千葉駅前から京成バスの市営霊園行きか千城(ちしろ)台車庫行き(霊園経由)に乗り、一五分ほどで加曾利貝塚に到着する。 |

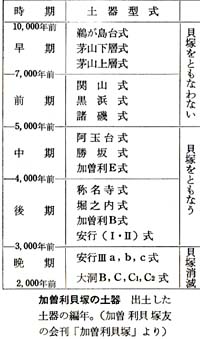

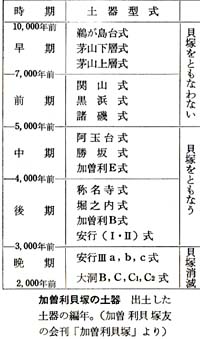

加曽利貝塚の土器

出土した土器の編年。

(加曽利貝塚友の会刊「加曽利貝塚」より) |

ここは、千葉市の現在の海岸線から約六キロメートルも内陸部に入ったところで、千葉市桜木町というのが現在の行政地名である。

遺跡の位置は、千葉市街を流れている都川を東に約四キロもさかのぼり、さらに北へ約三キロも入った標高約三〇〜二〇メートルの東向きの傾斜地である。

その範囲は、約一六万平方メートル(約五万坪)もあり、東側斜面の下は水田になっているが、縄文時代ころには川が入江になっていたと推定されている。

この貝塚は、直径約一三〇メートルの北貝塚と直径一七〇メートルの南貝塚の二つの大型環状貝塚が眼鏡状に並んでいる。

この大きさは日本一であり、ここにほぼ繩文時代全期にわたる数千年の間、人々の生活が展開されていたと推定されている。

この貝塚の存在が学界に紹介されたのは明治三〇(一八八七)年のことで、こののち大正末年から昭和にかけて数度にわたる発掘調査が実施され、その結果は、日本考古学の発展に大きく寄与した。

とくにマクロな視点から、「縄文時代とはどんな時代だったか」という課題を解明する様々なヒントが、この貝塚から得られたことがあげられよう。

たとえば、縄文時代の人々は狩猟生活をしていたといわれているが、加曾利貝塚からイノシシの顎骨とかシカの顎骨、タヌキやオオカミの骨などが出血している。

これは弓矢を用いてとったものであろう。

人間よりす早く行動するけものを、弓矢を用いて数人がかりで追いまわし、射殺したものと思われる。

また鳥なども射落としたり、わなをしかけてとらえたりしたものらしい。

漁業面をみると、貝塚から二〇種類ほどの魚の骨が出土しており、なかにはサメやカジキのような外洋性の大型魚の骨などもあるところから、かなり豊富な海の幸があったことが推定される。

また植物では、木の実を拾い集めて食用にしたらしい。稲作が登場する前は、冬期の食料として貯蔵されて、いざというときには、木の実を食べて飢えをしのいだとも考えられる。

木の実はすりつぶして食べたらしく、石皿やすり石が出土している。

なお、当時の人々を襲った天災地変や流行病に対しては、独特の能力を有した人を呪術師(じゅじゅつし)として崇(あが)め、祈ってもらったり、泥で作った人形(ひとがた、土偶)を用いて痛む部分をさすったりして除病・除苦を祈った。

出産にあたって安産を願うのにも同様のことをしたらしく、加曾利貝塚からこのような人形の出土がみられる。

このように、加曾利貝塚から発見された遺物によって、縄文時代の人々の生活の周辺にみられる原始社会独特の様々な特色を知ることができる。

加曾利の縄文社会

土器についてみると、当時の人々にとって、土器は生活必需品であった。

加曾利貝塚からは縄文早期(約七〇〇〇年前)のものから晩期(約二五〇〇年前)までの間のかなり長期間にわたる土器が発見されてしる。

これを大きく前半期のものと後半期のものに分けてみよう。

前半期のものは厚手で安定がよく、大きな突起がみられるのは、持ちやすさへの工夫であろう。

従って水を入れたり、食べ物(乾燥物や木の実)などの容器として利用したものと考えられている。

しかし後半期のものは薄手となり、煮たき用に用いたり、食物の保存に用いたり、目的によって形態の異なる土器がつくられるようになった。

このほか、酒や油を入れた注口(ちゅうこう)土器、あるいは狩猟用の鏃(やじり)につける毒を入れた小型壺、祭器として用いた朱(しゅ)や丹(に)が塗られた土器なども発見され、原始社会の生活がしだいに多様に変化していく様子が、土器の面からもうかがわれる。

また、ここでは、生活を共にしていた人々がひとつの協同体“ムラ”を形成していたことが知られる。

たとえば、ここで生活を共にするものが共通して崇敬するものの象徴としての石棒(せきぼう)や石剣(せきけん)が出土している。

さらに、加曾利貝塚の南と北の中間点には、縄文後期の遺跡と推定される南北約一八メートル、東西約一四メートルという個人の住居址とはとても思えない建物址が発見され、さらにこの建物址の南端に祭祀を行なったと推定される跡が発見されている。

縄文時代には支配階級とか支配者という存在こそなかったと考えられているが、司祭のような者がいたことや、物ごとを決定するために多勢の人々が集まって合議したらしいことは、加曾利貝塚におけるこの遺構の発見によっても証明されよう。

そのほか、ムラの一員として認められる資格として、わざと永久歯を抜きとる抜歯の風習があったこと、死者をとむらう場合にも、後半期には、ムラのきまりのようなものがあったらしく、一定の場所(共同墓地)にきちんと埋葬さわるようになったことなどが、推定されている。

こうしてみると、加曾利貝塚を残した縄文人は、現在われわれが共同生活をいとなむ場である社会の原型を、この頃すでにこの地で展開していたといってよいであろう。

最後に貝塚のもつ意義について触れておきたい。

従来貝塚は、縄文時代の人々が食用にした貝の力ラを捨てたところという、ごみ捨て場的な見解がみられた。

しかし、加曾利貝塚に関してここまで説明してきた内容から判断しても、「ごみ捨て場」と単純にかたずけるわけにはいかない。

たとえば原始社会では物々交換によって、自分たちに必要なものを入手していた。

加曾利貝塚から出土した石鏃にしても、他の地域からもたらされたものである。

従って、このように大きな環状貝塚ができたのも、採取した貝を加工して交換物として製造する工場があったことを示しているという説も出されている。 |

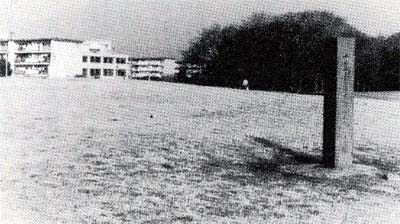

犢橋貝塚 さつきが丘団地のなかの

犢橋貝塚公園となっている。(さつきが丘1丁目)

|

加曾利貝塚から出土した貝類は大部分は遠浅の海岸に棲息する二枚貝であり、この貝によって、当時このあたりの海がどのような条件のもとにあったかを、およそ推定することができる。

縄文時代の前半には、海進(かいしん)現象(地盤の沈降や海水面の上昇により、陸地上に海がひろがる現象)によって、海沿いの低地や谷津は海となっていたと考えられる。

弥生の村と稲作

縄文晩期になると、貝塚はみられなくなった。この原因は土地の隆起による海退(かいたい)現象(地盤の隆起や海水面の低下により、陸地がひろがる現象)がすすんだためといわれている。

この頃になると加曾利の台地の人口は急激に減少し、その後は無人の台地となってしまった。

はっきりとはわからないが、この頃から人々は水田での稲作を行なうようになり、台地上を離れて、それに適した低湿地の周辺に住むようにだったのであろう。

弥生時代に入るとこの傾向はますます強まり、発見されている遺跡の数も少なくなるが、千葉市内には現在二〇か所ほどの弥生時代の遺跡が確認されている。

朝日ヶ丘字(あざ)落合の東京大学検見川総合運動場内にある落合遺跡(検見川泥炭層遺跡)は、花見川河口付近に位置した弥生時代の遺跡として知られる。

この遺跡は台地に囲まれた低湿地に位置し、住居址はなく、昭和二三(一九四八)年の調査で丸木舟が出土している。

住居址を伴う遺跡としては、貝塚町字(あざ)車坂に車坂遺跡がある。

周辺に荒屋敷貝塚・荒屋敷東貝塚・台門貝塚などがあり、車坂遺跡は市内を流れる葭川(よしかわ)の支流が形成した谷津をはさんで、これらとは反対側の舌状(ぜつじょう)台地上にある。

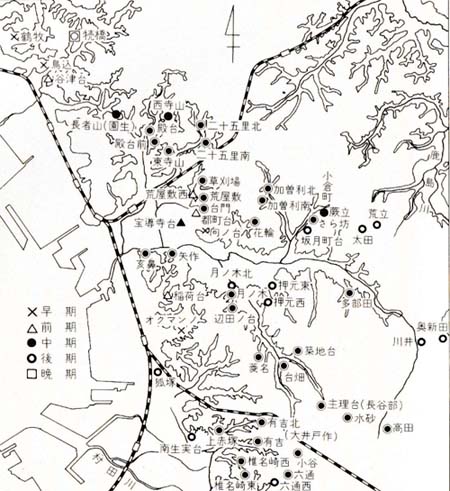

現在、これらの遺跡の中心を京葉自動車道路が貫通し、周囲の宅地化か激しいため、このあたりの風景が一変してしまったが、右の地図をみると、谷を囲んだ台地に遺跡が並んでいる様子がよくわがる。

いまから約二〇〇〇年前、弥生中期の頃から、市域の低地(谷津)には水田が広がり、これに近い台地の縁には集落が営まれていたのである。

千葉市内出土の弥生式土器には、当時稲作が行なわれていたことを証明する土器として、星久喜(ほしぐき)町字枇杷首(びわくび)台で出土した土器の底部に、籾痕(もみあと)の残っているものがある。 |

車坂遺跡とその周辺

(『千葉市史』史料編1、原始・古代・中世篇により作図)

|

古墳の出現

さて、弥生時代はおよそ紀元三〇〇年前後から古墳時代に移るが、千葉市域では両者の間に、はっきりとした線を引くことはできない。 車坂遺跡の場合も、古墳時代の集落の中から弥生時代の住居址が発見されている。

ともかく、こうした稲作を中心とした生産活動が弥生時代に定着すると、富と権力をにぎった支配者が登場してくる。 |

大覚寺山古墳 長さ62メートルの前方後円墳。

(生実町)

|

その象徴が古墳として残されているというのが、弥生時代から古墳時代にかけての一般的な変化である。

千葉市域の場合、台地の間に入りこんだ樹枝状の谷津(やつ)が発達して、水田となっていたため、多くの“ムラ”が発達していて古墳の数は多しが、広大な地域を支配し、その生産力を集中した巨大な富力の持主はみられなかったろうし、巨大な古墳は存在しない。

しかし前方後円墳・方墳・円墳など、代表的な古墳の形式が認められるが、一方では開発がすすんでかなりの古墳が消滅しているのも現実である。

現在市内に一七六の古墳、あるいは古墳群が確認されている。最大のものは、生実(おゆみ)町にある長さ六二メートルの大覚寺山古墳である。

またこの時代の玉造工房の址が、幕張二丁目字上ノ台の上ノ台遺跡から発見されている。

これは古墳時代の住居址の遺跡から発見されたもので、古墳そのものではないが、特筆に価するものであろう。

昭和四八(一九七三)年の発掘調査のときに、玉の原材料ともいうべき滑石や、未完成の臼玉(装身具用の玉)などが発見されている。

また生実町の七廻塚(ななまわりづか)古墳からは、銅鏡(三角絃変形神獣鏡)と、何に用いたかよくわからないが、大型の石釧(いしくしろ)が出土している。

こうした考古学上の発掘調査による種々の発見と同時に、この時代あたりから、伝承ではあるが、千葉を含む関東の歴史にとって無視できないことがらが『古事記』や『日本書紀』の記述の中にみられるようになる。

たとえば日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征の記事に房総に関する記載がある。

これらのことは、大和政権の勢力が東へのびてきて、古墳時代あるしはもう少し前に房総へ達していたことを裏書きしているとみられる。

そして千葉市域も当然この中に含まれたとみてよいと思われることが、古墳時代の出土物からも裏づけられるのである。

2 律令制と千葉市域 top

下総国千葉郡

大和の政権の勢力が東国へのびてくるにしたがい、中央集権の政治体制がとりはじめられ、大和政権の最初の地方官として国造(くにのみやっこ)や県主(あがたぬし)が任命されるようになった。

いつの頃からか明白ではないが、およそ古墳時代後期(六世紀以後)ころであろうか。

『国造本紀』(こくぞうほんぎ)などによれば房総には一一の国造が存在したと推定される。

市域を支配していたと考えられる千葉国造については、『国造本紀』『古事記』『日本書紀』にはその名はみられないが、『日本後紀』の桓武天皇延暦二四(八〇五)年一〇月八日の条に「千葉国造大私部直(おおきさいべのあたい)善人(よしひと)に外従五位下を授く……」とあるので、この地に住んでいた大私部一族の者が、かなり古くから千葉国造に任命されていたと推定される。 |

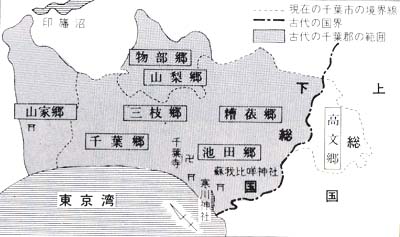

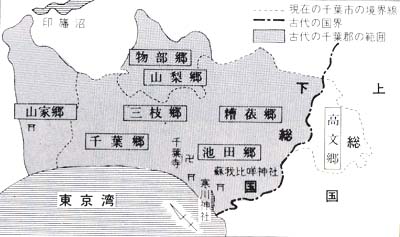

千葉市域にあった郷 古代の千葉郡には、上の地図のように

7つの郷があったが、このうち千葉・池田・糟茯・三枝の4郷と

上総国山辺郡の高文郷が、千葉市域にあったと推定される。

(『千葉市史』史料編1、原始・古代・中世篇)

|

このほか、市域には三枝部(さいぐさべ)という氏族がおり、『正倉院文書』の葛飾郡大島郷の戸籍に「三枝部古与曾(こよそ)、三枝部犬売(ぬめ)」ら七人の名があるように、古代下総国に広くこの一族が展開していた様子がわかる。

大化元(六四五)年ごろから、大化改新と呼ばれる政治改革が始り、様々な制度が順次施行されたが、その地方制度として全国は国(くに)・評(こおり、郡)・里(さと)に区画され、千葉市域は下総国千葉郡に属し、右の地図のように、いくつかの郷が置かれている。

三枝部については『倭名抄』(わみようしょう)中に三枝郷(千葉郡)がみられ、いまの作草部(さくさべ)がその該当地であろうとされている。

このほか、千葉・池田・糟茯(かそう)郷があった。

千葉郷は千葉郡家(ぐうけ、郡の役所)の所在地で、千葉国造の子孫である大私部氏の本拠地であった。

『千葉市誌』には、千葉郷の耕地面積約一二六〇町歩、人口約四八〇〇人前後と記されている。

また防人(さきもり)制度が施行され、東国の若者は兵士として北九州や周辺の島々に赴き、防備にあたった。

『万葉集』に千葉郡出身の防人太田部足人(おおたべのたりひと)の作として、

| 千葉の野の児手柏(このてがしわ)の含(ほほ)まれどあやにかなしみ置きてたが来ぬ |

という歌がみられる。

幼子を故郷に残してきた防人の心情がよくあらわれている。

当時は交通の便は極度に未発達で、一度故郷を出たら再び帰ることができるかどうかわらなかった。

防人の悲壮ともいえる出征であったのである。

律令体制の進展にともない、仏教を中心にして国家の安泰をはかる鎮護国家の政策が推進された。

朝廷の仏教崇敬により諸国に国分寺を創建するプランもこの中に含まれるが、これ以外にも各地に仏教寺院が建立(こんりゅう)されている。

千葉寺もこの寺の縁起によると、元明(げんみょう)天皇の和銅二(七〇九)年、僧行基(ぎょうき)が池田郷で観音像を刻みまつったことが始りとされている。

その寺域も広大であったが、必ずしも縁起どおりであったとはいえない。

こうして、天皇を中心にした中央集権の強力な律令国家体制は、当時の実情に適合しない面も多々あったため、九世紀に入るとその矛盾と崩壊現象がはっきりあらわれはじめた。

平氏の武士たち

大化改新の基本政策のひとつである班田制度は、田地をすべて国有として人民に分け与える公地公民を原則としていた。

しかし一方において中央の貴族や寺社、あるいはこれらにつながる地方栄族に土地の開墾や私有が認められていたので、一〇世紀頃には班田制はほとんど有名無実となって私的な土地所有が増大しこれが荘園として発達していった。

この時地方にあって、土地の開発や所有に直接従事していた豪族は、国司として赴任して土着した者やその子孫、貴族の地方移住者の子孫などであった。

桓武天皇の曾孫(そうそん)高望王(たかもちおう)は平氏の姓をたまわり、上総介(かずさのすけ)に任じられ、坂東平氏の祖となった。

その子孫は下総国・上総国をはじめ東国に広く分布し勢力をもつにいたった。

彼らはみずから開発した土地を守るため武力集団を結成し、強固な主従関係を築いていた。

これが武士の起源である。

律令体制が崩れて地方への統制がゆるむと、これら地方にあって実力を貯えていた豪族たちは、中央の統制に服さず自立の勢いを強めてきたが、こうした情勢のもとで、古代における二つの大きな動乱である、平将門の乱と藤原純友の乱が東西にぼっ発した。

将門の乱に際しては、彼の根拠地が同じ下総国の豊田郷(茨城県南部)にあったことから、千葉市域も直接・間接に動乱の余波をうけたことであろう。

承平五(九三五)年から天慶三(九四〇)年までの六年にわたるこの乱は、地方豪族(武士)の力がけっして無視できなしものであることを、朝廷をはじめ当時の社会に認識させたのである。

将門の滅亡後、房総で勢力を振るったのに、将門の伯父平良文(よしぶみ)の子孫てある。

良文の孫平忠常は、寛仁二(一〇一八)年に父忠頼の跡をついだが、彼の居住地についてはいろいろな説がある。

一説には、はじめ上総の大椎(おおじ)城(市内大椎町)に在館し、のちに海上(うなかみ)郡大友(香取郡東庄(とうのしょう)町)に移ったといわれている。

その一族は広く周辺に分布し、広い私営田をもち、官物を押領し、国司の命令をも無視したという。

平忠常の反乱

平将門の乱が鎮定されてから約九〇年を経て、房総に再び争乱の渦が巻き起こった。

万寿四(一〇二七)年、平忠常に大椎城を拠点にして、上総国山辺郡(現在は山武郡の一部)を征圧し、長元元(一〇二八)年安房(あわ)国に侵略し国府を攻めて、安房守惟忠を焼殺するという暴挙を働いた。

こののち上総国府を占拠し、再度安房国府を襲い、その猛威は房総三国全土に及んだ。

朝廷ではこの忠常の暴動を当初は房総の辺地に発生した騷動ぐらいにみていたため、検非違使(けびいし)平直方(なおかた)に中原成道をつけて進発させたが、従兵わずか二百余人程度の兵力など、忠常の勢力の前にはものの数ではなかった。

そこで長元元年九月、甲斐守源頼信と坂東諸国の国司に平忠常追討を命じた。

頼信は忠常の一子をつれて東国へ向かい、甲斐国に滞在中、忠常がみずから剃髪して常安と袮し、降伏してきた。

頼信は忠常を護送して京鄒に向かう途中、長元四年五月二八日、美濃(みの)国で忠常が病死したため、頼信は美濃国司の検分を求め、忠常の首を斬り都へ持ち帰った。

『扶桑略記』長元四年六月一六日の条によると、頼信が持参した忠常の首は従者に返されたという。こうして平忠常の乱は、あっけなく幕を閉じた。

なぜ、房総三国を戦乱の渦に巻きこんだ忠常がいとも簡単に頼信に降伏したのか、はっきりした事情はわからないが、以前から頼信と忠常の間になにか関係があったのではないか、朝廷もそれを見こして頼信を追討使に任じたのであろう、という説がある。

しかも忠常の子孫は父の罪科に連坐して処罰されることもなかった。

これも頼信の陰の働きがあったためとみられる。

この結果、忠常の子孫は千葉氏となって繁栄し、頼信の恩義にむくいるため、長く源氏に忠節をつくすことになる。

一方、荒廃のはなはだしい房総三国に対し、朝廷は乱後四か年の間、租庸調(そようちょう)の徴収を延期したり、分納などの処置をとって国力の回復をはかった。

平将門の乱も平忠常の乱も都の貴族からみれば、東夷とか無智蒙昧の輩とさげすまれてした東国の武士の反抗であった。

中央の政府はこうした争乱に対して、天皇の名で命令を出したり、指示を与えるだけで、実力でこれを鎮定する力はもっていなかった。

最後に問題を解決したのは、同じ仲間の武士たちの力であった。

人々の苦しみあえぐ争乱を鎮定した武士は、朝廷からも戦功として数々の特権を認められ、土地の民衆の支持をうけ、強大な勢力を公然とつくりあげることができた。

東国に発生したこの二つの争乱は、武門の勢力形成過程で重要な意味をもっていたが、律令体制下の為政者はこうしたことに対する十分な注意と認識を欠いていた。

こうして時代は、武士の時代をむかえようとしてしたのである。

二章 中世の千葉 top

1 千葉氏の時代

大椎から亥鼻(いのはな)へ

中世における千葉市域の支配者は、平安時代以来この土地に住み、領民を支配していた千葉氏とその一族であった。

「千葉大系図」や「千葉伝考記」によれば、長元の乱を起こした平忠常が上総(かずさ)国大椎(おおじ)城に在城したといわれているが、大椎城は、千葉常世が平安時代末期の大治元(一二一六)年六月一日、下総(しもうさ)国千葉郡の亥鼻(いのはな、猪鼻)に城館を築いて移り住むまで、千葉氏の居城であった。

千葉氏がこうして内陸部から海岸に近い亥鼻の台地に移ろようになると、城館の周辺に市街が形成された。多かれ少なかれ誇張があろうことは否定できないが、当時の千葉は戸数一万六〇〇〇軒もあり、関東第一の賑やかな城下町であったといわれている。

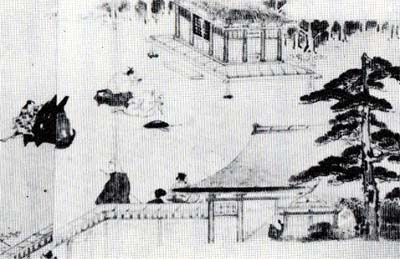

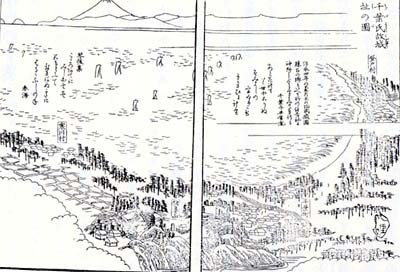

|

亥鼻城下の想像図

「千葉氏故城址の図」(『成田参詣記』)

|

後世、江戸時代の安政五(一八五八)年に刊行された『成田参詣記』の中に「千葉氏故城址の図」があるが、目の前に海をみる千葉の都市としての原型にはずっと変化がなかったと思われるので、上にかかげた。

さて千葉氏というと、まず第一に千葉常胤(つねたね)の名をあげる人が多いであろう。

『吾妻鏡』(あづまかかみ)の中に源頼朝の源家再興の功臣、鎌倉幕府の重臣として記されているからであろう。

これについてはあとの項にゆずるとして、千葉氏とはどのような出自の武士であるか触れておきたい。

高望王(たかもちおう)が臣籍に降下し、寛平二(八九〇)年五月平氏姓をたまわり上総介に任ぜられ、東国に赴任したことは前の章で述べたが、任期が終った後、武蔵国村岡(熊谷市内)に居住し生涯をすごしたと伝えられている。

この高望王の五男村岡良文が坂東八平氏の総先祖となり、千葉氏もこの良文を先祖としている。

良文の子忠頼は父のあとを継いで上総・下総・常陸(ひたち)・陸奥(むつ)の守(かみ)や介(すけ)を歴任し、孫の忠常は上総介・武蔵押領使(おうりょうし)を兼務していたが、長元元(一〇二八)年六月、長元の乱を起こし自滅した。この時の討伐の主将であった源頼信は、忠常の子常将(当時一九歳と伝えられる)を保護し、のちに下総権介に任ぜられた常将(つねまさ)がはじめて千葉氏を名のったのである。

常将の子常長は千葉氏二代目の当主となり、源頼義に従い前九年の役で、三代の常兼は源義家に従い後三年の役でそれぞれ戦功をたてて源氏との結びつきを強めた。常兼の二男常家は上総国一宮の大柳城(長生郡睦沢町大谷木)に分かれ、千葉氏は下総国と上総国に分かれてしだいに勢力を拡大していったという。

常兼の長男常重は下総権介に任ぜられたが、彼は前にも述べたとおり、大椎から現在の千葉市亥鼻に千葉氏の本拠を移した人物である。

常重の子常胤は元永元(一一一八)年の生まれであるから、大椎で誕生したことになろう。

また常兼は大治元年二月に八三歳で没したといわれているので、これも大椎でなくなったとみるのが自然であろう。

大椎城の位置は現在でこそ千葉市大椎町に入るが、古くは山武(さんぶ)郡土気本郷(とけほんごう)町大字(おおあざ)大椎で、上総国に属している。

このように上総か下総かという国境に拠点を置いていたことは、千葉氏の軍事上の微妙な立場を示しているといってもよいのではないか。

それは都合によっては上・下二総のいずれへも勢力をのばしていけるということで、千葉氏がここを離れて海岸部の亥鼻へ移った事情として、上総国は常兼の二男常家が掌握できる可能性がなりたったとの情勢判断から、宗家の千葉氏は下総国支配に便利な土地へ移勁したということが考えられる。

こうして千葉氏は、下総の千葉氏・上総の上総氏の二家に分かれて、上総・下総を支配するようになる。

しかし千葉氏が房総において真に強大な支配を築きあげるのは、源頼朝が鎌倉幕府を開いてからのことで、平安時代末期の平氏政権の下では、代々源氏と強く結びついていた千葉氏一族は、しばらく忍耐の時をすごしていたといえるだろう。

千葉氏と源頼朝

千葉常胤の六男胤頼(たねより)は、治承四(一一八〇)年六月、京都からの帰途、当時伊豆に流されていた源頼朝のもとに立ち寄り、頼朝に京都の情勢を報告した。

この頃、平氏政権打倒の動きがあり、伊豆の頼朝のもとにも反平氏の挙兵を促す似仁王(もちひとおう)の令旨がとどいていたが、頼朝は態度を決しかねていたところであった。

しかし機をみるに敏な頼朝は、ついに挙兵を決意した。

当然、頼朝は胤頼に対し、千葉に帰って千葉一族の棟梁である父常胤を説得して協力を得るよう要請することを忘れなかったであろう。

この年八月一七日、頼朝は兵を挙げたが、石橋山で平氏方に敗れ、安房へ脱出した。ここで頼朝は、源氏方に心を寄せる武士の力を糾合して、反攻の態勢をととのえることになる。

頼朝がたのみとしたのは、上総の上総氏と下総の千葉氏の勢力であった。

頼朝の使いをうけた上総介広常は態度があいまいであったが、胤頼の進言もあって、千葉常胤はただちに一族あげて頼朝に味方することに決し、これを聞いた頼朝はおお卜に喜び、下総に向かったのである。

常胤は、一族を率いて頼朝を途中まで出迎えるつもりでいたが、胤頼の提案で下総の目代を退治しておくほうがよいということであったので、孫の小太郎成胤にこれを命じ、成胤と胤頼は目代を襲撃してその首をとった。

これを聞いた平忠盛の聟で下総国千田庄(香取郡多古町)の領家判官代(ほうがんだい)平親政(ちかまさ)はおおいに怒り、成胤の兵に攻撃をしかけてきた。

この戦闘では成胤もかなり苦戦をしたらしく、千葉一族の崇敬する「千葉妙見大縁起絵巻」によると、妙見尊があらわれて成胤を救ったという。成胤はその加護により親政を生け捕りにし、これによって下総国内の反頼朝の危険分子は一掃された。

常胤に下総国の国府(市川市国府台)でー族と手勢三〇〇騎を率いて頼朝に対面し、捕えた千田判官代親政を頼朝に引き合わせた。

頼朝は大変感激し、「司馬(常胤)をもって父とする」といったと伝えられている。

頼朝は常胤の鎌倉武士としての生活態度をおおいに評価していたという。

頼朝に対する常胤の一あげての忠誠には、頼朝もおおいに信頼を寄せ、のち鎌倉に入り幕府を開いた時、常胤を下総の守護に任命した。

こうして後世千葉氏としえば常胤が想起されるほど、千葉氏の人物中では知られた存在となったのである。

亥鼻(いのはな)の城下町

千葉常重が大治元(一一二六)年に千葉の亥鼻に城館を築き、千葉の町が賑わったといわれるが、近世の城下町のようなわけにはいかなかったことはいうまでもなかろう。

従って前にも述べたように人家一万六〇〇〇軒という数字は、あまり信用することはできない。

常胤の時代、その城館の周辺に多少の家臣の居館はあったであろうが、人家のまばらな農漁村であったと考えてよいであろう。

千葉の町は、亥鼻の城の周辺と、千葉氏が一族の守護神として崇敬した妙見社(現在の千葉神社の前身)の門前周辺に、人家が巣まっていた程度であろうと思われる。

なお、鎌倉時代には、千葉城を中心とした地域ぱ千葉荘と呼ばれ、名目上は八条院領という皇室領であったが、事実上の領主はもちろん千葉氏である。

しかし、千葉氏が内陸部の大椎を離れて、海や街道に近く交通の便のよい亥鼻に進出し、源頼朝の信任を得て名実ともに下総の支配者の地位を確立すると、それまで海浜の村落だったところに、千葉氏の城館が核となって、新しい千葉の町かしだいに形づくられていくのである。

当時の武士は日常家にあっては、弓の練習など武技をみがくだけではなく、農業に従事したりしていた。

近世の武士とは異なり、荘園の農業生産にみずからも従事し、質素と倹約をむねとして、日ごろから「いざ鎌倉」にそなえていた。

武具・衣服・調度品は専門の手工業者いわゆる職人があらわれてきたので、彼らのつくったものを購入した。

また中世の商業は千葉のような地方都市にあっては、農産物を加工したものや、水産加工物、農具などを商う程度であり、米・魚・野菜・油・紙・笠・かご・鍬・鎌など並べられ、城の下や妙見社の門前などに市場が設けられた。

ここには商人もいたが、生産者である農民自身が生産物を売ったりすることが主であった。

しかし、それでも前時代とは大きな差があり、領主である千葉氏の勢力が安定している時期には、それなりに人々の生活は豊かではなくとも、落着いた生活が保障されていた。

現在の千葉市域の谷津にのぞむ台地の周辺には、千葉一族の馬加(まくわり)氏(幕張本郷)、原氏(小弓(おゆみ)、現在の生実(おゆみ)町)などの重臣クラスの居館があり、その周辺に農業をいとなむ領民の集落があったと思われる。

また領主や領民が崇敬する神社や寺院がそこにあったことも想像できる。

また千葉氏やその一族は馬牧(うままき)の経営にも当たっていたようで、下総国は武士にとって大切な馬の産地のひとつでもあったから、台地上の中世城館とそのまわりのねごや集落、谷津田の農業と台地上の馬牧がこの地方の特色であったと考えられる。

中世後半期の永正六(一五〇九)年一〇月、当時一流の連歌師であった柴屋軒宗長が房総に来遊し、原宮内少輔胤隆の小弓の館の前の浜野村(浜野町)の本行寺に泊まり、胤隆の歓迎をうけた様子が宗長の紀行文『東路(あずまじ)の津登(つと)』に明記されている。

それによると一〇月一四、一五日、千葉の崇神妙見(千葉神社)の祭礼で、三〇〇疋の早馬を見物した。

一六日は延年の猿楽、一七日は連歌のつどいがあったことがみられる。

原氏は千葉氏の重臣のひとりであったが、小弓の館の周辺はとても城下町といえるほどの地ではなく、半農半漁の村落にすぎなかったと推察されるが、この記録によると、かなり活気のある情況が描かれていることに注目したい。

千葉六党

一般に千葉六党というのは、第五代千葉介常胤に六人の子があり、次のように分立して下総(しもうさ)国の各地を支配したことを指す。

長男 胤正(第六代千葉介、千葉家の惣領)

次男 師常(相馬氏を名のる)

三男 胤盛(武石郷〈武石町〉を与えられ武石氏を名のる)

四男 胤信(香取郡大須賀保(おおすかのほ、大栄町)を与えられ大須賀氏を名のる)

五男 胤通(国分郷(市川市国分)を与えられ国分氏を名のる)

六男 胤頼(たねより、香取郡東荘〈とうのしよう、東庄町〉を与えられて東氏を名のる)

このほか常胤の一子には、出家して源頼朝の祈祷僧となった近江園城寺(えんじょうじ)の僧律静房日胤(にちいん)がいる。

彼は治承四(一一八〇)年、似仁王の挙兵に加わり、平氏方の流れ矢にあたって戦死したが、のちに千葉氏の宿老円城寺氏の祖となる人物である。

すなわち常胤の子は日胤を除く六名が下総各地に分かれ、それぞれの所領を治めて、常胤の領国支配の中心となったのである。

これを後世千葉六党といっている。

“党”という表現は、平安後期から鎌倉時代にかけて惣領を中心にした武士の血縁的協同体を意味するもので、“武蔵七党”とか紀伊の“湯浅党”などが知られている。

もっとも、当時常胤の六人の子を千葉六党といっていたかというと、これをはっきり示した史料は存在しない。

大体近世に書かれた著作物などにみられるものであり、後世になってそのように称された、といってよい。 |

武石郷の板碑

武石三郎胤盛の居館跡の下にある

真蔵院は、胤盛建立の寺と伝えられ、

境内に永仁2 (1294)年の板碑が残っている。

(武石1丁目)

|

ともあれ、千葉常胤の六人の子孫は、下総各地に分立してはいても、中世前半期は、後で述へる妙見尊を一族共通の守護神として固い結束を誇り、他からの侵略を許さなかった。

その意味からは千葉六党の名袮こそみられないが、実際には党的結束をもった名門であったといってよいであろう。

なお、千葉六党には、常胤の六人の子の六党のほか、常胤の祖父常兼(第三代千葉介)の子六人がある。

常胤の父である第四代千葉介常重、上総権介(かずさのごんのすけ)となる常家、臼井氏の祖となる常康、匝瑳(そうさ)氏を名のる常広、海上(うなかみ)氏を名のる常衡、椎名氏を名のる胤光の六名である。

これは「千葉臼井家譜」の記すところであるが、系図などを調べると、かなりこの部分は混乱していて、はっきりしたことはわからない。

ただし、こうした説が出てくるのは、常胤の祖父(常兼)の頃から、武士団にとって、惣領を中心とした族的結合か非常に大切なものとなってきていることを、裏づけているといってもよい。

この千葉六党も、常胤の時代には鎌倉幕府の行事に常胤に率いられて参加するような形をとるが、二代・三代の将軍のときになると六党の各家々が別個に接していることが、歌人として知られる東重胤(とうのしげたね)やその子の東胤行と将軍源実朝との交流をみるとよくわかる。

しかし一方では、宗家の千葉氏は、下総国の守護として、幕府からの命令があれば下総各地に分立している一族六党に指示を出し、幕府の命令を実行させる体制をとっていた。

この実例としては、鎌倉幕府が奥州と下総に博奕(ばくち)が流行し、財産を失う者もあったので、建長二(一二五〇)年一月二八日、囲碁以外の勝負ごとをいっさい禁じたことがある(『吾妻鏡』)。

その結果、下総国の守護千葉介頼胤に厳命して禁制を履行させた。

こうした場合、惣領家の千葉氏が下総国の守護であったので、その領域に幕府の意向を伝達し守らせるような仕組となっていたことがわかる。

これはかなりの効果をあげたらしいが、千葉六党の根源をなす族的結合があってこそ可能なことであって、千葉六党という名称こそ当時なかったとはいえ、実態は存在し、かなり有効に機能していたことを知ることができる。

事実、千葉氏の場合、その所領下総国が外敵に攻めこまれて混乱するということは、室町時代の前半まではまったくみられなかった。

こののち、惣領制の崩壊と下剋上の風潮が起こり、鎌倉時代以来の名門千葉氏も一族の中から主家をしのぐものが抬頭し、内部から弱体化していったことは否定できない。

妙見信仰と千葉氏

中世は宗教の時代ともいわれるが、歴史も宗教という背景をぬきにしては考えられない。

武家社会においにも、本家・分家が一体となって、共通の守護神を尊敬した例は多い。源氏の八幡信仰はよく知られてしる。

千葉氏の場合は妙見尊を一族あげて崇敬し、家紋も九曜(くよう)紋・日月(じつげつ)紋という妙見尊のシンボルマークを用いている。

妙見尊は妙見菩薩ともいわれ、北極星を中心とする星辰(せいしん)信仰の一種で、その根源は古代オリエントやインドにまでさかのぼることができるといわれる。

日本へは仏教と共に入ってきたらしく、刀身に北斗七星を刻みこんだ七星剣が正倉院や四天王寺などに残されている。

北斗七星の信仰自体は遊牧民族の信仰であった。

この信仰は朝鮮系渡来人である羊(よう)氏が東国にもたらしたものらしく、羊氏の存在は有名な多胡碑(群馬県吉井町に残る奈良時代の古碑)にみられる。

しかもこの碑の北方の群馬町にある七星山息災寺は、羊氏の信仰した妙見尊をまつったものである。

千葉一族がこの妙見尊を信仰するようになった経過はどのようなものであろうか。

平将門の乱の際、将門が下野(しもつけ、栃木県)を押領するため兵をすすめた時、一説に 千葉氏の祖とされる平良文は将門に協力して戦った(「妙見大縁起絵巻」「千葉伝考記」による)という。

他の説では、良文と平国香(くにか)とが協力して将門と戦った(『総葉概録』)ともいう。

いずれもはっきりとはしない。すなわち、これはその舞台となった染谷(そめや)川合戦そのものが史実であるかどうかわからないためである。

しかし、このことを記した記録には、この時妙見尊が示現(じげん)し、良文を助けたということが書いてある。

その後、良文を祖とする千葉一族は妙見尊を守護神として崇敬し、一族が城館を築いたり、移住したりする際には、必ずそこに妙見尊をまつり、信仰した。

千葉氏が武士団として妙見尊を崇敬するのは、妙見尊のシンボルである北極星が勝軍星と呼ばれたり、その位置が不動であることなどが好まれたからであろう。

さらに妙見尊は、遊牧民の信仰ということからか、信濃から関東にかけての牧場地帯に分布し、関西でこの信仰をもっていた河内(大阪府)の渡来人系馬飼集団が東国方面に移住したのに伴ってもたらされたともいう。

千葉氏は領国内に多くの牧をもってしたことに着目したい。

房総の場合、漁民にも妙見が信仰され、海上安全の守り神とされている。

現在でも海上で方向がわからなくなった時、北極星を目ざしてすすめば必ず陸にたどりつけると漁民は信じており、房総沿岸の漁民の間にこの信仰は伝えられている。これは房総の地理的位置との関係があり、それと信仰が結びついているともいえるだろう。

千葉神社の起源

ところで、千葉氏の場合であるが、平良文時代のことは別として、大椎から移住した千葉常重は妙見尊を共に移した。

『千学集抄』には、「これによって下総千葉庄池田郷千葉寺の宮へ移し奉るところ、常重三男胤高これをぬすみ奉る。 急ぎ追いかけしに、池田なる田の中へかくしけるを、やがてたずね出して、常重の主殿に安置し奉りけり……」とある。

こうして、千葉一族の妙見信仰が千葉の妙見社すなわち北斗山金剛授寺(現在の千葉神社)を中心に発展し、千葉氏とその領民の共通の崇敬の対象となり、祭礼・神事も盛んになっていった。

『千学集抄』には、「妙見菩薩は長嫡(嫡流の長男)に属し……されば妙見大菩薩は千葉嫡家に附かせ給う。……」とあり、前にも述べたいわる惣領制との関係がはっきり出ている。 |

昔の妙見社 亥鼻城下にあった妙見社で、

千葉神社の前身である。

(栄福寺蔵「千葉妙見大縁起絵巻」)

|

このことは、武士団としての千葉氏が千葉宗家を中心に、信仰を核として軍事集団としての結束を強固にしていったことを示しているとみてよいであろう。

妙見信仰自体はけっしてめすらしいものでぱなく、各地にみられるが、中世の千葉一族の城館のあとにみられる妙見祠の存在をみるとき、一族の共通の守護神としての妙見尊への信仰は、独特の展開を示しているとみてようだろう。

市内大宮町の栄福寺に所蔵されている「千葉妙見大縁起」という絵巻物では、巻頭に妙見尊を描き、平良文の染谷川合戦のときの妙見の加護から、勝利を得た良文が、羊の妙見に詣で、的弓を射て神意をなぐさめ、以後妙見尊の加護によって所領を広げていったことが記されている。

さらに治承四(一一八〇)年、源頼朝の源家再興の挙兵の際、千田判官(ちだほうがん)親政の兵と千葉常胤の孫成胤との合戦の場に妙見尊が示現し、加勢したということが、記されている。

この絵巻の成立は、奥書の年代が享禄元(一五二九)年と天文一九(一五五〇)年と二種あるが、この中に描かれている人物・服装などから推察して、天文一九年かと思われる。

この間約一一〇年ほどであるので、部分的には早く手がけて、最後にまとめたのは天文という見方もあろうが、千葉氏の勢力が安定し、このような絵巻物作作成に関係することができる時期というと、天文期の方がより可能性が高いと思われる。

そして、千葉氏がいかに妙見尊の加護のもとに発展してきたかを再確認し、先祖の力と守護神の恵みを強調する必要のあった戦国乱世に、この絵巻が完成されたとみるのが妥当であろう。

こうして妙見信仰は、千葉一族と密接な関係をもちながら、下総や上総に広がっていった。

天正一八(一五九〇)年の千葉氏滅亡後は、千葉においては地域の住民に広く崇敬され、現在にいたっても、千葉神社を中心に深い信仰圈を形成している。

2 戦国の動乱期 top

関東の戦乱

千葉常胤が源頼朝の信頼を得て以来、鎌倉時代を通じて、千葉一族は幕府の有力武将として、下総一国に比較的安定した支配を保ち、亥鼻(いのはな)城を中心に城下町も賑わった。

しかし鎌倉幕府が倒れ南北朝対立の時代に入ると、千葉氏もこの対立に巻きこまれ、南朝方と北朝方に二分して対立し、さらに室町時代には幕府の統制力が弱かったため全国的に戦乱が絶えず、千葉氏の強固な結束にも動揺がみられるようになった。

室町幕府を京都に開いた足利尊氏は、みずからの出身母胎でもある東国の武士を掌握することの重要性を認識し、鎌倉府を設けた。

これを鎌倉公方ともいい、房総の諸将もこの下に所属していた。

初代の鎌倉公方足利基氏は、正平二二(一三六七)年四月、二八歳の若さで没したが、二代氏満(うじみつ)、三代満兼(みつかね)、四代持氏(もちうじ)と代を重ねるにつれて、中央の足利将軍家と対立する傾向を強め、持氏は将軍足利義教(よしのり)と不和になり、この間に立った管領(かんれい)上杉憲実(のりざね)とも対立した。

こうした鎌倉府の動向を見て義教は、憲実に主人ともいうべき公方持氏討伐を命じた。

この頃、千葉氏の当主は千葉介胤直(たねなお)であった。

胤直はこのありさまをみて、持氏と憲実の間に入ってとりなしたが、思うように事態は進展せず、持氏に失望し千葉に帰ってしまった。

その後鎌倉府では、三浦高時の変心により持氏は諸子をつれて脱出するが、永享一一(一四三九)年二月、追いつめられ自刃してしまった。

これが永享の乱といわれるものである。

これ以後、関東の情勢は安定せず、持氏の遺子で日光に逃れた安王と春王は、翌年三月、鎌倉府再興を目ざして結城氏朝を頼り、結城城で兵を挙げたが失敗した。

これが結城合戦といわれている。

この後、持氏のたったひとりの遺子永寿王が鎌倉にもどって足利成氏と名のり、持氏の旧臣が集まって鎌倉府を再興した。

しかし成氏の時代になると管領上杉氏との対立が激化した。

成氏にしてみれば、上杉氏は父持氏を自刃せしめた中心的存在で、これに味方した関東の諸将に対しては、けっして好感をもつことはできなかったであろう。

千葉介胤直も、上杉氏について持氏討伐に加わった武将のひとりであった。

成氏と上杉氏の対立は、上杉氏が将軍家の意向をうけて兵を動かすにいたって表面化した。

しかも享徳四(一四五五)年六月、幕府は駿河(静岡県)の今川範忠に命じ上杉氏を援けて成氏を討伐することを命じたため、成氏は鎌倉を出て下総古河(こが)に入り、以後古河公方と呼ばれるようになった。

城下町の衰微

こうしたなかで千葉一族も、足利成氏につくものと、上杉氏につくものとに分かれた。

とくに千葉氏の重臣のうち、原氏は成氏に味方し、円城寺氏は上杉方に味方した。

また成氏に味方していた千葉介胤直の大叔父にあたる馬加康胤(まくわりやすたね)は、胤直にすすめて成氏方につくよう説得したが、胤直は康胤の説得をきかず、上杉方についた。背後に将軍家があったことも胤直の態度決定に関係があったであろう。

しかしこれによって内部の暗闘は表面化し、原胤房は古河公方成氏の加勢を得ると共に、かねて千葉介胤直にとって代わろうとしていた馬加康胤を中心にして、康正元(一四五五)年三月二〇日、胤直の居城千葉城(亥鼻城)を急襲した。 |

千葉一族の墓 大日寺境内(轟町2丁目)

|

とっさのことで胤直・胤宣父子は千葉城を捨て、胤直は志摩城(香取郡多古町島字塙台)に、胤宣に多古城(同多古台)にこもって上杉氏の来援を求めたが実現しなかった。

馬加康胤と原胤房は追撃に移り、康胤は多胡城を胤房は志摩城を改め、八月一二日多胡城が落城し、胤宣は一五歳で自刃して果てた。

また原胤一房の攻めた志摩城も同月一四目に落城し、胤直は土橋(多古町寺作(てらさく))の如来堂(にょらいどう)で一族と共に自刃(じじん)した。四二歳であった。

遺骸は集められて火葬に付され、千葉の大日寺(現在は轟町にあるが、戦前までは院内町にあった)に納めらた。

こうして馬加康胤の野望は現実のものとなった。

しかし将軍足利義政は東常縁に御教書を与え、康胤の討伐を命じた。

常縁は千葉一族の国分・大須賀・相馬氏などの加勢を得て馬加城を攻撃した。

康正二年一一月一日、常縁は上杉氏の援兵などと共に上総八幡(市原市)で康胤の兵と合戦し、康胤を敗死せしめた。

しかしこののち千葉氏一族は分裂し、再び常胤以来の結束をほこる千葉氏にもどることはなかったし、胤直系の千葉氏は下総国内を転々とし、輔胤のときには、佐倉根古屋(酒々井町)に拠点を移した。

文明一六(一四八四)年のこととされる(篠丸頼彦・木村礎氏による)。

かくて千葉城は荒廃し、城下町千葉も衰微し、下総の中心地としての役割りをはたすことはなくなった。

小弓御所の興亡

古河公方(くぼう)足利成氏(しげうじ)と関東管領(かんれい)上杉氏との対立から戦乱が続いていた関東の情勢は、その後、足利氏・上杉氏と共に一族内部に紛争が生じ、ますます混迷におちいってした。

成氏の子政氏と孫の高基は、実の父子でありながら対立して争っていたが、出家して空然と号し、鎌倉雪ノ下の八正院(はっしょういん)にいた高基の弟義明も、永正七(一五一〇)年、還俗(げんぞく)してこの争乱に身を投ずることとなった。

この頃、上総真里谷(まりやつ、木更津市)の武田氏と千葉氏の重臣で小弓(おゆみ、生実)に在城する原氏はしばしば戦闘を繰返していたが、結着はつかなかった。

そこで武田信保は、義明をむかえて大将として兵を起こし、原氏の小り城を攻撃したので、永正一四年原氏は小弓城を捨て松戸の小金城に移った。

ここで足利義明は小弓を居城として、房総の諸将を率いた。

こののち義明は小弓御所とか小弓公方と呼ばれるようになった。

義明の野望は兄の古河公方高基に代わって関東を統一することであった。

しかし義明の前に立ちはだかったのは高基や管領の両上杉氏ではなく、当時相模国を制圧して関東に勢力をひろめつつあった北条早雲を祖とする小田原北条氏であった。

義明に味方する中心勢力としては、北条氏と対抗していた安房国の里見氏があった。

里見氏は、かって結城合戦のときにも持氏の遺児に味方し、結城城にこもった一族の子孫でもあり、宿願として鎌倉府再興を企図していた。

また里見氏代々の当主中でも、この頃の第六代里見義堯は猛将であると共に、民政にも心をくばる名将であったため、里見氏の勢力は大なるものであった。

一方、小田原北条氏はしだいに房総に手をのばし、とくに上総武田氏の内紛を契機として内部攪乱をはかった。

また当時の古河公方足利睛氏(高基の子)は北条氏綱の娘をめとり、北条氏の手を借りて勢力の維持をはかろうとしたので、北条氏は下総に迫った。

ここに関東の形勢は、名目上両勢力の頂点に立っている古河公方足利晴氏と小弓公方足利義明との対決の形となった。 晴氏は妻の父北条氏綱の説をいれて、千葉介昌胤・原胤清にも命令を下し、義明と決戦することにした。

義明もただちに房総の諸将、里見義堯、土気(土気町)の酒井定治、真里谷の武田信応、庁南(ちょうなん、長生郡長南町)の武田上総介宗治などの兵と共に、天文七(一五三八)年一〇月初め、約一万騎で市川国府台に布陣した。 北条氏綱は長男の氏康と共に一〇月二日小田原を進発し、二万の兵を率いて合戦にのぞんだ。

一〇月七日朝、松戸の川を続々と渡河しはじめた北条軍をみて、小弓軍の椎津隼人佐(しいつはやとのすけ)は、ただちに攻撃することを進言したが、義明は味方の勢力を過大評価していたため機を失し、北条方の思うつぼにはまり負けいくさとなった。

乱戦のなかで、義明は自分の嫡子(ちゃくし)と弟の戦死を知り、自分も旗本を率いて北条氏の陣中に攻め入り、鬼神のように戦ったが、北条方の横井越前守神助が放った剛弓の矢に胸を射られ、立ったまま死んだと伝えられている。 |

土気城跡

酒井氏の居城。碑の背後に土塁が残る。(土気町)

|

波乱に富んだ人生と勇猛な武将の最後にふさわしい死に方でもあった。

これを第一次国府台合戦としう。

里見義堯は小弓方の敗戦が明白になると、安房へ引きあげ、下総では北条氏のバックアップの下に千葉介昌胤や原氏の勢力も安定した。

札所千葉寺の観音

さて最後に、中世の千葉市域を文化の側面からみておこう。

鎌倉時代以降、千葉郷亥鼻の地が下総統治の中心地となると、千葉氏の城館のまわりに町ができ、周辺地域の核となって、ひとつの地域社会が成立していたことは前に述べたとおりであるが、このことは当時の信仰の動向からもうかがうことができる。

この時代の人々は、病気や災難にあわないように、豊かな生活ができるようにと、もろもろの生活の安穏を神仏に祈願した。

こうして、霊験のあらたかな社寺は参詣人で賑わうようになっていった。

遠方では無理であったとしても、関東一円であれば、まずまず安心して往来ができるようになっていたようである。

千葉寺は現在も坂東三十三所霊場の第二十九番の札所(ふだしょ)である。

この坂東三十三所霊場巡拝のコースは、全長一三六〇キロ(三四〇里)、一番札所鎌倉の杉本寺から結願(けちがん)所の三十三番札所の那古寺(館山市)まで、六〇日の日程で巡礼遍路が行なわれたという。

それぞれの寺院は古い縁起をもった、観音霊場の三十三札所ができあがったのは鎌倉時代のことと推定さわている。

千葉寺は札所として庶民の信仰の対象であったと同時に、千葉一族からも崇敬されていた。

明治四三(一九一〇)年に千葉寺の境内から発掘され、現在も国指定重要美術品となっている梅竹透釣燈籠は工芸美術品として文化的価値も高いが、史料的にも興味深いものである。 |

千葉寺山門

|

この笠の上部に、「下総国千葉之庄池田郷千葉寺愛染堂之灯炉、大旦主(だいだんしゅ)牛尾兵部少輔、天文十九年庚戌七月十八日」とこの燈籠を寄進した者の名が刻まれた銘文があるが、この人物は『千学集抄』に「仁戸名(にとな)三郎左衛門の子牛尾兵部少輔……」とあって、その実在と、千葉一族のみではなく家臣団にいたるまでこの寺を崇敬していたことが裏づけられた。

祭りと地域社会

中世における千葉の繁栄と共に、多くの神社、か建てられ、人々の崇敬を集めた。

妙見社(千葉神社)関係は別に記したので省略するが、寒川神社(寒川町一丁目)などは、当時の人々の生活と密接に結びついていた。 寒川神社は、やはり市内にある蘇我比迠(そがひめ)神社(蘇我町一丁目)と共に延喜式内社にあげられている格式高い古社である。

古く海上での仕事を生業とする人々は寒川神社の沖合を通るときは“礼帆”といって、帆を下げてこの社に敬意を表し、海上安全と守護を祈願したといわれている。 この神社には、文明一三(一四八一)年の銘文のある獅子頭がある。

全体は桐製で、耳だけ竹を用いている特色あるもので、当社の社宝とされ、中世の民衆の信仰をものがたっている。

稲毛の浅間神社は、千葉常胤以来千葉氏代々の惣領が崇敬し、文治三(一一八七)年には社殿を再建したといわれている。 |

獅子頭(寒川神社蔵)

|

この神社は安産祈願の神であるとともに、子供の成長を祈願する神でもあった。

例祭(七月一五日)には、近郷の七歳以下の子供は必ず参拝する習慣があり、民衆の生活に根ざした信仰の伝統を知ることができる。

また千葉市の歴史と関連して興味あるものに船橋市三山(みやま)の二宮(にのみや)神社の大祭がある。

現在の地名で考えると千葉市域とは無関係のように思われるが、三山は昭和二八(一九五三)年までは千葉郡二宮町であり、七年に一度の大祭に千葉市畑町・幕張町・武石町の各地域が参加することの意味がわかる。

この大祭のいわれは、千葉城を急襲し千葉介胤直を多古で敗死させた、

馬加(まくわり)城主康胤(やすたね)が、奥方の安産を祈ったことに始まる。

康胤は奥方の安産を祈ったが、二か月たっても出産しないので、二宮神社・子安神社(畑町)・子守神社(幕張町)・三代王神社(武石町)の神主に馬加村磯辺で安産祈祷の神事(産屋の古式)を執行させたところ、奥方の安産、しかも男子出生ということでおおいに喜んだ康胤は、この神徳にむくいるため大祭を挙行したという。

こののち二宮神社は安産の神として知られ、祭礼は丑(うし)年と未(ひつじ)年の七年ごとに行なわれ、参加する神社も三山の一一宮神社、畑の子安神社、幕張の子守神社、武石の三代王神社、久々田(くぐた、習志野市津田沼三丁目)の菊川神社、実籾(みもみ、習志野市)の大原神社、大和田(八千代市)の時平神社、菅田(八千代市)の時平神社、高津(八千代市)の高津比吽神社、古和釜(こわがま、船橋市)の八王子神社、鷺沼(さぎぬま、習志野市)の根神社、田喜野井(たきのい、船橋市)の子神社、などがある。

祭礼の起源としては比較的新しいが、その範囲の広大なことと規模の大きなことで知られている。

また幕張の磯部の浜に二宮・子安・子守・三代王各社の神輿(しんよ)が相会し、安産祈儔の式事(磯出(いそで)祭)を挙行する夜、畑町には必ず男女の出産があり、七年後の大祭のときには稚児(ちご)となり参列する習わしがあったといわれている。

さて、中世が宗教の時代といわれているだけに、その精神生活面をとらえていくことは、この時代の文化を考える上でのひとつの要素であろう。

そうした目でみると、千葉市域では、中世において、妙見社をはじめとする村々の社が当時の人々の社会生活のよりどころとなって、地域社会を維持するきずなとたっていたことが知られるのである。

*

以上みてきたように、千葉氏をはじめとする地方的領主たちの支配下にあった室町時代後期の千葉市域は、やがて戦国大名後北条氏や里見氏の争覇の場となり、その後北条氏も倒されて千葉氏もこれと運命を共にし、千葉の中世は終幕をむかえるのである。

よく知られているように一六世紀の末頃は、激しい戦乱の中から織田信長・豊臣秀吉が覇権をにぎり、それはまさしく分権的封建大名である戦国大名が織豊政権(織田と豊臣)に組み込まれていったことを物語る。

天正一八(一五九〇)年には、豊臣秀吉・徳川家康の連合軍が関東の拠点小田原を包囲し、その結果、関東の雄・後北条氏の夢は露と消え失せ、これに歩調をあわせた本宗の千葉氏も運命を共にしたのである。

同年に江戸入りして関東の領国経営にのり出した徳川家康は、すぐれた軍事的な実力とあいまって巧妙な支配体制による新しい政治を、関東一円に急速にひろめていくことになる。

top

****************************************

|