|

****************************************

Home 其の一 其の二 其の三 其の四 其の五 付録

四章 農村と港町

1 村々の生産活動

生産性の低い谷田/星久喜村の年貢/変動する年貢高/さつま芋の試作地/芋作りの村々/漁村と漁場/丹後堰の開削/穴川二〇〇町歩の開発

2 港町千葉の発展

佐倉藩の外港/幕府公認の港/寒川湊の役割り/佐倉炭と千葉木炭商人/農村としての千葉町/町場の発達と人 |

五章 近世の文化と社会

1 市域の文化的活動

妙見社のまつり/村々のまつり/佐倉藩校の分校/寺子屋と私塾/野田村の新門徒/再度の弾圧

2 動揺する地域社会

天明飢饉と千葉/千葉町の打ちこわし/揺らぐ村の秩序/五郷組合の結成/乱れる村の治安/八州廻りと組合村/幕末の強訴未遂 |

五章 近世の文化と社会 top

1 市域の文化的活動

妙見社の祭り

近世の農民一人ひとりの毎日の暮らしの目的といえば、何といっても着実に激しい農業労働に従事し、領主に対する年貢を確実に納入することにほかならなかった。

しかし時として自然の災害にさいなまれ、凶作に見舞われることもしばしばであったから、彼らは日頃から神仏に加護を求めていたが、毎年の年中行事や祭が無市息災を願う最大の機会であり、かつ楽しみでもあった。

現在ではすたれてしまったものが多いけれども、千葉市域の農村でも、かつては家々で年中行事をとり行ない、村々の社の神祭が村人たちの手で行なわれていた。

以下、現代まで残っている地域のまつりの一端をみてみよう。

千葉神社のまつりは現代でも盛大に行なわれているが、江戸時代における妙見社(千葉神社)の祭礼はどのようであったろうか。 |

千葉神社

|

まず七月一六日未明申(さる)の上刻(午前四時頃)、神官二名・僧侶一名が門前の役の者や、若者共を警固に引きつれ、妙見洲(寒川神明町先の海)におもむき、神官は潮にひたり、みそぎの行を行ない、海中を手で探って藻(も)のようなものが手先に触れると、それをまげの刷毛先へ入れて持ち帰り、神輿の中に入れたという。

そして神輿への御魂移しの儀式を行ない、午後になると仁王門脇から香取神社に渡御(とぎょ)して大庭の御仮屋(おかりや)へ安置する。

二〇日に御浜下りの行事が行なわれ、二二日には裏町から市場町・表町を渡御し、香取神社に寄り、本社に還御した。

神輿をかつぐ者は辺田村・貝塚村の者たちで、門前の若者たちはそるいの浴衣で警固に付きそったという。大鉾・太鼓は神輿に先行する。

このほか二隻の御舟を出した。そのひとつは千葉から出る「男舟(千葉舟)」で、いまひとつは寒川から出る「女舟公吏飛)」であった。

舟の大きさは幅二間、長さ四間で、すべて骨組だけ舟形につくられた荒作りであった。

この二隻の舟は神輿を送って海中まで行き、神輿より先に上って、結城舟(寒川舟)は君待橋のたもとに休み、千葉舟は現在の安田(うなぎ屋)の前に休み、共に神輿の還御を待ちあわせた。

その間、神酒を汲んで、神楽を舞った。

そのとき、町内の特定の家から赤子を一人盛装させ、役の者が舟の上に抱きあげる風習があったという。

おそらく子供の健康な成長の祈願を意味したものであろう。

千葉舟は浜入りした神輿の還御のころあいをみて、梅屋の前へ出迎え、神輿と寒川舟の後について、院内大庭に向かって引揚げの途中、大橋(現在の大和橋)にかかると、橋を渡らずに橋の東側から川に入って表町の橋のたもとに引揚げる「川渡」をする。

途中、舟の中では奏楽もおもしろく、十二段の舞いを舞いながら、表中町と表下町の境近くに来た時、舟の中に竜頭の冠をかぶった舞方の太夫が竜田(旭町)に向かって一礼するしきたりがあった。

この舞太夫は、妙見社の祭礼や神事の際の舞楽人で、祭礼に際しては重要な役をもっていたらしい(和田茂右衛門の収集史料による(『千葉市史』)。

延享三(一七四六)年二月の「寒川村指出帳」によると、妙見祭礼について「毎年七月廿日、同廿二日、当村・千葉町立会い御祭礼相勤め申し候」とあって、この祭りには、千葉町と寒川村とが参加していたことが知られる。

またこの舞太夫に対し、寒川御蔵米五俵を支給している記事が散見される。

村々のまつり

次に農村部のまつりをみてみょう。花見川左岸の台地に位置する畑町字西口に鎮坐する子安(こやす)神社の例大祭は一〇月一七日(旧暦九月一七日)である。

この日に子安神社に伝わる十二座神楽が奉納され、またほかに二月二八日の春の祭りには、秋の例祭にはみられない「湯立ての神事」が行なわれる。

さてこの十二座神楽は天保二(一八三一)年から始まったという。

一方、湯立て神事については、この頃に入ってきたのか、それともずっと以前から存在したか不明であるが、古式を伝えてしる湯立て行事をみてみょう。

太鼓の音と共に、夕闇の本殿から神主が白装束に身を包み、湯釜の前に進み出る。

この中には、「御由緒書」の正月二八日神楽の項に「弐斗入りの湯釜」とあるように、湯が二斗入っている。

神主が湯釜の前に立つと、そのすぐ背後に同様の白装束の男子三人が立つ。神主が幣束(へいそく)で、煮えたぎる湯の中に「天下泰平五穀豊饒」と字を書く。 |

子安神社(畑町)

|

次に氏子に配る御札と鏡餅を湯の中にひたす。この時、人々が湯釜の近くにどっと集まってくる。

神社の背後に並んだ男子連(神楽師がつとめる)が、神主の腰のあたりをしっかり支え、神主は全身の力をこめて勢いよく、湯にひたした笹に含まれた湯花を、とりまく人々の衣服もしとどになるくらいに振りかける。

氏子たちは、この湯をあびることによって、無病息災を願うわけである。

かっては氏子たちがこの湯を競って家に持ち帰り、茶をわかして飲んだり、風呂に入れたりした習慣があった。

最後に、笹の葉を一本ずつ氏子たちに配ると、氏子たちはそれを各家に持ち帰って飾る。

湯立ては、釜の中に湧きあがる湯玉(湯の花という)を身にあびて清まる信仰であるが、昔はいま以上に、忌みや穢れを恐れ、人の命をむしばむようなものは、ことごとく祓ったもので、湯立て神事もそのひとつである。

湯立ての行なわれた歴史はかなり古く、記録では九世紀ころまでさかのぼり、また日本独特のものだという説がある(千葉市教育委員会編『千葉市の民俗芸能』)。

ともあれ、農民ひとりひとりにとって、よりよい生産生活と家族の安全、社会の平穏をねがう気持ちのあらわれである「まつり」は、彼らにとって、非常に大切なものであった。

この子安神社の湯立て神事のほか、千葉市域では、稲毛浅間神社神楽、南生実(おゆみ)八劔(やつるぎ)神社神楽、登戸登渡(のぶととわたり)神社囃子(はやし)、土気町小食土の御霊神社獅子舞い、中野町鎌田の諏訪神社獅子舞い、大金沢町の六通神社獅子舞い、作草部(さくさべ)町の作草部神社神楽などが、江戸時代以来の祭礼の古式を伝えている神事である(前掲『千葉市の民俗芸能』)。

佐倉藩校の分校

佐倉藩は、なんといっても房総における最大の藩であった。従って同藩の藩学の動向は、近世房総文化の展開をみる上からもきわめて重要である。

佐倉藩の学問所の始りは寛政四(一七九二)年で、後期堀田氏が佐倉に定着してから四七年後のことであった。

この学問所は、文化年間(一八〇四〜一八年)藩主正時の代に、温故堂(おんこどう)の名称を与えられ、学制の内容もやや整った。

しかしこの学問所が活況を呈するようになったのは、文化九(一八一二)年に尾藤二洲(びとうにしゅう)門下の石橋竹州(亘=わたる)が教授に任ぜられてでからである。

竹州は佐倉で講義し、この間に学問所の制度もしだしに充実した。

一方、江戸において、藩主正愛(まさちか)・正睦(まさよし)や藩士に大きな影響を与えたのは松崎慊堂(こうどう)で、彼が佐倉藩成徳書院の創立におおいに関与したことは、ほぼ明らかである。

天保四(一八三三)年にスタートした佐倉藩の天保改革は、農政の改革と文武奨励策の二つを柱とした。

ここに当然ながら佐倉藩の学制改革が要求されたのはいうまでもない。

その結果、藩校組織もおおいに拡充され、天保六年には江戸成徳書院の機構が確立し、翌七年一〇月には佐倉成徳書院が開校した。

従来の温故堂は儒学中心の小規模なものであったが、これに対して成徳書院は儒学はもちろん、武術・兵学・医学・蘭学など、当時必要とされた学問が幅広く含まれ、その組織も温故堂とは比較にならないほど大きなものであった。

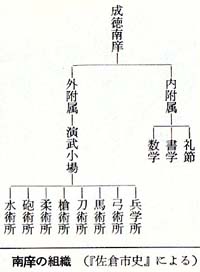

この成徳書院の分校としては、千葉の南庠(なんしょう)と飛地領の出羽国の北庠(ほくしょう)が主なものである(篠丸頼彦氏による)。

千葉の南庠の起源は、文政六(一八二三)年九月一九日、幕府から佐倉藩へ安房・上総の海岸警備を命ぜられたことに端を発する。

この時、佐倉藩房総警備の場はまず千葉に置かれ、文政八年には亥鼻(いのはな)台に千葉詰となる藩士の住居も完成し、同年九月一一四日、五四人の者が勤番を命ぜられた。同じ日、千葉小屋住宅に勤番を命ぜられた侍たちと、その子弟の教育について人員が配置され、彼らの教育に当った。

これを千葉亥鼻学問所と呼んだ。

南庠には、のちに惣管(そうかん)が置かれ、庠内のすべてを監督した。

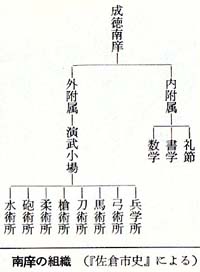

南庠の組織は右の表のとおりである。

すなわち、その骨格は内付属と外付属に二大別される。

内付属は礼節・書学・数学からなり、外付属は演武小場のもとに兵堂所・弓術所・馬術所・刀衝所・槍術所・柔術所・砲術所・水術所と多岐にわたっている。

天保七年には恩田五兵衛が教授兼執事となり、ついで恩田は同一〇年に惣管に任命された。 |

|

佐倉藩学の動向とあいまって、生実(おゆみ)藩の藩学はどのようであったろうか。

同藩の郁文館は生実藩邸内にあった。

その成立については『千葉県教育史』は、「正徳元(一七一一)年から五年まで、太宰春台(だざいしゅんだい、荻生徂徠の高弟)が仕えていたから、成立はこの頃であろうか詳らかではない」と記している。

ともかく、幕末期、藩主森川俊方の時代に学問所が藩邸にあったことは、陣屋の図面から明らかである(『千葉県教育百年史』第一巻)。

以上は藩学の動向の一端である。もちろんこれらは藩の武士の教育機関であり、原則としては一般庶民のものではなかったことも事実である。

しかし、大なり小なりそこでの教育内容は、千葉周辺の文化的動向にやがては大きな影響を与えていくものであったことは否定できないであろう。 |

『郁文館中月次詩』

郁文館館長高橋信行以下、郁文館の師弟の漢詩集。

(千葉県立中央図書館蔵)

|

寺子屋と私塾

この頃の庶民の勉学の場といえば、いうまでもなく寺子屋と私塾であった。

戦前の研究によれば、学制頒布前、房総には六二六の寺子屋と二九七の私塾があったと記されている。

戦後の新しい研究によれば、房総における寺子屋と私塾はこの数をかなり上廻るという成果も出てきている。

戦前のデータによると、千葉を含めた千葉郡地域の寺子屋・私塾・算学塾の総数は七六で、郡域の規模の大小はあるが、もっとも多いのは君津郡の一五九、ついで夷隅(いすみ)郡の一三九となっている。

さて、千葉の動向をみると、教育史の資料などから推察して、千葉・寒川・登戸・黒砂・千葉寺の各村で、佐倉藩関係の武士や寺院の僧侶が、子弟を集めて教育を行なったのではないかということが推察される。

これらの中で知られるものとしては、安井息軒の次男が東金から移住し、横町の醤油屋柴田仁兵衛(近江屋)の世話により、妙見社のそばに私塾を開き、子弟の教育に当たっていた。

寺子屋では、寒川に大和橘平、登戸に香川熊蔵父子、五山保に山本正温・中村某がいた。

特に香川熊蔵は、明治になって師範学校・中学校の習字科教員になり、晩年には文部省の嘱託となり、国定教科書の編集に当たった。

このほかの私塾に、今井町の長谷川藤左衛門、検見川の藤代市産女、千城(ちしろ)村坂尾の栄福寺釈乗寛らがいた。 なかでも長谷川藤左衛門は漢籍と習字にすぐれ、嘉永元(一八四八)年正月に塾を開いて以来、市原・山武・長生あたりからも入塾するものがあったという。

検見川の藤代市産女は、藤代市三の妻で、女性の塾主として知られる。

その子の藤代市左衛門、孫の市左衛門の時代も含め、明治の学制頒布までの間約五八年間に、ここに学んだ者の総数はおよそ二〇〇〇人に達したという。 また同家に残る門人帳をみると、ここに記入された門人数二一七四人中の四分の一が女子であることも、女子教育への貢献という点から注目にあたいしよう。

また栄福寺住職の釈乗寛の私塾は、天保年間に創立されて以来、代々受けつがれて明治年間まで続いたという。

ここでの教育内容は、主として最初漢籍と習字の一般教育を施し、のちにぱ高度な経義・詩文の指導、修身などを教授したという(『千葉市史』近世近代篇)。 |

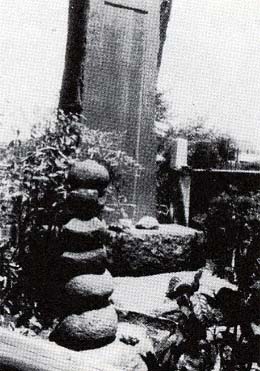

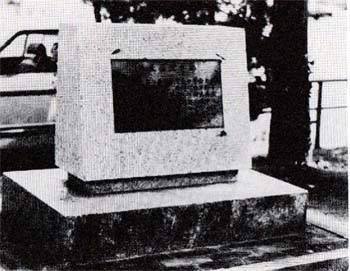

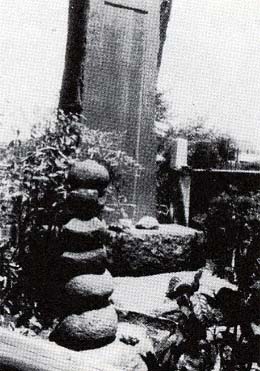

藤代市産女の顕彰碑 細字で14行にわた

って刻まれ、嘉永4 (1851)年に、「六十

五姥藤代市産を追慕して」建てられたと

ある。(検見川町1丁目、宝蔵院)

|

野田村の新門徒

これまで研究の成果が かならずしも人々に知られていないものに、日蓮宗新門徒の信仰の問題がある。

以下、県史編さん室の渡辺孝雄氏の研究によってみることにしよう。

戦国時代末期に土気(とけ)城主酒井定隆は領内の寺院をすべて日蓮宗に改宗させたといわれる。

これは七里法華(ほっけ)と袮されるが、江戸時代の野田村(誉田(ほんだ)町)周辺には、日蓮宗新門徒(内証題目講)の信仰があり、この信仰が幕府によってきびしく弾圧された。

すなわち寛永一二(一六三五)年九月五日に蓮照院日浄(如閑=にょかん)と真盛院日盛(宗月=そうげつ)など六人が十文字原(誉田一丁目)で処刑された。

日浄は日経の弟子であり、野田村に本覚寺を建て布教をはかっていた。

日経は中野本城寺や土気善勝寺にもいたことがあり、慶長四二五九九)年に日蓮宗不受不施派の徂日奥が対馬に流罪となった後、不受不施派を指導した。しかし、日経は慶長一四年二月に京都で刑をうけ耳と鼻をそがれた。内証題目講はこの日経の教えからひろがっていったという。

その信者は檀那寺をもっていながら、信仰の指導者としてその寺の僧とは別の俗人の師をもっていた(加川治良氏による)。 |

五日堂の五輪塔

本覚寺の跡。(誉田町2丁目)

|

如閑塚 碑の後が日浄らの塚。(誉田町2丁目) |

本行寺(浜野町) |

このことを、荻生徂徠は、『政談』の中で次のように述べている。

「上総国ニ新門徒と云者アリ。(中略)

上総ノ百姓ニ上人号ヲ許シ、曼荼羅(まんだら)ヲ伝受ス。夫ヲ俗人モ段々請伝(うけつた)テ、是ヲ新門徒卜云。

檀那寺ヲ持チナガラ寺ヲ曾テ用ヒズ。人死スレバ檀那寺ノ引導(いんどう)シタル跡ニテ、火ヲ打チ清メテ、引導ヲ彼(かの)俗上人仕直シ取仕舞也」(ルビは筆者)。 |

新門徒では、俗人が上人号をもち、曼荼羅を信者に授け、死者に対しても僧侶による法要のあと、この上人が死者の法要を卜となむ、というのである。

上総の内証題目講の起こりは、寛永一二年の日浄らの処刑後、日経門下の僧侶が一掃されたため、在家の信徒を中心に法義が伝承されることになったという。

特に日経の信仰は、野田村を中心に伝えられ、「在俗信徒」を中心とした信仰形態をもっていた(中村孝也「上総の新門徒常楽院日進〈行進〉小伝」)。

万治三(一六六〇)年一〇月に浜野本行寺(浜野町)日逞(にってい)と小弓本満寺日清(にっせい)が伊豆大島に流罪となった。

このことについて『徳川実紀』の万治三年一二月の条に

「奥州若松妙法寺日尚は常楽新派を主張して、他の末寺を奪ひければ、京妙満寺よりうつたへられたり。

しかるに常楽派を唱へしもの、元和・寛永両度共に罪せられぬ。この先蹤(せんしょう)すでに明なりとて、日尚は三宅島へ流さる。

これに坐して上総浜野本行寺・小弓本満寺は大島へ流さる(以下略)」。

常楽派というのは、日経の教えをさしており、上総浜野本行寺とは日逞、小弓本満寺とは日清のことである。

生実藩領の寺でも、かなり不受不施派の信仰がみられたのである。

元禄一一(一六九八)年に山辺郡長国(ながくに)村(大網白里町)に生まれた行信(日進)は、現在の大網白里町を中心に日経の教えの布教活動をした新門徒の代表的な活動家の一人である。

行進も元文二(一七三七)年一〇月に三宅島に流罪となっている。

再度の弾圧

不受不施派に対する弾圧としては、元禄法難と共に寛政六(一七九四)年九月に始まった多古(たこ)法難が有名である。

この少し前に、日経(にっきょう)の門流に対する取調べが山辺郡とその周辺で広く行なわれている。

生実(おゆみ)藩領の野田村の場合は、寛政六年十一月、野田村名主・組頭二自姓共、先年不受不施宗門持候村方之もの共御仕置ニ成候儀、弁乍罷有(わきまえまかりありながら)前々より持伝不心附候共、日経・日清等之曼陀羅所持いたし仕来ニ候とも、俗人共斗相集り題目講いたし候始末不埒ニ候得共、去亥年以来右躰紛敷儀相止メ候段無相違相決候間、村役人共急度御叱、百性共ハ一同御叱被置(おしかりおかれ)候旨被仰渡候」(『千葉市史』史料篇4)とあるように、村役人は「急度御叱」、百姓は「御叱」の刑をうけている。

これによれば、村人の間に日経・日清の曼荼羅を所持し、信仰の対象としていた例はかなり多かったようである。

『続徳川実紀』寛政七年八月の条によると「此月上総・下総の国々。日蓮宗不受不施の伝法あるにより。きびしく令せらるるむねあり。」とあり、不受不施派に対するきびしい処罰の命が下ったことが記されている。

この時に出された触書の一節には次のようにみえる。

「上総国・下総国村々百姓共、日蓮宗不受不施之伝法を習ひ受、其身ハ勿論、人ニもすすめ、重き御仕置ニ相成候ものも有之(これあり)、近年におよひ候而(て)も、不受不施之僧侶重科ニ行ハる政所、右之内ニハ新門徒、又ハ内信心抔(うちしんじんなど)と名目を附、前々御汁置ニ相成、不受不施之僧を日蓮同様ニ尊敬いたし(以下略)」(『徳川禁令考』)。

ここに出てくる新門徒は、山辺郡の村々や野田村の信者であった。

この時の新門徒に対する取調べは、一村ごとにかなり個別的に調査したようである。

「御吟味役日記見出写」の中にも、寛政三年から五年にわたり次のような記載がみられる。

寛政三年十月八日

日蓮宗之内非田不受不施之宗門相用候ニ付、東領二百大勢被召捕(めしとらわれ)候ニ付、地廻りニ而檀林(だんりん)之役僧門中へ吟味有之、本満寺野田村吟味いたし候所、三人及白状候趣留有之(中略)

十一月二日同村兵右衛門、忠七、平四郎改心帰状(伏)したし、邪宗門本尊諸道具本満寺江差出候届有之

寛政五年三月六日

去二月晦日野田村江公儀同心罷越、召捕候もの有之始末留有之、但し是(邪宗門之義と相聞申候 |

このように生実藩領内での取調べが寛政三年一〇月より始まっており、召捕えられた者が出ている実情を伝えている点が注目されよう。

2 動揺する地域社会 top

天明飢饉と千葉

佐倉藩の城付領では、明和八(一七七一)年に旱害があり、その後しばらくして天明の大飢饉が全国的におしよせた。

このため天明三(一七八三)年暮れから翌四年正月にかけては、城付領全域にわたる一揆が起ったのである。

すなわち天明三年一二月二八日酉の刻(いまの午後六時を中心とした前後の時間)、印西筋へ年貢取立てに行った手代から、大勢の農民が「願の筋これあり」と袮して佐倉城下に向かっているとの報告が入ったことに始まる。

最初、集団は印西筋中の一四ヵ村およそ一〇〇〇人と報ぜられた。一揆の要求は、ひとつは不納の年貢米を「一〇両に五〇俵替で一〇年賦納入」ということにしてもらいたいということ、もうひとつは麦作ができるまでの夫食(米穀かそれを買うための銭)を拝借したい、ということであった。

この要求のうち、特に交渉の中心論点は「一〇両に五〇俵替」という問題であった。

藩側と農民側でかなり長い交渉の時間を要したあげく、結局は「一○両につき二七俵替金納」という線で一揆は沈静した。なお交渉にあたって第二の問題である夫食については、最終的な段階ではあまり出てこなかった(木村礎ほか『譜代藩政の展開と明治維新』)。

ついで天明七年五月二七日の夜、千葉町に打壊しが起った。

これはすぐとなりの登戸村・寒川村へも波及し、二八日の夜にはこの両村でも騒動が起った。

この月は特に米価が騰貴し、一ヵ所で打壊しが起ると、この動きは周辺にすぐ連鎖反応のかたちで波及したのである。

この打壊しは、五月一二日の大坂、同二二日の江戸の打壊しがあったので、その影響から起ったものであろう。

いうまでもなく千葉は町場であり、寒川・登戸はその両翼にひろがった港であり、特に寒川は佐倉藩の外港として重要な位置にあった。

このように、千葉町周辺は江戸との交渉も多く、藩としても警戒していた。

この事件が藩庁に達しだのは翌二八目のことであった。

「年寄部屋日記」の同年五月二八日の記事に

「一、今廿八日出野治郎兵衛達す。登戸・寒川筋へ差出し候手代途中まで罷出(まかりい)で候処、商人躰(てい)の者申候は昨夜千葉町において大勢集り、穀屋(こくや)等相潰(つぶ)し騒動に及候を見受け、罷越し候由(よし)申候につき、此段(このだん)相達し候旨(むね)罷帰り申聞き候由、此節江戸表騒動の砌(みぎ)りにも御座候間、とりあえず代官一人・手代弐人・足軽六人早々差遣わし取鎮めさせ候様、治郎兵衛に申談し候(後略)」とある。

次に『佐倉市史』の記載によってこの事件の推移をみることにしよう。

千葉町の打壊し

すなわち、この事件の実態がわかったのは、千葉町の百姓吉兵衛という者が藩へに注進してからのことであった。

それによると、吉兵衛が二八日の昼八ッ時頃(午後二時過ぎ)村方へ出たが、そのときはまだ取鎮められず、およそ三〇〇人ほども集まり、弥陀山というところにこもっており、また昨夜から打ちこわされた者は次の者である、

ということであった。

千葉町――岩田屋新四郎・湯屋万右衛門・村田所左衛門・柏屋治兵衛・近江屋源六・鍋屋喜八・炭屋善五郎

来迎寺門前――釜屋儀兵衛・(半潰れ)酒屋久四郎また千葉町のほか、

寒川村――七兵衛・彦八・佐右衛門・与市市兵衛・久右衛門・九郎左衛門

登戸村――七兵衛・嘉七

のあわせて九軒も打ちこわされた。

この騒動は、寺院・村役人の努力と藩の物頭らによって鎮静化された。一方、城付村々へ忍廻りに派遣された下目付も六月三日には帰り、「随分静かになり、よろしがらざる風聞もとだえた」と報じている(「年寄部屋日記」天明七年六月四日の条)。

結局のところ、藩から出動した人数は物頭三人、物頭組付小頭三人、手代二人、諸組同心三六人、下目付三人、同仮役一人で、物頭以外は同年六月二五日褒美を与えられている。

この時、藩の手代に召插えられ、村預となったものは千葉町五人、寒川村一〇人、登戸村六人で計二一人である。

この打壊しに対する藩の処罰は次のようであった。

一、千葉町□五郎弟□太郎・岩富村無宿(むしゅく)□十郎の両名は追放。千葉町大目門前□八は戸〆(とじめ)。

千葉町□右衛門は押込。同所□治・□次郎は出奔につき永尋(えいたずね)。

一、登戸村圃郎兵衛伜□八・同村□次郎は追放。右□次郎は田畑欠所、家屋敷は家族へ下され戸〆。同村□太郎出奔につき永尋。

一、寒川村□郎右衛門追放、家屋敷は家族へ下さる。同村□五郎戸〆。同村□右衛門伜(せがれ)口五郎・同村口古・同村□右衛門押込(おしこめ)。

同村□右衛門・□六・〇八・□兵衛は永尋。 |

以上のように、この打壊しに対する処罰は五人の追放を中心として、戸〆(門を釘づけにし謹慎させる刑)などである。

しかも、この打壊しの主体となった者は若者層であり、都市下層民・下層農、伜・弟・無宿層に属する青年たちだったろうということである。

打壊しの主体がこのようなものであったとすると、それは全階層の一部分の動向といわざるをえない。

この打壊しが比較的簡単に終息し、処罰も軽く、農村部へ波及しなかったことはみのがしてはならないことであろう。

揺らぐ村の秩序

天明六(一七八六)年四月、生実(おゆみ)藩領の下郷と呼ばれる村々の百姓が、村々の名主・組頭にあてだ「一札」(いっさつ)がある。

これによると特に数ヵ村合同の出願・訴訟を禁じ村かぎりとし、あるいは若者仲間編成の禁止や村落共同体の共同規制をより強化している動向を見逃すわけにはいかない。

この「一札」は生実藩領の村役人から惣百姓へ、履行事項を申渡したことに対し、惣百姓が連印して村役人(しかもこの場合は、下郷という数ヵ村をあわせだ単位となっている)に対して確認のための一札として提出したものである。

これらの記載内容をみると、生実藩領の村々でも、天明あたりをきっかけとして、村内の秩序が動揺してきたことを示すものといえよう。

佐倉藩の藩政改革は、元文の改革・文政の改革・天保改革・万延期の財政改革などしばしばすすめられた。

ちなみに文政四(一八二一)年に文政改革がスタートした時期の藩債は約二〇万両もあり、年間収入の六年分弱にあたったという(木村・杉本編『譜代藩政の展開と明治維新――下総佐倉藩――』)。

佐倉藩主の堀田正睦(まさよし)による天保改革の特徴は農政・農村改革を根底に置きそれを根気強く推進した点にある。

まず同藩では、天保四(一八二一)年の質素倹約令を手はじめとして、同五年一一月には村役人の勤務に関する取決めを定め、同六年三月には六七か条におよぶ五人組の法令を出し、村々からその請書を提出させているほどである。

天保六年にはまたいくつかの申渡しを村方・町方に発している。

百姓困窮の原因は“おごり”にあるとし、天道を恐れて精を出せば事態は好転するであろう、といっているのが印象的である。

村方の困窮によって人口減少がみられることは、藩政にとっても大きな危機的情況のひとつである。

従って人口減少を防止することは藩政上焦眉の急であったが、これについては天保六年に在方にてきた陰徳講を同九年に藩の正式の組織とした。

藩からは、わずか五〇〇両しか出さなかったが、在方の余裕のある者から金を集め、子育ての補助金を与えるようにしたのである。

藩には「子育掛(こそだてがかり)代官」や同じく「手代」(てだい)が置かれ、農民から選んで「子育大世話」や「小世話」を任命した。

さらには藩主正睦はみずから直書を書き、子育ての重要性を領民に示している。

また正睦はおおいに蘭学を奨励し、同藩では諸藩に先がけて嘉永二(一八四九)年には早くも種痘を領民にほどこしており、種痘教諭方が子育方役所から出されている。

これより先、佐倉藩では千葉町に千葉役所を置いて、この地域の支配の拠点とした。

千葉町周辺で問題が起ったときに、まず訴え出るのはこの役所であった。

幕末には異国船渡来に備えて、房総半島南部に御備場(おそなえば)が築かれるが、佐倉藩でも文政八年に千葉町亥鼻山に小屋を置いた。

この御門外にはその小屋に詰める武士のための居小屋(いごや、住宅)を建て、ここにおよそ一〇〇名を越える人々が配置されたのである。

海上警備については、おもに押送船(おしおくりぶね)を用いて行なわれ、寒川からの乗船人数割も整備されていた。

なお、海上警備にあたっては、周辺の漁民が動員され、押送船が徴発されたことはいうまでもない。

この千葉の居小屋は、二〇年後の天保一五年五月に幕命により閉鎖されたので、藩ではそこを塩役所と炭御用の仕事を行なう場所としている(『佐倉市史』巻二)。

ついで佐倉藩は天保一五年九月には、九十九里浦の防衛を命ぜられ、その結果、藩は匝瑳(そうさ)郡木戸村(匝瑳郡光町)に小屋を設け、ここに藩士を常駐させたのである。

五郷組合の結成

佐倉藩領の村方・町方の支配の仕組みは、藩の代官の分担支配と、最寄村々が五郷組合と袮する組合をつくり、藩領村々の横の連絡を密にして治安の確保等にあたった。

この五郷組合には、村名主の上に五郷取締名士がいて村々を統轄し、さらにその上にいたのが取締頭である。

佐倉藩における五郷組合の始りは、寛延年間(一七四八〜五一年)頃から明白になってくる。

この組合は五郷という名前が示すとおり、村の組合せは五〜六ヵ村を標準にしており、少ない場合は三ヵ村、多い場合は一五ヵ村に及ぶ場合もみられた。

弘化四(一八四七)年一〇月改めの千葉周辺の五郷組合と五郷取締、取締頭は次のとおりである。

○金親村・北谷津村・大草村・坂月村・小倉村の五ヵ村

五郷取締は、金親村名主宇右衛門・坂月村名主惣右衛門

○吉岡村・旦谷(だんや)村・谷当(やとう)村・大井戸村・下田村の五ヵ村

五郷取締は、吉岡村名主勘右衛門・谷当村名主彦右衛門

○加曾利村・長峰村・坂尾(さんご)村・川戸村・仁戸名村・星久喜村の六ヵ村

五郷取締は、加曾利村名主伝右衛門・仁戸名(にとな)村名主三左衛門・星久喜村名主仁兵衛

○宮崎村・泉水(せんずい)村・今井村の三ヵ村

五郷取締は、宮崎村名主伝右衛門・泉水村名主重右衛門

○千葉町・寒川村・千葉寺村・登戸村・黒砂村の五ヵ村

取締頭は、千葉町名主忠右衛門

五郷取締は、千葉町名主久右衛門・千葉寺村名主与惣兵衛・登戸村名主金兵衛

○辺田(へんだ)村・矢作(やはぎ)村・原村の三ヵ村

五郷取締は、辺田村名主石蔵(『佐倉市史』巻一)

この五郷取締制度は、幕府の文政改革における組合村編成とは別系統の藩独自の農村支配機構であり、しかも幕府の文政改革前にすでに結成されていたところに大きな特色がみられる。

もちろん幕府の文政改革における組合村編成による村落安定策も同時に繰り広げられた。その結果、両者は併存するかたちとなったが、年次の経過と共に旧来の五郷組合の機能はしだいに縮小されたものと考えられる。

乱れる村の治安

江戸時代も半ばを過ぎる頃になると、村々の様子も、初期の姿からみるとかなり変った状況が目につくようになった。

特に村々には浪人者や無宿(むしゅく)者があらわれて、良民を苦しめることもまれではなかった。

これは明らかに幕政のゆるみを意味する現象にほかならない。

明和九(一七六九)年九月、幕府が関八州ならびに伊豆・甲斐国村々へ発した御触書には、

近年浪人などと称する者、が村々の百姓家へまいり合力を要求し、少しの合力銭(ほどこし銭・めぐみ銭)を差出すとさんざん悪口におよび、あるいは一夜の泊りを強要し、翌日になると今度は病気で動けないなどと四日も五日も居すわり戦術に出る始末で、その間には色々と難くせをつけ、百姓家に迷惑をかけ、合力銭をよけいにねだり取る者があるということである。

これはまことに不屈千万の至りである。今後このような者があらわれたならば、その筋の者に捕えさせ、すみやかに江戸の公事方勘定奉行のところに報告するように。 |

と述べ、無宿者に対する対策を示し、この御触書を写しとり惣百姓に伝達すると共に、村はずれや村役人の家の前に張っておくよう指定している。

天明年間(一七八一〜八九年)生実藩の下郷村々の「連印一札」によると、下郷のうち刈田子(かったご)村・谷岸村・駒崎村・豊前方の四ヵ所とも「惣百姓村向相談事」等、そのほヵ村役人への願出などについて、いままで郷中かそろってこれを行なってきたが、とかく大騒ぎになりやすいので、本年からは一村ごとに区切りをつけるようにとりはからう、と述べている。

また新規に家作の場合は事前に必ず村役人に届け出ること、どんなことでも騒がしいことが起ったならば、隣家の者や発見者が取りしずめに骨をおること、特に向こう三軒両隣りの者は常に注意をはらい、けっして見のがし聞きのがしをしないことなど、村役人からの申渡しに対して惣百姓が請書を提出していることがわかる。これらの申渡しの内容をみると、生実藩領の村々でも、この頃になると村内の秩序が動揺してきたことを暗に示すものであろう。

この生実藩領の村々は一村一給、つまり一村がひとりの領主であるから、村落の取決めごとの遂行なども円滑に運ぶことができた。

しかし相給の村々、つまり一村が数人の領主によって分割支配されている場合は、そうやすやすと一村の中をとりまとめることは困難であった。

しかもこのような相給村は私たちが予想する以上に多かったから、特に村々の治安などが乱れるようになると、一村の中をうまくとりまとめるには多くの難問が存在したのである。

前に述べたように、たとえば元禄年間(一六八八〜一七〇三年)における検見川村は代官領(幕府直轄領)と旗本金田氏・旗本清野氏の三給(一村が三人の領主で分割支配される場合を三給という)、赤井村は旗本鈴木・佐々・遠山氏の三給、曾我野村は代官領と旗本土岐・矢部・山崎・河野氏の四旗本の支配と社領(春日大明神社領)のあわせて六給というように、複雑な支配のもとに構成されていた村々の場合は、特に一村をとりまとめることは至難のわざであった。

このような相給村に犯人が潜伏するようなことがあると、たいへん面倒なことになり、犯人は次から次へと支配の異なる村々へ逃亡し、犯人の逮捕がおおいに手間どることになったのである。

一般的にみて、関東の農村は一村が数人、多いときは十数人にものぼる領主によって分割支配されていた。悪質な浪人者と称する悪党がはびこるようになったのも、ひとつにはこのような支配組織の盲点に根ざしていたとみられる。

もちろん、領土が小領主であるため、自己の知行村の治安を十二分に確立する力をもたなかったことにも大きな原因があったであろう。

八州廻りと組合村

このような関東農村の実状に対応して、幕府は、文化二(一八〇五)年六月に関東取締出役(俗に“関八州廻り”といわれる)の制度を設け、ついで文政一〇(一八二七)年には改革組合村の設置に踏切った。

この組合村はこの取締出役の下部機構としての機能をもつものであった。

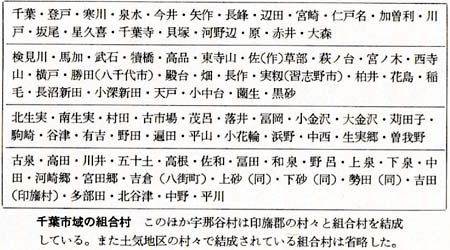

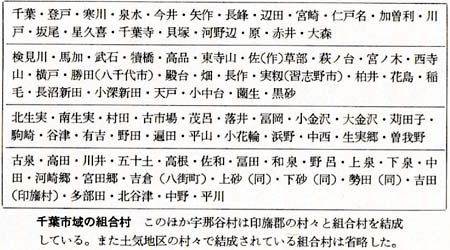

ところでやや時代が下るが、慶応三(一八六七)年二月の「下総国御改革組合地頭性名井村名郡附帳」(『船橋市史』史料篇)によってみると、検見川村・馬加(まくわり)村などの村々が、あわせて二五ヵ村(検見川・馬加村を含む)で改革組合村を構成しているが、市域の組合村の構成を右に表で示しておこう。 |

|

これらの組合村は、前述のように関東取締出役の下部機構としての機能をもつものであり、非常の際、特に取締出役の廻村のときは取締出役の指示に従い犯人の逮捕などに協力したのである。

この組合村の構成をみれば明らかなように、地域的な連帯が可能なように組合村が形成されていることがわかる。

しかも、組合村の編成にあたっては、幕府の意向としては「是迄組合これある村々はそのまま差置、組合これなき所は凡そ四十五ヶ村目当に致し組合せ、もっとも土地の遠近村高の多少等、差別もこれあり候へ共」(『地方落穂集追加』)とあるように、本来一応の組合村編成の村数は四五ヵ村を標準とした。

しかし地域地域における村落相互間の連帯の特殊性を認めたので、実際編成された組合村の規模にはかなりの大小の差がみられたことに注意する必要がある。

さてここに述べたように、文政一〇年関東一円(水戸藩領は原則として除外)における改革組合村の編成を核とした改革を一般に文政改革と呼んでいる。

この改革はなんといっても幕府のおひざもとの関東一円に対する幕府権力の有力な補強策にほかならなかった。

特に関東取締役ならびにその下部機構の改革組合村の目標とするところは、不逞の浪人者・無宿者・博徒の逮捕に主たる行動の目標にあったことぱいうまでもない。

しかし厳密にみると、関東取締出役の職能は、単に関東一円の治安の確保のみにとどまらず、村々に対する経済統制、なかんずく諸物価の規制・職人手間・日雇(ひよう)賃に対する規制措置にまで介入している点を見落してはならない。

幕末の強訴未遂

幕末の一般的な政治不安、村々をめぐる浪人者の横行などの事態は、村々の農民生活にも大きなかげりを落とさないではおかなかった。

このような村々の動向にあたっては、これまでみてきたような五郷組合や幕府の文政改革にもとずく改革組合村は、村の共同体としてのゆるみをおさえる機能をはたした。

しかしながら偶発的なきっかけから、村方を不安におとしいれる事件も皆無ではなかった。

慶応二(一八六六)年六月(日は明らかでないが、同月一一日以前であることは間違いない)、佐倉藩領である千葉町の農民が米価をめぐって穀商人を相手どって大勢が参集し、さらに佐倉表への強訴未遂の事件が起った。

佐倉藩の「御仕置留」によると、千葉町小前二七四人惣代として一〇名の百姓に対して次の申渡しがなされている。

「その方どもは穀屋を相手取り大勢参集混乱を起こし、その上にて佐倉表へ願出」しようとし、中途で藩の取締り役人にひきとめられた。

その理由を取調べてみると、「当節諸色高直に相成り米価格引上げ候とて、取りとめざる事にて大勢相集り途中まで罷り出で」とある。

この事件は、千葉町の農民が千葉の米穀商人を相手どり、米価の引上げについて一揆行動をとった実例として注目されよう。

もっともこの事件は、農民による佐倉表への強訴という行動が途中で藩役人におしとどめられ未遂に終ったが、幕末の不穏な動静として忘れることができない(木村礎ほか編『譜代藩政の展開と明治維新』参照)。

長い伝統をもち、よくまとめられていた徳川氏の幕府政治も、しだいに新しい動向に対応がむずかしくなり、幕府の必死の努力にもかかわらず、政治的にも、経済的にも、ゆきづまりをみせてきた。

もちろん、この事件のみですべてを論ずることは困難であろう。

しかし、少なくともこのような複雑な問題が発生するようになったことは、大なり小なり幕政のひとつのゆきづまりの現れにほかならないであろう。

いいかえるならば、従来の幕府による祖法・政治体系では、どうしても包みきれない問題が現実に噴出してきたことを物語るものであろう。

六章 千葉県の成立と千葉町 top

1 新しい千葉町の発足

千葉の戊辰(ぼしん)戦争

慶応四(一八六八)年正月、京都南郊の鳥羽・伏見で、新政府軍と旧幕府軍との間に戦闘の火ぶたが切られた。戊辰戦争の始りである。

この戦いに敗れた徳川慶喜(よしのぶ)は海路江戸に走り、新政府軍は、二月、東征大総督有栖川宮熾仁(たるひと)親王の下に、続々と京都を出発し、東海・東山・北陸三道から江戸へ向かった。

三月には、五か条の誓文が出されて新政府の基本方針が宣言されると共に、江戸城攻撃が同月一五日と決定されたが、西郷・勝らの工作により江戸開城の諒解がなり、四月一一日、新政府軍は平和裏に江戸城に入った。

この日未明、上野寛永寺にこもっていた慶喜は水戸へ退去した。

閏(うるう)四月には政体書が公布され新政府の組織が定められ、地方は府藩県の三治制によって統治されることになった。

江戸開城の前後から、旧幕府軍の中には江戸を脱出して地方でゲリラ戦を企てるものが少なくなかった。

旧新選組の近藤勇らは、四月初め、下総流山(流山市)に集まったし、旧歩兵奉行大鳥圭介は、開城後、二〇〇〇人以上の部隊を率いて下総国府台(こうのだい、市川市)から宇都宮(栃木県)方面に遊撃戦を展開した。

江戸府内では、上野寛永寺に彰義隊が結集して気勢をあげていた。

こうした中で四月一二日ころから、旧撤兵頭福田八郎右衛門を首領とする旧撒兵隊員など三〇〇〇人以上の部隊が、海陸からおいおい上総木更津近辺に入りこみ、長須賀村泉著寺(木更津市)に本陣を構えて徳川義軍府を袮し、近隣の諸藩に協力を働きかけた。

一時は市川・八幡方面(市川市内)にまでも進出した義軍府勢は、閏四月三日に新政府軍と戦って敗退した。

以後、これを追撃する新政府軍が続々と現千葉市域に進入して、同月六日には、鹿児島・山口・津・岡山藩兵は曾我野(蘇我町)、佐土原・鹿児島藩兵は千葉町、大村藩兵は寒川(寒川町)にそれぞれ駐屯した。

六日夜、鹿児島藩の見張りが上総八幡(市原市八幡)で殺されたのをきっかけに、七日払暁、新政府軍は動き始めた。

こうして両者間に、八幡から養老川、五井・姉が崎にかけて激戦が繰り広げられ、義軍府勢は木更津・真利谷(木更津市)方面へ敗走した。

午前七時頃から始まって午後三時頃に終ったというこの五井戦争で、義軍府勢の戦死者数は五七人以上と記録されている。

翌八日新政府軍が木更津・真利谷に至ってみると、すでに義軍府勢は四散し、一兵の影もなかったという。

閏四月五日、市川国府台に入って以来、義軍掃討戦と大多喜藩処分を指揮した東海道先鋒副総督柳原前光は、閏四月中旬に房総はすでにほぼ鎮定したとして帰還を命ぜられた。柳原が登戸浦から乗船して江戸に至り、有栖川宮大総督に状況を報告したのは同月二二日であった。

この間、市域では激しい戦闘は行なわれなかったものの、千葉神社にいた鹿児島・佐土原などの藩兵が近辺の住民を用務に徴募し、婦人も炊ぎ出しなどに狩り出されたと伝えられる。

内陸部の生実藩領平山村(平山町)などでも、雨天続きで稲・いも・麦の被害が大きかったうえに、人馬の徴発が加わって「実ニ日々心痛致し候」という状況であり、「牛馬引連れ山籠り」して難を避けたこともあったという。

市域をめぐる藩と県

慶応四二(一八六八)年五月一五日になって、江戸では、新政府軍が大村益次郎の指揮のもとにわずか一〇時間の戦闘で上野彰義隊(しょうぎたい)を壊滅させ、反政府ゲリラ勢力に大きな打撃を与えて威信を確立した。

こうして同月末には徳川氏(家達、いえさと)を駿河府中(静岡)七〇万石に移封(いほう)するむねを達し、懸案の徳川処分に結着をつけた。

このため駿河・遠江にあった浜松(鶴舞藩。市原市内)、沼津(菊間藩。市原市内)など七藩は、安房・上総へ転封させられる破目となった。

やがて七月に、江戸は東京と改称され、九月に年号は明治と改まった。

もっとも、この頃になっても「賊徒、上総地方ニ出没」「無頼ノ徒ヲ嘯聚(しょうしゅう)」「賊徒、下総地方ヲ劫掠(ごうりゃく)ス」といった情報が各地から聞こえ、五月には肥前佐賀藩に下総・下野、八月には肥後熊本藩に下総・常陸の鎮撫がそれぞれ命ぜられたほか、前橋藩や佐倉藩、生実藩など房総諸藩にもたびたび出動が命ぜられている(復古記)。

しかし一方では、三治制(さんちせい、地方を府・藩・県に分けた地方制度)に基づいて六月下総常陸知県事(ちけんじ)、七月上総安房知県事(柴山典)、八月下総(武蔵)知県事(佐々布直武)が任命されるなど、民政移行への態勢づくりがすすみ、明治二(一八六九)年初めには下総に葛飾飾(かつしか)県、武蔵・下総に小菅(こすげ)県が成立し、水筑(みずき)竜・河瀬秀治がそれぞれの知県事となった。

上総安房知県事管轄地には宮谷(みやざく)県が設置され、引続き柴山典が知県事となった。

千葉市域の当時の村数は、下総国千葉郡九〇(同郡一三七村のうち)、同印旛郡一、上総国山辺郡九、同市原郡一の計一〇一ヵ村で、その石高総計は三万六七〇〇石余であった(旧高旧領取調帳)。

このうち佐倉藩領は千葉・寒川など市域中心部を主に千葉郡二八ヵ村、印旛郡一ヵ村(宇那谷村)の二九ヵ村で石高にすると一万二〇〇石ほどであった。生実藩領は市域南部を主に千葉郡一九ヵ村、石高七四〇〇石余であった。

残りの五三ヵ村は天領および宇都宮藩預地・旗本知行地・寺社饋などに属していた(この中には、もちろん鶴牧・岩槻(いわつき)藩領などとの相給(あいきゅう)村も含まれているが)。

これらの村々のうち千葉郡の村々は下総知県事、のち葛飾県が置かれるとその管轄下に入り、山辺郡の九ヵ村は上総安房知県事、のち宮谷県の管轄下に置かれたが、市原郡一ヵ村(板倉村)は遠江から移封してきた鶴舞藩に引きわたされた。

こうして現市域に所在した村々は行政区域からみるとおもに佐倉・生実・鶴舞の三藩領、および葛飾・宮谷の二県域に分かれて管轄されていたことがわかる。

さらに明治三年八月には下野国高徳藩知事戸田忠綱が下総一万石余に移封を命ぜられ、葛飾県の中に旧宇都宮藩領地の分をさいて市域内に曾我野藩をたてている。 |

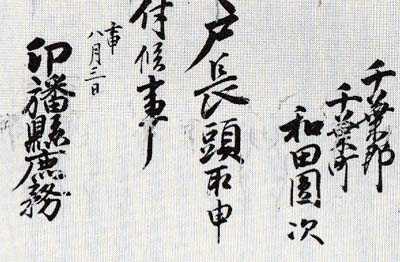

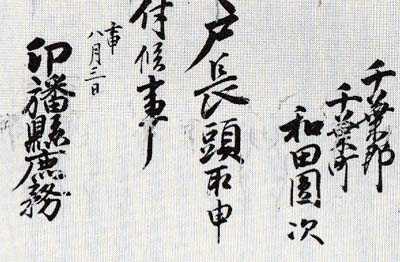

戸長頭取の辞令 明治5 (1872)年、

印旛県が発令したもの。

|

県庁のある町

明治二年五月、戊辰戦争を終えて国内の統一を達成した新政府は、同年六月、各藩主の版籍奉還(はんせきほうかん)の申し出を認め、ついで同四年七月廃藩置県(はいはんちけん)を断行し、全国の府県に中央政府の任命した地方官を派遣して、中央集権的な全国統治の体制づくりに向けて大きく歩みをすすめた。

廃藩置県により各藩はすべて廃止されて県となり、市域でも佐倉県・生実県・鶴舞県・曾我野県などが成立したわけであるが、ほどなく明治四年一一月に全国的に大幅な府県の廃合が行なわれた際、房総では安房・上総に木更津県、下総に印旛(いんば)県・新治(にいはり)県が設置された。

これを市域でいうと、千葉郡九〇ヵ村、印旛郡一ヵ村はすべて印旛県管下となり、山辺・市原両郡の一〇ヵ村は木更津県管下となった。

つまり市域についてもこれまで入りまじっていた行政区域がすっきりと二県域に整理されたのである。

ついで明治六年六月一五日、木更津県・印旛県が合併して千葉県が成立し、ここに初めて現市域が同二県の管轄下に統一されるにいたった。

しかも新生千葉県に初代長官(千葉県権令)柴原和(やわら)の下に県庁を千葉町に定めたので、同町を中心とする千葉市域は、新県庁の所在地としてにわかに県行政の中心地となり、明治政府による統一的な房総統治の拠点としての役割を担うこととなった。

これらによっても、千葉県の成立が千葉市にとっていかに画期的な意味をもっていたかは明らかであろう。

千葉市域のこれからの歩みは、千葉県政や県全体の動きと密接にからまりながら展開していくことを運命づけられたのである。

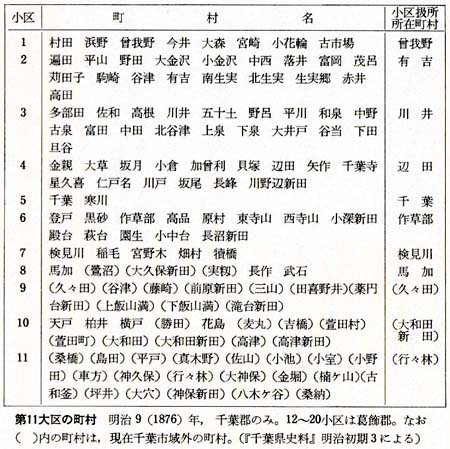

大小区制と連合町村

千葉県が成立すると、管内を一六大区に区画し、大区画内をさらにいくつかの小区に細分して、それぞれに正副の区長・戸長を置いて行政事務を取り扱わせた。

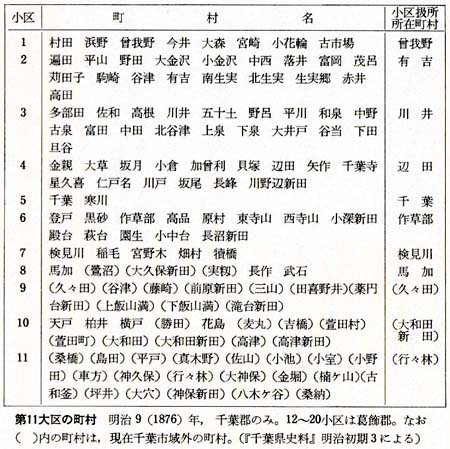

現在の千葉市域は大部分が第一一大区に属し、これが右の表のように二〇小区に分かれていた。

大区取扱所は寒川村に置かれていた。

しかしこの大小区制は機械的な線引きでそれまでの地域関係を無視した面があったので廃止となり、明治一一(一八七八)年に三新法が制定された。

三新法のひとつ郡区町村編判法によって、近世以来の郡や町村が正式に復活した。

これをうけて千葉県でも同年一一月大小区制を廃止し、全県を二一郡に編成し、郡役所を一一ヵ所に置いてこれを管轄した。

千葉郡は市原郡と共に千葉市原郡役所(千葉町)の管轄下に入った。

郡の下で町村は原則として数町村が連合して一戸長役場を置くこととなり、千葉郡では四五ヵ所に戸長役場が配置された。

これによりたとえば五小区を形成していた千葉町と寒川村は分離独立してそれぞれ二戸長役場をもった。 |

|

六小区に含まれていた一三ヵ村では、登戸(黒砂と連合)・作草部(さくさべ)・西寺山・高品・萩台・東寺山・原村・殿台と連合)・長沼新田(小深新田と連合)の三ヵ村に戸長役場が置かれるようになり、小中台・園生の二ヵ村は別に七小区だった稲毛村と連合した(『千葉県史料』明治初期6)。

これによってもわかるように大小区制が廃止されて旧町村が復活したため、末端の行政区画の範囲はより細かくなった。

旧町村の復活は、形式的な大小区制に対する批判をうけての旧慣尊重の意味をもってはいたが、一方では財政力の弱化、行政能率の低下などにつながりかねなかった。

このため政府は全国的に盛りあがりつつある自由民権運動への対応策もあって、明治一〇年代後半にかけて次々と中央集権的な地方支配の体制を強めていき、その中で、民選だった戸長を官選とし、府知事・県令や郡長の権限を強化すると共に、戸長所轄区域の拡大をはかっていた。

明治一七年七月、千葉県でも戸長所轄区域の拡大が実施され、これまで県下に八〇〇以上もあった戸長役場はその半数以下の三八八ヵ所に削減された。

これを明治一七年の千葉郡の数字でみると、一九ヵ所であり、前述の四五ヵ所にくらべればやはり半数以下であり、逆に一連合戸長所轄区域は確かに拡大したといえるだろう。たとえば千葉町は登戸・寒川・黒砂の三ヵ村と連合している(甲第五二号布達)。

明治一三年になって、この千葉町など四か町村と千葉寺村が合併して新しい千葉町をつくることとなるのである。

賑わう千葉町

さてこうした明治新政下の目まぐるしい地方行政の改廃の中でも、千葉市域が前述したような海陸交通の要地としての性格を一遍に失ってしまうことは、もちろんなかった。

明治初期においても、登戸・寒川・曾我野などの海岸や港は、東京との海上交通をひかえて活気があった。

九十九里地方の魚類をのせた馬車が鈴を鳴らしながら夜中に登戸浦へ乗りつけると、これを翌朝早く東京の築地へ届けるために登戸船は夜間海上を走った。

金七船・善七船・菓子屋船などが知られ、ほかにも船持ちや荷宿、また茶屋や旅館などが多く、ここへは近隣はもちろん、中には東京からも人々が三味線や太鼓の音を求めて集まったという。

このほか検見川村や寒川村を中心に、内湾漁業も盛んに行なわれていた。

陸上では佐倉・東金街道に沿っている道場町(南・北)や市場町があい変わらず繁昌していた。

さつま芋や米・薪炭を運んでくる馬の出入りで賑わい、居酒屋や馬宿が並んでいた。

市場町と寒川湊との間には都川を利用して高瀬舟が往来し、荷物輸送を海上ルートへ結びつけていた。

そこへ千葉県庁がやってきた。これによって千葉町は、これまでとは別の、新しい歩みを始めることとなる。

2 町の文明開化 top

官公署の町に

千葉県庁は、初め仮庁舎が千葉神社神官の千葉良胤の住宅に置かれたが、明治七(一八七四)年二月、これが火災で焼けたので、近くの来迎寺(移転して現在は轟町にある)に移された。

やがて同年九月には千葉町に接する寒川村一番地、都川の河畔に新庁舎が建築された(現県庁のある市場町)。

明治九年八月、地租改正に際して報告された千葉町反別帳によると、寒川町一番地は、この時点ですでに千葉町に編入されており、同町二番地(字樋ノ口)に県庁敷地として官有地二町三反九畝余(約二二二七ヘクタール)が登録されている。

県庁舎ができたため、その所在地の寒川村の一部が千葉町へ編入されることになったのであろうか。

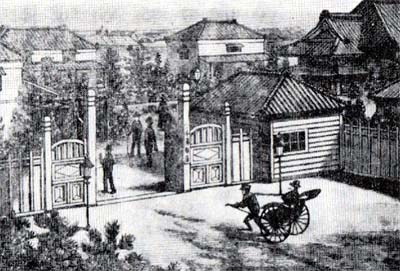

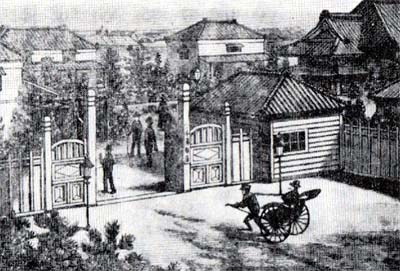

この県庁舎は旧菊間藩邸(市原市菊間雲ノ境にあった)を移して改築したものであり、倉庫には旧印旛県庁の倉庫が移築された。 その西隣には県会議事堂も建てられた。 |

千葉県庁舎

(明治28年刊『千葉県地誌』より)

|

この辺一帯は元々水田であったので、亥鼻(いのはな)山なとがら取り土をして埋立て、土盛りをしたり、庁舎の周囲に樹木や草花を植えたりして環境づくりがすすめられた。

県庁舎ができるころから、千葉町や寒川村には続々と公共機関や公的な施設がつくられていったのはいうまでもない。

明治六年には、まず千葉裁判所・千葉警察署・寒川監獄署などができた。裁判所は仮庁舎を大日寺(移転して現在は轟町にある)木堂内に置いたが、翌七年に現在の位置〔中央〕に新築した。警察署は本町二丁目の民家(現電話局のところ)を仮庁舎として発足、同一二年に字院内に庁舎を新築して移転した。

監獄署は寒川片町の旧佐倉藩米蔵を改造してこれにあてた。

明治一一年に郡区町村編制法、か施行されて千葉市原郡役所が置かれることになると、両郡有志の寄付などによって県庁の向かい側(現企業庁庁舎付近)に庁舎が建築された。県庁にくらべると堅牢な建物であったという。

千葉町で郵便業務が始まったのは千葉県設置より早く、印旛県の下で明治五年七月に郵便役所が置かれたのに始まる。

「千里の遠きに離れ住むも一区の近きに住む如く」と県当局は郵便の効能を述べている。

千葉電信分局はややおくれ、明治三一年に千葉町に設置された。

この時電線に物を投げて被害を与えないように指示が出されたりしている。

電話は同一一年末に県庁と監獄署との間の官用が開通したのが最初である。

電信架設にあたって県当局は、伊藤博文内務卿あての上申書の中で

「当県ノ儀ハ未ダ電信ノ設之レ無手故ニ、蟄下(天皇のひざもと)非常ノ変之レ有ルモ、翌日ニ至ラザレバ報知ヲ得ル能ハズ」 と、非常の際の不便不安を理由に架設の必要性を強調している。

二年たらず前に東京思案橋で起きた「輦下非常ノ変」(後述)で足もとをゆさぶられた経験が下敷きにあることは明らかであろう。

さらに同一三年には治安緊急連絡用として軍隊の町佐倉と千葉とを結ぶ電信線の工事が工部省の直轄で完成している。

|

第98国立銀行

“文明”の施設

明治政府の中央集権的な地方統治機関や施設が次々とつくられていくのに伴い、あるいはむしろそれに引きずられながら、千葉市域の“文明開化”も急速にすすんでいく。 |

共立病院跡の碑

千葉市院内の院内公園の一隅にある。

|

公金取扱いなどを主な取引き内容とする銀行として、本町に三井銀行・川崎銀行の支店が設けられていたが、国立銀行条例改正や土族の秩禄(ちつろく)処分などを契機として、明治一一(一八七八)年一二月に第九十八国立銀行が通町(旧町名。今の中央の一部)に開業した。

鶴舞・八幡(安房。館山市)・横渚(よこすか、長狭。鴨川市)などの士族数百名と千葉町の有力者とが中心になって創立した全県的な銀行であった(現千葉銀行の前身のひとつ)。

建物は当時としてはなかなか立派な建築で、翌年一月の開業式には柴原県令をはじめ県庁のお役人や裁判所長なども臨席し、門外には参観の人々がむらがり、ミカンを投げたり、写真師による撮影なども行なわれたという。

明治七年八月には本町に共立病院が開院している。

柴原県令の呼びかけにこたえ、千葉町・登戸・寒川の人々や三井組が設立資金二一〇〇円を献金したのをもとに、佐倉順天堂院長の佐藤尚中門下の二階堂謙を初代院長にむかえて発足した。

医師はわずか二名であった。同九年には吾妻町(旧町名。今の中央)の新築病舎に移転し、同年一○月に経営を県に移し、公立千葉病院となった。

これと共に付属施設である医学教場のほか県下に医学講習所が設けられるなど医師の養成が始められた。

同一五年長尾精一病院長の下で病院組織を改めて新たに県立千葉医学校とし、病院は付属となった。

当時の新聞に、外来患者は毎日一〇〇人をこえ、入院患者は七、八〇人もいると報じられている(千葉大学医学部の前身)。

学校教育の開始

明治五年学制が公布されて国民皆学が奨励されると、千葉市域でも当初は主に寺院を仮校舎にあてて小学校の設置がすすんだ。

千葉町大火災後の明治一四年、道場小学校(現本町小)は校舎新築三か年計画を立て、学務委員の国松喜惣治・富原荘吉らの努力もあり、民間の寄付によって同一七年秋木造二階建ての新校舎が完成した(千葉神社の大庭にあったので通称“大庭学校”とも呼ばれた)。

県の岩佐大書記官は落成式にのぞみ、校舎の規模が大きく、「大気能く通じ、採光亦宜(よろし)き」として、県下小学校の模範とならねばならないと訓示した。

教員養成のためには、明治七年五月、千葉師範学校が設置された。

印旛県時代の明治五年秋、流山で発足した印旛官員共立学舎(のち鴻ノ合学校)は、千葉県成立と共に千葉町本町の正妙寺に移って千葉学校と袮したが、これを千葉師範学校に改めたのである(千葉大学教育学部の前身)。

同校は明治九年三月、都川のほとり字西谷(吾妻町)の地に校舎新築を始めたが火災にかかり、翌一〇年四月ようやく再築校舎が落成した。

総二階建ての当時県内唯一のモダーンな洋館であった。

教師長は後年の著名な東洋史学者那珂通世(なかみちよ)である。 同一一年八月千葉中学校が師範学校の一部を区画して発足した。

教員も師範学校と兼任の者が多く、初期の顔ぶれには那珂のほか、小杉恒太郎・三宅米吉らの名前がみえる。女子師範学校も明治一〇年に師範学校内につくられている。 |

千葉県師範学校

明治34(1901)年の写真。(楠本正巳氏蔵)

|

千葉町でキリスト教が布教されたのは、明治八年のことであった。

イギリス人宣教師デヴィソンと旧菊間藩の三浦徹が行なったものである。

ついで同二一年には、東京メソジスト教会の柏原英賢が安食(あじき、印旛郡栄町)の教会と東京との間を往来する途中で、登戸村の商人鈴木幸助宅に泊って教えを説いたのがきっかけで、鈴木一家はキリスト教に傾倒し、翌一三年には教師が来住するようになったという。

なお現在市場町に残っている千葉教会も、伝道開始は明治一〇年代にさかのぼるといわれるが、教会堂はくだって同二八年、ドイツ人セール(同志社クラーク館の設計者)の設計になる洋風建築である。

都市としての骨組み

役所や学校ができて町の様子も変った。これまでの町の中心部の南部にあたる本町・吾妻町・市場町などに、都川をはさんで役所や学校が建って官庁街の基礎がつくられた。

このような施設が集中した千葉町に出入りする人々が増え、さらにその人々のために旅館や料理店も増えた。

役人などの新しい住宅は木町通の東側の旭町・道場南町や市場町・長洲町へのびていった。

ここで明治一五(一八八二)年ころの地図をみよう。

当時の千葉町は千葉神社や大日寺あたり(広小路辺)を起点にすると、東へ行けば道場町から佐倉街道へ通じ、北へ行けば作草部・穴川から東京街道に通じ、西へ行けば江戸街道(通町(とおりまち)通)を経て登戸村に通じている。

南へ行くと本町・市場町を通って県庁や郡役所の前を通り、寒川海岸沿いの房総街道につながる表通り(本町通)に出る。

このほか本町通りの西側一〇〇ノートルぐらいの所にこれと並行する吾妻町通り(裏町通)があり、さらにその西にのちに蓮池通りとなる道があった。

このうち県都千葉町の中心街としての位置を占めたのが本町・吾妻町・市場町の通りであったと思われる(小池淳達論文、『カルチャー千葉』第六号)。

首都東京との連絡の重要路線である東京街道は、明治一九年になって船越県令の下で寒川監獄の囚人を使役して、登戸村地先から検見川までの海岸通り約六キロメートルが新設され、すでに開通していた幕張〜市川間の道と連絡した。

これによって従来の穴川をまわって稲毛へ出る旧道よりもかなり距離が短縮された。

東京との間は、明治五年設立の総武馬車会社が、現在の大和橋から東京両国まで馬車便を走らせていたし、翌六年には貫進社の人力車が旅人を運ぶようになった。

明治一七年ころ、千葉町には人力車が一四〇台もあったという。

こうした町の表面的な変貌に対応して、町勢にも少しずつ変化が現れ始めていた。

人口の点でみると、明治六年の千葉町は戸数七一一一戸・人口一三一〇人、『日本地誌提要』の「名邑表」によると、規模が県内第九位となっている。

当時の県内第一の町は銚子(人口一万七千余人、飯沼・新生・荒野・今宮の四村)であり、続いて船橋・佐倉・佐原・関宿・木更津・一宮本郷(一宮町)・鶴舞(市原市内)と並び、千葉町はその次であった。

しかし明治一三年には戸数一〇三一戸・人口五八一七人(千葉県統計表)と増加し、一〇年代末にはすでに銚子についで第二位に上昇している。

“開化”の風物

県都となったことによって、千葉町の人口がこのように増加したことは明らかであるが、それが町民の職業の上にどうあらわれているかをみておこう。

明治一五(一八八二)年ころの世帯数でみると、世帯数一一四八のうち、農業が五七一世帯(五〇パーセント)であり、残り五〇パーセントはいわば都市的職業である。

そのうち商業一七六、官公吏一六七で、両者合わせると三〇パーセントに達する。特に官公吏が大きな割合を示してしることは注目されよう。

ついで手工業八一、雑業六四、日雇い一三、あんま業一〇、医師六、車夫五、船乗業四、神主四、獣医一 不明三五ととなっている。

雑業や不明の世帯が多いことも、人々の出入りが激しく活気あふれる“開化”の町の都市的現実の反映でもあろうか。

明治八年頃、千葉神社奥山の一力亭が洋館をまねた新しい建物をつくって、時々書画展などを催したり、本町に劇場ができて東京から俳優が来て昼夜興業をしたりしたのも、新しい世相の一風景であろう。

同じ頃、東京の奇観社が「電械仕掛けの器械」を持ちこんで「おのずと車が廻るやら、又は雷が光るやら、太鼓を撃つやら、鐘が鳴るやら」(『千葉新報』)と、千葉っ子の目を見張らせている。

明治一一年一月、県庁のそばで柴原県令以下の官員や遺族・有志らが参列して、県民中の西南戦争戦死者一〇〇余名の招魂祭が執行され、三日間にわたって花火が打ちあげられた。

たまたま千葉に来ていた『朝野新聞』社長成島柳北は、この盛典をみて「士女来会スル者無慮数千百人……死者ノ親戚朋友尽(ことごと)ク喜ビ、尽ク楽ミ、或ハ哭シ、或「泣ク」と記した。これこそは新しい時代のまつりであったろう。

肩で風を切る官員さんのほかに、師範学校や中学校の生徒の姿も町通りに目立った。

服装は綿布の羽織はかまが多かったが、明治一七、一八年ころからは師範学校が体操に歩兵操練を課するようになったこともあって、洋服も多くなった。

ステッキを持ち、背広かモーニングに中折帽や山高帽をかぶる者もあるなど、なかなかハイカラないでたちであった。

女子師範学校の生徒も靴をはいて袴(はかま)姿であった。

中学生たちもほぼ同じで、寄宿舎などでも飲酒や喫煙は比較的ふつうであったようで、中には町で飲みすぎて友人に背負われて帰舎する豪の者もあった。

そういうなかで当時舎生だった白鳥庫吉(東洋史学者。茂原市出身)は、優等賞のほうびに学校からもらったスタンダード字典を片手に、暗いランプの下でテキスト(この頃の中学の教科書は原書が多い)の読解にはげんだという。

中学校と師範学校が合同で画術競技会も開かれ、明治一八年春には医学校も加わって佐和村(佐和町)でうさぎ狩りが行なわれた。

船越県令も馬に乗ってこれにのぞみ、師範学校一匹、医学校二匹、中学校四匹の獲物があったとある。

卒業式も師範学校と中学校の合同で行なわれるのが例で、式が終わると県令が卒業生一同を長崎屋(当時の寒川大橋そばの料理店)に招待して洋食をご馳走した。

新聞の発行も“開化”時代の到来を印象づけていた。

明治七、八年頃には千葉町の開智社から出た『千葉新聞輯録』や、東京の博聞社が千葉町に分社を置いて出した『千葉新報』などがあった。

明治一〇年頃には、県下でも新聞を購入するのは学校ばかりで、特別な富豪でなければ新聞などはみることもなく、それも 東京の新聞が主であったというが、明治一四年には『千葉公報』が日刊新聞として創刊され、これはやがて『総房共立新聞』(本町に事務所があった)に受けつがれた。

これは民権家桜井静の主宰の下に西川通徹(のちに『自由新聞』記者)が編集長となり、委員には県下有力議員がずらりと顔をそろえていたが、急進的な論調のために同一五年には早くも廃刊に追いこまれた。

同一六年には別の『千葉公報』(事務所は寒川村)が出るが、それも二年後には『千葉新報』と変わるなど、その興廃は目まぐるしかった。

千葉県庁襲撃未遂事件

県庁のひざもととして新しく動き始めたばかりの千葉町とその周辺を、にわかに緊張させる事件が、明治九(一八七六)年三月二九日夜に起った。

すなわち千葉県庁襲撃未遂事件、いわゆる思案橋(しあんばし)事件の突発である。

この日、青森県士族永岡久茂ら一二人は、千葉県庁襲撃の目的で東京小網町(中央区)の思案橋のたもとから千葉県登戸海岸を目さして舟をこぎ出そうとしていた。

当時、秩禄処分の実施や廃刀令など、士族特権のはく奪がすすめられるのに対し、新政府に不満をもつ士族たちは各地で反乱を起こした。

明治七年の佐賀の乱をはじめとして、九年には一〇月二四日神風連の乱(熊本)、同二七日秋月の乱(福岡)、同二八日萩の乱(山口)、そして一〇年に西南戦争(鹿児島)へとそれはエスカレートしていく。

永岡らは元々萩の乱の首謀者前原一誠らと連絡しあって、大臣・参議の殺害や政府転覆を計画していた。

しかし意見がまとまらなかったので策を変え、まず千葉県庁を襲撃して県令・書記官を殺して官金を奪い、巡査を巣め、さらに東京鎮台佐倉営所へおもむいて在営の兵士らを一党に引入れた後、会津の旧若松城に行ってここを根拠としてさらに同志をつのり、仙台鎮台を奪って東北地方を押さえようともくろんだのであった。

永岡はじつは旧会津藩士で、戊辰戦争では新政府軍と戦い、明治三年に斗南藩少参事から青森県権大属(ごんだいぞく)などを歴任した人物であるが、同七年青森から上京し、海老原穆(ぼく)らと共に『評論新聞』を発行して激しい政府攻撃の論陣を張った。

おいおい旧会津藩士の中根米七らの同志も集まってきた。

彼らは、官軍に徹底抗戦して降伏した会津藩の「亡国ノ臣」としての意識と、色濃い攘夷思想をべースにして、新政府の「奸吏」(かんり)を排除し、「外人ノ跋扈(ばっこ)」をやめさせるために、断然武力をもって政府を打倒して「皇国ノ基本」を確立したいと考えるようになった(尾佐竹猛『法窓秘聞』)。

この夜、彼らが登戸村の木村金七所有の松尾丸をやとって乗船した時、船頭山本新太郎らが、永岡らが刀剣らしいものを持っているのをあやしんで警察に連絡したことから、暗やみの中で彼らと警官との斬り合いが始まった。

こうして一党は捕縛されたが、この斬り合いで警部補寺本義久ら二名が殉職した。

捕えられた永岡は明治一〇年一月に獄死、そのほかの仲間は斬罪、終身懲役などの刑に処せられた。

この事件は明らかに士族反乱の一環と考えられ、事件発生の報をうけた県当局の衝撃は大きかった。

ただちに県当局は山県有朋陸軍卿に様子を報告し、県庁周辺や海岸の防備のために、一〇月三一目東京鎮台管下の佐倉第二連隊から警備兵一二〇名が千葉町へ派遣されることになった。

また警視庁からも警部以下二〇名の警官が千葉町へやってきた。

こうして千葉県庁を中心とする千葉町・登戸村・寒川村などの一帯は、千葉県警察のみならず佐倉歩兵連隊や警視庁の応援部隊も加わった厳戒体制の下に置かれた。

県庁では表門を閉鎖してからは潜門(くぐりもん)の外に巡査二名が立ち番をし、夜間に無提灯の者はいっさい出入りさせないことになった。

夜中に用事のある官員も玄関以外では昇降を許さず、一般人民はすべて湯呑所から出入りすべきこととされた。

近火や非常の際には半鐘や太鼓を打ちたたいで急を知らせ、官員はただちに登庁し、もっとも重要な文書や印章などを避難させることなどの心得が改めて再示達された。

佐倉連隊の警備隊が発砲し、またはラッパを吹いた時は「非常」事態であると、特に強調された。

千葉町・寒川村・登戸村あたりでは、県庁に近い所なので、旅人宿以外で宿泊させることは堅く禁止され、親戚や知人などでやむをえない場合はその旨を警察に届けさせ、場合によっては警官が点検を行なうこととされた。

天長節(明治六年に神武天皇即位日と並んで祝日となった)の一一月三日にも「県庁警備之都合」によりとして県庁全職員の他出を禁じた。

このようなものものしい警戒と緊張はさらに二週間続く。

千葉県が「東京ニ接近シ不逞ノ徒出没ノ便地」であるため、一歩あやまれば「我千葉県ノ如キモ或ハ一小熊本県ノ轍ヲ踏ム」危険があると恐れたのである。

一一月一五日佐倉連隊、翌一六日警視庁隊が引揚げた頃になって、県庁周辺の緊張もようやく一段落した。

このように、思案橋事件で直接的に足もとをおびやかされたなまなましい経験と、同じ明治九年一一月から三一月にかけての茨城県や三重県の農民一揆の勃発におそらく刺激されて、千葉県当局は同年二一月二七日付で、内務省あて警部用ピストル三〇丁の下付願いを提出した。

ピストルは弾丸の威力で人を恐れさせるから、剣やこん棒よりもかえって人を死傷させることは少ないと説明されている。

もっともこの願いは認められなかった。

永岡らの挙動を官憲に通報した寒川村の沖船頭山本新太郎をはじめ登戸村の二番船頭滝口・伊藤・鈴木・安田・鈴木(別人)など金七船(きんしちぶね)の関係者六人は、内務卿から表彰され、賞金が与えられた(山本六円、他は各二円)。

明治一〇年の文書に、この「東京府下思案橋暴挙ノ節」の千葉県の非常臨時経費は二一五九円余であったと記録されている(『千葉県史料』)。

top

****************************************

|