|

****************************************

Home

わが町の歴史 千葉

(川村 優・樋口誠太郎・三浦茂一・渡辺 晨/共著 文一総合出版 昭和62年刊)

1 あとがき

別ページ

其の一(1-2章)

其の二(3-4章)

其の三(5-6章)

其の四(7-8章)

其の五(9-10章)

付録(年表など)

|

執筆分担

樋口誠太郎 原始・古代の千葉/中世の千葉

川村 優 近世的秩序下の千葉/農村と港町/近世の文化と社会

三浦 茂一 千葉県の成立と千葉町/県都千葉町の形成/

渡辺 晨 千葉市の成立と市民の文化/戦争と千葉市民/戦後千葉市の発展

写真協力者(50音順・敬称略)

千葉県史編纂室/千葉県立中央図書館/千葉市立郷土博物館/

宍倉佑吉/平川町町内会/吉田公平/和田憲治郎 |

|

執筆者紹介(50音順)

川村優(かわむら・まさる) 1926(大正15)年生まれ。千葉師範学校卒業。千葉県史編

纂室長・千葉大学講師を経て、現在、干葉敬愛短期大学講師(非常勤)・日本古文書学会

評議員。主要編著書『本納町史』『近世農政史料集』三(共編)・『角川日本地名大辞典・

千葉県』(責任編集)・『論集房総史研究』(編著)ほか。

樋口誠太郎(ひぐち・せいたろう)1935 (昭和10)年生まれ。千葉大学教育学部二部修

了、国学院大学大学院博上課程卒業。柏市立光ヶ丘小学校教諭・千葉県立教員養成所教官

を経て、現在、千葉県教育庁印旛地方出張所指導主事。主要著書『絵ハガキにみる房総の

今昔』『ぼくらの千葉県』『社会科教育法の研究』・(以下共著)『干潟町史』『千葉県議会

史・大正篇』『飯岡町史』『東庄町史』『山田町史』『大網白里町史』。

三浦茂一(みうら・しげかず)1929(昭和4)年生まれ。東京大学文学部卒業。千葉県

教育センター所員を経て、現在、千葉県史編纂室主幹。主要編著書『千葉県議会史』『千葉

県教育百年史』『角川日本地名大辞典・千葉県』『成田市史』『印旛村史』ほか。

渡辺晨(わたなべ・しん) 1932 (昭和7)年生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。千葉

県庁県史係長を経て、現在、千葉県庁文書課長。主要編著書『千葉県風土記』『角川日本地

名大辞典・千葉県』ほか。 |

|

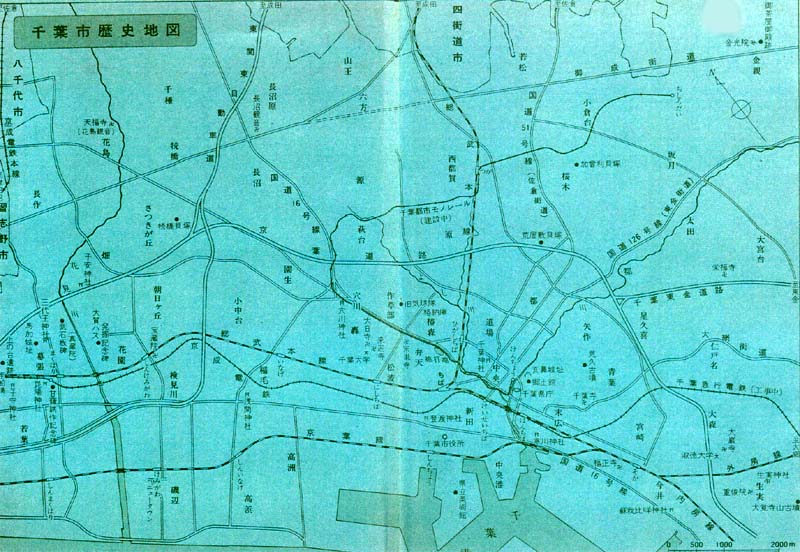

千葉市歴史地図

房総半島が千葉県ですが、その南端が安房(あわ)、千葉市付近までの中央が上総(かずさ)、

それより北の佐倉、松戸、野田、銚子、成田は下総(しもうさ)です。

江戸時代は利根川の水運で佐倉や銚子が栄えていましたが、明治以降は

首都東京に近いということで、寒村だった千葉が県都となり、戦後、急速に発展しました。

|

1 あとがき top

私たちの郷土千葉市は、敗戦直前の昭和二十年、相次ぐ米軍機の爆撃により市街の中心地は焦土と化し、人的・物的の被害は筆舌につくしがたいものがあった。

それから四十年の歳月の経過のなかで、市民一人ひとりのたえざる努力、苦難の克服によって県都にふさわしい復興、京葉地帯の中核都市として目を見張るほどの発展をとげてきた。

市域は二七一・九六平方キロに拡大され、人口は七九万七千余、政令指定都市の仲間入りをする日も間近いところにたどりついた。

千葉市域の歴史は、一口にいって、きわめて古く、かつスケールも大きい。

縄文時代の環状貝塚としては日本一大きい加曾利貝塚の存在のみならず、濃密な遺跡の分布等からみると、周辺の海辺は、当時の集落過密地帯であったろう。

原始・古代をふくめて遺跡の分布度は南関東における屈指の地であった。

十二世紀の初め頃から平常重(千葉氏)が“猪鼻台(池田郷)を拠点とするようになり、中興の常胤時代以降最盛期には“表八千軒・裏八千軒”とも称される規模を誇ったといわれる。

しかし十五世紀に入ると、さしもの豪族千葉氏も内部分裂のきざしが色濃くなった。

遂に康正元年(一四五五)には千葉城は落城し、以後千葉氏の本宗は下総国内を転々とし、文明十六年(一四八四)以降は佐倉にとどまり呻吟するにいたった。

天正十八年(一五九〇)徳川家康が関東に入国すると、千葉は残念ながら江戸をとりまく主要城地からはずされ、佐倉にとってかわられたのである。

しかし明治六年(一八七三)本県の県庁所在地として蘇生する好運に恵まれ、大正十年(一九二一)には市制にこぎつけた。

特に戦後は焦土の中から立ち上り、政治・経済・文化的にも県都としての面目を発揮し、現在に立ちいたっている。

市域にかかわる歴史研究をみると、戦前は小原大衛氏らによる研究、戦後は焦土のなかから市原蒼海・和田茂右衛門・小倉健吉氏(いずれも故人)らによって、地味ながらも進められてきた。

一方、市当局も、戦後早くから市史編さん事業の重要性に着目し、去る昭和二十五年着手の第一期事業の成果、ついで同四十四年末から現在にいたる第二期編さん事業にもとづく着実な成果がみられる。

ところで、文一総合出版の鈴木幹三氏から『わが町の歴史・千葉』の執筆依頼をうけたのは、たしか昭和五十五年の頃であった。

早速、近代史専攻の三浦茂一氏(現、県史編さん室主幹)に相談をかけ、本書執筆の構想、協力依頼と目次の作成にとりかかった。

しかし、私の怠慢と諸般の用務に忙殺され遅延のかぎりをつくし、現在にまで及んだ次第である。

鈴木氏はもとより、三浦氏をはじめ執筆者諸氏の御寛恕を乞いたい。

さて、千葉市域にかかわる歴史研究の成果は、古く大正末年の刊行に成る『千葉郡誌』はもちろんのこと、戦後における市史編さんの成果たる『千葉市誌』(昭和28)、ついで第二期編さんの『千葉市史』原始古代篇・近世近代篇・現代篇(昭和49)の通史篇と、同じく史料篇の成果である『千葉市史』史料篇1・2・3・4(昭和51〜58)、そのほか和田茂右衛門『千葉市の町名考』(昭和45)、『千葉市風土記』(千葉日報社、昭和52、川村・三浦分担執筆)などがある。

ところで、これらをすべて吸収消化して、しかも独創性を失なわず、わかりやすい一書にまとめることは並大抵のことではない。

しかも当然のことながら、原始から近現代までをふくめて、確定できない基礎事実の欠落部分も予想以上に多く、書きおえてみたものの、悔いの残る部分も決して少なくはない。

特に近現代史については、部分的ではあるが、今回新しい事実や史料を発掘して、市域の歴史上重要と思われるものは、できるだけ盛りこむことに努めた。

特にその時その時の町(市域)だけでなく、現市域に含まれる旧町村の動きにも意識的に目をくばったが、不十分さは免れない。

基本的には、近現代の史料調査の不足、基礎事実を確定する基礎史料の未確認、といった現状が痛感されたことをあえて記しておきたい。

千葉市は衆目の一致するように、特に戦後、県都として、京葉地帯の中核都市としてあまりにも急ピッチなひろがりと成長をとげてきた。

二一世紀を目前にして、今後のよりよいビジョンを考えるためにも、ここらあたりで千葉の歩んできた歴史の歩みをじっくりとかえりみ、反省する点はこれを洗い出し、よりよい未来像を、よりよい環境保全策を模索することが市民一人ひとりにとって重要であろう。

本書が、そのような模索にいささかなりとも寄与できるならば、筆者一同のよろこびこれに過ぎるものはない。

最後に、執筆にあたり、千葉市・千葉市史編さん室・千葉県史編さん室をはじめ多くの方々のお世話になった。

ここに記して謝意を表する次第である。

昭和六十一年十二月 川村 優

top

****************************************

|