|

��������������������������������������������������������������������������������

Home ���̈��@���̓��@���̎O�@���̎l�@���̌��@�t�^

���́@���s��t���̌`��

1�@�s�s�ւ̑ٓ�

�@�@�������ƐV�����^�V������t���a���^�s��̐V�����^�s�X�n�̓��H�ԁ^�����X�̌`���^��������s�s�V�Z���^��t�ɏ��L

2�@��ʂƗ��ʂ̊���

�@���^���痤�^�ց^�S���̊J�ʁ^���傷��A���ʁ^����s�s�ւ̌X��

3�@���s�̕����ƎЉ�

�@�@��������̊g�[�^�����n��̌`���^��t�̃W���[�i���Y���^�����E���I�푈�Ə����^������̊��� |

���́@��t�s�̐����Ǝs���̕���

1�@�ߑ�s�s�Ƃ��Ĕ���

�@�@���őؔ[�̈�|�^��ʕ����c�̗U�v�^�W���[�i���X�g�����̓o��Ƒޏ�^�s�����̘_�c�^������ė����s���^��������s���ց^�s���̐��Ɓ^��t���S���Ԃ̋��_�^�[������s���̑��^�����ʋΚ���

2�@�s���I�����̉萶��

�@�@����̎���^��t�Ɏ��R���炠��^�����Ƌ����ف^�����}���ق̌��݁^�s���̍Ղ�ƔN���s���^�s���̍s�y�^��t�J�{���S�N�Ձ^�����Ɛl������� |

���́@���s��t���̌`�� top

�@�@1�@�s�s�ւ̑ٓ�

�@�������ƐV����

�@��������i�ꔪ�����j�N�l����ܓ��A�������{�͎s���E�����������z���A����ɂ���āA�p�˒u���Ȍ゠�����ōs�Ȃ�ꂽ�n���s�����x�̖ڂ܂��邵�����ςɏI�~�����ł��ꂽ�B

�@�O�͂ł݂��悤�ɁA����܂Ŋe�n���́A�������N�ɐ��肳�ꂽ�S�撬���Ґ��@�ɂ��A�����̒����̂��������A�������˒������ݒu���Ēn���s���̈�P�ʂ��`�����Ă������i�A�������j�A�s���E�������������N�l�����������{����邱�ƂɂȂ�ƁA�����������}���ɂ����B

�@���{�ɐ旧���A�������N�Z����O���A������b���獇���Ɋւ���P�߂��o���ꂽ�B

�@����́A�������{�s�ɂ������Ă̐V�����́A����܂ł̒����̋��ɏ]�����Ƃ������Ƃ͂������A�n�������̂Ƃ��ēƗ������@�\�������ɂ͑����Ȏ��͂��K�v�Ȃ̂ŁA�����̋�悪���܂�������A�l�������Ȃ������肵�Ď����̂̈ێ��ɑς����Ȃ��悤�Ȓ����ɑ��āA���������サ�悤�Ƃ�����̂ł������B

�@�����̊�́A�꒬���ƌː������悻�O�Z�Z�ˈȏ�A�܁Z�Z�˂��炢�܂łƂ��A�Ȃ�ׂ�����܂ł̘A�������̋��Ɠ���ɂ���悤�ɂ͂��邪�A�Ƃ��ɓ���˒�����̏������ł���n�`��x��̂Ȃ��Ƃ���ł́A���̒n����̋��������������ĐV�����������\������悤�w�����ꂽ�B

�@��t���ł͏\���ɗ���ꂽ�v��̉��ɒ��������������߂Ă��������A�����ɍۂ��Ė��ӂ�D�悷����j���Ƃ�ꂽ���Ƃ������ċc�_�S�o���A�e�n�����瑽���̒���ɒ�o���ꂽ�B

�@�������Z������������]���Ȃ����A�ː������Ȃ��A�܂����͔���Ȃǂ̏ꍇ�́A�S���̈ӌ��܂��͌��̔��f�ɂ���č����������߂�ꂽ�B

�@���̌��ʁA��t������l�������͍�������Ďl�O��Z���ɂ���A�����̋K�͕͂��ό܋�Z���i�������͕��ϔ��Z�ˁj�ɂȂ����B

�@�����V�����̔����オ�˒����ꏊ�����ƈ�v���Ă���A���̓_�͐V���ւ̈ڍs���X���[�Y�ɂ������Ƃ������A�S���I�ɂ݂Ă����F�Ƃ����悤�B

�@�Ȃ��A���̎���t�����ł́A�s�����������n��͂Ȃ��A��t���̂ق��ɕ����E�ȖE�Q�n�E��ʁE����E����E�ޗǁE�啪�̔������s�̂Ȃ����ł������B

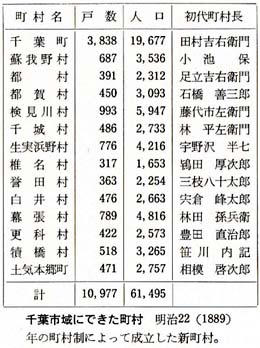

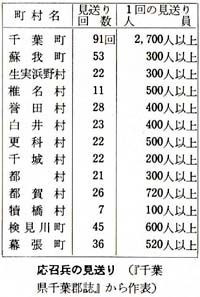

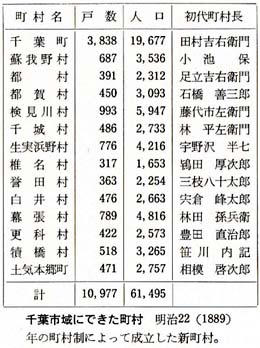

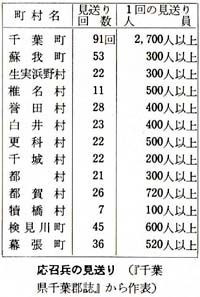

�@���݂̐�t�s��Ƃ��Ă݂�ƁA���̍����ɂ���āA����y�[�W�̕\�̂悤�ɓ���a�������B

�@���̎��̐l���Z����l��ܐl���A���a�Z�Z�i��㔪�܁j�N���������ɂ���t�s�l������������O�Z�l�Ƃ���ׂ�ƁA��Z���̈�ȉ��ɂ������A�܂��Ɂg�u���i���������j�̊��h������A�s�s���̐i�W������������B

|

|

�������̐�t��

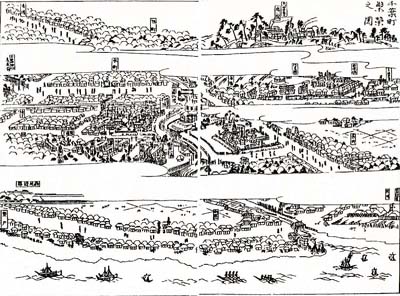

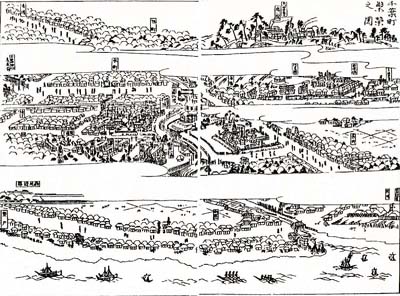

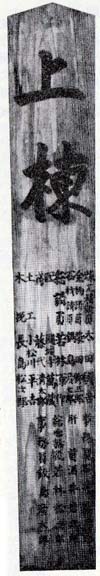

�w��t�ɏ��L�x�i�����q�{�j�ɕ`���ꂽ��t���̕��i�B

|

�@�V������t���a��

�@���Ď��ɁA���̒������{�s�ɔ��������������A��t�s��̒����ɂ��ċ�̓I�ɂ݂悤�B

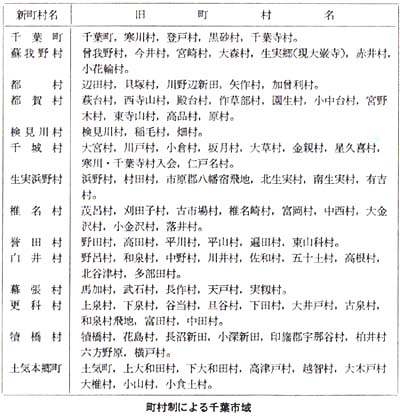

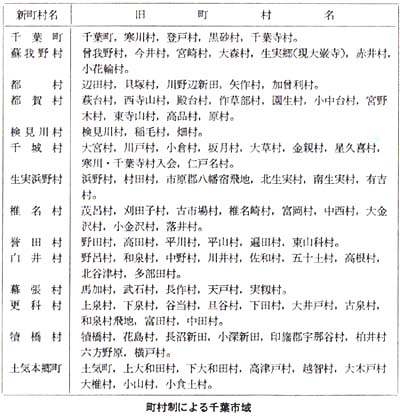

�@�܂��V������t���́A�����̐�t���E���쑺�E�o�ˑ��E�������E��t�����̈꒬�l���������������̂ł���B

�@����͂����Ă̐�t���𒆐S�Ƃ����A�������ɁA��t�����������Ĕ����������̂ł���B

�@����t���́A�������u����Ă���}���ɐl���̏W���������Ă����B

�@�����Z�i�ꔪ���O�j�N�ɎO��ꁛ�l�i�w���{�n����v�x�j�A����O�N�Ɍܔ��ꎵ�l�i�w��t�����v�\�x�j�������̂��A�������ɂ͋㎵����l�Ƒ������Ă����B

�@���������l�����͐�t�������łȂ��ߗב��X�ւ��y��ł���A�Ƃ��Ɋ���E��t�������Ől������������ł����B

�@�����n�搫�̖ʂ���݂�ƁA�e���̐��Ƃ́A�o�ˑ��ł͏��ƁE�_�Ƃ���Ƃ��A���쑺�͏��ƁE���ƁA��t�����E�������͔_�Ƃ���Ƃ��Ă��āA���ꂼ�ꑊ��͂��������A�o�ϓI�ɑ��݈ˑ��̊W�ɂ���A����ɓo�ˁE���������͊��쑺�Ƌ��ɐ�t���̊C���ʏ�̌��ւƂ��Ă̖�������ɂȂ��Ă����̂ŁA�������Ă����R�ƍl�����Ă����B

�@�V�����́A�������ݒn�ł�������t�������̂܂ܗp���A�������ݒn�Ƃ��Ă̐V������t�����a�������̂ł��邪�A��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�S���ł��������ݒn�Ŏs�����{�s���Ȃ���������߂Ă܂�ȗ�ł������B

�@�����̒���������ׂĂ݂�ƁA��t���͐l���ɂ����Ė{���q���̈ꖜ�Z��O�l���Č������ʂɂ͂Ȃ������A�{���q���͋��я����ꑺ�ł̔����ł���A�܂��ג��̒��q���i�r��E�V���E���{�̎O�������j�̋㔪���ܐl�ƍ��v����ƓZ���l�ƂȂ�A�×����̒n����Ђ�����߂Ē��q�ƌĂ�ł����̂ŁA���̗�������̂Ƃ݂�ƁA��t���̐l���͌������ʂƂȂ�B

�@�����������̊e�����̖ʐςL���������͂Ȃ����A���L�n�ʐςŊ������l�����x���݂�ƁA��t���͖ؒ��q���E���q���̖�̈�ł���A��t���̒��S�s�s�ɂӂ��킵���l���̏W�����ɂ́A�܂����Ԃ�v�����Ԃł������B

�@��t���́A��t�E����E��t���E�o�ˁE�����ܑ̌厚����Ȃ��Ă������A�X�㎟�̎O����ɕ�����ꂽ�B

�@���Ȃ킿�A�{����`�O���ځA�s��A��Ȓ���`�O���ځA�ʒ��A�����A�쓹��A�k����A�@���A�����A���F�A��t����A�В��A�V���A�V�c�A�V�h�A���h�A�����h�A�����A�ܓc�ہA������A�o�ˏ�E���E���A�o�ˌ���̓悪�s�X�n�ŁA��t���E�����̓�悪�����ł���B

�@��t���ł́A�l����l�E��ܓ��Ɉꋉ�E���킹�ĎO�Z���̒���c���I�����s�Ȃ����̂��A����Œ�����I�����A�c���g�E�q�傪���I���A�܌��ꎵ���m���ɂ�菳�F���ꂽ�B

�@����͊���㎵�����i���݂̎s�꒬�j�ɒu����A�E���͒����E�����E�������̂ق��A���L��Z���A�g���Z���A�t�����ł������B

�@�s��̐V����

�@�ȏ�A��t���̍����O��̗l�q���݂Ă�������t�s��ɂ����鑼�����X�̍����̏�Ԃ͉E���̕\�̒ʂ�ł���B

�@�����̌��ʁA�����̋㔪��������l�����ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B�����ɂ������ẮA��̖��Ȃ��o�߂������A�V�����̌���ɂ��Ă͂������̃p�^�[��������B

�@���Ƃ��Αh��쑺�ł́A���䑺�ق��܂������h�䑺����]���A�\��쑺���h��쑺���咣���đΗ����A�Ȃ��Ȃ�������݂Ȃ��������A���ǁA�h��쑺�ƌ��肵���B

�@�\���͌Â����瓌���ւ̋D�D�̔����n�Ƃ��Ė����m���Ă����B

�@���̗�Ɠ������A�������̂����̑傫�����̖������̂܂ܐV�����Ƃ������̂��������i���݂���j���E�������i�܂��͂�A�n�����j�E��i���Ă͂��j���ł���B

�@�܂������i����݁j�l�쑺�́A�k�������ƕl�쑺���Ƃ��ɑ呺�ł��������߁A������ׂĐV�����Ƃ����B

�@�Â�����̊W�n����p�����̂��A�Ŗ����i�Ŗ����j�E���䑺�i���䑑�j�E�X�ȑ��i���̒n���X�Ȃ��ׂ����j�E�y�C�i�Ƃ��j�{�����i�Â��y�C�{���Ƃ������j�Ȃǂł���B

�@�ق��̑����́A�����ɍۂ��ĐV���ɖ������ꂽ���̂ŁA���Ƃ��Γs�i�݂₱�j���͐V���̔ɉh��O�肵�Ă������́A�s���i���j���͐V���ɑ���Z���̏j��̈ӂ�����킵�����́A�܂�����i������j���͒n����Ɂu��v�̎��̂����n���������������Ƃ���A�_�c�i�قj���͖�c���ɂ��锪���_�Ђ̍Ր_�_�c�ʖ��i�قނ��킯�݂̂��Ɓj�̖��ɂ��Ȃ�ŁA���ꂼ�����ꂽ���̂ł������B |

|

�@�s�X�n�̓��H��

�@�s�s�̔��W�����Ƃ��āA���H�Ԃ̐����͕s���Ȗ��ł���B

�@�������Ȃ���A��t���a���̂���A������Z�N��̒����̓��H�́A�܂��܂��������Ȃ���Ă��Ȃ������B

�@���̍��̐�t���̎�v�X���́A��t�_�БO�̍L���H�����S�ƂȂ��Ă����Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B

�@�]�ˊX���͒ʒ��ʂƂ����ēo�˂����t�_�БO�֒ʂ��A����ɂ��̓��͐�t�_�БO���瓌�֓�����o�č��q�֒ʂ��鍲�q�X���ƂȂ�B

�@�܂��k����́A�������i��t�X���j���쑐���i�������ׁj�̓���o�čL���H�Ɏ���A�{����E��E�O���ڂ�ʂ�A�s����a���œn��A�s�꒬�����O��ʂ�A����C�݉����̖[���X���ƂȂ��Ă����B

�@���̊X���͕\�ʂƌĂ�A����ɕ��s���Đ���Z�Z���[�g���قǂ̂Ƃ���Ɍ�Ȓ���ʂ�s��Ɏ��闠���ʂ�����B

����ɐ��܁Z���[�g���قǂɗ����ʂƕ��s���Ę@�r�ʂ��������B���̂ق���a���̓삩�瓌���ւ̓��H���������B

�@��t���́A�N�X���H�����ɑ��z�̗\�Z�𓊓����A�������N�ɂȂ�Ƒ����̓��H����������A�n��̐��i���ς��Ă����B

�@���H�����ɂ͂������̌_�@���l������B����͐��x�̉Ђ�A�S���̊J�ʂɂ��l�̗���̕ω����ł��낤�B

�@��������i�ꔪ���j�N�̉Ђ̂̂��ɂ́A�������i���݂̒����O���ڕ����t�߁j�Ŏ~�܂��Ă������ʉ����𐼂։������ѐ��i�悵����j���z���A�����ԏ��i�{��t�w�B���݂̋����z�e���t�߁j�ւ̓��H�O��N�Ɋ����������B

�@����ɁA���݂̌����O�H�ߋ�����A���݂̋����ق̑O��ʂ��Ēʒ��ʂɎ���A�̂��ɉ��|�ْ��i���݂̋���ʁj�ƌĂꂽ���ƁA�\�ʂ��番����Č��݂̌�ȋ���n��A�ʒ��ʂ֏o���Ȓ��ʂ����������B

�@�����l�l�N�A�����ɂ��V�z���������̂��L�O���Ă���ɓ�{�̓��H�����������B

�@���Ȃ킿���|�ْʂ��������Đ�t��ԏ�O�i���݂̐�t�s����فj�̗v�i���Ȃ߁j���ւƂȂ��錻�݂̉h�����i�n�~���O���[�h�j�ƁA�����킫�̌��݂̓s���������s����ʂ�{��t��ԏ�ʂցA���݂̂قĂ���t�߂łȂ��铹�H�ł���B�Ƃ��Ɍ�҂́u�L�O���H�v�ƌĂ�Ă����B

�@�������āA���݂̐�t�s�X���S���̌��^���`�Â��铹�H�Ԃ����̎����ɂ�����A��t�����s�s�ւƔ��W���Ă�����ՂƂȂ����̂ł���B

��t�x�@��

�@�����X�̌`��

�@�����Z�i�ꔪ���O�j�N�ɐ�t���Ɍ������u����Ĉȗ��A��t���͋}���ɕω����āA���̌i�ς͏����̊Ԃɂ��傫���ς��A�����ɂ͒n��ɂ�鐫�i�Â����Ȃ���Ă����B |

���݂̉H�߂̏��@�����̂��̂Ɩ��ꏊ���������B |

�@�Ƃ��Ɍ����𒆐S�Ƃ��Ďs��E���F�E��Ȓ���тɊ����X���������N�܂łɌ`�����ꂽ�B

�@�܂���t�����́A�������N�ɒ��ɂ��s�꒬�Ɍ��݂������A�w��t�ɏ��L�x�i�����q�{�j�ɁA�u���͑��̓��������Ĕ��ɉ��ցA���͑��̋�����������\���ɓY�ցA�Ȃč����̎p�ƂȂ肽��҂ɂāv�ƁA����������z���s�Ȃ�ꂽ���Ƃ��L���A�u�����̊O�ς���Ȃ��v�Ə������n���ł������B

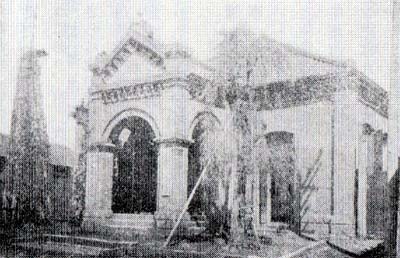

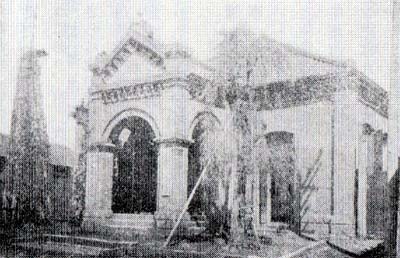

�@���̌����ɂɑ����āA�����l�l�N�܌��ܓ��ɐV�������ɂ��v�H�����B

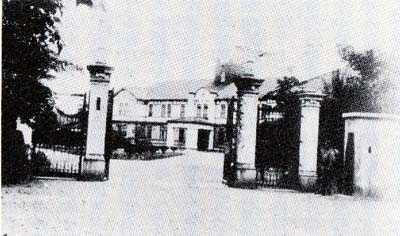

�@�V���ɂ̓��l�b�T���X���̓��X���錚���ŁA�S�������K����A���ƃA�[�`�ɑ嗝��p�����n����K�A�n���K�̑ω\���ŁA�H���O�����~�ł������B

�@���݂��̌����͉�̂���A�~�n�͉H�ߌ����ɂȂ��Ă��邪�A�E�̎ʐ^�̂悤�ȓ��D���c���Ă���A�H���]���҂̗l�q��m�邱�Ƃ��ł���B

�@���̌����ɂ̗����́A�s���т��͂�����ƌ��s�I�I�t�B�X�X�Ƃ��Đ��i�Â���ꂽ���Ƃ����̂������Ă���B

�@�����ɗ����ɐ旧���A���ɓ����̐�t�������g�[��������ĊJ�����A��t�����̂������̏�ƂȂ����B

�@�����̏��u�ɌÏ�������A�g�H�߂̏��h�ƌĂ�Ă����B

�@�`�����߂��H�߂̏��́A��t���i�̂ЂƂŁu�H�߂̖�J�v�Ƃ��Đe���܂�Ă����B

�@��t������́A�����̑O�̌������g�p�������A�u��t������Ƃ��Ă̓E���p���������Ȃ��\�͂��v�i�����q�{�w��t�ɏ��L�x�j�Ƃ���ꂽ�قǕn��Ȍ����ł��������߁A������Z�N�Ɍ��݂̎�����ٕt�߂ɐV�z�����B

�@���������̌����́A��t�������g�[����n����ɂ��������߁A�����̌��������̒��F�ֈڂ��ꂽ�B

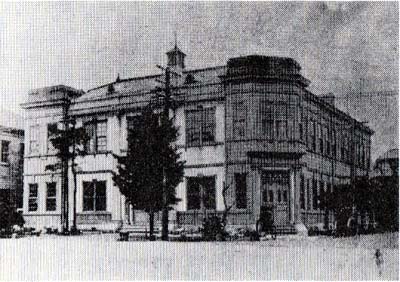

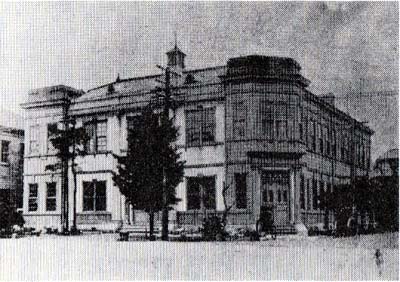

�@�����̋،������̒��F���ɂ́A���łɐ�t�s���S�����A�̂��̐�t�S�������݂����Ă������A�����l��N�ɂ͂��̂ƂȂ�ɐ�t�Ŗ������V�z���ꂽ�B

�@�����Ɠs����͂���Ȓ��O�����i�����l���ڂ̌��ݒn�j�ɐ�t�n���ٔ���������A�ޒJ��Z�̕M�ɂȂ�\�D���������A���̌����͊֓�������ׂ���Ă����B

�@�����������O���N�㌎���ɂ�����Ď����A���l�Z�N�܌��ɐV�z�����������A���a��Z�N�̐�Ђɂ��ĂяĎ������B

�@�������ӂ��班������ĕ\�ʂɖʂ����{���ڂɂ́A��t�x�@����������Z�N�Ɍ��݂���Ă���B

�@�������琼�֏��X���ꂽ�Ƃ����i�����̊���В��B���q�˂̕đ��Ղ炵���j�ɐ�t�č��������������A�����l�ܔN�܌��ɐԃ����K�̈�匚�z����s���L���i���݂̐�t�Y�����j�Ɍ��ĂĈړ]�����B

�@���̊č��͉�����n�̂͂���ɂ���A����O�͐�t�s�X�n�̖��[�ɂȂ��Ă����B

�@����Ɏ��̏͂ł��킵���q�ׂ��邪�A�����l��N�ɓs�ꑺ�쑐���ɓS�����A�����A���l��N�ɓS���A���ޗ��Ђ��A�吳���i�����j�N�ɂ͗��R�����w�Z���i�o�����B

�@�����ɂ̂��̌R����t�̒[�����`�Â���ꂽ�̂ł���A����ɐ�t���͂���œ��̎l�X���s��A���̏K�u��s��ւƌR���{�݂��Ђ낪��A��s�h�q�̋��_�ƂȂ�̂ł���B |

�������{�ق̓��D

|

�@��������s�s�V�Z��

�@���Ă���܂ł݂��悤�ɁA��t���́A�����X�̌`���⓹�H�v��ɔ����A���X�ɓs�s�Ƃ��Ă̌`�Ԃ��ƂƂ̂��Ă���ƁA�l�����������Ďs�X�n���g����݂��A�����X�𒆐S�Ƃ��Ē����̒n�敪���̌X�����n�܂�A�Z��n��E�����n��A����ɏZ���̏�����̂��߂ɏ��������������ď��ƒn�悪�͂�����Ɛ��i�Â����Ă����B

�@��t�s��̑S�����̐l���������݂�ƁA�������Z�ꔪ����j�N�̘Z����l��ܐl�ɂ���ׂē��l�ܔN�ɂ͋㖜��܋㎵�l�i��܁Z�E�܃p�[�Z���g�j�ɑ������Ă���B

�@���������̑������O�����Z��l�̉ߔ��̈ꖜ�Z�ꔪ��l�́A��t���̐l�������ł������B

�@���Ȃ킿�A�������N�̐�t���l���ꖜ��Z�����l�ɑ��A���O�Z�N�ɂ͓���l�l�l�i��l��p�[�Z���g�j�A����ɓ��l�ܔN�ɂ͎O���ܔ��Z�Z�l�i�ꔪ��p�[�Z���g�j�ɂ��������Ă���B

�@���̊Ԃ̖{���q���̐l���́A�����l�l�N�ɂ͈ꖜ��Z��Z�l�ŁA���̂�����Z���l���������ŁA

�@�����N����Z�Z�Ƃ���ƈ��Z�ɂȂ��Ă���ɂ����Ȃ�����A��t���l���͌�����̑����X���ɂ������̂ł���B

�@�s��ł́A��t���ȊO�̊e���Ƃ��������Ă��邪�A�Ȃ��ł��_�c���������l�ܔN�܂łɎl�Z���l�������A�����N�Ƃ̔�͈ꔪ��ł������B

�@�l���̕��z�ł����ЂƂ��̂����Ȃ����ۂƂ��āA�{�Аl���ƌ��Z�l���Ƃ̍�������B

�@��t���S�̂ł��̍����݂�ƁA�{�Аl���E���Z�l���͂قړ����ō����݂��Ȃ��B

�@�Ƃ��낪��t���ł́A�����O�Z�N�ɖ{�Аl���ꖜ����ܓ�l�ɑ��A���Z�l������l�l�l�ł������̂��A���l�ܔN�ɂȂ�Ɩ{�Аl���ꎵ�Z��l�ɑ��A���Z�l���͎O���ܔ��Z�Z�l�ɒB���A���Z�l�����ɒ[�ɑ������Ă���̂��ڗ��B

�@����͏A�E��w���̂��߁A�e�n����{�Вn�𗣂�A��t���ɗ��ċ��Z�����҂��ӂ������߂ł���A��t���̐l�����s�s�I�l�����z�ɕω����Ă������Ƃ�����킵�Ă���B

�@��t�s��̑��̒����ł́A���̌X���݂͂��Ȃ����A�����l�ܔN�̓��v���݂�ƁA�t�ɂ킸���O�`�l�Z�Z�l�ł͂��邪�A�h�䒬�E�����i����݁j�l�쑺�E�����쒬�E��i���Ă͂��j���E���������Ō��Z�l���̕������Ȃ����ۂ����������A���Ӓn�悩���t���ւ̐l���̏W���X���������������Ƃ��ł��悤�B

����15�N�̐�t�� |

����36�N�̐�t�� |

�@��t�ɏ��L

�@��t���́A���������ɂ�茧�s�Ƃ��Ă̋@�\���W�̊�Ղ��m�ۂ��ꂽ�̂��A�ڂ��݂͂�悤�Ȑ����œs�s�ւƐ������Ă������B

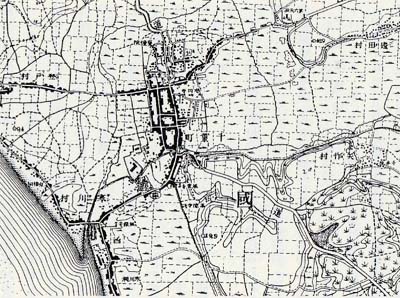

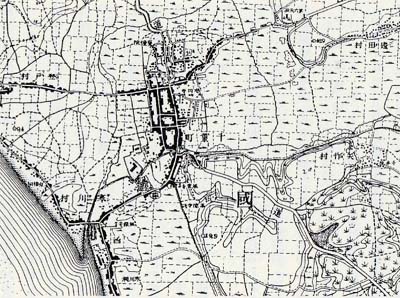

�@��������i�ꔪ����j�N�Ɠ��O�Z�N�̒n�`�}������ׂĂ݂�ƁA���S�s�X�n�͑O�҂͋ߐ�����̌`�Ԃ̂܂܂ŁA�X���ɂ����Ă͂����^�����Ă���̂ɑ��āA��҂͎s�X�n���̂��g�傳��c��`�ɐ������Ă��邱�Ƃ���ڂł킩��B

�@���������̍s�Ȃ�ꂽ������Z�N��̐�t���̗l�q���w��t�ɏ��L�x�Ƃ����������炤�������Ă݂悤�B

�@�@�w��t�ɏ��L�x�Ƒ肳�ꂽ�����́A������l�N���s�̌N�˒C�V���i�����q�j���ƁA���N���s�̓���O�Y�i�����U�j�j���̓��ނ��c���Ă���B

�@�����q�{�́A�`�����u��t���ɉh�V�}�v�i�E�}�j���������A���_�ƎO���̊G���܂����Ď��l�̌�����c�̂ɂ��ĕ�����]�������q�ׂĂ���B

�@���_�ɂ́g�ɏ��h�̐����ɒɗ�ȋꌾ��悵�A�܂��u�낪���Δn�q�C�v�Ƒ��w�ɂ�����ꂽ��t�����A�����ݒu�ɂ��u�낪���ΎԔn喏W�v�ƏC������K�v������ƁA���̕ω����q�ׂĂ���B

�@����ɕ����Љ�̐i��������āA��t���ɏZ�ސl�́u��蛂̈��E���v�A�u�����ϑJ�̎��a�v�����A�u���_�𝇂ӏ����v�ɂƂ߁A�u���ǂ𑣂��̗p�ӂ��Ȃ��o����Ȃđ��̋Ƃ��݁A���̐E���Ƃ߁v�A��t���ɏ��̊�b���ł߂�ƒ��Ă���B |

�����U�j�{�w��t�ɏ��L�x

|

�@���Ō��݂̔ɉh���������̂��A������z�����Č�т̖ڎ����L���A�u�����q�̊�]�����ނ�̌��S����v���\�N���o�����Ăł��邱�Ƃł��낤�ƌ���ł���B

�@����������Č����Ɏl�N��ɏo�ł��ꂽ�����U�j�{�ɁA���̏��̒��ŁA�u�����O�N�A���␝���q�̏��������Ȃ���̂́A���Ɍ��݂̖ژ^�Ɍf����Ɏ����v�ƋL����Ă���قǂɂȂ��Ă����̂ł���B

�@���̏����U�j�{�́A�����q�{�̎l�{�قǂ̕��ʂ�����A�܂��ꍀ�ڂɂ��Ă̋L���͎������ڍׂɋL���Ă���A�n���Ƃ��Ẳ��l�������B

�@�����q�{�Ƃ��킹�āA����������t���a���̂����m�邽�߂ɋM�d�ȏ��Ƃ�����B

�@���̓�̔ɏ��L���s�̊Ԃ̖�����ܔN�l����Z���ɁA�ʏ́g�ނ��ȉΎ��h�ƌĂ��Ђ��������B

�@�����ȗ���t���́A���т��щЂɂ����Ă��邪�A�l�ꎵ�ˏĎ��Ƃ������̉Ύ��́A���a��Z�i���l�܁j�N�̋�P�ɂ��Ď����̂����ĂρA�ő�̉Ђł������B

�@�Ύ��͌�Ȓ���E�O���ځA�{����E�O���ڂƎs�꒬���Ă��A��t���܂ʼn��Ă����̂ł���B

�@���̑O��̕ω�����́w��t�ɏ��L�x�̋L���ɂ�肤���������Ƃ��ł���B

�@�����l�l�N�ɂ́w��t�X�ē��x�w��t���ē��x�w��t���x�����������Ŋ��s����A��������̐�t���̗l�q��m�鎑���ƂȂ��Ă���B

�@�@2�@��ʂƗ��ʂ̊��� top

�@���^���痤�^��

�@�������{�s��̐�t���́A�l���E�ʐςƂ��傫���Ȃ�A�����̒��S�Ƃ��Ă̐l�̓������Y�Ƃ����������Ă����B

�@�������Ȃ��炱������Ƃ̖ʂ���݂�Ə����Ƃ����������Ƃ͂����A�܂��]�ˎ���ȗ��̒��p���ƒn�̐F�ʂ����������B�@��t���ɂ͊���`�E�o�ˍ`������A�������N�_�Ƃ��Č��k�����\�㗢���ʂ֓��H���ʂ��A�C��E����A���̒��S�ƂȂ��Ă����B

�@��s�����Ƃ̌�ʂ͖�����Z�N��ɂȂ�ƁA���[�n�ԉ�ЂⓌ���p�D�D��Ђ̔n�Ԃ�D�D�ɂ���ĕ֗��ɂ͂Ȃ��Ă����������̗A���͂�͂�X�ܑ̌�͑D�Ɉˑ����A��t���̏�������������\�㗢���ʂɊm�ۂ��Ă����̂ł���B

�@�������i�ꔪ��܁j�N�́w��t���_�����v�x�ɁA�≮�E�����E�������̐���������Ă���A����ɂ��Ƃ����̒��p���l�̐��́A�������ʂł������B�i�w��t�s�j�x�j

�@�n�Ԃ�D�D�̗l�q�́A������O�N�ꌎ�́u�S�����ו�������C��D�D�n�Ԕ��������\�v�ɂ��A���[�n�ԉ�Ђ́A�����L���H����n�Ԃ��������A��t���o�Đ��c�܂ʼn������Ă���A�����`��t�Ԃ̉^�݂͎O�Z�K�ł������B

�@�܂��D�D�͈���ꉝ���A�����z�O�x����l��E�����։^�q���Ă����B

�@�D�s�͊���`�܂ŏ㓙�O�Z�K�A������ܑK�ł������B

�@��t���̒��p���Ƃ́A�₪�Ė����O���N��ɓ���Ƃ������ɐ������A�C���ʂ̕\���ւ���������`�ɂ��܂����т�Ă����̂ł���B

�@����ɑ���A�����ܔN�ɊJ�ʂ����S�����A�������ɑS���ɂЂ낪���Ă����B

�@�Ƃ��ɖ����ꎵ�N�����A���{�S���ɂ����`�O���Ԃ̓S���S�ʂ��݂āA�S���I�Ɏ��ݓS���~�ݔM�����肠����A��t���ł����̗�ɂ��ꂸ�A�����̓S�����v�悳�ꂽ�B

�@������Z�N���ɂ͕����S���i�{���`�����ԁj�A���B�S���i�{���`���q�ԁj���������ŏo�肳�ꂽ���p������A���̌㗼�҂����̂��āA������O�N�ɑ����S���Ƃ��čēx�o�肵���Ƃ���A�悤�₭���Ƌ�����t���ꂽ�B

�@�S���̊J��

�@���̑����S���́A�������i�ꔪ��l�j�N�������A�s��`���q�Ԃ��J�ʂ����A�����ɂ͂��߂Đ�t�s��֓S�����ʂ����̂ł���B

�@�����ɂ͓����̖{���`�s��Ԃ��J�ʂ��A��t�Ɠ������S���łȂ������B

�@����ɓ��O�Z�N�ɂ͒��q�ւƐ��H���̂сA���݂̍��S�����{���̘H�������������̂ł���B

�@�J�ʓ����̐�t�s��̉w�͐�t��ԏ�݂̂ł��������A��ɖ�����ԏ�A�O��N�㌎�Ɉ�ђ�ԏꂪ�J�Ƃ����B

�@�w��t�ɏ��L�x�i�����U�j�{�j�ɂ͓S���ɂ��Ď��̂悤�ɏ�����Ă���B |

�{��t��ԏ�

|

�@�i�����S���́j�{�Ђ͓����{���ɂ���B�o�����͐�t����ԏ�T�ɂ���B

�@���Ђ��N�ƂɌW�铌����蓖��t�����o�ō��q���ɓ���S���́A���������N�������s��`���q�ԊJ�ʂ���B

�@�R��ǂ��������S�ʂ����肵���ȂĊu�C�~�y�i�����������悤�j�̊����肵���A���N�\������S�ʂ������ȂāA���t�����̕ֈ�i�̐i�����Ȃ��A�Ȃĉ��t���̉��l�����߂�B

�@�����q�̔ɏ��L�ɂ́u��ԏ�𖢗��̖ژ^�v�ɉ��ւ�B

�@�́X��A�O�N�ɂ��č��Ґ����ڂ��B��i���Ɂj�����Ȃ炸��B���������ԕ��ɒ����\�����ɍڂ��B |

�@�{���`���q�Ԃ͈���Z�����^�]����A��t�`�{���Ԃ͈ꎞ�Ԍܕ��Ō���Ă����B

�@���̎��̖{���`��t�Ԃ̒��ԉw�͎s��E�D���E�����̎O�w�݂̂ł������B

�@�D�D�Ɣn�ԈȊO�͕�����������Ȃ�������t�����̊�т͑傫�������B

�@�������^���̖{���`��t�ԓK�́A�D�D��n�Ԃ�����z�ł������B

�@����A�[���S�����h��`�Ό��A��ԁ`�����Ԃ̖Ƌ��čH�����N�����A�������N�ꌎ�ɑh��`��ԊԂ��J�ʂ����A���Ԃɖ�c��ԏ��i�̂��ɗ_�c�j���J�Ƃ��A��ꌎ�ɂ͓y�C�i�Ƃ��j��ԏ���J�Ƃ����B

�@����ɐ�t�`�h��Ԃ̖Ƌ��āA�����N�ɑ����S����t��ԏ�ƌ��Ԃ��Ƃ��ł��A���ԂɊ����ԏ��i�̂��{��t�w�j���J�Ƃ����B

�@���̖[���S���́A�����O��N�ɂ͑匴�܂ŊJ�ʂ����B

�@���̖k�����ł͐��c�S���������S�����q���琬�c�܂ł��O�Z�N�ꌎ�ɊJ�ʂ����A���O��N�ɂ͍����܂ŁA���̌�A���c����䑷�q�ւƐ��H���̂����B

�@�[���S���E���c�S���̗��Ђ́A������������S���ƘA�щ^�A�����邱�ƂƂȂ�A�����O�ܔN�ɂ́A�{���`�匴�Ԃɒ��ʗ�Ԃ����点���i��������N��ɔp�~�j�B

�@�܂����c�S���́A�����S�����{�����痼�����ɉ��L����ƁA�������`���c�Ԃɒ��ʉ^�]���s�Ȃ��悤�ɂȂ����B

�@�������Č��݂̐�t���k���̍��S�Ԃ̑啔�������S�̎�ŊJ������A��t���͐�t����ʂ̗v�ՂƂ��Ă̒n�ʂ�s���̂��̂Ƃ����̂ł���B

�@�����O��N�܌��ɂ́A�S�����L�@�����z����A���l�Z�N�㌎�A�����E�[�����S�������L�����ꂽ�B

�@�Ȍ�A���S�̎�ɂ���Č����S���Ԃ̊g�[���v����̂ł���A���l�ܔN�܂łɓ����`�����ԁA�h��`�o��Ԃ��J�ʂ��A��t�s��ł͕l��w���J�Ƃ����B

�@���傷��A����

�@�������ĊJ�ʂ����S���̗��p�Ґ��́A�N���Ƃɑ������Ă������B

�@�����O�Z�i���Z�O�j�N�̐�t�w�̏�q�����l���O�Z����l�́A�n���{���w�̌ܘZ�����Z����l�ɂ����̂ŁA�吳���i�����j�N�̎l�ꖜ�l�܈�ܐl�͎n���������w�̋㔪���܁Z�Z��l�ɂ���q���ł������B

�@���̈�Z�N�̊ԂɁA�n���w���{�����痼�����ɕς��A�����l�Z�N�ɐ�t�܂ŕ��������ꂽ���Ƃ����邪�A��q���͑���̈�r�����ǂ����B

�@�Ƃ��ɖ{��t�w�̋}�����������A�{��t�w����t���̔ɉ؊X�E�����X�ւ̓����Ƃ��Ă̖�������ɂȂ����邱�Ƃ��킩��B

�@�����A�S�����q���̑��傷��̂ɔ����āA�����`��t�ԂɏA�q���Ă��������p�D�D��Ђ̏�q���͌������Ă��Ă���B

�@�����O�Z�N�ɂ́A�����`��t�`�����Ԃ̏�q�����Z�Z��l�ł������̂��A�吳���N�ɂ͎O�Z�l�ܐl�ɂ܂Ŕ��������B

�@���������p�D�D�̓����`�؍X�ÁA�����`���Y�A������[�B�Ԃ̊e�q�H�̏�q�����قډ����ł������Ƃ�����݂�ƁA�S���̉e�������ɑ傫���Ƃ����悤�B

�@�ݕ��ɂ��Ă݂悤�B��t�w�ł́A�����ʂ��������ʂ������B�����O�Z�N�ɂ����铞���ו��̑��������́A�ΒY����Z��g���A�Ĉꎵ�O��g���A�؍ވꎵ��l�g���A�ވ�Z��Z�g���A�����l��Z�g���A�G�ݎO�l���l�g���Ȃǂ̂ق��A�d�Y�E���Ԑ��Ȃǂ���Ȃ��̂ł���B

�@�����ʂ����������Ƃ��ẮA���فE�����E�Ï��E�܂�Ȃǂł���A�엿�͔����Ƃ��قړ��ʂŊe����Z�Z�g���ł���B

�@���̗A���̏�Ԃ���݂āA��t��������s�s�Ƃ��Đ������Ă����X���Ɠ����ɁA�܂��������ւ̕������p�n�Ƃ��Ă̖�������c���Ă��邱�Ƃ��m����B

�@�Ȃ������̔����́A�����O�Z�N�ɂ́A�V���i�{���q�����̉ݕ��w�j��O�Z��g���A�匴��O�g���A���q���Z�܃g���A�����O�Z��g���ɂ��Z�g�����t���瑗��o���Ă������A�吳���N�ɂ͏o�חʃ[���ɂȂ��Ă���B

�@����s�s�ւ̌X��

�@�������u����A�������ɓs�s���̂�����ł�����t���ɂ́A�����̏��Ƃ��݂���悤�ɂȂ��Ă����B

�@�w��t�ɏ��L�x�i�����U�j�{�j�́A�����̏��Ƃ��������ׂĐ��]�������Ă��邪�A���̎�ȋƎ�͉E�̕\�̂Ƃ���ł���B

�@���̕\�̂����A���l�h�͌R�p���܌��قǂƉ��L���Ă���A�����������˂Ă�����̂������A�s�꒬�E�{���E�ʒ��E���F���Ȃǂ̔ɉ؊X�ɑ��������B

�@����ɑ����h���͐V�����Z��n�ɑ����B |

�����̓ޗlj��o����

|

|

�@�����q�{�́w��t�ɏ��L�x�ł́A�����X�ɂ��āA�u��t���ɐ��鑽�����A����ׂ����̂͏��Ȃ��v�Əq�ׁA�u�^���l�H���A�w���͔~���A���W�͉��[���A�����i�C�����̂��Ɓj�̏��ޒ��艮�K����x�v�ƕ]���Ă���B

�@�����̕����J���̂�����Ƃ��āA������揊�E���m�������Ȃǂ�����A�����c���i�����j���ꔪ��������B

�@���̕\�ɂ͏o�Ă��Ȃ����A�����������ʉ����Ɉꌬ�J�Ƃ����Ə�����Ă���B

�@��\�㗢�Ⓦ���p�̋����戵���≮�͊���ɔ����قǂ��������A�X���\���鋛�������͈ꌬ�݂̂ŁA���̏�����͂قƂ�Ǎs���ɂ�����Ă����̂ł��낤�B

�@���y�j�̑��y�A�a�c�ΉE�q�厁�́A���������̐�t�����S���̐E�ƕʂ̒n�}���c���Ă���B |

�@������݂�ƁA��t�w�O�ɂ͂܂��_�n�������A��t�_�Ђ̓�ɏ��Ƃ��ڗ����Ă���B

�@�w��t�ɏ��L�x�̓��e�Ƃ���ׂ�ƁA��t���̕ω����݂���B

�@�{��t�w���琳�ʉ����ւ̒ʂ�͓��₩�ɂȂ�A�ԏ\���x�Ђ��ł������i�����O���N�j�A���̒ʂ肪�ѐ��n��Ƃ���ɂ͂܂����ԏꂪ�����ĕĔ��������Ă����B

�@��@�̌����a�@�̑O�͗��ٓ�������ɑ����Ă��Ă���B

�@���ʉ�������k�̉��|�ْʁE�@�r�ʂɂ́A���ԁE�|�Ғu��������A�ԊX�Ƃ��Ă�������蒅���Ă��Ă���B

�@�������N����ɂȂ�ƁA��t���Ƀ��R�[�h�X���ꌬ�݂���B

�@�܂��ޗlj������X��t�o�����������ɓX���\���i�����l��N�o�X�A�{�X�͌��݂̍����s�j���������͂������A�m���E�G�݁E������������̔����A��N�̕S�ݓX�ւ��̉肪�݂��A��t���̏���s�s�Ƃ��Ă̐��i���A�������ɋ����Ȃ��Ă��Ă���l�q��m�邱�Ƃ��ł���B

�@�@3�@���s�̕����ƎЉ� top

�@��������̊g�[

�@�������{�͍��ƖڕW�̂ЂƂɍ������ʋ���̕��y��傫���������Ă���B

�@�������i�ꔪ����j�N�ɂ͊w���z���A���ʋ���̕��y�ɏ��o�����B

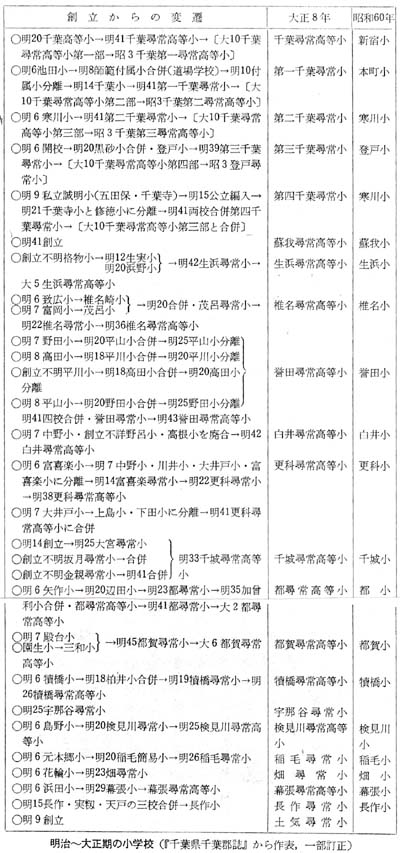

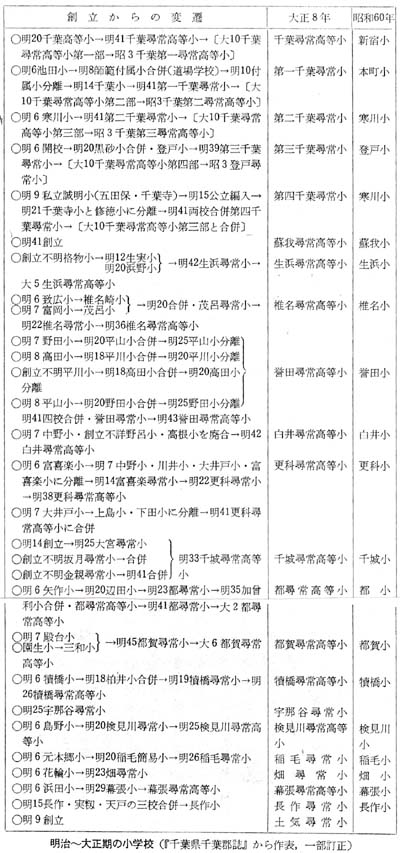

�@�w���̂��ƁA�S���Ɋw�悪��߂�ꂽ�B����͑S����w��ɕ����A���̂Ȃ�������ɒ��w��E���w��ɕ��������̂ł���B

�@��t���́A����w��̑��l�Ԓ��w��ɑ����A��t���̌������w�Z�́u����w����l�Ԓ��w���Z�Z�ԏ��w�v�ƌĂ�邱�ƂɂȂ����̂ł���B

�@���̌�A�w�����p�~����A�������N�ɂ͋���߂��A����Ɉ��N�ɂ͏��w�Z�߂����z���ꂽ�B

�@����琧�x�̕ϑJ�̒��ŁA��t�s��ɂ����Ă������̏��w�Z���n�����ꂽ���A�����������{�ɔ����w�悪�ĕҐ����ꂽ�B

�@������O�N�̉������w�Z�߂ł́A�q�포�w�Z�͎O���N�܂��͎l���N�A�������w�Z�͓�E�O�E�l���N�ƏC�ƔN�����K�肵�Ă��邪�A��t�����̏��w�Z�͂قڐq�포�w�Z�l���N�A�������w�Z�͎O���N�̏C�ƔN���Ƃ��Ă���B

�@�w��t�ɏ��L�x�i�����q�{�j�ɂ́A���w�Z�̍���݂��A

�@�u��t�s���A���w�Z�܂���B������t���w�͑��ɍ݂�B

�@���쏬�w�͒��F�ɁA�o�ˏ��w�͓o�˂ɁA��t�����w�i�������w�j�͐�t���ܔ��ۂɁA�s�������Q�邱�Ƌa�̔@���w�̔@���B

�@咿�I�̐��i�����A������ǂސ��j��ɓV�ɍ�����B

�@�����Ēz���Ɏ��Ă͐�t�E�����Z�̊O�A�ς�ׂ����̂Ȃ��v�Ə�����Ă���B

�@�����O�O�N�̉����ɂ���āA�������w�Z�̎��Ɨ������͔p�~�ƂȂ�A�`������͖����ɂȂ����B

�@����ɓ��l�l�N�ɂ͋`������N�����Z�N�Ԃɉ������ꂽ�B

�@���̂��Ƃ͕K�R�I�ɏ��w�Z�̓��p���������炵���B

�@�吳�����ɂ����鏬�w�Z�̐ݒu���A�w��t����t�S���x�i�吳��ܔN���j�ɂ���Ă݂�ƁA�E�̕\�̂Ƃ���ł���B

�@����̏��A�����̍����̖ʂ���݂�ƁA������ɐ�߂鋳���̔�d�͂���߂č����B

�@�����O�Z�N�̐�t���̌��Z�z�ł́A�o���O���Z������~�Z�K�ܗЂ̂��������ꖜ���O�~�ܑK�ܗ��i�x�o�̎l�Z�p�[�Z���g�j�A�Վ����l�㔪�~�O��K���Ђ̂��������Z�Z�Z��~��ܑK�����i�x�o�̎��Z�p�[�Z���g�j�Ƒ����A���x�o�̎l���p�[�Z���g�ɂ��B���Ă���B

�@�����i���̕��j�j�Ƃ͂����Ȃ���A��t���̋���ւ̎x�o�̑������ڗ����Ă���B |

|

�@�����n��̌`��

�@�����X�̔��W�ƕ���ŁA��t�����S���ɂ����ẮA�����n��Ƃ������ׂ��n�悪�`������������B

�@��������Z�j�N�A��t�t�͊w�Z���u�����̗��s����u�Ă��鐔�\���̓��ɍ݂�v�Ɓw��t�ɏ��L�x�i�����U�j�{�j�ɏ�����Ă���Ƃ���A���J�i���݂̋����ٕt�߁j�Ɉڂ�A�����N�ɂ͍Z�ɂ�V�z�����B

�@�܂���t���w�Z�i���݂̌�����t�����w�Z�j���A�����N�ɐݗ�����A�Z�ɂ��t�t�͊w�Z�̈��ɐ݂����B

�@�������A�O�͂ŏq�ׂ��Ƃ���A��t��w��w���̑O�g�Ƃ������鋤���a�@���{���꒚���i���܉@�������ɔ肪����j�ɐݗ�����A������N�Ɍ��͌�Ȓ��O���ڂɕa�@��V�z�i���ܒ����l���U��W���X�R����ɔ肪����j���Č�����t�a�@���ׂ��A�@���Ɉ�w�����݂����B

�@���ꂪ�̂��Ɍ�����t��w�Z�ƂȂ�t���a�@��u���悤�ɂȂ����B����ɓ����N�ɍ��Ɉڊǂ���đ�����w�Z��w���ƂȂ�A�����Ɍ�����t�a�@�u�����̂ł���B

�@������t�s�X�̒������ɏW�܂��Ă����w�Z�Q�́A��w���ƌ�����t�a�@���������N�ɖ���i��͂��j��Ɉڂ�A�܂���t�t�͊w�Z�ƕt�����w�Z���A���O�Z�N�Ɉ�@���i���݂̕����̐X�n��j�Ɉړ]�����B

�@�����ƒJ���ւ��Ă��n�i����꒚�ځj�ɐ�t���w�Z���ړ]���A�����n����`�������B

�@�����O�O�N�ɂ͐�t���w�Z�̐Ւn�𗘗p������t�������w�Z�i���݂̌�����t���q�����w�Z�j���n�����ꂽ���A���O�Z�N�ɂ͊���V�c�i���݂̐V�h���w�Z�~�n�j�ɍZ�ɂ����Ă��B

�@�܂������O���N�ɂ́A��t�t�͊w�Z���番����ď��q�t�͊w�Z���A��t���̐����̔��n�̐V�n�i��t�w�O�ʃO���[���x���g���ɋL�O�肠��j�ɍZ�ɂ����Ă��B

�@���̂悤�Ɋ����X�̌`���Ƌ��ɁA���݂��Ă�������{�݂���O�ւƈړ]���A���ꂪ��N�̎s�X�n�g��̕z�ƂȂ��ēs�s�I�y�n���p�n����Ђ낰���Ƃ������Ƃ��ł��悤�B

�@�Ȃ��A�����O��N�ɂ́A�������w�Z�̂ƂȂ�ɁA��t�d��������Ђ��J�Ƃ��ĉΗ͔��d���͂��߁A���l�O�N�ɂ́A��t�X���i���݂̐�t���X�ǁj���ɓd�b���������݂������i�����l�l�N�l�������ғ�܈�l�j�A��t���ɂ��ߑ�s�s�Ƃ��Ă̎{�݂��������ɐ�������Ă����B |

��t�������w�Z

|

�@��t�̃W���[�i���Y��

�@��t���ɂ�����V���Ђɂ��āw��t�ɏ��L�x�i�����q�{�j�́u��t���ɂ����Ĕ��s���鏊�̐V���͓�B

�@����w���C�V��x�ƌ��Б��Ђ͌����̑O�ɍ݂�đ���`�͎��R��B����w�[���V���x�Ɖ]�ЁA���Ђ͌����̑O�ɍ݂�đ���`�͉��iᣁv�Ə����Ă���B

�@����ɏ����U�j�{�ɂ��w���C�V���x�Ɓw��t����x���������Ă���A���ꂪ��̖�����Z�N��̐�t�̐V���ł������B

�@���ꂪ�����l�l�i�����j�N����ɂ́A��t���Ŕ��s����V���Ƃ��āw���C�V���x�w�V���[�x�w��t�����V���x�w��t�]�_�V���x�w��t�ŏ��V���x�w�M���V���x�̖����݂���B

�@��t���͑S���ł��L���̐V�������Â����Ȃ��n��ł���Ƃ����Ă���A�V�����s�ɂ͋��S�������������B |

�������̐�t���̐V��

|

�@���ߖ������A���N���ɂ́w��t�V���S�^�x�w��t�V��x�w��t����x�Ȃǂ����s����Ă���A����l�N�ɂ́w��t����x������������`�Łw���[�����V���x�����s���ꂽ�B

�@�w��t�ɏ��L�x�ɂ�����Ƃ���A���s���ꂽ�V���͂قƂ�ǐ��}�F�������Ă���A�w���[�����V���x�͍���ÁE�r�c�h���Ȃǂ̉��i�}�n�̐l���������s�҂ŁA�}�i�I�ł������B

�@�w���C�V���x�͔q����̎��R�}�n�̐l�����ɂ�薾�����N�ɑn������A�A�ڏ������̂���Ȃ�

�ڐV�������݂��s�Ȃ����B�q���O�c�@�c���ɗ���₷�邽�ߌo�c���炵�肼���ƁA�o�c��ɂ�����

��A�����̉��v�Ȃǂ��s�Ȃ��A����l�N�ɂ͎������w���C�V��x�ɕς���Ȃǂ������A���N�ɍĂсw���C�V���x�ɂ��ǂ��A�̂��̐�t���������v���Y���В��ƂȂ����B

�@���́w���C�V���x�ƑΗ������w�V���[�x�́w��t����x�i�����N�������s�j�������O��N�Z��������ύX�������̂ŁA�{�ЂF�ɒu���A���s�l������Z�A�ҏW�l�ێR���ŁA������n�̐V���ł���B

�@����Â��ꎞ���̐V���ɋ��͂��A�̂��̌������c�m�̊֘a�m���N�L�҂Ƃ��ē����Ă����B

�@�w��t�]�_�V���x�͖{���ɎЉ����\���A���F��x���̋@�֎��Ƃ��ďT���Ŕ��s���A�w��t�����V���x�́A�����O�Z�N�w���C�V���x�̕ҏW�����������\���d�Y���n�������B

�@�{��t�ʂɎЉ����\���A�����M�V����M�ɏ����A���F��n�ł������B

�@�����l�Z�N��ɂȂ�Ɠ����Ŕ��s���ꂽ�V������t�ł𑱁X�Əo���悤�ɂȂ������߁A�n���e���Ƃ��o�c���ꂵ���Ȃ����悤�ł���B

�@�����E���I�푈�Ə���

�@�@�����A���i�ꔪ��l�A��܁j�N�̓����푈�́A�ߑ㍑�ƂƂ��ďo���������{�̍ŏ��̑ΊO�푈�ł������B

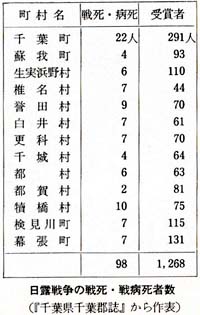

�@�@���̐킢�Ƃ���ɑ�����p�ւ̏o���ɁA��t�s�悩��������̏o�������������B

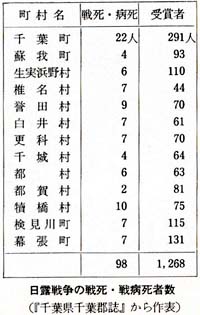

�@�@���̐l���͕s���ł��邪�A�w��t�S���x�ɂ��A�펀�҂͈ꖼ�A��a�҂��ꔪ���������i�y�C���͕s���j�B

�@�����O���A�O���N�̓��I�푈�́A�����푈�Ɣ䂵�ē����̐��E�ŋ�����ɂ������������āA�펀�ҁE�폝�҂̐��͔��ɑ����Ȃ��Ă���B

�@��t�s��ɂ����鏢�W�҂̐��͂���܂��s���ł��邪�A�펀�E��a���҂̐��͋㔪���i�y�C���������j�ɂ��̂ڂ��Ă���B

�@�o�g�����ʂɂ݂�펀�E��a���҂͉E�̕\�̂Ƃ���ł���B�܂������҂͕\�̂Ƃ�����Z���l�ɂ��Ȃ��Ă���B

�@�펀�҂́A�P���Ɍv�Z���Ă�����Z�˂Ɉ�l�̊����ɂȂ�A�s����̕�n�ɂ́A���I�푈�̐펀�҂̕�Ƃ��ĂЂƂ���ڗ��قǗ��h�Ȃ��̂���������Ă���̂��A���܂ł��݂邱�Ƃ��ł���B

�@����̎�܂͌M�͂Ǝ����ŁA�M��������́E�M�������F�˗t�́E�M�����F�˗t�͂��������A�����M�͂����킹�ė^�����Ă���҂�����B

�@�푈�ɂ���o���ꂽ�̂͐l�Ԃ���ł͂Ȃ��B |

|

�@�R�p�n�̒��p���s�Ȃ��A���̑ΏۂƂȂ����n�̑命���͔_�ƂŔ_�k�p�Ɏg������Ă������̂ł���B

�@�w��t�S���x�ɂ��ƁA�����O�Z�N����̐�t�S���̔n�́A�_���E�^���E��p���킹�Ďl�O���ł������B

�@�����O���A�O���N�Ɍܓ��ɂ킽���čs�Ȃ�ꂽ�n�C�����ŁA����l�������p���ꂽ���A���p�ɑ��Ďx����ꂽ�l�i�́A�ꓪ������l�܉~�����܁Z�~�ł������B

�@���̔n�̉��i�ɑ��A�����̐펀�҂ւ̓��ʎ����͓��Ŏl�l�Z�~�A�폝�҂ւ̎����͕����Ŕ��Z�`��܁Z�~�ƂȂ��Ă����B

�@��������������ӂ܂��āA�w��t�����V���x�́u�푈�Ɛl�i�v�Ƒ肷��А��ł́A�u�����Ĉ�m�����n�d�A���i�����傤�䂻�j�������鐺�ɞH���A�w�M�l�����n�̕�������x�ƁB

�@�����閳���̉p�Y�́A���ۂɏ��Օi��������邱�ƂȂ����A�n�ȉ��������邱�ƂȂ����v�ƒɗ�Ȑ푈�ᔻ���s�Ȃ��Ă���B

�@�n�݂̂Ȃ炸�ԓ��̒��p���s�Ȃ��A��t�S���Ōv�܁Z���䂪���p����Ă���B

�@���̂ق��唞���̐H����R�p�@���i�����j�E�����Ȃǂ̍w�����s�Ȃ��A�n��o�ς��펞�F��F�ƂȂ��Ă����B

�@����ɐ펞���̊��U���A�S�����E�����̐E���ɂ���čs�Ȃ��A���肠�Ċz���͂邩�ɒ��߂����Ƃ����B

�@�������i������������j�̊���

�@�푈�̌����ɔ����A�o�����m�͌��݂̂Ȃ炸�\���ɂ܂łɋy�сA��Ƃ̓����肪���W����A�����̂Ƃ����Ă��܂��ƒ�܂ŏo�Ă����B

�@�����O���i���Z�l�j�N�l���u���m�����~���߁v�����z����A����ɔ������ł́u�~����y���~�����戵�v���K�肵���B

�@��t�s��ł́A�����A�\�����O���A�������l�A��[�����O���A�������ꎵ�̔�~���l�����������B

�@����A�푈����������ɂ��������A�o�����m�̌������A�Ƒ��ւ̈Ԗ�A�폝�ҁE��a�҂̈Ԗ�A�펀�Ғ��Փ��̋@������Ȃ��Ă����B

�@�����g�D�I�ɍs�Ȃ����߁A������Ƃ����c�̂����������B

�@�s��̜�����́A�����O���N�A�S������ƒ��i���j������g�D����A����Ɋ����������B

�@��t���ł́A�o�������̐�t�w�ł̌�������܈��𐔂��A���������������A���y��t���Đ���Ɍ�����������B

�@���̎��o���R�l��l�ɂ��������g�����h���e�����A���̑����͈ꖜ�Z��Z�Z�ɂ��B���Ă����B

�@�e�����ɂ������������m�̌�����́A�E�̕\�̂Ƃ����ł���B |

|

�@������̂����ЂƂ̑傫�ȍs���́A�펀�҂̑��V�ł������B

�@�����O���N��������O��N�����܂ł̊ԂɈ�ꎵ��A�e�����������Â��đ��V���s�Ȃ�ꂽ�B

�@�푈�ɂ��]���̉��ɂ����Ă��A�폟�̕�͎s���̊삱�тł������B��t�����͂��ߊe�����ł͏j���i���キ���傤�j��J���ꂽ���A���̂����Ȃ��̂́A�ɗz�i��傤�悤�j��̏j����E�����i��傶���j�J��j����E��V�i�ق��Ă�j�t�ߑ�j����E���̓��C���i���{�C�C��j�j����Ȃǂł���B

�@���ł����������U�͐�̏j����ɂ́A��t���ň�Z�����]�l�A�����l�쑺�Ŏ��܁Z�l�A�����쒬�ł͘Z�Z�Z�l�i��������w��t�S���x�j���Q�����A��t���̎Q���l���́A���ɒ����̔����ɋ߂��ł���B

�@���I�푈���I���ƁA�M���R���}��s�Ȃ��邱�ƂɂȂ����B

�@���m���ȏ�͑S������~�ŁA���m���ȉ��͌S���Ƃɍs�Ȃ����ƂƂȂ��Ă������A��t�S�ł́A������~�̊��}���t���ōs�Ȃ���̂ŁA����ƍ����ōs�Ȃ����ƂƂ��A���O��N�l����Z���A�����L��ŋ��s���ꂽ�B

�@�������ē��I�푈�͏I���������A���̏��Ղ͎�X�̌`�Ő[����t�s���Ɏc����Ă����Ƃ����悤�B

���́@��t�s�̐����Ǝs���̕��� top�@

�@�@1�@�ߑ�s�s�Ƃ��Ĕ���

�@���őؔ[����|

�@�������Z�ꔪ����j�N�ɐV������t�����������Ă���吳���ɓ���܂łɁA���l�̒����������ɂ�����������B

�@���㒬���̓c���g�E�q��͌���J��̕��Ƃ���ꂽ����c���g�E�q�傩��O��ڂŁA��t�����w�̍��_�ł������B

�@��l�㒬����ؑ��Y�g�͓����푈���ォ����I�푈���ɂ����Ĉ�Z�N�Ԃ��̐E�ɂ���A�ϋɓI�ɒ����̐��i�ɂ����������A����̏��F�Ȃ��ɗ\�Z���x�o���č��ɍ��ɉ��傷��ȂǁA��f�I�ȑ��ʂ�����A�Ƃ��ɍݐE�̌㔼���ɂ́A�����Β���ƃS�^�S�^���N�������B

�@�����Ē���{�C�R�b�m��p�Ȃǂɏo���������h�Ƃ̑Η�����������Ȃ��A����璬�őؔ[�����̗v�����������Ď��C�ɒǂ����܂ꂽ�B

�@���őؔ[�����̖��́A�����O�Z�N��ɓ����Ă���A�قƂ�Lj�Z�N�ɂ��킽���t��������̓��ł���A��㒬���̔Y�݂̎�ł������B

�@�����O��N�����ɑ�Z�㒬���ƂȂ��������v���Y�̌��ɂ��A���ꂪ�d���̂������������Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@�����͏A�C�����A�������ɂ��̖��Ǝ�肭�B

�@�����̒����w�ݐE�l�N�ԁx�ɂ��ƁA�܂���t�����b�����g�ɕ����A���ꂼ���S�������C�e�ꖼ��u���A�܂��V�R�Ƃ��ĉ�����C�ꖼ���߁A�����ɂ��ꂼ��O���̕t���������Ė��[���Ő����̑Ԑ����������B�����Ė��[�҂̂����Ȏ҂��犩�����͂��߁A�悲�Ƃɐ������Ă������Ƃɂ����B

�@�����̈ӂ�̂��������o���������́A���N�㌎���������Z�������܂Ŏl�ܓ��Ԃƒ�߂�ꂽ�������Ԓ��A�M�S�ɐE���𐋍s�����B

�@�����ɂ������Ă͊����E���W�E���������i�ԈႢ�Ȃ��ƔF�߂�҂Ɍ����T�Ԃ̉�����^����j�Ȃǂ̎�i�Ō����Ɏ戵�����Ƃ��ނ˂Ƃ����B

�@���̌��ʁA�ꖜ�~�]�����������[���ł���Z�����܂łɂقƂ�ǐ������ꂽ�B

�@�����͈�ꌎ�ܓ��A����c���E�e�撷����ɏW�߂Đ������ʂ����Ƌ��ɁA������ʂɂ��ʒm�����āu�A�E�ȗ��s�ӔM�S�ȃe�������ӃV�A�ꃉ�S�����[�����j�X�P�A���n�������s����s�V�A���n���ԃ��^�w�e�[�Ńj�փi���V�������v�ƁA��S�̂قǂ��q�ׂȂ��犴�ӂ̈ӂ�\���A�������W�̂��ߍ��ア�������̋��͂��A�Ƒi�����B

�@��ʕ����c�̗U�v

�@��ŏq�ׂ�悤�ɐ�O�̐�t�s�́A�����ƌ�ʂ̒��S�n�A��҂ƌR���Ɗw�Z�̒��A������T�����[�}���Ƌߍx�_�Ƃ�Ƃ��鏬�����l�̒��ł������B

�@���̂����R���Ƃ̊֘A�ɂ��Ă͂���܂ł��킵���͐G��Ȃ������̂ŁA�����ŌR���U�v�̖�����肠���Ă������B

�@���X��t���ɂ́A��s�h�q�̈�Ƃ��đ����̌R���{�݂��u���ꂽ�B���q�̘A�����͂��߁A�s��E�K�u��E�l�X���Ȃǂɖ��C���̘A����w�Z�A�R�����c�Ȃǂ̕��c������ł����B

�@���̒��Ő�t���́u���t���i�ލ����j��肷��Γ��R��R���̐ݒu�����ׂ����Ȃ�ɁA�]�������̒n�ɔ䂵�ď�Ɍ��i�����j�����̂��肵�v�Ƃ�����Ԃɂ������B

�@�����œ��I���̌R���g���̒��Ō�ʕ����c�̑n�݂����܂�A��t���t�߂ɕ��c��V�݂���b������������ƁA��t���͉����v���Y������擪�ɂ��̗U�v�^���ɏ��o�����B

�@�����O���i���Z�Z�j�N�����A������ɒ���c���E�撷�A���̑������̗L�͎҂��W�܂�u�������ׂ̈����Ԃɂ��ĔV��T�ς���\�͂��v�Ƃ��āA����ψ��i�ψ����������j�����߁A�ږ�ɐ_�c�����S���A���k���ɐ�t�����ȂnjܐV���Ђ��Ϗ������B

�@�g�J�l�Y������͎R�шꖜ�܁Z�Z�Z�̊�t�̐\���o������A�ȑŒr�i��t�������j���猊��t�߂ɂ����Ďl���̓y�n�𗷒c���c�~�n�Ƃ��Č��[�������|�i�ނˁj�𗤌R��b���Đ��肷�邱�ƂɂȂ����B

�@���[�n�������͒����e��ɓ������Ŋ����ĂĊ�t�����邱�Ƃ����߂�ꂽ�B

�@�������ĐΌ����O�m�������R�ȂƂ̌��ɓ����U�v�͐����A���l�Z�N�O���A���悢���ʕ����c�i�ߕ��E�S���A���E�ޗ����i���傤�j����t���ɐi�o���邱�Ƃ����肵���B

�@���ňꔪ�����z����~�n�����̂��߂̈ψ��̑I�o�A�n��Ƃ̋��c�A���̊Ԃ̌S���E�����̂�������Ȃǂ��o�Ă��V���Ă͂ƂƂ̂��A�����l��N�Z���A�܂����c�i�ߕ��E�S���A�����������t�w�ɓ����A���}��ł͗L�g����m���E���������̂��������������B

�@���ł͑S�˂����̊ۂ��f���A�ԉ��ŗg����ꂽ�B

�@���N��ꌎ�ɂ͘A���i�ߕ��E��������ړ����ē���̕��c�ɓ������i�ٓV���j�B�@��ɂ͒s�J��o���A��t�_�В����O�����a���܂ł̘H��ɐ��Ă���A�A�����c���̎���Ɏ������B�͉c�ɂ���肩���݁A���̐��͎���̓��O�ɋN�����i�����w�ݐE�l�N�ԁx�j�B

�@���̓S���A���͑�������đ吳���ɓS�����A���ƂȂ�A�Óc���̕��������A���ƂȂ����B

�@���̂ق��A���R�����w�Z�͑吳���i�����j�N�ɓs���i���j���i�쑐���j�Ɉړ]���Ă����B

�@�߂��̎l�X���ɂ͗��R���C���w�Z�≺�u�×��R��s�w�Z�������i�ᏼ�E���[�E�Z�����Ȃǂ��܂܂ꂽ�j�A�吳���炳��ɏ��a�ɂ����āA��t�s�𒆐S�Ƃ����n��́A�R���I�ȗl�����悤�₭�Z���Ȃ��Ă����B�@���݂ł���t�����̕t�߂ɂ͓S���A���̉��K�p�̐��H�Ȃǂ��c���Ă���B |

���R�����w�Z

|

�@�����l��N�܌���ܓ��̐V���w��t�s���x�̘_���́A���̂悤�ɂ����Ă���B

�@����䂪��t���́A�ڂɌ��ɐi�����B������ɂ��炸��B

�@����R��A���ɁE�w�Z�͎�����t���ɂ���āA�����̐l���z�����A���ӂ�ɌR��������A�c�c��t���̔ɉh�́A��Ɏ���v����ɔ��āA���������I�Ɉ����B

�@��������Δɉ͗]�V�Ȃ����������̂Ȃ�ƈ��ӂׂ��B�Ⴆ�ΐ�t���ɉ�����R���̔@���B

�@�R���̍ݔۂ́A�q�i�����j��Œ��̐����ɒ��������̂���B

�@�����́X�i����j��N�ɂ��č����̔ɉ𗈂�������t���́A���ɌR���V�݂̂��A��B

�@�R��ΌR���͐�t���J�A��t���ɓ������剶�l�Ȃ炸��ΔB |

�@���������I�[�o�[�C���ł͂��邪�A���������ւ̌����������̂ł��낤�B

�@����ɂ��Ă���t���̔ɉh���u���������I�v�Ƃ̕\���͒ɂ��Ƃ����˂��Ă���A���݂ł��l����������̂������Ă���B

�@�W���[�i���X�g�����̓o��Ƒޏ�

�@���������݂͂�����u�f�i���g�j�����l�m�ʗ_�J���i����ق�����j����ӃX�����j��U�����ȃe�A�c�c���n�[�ŋ`���҃��������m���n�ƃK���U���x�V�g��i�����ǁj���v�ƔF�߂Ă���悤�ɁB

�@�ؔ[���Ő����ɍۂ��A����ΔؗE���ӂ���ĔN���̓��ɗ������������B�ł͉����́A��̂ǂ̂悤�Ȑl���ł������낤���B

�@�w�[���l�������x�i�����l��N�j�ɂ��ƁA�������i�ꔪ�Z�Z�j�N�s���S�������ɐ��܂�A������l�i�ꔪ����j�N�㋞���Ē��������̎��m���l�ЂɊw�сA���̌�A�]�ΐV���ЁA���Ŗ����V���Ђɓ����Ē��]�����E������̒m�����B

�@�Ⴕ�����̐l�Ԍ`���̏�ŁA�����Ƃ����Ɍނ��Ċ����������̎����̂��Ӗ��͑傫�������ɂ������Ȃ��B

�@�����N�ɁA���C�V���Ђ��䂸��ē��ЎВ��ƂȂ�A��t���̐V���E�ɓo�ꂵ���B

�@���O��N�ɂ́A���R�}��t�x�������i�̂��������F���t�x�������j�ƂȂ�A�����ς琭�F��̓}���g���ɂƂ߂�ȂǁA�����I�ɂ������Ȋ������s�Ȃ����B

�@�܂��������獲�q�y�ܘY�ɐ[���S�������A������Z�N�ɂ͋ߐ��̋`�������̓`�L���܂Ƃ߂āw�������u�x�킵�Ă����B

�@���̂悤�Ȑ�t�����Ƃ��Ăِ͈F�̃W���[�i���X�g�����A�����v���Y�i���~��j�́A�����l�O�N�����ɍđI���ꂽ�B

�@���������̌�A�������\�Z���s�ɂ������ڗ��p����K�o�[�̗���������Ƃ��ĒNjy����A�u���ꗙ���̑����E���������錚�c�v�������v�ʼn������ȂǁA�����͍����ɂ����������B

�@�S�����̎��\����������������́A����Ƌ��c�̂����^�f���Ȃ��Ƃ����҂��ĔC�����Ď��Ԃ����E�����B

�@�������ĉ����͍ĔC��킸����N�]�̓��l�l�N�������C����j�ڂɗ������������B

�@�L�g����m���Ƃ̘A�g�v���C�ȂǓ��I�푈��܂��N�]�ɂ킽����������̎��ԂƂ��̗��j�I�]���ɂ��ẮA��������吳�ւ̔}��҂Ƃ��āA��藧���������������K�v�ł���Ǝv����B

�@�ȉ��ł͐�t�s���{�s�_�c�ɂ��Ă݂Ă����Ȃ��ŁA����ɊW����͈͂ʼn�����o�ꂳ���邱�ƂƂ������B

�@�s�����̘_�c

�@�����l��Z���Z��j�N���������A���������̌Ăт����ɉ����Ē���c���A�����̗L�͎҂�����ɏW�܂����B

�@�s���{�s�̖���b���������߂ł���B

�@���̐ȏ�A�F�����C�\�c���́u�o�Ϗ�ɉ����ẮA���Ǝs�ƂɗR�i��j��đ卷����Ȃ��A�����s���{�s�͔J���t���Ɏ��ŗ��v�Ȃ�v�Ƃ��Ȃ���A��r�����̂��߂Ɏs���������ݒu���邱�Ƃ��Ă����B

�@����ɂ���Ē����ψ��O�ꖼ���Ϗ�����A��Z���O���̑����ψ���ŏ�C�ψ����������܂����B

�@�����̊�Ԃ�͉����v���Y�i�ψ����j�E�g�J�l�Y���E��X�����Y�E��ؗ��E�q��E��c�Njg�E�F�����C�\�E����T���Y�E�����Ε��q�B

�@������ɑ��k����u���A��t�̊e�V���В��Ǝ�M�i���C�V���ЁE��t�����V���ЁE��t�s���ЁE�V���[�V���ЁE�瑐�]�_�ЁE�����V����t�x�ǁE���������V����t�x�ǂȂǁj������ɈϏ�����������́A�����ɂ����������炵�������ł���B

�@���̂ق��u�@���o�ς̐�U�Ƃɂ��āA�����s�s�̌����ɏ]���������v�������ɂƂ��ɈϏ����āA�����ς璲�������ɂ����点�邱�Ƃ����܂����B

�@�������l�O�N�O���̏�C�ψ���̕ɂ́u��t���Ɏs�����{�s����𑊓��Ȃ�Ƃ��v�Ƃ���A�{�s���͐�t������э쑐���i�������A�s�ꑺ�j�A�L�ˁE�ӓc�i�ւj�E����i��͂��A�s���j�A�\���E�����i�h�䒬�j���K���ł��낤�Ƃ���Ă����B

�@�����͂�����u��t���ߎ��̔��W�́A���������ʂɉ��Ă����A���ɋ��߂�E���āA�V�߂�㕂͂������v���Ƃ̎��o�̂�����Ƃ݂Ċ��}���Ă���B

�@�s��������̑��k���Ɏw������Ă����t�s���Ђ́w��t�s���x�i�����O�s�j�́A�����l��N�O���u�����̕����i��t�S���j�v�Ƒ肷��_���i���㍆�j�̒��Ŏ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�i�C�j�A��t���͓s�ꑺ�쑐���̈ꕔ�A�s���L�ˋy�ѕӓc�E���̈ꕔ�������͑S���A�h�䒬�{��̈ꕔ���������ׂ����́B

�@�i���j�A�s���͈�S�����g���̑S�������e���ׂ����́B

�@�i�n�j�A��i���Ă͂��j���͓��ē암�͏��[���̂Ăĕ��ꑺ�{��؋y�і������V�˂����e���Ĉꑺ���`����A�k���͑�a�쒬���c���ǒÁE���ÐV�o�̊e�ꕔ�����e���āA�ԓ��E���ˁE����E���R�E�F�ߒJ�������ĐV����n�݂��ׂ����́B

�@�i�j�j�A�r�i�ނ݁j���͈�S���h���Ė{�̑S���y�іL�x���s�X���i���ǂ�₵�j�̈ꕔ�����e���ׂ����́B

�@�i�z�j�A�L�x���͈�S���䑺���i�ӂ��j�̈ꕔ�����e���ׂ����́B

�@�ƌ������ɂ��āA�u�n����{�ʁv�Ƃ����ӌ��ł���ƌ��肵�Ȃ�����A�u�߂������ɉ��Đ�t�����s�������s����ꂽ��̋ŁA�t�߂̒����ɕ����̕K�v������ׂ��͖ܘ_�v�Ǝ咣���Ă���B��t�s���̎{�s����t�S���A����Ɉ�S�ȂǂƂ̊֘A�ōl�����Ă���_�͒��ڂ����B�����Ă��̘_���̍Ō�͎��̂悤�ɂ��߂������Ă���B

�@�@�@��

�@����̔@���͍ĎO���R�p�n�Ƃ��Ĕ��グ��ꂽ��̌��ʁA����w�Y���̒��������f���Č�ʂ̕s�����ĉ]�ӂׂ��炸�A�����̌��ӏ��Y������_�Ƃ��đ�a�c�E������E�����E�s��̎O���ꑺ�ɋ��̕ϓ���\�ꂴ��͗����̕��ɑR�鏈���炩�B

�@�@�@��

�@�@�w��t�s���x���͂��̂ق��ɂ������l��N�����A�s��������̔����ɂ��킹�Ę_���u��t�s�����v���f���A���N�O�����̒����ł͐l�����O�Z�Z�]�l�i��������{�Ў҂܂�O������̗����������̈���z���Ĉꖜ�Z�ꔪ�Z�]�l�j�ɖc�����Ă���A�����̂܂܂ł́u��t���̔@���͎s���鐬�N���ɒB����l�������َ��������ď��w�Z�ɋ�����ς���̋��ɔ�Ȃ���v�Ǝs���{�s�̕K�R���咣�����B

�@�܂��s���{�s��O�ɁA�����E���C�|���v�⒙���r�Ȃǂ̎{�݂��K�v���Ƃ��A�u������h��Ԃɖh�Ήq���̐ݔ���^�ӂ銮�S�̎s�X�v�����邽�߂ɂ́A�V�n���i�ɂƂׁj���m�ɏƉ�ăj���[���[�N�̉Ɖ����z�g���̂悤�Ȃ��̂���������̂��ŗǂł��낤�ƒ��Ă���B

�@�����͉��������̊��҂ɏ\���ɂ������Ă����̂ł���B�ނ���ʓ����̊���������B

�@�x��ė����s��

�@�����l�O�i����Z�j�N����b��ƂȂ��Ă���������̒��ɐV�z���A�吳���i����O�j�N�Ɏ��������B

�@��t�Ŗ������t�S�����ƕ���ŁA���F���i����ƒ��Ɋp�B�H�c�r�����������j�ɗm���̖ؑ���K���Ă̒��ɂ��ł����B

�@����������A���������̂Ƃ��ɐ��肠������݂����s���_�c�́A���̍��ɂ͂������ė��������̌`�ƂȂ�A�����吳��N�ɂ���܂ł������s���{�s�����ψ�����p�~�ƂȂ��Ă���B�@���̌�A�s����肪�Ăѓ����o���̂́A�吳�Z�N�ł���B

�@���傤�Ǒ�ꎟ���E���̖����A�����ł͐܌�����Y�m���̌ܔN�]�ɂ���Ԑϋɐ��X�^�[�g�����N�ł���B

�@���̘a�c�G�V�������́A�����珬���������č����̐����Ȃǂɂ��������A����c���𒆐S�ɂ���ꂽ�s��������ɏ����Ƌ��ɎQ�����Ďs���W�̎���������B |

��t�s����

|

�@�S���̐l���Z���ȉ��̊e�s�̎���A��t�����̌����Ȃǂ��ӂ܂������ǂ̐����ɂ��ƁA��t���͐l���̓_���炷��Ώ\���Ɏs���{�s�̎��i������B

�@���������̑O��Ƃ��ĕs����ȍ������������邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ��ꂽ�B

�@�吳��N�̍��������ɂ��ƁA�S���̌������ݒn�̂����s�����{�s���Ă��Ȃ������̂́A�Y�a�i�l����E�l�j�A�R���i��E�ܖ��l�j�A�{���i��E�ꖜ�l�j�Ɛ�t�i�O�E�O���l�j�̎l�������ł������B

�@����Ƃ����̂��A�����ǂ��F�����Ă����悤�ɁA�����̗�コ�⒬���̕s���肪�s�������̖W���ƂȂ��Ă����̂ł���B

�@���̂��ߍ����A�Ƃ��ɐŎ��̋��������߂��A�ː����t���ł��Ɖ��ŕt���łɉ��߂�Ȃǂ̑u�����A�s�����͂悤�₭�@���n���Ă����B

�@���̊ԂɁA�����͘a�c����߂āA�����Ė����O�ܔN����吳��N�܂Ő�t�S���ł������_�c����������A�吳��N�܌��A������b���Ďs���{�s�̓��\����o���ꂽ�B

�@���̌㐔�����ԁA����̉��������Ȃ��A����ł͂��Ƃ����o�����������i�Ȗ،��j���ꑫ��Ɏ{�s������݂�ȂǁA�W�҂��₫�����������B

�@����ɑ��������㋞��A���Ō��̓��������A����ɐ܌��m�����������㋞���Ċe���ʂƐՂ���ȂNj�S���d�Ȃ��B

�@��ɓ����Ă�������ȌW�����O���Ԓ����̂��ߗ����A���őؔ[�⎩���ϔO�̌��R�𗝗R�Ɉꎞ�u�ȋc�Ƃ��Ă͈٘_����v�̏��݂������A�܌��m���̓����������������̂��A������O���u�s���{�s�Ɋւ��鎐��āv�������Ă����B

�@�������Ă��̔N�������܂����������A����͓��ӂ̓��\������A���₤�����吳��Z�N�ꌎ�������̎s���{�s�ɂ��ׂ肱�ނ��Ƃ��ł����B

�@��������s����

�@�吳���ɂ����Ă��A�����ȂLjϔC������̏d���������Ă���n�������͂��������c�������B

�@�Ƃ��ɑ�ꎟ���E�����i����l�`���N�j�ȍ~�ɂ��̌X���͒�����������A��t���i�s�j�����̗�O�ł͂Ȃ������B

�@����������吳�O���ɂ͎��`�����~��ł����������\�Z�́A�吳���i���ꔪ�j�N�Ɉ�O���~��ɑ��債�A�s���{�s��̑吳�㔼���ɂ͎O�Z�����~�Ƃ����K�͂܂łӂ��ꂠ�����Ă���B

�@����܂ł��̂悤�Ȓn����������������和�ƂȂ����̂͌ː����łł��������A���̐ł͏Z���̈ړ����p�ɂȐ�t���̂悤�Ȓ��ł͑ؔ[�݂����ł���A�����ǂ̔Y�݂̎�ł������B

�@�����ł���ɑ����ĉƉ��ł��̗p���悤�Ƃ��铮�����o�Ă����B

�@�吳�Z�N�ɂ͂��̂��߂̒��������ݒu����A�����N����͎��{�̂��߉Ɖ��̎��n�������s�Ȃ����B

�@�������ː����t���ł��Ɖ��ŕt���łɉ��߂邱�Ƃ�����ʼn������ƁA�������J�����ȂǗ����X�E��Ɖ����L�҂Ȃǂ��͂��߂Ƃ��钬���̔������܂�A���̒��Řa�c�����͎��C��]�V�Ȃ����ꂽ�B

�@����Ԃ̒������̂̂��A�_�c�������A�C���邪�A���̊ԁA�����������Վ��㗝�Ƃ��Ęr���ӂ���ĉƉ��ŕ��ۗ������肵�A�_�c�����̉��ʼnƉ��Ŗ��Ɍ����������B���̉Ɖ��ŕt���ł̎��{�ɂ���ĕ��ۂ̈��萫�������A�吳��N�x�����\�Z�ł͂��̊z�͎����l�Z���~�ƁA���ł̖�l�{�̊z�ɂ̂ڂ��Ă���B

�@��t�s�ƂȂ��čŏ��̎s��c���I���́A�吳��Z�N�O���ɍs�Ȃ��A�O�Z�l�̎s��c�������܂�A���a�l�i�����j�N�O���ɂ́A�͂��߂ĕ��ʑI���i�j�q�̂݁j�����{���ꂽ�B

�����͐_�c�̂��Ƌv�ێO�Y�E�_�J�Ǖ��E�������G�E���[�����ƂЂ��������A���a��N�ɉi�䏀��Y���A�C����ƁA�����N�܂ł̒����ɂ킽���āA�펞���̍���Ȏs����S�����邱�ƂɂȂ����B

�@���̊ԁA���肩�疝���������s�i�C�̂�����Ŏs��������͋ꂵ���A�s�c�Z��݁E�������w�Z�V�݂Ȃǂ̌o��S��A�s�������E�\�Z�k����Ȃǂ��߂����Ďs�����������邱�Ƃ����т��т������B

�@���̒��Ō����ǂ̐��E����s�����s����ۂ����ʂ��������B

�@���s���I�s��̐ӔC�Njy�����т����Ȃ������a���N�Z���A�܂��{���O�Y��������]���ď����ɏA�C�A���œ��N���������s�����A�C����ƁA���c���G�m���͌�C�𑗂荞��ňꋓ�ɉ������낤�Ƃ����B

�@�Ƃ��낪����ɑ��s��ݖ�h�͉��[������S���Ŕ����A���㌎�s��̎s���I���ł͉��[����ܕ[�Ƃ킸����[���Ȃ��珟���������B

�@�����x�z�ւ̔����Ƃ����悤�B

�@���̌�A���[�h�c���Ȃǎs��c���������d�𗝗R�Ɏ��X�ƌ�������A�܂����E�c�����������A���a��N�ɓ��A�����N�Ɉ��A�⌇�I�����s�Ȃ���L�l�ƂȂ����B

�@���[����O�����Ŏ��C����ƁA�{�������͖��N�Ԏs���Վ��㗝���Ƃ߂���A�i��s���̉��ň�Z�N�Ԉȏ���펞����t�s���̒����ɍ��邱�ƂɂȂ�B

�@�s���̐���

�@���������Ɍ`���ƂƂ̂�����t���̐l�X�̐E�Ƃɂ��ẮA���łɑO�͂ł݂��B

�@����Ȍ��t���͎s��̊g�����݂邱�ƂȂ��A�s���{�s�ɂ������Ă�����͓��l�̂܂܂ŁA���a���ɓ����Ă����B

�@����ł͂����Ă̐�t���͑吳�����ւ��Ăē�Z�N��̏��a�����ɂ����āA�ǂ̂悤�ȎY�Ƃ�E�Ɛl��������t�s�ɕϗe���Ă����̂ł��낤���B

�@���̕ϗe�͒��i�s�j��̕ω����Ȃ������Ɉ�w�A��O��t�s�̐��i�₻�̕�������N���Ɏ������̂ł���ɈႢ�Ȃ��B

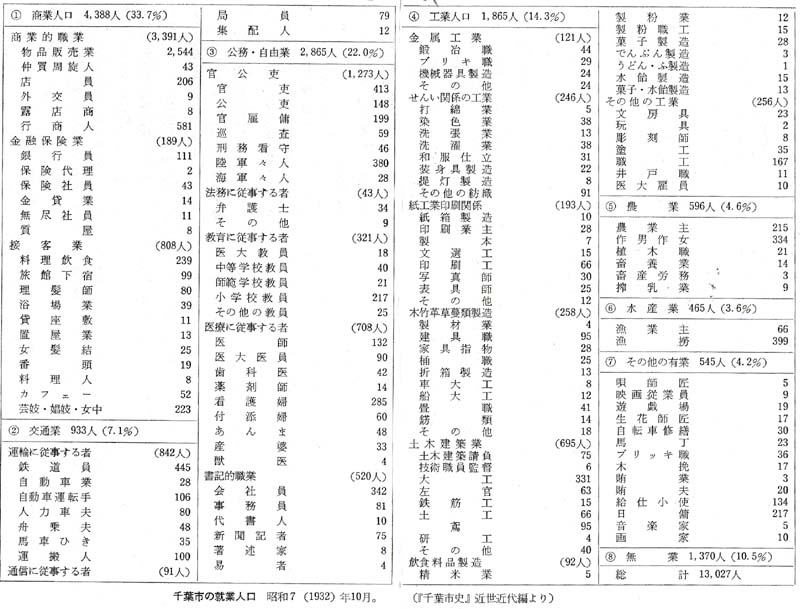

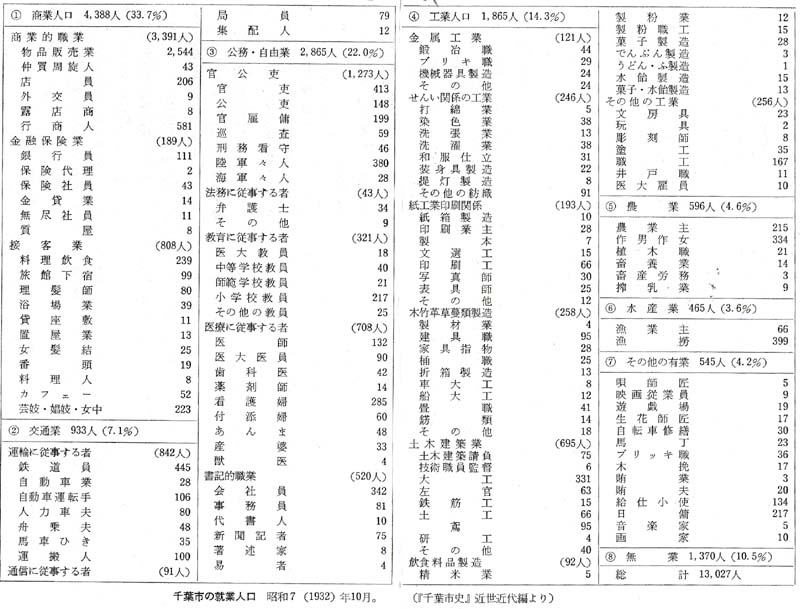

�@�����ɏ��a���i���O��j�N���݂́u��t�s�̏A�Ɛl���v�i��t�s���V���Ёw��t�s�N�Ӂx�A���a��N�j�Ƃ����������铝�v������̂ŁA������肩����ɏ����l���Ă݂悤�B

�@���̔N�̐�t�s�̐l���͎l�����܁Z�l������A�A�Ɛl���̈ꖜ�O�Z�l�́A�S�s���̖�O�Z�p�[�Z���g�ɂ������i���̏ꍇ�A�������Ƃ̏o����̖��͏Ȃ��j�B

�@������Y�ƕʂɂ݂�Ə��Ɛl�����l���l�Ƃ����Ƃ������A�A�Ɛl���̎O���̈�ȏ��i�O�O�E���p�[�Z���g�j���߁A���̒��ł����i�̔��ƁE�X���E�s���l�Ȃǂ̔�r�I���K�͂ȏ��ƓI�E�Ƃ̔䗦���������Ƃ������I�ł���B�����X�◷�فE�����t��J�t�F�[�E�|�W�Ƃ������ڋq�Ƃ����Ȃ葽���B

�@���Ƃɂ��ő����̂͌����E���R�ƂŁA�Z�ܐl�ƑS�̂̓��p�[�Z���g�ɒB���Ă���B

�@�܂茧�s�Ƃ��Ă̐�t�s�ł́A���R�Ȃ��犯�����E��t�E�ٌ�m�E�����E�V���L�ҁE�㏑�l�Ȃǂ̐E�Ƃ����ΓI�ɑ����A�܂��R�l�����X�ɑ������������Ƃ����ڂ����B

�@���Ƃƌ����E���R�ƁA����ɓS�����Ȃǂ̉^�A��ʐM�̌�ʋƂ��܂߂ĉ���ɐ�t�s�̑�O���Y�Ɛl�����v�Z���Ă݂�Ɣ��ꔪ�Z�l�ƂȂ�A�A�Ɛl���̘Z�O�p�[�Z���g�ɋ߂������������B

�@�����A��Y�Ƃƍl������H�Ƃ⌚�Ƃ͂Ђ�����߂Ĉ�l�E�O�p�[�Z���g�ɂ������A������b�艮�E�������E�\��t�E����H�Ȃǂ̉Ɠ��H�Ƃ��H�ƓI�ȐE�l����ƂȂ��Ă���B

�@�����A��t�s�̍H��Ƃ��Ă͎Q����t�H���i�������j�A���������H�ꂭ�炢�����傫�����̂ł������B

|

�@��ꎟ�Y�Ƃł���_�ƁE���Y�Ɛl���͍��v�ň�Z�Z�Z�l���킸���ɏ�܂����x�ŁA�S�̂̔��p�[�Z���g�]�ɂƂǂ܂��Ă���B

�@�_�Ƃł͍�j�E�쏗�Ȃǔ_�ƂɌٗp����Ĕ_�ƘJ���ɏ]������l�X����r�I�����̂��ڂɂ����A�ނ�̑����͑召���₳�܂����ȂǏ��i�앨�̐��Y�ɏ]�����Ă����̂ł��낤�B

�@�܂������i�����炭��l�E�R�l�E�����Ȃǂ̑ސE�ғ��j����Z�p�[�Z���g�ȏ゠��̂���t�s�̓����̂ЂƂł��낤�B

�@������̎��ӂɂ͌��s��ɂ�����x�O�Ȃ����S���̔_�������Ђ낪���Ă������Ƃ͂����܂Ă��Ȃ��B

�@�Ȃ��\�̇F���̑��̗L�Ɛl���́A�قƂ�ǂ������O���Y�Ƃɕ��ނł������Ɏv���邪�A�ǂ���炱���ł͐�t�s����Ɏ��Ӓ����̏����́g�����ƕ����h���������闠�������̐��E�������܂݂銴���Ă���B

�@�����ɂ���ĕ`������O��t�s�̃C���[�W�́A�قږ��������܂łɌ`�����ꂽ����s�s�I�Ȑ��i����{�I�ɂ͕ω����邱�ƂȂ��ێ��E�g�傳��A���̂܂ܔ�剻�����s�s�Ƃ݂Ȃ���悤�B���̈Ӗ��ł͂܂��Ɍ��s�炵�����s�ł���Ƃ����Ă悢�B

�@��t���S���Ԃ̋��_

�@�����l�Z�i���Z���j�N�A�����S���Ɩ[���S���͍��L�S���Ɉڊǂ���A�Ȍ㍑�̎�ɂ���ēS���̉��L���͂���ꂽ�B�����p����ʂ�؍X�Ð��́A�吳���i�����j�N�ɂ͖k���i���َ݂̊R�w�j�܂ŒB���A�k����Ɩ��Â����A����ɑ����m�݂ɏo�āA����l�N�����Ɋ���܂ŒB�����B

�@����A�����m����쉺����[�����͑吳��N�ɏ��Y�܂ŒB�������A�Ȍ��H���̂��߂����܂��A��ܔN��Z���������₵�ď��a�l�i�����j�N�Ɋ���ɒB���A�l����ܓ�����^�s���J�n�����B

�@�����ɓ�[�����������������̂ł���B�S�����ǂ͂��ꂩ��k����E�[�����Ƃ������̂�p���[�����ɓ��ꂵ���B

�@���̊���́A��t���암�̌�ʑ̌n����V���A��t�w�𑋌��Ƃ��Ė[����ʂ̒��S�n�Ƃ��Ă̐�t�s�̒n�ʂ��m���������Ƃ������Ƃ��ł���B

�@��[���̌i���n�́A�l�G��ʂ��Č����͂��Ƃ��A�����s���ۗ̕{�n�E�ό��n�Ƃ��Ē��ڂ���A�C�Y���E�_�앨���̗A�����C�ォ��S���ւƈڂ��Ă����B

�@����ɍ����Ŏ~�܂��Ă������c�S�����A�吳��N�ɍ��Ɉڊǂ���A�����ɂ܂����܂�Ȃ���������H�����s�Ȃ��A���a���N�O���A�����i���݂͒��q�s���j�܂ŊJ�ʂ��A�����ɖk��������������āA��t���̂��ׂĂ̓S������t�s���o�R���ē����ւƌ��ꂽ�̂ł���B

�@�������āA��t�����̗A���̐��͂ƂƂ̂������̂́A�����S�����p�҂̃l�b�N�́A�����ł̎n���w���������w�Ƃ��������̒��S����͂��ꂽ���c��̊O���ɂ��������Ƃł���B���C�����Ⓦ�k���őS���ǂ��֍s���ɂ��A�����������ʼn��Ԃ��A�s���d�Ԃ������Ԃŏ��w�������w�֏����Ȃ���ȂȂ��s�ւ��������B

�@���̓S�������E�p�͂܂��ݕ�����Ȃ��ꂽ�B�吳��ܔN�����ɁA��������w���畽��`����Ԃɉݕ���p�����~�݂���A�V���⑀�ԏꂪ�݂����āA�����S���ݕ��̂قƂ�ǂ��������o�R����悤�ɂȂ����B

�@����A���q�ɂ��ẮA���������~�܂�ł������B

�@�吳��l�N���A���O���璅�C������t�Ŗ��������A��t�s�̔��W�͖O�a�_�ɋ߂Â��Ă���A����̔��W�̑f���͓����ڋ߂��邱�Ƃł���A���̐ڋ߂͗������`�������i���݂̌䒃�̐��`�_�c�Ԃɂ������w�j�Ԃ̓S���i���ː��j�̑����J�ʂł���A�Ƙ_���Ă���B

�@��t�s����A�吳��ܔN�O���ɓS���d���̑��i����o���Ă��邪�A���������ɂ͂��ǂ�Ȃ������B

�@�悤�₭���a�Z�N�A�������w�͗����w�Ɖ��̂���A�����N�����䒃�m���`�����ԂɎs�X���ˋ��ɂ��S�����J�ʂ��A�d�ԉ^�]���n�܂����B

�@���̌�A�����N�O���Ɏs��A���N�㌎�ɑD���ւƓd����Ԃ��̂сA����Z�N�����ɂ���Ɛ�t�܂ŏȐ��d�Ԃ̉^�]���s�Ȃ���悤�ɂȂ��āA��s���S���Ԃ̓��̋��_�Ƃ��Ă̐�t�̈ʒu���m�������B

������t�w�@���a3�N��� ���݂̒��������ɂ������B |

�o�X�̔�����

�؍X�ÁE�Ό��E�命����ʂւ̃o�X�̔������B���a12�N�B |

�@�[������s���̑�

�@�����d�C�O��������Ђ́A�����l�Z�i���Z���j�N�ɉ����i���������j�`���c�Ԃ̓����A�吳���i�����j�N�ɉ��ォ��]�ː삨��юĖ��i���܂��j���J�ʂ����Ă����B

�@���̌�吳�O�N�ɐ�t���ɓ����Ďs��V�c�i���݂̎s��^�ԁi�܂܁j�t�߁j�܂ŁA��ꌎ�ɒ��R�܂ŁA����ɓ��ܔN�R�ꌎ�ɑD���܂ŊJ�ʂ����B

�@�����Œn�����̗v��������A���c���������A�܂���t���������Ƃ�D�悷�邱�ƂƂȂ�A�吳���N�D���`��t�Ԃ̓����čH�����J�n���A����Z�N�����ꎵ���A��t���͉c�Ƃ��J�n�����B

�@�����ɐ�t�Ɠ����Ƃ����ԍ��S�E���S�̃l�b�g���[�N�����������̂ł���B

�@���āA�����d�Ԃ̊J�ʂɂ���Đ�t�s��ɂ́A���������E������E��сE�l�C���i���݂݂̂ǂ��j�E��t�C���i���o�ˁj�E�V��t�E������t�̎��w���J�Ƃ����B

�@�J�Ɠ����̋�����t�w�͒ʒ��O�i�����̒��������j�ɂ���A��t�s�̔ɉ؊X�̒��S�֒��ڏ����ꂽ�킯�ł���B

�@��t���̊J�ʎ��́A�����ꎵ���Ɉ�щw�O�ōs�Ȃ��A�{���ꖱ�̎����A���c�S����b�E�܌��m����̏j�������������ƁA��ъٗ��̏��тʼn��V��J���ꂽ�ƁA�w�S������x���`���Ă���B

�@����ɏj���͈�ъC�݂ɓ��݂��ꂽ�C��o���b�N�H���i�[����j�ł��s�Ȃ��A�u���ɂ��ӂ���]�l�̐l�X�ƊԒf�Ȃ��ł��グ����ԉ��t�|�҂̎�x�肪�j���̕��͋C�����肠���v�A�s���͂������H��������������Б��ɂƂ��Ă���т��傫���������Ƃ��m����B

�@�S���Ԃ̏[���ƕ���ŁA�ߋ�����ʂ̋@�ւƂ��āA�����ȗ��̐l�͎ԁE�捇�n�Ԃɑ����Ď����Ԃ����B���Ă���B

�@�吳��ܔN�́w�Ǔ��w���v���x�i��t�^�A�������j�ɂ��ƁA�u�ߔN�A�Ǔ���v�w���͚����ɂ����鎩���Ԃ̔��B�͖ڊo�����A���H�̊����Ƒ��ւ��āA�v�X�V�����͂�}�A���A�����X�ɉ��Ă͓S���ɑR���đ����́A�ہA�J��D���Ȃ鐬�т����߂���c�c�v�Əq�ׂ��Ă���悤�ɁA��t�s���ӂɂ������ԉc�Ƃ̔g�������悹�Ă��Ă����B

�@�s���o�X�Ƃ��Ă͐�t�s�X�����Ԋ�����Ђ���t�w�ƊC���i�o�F�C�݁j�E�����w�Z�E��w�a�@�Ȃǂ�����ʼn^�s���Ă����B

�@�s�O�������ẮA�D���E���c�E�����i�Ȃ�Ƃ��j�E�����i�Ƃ����ˁj�E�؍X���i������Áj�E�Ό��i����j�E�命���i���������j�Ȃǂɉc�ƘH���A���̂тĂ����B

�@�����̈ꕔ�����a���i���O�Z�j�N�ɋ����d�O�ɔ�������A�����捇�����Ԋ�����Ђ��n�����ꂽ���A�̂������d�O�̎����ԕ���ƂȂ��Č��݂Ɏ����Ă���B

�@�Ȃ���t�s�X�����Ԃ́A���a���N�A�펞�̐��ɂ�苞���ɓ������ꂽ�B

�@�����ʋΚ���

�@���̎����̓S���̗A���ʂɂ��Ă݂�ƁA��t�w�̏�~�q�̑����ƁA���a�ɓ����Ă���̖����w�ł̑������ڗ��B

�@�Ƃ��ɐ�t�w�́A�������璼�ʓd�Ԃ��������悤�ɂȂ�Ə�~�q���͔���I�ɑ������A���a���@���O�Z�j�N�ɂ͔N�ԏ�~�q��܁Z���l���z���A�t�ɖ{��t�w�ł͏�~�q�̌������݂��A��t�w����t�s�̕\���ւƂ��Ă̐��i���͂�����݂��Ă����B

�@�ݕ��A���ɂ��ẮA�_�c�E�y�C�̗��w�������A�s��̊e�w�͂�����������ʂ̕��������A����s�s�Ƃ��Ă̐��i���܂��܂��Z���Ȃ��Ă����B

�@�吳��l�i����܁j�N�̐����ł݂�ƁA�吳��N�ɂ���ׂĊe�w�Ƃ���~�q���������Ă���Ȃ��ŁA�����w�Ŗ�ꖜ�l�A��щw�Ŗ�ܖ��l�̌������݂Ă���B����́A�����d�Ԑ�t���̊J�ʂɔ����A�ċG�̊C�����q�����S���狞���ֈڂ������Ƃ������Ă���B

�@���łɋ����ł́A�吳��Z�N�̊J�ʂɐ旧���āA��ъC�݂ɔ[�����݂���ȂNJC�����q�̗U�v���͂����Ă������A�Ƃ��ɓ���l�N�̎��A�����͖ҏ��œc�����Ȃ��A��т𒆐S�Ƃ����C������ɑ����̋q���W�܂�A�C�������t�̖��������Ȃ��Ă����B

�@�����A����������̍��S��Ԉ�����{�ɂ���ׂ�ƁA�ꎞ���`�l�{�̋����d���i�吳��l�N�D�Ԏ��ԕ\�j�ɋq��D����͓̂��R�ł������B

�@�܂��吳���N�̊֓���k�Ќ�̏Z���ɂ��A�����s�����Z��n�����߂āA�x�O�i�o����t���ɂ��y�сA�����������̑�n��������ɂȂ��Ďs��E�D���ɂ��y�сA��t�s�ɂ����̌X�����݂����B�������w�E�ю����w�ւ̒�������p�ʋΎ҂������Ȃ����Ƃ����B

�@�������ď��a�����ɂ́A��t�s��͑����������̃x�b�h�^�E���I�Ȑ��i��тт�悤�ɂȂ����B

�@�@2�@�s���I�����̉萶�� top

�@����̎���

�@�s���{�s�O�ォ�珺�a�����ɂ����āA����ʂł́A�o��ߌ���s���ӎ��琬�̂˂炢�������Ăł��낤���A��t�s�ł͑S�s��Z�������݂Ă���B�吳��Z�i�����j�N�A�s���e���w�Z����ɓ������Đ�t�q�퍂�����w�Z�Ƃ����������l�O���O�l�̃}�����X�Z���������B

�@�Z���͎O�R�t���ŁA�l���ɕ����ꂽ�e���̊Ԃ̘A���ɋ�S���A�l�w�Z�Ԃ̑Η����𔖂����A�����ȓ��c��g�D���ċ�����e�����コ�����Ƃ����B

�@�������͂��Ƃ������쌧���{�s�ł������ł������悤�ɁA���ǂ͎������̑����Ȃǂɂ��ێ��͍���ƂȂ�A���a�O�i���j�N�ɑ�ꕔ���Ɨ����Đ�t��ꏬ�w�Z�i���A�V�h���w�Z�j�A�����������t��w�Z�i���A�{�����w�Z�j�A��O������t��O���w�Z�i���A���쏬�w�Z�j�A��l�����o�ˏ��w�Z�ɂȂ�A�l�Z�ɕ������ꂽ�B

�@�f���N���V�[�̕����Ɛi�w�M�̍��܂�̒��ŁA���w�Z�̐ݗ��������̂����̎����̓����̈�ł���B

�@�吳���N�A�]���̐�t���ƕ�K�w�Z�����i�����s����t���Ɗw�Z�ƂȂ�A���a��Z�N�ɏ��g���Ɉړ]�����i���A������t���ƍ����w�Z�j�B

�@�����w�Z�ł́A�吳��l�N�ɒ��˘H���i���g�h�V���l�h�̌��w���_�������ĊJ�݂����֓����w�Z���V�c���ɂ���A���N����Ɉړ]�����i���A��t�h�������w�Z�j�B

�@������l�N�A�O����S���̕����V�V�����g�ǍȌ���h�琬��ڎw���ĐV��t���ɐ�t�i���������w�Z���J�݂����i���A��t���������w�Z�j�B

�@���q����ł͂܂��吳���N�ɐ�t���q�Z�|�w�Z���V�h���ɊJ�݂��ꂽ���A���a���N���v�ԑy���Y����������A��t���؍������w�Z�Ƃ����i���A��t�o�ύ����w�Z�j�B |

��t���Ɗw�Z�@���a5�N���B

|

�@�����������Ƌ���E���q����E�����w�Z�Ȃǂ̊g�[�́A�����ɂ����閯�O�̗��j����ւ̓o��A����╶���̑�O���Ƃ����������Ɍ��������̂ɂق��Ȃ�܂��B

�@�܂����̍��́A�����w�Z�i�Ƃ��ɃG���[�g���w�Z�j�̓��w��Љ�I�ɂ����ƂȂ��Ă���A�`���̂��錧����t���w�Z�Ȃǂ͋���������{���z���邱�Ƃ��߂��炵���Ȃ������B

�@���̂��ߏ��w���ɑ����������̕��Q���_�����A�I�����@�ɓ��\��������l���l����������ȂǗl�X�ȍH�v�����݂�ꂽ���A�������Ă��ꂪ����̗]�n�ނȂǁA�ǂ���Ȃ��Ȃ����{�I�ȉ����Ƃ͂Ȃ�Ȃ������B

�@��t�Ɏ��R���炠��

�@�吳�f���N���V�[���ے�����悤�ȋ���E�̘b��Ƃ����A��@�̐�t�t�͕t�����w�Z������Ƃ��Ă���Ђ낰��ꂽ���R����^����Y���킯�ɂ͂����Ȃ��B

�@�t�����w�Z�ł́A�吳���i�����j�N�㌎����V�������C������ˊ݉q�厖�̉��ŁA�w��������E���\�̎��R�g�p�E����̎����ȂǁA���X�Ɋv�V�I�ȕ��@���J������A���H���ꂽ�B

�@�Ȃ��ł��l�܂��̓O���[�v�Ŏ��R�w�K���s�Ȃ킹��g���ʈ��h�Ɂg���ʈ��h��g�ݍ��킹��Ɠ��̎w���@���ďo�����ȂǁA�������S��`�̗��ꂩ�狳����@�̎��R��`������_�ɂ��������߂�ꂽ�B

�@�吳��N�㌎�A�S���t�����w�Z�厖��c�ɂ������˂̔������u��B�I�����߂��V�������R����A���k����K������w�ԁv�Ƒ�X�I�ɕ��ꂽ�����肩��A���̎��R����̎��H�͑S���I�ɂ����ڂ��W�߂�悤�ɂȂ�A�t�����w�Z�����N���J���鎩�R���猤����͐���������߁A����̊w�Z�Q�ώ҂������̂悤�ɑS�����炨�Ƃ��ꂽ�B |

���R����

��t�t�͕t�����w�Z�ɂ�������ƕ��i�B

|

�@�t�����w�Z�̋��t�����ɂ�錧���O�̏o���u�K�⌤��������s�Ȃ��A�吳���N�n�����ꂽ�@�֎��w���R����x�i���k��j�������͂��Ƃ��S���ɕ��y���A�H�c���Ȃǂɂ͔��k��x�����ł����B

�@���Ƃ��Α吳��O�N�Z����l�`��Z���A�_�ɋx�ɂ𗘗p���ĊJ�Â��ꂽ��܉R���猤����ɂ́A��l�Z�Z�����̉�����W�܂����B

�@�{���ʂɂ݂�ƌ��������Z�ܖ��A�֓��n���͐_�ސ��Z��A�Q�n����Ȃnjv�O�l�O���A���k�n���͏H�c�܌܁A�X��܂Ȃnjv��O�����A�����n���͎R���l�A�É��l�Z�Ȃnjv��l�O���A�����ʂ͔����ł���A���|�I�ɒ����ȓ��̎Q���҂������B

�@���J���Ƃ���H�̂ق��A�����a�ł̍u����ɂ͎��R����̗��_�I�㌩�l�Ƃ������ꂽ�����s�i���k��w�����j���͂��߁A��ˎ厖�̍u���A����ɐΊی敽�́u�n��̐��_�Ǝ��R����v�Ƒ肷��u��������A���̑�L�Ԃ͗����̗]�n���Ȃ������Ƃ����B

�@�G���w���R����x�ɂ͖����u�S�����R���王�@�җ��فv�Ƃ��ċ߂��̖��e�E���c���E�q�쉮�E�����i��������s�꒬�j�̎l���ق��Љ��Ă���B

�@���̂悤�ɐ�t�̕t�����w�Z�́A�吳���V����^���̈���̗Y�Ƃ��āA���̓ޗǏ��q�����t�͊w�Z�t�����w�Z�ɑ��A�����{�ɂ����鋳������̃��b�͂ƂȂ�A��@��ɋ�����������߂̉̐��͓V���������邩�̕����������B

�@�@�܃b�g�Z�[�@���̕@�䂩������Ȃ�A����ɐ��߂�Ə��A���Ȃ�A�\�������_�l�[

�@�@�Z�b�g�Z�[�@���������Ȃ��ŐL�ѐL�тƁA�����{�ʂ̎��R��`�A�\�������_�l�[

�@��t�s����ł͐�t���w�Z��l���i�o�ˁj�E�s�E�s��E�X�ȂȂǂ̏��w�Z�Ŏ��R����u�K��J����Ă���B

�@�吳��O�N�ɂ͐�t�S���̏��w�Z��l�Z�A�����O�������ł��������A�w���R����x�̍w�ǎҐ��͎O���ɎO�O�ꖼ�A�㌎�ɎO�㎵���ł���A���Ȃ��Ƃ���t�S�����̂قƂ�ǂ͍w�ǎ҂ł������Ƃ݂���B

�@���S�̏ꍇ�͍����Ă��������̎O�Z�p�[�Z���g�O��ł��邩��A��t�S�̔䗦�͂Ƃє����č����i�w��t������S�N�j�x��j�B

�@�w�ǎ҂̂Ȃ��ɂ͑O�o�̖@�w�m���˘H���i�i�̂����_�s���j�̖�������A���̒k�b�u���̌o�c���钆���w�Z�̎��R����v���w���R����x����ɍڂ����Ă���B

�@���˘H�͑吳��ܔN�ɂ͓V�_��Ŏ��R�c�t�����J�݂��Ă���B

�@��˂̒����i�����炭�w���R����^�`�x�j��ǂ�Łu��l�̎q�������R����̌b�ɗ����������������Ɂv���������t�֓]��������e����̉ƒ�w�|��̕A�u���R����ɑ҂v�Ƃ̗��R������g���Y�̉��l����`�ᔻ�k�b�Ȃǂ�����ɂ݂���B

�@�����̐�t���w�Z���͑S����������E�̏d�������[���Y�ł����i�吳��N���珺�a���N�܂ōݔC�j�A��O��t���w�Z�̗��j�Ɉꎞ����悵���Ƃ���邪���̐��������͎��R������x�����Ă����Ƃ����i���t�����w�Z�P������ǔ͐搶�k�b���O�Y�����j�B

�@�����ɂ݂�悤�ɁA���̍��ɂ́A�R����t�ɂ����s���I�A�s��Ȃ����̎��R�C���Ƃ������悤�ȕ��͋C�������āA���ꂪ�t�����w�Z�̎��R����̂ЂƂ̎x����ՂƂȂ��Ă����̂ł��낤�B

�@����E�Ƌ�����

�@��t�����͖�������i�ꔪ����j�N�ɐݗ�����A��������̐��i�҂̖�������͂����Ă����B

�@���̎������͂͂��ߐ�t�t�͊w�Z�̈�����ؗp���Ă������A����O�N��A���X���^�ɂɎ�������u�����B

�@���������Ƃ����͂ɐ��i���邽�߂ɂ́A���̋��_�Ƃ��āA��p�̌����̕K�v�����˂Ă��犴�����Ă����B

�@�����Ŗ�����ܔN�܌��ɂ́A��t���ʒ���l�Ԓn�̎؉ƂɈڂ�A�t�����Њق�݂��ĘZ���ɊJ�ق����B

�@���ꂪ�̂��̌����}���ق̑O�g�ł���B

�@��������̎��Ƃ̊g���A���Њق̐ݒu�ȂǁA�ƂĂ���؉Ɠ��ŏ����ł�����̂ł͂Ȃ������B

�@������ܔN��ꌎ�A�Վ�����ŐV���Ɏ��������t�����Њق̐ݒu�����c���������́A��t�������m�@���̋��M�V�ِՒn�ؗp�̋��A��ɒ��H�A����Z�N�O���v�H�A�ړ]�����B

�@�w��t�ɏ��L�x�i�����U�j�{�j�ɂ��A�u���@��̘[���M�V�ق̐ՁA�������C�̉��g���O�ɒ��߁A�߂���t�̑S�X���ቺ���ՂЁA��n����R�Ƃ��Đo�O���ނ����́A�����t���������y����t����t���Њق̌����Ƃ��v�Ƃ���A����߂Ċ��ɂ߂��܂ꂽ�n�Ɍ��Ă��Ă����B

�@�����������ɂƂ��Ă��̒n�����Z�̒n�ł͂Ȃ������B

�@�t�͊w�Z���������s��͔Ȃ��炱���Ɉړ]�V�z���邱�ƂɂȂ�������ł���B

�@�����ō��x�͈�@���̊��L�n�̕��������������A�������N�l���O�Z���ɋN�H���A�������ɏv�H�����B

�@���̌�A��t�����́A�����O�ܔN��t�������ƂȂ�A���l��N�ɂ͐}���ق��s�꒬�̋����Y��قֈڂ��A�����������F���Ɉꎞ�ړ]�A����ɋ����Y��قɈڂ�ȂǓ]�X�Ƃ����B

�@�₪�đ吳���i����O�j�N���ɁA���݂̋����ٕ~�n�i�����l���ځB������Ȓ��j��������ؗp���A��������V�z�����B

�@���a�O�i���j�N�A�V�c���ʌ��T�L�O���ƂƂ��āA�������ق̐V�z���v�悳�ꂽ�B

�@���a�O�N��ꌎ�ɏo���ꂽ�p���t���b�m�u���T�L�O��t�������ٌ��ݎ�|�v�i�w��t�������َj�x��j�ɂ��A��ق̎g���Ƃ��āu����ҏC�{���s�̒��S�@�ցA����U���̍n�Ƃ��āA�Љ��̒��S�Ƃ��āv�ȂLj�Z���ڂ��������A���z��͉���������яo���Ɗ�t���A����ɂ��̑��̊�t���ɂ�邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�ы��̕��@�́A���w�Z�������͖��������̈�Z�Z���̈���O�N�ԁA���w�Z�ݐE�҂͕ʂɋ��肷��Ƃ̂��Ƃł������B

�@���a�l�N��A�n���Ղ̌�A���ܔN�O��������H�����J�n���A��ꌎ��Z���A���������V���Ȃ��������ّ�u���ōs�Ȃ��A�Ȍ㌻�݂̌����ɉ��z�����܂ŁA�W��E�����Ȃǐ�t�s���ɑ������p����Ă����B

�@�����\�肵����K���Ă͎O�K���ĂƂȂ�A���ؓ�O��E�O��A���ؐ��܋㔪�E�O�Z�l�ł���A��u���̒���͎����l�ł������B

�@�����}���ق̌���

�@����A�����}���ق̕��́A�����͊E������ꂽ���̂ƁA��t���ōw���������̂ƂŁA�������i�ꔪ���l�j�N�ɂ́A�a���O�O��Z���A�m����܌O��������A������ώO�E�O�l�̉{���҂��������B�����O���N�x�ɂ͌�����Z�Z�~�̕⏕������A�Ȍ㏇�����z���ꂽ�B

�@�����l�Z�N�A�Ό��m���́A�ʑ����ɂ�n�݂��A�����ɓǏ��̎�����N���A�u�w�̂�����珑���ɐe���ށv�K����A�����悤�Ƃ����B

�@���l��N�A�L�g�m���͈�Z�Z�Z�~�̗\�Z�����Ă��̎��Ƃ��������ֈϑ������B�@���̍��ɂȂ�ƁA�����}���ق̗��p�҂�������ϓ�ܐl���x�܂ő����Ă��Ă����B

�@�吳�l�i����܁j�N�Z���A�u�ʑ����烒���y�X���j�Ń��L���j�V�e�K�i���{�ݕ��@�@���v�Ƃ������̎���ɑ��A�������́A�ʑ��u����̊J�ƒʑ��}���فE���ɂ̐ݒu�\���A�����}���ِݗ��̋c�_�������ɂȂ��Ă����B |

��t���}���ق̎����{����

|

�@�吳���N�A��t���c��͒m���ɑ��A�c���q�䐬���L�O���ƂƂ��Č����}���ق�ݗ�����悤�ӌ������o�����B�܂��R�쌒����ے����L�O���ƂƂ��Ă͐}���ِݗ��������Ƃ��K�ł���Ƃ�����ӏ���m���ɒ�o�����B

�@���̂悤�ȋC�^�̍��܂�̌��ʁA�悤�₭�吳��O�N�㌎�A�Վ����c��ŗ\�Z�Ă�������A�����ЂƂ̎��ƂƂ��Ă̌��c�͔͗т̑����Ƌ��ɁA�}���ِݗ��̎��Ƃ��X�^�[�g�����B�������������Y��ق̈ꕔ�����قƂ��āA�������}���ق����̂܂܌����}���قƂ��ĊJ�ق��邱�ƂƂȂ����B

�@�������L�O���ƂƂ��Ă̐}���ِV�z�܂łɂ́A�܂������Ȑ܂��o�Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�֓���k�ЂƁA����ɑ������a���N�o�ύ����ɂ��s�i�C�ɉ����āA���яd�Ȃ�m���̌��A���c�S�����Ð����ȂǂɃu���[�L���������A�ѕ����q���w����x�̒��Łu�D�̌`�������v�ƌ`�e�����}���ق̊����i�s�꒬�j�́A��Z�N��̏��a���i���O�l�j�N�܂ő҂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�������ɔz��ꂽ�p���t���b�m�ɂ��ƁA�g�ߐ����ێ��h�S�R���N���[�g�����K���ĂŁA���ؐ��ܓ�Z�E��Z�l���i��ꎵ�l���������[�g���j�ł������B

�@�n�Ӑm�H���X�̐v�ɂ���ёg���{�H���A���a���N��Z���N�H�A����N�Z���O�Z���v�H�A�H���Z���܁Z�Z�Z�~�ł������B

�@�㌎��Z���Ɉ��z�������A��ꌎ��Z���ɊJ�ق����B

�@���_�[���Ȑ}���قƂ��Ă̕��߂��炵������`���āA�����w�����͂��߈���܁Z�Z�`�Z�Z�Z�l���̐l�X�����ق��鐷���ł���A���ׂĖژ^�ɂ��ˎ����������߁A�}���̏o�[�W�͔�J���ނ̂Ă��ł������B

�@���Z���ɗ��������s�Ȃ��A��t�s�̎������k�O�Z�Z�Z�l�̊��s�s�Ȃ��A��ɂ͎l������̏Ɩ��ɂ���āA��t�s�̈�p�ɔ������p���т����点�Ă����B

�@�s���̍Ղ�ƔN���s��

�@��������吳�ցA�����ď��a�ւƁA����̐��ڂ͐�t�s���̓��퐶���ɐ������̗��ւƋ��ɖZ�����������炵�A�����̃��Y���ɑ����̕ω����Ă����B

�@�吳�E���a�����̌��X�̉������݂Ă݂�ƁA����Ɩ��i�݁j�̓��ɂ͕В��i�`���j�̌����_�Ђɉ������J����A���ƊW�҂�Ԗ��E�̐l�X�̎Q�w�҂����������B

�@��Z���͖{���ʂ̏\���s�܂��͋����䗅�s�A��Z���ɂ͌�Ȓ��ʂ̓�\���s�A�����ɂ���t�_�Ћ����̖����s���J����Ă����B�@����ɓ��Ɠ��͌�Ȓ��s�����i�������j�̉����ŁA�s�����s����Ȓ��ŊJ����A�����̏��l�̌Ăѐ����s���̍��z�̂Ђ������߂��B

�@��������̔N���s�����݂�ƁA�ꌎ�͌��U�ɍs�Ȃ��銯���L�u�̖��h������Ɏn�܂�A��t�_�Ћ����̏��Ք䗅�A��Ȓ��s�����̏��s�����ÌR���ւ̓��c�A�ɂ͈�א_���i���䒬�j��Ⓦ����i��Ȓ��j�̏��߂ɑ����̐l������o���Ă���B |

��t�_�Ђ̍�@���a�����B

|

�@�O���͐�t�����͂��ߊe�w�Z�̑��Ǝ��A�l���ɂȂ�Ɛ�t���E��@�R�E��ގ��E����̉h�����ւƉԌ��̐l�X���W�܂�B�O�����{�ɂȂ�Έ�ъC�݂������߂Ƃ��āp�т̊C�݂Œ����낪�͂��܂�B

�l����������܌�����܂ł́A��t�����Ղ���t�_�Ђ̋����ōs�Ȃ��A�����̐l�X�̎Q�q������A�l�X�ȍÂ����s�Ȃ�ꂽ�B

�@�����ɂ͉����i�����꒚�ڂ̈ꕔ�j�̔���_�Ѝ�ɐl���o�A��ܓ��ɂȂ�ƈ�т̐�Ԑ_�Ђ̍炪����ɍs�Ȃ���B

�@���̓��͎��Έȉ��̎q�ǂ��͕K���Q�q���镗�K������A�Q�w�q�̎G���͐_�Ђ𒆐S�ɐ��S���[�g���ɂ�����сA��т͘I�X��������ŁA������E�L���M���X�E����E���Ȃǂ̔��萺�ʼnĂ̕��������������o�����B

�@�Վ���Ԃ��^�]����A�_�Ђɋ߂������d�Ԃ͂������߂̖����ƂȂ����B

�@���̍�����C�݂ɂ͊C�����̐l�X�����ɂ���ނ�A�����ɂȂ�ƈ�Z��������ڂ܂ł̐�t�_�Ѝ炪�Ă̍ō����ŁA��t���q�̈ӋC�������������̂ł���B

�@��t�́g���炾��Ղ�h�Ƃ��Ēm���邱�̍�͎s���̉Ă̍Ō�̍s���ł������B

�@�܂肪�I���Ƃ悤�₭�ĂɏI�������A�����������悤�ɂȂ�B

�@�g���炾��Ղ�h�ƌĂ��悤�ɂȂ����͖̂����������ŁA�{���́g���ۍՂ�h�Ƃ��g���܂�h�Ƃ��Ēm���Ă����B

�@��������ɂ��Č��݂ł͂����ԗl�q���ς��Ă��܂������A�吳���珺�a�����ɂ����Ă͐���Ȃ��̂ł������B

�@�܂�͑O���̔�����ܓ��̖�A�_�`�i�݂����j�Ɍ䍰�i�݂��܁j�ڂ��̍s��������A��Z���ߌ�ꎞ�A��g�i�ق��j�E���ہE�_�`�̏��ɗ��g�݁A�����E��k����E�ʒ��E�V���i���݂̕x�m���j�E��Ȓ���n�䂵�A�s�꒬�̌䉼���i�������j�ɓ���B

�@��Z���Ɂu���l����v�̍s�����s�Ȃ��A�_�`�����쒬�̎�҂ɂ���Ċ��쒬����n���i�Ƃ���j���A����ɊC�����˂�����A�㗤����Ƃ܂������䉼���A��B

�@�Ō�̓����ɂ͐_�`�͌䉼������s�꒬�A�{����n�䂵�A�@�������ꏄ���A�{�Ђ֊Ҍ䂷��̂ł���B

�@�_�`���R�傩��Ҍ䂷��͖̂钆�̈�ꎞ������ł��邪�A���ɂ͌ߑO�ɂȂ邱�Ƃ�����B

�@�Ҍ�̍ہA�R��O�ł͖�O�̎�҂Ɛ_�`���̓��Ԃ̊ԂŐ_�`���R��ɓ�������Ȃ��ʼn��������A�Ō�ɐ_�`������O���֍��肵�A�k���ɂ���Ēʂ��Ƃ����s��������A�R��O�ł̎�҂̂Ԃ����肠���p�͍Ղ�̍Ō�̍s���Ƃ��đs�ς��̂��̂ł������B

�@��t�_�Ђ̍�ɂ͋ߋ��ߍ݂���������̐l�X���W�܂�A�ƁX�̌���ɂ͌�_�����邵�A��a������䉼���܂ł̓��̗����ɖ�X���o�ĂЂ��傤�ɓ��₩�ȍՂ�ł������B

�@��t�_�Ђ̍Ղ肪�I��ƏH���������A�㌎�ܓ��͓o�n�_���i�o�ˁj�̍�A�����w�Z�̊w����ւ�����A�ꁛ���ɂ͖{�~���E�{�h���i��������{���j�̂�����s�Ȃ��A��ꌎ�ɂȂ�ƓS���A���̑n���L�O���ɑ����ď��������s�Ȃ�ꂽ�B

�@��ɐ�t�_�Ђ̔[�ߋՔ䗅�i���ƂЂ�j�A�N�̐�����������ܓ��ɂȂ�Ǝs�꒬����{���ɂ����č̎s���J����A�А��̂������萺���l�X�̋C���������Ĉ�N���I�����B

�@�s���̍s�y

�@���݂̐�t�s�̊C�݂̏�Ԃ���͑z�����ł��Ȃ����A�吳�`���a���ɂ́A����̑D���i�ӂȂ��܁j��̂����肪�ꕔ�����n�ƂȂ��Ă��������ŁA���������琶�l�i�����͂܁j���܂ł̊C�݂̂قƂ�ǂ́A�����ǂ��蔒�����̕l�ӂł������B

�@��̌��݂̒ʏ̐�t�X���ƍ�����Z�����̐��������̊C�ݐ�����������A�C�͐�t�s���ɂƂ��Ă����Ɛg�߂ȑ��݂������̂ł���B

�@����A���܂͏Z���H��p�n�Ƃ��ĊJ������Ă��܂����u�˂��n��͂܂����J���̂܂܂ŁA�R�ь��삪�Ђ낪��A�r������_�݂��Ă����B

�@�܂��ɂ��̎����̐�t�s��́A�J���ɉ�����Ȃ����R�ɖ����Ă���A���g�ȋC��Ƃ����܂��āA�s���̓��퐶���̈Ԉ��E�������̏�ƂȂ��Ă����Ƃ����悤�B

�@��t�s��ɂ́A�Â����炨���炭�ߍ]���i�ȂǂɂȂ���āA��t���i���������Ă����B�]�ˎ���̕��v�N���i�ꔪ�Z��`�Z�l�N�j�ɏ����ꂽ���̂ɐ�t���i�̔o�傪�c����Ă��邪�A����͑吳���珺�a�ɂ����Ă̔��i�Ə��X�������Ă��邪�A�Ƃ����ꂱ��甪�i�́A��t�s���̎��R�ɐe���ސS�̂�����ł������B

�@���āA���̐�t���i�Ƃ́A�u���@�̏H���v�u��t���̔ӏ��v�u�勴�i����勴�j�̐����v�u�H�ߏ��i�������j�̖�J�v�u���P�Y�i����C�݁j�̋A���v�u�����i�ٓV���j�̕��v�u���c�i�t���̏M�c�r�j�̗���v�u�o�˂̗[�Ɓv�̔��ł���B

�@�������琶�l�܂ł̊C�݈�т́A����ł����₩�ȊC�l�������̂ŁA�Â�����L�ނ̗{�B���s�Ȃ��Ă����B

�@���������֗��ɂ���A�����d�Ԃ��J�ʂ���ƁA�����ɓ������ʂ���̍s�y�q������悤�ɂȂ�A������E�C�������N�Ƌ��ɐ���ɂȂ��Ă����B

�@�l�����{���璪����̃V�[�Y���ɓ���A������Z���́g�l�J���h�ŁA�C�������n�܂����B

�@�l�o�̑����V�[�Y���ɂ́A��t�X�ǂ��G�ߓd�b��݂��A�l�ӂɂ͊ۑ���g���O���̏�ɔ[���䂪�����ƕ����̂ł���B

�@��t�C�݂ɂ������[����g���{�h�́A�C��w��O�Z���[�g�����̞����������A�L����Z�Z�Z�������[�g�����������B

�@�C�����q�́A�吳���ɂ͈�����S�l���x���������̂��A���a���ɓ���Ɠ��j���ɂ͈ꖜ�l�A���ʂ̓��ł��O�Z�Z�Z�l�ɒB���A��������C�݂ɋ߂������d�Ԃ̉w����l�ӂ܂ŁA�l�g����ڂȂ��Â����B |

�o�F�C�݂̊C������@���a3�N���B

|

�@��ъC�݂ł́A�C�݂��牪�����ւ��Ă���n��̗��ق��h���̋q�œ��킢�A���X�̕��w��i�̕���ƂȂ����B

�@�s��ɂ�����勴�̂�����ɂ́A�쉈���ɒދ�X�E�ݑD��������ł����B��������D�ŃV���M�X�E�n�[�E�X�~�C�J�ނ�ɏo������̂��s���̑傫�Ȋy���݂ł������B

�ɍ����r���𗧂āA�A�I�M�X�ނ���y���ޕ��i���悭�݂�ꂽ���A���ł͎p�������Ă��܂����Ă̕������̂ЂƂ��܂ł���B

|

��t�J�{800�N�Ձ@�{��t�w�O�̊��}�A�[�`�B

��t�J�{���S�N��

�@�u�ܖ��̎s���������đ҂������ꂽ�A�c�тɗx���t�J�{���S�N�̍Ղ́A���悢�捡������ߑO�㎞����A��t�_�Ђ̐_�O�Ղɂ��A�ܓ��Ԃ̏j��̂ӂ��͂�������v�i�w���������V���x�j�B |

|

�@�吳����i����Z�j�N�Z������A��t�J�{���S�N�Ղ̖������������B

�@�厡���i����Z�j�N�Z������A��t��d����@��ɏ��z���A��ŏ邩��ڂ��Ă��甪�Z�Z�N���j���Ă̑�C�x���g�ł������B

���Ă̎s�����z����A��t���̎�s�Ƃ��Ĕ��W���A����Ɏs���̔��W������Ă̈��f�����X�g���[�V�����ł��������B

�@�L�O�Ղ̎��s�ɓ��蔪�S�N�Ջ��^���������A�s������ꖜ��Z�Z���~�܁Z�K�A�s�O����l�܁Z�~�̊�t���W�܂����B

�@���^���Ís���ƁA�����ȋ��^�s���͉E��̕\�̂Ƃ����ł���B

�@�j���͋L�O�Ղ�L�Ӌ`�Ȃ��̂ɂ��A�s���ɐ�t�̐̂�m�点�悤�ƁA��t���Ɋւ��鎑�������{�Y���i�w�����ߕ����x�ȂǂŒm��ꂽ����Ɓj�ɒ��A�r�F���˗��������̂ŁA�u��t���v�u�o�w�v�̓����㉉�����B�@��t�w�E�{��t�w�O�ɂ̓A�[�`�������A�s���e�˂ɂ͍������f�����A���u�Ô�s�w�Z�̔�s�@�����ō�����s���݂��A���s���s�������Ђ낰���A��t�s���͑卬�G�ł������B

�@�Ղ�̌ܓ��Ԃ́A��t�w�œܔ��l�Z�l�A�{��t�w�ňꖜ�܌܁Z���l�̏�q�𐔂��A�����̕��Ϗ�q���ɂ���ׂĂ��ꂼ��ꖜ��Z�Z�Z�l�A�܁Z�Z�Z�l�������A��Ԃ̑������s�Ȃ�ꂽ�B

�@�܂��ɐ�t�s�����Ă̈��x�[�W�F���Ƃł������B

�@�����Ɛl�������

�@�吳���珺�a�ɓ����Čo�ϕs���͂��������[���ƂȂ�A��t�s�₻�̎��ӂł��l�X�ȎЉ�^�����N���Ă����B

�@���a���i���j�N�ɂ͐����i�s���B���݂͎ᏼ���̈ꕔ�j�ŏ���l�g���������A�n��ɑ����엿�̍팸��v�����铮��������A���_��t���A��J�_�}�̉����āA��Z���قǂ̑���_���}���������ꂽ�B

�@���a�O�N�ɑS�_��t���A�ɏ��������x���ɂ́A����i������j�x���E�s���i���j�x���E�s�x�����݂���B

�@���̎��A�X�ȑ��ł��x�������̓������n�܂��Ă����B

�@���a��N��鑺�Œn����x���������̏��엿��Z�~���甪�~�ɒl�グ�����Ƃ���A�g�����͏��엿�ؔ[�A���ؐؓ|���A�n��E�����⏬�슯�ւ̏������܂ވ�܁Z���̃f���ȂǂőR�A��������~�l�Z�K�ɂ܂������Ă��܂����ƕ�ꂽ�B�܂����̐��x���͑S�_���A�̑��ŁA�Ɖ��ŁE�ל��łȂǂ̈��ʼn��p�̂��ߔ_�����ȂǑ�O�I�������܂��N�����K�v����Ă���A������Ă���B

�@���a�l�N����i���Ă͂��j���ł́A����n��グ�A������֎~�̋��ɏo���n��ɑ��A�s��E��x���̑�O������@�쓬���Ő킢�A����l�̍k�쌠���m�����Ă���B

�@�_�����݂̂Ȃ炸�s�s���ɂ����Ă��A�����h�q�I�ȓ���������Ђ낰��ꂽ�B�d�����l�����^���Ȃǂ����̂ЂƂƂ����悤�B

�@�吳�����ɁA���ˁE�D���Ȃǂ���n�܂�A��t�s�ɂ��y���̉^���́A�����ǂ̉���������Ĉꎞ�����܂������A���a���N�ɍĔR�����B

�@��t�s�̈�ʎ��v�҂��d�����l�������������������A�ψ��l�Z����I�o�A�˕ʖK��ɂ�鏐���^���A�����̓����s�[�A�����ɂ�鐢�_���N�Ȃǂ̑��l�Ȏ�i�ɑi���A�����}�E�Ж��}�E�J��}�̓}���Q���Ȃǂ��݂āA���ɓ����d����t�x�Ђɗv���̈ꕔ��F�߂������B

�@���̂ق�����͂�₳����A���A���a��N�t�A�����ʐ^�ىH�ߊقʼnf������҈ꖼ�����ق��ꂽ�̂ɒ[���āA�]�ƈ��ܖ����S���f�{���̉������o�c�҂ɂ��̕��E��v�����鑈�c���N���Ă���B

�@���N�Ăɂ͐_�����̈ꐻ�X���]�ƈ����A�S���{���X�]�ƈ��g���ɉ������āA�ސE�蓖���̑��̑ҋ����P�ɂ��ėv�������o���A�X�g���C�L�ɓ������L�^�������i�v�z����j�B

�@�w�������̓����������ƂȂ����B

�@���a�Z�N�����w�[�������V���x�́u��t������Ƃ��鋤�Y�}�̔��o�A���w���ȉ��܁Z����匟���v�ƕ��B

�@��t��吶�������d�S�E���S�@�ɂ̐E����Ƌ��ɕs��������z�z���A�����ȂǂɘJ���g����������Ă��A�Ƃ��������ł������B

�@���ŏ��a���N�ɂ��u��t���̋��זE�A�����I�Ɍ����v�Ƃ��������������N�����ꂽ�B

�@���N�Z������������ے��̐w���w���̉��ɃA�W�g���}�P���āA�܂���w�����������u��t���Ɉ��v�i���j�s���Ȃ�撲�v�ׂ��s�Ȃ��A������肪����ɂ���Ɍ������g�債�A�����ɕ�����܂ތv��l���̏��ނ���t�����ǂɑ���ꂽ�B

�@�ނ�͊e�N���X���ƂɃL���b�v�����߁A���T����t�s�̈��H�X�ő�\�҉�c���J���A�@�֎��w�Ԋ��x�̔z�z�Ȃǂɏ]�����Ă����Ƃ����B

�@��������������{���Y�N�����Ƃ̘A���Ȃǂɂ́A�Ȑ��p�X�𐔖������ċ��ʂɎg�p���A�e�l���y���l�[���������A�W���W��Ԃ������̂ɈÍ���p���Ă����Ƃ���ꂽ�B

�@�ނ炪�g�R����t�h�ɂ����āu�R���̐ԉ��ɑS���͂𒍁v�������Ƃ́A�Ƃ��ɒ��ڂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�@��t�s�ł͔��o���₷���Ƃ����̂ŁA�l�X���̌R���ɓ��������邱�Ƃɂ��A���ƂɊO�o���ɘb�������Ă͂���ƂȂ����h�ɘA�ꂱ��Ő�E��`���s�Ȃ����̂��Ƃ����i�Љ�^���ʐM�j�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|