|

****************************************

Home 其の一 其の二 其の三 其の四 其の五 付録

三章 近世的秩序下の千葉

1 江戸幕府の支配

家康の入国/大巌寺を保護/徳川家臣団の配置/市域村村の検地

2 市域の藩領

生実藩の成立/生実藩の検地/森川重俊の殉死/佐倉藩領の成立/佐倉藩領の村々 |

四章 農村と港町

1 村々の生産活動

生産性の低い谷田/星久喜村の年貢/変動する年貢高/さつま芋の試作地/芋作りの村々/漁村と漁場/丹後堰の開削/穴川二〇町歩の開発

2 港町千葉の発展

佐倉藩の外港/幕府公認の港/寒川湊の役割り/佐倉炭と千葉木炭商人/農村としての千葉町/町場の発達と人 |

三章 近世的秩序下の千葉 top

1 江戸幕府の支配

家康の入国

天正一八(一五九〇)年四月下旬、小田原城包囲の態勢の整った頃、豊臣秀吉は徳川家康と相談して、武蔵(むさし)・下総(しもうさ)・上総(かずさ)等の北条方の諸城を攻略するため、浅野長吉(長政)・木村常陸介および家康の武将本多忠勝・鳥居元忠・平岩親吉をつかわした。

さらに家康の武将内藤家長・酒井家次もこれに加わり、五月一○日家長は下総国印旛郡臼井城を、家次は同佐倉城(本佐倉の旧城)を攻略した。

家康が武蔵の江戸城を収めたのはこれよりも早く四月二二日である。

おそらく寛永〜寛文年間(一六二四〜七三年)の著述とみられる『房総治乱記』や、享保一一(一七二六)年頃の成立とみられる『関八州古戦録』の記すところによれば、両総地方(この記載には常陸国も含まれる)はたちまちにして徳川方の派遣軍の席巻するところとなり、「家康の御威光には、一日の中に五十の城落となる」という情況であったという。

しかし、はたして両総の諸城はわずか一日で落城してしまったのであろうか。

今後、徳川軍の進攻に対する、個々の城の対応ぶりを、あらためて検討する必要があろう。

ともあれ豊臣・徳川方の強力な軍事力の前には、両総の諸城の邀撃(ようげき)力はあまりにも弱小であったことは否定できない。

さて一方、豊臣・徳川連合軍に包囲された小田原城はついにもちこたえることができなかった。

この年七月五日、北条氏直は城を出て自殺し、翌六日片桐直倫(且元=かつもと)・脇坂安治(やすはる)、家康の武将榊原康政らが、小田原城を受け取った。

ここに関東の覇者北条氏はあえなく没落した。その結果、秀吉は小田原攻略の論功行賞として家康に北条氏の旧領である関東諸国を与えた。

家康はいわゆる“江戸御打入り”と共に関東各地に直属家臣団を分封したのである。

これより先、小田原落城以前の五月二三日、家康は下総国生実(おゆみ)郷の大巌寺安誉(あんよ)上人に対し、次の書状を発している。

| 当表(とうおもて)出陣につき芳翰(ほうかん)ならびに一折到来、遠路殊に怡悦に候、委細は使いの僧演説(えんせつ)有るべく候、 恐々謹言。(『千葉県史料』中世篇、県外文書) |

この書状は大巌寺安誉上人が小田原出陣中の家康に対し「芳翰ならびに一折」を贈り、家康の労をねぎらったことに対する家康の礼状である。

大巌寺を保護

よく知られているように、龍沢山(りょうたくさん)玄忠院大巌寺は下総国生実(おゆみ)郷(現在は大巌寺町)にあり、近世一〇〇石の寺領を有し、関東一八檀林(だんりん)に属する浄土宗の名刹であった。 開祖は道誉、二世は右の安誉で、天正二(一五七四)年法嗣(ほうし)をついた。 なお、生実・臼井両城主の原式部大輔胤栄は、深く安誉上人に帰依し、天正五年五月二一日には大巌寺の寺領・屋敷などに対する安堵状を発している。

原胤栄は小田原決戦となるや、千葉氏の一族と共に小田原城に籠城した。

安誉上人は胤栄に対してしばしば小田原城を出るよう勧告し、家康に対しても胤栄が投降する場合には庇護をたのみこみ、家康もこれを諒としたという。

この書状は、大巌寺安誉上人と家康との間にそれなりの深い交渉があったことをはっきり示すものである。

家康と大巌寺との関係については、この家康の礼状が発せられた直後の天正一八年五月二五日、家康が秀吉の武将の市橋兵吉長勝にあてた書状に、「其の他御在番、御辛労(しんろう)察し入り候、よって大巌寺の儀、田舎に於て我等本寺の事に候間、諸事御心付け頼み入り候。……」(『徳川家康文書の研究』)とあることによっても知られる。

市橋は秀吉の武将で、すでに小田原落城以前に下総方面に軍をすすめ、五月には大巌寺のある生実を攻略し、その守備の任にあたっていたと察せられる。 |

大巌寺山門

|

さて、前述の家康の礼状が大巌寺へ発せられた五月二三日には、家康の武将はすでに下総の諸城を攻略しているから、大巌寺付近もその勢力範囲に入っていたものと考えられる。

ついで家康は、同年七月大巌寺に対して次のような禁制を発している。

禁 制 大巌寺

一、軍勢甲乙人等濫妨狼藉の事

一、放火の事

一、殺生の事

一、当寺ならびに門前百姓等に対し、非分の覿申懸ける事

一、竹木截用の事

右の条々堅くこれを停止せしめおわんぬ、若し違犯の輩あるに於ては、たちまち厳科に処せられるべくもの也

天正十八年七月 日

(家康)

御判 |

これは家康が、大巌寺を保護するために発した禁止事項で、すなわち軍勢の乱暴・放火・殺生、寺および百姓に対する非儀(法にそむいたこと)の申しかけ、竹木の伐採を禁じて、同寺を保護したもので、もしもこれを犯すものがあれば、きびしく処罰を加えると結んでいる。

この禁制は「七月 日」とあるだけで、日付が不明である。

しかし同月一八日には家康は「下総国生実大巌寺領ならびに屋敷等の事、右先規のごとく領掌相違有るべがらざる者也、仍(よ)ってくだんの如し」(『千葉県史料』)という寺領安堵状を発しているから、おそらく右の禁制も、この寺領安堵状とほぼ同時に発せられたものと考えられる。

家康の大巌寺に発した文書は、彼が八月朔日(ついたち)のいわゆる“江戸御打入り”以前に、すでに下総周辺にその勢威が深く浸透していた、何よりの証拠となろう。

慶長一八(一六一三)年徳川家康の権威により、彼の東金鷹狩りのために突貫工事でつくられた御成街道は、現在でも船橋から千葉市中田町あたりまでを、地図上でほとんど一直線にたどることができる。

|

御茶屋御殿跡

周囲に土塁と空濠をめぐらしている。(御殿町)

|

御成街道(金親町)

|

その時の家康の休憩施設のひとつである御茶屋御殿跡(御殿町)をみると、周辺は現在畑になっているが、敷地の周囲を深さ二間(約三・五メートル)の堀で囲み、入口もカギ状の土塁を配置するなど、工事の速さとあいまって家康の勢威をしのぶことができる。

家康は特に鷹狩りを好み、入国後、政情が安定すると、忍・鴻巣・戸田などの埼玉県南部一帯や、葛西・千葉から佐倉・東金にかけての地方にしばしば鷹狩りにでかけている。

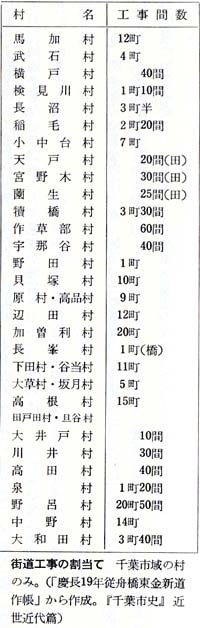

家康の房総方面への最初の鷹狩りは、慶長一九年一月のことである。 すなわち、御成街道の工事が始められたのは、前年の一二月一二日からで、翌年正月七日には完成したとしう超スピードの工事であった。 厳密には工事期間についてはなお検討を要するであろうが、いかにも家康の権威を象徴的にものがたる突貫工事にほかならない。 慶長一九年の「従舟橋(ふなばし)東金新道作帳(つくりちょう)」(古田公平家文書)によれば、この御成街道を東金新道と袮している。

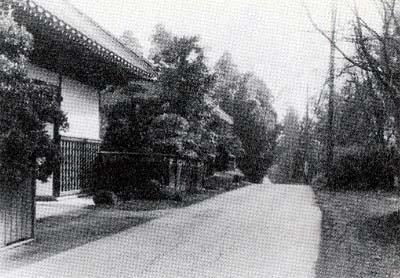

さて、この帳面によると、船橋から東金まで約三七キロにおよぶ新道建設に際して、佐倉藩主土井利勝の指示により、沿道周辺の九二か村の村々が工事に動員されており、この史料にはその村々の村高と、分担した工事間数および名主名が記されており、橋の工事があった場合には特に橋の表示もなされている(『千葉市史』史料篇2、近世)。

なお、村高と工事間数の関係ははっきりしないが、新道と村の位置等は関連したものと思われる。

この表に、千葉市坡の村々の工事分担を明らかにするために、この「作帳」にみえる東金街道の割当間数を村別にかかげておこう。

さて、この「作帳」の表題にある三人の役人名、栗原権兵衛・山内助兵衛・野村彦太夫のうち、野村は徳川秀忠に仕え、寛永二(一六二五)年には東金領・千葉領の代官をつとめ、秀忠が東金御殿に鷹狩りにきたときは御茶屋経営をつとめている(『新訂寛政重修諸家譜』)。 左の新道工事=御成街道の工事着手と共に、将軍の休憩・宿泊施設として船橋・千葉・東金にそれぞれ御殿が建設された。

船橋御殿は現在の東照宮(船橋市本町四丁目)周辺、千葉御殿は前述の「御茶屋御殿跡」といわれている現在の御殿町に、東金御殿は現在の県立東金高校の地に建てられた。

さて家康の東金鷹狩りは、慶長一九年一月九日から同一六日までのあいだ、東金に滞在して行なわれた。 獲物として鶴など多くの収獲があった。

家康が東金に来たときは、たまたま同年一〇月三日家康が大坂征討の令を発した(大坂冬の陣、一二月二〇日和議)九か月ほど前のできことであった。

しかし、家康の鷹狩りを目的とした東金来遊は、額面どおりにうけとめてよいのだろうか。

ちなみに東金には、天正一八(一五九〇)年家康の関東入国と共に、本多正信に属する「上総七〇騎」と呼ばれた一団を配置している。

この一団はかって三河国(愛知県)加茂郡高橋に住んでいた者を中心としたので高橋衆とも呼ばれた。

この事情からみると、家康は関東入国以来、東金を東上総(ひがしかずさ)の土豪勢力のひとつの拠点として重視していたことは間違いなく、東金新道=御成街道の建設をたんに平和的なものではなく、軍事的な側面からとらえる必要があるかもしれない。 |

街道工事の割当て

千葉市域の村のみ。

(「慶長19年従舟橋東金新道作帳」

から作成。『千葉市史』近世近代篇)

|

徳川家康団の配置

徳川家康の新領国である江戸をとりまく関東は、当初からけっして安泰であったわけではない。

すなわち安房館山に里見義康(四万石)、常陸太田に佐竹義重(五三万石)、同江戸崎に芦名義広(四万八〇〇〇石)、上野沼田に真田昌幸(二万七〇〇〇石)、下野宇都宮に宇都宮国綱(五万石)、同皆川に皆川広照(一万三〇〇〇石)、同那須に那須資晴(八万石)、同那須衆などの旧族大名や豪族が蟠居(ばんきょ)していた。

彼らはすでに豊臣政権に帰服していたから、ただちに家康に抵抗することはなかったが、形式的には徳川氏と対等の立場に立つ秀吉傘下の大名であった。

一方、関東周辺に目を向けると、越後の上杉景勝や、家康の旧領五か国に封ぜられた豊臣系大名が、ちょうど関東を包囲する体制をつくっていた。

従って、家康の関東一円に対する直属家臣団の配置は緊急を要し、いちじるしい軍事的緊張の中で断行された。

こうした情勢の中で、家臣団の知行割の基本方針は、まず後北条氏の支城とその城付地(城に直接付属している領地)に、のちの譜代大名の前身である一万石以上の上級家臣とその与力(付属の部将)を配置し、一万石以下の家臣は、徳川氏の本城である江戸の城付地にあたる武蔵・伊豆・相模・上総・下総などの諸国に集め、徳川氏の蔵入地(くらいりち、直轄地)もそれと同じ原則にしたがった。

つまり、家康の直属家臣団の知行割に際しての基本方針は次の二点てあったとされる。

(一)徳川氏の蔵入地を江戸付近に集中すること、

(二)家臣団の配置に当たっては、小知行取(下級の旗本)を江戸付近、せいぜい江戸より一夜泊りの範囲内に置き、大知行取を遠方に配置することであった。

両総における配置をみると、三河譜代の最古参であり、かつ三人衆の一人である本多忠勝を上総大多喜(一〇万石)に、あるいは鳥居元忠を下総矢作(佐原周辺。四万石)に配置しているのは、まさしくきびしい情況に対する軍事的布石のあらわれである。

また古河(こが、茨城県)に小笠原秀政(三万石)、関宿(せきやど)に松平康元(はじめ二万石、のち四万石)、佐倉に武田信吉(家康の五男。四万石)の配置等に端的に示されている。

しかも家康のこのような家臣団配置は、たんなる思いつきではなく、在地の情況分析をとおした高度な視点からの軍事的・政治的対策であったといいうる。

ところで、千葉市域はいうまでもなく、元々豪族千葉氏の最大の拠点であった。

しかるに千葉氏の内部分裂により千葉城は一五世紀のなかばに落城、焼失のうき目をみた。

前述の通り、その本宗の胤直(たねなお)系千葉氏は下総国内を転々として小城を設けていたが、やがて輔胤(やすたね)のとき、本佐倉根古屋(もとさくらねごや)に築城した。

以上の歴史的経過から、かっての千葉氏の本城であった千葉は家康の上級家臣団配置の拠点からはずされ、佐倉が家康の布陣の重要拠点とされたのである。

たしかに佐倉の要地としての評価は否定しないが、家康が千葉を布陣の拠点からはずして佐倉にこれを定めたのは、何といっても佐倉の地が千葉氏以来の在地領主制の伝統がこの地に深く根ざしており、兵力の結果が容易であったということによるものであったろう(木村礎氏による)。

なお、両総地方は江戸に近接し、きわめて重要な位置にあったから、江戸のお膝元にくみこまれたことはいうまでもない。

従って近世房総の宿命的な政治的位置、歴史的環境等からみられる支配の構造的特質としては、徳川譜代家臣団の配置と小藩割拠、下級直臣団である旗本知行と代官支配地(幕府直轄領)等の犬牙(けんが)錯綜、領主の交代の激しさなどに象徴的に示されているといえよう。

その結果は、とかく村方農民の苦痛を招くことが多かったのである。

もっとも、それらのなかにあって、生実(おゆみ)藩(森川氏。一万石)のように、寛永四(一六二七)年以来、幕末にいたるまで、森川氏が歴代襲封した例などもみられるが、これはむしろ例外といわねばならない。

市域村々の検地

徳川家康は関東入国直後、巧妙な家臣団の配置策の実行とあいまって、領国の正確な土地台帳をつくるための検地を強力にすすめていった。

すなわち、家康は、関東に移ると同時に伊豆から検地をはじめ、その翌年から武蔵・両総地方や相模その他の諸国に順次これを及ぼしていった。

秀吉が天正・文禄年間(一五七三〜九六年)に全国的に行なったものを太閤検地という。

これはまさしく近世の石高制の基礎を築いたものといえよう。

その内容をみると、一歩を六尺三寸四方と定め、三〇〇歩を一反として田畑の石盛を定め、田畑の品等を上・中・下・下々に分け、土地の標準生産高(石高)を算定した。

関東入国後の家康の検地も、太閤検地の原則を採用していることはいうまでもない。

天正一九(一五九一)年に行なわれた下総検地は、同年二月から翌二〇年(文禄元年)九月にかけて、ほぼ下総の西部から東部へというコースで行なわれている。

すなわち江戸に近い印旛郡から香取・匝瑳(そうさ)・海上(うなかみ)郡へと月を追って実施され、二〇年には西北の葛飾郡に及んでいる(川名登・堀江俊次氏の研究による)。

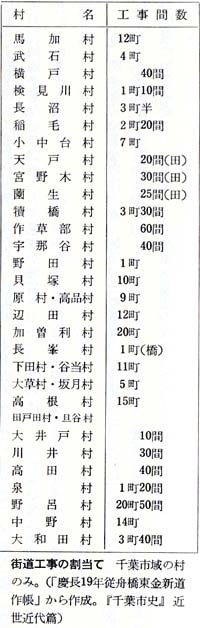

さて、千葉市域の場合、平川郷(平川町)に天正一九年の検地帳がみられる(『千葉市史』近世近代篇)。

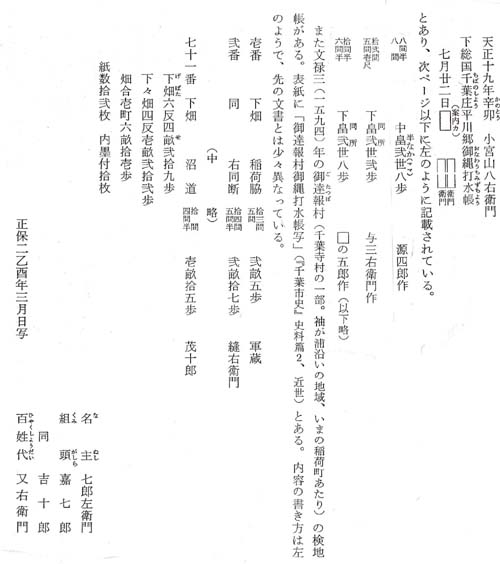

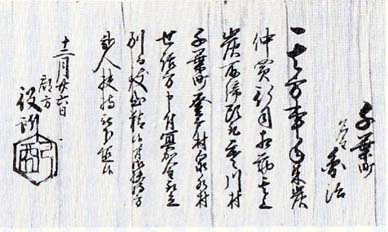

まず中表紙には、 |

平川郷の検地帳 右が中表紙。

(平川町町内会蔵)

|

|

(下は右上の原文を活字化したものだが、横書きにできないので、本の61-62ページをそのままコピーした)

|

この検地帳の記載をみると、実施の月日・代官役人名・案内者の名などが表題に記され、内容は、それぞれにみられるように、番号、小字、耕地のたて・よこの長さ、等級、面積、名請人(なうけにん、耕地の保有者である百姓名。高請人・竿請人ともいう。検地にあたり、耕地の所持者として領主に認定され、検地帳にその名を記載された百姓)が記されている。

少なくとも、右の二つの検地帳の記載例をみると、分付の記載がみられないこと、畠の等級はほとんどが下畠が中畠であることが注目されよう。

要するに検地帳は水帳・竿帳・縄帳などとも呼ばれ、近世において検地の結果を一村毎にまとめたものにほかならない。

普通、検地帳は二冊作成され、一冊は勘定所(奉行所)、一冊はその村の名主が保管した。

いうまでもなく検地帳は、封建支配の基礎帳簿、年貢収納の土地台帳としてきわめて重大なものであった。

2 市域の藩領 top

生実(おゆみ)藩の成立

先にみたように、徳川家康は、関東入国と同時に江戸を権力の中心とし、家臣団の知行割(ちぎょうわり)を実施しているが、その一環として西郷弾正左衛門家員(いえかず)が天正一八(一五九〇)年八月一九日に下総国生実に五〇〇〇石で配置された。

これはまさしく生実の近世の幕明けと理解できる。

西郷家員は三〇年後の元和六(一六二○)年九月に新しく置かれた安房東条藩(鴨川市内)の藩主として移封した。

生実はそのあとしばらく幕領となり、代官は高室金兵衛、ついで八木治郎右衛門であった。

寛永四(一六二七)年、森川重俊が譜代大名となり、新たに設けられた生実藩の藩主となった。

『新訂寛政重修諸家譜』は、重俊について次の通り記している。

長十郎、内膳正、出羽守、従五位下、森川金右衛門氏が三男。母は大村越前守某が女。天正十二年生る。

慶長二(一五九七)年ははじめて台徳院殿(秀忠)に拝謁し、御傍に勤仕す。

時に十四歳。五年上杉景勝を御征伐として下野国宇都宮におもむかせたまひ、それより真田昌幸を御退治あるべしと、木曾路を経て信濃国に台旆(たいはい)をすすめられ、(中略)(慶長)十四年下野国にをいて采地三千石をたまふ。

十九年大久保忠隣が男加賀守忠常病に罹(かか)るにより、これを問むがため、こひ申さずして小田原に赴きしことを咎められ、酒井左衛門尉家次に召預けらる。

(中略)寛永四年赦免ありて台徳院殿に仕へたてまつり、采地を賜ひ、後加増ありて上総・下総・相模三国の内にをいて一万石を領し、下総国千葉郡生実を居所とす。

八年奉行職に列し奉書に判形を加ふ。

この年大猷院殿(家光)川越に放麋あり。重俊御使をうけたまはり彼地に赴く。後出羽守にあらたむ。

九年正月二十四日台徳院殿薨亡させたまふのとき殉死す。年四十九。活国正英重俊院と号す。

生実の重俊院に葬る。これ重俊かって開基せるところなり。後代々葬地とす。室は大久保相模守忠隣が養女。 |

上にあるように重俊の妻は、門閥譜代であり秀忠側近の第一人者の大久保忠隣の養女(姪)である。

いうまでもなく大久保忠隣は二代将軍秀忠擁立後、老中として幕閣に大きな力を有した。

しかし同じ老中本多正信と対立し、とかく中傷されることが多かった。

たまたま慶長一八年忠隣が推挙した大久保長安の不正事件で家康の不興を受けて改易(領地没収)され、近江に配流(はいる)された。かくて忠隣の改易は、森川重俊の失脚をもたらすことになった。

しかし寛永四年にいたり重俊は赦免され、生実(おゆみ)藩主にとりたてられたのである。

さて、寛永四年に譜代大名となった重俊は、同八年西丸老職(のちの老中)に就任した。 翌九年一月二四日夜、大御所秀忠は五四歳で死去した。重俊は同日深夜、何通かの遺書を残して殉死をする。

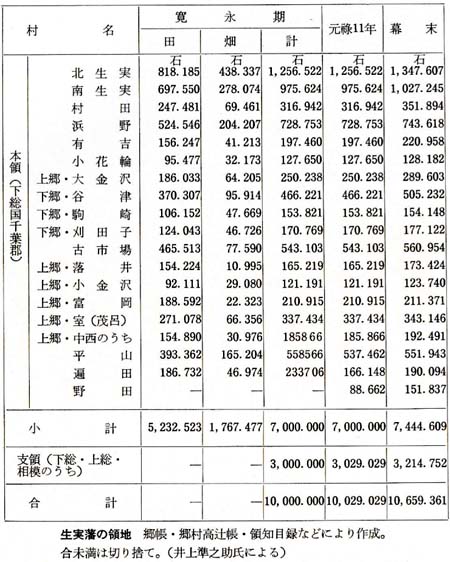

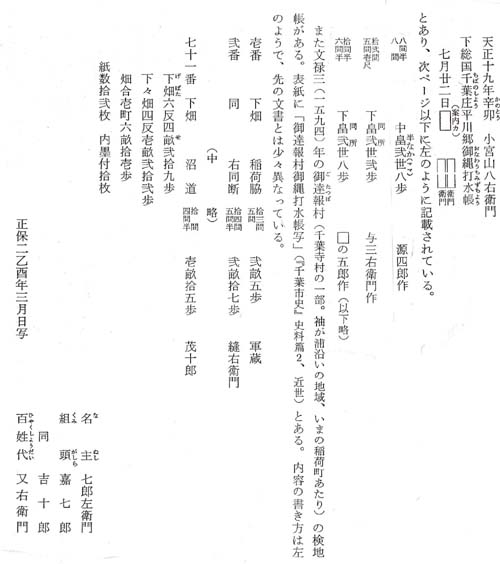

さて生実藩の領地をみると右の表の通りである。

この表によれば、寛永期の石高は、千葉郡内の城付地(千葉市域)で七〇〇〇石、ほか上総・下総・相模のうちで三〇〇〇石余、計一万石となっている。

現在の千葉市域でみると、千葉市の南部、およそ国鉄外房線沿いの地域が生実藩の本領であった。

藩領の中心地域は現在の生実町で、旧陣屋跡の生実神社、森川家菩提寺の重俊院などがいまも残っている。

生実藩は重俊以後、二代重政、三代重信、四代俊胤、五代俊常、六代俊令、七代俊孝、八代俊知、九代俊民、一〇代俊位、一一代俊徳、一二代俊方とつづき幕末に及んだ。

これらのうち四代俊胤は元禄五(一六九二)年襲封、寺社奉行・若年寄に就任、また八代俊知も天明八(一七八八)年襲封、天保八(一八三七)年四月若年寄に就任している。 |

生実藩の領地 郷帳・郷村高辻帳・領知目録などにより作成。

合未満は切り捨て。(井上準之助氏による)

|

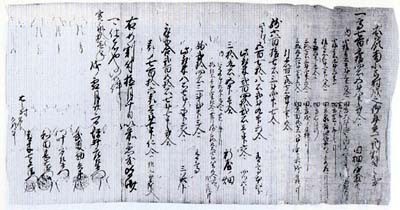

生実(おゆみ)藩の検地

生実藩の検地はどのようであったろうか。

南生実村の内である百亀喜村の寛永一三(一六五六)年三月の「御検地帳野帳下総国千葉郡百亀喜村」と椎名下郷の谷津村の明暦二(一六五六)年の検地帳、および同年のものと思われる刈田子村と駒崎村の検地帳がある。これらは従来の石高をほぼ踏襲したものであることがわかる。

井上準之助氏の研究によると、百亀喜村の検地帳には検地役人の記載はない。案内人三人の名は明記してある。

彼らを含めて登録農民は七人である。総面積は一九町八反五畝一歩であるから、平均持高は二町三反五畝余となる。 案内人三人は持高が多く、それぞれ七町七反五畝七歩、五町一反七畝五歩、二町四反七畝一六歩を所有し、この小計一五町三反九畝余は、総面積の七七・四パーセントを占めている。 |

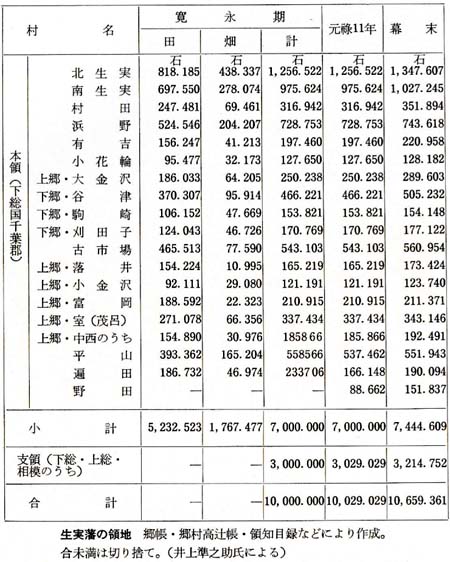

生実藩の年貢 寛永11 (1934)年、

南小弓村(現在の南生実町)に対する年貢割付状。

(宍倉佑吉氏蔵)

|

下郷の谷津村検地帳には表記がなく、末尾に明暦二年二月五日の日付があり、谷村(谷津村)と豊前村の記名がある。

名請人の中に豊前方の肩書きの者も多く、同帳の総面積のうち約三六・五パーセントを占める。

同じく明暦二年のものと思われる駒崎村検地帳・苅田子村検地帳がある。

これら三冊の下郷の検地帳ぱ、それぞれ末尾の記載から、新開(新田の開発)をも目的としたものであることがわかる。

検地役人・案内人の記載はないから、これらは控として作成されたものであろう。

しかし、分付記載(名請人の名前に「何々分」という肩書をつける形式)なども多く、今後の検討が必要である。

これらは明治期まで村方によって明膤の水帳としてたいせつに引きつがれていった。

これ以後、延宝七(一六七九)年の豊前方、宝永三(一七〇六)年の豊前方、同六年の谷津・刈田子・駒崎の下郷三か村に、それぞれ新田畑の検地があった。

また元文四(一七三九)年五月の「下総国千葉郡下郷泉台新畑水帳」から、泉台新甲がこの時期に正式に公認されたことがわかる。

なお豊前方は谷津村の分郷とし、泉台新円は豊前方の地先とする史料がある。

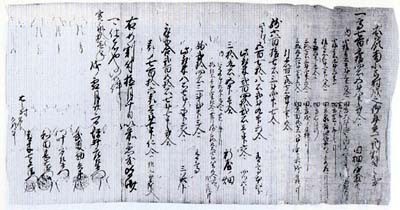

森川重俊の殉死

前述のごとく、森川重俊は寛永九(一六三二)年一月二四目秀忠の死に直面して、自身も同日深夜に殉死した。

重俊は殉死に際し、何通かの遺書を残している。遺書の一通は親友の竹中采女と小堀遠江守にあてたものである。

記載の内容で特に注目されるのは「命もおしく子供も不便ニ候へども、此恩ニ者是さへたり申さず候、二三代以来天下持之内之者にこの程御恩慶うくる者ハ又も有まじく候」と述べている点てある。

特に、命も惜しく、子供たちも不愍であるが、秀忠から受けた恩はあまりにも深い、といっている。

重俊の殉死について『徳川実紀』は、

「又森川出羽守重俊は今朝私宅にて殉死す。これ年頃の御恩を忘れやらず、悲歎するの余とぞ聞えし。

其の時に兼て親しかりし小堀遠江守政一 ・竹中采女正(うめねのしょう)重義がもとへとて、一封の書をのこす。 |

森川重俊の墓

重俊院の森川家墓所の正面にある。(生実町)

|

「重俊先に御勘気を蒙りし身の御免あるのみか、あまつさへ連署の列(老中)に加へ給ふ。此の御恩報すべき事かたし。

命もおしからぬにあらず。幼弱の子を残してかく思ひ立事、それにかへがたきゆへあればなり。

かかる時こそ辞世の蜂腰一首をも申し置くべけれど、吟味の間はや御供にをくれんかと、心いそがしきをもてその事なし、としるし置けるこそあはれなれ」とある。 |

重俊のもう一通の遺書は「覚書」としてしたためられている。

家族あてのものであるので一般にはよく知られていない。この遺書の内容をみると全部で一八か条にわたっている。

この記載をみると、家族にあてた内容のみにとどまらず、成立してまもない生実藩の状況や、藩主重俊の立場もある程度物語ってくれる。

彼は殉死によって改易(領地の没収)となる場合を想定したらしく、この覚書には改昜のことばが多く出てくる。

特に長男半弥(のも重政、当時二四歳)をかしらに男二人・女三人計六人の遺子、および家臣団のことを心配しているなまなましさがよく表明されている。

なお、借金につしても触れている。その総額は不明であるが、改易の場合は返済の要はないとし、万一、(改易が解除され)再び召し出される場合は、一〇〇〇石、二〇〇〇石の知行を分けても返済するように命じている(『千葉市史』史料篇3、近世。井上準之助氏執筆、同書六三〜四頁参照)。

また幕府からの借入れと推定できる松平右衛門(勘定奉行松平右衛門大夫正綱)からの借金一〇〇〇両については、改易ならば返済の要はないが、もし五年、三年も過ぎて召し出しの際は、何としてでも返済せよ、としている。

佐倉藩領の成立

佐倉の本佐倉城は、千葉氏が千葉城を追われてから、中世後期における千葉氏本宗の城であった。

千葉氏滅亡後も、この本佐倉城は破却されず、天正一八(一五九〇)年、徳川家康の関東入国に際しての直臣団の配置の上で、佐倉は下総の重要な拠点となった。

最初に佐倉に入った三浦義次から最後の堀田氏の入封まで、一三回にわたって領主の交替をみているが、この間、特に注目されているのは、土井利勝の領主時代、慶長一六(一六一一)年に新佐倉城を築いたことであろう。

この城は鹿島川にのぞむ鹿島山(佐倉市城内町。国立歴史民俗博物館の地)に設けられた。

その結果、新佐倉城を本拠とした土井氏は旧来の諸城の周辺の領地をすべてあわせ、ここに統一された佐倉領が誕生したのである。

以降、歴代の佐倉藩主はこの新佐倉城を根拠とするにいたったことはいうまでもない。

延享三(一七四六)年、出羽山形から堀田正亮が一〇万石で入封して以後、藩主は堀田氏が歴代継承した(後期堀田氏)。

すなわち正亮(老中首座)は一万石を加増されて一一万石を領有し、そのあと正順(京都所司代)・正時・正愛・正睦(老中首座)・正倫と六代、二一五年間にわたって在封した。

以上のように佐倉藩は、後期堀田氏の入部までの約一六○年間にじつに一三回(幕領となった回数をのぞく)という領主の交代が行なわれたのである。

佐倉藩のこのような動きは、とりもなおさず幕府のお膝元に対する支配の性格をまざまざと示すものにほかならない。

そして佐倉藩の江戸お膝元における重要な位置づけは、老中の在城藩であったという性格に端的に示されているといえよう。

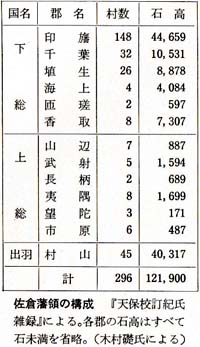

佐倉藩領の村々

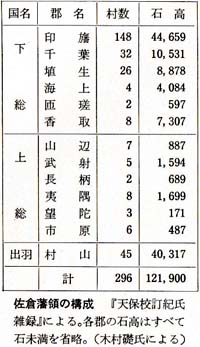

次に延享三(一七四六)年、堀田正亮(まさすけ)の佐倉入封時における、佐倉藩の所領構成を右の表でみてみよう。

これによれば、印旛(いんば)郡の一四八か村を筆頭に、ついで千葉郡の三二か村、埴生(はぶ)郡の二六か村で、この三郡にもっとも藩領の分布が多い。

これらのうち廃藩までほとんど変化しないのは、下総国印旛・千葉・埴生三郡の所領で、これは「城付六万石」と総称され、いわば藩領の基幹をなしたのである。

さて、この三郡のうちでも千葉郡すなわち千葉市域とその周辺の村々は村数三一か村、村高計一万〇四九三石で、これらは城付領の一環をなすものであり、いわば佐倉藩領の中で中核となる重要な役割りをはたしていた。

なお、城付領の地域区分として「筋」という呼称がある。延享三年以降明らかなのは、埴生筋・印西筋・寒川筋である。

千葉周辺の村々にかかわる寒川筋は、鹿島川西方地域、つまり佐倉と千葉を結ぶ佐倉街道周辺の村々を指すものと考えられる。

ところで、佐倉藩領に属した千葉市域の村数は時代によってかなり変化している。

『寛文印知集』によると「千葉郡之内十八箇村三千八百三拾六石五斗余」とある。

次に元禄一四(一七〇一)年頃の記録と思われる「下総国各村級分」(『房総叢書』第九巻所収)によると、佐倉藩士戸田能登守領分(六万石)として出てくる千葉市域内の村々は、黒砂・千葉・登戸(のぶと)・寒川・今井・泉水(せんずい)・宮崎・千葉寺・矢作(やはぎ)・辺田(へんだ)・小倉・坂目(さかづき、月ヵ)・加曾利・仁戸名・星久喜・川戸・坂尾(さんご)・長峰・大草・北谷津・金親・大井戸・下田・旦谷(だんや)・谷当(やとう)・平川の一部の二六か村である。 |

佐倉藩領の構成

『天保校訂紀氏雑録』による。

各郡の石高はすべて石未満を省略。

(木村礎氏による)

|

さらに、安政二(一八五五)年の佐倉藩の「領知高辻一覧」(『佐倉市史』)によると、堀田氏領一一万石のうち千葉市域の村々は、旦谷・小倉・加曾利・辺田・谷当・下田・大井戸・金親・大草・坂月・坂尾・長峰・川戸・仁戸名・星久喜・矢作・宮崎・千葉寺・今井・泉水・寒川・千葉町・登戸・黒砂・北谷津村のうち・中野村のうち・平川・原・宇那谷村(印旛郡のうち)の二九か村である。

四章 農村と港町 top

1 村々の生産活動

生産性の低い谷田

千葉市域を含めて佐倉藩の城付領六万石の生産の基盤となっている自然条件をみてみよう。

この地域はおしなべて房総丘陵の一部を形成している。すなわち、三○〜二〇メートル内外の高さをもつ丘陵で、その谷の部分は水田化し、上部は畑かあるいは山林であった。

この景観は、千葉市域の農村部では、いまでもみられるところがある。

房総丘陵の谷田は一般的にいって湧水を灌漑用水とするものが多い。従ってこの谷田は水利の便はけっして悪くぱなく、古くから水田耕作が行なわれてきた。

しかし、この湧水を利用する谷田は、いうまでもなく冷水を灌漑の水源としているから、日照時間とも関連するが農業生産力は一般的にいといわざるをえない。

逆にみると、生産力はそれほど高いとはいえないが、水源に困ることはなかったので、ともかくそれなりの作柄は安定しているともいえよう。

このような土地景観は、近世の初期には、けっして他の地域とくらべて特に生産性の劣った、後進的なものではなかった。

しかし年代の推移に伴い河川の制御(治水)、それにもとづく灌漑用水の整備、沖積平野の大規模な新田開発がしだいに進行するようになると、房総丘陵のような谷田の生産的地位は、おのずと低下せざるをえなかった(木村礎氏による)。

なかんずく後期堀田氏が入封した延享三(一七四六)年頃になると、このような徴候はかなり明白になってきたとみられる。

ちなみに延享三年の「寒川村指出帳」によると、上田七町八反余、中田八町七反余に対し、下田一五町八反余、下々田一〇町四反余である。

畑の場合も上畑三町七反余に対して、下々畑一一町三反余である。また天明元(一七八一)年の「坂尾村差出帳」によると、上田一二町八反余、中田一二町余、下田三九町余、下々田(げげでん)一〇町余というように、いずれの場合におしても下田・下々田の占める面積のウェイトがきわめて高い。

かつおしなべて石高の低いこと(面積あたりの米の収穫高を低く見積っている)も指摘できる。

右の事情は、領内の商品生産の実態とも深くかかわっている。

すなわち領内御国産とされる佐倉炭は別として、それ以外の特産品はほとんどみられないという情況であることに着目する必要があろう(木村礎ほか編『譜代藩政の展開と明治維新』参照)。

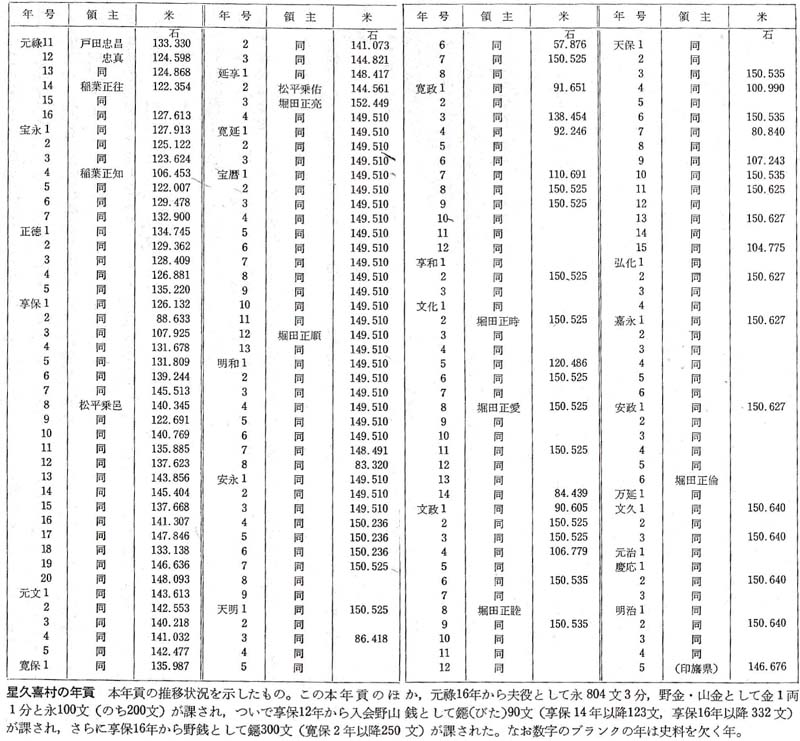

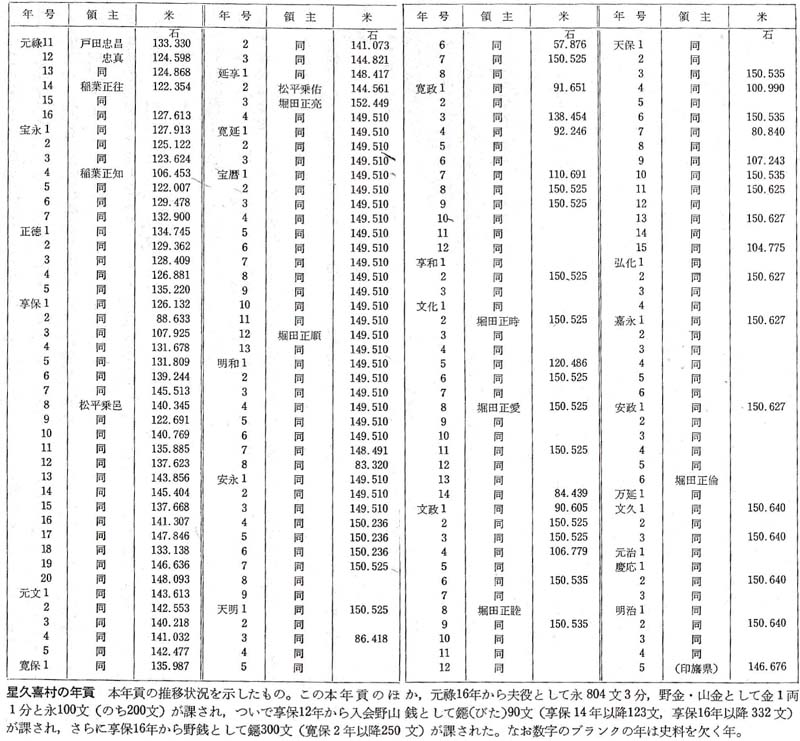

星久喜村の年貢

ここで星久喜村(現在の星久喜町と青葉町の一部)を例に、具体的な年貢納人の情況を調べてみることとしよう。

星久喜村は、延宝七(一六七九)年から元禄一〇(一六九七)年までは旗本の二給支配地(辻忠兵衛一四七石七斗五升、清野半右衛門一二〇石、計二六七石七斗五升)であった。

同村が佐倉藩領となったのは元禄一一年からで、以降幕末まで一貫して佐倉藩領であった。

同村が初めて佐倉藩領となったときの領主は戸田氏で、それ以降、領主は戸田氏(元禄一一〜一四年)、稲葉氏(元禄一四〜享保八年)、松平氏(享保八〜延享三年)、堀田氏(延享三〜幕末)と交替した。

いうまでもなく、延享三(一七四六)年以降の堀田氏は、いわゆる後期堀田氏で、幕末まで一貫して佐倉藩主であり、星久喜村の場合も一貫して堀田氏領であった。 |

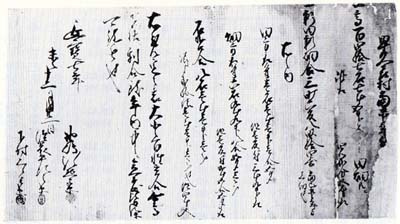

星久喜村の年貢 延宝7 (1679)年の年貢割付状。

(吉田公平氏蔵)

|

|

|

星久喜村の年貢納入一覧(上表参照。千葉市史編さん室作成の表より抄出)は、元禄二年以降、星久喜村の年貢割付状・皆済目録による年貢(本途物成)を示したものである。

これによると、星久喜村の年貢は、元禄一一年から宝永三(一七〇六)年までは一二〇石〜一三〇石台を若干上下し、同四年稲葉正知が入封した年は一〇六石と低下している。

しかし翌宝永五年から享保元(一七一六)年までは一二〇石〜一三〇石台に復し、同四年以後は一三〇石台を維持し、同七年には一四五石余とこれまでの最高額を示している。

ついで松平乗邑(のりむら)が入封した享保八年には一四〇石余となり、それ以降、彼の藩主時代には、同九年の一二二石余を最低として、同一〇年以降は一三〇石〜一四〇石台を上下し、延享二年の松平乗祐(のりすけ)のときは一四四石余である。

延三二年堀田正亮(まさすけ)の入封の年は一五〇石台に上昇し、以降同四年から宝暦一一(一七六一)年まではコンスタントに一四九石五斗一升である。

宝暦一二年、正順が襲封しても正亮時代の年貢高をうけつぎ、明和六(一七六九)年まで同額であった。

翌七年になると一四八石余と若干低下し、同八年には八三石に低下している。

翌安永元(一七七二)年になると旧に復して一四九石五斗一升となり、同四年から天明初年までは一五〇石余と平貢高は上昇している。

いわゆる天明の傚頷の時代に入ると、天明三(一七八三)年が八六石余、同六年は五七石余までダウンしている。

ついで同七年には一五〇石台に回復しているが、寛政元三七八九)年九一石余、同四年九二石台、同七年一一〇石余と変動が激しく、同八年・九年とまた一五〇石に回復している。

文化二二八〇吾年正時襲封の年は一五〇石余であるが、同五年には二一〇石に低下している。

ついで正愛が襲封した文化八年は一五〇石五斗二升五合であるが、同一四年は八四石台に低下し、文政に入ると回復のきざしをみせているが、文政四(一八二一)年は一〇六石台に低下している。

文政八年、正睥が襲封した当時の星久喜村の年貢は一五〇石五斗三升五合であるが、天保四(一八三三)年、同九年、同一五年のように一〇〇石台すれすれに低下したこともみられた。

安政六(一八五九)年正倫襲封以降七一五〇石台を示している。

変動する年貢高

以上、星久喜村の本途物成(本年貢)の推移をたどってみた。

すなわち、元禄一一(一六九八)年以降、村方に残存する年貢割付状・同皆済目録に基づく数字の推移からみると、年貢高の高いのは堀田正愛領主時代の一五〇石五斗三升五合、正睦時代の一五〇石六斗一一升七合、正倫時代の一五〇石六昇四升(年貢率五六パーセント強)などで、これらのうち正倫時代が最高であろう。

これに対して、最低額は正順時代の天明六(一七八六)年五七石八斗七升六合(年貢率二二パーセント強)ついで正睦時代の天保七(一八三六)年の八〇石八斗四升である。

これらの年貢の変動をみると、厳密にみる限りかなりの上昇低下の波があることが知られよう。

そして主たる要因はもちろん凶作にあることは推察にかたくない。。特に最低額の天明時代は明らかに天明飢饉の結果によるものであろう。

では小物成(田畑以外から上納される雑税)の状況はどうであろうか。元禄一一年から一四年までは雑税の記載は全く史料に見当たらない。

しかし、元禄一五年は不明であるが、稲葉正往の藩主時代の同一六年になると夫役金として永八〇三文三分、野金・山金として一両一分と永一〇〇文が出現する。

これ以降、夫役金と野金・山金はそれぞれ同額で松平乗邑(のりむら)時代の享保一五(一七三〇)年まで続いている。

もっとも、夫役金は残っている史料によれば、その後も幕末まで全く同額であることが判明する。

ただし野金・山金については松平乗邑の享保一六年に、従来の一両一分と永一〇〇文に対し永一〇〇文の増額となって一両一分と永二〇〇文にたり、以後変化はなく幕末にいたっている。

ところで、この夫役金、野金(のきん)・山金(やまきん)の二種の雑税賦課に対して、松平乗邑時代の享保二一年になると、あらたに入会野山銭として九〇文が加わっている。

この入会野山銭は翌二二年も同額の九〇文であるが、同一四年になると二三文となり、同一六年にはいっきょに三三二文に増額され、以降この額に変動はなく、幕末に及んでいることが明らかである。

さらに、同じく松平乗邑時代の享保一六年には、この雑税三種に加えて、あらたに野銭として三〇〇文が課され、以降この野銭は寛保元(一七四一)年まで同額を賦課されている。

しかし翌二年にはこの額は五〇文減額されて二五〇文となり、以降幕末まで変化はなかった。

なお、木年貢については、延享年間から三か年定免、あるいは五か年定免が恒常的となり、おしなべて以降幕末にいたるまで「定免取り(豊凶にかかわらず、年貢率を一定に定めること)」による藩の年貢収納の基本的な性格をみることができる。

いうまでもなく定免は、ある一定期問コンスタントな年貢高が固定されるが、もしも凶作の場合は村方から破免願いが藩に提出され、これが認められれば破免となり、年貢は検見取り(検見によって年貢高を決める)となる。

この表によれば、明和八年、安永四年、天明三年、寛政元年・七年、文化五年・一四年、天保四年・九年・一五年などが破免となり、年貢額は検見役人による検見の実施によって鯛が決定された経緯を知ることができよう。

佐倉藩領のうち城付地瑁(印旛・千葉・学生郡)は、近世中期以降は検見取りと定免取りの両方が行なわれたが、両総と出羽(山形県内)の飛地は定免を原則としていた。

城付地廻村々への定免施行は、後期堀田氏が藩主となってからのことで、それ以前の頷主は大体検見取り法を行なった。後期堀田氏以前の定免の例としては、戸田忠昌時代の元禄四年に定免を申し付けているケースがあるという。

さつま芋の試作地

江戸時代において甘藷(さつま芋)の栽培をすすめたのは、八代将軍吉宗の勧業策の推進のもとにあって研究をすすめた蘭学者の青木昆陽(こんよう)である。

世に甘藷先生と呼ばれる。彼は『蕃薯考』(享保二〇〈一七三五〉年刊)をあらわし、さつま芋が飢饉時の救荒(きゅうこう)作物として特にすぐれている点を強調した。

その結果、江戸において試作し、その後種薯四〇〇〇個を係りの役人に分配して、わずかの期間に関東地方においても栽培されるようにたった。

この試作地として、江戸の小石川薬園と共に、下総国馬加(まくわり)村(幕張町)と上総国不動堂村(山武郡九十九里町)が選ばれ、馬加村では種薯一七個から二石七斗三升の収穫があり、天明の飢饉にも餓死者は出なかったという。

馬加村の村人たちは、のちに昆陽の功績をたたえて、弘化三(一八四六)年江村の秋葉神社境内に昆陽神社を建立した。

なお試作地跡には記念碑が建てられ、現在県指定史跡になっている。

こうして房総地方への甘藷栽培はしだいに普及するようになった。

海上(うなかみ)郡では天明年代(一七八一〜八九年)、安房(あわ)郡では明和年代(一七六四〜七二年)に栽培が始められた。

たとえば、上総国の九十九里沿岸の天明八(一七八八)年長柄(ながら)郡牛込村(長生郡白子町)明細帳には「一畑作之儀ハ第二麦、黍(きび)、大豆、芋、粟、蕎麦(そば)等作り申し候」(『千葉県史料』近世篇)とあり、また享和二(一八〇二)年長柄郡関村(長生郡白子町)明細帳に「一五穀之外、黍、稗、芋、菜、大根作り申し候」(前掲書)とある。 |

昆陽神社(幕張町4丁目)

|

これらの史料にみえる芋が、さつま芋であるかどうか一応検討する必要があるが、畑作の作物に芋が入っていることを知ることができる。

ところで、千葉市域では、天保一四(一八四三)年の千葉郡犢橋(こてはし)村(犢橋町)の明細帳によれば「畑作の義は、麦、小麦、菜種、または粟、稗、さつ摩芋作り、江戸表へ積み出し売り捌き申し候」(『千葉県史料』近世篇)とある。

これによれば、さつま芋は江戸表へ積み出され、商品化されている事情が明らかである。

同村の明治二(一八六九)年の記録でも「産物薩摩芋、年々に凡そ金五百両余入る」とあり、幕末以来、さつま芋の生産が重要な現金収入の一部となっていたことがわかる(『千葉市史』近世近代編)。

ともかく、このようにして、享保二〇年に青木昆陽が馬加村で幕府の飢饉対策として甘藷の試作に成功したことが契機となり、やがて商品作物としてのさつま芋の重要生産地として、江戸湾沿岸の下総台地の村々が、江戸流通市場に広く知られるようになった。

芋作りの村々

佐藤隆一氏の研究によれば、江戸期後半のさつま芋の流通に対しては、常に幕府による直接的な市場統制が行なわれていた。

ところで化政・天保期を通じて、在方荷主と江戸商人との間に六回も訴訟が起こされている。

これは、江戸商人たちが仲間(同業者組合)をつくって組織化をはかり、御用芋納入権という大義名分によって在方の荷物を独占集荷し、仕切値段を引下げることによって在方荷主を圧迫したことが最大の原因であった。 これに対して、在方荷主は、御用芋直納を幕府に歎願することで、こうした江戸商人の圧迫を排除しようとしたものである。

このときの在方村全四三か村をブロック別にみると、右の地図のように、A地域は江戸湾に面した海辺村々、B地域は印旛沼堀割(花見川)沿いの村々、C地域は印旛沼堀割西方の下総台地の村々、そしてD地域は印旛沼堀割東方の下総台地の村々であり、D地域のすべて、A・B地域の大部分の村々が千葉市域であることがわかる。

なお、甘藷の栽培の普及とあいまって澱粉の製造について一言触れておきたい。

千葉における澱粉製造は、千葉寺村五田保(ごたっぽ)の花沢紋十が、天保年代(一八三〇〜四四年)に下野の旅商人から製法の伝授をうけ、製造を始めたという(『房総紀要』『千葉市誌』等)。

最初は“わさびからし”をもって手摺りで甘藷から澱粉をつくるという方法で、五田保の農家は盛んに澱粉をつくった。

この地は耕地不足で農業のみでは生計が困難であったので、たいヘん有効な農間稼ぎとなった。紋十はこれを買い集めて寒川の港から江戸に積み出し、あるいは千葉町に売りさばいたという。

明治になると、この地方の農村工業としておおいにみるべきものがあった。 |

在方村のブロック 太字の村名は千葉市域にあった村。

(佐藤隆一「薩摩芋取引をめぐる在方荷主と江戸商人」による)

|

明治一九(一八八六)年、今井の澱粉商大塚十右衛門が神奈川県程ヶ谷から人力甘藷碎機数台を移入し、同地から職人を呼んで機械を製作し、これを希望者に与えたという。

こうした澱粉製造についてみると、蘇我町・千葉町が県下での首位を占め、明治三〇年の製造戸数は八〇戸に達した(『千葉郡誌』)。

ともあれ、このような経緯をたどりながら甘藷栽培はしだいに房総に定着し、やがては昭和に入ると全国的にも生産量ぱめざましい伸びを示し、甘藷王国と袮されるほどの地位にのしあがる素地が、この時代に醸成されていったのである。

漁村と漁場

江戸時代の臨海村として、千葉市域には曾我野村・寒川村・五田保村・今井村・泉水村・黒砂村・登戸村・稲毛村・検見川村などがあって、いずれも中世に開発された村落であった。

これらの村々は近世初期までは、漁村というよりはむしろ海を背にした浜付百姓村であった。

しかし江戸に幕府が置かれて以来、江戸湾の沿海村落は、おしなべて消費都市江戸の発達とあいまって、しだいに漁村的要素をもつようになった。

延享三(一七四六)年二月の「寒川村指出帳」によれば、「浦運上金は四五両で、請負人は二月に半金、六月に半金を上納してきた。

しかるに松平(左近)将監様の時代は年々無猟であるので、特にお願いして網二丈で運上金一六両にて請負い、一〇月中に上納した」とみえる。

そして浦請負人は寒川村源兵衛である、と記している。

また宝暦一二(一七六二)年「登戸村明細帳」によると「一、浦運上金之儀は御請負猟師共方より差上げ申し候」とある。

以上の記載にみられるように、どんな漁が行なわれてしたかは明らかではないが、たとえば寒川村の場合、一七世紀のなかごろにはすでに領主に運上(雑税)を納めるだけの漁業が行なわれていたことを確認できる。

登戸村の場合も、漁業運上の納入上限は不明であるが、寒川村とそう大差のない時期に運上金を上納するほどに漁業が営まれていたことを、うかがい知ることができよう。

『佐倉風土記』によると、「海魚、寒川より出づ。蛤蜊(はまぐり)の属、寒川を佳(よし)と為す」とあり、佐倉藩領では、魚類・貝類が主に寒川村でとれるとしている。

また一八世紀初期の記録にも「三月より九月中ごろ迄は、相州鎌倉より毎年りうし(漁師)寒川へ来りて、魚を取る。

江戸へをしおくり(押送)にて出す。佐倉へも馬づけにて来る。

いつにても殊の外あたらしく風味格別の上魚なり」「高値なり。朝か昼か夕かの内、両所より魚来ると、魚市立つなり」「入用なれば寒川へ申遣は(ば)、かつほ・たこは来る。すぐれてかうしき(高値)也」「二月末より三月中、毎朝寒川より蛤(はまぐり)大小沢山来る。つめた・あかにし・あさり・さるぼうのむきみ沢山にある」など、とある。

この文章は、佐倉藩主稲葉氏の家臣渡辺善右衛門(宝暦一二年没)が、佐倉在住時代の見聞を書きとめたものであるが、佐倉城下への魚類の入荷の状況をかなり細かに記している。

かつお・だこなどは特に値段が高かったようである。

このような記録から、寒川周辺の漁業の様子をうかがい知ることができよう。

ところで享保一三(一七二八)年、代官野田三郎右衛門から漁猟場のことで馬加村・検見川村・稲毛村・黒砂村・登戸村・寒川村・千葉寺新田・今井村・泉水村・曾我野村・大弓新田・浜野村・村田村など一七か村に対して触れが発せられている(『千葉県史料』近世篇、下総国下)。

これによると、「漁猟致し候浦方磯はその村附、沖は入会の定法(海岸の磯はその村の漁場、沖合いは各村共同の漁場)」というのが建前であるが、「浦の内漁猟場にその村ならびに村附の嶋の磯をはなれ、廿丁三拾丁余の沖の方にても根と申す儀これあり、その根よりその浦支配いたし(中略)

右根の内へは外々猟師も入れざるところもこれあり候や」として、浦々の状況調査を命じている。

これに対して村々は「わたしどもの浦方のうち磯はなれた嶋ならびに根と申すものはいまだかって無い」と述べ、「干潟は所により五、六丁より二十丁もある。

これより二、三尋(ひろ)も水丈(みずたけ)もあるところが存在する。

右より内はその村々にて支配いたし漁猟を行なっており、ここには他の猟は一切入れない慣行となっている」と報告している。

これによれば、原則的に沿岸部は地元沿海村落の専用漁場で、沖合いは入会漁業であるという性格を物語たっている。

そして、このような調査が行なわれるということ自体、漁業の操業がしだいに活発化してきた動きの中で、村々の出先海面の専用漁業範囲とその権利が強く意識されるようになった結果にほかならない。

丹後堰(たんごせき)の開削

慶長一八(一六一三)年から寛永二(一六二五)年にいたる一三年間を費やしてつくられた丹後堰は、寒川の布施丹後常長・雅楽助父子の並々ならぬ努力によるものである。

丹後堰は、都川の星久喜(ほしくき)と矢作(やはぎ)の中間、すなわち和田の西南方約六〇〇メートルの地点に矢作堰を築いて都川の南側沿いに分流し、西流して猪鼻台の麓を廻り、南流して樋の口・長洲の東辺を抜け、弁財天・二反田・池尻・平柳(いずれも現在の長洲町・末広・千葉寺町・稲荷町にある地名)の水田地帯を過ぎ、大沼辺(稲荷町)にいたって南に折れ、今井・五田保(稲荷町)の中間地点を経て海に注ぐコースで、長さ約五キロ半、幅九尺(約二・七ノートル)の用水路である。

これによって矢作・辺田・千葉寺・寒川・今井村および千葉町などに用水の供給が可能となった。

布施氏は中世末には千葉氏の家臣であったといわれる。千葉氏が滅亡すると、寒川村名主として帰農したと思われる。

彼は寒川・五田保の水田を旱魃から守るため、丹後堰と呼ばれる堰の開さくを行なったのである。

寛永二年一二月、布施丹後がみずからつくった紀念塔と、明治二九(一八九六)年一一月に建立された記念碑が、いずれも千葉寺境内にある。

前者の紀念塔の基礎上面に「三川(みかわ)住人覚山(かくざん)建之」と銘文があり、塔身と基台上面に |

紀念塔

寛永2年建立。(千葉寺境内)

|

「御奉行御意を以て、慶長十八年正月十四日始む。人足七千余の力を以てす。

五月九日大堤畢(おわ)る。池水大海の如し。

樋口流水漲湃(ちょうはい)す。結城・千バ寺・千バ(ちば)・辺田・矢作・今井余水を以てす」(以上塔身。『千葉市誌』)とある。 |

特に人足七千余を投入、数か月を要して大堤が完成したとある。

なお「池水大海のごとし」といっているのは、水量が豊富だったのであろう。

この丹後堰の維持管理と灌漑用水の分配がどのように行なわれたかはよくわからない。

しかし『千葉市誌』によれば、水元に水番一人を置き補繕の任にあたらせ、その賄い(経費)は水元付属地の収穫をもってこれにあてたという。

その場所は千城村・寒川・千葉寺入会で、宅地一反四畝一九歩・田五町四畝一六歩・畑六畝四歩・山林一町八反一畝二七歩・原野一町五反六畝一三歩、合計八町六反三畝一九歩であった。

さらに丹後堰の維持について、明治一九年の寒川村・千葉寺村・千葉町の「交換契約」によれば次の通りである(『千葉市誌』)。

一、平水路浚之節は、一ヶ年に付相当人夫一五人宛千葉町より助合致すべき筈。

一、非常旱魃その他の事故これある度、渡方致し候節は、一ヶ年十人宛相当の増助合致すべき筈。

一、寒川・千葉寺両村に於て、年々水路に関する一切の費用は、従前の通り千葉町より一切助合致さざる事。

一、千葉町亀岡水田に水引致し候事は、従前の通り、竹樋を以て引入れ申す。

尤も捨水等は致さざる様注意致すべき事。 |

なお、明治二五年には、千葉町の藤原治郎六が千葉町役場に次のように願い出た。

その内容は「堰元の地面より生ずる収益を以て、用水路は勿論水路に属する土木事業等、年限を定めて百般担当致し度」というものであった。

その結果、この要望が認められ、丹後堰は藤原の管理するところとなった。

丹後堰は、まさしく関係村にとって旱天の慈雨ともいうべき救世の水源となったのである。

穴川二〇〇町歩の開発

穴川はもと千葉野の一部で広漠たる原野であった。古くから千葉・寒川・登戸(のぶと)・黒砂村の四か村と妙見寺・来迎寺・大目寺三か寺の入会地であった。

旧妙見寺領名主の和川定右衛門が、明治五(一八七二)年四月に写した「穴川野地」(入会野瑣関係の訴状類を天保三〈一八三二〉年に集録したもの)によると、たびたび野境いの紛争が起っている(和田茂右衛門『社寺よりみた千葉市の歴史』)。

寛文九(一六六九)年には、園生(そんのう)・小中台・稲毛村の村々と千葉・寒川・登戸・黒砂村および千葉妙見寺領・来迎寺領・犬目寺領門前の間に訴訟が起こり、黒砂と稲毛の間を流れるひらめ川が境界となり、それより南を寛保年代(一七四一〜四三年)頃から「穴川野地」と呼んだようである。

寛保二(一七四二)年五月の文言によると、穴川野地一七五町歩の野銭(雑税の一種)上納のことが、入会の佐倉藩領四か村と朱印地三か寺の題名で佐倉藩役所に提出されている。

文政七(一八二四)年二月宮野木村能勢家に生まれた吉右衛門が、入会地二〇〇町歩の請負新田開発を出願し、同九年六月藩士堀出氏から許可を得、地代金若干を上納し、鍬下年季三か年の条件で開発に着手した。

入植した百姓四四戸、うち一九戸は吉右衛門から荒地を買い取った高持百姓で、残りの二五戸は吉右衛門の永小作であった。

作物は雑穀・甘藷や陸稲が栽培されたが、水利に乏しく、作物によって収穫は必ずしも安定しなかったので、凶作ごとに入植した百姓で逃げ出すものがあった。

吉右衛門はじめ高持百姓たちはこれらの障害に屈せず、土地を区画し、松杉を植えて温度保持と防風対策を推進した。

また吉右衛門は道路を開き、井戸を掘り、入百姓に宅地と農具・種子を給与した。その結果、一年目に麦と甘藷の収穫があり、いかなる飢饉にも食料に全く欠乏することはなく、しだいに入百姓は増加したのである。

| 死んでしまおか穴川へ出ようか 死ぬにゃましだよ出たがよい |

この歌は入植当時の苫労をうたったものであるが、多分に付近の村の人々の穴川野に対するさげすみが感じられる。

これに対して穴川の人々は、

と、うたい返したといわれる。 こうして穴川野の開拓も安定に近づき、一度離作した者も復帰して、さらに入植する者も出、開拓の成功のあかしがつかめるようになった。

天保七(一八三六)年再び畑反別を実測し、道路・神社・墓地等の区別を明らかにし、その上、種苗を精撰し、収穫の増加をはかり、農具・肥料の改良も考えた。

同年秋から翌八年に全国的な大飢饉で餓死する者が多く出た。

しかし穴川野開拓の人々は甘藷の収穫で飢餓をしのぐことができ、一人も餓死人を出さずにすんだ。

飢饉後は、さらに注意して改良に改良を加え、耕作に専念した。

弘化二(一八四五)年三月九日、吉右衛門は領主堀田氏から賞状と紋付三ッ重石の木杯一組をたまわり、開発の功労を賞せられた。

次に賞状の文面をみてみよう(『千葉市に輝く人々』)。 |

穴川の石尊社

穴川神社の境内にある。(穴川3丁目)

|

召呼

黒砂村 吉右衛門

其方、文政九戌年中、登戸村外三ヶ村入会、穴川野地新開相願ひ、三ヶ年に百両上納仕るべく申し出で候処、右三ヶ村にても開発相願ひ、其外割合を以て追々開発地馴れ候様に相成り、此度町歩御不用の地所共五町歩、残らず割相戊り年々百両づつ御取口多分の御益相成り候処、初発其方存念にて目論見通り即発柑成り候に付、御褒美の為、御紋附三組御盃下し置かれ候。

三月九日

申渡 河内駒之助

別座 菅谷 忠蔵 |

かくて嘉永三(一八五〇)年、穴川を開拓した人々は、領主堀田相模守正睦、当時の郡奉行青木安太郎、同手代白藤左衛門の三人をまつって一社を建立し、石尊神社と袮した。

同社は穴川の鎮守となり、開拓許可のあった六月八日(いまは太陽暦七月八日)には、現在でも祭礼を行なっている。

2 港町千葉の発展 top

佐倉藩の外港

一五世紀のなかばに、千葉氏の木拠が佐倉へ移動して以来、千葉が衰微したことは否定できない。

しかし江戸の中期頃から、経済的にも、政治的にも、千葉には復興のきざしがみられるようになった。

すなわち江戸中期になって、房総各地に商品経済が展開するようになると、陸上交通の上からも千葉の重要性が高まってきた。

それは何よりも千葉に登戸・寒川、あるいは検見川・浜野という港(河岸)があり、大消費都市江戸と房総を結ぶ結節点としての機能をもつようになったからである。

ところで、後期堀田氏を領主とする佐倉藩領の城付領六万石の地で、もっとも注目されるのは、登戸・寒川の港をもつ千葉であることはいうまでもない。

前述のように、商品経済の波が房総に及ぶようになると、千葉には各種の問屋や回漕業者が集まるようになった。

事実、佐倉藩ではここに炭会所を設けていることにも千葉の重要性が示されているといえよう。 |

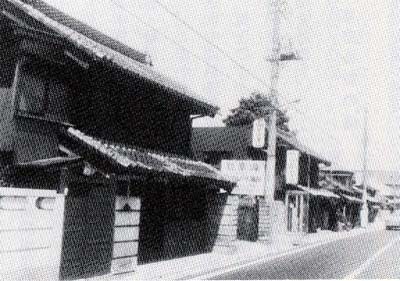

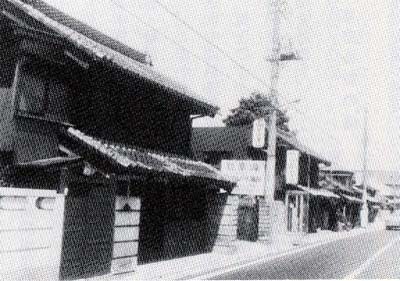

寒川の町並み

古い町の名ごりが感じられる。

|

佐倉藩の商品としては米穀と木炭(佐倉炭)があった。

はじめ藩の米蔵は寒川・船橋・北須賀(成田市内。印旛沼畔)等にあったが、文政年間からは寒川河岸だけとなった。

また藩の木炭買上所は御殿前(中央四丁目、いまの裁判所脇)にあり、寒川・登戸の両港から江戸へ船積みされた。

この意味から、寒川・登戸両河岸は佐倉藩の外港であったといってよいであろう。

もっとも、流通上の拠点として佐倉藩全体に占める千葉のウェイトはけっして低くはないが、名実ともに千葉が佐倉藩の流通上の中心とはいいがたいという見方がある。

たしかに千葉は佐倉藩城付領全体の地理的位置からすれば南に偏しているきらいがある。

むしろ千葉の重要性は、商品流通の高まりの中で、太平洋岸の九十九里の干鰯(ほしか)や上総地方の米を江戸に送る場合の中継点として存在理由があったことを指摘することができる。

佐倉藩士磯部昌言(まさこと)の編録した『佐倉風土記』の道路の項によると、上総路として佐倉・馬渡(まわたし)・千葉・寒川・蘇我野・浜野・潤井戸(うるいど)・長柄山・庁南・大多喜のコースをあげ、経路として東金・山田台・野呂・坂尾・長峰・星久喜・千葉のコースをあげているので、この方面の人々や物資は千葉へ出て、ここから江戸街道か船を利用して江戸へ赴いたのである。

ともかく、こうして千葉のウェイトが近世中期以降急激に高まったことは容易に考えることができる。

以上のように、寒川・登戸両港を中核とした千葉の佐倉藩に占める重要性は、まさしく中心とはいいがたいとしても、この地が佐倉藩の外港としての性格をもっていたことは、否定することはできないであろう。

幕府公認の港

寒川(さむかわ)・登戸(のぶと)の両村は江戸湾にのぞむ海沿いの村で、現在の千葉市域の中心部を形づくっていた村落である。

これまでみてきたように、近世中期以降、両村は佐倉藩城付領の外港としてその重要性がクローズアップされた。

元禄三(一六九〇)年四月、幕府は関八州と伊豆・駿河国から江戸へ運ばれる城米・蔵米の津出湊および河岸からの道のりと廻米運賃を定めて公示した。

それによると千葉市域に関係ある湊・浦は次の通りである。

(湊名)

検見川湊

曾我野浦

登戸浦 |

(江戸への海上距離)

八里

十里

十里 |

(運賃百石につき)

一石

一石一斗

一石一斗 |

なお、ここには寒川浦はあげられていない。これは、元禄期にはまだ寒川浦が必ずしも湊としての重要な役割りをはたしていなかったことを物語るものであろうか。

すぐそばの登戸浦と曾我野浦がとりあげられているところをみると、中世から近世初頭までは、寒川よりもむしろ登戸浦の方が大きな機能をもっていたのかもしれない。

まず、そのころの登戸浦の状態を、宝暦一二(一七六二)年一〇月、登戸村名主善左衛門、組頭利右衛門・久兵衛・孫八が連印して提出した「村明細帳」によってみよう。

この時点の登戸村は、村高五二石一升二合であったが、租税負担として本年貢のほか、百姓山銭・同新山銭・夫役銭や草から代銭・縄納入などの雑税を課せられていた。

登戸浦の船数であるが、この明細帳の記載によると「船高四拾九艘の内、二十九艘有船、二十艘潰シ船」とあるから、実際の船数は二九艘であったことがわかる。

この船は米七五俵積みのものから三〇俵積みのもの、あるいは押送(おしおくり)船(帆によらず、艪だけで押していく船)と大小様々である。そして

「江戸上下御用御荷物ならびに御家中様方(佐倉藩士を指す)御荷物壱駄につき船賃四拾八文宛下され候。

但し人足持の御荷物は軽量の積りにて御払い遊ばされ候と申候、

江戸船場より御屋敷様までのかかり等も御払い下され候」 |

とあるように、御用荷物はいうまでもなく、日用物資を含めて、かなり活発に江戸との往来があり、江戸湾海上交通の重要な拠点であった事情が知られよう。

寒川湊の役割り

延享三(一七四六)年二月の「寒川村 指出帳(さしだしちょう)」には、名主善八郎・弥惣兵衛、組頭半兵衛・源六などが連印し、「右は田畑反別石盛ならびに諸役諸色前々の通り少しも相違御座なく」として、村の状態について比較的くわしい記載がみられる。

それによると、同村は村高四四九石四斗四合であるが、このうち八七石四斗余は明暦三(一六五五)年、堀田上野介支配時代の「御繩打出し高」(検地によって新しく生じた高)、五石二斗余は元禄一二(一六九九)年戸田能登守時代に新田分が本高に組みこまれた高である。

このほかに新田高が存在するが、本高の田方の面積は四二町九反余で、下田の占める割合が大きい。

一方、本高の畑方は屋敷を加えて二八町余であるが、やはり下々畑の占める割合は大きい。 |

寒川村指出帳

(和田憲治郎氏蔵)

|

このように本高における田方・畑方とも下田・下々畑の面積にもっともウェイトがあるという状況は、同村の農業生産力の高さをみる上での大きな指標となる。

なお、この本年貢のほか、大豆や胡麻の貨幣納による小物成もあった。

さて、同村の家数は三三七戸で、人数はあわせて一七三二人である(延享三年時点)。

馬数はあわせ二一五疋ですべて男馬である。

村には五大力(荷物運搬用の大型帆船)の百姓船が四〇艘あり、これには百俵積船と九〇俵積船の二種別がある。

ほかに押送船が二〇艘、名主船一艘がある。

佐倉藩の寒川御蔵より米・大豆を江戸に廻送する際は、この村が御蔵元であるので、この百姓船で廻米をする。

その際の船賃は百俵につき米二俵ずつで、前々より藩から交付をうけていた。

寒川浦の漁猟運上金は四五両で、請負人は毎年一月にその半金、六月にその残りの半金を納めるたてまえであった。

ところで松平左近将監(さこんしょうげん)様の時代は年々不漁で、特に願い出て網二帖(じょう)につき運上金一六両と定めてもらい、年々一〇月中に上納するきまりとなったことは先に述べた。

寒川村の年貢の米と大豆は、寒川御蔵に納入している。前々から村には郷蔵(ごうぐら)はなく、直接藩の御蔵へ納入するたてまえであった。

稲葉丹後守様の時代は特に指示があり、二か年にわたり大豆二九俵ずつを佐倉へ納入した。

なお、当浦の“みよ普請”の節は佐倉から役人が出張し、人足は津出しの村々から出すきまりとなっている。

以上は延享三年の「寒川村指出帳」からみた寒川村の状態の一部である。

延享年代(一七四四〜四八年)の寒川村の様子がかなり具体的につかめるであろう。

なおこの明細帳によると、寒川御蔵の規模は五棟で、うち一棟は潰れ蔵で松平左近将監時代につぶれたという。

御蔵屋敷の広さは縦五七間、横三五間とあるから、その規模のおおよそを推定できよう。

『下総国旧事考』(清宮秀堅著)によれば、「戸凡そ五百、二総(上総と下総)の諸物、江府(江戸)に転輪する馬頭(港)なり、船槍(船商人)、漁戸多し」とあるように、寒川浦は佐倉藩の外港としてのみならず、下総・上総からの諸荷物が集まり、江戸へ運送する拠点となっていたのである。

この点を、佐倉藩自体がかなり重視したものといえよう。

佐倉炭と千葉木炭商人

近世を通じて佐倉藩の特産品は佐倉炭であるといえる。佐倉炭が江戸に出廻ったのは享保頃からといわれている。

『佐倉風土記』によれば「千葉・埴生(はぶ)両郡の際に出づ、其の鋸断の者茶炉の用に堪ゆ、殆んど摂津池田の産に似たり、但し香気を欠くのみ」とあり、江戸においても、炭の質が高く評価されていたようである。

「佐倉炭」という名称から、この炭は一般には佐倉藩領あるいは佐倉地方から産出するものと思われがちである。

たしかに佐倉炭は佐倉藩の外港である寒川村から江戸に積み出し、佐倉藩が「御国産」として売り捌いているわけであるから、このように理解されるのは無理のないところである。

事実、佐倉藩が集荷しているけれども、集荷範囲は、単に佐倉藩領のみならず、藩領外の周縁部である上総国武射(むさ)・山辺郡、下総国匝瑳(そうさ)郡にもわたっていたものと考えられる。 |

炭問屋仲間 株仲間の取締をつとめた和田円治に対し、

佐倉藩郡方役所は、安政6 (1859)年に、

その功績により2人扶持を与えた。(和田憲治郎氏蔵)

|

佐倉藩では、この炭を藩営の買上所で独占的に買いあげ、領内の木炭生産者の直接販売を禁止した。

これらの仕事は郡方奉行の支配下で行なわれ、藩営買上所は都川河畔の御殿前に、貯蔵倉庫は泉水村に置かれ、その販売は千葉町木炭商が請負った。

しかし千葉町木炭商は中継利益を得るためには、はなはだ困難な立場にあった。

ともかく、藩の権威により千葉に炭会所(かいしょ)がつくられたのは文政一〇(一八二七)年のことである。

藩の「年寄部屋日記」をみると、文政八年以降の記載に炭に関係した記事が出てくるから、藩としては数少ない専売品として、かなり積極的な意欲をもっていたことを物語るものであろう。

文政一〇年には千葉町の利兵衛が炭会所附御用達を命ぜられ、二人扶持(ぶち)を与えられている。

藩で買い上げた炭は、千葉町の木炭商が請負って、江戸の薪炭問屋との取引にあたった。

しかし千葉町の木炭商は、彼らの利益がおさえられるため、江戸問屋に送らず、江戸商人へ直接販売をして訴訟になったこともある。

文政一二年一〇月には、千葉町名主・組頭の三名が小売りを行なったとして、炭問屋役をはずされ、名主・組頭を免じられている。

こうした中で佐倉藩は弘化三(一八四六)年に御用達の制を廃止し、利兵衛の御用達の任を解いている(『佐倉市史』第二巻)。

その結果、この弊害をとりのぞくため、弘化三年藩営の佐倉炭営業権を四〇〇両の冥加金で千葉町木炭商人一五人にゆずり、年に一両ずつの課税をすることになった。

この一五名は炭槙問屋株仲間を結成し、冥加金三か年々賦を七か年もかかって完納し、佐倉炭を一手に買占め、江戸木炭問屋に送った。

なお炭槙問屋のうちで冥加金上納に功績があった和田円治は炭仲間取締役に任命された。

次に参考のため弘化三年の炭槙問屋株仲間の議定書を掲げておこう。

一、炭槙渡世の者、此度一同相談の上、仲間取極め、行司相立て、荷物積立て、連印これを受取り、又炭槇に限らず、外荷物共不足の義は行司にて取調べ、舟主より弁金仕るべく候。はしけ方不足の儀は千葉屋清七方にて弁金致すべく侯。これに依って筆墨世話料として、炭槙渡世の者あらまし分限積り、左の通り盆暮両度に出金仕るべく侯。

一、仲間の外、新規炭槙相始め候ものこれ有り候はば、懸合に及び万端行司方にて取計い申すべく候事。

とあり、営業方法を制限し、新規開業を禁じている。筆墨世話料は分限(財力)に比例して次のように出金されていた。

一、金一両二分 山本蔵右衛門・近江屋金平

一、金一両 伊勢屋金四郎・紅谷甚四郎

一、金三分 鈴木留蔵・蛭子屋政右衛門

一、金二分 鈴木文蔵・米屋万治郎

一、金一分 高田屋安兵衛・中島屋甚助・一文字屋久蔵・山田屋善左衛門・林屋万治郎

一、金一一朱 浜野屋卯之助 |

なお、当時の行司は、いわたや円治・種屋八郎右衛門と吉兵衛であった。

このいきさつをみると、佐倉藩の専売品であった佐倉炭は、藩の財政にとって十二分に効果をあげえずに終ったことは否定できない。

ことにその成果を評価する場合に、一番問題になるのは、集荷量と江戸への積出販売量の実態が全く史料的にも明らかではないことである。

前後の事情からみて、生産量からみても確固たる商品としての地位を確保するまでにはいたらなかったものとみざるをえない。

農村としての千葉町

さて、以上で千葉町における商人の活動の一端をみてきたが、この千葉町が、近世的な意味での経済的な機能をはっきり持つようになったのは、おそらく江戸中期頃からであろうか。

元々千葉町は、千葉氏没落後の一寒村的性格から、しだいに町に発展してきたものであるだけに、純然たる商人を主とした消費的都市というよりも、むしろ農業経営を本業とする町人の多い、いいかえれば百姓としての町人の住む農業生産的な町であった。

天和二(一六八二)年、佐倉藩士が松平氏であった時の「下総国千葉郡千葉町指出之事」によると、田面積五八町五反余・田高六一二石五升一一合、畑面積二八町六反余・畑高一五〇石二斗九升七合で、田・畑高計七六二石三斗五升である。

その後、この高は新田開墾により増加し、十数年後の元禄年間には一〇七五石七斗八升三合と増加している。

さらに安永四(一七七五)年の記録によると、佐倉藩領の千葉町は石高九三九石七斗九升八合、新地開墾高一一七石五斗四升七合、そのほかに妙見寺領二〇〇石、来迎寺領五〇石、大日寺領一〇石、合計一三一七石三斗四升五合に増加している。

従って千葉町は寺領を除けば、堀田氏領時代を通じておよそ一〇〇〇石ほどの米の生産高をもつ村であった。

これに対して年貢の納め高は、文政一一(一八二八)年三三七石三斗二升九合、安政二(一八五五)年には三四三石二升五合、これを三斗五升入りの俵にして九八〇俵と二升五合であった。

そしてこの九八〇俵二升七合のなかから次の六俵三斗一升が差し引かれた。

一俵 舞太夫下さる米(舞太夫は妙見社の祭礼や神事の際の舞楽人である)

一斗四升 江戸廻り白糯米(もちごめ)

三俵と一斗一升五合 小扶持方(こぶちかた)

一俵 登戸村市左衛門後家御祝儀下さる米(高齢者用)

一俵 百姓彦兵衛御祝下さる米(同右)

五升五合 登戸村小扶持方相渡すべく分

そして残りの九七三俵六升七合が、寒川河岸にあった寒川御蔵役所付属の米蔵に寒川御蔵米として保管された。

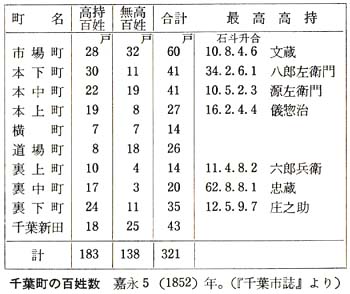

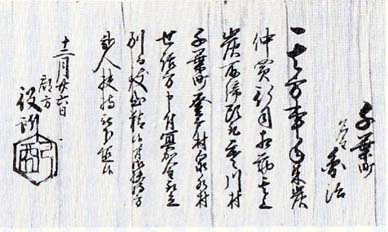

次に嘉永五(一八五二)年四月の「千葉町壱人別高帳」によって、千葉町を町別にみてみると、右の表の通りである。

この表の本上町・本中町・本下町は現在の本町一丁目・二丁目・三丁目に、また裏上町・裏中町・裏下町は現在の中央二丁目・三丁目・四丁目にそれぞれ相当する。

合計数で百姓がもっとも多いのは市場町の六〇戸、ついで本中町・本下町の各四一戸である。

各町には、高持百姓(農地を所有し、検地帳に登録された百姓。本百姓)と共に無高百姓(農地を所有しない百姓。水呑み百姓)が存在したが、高持百姓計一八三戸、無高百姓計一三八戸、それに大日寺門前百姓一四戸、妙見寺門前百姓二〇戸、来迎寺門前百姓一二戸を加えると合計三六七戸で、全百姓中に占める無高百姓の割合は三八パーセント強である。

なお、高合計は六〇七石七斗四升と三か寺の寺領二五〇石であり、最高の高持として裏中町の忠蔵の六二石余、ついで本下町の八郎左衛門の三四石余が注目される。 |

|

そのほか他村の百姓で千葉町内に石高をもっているしわゆる越石(こしこく)があり、これとあわせて総村高は九〇〇石から一〇〇〇石になる。

高持と無高との関係を町別にみると、本町と裏町では高持が無高より多く、一軒で六二石、三四石というような大地主もいる。

これに反して市場町・道場町・千葉新田は無高の方が多く、戸数の割に石高が少ない。横町も同様である。

町場の発達と人口

戸数の多い市場町と道場町に無高が多いのは、市場町は古くから商業の名ごりがあり、道場町は佐倉城下から千葉への入口にあたり、宿場的な居酒屋・馬宿・一膳めし屋などの営業が成立ったからであろう。

千葉新田は文字どおり新開地であるから無高が多いのは当然である。 |

|

|

次に安政六(一八五九)年三月の「末歳(ひつじのとし)人別御改帳」によって千葉町の人口と戸数をみてみよう(右上の表)。

この表にみえる三四八戸のうち、高持は一八一戸、無高は一六七戸である。

高持百姓を保有高別にみると、一〇石以下が一六九戸で全体の九三パーセントを占め、そのうちでも四石以下が一四八戸で大部分を占めている。

一〇石以上はわずか一二戸で全高持の七パーセントにすぎない。農民層がこのように大小に分化する傾向は、全国的にみて江戸時代後期の共通的な現象ともいえる。 一方、無高百姓一六七戸約八〇〇人は、農業だけでは生活は困難といわねばならない。

さいわいに千葉町は江戸街道の要所にあたり、佐倉藩の物資の集散地として江戸との往来もようやく頻繁となり、宿場町としての要素ももち、農業のほかに商業もかなりの程度にまで発展していたので、零細の農民の生きる余地も存在していたといえる。 いまは美しくネオンきらめく千葉市街中心部の賑やかな商店街も、百数年前の江戸時代末期には、百姓家や少数の商人がごくまばらに軒をならべるだけで、大部分は田圃であった。

当時本町通は籾干場(もみほしば)であったのである。

しかしながら交通の拠点としての千葉町は、周辺の農村を後背地として、しだいに商業的発展がみられた。 |

安政三(一八五六)年の大地震では、佐倉藩でもかなりの被害をうけた。

江戸屋敷、佐倉藩の家臣屋敷の復興のため、領内の者に献金させている。

千葉町・寒川村・登戸村での献金者はあわせで二一五人、金額にして二六〇両二分となっている。

高額の献金者は登戸村の善七、ほかに千葉町の利兵衛・仁兵衛などがいる。

また安政六年から明治二(一八六九)年にかけての一〇年間に、佐倉藩の財政難に際して、藩に金を貸付た人々がいる。

千葉町の利兵衛の三八〇〇両を最高に、登戸村善七の二四〇〇両、千葉町円治の一五〇〇両・四郎兵衛の一三五〇両・伝兵衛の一二五〇両・源六の五〇〇両などが目立っている。

千葉町の利兵衛は佐倉炭の専売に際して御用達係りをつとめ、円治も炭仲間取締役をつとめている。また仁兵衛は醤油醸造を業としている。

以上のように、幕末にはかなり規模の大きい商人もみられるが、元々千葉町は本来農村という基盤の上にあり、そこに住む人々は大なり小なり土地を保有する百姓という性格を持っていたことはいうまでもない。

top

****************************************

|