![]()

NHK交響楽団の首席オーボエ奏者、茂木大輔さんは、管楽器専門の月刊誌「パイパーズ」に長年にわたって「楽隊新書」というエッセイを連載しています。普通の本屋さんには置いてなくて、立ち読みするためにはわざわざ楽器店まで出掛けていかなければならないという面倒臭い雑誌なのですが、そんな手間をかけてもぜひ読みたいと思わされるのが、このエッセイです。軽妙でいて一本芯が通っている文章の面白さには、毎月裏切られたことはありません。

1993年に、そのエッセイをベースに新たな書き下ろしもふくめた処女作「オーケストラは素敵だ」が上梓されると、その文才は多くの人の知るところとなり、茂木さんは現在までに5冊の単行本を世に送りだすという「人気エッセイスト」となってしまったのです。

もちろんN響団員としての活躍(「協奏交響曲」の素晴らしさは今でも忘れられません)やリサイタル、CDのリリースなど、オーボエ吹きとしても超一流の仕事をした上での著作活動ですから、その才能たるやハンパなものではありません。

|

|

|

|

| ||||

| 1993年 音楽の友社 |

1995年 音楽の友社 |

1996年 草思社 |

1997年 音楽の友社 |

1998年 中央公論社 |

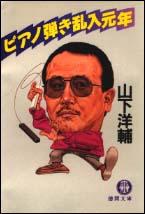

じつは、私が茂木さんを知ったのは、だいぶ前に山下洋輔の「ピアノ弾き乱入元年」という本を読んだ時までさかのぼります。

|

1985/1991年 徳間書店 |

1985年7月7日。 ミュンヘンに着き、夕食をいただき、茂木君の若い奥方と待ち合わせてヘラクレスザールへ行く。茂木君がなんと、ミュンヘン交響楽団(ママ。正確にはバイエルン放送交響楽団?)に入って吹くという日本人の誇りの一夜的コンサートがあるのだ。ベートーベンの七番が大変よく、よい気持で聴いた。

終わって三人でベトナム屋へ。

茂木君の話だと、オーケストラをやっていると、年に一度位「奇跡」の演奏が起ることがあるそうだ。プレイヤー、指揮者、聴き手の上に、作曲家というか神様というか、そういうものが御降臨になる。こうなったら、ミスなど考えられず、作曲家がその音を書いた瞬間の脳の中が分かったり、体臭をかいだり、作曲している屋根裏部屋の状景が分かったりするという異常感覚となる。こういう演奏のあとは全員、しん、としてしまい、拍手などもあまりなく、その場にいる者が皆何となく至福の笑みを交し合って自然に散会するという至高の瞬間が出現するらしいのだ。

一度でもこれを知るともういけません。百回の屑演奏があってもなんのその、いつ来るか分らないその瞬間を待ちわびつつ薄給に耐える芸術のドレイとなりはてる。しかし、私見では、日本ではこういうことが起りにくい。例の、終わるやいなや「ブラボー」と叫べばよいと思っている馬鹿者が、千に一つのチャンスもぶちこわしてしまうからだ。

7月9日。 茂木家の地下室で、書く。書く。学生の時以来こんなに書くのは初めてだ。できたところまでコピーして茂木君に渡す。吹いてもらうと大変心地よかった。オーボエの機能などまったく無視しているのに、どんどん吹いてしまうのはさすがだ。ドイツでできたのはここまで。あとはパリでフィニッシュを決めて送るしかない。

夜、オペラ劇場で、ベルクの十二音音楽オペラ「ルル」を見る。さすが、だった。そのまま駅へ行き、夜汽車でパリへ。(文庫版p29〜34より抜粋転載)

とは言っても、ここに登場したオーボエ奏者のことは鮮明に印象に残ったものの、彼と、そのころ新しくN響のオーボエのトップになった髭面の一寸異様な人(失礼!)とは直接は結びつきませんでした。「茂木君」が茂木さんだと分かったのは、それからしばらくして「かいほうげん」のネタにしようとこの本を読み返した時だったのですけどね。

ところで、ここでは1985年に曲を作ったことになっていますが、山下氏の写真を引用させていただいた「スーパーリサイタルプログラム」の中では1986年となっています。いったいどちらが正しいのでしょうね?