|

|

|

|

![]()

葛飾白菜。

スティーヴ・ライヒの最新アルバムです。2016年に作られた「Runner」、そして、2018年に、その続編のような意味で作られた「Music for Ensemble and Orchestra」の2曲が収録されています。演奏しているのは、なんとロスアンジェルス・フィル。いずれも2021年6月にLAのウォルト・ディズニー・コンサートホールで録音されています。

REICH

Runner, Music for Ensemble and OrchestraSusanna Mãlkki/

Los Angeles Philharmonic

NONESUCH/7559791018

「Runner」は、イギリスのロイヤル・オペラハウス(コヴェント・ガーデン)と、アメリカの、ライヒの作品をレパートリーにしている団体「アンサンブル・シグナル」の委嘱によって作られ、2016年11月10日にコヴェント・ガーデンでバレエとして初演されました。楽器編成はフルート、オーボエ、クラリネットが2本ずつ、ヴァイオリン4,ヴィオラ2,チェロ2、コントラバス1,そして、ピアノとビブラフォンが2台ずつです。それらが、コントラバス以外は同じ編成が左右対称に並んで、2つのアンサンブルが向かい合うような形になって演奏されます。

「Music for Ensemble and Orchestra」は、2018年11月1日に、ウォルト・ディズニー・コンサートホールで、今回と同じスザンナ・マルッキ指揮のロスアンジェルス・フィルによって初演されました。こちらの編成は、「Runner」でのメンバーに加えて、弦楽器は普通のオーケストラの大きなサイズに増員されますが、コントラバスの代わりにエレキ・ベース(ここでは、おそらくコントラバスにピックアップを取り付けて、音を増幅・変調)が2本入ります。さらに、トランペット4本と打楽器が加わります。

どちらの曲も、音楽的な構成は同じです。まず、ライヒの作品には必須のパルスの速さは、全曲を通してBPM=100に固定されています。そして、連続して演奏される5つのパートでは、そのビートの単位が十六分音符(つまり16ビート)・八分音符(8ビート)・四分音符(4ビート)・八分音符・十六分音符と、真ん中のパートを中心にしたシンメトリカルな形になっています。ですから、曲全体を通しての「テンポ」は変わりませんが、「ビート」が早いものからゆっくりしたもの、そしてまた早いものへと変わっています。

タイトルに関しては、ライヒ自身がPVで「Runner」は「ランナーが走るときのペース配分を考えるようなもの(大意)」と言っていますが、「Music for Ensemble and Orchestra」は、「本来は『ランナー2』になるのだが、バッハのブランデンブルク協奏曲のような合奏協奏曲の形になっている(大意)」と語っていましたね。

「Runner」では、今までのライヒの作品ではあまり聴いたことがなかった豊かなメロディがたくさん現われていました。基本的にはミニマルなフレーズの細かい変形なのですが、そこからはかなり多様性のある風景が広がります。さらに、楽器の重ね方などからも、音色に対する配慮が感じられ、一味違った風味も感じられます。

それを拡大しただけのものだと思っていた「Music for Ensemble and Orchestra」は、全く別な、フル・オーケストラならではの壮大なプランがあちこちで見られました。特に、真ん中の部分でのユニゾンによるホモフォニックな進行には、それこそロマン派のオーケストラ曲を聴いているような分厚いサウンドが感じられましたね。エレキ・ベースの音には存在感がありました。ただ、音だけ聴いている分には、ライヒが想定した「合奏協奏曲」という形はそれほど目立っては伝わっては来ませんでした。

そんな中で、例えばフルート奏者などは、ロングトーンになると軽く後半にビブラートがかかったりしています。ライヒの作品では、そのような「情緒」はふさわしくないような気がしますが、生身のオーケストラならではの「性(さが)」が出てしまっているようで、ほほえましかったですね。

ビートについても、基本的には先ほどの「100」がきっちり守られているようですが、メトロノームと一緒に聴いてみると、微妙に伸び縮みがあることが分かります。おそらく、指揮者(あるいはピアニスト)はしっかりテンポをキープしているのでしょうが、そんなところにも「人間臭い表現」が出てきてしまうのでしょう。丸みが付いたのでしょうか(丸付きですから)。

CD Artwork © Nonesuch Records Inc.

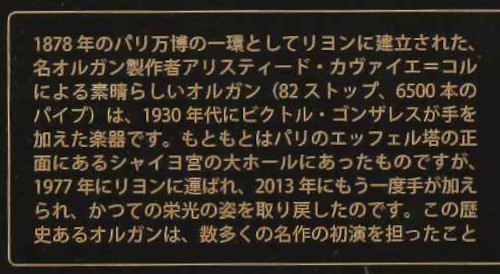

ところが、そんな期待を一身に受けた形のBD-Aは、たった75タイトルをリリースしただけでもはや完全に見捨てられてしまいました。今となっては、コンスタントにBD-Aをリリースしているレーベルは2Lだけになってしまったのです(同じようなコンセプトで、サラウンド対応のハイブリッドSACDもまだいくつかのレーベルから出ていますが、ハイレゾのスペックとしてはBD-Aには及びません)。 そんなNAXOSのBD-Aの中で、少し前に購入したきり、封も開けていなかったものが、前回聴いたフルーティストの方がメンバーの国立リヨン管弦楽団が演奏しているものでした。この際だからそれを聴き直してみることにしました。 パッケージには日本語の帯も付いていました。  そこで、正確な情報を調べてみると、このカヴァイエ=コルのオルガンが設置されたのは、その3回目のパリ万博の際にセーヌ川をはさんでエッフェル塔の対岸にあるシャイヨー宮の中に建てられたトロカデロ宮殿でした。 当時のフランスでは、教会にはオルガンが設置されていましたが、オルガンがあるコンサートホールはほぼ皆無でした。ですから、このオルガンは多くのオルガニストによって演奏されることになりました。もちろん、サン=サーンスもオルガニストですから、自作を演奏しています。このアルバムの後半の2曲も、このホールで演奏されました。    1曲目は、そのオルガンのお披露目という意味で、ヴァンサン・ワルニエのソロによってサン=サーンスの「死の舞踏」をオルガンのために編曲したものが演奏されています。それは、この楽器が持つフランス風のストップがふんだんに使われたものでした。場合によっては、それが「エレクトーン」のようにも聴こえてしまいます。ですから、大オルガンとしてのスケールのようなものはあまり感じられません。録音も、音像が小さくまとまっていて、ホール全体の響きはほとんど聴こえません。 それが、次の「糸杉と月桂冠」と「交響曲第3番」という、オーケストラが一緒になったセッションでは、エンジニアも別の人になって、壮大な響きを味わえるようになります。とは言っても、それはBD-Aの可能性をとことん追求したものではなく、ある意味平凡な音でした。それでも、交響曲の第1楽章の後半部分では、しっとりとした「祈り」が感じられる、良い演奏でした。 BD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

そのフルーティストのジョスラン・オーブランという人は、ニース音楽院を卒業後、さらに2004年までリヨンのコンセルヴァトワールでフィリップ・ベルナルドに学びます。世界的なコンクール(ランパル・コンクールなど)でも入賞し、2006年からはリヨン国立管弦楽団の首席奏者を務めています。 その傍ら、フランスやイギリスのオーケストラにエキストラとしても出演していて、日本でも長岡京室内アンサンブルと共演しているのだそうです。 これまでに、今回のピアニスト以外の人との共演でLYRINXレーベルとARTALINNAレーベルから2枚のCDをリリースしていて、これがこのレーベルでの2枚目のアルバムとなります。 ここで、彼がウルスラ・アルバレス・エレディアと共演しているのは、フィリップ・ゴーベールのフルート・ソナタ集です。フルートに関係している人だったら知らない人はいないと言えるゴーベールですが、彼の3曲ある「フルート・ソナタ」を全部録音している人はそれほどはいないようです。その他に、ヴァイオリンでも演奏できると指定されている「ソナチネ」と合わせて、全部を含んだアルバムを作った人で、聴いたことがあるのはスーザン・ミラン(1991/CHANDOS)と、フェンウィック・スミス(2001-2003/NAXOS)のものだけです。ミランの場合は2枚組ですが、スミスは3枚組で、ゴーベールのフルートを含む作品がほぼ収められていました(あ、こんな人もいましたね)。 ゴールウェイなども、コンサートでは積極的に「ソナタ」を取り上げていたようですが、結局アルバムとして残っているのは小品が2曲だけしかないのは、とても残念なことです。 おそらく、ゴールウェイの演奏で初めて聴いたのが、「フルート・ソナタ第2番」だったような気がします(ちょっと記憶があいまいですが)。そうしたら、いきなりフォスターの「主(あるじ)は冷たい土の中に」のメロディが聴こえてきたのにはびっくりした思い出がありました。そんな、とてもキャッチーなメロディがふんだんに使われ、さらに技巧的なパッセージも加わって聴く人を退屈させないのが、ゴーベールのソナタの特徴なのではないでしょうか。 ですから、それだったら自分でも演奏できるのではないか、と挑戦する人も多いようですが、実際にはそれを他人に聴かせるレベルまでに仕上げるのは至難の業であることに、やがて気づくことになります。小曲でも、ここでも取り上げられている「マドリガーレ」などは、そんなに技術的な難易度は高くないにもかかわらず、そこから本当の味を引き出すためには、極上の音色と、趣味の良いセンスが欠かせませんからね。なめらかなチーズのような(それは「カマンベール」)。 ということで、オーブランさんの演奏を聴いてみると、まず耳に入ってくるのがピアノの音だったのにはちょっと参りましたね。先ほどのように、このレーベルでの主役はあくまでピアノであって、フルートは添え物に過ぎない、というポリシー丸出しの録音バランスでした。確かに、ゴーベールのピアノ・パートはとても魅力的で、ここでのベヒシュタインはとても雄弁でカラフルな音色を楽しませてはくれていますが、やはり聴きたいのはフルートですからね。 ただ、肝心のオーブランさんが、とても上手できれいな音ですし、テクニックも抜群なのですが、なんか草食系なんですよね。テンポも、先ほどのミランやスミスと比べるとかなり早くなっていて、特にゆっくりとした真ん中の楽章が、とてもあっさりしているんですね。 まあ、それはそれで楽しめることは出来ますが、できればゴールウェイのような肉食系の方を聴いてみたかったような気がします。 CD Artwork © Artalinna |

||||||

ノリントンは、1998年から2011年までシュトゥットガルト放送交響楽団の首席指揮者を務めていました。これはその頃の録音なのですが、クレジットではその「Radio-Sinfonieorchester Stuttgart」の後に「des SWR」という言葉が続いていますね。というのは、このオーケストラは2016年に、所属しているドイツの南西放送局(SWR)のもう一つのオーケストラ、バーデン=バーデン・フライブルクSWR交響楽団と統合されてしまって、こういう名前に変わっていたのです。どこのオーケストラも、いろいろ大変なことがあるようですね。そして現在では、ノリントンの後任のステファヌ・ドヌーヴのさらに後任、テオドール・クレンツィスが首席指揮者になっていますね。つまり、ノリントンに続いて、2人目のピリオド・オーケストラ出身の指揮者を迎えたことになります。 ノリントンは、ですから、モダン楽器のオーケストラだったこの団体を率いることになった時に、そこでピリオド楽器の奏法を取り入れるという画期的なことを行っていました。基本的にビブラートを付けて演奏していた弦楽器奏者は、いきなりノン・ビブラートを強いられたのですから、ずいぶん戸惑ったことでしょうね。まあ、今では日本の音楽大学でも、ヴァイオリンで入学しようとする生徒にはそのようなバロック時代の奏法が試験科目になっているそうですから、なんということはないのでしょうが、ほんの20年ぐらい前ではそれはかなり特別なことだったのですね。 ノリントンの在任中には、多くの有名な曲が、ノリントンの手によって「ピリオド奏法」で演奏されていました。そこでは、もちろんベートーヴェンの作品も取り上げられ、録音もされています。交響曲の全曲は、2002年の夏に行われた「ヨーロッパ音楽祭」でまとめて演奏されたものがCDになっていますね。 今回のCDは、そのベートーヴェンの序曲集です。てっきり、これらはさっきの交響曲ツィクルスの時に一緒に演奏されていて、それをまとめたものなのかな、と思ったのですが、それらは全然別の時に録音されていました。実際には、2001年から2008年までの間に演奏されたものが集められています。おそらく、なにかのコンサートの時の序曲として演奏されたものを1枚のアルバムにまとめたのでしょう。それらは、何の曲のカップリングだったのか、興味がありますね。これらは、このレーベルのディスコグラフィーにはまだなかったようですから、これが初めての公式リリースになるのではないでしょうか。 そんな中で、「序曲レオノーレ」が1番から3番までまとめて聴けるのが面白いですね。「1番」と「2番」はなかなかコンサートで取り上げられることはありませんから、さすがはノリントンです。そして、有名な「3番」も、よく知られている曲ですからここでのノリントンの演奏がどれだけユニークかがよく分かります。何気ないフレーズに、それぞれ細かい表情を与えて、そこにしっかりとした意味を持たせています。テンポもかなり速めですが、ここで登場するフルートのソロも、とてもキビキビとした演奏で、それに花を供えています。「エグモント序曲」なども、よくある重々しい雰囲気は一掃されて、とても軽やかです。 そんな、これまでのものとは一線を画した表現は、もちろんノリントンが取り入れたピリオド奏法が関係しているのですが、例えばビブラートをかけないで演奏されているはずの弦楽器のトゥッティでの艶やかな音色からは、そんな「過去」の借り物ではなく、「未来」が見えてくるような気がします。 CD Artwork © Naxos Deutschland Musik & Video Vertriebs-GmbH |

||||||

この「ラリッサ」というのはハガレンではなく(それは「メリッサ」)、作曲家の奥さんでラリッサ・ボンダレンコという音楽学者のことなのですが、彼女は1996年に突然亡くなってしまいます。その悲しみを契機に、1997年から製作を始めたのが、この「レクイエム」なのです。 この曲の世界初演は2000年にヴォロディミール・シレンコ指揮のウクライナ国立交響楽団と合唱団によってウクライナのキーウで行われています。その後2001年に、初演と同じメンバーでECMに録音されたものが初録音となります。  なんでも、先ほどのSHOTTのサイトによると、今年の11月17日には、アンドレイ・ボレイコ指揮のワルシャワ・フィルによって、この曲のポーランド初演のコンサートがワルシャワで開催される予定になっています。それもおそらく、同じ理由からのコンサートなのでしょう。その時までにこの「侵略戦争」が終わっていてくれればいいのですが。 この「レクイエム」の楽器編成は木管楽器はフルート(ピッコロ、アルトフルート持ち替え)、オーボエ(イングリッシュホルン持ち替え)、バスクラリネットの3人だけ、金管楽器はホルン、トランペット、トロンボーンが2人ずつで、そこにチューバが加わります。打楽器は1人、そのほかにシンセサイザー(チェレスタも)、ハープ、ピアノ、そして弦楽器は10.8.8.6.4の人数です。合唱は12.10.10.10という人数指定の混声4部、ソリストはおそらく合唱団員が担当するのでしょう。それほど大きな編成ではありませんね。 曲は全部で7つの楽章からできています。一応テキストは本来の「レクイエム」からとられていますが、全部が使われているわけではありません。そして、真ん中の第4楽章だけは、ウクライナの詩人タラス・シェフチェンコの「夢」という詩からの引用が使われています。 シルヴェストロフというと、例えばペルトのような穏やかなヒーリング・ミュージックを作る人、というイメージがあったのですが、第1楽章の「Requiem aeternam…」が始まると、そのような先入観は完璧に裏切られてしまいます。そこにあったのは、半音進行や減5度のような不協和な音程が多用される、かつての「現代音楽」の姿でした。そんな中に、思い出したように長三和音が出てきたりしますから、何とも不安定で先の見えない音楽のように感じられます。サウンド的にも、特に第2楽章の「Tuba mirum…」の最初のあたりは、他の作曲家の「Dies irae」に呼応したような地獄絵巻が展開されていて、かなり暴力的です。 それが、その楽章の後半に、突然シンセサイザーがフィーチャーされた天国のような音楽に変わります。その雰囲気は、第3楽章の「Lacrymosa dies illa…」にも引き継がれています。 そして、ウクライナ語のテキストによる第4楽章では、ウクライナ民謡のような素朴なメロディがテノールのソロで歌われ、期待通りのこの作曲家の世界が広がります。 しかし、後半、第5楽章になると、まるでシュニトケかと思えるようなどす黒い、もろモーツァルトあたりのパロディがヴァイオリンのソロとなって出てきます。正直、これは全く意味不明。そして、前半の楽章をそのまま繰り返したような最後の2つの楽章となって、曲は静かに終わります。ただそれだけのことです。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

今では誰でも知っている童話となった「青い鳥」の原型は、1000年近く前に十字軍によってアラブ地方からもたらされたものとされています。それを、メーテルリンクは4幕(のちに5幕に改訂)から成る戯曲として完成させ、「メソッド」で有名なあのスタニスラフスキーの演出によって1908年にモスクワで初演されました。さらに1912年には、マックス・ラインハルトによるドイツ語版がベルリンで上演されます。その時の付随音楽を作ったのが、エンゲルベルト・フンパーディンクでした。もちろん、童話劇「ヘンゼルとグレーテル」によってのみ知られているあの作曲家ですね。 ところが、1910年に作られたその音楽は、その上演の際に使われただけで、出版もされず自筆稿が図書館に保存されたままになっていました。それを発見したのが、このCDでの指揮者、シュテフェン・タストでした。彼は、ナレーターのユーリ・テツラフとともに戯曲の台本を一人のナレーターのために再構築し、2021年に初めてその35曲の音楽を録音して世に知らしめたのです。 とてもシンプルで、どこか、先ほどの「ヘンゼルとグレーテル」の音楽によく似たテイストをもつ導入の音楽に続いて、そのテツラフのナレーションによって物語が始まります。彼は巧みに声色を変えながら、登場人物のセリフと、地の文を語ります。面白いのは日本語や、そしてフランス語では「チルチル(Tyltyl)」、「ミチル(Mytyl)」と呼ばれる主人公の兄妹が、ドイツ語だと「チュルチュル」、「ミュチュル」と発音されていることです。ついでに、普通の「童話」では登場しない樵(きこり)の父親は、「チル/チュル(Tyl)」という名前なのだそうです。「キル(切る)」だったらよかったのに。 設定はクリスマスの時なので、「いざ歌え、いざ祝え」という有名な讃美歌も合唱で挿入されたりしています。そして、オーケストレーションもグロッケンシュピール(チェレスタ?)を多用した煌めくようなサウンドも登場します。とは言っても、それらの音楽はあくまで役者たちのバックで聴こえてくるものですから、その場の情景を描写したり、雰囲気を盛り上げるというような働きはありますが、それ自体は決して表には出てこないという、映画やドラマのサントラに求められるような資質をもったものです。 そのようにして、1時間ちょっとの物語は1枚のCDに収められています。そして、さらに「ボーナス・トラック」としてもう1枚のCDが用意されています。そこでは、1枚目で演奏されていた音楽だけを抜き出して新たにつなぎ合わせたものが、「7つの交響的絵画」というタイトルの25分ほどの組曲となって演奏されています。ここには合唱は入っていませんが、こちらのほうが、ドイツ語のナレーションがかぶっていない分、純粋に音楽を楽しむことができるのではないでしょうか。「青い鳥」を象徴するようなフルート・ソロが、とても上手、さらに、3曲目の「Das Land der Erinnerung(思い出の土地)」などは、弦楽器とハープだけでとても美しいメロディを奏でていて、心が洗われるようです。 CD Artwork © Capriccio |

||||||

それらは、もちろんただの「クリスマスソング」を集めるというような安直なものでなく、かなりマニアックな選曲で奥深いところでのクリスマスに対する思いを表現しているようでした。 今回は、ブリテンが作った「キャロルの祭典」を中心に据えて、その前後に、現代の作曲家や、少し前に活躍した大作曲家たちのクリスマスに関連した作品が演奏されています。正直、ブリテン以外はすべて初めて聴く曲でした。 ショートと言えば、彼の経歴で最初に上げられるのが「キングズ・シンガーズのメンバーだった」という肩書ですね。でも、彼がそこに在籍していたのはほんの6年間ほどですから、もはや合唱指揮者としてのキャリアの方がずっと長くなっています。 ただ、彼がカウンターテナーのメンバーとしてキングズ・シンガーズに加わった時には、テナーのパートでは現在は作曲家として大活躍をしているボブ・チルコットが歌っていたのですね。チルコットがショートと一緒に歌っていたのは3年ほどのショートタイムでしたが、その時に「同じ釜の飯を食った」間柄は、今でも続いているのでしょうね。実際に、こんな、チルコットの作品や編曲を集めたアルバムも作っていますからね。 ですから、今回4回目のクリスマス・アルバムを作るにあたって、最初に持ってきた曲が、このチルコットの「羊飼いのキャロル(The Shepherd's Carol)」という、2001年にケンブリッジ・キングズ聖歌隊と、当時の指揮者クロウベリーのために作られたとても美しいキャロルでした。非常にシンプルでキャッチーなメロディとハーモニーが、テネブレのソフトな音色と見事に合致して、心に迫ってきます。これを聴いただけでも、このアルバムを聴いた価値があるとさえ感じられます。 それに続いて、今度は男声メンバーだけでアルバムのタイトル曲「冬の家で(In Winter's House)」というジョアンナ・マーシュの曲が歌われます。これも、神秘的なハーモニーが淡々と続く、美しい曲です。男声だけの響きもとてもソフト。 そんな感じで、前半は7つの素敵な曲が演奏されますが、その中で最もウケたのは、5曲目のジョアンナ・フォーブス・レストレンジの「Advent 'O' Carol」という曲です。7節に分かれていますが、最初に「O…」と歌われる印象的なフレーズが繰り返され、その後にほんの少し形を変えたマイナーのメロディが続くという構造、最後にはメジャーで終わるというサプライズが待ってます。 そして、メインの「キャロルの祭典」です。これは、女声だけで歌われる曲ですね。この合唱団の女声のピュアな響きがいかんなく生かされた素晴らしい演奏です。もう出だしの入場行進が遠くから近づいてくるのが聴こえてくるときからワクワクしてきますからね。 そして、4曲目の「That Yongë childe」では、普通はソプラノのソロで歌われるのですが、ここではジョシュア・ダヴィドソンというボーイ・ソプラノが起用されています。ケンブリッジのセント・ジョン・カレッジ聖歌隊で歌っていた方ですが、実はテネブレのソプラノのメンバー、グレース・ダヴィドソンの息子さんなのだそうです。 その後にも6曲、もうゾクゾクするほど素晴らしい作品と演奏を楽しむことができます。敢えて欠点を探せば、録音にほんの少しほころびがあることでしょうか。でもそれは、2Lレーベルあたりと比較してのことですから、まったく気にすることはありません。 CD Artwork © Signum Records Ltd. |

||||||

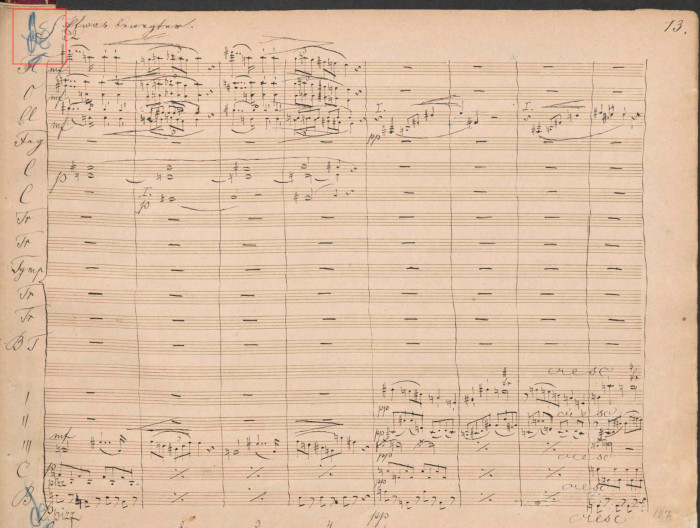

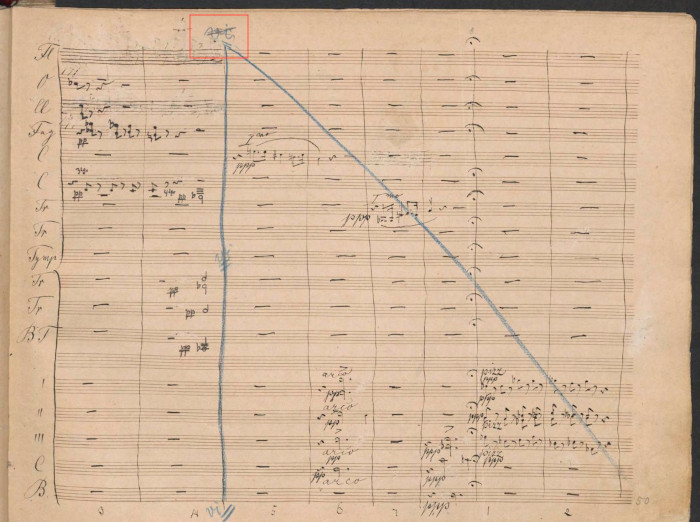

ロベルト・ハースが最初の原典版を作った時に元にしたのは、現在はウィーンの国立図書館に保存されている、「19476」という番号が付けられている自筆稿でした。  その後、レオポルド・ノヴァークが、このハースの楽譜をさらに校訂した時には、この自筆稿のほかに、この曲が演奏される前後にさらに作曲家によって手が加えられた部分が含まれた、出版用の写筆稿が新たに参考にされました。そこから、ハース版とノヴァーク版との違いが出てくるのですね。これは1880年以降に作られたものなのですが、ノヴァークは「1878/80年稿」という呼び方は変えてはいません。 しかし、今回のベンヤミン=グンナー・コールスというビタミン剤みたいな名前の人(それは「アリナミン」)が校訂した楽譜(コールス版)では、その写筆稿が、ウィーンのコピスト、ジョヴァンニ・ノルによって1881年に作られたものだ、と特定していて、しっかり「1878/81年稿」という、これまでになかった言い方を使っています。このノルの写筆稿は、出版のために1885年にボーテ・ウント・ボック、1886年にショットに持ち込まれますが、いずれもボツになってしまい、結局もう一度全面的に改訂されたもの(1888年稿)がアルベルト・グートマンから1889年に出版されることになるのですね。 ラトルたちがこの楽譜による世界初演を行ったのは、2021年9月19日、会場はロンドンのバービカン・センターでした。その後、ルクセンブルク、フランクフルト(これが、ドイツ初演)、ドルトムント、ケルンと回った後、10月5日にロンドンにもどって、ホームグラウンドのスタジオ、セント・ルークス・ジャーウッド・ホールでセッション録音が行われました。 セッション録音となったのには意味があって、ここでは、ライブで演奏されたであろうコールス版の一つの形の他に、この楽譜による様々なヴァリアントが、録音されていたのです。そのために、2枚組のSACDになっています。 1枚目の、ラトルがコンサートで使ったであろうバージョンでは、フィナーレにものすごいサプライズが待っていました。これまでの原典版の351小節目から430小節目までが丸ごとなくなっていたのです。これは、展開部の最後のあたり、とても混沌とした部分から始まり(途中でセカンド・ヴァイオリン泣かせのところがあります)、それをフルート・ソロが明快に断ち切って再現部を呼び込むというかっこいい部分を経て、第2主題の直前までに至る部分です。そこには、聴いたことのない4小節が挿入されています。 自筆稿には確かにその指定がありました。   逆に、同じように自筆稿に20小節カットが入っている第2楽章(191小節目の前)は、ハースたちはカットしています。   SACD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

まずは、リコーダーのミカラ・ペトリとのコラボです。演奏しているのは、テレマンのアルト・リコーダーとフラウト・トラヴェルソと弦楽器のための協奏曲ホ短調です。ここでのベザリーは、リコーダーのペトリにぴったり寄り添って演奏しています。まずは、彼女の得意技である循環呼吸を封印して、リコーダーとともにしっかり息をとって、アンサンブルをとても緊密なものにしています。さらに、ビブラートもほとんど無くして、楽器同士の音がしっかり混ざり合うように心掛けています。確かにこれは、ベザリー一人ではなしえないことでした。それはもう極上の音楽が出来上がっています。 次は、クラリネットの大御所、マイケル・コリンズとのコラボで、サン=サーンスの「タランテラ」です。ここでも、リードしているのはクラリネットの方で、フルートはあまり出過ぎないのがとても好ましい結果となって現れていますね。 そして、同じフルート同士、ウィーン・フィルの首席奏者、ヴァルター・アウアーとの共演でフランツ・ドップラーの「2本のフルートとオーケストラのための協奏曲」です。ここで、二人はちょっと面白いことを行っています。1番フルートと2番フルートのパートを、途中で入れ替えているのですね。アウアーは左、ベザリーは右と、演奏している位置は変わらないのですが、第2楽章の途中で1番を吹くのがアウアーからベザリーに変わっているのです。それは、おそらく前もって知っていなければまずわからないだろうと思えるほど、二人の音や歌わせ方が寄せられています。ただ、じっくり聴いてみると、やはり、ベザリーの方がアウアーに合わせていることが分かります。 ここまでは、バックにオーケストラが入っていましたが、次はフルートとファゴットだけのデュオで、ヴィラ=ロボスの「ブラジル風バッハ第6番」です。ファゴット奏者はかつてのロッテルダム・フィルの首席奏者のブラム・ファン・サムベークです。ここに来てやっと、ベザリーの本領発揮、ということになるのでしょうか。何しろ、この作品は2つの楽器が全く別のことを行っているという不思議なアンサンブルで出来ていますから、ベザリーのような「暴れん坊」にはうってつけです。もちろん、ここでは彼女の循環呼吸は炸裂、「鼻息」も荒く、超絶技巧を撒き散らしています。 最後は、その「バッハ」つながりで、今度はバッハとマーラーとのコラボという別の意味でのシナジーが行われています。これはマーラーが最晩年の1910年に行った編曲で、バッハの「序曲」、いわゆる「管弦楽組曲」の第2番と第3番から5曲を選んで再編成したものです。オーケストレーションも変わっていて、最初に演奏される第2番の「序曲」では、最初と最後のゆっくりした部分で、低音にチェンバロとともにオルガンのパートがしっかり書き込まれています。このオルガンのパートは、ここでのチェンバロ奏者が後でオーバーダビングしています。そのほかに「2番」からは「ロンド」−「バディヌリー」−「ロンド(縮小形)」というメドレーが使われていて、そこに「3番」からの「アリア」と「ガヴォット」(ここではフルートはなし)と続きます。もちろん、フルートパートはしっかりオリジナルの形が書き込まれていますが、そこにベザリーは自由な装飾を施しているので、不思議な様式感が漂っています。 最後には、「アンコール」として、先ほどの「バディヌリー」だけが演奏されます。これは、おそらく同じテイクでしょう。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

彼のアルバムは、ここでも何度か取り上げていますが、バロックから現代までの幅広いレパートリーを誇っています。現代曲については、この10年間に彼によって初演された作品は200曲を超えるのだそうです。その作曲家には、ジョン・アダムズ、カイヤ・サーリアホ、マティアス・ピンチャー、ニコ・マーリー、ラインベルト・デ・レーウなど、錚々たる顔触れがそろっています。 そんなラムの最新アルバムは、ヴィルヘルム・ポップの「フルートとピアノのための6つのソナチネ Op.388」の全曲録音というものでした。この曲は、最近出版された楽譜もあって、おそらくその中の何曲かは誰かが録音していたのでしょうが、全曲まとめて、というのは今回が世界で初めてのことなのだそうです。 なんでも、2014年に開催された国際フルート・コンクールで、ラムが審査員を務めている時に、その課題曲としてコンテスタントが演奏していたのが、このラムの作品だったそうで、それらを聴いているうちに彼はこの作曲家の魅力にすっかりはまってしまいました。 1828年に生まれて1903年に亡くなったドイツのフルーティスト/ピアニスト、ヴィルヘルム・ポップは、その2つの楽器のための曲を練習曲なども含めて数多く作曲していて、それは600曲にもなるそうです。現在では作曲家としてはほぼ忘れられている存在ですが、フルーティストにとっては、いくつかの曲はレパートリーとして愛用されています。彼は、ベーム・フルートの支持者として、この楽器の普及にも努めていたようですね。 ここで演奏されている「ソナチネ」は、1曲の演奏時間が10分にも満たない3楽章形式の作品が殆どです。ただし、「第5番」は2つの楽章しかありませんし、「第6番」は単一楽章の曲です。 これらは、6曲まとめて同じ作品番号として出版されていますが、表紙だけは共通のものが使われています。それを見ると、  ところが、このCDのブックレットでは、  これらの作品は、基本的に第1楽章はソナタ形式で作られている速い楽章、提示部の繰り返しがあります。そこにゆったりした第2楽章と、速いテンポの第3楽章が続く、という形になっています。ただ、その第1楽章が、どの曲もなんだかあまり面白くないのですね。おそらく、アマチュアの演奏家をターゲットに出版されたのでしょうが、それほど技巧的にも難しくなく、テーマそのものもあまり魅力的ではありません。 ただ、第2楽章になると、そのテーマはかなりキャッチーなものになっていて、なかなか聴きごたえがあります。そして、最後の楽章は、やはり型通りのあまり面白くない音楽に感じられます。 ところが、最後のトラックに「おまけ」として入っている「ハンガリー狂詩曲」が、テクニックは格段に難しくなっていて俄然耳を引き付けられますし、曲の運び方もワクワクさせられるものがあります。まあ、少し前に作られたであろうあのドップラーの「ハンガリー田園幻想曲」という大ヒット曲に似ているような気はしますけどね。 おそらく、このあたりがこの作曲家の限界だったのではないでしょうか。きっちりしたソナタを書こうとしても、なかなか面白い曲にはならないものの、すでにあるテーマを使った変奏曲のようなものだと、それなりのものに仕上げる程度のスキルはあったのでしょうね。 CD Artwork © HNE Rights GmbH |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |