|

|

|

|

![]()

橋本鉋。 佐久間學

現在のメンバーは、創設メンバーのリン・アンドレーア・フグルセットとアンナ・マリア・フリーマン、そして2018年に加入したヨールン・ロヴィーセ・フーサンです。彼女のパートは、創設メンバーのトルン・エストレム・オススアムが2013年まで、そしてベーリット・オファイムが2018年まで在籍していました。 フグルセットは、ロンドンのギルドホール音楽院とノルウェーの音楽アカデミーで学び、卒業後にこのグループを創りました。彼女はノルウェー国内でソリストや合唱団のメンバーとして活躍、あのノルウェー・ソリスト合唱団のメンバーも務めています。さらに、彼女は指揮者、編曲者としても知られています(楽譜も出版されています)。 フリーマンは、ヴォーカリストとしてだけではなく、ノルウェーの民族ヴァイオリンであるハルダンゲル・フィドルの演奏者としても活躍しています。なんでも、イギリスのヨーク大学で、「女性による現代の中世音楽の演奏」という研究によって音楽哲学の博士号を取得されたそうです。現在でも、世界各地でマスタークラスやワークショップを行っています。 フーサンは熊ではなく(それは「プーさん」)、多くの合唱団のメンバーを務めているアルト歌手です。フグルセットと同じノルウェー・ソリスト合唱団に長年所属していて、最近のアルバムでもメンバー表には彼女の名前があります。彼女も、ノルウェー音楽アカデミーで、ヴォーカル・パフォーマンスの修士号を取得しています。 今回の、2Lレーベルからは初めてとなるアルバムは、「SOLACIUM」というタイトルでした。ラテン語で「慰め」という意味です。ここで彼女たちが取り上げているのは、ノルウェーやスウェーデン、そしてその対岸のエストニアなどの伝承曲を編曲した聖歌や子守唄、さらにそのようなものにインスパイアされて現代の作曲家が作った曲などです。何曲かでは、マッツ・アイレットセンのベース(コントラバス)と、トリグヴェ・サイムのサックス(ソプラノ、テナー)が加わります。 ECMも音の良いレーベルでしたが、今回はなんたって24/192のハイレゾによるサラウンドですから、もう、比較にならないほどの超高音質と臨場感のある録音です。そして、彼女たちの声も、デビュー盤の時よりはるかに熟れてきたようです。写真を見ると、3人とも外見はほとんどその辺の「おばさん」みたいになっていますが、その声はますます魅力的になっていました。ただ、アルトのパートに加わったばかりのフーサンだけは、時折まだメンバーの中で溶け合っていないように思える部分もありました。いや、もしかしたら、そんな細かいことは、このレーベルの音でなければ全く分からなかったのかもしれませんね。 ベースが入る曲では、まず頭からこの楽器の信じられないほどリアルな音が聴こえてきて、驚かされます。低音の音圧がものすごく、リスニングルームのあちこちで共振を起こしていたので、あわててサブウーファーのレベルを下げたほどですからね。サックスは、こちらも普通の録音だったらまず聴こえないだろうというリードのノイズが派手に聴こえてきます。 なんと言っても、3人のヴォーカルだけのしっとりした子守唄が絶品です。あとは、彼女たちが奏でるメロディ・チャイムという、とても長く音が持続するグロッケンの単音に乗って歌う「Lim lima」という曲では、それぞれのメンバーがソロを歌っているので、それぞれの魅力がはっきり伝わってきました。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd |

||||||

そんな中で、以前こちらで取り上げたカントロフとリエージュ王立フィルとのSACDの続編が出て、晴れて5曲から成る「交響曲全集」が完成しました。おそらくこれが、マルティノン盤(1974年/EMI)とスーストロ盤(2013年/NAXOS)に続く3つ目の全集だというのも、なんだか寂しいですね。 前回はNMLで聴いたので音がいまいちでしたが、今回はせっかくSACDで出ているので購入して聴いてみました。そうしたら、NMLでは見ることができないパッケージ内部の写真を見ることが出来ました。そう、サブスクではダブルジャケットの内側までは見ることは出来ないのですよ。 そこにあったのが、ここで演奏しているオーケストラのホームグラウンド、「サル・フィルハーモニック・ド・リエージュ」の写真と解説です。それこそサン=サーンスがまだ生きていて、「交響曲第3番」を作ったころに出来たホールの内部の写真を見ると、なんとこのホールは、客席は当時のオペラハウスのような、馬蹄形のボックスシートに囲まれて平土間があるという形なのですが、ステージだけはシューボックスタイプのホールのように、天井が客席とほぼつながっていて、奥にはオルガンがある、というスタイルなのですよ。  ここでカントロフが取り上げているのは、まず、前のSACDでの若いころの作品の系譜に属する「首都ローマ」です。1楽章では、冒頭に出てくるファンファーレがとても印象的、メインテーマとは別の扱いなのですが、これが途中でも、そして最後でも登場しますから、いやでも耳になじみます。2楽章は短調のスケルツォですが、カントロフの指揮がとてもきびきびして隙がありません。長調に変わるトリオも素敵。 3楽章は、とても不気味な短調の葬送行進曲です。これも、途中でフルートがリードする長調のテーマで救われます。なんだか「エロイカ」みたい。その同じテーマを短調に変えてまた暗い部分になり、結局頭の葬送行進曲になるという構造です。終楽章は、これも「エロイカ」みたいな変奏曲です。ここでも、きびきびとしたカッコいい音楽が聴けます。 そして、後半は「オルガン」となります。これも、カントロフはとことんカッコよく仕上げています。1楽章の前半はそんなスマートな演奏、そして後半はたっぷり歌いこむという豊かな表現です。ここで出てくるのが、このホールのオルガンですが、いかにも年代物という渋い音色で、素朴な味わいを出しています。 ですから、2楽章の後半で出てくるオルガンも、けばけばしいところは全くない重厚な音になっています。それを、オーケストラの木管、金管がたっぷり色彩的に飾ってくれています。 このオルガンのテーマ(実は、曲の最初に細かい音符で現れるテーマの変形)は、初めて知ったのですが、「If I Had Words」というタイトルでレゲエ風にカバーされて、イギリスのシングルチャートで3位という大ヒット曲となったのだそうです。スゲエですね。さらに、その後「ベイブ」という1995年に作られた羊になりたかった豚が主人公の映画でも、使われていました。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

それらがどんな音だったのかは聴いていないので分かりませんが、今回の、2019年にベルリンのコンツェルトハウスで録音されたユロフスキとベルリン放送交響楽団との録音は、とても素晴らしい音でした。あくまで、このホールの響きを大切にして、サラウンド成分にはホールトーンがふんだんに含まれています。オーケストラ自体はフロントに固まっていますが、バンダの金管が登場するところなどは、バックステージ感がはっきり伝わってきます。 そして、どの楽器も磨き抜かれた響きがしっかりと捕えられていて、聴いていてとてもゴージャスな気分を味わうことができます。クライマックスでどんなに大きな音になっても、決してやかましい感じはなくて、それぞれの楽器の音がしっかり聴こえてくる中での高揚感があります。 ユロフスキの音楽の進め方も、とてもカッコいいやり方でした。まずは、場面転換がとても鮮やか。そして、クライマックスまで持っていくまでの過程がとても丁寧なので、この先がどうなるのだろうと思って聴いていると、予想通りの展開になり、安心して聴いていられます。まるでドラマでも見ているよう。 ところで、この演奏を聴いているうちに、以前こちらにも書いた、この曲の中で現れるいくつかのテーマの中で、「山頂」のシーンで華々しく奏でられる「ソ・ミー、ソ・レー、ソ・ドー(移動ド)」というテーマは、マックス・ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番の第2楽章の第2テーマと全く同じだ、という点について、ちょっとした「仮説」が浮かんできました。 そもそもこのテーマは、「山頂」よりもだいぶ前の「幻影」に、さっきの部分だけがほんの一瞬だけ現れます。そこで、おそらく聴いている人はそれがブルッフのテーマによく似ている(実は全く同じ)ものであることに気づいて、ハッとすることになります。しかし、それはそこではそれ以上発展することはありません。まさに「伏線」ですね。それが、しばらく経ってもう忘れかけていたころに、「山頂」でいきなりフルスペックで押し寄せてくるのです。そして、その時にはさっきの断片のメロディの後に、ブルッフにはなかったシュトラウスのオリジナルのメロディが続いています。おそらく、この部分はこの曲の中で最も盛り上がっているところなのではないでしょうかね。 なぜシュトラウスがブルッフのメロディをここで使ったのかを考えてみるために、この二人の関係を調べてみると、ドイツ・ロマン派の正当な継承者を自認していたブルッフは、斬新な音楽で人気を集めていたこの26歳年下の作曲家を目の敵にしていて、さんざん悪態をついていたようですね。ですから、この引用は、まさにシュトラウスの「しっぺ返し」だったのではないでしょうか。ひんやりしますね(それは「シップ返し」)。ブルッフのテーマは、とてもキャッチーですが、いかにも陳腐なメロディです。それを、シュトラウスは、その後に自らのメロディを付け加え、華やかなオーケストレーションを施して何度も繰りかえすことによって、その陳腐なメロディに全く新しい魅力を与えたことを顕示したかったのですよ。「俺様のことを散々けなしているが、てめえのしょうもないメロディでも、俺様にかかればこんなにカッコよくなるんだぜ。ざまあ見ろ」みたいな。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

実際には、カントルーブは「普通の」オペラや室内楽も作っていて、中にはオンド・マルトノを使った曲などもあるのだそうです。とは言っても、そのオペラなどは現在では全く顧みられてはおらず、やはり彼の本領は、各地の民謡を編曲したものだったようですね。彼が収集した曲は、フランス国内にとどまらず、スペインやフランス語圏のカナダの民謡、そしてアメリカの二グロ・スピリチュアルズにまで及んでいます。さらには、ヨーロッパ中のクリスマス・キャロルや、フランスのポピュラー・ミュージックまで、総数は全部で1200曲ほどにもなっています。 ただ、彼はハンガリーのコダーイやバルトークたちのように、それらを民族音楽の研究のために用いるということはしませんでした。そうではなく、今日ではそれらの曲が誰かが作曲したものなのか、あるいは編曲されたものなのかがよく分からなくなっているので、それをきちんと確定させるために民謡を収集したのだそうです(いまいち、よく分かりませんが)。 彼が最も愛した故郷のオーヴェルニュ地方の歌を集めてオーケストレーションを行った「オーヴェルニュの歌」は、1923年から1954年までの間に全5巻、30曲が作られています。出版されたのは、第1巻(5曲)と第2巻(6曲)が1924年、第3巻(5曲)が1927年、第4曲(6曲)が1930年、第5巻(8曲)が、それからしばらく経った1955年です。 最初にその全曲を録音したのは、ウクライナ(当時はポーランド領)出身のソプラノ歌手ネタニア・ダヴラツでした。彼女のVANGUARDへの録音(1963年)によって、この曲は一躍世界中に知られるようになりました。 ダヴラツの録音は、もちろんLPでリリースされていましたから、上巻、下巻の2枚で出ていました。上巻には第1巻から第4巻の3曲目まで、下巻のA面には第4巻の4曲目以降が入っていました。余ってしまったB面には、カントルーブが編曲した別のフランス民謡が11曲入っていました。 CDになっても、ちょっと1枚で全曲を収めるのは無理なので全曲盤では2枚組にして他の曲をカップリングしているようです。ですから、今回のサンプソン盤も、1枚に収めるために、5曲ほどカットされています(第2巻から2曲目の「アントゥエノ」と3曲目の「羊飼いの乙女と馬に乗った男」、第4巻から5曲目の「牧歌」、第5巻から1曲目の「向こうの谷間に」と5曲目の「お前が愛してくれたら」)。 これは、マルチチャンネル対応のSACDとしては世界初となるものですから、まずはその音に注目です。フィンランドのタピオラ・シンフォニエッタは、そのクールな音色で、なんとも新鮮な「オーヴェルニュ」を聴かせてくれています。そこからは、鄙びた田舎の歌ではなく、とても現代的でスマートな音楽が感じられます。ソリストとして登場するクラリネットやコールアングレなどが奏でる民族的な「速弾き」のフレーズも、とても鮮やかに輝いています。多くの場面で頻繁に現れるピッコロとファゴットのユニゾンも、空気を切り裂くような鋭さを持っています。ピアノが常に加わっているというのが、ちょっとオーケストレーションとしてはくどすぎる、という感じはしますが、それがカントルーブのアイデンティティなのでしょう。 そんなオーケストラをバックに、サンプソンはそこから一歩前に出たところに定位して、豊かな響きの声を聴かせてくれます。それは、ダヴラツの声とは全く違う、とても洗練されたものでした。ただ、彼女の声にとってはこの曲たちのキーはちょっと低すぎたようで、低い音域での響きにちょっとした不快なものが混じっているのが残念です。さっきのクリスマスキャロルだったら・・・(それは「サンタサン」)。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

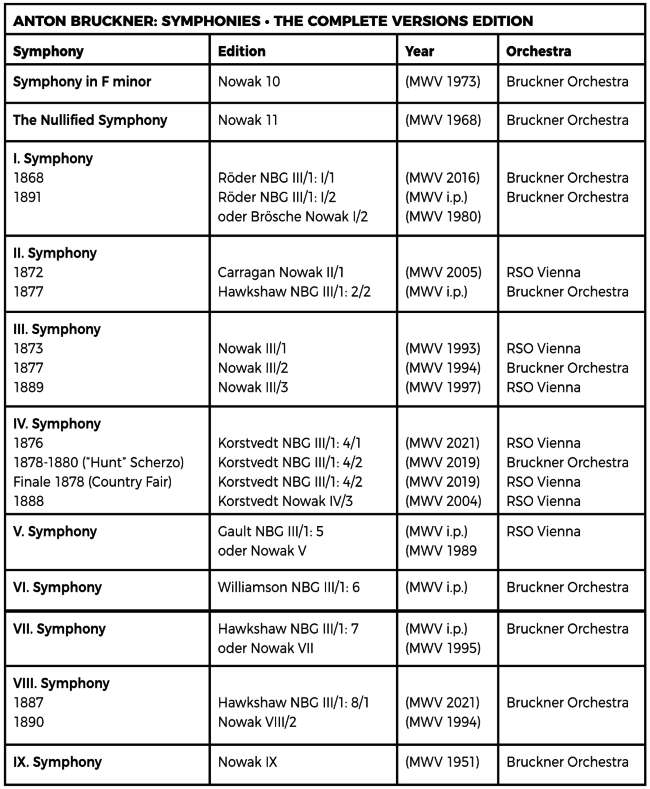

そして、このプロジェクトにはさらなる「目玉」がありました。ここでは、「新しい楽譜」が使われている、というのです。ブルックナーに関しては、かつては「ハース版」というのがあり、その後に「ノヴァーク版」というのが出て(ホース、伸ば〜すって、消火活動みたい)、それが最新の楽譜だと思っていたのですが、そうではなかったのですね。 なんでも、その2つの楽譜の制作母体である「国際ブルックナー協会」が、2011年に最新の研究結果が反映された新しい作品全集を作ることを決めたのだそうです。その3番目の全集は、「新アントン・ブルックナー全集Neue Anton Bruckner Gesamtausgabe 略称NBG」と名付けられ、およそ50巻に及ぶ大全集となる予定です。面白いのは、ハース版やノヴァーク版のように、リストの最初が交響曲ではなく、バッハやモーツァルトの新全集のように、声楽曲から始まって器楽曲に至る、という配列になっていることです。ブルックナーは交響曲だけを作っていた作曲家ではない、ということを強調したかったのでしょうか。 そこでは、「宗教曲」、「世俗的声楽曲」に続く3番目のシリーズとして2つのセクションから成る「オーケストラ作品」が位置付けられており、そのうちのセクション1が、21巻の「交響曲」というカテゴリーになっています。ですから、NBGでは例えば改訂稿がある交響曲第8番の第1稿では「NBG III/1: 8/1」と表記されますが、今回の交響曲第6番には改訂稿はありませんから「NBG III/1: 6」という表記になります。 この「#bruckner2024」での録音予定リストがこれです。  指揮者のマルクス・ポシュナーは、教会音楽家の家に生まれ、小さい時からブルックナーの合唱曲を全て聴かされたのだそうです。そこでモテット「Locus iste」に出会い、感動すると同時に苛ついたというのが、彼のブルックナーの原体験のようです。彼は若いころからジャズ・ピアニストとしても活躍していて、音楽の境界線は認めないというのが、彼の信条だとか。コリン・デイヴィスとロジャー・ノリントンの助手を務めたことが、彼の指揮者としてのスタート地点でした。2015年にはスイス・イタリア語放送管弦楽団の首席指揮者に就任し、ブラームスの交響曲全集のDVDをSONYからリリースしています。2017年からは、リンツ・ブルックナー管弦楽団の首席指揮者およびリンツ州立劇場の音楽監督に就任、この大プロジェクトを任されることになりました。 この演奏では、とても肩の力が抜けた、自然体の音楽を聴くことができます。あまたの巨匠のような押しつけがましいところが一切ないのには、好感が持てます。ただ、オーケストラの木管のソロなどは、あまりに主張が乏しいので、ちょっと物足りなくも感じます。6番はほとんど聴いたことがなかったのですが、第4楽章にワーグナーの「トリスタン」から「愛の死」が引用されているのですね。 今回は、まだCDが入手できないのでNMLで聴いたのですが、大きな音の部分がクリックノイズになっているというレベルミスが頻繁に見られました。製品のCDではそんなトラブルはないのでしょうね。 CD Artwork © Capriccio |

||||||

このイベント、今では語られることも少なくなりましたが、当時このニュースを聴いた音楽ファンは一様に驚いたはずです。なにしろ、あのバイロイト音楽祭が丸ごと日本にやってきて、「トリスタン」と「ワルキューレ」を4回ずつ上演するというのですからね。とは言っても、会場は大阪のフェスティバルホールのみ、さらに、オーケストラがやって来ることはなく、ピットに入ったのはNHK交響楽団というしょぼさでした。しかし、そんなささいなことや、法外な入場料などにひるむことはなく、日本中のワグネリアンたちは大阪への「巡礼」を目指したのです。 何よりもすごかったのは、当時のワーグナーの演出の最先端と言われていた、ワーグナーの孫、ヴィーラント・ワーグナーによる演出がそのまま大阪でも再現される、ということでした。確かに、大戦中はナチスのプロパガンダと化していたワーグナーとバイロイトを再開するにあたって、それらの呪縛を払拭するためには何かとてつもなくインパクトのあるアイディアが必要だったのでしょう。そこでヴィーラントが実行したプランは、具体的な舞台セットなどは何一つない抽象的なステージで、情景は照明によって変わるだけ、しかも、歌手たちも極力動きを抑えるという、極限までにシンプルさを追求したものでした。確かに、その演出からは、ワーグナーの持つ危険でドロドロした薫りは全く消え去っていたのです。 現在では、その演出プランはヴィーラントではなく、その妻のゲルトルーネによって作られたものだ、という事実が知られるようになっていますが、当時のオペラ界でのヴィーラントはまさに「カリスマ」として崇められていたのです。ただ、彼はこの「大阪バイロイト」の半年前に他界してしまいましたから、来日はかないませんでした。無念だったことでしょうね。ですから、ここでの演出は、彼の助手を務めていたハンス=ペーター・レーマンが行っていました。 今回のCDは、NHKによって収録された音源によって作られています。NHKでは映像も録画していて、それらは間違いなく放送されていたのでしょうが、当時その放送を見たり聴いたりしたという記憶はありません。その映像を見たのはかなりあとになってから、それは薄暗いところでもぞもぞ人が動いていることぐらいしかわからないという、なんかイライラするような映像だったような気がします。普通のテレビで見たので、音もひどいものでした。 そんなこともあって、このCDも、記録としての価値は認めていてもそのクオリティに関しては何の期待もしていませんでした。もしかしたら、ステレオでさえなかったかもしれない、とまで思っていましたからね。 しかし、まず聴いてみたトーマス・シッパーズが指揮をした「ワルキューレ」では、その、信じられないほどの素晴らしい音に心底驚いてしまいました。もちろん、ちゃんとステレオで聴こえます。ステージでの歌手の声も、きっちり収められています。テープの経年劣化もほとんど感じられないクリアな音で、大音響でも歪みなど全くなかったのにも、感激です。 ただ、ステレオで聴いたため、オーケストラの弦楽器の配置がファースト・ヴァイオリンが下手寄りということも分かってしまいます。確か「バイロイトを再現する」ということで、オーケストラ・ピットも改修されていたはずですが、あいにくバイロイトと同じ上手にファースト・ヴァイオリンを置くというところまでは、気が付かなかったのでしょう。 そして、出だしこそ、その充実したオーケストラの響きにも感心したのですが、曲が進むにつれて、次第にその粗も見えてくるようになります。一番まずいのは、歌手とオーケストラが全然合っていないところが、かなりの個所で見られることでした。オーボエとフルートのトップも、かなりヤバかったですね。4時間近くの長丁場、もう疲れ果てたのか、最後のアコードはぐじゃぐじゃでした。正直、これはN響にとっては黒歴史ともいうべき、お粗末な演奏だったのではないでしょうか。 しかし、歌手たちはブリュンヒルデ役のアニア・シリアを除いては完璧でした。ヴィーラントの愛人だった彼女のクオリティは、彼の庇護なしにはステージに立つことは出来ない程度のものだったことがよく分かります。 一方、ピエール・ブーレーズが指揮をした「トリスタン」では、同じオーケストラとは思えないほど、めっぽう充実した演奏を繰り広げていたのは意外でした。これは、ブーレーズは本番間近でないと来れなかったので、下振りを任された、「ワルキューレ」の最後の回だけの指揮をしたヴォルフガング・レンネルトのおかげでしょうか。いくらブーレーズでも、このオペラを全く演奏したことがなく、もしかしたら聴いたことすらなかったと言われている(ビルギット・ニルソンの証言)のでは、ここまでまとめることは出来なかったはずです。管楽器のメンバーも、ローテーションで少し変わっていたのかもしれません。 ここでは、脂の乗り切ったビルギット・ニルソンやヴォルフガング・ヴィントガッセン、そして、とても味のある歌を聴かせてくれたハンス・ホッターなども堪能できました。日本人だけの合唱団も、健闘してましたね。「愛の死」の最後の和音がまだ続いているうちにフライングの拍手が起こったのも、気持ちはよく分かります。 さっきのシリアと、ジークリンデを歌ったヘルガ・デルネシュ以外は、指揮者も歌手もすべて今では故人となっていたというところに、「歴史」を感じずにはいられません。 CD Artwork © NHK Service Center |

||||||

この中で、この「フィデリオ」も、予定されたコンサートは中止になり、録音だけが行われました。その時の写真がブックレットにありますが、会場のドレスデンのクルトゥアパラストではステージを前に出して広くしたところに、オーケストラのメンバーはかなりの間隔を取って並んでいます。弦楽器では、普通は2人で1本の譜面台を見ているのですが、間隔を空けるために1人で1本を使っています。ただ、誰もマスクはしていません。 ソリストたちも普通は指揮者の脇あたりで歌うのですが、今回はこのステージの後ろのバルコニー席で、やはり歌手同士の間隔もとても広く取って歌っています。 もちろん、大人数の合唱がこの同じ空間に入ることはできませんから、おそらく11月になってから、同じ場所に合唱団だけを入れて録音したものがオーバーダビングされているようですね。 「フィデリオ」は、形式的には歌の間にセリフが入るという「ジンクシュピール」ですが、この録音では、その部分がカタリーナ・ワーグナーとダニエル・ウェーバーというバイロイトのチームによって改訂されています。これは、以前聴いた同じレーベルの同じ指揮者での「魔弾の射手」と同じ手法ですね。さらに、この二人は、日本の新国立劇場で2018年に上演された「フィデリオ」でも、演出家とドラマトゥルクとして関わっていましたね。おそらく、その時と同じセリフが今回も使われていたのでしょう。当然、「レオノーレ序曲第3番」を途中に挿入するというような意味のないことは、ここでは行われてはいません。 録音は、このレーベルではおなじみのPOLYHYMNIAのジャン=マリー・ヘイセン、まあ、彼に任せておけば、素晴らしいサラウンド・サウンドが楽しめることでしょう。序曲ではこれが「無観客」だとはっきり分かるホール残響がたっぷり加えられていて、そういう現実をまさにリアルに感じることができます。 そして、その後にマルツェリーネとヤキーノのセリフになるのですが、それもとても残響の多い、遠くから聴こえてくるような音です。たしかに、録音された場所はメインマイクから遠く離れたところですから、ここでもそんなリアリティを出していたのでしょう。しかし、よく聴くと、その2人の響きが微妙に異なっています。左側に定位しているマルツェリーネは、声自体もはっきり聴こえるのに、真ん中に定位しているヤキーノはほとんど残響しか聴こえません。 そのうちにロッコやフィデリオが加わってシーンが進んでいきますが、なんだか真ん中のヤキーノだけそんなちょっと引っ込んだ声のままです。ですから、この4人のカルテットでは、最後に登場するヤキーノの声はほとんど聴こえてきません。 いくらなんでもこれはちょっと変なので、ためしにSACDのCDレイヤーを聴いてみました。そうしたら、もう全然歌手の声が違います。残響はほとんどついておらず、実際の声がみんなはっきり聴こえます。さらに、SACDレイヤーを、マルチチャンネルではなく2チャンネルで聴いてみると、これは先ほどと全く変わりません。ということは、SACD(つまりDSD)でのミキシングで、真ん中の歌手のためのサブマイクの音が入っていなかったか、極端にレベルが低かったのではないでしょうか。信じられないようなミスです。まあ、こんなことを言ってもショップ(HMV)や代理店(キングインターナショナル)には相手にされないでしょうから(何度も体験済み)、なにもせず、とても貴重な「資料」として取っておくことにしました。 最近、このレーベルではSACDのリリースが極端に少なくなっています。そんなことも、この「手抜きミキシング」に関係しているのでしょうか。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

ハイドンがこのオペラのために使った台本は、少し前の時代の人気台本作家、ピエトロ・メタスタージオが作ったものです。なんでも、ハイドンは作曲家になる前の修業時代に、この詩人と同じ建物で暮らしていたのだそうです。そこには、ハイドンの才能を最初に認めた作曲家のニコラ・ポルポラと、その声楽の生徒で、あの映画にもなったカストラートのファリネッリも一緒に住んでいたのですね。 そのファリネッリがマドリッドの王室歌手だった時に、スペイン国王フェルナンド6世の聖名祝日のためにと、仲間のメタスタージオとポルポラにオペラを依頼します。それが、この「無人島」です。その時にはポルポラは病気だったため、ウィーンの宮廷作曲家ジュゼッペ・ボンノ(後の宮廷楽長。彼の後任者がアントニオ・サリエリ)が代わりに曲を作り、1753年にアランフェスの劇場で初演されました。 この台本は人気を呼んで、なんでもこれ以降19世紀に入るまでに、30人以上の作曲家が取り上げているのだそうです。ハイドンも、その一人でした。 ハイドン版の「無人島」は、エステルハージ公の聖名祝日のために作られ、1779年の12月6日にエステルハーザで初演されました。さらに1802年には、ドイツ語版も作られています。 物語は2つの場面に分かれていて、登場人物は女声2人、男声2人の4人だけです。舞台は大西洋上の無人島、そこでは、13年前に難破船からこの島にたどり着いた姉妹だけが暮らしています。姉のコンスタンツァは、結婚相手のジェルナンドに見捨てられたと泣き暮らす毎日、最近では、大きな岩を自分の墓に見立てて、墓碑銘を掘ることに熱中しています。一方の妹のシルヴィアはポジティブ思考の楽天家です。 と、沖には大きな船が見え、そこから、2人の男が乗ったボートが島に向かってやってくるではありませんか。それは、13年前に海賊に拉致されたコンスタンツァの夫のジェルナンドと、そこで彼と知り合ったエンリーコ、二人はやっと解放されて、彼女たちを探しに島に戻ってきたのです。そうとは知らず、コンスタンツァは島の奥に行ってしまいましたが、シルヴィアは、木陰でその二人の話を聴いています。そして、エンリーコの顔をチラ見するとあまりのイケメンぶりに一目惚れ。 次の場面になると、ジェルナンドがコンスタンツァの書いた墓碑銘を発見、それを見てもう彼女は死んだのだと思い、そこにやってきたエンリーコに彼女を供養するためにこの島に残ると言い、一人で森の中に行ってしまいます。そこにシルヴィアが登場、エンリーコはまるで妖精だと、こちらも一目惚れ。ジェルナンドも墓碑銘の前でコンスタンツァと再会、全てを知った彼女は大喜びでめでたしめでたし。 台本では、型通りのレシタティーヴォとアリアが出てきますが、ハイドンはそのすべてのレシタティーヴォを、通奏低音だけの「セッコ」ではなく、オーケストラの伴奏が付いた「アッコンパニアータ」にしています。そのオーケストラのパートがとても雄弁で、それだけで人物の心の動きがはっきり分かるようになっています。アリアはとてもシンプル、最初のシルヴィアのアリアなどは、「ハイドンのセレナーデ」と呼ばれていたホーフシュテッターの曲とよく似ています。 最後に全員で歌われる四重唱は圧巻で、それぞれがソロで歌う時のオブリガートが、最初はヴァイオリンだけだったものが、そこにチェロ、フルート、ファゴットが順に加わって華麗なバトルとなり、盛り上がります。 歌手では、シルヴィア役のイム・スンヘが素敵です。コンサートマスターのフォルクが指揮をしているベルリン古楽アカデミーは、隙のない演奏を聴かせています。 CD Artwork © Deutschlandradio / Pentatone Music B.V. |

||||||

この建物がプロイセン王のフリードリヒ・ヴィルヘルム3世の命によって1821年に建設された時はオペラハウスのような馬蹄形の客席で「劇場」としての構造を持っていました。ですから、その頃はこの建物は「シャウシュピール・ハウス(芝居小屋)」と呼ばれていたのです。ウィンナーではありません(それは「シャウエッセン」)。それが現在のようにコンサートホールとして再建されたときにも、その名前はそのままでしたが、1994年に、現在の「コンツェルトハウス」という名前に変わったのでした。 おそらく、そんな名前に変わったのだ、ということが多くの人に知られるようになったのは、このホールのレジデント・オーケストラだったベルリン交響楽団が、2006年に「ベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団」と改名してからだったのではないでしょうかね。 そんな「シャウシュピール・ハウス」が完成した1821年の5月26日には、国王をはじめとした各界の名士を集めての開館記念パーティーが開催されました。そして、それから3週間後の6月18日には、音楽史を飾る一大イヴェント、ウェーバーの「魔弾の射手」の世界初演が行われたのです。これはまさに「ドイツ・オペラ」が誕生したとも言える瞬間でした。そして、その作品は大評判を呼び、ベルリンの人はみんなこのオペラの中のメロディを口ずさむようになっていたと言われています。 さらに、その6日後には、同じ作曲家の「ピアノとオーケストラのためのコンツェルトシュトゥック」の世界初演も、この劇場で行われました。 それからちょうど200年経った頃にその同じ場所で作られたこのCDには、その「魔弾の射手」の序曲と、アリアが2曲、そして、「コンツェルトシュテュック」が収められています。演奏しているのは、先ほどのベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団、指揮は、現在のシェフ、エッシェンバッハです。その他にも、ウェーバーの最後の作品となったオペラ「オベロン」の序曲と、彼のごく初期のおそらく未完のオペラ「リュベツァール」の序曲をそのまま転用した序曲「幽霊の支配者」も演奏されています。 CDにはその曲が最初に入っています。全く聴いたことはありませんでしたが、そのタイトルからも分かる通り、なにかおどろおどろしい雰囲気が漂っています。そんなテーマとは対照的に、救いのようなものが感じられるテーマも登場します。そして、短調で始まった曲が最後には長調に変わって終わる、というのも、いかにもロマンティックな作風です。 その、最初のテーマがフルート・ソロで登場するのですが、その音色が最近はとんと聴かれなくなったいかにも「ドイツ」という深みのある渋いものだったのには驚きました。メンバー表を見て、それを吹いていたのがキム・ユビンさんという韓国出身の方だと知った時は、さらに驚いてしまいました。韓国おそるべし、です。 その次の曲は、「コンツェルトシュテュック」です。事実上、ウェーバーの3番目、そして最後のピアノ協奏曲ですが、4つの部分が連続して演奏されます。特に後半の2つの部分は、軽やかな「行進曲」に始まってハッピーなエンディングと、楽しめます。ここでは、そんな幸せな情感が、ヘルムヒェンのとても精度の高い技巧から生まれる、きらめくようなピアノによって、存分に味わうことができます。 「魔弾の射手」の序曲に続くエンヒェンの2つのアリアを歌っているのは今シーズンのこのホールのアーティスト・イン・レジデンスを務めているアンナ・プロハスカです。彼女は聴くたびに特別なインパクトを与えられるソプラノですが、今回もさらに磨きがかかった細やかな情感が感じられました。 CD Artwork © Alpha Classics / Outhere Music |

||||||

そのような、「ウィンナ・ワルツ」というカテゴリーで、シュトラウス家と同じように代々音楽家を輩出していた家系がもう一つあったそうです。それが、このCDに登場する「ファールバッハ家」です。 その歴史は、ヴュッテンベルクの靴職人だったゲオルク・レオンハルト・ファールバッハがウィーンに移住してきた時に始まります。まず、彼の4人の息子たちは、全て音楽を職業とする人となりました。さらに、長男のヨーゼフの子供のうちの4人と、三男のフィリップの子供のうちの2人も音楽家になります。その、フィリップ・ファールバッハ(1世)と、その息子のフィリップ・ファールバッハ2世が、このCDの主人公です。 フィリップ・ファールバッハ1世が生まれたのは1815年10月25日、この日は、ヨハン・シュトラウス2世が生まれた日のちょうど10年前の同じ日なのだそうです。ただの偶然でしょうが。彼は子供のころからフルートを演奏していて、兄のヨーゼフから音楽教育を受けます。そして、1930年ごろにヨハン・シュトラウス1世のオーケストラに、フルート奏者として雇われます。同時に彼は、写譜家、さらにはシュトラウスの曲の編曲の助手まで任されるようになりました。 そんな修業時代を経て、自身の市民オーケストラを編成、同時に、軍楽隊の指揮者としても活動し、外国への演奏旅行なども行っています。彼は、音楽新聞へダンス音楽や軍楽隊の楽器などに関する多くの論文を投稿してもいました。さらには、オカリナの教則本なども出版しています。 ヨハン・シュトラウス1世が亡くなってからは、彼のオーケストラは、シュトラウスのオーケストラと交代で、オーストリアのダンス・ホールで演奏するようになりました。彼はそのような実用的な音楽だけでなく、オペラの作曲なども手掛けていたそうで、その作品の総数は700曲以上と言われていますが、その多くはまだ誰の目にも触れてはいません。 フィリップ・ファールバッハ2世も、父親同様市民オーケストラと軍楽隊の指揮者とともに、作曲家として活躍しました。彼の音楽家としてのデビューは12歳の時。自分の曲を父親のオーケストラを指揮して演奏したのが、そのキャリアの始まりでした。彼の作品は、500曲以上あるのだそうです。 このCDでは、1世の作品が3曲、2世の作品が11曲演奏されています。オペラやオペレッタ、さらには映画音楽などでの経験が豊富なニュルンベルク交響楽団は、ウィーン生まれの指揮者クリスティアン・シモニスの下、それらの作品に的確な魅力を与えています。ただ、ワルツなどではほとんど「ウィーン訛り」のリズムは感じられず、ドイツのオーケストラらしい堅実な一面も見せています。 1世の作品の中に「オカリナ・ワルツ」というのがあります。これは、そもそも、先ほどの彼の好きな楽器、あの鄙びた音のするオカリナとピアノのために作られました。それは、さらにヴァイオリン、フルート、オーボエの他、ステッキ・フルート(実際にステッキとしても使えるフルート)でも演奏できるようになっているのだそうです。おかしなワルツですね。もう1曲、「ウィーンの森のツノメドリ」というワルツも、終始水笛が鳥の鳴き声を模倣していて、楽しめます。 ただ、音楽的には2世の作品の方がより深みが感じられます。ハープのイントロがとても印象的なワルツ「愛の夢」などは、まさに「名曲」です。 そんなファールバッハ親子ですが、ウィーン・フィルの年中行事「ニューイヤー・コンサート」で彼らの作品が演奏されたことはありません。きっと、これからも演奏されることはないのでしょうね。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |