|

|

|

|

![]()

ザンギの値打もない。 佐久間學

歌われているのはリストのリートです。このジャンル、ピアノ曲ほどは知られてはいないのではないでしょうか。 例えば「ペトラルカのソネット」なんて、ピアノ曲では確かに聴いたことがありますが、同じ名前のリートがあったとは。でも、これはタイトルを見れば分ったはずなんですよね。「ペトラルカ」というのはルネサンス期の詩人、「ソネット」というのは、そのころ作られた定型詩のことですから、これは歌の歌詞のはず、そんな歌詞に曲を付けるというのが、最初の発想だとはすぐに気づくべきでした。 つまり、そんなペトラルカさんが作ったソネットの中からリストは3つを選んで、ピアノ伴奏のリートを作り、後にそれをピアノだけで演奏できる形に改訂した、ということになるのですね。 せっかくなので、そのピアノ曲と、ここで歌われているリートとを聴き比べてみましたが、それはそんな単純なことではなかったようですね。ぼーっと聴いていただけでは、それぞれが同じメロディをもとに作られていることすら気が付かないほどに、見事にリートらしい、そして最初からピアノ曲だったと思えるような曲に仕上がっているのですから、さすがです。 そういえば、オーケストラの曲でも、おそらくコンサートで聴かれる作品で最も演奏頻度が高いと思われる交響詩「レ・プレリュード」も、最初の形は歌詞のある合唱曲だったのですね(そのあたりの経緯はこちらをどうぞ)。ですから、この交響詩に出てくるテーマたちは、それぞれにとても美しいメロディで、聴く者の心を温めてくれています。世の中には、そのあまりにも天才的なピアノのテクニックに対して嫌悪感を抱く人もたくさんいるようですが、こういうメロディを聴いてしまうと、リストの中には確かに人の心を揺さぶる高い音楽性があることに気づかされます。 実際、「愛の夢」という超有名なピアノ曲も、ここではリートとして聴けますからね。いきなり、このメロディがカウフマンによって歌われていたのには、本当に驚きました。 これらの曲の中には、タイトルだけは聞いたことがあるというのもありました。それは「ローレライ」。フィリップ・フリードリヒ・ジルヒャーという高圧洗浄機みたいな名前(それは「ケルヒャー」、前にも使ったな)の作曲家がハインリヒ・ハイネの詩に1838年に曲を付けた合唱曲ですね。リストが作ったのは1841年(ここで歌われているのは1854年の改訂版)ですから、曲を付けたのはリストの方が後になります。 この2つの作品を比べてみると、それぞれの作曲スタイルがまるで異なっていることが分かります。ジルヒャーは、ご存知のように、全部で6節あるこの詩を2節ずつまとめ、「1番」から「3番」までに全く同じメロディを付けました。それは、まるで民謡のような素朴なメロディで、そのために日本でも「唱歌」としてよく知られています。ところが、そんなお気楽なメロディとは裏腹に、この歌詞では、単にライン川の美しい流れを描写しただけではなく、岩の上で歌う妖艶な乙女の声にそこを通る船の舵手が惑わされて岩にぶつかり、船もろとも沈んでしまうという悲惨な伝説が語られているのですよ。ですから、ハイネを忠実に訳した近藤朔風の格調高い文語体の歌詞は、「3番」あたりではそのメロディとはもろに乖離しています。 しかし、リストはハイネの詩に忠実に従い、激しい情感の起伏を伴うドラマティックなリートに仕上げました。それを、カウフマンは、多彩な音色とダイナミクスを駆使して、まさに感動的とも言える演奏を繰り広げようとしています。惜しむらくは、それに必要な、かつては彼に備わっていたはずの針の穴を通すような細かいコントロールのスキルが、今の彼にはもはやなくなっているのです。 CD Artwork © JAK GmbH & Sony Music Entertainment |

||||||

彼女たちは2011年にQUERSTANDレーベルからデビュー・アルバムをリリースした後、同じレーベルで「PREISUNG」(2014年)、「LIFTED」(2015年)という、ポップス(ビートルズやスティービー・ワンダー)やジャズをフィーチャーしたアルバムを出します。その間、RONDEAUレーベルでもフーゴー・ディストラーという作曲家の作品集(2012年)もリリースします。さらに、2018年には「MERIDIANE NORD」という北欧の民謡集をRAUMKLANGレーベルからリリースしています。この3つのレーベルは、いずれも旧東ドイツ圏に本拠地がありますが、今回はなんとベルギーのFUGA LIBERAからのリリースです。 その間、どんな事情があったのかは知る由もありませんが、このアルバムのコンセプトは非常に明確で、コロナ禍によって断ち切られてしまった、アーティストとリスナーとの関係を、もう一度構築し直すということのようでした。「ORIGINS」というタイトルも、そんな活動を根源から見直そうという気概の表れなのでしょう。 そして、ここでは音楽そのものも、かなり「攻めて」いることが分かります。それは、ただ最新の「現代音楽」の間に、ヘンリー・パーセルのようなバロックの音楽が挟まっている、という皮相的なことではなく、全ての曲の中で彼女たちの挑戦の跡が感じられるのです。 まずは、デヴィッド・ラングの2007年の作品「evening morning day」です。テキストはラング自身が旧約聖書の「創世記」を大胆に書き直したものですから、このアルバムのコンセプトにしっかり呼応しています。この曲は以前にも聴いたことがありますが、その時には男声合唱によって歌われていました。ここでは、もちろんそれを女声合唱が歌っています。しかも、メンバーもほとんど1パート1人ぐらいですから、この、まるでペルトのようなシンプルな作品では、そのメッセージがとてもピュアなものに変わります。 その後、イギリスのルネサンスの作曲家ヘンリー・ローズのマドリガルが歌われますが、それをこの編成のために編曲しているのが、もとキングズ・シンガーズのメンバーのフィリップ・ローソン(髭を生やして頭が薄いバリトン)です。彼は在籍中はこのアンサンブルのために多くの編曲を行い、現在は作・編曲家として大活躍しています。今回の編曲が、とても型破り、オリジナルを生かしながらも、現代的な手法をふんだんに用いて飽きさせません。 その後に、パーセルの「妖精の女王」からの第4幕からの4曲(春・夏・秋・冬)が、今度は別の編曲家の編曲で聴けるのですが、これはちょっと平凡。その同じ「妖精の女王」の第2幕からの4曲(夜・ミステリー・秘密・睡眠)が後半にもあるのですが、これもローソンの編曲で、そこでは曲ごとに編曲のプランを変えて楽しませてくれています。 その他にも、作曲家/ピアニストのメレディが作った、やはりコテコテのミニマルの「Crystallized」が、予想通りのシンメトリカルな構成だったのでとても満足できました。 そして、なんと言っても、彼女たちのオリジナルのインプロヴィゼーション・ピース「Hypophysis(下垂体)」が、とてもスリリングでした。まるでいにしえの「シアター・ピース(死語)」と言った感じで、様々なエピソードがコラージュ風に登場してきます。そこで語られている英語がとても上手なのにまず感激。そして、いきなり音取りもせずにア・カペラのとてもきれいなハーモニーで歌い始めるというサプライズも。彼女たちは絶対音があるのでしょうね。 最後には、やはり彼女たちのオリジナル「Vacuum(真空)」が演奏されていますが、そこではヒルデガルト・フォン・ビンゲンにインスパイアされたという、「E」の音をベースにしたミニマルが、A=432Hzという微分音のチューニングで歌われています。こんなこと、よっぽど耳が良くなければできません。 CD Artwork © Outhere |

||||||

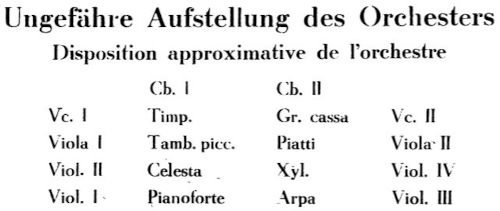

これは、マルッキとヘルシンキ・フィルにとっては、3枚目のバルトークとなります。前作の「青ひげ公の城」も楽しめたので、期待できます。 まずは、おそらく1番好きな「弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽」です。タイトルからしてカッコいいですよね。そもそも「ソナタ」とか「交響曲」ではなく「音楽」と言い切っているのが、とてもモダンな感じ。というか、間違いなく「音楽」であるものを「音楽」と呼んでしまうセンスがたまりません。 さらに、このタイトルでは、その「音楽」の内容をあえて不正確に言っている、というあたりにも、ちょっと斜に構えたカッコ良さを感じます。つまり、この作品の楽器編成には、そのタイトルにはなくても、ソロ楽器として重要な役割を持つピアノやハープもしっかり加わっているのですからね。 それと、それらの楽器の配置もユニークで、弦楽器は2組のアンサンブルが左右対称に配置され、それに挟まれてピアノや打楽器群が入るようになっています。スコアにはこのように指示されています。  近代オーケストラの配置としては非常に変わっていますが、これは別にバルトークの発案ではなく、もっと昔からあったもので、例えばバッハが「マタイ受難曲」でとった配置と同じです。サラウンドでは打楽器の距離感がよく分かります。 第1楽章では、とても小さな音で入ってくるヴァイオリンが、すでにしっかりと存在感を持った音で聴こえてきます。次第に楽器が増えて、その入り組んだポリフォニーが盛り上がり、ダイナミックスもマックスになっても、その弦楽器の質感は全く変わりません。そこに初めて打楽器が加わっても、弦楽器の音が相対的にしょぼくなるというようなこともありません。なんという素晴らしい録音なのでしょう。いや、もちろん、それはとても集中力のある演奏に対して、エンジニアが真摯に対応した結果なのでしょう。 そんなクライマックスを迎えた後、音楽はまた静かな方向に向かいますが、ここで、そのテーマのモティーフが、最初に出てきたのと「逆」の音型になっていることに気づきました。前半は「上昇→下降」という音型だったのが、後半には「下降→上昇」に変わっていたのですね。そんなことに初めて気づくのも、集中して聴いていられる演奏と録音だったからなのでしょう。 アンサンブルの精度も驚異的です。第2楽章でピアノと弦楽器がユニゾンで不規則なリズムを刻むところなどは、まるで「春の祭典」を思い起こされます。途中でほとんどクラスターのように聴こえる弦楽器も、時代を先取りしているよう。 第3楽章はあのキューブリックの「シャイニング」で使われていましたね。映画ではちょっとミスマッチに感じられたのは、そのサントラの音源(カラヤン/ベルリン・フィルの1969年録音)が今回ほど精緻ではなかったせいなのでしょう。 第4楽章では、その落ち着いたテンポに意表を突かれます。おかげで、今までイケイケの音楽だと思っていたものが、もう少し民族的な情緒まで感じられるものに変わりました。06:02付近でのコントラバスのピチカートがこれほど完璧に決まっているのも稀です。 これは2019年に録音されていますが、カップリングの「オケコン」はその1年前の録音です。録音会場も一緒なのですが、こちらは「弦チェレ」ほどの精度は感じられません。録音面では、管楽器が入ったことで、弦楽器の音が全く精彩を欠いています。トゥッティになった時に、まるでリミッターがかかったように個々の楽器の質感が消えてしまっているのですね。それと、管楽器のソロと弦楽器とのバランスもいい加減です。そして演奏も、例えば一番好きな第4楽章の01:00から始まるヴィオラのパート・ソロも、ちょっと雑に聴こえてがっかりさせられます。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

シュテルツェルという人は、髪は長くありません(それは「ラプンツェル」)が、若いころにはイタリアに留学し、1719年からはチューリンゲンの都市でヴァイマールにも近いゴータの宮廷楽長に就任、亡くなるまでその地で過ごしました。彼はオペラも作りましたが、バッハと同様、教会歴に従ったおびただしい数の年次カンタータを作るなど、宗教曲をたくさん残しています。 シュテルツェルは、受難曲でも、1725年には多くの作曲家がそのテキストに曲を付けた「ブロッケス受難曲」も作っていますが、今回のCDで聴けるのは1730年に作られた、冒頭にルター派の讃美歌としてよく知られている「子羊が往く、咎(とが)を背負って」というコラールが歌われる「受難オラトリオ」です。 この作品は、その年の聖金曜日、3月29日に、ゴータの教会で初演されました。その後、1730代年には、ほかの都市、例えばゾンダースハウゼン、ルドルシュタット、ニュルンベルクなどでも演奏されています。さらに、1734年には、なんとバッハまでもがライプツィヒのトマス教会で、4月23日の聖金曜日に、この曲を取り上げていたのです。そして、最近の研究では、その翌年の1735年から1736年にかけての丸1年分の年次カンタータとして、シュテルツェルのカンタータを使ったのだそうです。確かに、この頃になると、バッハは毎週新しいカンタータを作るような状況にはありませんでしたね。 今回の録音は、そのトマス教会で、2019年6月14-15日に行われました。つまり、これは、この曲の「ライプツィヒ初演」から285年後に行われた「再演」だったのですね。 曲は、4部からなる大作で、演奏には2時間もかかります。4人のソリストと合唱、それに通奏低音と弦楽器というのが基本の編成ですが、曲によってはリコーダー、オーボエ、ファゴット、ヴァイオリンなどのオブリガートが付くものもあります。タイトルのコラールに続いて、まずはテノールかバスのエヴァンゲリストがレシタティーヴォ・セッコ(通奏低音だけ)によって、客観的な状況描写を歌います。それに続いて、エヴァンゲリスト以外の歌手が今度は心象描写のレシタティーヴォ・アッコンパニャータ(弦楽器の伴奏つき)を歌い、そのままアリアに続けます。それを合唱によるコラール(バッハの受難曲に使われたものも頻繁に登場します)が締めくくる、というのがワンサイクル、それを、1部から3部までは6回ずつ続けます。第4部だけはそのサイクルは少し無視して、合唱独自の曲も入り、最終的な盛り上がりを作っています。 まずは、合唱がとても上手で、最初のコラールから安心して音楽に浸れます。それぞれのアリアも、一つとして退屈なものはなく、すべてに心が通った素晴らしいものばかりです。 この演奏では、指揮者のマックス自身がさきほどのゾンダースハウゼンの博物館に保管されていたパート譜をもとに作ったスコアが使われています。ですから、これが世界初録音なのかな、と思ったら、すでに2018年に録音されたGLOSSA盤が「初録音」としてリリースされていました。 ところが、それは今回のマックス盤とは、いろいろな点で異なっています。まずは演奏時間ですが、こちらは1時間しかかかっていません。調べてみると、後半でかなりのナンバーがカットされています。そして、オーケストレーションが違っているものもあります。何しろ、1曲目のコラールからして全く別物ですから。 実は、IMSLPにこの曲の「自筆稿」がアップされています。これが、まさにGLOSSA盤そのものなのです。そして、その筆跡が、なんだかバッハのものとよく似ています。実際、バッハはこの曲の中のアリアを自らのカンタータに流用していますから、もしかしたらこれは彼が演奏した時に「手を加えた」楽譜だったりして(たぶん違います)。 CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

ブリュッヘンは2014年にその生涯を閉じましたが、その直後、GLOSSAレーベルから、このチームが録音したモーツァルトの作品を集めたボックスがリリースされました。そこには、1998年の日本でのライブ録音による「レクイエム」から、2010年の後期交響曲集まで、8枚のCDによる名盤が集められていました。そして、このボックスには、日本だけの特典として、2011年11月9日に録音された「後宮からの逃走」のCDが添付されていたのです。 もちろん、それはボックスを買った人しか入手できないアイテムだったのですが、最近単独でサブスクからリリースされました。おそらく、ブリュッヘンのほとんど最後の録音ですし、モーツァルトのオペラを録音したものはそれまではなかったはずですから、これはとても貴重な録音です。 この日は、「後宮」がコンサート形式で全曲上演されていました。そのライブ録音を、ほぼ半分にまとめたものです。本来は2時間ちょっとかかっていたものを、ジンクシュピールの中のセリフを大幅にカットし、残りのアリアや重唱もいくつかカットして、CD1枚分にまとめてあります。ですから、音楽そのものの流れはきちんと聴くことができます。 まず、序曲から始まりますが、そのテンポがピリオド系にしてはかなり遅いことに気づきます。この少し前に彼らはベートーヴェンの交響曲ツィクルスをやはりライブ録音していましたが、それと同じような「円熟」が感じられるテンポでした。 ところが、この序曲の中で、いかにもオリエンタルな音色でシンバルや太鼓が華やかに鳴らされる時に、一緒に演奏されているはずのピッコロの音が、全然ピッコロらしくありません。もしかしたら、これはリコーダーではないでしょうか。音色から言って、おそらくソプラニーノ・リコーダーです。 実は、このコンサートでの全曲の映像が、こちらで前半と後半がアップされています。それを見ると、  この映像で見るブリュッヘンは、椅子に座ってスコアにかじりつき、腕を上げることもつらそうな指揮ぶりです。序曲のテンポが遅いのも、そんなことが影響していたのでしょう。こんなんで、最後まで演奏できるのでしょうか。かなり困難なのでは、と思ってしまいます。 しかし、歌手たちのアリアが始まると、そんな懸念は一掃されます。全く名前を知らない方たちばかりですが、それぞれがピリオド楽器と調和した爽やかな声で、ジンクシュピールの様式の中に自然に溶け込んでいます。 ベルモンテ役のダーリンは、まるでセリフを語っているような無理のない歌い方で、とてもすっきりとした声が魅力的です。コンスタンツェ役のラウテンも表現力が豊かで、情感にあふれた歌を聴かせてくれています。 オスミン役のテヴスは、なんとも不気味なキャラを前面に出しています。逆にペドリッロ役のベークマンは明るさを強調しているようです。そんな中で、ブロンテ役のジーデンだけはちょっと不安定、そのためか、彼女のアリア「Welche Wonne, welche Lust」がおそらく大幅にオーケストラとずれてしまっていたせいでカットされていたのは、ちょっと残念。 映像では、セリムも登場して、セリフをしゃべりながら物語を盛り上げています。それらを全部含めたノーカット版も、サブスクで出して欲しいものです。もちろん対訳付きで。 CD Artwork © Note 1 Music GmbH |

||||||

その「ボギー大佐」は、「クワイ河」になる前にも、「ヒットラーの〇〇は一つ」という替え歌になっていて、第二次世界大戦中にイギリス軍の間で大ヒットしていたそうです。そのフル・コーラスは、こんな感じ。動画もあります。 Hitler has only got one ball,日本だと、「サル、ゴリラ、チンパンジー」。 アーノルドは、これほどお下劣なことはやっていませんが、別のところでもう少し高尚な「笑い」に加担していたことがあります。彼は、「元祖冗談音楽」として知られている「ホフナング音楽祭」を創設したメンバーの一人だったのです。ご存知のように、これはアマチュアの音楽家でもあったイギリスの漫画家のジェラード・ホフナングが描いた、とても人気のあった音楽ネタの1コママンガの世界を、実際にオーケストラやプロの演奏家を使って再現しようというコンサートです。それは、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われたのですが、あの大きなホールが満席になったというほど、好評でした。 そこに、アーノルドは自分の作品を提供し、自ら指揮もしたのですね。このコンサートは公式には1956年と1958年、そしてホフナングの死後の1961年の3回開かれ、それぞれのライブ録音のハイライトLPがEMIからリリースされていました。 今回のアルバムで紹介されている作品は、1961年のコンサートで演奏された、そのタイトルからして「The Grand Concerto Gastronomique for Eater, Waiter, Food and Large Orchestra(レストランの客、ウェイター、料理、そして大オーケストラのための食道楽協奏曲)」という、おいしい、いや、おかしい曲です。これは先ほどのLPには収録されていなかったので、これが晴れての世界初録音となります。 曲は全部で6つの楽章からできています。1曲目は「プロローグ」、とても大げさなファンファーレが聴こえてきて、これから出てくる料理への期待を募らせます。 2曲目は「ブラウン・ウィンザー・スープ」、さっきのテーマがワルツになっています。 3曲目は「ローストビーフ」、これは、料理というよりは、牛が草を食んでいるのどかな牧場を思わせるような音楽です。 4曲目は「チーズ」、ここでも最初のテーマが聴こえますが、最後にそれがバラバラになってしまいます。 5曲目は「ピーチ・メルバ」、なんと、グノーの「アヴェ・マリア」がヴォカリーズで歌われるだけです。 そして最後は「コーヒー・ブランデー、エピローグ」です。コーヒーはありがちなオリエンタルなテイストのメロディがオーボエとピッコロで繰り返されますが、ブランデーになるとまるで酔っ払いのようなけだるい音楽になります。最後にテーマで締めくくると思いきや、ハチャメチャなエンディングを迎えるのは、笑えます。 ただ、ここではレストランの客やウェイターは登場しませんから、本当のおかしさは伝わってきません。たとえば、「ローストビーフ」などはここでは同じ音楽を3回しか繰り返していませんが、指揮者のギボンスが実際にライブで演奏した時には、それを6回繰り返したのだそうです。 カップリングは、アーノルドが1986年作った「交響曲第9番」です。これを最後の交響曲にしたのは、過去の大作曲家にあやかってのことでしょうか。全体的に重苦しい雰囲気のものが、まるでペンデレツキのように最後の音だけ長調になって意表を突かれます。 CD Artwork © Toccata Classics |

||||||

そんな時に、たまたまジェシー・ノーマン聴いたら、その声には、そんな「無理」なところが全くない、とても自然な歌い方なのにとても驚きました。そして、そこからは普通だったら「無理」や「苦労」が邪魔になってあまり感じられない「表現」が、もろに伝わってきたのですよ。 彼女のレパートリーはとても多岐にわたっていて、歌曲やオペラはもちろんのこと、現代音楽や、さらにはゴスペルや黒人霊歌にまで及びます。そんな中で、ほとんどオペラの延長であるヴェルディの「レクイエム」では、なぜかほとんど録音がありませんでした。実際に聴いた(観た)ことがあるのはこちらの映像だけですが、ここでは彼女はメゾ・ソプラノのパートを歌っていました。もちろん、彼女の声はこの音域も完全にカバーしていますが、やはりソプラノのパートが聴いてみたいなあ、と長年思い続けていました。 そうしたら、こんな未発表音源がリリースされたではありませんか。なんでも、指揮者のリッカルド・ムーティが今年生誕80周年を迎えるという「記念」として、今から40年前、1981年に録音されていたバイエルン放送の放送音源が、初めてCD化されたのです。 ジェシー・ノーマン以外のソリストは、メゾがアグネス・バルツァ、テノールがホセ・カレーラス、バスがエウゲニー・ネステレンコという、その時代のトップスターたちです。指揮はその時40歳だった若々しいムーティ、オーケストラはバイエルン放送交響楽団と、合唱団という布陣です。そして、演奏会場は、当時はまだ2000人以上収容できるガスタイクは出来ていませんでしたから、この曲にはちょっと手狭のヘルクレス・ザールです。ただ、ムーティは、このホールでも十分な立体的なサウンドを実現させるために、「Tuba mirum」で使われるトランペットのバンダは、ステージから目いっぱい離れた客席で演奏するように指定したそうです。 確かに、そのようなムーティが目指したサウンドは、この素晴らしい録音によって存分に再現されています。おそらくこれはアナログ録音なのでしょうが、まさにデジタルに切り替わる直前の録音ノウハウが最高に発揮されているのではないでしょうか。 オーケストラは、ムーティの熱い指揮の元、とてもヴィヴィッドな演奏を繰り広げています。それと同時に、しっとりとした部分でも、そのソノリテを発揮してとても美しい音色が聴こえます。「Lux aeterna」の最後では、とても難しいフルートの高音のB♭のロングトーンが見事に決まっています。おそらく、これを吹いていたのは当時の首席奏者イレーナ・グラフェナウアーだったのではないでしょうか。 そして、ソプラノ・ソロのジェシー・ノーマンは完璧でした。何しろ、この曲はソプラノにとっては非常にやっかいで、特に最後の「Libera me」では、普通のソプラノではまずまともな音にはならない低音の「C」や「H」をしっかり響かせなければいけません。それを、彼女はいともやすやすとやってのけています。その上で高音のB♭をピアノ4つで出すなどという無茶なことまでクリアしているのですから、もう跪くしかありません。 そんな「女神」は、もうすでに鬼籍に入られました。 CD Artwork © BRmedia Service GmbH |

||||||

彼らは2014年のミュンヘン国際コンクールで上位入賞を果たした後、ドイツを中心に活躍しています。各地の放送局で録音を行ったりしている中、2016年にはGENUINレーベルに「ボヘミア」というタイトルのファースト・アルバムを録音します。そこでは、文字通りヤナーチェクやツェムリンスキーといったボヘミアの作曲家の作品を取り上げていました(ヤナーチェクはバスクラリネットのメンバーを加えた木管六重奏曲)。 そして、今回は同じレーベルからの2枚目のアルバムです。2020年7月の録音でタイトルは「ドラマ」、なかなか意味深です まず登場するのが、ヴェルディです。ヴェルディが木管五重奏の曲なんか作っているわけがありませんから、ここでは、彼のオペラ「運命の力」(「ドラマ」ですね)の序曲をヨアヒム・リンケルマンという人がこの編成のために編曲したものです。もちろん、オリジナルはオーケストラ曲ですね。 これが、とても5人だけで演奏しているとは思えないほどの、素敵な演奏でした。オリジナルの金管のファンファーレなどは、オーボエ、ファゴット、ホルンの3人の正確に合ったピッチのユニゾンで、金管以上の迫力を出しています。ほんと、このアンサンブルのピッチの正確さは驚異的です。弦楽器の早いパッセージも、フルートが目まぐるしいテクニックで決めていますし、最後はピッコロに持ち替えて、華々しく終わっていましたよ。もう、これだけでおなかがいっぱいです。 次は、ダンツィの木管五重奏曲ヘ長調作品68-2です。なんでも、この曲は彼らがミュンヘンのコンクールで演奏していたそうで、もはや、この曲でミスをすることは許されないというプレッシャーが付いて回る、それ自体が「ドラマ」です。古典的なフォルムを大切にした中で、それぞれの楽器は伸び伸びと歌っています。 そして、このCDを聴いてみようと思ったきっかけの、ベリオの「オパス・ナンバー・ズー」です。かつては「現代音楽」(日本初演を聴いたことがあります)だったものが、今ではすっかりこの編成でのレパートリーとして定着した感のある名曲です。何よりもユニークなのは、メンバーがそれぞれ演奏の合間に「セリフ」をしゃべるということです。オリジナルはオペラの演出家で、絵本も書いているローダ・レヴァインによる英語のテキストですが、出版譜ではドイツ語とイタリア語でも演奏できるようになっています。 このセリフが、とっても上手。あいにくブックレットにテキストは載ってませんが、ここでのドイツ語はとても豊かなニュアンスで、分かりやすい音楽と相まって、まさにドラマティック。ここではフルーティストはアルト・フルートも演奏しています。 そして、フルーティスト、さらにはフルートのための作品を作ったことで有名なタファネルの木管五重奏曲ト短調です。これは、この編成で作った唯一の曲ですが、短調ならではのパッションがいたるところで登場し、やはり「ドラマ」を感じさせてくれる曲です。 最後は、アンコール・ピースとして、デンマークの作曲家ヤコブ・ゲーゼが作ったコンチネンタル・タンゴの名曲「ジェラシー」です。このゲーゼは、交響曲などを作った同じデンマークの作曲家ニルス・ゲーゼとは何の関係もありません。スティグ・ヨルゲンセンの編曲では、クラリネットによる華々しいイントロに続いて登場するフルートによるメインテーマがとてもカッコよくドラマティック。もう一つのテーマのホルンもチャーミング。 CD Artwork © GENUIN classics |

||||||

そんな作品で最も有名なのは、なんと言ってもバッハの曲でしょう。彼はこのテキストをレシタティーヴォとして使い、福音史家と登場人物とはそれぞれ別の人が担当することで、ドラマを作り上げています。福音史家のパートの伴奏は通奏低音だけですが、イエスのセリフの部分では弦楽器が入り、さらに群集の声の場合はフルオーケストラがバックに入ります。その間に別のテキストによる長大なダ・カーポ・アリアや、コラール(賛美歌)を挟んで2時間近くの大曲を作り上げたのです。 バッハは、その時代の「受難曲」の様式に従ってそのような曲を作ったのですが、彼が生まれるちょうど100年前に生まれたハインリヒ・シュッツの時代には、もっとシンプルに福音書のテキストだけを使った「受難曲」が作られていました。そこでは、楽器の伴奏すらもなく、音楽はア・カペラの合唱のみによって淡々と進みます。さらに、テキストも、バッハは第42節まである第19章の最後まで、すなわちイエスが十字架上で息絶えたのちに、その遺体を取り下ろして埋葬するまでを使っていますが(さらに、「マタイ福音書」からの引用もあります)、シュッツの場合は第30節の最後、「Es ist vollbracht! Und neiget das Haupt und verschied(すべてが終わった! と言って、首を垂れて息をひきとった)」で終わっています。 ペルトの場合も、福音書のテキストはこのシュッツと同じところまでしか使っていません。ただ、ドイツ語ではなくラテン語で歌われます。そして、音楽はバロック期のシュッツよりも昔の中世あたりの様式にまで戻ったかのような、シンプルの極みとなっています。もちろん、それはペルトが現代に於ける自らの音楽を求め続けた結果たどり着いた、彼独自の様式です。ですから、演奏の形態は合唱だけではなく、オルガン、ヴァイオリン、オーボエ、ファゴット、チェロが加わっています。 さらにユニークなのは、福音史家が1人ではなく、4声部のアンサンブルになっていることです。そこに楽器が絡みますから、メロディ自体はシンプルでも、そのハーモニーと色彩感は刻一刻変わっていきます。セリフを語るソリストはイエス役のバリトンとピラト役のテノールだけ、他のキャストは全て合唱によって歌われます。群衆はともかく、ペテロあたりまで合唱が担当するというのは、ちょっと不思議ですね。 この曲は、1988年にポール・ヒリアー指揮のヒリヤード・アンサンブルによってECMに初めて録音されました。その後、2000年にはタウノ・サトマー指揮のカンドミノ合唱団によってFINLANDIAに、さらに翌2001年にはアントニー・ピッツ指揮のトヌス・ペレグリヌスによってNAXOSへの録音が行われています。ですから、公式の録音としては、この2020年に録音されたSACDが、4番目のものとなるのでしょう。もちろん、SACDによるサラウンド録音というのは、これが世界で初めてです。 そこで、まずは録音のチェックです。これは全くの期待外れ。残響がとても長いので、声の明晰度が完全に失われている上に、定位がぼやけています。最近のBISによく見られる雑な録音だったのは、本当に残念です。 演奏も、肝心のイエス役の人がなんとも威厳のない声で、全体をぶち壊しています。それと、ペルトの場合、間(パウゼ)というのが非常に重要な要素になっているのですが、この演奏ではその間があまりに空きすぎているので、いくらなんでも、という思いはぬぐえません。ま、以前の録音でも、ここまで空けているものはありませんでしたからね。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

しかし、最近になってこのLSOの自主レーベルのカタログを調べていたら、音楽監督のラトルがそれとは別の「新しい」楽譜を使って演奏しているアルバムがあることに気づきました。それは、アントン・ブルックナー原典版全集(Anton Bruckner Urtext Gesamtausgabe/ABUGA)」という、非常に紛らわしい名前の全集です。「原典版」という単語が加わっているのが特徴でしょうか。もちろん、出版はMWVとは全く関係のないアレクサンダー・ヘルマンという出版社、ディストリビューターはショットです。 なぜ、同じ時期に「NBG」と「ABUGA」という、とてもよく似た大掛かりな全集が2通りも出ることになったのかについては、2014年に行われた、この全集編纂の中心人物、ベンヤミン=グンナー・コールスへのインタビューで知ることができます。 それによると、1995年からMWVの編集者を務めていて、その成果も出版されていたコールスは、2010年に、それまでにヨハン・シュトラウスの全集で大成功を収めていた出版社のヘルマンから、新しいブルックナーの全集を作らないかというオファーを受けました。それを知ったMWVは、それに対抗して2011年に新たな全集を作ることをアナウンスし、もちろんコールスにもその企画への参加を打診します。しかし、彼はかねてからMWVの編集姿勢には問題を感じていたこともあって、ヘルマンのオファーを受け、MWVでの仕事を辞めました。 そのMWVの問題というのは、まず、1929年からの絶え間ない訂正によって、出版されるものは単なる「改訂版」でしかなくなっていること、そして、原典版には欠かせない校訂報告が、出版と同時ではなく、遅れて出され、時には校訂者以外が作ることがあるということ、さらに、校訂の基本的な方針などはハースの時に既に決まっていたことを受け継いでいるだけでアップデートされることはない、という3点です。 もちろん、コールス一人ですべての作品の校訂を行うことはできませんから、まずは「パトロン」としてニコラウス・アーノンクールを据え、交響曲以外のジャンルはそれぞれの専門家に任せることにして、2015年からABUGAの刊行を開始します。現在はアーノンクールは亡くなっているので、その後釜はサイモン・ラトルが務めています。 ですから、ラトルは積極的にこの新しい楽譜を使って演奏や録音を行っています。まずは、2015年に交響曲第7番のABUGAの世界初演を行います。さらに、交響曲第6番では、2016年の初演はマティアス・ギーセンに譲りましたが、今回の2019年のロンドン交響楽団とのコンサートの模様のライブ録音は、このエディションの世界初SACDという栄誉を勝ち取りました。 ちょっと不思議なのは、そのどちらの曲も、こちらで紹介した、主にNBGを使って録音を進めているはずのポシュナーが、ABUGAの演奏者リストにあることです。もしかしたら、これはMWVからの圧力? すでに出版されているABUGAでは、先ほどのコールスの指摘はもちろん支持されていますが、印刷面もなかなかユニークです。  ですから、今回のSACDのように「ヘルマン社から出版されているベンヤミン=グンナー・コールス校訂の原典版」という表記があったとしても、指揮者が違えば全く別の音が聴こえてくる可能性だってあるのですね。 現在の目標としては、ブルックナーの生誕200年にあたる2024年までには、全ての番号付き交響曲の、少なくとも1つのバージョンだけは出版したいのだそうです。 SACD Artwork © London Symphony Orchestra |

||||||

さきおとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |