|

|

|

|

![]()

ハープシロート。 佐久間學

ここで演奏しているのは、スコットランド出身のロリー・マクリーリーというカウンター・テナー歌手、指揮者、さらには音楽学者でもある人が2007年に創設したマリアン・コンソートというアンサンブルです。彼の音楽家としてのキャリアが、エディンバラのセント・メアリー大聖堂の聖歌隊ということで、そのような名前を付けたのでしょう。 このアンサンブルは、ルネサンスから現代と、とても幅広いレパートリーを誇っていますが、そのメンバーはきっちり固定されてはいないようです。何人かのコアとなるメンバーを中心に、レコーディングやコンサートにあわせて、イギリス中から有能な歌手を集めているのではないでしょうか。基本的に1パート1人という編成で演奏しているようで、今回のアルバムでは二重合唱の曲もあるので10人のメンバーがクレジットされています。さらに、マクリーリー自身が参加している曲もあります。 彼らは、2000年にやはりエディンバラで創設されたこのDELPHIANレーベルから、これまでに9枚のアルバムをリリースしています。昨年リリースされた今回のアルバムが10枚目、さらに彼らの創設10周年も重なって(もっと言えば、レーベルの創設15周年?)、セールスもなかなか力の入ったものになっていましたね。 まずは、最近よく聴く機会のある作曲家ガブリエル・ジャクソンに委嘱した新作「スターバト・マーテル」です。もちろん、これが世界初録音となります。冒頭はいかにもこの作曲家らしいギラギラしたエネルギッシュなテイストで始まります。それは、たった10人で歌っているとは思えないほどの、分厚い響きでした。それが、この長大なテキストに合わせて様々に変容していくのを聴くのは、とてもエキサイティングな体験でした。途中で、ペンデレツキの同名曲を思い浮かべる瞬間があったのは、なぜでしょう。 そして、同じテキストで(微妙に異なる部分もありますが)歌われるパレストリーナになると、今まで大人数の合唱で聴いてきたこの曲とは全く異なる、もう少しアグレッシブな印象が伝わってきました。ここでは8人のメンバーが、決して禁欲的な歌い方ではなく、適度のビブラートをかけて各々の声部を主張することによって、そこからは肉感的な味わいさえ感じられてしまいます。 そして、「Miserere mei, Deus(神よ、われを憐れみたまえ)」という歌い出しで始まる、詩篇51をテキストにした有名なアレグリの「ミゼレレ」では、録音の上でとても興味深い配慮がありました。ご存知のように、この作品はメインの合唱団(5声部)とサブの合唱団(4声部)が互いに受け応えをするという形を取っています。おそらく、実際に教会で演奏される時には、メインは正面の祭壇、そしてサブは後ろか横にあるバルコニーで歌うことが想定されているのでしょう。よくある録音では、そのサブの合唱団にビシャビシャのエコーをかけて、遠近感を強調していますが、ここではエコーには頼らずに、もっと自然な音像が遠くから聴こえてくるような仕上がりになっているのです。 実は、このレーベルではサラウンド録音が聴けるBD-Aも出しています。ですから、これもオリジナルの録音はサラウンドのマイクアレンジでマルチトラックによる録音がされていたのではないでしょうか。 これに対応する「現代版」は、スコットランドの作曲家ジェイムズ・マクミランが2009年に「ザ・シックスティーン」のために作った作品でした。ここにはアレグリのストイックさは全くなく、現代人の抱える「悲哀」が、生々しく伝わってきます。 CD Artwork © Delphian Records Ltd |

||||||

アルバムのコンセプトは前作と全く同じ、「ノルウェー教会新賛美歌集」に収録された賛美歌に様々な編曲を施して歌うと同時に、それを素材とした新しい作品を現代の作曲家に委嘱してそれも一緒に演奏する、というものです。さらに、やはり前作同様オルガンの即興演奏もフィーチャーされています。 録音されたのは、もちろん彼らの本拠地のウラニエンボリ教会です。合唱は祭壇を背にして歌っていますが、オルガンは祭壇に対向したバルコニーに設置されていますから、サラウンドの音場ではそのオルガンはリアから聴こえてくることになります。ただ、まさにこのオルガンは教会の内部全体で響き渡っていますから、その音像はとても巨大なものとして全方向から伝わってきます。 合唱は24人ほどでしょうか。それぞれのメンバーは、基本ピュアな声で迫りますが、時としてそんな人数とはとても思えないようなダイナミックな演奏も聴かせてくれます。それは、やはりこの教会のアコースティックスで理想的な響きが加わり、得も言われぬ陶酔感で聴くものを包み込んでくれるからなのです。 それぞれの讃美歌のメロディはどこか北欧的なテイストが感じられますが、ほとんど聴いたことはないものばかりだと思っていたら、中ほどでとても耳になじんだメロディが聴こえてきました。それは、バッハが「マタイ受難曲」の中で使って有名になった「O Haupt voll Blut und Wunden(おお血にまみれ傷ついたみ頭よ)」というコラールのメロディだったのです。 このコラール自体はハンス・レオ・ハスラーが13世紀の修道院長、ルーヴェンのアルヌルフ(一説では、12世紀のクレルヴォールのベルナールとも)が書いた「オラツィオ・リトミカ」の中の一節をテキストとして1601年に作った合唱曲ですが、1656年にこのラテン語の歌詞をパウル・ゲルハルトというドイツの牧師(詩人)がドイツ語に訳したものが今では広く知られています。翻訳にあたってゲルハルトは、十字架の下に佇む人の一人称として表現しています。 余談ですが、「オラツィオ・リトミカ」はそれぞれ10節から成る7つの部分から出来ている詩集で、その中のそれぞれ3節を選んで作られたのが、ブクステフーデの「Membra Jesu Nostri(われらがイエスの四肢)」ですね。 このコラールが、まずは、バッハによるオルガン・ソロのかたちで演奏された後に、そのまま続けて合唱がア・カペラで「マタイ」の62番のコラールの編曲で、歌詞はノルウェー語によって歌われます。それが、オルガンの伴奏(コラ・パルテ)が付いたり、時には各パート一人のソリになったりと、微妙にスタイルを変えて7回ほど繰り返されます。そしてやはりそのまま、今度はブラームスが編曲した同じコラールが演奏されるという仕掛けです。 1979年生まれの作曲家、マルクス・パウスが作ったのは、グレゴリア聖歌の「Dies irae」をモティーフにした曲でした。ここではチューブラー・ベルも加わって、厳かな雰囲気が漂います。 前回も登場した、合唱団のメンバーでもある1971年生まれのマリアンネ・ライダシュダッテル・エーリクセンは、世界中で歌われている「Amazing grace」を素材にして「And when this flesh and heart shall fail」という曲を作りました。そのテーマは、最初のうちは現代的な音の塊に隠されてあまり聴こえてこないものが、次第にその姿をはっきりと現すというプログラムで作られている、秀作です。 もう1曲、1976年生まれのビョルン・モッテン・クリストフェシェンの「暁の歌」も、クラスターやシュプレッヒ・ゲザンクがてんこ盛りの「現代曲」で楽しめます。 もちろん、SACDよりもBD-Aの方が格段にすごい音です。 いつも思うのは、このレーベルのブックレットの素っ気なさ。今回も演奏者の紹介が分かりづらく、対訳も付いていません。これだけいい音なのに、とても残念。 SACD & BD Artwork © Lindberg Lyd AS |

||||||

そして、その20番目のアイテムとして登場したのが、ジョルダンが得意にしているであろうフランス音楽のアルバムです。それも、ベルリオーズの「幻想交響曲」と「レリオ」という、非常に珍しいカップリングによるコンサートのライブ録音ですから、それだけでも価値があります。なんたって、この組み合わせの録音は、今までに数種類しか出ていなかったはずですからね。 「幻想交響曲」が作られた動機が、ベルリオーズの失恋体験だったというのは有名な話です。彼は 1827 年、23 歳の時にパリで公演を行っていたイギリスのシェイクスピア劇団の女優、ハリエット・スミッソンに一目ぼれしてしまいます。しかし、この大女優が一介の作曲家の卵などを相手にするわけもなく、見事にフラれてしまいます。ベルリオーズの思いはやがて相手に対する憎しみに変わり、そんな体験を生々しく表現するために、「若い芸術家が恋に絶望しアヘン自殺を図るが、量が少なかったために死には至らず、奇怪で幻想的な夢を見る」という設定で「幻想交響曲」を作りあげ、1830 年に初演しました。 しかし、その頃には恋の痛手も癒え、すでにマリー・モークというピアニストとの恋に夢中になっていて、結婚まで約束していました。切り替えは早いんですね。しかもその年に、念願の「ローマ大賞」を受賞し、ローマ留学が決まります。 しかし、彼がローマに到着すると、マリーの母親から、「娘はカミーユ・プレイエル(ピアノ・メーカーのプレイエルの二代目社長)と結婚することになったので、これ以上つきまとわないでほしい」という手紙が届きます。それを読んで逆上したベルリオーズは、その母と娘、そして恋敵を殺すためのピストルと、自殺用の薬(さらに、女装用の衣装)を用意して、馬車でパリへ向かったのです。しかし、馬車の中で彼は理性を取り戻し、パリ行きはやめて途中のニースで少し頭を冷やしてから、ローマへ戻りました。その時に、「幻想交響曲」の続編ともいえる「レリオ、または生への回帰」という作品の構想が浮かんだのだそうです。 この曲では、ベルリオーズ自身の投影である「レリオ」という作曲家が、彼が執筆した台本によるナレーションを語るという部分が中心になっています。その中には、辛すぎる2度の失恋体験からの痛手を乗り越えて新たに作曲家として邁進しようというベルリオーズの決意が込められています。ただ、ここで使われている音楽は全てそれまでに作ったものの焼き直しですから、作品としての価値はそれほどのものではありません。というより、これはあくまで「幻想交響曲」とセットで演奏された時に、確かな意味を持つもので、単独で演奏されることはまずありません。 今回のジョルダンの演奏、正直言って「幻想」はあまり面白くありませんでした。あまりに音楽がイージーに流れていて、真のドラマが伝わってこないのですね。そのくせ、見え透いた小手先だけの冗談のような表現だけはあちこちに登場して、それが見事に空振りに終わっているという虚しさです。 ただ、「レリオ」は、何しろ珍しい曲ですから、録音してくれるだけでありがたい、というところはあります。テノール・ソロなどは、おそらく今までのすべての録音の中でも最高位にランクできるでしょうし、ナレーターも素晴らしい存在感を示しています。ただ、このウィーンの合唱団は、やはりちょっと雑。さらにフランス語のディクションはかなりお粗末です。 CD Artwork © Wiener Symphoniker |

||||||

注目したのは、エマニュエル・バッハのソナタを「ピアノ」と演奏しているというところでした。最近ではこの時代の音楽はそのころはまだなかったそのような楽器を使うことは絶えてなくなっていますから、こういう編成はとてもレア、もちろんフルートもモダンフルートでしょうから、個人的には馴染みがありますし。 しかも、現物を手にしてみると、その曲目がさらにレアなものでした。そこでのオリジナルの「ソナタ」は、とても有名な無伴奏のイ短調の「ソナタ」だけで、それ以外は、「ヴァイオリン・ソナタ」をフルートで演奏したり、オリジナルはフルートとヴァイオリンと通奏低音のための「トリオ・ソナタ」だったものを、フルートとピアノで演奏したりしていたのでした。 調べてみたら、ここでフルートを吹いているフランチェスカ・パニーニというおいしそうな名前の人は、このレーベルでベートーヴェンの初期のヴァイオリン・ソナタを、やはりフルートで演奏していました。そういうことが好きなのでしょう。 とにかく、全く素性のしれないフルーティストだったので、まずはどんな演奏をする人なのかを知るために、無伴奏の「ソナタ」を聴いてみることにしました。何度も聴いたことも、そして自分で吹いたこともある曲なので、細かいところまでよく知ってますからね。 まず、最初の低音の「A」がとても立派な音だったので、このフルーティストは一応正規の教育を受けて、正しい音の出し方を学んでいた人であることは分かりました。確かに、低音から高音まで無理なく芯のある音は出すだけのスキルは持っているようです。ですから、楽譜通りの音が次々と何の破綻もなく出てくるという点では、何の問題もないようでした。 ただ、なにか、ちょっとした「間」の取り方がとても不自然で、何の意味を持っているのか全く伝わってこないんですね。それと、この曲の最初の楽章は、低音と高音で音色や表情を変えないといかにも平板な演奏になってしまうのですが、彼はそのあたりの配慮にも全く欠けているようでした。 続く、テンポが速くなる楽章になると、明らかにメカニカルの面での基礎訓練が不足していることが露呈されてしまいます。ということは、エマニュエル・バッハに必要な疾走感などは、そもそも表現できるスキルがないということになりますね。 こうなると、ピアノ伴奏が入った時にどんなことになるか、逆の意味での期待が高まります。まずはヴァイオリン・ソナタ(Wq 71)です。ピアノの前奏に続いて入ってきたフルートは、まず、無伴奏の時のしっかりした音すらも、かなり怪しいものに変わっていました。ピッチも伴奏と合っていないような気もします。ゆっくりした楽章などでは、息の長いフレーズは切れ切れになってしまって、美しさなどさらさら感じることができないほどのお粗末なものになってしまいます。ですから、このあたりになってくると、もしかしたら、これは「あれ」なのではないか、と思うようになってきました。音痴なのカーネギーホールでリサイタルを開いたりしたフローレンス・ジェンキンス(映画にもなりましたね)のような「あれ」ですよ。 それが分かってしまうと、そのあとの「トリオ・ソナタ」(Wq 143, 145, 150)は「ネタ」としては一級品となります。オリジナルの2つのソリストのうちのヴァイオリンのパートをピアノの右手に置き換えたという編曲ですが、そこでフルートがメイン・テーマではなく伴奏を演奏している時などは、もう腹を抱えて笑うほかありません。まさに「珍盤」です。 CD Artwork © Vermeer |

||||||

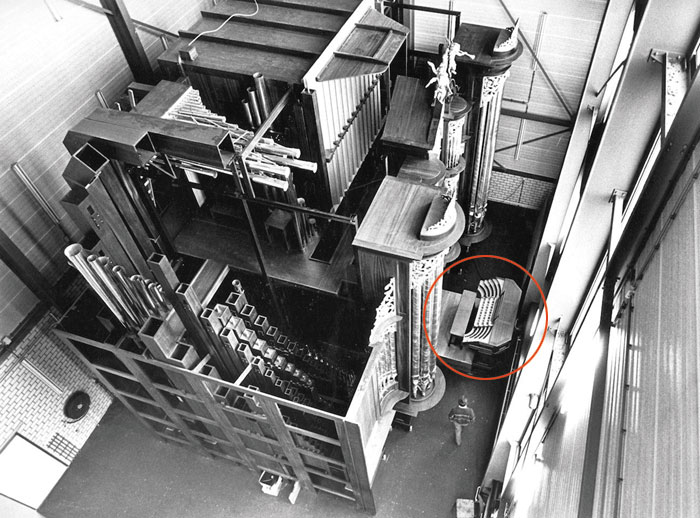

その「トッカータ」も含まれる「オルガンのための交響曲第5番」など、多くのオルガンのための作品(フルートのための作品もあります)を残したシャルル=マリー・ヴィドールは、実はこのホールが1894年に完成したときに同時に据え付けられたオルガンの「お披露目コンサート」で、その楽器を演奏していました。その時には、もしかしたらこの曲も演奏されていたかもしれませんね。 その後、その楽器は1930年に改修され、さらに1949年には、全く新しいネオ・クラシック様式で電気アクションによる楽器(ステージ上のコンソールからも演奏可)に変わります。これが、アンセルメ時代のDECCAへの録音には使われていたのでしょうね。    これは、オルガンをまず工場で組み立てた写真ですが、これを見てエッシャーの版画を思い出したのはなぜでしょう。  録音は、この豊かな響きのホールトーンを存分に取り込んだ、ゴージャス極まりないものでした。金管楽器やピアノの高音の輝きは、決して明るすぎることのない渋さまで醸し出しています。それらがオルガンとともにフル・ヴォイスで響き渡る時、リスニングルームにはこの美しいホールがサラウンドで広がります。 プーランクでも、冒頭のフル・オルガンの壮大さには圧倒されます。そこにティンパニや弦楽器が絡んでくる時の音色(ストップ)の変化も素敵です。序奏が終わった後に弦楽器で始まるテーマの疾走感も、なかなか他の演奏では味わえないものでしょう。 そして、最後のヴィドールの「トッカータ」では、ジェイコブソンがこのオルガンの機能をフルに見せつけてくれています。この曲の中では、ストップを変えることなしにクレッシェンドやディミヌエンドをかけているところがありますが、そこで彼は「スウェル」という、ルーパーを開け閉めして音量を操作する機能を使ってその効果を的確に発揮させているのです。うまくいかなかったかな(それは「スベル」)。 SACD Artwork © Pentatone Music B.V. |

||||||

それは、「エッダ」という、アイスランドに昔から伝わる北欧神話の詩集をテキストとしています。同じ北欧神話を素材にした作品としては、ワーグナーの「ニーベルンクの指環」が有名ですね。レイフスも、1920年にミュンヘンでカール・ムックの指揮による「ジークフリート」を聴いて、とても感銘を受け、そのスコアを勉強することになったのだそうです。そして、同じように壮大な音楽を作ろうとしたのです。 ただ、彼の場合はワーグナーに対しては「ロマンティックすぎる」と批判的でした。彼は、ワーグナーのような「オペラ」を作ることはせず、コンサートホールでオーケストラと合唱やソリストが演奏する「オラトリオ」という形を取ることになったのです。テキストも様々な「エッダ」の原典の中から選び出しました。それは、全部で350編もの数になったのだそうです。 そして、そのテキストを4つの部分に分け、それぞれに第1部「天地創造」、第2部「神々の生涯」、第3部「神々の黄昏」(ワーグナーと同じ!)、第4部「蘇(よみがえ)り」というタイトルを用意します。しかし、第1部と第2部は完成されましたが、残りの部分は結局作曲家の存命中に完成させることはできませんでした。さらに、完成した前半の2つの部分も、初演されたのは作曲家の没後しばらく経ってからだったのです。第1部の初演は2006年、そして第2部の初演は2018年、今回のアルバムは、その第2部の初演直後同じ演奏家によって録音されたものです。もちろん、これが世界初録音です。 ちなみに、第1部も、今回と同じ指揮者とオーケストラ、合唱団によって初演され、同じBISレーベルで録音、リリースされています(BIS-SACD-1350)。 第2部が完成したのは1966年、「オーディン」、「オーディンの息子たち」、「女神たち」、「ワルキューレたち」、「ノルンたち」、「戦士たち」という6つの楽章からできています。「オーディン」というのが、「エッダ」での神々の長の名前です。ワーグナーの場合の「ヴォータン」ですね。その他にも「ワルキューレ」とか「ノルン」というのも、彼の「指環」ではおなじみのキャラクターたちです。 何よりも、その第1楽章の冒頭が、「指環」の冒頭、つまり「ラインの黄金」の冒頭とそっくりにホルンの上向アルペジオで始まるというのが、レイフスのワーグナーに対するリスペクト、いや、「ディスペクト」の表れのように感じられてとても和みます。 彼のオーケストレーションは、やはりとても大規模で派手なものでした。その中でひときわ目立つのが打楽器です。特に、ティンパニはおそらく2人の奏者が用意されているのではないでしょうか。同じ北欧のニルセンの「交響曲第4番(消しがたきもの)」のようなティンパニの「バトル」がいたるところで出現しています。 そんなオーケストラをバックにして、声楽陣は合唱がメインで活躍します。3人のソリストは、そんな合唱と対話することはあっても、「アリア」のようなものを歌うことはありません。ただ、この合唱のパートはとても難しい書き方をされているのが、聴いているだけでもよく分かります。それは、その無調のテイストの旋律にとても苦労をしながら挑んでいる様子がまざまざと伝わってくるというものでした。さらに、人数も少なめで、個人の声がしょっちゅう飛び出して聴こえてきます。せっかくの「世界初演」なのですから、もっと大人数の合唱団で、十分なリハーサルを経てから本番を迎えてほしかったものだと、悔やまれます。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

そういうCDが、レイ・コニフの場合は2002年にCOLUMBIA系のCOLLECTABLESというレーベルからかなりのアイテムがまとめてリリースされました。その後も、2005年頃まで散発的にリリースが続きます。その時点で、もう後はないだろうと判断して、そのあとはチェックを怠っていたら、今回偶然2008年にリリースされていたCDを見つけました。当然、今まで持ってなかったアルバムが2枚分収録されていました。こんなこともあるんですね。 余談ですが、そのレーベルのロゴマークには、「オートチェンジャー」がデザインされています。  この2枚のアルバムには、録音時期に20年の隔たりがあります。ポップスの世界は、この20年の間に劇的に変わってしまいました。1960年代までの音楽の主流はスウィング・ジャズでしたが、1980年代には、それはロックに取って代わられます。つまり、使われるリズムが「4ビート」から「8ビート」に変わってしまったのです。 そんな中で、レイの音楽もやはり時代に対応して、そのスタイルを変えてきました。この2枚のアルバムでは、1枚目では4ビートだったものが、2枚目では見事にすべての曲が8ビートでアレンジされるようになっていたのです。 さらに、1枚目はもう半世紀以上前に作られたものですから、その時にカバーの対象とした「クラシック」にも、今の時代とは少し嗜好のギャップを感じざるを得ません。なんせ、12曲のうちの4曲が、全く知らない曲だったのですからね。 つまり、「クラシック」とはいっても、決して普遍的な音楽ではなく、その時代に即した「流行」というものが厳然と存在している、ということに気づかされたのですね。誰でも知っている曲をカバーする、というのは、ポップス界の鉄則ですから、当時はそんな曲が良く聴かれていたのでしょう。 最後に入っているのが、プッチーニの「蝶々夫人」のアリア「ある晴れた日に」です。それが壮大なオーケストレーションで聴こえてきたときに、映画「慕情」のテーマ曲「Love is a Many Splendored Thing」とそっくりだと思ってしまいました。「安来節」ではありませんよ(それは「どじょう」)。 調べてみたら、この映画自体が「蝶々夫人」をモデルにしていて、テーマ曲もそれに沿ったコンセプトで作られていたそうですね。勉強になりました。 そして、1980年のアルバムには、「インターナショナル・バージョン」と「ヨーロッパ・バージョン」の2種類が存在しています。それぞれ曲の順番が異なるのと、1曲だけ別の曲に入れ替わっているのですね。今回のCDでは、「インターナショナル」を基本にして、ボーナストラックとして「ヨーロッパ」で差し替えられた曲がプラスされていますから、全ての曲が聴けることになります。 「インターナショナル」にしか入っていなかったラヴェルの「ボレロ」が、エンディングなどもかなり原曲に忠実なのには感心しました。それと、ドヴォルジャークの「ユモレスク」が、前回の「ベサメ・ムーチョ」のような適度の「崩し」があって、好きですね。さすがに「道化師」の「衣装を付けろ」はちょっと無理がありますが。 レイは2002年に亡くなりました。そろそろ「ヒップ・ホップ」が席巻してくるころですね。そんな時代まで長生きしなかったのは、幸せでした。 CD Artwork © Sony BMG Music Entertainment |

||||||

この度イギリスの「リール・トゥー・リール」というレーベルからCD4枚に8枚のアルバムを収録したこんなセットがリリースされました(実は、2013年に全く同じ内容のものが別のレーベルから出ていたので、そのリイシューかもしれません)。もう著作隣接権も切れている音源なのでしょうから、一括購入の割引だとたったの803円(アルバム1枚100円!)で買うことが出来ましたよ。 その8枚をチェックしてみたら、すでに入手してあったのが3枚ありましたが、それ以外の5枚はまだ持ってませんでした。これで44枚分のCDを手に入れることが出来たことになりますね。 もちろん、安いからと言って音まで安っぽかったら何にもなりませんから、まずはその音をチェックです。そのために、1998年にリリースされたCOLUMBIAのリマスタリングによる同じ音源のCDと比較してみました。 まず、音圧はほとんど変わっていません。そして、以前のCDではちょっと歪んでいたコーラスが、今回はもっとすっきりした音になっていました。さらに、バランスも楽器もコーラスもそれぞれがくっきり聴こえてくるように変わっていて、間違いなく今回の方が「良い音」になっています。 ただ、その3枚のうちの2枚までが、右と左のチャンネルが入れ替わっているのですよ。これだけきちんとしたリマスタリングが行われているのですから、おそらく以前のCLUMBIA盤が間違えたような気はしますが、なんとも言えません。 ご存知のように、COLUMBIAに「入社」したレイ・コニフはあのミッチ・ミラーのもとで、歌手のバックを務めるバンドの編曲の仕事をしていました。ある時、大編成のバンドに少人数の合唱が呼ばれていたので、レイは合唱の女声をトランペット、男声をトロンボーンにスキャットのユニゾンで重ねるという編曲を行ってみました。それを聴いたミッチ・ミラーはそのアイディアがもたらす効果にとても驚いて、そのスタイルで自分のバンドを作ることをレイに勧めたのだそうです。 今回のセットでは、録音された順番に1959年から1962年までのアルバムが収録されています。その最初の2枚、「It's the Talk of the Town」(1959年)と「Young at Heart」(1960年)を聴いてみると、コーラスが歌詞を付けて歌っていました。この時期は、彼らは創設当時からのスタイルである、「スキャット」を続けているのだと思っていたので、ちょっと意外。実際、次の「Say It with Music」(1960年)では、又「スキャット」に戻っていますからね。おそらく、大ヒットを飛ばした後にリスナーからの要望を取り入れるために、様々なスタイルを模索していたのでしょうね。 このセットでは最後から2番目に入っている「So Much in Love」(1962年)あたりもそんな「模索」の結果なのかもしれません。この頃の彼のアルバムは、全て1枚に12曲収録するというフォーマットになっていますが、これだけは6曲しか入っていません。それは、各々の曲が、「2曲を1曲にする」というコンセプトで編曲されているからです。最初の曲だと、「枯葉」と「雨に歌えば」を、それぞれ普通にメドレーで歌った後、その2曲を「同時に」歌い出すのです。コード進行が似ていることを利用しての、頭脳的な編曲ですね。 いろいろな試みに挑戦したレイ・コニフですが、やはり彼の原点である「スキャット」のスタイルが、最も高いクオリティを誇っているのではないでしょうか。先ほどの「Say It with Music」の1曲目「ベサメ・ムーチョ」などは、まさにこのスタイルの完成形のように思えます。ポテチの完成形は「カラムーチョ」。 CD Artwork © Reel to reel Music Company |

||||||

余談ですが、このように、ある作曲家のあるジャンルの曲が全て演奏されたときに、それは「ツィクルス(Zyklus)」と呼ばれます。この言葉はドイツ語ですが、英語の「サイクル(Cycle)」と同じですから、例えば野球で1回の試合にすべての種類のヒット(シングルヒット、2塁打、3塁打、ホームランの4種類)を打った場合には「サイクルヒット」と呼ばれるのと同じことです。6種類ではありません(それは「サイコロヒット」)。 このアルバムでは、そんなすごいピアニストであるグッドイヤーさんが、作曲家としてもすごい人であることを知らしめるために、彼の作品が「自作自演」されています。ですから、タイトルも、しっかり彼の名前になっているのですね。 ただ、それだけではいくらなんでも聴いてくれる人はいないだろうということで、アルバムの最後にはガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」が収録されていますから、ご安心ください。 最初に演奏されているのは、グッドイヤーさんが2016年に作った「カラルー」というタイトルのピアノとオーケストラのための作品です。彼はカナダ人ですが、そのルーツはトリニダード・トバゴ、カリブ海に浮かぶ島国です。「カラルー」というのは、そのカリブ諸国の名物料理のことで、様々な野菜やスパイスがごちゃ混ぜになった料理なのだそうです。 この曲が作られる2年前に、彼は先祖の故郷のトリニダード・トバゴで毎年行われているカーニバルを体験します。それは、彼にとっては様々な地方からの人々によるまさに「カラルー」のように思われました。そこで演奏されていたこの地方の有名な音楽「カリプソ」、も、ジャズやアフリカ音楽、さらにはフランス音楽の影響などが入り混じったものですが、彼は、カーニバルが行われた2週間の間、この「カリプソ」を聴き続けていたのだそうです。 このピアノとオーケストラのための組曲「カラルー」は、まさにそんな「カリプソ」に彩られた作品でした。しかし、そこで彼のソロによって演奏されるピアノのパートは、オーケストラとは全く異なる次元で、超絶技巧を発揮して、さらなる「ごちゃ混ぜ」感を演出しています。3つ目の楽章などは、ピート感もうすれたけだるい感じの音楽ですが、そこではオーケストラとピアノとでは全く別の調で演奏しているようにも聴こえてしまいます。 そのあとは、ピアノのカデンツァが演奏され、それに続いて、今度はカリプソにソウル・ミュージックの要素も加わった「ソカ」のリズムも登場します。 次は、1996年、彼が18歳の時に作った「ピアノ・ソナタ」です。これは、高校時代の「プロム」の時に聴いた、当時のポップ・ミュージックの影響が反映されている曲だ、とされています。とは言っても、今聴いてみるとここにはもっとハードなテイストが感じられます。特に、全曲を支配するオスティナートの音列と、それと同時に展開される、時には12音音楽の影響も感じられるフレーズとの対比は、とてもクールです。 そんなコンテクストで演奏されたガーシュウィンが、単なるジャズとクラシックの融合で終わるわけはありません。ここではまさに「カラルー」のごちゃ混ぜの世界までもが、盛大に顔を出しています。それは、バックのオーケストラがマイノリティによるオーケストラの「チネケ!」だったことも、決定的な意味を持っていたはずです。 CD Artwork © Orchid Music Limited |

||||||

今回1963年生まれのアメリカのチェンバリスト、ジョリー・ヴィニクールが録音したのは、それ以降、1934年から1995年までの間に初演された4曲のチェンバロ協奏曲です。その中で前半の2曲は間違いなくこの「モダン・チェンバロ」のために作られたものなのでしょうが、ここでは、全てがヒストリカル・チェンバロ(つまり、本来のチェンバロ)のコピーが使われています。セッション録音の場合はヒストリカルの欠点である音の小ささはいくらでもカバーできるのでそのような楽器を使ったのだそうですね。たしかにこの録音からは、適度に増幅されて、それでいてチェンバロ本来の繊細さは失われていない素晴らしい音が聴こえてきました。 ライブでも、最近は先ほどのファリャやプーランクの曲を演奏する時でさえ、もはやモダンではなく、ヒストリカルに相応のPAを通して、大きな音にして使うことが多くなっています。それは決してヒステリカルな音ではありません。 このCDでは、時系列に沿って曲が並んでいます。最初は1934年にイギリスの作曲家ワルター・リーが作った「チェンバロと弦楽合奏のためのコンチェルティーノ」です。1905年に生まれたこの作曲家は、1927年から1929年までの間、ベルリンでヒンデミットに師事しています。3つの楽章からできているこの曲はそんなヒンデミットからの影響も垣間見られる、まさにバッハあたりの様式を現代に置き換えたようなスタイルを持っていました。第1楽章などは途中で大規模なチェンバロのカデンツァが入っていて、ほとんど「ブランデンブルク協奏曲第5番」の世界です。それに、とてもリリカルな第2楽章、軽やかなダンスによる第3楽章が続きます。 次は、アメリカの作曲家ネッド・ローレムが作った「コンチェルティーノ・ダ・カメラ」という、7つの楽器(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、フルート、オーボエ、ファゴット、コルネット)とチェンバロのための作品です。作られたのは1946年ですが、初演されたのは1993年の事でした。ただ、彼が実際に自作を聴けたのは、今回2018年に行われた世界初録音の音源によってでした。作ってから60年以上たって、やっと聴けたのですね。これは、バックのアンサンブルとの絡みがとても魅力的で、合奏の喜びが伝わってくるような作品です。シンコペーションを多用した、いかにもアメリカ風の第1楽章、ブルース風の第2楽章、そして点描的なシンプルさを持った第3楽章からできています。 1923年に生まれ2006年に亡くなったチェコの作曲家、ヴィクトル・カラビスは、1952年にチェンバリストのズザナ・ルージッチコヴァーと結婚し、彼女のために多くのチェンバロのための曲を作りました。この「チェンバロと弦楽合奏のための協奏曲」は1977年に初演されたのち、東京を含む世界中で演奏されています。新古典主義と無調の中に、民謡の旋律も顔を出すという少し難解な作品です。 最後は、マイケル・ナイマンが、モダン・チェンバロの大家エリーザベト・ホイナツカのために1995年に作った「増幅されたチェンバロと弦楽合奏のための協奏曲」です。基本的に「ミニマル」で、20分の間途中でテンポの変化を繰り返して休みなく演奏されます。最後にはチェンバロだけのカデンツァが入りますが、そこにさらに弦楽合奏が加わってエンディングを迎えるという構成です。ソロではかなりのパワフルさが要求される曲です。 CD Artwork © Cedille Records |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |