|

|

|

|

![]()

ツェンダーのバラード。.... 佐久間學

とはいっても、この時は全曲が上演されていたわけではなく、全8景の中の4つの景だけを、「オーケストラ・コンサート」として演奏したものでした。しかし、この作品がパリのオペラ座(ガルニエ宮)で初演されたのが1983年の末ですから、それからほんの1年半後にこの大作を再演したのは偉業と言うべきでしょう。この時にはメシアン自身が上演に立ち会い、演奏する部分の選択などを行い、タイトルも「Scènes Franciscaines(フランチェスコからの場面)」に変えていました。 これがきっかけとなって、それから数年間この「ハイライト上演」が世界各地で行われることになります。まずは、1986年3月の、初演者である小澤征爾指揮の新日本フィルの東京でのコンサートでした。  ザルツブルク音楽祭で全曲が上演されたのは1992年8月のことでした。これはピーター・セラーズが演出を担当、指揮はエサ=ペッカ・サロネンで、オーケストラはLAフィルです。この上演自体が、LAフィルと、そしてパリのオペラ座(新設されたバスティーユ)との共同制作だったので、同じ年の12月には、そのバスティーユで同じものが上演されています。その時の指揮者が、先日の全曲日本初演を行ったカンブルランでした(同じプロダクションでも指揮者は被らん)。 このザルツブルクのプロダクションは、その6年後に同じキャストで再演されますが、その時には指揮者はケント・ナガノ、オーケストラはハレ管弦楽団になっていました。これが、DGからリリースされている全曲盤のソースです。 今回のCDでは、キャストや指揮者、オーケストラは後のザルツブルクでの全曲上演とは全く異なりますが、合唱と合唱指揮、そしてオンド・マルトノ奏者が3人とも同じ人という共通点はあります。メシアンの義妹のジャンヌ・ロリオの名前もありますね。 ただ、タイトル・ロールがディートリヒ・フィッシャー=ディースカウというのはどうなのでしょう。彼が得意とするのはもっぱらドイツ歌曲のような印象がありますから、ちょっとした違和感が。案の定、ここでの彼には何かしっくりこないところがありますね。あまりにも知的過ぎるんですよ。他のレパートリーではそれが得も言われぬ「表現」として称賛されるのでしょうが、それがここではすべて裏目に出ているのでは、という感じが、最後まで拭われることがありませんでした。 ツァグロセクの指揮によるウィーン放送交響楽団(録音当時は「ORF交響楽団」と呼ばれていました)は大健闘。初演の小澤盤をはるかにしのぐ高度のアンサンブルを聴かせてくれます。もっとも、後のケント盤に比べるとメシアン特有のグルーヴ感に関してはまだまだ、という気はします。 録音は、とても素晴らしいものでした。コンサート形式ならではの安定したマイクアレンジで、それぞれの楽器や、特に合唱が細部までくっきりと聴こえてきます。皮肉にも、ケント盤では目立たなかった同じ合唱団の弱点が、ここではもろに現れてしまっています。 全曲のちょうど半分、第1幕と第2幕の最後の景と、第3幕の全曲という構成は、この作品で必要なものを全て含んでいるようでした。これを聴けば、2時間ちょっとで4時間半の全曲と同じだけの体験ができるかもしれません。あくまで、フィッシャー=ディースカウに我慢ができれば、ですが。 CD Artwork © ORFEO International Music GmbH |

||||||

それから20年経って、2001年になると、指揮者がイギリス人のポール・ヒリヤーに替わります。レーベルもHARMONIA MUNDIが中心となり、「Baltic Voices」のようなユニークなアルバムを数多く作りました。さらに、2008年になると、今度はドイツ人のダニエル・ロイスが指揮者になります。 そんな、「中央ヨーロッパ」の指揮者の時代を経て、2014年には、エストニアとはバルト三国として近しい関係にあるラトヴィア人のカスパルス・プトニンシュという聴きなれない指揮者に替わっていました。覆面はしていません(それは「ニンジャ」)。 ただ、この1966年生まれのプトニンシュは、1994年からラトヴィア放送合唱団の指揮者を務めていて、今ではそこの「終身指揮者」という称号を得ているほどの実力者、合唱界に於いてはすでに「聴きなれた」人物だったのです。これは2017年1月に録音されたもので、彼がエストニア・フィルハーモニック室内合唱団を指揮した初めてのアルバムとなります。 ここで取り上げられているのは、アルフレート・シュニトケとアルヴォ・ペルトという、ともに、「ソヴィエト連邦」の時代から活動を始め、その国家体制の崩壊も体験しているほぼ同じ世代の2人の作曲家の作品です。 1934年に生まれ、1998年に亡くなっているシュニトケの作品は、1988年に作られたレント(四旬節)と言われる復活祭前に行われる 40日の悔悛の聖節のための16世紀の詩(作者は不詳)をテキストにした、「悔悛の詩篇」です。 ペルトは1935年生まれですが、まだご存命、少し前に生誕80周年ということでかなり盛り上がったことがありましたね。ここでは、1989年の「Magnificat」と、2001年の「Nunc dimittis」という、いずれもルカ福音書の中のテキストが用いられている作品が歌われています。 今回は、せっかくですので、SACDのマルチチャンネルレイヤーを、サラウンドで再生して聴いてみました。もはや、SACDによるこのフォーマットは再生機器のサイドからはほとんど見捨てられているような状況にありますが、サラウンドそのものはまだまだ可能性を秘めた録音手法として、真剣に追及しているエンジニアがいますからね。 まずは、シュニトケの「悔悛の詩篇」から。12の部分から出来ていて、演奏時間は45分という大曲ですが、それぞれの曲がヴァラエティに富んでいるので、退屈とは無縁です。まずは、男声だけでとても深みのある響きが味わえるのが、1曲目の冒頭です。録音会場は非常に豊かな響きを持つ教会ですから、その残響がまるでドローンのように常に持続して、リスニング空間を埋め尽くしています。これは、おそらくこの作品ではかなり重要なファクターとなって聴き手には迫ってくるはずです。この、「響きにとり囲まれる」という体験は、2チャンネルステレオでは味わうことはできません。 そのようなサウンド空間の中で、時にはテノール・ソロのピュアな声とか、とても力のある女声パートのエネルギッシュな叫びなどが、それぞれにしっかりとした存在感をもって聴き分けることができます。 さらに、それらがホモフォニックにまとまって聴かせてくれるハーモニーにも、立体的な音場の中では、とてつもない重さが感じられるようになります。それがクラスターになろうものなら、もう、その圧倒的な力にはひれ伏すしかありません。 そして、最後の12曲目では、全てがハミングで歌われるこの上なく澄み切った世界が広がります。これは、合唱音楽の可能性をとことんまで追求した傑作ではないでしょうか。 ペルトの作品になると、その様相はガラリと変わります。同じ合唱団が歌っているとは思えないほど、こちらからは、もう最初からクリアでピュアな響きが満載。無条件で至福の時が過ぎていきます。 SACD Artwork © BIS Records AB |

||||||

このアルバムを聴けば、いずれも20世紀に活躍した4人の大作曲家の作品を通して、「詩篇」がどのような音楽として結実したかを繙くことができるはずです タイトルには「交響的な詩篇」と、「祈りの歌」という2つの言葉が入っています。この中で最も早い時期、1907年に作られたアルノルト・シェーンベルクの「地には平和を」という曲だけは、その「祈りの歌」の範疇に入るものです。つまり、この曲は「詩篇」ではなく、スイスの詩人コンラート・フェルディナント・マイヤーが1886年に作ったドイツ語の詩をテキストにしています。さらに、この曲だけは合唱だけのア・カペラで歌われているので、「交響的」というカテゴリーからも外れています。実際は初演の時の合唱団(某ウィーン楽友協会合唱団)のスキルが低かったため、「音取り」が出来なくて演奏できなかったということがあり、補助として1911年にオーケストラの伴奏も作られていました。しかし、確かに、無調的なテイストは多分に含まれてはいるものの、基本的にバッハからブラームスまでの西洋音楽の流れに沿った作品ですから、今ではアマチュアの合唱団でもオリジナルのア・カペラで楽々歌えるぐらいまでに、合唱界のレベルは上がっています。 同じころ、シェーンベルクとは親しい関係にあり、妹がシェーンベルクの最初の妻でもあったアレクサンダー・ツェムリンスキーは、音楽的にはグスタフ・マーラー(彼が恋焦がれていた女性を妻にしました)に近いものがありました。この、1910年に作られたドイツ語訳の歌詞による「詩篇23」は、奇しくもマーラーの「交響曲第8番」と同じ年に初演され、両者には明らかな類似点を見出すことが出来るはずです。色彩的なオーケストラが、スペクタクルに迫ります。 イーゴリ・ストラヴィンスキーが、「詩篇交響曲」を作った1930年には、生涯に何度も作風を変えていた彼はもはや「春の祭典」のようながむしゃらな曲を作ることはありませんでした。そもそも「交響曲」というタイトルも、額面通りに受け止めることはできない、アイロニカルなものだったのです。オーケストラの編成からはヴァイオリンとヴィオラが取り除かれ、ピアノ2台が加わっていました。詩篇の歌詞はラテン語です。 そして、この中では唯一20世紀後半の1965年に作られたのが、レナード・バーンスタインの「チチェスター詩篇」です。これは、ユダヤ人であるバーンスタインのこだわりで、そもそもの形であるヘブライ語のテキストによって作られています。ミュージカル作家としてのキャリアがまだ影を落としていて(というか、生涯その作風は変わらなかったような・・・)リズミカルな明るさと、メロディアスな抒情性(彼の代表作「Tonight」そっくりのメロディですが)にあふれています。 そのような、なんとも多彩なラインナップで、確かに「詩篇」がいかに多様性をもって扱われているのかはとてもよく分かるアルバムです。ところが、肝心の合唱がいまいち期待外れなんですね。今まで聴いてきたこの合唱団のすばらしさが、ここでは全く感じられないのですよ。特に悲惨なのがソプラノ・パート。余裕のない声は、聴いていて辛くなってしまいます。 それと、合唱だけの「地には平和を」では、およそプロのエンジニアとは思えないようなお粗末な歪みが2か所(5:19と9:44)もありました。商品としては、リコールものの欠陥ですよ。サイズが違ったブラみたいに(それは「ワコール」)。 CD Artwork © Signum Records |

||||||

ゲンツマーという人は、1909年に生まれていますが、つい最近2007年までご存命だったのですね。ヒンデミットに師事したという経歴は、先ほどのトラウトニウムのアルバムでも紹介されていましたが、彼は師と同じく多くの作品を残していて、それは交響曲から室内楽曲までの広範なジャンルをカバーするものでした。彼自身はピアノとクラリネットを演奏していましたが、作品の上で好んで用いたのはフルート、ピアノ、ハープ、そしてチェロだったのだそうです。 フルートとピアノのための「ソナタ」は3曲、フルート・ソロのための「ソナタ」もやはり3曲作られています。このアルバムの前半に収録されている、その3番目のフルート・ソナタと、やはり3番目のソロ・フルート・ソナタは、ともに彼の晩年2003年に作られました。 そして、翌年2004年に作られたのが、アルバム・タイトルとなっている「無限の縁での夢のような」というサブタイトルの、フルートとピアノのために「別れの幻想曲」です。この曲は、ここでパユとともに演奏しているピアニスト、マルガリータ・ヘーエンリーダーのために作られたものです。彼女はゲンツマーとは30年来の友人なのだそうです(へー)。 初演は彼女とパユによって2009年にローマで行われています。もちろん、このアルバムのために2011年にバイエルン州のポリング修道院で行った録音が世界初録音となります。 ヒンデミットにも、ピアノとフルートのためのソナタと、フルート・ソロのための「8つの小品」という作品がありましたが、ここで初めて聴いたゲンツマーの同じ編成の2つの作品は、そのヒンデミットの、フルーティストにとっては馴染みのある曲と非常によく似たテイストを持っていました。一見古典的なようで、その実かなり屈折した和声とハーモニーで、聴くものにある種の緊張感を与えるかと思えば、緩徐楽章ではとことんロマンティックに迫る、といった感じでしょうか。おそらく、20世紀の前半だったらもてはやされたはずのものですが、21世紀にこのスタイルは、ちょっと辛いような気はします。 それに続いて、ヘーエンリーダーのソロでピアノのための「6つの小品」が演奏されています。これは、まるでバルトークの「ミクロコスモス」を思わせるような、かわいらしい曲が集められた曲集でした。時折民族的なメロディも見え隠れして、とても楽しめます。それぞれはほんの1分足らずの曲なのですが、最後の「死の音楽」というタイトルの曲だけは4分ほどの「長い」もので、これはその名の通りとても重たい楽想にあふれています。 そして、アルバムの最後に置かれているのが、メインの「別れの幻想曲」です。作られたのは先ほどの「ソナタ」たちとたった1年しか違わないのに、その作風は劇的に変わっていました。タイトルからしてなにやら哲学的なものがありますが、もっとストレートに受け止められる確かなメッセージが感じられます。 曲は5つの部分から出来ていますが、4番目の「終わりのない安らぎとともに−夢のかけら」というタイトルが付けられている部分は、フルートの瞑想的な歌と、それと対話するピアノとが、深い「安らぎ」を与えてくれます。 ここでのパユは、他の曲でこれをやられると鼻に付いてしまう彼の得意技である超ピアニシモで、切ないほどの情感を伝えています。 CD Artwork © Solo Musica |

||||||

初演は2014年にその教会の音楽監督のマイケル・ケイトン指揮で教会の聖歌隊が歌って行われましたが、その時には全12曲の中の7曲だけしか演奏されませんでした。 全曲が初演されたのは2015年の11月12日のこと、その時には作曲者自身が指揮をしました。彼が創設した合唱団「カントリブス」(田舎の醜女)など、その時のメンバーがそのまま2週間後に再集結して録音されたのが、このCDです。 編成は、4人のソリストと混声合唱に、オルガンと小編成のオーケストラ、テキストは、基本的にラテン語の典礼文ですが、それは例えばフォーレの作品のように、「Dies irae」の部分は全てカットされていますし、その後の「Donime Jesu Christe」も、前半はカットして後半の「Hosteas」から始まっています。そのカットされた部分に挿入されているのが、「戦士の詩篇」と呼ばれている第91篇の英訳のテキストです。 さらに「Prelude」と名付けられた第1曲目では、アイザック・ウォッツの有名な讃美歌「Give us the wings of faith」のテキストが使われています。そこの冒頭にはホルンによってB♭−Fという5度跳躍の音型が現れます。それは、まるでマーラーの交響曲第2番の終楽章の、合唱が始まるちょっと前の神秘的な部分のよう。あの曲のような深淵を味わわせてくれることを期待してもいいのでしょうか。 ただ、その後に「モア」という有名な映画音楽とよく似たメロディで讃美歌がア・カペラの合唱によって歌われると、俄然音楽は俗っぽいものに変わります。これがこの作曲家の持ち味なのでしょうが、なにか小手先だけで感動を引き出そうというあざとさが、チラチラと垣間見られます。 それは、この合唱団の資質によるものなのかもしれません。確かに、歌が上手な人たちが集められてはいるのですが、ピアニシモで歌っている時にはハーモニーもとてもきれいなのに、盛り上がってくるとそれぞれのソリスティックな声がだんだん目立ってきて、結果的に合唱としての重みのある盛り上がりを作ることが出来なくなっているのですよ。 2曲目の「Introit」では、「Requiem aeternam」のメロディには、酔いしれるものがあります。それが「exaudi」からは一転して激しい音楽に変わるのですが、最後にもう一度「Requiem aeternam」が繰り返されるところが、フォーレの作品の冒頭そっくりなのにはがっかりさせられます。 「Kyrie」を経て4曲目が、「戦士の詩篇」です。かなり長大なテキストなのですが、ここで作曲家は、もはやそれに美しいメロディを付けることをあきらめてしまったのでしょう。まるでラップのような、陳腐な抑揚の中にたくさんの言葉を詰め込んだ、全く魅力を感じることのできない音楽です。 「Sanctus」と「Benedictus」の後には、型通り「Hosanna」が続きます。それがなんとも大げさでハイテンションなんですね。さらに、後半にはフーガまで作られています。それがこの合唱団によって歌われると、なんともおぞましいものに変わります。 「Pie Jesu」と言えば、フォーレでもデュリュフレでもラッターでもロイド=ウェッバーでも、ソリストは女声(もしくは少年)と相場が決まっていますが、ここではなんとバリトンで歌われています。まるで女湯に飛び込んだじじい、みたい。 ハミルトンは、この「レクイエム」が委嘱された背景を考慮したのでしょうか、曲の中にさまざまな「戦争」に関するモティーフを取り入れているように思えます。1曲目の冒頭の5度跳躍は軍隊の就寝ラッパなんですって。さらに、後の曲で音楽が盛り上がる時に決まって現れるのがスネア・ドラムのロールです。気持ちは分かりますが、なんか低次元という気がしませんか? CD Artwork © Naxos Rights Europe Ltd |

||||||

このように、それぞれのメディアのクレジットを見ると、同じ日に収録されていて全体の演奏時間や各楽章の演奏時間が全く同じなのに、ソプラノだけが別の人という、理解不能なことになっています。これはいったいどういうことなのでしょう。 調べてみると、このコンサートは、同じものが4日間開催されていたことが分かりました。9月の14、15、16、18日の4日です。そこでは、最初の3日間はアンネッテ・ダッシュがソプラノ・ソロとして出演していたのですが、最後の日はそれがチェン・レイスに変わっていたのですよ。オペラやミュージカルではないので、ダブルキャストということはまず考えられませんから、おそらく何らかのアクシデントのためにダッシュがキャンセルしたために、レイスが猛ダッシュで代役のために駆けつけた、というところなのでしょうね。 したがって、ここではBDの録音日のクレジットは明らかな間違いでしょう。そして、演奏時間も、トータル・タイムは88分は軽く超えていましたから、それも間違っているはずです。 そんないい加減なパッケージなのに、使われている楽譜は「キャプラン版」だ、というのはきっちりと表記されています。ということは、合唱は歌い出しの時には座ったままなのでしょう。 実は、最初はSACDだけしか買わないつもりだったのですが、それが分かったので実際に確かめてみようと、BDも購入していたのでした。このレーベルは、以前もヤンソンスの指揮での録音を出していましたが、その時にはSACDと一緒にDVDがオマケで付いていましたね。 ですから、その時もヤンソンスはキャプラン版を使っていて、合唱は最初は座って歌っていることが分かります。ただ、キャプラン版での指示(というか、注釈)は「マーラーは合唱の入りでは座ったままで歌わせた」というだけで、立ち上がるタイミングまでは分からないんですよね。ですから、同じオーケストラと合唱団でも、ヤンソンスとガッティとでは合唱が立ちあがる場所が異なっていることも分かります。今回のガッティの方が遅くて、最後のクライマックス、ホルン群のベルアップに続いてオルガンが初めて登場するところで立ち上がっています。こちらの方が、かっこいいですね。 そう、このガッティの演奏は、そんな「かっこよさ」が随所にみられる、とてもチャーミングなものです。ただ、SACDでのソプラノ、レイスは、BDでのダッシュに比べるとチャーミングという点では完全に負けてます。なぜ、SACDではダッシュのテイクを使わなかったのでしょうか。 今回、この2種類のメディアを、サラウンドで聴き比べてみました。BDはDTS-HD Master Audio 5.0(96/24)というフォーマット、SACDではサラウンドに関しては何の表記もないのですが、2チャンネルと同じ2.8MHzDSDなのでしょうね。2チャンネルでは、今まで聴いてきたどのソースでもBD>SACDだったのですが、サラウンドになるとさらにその傾向が強まっているようで、圧倒的にBDの音の方がクリアで瑞々しく聴こえます。 SACD & BD Artwork © Koninklijk Concertgebouworkest |

||||||

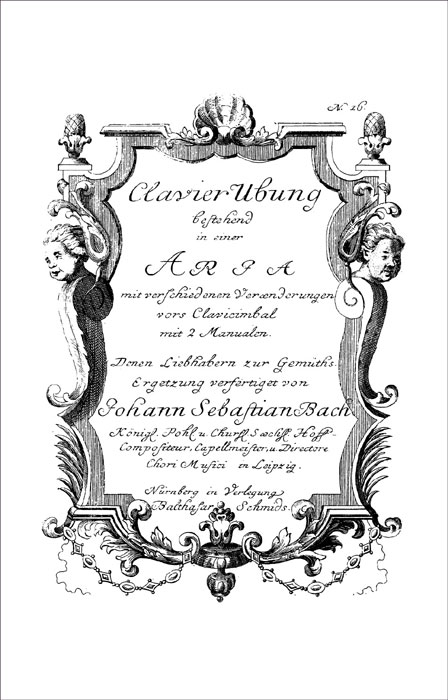

しかし、この頃はすでに銅版画の技術を応用した楽譜の印刷技術は確立されていました。そして、バッハも晩年に4巻の「クラヴィーア練習曲集」というものを印刷させて出版します。1731年には第1巻として「6つのパルティータ」、1735年には第2巻として「イタリア風協奏曲」と「フランス風序曲」、1739年には第3巻として「ドイツ・オルガン・ミサ」が出版されました。そして1741年に出版された「第4巻」がこの「ゴルトベルク変奏曲」です。 その、印刷された楽譜はIMSLPで現物を見ることが出来ます。表紙はこんな感じ   タイトルには「vors Clavicimbal mit 2 Manualen」とあるように、2段鍵盤を持つチェンバロ(クラヴィチェンバロ)のために作られていますが、もちろん現代ではチェンバロだけではなくピアノで演奏されることもありますね。なんたって、この曲のレコード(CD)で最もたくさん売れたのはグレン・グールドがピアノで演奏した録音ですからね。 その他にも、オルガンとか、さらには弦楽合奏などへの編曲も広く演奏されています。となれば、今度は声楽による編曲だってあっても構わないはずです。おそらく、そんなノリで製作されたのが、この「16人の合唱とバロック・アンサンブル」のためのバージョンだったのでしょう。 バッハの器楽曲を合唱で演奏するというアイディアは、古くはあの「スウィングル・シンガーズ」あたりでも見られました。そこで問題になるのは「歌詞」です。オリジナルにはもちろんテキストは付いていませんから、彼らはそれを「ダバダバ」というスキャットでごまかしていました(いや、「解決」していました)。 ですから、今回のCDでも同じような解決法を採るのだろうと思っていたら、この編曲を作ったグスタヴォ・トルヒーリョという人は、しっかり歌詞を「でっちあげ」ていましたよ。例えば第13変奏は「Ruhe sanfte, sanfte Ruh!」という歌詞、なんだか受難曲みたいですね。 最初のテーマでは、耳慣れた旋律はなかなか出てきません。まずは半音低いピッチで(バロック・アンサンブルですから)チェロが低音だけを演奏しています。そこにハミングの合唱が静かに入って和声を重ね、リコーダーがソロを加えたりします。そんなことがしばらく続いた後におもむろに合唱でテーマが始まります。何回か繰り返すたびに他の楽器も加わる、という構成です。ただ、バロック・アンサンブルとは言っても通奏低音としてのチェンバロなどは入っていません。 変奏に入ると、余計な前置きはなく楽譜通りに音楽が始まります。時折、合唱などに新たな旋律線が加わってゴージャスな響きとなったりして、かなり柔軟な編曲の方針が取られているようですね。中には、合唱は全く参加しないで、楽器だけで演奏するという変奏も、全部で7曲ほどあります。 なかなか変化にも富んでいて、編曲自体はとても楽しめるものになっているのですが、聴きはじめてしばらく経つと、合唱の人たちがかなりいい加減に歌っているのが耳についてきます。発声はほとんどアマチュアのレベルで、それだけで引いてしまうのですが、なんせバッハですからあちこちで出てくるメリスマの早いパッセージが、まるで歌えていないのですよ。第11変奏などは、楽器が入らずア・カペラでフーガを歌っているのですが、これは最悪。 この合唱団は、一応「プロ」が集まって様々なジャンルで活躍しているのだそうですが、「バッハ」に関する「プロ」でないことだけは確かなようです。 CD Artwork © Cobra Records |

||||||

1932年にアルゼンチンのブエノス・アイレスで生まれたシフリンは、最初はクラシック音楽と法律を勉強していました。1950年代の前半に、専門の音楽家となるためにパリのコンセルヴァトワールに留学、そこであのオリヴィエ・メシアンの生徒となります。彼は同時にジャズのピアニスト、作曲家、編曲家としてヨーロッパで演奏と録音活動を行っていました。1950年代後半にはアルゼンチンに帰り、ブエノス・アイレスで自分のバンドを結成します。そこに訪れたジャズ・トランぺッターのディジー・ガレスピーに自分のバンドの作曲家と編曲家になってほしいと頼まれ、1958年にアメリカに渡ります。 それからのシフリンは、ジャズの世界にはとどまらず、映画音楽の分野でも売れっ子の作曲家として大活躍するのですが、それだけではなく彼のルーツであるクラシック音楽でも多くの作品を残すことになります。たとえば、1990年に行われた最初の「3 Tenors」のコンサートで、ズビン・メータの指揮によって演奏された「グランド・フィナーレ」あたりで、クラシック・ファンもシフリンの名前を聞くことになりました。 LAで1993年に初演された「ピアノ協奏曲第2番『The Americas』」もそんな1曲、そこで、作曲家の指揮のもと、ソリストを務めたのが、このアルバムのピアニスト、同じアルゼンチン出身のミリアン・コンティだったのです(と、ブックレットに彼女自身が書いていますが、シフリンの公式サイトでは初演はワシントンDCで1992年に行われていて、その時のピアニストはクリスティーナ・オルティスだということになっています。多分、コンティの時は「西海岸初演」だったのでしょう)。 そんな、シフリンとは縁のあった彼女が、2016年の1月にシフリンに電話をかけて、「アルバム1枚分のピアノ曲はないかしら?」と聞いたのだそうです。彼はすぐ「そんなに多くはないけど、なにか書いてあげるよ」と返事をくれて、6か月後にはこのアルバムに収録された曲が出来上がったのです。 その中には、1963年に作られた「ジャズ・ピアノ・ソナタ」を改訂したものや、「ミッション・インポッシブル」のように過去の映画音楽をピアノ・ソロのために書き直したもののほかに、新たに作られた「オリジナル・テーマによる10の変奏曲」という、それぞれの変奏は1分程度で終わってしまうかわいらしい作品がありました。 この変奏曲のテーマは、まるでベートーヴェンのようなロマンティックなメロディとハーモニーを持っていますが、それに続く変奏曲は、それぞれ有名な作曲家の作風を模倣している(つもり)という、粋な作り方になっています。それが誰の模倣なのか考えるのも楽しいのではないでしょうか。第9変奏などはウェーベルンみたいな無調の世界のように聴こえます。 「ジャズ・ピアノ・ソナタ」は、3楽章から出来ていて、全曲演奏すると24分という超大作です。タイトルに捕らわれると「どこがジャズ?」と思ってしまうかもしれませんが、これはシフリンならではのジョークなのでしょう。実際はメシアンの和声や旋法がふんだんに盛り込まれた、まぎれもない「現代音楽」です。 そして最後には、これも新作の「ジャックへの子守唄」という、シフリンのお孫さんのために作った、まさに赤ちゃんが聴いても喜ぶような曲が入っています。シフリンは、コンティに「この曲を録音したら、まず孫に聴かせたいので送ってくれ」という「ミッション」を与えました。もちろん彼女はそれを完遂し、赤ちゃんは毎日これを聴きながらスヤスヤ眠っていたのだそうです。 CD Artwork © HNH International Ltd. |

||||||

12月31日 Jurassic Awards 2017 今年最後の「おやぢの部屋」は、恒例の「ジュラシック・アウォード」の発表です。まずは、今年1年のエントリーの件数の分野別のランキングです。

■合唱部門 いつものことながら、やはり合唱関係のCDを聴く機会が最も多くなりました。ただ、絶対数がいくらか少なくなっているのは、今年はブログの「毎日アップ」をやめて、週1回のお休みを入れるようになったからです。部門賞は最新のエントリー、ジョン・スコット指揮の「ニューヨーク五番街聖トーマス教会男声と少年の合唱団」によるデュリュフレの「レクイエム」です。ノーマークのアメリカの団体ですが、思いがけないところで素晴らしい演奏が聴けました。 ■オーケストラ部門 「チネケ! オーケストラ」という、マイノリティのメンバーによる団体のアルバムから、強烈な問題意識を受け取ることが出来ました。クラシック音楽は果たして「国際的」広がりを持てるのか、あるいは持てないのかという問題を突き付けられた思いです。 ■フルート部門 特にこれといったインパクトはないものの、とても安らぎが感じられたのが、ベルリンのフルーティスト、ウルフ=ディーター・シャーフを中心としたメンバーによるモーツァルトのフルート四重奏曲のアルバムです。楽譜も、最新のものが使われていて、これからのスタンダードとなりうる演奏でした。 ■オペラ部門 今年は、昔のアナログ録音をハイレゾに変換したものが数多くリリースされました。そんな中で明らかになったのが、マスターテープの経年劣化です。仕方のないこととはいえ、無残にも劣化した音をハイレゾで聴かされるのは、言いようのない苦痛です。そんな中で、カール・ベームのバイロイトでのライブ録音による「トリスタン」は、そんな劣化の跡がほとんど感じられない、信じられないほどの素晴らしい音でハイレゾ化されていました。これが、今年の「大賞」です。 ■現代音楽部門 「現代音楽」というものの範疇が曖昧になっているために、この部門のアイテムも少なくなってしまいました。そんな中で、ハラルド・ゲンツマーが、「トラウトニウム」という楽器のために作った作品が、最新の録音で登場しました。しばらく忘れ去られていた電子楽器を知ることが出来たことが、大きな収穫です。 ■書籍部門 こちらは、電子楽器としては生まれてからずっと主流であり続けた「モーグ・シンセサイザー」の初期の動向を克明に綴った部分が出色の、「ザップル・レコード興亡記」という本が、新たな事実を明らかにしてくれました。 これまで、ハイレゾ音源などを、様々な形態で一通り体験してみましたが、ビジネスとしてのネット配信がいまだにデタラメな状態であるのには、がっかりさせられます。「世界初」と銘打って、ビートルズの「サージェント・ペッパー」のハイレゾ配信が始まりましたが、これをアルバムとして購入しようとすると、アウトテイクまでも含んだ2枚分の形でかなり高額のものしか買えないのですからね。こんなぼったくりをやっているうちは、まだまだパッケージ(CD、SACD、BD-A)のお世話にならないわけにはいきません。 来年は、このあたりの改善は進むのでしょうか。 |

||

このアルバムのタイトルは、「十字架の聖ヨハネの4つの賛歌」です。それは、2008年から2014年にかけて作られた4つの作品がまとめられたもの。それぞれは編成も異なり、別々の機会に作られているのですが、そのテキストは同じところから取られています。 テキストというのは、16世紀のスペインのカトリックの司祭で、思想家でもあったサン・ホワン・デ・ラ・クルス(十字架の聖ヨハネ)の著書、「Cántico espiritual(霊の賛歌)」です。有名な旧約聖書の「ソロモンの雅歌」と並び称される、愛の歌です。 全体は40のスタンザ(連)から出来ていますが、ツェンダーはその中から14の連を選びました。4つの作品のタイトルは、それぞれの連の最初の言葉が使われています。 1曲目の「どこへ?」には第1連から第3連までが使われました。ここでは、ソプラノ・ソロとヴァイオリン・ソロに小編成のアンサンブル(クランクフォルム・ウィーン)が加わっています。指揮はシルヴァン・カンブルラン。ウィーンのコンツェルトハウスでのライブ録音ですから、お客さんの咳払いなども聴こえてきます。そんな中から始まったソプラノのソロは、今ではなかなか聴くことのできない無調のメロディ、それに対してヴァイオリンからはいくらかリリカルなメロディが聴こえてきます。 とは言っても、この刺激的なサウンドはかなり緊張感を強いられるもの、こんな敵対心をあらわにした音楽は久しぶりに聴きました。 2曲目の「おお、森よ」は2011年の作品。ここでは「霊の賛歌」の第4連から第8連までが使われています。楽器の編成は少し大きくなって、バイエルン放送交響楽団が演奏しています。そして、バイエルン放送合唱団も加わります。指揮はスザンナ・マルッキ。これも、ヘルクレス・ザールでのコンサートのライブ録音です。合唱はやはりある意味「素材」として使われているようで、相変わらずの人を寄せ付けない雰囲気が漂います。 3曲目、2011年に作られた「どうして?」は、無伴奏の合唱だけによる演奏。テキストは第9連と第10連で、これだけスタジオでの録音です。演奏しているのはSWRヴォーカルアンサンブル、指揮はおなじみ、マーカス・クリードです。無伴奏のはずなのに、最初のあたりでピアノのような音が聴こえるのは、ちょっとした錯覚でしょう。ツェンダーの合唱の書法は、半音をさらに6分割した微分音程が使われていると言われていますが、それを合唱でやるとただのクラスターにしか聴こえないのではないでしょうか。ただ、その微妙なピッチの差で、なにやら不思議な感覚を味わうことはできます。 その後の第11連はカットされていて、第12連から第15連が3つの曲になっている「水晶のような泉」が始まります。これは、1曲目は第12連と第13連の前半、2曲目は第13連の後半、3曲目は第14連と第15連が使われているからです。 ここではSWRバーデン=バーデン&フライブルク交響楽団がさっきの合唱に加わって、ドナウエッシンゲンでライブ録音されています。指揮はエミリオ・ポマリコ。2曲目に電子音が左から右にパン・ポットしているのが聴こえますが、これはライブではどのように聴こえていたのでしょう。 CD Artwork © WERGO |

||||||

おとといのおやぢに会える、か。

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |