|

|

|

|

![]()

���s�邼�A�I�[�f�B�I�B.... ���v�ԛ{

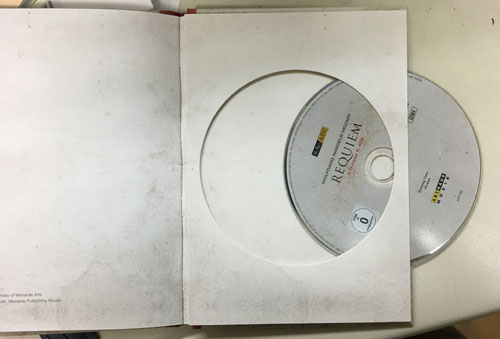

���{�����͗I���ł����A���̋Ȃ��Ϗ����Đ��E�������s�����̂̓A�����J�̃s�A�j�X�g�A�A�[�V�����E�I�b�y���X�ł����B����������1976�N�̃A�����J����200���N�L�O���T�C�^���ŁA�x�[�g�[���F���́u�f�B�A�x���ϑt�ȁv�ƈꏏ�ɉ��t���邽�߂ɃW�F�t�X�L�ɈϏ��������̂ł����B�������A1975�N�Ɋ������ꂽ�Ȃ͂��܂�ɒ����A�����ē���������߁A���ǔޏ��́u�f�B�A�x���v�͂�����߁A����P�Ȃ����Ń��T�C�^�����s�����̂������ł��B�����āA�ޏ��͍��Ɏ���܂ŁA���̂Q�Ȃɂ�郊�T�C�^�����s���Ă͂��܂���B �Ƃ����̂́A�N�Z�i�L�X�̍�i��CD�ň���L���ɂȂ������{�̃s�A�j�X�g�A���_������̏��ł��B�����ő�䂳��́A�A�����J����240���N�ƂȂ鍡�N�A���̈����̃J�b�v�����O�ɂ��R���T�[�g���J�Â���̂������ł��B����ɁA���̋Ȃ̍Ō�Ƀe�[�}���Č�����钼�O�ɂ͑������t�ɂ��J�f���c�@��}������Ƃ����w��������܂����A���������k�H������������J�f���c�@�����t����邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B�R��27���i���j15������A���͌��h�́u�J�[�T�E���[�c�@���g�v�ł��i�ȏ�A���Ƃ̃o�[�^�[�Ő�`�����Ă��������܂����j�B ����̃I�b�y���X�́A��͂�I���Ɠ����N�ɂ��̋Ȃ�^�����Ă��܂������i�^�������̂͗I���̕�����j�A������������ɂ��������悤�ɁA�����邱�̋Ȃ̘^���̒��ł��ł����t���Ԃ̒Z�����̂ł����B ���̃I�b�y���X���A�Ȃ�Ə�������40�N�o�����Ƃ������ƂŁA���̓�Ȃ������������^�������Ƃ����ł͂���܂��B�ޏ���1944�N�̐��܂�A�ŏ��̘^���̎������܂�30��ł������A����^������2014�N�ɂ͂���70�Ƃ����u�Ê�v���}���Ă����̂ł�����A���������ǂ�ȉ��t�Ȃ̂��͂ƂĂ��C�ɂȂ�܂��B�m���ɁA���̔N��ɂȂ�s�A�j�X�g�ɂ͓Ɠ��́u�͂ꂽ�v�����o�Ă�����̂ł����A����͂��̋ȂɂƂ��Ă͌����ăv���X�ɓ������̂ł͂���܂���ˁB �������A����͑S���̞X�J�ł����B����͑O��ɂ͉��t���Ă��Ȃ������J�f���c�@�������������Ă܂�����A�g�[�^���̉��t���Ԃ�50��43�b�ł����A�J�f���c�@�̕�2��38�b��������48���T�b�ƂȂ��āA���g�̎����E�ő��L�^49��17�b��48�b���k�߂āA�L�^���X�V���Ă����ł͂���܂��B����͋���ׂ����Ƃł��B �������A���̉��t�ɂ͂���ȁu�����v�����������Ȃ��]�T�̂悤�Ȃ��̂��������Ă��܂����B�e�[�}�̉̂킹�����ƂĂ������Ղ肵�Ă����ł��ˁB�������t�ł��B �J�b�v�����O�ŁA�W�F���[���E���[�E�F���^�[���Ƃ̘A�e�ŁA���̘^���̂��߂ɃW�F�t�X�L���������낵���uFour Hands�v�Ƃ����V�삪���t����Ă��܂��B�S�̊y�͂��琬��A��͂萊����m��Ȃ���ȉƂ̕M�v���Ⴆ���Ȃł����A��Q�y�͂́u���q�Ȃ��Łv�Ƃ����w���̋Ȃ��A�N�����̌͂ꂽ�����o���Ă��܂��B CD Artwork © Cedille Records |

||||||

����SACD���A���̗ǂ������҂��ē��肵�܂����B�Ȃ��ăI�b�g���[�m�E���X�s�[�M�ł��������̂������͊ԈႢ����܂���ˁB�����āA�����Ń~�����w�������nj��y�c�̎w�������Ă���l���A�S�����������Ƃ̂Ȃ����O�Ȃ̂ɂƂĂ��Z���X�̗ǂ����y�����Ă���Ă����̂ŁA��R�������N���Ă��܂����B �w�����[�E���E�_���X�Ƃ����l�́A���O�����e���n�ł����A�ʐ^�Ō���Ɗ痧��������Ȋ����ł����A�m���ɃO�@�e�}���Ő��܂ꂽ���ł����B���������납�畃�e�i�W�m�E�t�����`�F�X�J�b�e�B�A�w�����N�E�V�F�����O�A�G�[���b�q�E�N���C�o�[�ȂǂɎt���������@�C�I���j�X�g�A�s�A�j�X�g�A�w���ҁj�Ƀ��@�C�I�����̎�قǂ����A�V�Ńp�K�j�[�j�����t���ăR���T�[�g�E�f�r���[�����Ƃ����u�_���v�ł��B���ꂪ�A���̃��j���[�C���̖ڂɗ��܂�A�����h���ɗ��w�A����Ƀx���M�[�̃A���g���[�v�Ȃǂł��w��ŁA���@�C�I���j�X�g�Ƃ��Đ��E���Ŋ���悤�ɂȂ�܂��i���݂̓x���M�[���Ёj�B �\���X�g�ł���Ɠ����ɁA�ނ͑����̃I�[�P�X�g���̃R���T�[�g�}�X�^�[�߁A���܂łɃx���M�[�A�I�����_�A�C�^���A�A�h�C�c��12�̃I�[�P�X�g���̃R���T�[�g�}�X�^�[���C���Ă��邻���ł��B2001�N�ɂ̓~�����w�������nj��y�c�̃R���T�[�g�}�X�^�[�ɏA�C�A���݂����̃|�X�g�ɂ���܂��B����ɁA�ނ͎w���҂Ƃ��ẴL�����A���z���グ�����āA���̃~�����w�������ǂƂ͔N�ɂQ��w����ɗ��悤�ɂȂ��Ă��܂��B �ނ��w�����郌�X�s�[�M�́A�܂��u�����[�g�̂��߂̌Õ��ȕ��ȂƃA���A�v�̑S3�Ȃł��B���̒��ł͌��y�킾���ʼn��t�����u��3�ԁv�̐l�C���ˏo���Ă��܂����A�u��1�ԁv�Ɓu��2�ԁv�ɂ͊NJy���������āA���X�s�[�M�̐F�ʓI�ȃI�[�P�X�g���[�V�������y���ނ��Ƃ��o���܂��B����ɁA����2�Ȃɂ̓`�F���o���܂ł������Ă��āA���ȂƂ����17���I�̉��y�̕��͋C���`���Ă���Ă��܂��B�����A���X�s�[�M�������̋Ȃ����������́A�����́u���ȁv�ɑ���A�v���[�`�͍��Ƃ͂��Ȃ�قȂ��Ă����͂��ł�����A���̎���ɂ��̃X�R�A�����̂܂܍Č�����Ɩ��ɃO���e�X�N�Ȃ��̂ɂȂ肩�˂܂���B�������A�`�F���o�������ē����͍��̂悤�Ȋy��͑��݂��Ă��܂���ł�������A�����܂ŔO���ɂ������̂̓��_���`�F���o���̋����������͂��ł����B ���̂悤�ȁA������Əd�ꂵ���I�[�P�X�g���[�V�����̂͂��Ȃ̂ɁA�����Œ������E�_���X�̉��t�͂ƂĂ��y�₩�Ɋ������܂��B�����炭�A�ނ�A���t���Ă���I�[�P�X�g���̃����o�[�̒��ł́A�m���Ɂu���ȁv�̖{���̃e�C�X�g����������l�������āA���̊��o�����ƂɃ��X�s�[�M�̋������C������悤�Ȉӎ��������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̑f���炵���^���Œ�������A�g���Ă���`�F���o���̓q�X�g���J���̂悤�ȋC�����܂��B �u��3�ԁv�̒��ł��Ƃ��ɗL����3�Ȗڂ́u�V�`���A�[�i�v�́A���Ă͂������Ƃ����d�X�������t�������������Ă��܂������A���̃����[�g�E�\���̉��t���Z�����Ă���Ƃ����ƃT���b�Ƃ������̂ɕς���Ă����܂��B���������ȁA�ƂĂ��y�₩�Ń����[�g�̊������ǂ��`����Ă��鍡�̎���Ȃ�ł͂̉��t�ł��B ������̑g�Ȃ́u���v�ł��B������ł̓`�F���o���͎g���Ă��Ȃ����߁A����قǐ̂̋Ȃ��ӎ����Ȃ��Ŏ��R�ɕҋȂ��s�����悤�Ȏ����܂��B�Ȃ�ƌ����Ă�4�Ȗڂ́u����v�̐�捂ȘȂ܂��ɂ͎䂩��܂����A���̃t���[�g�E�\���͂��܂�ɋy�э��Ŗ��͂��������܂���B�^�����A�O��2�̑g�ȂƂ͎������Ⴄ�悤�ŁA�ق�̏������ʂ������Ă��܂��B SACD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

������x�͕����̒�����֘A�̏��Ђ͓ǂ����Ă����Ǝv���Ă����̂ɁA�����ɂ͂��ꂱ���u�悻�̃C���^�r���[�ł͑S���o�Ă��Ȃ��b�v�i���Ƃ����j�����X�Ɠo�ꂵ�āA���߂Ēm�鎖�������ڂ������̂ɂ͋����܂����B����������o�����߂ɒ��҂��s���������ւ̃C���^�r���[�́A�g�[�^���ł�100���Ԃɂ��y�Ƃ����̂ł�����A���̒��҂Ȃ�ł͂̕��ʐ�ɂ͂����̂��ƂȂ��爳�|����Ă��܂��܂��B�ł�����A�G���A�ڕ������̂܂��^�������̖{�́A�Ƃ�ł��Ȃ��{�����[���������ƂɂȂ�܂����B�������S�Z���`�A2�i�g��781�y�[�W�̃n�[�h�J�o�[�́A�܂�ň��Ђ����̂��̒��ҏ����u�g���g���l�v�قǂ̑傫���ł�����A���ɉ�����鎞�ɂ͂����炭�R�����x�ɂȂ邱�Ƃ͕K���ł��B  �����ł́A��������ւ̃C���^�r���[�����C���ɂ͂Ȃ��Ă��܂����A����ƂƂ��ɑ��̐l�ւ̃C���^�r���[��A�֘A���Ђ���̈��p���c��Ȃ��̂ł��B���ɂ́A�����Ɋւ��Ă͍Ō�ɂق�̏����G����邾���Ƃ�������������肵�܂��B���̂�����̒��҂̖ژ_���͖����ŁA�ނ͕�����c�ɂ��āA������̓��{�́u���㉹�y�v�̗��j���A���X������낤�Ƃ��Ă����͂��ł��B���̑����̐l�ɑ���C���^�r���[�Ɩc��Ȏ����ɂ���Č����Ă���̂́A�ƂĂ�����̍L�����̍��̉��y����芪���Љ�S�̂̎p�ł��B����́A�����̐��E�̉��y�E�Ƃ̂Ȃ���ɂ܂ŋy�т܂��B����A���m�ɂ͂����ɓ����͊O���̏�`����Ă��Ȃ��������A�Ƃ���������m�炳���Ƃ������ƂȂ̂ł����B���̂���́A���V�A���ł������{�ł͑S���m���Ă��Ȃ�������ł��ˁB ���̂悤�ȏ����Ƃ��̃o�b�N�O���E���h�Ƃ��ĕK�v�ȁA���I�ȉ��y���ȂɊւ���m���������A���҂͂�������Ɨ^���Ă���Ă��܂��B����́A�悭����ȂƂ���܂Ń��T�[�`�����ȁA�Ƌ��������قǂ́A�I�m�ȃ��N�`���[�ł��B�����A�P������������ȃf�B���b�^���g�Ȃ�ł͂̎�����F���w�E�����Ă��������ƁA401�y�[�W�̉��i�Q�s�ڂ́u�wTACET�x�Ƃ����̂́A�P�[�W�̑���Łv�Ƃ����̂͌��ł��B����͕��ʂ̃I�[�P�X�g���̃p�[�g���Ȃǂɂ��p�o����\�L�ŁA�P�[�W�͂قƂ�ǃW���[�N�̃m���ł����ɗp���Ă����̂ł��傤�ˁB �����ɓo�ꂷ���ȊE�A���p�E�A����ɂ͕��w�E�̌l�����A���������Ėc��Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��B���̒���͊ԈႢ�Ȃ����̎���̕���������ł̋M�d�Ȏ����ɂȂ�͂��ł�����A���̂悤�Ȑl���̍������݂����Ă�����A����ɉ��l�̍������̂ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B Book Artwork © Bungeishunju Ltd. |

||||||

�^�C�g���́u���H�N�X�E�o���i�v�Ƃ����̂́A���e����Łu�N�W���̐��v�Ƃ����Ӗ��ł��B1929�N���܂�̃A�����J�̍�ȉƁA�W���[�W�E�N�����̍�i�̃^�C�g���������܂����B�ŋ߂ł͂��܂薼�O�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂������A���鎞���ɂ͂��Ȃ�̐l�C�����u�����ȉƁv�ł��ˁB���́A�ނ�1971�N�ɍ��ꂽ��i�����t���鎞�ɂ́A���̃W���P�b�g�ɂ���悤�ɉ��t�҂͑S�������}�X�N�����Ċ炪������Ȃ��悤�ɂ��������ŁA���Â����Ő��Ɩ����ĉ��t����悤�Ɏw������Ă���̂������ł��B�����ɂ��A���̎���́u���㉹�y�v�̎c�Ԃ�����v���ł����A���ƂȂ��Ă͂���Ȃ������ǂ����ʗp����킯���Ȃ��A����͒P�Ȃ�f�U�C����̗V�тƂ��Ďg���Ă��邾���ł��B ���ۂɔނ炪�����^�����Ă����ʂ̎ʐ^�̓C�����C�Ō��邱�Ƃ��o���܂����A�����ł͔ނ�͕��ʂɊ���o���ĉ��t�����Ă��܂����B��������A�����ł̃s�A�j�X�g�͌��Ղł͂Ȃ����ڃO�����h�s�A�m�̒��̌���@���Ă���悤�ł����A�t���[�e�B�X�g�̉��ɂ̓T���o���E�A���e�B�[�N�̃Z�b�g���p�ӂ���Ă��܂�����A�T�E���h�I�ɂ��Ȃ胆�j�[�N�Ȃ��̂����҂ł��܂��B ���������A���̍�i�ɂ�PA���������Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂����B�P�ɉ���傫�����邾���ł͂Ȃ��A�G�R�[����������ϒ����s������Ƃ����A�l�X�ȃG�t�F�N�^�[�Ƃ��Ă̗v�f�����߂��Ă����̂ł��B����Ȑݒ�ŁA���́u�N�W���̐��v�Ƃ����s��ȍ�i�͎n�܂�܂��B�����ʂ�A��ȉƂ̓U�g�E�N�W���̖�����^�������e�[�v���ăC���X�p�C�A���ꂽ�Ƃ����ʂ�A����͂���Ȑ����M���ނ́A�P�ɖ��������ɂ͂Ƃǂ܂�Ȃ��A����ȑ̋�܂ł����A�z�����悤�ȃX�P�[���̑傫���ł����B ����ɁA���̍�i�ł́A���́u�N�W���v�̃e�[�}����ϑt�Ȃ�����Ă��܂��B����́A���̒n���ɐ��������܂ꂽ�Ƃ����u�n����v����n�܂��āA�u������v�A�u�Ð���v�A�u������v�A�u�V����v�Ƒ������Â̔N�オ�^�C�g���ƂȂ��Ă���ʂ�A�܂��Ɂu�n���̗��j�v��`�������̂Ȃ̂ł��B�����A���̋Ȃ̂ǂ̂����肩��u�n����v���n�܂邩�͑S��������Ȃ������̂ł����A�܂��A�����p�������͎���Ă����܂��傤�ˁB ����́A���C���v���O�����Ƃ������Ƃ�CD�̍Ō�ɓ����Ă��܂����A�ŏ��ɉ��t����Ă���̂��A��͂�N�����Ɠ�������̃A�����J�̍�ȉƁA�l�b�h�E���[�����́u�t���[�g�A�`�F���ƃs�A�m�̂��߂̃g���I�v�ł��B�S�̌ÓT�I�Ȋy�͂���o���Ă��܂����A���̉��y�͌^�ɂ͂܂�Ȃ��Ȃ��Ȃ����͂̂�����̂ł����B���Ƀt���[�g�́A�P�y�͂̓�����ƂĂ��₩�ȃ\�����o�ꂵ�āA�t���[�e�B�X�g�͂��̃e�N�j�b�N�����邱�ƂɂȂ�܂��B�������t���Ă���u�g���I�E���B�[�N�v�̃����o�[�̃N���X�e�B�[�i�E�t�@�X�x���_�[�́A�t�ł���}�C�[����j�R������̂ƂĂ��a�����F�ƃe�N�j�b�N�ŁA����Ɍ����ɉ����Ă��܂��B����ȍ~�́A���Ȃ�W���W�[�Ń��Y�~�J���ȂƂ��낪����āA�A���T���u���̊m�����������Ɋy���߂܂��B ���́A�t�B�������h�̍�ȉƃT�[���A�z��1998�N�̍�i�u�A���g�E�t���[�g�A�`�F���ƃs�A�m�̂��߂́w�D�x�v�́A���̍�ȉƂȂ�ł͂̑Ë��������Ȃ����������y�ł��B�A���g�E�t���[�g�́A����������������t�@������܂����A�s�A�m�͂����炭�v���y�A����Ă���̂ł��傤�A�s�v�c�ȉ�����������܂��B ����Ȓ��ŁA�}���e�B�k�[�́u�g���I�v���ƁA���ꂪ���ꂽ�̂�1950�N���Ƃ������Ƃ��M�����Ȃ��قǁA���̃��}���e�B�b�N�ȏ��@���ۗ����܂��B������ȉƂ́u�t���[�g�E�\�i�^�v�ƂƂĂ��悭�����e���݂₷��������܂��B�t�@�X�x���_�[�́A�����ł̓��[�����̎��Ƃ͕ʐl�̂悤�ɊÂ����邢���t���J��L���Ă��܂��B ����ɂ��Ă��A�W���P�b�g�Ń~�X�v���Ƃ́B CD Artwork © Profil Medien GmbH |

||||||

���������āA�I���t���܂�10�ゾ���������1913�N�ɍ��ꂽ�uGisei�v�Ƃ����I�y���̂悤�ȃ��A�ȍ�i�����߂Ē����Ƃ����M�d�ȑ̌��ɂ������ł��邱�ƂɂȂ�܂��B����́A2012�N�ƌ����܂�����A��Ȃ���Ăق�100�N��Ƀx�������E�h�C�c�E�I�y���ŏ㉉���ꂽ�ۂ̃��C�u�^���ł��B ���{��́u�]���v�����̂܂܃��[�}���ŕ\�L����Ă���悤�ɁA���̃I�y���͓��{�̃I�y���A�܂�̕���╶�y�̉��ڂłƂĂ��L���ȁu�����`����K�Ӂv�̒��́u���q���̒i�v���e�L�X�g�ɗp���Ă��܂��B����́A����Ȃ��b�B �������^�̉Ƃ̃g�C���ɂ͋����������킯�ł͂Ȃ��i����́u�����֏�����v�j�A���^�̂W�ɂȂ鑧�q���G�˂������܂��Ă��邩�Ă̓��^�̉Ɛb�����Ƃ��̍Ȍ˘Q�̎��q���ɁA���^�̐��G�����̉Ɨ����ׂ����G�˂̎�������o���Ƃ���Ă��܂��B���͂��̓��A���m��ʏ��������̑��q�����Y�����q���ɗa���Ă������̂ł����A���ꂪ���G�˂ɉZ��ƋC�Â��������́A�����Y�̎�������o���܂��B��������āA������̂��߂ɓ��s���������i�����ہj���u���G�˂ɊԈႢ�Ȃ��v�ƌ������̂ŁA���ׂ͂���������A��܂��B�����ɂ���Ă����̂��A�����������Y��A��Ă������B�ޏ��͎��͏����̍Ȃ̐��A�����Y�͏����̑��q�������̂ł��B�����́A���������͓��^�̉Ɛb�̑��q�A���̎�N�̎������͓��^�ւ̒��`�S�̕��������Ă����̂ŁA�킪�q���]���ɂ��Ă����G�˂���肽�������̂ł��傤�B�������{��w�҂̃J�[���E�t���[�����c���Ɩ����̂�ǂI���t�́A����ɓƎ��̍\�����{���đ�{�������グ�܂����B���̎��q���̃V�[���̑O�ɁA����ɂ͂Ȃ����������p�ӂ���Ă��܂��B�����ɂ͂Q�l�̊���B�����j�����o�ꂵ�܂��B����͏������Ɛ����̉̎�Ȃ̂ł����A���̎��_�ł͐��͖̂��炩�ɂ���Ă��܂���B��l�́A���ꂩ��N���邱�Ƃ�\�����A�Q���߂��݂܂��B ����Ȍ�́A�قڌ���ɒ����ɕ��ꂪ�i�s���čs���Ă���悤�ł��B�ꉞ�u�b�N���b�g�ɂ͉p��̑Ζ���A���J�ȃg�����������Ă���̂ŁA�ׂ����v���b�g�ɂ����Ă�����͂��ł��i�ł��A�~�X�v�����g���������j�B ���y�͋����ׂ����̂ł����B�����ɂ́A��ɃI���t�̍�i�̃x�[�X�ƂȂ�A���̉��Ƃ������I�ȃe�C�X�g���S�����݂��Ă��Ȃ��̂ł���B���̉��y�͂ƂĂ����}���e�B�b�N�ŁA�Ƃ낯��悤�Ȕ������ɖ������Ă��܂��B����ɁA���̑�ނɑ������z���Ƃ��āA���{�I�ȉ��K���p�ɂɓo�ꂵ�܂����A�u�����炳����v�Ȃǂ̓I���W�i�������̂܂܂̌`�Łi���������{��̉̎��Łj�˘Q�ɂ���ĉ̂��܂��B�Ō�̃t���[�Y����������ƃ��Y�����ς���Ă��܂�������͕ʂɖ�肠��܂���B���邢�́A���{�̑m�����Ӗ�����̂ł��傤�uBonzo�v�Ƃ������t���p�ɂɎg���Ă��܂����A���̂����肪�A���̍�i��10�N�قǑO�ɏ������ꂽ�v�b�`�[�j�́u���X�v�l�v�ƍ������Ă���Ɗ�������̂́A�����̋��R�ł��傤���B�����v���Ȃ��璮���Ă���ƁA�I�[�P�X�g���[�V�����ɂ��v�b�`�[�j�A���邢�̓��q�����g�E�V���g���E�X�i������ɂ����o�ꂵ�܂��ˁj�Ɠ����̂��̂����邱�Ƃɂ��C�Â��܂��B �������A���̂̂��I���t�͂��̂悤�͍앗�Ƃ͑S���قȂ�l����g�ɕt����悤�ɂȂ�܂��B�Ȃ�ł��A�u�w�J���~�i�E�u���[�i�x�ȑO�̍�i�͂Ȃ��������Ƃɂ������v�ƌ������Ă��������ł����A����͂�����Ƃ��т����C�����܂��B����́A���̃I�y���̍Ō�̃V�[���̋ٔ����Ȃǂ́A�u�J���~�i��v�̗l���ł͐�ɕ`�����Ƃ͂ł��Ȃ������悤�ȋC�����邩��ł��B CD Artwork © Classic Produktion Osnabrück |

||||||

�w���҂̃t�@���E���C���́A���Ă̓t���[�_�[�E�x���j�E�X�w���̃V���g�D�b�g�K���g���������c�̃����o�[���������Ƃ�����܂��Ⴂ�w���҂ł����A���̐���̒��ڊ��A�����c�����ł͂Ȃ��A2012�N�ɂ̓s���I�h�E�I�[�P�X�g�����ݗ����Ă��܂����A�I�y���̕���ł����Ă��āA���ꂱ���u���v�̂悤�������ɂ킽��d���Œ��ڂ��W�߂Ă��܂��B ���̍����c�̃T�C�g�ł͂������̉�����������悤�ɂ͂Ȃ��Ă��܂����B���̒��ɁA��D���ȃ}�[���[�́uIch bin der Welt abhanden gekommen�v���N���g�D�X�E�S�b�g���@���g�������t�̍����ɕҋȂ������̂��������̂Œ����Ă݂���A�Ȃ����������Ă����͓̂����ҋȎ҂ɂ��uDie zwei blauen Augen�v�Ƃ����A�u�����ȑ�P�ԁv�̒��ɂ��g���Ă���̂̕��ł����B���ƃA�o�E�g�ȃT�C�g�^�c�A�Ǝv�����̂ł����A���̉��t�͂��Ȃ�V���b�L���O�Ȃ��̂ł����B�S�b�g���@���g�̕ҋȂƂ����̂́A���̃��Q�e�B�́uLux aeterna�v�Ƃ����A16�̓Ɨ���������������i�̂悤�ȃN���X�^�[���̃T�E���h���Č����悤�Ƃ����R���Z�v�g�ō���Ă��āA���ʂ͂��Ȃ��l���ʼn̂��Ă��܂��B������A���̉����ł͂��ꂼ��̃p�[�g����l���ʼn̂��Ă����̂ł��B����Ȃ��Ƃ��\��������ł��ˁB�ƂĂ��Ȃ������c���o�Ă������̂ł��B�����ł̍����c�̃N���W�b�g�́u�I�N�g�p�X�E�]���X�e���v�ł����B�u���������c�v��菬���ȃ��j�b�g���������̂ł��ˁB 2015�N�̂Q���ɘ^�����ꂽ����̂���CD�ł́A�u���Ɗy���v�Ƃ����^�C�g���ŁA�W���P�b�g�ɂ�15�l�̍�ȉƂ̖��O�������Ă���܂����B���̈�ԏ�ɂ̓��[���X�E�����F���̖��O������܂�����A���̃^�C�g���͂����ʼn̂��Ă���ނ́uTrois chansons�v�̂Q�ȖځuTrois beaux oiseaux du Paradis�v�������Ă��邱�Ƃ�������܂��B���̂悤�ȁA�u���v�ɊW�̂��鏬���ȍ����Ȃ�15�ȁA���̒��ł͉��t����Ă���Ƃ������Ƃł��i�C�����C�ł�16�l�̖��O������܂����B�W���P�b�g�Ŕ����Ă����̂̓W�F�����h�E�t�B���W�A�E�F�u�T�C�g���l�A���̃X�^�b�t�ɂ͂�����Ɣ������Ƃ��낪����܂��j�B �ŏ��ɒ������Ă������́u�R�H�̊y���̔������������v���A�������̃}�[���[�̂悤�ȏՌ����^��������̂ł����B�܂��́A�^�������ɑf���炵���A���̃s���A�ȃT�E���h��SACD���ƌ����Ă��M���Ă��܂��قǂ̂��̂ł����B�����͂ƂĂ����������ꂽ�����Ŋe�p�[�g����������ƍۗ����Ē������Ă��܂��B�����ɓ����Ă���\���X�g���A��͂�c�̂���A����ł��č����Ƃ��悭���a���Ă���N�I���e�B�̍����Ŕ���܂��B���̋Ȃ̎����b�Z�[�W���A��������͓I�m�ɓ`����Ă���Ƃ����A�ƂĂ����x�ȁu�́v�������鉉�t�ł��B ����ȁA���ꂼ��Ɋm���ɃC���p�N�g����������Ȃ�����15�Ȃ������܂��B���Ƃ������f���X�]�[���́u�X�̏����v�ł����A���̃C���p�N�g�͍ۗ����Ă��܂��B CD Artwork © Quintessence BVBA |

||||||

�l�b�g�ł��̃W���P�b�g���������ɂ́A�������̂ł����B�������A�͂��Ă݂���ASACD�̃{�b�N�X�������Ȃ̂ŁA�����`�̃W���P�b�g�����̂܂܂����߂邽�߂ɍ��E�̗]�����тƓ����F�ɍʐF����Ă܂����B������f�U�C�������l�̓A�z�ł��B���߂āA�u�b�N���b�g�i����͐����`�j�ł�������Ƃ��̃{�b�N�X�̃~�j�`���A�ɂł��Ȃ��Ă�������܂����A����͂Ȃ�ƃ��m�N���̈���ŋȖ��������Ă��邾���ł��B����ɁA���̒��̃��C�i�[�m�[�c����ɂ���đ�̂�CD�Ɏg���Ă������e�̎g���܂킵�ł�����A�Ђǂ����̂ł��B���̉��i�ŁA����ȕn�R�������u�b�N���b�g�͂Ȃ��ł��傤�B�������A���̌��e�ɂ́A�Ƃ�ł��Ȃ��~�X�v�����g������܂����B����Ȃ��e���ȊԈႢ�͒N�����C���t���Ă���͂��Ȃ̂ɁA���̋ƊE�͐�Β������Ƃ͂��Ȃ���ł��ˁB�����10�y�[�W�̍��̒i�̉�����U�s�ڂ́u1968�N�v�Ƃ����N���ł��B���ꂪ�V�o�b�n�S�W�Ƃ��Ă��̋Ȃ��o�ł��ꂽ�N�Ƃ���Ă��܂����A����͊ԈႢ�A�{���́u1955�N�v�ł��B �Ȃ��A����Ȃ��Ƃɂ�����邩�Ƃ����ƁA���̔N�����A���̃W���P�b�g�ɊW�����邩��Ȃ̂ł��B1955�N�ɏo�ł��ꂽ�y���ɂ���čZ���҂��������̂́A�u���Z���~�T�͓���I�ȍ�i�Ƃ݂Ȃ��ׂ��ł͂Ȃ��v�i���C�i�[�����p�j�Ƃ��������ł����B���������āA�Ȗ������ꂽ�������������̂������܂Ƃ߂āA�uMissa�v�A�uSymbolum Nicenum�v�A�uSanctus�v�A�uOsanna, Benedictus, Agnus Dei et Dona nobis pacem�v�Ƃ���4�̕����ɕ�����ׂ����A�Ǝ咣�����̂ł��B�����^�Ɏ�ARCHIV���f�U�C�������̂��A���̃W���P�b�g�̃��S�Ȃ̂ł��B���́A�����́u�w���I�v���Ǝv���Ă������[�x���́A�������Ƃ���Ɂu�V���v���W���P�b�g�ɔ��f�������̂ł��ˁB�e���S�̕\��ł��傤���B �܂�A����LP�������[�X���ꂽ�̂�1962�N�ł�����A�u1968�N�v�ɏo�ł��ꂽ�̂ł́A����ȃW���P�b�g���o����킯���Ȃ��̂ł���B�ł�����A���̃~�X�v�����g������܂Œ������Ȃ��������j�o�[�T���~���[�W�b�N�́A���[�x���ɑ��Ă��A�����Ď��M�҂̈�R�낳��ɑ��Ă��Ӎ߂��K�v�ł��B �����A����ȃ��[�x���̎v�f�Ƃ͗����ɁA���q�^�[�����̘^���̂��߂Ɏg�����y���͂��̐V�o�b�n�S�W�ł͂Ȃ������̂́A�Ȃ�Ƃ��Ԕ����Șb�ł��B����ɁA���́u�V���v���A���ł͊��S�ɔے肳��Ă��āA���̂悤�ȃ^�C�g���͑S���Ӗ����Ȃ��Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł�����A���̊Ԕ������͂���ɕ��A���̃W���P�b�g�͂��������Ӗ��Łu���j�I�v�ȉ��l�������ƂɂȂ�܂����B ���́A���������}�X�^�[�e�[�v�̒i�K�ł��Ȃ�̘c�݂������Ă��āA�N�I���e�B�͂��Ȃ�Ⴂ���̂ł��B�`���́uKyrie�v�Ȃǂ͒��������c�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��B����ł��A���y��̉��Ȃǂ�CD�Ƃ͑S�R����āA���G��܂ł��������芴�����܂��B�������A�{���ɐÂ��ȁA�uQui tollis peccata mundi�v�Ȃǂł́A�т����肷��悤�ȃs���A�ȋ��������킦�܂��BSACD�ɂ���āA���������N�オ��������̌��o����̂͊ԈႢ����܂���B���ꂪ���i�Ɍ����������̂Ȃ̂��͔����ł����B ���q�^�[�̉��t�l���́A�����������o�b�n�S�W���g���Ă����Ƃ����_�Ō��݂̎嗬�Ƃ͂������ꂽ���̂ł����A����ȊO����̍��������ƂĂ��M���v���������邱�Ƃ��o���܂��B�ᑬ�Œ��J�ɉ̂��グ��ꂽ�����̃����X�}����́A���ꂪ�P�Ȃ�L���ł͂Ȃ��A���̑S�Ẳ��ɈӖ������邱�Ƃ��������܂��B�����āA�w���^�E�e�b�p�[�̉̂��uAgnus Dei�v�ɗ܂��Ȃ��l�ȂǁA���Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B SACD Artwork © Deutsche Grammophon GmbH |

||||||

���́u�p�[�J�b�V�����̐��E�v�Ƃ���CD�Ɏ��߂��Ă���U�l�̍�ȉƂ́A���ꂼ�ꂱ�ꂪ���E���^���ƂȂ��i���Ă����ƁA�����������玟��ɂ����������̂ł������Ă��Ċy�����C�����ɂ���������̂����邱�ƂɁA�C�Â����Ƃ����邩������܂���B�����������Ƃ�����A�܂������ʼn��t����Ă���Ȃ̔����ɂ͑Ŋy�킾���ł͂Ȃ��u�G���N�g���j�N�X�v��������Ă��邱�ƂɁA���̗v�������邱�Ƃ�ے肷��킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ۂɂ́A�����ł̕\�L�́uelectronics�v��������uchamber electronics�v��������A���邢�͂������Ȃ��ucomputer�v�Ƃ������̂ł����A�����͑S�������u�R���s���[�^�[�ō�����d�q���v�̂��Ƃł��B�ł�����A���̃A���o���̃^�C�g������͂�����Ɓu�����v�C���̂Ƃ��낪����̂ł����A�܂�����͉䖝���Ă���������������܂���B �������A�����͌����Ă��A�P�Ȗڂ̃u���[�m�E�}���g���@�[�j�̍�i�uLe Grand Jeu�v�́A�����Ă��Ă��܂�C�������������̂ł͂���܂���ł����B�^�C�g���ɂ���uGrand Jeu�v�Ƃ����̂́A�t�����X�̃I���K���̃p�C�v�i�X�g�b�v�j�̖��O�ŁA���[�h�ǂ̈��A������^�C�g���ɂ��āA���̃X�g�b�v�ʼn��t���邱�Ƃ��w�肵�Ă���Ȃ��o���b�N����ɂ͂�������܂����B�������A����́u�G���N�g���j�N�X�v�̉��Ƃ��h���I�ȉ��F�ƃt���[�Y���₩�܂������āA��O�ɂ̓]���r��H���A���̂悤�Ȃ��̂��N���[�Y�A�b�v�Ō���Ă��܂�����A�C���������̂Ȃ�̂��āB �������A�Q�Ȗڂ̃}���R�E�X�g���b�p�́uAuras�v�Ƃ����Ȃ́A�����Ă�����đ@�ׂȐ��E���L������̂ł����B������͂�������Ɂu�`�F���o�[�E�G���N�g���j�N�X�v�ɗ��邱�Ƃ͂Ȃ��A�Ⴆ���B�u���t�H���̌��Ղ��|�ł��������肵�āA�܂�ŃO���X�E�n�[���j�J�̂悤�ȉ����o���悤�ȁA�ƂĂ������Ƃ�Ƃ������킢���y���߂܂��B���̍�ȉƂƁA�����Ă�������t���Ă���e�B�G���[�E�~���O�����́A�Ŋy��ɂ͖\�͓I�Ȗʂ�����Ɠ����ɁA�����Ƃ�Ƃ����R��܂ł��\���ł���قǂ̕��L�������Ȃ��Ă���̂��A�Ƃ������Ƃ�g�������Ēm�炵�߂Ă���̂�������܂���B �R�Ȗڂ́A�w���҂Ƃ��Ă��L���ȃn���K���[�̍�ȉƁA�y�[�e���E�G�g���F�V���́uThunder�v�ł��B����́A�e�B���p�j�����ɂ���ĉ��t����Ă����i�ł��B���̊y��̓y�_�����g�����Ƃɂ���ĘA���I�Ƀs�b�`��ς��邱�Ƃ��o���܂�����A����ȋ@�\���c���Ɏg���āA�����́u���v�����ł͂Ȃ��A�����Ƒ��ʂȕ\����Nj����Ă��܂��B �S�Ȗڂ́A���x�̓��B�u���t�H�������ɂ�鉉�t�ł�͂艝�N�̎w���҂Ƃ��ėL�����������̒��ł͍ŔN���A������̎҂̃��l�E���C�{���B�b�c�́u�R�̃J�v���[�X�v�ł��B1966�N�ɍ��ꂽ��i�ŁA�����̓N���V�b�N�Ƃ��Ă͂ƂĂ����������̊y��̃\���̂��߂̋Ȃł����B�����ł́A�u�Ŋy��v�Ƃ������́A�P�Ɂu���Պy��v�Ƃ��āA���ł͎��ɐ₦���u12���v�ɂ�閳���̐��E�����\�ł��܂��B �T�ȖځA�t�B���b�v�E�G���T���́u�R�̏����ȃG�`���[�h�v���e�B���p�j�̂��߂̂��́B�Ȃ�ł��A�Q�[�e�́u�t�@�E�X�g�v��f�ނɂ����x�����I�[�Y�ƃV���[�x���g�A�����ăO�m�[�̂R�̍�i���u���l�^�v�ɂ��Ă���Ƃ������̂ł��B�O�m�[�́u���m�̍����v�����͂ƂĂ������Ȉ��p�ŁA�悭������܂����B �Ō�̃W�������N���[�h�E���Z�́uNature contre Nature�v�́A��͂�u�R���s���[�^�[�v��������Ă��܂����A�V�ѐS�ɂ��ӂꂽ�@�m�ɕx�ލ�i�ł����B CD Artwork © Naxos Rights US, Inc. |

||||||

����ɁA�umShuttle�v�ɂ���āA�e��̉����t�@�C�����_�E�����[�h�o����悤�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B���̍ŏ�ʃt�H�[�}�b�g�́A�^�����ɗp����ꂽ24bit/96kHz or 192kHz��FLAC�ł��B�Ȃ��Q��ނ̃T���v�����O���[�g�Ȃ̂��́A�^���̎����ɂ���ăt�H�[�}�b�g���ς���Ă��邩��ł��B���܂����Ӗ���������܂��A2015�N�̂P���̃Z�b�V�����ł�192kHz���������̂��A�����N�̂U���̃Z�b�V�����ł�96kHz�ɂȂ��Ă��܂��B�����ABD-A�ł͑S�Ẵg���b�N��96kHz�ɂȂ��Ă���悤�ł��B ����ȁu��ՐU�镑���v�ɂȂ����̂́A���̃A���o���^�C�g���́u1615�v�ɊW������͂��ł��B�������͔N���ł����A�Ȃ�ł��^�������炿�傤��500�N�����̂ڂ������̔N�ɂ́A�����ʼn��t���Ă��鐹�̑��̃z�[���O���E���h�ł���L���O�Y�E�J���b�W�̃`���y�����o�����̂������ł��B�����āA�����N�ɁA���F�l�c�B�A�ő劈����ȉƃW�����@���j�E�K�u���G���̊y�����o�ł��ꂽ�����ŁA���̊y���̒��ɓ����Ă����i�������ʼn��t����Ă���̂ł��B��ȉƎ��g�͂��̂R�N�O�ɖS���Ȃ��Ă��܂�����A���̊y���͎���ɏo�ł���Ă��܂��B ���̊y���͂Q��ނ���܂����B��́u�V���t�H�j�G�E�T�N���v�Ƃ����^�C�g���́A�@���Ȃ��W�߂����́A������́u�J���c�H�[�l�ƃ\�i�^�v�Ƃ����A��y�A���T���u���̋ȏW�ł��B�K�u���G���͂��̗����̕���Ŗc��ȍ�i���c���Ă����̂ł����B�Տ��e�́A����Ŗc��Ȕ������d�˂܂����i����́u���Ԃ����v�j�B ���̂ǂ���̍�i�ɂ��A������ƂȂ��݂̂Ȃ����O�̊y�킪�g���Ă��܂��B����́A�R���l�b�g�A�T�b�N�o�b�g�A�����ăh�D���c�B�A���Ƃ����y��ł��B�u�R���l�b�g�Ȃ�m���Ă邼�I�v�Ƃ����������������邩������܂��A����́A���́A�g�����y�b�g��������Ƃ��킢�������悤�Ȍ`�̊y��Ƃ͑S���̕ʕ��ŁA�}�E�X�s�[�X�͋��NJy��̂��̂ł����A���̂͑����̌����J�����u�c�J�v�̂悤�Ȍ`�����Ă���A���̎���ɂ����g���Ȃ������y��̂��Ƃł��B�����āA�T�b�N�o�b�g�̓g�����{�[���́A�h�D���c�B�A���̓t�@�S�b�g�̂��ꂼ��O�g�ƂȂ�y��ł��B �ƂĂ��L�X�Ƃ����`���y���̒��ōs��ꂽ�^���ł́A����Ȓ������y��A���ɃR���l�b�g��翂т����F�Ɖ̂��܂킵����Ɏ��悤�ɖ��키���Ƃ��o���܂��B�T�b�N�o�b�g�̏d���Șa�������͓I�A�h�D���c�B�A���͂������Q�Ȃɂ����o�ꂵ�܂��A���̓Ɠ��̒ቹ�͂����ɕ�����܂��B ����ɑ��č����́A�^�����ǂ����邹�����A���Ȃ�A�����ڗ����܂��B���Ƀ\���X�g�����̐����S�R���ꂳ��Ă��Ȃ��̂��ƂĂ������Â炢���̂ł��Ƃ����̂��A�����̋ȂŃo���g���̃\����S�����Ă���l���S�R����ɗn�����܂Ȃ��_�~���Ȃ�ł��ˁB�r�u���[�g������ł����B�Ȃ�ł���Ȑl���\�����A�Ǝv���Ă��܂��܂��B������Ďv���o�����̂��A�������̑��o�g�ŃL���O�Y�E�V���K�[�Y�̃����o�[�ł��������{�u�E�`���R�b�g�ł����B�ނ̐����O���[�v�̒��ł͂���Ȋ����A���������̂��L���O�Y�E�J���b�W�́u�`���v�Ȃ̂ł��傤���B BD-A Artwork © The Choir of King's College, Cambridge |

||||||

����̃A�C�e���́A1982�N�Ɏ��^���ꂽ���F���f�B�́u���N�C�G���v�ł��B�O������[�c�@���g�̃��N�C�G���͉������܂����ł��������̃n�C���]�ł����܂胁���b�g�͊������Ȃ������̂ł����A����͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B�ꉞ�f���f�B���N�^�[���A���̃o�[���X�^�C���̑����̉f������|�����n���t���[�E�o�[�g���Ȃ̂ł�����A���҂͂ł��܂��B�����Ƃ��A��Ԋ��҂����Ă����̂́A���]�\�v���m�̃W�F�V�[�E�m�[�}���ł����ǂˁB�ޏ������̋Ȃ��̂��Ă���̂��̂́A���ꂪ���߂Ăł��B �I�[�v�j���O�ŃX�e�[�W�̑S�i���f�������ɂ́A���̍����̐l���̑����ɋ�������܂��B����1914�N�Ɋ��������Ƃ����R������u�A�b�V���[�E�z�[���v�Ƃ����Ƃ���ł����A�q�Ȃ�2,900�l���e�Ƃ�������Ȍ����ŁA�X�e�[�W�ɂ��傫�ȃI���K�����ݒu����Ă��܂��B���̑O�̊K�i��̋q�Ȃߐs�������̂͑���300�l�͂���̂ł͂Ȃ����Ƃ��������c�ł��B�I�[�P�X�g���̃T�C�Y��16�^�A�NJy����y���ʂ�œ��ɕ⋭�͂���Ă͂��܂���B ���̍������A��l���ɂ��肪���ȑ喡�̂Ƃ���͑S���Ȃ��A�ƂĂ��@�ׂŕ\��L���ł��B�ł�����A�`���́uRequiem�v�Ƃ����\�b�g�E���H�[�`�F�ɂ͒��������قǂْ̋������Y���Ă��܂����B�������A�uDies irae�v�̂悤�ȑ剹�ʂ̂Ƃ���͂����{���̔��́A���̃_�C�i�~�b�N�E�����W�̍L���ɂ͋�������܂��B�������ɁuSacntus�v������ł̓A���T���u��������Ă��܂��܂������A����͎d�����Ȃ��ł��傤�B�uLibera me�v�̃t�[�K�Ȃǂ́A�����ɗ��������Ă��܂�������ˁB�ꉞ�y���͎����Ă��܂����A��������w���҂͌��Ă���悤�ł����B���̊y�����A�g���Â��ă{���{���ɂȂ��Ă���l�����āA�������ɉ̂�����ł���̂ł��傤�B �\���X�g�ł́A��͂�W�F�V�[�E�m�[�}���͈��|�I�ȑf���炵���ł����B�����Ĕޏ��ƂƂ��ɑf���炵�������̂��A�\�v���m�̃}�[�K���b�g�E�v���C�X�ł��B���̓�l�̊|�������Ŏn�܂�uRecordare�v�ł́A��l���ʼn̂����ɂ͂��݂����S���قȂ�������������āA�܂�œ�l�������������Ă���悤�ȃX�������O�Ȃ��ƂɂȂ��Ă���̂ł����A�ꏏ�ɉ̂��Ă��鎞�ɂ͖{���Ɍ����ȁA�܂�Ŋ�Ղ̂悤�ȃA���T���u�����������Ă��܂����B���̋Ȃ̃\���X�g�͂��ꂼ�ꐺ��グ�Ă��肾�Ə�X�v���Ă����̂ɁA����Ȃ��Ƃ��ł����ł��ˁB�������A�uAgnus Dei�v�̃I�N�^�[�u�E���j�]���͊����ł��B�]�k�ł����A�v���C�X�Ƃ����l�̓}�c�R��������ł��ˁB  BD Artwork © Arthaus Musik GmbH |

||||||

���ƂƂ��̂�����ɉ��A���B

|

|

| accesses to "oyaji" since 03/4/25 | |

| accesses to "jurassic page" since 98/7/17 |