| ◆◆◆◆ 大鳥塚古墳 ◆◆◆◆ |

| 《 おおとりづかこふん 》 大阪府藤井寺市古室(こむろ)2丁目地内 国史跡〔1956(昭和31)年9月22日指定 2001(平成13)年1月29日指定名称変更「古市古墳群」〕 |

| 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里(はじのさと)駅より南西へ約 1.2km 徒歩約18分 国道170号(大阪外環状線)・西古室交差点から東へ約280mに進入口 国道旧170号・道明寺5丁目北交差点から西へ約560mに進入口 駐車場無し(短時間なら駐車スペースあり) 大鳥塚古墳から300m(道のり約500m)東の府営藤井寺道明寺住宅地内にコインP有り(5台) |

| 推定築造時期 | 4世紀末 | 出 土 品 |

埴 輪 | 円筒埴輪 形象埴輪(家・蓋(きぬがさ)・盾・靫(ゆぎ)・冑(かぶと)・船形 など) |

||

| 古 墳 形 | 前方後円墳 | |||||

| 墳 丘 規 模 (m) |

墳 丘 長 | 110 | ||||

| 前方部 | 幅 | 50 | そ の 他 | 変形獣形鏡と位至三(いしさん)公鏡と呼ばれる2面の鏡 鉄製の刀・剣・矛・矢じり・農工具 などの出土が伝えられる。 |

||

| 高さ | 6.1 | |||||

| 後円部 | 径 | 72.6 | ||||

| 高さ | 12.3 | 埋葬施設 | 木棺を粘土で覆った粘土槨(かく)が推定される(明治期の見聞より) | |||

| 頂高 | 33.3 | |||||

| その他の造り | 後円部径が前方部幅よりも大きい。後円部は3段築成で高く、前方部は2段築成で低い。墳丘に葺石。 幅の狭い馬蹄形の周濠。くびれ部の両側に造り出し。(史跡指定地内の発掘調査で墳丘斜面と葺石・周濠 を検出。指定地外の調査では周濠を検出、くびれ部に造り出しを確認。) |

|||||

|

|

|

| ① 大鳥塚古墳の全景(南西より) 2023(令和5)年2月 落葉樹が多く、冬場は墳丘の様子がよくわかる。 合成パノラマ |

② 新緑の大鳥塚古墳(南西より) 2014(平成26)年4月 夏場は樹木が繁り、冬場とは雰囲気がまるで違う。 合成パノラマ |

|

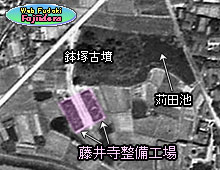

| 学べる前方後円墳 古市古墳群にはいくつもの前方後円墳がありますが、巨大古墳である誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳(応神天皇陵)を別にすれば、大鳥塚古 墳は中型前方後円墳と言えるでしょう。南北のすぐ近くに誉田御廟山古墳や小室山(こむろやま)古墳のような大きな前方後円墳があるので、あ まり目立たない存在の大鳥塚古墳なのですが、意外と親しみやすい古墳でもあります。 周濠や堤こそありませんが、前方後円墳の形状は保たれており、全体の規模もほどよいサイズで大き過ぎず、ひと目で前方後円墳の姿を 認識することができるのです。しかも、墳丘に自由に出入りすることができ、高さもそんなに無いので墳頂まで楽に上ることもできます。 市内小学校の6年生が行う世界遺産学習でも、よく見学の対象に選ばれる古墳の一つです。たいていは、誉田御廟山古墳・小室山古墳とセ ットで見学に訪れます。 墳丘に繁る樹木の多くはクヌギ・コナラなどの落葉広葉樹で、秋から冬には墳丘の地面にたくさんのドングリが散乱しています。近くの 小学校からは低学年の児童がドングリ拾いに訪れます。里山の無い藤井寺の地では、それに代わる貴重な自然の場でもあります。 藤井寺市内には、他にも津堂城山古墳・小室山古墳・野中宮山古墳・鍋塚古墳と、墳丘部に自由に上ることのできる古墳があります。共 通しているのは、周濠部分の全部か半分以上が埋まって跡地になっていること、全域または大部分が公有地化されていることです。津堂城 山古墳と小室山古墳は、全体が古墳公園として整備が進められており、市民の良き憩いの場にもなっています。大鳥塚古墳は以前は民有地 だったので、外周部分に民家の施設が並んでいました(写真④⑤)。近年に公有地化が進められ、現在は史跡指定区域と外周部分のすべてが 市有地になっています。 写真③についてついでに紹介すると、大鳥塚古墳のすぐ南には誉田丸山古墳があり、さらにその南には全国で2番目の大きさである誉田 御廟山古墳があります。北側には高速道路の西名阪自動車道が通っていますが、その高架の下からは赤面山(せきめんやま)古墳が半分見えていま す。古墳を保護するために高架の橋脚を1本減らし、側道を屈曲させていることで知られています。 |

||

| 後円部の方が大きい前方後円墳 大鳥塚古墳の特徴としては、まず前方部と後円部の大きさが挙げられます。後円部の直径が前方 部幅の約1.45倍と、かなり後円部の方が大きいのです。この類例は中・小型の前方後円墳にはい くつかありますが、大型前方後円墳では津堂城山古墳ぐらいです。また、後円部は3段築成、前方 部は2段築成で、後円部が前方部の倍ぐらいの高さになっています。くびれ部の両側には造り出し が認められます。 現在では形状は失われていますが、墳丘の周囲には幅の狭い周濠が馬蹄形にめぐっていました。 濠内の堆積状況から、周濠は水のない空堀だったとみられています。墳丘には河原石を用いた葺石 (ふきいし)が施されていました。 出土品としては、上の要目表のものが挙げられますが、明治時代には後円部中央のくぼみが開い ていたようで、そこからは木棺を覆う粘土や鉄製武器、農工具が確認できたと伝えられています。 周辺に板石(いたいし)が散布していないことや明治時代の見聞より、内部は、木棺を粘土で覆った粘 土槨(ねんどかく)であると推定されています。 古墳の配置などから、大鳥塚古墳に葬られている首長と誉田御廟山古墳(応神天皇陵)に葬られて いる大王とは、深い関わりがあると推測されますが、埴輪などの出土品の特徴から、大鳥塚古墳は 誉田御廟山古墳より古い4世紀末に造営されたと考えられています。 「大鳥」の由来は? 「広報ふじいでら」(藤井寺市発行)2023年2月号掲載『ふじいでら歴史紀行 193』の記事「古市 古墳群の動物を冠する古墳 2大鳥塚古墳」の中で、「大鳥塚古墳」の「大鳥」について次のよう |

|

|

| ③ 真上から見る大鳥塚古墳 〔GoogleEarth 2025(令和7)年4月9日〕より 色補正・文字入れ等一部を加工 |

||

| なことが書かれていました。『大鳥は、主にコウノトリのことを言いますが、ツル、ハクチョウの大型の鳥のことでもあり、大鳥塚古墳が、 日本武尊(やまとたけるのみこと)の白鳥陵のことではないかという説もあります。なお、堺市の式内社で和泉国一宮である大鳥大社も日本武尊を祀っ ています。 また、オオトリは想像上の霊鳥で、雄を鳳(ほう)、雌を凰(おう)といい、両方で鳳凰(ほうおう)とよびます。』『大鳥塚古墳の名前の由来 については、定かではありませんが、大きな鳥からくるのか日本武尊からくるのか、かねてからこのように呼ばれていたようです。』 大鳥塚古墳から南へ1.6kmの所に、現在「日本武尊白鳥陵」に治定されている前の山古墳(羽曳野市)があります。白鳥陵に治定された 根拠もあれこれ挙げられていますが、そもそも、日本武尊そのものが伝説上の存在であるというのがほぼ定説なので、大鳥塚古墳と日本武 尊の関わりは薄いのではないかと思います。 |

||

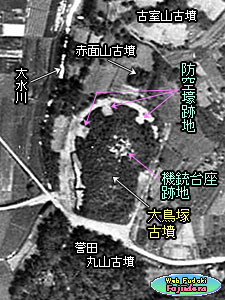

| 公有地化以前の大鳥塚古墳 現在では全域が市有地となっている大鳥塚古墳です が、近年までは民有地であったので、既述の通り西側 周濠跡地には民家施設が並んでいました。写真④⑤で その様子が見られます。 写真④は半世紀ほど前の様子です。古墳の周囲には まだ多くの田畑が存在していました。1月という冬場 の撮影ですが、墳丘にはかなり多くの樹木が見られま す。この頃は常緑樹が現在よりも多かったことがわか ります。この後、この地域も宅地化が進み、農地は大 幅に減少しました。 写真⑤は、その10年後ぐらいの撮影と思われる様子 です。9月の撮影で、古墳全体がこんもりと繁った森 となっています。総じて、現在よりも樹木数が多かっ たと見えます。比較的成長の早い広葉樹が多いことも 森の繁り方を早めたことでしょう。これらの樹木は、 古墳の公有地化後、状態整備される中で随時間引かれ |

|

|

||

| ⑤ 俯瞰した大鳥塚古墳(西より) 1985年頃か 藤井寺市サイト-世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」 -『大鳥塚古墳』(2016年9月2日掲載)より |

||||

| ④ 50年前の大鳥塚古墳 〔1975(昭和50)年1月24日 国土地理 院〕より 文字入れ等一部を加工 |

公有地化する以前、西側周濠跡地に民家施設の並ん でいる様子がわかる。東側周濠跡地は住宅建設に伴っ て道路となっている。 |

|||

| てきたものと思われます。同じ冬場の様子でも、写真③と写真④ではかなり違いがあるようです。上の写真①②からも樹木の減少した様子 が見て取れます。実際、墳丘に上って見ると、かなり大きな切り株があちこちに見られます。成長しすぎた大木が間引かれたものでしょう。 台風などで大木が根こそぎ倒れた場合など、墳丘そのものを損壊させるおそれがあります。また、折れたり枝が飛んだりすれば周辺の民家 に害を与えることになります。 写真⑤では、西側周濠跡地にある民家施設の様子がよくわかります。この場所は現在は写真①②③でわかるように、広い通路のようにき れいに整地されています。きれい過ぎて周濠跡だとは見えない感じすらします。実は、この場所は、民家施設が造られる以前からきれいな 平地に整地されていたと思われます。そもそも、古墳の周濠跡をわざわざ整地する必要はないはずで、何らかの目的があって整地されたと しか思えません。現在は住宅が建つ西側の隣接地と共に整地されていたと見られます。さらに、北側の後円部外周の周濠跡もきれいな平地 になっており(写真③)、これも同じ時に整地されたと思われます(この件後述)。 |

||||

| 戦争遺跡が残る大鳥塚古墳-防空壕遺構 まずは大鳥塚古墳で見える遺構を紹介します。古代豪族の墓である大鳥塚古墳は太平洋戦争末 期に地域の防空体制に組み込まれ、現代では文化財である墳丘に改変を加えられた過去を持って います。その痕跡は、今でも私たちの眼で確かめることができます。 かつて、中世から近世にかけて戦が頻発した時代、手頃な低山として古墳が平山城に利用され たことはよく知られています。古市古墳群でも、津堂城山古墳・岡ミサンザイ古墳(仲哀天皇陵)・ 高屋築山古墳(安閑天皇陵)などが代表例として知られます。それから数百年も経った20世紀の世 の中で再び古墳が戦争に利用されようとは、昔のいくさびともびっくりでしょう。 それは太平洋戦争も終盤に近い時期のことでした。当時の道明寺村古室地区にあった大鳥塚古 墳の墳丘の一部を掘り取ってU字形のくぼ地を造り、覆いの無い防空壕にしたようです。詳しい 記録は残っていないのではっきりしませんが、機材などを収蔵する倉庫を置いたのではないかと 考えられています。上を覆う物の無い形状なので「防空壕」よりも「掩体壕(えんたいごう)」と言った 方が良いかも知れません。掩体壕でも覆いの無い無蓋(むがい)掩体壕と言われるものになります。こ の場合の掩体壕の役目は、近くに爆弾や砲弾が落ちた時に爆風や破片から壕内の物を守ることに あります。上に覆いのある構造の壕は、上空からの攻撃からも守ることができ、壕内の物を隠す こともできます。無蓋掩体壕は覆いで隠すことはできないので偽装用のネットなどを被せて目立 たないようにしました。 戦闘機を隠していた? 大鳥塚古墳の防空壕(掩体壕)は戦闘機を待避させた駐機場だったとする説もあるようですが、 現在見られる遺構を前提として考えるとその可能性は低そうです。現地を見ればわかりますが、 |

|

|

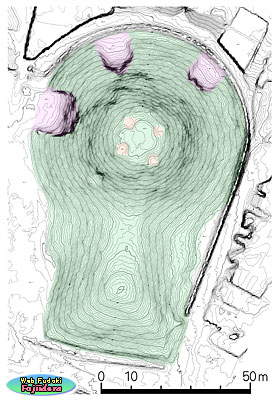

| ⑥ 大鳥塚古墳のレーザー測量図 ■ 防空壕遺構 ● 機銃台座遺構 |

||

| 防空壕の遺構は戦闘機を入れるほどの幅はありません。年数が経っていて多少の崩落があるとし ても、もともとの幅や奥行きがそんなにはありません。他府県で戦闘機用の無蓋掩体壕が残って いますが、U字形の土塁で囲まれていて、内側の幅は20m程度、狭くても十数mはあります。大 鳥塚古墳ではとてもその幅はありません。 |

『小室山・大鳥塚古墳 附章 狼塚古墳』 -古市古墳群の調査研究報告Ⅳ- (藤井寺市文化財報告第41集 2017年)より レーザー測量図に着色加工、スケール追加。 |

|

| ⑥図は現在の大鳥塚古墳古墳のレーザー測量図ですが、遺構の形がはっきりと表れています。西・北・東の3ヵ所あり、西の遺構は少し 大きくなっています。これは、戦後ここに民家施設を造るために幅を拡張したからだそうですが、これでもまだ戦闘機は無理です。 さらに、戦闘機掩体壕の可能性が低い理由として、搬送経路の問題があります。この場所は戦闘機を運んで来るには不利であることが挙 げられます。飛行場(後述)からは直線距離でも4km以上離れており、搬送に使用する予備滑走路(後述)の府道からも700m離れています。 しかも、大鳥塚古墳のすぐ西側は誉田断層の地形による坂道になっています。戦闘機を運んできて駐機・隠匿しておくには必ずしも条件が 良いとは言いにくい場所です。実際、旧藤井寺町では、他の場所数ヵ所に駐機場が設けられていました(後述)。 掩体壕造りに向いていた?-古墳の利用 一方、前項とは別の視点から考えてみると、戦闘機掩体壕の可能性も捨てきれないことが指摘できます。現在の遺構の規模では戦闘機の 駐機は無理だったとしても、単なる機材倉庫を設置するのに、わざわざ古墳を掘って掩体壕の構造を造る必要があったのか、と私には疑問 でした。土塁で囲んだように掩体壕を造ったのは、①掩体壕に収用するものを防護する必要があった、または逆に②掩体壕の周囲を防護す る必要があったから、ではないかと推測してみました。私の単なる個人的推測ですが、参考までに述べておきます。 ①は、やはりここに戦闘機掩体壕を造ろうとしていたのではないか、という推測です。ただし、壕部分の掘り取り作業はまだ途中であっ て、完成前に敗戦となってしまった、と考えられないかというものです。後述しますが、ずっと西の方から続いている大鳥塚古墳の前の道 路(御陵参拝道と呼ばれた)には、府道に近い所で路上に数機の飛行機が駐機されていたという証言があります。道路に駐機したままでは、 この道路を使った輸送そのものができなくなります。これでは大鳥塚古墳に倉庫を置いても何にもなりません。道路に駐機したのは一時的 なもので、大鳥塚古墳の掩体壕が完成するまでの暫定的な措置ではなかったか、そう考えると戦闘機掩体壕の可能性も捨て切れません。周 濠跡を整地した搬出入路が幅広く造られているのも、戦闘機を搬出入するためだったとすれば、理屈は合っています。 ②は、倉庫の収蔵品が飛行機部品や機材の外に危険物が置かれていたのではないか、という推測です。後述しますが、戦争末期には近く の府道が滑走路に使えるように改造され、周辺の数ヵ所に戦闘機が駐機されました(後述)。本土防衛の航空決戦では、これらの滑走路から 特攻機を発進させることをも想定していたのです。それらの飛行機に補給する燃料が必要です。特攻機として発進させるのなら搭載する爆 弾も必要です。しかし、それらを戦闘機の近くに貯蔵しておくのは一緒に攻撃目標にされるので危険です。少し離れた目立ちにくい場所が 求められたのではないでしょうか。この場合、万が一攻撃されたり事故が起きたりして火災・爆発などの事態になっても、他の倉庫や周辺 に影響させない防護構造が必要だったと思います。 ①にしても②の場合でも、墳丘を掘るだけで掩体構造ができる古墳の利用は、事を急いでいる状況の中では打って付けだったと思われま す。掘り取った土で周濠跡を整地し、搬入路の造成が簡単にできます。もし畑などの平地に掩体壕を造ろうとすれば、土塁を築くために大 量の土を他所から運んで来る必要があります。時間も人手も掛かります。 |

||

| 後円部頂の遺構 戦闘機駐機場説が語られる時に取り上げられるのが後円部 頂にある遺構です。⑥図で後円部頂に4つの小さい円●があ りますが、ここに設置されていた対空機関砲(または機銃)の 台座の跡だと言われています。現在も直径3mほどの浅いく ぼみが、ボタンの四つ穴のように方形に並んで存在します。 ⑦図は大鳥塚古墳がまだ民有地だった頃の等高線図です。 写真⑤の頃と思われ、西側の周濠跡地に民家施設の建物が描 き込まれています。この等高線図の後円部頂を見ると、4つ の円形遺構の場所には何か構造物のような形が表示されてい ます。この表示は国土地理院の地図記号では「陸部の地形」 の「凹地(おうち・くぼち)」です。この頃はくぼ地の形状がまだはっ きりしていたのでこの記号で表示されたものと思われます。 ここに対空機関砲を設置して守ろうとしたのは、掩体壕に 戦闘機を置いていたからではないか、という考えから駐機場 の掩体壕だったという見方が生まれたのではないでしょうか。 この遺構については、高射砲の説もありますが、くぼみの 跡と高射砲の砲座の基礎とは大きさや形が合いません。また、 小型古墳の盛り土をしただけの墳丘の上に、重量のある大型 の高射砲を設置するということ自体が考えにくいことです。 低空からの艦載機の攻撃に対抗するためには、小回りがきい て連射能力の高い機銃が有効だったのではないでしょうか。 いずれにしても、機関砲や機銃で何を守ろうとしていたの か、そこが知りたいところです。 |

|

|

||

| ⑦ 大鳥塚古墳の等高線図 ■ 防空壕遺構 ● 機銃台座遺構 □ 墳丘及び周濠の復元ライン 『小室山・大鳥塚古墳 附章 狼塚古墳』 -古市古墳群の調査研究報告Ⅳ-より 25cm間隔等高線図に着色加工し、復元ライン とスケールを追加。 |

⑧ 戦後間もなくの大鳥塚古墳 の様子 〔米軍撮影 1946(昭和21)年 6月6日 国土地理院〕より 写真⑬の部分を拡大したもの 文字入れ等一部加工 |

|

|

|

| ⑨ 大鳥塚古墳の西側防空壕の遺構(西より) 遺構はかなり埋まっている。 2023(令和5)年2月 |

⑩ 後円部頂に残るく北東のぼみ(西より) 現在のくぼみはごく浅い。 2023(令和5)年2月 |

| 一方、駐機場所でないとすれば、この遺構は果たして機関砲や機銃の台座であったのだろうか、という疑問もあります。倉庫などの防空 壕を守るためにここに機関砲などを配置したのだろうかと疑問です。予備滑走路を守るためとすれば離れすぎています。或いは、機関砲な どと違う別の設備の基礎の跡かも知れません。しかし、防空監視所を置くには墳丘は低すぎます。電波塔など高さのあるものを建てるには 地盤が弱すぎます。何が設置されていたのかは想像するしかありませんが、もう少し詳しく知りたいところです。 上段の写真④⑤のところで、西側周濠跡地と北側後円部外周の周濠跡がきれいな平地になっていることに触れましたが、この部分は公有 地化されてからさらに整備の進んだ様子が写真①②③でわかります。さかのぼって防空壕があった頃の様子を写真⑧で見ると、後円部外周 の部分がきれいに整地されているのがわかります。白く写っているので、整地されてからそんなに長くは経っていないように見えます。 ここに造られた防空壕へ物資を搬出入するための通路ですが、この通路造成が防空壕のためだったのは、北東から東にかけては何もされ ていないことからもわかります。この通路はトラックが通る以上の規模で整地されていますが、これを見ると、やはり戦闘機を運び入れる つもりだったのかも、と思いたくなってきます。 |

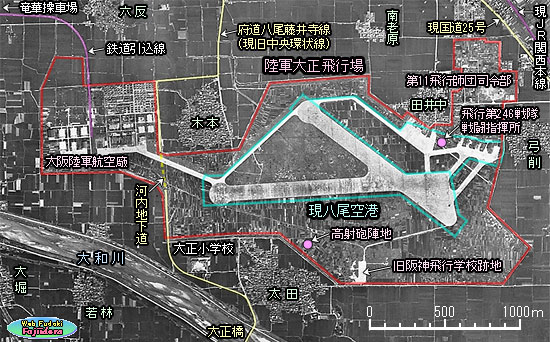

| ことの始まりは陸軍の飛行場 大鳥塚古墳に防空壕が造られることになった元々の始まりは、当時の大正村(現八尾市)に陸軍の飛行場ができたことでした。現在の「八 尾空港」のもととなった飛行場ですが、藤井寺市域とは大和川を挟んですぐ近くです。藤井寺市全体の空中写真を見ると大和川の北に小型 の空港があります。北に隣接の八尾市に所在する「八尾空港」で、国土交通省が管理する小型飛行機・ヘリコプター専用の空港です。この 八尾空港の歴史をたどっていくと、陸軍の飛行場であったことが周辺地域に様々な影響を与えていたことが浮かび上がってきます。藤井寺 市域の他の戦争遺跡にも関わるので、少し長くなりますが八尾空港のことを紹介しておきます。 民間飛行学校から「陸軍大正飛行場」へ-八尾空港の歴史 八尾空港の始まりは民間飛行学校の飛行場でした。1938(昭和13)年6月(開校年については異説あり)に開校した「阪神飛行学校」で、陸 軍第4師団(大阪)と新聞社の後援を得て民間人や民間企業から資金を集め設立されました。わずか2年後の1940(昭和15)年8月、飛行場・ 校舎などの一切が献納という形で陸軍に譲渡されました。 もともと陸軍には阪神飛行学校を接収・拡張し、防空拠点となる軍専用の高規格な飛行場にする思惑があったようです。拡張事業の資金 は大阪府・大阪市の予算や民間寄付金が大部分で、基本的には税と寄付金で拡張飛行場を造り軍に献納するというものでした。この飛行場 を拡張するために、周辺の約260haもの生産性の高い農耕地が国家総動員法によって強制的に買収されたといいます。学校や墓地の移転も ありましたが、それらは基本的には村の事業とされました。軍主導の国策事業の実態です。昭和16年、用地が数倍に拡張された「陸軍大正 飛行場」が開場しました。名称は飛行場が当時の中河内郡大正村(現八尾市)に存在したことによります。 防衛省防衛研究所戦史史料の『陸軍飛行場要覧(本土)』によれば、大正飛行場の規模は次のようなものでした。 「 主滑走路:延長1710m×幅80m 副滑走路:延長1300m×幅80m 表層一部コンクリート 」 という、当時の国内で最大規模かつ高規格な滑走路を備える軍用飛行場となりました。隣接地には「大阪陸軍航空廠(しょう)」が併設され、さ らに昭和19年10月には航空廠の一部を分離独立させて「大阪陸軍航空補給廠」も造られました。「廠」とは、軍が運営する大規模な工場・ 作業場所を意味します。これらの廠への貨物輸送に必要な貨物専用線が関西本線から引かれました(写真⑪)。そして、太平洋戦争の時期に は、近隣地域に飛行機や兵器の部品を製造する軍需工場が多く存在しました。このことが、戦後の高度経済成長期に八尾市に技術力のある 中小工場が多く存在していくことにつながります。 大正飛行場には戦争末期に近い1944(昭和19)年7月、京阪神防空のために編成された陸軍第11飛行師団※の司令部が置かれました。大正飛 行場は、今日私たちが知る八尾空港の位置付けよりもはるかに重要な存在だったのです。 |

| ※ 陸軍第11飛行師団‥‥戦闘部隊は4個飛行戦隊が所属。大正飛行場には飛行第246戦隊が配置された。1個飛行戦隊の基準配備は36機。 飛行場部隊(整備・警備部隊)は6個飛行場大隊が所属。大正飛行場には第246飛行場大隊が配置された。 |

| 村にできた陸軍飛行場 写真⑪は、敗戦から3年後の1948(昭和23)年8月に、当時 日本に占領駐留していた米軍が撮影した大正飛行場周辺の 空中写真です。国土地理院が公開している空中写真の中で は、この場所を撮影したものとしては最も古い1948年のも のです。8月以外の撮影もありますが、写真⑪は8月31日 撮影の数枚の内の2枚を合成したものです。 敗戦から3年経っていますが、戦争末期とほとんど変わ っていないと見てよく、大正飛行場としての様子を知るこ とができます。参考用に現在の八尾空港の大きさなどと比 較できる線画を入れました。 赤線枠の範囲が大正飛行場ですが、周辺域を含む広大な 敷地を確保しているのがわかります。この一帯は水田地帯 で、写真でわかるように古代の条理がそのまま残っている と言ってよい古くからの良質な水田地帯でした。そのよう な多くの農地が国家の軍事政策によって強制収用され軍用 地に転換されていきました。 飛行場ができる前のこの地域は、広々と続く水田地帯の 中に江戸時代からの集落が島のように点在する田園地帯で した。参考までに集落の旧村名を入れておきました。鉄道 周辺以外は明治の初めとほとんど変わっていない、典型的 な農村の風景が見られたのです。そこに飛行場ができ、そ れが軍事施設となって拡大され、この辺りの村々はその後 の歴史に多大な影響を受けることとなりました。 赤線枠の大正飛行場の中には、大阪陸軍航空廠・大阪陸 軍航空補給廠・第11飛行師団司令部・飛行第246戦隊戦闘 指揮所(現存)などの施設が含まれています。主滑走路の南 方には高射砲陣地も築かれていました。写真では、滑走路 の南側には広大な周辺用地が見られます。陸軍は、将来的 には拠点基地としてさらに拡充させていく計画を持ってい たのではないでしょうか。 写真で大和川のすぐ北側に大正小学校が見えますが、こ の学校は飛行場拡大によってこの場所に移転されたもので す。元は北東500mほどの主滑走路南側にありました。 飛行場の地下を通る府道-「河内地下道」 現在府道旧2号旧大阪中央環状線となっている府道八尾 藤井寺線は、もともと大正橋からほぼ真っ直ぐに北へ通じ |

|

|

| ⑪ 戦後の写真で見る陸軍大正飛行場の規模 〔米軍撮影 1948(昭和23)年8月31日 国土地理院〕より 着色・文字入れ等一部加工 現八尾空港の表示範囲には、陸上自衛隊駐屯地や警察・消防等の施設を含む。 |

||

|

||

| ⑫ 現在の八尾空港と周辺の様子 〔GoogleEarth 2020(令和2)年11月24日〕より 赤線枠が国土交通省管理の八尾空港の範囲を表す。自衛隊駐屯地や 広域防災拠点などは別施設になる。 着色・文字入れ等一部加工 |

||

| る道路として開通していました。ところが、陸軍大正飛行場として拡張されるに当たり、現在のルートのように迂回路に変えられました(写 真⑪)。さらに、航空廠などの施設が増設されるため府道と誘導路が交差することとなり、この部分の府道は地下道に変えられました。「河 内地下道」と言い、1943(昭和18)年3月竣工です。戦後も航空廠などの跡地の半分ぐらいは固定翼機の駐機場に使用されたため、依然とし て府道は誘導路の地下を通り続けることとなりました。 1980年代後半になると固定翼機の駐機場が滑走路周辺に移設され、航空廠跡地の空港関連施設は順次廃止となりました。それに先だって 航空廠跡地の南側部分には大阪市営地下鉄(当時)の八尾南駅と八尾車庫が設置されました(写真⑫)。地下鉄谷町線の天王寺駅以南の延伸線 終点駅及び車両基地の用地として跡地が利用されたのです。谷町線延伸線と八尾南駅の開業は1980(昭和55)年11月のことでした。 昭和60年頃には誘導路部分も廃止されて、空港進入道路部分以外は民有地化されましが、河内地下道はしばらくそのまま使用されていま した。その後、地下道を治水対策用の地下貯水池に転用することが計画され、府道の地上化切り替えのための仮設道路が建設されました。 1987(昭和62)年8月、地上化工事が完了して地上の平面道路に変わりました(写真⑫)。 縮小されて「八尾空港」に 大正飛行場は戦後、連合国軍として進駐・占領していた米軍に接収されました。強制収用された農地の一部は返還され、飛行場の規模も 縮小されました。現在の八尾空港の滑走路は1490mと1200mの交差する2本で、大正飛行場の時よりも短くなっています。1952(昭和27) 年に「阪神飛行場」に改称され、民間利用も一部行われました。1954(昭和29)年には米軍の撤収により全面返還され、陸上自衛隊の駐屯地 などにもなります。その後、1956(昭和31)年に「八尾飛行場」に改称、1961(昭和36)年に「第2種空港」に指定され、1967(昭和42)年に「八 尾空港」となりました。現在は、民間航空機のほか、陸上自衛隊や大阪府警察航空隊、大阪市消防局航空隊も使用しており、大阪府中部広 域防災拠点にもなっています。 写真⑫が現在(2020年)の八尾空港と周辺の様子です。比較用に大正飛行場の範囲を示す枠線を入れました。八尾空港と比べて、「陸軍大 正飛行場」がいかに広大な面積を占めていたか、よくわかります。拡張された部分の多くは戦後に返還などで民有地に戻り、再び農地とし て活用されましたが、その後、人口増加と経済高度成長が進行する中で空港周辺も次々と住宅地や工場用地に変わり、すっかり市街化して います。駐機場跡地には、小学校2校、中学校1校、支援学校1校が開校しています。元が国有地だったことで、公共施設に利用しやすい 場所でもあったわけです。飛行場南東部端だった所には私立高校ができています。陸軍第11飛行師団司令部などがあった飛行場の北東部は 大部分が大阪府営八尾志紀住宅となっています。それらの場所に行って見ても、そこがかつて飛行場の一部であったことを感じさせるもの は何もありません。所々に、軍施設などのあったことを記した記念碑がいくつか見られるだけです。 空港施設に隣接して陸上自衛隊八尾駐屯地がありますが、その一角にかつて陸軍飛行第246戦隊の戦闘指揮所だった建物が広報展示室と して現存しています。建物で残っている軍施設はこれだけだと思われます。 もともと水田地帯だった所に造られた飛行場だったので、飛行場の周りにも中にも多くの農地がありました。戦後の写真でも、きれいに 管理された農耕地の様子が写っているので、一定の条件のもとで農耕が認められていたものと思われます。現在も八尾空港敷地に隣接して 農耕地があり、空から見ると空港施設の中に島のように畑が存在している感じに見えます。かつての大正飛行場の中だった部分で、かなり の面積があり作業小屋もたくさん見られます。周辺の農家が耕作されているのだと思います。 |

||

|

| 空襲への対策-攻撃目標となる大正飛行場 太平洋戦争も後半期になると大型爆撃機による日本本土への空襲が行われるようになり、戦争末期に近づくと大阪市内や阪神工業地帯な ど、各地が大きな被害を受けることとなりました。これらは、大型爆撃機の編隊で水平爆撃を行い爆弾や焼夷弾をばらまくものでした。当 初は陸海軍の基地や拠点施設、重要な軍需工場などが攻撃目標でしたが、次第に攻撃が無差別化していきました。いわゆる絨毯(じゅうたん)爆撃 がくくり返されるようになり、多くの民間人犠牲者を出すことになりました。 一方、陸軍施設である大正飛行場も当然攻撃目標となったわけですが、爆撃機による空襲に加えて、本州近海に来襲する米海軍の航空母 艦から発進して来る艦載機による攻撃の恐れもありました。飛行機の生産能力が低下する一方の戦争末期では、保有する戦闘機などを1機 でも多く確保しておくことは極めて重要な課題でした。大正飛行場でもその対策が取られています。 大正飛行場で取られた防空対策とは、単に飛行場を守る警備だけではなく、攻撃目標となる大正飛行場から離れた場所に飛行機や機材を 分散待避させておく、というものです。周辺地域の現藤井寺市・現柏原市・現羽曳野市などに加え、奈良県内の場所も利用されています。 なぜ大鳥古墳が? そのような防空対策の中で実行された一つが大鳥塚古墳の防空壕造成だったのです。なぜ大鳥塚古墳が選ばれたのかを示す資料はありま せんが、一定の推測はできます。倉庫または戦闘機を置く防空壕をなぜ古墳に造ったのか、天皇陵以外にも中小古墳が数あるこの地域で、 大鳥塚古墳を選んだのはなぜか、これらについて考察してみたいと思います。あくまで私の個人的な推測です。 ①古墳の墳丘の利用 結論的に言えば、古墳を利用したのは、それが山だったからです。上で述べたように、ここに防護を必要とするも のを収蔵するとすれば、無蓋掩体壕の構造にしなければなりません。平地に掩体構造を造るためには大量の土を運び入れる必要がある ことはすでに述べました。山なら必要な部分を掘り取るだけで掩体構造を造ることができます。加えて、墳丘には樹木が繁っており、 偽装ネットなどで覆えば、墳丘の樹木と同化したように偽装(カモフラージュ)することもできます。 ②古墳の選択 数ある中小古墳の中で大鳥塚古墳が選ばれた理由はいくつか考えられます。まずは、墳丘の規模が適当であったものと思 われます。高すぎる墳丘は掘り取る土の量が多くなり作業に時間がかかります。次に、周濠に水が無く搬出入用の通路が造りやすいこ とが挙げられます。もともと周濠の幅は墳丘の規模に比べて狭く、整地する手間も少なくて済んだと思われます。また、周囲は農地で 近くに民家や集落は無く、周辺への影響も避けられることが挙げられます。 ③輸送経路の確保 最も大きな理由と考えられるのは、物資・機材なり戦闘機なりを運んでくるための道路との関係です。府道大阪古市 線(現大阪羽曳野線)までは約700mありますが、大鳥塚古墳のすぐ前までは1943(昭和18)年に開通した御陵参拝道がつながっていまし た。農地の中に点在する他の中小古墳よりも輸送の条件はずっと良かったと思われます。 そのほか、大鳥塚古墳は宮内省(当時)から天皇陵の陪塚などの治定を受けておらず、これらの中小古墳の多くは当時は民有地であり、改 変を加える利用もしやすかったものと思われます。 |

| 遺構が伝える歴史の教訓 分散待避させてでも重要物資を守りたいという待避・隠匿施設だったようですが、実際の運用についてもう少し知りたいものです。それ にしても、古墳を掘るまでして利用し、このような施設を造ること自体、もはやまともな戦争遂行能力を欠いていたとしか思えません。戦 争の結果から振り返ってみれば、客観的にはすでに勝敗は決していた戦況下で、せっせと古墳を削り掘る作業を担った人達の労苦がただた だ空しく思われてなりません。古墳に残された壕の跡は、私たちに様々な戦争の姿を想起させる歴史の証言者のようです。 大鳥塚古墳は、1956(昭和31)年9月に藤井寺市域で最も早く国史跡に指定された5基の古墳の内の一つです。津堂城山古墳や国府(こう)遺跡 よりも先に国史跡に指定された文化財です。それだけの価値を認められた文化財なのです。そのような古墳をいとも簡単に削ってしまう行 為は、文化財にとっては破壊でしかありません。戦争が行われている時には、戦争遂行がすべてのことに優先されます。人の命でさえ二の 次にされるのが戦争です。後世の人から見れば「何故?」としか思えないことが、平気で行われたのが“戦争の時代”であったことを、私 たちは忘れてはならないと思います。 防空壕の遺構は、文化財としての古墳にとっては単なる破壊行為の傷跡でしかありません。しかし一方で、戦時下に行われた歴史的事実 を伝え、私たちに大きな教訓を残してくれる貴重な資料でもあります。大鳥塚古墳は国史跡であり世界文化遺産でもありますが、藤井寺市 内では数少ない“見てわかる戦争遺跡”です。この遺構は、敢えてこのまま保存してほしいと思います。消えてしまえば、代わるものはも う二度と見ることができません。古墳には“傷”が残ったままとなりますが、古墳自体が失われるわけではありません。二つの歴史的価値 の共存は可能だと私は思っています。古墳を造ったのも人、傷つけたのも人、それが歴史に人が残した事実なのです。 なお、大鳥塚古墳は国史跡に指定されたことを受けて後に公有地化が進められ、現在は史跡指定範囲と西側・北側の外周部分のすべてが 藤井寺市有地となっています。 |

| 藤井寺に造られた滑走路 大和川の北に陸軍大正飛行場が造られたことはすでに取り上げましたが、 この大正飛行場に関連して、戦争末期には藤井寺町にも滑走路が造られまし た。「えっ、藤井寺に滑走路?」と、たいていの方は驚かれ、また、疑問に 思われたことでしょう。しかも、この滑走路は数年前に開通した府道を利用 して造成されたのです。二度びっくりです。 この滑走路は現在はもちろん残っていませんが、消えていった戦争遺跡と も言えるでしよう。大鳥塚古墳の防空壕に並ぶ歴史として紹介します。 本土防衛の航空決戦に備えて-「予備滑走路」の設置 太平洋戦争末期、本土決戦の準備を進めていた帝国陸軍が1945(昭和20)年 4月8日に発足させた航空総軍は、特攻を主とした航空決戦を準備し、水際で 連合軍の上陸を阻止することを企図していました。その準備の一つが、特攻 用に秘匿飛行場を全国に整備することでした。戦時中に飛行場を造っていた という体験談は各地に残されているようです。しかし、作戦が実行される前 に敗戦を迎え、これら飛行場を使った航空決戦は消滅で終わりました。 藤井寺町の府道古市大阪線(現府道 186号大阪羽曳野線)に造られた滑走路 も、それら秘匿飛行場整備の一環として整備されものと思われます。このよ うな道路の代用滑走路は、「と号飛行場」とか「出発飛行場」と呼称されて いたそうです。近くに駐機させていた戦闘機を特攻に発進させたり、来襲す る敵機の迎撃に発進させたりする目的でした。そのために旧式戦闘機や練習 機さえも備えられていたそうです。 飛行機が待避地からすぐ発進できるようにということで、近くの道路が代 用滑走路に改造されたのですが、その対象となったのが大正飛行場に近くて 4ヵ所の駐機場所にも近い、しかも周囲に建物の無い府道古市大阪線の直線 部分だったのです。もともと、4ヵ所の駐機場所と滑走路の整備はセットで 設定されたものだったのでしょう。大正飛行場の北側、八尾町の府道にも滑 走路が造られました。 こうして府道に造られた滑走路は、基本的には大正飛行場の代用飛行場と いう性格でしたが、大正飛行場の滑走路に被害があった場合などの事態に備 えるという意味では「予備滑走路」とも言えるでしょう。予備滑走路は大正 飛行場の北方と南方で、それぞれ府道を利用して整備されました。北には1 本、南には2本の予備滑走路が造られましたが、その南の2本が現在の府道 186号大阪羽曳野線だったのです。 2本の予備滑走路 実は、府道の予備滑走路に付けられた陸軍の正式名称のわかる資料があり |

koutsu/2)douro/7)fudo186/yobikassoro.jpg) |

|

| ⑬ 戦後間もない写真で見る予備滑走路など戦争遺跡 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月6日 国土地理院〕より ①②③…駐機場所 ●…陸軍航空廠倉庫 着色、文字入れ等、一部加工。 |

||

| ません。藤井寺に造られた2本の滑走路については、取りあえず「藤井寺北予備滑走路」「藤井寺南予備滑走路」としておきます(写真⑪)。 この2本の滑走路は、1945(昭和20)年春頃から府道の改造工事が行われ、7月頃には滑走路に整備されたようです。結果から振り返れば、 8月15日の敗戦までに1ヵ月あるかどうかという時期です。記録がないのではっきりはしませんが、おそらくは藤井寺の予備滑走路が使わ れることはなかったのではないでしょうか。大西氏も、『離着陸の事実を調べているが、未だ目撃したという証言は得られない。』と記さ れています。 整備された府道の滑走路は、幅員11mで、長さは北滑走路が600m、南滑走路が500mでした。写真⑬に該当したであろう部分を着色し て示しています。この写真は、敗戦から1年も経たない時期に米軍が撮影したもので、戦時中とほとんど変わっていない状況を見ることが できます。写真でわかるように府道の周囲はほとんどが農地の広がる地帯で、滑走路として利用するには都合の良い道路でした。大正飛行 場の滑走路からの距離は、北予備滑走路の北端で約2.8km、南予備滑走路の南端で約4.2kmでした。 府道の両側は道路から10mの範囲にある離着陸に支障となる工作物が強制撤去されました。写真を見ると南滑走路の南端が集落に接して いますが、この部分では障害となる住宅の撤去も行われたそうです。江戸時代から続く旧野中村集落の西端部で、現在は国道170号(大阪外 環状線)の野中跨道橋が交差している場所です。また、道路の形状は直線形に改修され、機体重量に耐えられるように路盤の補強工事も行 われたということです。 |

||

koutsu/2)douro/7)fudo186/7903-2023.8.13.jpg) |

koutsu/2)douro/7)fudo186/7511-2023.2.20.jpg) |

|

| ⑭ 北予備滑走路の跡地(南より) 2023(令和5)年8月 この辺りから北の小山交差点付近まで約1kmの 直線が続くが、途中に近鉄線の踏切があり、その 手前までしか予備滑走路は設定できなかった。 |

⑮ 南予備滑走路の跡地(北より) 2023(令和5)年2月 跨道橋下の大きな交差点があるために、今では 途中までしか見通せない。左側歩道の奧辺りから 直線化の改修部分が始まる。 |

| 大正飛行場の滑走路と比べ ると、600と500mの滑走路はいかにも短い と感じます。しかし、当時の戦闘機は500m程度あれば十分に離着陸が可 能だったのです。海軍の艦載機である零式艦上戦闘機(ゼロ戦)などは、航 空母艦の200m程度の飛行甲板を滑走して発艦していたのです(向かい風 も利用されていた)。陸軍機も300m程度で離陸できたようです。 幅員11mというのも狭い滑走路だと感じられますが、これは元の府道の 幅です。現在も同じ道路幅ですが、とても滑走路だったとは見えない幅で す。しかし、これも当時の戦闘機の機体サイズを見ると、十分に滑走が可 能だったようです。戦争末期、大正飛行場配置の飛行第246戦隊に配備さ れていた戦闘機「疾風(はやて四式戦闘機)」の場合、主翼の全幅は11.24m |

koutsu/2)douro/7)fudo186/186-nonaka-s50.jpg) |

koutsu/2)douro/7)fudo186/186-nonaka-s55.jpg) |

|||

koutsu/2)douro/7)fudo186/hayate31504.jpg) |

⑯ 陸軍四式戦闘機「疾風」 1944(昭和19)年4月に制式採 用され、戦争末期の主力戦闘機 となった。 3年前に制式採用さ れた一式戦闘機「隼」に次いで 多くの機体が生産された。 |

⑰ 野中交差点(南より) ⑱ 野中交差点(北より) 1975(昭和50)年頃 1980(昭和55)年1月 ~~~ 昔の野中交差点(府道大阪羽曳野線交点) ~~~ 藤井寺南予備滑走路だった部分。写真⑱の奧の部分辺りが南予備 滑走路の南端になる。左右方向は府道堺羽曳野線。 現在は国道170 号との交差点内に取り込まれていて見ることはできない光景である。 (望遠効果のために遠近感がかなり縮小されて見えている) |

|||

| でした。1代前の制式採用機「飛燕(ひえん 三式戦闘機)」では12.0mです。道路幅よりも少しはみ出す幅ですが、道路の両側10mずつには飛 行障害物はないので、車輪さえ滑走路上を走ることができれば問題はなかったのではないでしょうか。言うなれば、“ギリギリ使用可能な サイズの滑走路”というところでしょうか。 |

|||||

| もう1本の予備滑走路 藤井寺の2本の予備滑走路とは別に、大正飛行場の北方にもう1本の予備滑走路が設置されていました。「八尾予備滑走路」も南北方向 の府道が利用されており、大正飛行場の滑走路からその南端までは約4.5km離れています。現在の府道21号八尾枚方線の宮町3丁目交差 点-山賀1丁目の1000mが該当するようです。1937(昭和12)年に大阪府が建設した府道の南端部分の直線1500mが、当初から滑走路とし て設定されていたとも言われます。飛行場施工の先行試験地だったと言われ、戦争末期にはコンクリートで舗装された滑走路だったそうで す。その性格は軍事国道に準じる指定府県道の内、「飛行道路」と名付けられた破格のものでした。幅員11mは当時の府道の基準だったよ うで、藤井寺予備滑走路と同じです。驚いたことに、戦後も滑走路として指定が継続され、指定解除されたのは1960(昭和35)年のことだっ たそうです。 〔この項、『河内どんこう 79号』(2006年)掲載「戦争遺跡を訪ねて-軍用の予備滑走路であった府道八尾枚方線-」(大西 進)を基に構成。〕 |

|||||

| 発見! 予備滑走路の形を残す場所 藤井寺予備滑走路については、いくつかの資料と⑬のような空中写真があるだけで、 現地に残る遺構は何も無く、跡形なく消えたものと思っていました。ところが、このペ ージを編集している最中に、私にとっては新たな発見がありました。発見と言うより、 はたと気づいた、と言う方が合っています。右の写真⑲の場所がそうです。 これは府道186号の藤ヶ丘2丁目側沿道にある側道の様子です。一般の府道に小さな 分離帯歩道をはさんで側道がある構造、何だか変だとは思いませんか。しかも、この側 道は府道の車線とは平行になっておらず、写真手前側から入ると50m先で府道に出ます。 まるで府道の補助道路のような存在です。私はこの地域を校区とする小学校に勤務して いたので、在勤中の14年間、毎朝ここを車で通って出勤していました。信号待ちでこの 横に止まるたびに「この道はいったい何なのだろう? 何のためにこの部分だけこんな 造りになっているのだろう?」と、いつも疑問に思っていました。 |

koutsu/2)douro/7)fudo186/7884-2023.8.13.jpg) |

|

| ⑲ 府道186号の側道(北より) 2023(令和5)年8月 藤ヶ丘2丁目側の沿道。藤ヶ丘上りバス停の向 かい側。分離帯歩道は南へ行くにつれて細くなる。 |

||

| 疑問だったのは、この側道と分離帯の部分の有用性があるとは思えない形です。まるで細長いくさびのような形で、何かに使えそうな土 地とは思えなかったのです。つまり、必要性があって造られたとは到底思われないものでした。現在の府道の状態になる以前に何らかの変 化を経た結果、このような形の土地が生まれたのではないかと推測していました。小さな疑問だったので、管理当局に尋ねたり誰かに聞い たりすることもなく、私は退職しました。そして、その先を深く考えたり調べたりすることもなく時が過ぎていました。 最近になってから「府道大阪羽曳野線」のページを編集しようと、資料や空中写真・地図などを再点検したり、現地確認に出かけたりし ました。そんな中で、あるふとした瞬間に二つの事柄が結びついたのです。藤井寺予備滑走路についてはその数年前に知ったのですが、既 述したように予備滑走路の整備では「道路の形状が直線形に改修された」ことも資料で知りました。写真や地図を見て「何処をどう直線に 改修したのだろう?」とは思いましたが、深く考えることもなく、直線化された姿が今の府道186号だと思い込んでしまいました。 そんな編集作業の中、写真⑬の中に藤井寺予備滑走路を復元して示そうと作図していて、南予備滑走路の線引きに困りました。写真で見 える通り、南予備滑走路の北端も南端も府道はカーブしており、どうしても直線の500mが取れないのです。 |

||

| 直線を北側へ寄せて重ねた時、アッと思いました。「この場所はあれだっ!」 この時、写真⑲の様子と結びついたのです。「直線に改修」とはここのことだっ たのではないか。戦後元々の府道の形状に復元後、滑走路用に拡張した部分にこ の側道を設けたのではないか。すぐにいくつもの地図や写真で確かめました。 写真⑬でわかるように、南予備滑走路となる府道は北端部分がわずかに西側へ カーブしています。南端部分も写真範囲の下では東へカーブします。ギリギリで 500mの直線を確保するためには、どちらかのカーブ部分を直線にする必要があ ったわけです。南端部分は旧野中村の集落に接しており、周囲が農地だけの北端 部分を直線化する方がしやすかったはずです。 地図に見る予備滑走路の痕跡 右の⑳図は、藤井寺市作成の『藤井寺市現況図』(2020年3月作成)に着色加工を 施したものです。ピンク色の部分が写真⑲の側道の部分です。府道の南側の直線 部分から北方へラインを延長すると、見事に側道の東側境界線に一致しました。 やはり、この部分が「直線に改修」した場所だったのです。『藤井寺市現況図』 の1/1000原図で計測してみると、直線化されたと見られる部分は約115mでした。 500m滑走路の23%に相当します。 戦時中に、予備滑走路整備のために拡張用地として大阪府が買収して滑走路に したものと思われます。戦後、府道を元の形状に整備し直した後、不要となった 拡張部分が取り残される形となり、公有地のまま維持されて、後に現在のような 側道の形状に整備されものと思われます。大阪府としては不要になった土地のは ずですが、元の地権者から買い戻しの申し出が無かったのか、或いは戦後の経済 的混乱の中でそれどころではなかったのか、結局そのままになったようです。ま た、原状回復で農地に戻すには困難もあったと推測されます。大阪羽曳野線の東 側沿いには元々水路がありましたが、直線化に合わせてこの部分は水路が移設さ |

koutsu/2)douro/7)fudo186/m-yobikassoro.png) |

koutsu/2)douro/7)fudo186/yobikassoro-s36.5.30.jpg) |

||

| ⑳ 予備滑走路のために直線化さ れた府道の跡 『藤井寺市現況図』(2020年3月作成 藤井寺市サイト)より |

21)滑走路延長の 痕跡 〔1961(昭和36)年5月 30日 国土地理院〕より |

|||

| 切り出しの上、着色・文字入れ等、一部を加工。 | ||||

| れており、これを再度元どおりに復元するには費用が掛かり過ぎたと思われます。現在、水路はほとんどが暗渠(あんきょ)化されていますが、 直線化の位置のままです。結局、農地に復元する方策は放棄されたようです。 写真⑬では小さくてよくわかりませんが、写真21)では直線化された形状の跡を見ることができます。1961(昭和36)年に撮影されたもので すが、隣の農地との境界に直線延長の跡をはっきりと見て取れます。この頃は府道の両側はまだほとんどが農地で、北の方に昭和30年代に なって開発された藤ヶ丘住宅地がやっとできたところです。 取り残された拡張部分は、その形状から店舗などの施設に利用するすべは無く、せいぜい植栽して緑地にするぐらいしか用途はありませ ん。しかし、そうすると、隣接している民有地はせっかく府道に面しているのに府道への出入りができなくなります。そんなことなどを考 慮した結果、現在のような側道を設ける構造になったのではないでしょうか。現在の側道と分離帯の形状になった時期はよくわかりません。 昭和50年頃の空中写真で見ると、まだ側道の形状ではありません。昭和63年発行の住宅地図では側道と分離帯の形になっています。幹線道 路の車線そのものではないので、改修は長らく後回しにされてきたのでしょう。 長年の疑問がやっと解明でき、何かホッとした気分です。と同時に、戦争遺跡とも言える予備滑走路の痕跡に気づくことができ、大いに 役立つ材料が手に入ったことを喜んでいます。もっとも、地元の人々は、こんなことはとっくの昔からご存知なのかも知れません。ただ、 写真でわかるように予備滑走路建設当時も戦後すぐの頃も、府道の周りは田畑ばかりで住居は無く、状況の変化を間近で見ていて記憶して いた人は多くはないと思われます。意外と知られていない戦争遺跡の痕跡ではないでしょうか。 この側道と分離帯は、あっても無くてもいいような中途半端な存在ですが、その過去をたどってみると、これはこれで貴重な戦争遺跡の 痕跡であるとわかりました。存在が続いても特に害は無さそうなので、この形状は維持し続けてほしいと思っています。 |

||||

| 藤井寺町にあった駐機場所と器材倉庫 『日常と地域の戦争遺跡』によれば、予備滑走路周辺では4ヵ所に数機ずつの飛行機が駐機されていたそうです。機材倉庫の設置も行わ れ、臨時の機体整備工場の設置も計画されたようです。大西氏が収集された資料や証言でわかったことです。『日常と地域の戦争遺跡』の 中で提示された内容をもとにまとめてみました。 写真⑬の範囲では①②③が予備滑走路周辺に設けられた駐機場所です。●の→が指す場所は陸軍航空廠が設置していた倉庫です。 |

| 該 当 場 所 | 施設の設置状況や内容 | |||||||

| ①旧藤井寺地区 (現御舟町) |

当時国民学校生(小学生)だった人の証言によれば、現在は御舟町となっている旧藤井寺地区には、簡易な造 りの小屋が5か所あり、中にぼろの練習機が隠されていたそうです。連日艦載機が来襲していた頃なのに番兵 もおらず、子供が近付けたということです。 当時は農地ばかりの場所でしたが、現在は住宅街や中学校・高校の敷地となっています。 |

|||||||

| ②旧野中地区 (現藤ヶ丘1・2丁目) |

現在の藤ヶ丘1丁目と2丁目の間を通る道は、昭和18(1943)年に開通しており「御陵参拝道」と呼んだそう です。この道が現府道186号と交差する交差点から東に100mの地点に、新鋭の戦闘機を含む4,5機が常在 していたそうです。ここには軍人2,3人と整備の軍属10数人がいて、近くの寺や幼稚園に宿泊して通ってい たといいます。しかし、格段の建物があるでもなく、野外で整備作業をしていたそうです。つまり、路上の駐 機場だったわけです。飛行機にはテント状のものに偽装網がかぶせてあったそうです。その飛行機は大正飛行 場から4.4kmを「だるま」という4輪の台車に載せて運んできたようです。 この駐機場所から御陵参拝道を西方に1km近く進んだ位置(現羽曳野市野々上2丁目)には、小型機用の本格 的な整備工場の新設が計画されていたそうです(後述)。東に進むと大鳥塚古墳の前に至ります。 |

|||||||

| ③墓山古墳 (現羽曳野市白鳥) |

南予備滑走路の南端から南東に直線距離で約300mの所、現在の野中3丁目に隣接して墓山古墳(現羽曳野市 白鳥)があります。この大型前方後円墳の西側周濠にも駐機場があったといいます。軍用機の数機が偽装網で覆 い隠されていたそうです。ここでは常在はしないものの、整備と修理に兵員が巡回していたそうです。予備滑 走路のある府道と周濠の間は200mほどありますが、戦時中は幅10mの仮進入路が造られていました。 墓山古墳の西側周濠部分は空堀になっていたので、くぼ地状の地形が掩体壕のように利用されたものと思わ れます。周濠から50mほど離れて浄元寺山古墳がありますが、ここの墳頂に高射機関砲が設置されていたとい う証言があります。しかし、これについては疑問もあります。写真⑬と同時の空中写真では、墳頂部も樹木で 覆われていて、1年足らず前まで高射機関砲が設置されていた場所とは認めにくい状況です。 |

|||||||

| ④旧野中地区 (現青山2丁目) |

この場所は写真の範囲外です。南予備滑走路の南端から府道を南に300mほど行くと、府道の西側に接して 青山古墳があります。古墳の周りは農地が広がる場所でしたが、現在はすべて住宅街になっています。 現在の青山2丁目の農地のくぼ地に数機が駐機されていたそうです。『日常と地域の戦争遺跡』にある「藤 井寺予備滑走路位置図」を見ると、駐機場所は青山古墳の南方100mほどの位置と思われます。南予備滑走路 までは約500mです。二人の証言者によれば、旧式のぼろぼろの飛行機で、巡回の兵員は見かけず、特にに隠 すとも感じなかったそうです。 |

|||||||

| ●藤井寺整備工場 (陸軍航空廠倉庫) (現藤井寺4丁目) |

|

|||||||

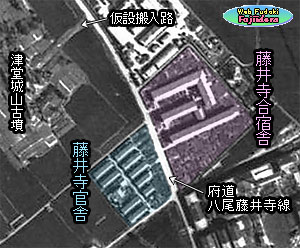

| ①~④とは別に、予備滑走路から離れている駐機場もあったそうです。予備滑走路が造成された府 道古市大阪線(現大阪羽曳野線・旧中央環状線)を北へ進んで行くと、大和川の少し南側で津堂城山古墳 に接します。この古墳の周濠も軍用機の駐機場所として利用されたそうです。広い周濠跡は一部が池 となっていましたが、多くは田畑に利用されていました。この駐機場は予備滑走路との関連で設定さ れたものではなく、軍用機を大正飛行場から待避させることが目的だと思われます。ここから大正飛 行場までは約2kmで、藤井寺町内では大正飛行場に最も近い駐機場所でした。 写真23)は写真⑬や22)と同じ1946(昭和21)年に撮影された津堂城山古墳の空中写真です。府道古市 大阪線(現府道旧2号)と墳丘跡地との間に、府道よりも幅の広い通路が造られています。敗戦から1 年近く経ってはいますが、白っぽいことから比較的新しい造成であることがわかります。この場所は 以前から水田として耕作されていて、通路のようなものはありませんでした。駐機場を設定するため に造られた仮設搬入路だと思われます。 |

|

|

| 23) 津堂城山古墳の仮設搬入路 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月6日 国土地理院〕より 文字入れ加工 |

||

| この搬入路から進入した所には、30m×50m程度と見られる整地された地面があるようです。これが駐機場所だったのでしょうか。ここ の水田は現在は市有地の公園で「小山花菖蒲園」となっていますが、その中央部には仮設搬入路の名残と思われる通路があります。 |

||

| 軍事拠点にされた野球場 戦時下では必要とあれば、あらゆる物や施設、人材が戦争遂行のために接収・動員されました。娯楽施設も例外ではありません。と言う よりも、戦いには不要なものということで、真っ先に撤去・供出や転用の標的にされました。生駒山上遊園地の飛行塔が、海軍の防空監視 所に転用されたことで金属供出を免れたのは有名な話です。おかげで近鉄の生駒ケーブルも休止や撤去にならずに済みました。 藤井寺の地でも大きな施設が軍事拠点として転用されました。今では姿を消した「藤井寺球場」です。アマチュア野球の大会や職業野球 が次々と中止されていく中、球場の役割が変えられました。『日常と地域の戦争遺跡』では貴重な証言が紹介されています。 |

||

| 藤井寺球場は1942(昭和17)年以降、所有する大阪鉄道(現・近鉄)から大阪市が30年間無 償で借り上げ、青年学校や校外学習、体育行事などに使用していました。戦局が悪化した 1943(昭和18)年3月にはスタンド上の大鉄傘が鉄材として解体供出され、後は軍の意のまま に使用されることになったようです。 『藤井寺市史』では、コンクリート製スタンドの床下内部は格好の軍の兵糧庫となった と記されています。証言によれば、大阪陸軍糧秣支廠(所在地・大阪市港区天保山)の仮倉 庫と言われます。球場の近くに住んでいた証言者は、13才の時に軍が球場内にドンゴロス (麻袋)に入れた物を大量に運び込んでいたのを見たそうです。コンクリート製の頑丈で大 きな建物が空襲から守られる倉庫として利用されたことがわかります。 証言によれば、球場内には3門の高射砲が南方向に向けて並んでいたそうです。また、 球場敷地内には防空監視の要員を養成する青年学校の訓練所がありました。外野席の土を 運んで造った高さ5mの築山の上に、鉄道枕木で建てた立派な観測小屋があったそうです。 写真 24)は敗戦から10ヵ月後に撮影された藤井寺球場の空中写真ですが、外野席の形状 が崩れており、外野部分には植物が茂っている様子が見られます。作物栽培の畑にされて いたそうです。内野部分は地面が見えますが、軍事訓練場として残されていたものと思わ れます。大鉄傘が解体撤去されたスタンドには、大きな戦時迷彩の塗装がまだ残っていま す。増えてきた空襲に対する対策ですが、ここが守るべき重要な軍事施設となっていたこ とを示しています。 |

kintetsu/fujiidera-kyujo/image-sora/sora-s21.6.6.jpg) |

|

| 24) 戦時の姿を残す藤井寺球場 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月6日 国土地理院〕より 鉄傘の無くなったスタンドには大きな戦時迷 彩が施されたままである。 文字入れ加工 |

||

| 臨時放送局にもなった藤井寺球場 藤井寺球場が軍事利用されたのは、物資倉庫や兵器設置だけではありませんでした。少し意外な利用が証言によってわかりました。 連合軍の日本向け宣伝放送を妨害するための「ジャミング(雑音)放送」が、戦時中の藤井寺球場から発信されていたといいます。戦争末 期の1944(昭和19)12月から終戦までの間、連合軍に占領されたサイパン島から日本向けに放送された中波の周波数と同じ周波数の電波を出 して混信させたり、不快な雑音障害を起こしたりして、日本人にわざと聞かせないようにしていたそうです。これは防圧雑音放送と言い、 大本営の命令で行われました。発信した局の一つが大阪中央放送局(現NHK大阪放送局)の臨時放送局として藤井寺球場内に設けられた送信 所だったのです。当時この様子を見ていた近くの国民学校生だった証言者によれば、球場のそばに東西に50m離れて、高さ数10mに達す る2本の木柱が建てられ、その間に張ったアンテナ線の真ん中から支線がとられて球場建物の内部に導かれ、中の発信機器に結んでいたそ うです。木柱の異様な高さが強く印象に残っているといいます。この木柱は敗戦後すぐに撤去され、放送設備も取り除かれたそうです。 |

||

| 配置された駐留部隊-小学校校舎を使用 戦争末期に近づくと藤井寺町内にも警備などを任務とする部隊が配置されました。『日常と地域の戦争遺跡』によれば、地理的に大正飛 行場の補完的役割を担っていた藤井寺地域には、警備と治安対策と飛行場の空襲後復旧と整備を目的とする特設の工兵隊があったそうです。 この拠点が藤井寺国民学校(現藤井寺小学校)でした。1944(昭和19)年1月から、大阪師管区司令部の配下で本部を八尾中学校(現府立八尾高 校)に置く第115特設警備工兵隊の藤井寺分屯隊が駐留していました。実際の活動内容は大西氏の調査でも不明のようですが、上で紹介した 駐機場所や予備滑走路、整備工場の設置との関係は想像に難くありません。 これら部隊駐屯については、『藤井寺市史第2巻 通史編三 近現代』では上記の分屯隊とは別の部隊配置も記しています。引用です。 『一方、「本土決戦」に備えて、昭和20年3月に大阪地区特設警備隊が設置されて、在郷軍人のほとんどが防衛招集された。そして第34特 設警備隊(中部第13423部隊450人)第2中隊(本部・古市国民学校(現古市小学校) 150人)第3小隊30人が国分村・道明寺村を、第4小隊20 人が藤井寺町・高鷲村をその区域にして配置された。』 藤井寺市域では、部隊駐屯などの学校利用は藤井寺国民学校だけのようですが、隣の羽曳野市域では古市国民学校駐屯のほかに、西浦国 民学校(現西浦小学校)・駒ヶ谷国民学校(現駒ヶ谷小学校)でも講堂や教室が物資・機材の倉庫に使用されました。教室不足になったため、 2部授業の実施もあったそうです。古市国民学校でも講堂と7教室が軍需物資の倉庫となっています。 |

||

| 藤井寺にも造られた兵員宿舎・官舎 上記のような部隊の駐留とは別に、大正飛行場から近いことを生かして藤井寺町の北部には 軍人・軍属用の「藤井寺合宿舎」と「藤井寺官舎」が設置されました。ちょっとした“官舎村” が誕生したのです。大西氏の『日常の中の戦争遺跡』から引用します。 大正飛行場は、京阪神圏と中部圏の防空師団司令部が所在し、また戦闘隊の根拠地飛行場で もあり、航空廠を併存していた。 飛行場関連に配属された陸軍航空の諸部門の軍人軍属用宿舎が、周辺の藤井寺と柏原にまと めて建てられ、その一部が現存している。そして現在でも、居宅や倉庫として実際に使用され ているものもある。(中略) 藤井寺市小山には長屋建ての主に兵卒用宿舎(青空寮)があり、隣接地には連棟建ての主に下 士官用官舎、さらに柏原市古町に戸建ての将校官舎がある。 大西氏は、各種の公的記録や残存する公文書、法務局の土地台帳・家屋登記簿など多くの史 料を調査し、さらに聞き取り調査も行っています。その調査意欲は脱帽ものです。 写真 25)は敗戦から3年後の1948(昭和23)年に撮影された“官舎村”の様子です。戦時中そ のままの姿が見て取れます。合宿舎と官舎は府道を挟んで向かい合うように存在しています。 |

|

|

| 25) 藤井寺合宿舎と藤井寺官舎 (現藤井寺市小山新町及び小山4丁目) 〔米軍撮影 1948(昭和23)年9月1日 国土地理院〕より 着色と文字入れを加工 |

||

| この場所は、上で紹介した津堂城山古墳の駐機場所のすぐ近くです。大正飛行場までは約2kmで、成人男性なら徒歩30分弱で行ける道の りです。当時としては比較的近い場所にあった宿舎と言えるのではないでしょうか。 「藤井寺合宿舎」は、通称「青空(せいくう)寮」と呼ばれていたそうで、登記簿記録では昭和17年12月の完成です。東西向きに並列する3棟は 居室のみの建物で、南北向きの1棟は炊事場・食堂・浴室の共同施設棟ということです。この合宿舎は兵卒を主体として准士官以下雇員向 けのもので、大西氏が各棟の延床坪数から陸軍の官舎及合宿舎基準で算出した居住人員は計110名になるそうです。しかし、大西氏は戦時 の実際の運用では倍以上の人員が収容されたのではないかと推測しています。これらの4棟の建物の配置は現在の衛星写真でも見ることが できます。現地で見ると、改造や増築部分はあるものの、建物の骨格はそのまま維持されており、住居や倉庫などに利用されています。建 物は戦後初期の居住者が国から払い下げを受けて個人所有となり、敷地は1955(昭和30)年に藤井寺町(当時)に移管されているそうです。 「藤井寺官舎」は合宿舎と同じ昭和17年12月にできています。居住棟は2戸~4戸の連棟が33戸分、戸建てが3戸の計36戸があり、別 に共同浴場が1棟ありました。保存登記では居住棟は全戸一律に「木造・瓦葺・平屋建9坪」だそうです。建物9坪に共同浴場というのは 陸軍の官舎基準では一番下の「傭人(ようにん)」なのですが、大西氏の見立てでは戦時の実態としては下士官(3段階上)ぐらいまで居住してい たのではないかということです。藤井寺官舎の敷地・建物は、1966(昭和41)年以降に全戸とも国から民間に払い下げられています。そのほ とんどは改築されていて新しい街並みになっており、現存する官舎の建物は1,2戸ではないかと思われます。 |

||

| 【 参 考 図 書 】 | 『 新版・古市古墳群 藤井寺市の遺跡ガイドブック No.6 』(藤井寺市教育委員会 1993年) | |

| 『 古市古墳群を歩く 』(古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議 2015年) | ||

| 『 古室山・大鳥塚古墳 附章 狼塚古墳 藤井寺市文化財報告第41集 』(藤井寺市教育委員会 2017年) | ||

| 『 百舌鳥・古市古墳群 世界遺産登録記念誌 』(百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議 2020年) | ||

| 『 藤井寺市史 第2巻・通史編三 近現代 』(藤井寺市 1998年) | ||

| 『 河内どんこう 79号 「戦争遺跡を訪ねて」大西 進 』(やお文化協会 2006年) | ||

| 『 日常の中の戦争遺跡 』(編著者:大西 進 ㈱アットワークス 2012年) | ||

| 『 大阪春秋 2016年夏号 No.163 特集 軍都おおさか -71年目の戦争遺跡- 』( ㈱新風書房 2016年) | ||

| 『 日常と地域の戦争遺跡 』((編者:大西 進 批評社 2022年) 《 その他 》 | ||