| ◆◆◆◆ 仲津山古墳 ◆◆◆◆ |

| 《 皇后仲姫命(こうごうなかつひめのみこと)仲津山陵(なかつやまのみささぎ) 》 |

| 《 なかつやまこふん 》 第15代応神天皇皇后・仲姫命陵 大阪府藤井寺市沢田4丁目地内 ユネスコ世界文化遺産「百舌鳥・古市古墳群」〔2019(令和元)年7月登録決定〕構成資産No.26 |

| 近畿日本鉄道南大阪線・土師ノ里(はじのさと)駅より南西へ約830m(拝所まで) 徒歩約12分 後円部北側の外周道路までは約160m 徒歩約3分 国道旧170号・道明寺交差点北側のT字交差点より西へ約470m(拝所まで) 駐車場無し 府道12号堺大和高田線・土師の里交差点の東西にコインP有り 国道170号(大阪外環状線)西古室交差点の東約700mの北向きT字交差点を北へ約400m(拝所まで) 途中通過する府営藤井寺道明寺住宅地内にコインP有り(台数少) |

| 推定築造時期 | 4世紀後半 | 出 土 品 |

埴 輪 | 円筒埴輪 宅地化している周堤部の調査で、前方部の南 西部(拝所 両側)、後円部の南東部と北東部で円筒埴輪列の下部が 出土している。 形象埴輪 蓋(きぬがさ)形、盾形、靫(ゆぎ)形 |

||

| 古 墳 形 | 前方後円墳 | |||||

| 墳 丘 規 模 (m) |

墳 丘 長 | 290 | ||||

| 前方部 | 幅 | 193 | ||||

| 高さ | 23.3 | 石製品 | 勾玉(まがたま)の出土が地元で伝えられている。 | |||

| 後円部 | 径 | 170 | 埋葬施設 | 埋葬施設については不明。 石棺の存在が地元で伝えられている。 |

||

| 高さ | 26.2 | |||||

| 頂高 | 50.2 | その他の造り | くびれ部の両側に方壇状の造出し(つくりだし) | |||

| 応神陵に次ぐ大きさの大王陵級古墳 古市古墳群の中で、誉田御廟山(こんだごびょうやま)古墳(応神天 皇陵) に次ぐ2番目の大きさで、全国では9番目の大きさで す。応神天皇の皇后である仲津姫皇后の陵と治定されていま す。 以前には5世紀前半頃の築造と推定されていましたが、堤 上に巡らされた円筒埴輪の特徴から、円筒埴輪の製造時期が 津堂城山古墳の物よりは後で、誉田御廟山古墳の物よりは前 であるとみられ、4世紀後半に築造された古墳であると推定 されます。先に亡くなった応神天皇の陵の築造推定時期より もだいぶ前に築造されたことになり、順序が合いません。 亡くなったすぐ後で陵が造られるとは限りませんが研究者 には大きな疑問が持たれていて、仲津山古墳は仲哀天皇陵で はないかという学説など、諸説が展開されています。誉田御 廟山古墳も仲津山古墳も、陵墓ということで墳丘本体の発掘 調査が一切認められていません。そのためにそれぞれの築造 時期をはっきりさせられない中で、少ない手掛かりを基にし て様々な学説が提起されているのです。 ともあれ、仲津山古墳が、河内平野で比較的早い時期に登 場した大王級の大型前方後円墳であることは、間違いのない ところでしょう。 |

|

|

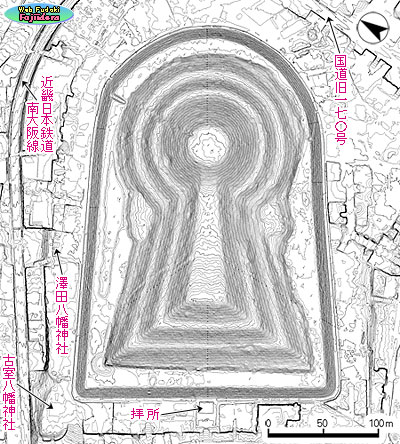

| ① 真上から見た仲津山古墳と周辺の様子 仲津山古墳は国府(こう)台地上の南部に築かれ、近鉄南大阪線と国道旧170号にはさ まれるように位置している。国府台地上には、大小多数の古墳が築かれていた。 鍋塚古墳・八島塚古墳・中山塚古墳は仲津山古墳(仲姫命陵)の陪冢に治定されて いる。 〔GoogleEarth 2019(平成31)年3月9日〕より 文字入れ等一部加工 |

||

| 駅に近くで周りには多くの古墳 仲津山古墳は国府(こう)台地と呼ばれる中位段丘上に築かれており、国府台地上では最も高い位置に存在しています。周囲には多くの大小 古墳が存在しています。北東方向には市野山古墳(允恭天皇陵)、南方には誉田御廟山古墳(応神天皇陵)という巨大前方後円墳があり、推定 築造時期との関係で、この3陵の被葬者についての諸説が展開されています。 写真①は、衛星写真による真上から見た最近の仲津山古墳と周辺の様子です。古墳の北西側には近畿日本鉄道南大阪線が通り、東側には 国道旧170号が南北に通っています。近鉄線の線路は、仲津山古墳周堤の裾に当たる場所に敷設されています。つまり、仲津山古墳の周堤 部分は周囲の土地よりもかなり高い位置に存在しています。北西側周堤の中央付近には、堤の上から周堤下にかけて、江戸時代初期に創建 された「澤田八幡神社」があります。神社の境内を横切って近鉄線が通っており、澤田八幡神社は「境内を電車が通る珍しい神社」として 知られています。仲津山古墳を訪れた時には、ぜひ境内にも足を運んでみてください。 仲津山古墳は近鉄南大阪線・土師ノ里駅からすぐ近くにあり、市野山古墳と共に古市古墳群の中では駅から最も近くにある陵墓です。周 辺の中小古墳や道明寺・道明寺天満宮などと共に、ぜひ訪れていただきたい地域です。 |

||

|

|

|

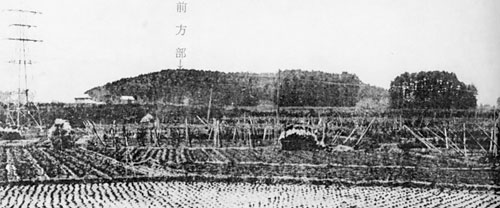

| ② 仲津山古墳遠景(南東より) 2013(平成25)年5月 左側が前方部。住宅地の中にそびえる小山のように見える。 |

||

| 仲津山古墳の南側には写真①にあるように、三つの方墳が東西に 一直線に並んでいます。写真のように個々の古墳名がありますが、 地元では通称として「三ツ塚(みつづか)古墳」という呼称があります。 3古墳の総称としてよく使われている名前です。かつてこの三ツ塚 古墳で、考古学上の一大発見がありました。後々の語り草となって いく、埋没遺物「修羅(しゅら)」の発見です。 |

||

| 1978(昭和53)年の4月5日、大阪府教育委員会が、三ツ塚古墳の八 島塚古墳と中山塚古墳の間の周濠部分から古代の「木ぞり」と思わ れる大小二つの「修羅」を発見したと発表しました。全国的にも例 |

③ 俯瞰した仲津山古墳(北より) 2009年前後の撮影と思われる 澤田八幡神社境内を横切って線路のある様子がわかる。右側には、同じ 堤の上にある古室八幡神社も見える。落葉広葉樹もかなりあることがわかる。 『古市古墳群を歩く』(古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議 2010年より |

|

| の無い発見で、考古学上の大発見として大きく報道されました。現在はその出土場所には集合住宅が建っていますが、大小の修羅は保存処 理が行われて一般公開されています。詳しいことは別ページでご覧ください。 仲津山古墳前方部側の堤の中央部に仲姫命陵の拝所がありますが、そのすぐ前、仲津山古墳の南西側には「古室山(こむろやま)古墳」がありま す。この古墳も大型前方後円墳ですが、周濠は失われて墳丘も変形しています。かつては民有地であったために、その多くが畑地として利 用されていました。市が古墳公園化を目指して整備に取り組み、古墳域の公有地化を進めてきました。この規模の古墳としては、墳丘の頂 上まで自由に出入りできる数少ない前方後円墳です。墳頂からは仲津山古墳をはじめ見晴らしの良い景色を見ることができます。植樹され た桜の木が大きく育ち、市内では有力な花見の名所でもあります。 |

||

| 狭くて深い周濠と幅広の堤 仲津山古墳の墳丘は、くびれ部の両側に後円部に掛かる方壇状の造出しがあり ます(⑧図)。幅が狭くて深い周濠と幅広の堤は、この古墳を特徴づけるものとな っています。 周濠は、市野山(いちのやま)古墳と同じようにほとんど空堀で、深さのある様子が よくわかります。どちらの古墳も国府台地の高い所に造られており、周囲の地形 との関係でもともと多くの水を溜めることは無理な場所です。一時的に雨水が溜 まることはありますが、基本的には空堀の周濠です。写真④⑤⑥で墳丘や周濠の 様子を見ることができますが、深さのある周濠の特徴もよくわかります。写真④ |

|

|

| ④ 仲津山古墳墳丘と周濠の様子(西より) 中央部が前方部の西側隅部。右側は前方部南西側の濠。 左は古墳北西側の濠。 2013(平成25)年5月 合成パノラマ |

||

| は前方部の西側隅部から撮った様子ですが、幅の狭い空堀の周濠であることがわかります。写真⑤は北西辺側の周濠です。立ち並ぶ民家と フェンスの間は道路になっています。。向こうに見える大きな木は、上で紹介した澤田八幡神社境内にあるクスの大木です。写真⑥は前方 部側の直線濠部分です。中央部に拝所がありますが、それ以外の堤の上は住宅などが並んでいます。2階建て住宅の大きさと比較すると、 周濠の深さを実感することができます。 |

||

|

|

|

| ⑤ 仲津山古墳の周濠と周堤(北東より) 2013年5月 写真④の左側周濠を反対側から見た様子である。右側の堤 の上に見える大木は、澤田八幡神社境内のクスの木である。 |

⑥ 仲津山古墳の周濠と周堤(北西より) 2013年5月 写真④に見える右側の濠の近影である。周堤上の住宅と 比べると、周濠の深さや幅の規模がわかる。 |

| 堤の上は以前から民有地で宅地化しており、改築に伴う発掘調査で堤の概要がわかりました。堤の外側斜面にも葺石(ふきいし)の施されてい ることがわかりました。葺石は人頭大の川原石を基底石とし、斜面を握りこぶし大の川原石で葺き上げてありました。 堤の幅は基底部で45~50m、上面の平坦部が25m前後あります。平坦部の内側(壕の縁部分)には円筒埴輪列が確認されました。これら を基に古墳全体の大きさを推測復元すると、総長410m前後の大きさになります。 堤の部分は民有地化していたために宮内庁の管理外で、前方部の南西側を除いて周濠のすぐ周囲に遊歩道が造られています。おかげで、 周濠に沿って歩きながら、フェンス越しに濠や墳丘の様子を間近に見ることができます。古墳全体の規模の割には周濠の幅が狭いので、墳 丘の樹木の様子も近くで観察することができます。その点が岡ミサンザイ古墳などとはかなり異なります。 |

||

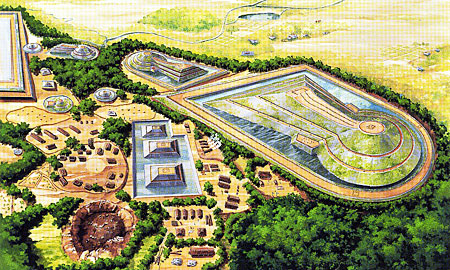

| ⑦図は、1995年藤井寺市教育委員会発行の『倭の五王の時代』に掲載され た、仲津山古墳と周辺の古墳や集落の想像復元図です。墳丘に樹木が繁って いない、築造当初の姿が描かれています。実際には、これらの古墳が一斉に 造られたわけではないので、どの古墳も築造当初の姿を同時に見せていたか どうかは、想像の域を出ません。 集落などの様子は、実際の発掘調査によってわかった住居跡や埴輪窯跡な どを基に描かれています。この一帯では、土師の里(はじのさと)遺跡と呼ばれる広 範囲の遺跡群が知られています。 |

|

|

|

||

| ⑦ 仲津山古墳と周辺の古墳や集落の復元図(東より) 全古墳が完成した景観を表す。左端は誉田御廟山古墳(応神天皇陵)。 『倭の五王の時代 藤井寺市立生涯学習センター歴史展示室解説図録』 (藤井寺市教育委員会事務局 1995年)より |

⑧ 仲津山古墳のレーザー測量による等高線図 墳丘に崩れはほとんど見られない。北東側の周濠が狭くなっている。 『大阪府立近つ飛鳥博物館図録 59』(大阪府立近つ飛鳥博物館 2013年)より 方位記号・スケールを移動し、文字入れ等一部加工。 |

|

| ⑧図はレーザー測量によって作成された微地形等高線図です。10cmとか20cmという小さい等高線間隔で表される図なので、細かな地形の 様子もわかります。この図を見ると、墳丘には目立った崩れも無く、きれいな3段築成の墳丘の形がわかります。墳丘の裾部分に若干の乱 れは見られますが、全体としてはきれいな前方後円墳の姿を示しています。幕末期に修陵事業が行われているので、その時に多少の手直し はあったかも知れませんが、誉田御廟山古墳(応神天皇陵)や岡ミサンザイ古墳(仲哀天皇陵)のような墳丘の変形は見られません。くびれ部 の造り出し部分を見ると、北西側の方は南東側に比べて少し変形が見られます。人為的なものかどうかはよくわかりません。 澤田八幡神社の部分では、下段の境内地と本殿や拝殿がある上段の境内地との段差がはっきりと現れています。また、近鉄線の軌道敷部 分が道路のようにはっきりと見えます。軌道敷が盛り土でできているためです。 皇后仲姫命仲津山陵 仲津山古墳は宮内庁によって「皇后仲姫命仲津山陵」に治定されていますが、既述の通り、先に亡くなった応神天皇の陵の築造推定時期 よりもだいぶ前に築造されたのが仲姫命陵ということになり、順序が合いません。亡くなったすぐ後で陵が造られるとは限りませんが、研 究者の間ではかなり前から大きな疑問が持たれていて、現在では仲津山古墳は仲姫命陵ではないとする見解がほぼ定説です。では仲津山古 墳の被葬者は誰かという疑問が起こりますが、これについては既述の通り種々の説が展開されています。 写真⑨⑩は仲姫命陵の拝所の様子です。他の天皇・皇后陵などと同様に、入口の右側には木製の制札が立てられており、石鳥居と石柵で 囲まれた神域には左右に石灯籠があります。下の「フォト・ライブラリー《仲津山古墳》」に戦前の拝所の写真があります。基本的な配置 は変わっていませんが、樹木が育った様子や墳丘の樹形の変化には経年の長さが感じられます。 |

||

|

|

|

| ⑨ 仲姫命陵の拝所の様子(南西より) 2012(平成24)年11月 拝所は堤の上に築かれており、堤の下に通る道路からは 坂道の参道を上がって行く。植栽はきれいに刈り込まれ整 えられている。 |

⑩ 仲姫命陵の拝所の様子(南西より) 2015(平成27)年4月 拝所には民家が隣接しており、下の写真2)のような昔の 様子とはかなり趣が異なる。墳丘の樹形もすっかり変わっ ている。 |

| 陪冢と埴輪窯跡 仲津山古墳の周辺には古室山古墳のほかにも円墳や方墳の小古墳がいくつかあります。北東側の土師ノ里駅のすぐ前には、国史跡の「鍋 塚古墳」があります。今の姿は円墳のようにも見えますが、一辺約50m、高さ7mの方墳です。土師ノ里駅の周りには、かつて「沢田の七 つ塚」と呼ばれた多くの小古墳がありました。それらは市野山古墳や仲津山古墳の陪冢(ばいちょう)と考えられていますが、残念ながら道路や建 物の建設に伴って次々と姿を消していきました。唯一残っているのが鍋塚古墳です。陪冢の治定はされていませんが、位置や築造時期から 仲津山古墳の陪冢だと考えられています。 南東側には、既述の通り三つの方墳が東西一列に並んだ「三ツ塚古墳」があります。東から順に、「八島塚(やしまづか)古墳」「中山塚古墳」 「助太山(すけたやま)古墳」と言います。八島塚と中山塚が一辺50mの方墳で、助太山は一辺36mの方墳です。陪冢群ということで、八島塚は 「仲姫皇后陵ろ号陪冢」、中山塚は「仲姫皇后陵い号陪冢」に治定され、助太山は早くに国史跡に指定されています。“三つ並んだ方墳”と いう特徴のほかにはそんなに注目されることもなく、訪れる人もまれだったのですが、1978(昭和53)年の「修羅」の発見によって一躍その 名が知られることとなりました。 三ツ塚古墳のすぐ北側は仲津山古墳の堤の斜面となっています。この場所を利用して設けられた埴輪を焼く窯の跡がいくつも発見されて います。この窯跡群は東方にある道明寺天満宮前の斜面まで数百mも続いています。現在までに16基の窯跡が見つかっており、「土師の里 埴輪窯跡群」と名付けられています。これらの窯は、出土した埴輪の特徴から5世紀中頃を中心に使用されたものと考えられています。土 師の里埴輪窯跡群の南300mほどの所には、もう一つ「土師の里南埴輪窯跡群」も見つかっています。⑦図の復元想像図では、三ツ塚古墳 の右側に白い煙が昇る埴輪窯群が描かれています。なかなか芸の細かい想像図です。 |

| フォト・ライブラリー 《 仲津山古墳 》 | ||

| 明治期の仲津山古墳(仲姫命陵) 1985(昭和60)年発行の『羽曳野市史 第6巻 史料編4』に、『御陵沿革取調書』が掲載されています。袋の表書きには、『諸陵寮京都出 張所御中 三十九年五月四日御達ノ御陵沿革取調書 四十年十月二日呈出』とあります。つまり、明治40年10月2日に陵墓管理の役所であ る宮内省諸陵寮(現宮内庁書陵部に相当)に提出された報告書の控えです。市史では「吉村 堯氏文書」となっています。この取調書には、 現在の羽曳野・藤井寺の両市域に在る陵墓のうち、6陵についての克明な調査内容が図面入りで書かれています。 藤井寺市域では允恭天皇陵と仲姫皇后陵が対象となっています。取調書の内容は多岐に渡って記載されており、陵墓全体の様子をはじめ 墳丘・周濠の様子、動植物の様子、陵墓施設、周辺の地勢や民家の状況、近隣の古墳・社寺・名所旧蹟や火葬所・避病院に至るまで報告が 書かれています。「仲姫皇后陵」の項からいくつかの内容を紹介します。(旧漢字の一部は常用漢字に、カタカナは平仮名に変換しました。) |

|

||||||||||||||||

| 備 考 仲姫皇后御陵 一 塚上下 松凡(およそ)四千本 三十年以上 従前雑木多し、明治八年買収の当時悉く(ことごとく)伐採せり、成長せる樹木は目下蒼々(あおあお)翠(みどり)を堪へる幾千の 松樹は、皆其後発生せるものとなす 一 隍 内 従前不完全なる隍形(濠の姿)にて存せしを、明治三十二年より土を起し、三十四年に至る三ヶ年継続にて更に周囲 隍底を浚渫(しゅんせつ)し、其土を以て周囲堤防を増築せり、又葦(あし)・菰(まこも)多し、先年三ヶ年継続にて菰根掘取しも、 其効を奏せず、今日却て(かえって)蔓延の兆(きざし)あり (※菰=イネ科の多年草) 一 樹木並生垣成長良否 御拝所周囲四十一間生垣紅※、成長良好 御拝所前 松弐本、凡三十年以上、成長良好 ( 中 略 ) (※は「木へんに要」 ナツメの一種) 一 御陵古今の変遷(この項は張紙で記載) 御陵は元雑木林にて人民の有に帰せしを、明治八年始て域内へ立入を禁するの令あり、同十五年全部買収せらるヽと同時 に木柵・御神門を設置し、又は隍内へ檜・杉の苗木数千本を補植せられたり、然るに去明治三十二年に隍内の樹木を悉く 伐採し、更に周囲の隍底を浚渫し、併て堤防を現状の如く増築せられたり 一 石柵・銕(鉄)扉改造有無及年月 明治三十三年御拝所拡張と同時に、石柵・銕扉を改造せられたり ( 中 略 ) 一 御陵墓に達する道路の難易・距離 里道に接し交通の便利なり ( 中 略 ) 一 兆域(墓地の区域)接続地の山林・田野及森林の状況(「付紙」の注記あり) 四周(四方の周囲)悉く田野なり ( 中 略 ) 一 御陵墓古今の地勢及方位と付近民家の状況 御陵は西南に面す、地勢高燥にて眺望に富む、従前は頂上より瞰視せば河内北部一帯の平野は勿論、遠く播(播磨)・ 摂(摂津)の諸山悉く一眸(望)の裡(うち)に在りしも、今は樹木繁茂せしに依り之が風概(風光)を遮断せり、又付近地東西南 の三方は田野なれども、北外堤に接し村社二ヶ所※あり、而して人家へ凡そ五十間(約90m)を隔つ、不潔の虞(おそれ)更に無之 ( 以下略 ) (※ 澤田八幡神社・古室八幡神社) |

| 省略した部分も含めると、この『御陵沿革取調書』の記録はかなり詳しく書かれています。当時の仲津山古墳の様子が大変よくわかりま す。墳丘に松の木が約4千本も植えられていたことに驚きます。30年以上経っているので、おそらくは幕末の修陵時か明治初期に植えられ たものと思われます。その25年後の様子がまさに下の写真1)の景観です。見事な松林となっています。形の崩れた周濠を3年がかりで浚渫 したものの、再び葦などが繁茂してきたことが記されています。つまり、基本的に「貯水不良」の空堀だったということです。 「埴輪多 栗石多」の記述から、埴輪列や葺き石の在ったことがわかります。近年の考古学的調査の成果とも合致しています。この取調 書作成のための調査は、その報告内容からすると、墳丘内に立ち入って調査したものと思われます。諸陵寮の指示だったのでしょう。 興味深いのは、明治期になって買収されるまでの仲津山古墳は雑木林で民有地だったことです。国有地になったのが明治15年だったそう なので、意外と遅かった感じがします。また、この時濠内にヒノキ・スギを数千本も植えたことも驚きです。これらを明治32年に「悉く伐 採し」たそうですが、一部が堤の内側に沿って残されたのかも知れません。写真4)で戦後すぐの頃の周濠を見ると、周堤の内側に沿って樹 木の並んでいる部分が見られます。6)に至る過程で其の他の部分にも植えられたことが見て取れます。 |

|

|

|

| 1) 昭和初期の仲津山古墳(周堤南西隅より) 1932(昭和7)年8月30日 墳丘の樹形を見ると、大量の 松の木でおおわれている。周濠には水が溜まって湿地のように なった所があり、現在とは違う様子も見られる。 |

2) 昭和10年の仲姫命陵拝所(南西より) 1935(昭和10)年8月19日 この頃の参道両側のマメツゲの木が、写真⑨で大きく育って いることがわかる。墳丘の森は完全な針葉樹林の様相である。 |

|

| 『陵墓古写真集Ⅱ-古市古墳群・磯長谷古墳群・宇土墓・三嶋藍野陵-』(堺市博物館 2011年)より | ||

| 昭和早期の仲津山古墳(仲姫命陵) 写真1)は、1932(昭和7)年の仲津山古墳の墳丘と周濠の様子です。松樹林は苗木が植えられてから60年ほど経ったものと思われます。見 事なまでの針葉樹林の景観です。古墳時代の人々が見たらびっくりするでしょう。⑦図のようなお墓の姿が築造当時の景観だったはずです から。周濠は基本的には空堀でしたが、この写真では水の溜まっている様子も見られ、湿地のような姿を見せています。8月という雨の少 ない季節を考えると、台風の降雨でもあったのでしょうか。今ではこの程度の溜まり水も珍しいぐらいです。 写真2)は、同じ頃の昭和10年の拝所の様子です。上の写真⑨で見られる参道両脇のマメツゲの木が、まだこんなに小さかったことから 年の隔たりを感じます。墳丘の樹林も現在ではすっかり樹種が変わっており、今では見られない独特の針葉樹林景観です。 |

||

| 写真3)は、1934(昭和9)年大阪府発行の『大阪府史蹟名勝天然記 念物調査報告・第五輯』に掲載されている仲津山古墳です。この 年の少し前の撮影と思われます。南側から見ていますが、手前に は田畑や果樹園が広がっています。まさに、「付近地東西南の三 方は田野なれども…」の通りの景観です。当時の沢田地区(旧沢田 村)ではブドウ栽培が盛んで、大阪府内では最大の生産量でした。 仲津山古墳の手前に見える三つの樹木のかたまりは、三ツ塚古 墳の3方墳だと思われます。『御陵沿革取調書』では、別紙見取 り図に載っています。中山塚古墳は「第一号陪塚」、八島塚古墳 は「第二号陪塚」となっています。また、助太山古墳は「字三ツ 山 民有」と書かれています。助太山だけが宮内省の陪冢治定か ら外されていますが、一回り小さい古墳であったことが影響した のかも知れません。 |

|

|

| 3) 昭和初期の仲津山古墳(南より) 周囲には水田やブドウ畑が広がっていた。手前に見える三つの樹木の かたまりは、三ツ塚古墳(総称)の3方墳ではないかと思われる。 『大阪府史蹟名勝天然記念物調査報告 第五輯』(大阪府 1934年 1974年復刻版)より |

||

| 戦後の仲津山古墳と周辺の様子 古墳が写っている戦前の航空写真で、公開されているものはほとんど見当たりません。技術的問題だけでなく、軍による規制もあって、 航空写真そのものが今日ほど一般的な撮影は行われていなかったようです。 写真4)は敗戦から1年足らずの時期に撮影されたもので、戦前の様子に最も近い水平写真です。1946~48年に当時の駐留米軍が撮影した 藤井寺市域周辺の写真の中で、最も古い時点の撮影です。昭和初期からほとんど変わっていない様子と思ってよいでしょう。違いがあると すれば、昭和13年に産業道路の柏原富田林線(現国道旧170号)が開通したことぐらいです。戦前撮影の同様な写真が無いので、貴重な資料写 真として利用価値の高いものです。 この時期になっても、「付近地東西南の三方は田野なれども…」という周囲の状況はさほど変わっていないことがわかります。大雑把に 言うと、戦前にできた柏原富田林線の西側で近鉄線から南側の範囲は、未だ住宅はほとんど見られず、農地や樹林が広がっています。この 場所は国府台地の上で用水の得にくい所にあり、農地の多くは畑や果樹園でした。台地が切れた写真左端付近になると水田が広がっていま した。この辺りには藤井寺市域の中央部分を大水川(おおずいがわ)が北へ流れていました。 この写真を見ると、澤田八幡神社や古室八幡神社がこの場所に置かれたわけが想像できます。集落の中や元々少ない農地を潰して社を置 くことを避け、ほとんど未利用地であった仲津山古墳の堤部分を利用したものと思われます。よく見られる「村はずれの鎮守様」の姿を示 していますが、それは比較的新しい創建の神社であることも物語っています。つまり、村の集落が先にできあがっていたということです。 仲津山古墳周辺の小古墳 古墳の存在する一帯のほとんどが農地であったため、写真でも樹木の繁った古墳はよくわかります。この時期には、「沢田の七つ塚」も 多くが存在していました。写真上方の近鉄線北側には「高塚山古墳」「唐櫃山(からとやま)古墳」が見えます。名前は入れていませんが、高塚山 古墳の右上には「小具足塚(こぐそくづか)古墳」も写っています。沢田の七つ塚は、この後の道路建設や施設・住宅建設などで次々と姿を消してい くことになります。一つだけ現存しているのが、土師ノ里駅西側の「鍋塚古墳」です。 仲津山古墳の南側に目を移すと、「三ツ塚古墳」の3方墳が目立って見えています。これらも鍋塚古墳も側で見ると、ちょっとした雑木 林だったことでしょう。一方、大型前方後円墳と言ってもよい「古室山古墳」は、写真でわかるように、古墳域全体が農地として利用され ていました。仲津山古墳とはまるで景観が違うのはそのためです。黒っぽく写っている部分は、おそらくは果樹園だと思われます。色の薄 い部分は野菜畑などとして耕作されていたものでしょう。盛り上がった「山」ではありましたが、民有地であり周囲の農地と同じような存 在の土地だったことがわかります。古室山古墳のすぐ南側には「赤面山(せきめんやま)古墳」が見えています。大変小さい方墳ですが、現在も存 在しています。ただし、最近の航空写真ではその姿を上から見ることができません。高速道路である西名阪自動車道の高架の下に在るから です。わざわざ橋脚の位置をずらして保存措置が取られた古墳として、古墳ファンにはよく知られています。 |

||

|

|

|

| 4) 1946(昭和21)年の様子 〔米軍撮影 1946(昭和21)年6月6日 国土地理院〕より 府道は昭和13年に産業道路として開通。現在の国道旧170号。 文字入れ等一部加工 |

5) 1954(昭和29)年の様子(南より) 1954(昭和29)年11月11日 府道堺大和高田線はまだない。周濠の外側にある堤の形が よくわかる。 『日本の古墳』(末永雅雄著 朝日新聞社 1961年)より 文字入れ等一部加工 |

| 都市化する前の仲津山古墳と周辺の様子 写真5)は、4)から8年後の様子です。この頃から古墳を航空写真に撮って調査・分析する研究手法を導入された故末長雅雄氏が、朝日新 聞社と協同で撮影に取り組まれた中の1枚です。高度経済成長期に入る前段階の時期に撮影されたもので、以下に掲載するその後の写真と 比べると、都市化する前の原風景のような様子を知ることができます。鉄道や府道、学校などを除けば、明治の初めとほとんど変わらない 村の姿でもあります。そのような資料価値を考えると貴重な写真だと言えるでしょう。 写真を見ると、写真1)で見る針葉樹林の全体像がよくわかります。末尾に掲載の写真12)で見える現在の樹林とは大きく違っていたことが よくわかります。仲津山古墳の東側から南側にかけては、周堤の形が地割としてきれいに残っている様子もよくわかります。この場所は、 今ではすっかり住宅などで埋め尽くされており、ちょっと見たぐらいでは周堤だとは気づきにくい様子に変わっています。 この写真の数年後には、小学校と鍋塚古墳の間に東西に通る府道堺大和高田線が建設されました。この府道によって沢田地区(旧沢田村) は南北二つに分けられる形になりました(写真7))。また、土師ノ里駅の横には2本の府道が交叉する土師の里交差点が誕生しました。後に この交差点には藤井寺市域で初めての信号機が設置されることになります。 度経済成長期を迎えて-急速な市街化 昭和30年代後半に始まる高度経済成長期からは、国土地理院をはじめ様々な機関によって多くの航空写真が撮影されてきました。それら の中からいくつかを紹介します。もっとも、仲津山古墳そのものの形態的変化は少ないので、むしろ、周辺の様子の変化を見ていただくこ とが中心となります。詳しい様子は国土地理院のサイトなどで確かめてください。 |

||

|

|

|

| 6) 1961(昭和36)年の様子 〔国土地理院 1961(昭和36)年5月30日〕 府道堺大和高田線が新たに開通し、府営住宅も建設されている。府道 建設に伴って高塚山古墳及び唐櫃山古墳の一部が削平されて消滅した。 文字入れ等一部加工 |

7) 1968(昭和43)年頃の様子(南より) 1968(昭和43)年と思われる 『古墳の航空大観』(末永雅雄著 学生社 1975年)より ※『古墳の航空大観』では「昭和29年11月11日」となっているが、写真 の内容から昭和43年と推定される(本文で説明)。 文字入れ等一部加工 |

|

| 写真6)は、4)から15年後の様子です。近鉄線の北側に新しい府道(現府道堺大和高田線)ができています。それによって高塚山古墳の半分 近くが潰れ地となりました。唐櫃山古墳も約半分が消滅しました。この頃から、藤井寺市域も市街化が始まり出して、いくつもの小古墳が 姿を消して行きました。 写真を見ると、澤田八幡神社の横に住宅地のできている様子がわかります。また、仲津山古墳前方部側の拝所の並びにも建物が増え、樹 林地の色が変わっていることも見えます。大きな変化としては、古室山古墳の南側に大きな府営住宅地のできたことが挙げられます。「大 阪府営藤井寺道明寺住宅」です。この住宅建設に伴って、三つの古墳が消えました。写真の範囲でありませんが、「盾塚古墳」「鞍塚古墳」 「珠金塚(しゅきんづか)古墳」です。事前に行われた発掘調査による調査記録が残されています。 戦前に開通した柏原富田林線でしたが、写真4)の頃でもその沿道にはほとんど建物らしいものは見えません。6)の様子を見ると、少しだ け建物の増えていることが見て取れます。後に国道となりますが、この写真の直後から、すさまじい勢いで市街化が進んでいきました。高 度経済成長下の日本では、モーモータリゼーションが始まっており、マイカーブームの到来を迎えます。幹線道路沿いにはまたたく間に商 店などが立ち並びました。 住宅で埋まる古墳の周り 写真7)は、末永雅雄氏の有名な著書『古墳の航空大観』(学生社 1975年)に掲載されている仲津山古墳の鳥瞰写真です。「仲姫命陵」とし て3枚の写真が載っていますが、いずれも「昭和29年11月11日」の撮影となっています。しかし、私はこの写真の撮影は1973(昭和43)年では ないかと推定しました。写真7)ではカットしていますが、元の写真では最上方に大和川が写っており、大井橋が見えます。その横に大阪府 営水道の水道管橋ができています。これは、後に完成する「大阪外環状線(現国道170号)」の下に通す送水管に接続するものです。外環状線 の建設に先立って設置されたものです。その外環状線の建設工事も着手されている様子が写真ではわかります。外環状線のこの部分の開通 は1969(昭和44)年12月です。また、一緒に掲載されている同日撮影の別アングルの写真では、完成間近の「名阪道路(現西名阪自動車道)」 が写っています。名阪道路の藤井寺インターチェンジの開業は 1969(昭和44)年3月です。写真で見える工事の進み具合から、撮影は前年の 1968年ではないかと推定しました。もう1年前だとしても、1967(昭和42)年ということで、明らかに「昭和29年11月」ではありません。同 書の他の写真でも明かな撮影年の誤りが見られます。ちなみに、写真5)が「昭和29年11月11日撮影」のもので、どちらも朝日新聞社の取材 機で撮影されたものです。同じ仲津山古墳の写真であり、膨大な写真資料の整理や編集の過程で、誤認や錯誤があったものと思われます 写真を見ると、写真6)からはわずか7年後なのですが、仲津山古墳の周囲のあちこちに住宅などの建物が増えています。後円部の東側に は多くの住宅が見られます。三ツ塚古墳の北側にも建物が並んでいます。この頃、中山塚古墳の前には2軒のラブホテル(後に廃業)も登場 しました。拝所の周辺にも住宅が並んでいます。また、後円部の北側にも多くの住宅が見えています。急速に進む市域のベッドタウン化の 中で、土師ノ里駅からの徒歩圏内でもあり、仲津山古墳の周辺は急速に住宅地開発が進められていました。1966(昭和41)年11月1日、それま での美陵町(みささぎちょう)は市制を施行して「藤井寺市」が誕生しています。その後の人口増加も激しいものがありました。 仲津山古墳の様子を見ると、周濠内には周堤内側に沿って針葉樹の並んでいるのがわかります。見事な並木ですが、樹形からスギかヒノ キだと思われます。現在はこれらの並木はありません(写真①③~⑥)。この後に段階的に伐採されていったものと思われます。墳丘の様子 を見ると、全体が写真1)・2)のような針葉樹林ではなく、広葉樹の樹形もかなり見られるように変わっています。 |

|

|

|

| 8) 1975(昭和50)年の様子 〔国土地理院 1975(昭和50)年3月4日〕 写真6)から14年後、写真7)からは7,8年後の様子。仲津山古墳・古室山 古墳とも住宅で囲まれてきているのがわかる。 文字入れ等一部加工 |

9) 1976(昭和51)年の様子(南東より) 1976昭和(51)年1月 『大阪府立近つ飛鳥博物館図録18 百舌鳥・古市 門前 古墳航空写真コレ クション』(大阪府立近つ飛鳥博物館 1999年)より 文字入れ等一部加工 |

|

| 写真8)は、写真6)から14年後の様子です。仲津山古墳の周囲には、さらに住宅等の建物が増えています。府道柏原富田林線は、1968(昭 和38)年に国道に制定され、「国道170号(現旧170号)」となっています。その国道沿いにも多くの建物が並んでいます。土師ノ里駅の北側を 通る府道堺大和高田線沿いにも建物が並んでいます。写真6)と比べると、それらの増え方は一目瞭然です。 古墳の様子を見ると、土師ノ里駅北方の高塚山古墳・小具足塚古墳はその姿を消しています。高塚山古墳は、現地で見るとわずかに円墳 の痕跡を残す形状が見られる程度でした。鍋塚古墳の周りも住宅で埋まっています。南側に在った赤面山古墳は、その上を走る西名阪自動 車道(1973年高速自動車国道に昇格)におおわれて、写真ではその姿を見ることができなくなりました。古室山古墳は、墳丘をおおっていた 耕作地が減っていますが、古墳域内に住宅や工場が建っています。 古室山古墳は、この頃から藤井寺市が古墳公園として整備する計画を立て、段階的に公有地化を進めてきました。現在はほとんどが公有 地化され、墳丘や周濠跡の整備が進められています。出入り自由の墳丘は眺めも良く、人気の散策スポットとなっています。 仲津山古墳の墳丘を見ると、びっしりと在った樹木が少し透けてきています。伐採されたのか、まばらになっている部分も見られます。 少しずつ樹種転換が進められていたようです。全国的に広がりつつあった松枯れの影響もあったのかも知れません。周濠内に在った並木も 歯抜けのように減っている部分が見られます。不規則な抜け方なので、枯れたのかも知れません。 写真8)の翌年に撮影されたのが写真9)です。ほぼ同じ時と見てよいでしょう。古室山古墳を見ると、草地になっている部分の方が多いこ とに気づきます。この古室山古墳の周りや仲姫命陵拝所の横にも、多くの住宅のできている様子がよくわかります。 |

||

|

|

|

| 10) 1980(昭和55)年の様子(北西より) 1980(昭和55)年3月 落ち込んだ形状で空堀の周濠の様子がよくわかる。樹林は広葉樹が多い。 『大阪府立近つ飛鳥博物館図録18 古墳航空写真コレクション』より 一部加工 |

11) 1985(昭和60)年の様子 〔国土地理院 1985(昭和60)年10月8日〕 仲津山古墳の堤の上も、空いている部分が少なくなっている。古室山古墳 の公有地化が進み、墳丘の農耕地が亡くなっている。 文字入れ等一部加工 |

|

| 変わってきた墳丘の樹林 写真10)は写真8)から5年後の様子です。大きくは変わりませんが、周濠内の並木がよりまばらになっています。北側は残っている方が少 ないようです。手前側(北西側)の周濠には、水溜まりのある様子が見られます。墳丘の樹形を見ると、写真5)の頃とは明らかに異なってい ます。墳丘全体の景観は、広葉樹の方が多い森の姿になっています。この写真は澤田八幡神社の様子がよくわかるので載せたのですが、手 前側に神社境内が見えています。細長い境内の真ん中を近鉄線の線路が横切っています。そこが近鉄南大阪線「踏切道 藤井寺第7号」です。 この写真では珍しい瞬間が写されています。上方の三ツ塚古墳で、八島塚古墳と中山塚古墳の間に工事中の鉄骨の様子が見られます。こ の場所は、既述の古代の木ぞり「修羅」が発見された濠跡の部分です。集合住宅の建設に先立つ発掘調査の最中に修羅が出土しました。こ の発見によって建設工事の開始が遅れましたが、ちょうどこの写真撮影が偶然にも工事の最中だったわけです。 写真11)は8)のちょうど10年後の様子です。それまで空き地や農地だった所がさらに住宅などで埋まっています。仲津山古墳の周囲もほ とんど埋まっていると言える状態です。墳丘を見ると、5)や6)の頃とは異なる広葉樹林の様相を見せています。樹種転換の大きく進んでき たことがわかります。古室山古墳を見ると耕作地はほぼ消えていますが、公有地化がかなり進んできた結果だと思われます。この後、住宅 や工場の移転が進んで行きます。古墳公園としての整備も取り組まれていきました。 三ツ塚古墳では、例の集合住宅ができあがっています。3方墳の周濠は写真⑦の想像図のように、共有一体の濠だったと推定されていま すが、この周濠部分は明治期の陪冢治定以後も民有地のままだったので、一般住宅や集合住宅の建設が可能だったのです。墳丘部分だけを 陪冢に治定した当時の宮内省は、現代のように周濠跡地に住宅やマンションが建つような光景は想定できなかったのでしょう。昭和初期で さえ、写真3)のような農地一色の景観だったのですから。公有地化もされないまま、3方墳は住宅に囲まれる姿となりました。 |

||

| 写真12)は写真11)から8年後の様子です。仲津山古墳の墳丘を見 ると、もはや完全な広葉樹林の姿です。写真1)・2)の針葉樹林とは まるで異なる景観に変わっています。近隣の他の陵墓でも同様の変 化が見られるのですが、この変化については意外と多くの人々に知 |

|

|

|

||

| 12) 1993(平成5)年頃の様子(北西より) 1993(平成5)年と思われる 『倭の五王の時代 藤井寺市立生涯学習センター歴史展示室解説図録』 (藤井寺市教育委員会 1995年)より |

13) 2007(平成19)年の様子 〔国土地理院 2007年8月11日〕 写真左側の農地だった所も建物で埋まっている。田畑は探さなく てはわからないほどである。古室山古墳は公園化が進んでいる。 |

|

| られていないようです。と言うよりも、気が付きにくいということでしょう。見慣れている人ほど、日頃はそんなに注意して墳丘を見たり はしません。まして、上から見なければ全体の森林の様相はわかりません。昔の姿を知っていなければ、変わったこと自体を認識できませ ん。昔の写真を見て、「へえ、変わっていたのか。」となるのでしょう。周濠内の針葉樹並木はまだありますが、拝所前の直線濠と南東側 の部分しか見られません。半分近くが無くなっています。 この写真でも澤田八幡神社の様子がよくわかります。樹木の少なかった古室八幡神社も、桜の木などが大きく育っています。堤の上はす っかり住宅で埋まってしまいました。写真右上の高速道路横には広い更地が見えますが、ここは府営藤井寺道明寺住宅の敷地です。撮影さ れた時期は、ちょうど建て替え高層化の事業が進行中でした。手前側には既に完成した住宅棟も見えますが、この後、残りの住宅棟も建設 されていきます。住宅地の中には、かつて住宅建設で消滅した「盾塚古墳」を模した「盾塚古墳公園」が造られました。 写真13)は写真11)から22年後の様子です。まだ空いていると見えていた空き地や農地がほとんど無くなっています。住宅・集合住宅・店 舗などで埋まってしまいました。府営藤井寺道明寺住宅は建て替え高層化が完了しています。この写真範囲の南側には盾塚古墳公園が誕生 しています。西側の大水川は拡幅改修されて、途中からは流路の付け替えも行われています。下水処理場の建設と併行して、雨水幹線とし て整備改修事業が進められました。古室山古墳は公有地化が進み、公園化した様子がわかります。前方部に植えられていた桜の木が大きく 育ち、手頃なお花見場所となりました。三ツ塚古墳の助太山古墳は、大きな樹木が一旦伐採されました。ここは国史跡で、市の管理です。 仲津山古墳はと言うと、周濠内の針葉樹並木は姿を消しています。拝所の前もきれいに無くなっています。この間に自然に枯れたとも思 えないので、計画的に伐採されたものと思われます。10年後となる写真①の現在の様子を見ると、周濠内に並木があった痕跡すら見られま せん。まるで、初めから広葉樹林の墳丘しか無かったかのような光景です。幕末の修陵から150年余り。泰然とした存在で変化はしていな いと感じられがちな陵墓ですが、実は何度もその景観は変わってきていたのです。もともとが、人の手で造られた“お墓”なのです。 |

||

| 【 参 考 図 書 】 | 『 藤井寺市の遺跡ガイドブック No.6 新版・古市古墳群 』(藤井寺市教育委員会 1993年) | |

| 『 古市古墳群を歩く 』(古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議 2010年) | ||

| 『 大阪府史蹟名勝天然記念物調査報告 第五輯 』(大阪府 1934年 1974年復刻版) | ||

| 『 日本の古墳 』(末永雅雄 朝日新聞社 1961年) | ||

| 『 古墳の航空大観 』(末永雅雄 学生社 1975年) | ||

| 『 羽曳野市史 第6巻 史料編4 』(羽曳野市 1985年) | ||

| 『 倭の五王(讃・珍・済・興・武)の時代 藤井寺市立生涯学習センター歴史展示室解説図録 』(藤井寺市教育委員会 1995年) | ||

| 『 大阪府立近つ飛鳥博物館図録18 百舌烏・古市 門前 古墳航空写真コレクション』(大阪府立近つ飛鳥博物館 1999年) | ||

| 『 陵墓古写真集Ⅱ-古市古墳群・磯長谷古墳群・宇土墓・三嶋藍野陵- 』(堺市博物館 2011年) | ||

| 『 天皇陵の近代史 』(外池 昇 吉川弘文館 2000年) | ||

| 『 歴史のなかの天皇陵 』(高木博志・山田邦和 思文閣出版 2010年) | ||

| 『 日本史リブレット97 陵墓と文化財の近代 』(高木博志 山川出版社 2010年) | ||

| 『 新・古代史検証 日本国の誕生2 巨大古墳の出現-仁徳朝の全盛 』(一瀬和夫 文英堂 2011年) | ||

| 『 天皇陵の誕生 』(外池 昇 祥伝社 2012年) | ||

| 『 天皇陵 』(矢澤高太郎 中央公論新社 2012年) | ||

| 『 古代史研究の最前線 天皇陵 』(洋泉社編集部 洋泉社 2016年) | 〈 その他 〉 | |